法會 常用 儀 軌的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦查理.恩文寫的 特種部隊專用的心智鍛鍊課:英國皇室、英格蘭銀行、特種部隊(SAS & SBS)、戰鬥機飛行員、奧運冠軍的心理教練,與他的大師班鍛鍊課 和多傑仁卿喇嘛的 祕密瑜伽士的日常:國寶級西藏瑜伽士讓你照見最純善、最真實的心性都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自好優文化 和商周出版所出版 。

輔仁大學 宗教學系 鄭志明所指導 沈家弘的 當代臺灣佛教施食儀軌研究:以《大甘露門施食要集》為例 (2021),提出法會 常用 儀 軌關鍵因素是什麼,來自於大甘露門施食要集、佛教儀式、施食、法華寺、劉智雄(劉祖基)、釋真常。

而第二篇論文佛光大學 佛教學系 林美容、闞正宗所指導 廖麗珠的 戰後臺灣齋姑的生命史探討 (2020),提出因為有 齋姑、齋教、宗教女性、臺灣、空門的重點而找出了 法會 常用 儀 軌的解答。

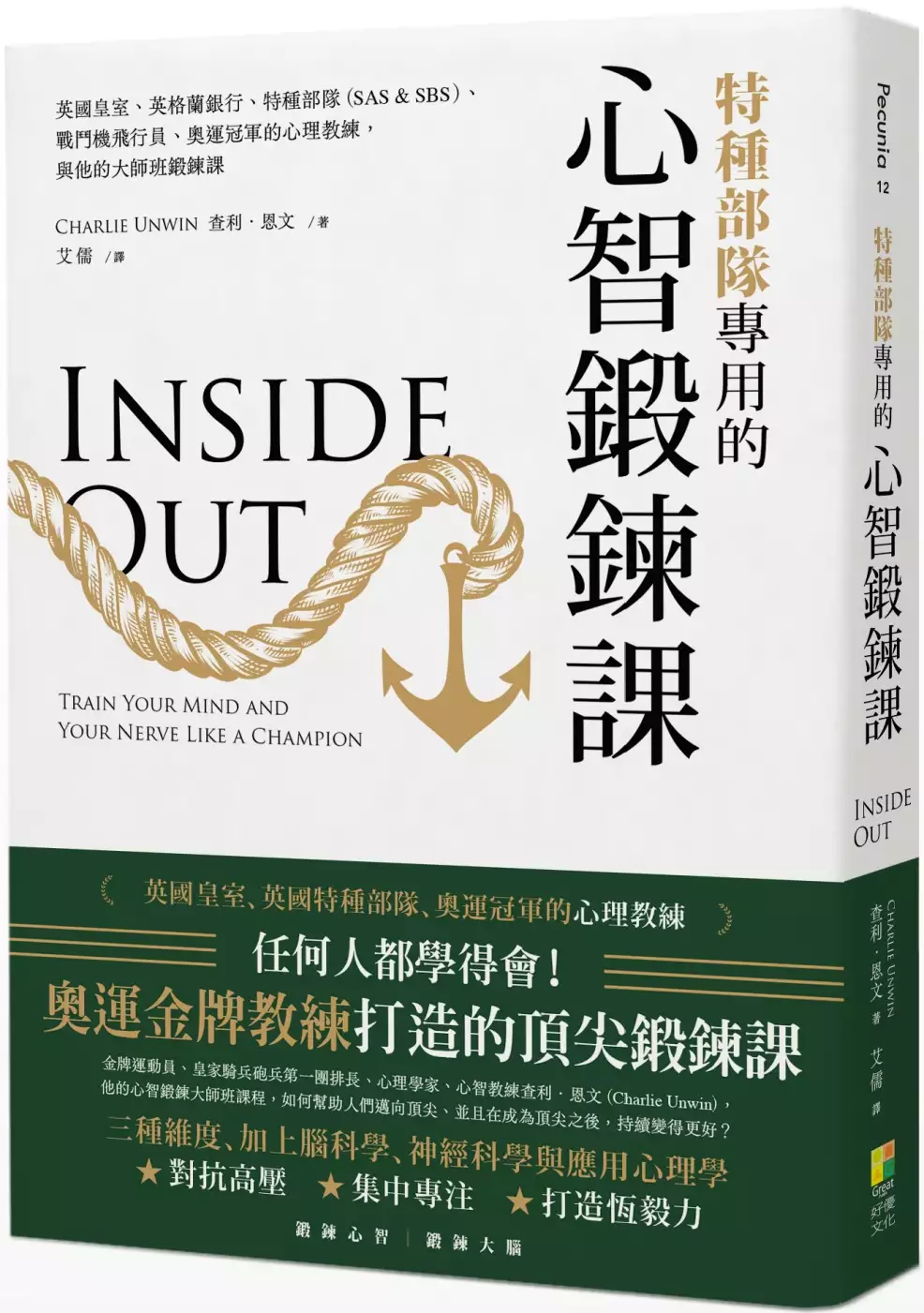

特種部隊專用的心智鍛鍊課:英國皇室、英格蘭銀行、特種部隊(SAS & SBS)、戰鬥機飛行員、奧運冠軍的心理教練,與他的大師班鍛鍊課

為了解決法會 常用 儀 軌 的問題,作者查理.恩文 這樣論述:

英國皇室、英國特種部隊、奧運冠軍 專用的心理教練 三種維度、加上腦科學、神經科學與應用心理學 任何人都做得到! 高績效菁英打造的頂尖鍛鍊課! ◎查理.恩文(Charlie Unwin)是誰? 他為什麼能夠開設專為英國皇室、英國特種部隊、奧運冠軍設計的「大師班?」 本書作者查理.恩文不但曾擔任英國皇家騎兵砲兵第一團排長,並曾在二○○四年於伊拉克服役。他在服役六年後成為出色的現代五項(射擊、擊劍、游泳、跑步和跳馬)運動員,並在二○一五年時,於世界錦標賽出賽,並於同年成為全國冠軍。 而在成為運動員後,恩文對應用心理學產生興趣,並進一步攻讀運動心理學碩士學位,並以「

精英運動員心態的應用研究」獲頒國家研究生獎。在此之後,他並與許多頂尖運動員合作,並協助他們維持狀態,甚至再創高峰。他合作的運動員包括奧運金牌選手、冬奧隊奪牌成員與英國足球豪門暨國家代表隊成員。 除此外,他還曾為英國特種部隊(SAS和SBS)提供培訓,也曾為英格蘭銀行和英國皇室等組織提供大師班課程。此外,他還幫助培訓過精英專家,包括戰鬥機飛行員、外科醫生、律師和核子科學家。 事實上,除了運動員外,恩文也將他與頂級運動員合作的方法和技術應用於其他行業。他曾在Lane4公司擔任績效與領導力顧問,為可口可樂、森寶利(Sainsburys)和樂高等組織設計並提供獲獎課程。 可以說

,他不但為高績效人士提供課程服務,而且,他本身就是高績效菁英。 ◎誰說只有菁英才能參與大師班課程? 只要想做,任何人都可以做到!先由內而外把自己變強壯、再由外而內,讓自己的意志更堅韌! 從特種作戰到手術室、舞台、與競技場,甚至是商場對決,在這些超高壓環境下,我們可以把人分成兩組——由內而外能控制行為的人,以及由外而內控制行為的人。 當一個頂尖運動員說他想得金牌時,是真的要為這個目標努力,或者其實全無信心?又或者,已經心不在此?透過自已與其他高績效人士的經驗,與恩文對於自我與他人的內在、外在觀察,他掌握了在各種狀況下,我們內心可能產生的負面能量、消極情緒,或者是自我壓

抑。他透過各種心理學的實際應用,從親身經歷與臨床案例、學員的反應中發現解方。 他要告訴讀者的是:不管是邁進頂尖、或是維持頂尖狀態,甚至是變得更好──我們都應該要關注內在,補強缺口。我們的外在表現會因此而提升,在此同時,我們的內心也會因為外在表現的提升而獲得成就感與自信,而變得更強大。 不可能──你過去認為不可能、做不到的事,會透過這樣的鍛鍊,而變得有可能。即使你認為自己沒有那麼頂尖、傑出,也能夠透過他提供的23堂鍛鍊課,成為更頂尖、更傑出,也更好的人。 ◎心理學、再加上神經心理學、腦科學 你會真正變得更好、而不是假裝變好 本書中,作者除了透過諸如泡泡表演法、

三種維度(思維、感覺和直覺)的鍛鍊來優化內在,也透過科學方法告訴讀者:在哪些狀況下,我們的身體與心理會有什麼樣的反應。而我們要如何透過這些反應刺激內在與外在,讓我們更有動力、或者取得讓我們願意投注更多精力、更能夠堅定意志的動機。 像是年幼手足綜合症(Younger Sibling Syndrome,YSS),可以協助我們理解為什麼有兄弟姊妹的運動員,有的具備特別強大的競爭力,有的卻因面對理想的形象,造成心理健康上的威脅;績效心理學解釋為什麼大腦會出現威脅反應,因為「大腦討厭無法控制或預測的東西」──那麼,我們該如何應用大腦的這個本能?還有,天賦與潛能有什麼區別?為什麼我們容易混淆天賦與

潛能,在這裡我們更要問:為什麼這樣的混淆只會妨礙我們變得更好、比任何人都好? 結合作為行為心理學家的獨特經驗、尖端科學和傳統智慧,以及各種實際驗證過的觀察所得與解方。恩文提供的這23堂課,不只會是頂尖邁向更頂尖的捷徑,也將是任何人擁有另一個起點的可能。會讓我們有信心做更多事,並在現有的基礎上走得更遠。

當代臺灣佛教施食儀軌研究:以《大甘露門施食要集》為例

為了解決法會 常用 儀 軌 的問題,作者沈家弘 這樣論述:

摘要 《大甘露門施食要集》是日據時期法雲寺派下釋真常法師所編纂的施食儀軌,此儀軌結合了「瑜伽焰口」及「蒙山施食儀」,初期僅為臺中后里毘盧寺僧人所用。釋真常法師圓寂後,其弟子臺中市法華寺劉智雄(或稱劉祖基居士)校訂,後由妙禪法師修訂,最後為林錦東居士(宗心法師)發心贊助流通。在劉智雄的努力教學與弘傳之下,《大甘露門施食要集》由臺中寺院逐漸流傳至全臺,主因其內容精簡扼要,便於入手學習,因此也成為早期臺灣在「瑜伽焰口」未普及以前,民間佛寺和地方宮廟等啟建施食法會的主要儀軌。 本論文將研究《大甘露門施食要集》的形成與演變,並

進一步探究閩臺佛教儀式之傳承與交流,和法雲寺儀式傳承系統。在《大甘露門施食要集》的經典依據中,將針對釋真常法師的生平、法嗣傳承和其所依據的經典儀軌做進一步文本比較,此外也將說明臺灣本土在施作《大甘露門施食要集》之演法系統。 關於《大甘露門施食要集》的儀式分析,本文將針對其儀軌文本、儀式演法、梵唄唱誦方式做相互的比較參照,並將介紹施食儀式中之密教色彩、施食法器和儀式音樂。另關於儀式演法的現況以及田野調查部分,本文也將介紹具有特色的儀式場域,並進一步論述佛教與臺灣本土信仰對鬼神觀念的現況與歧異。 本文亦將深度闡述施食法會的功能意涵和生命關懷、探討經懺佛事的利弊、佛教施食法會中儀式常見的

訛誤現況、儀式的功能分類,以及大甘露門施食儀式之特別的生命關懷。末論說明臺灣本土佛教施食儀式的特殊現象以及田野工作窒礙難行的問題,反思和釐清相關問題,以策進未來開展新研究議題之契機。

祕密瑜伽士的日常:國寶級西藏瑜伽士讓你照見最純善、最真實的心性

為了解決法會 常用 儀 軌 的問題,作者多傑仁卿喇嘛 這樣論述:

*真正讓人更有力量的,是保有純善之心、說真話* 他們曾是世界上最孤隱的人 他們是康藏最吸引人的特色 他們是持戒精嚴、終身閉關修持的比丘瑜伽士 現在,你可以透過第一手記實 在樸實謙和卻修持高深的瑜伽長老 與爽朗賴皮的小喇嘛的日常生活間 或會心一笑,或嘖嘖稱奇 一窺瑜伽士不可思議的證量與成就 比丘瑜伽士並非是求筋骨柔軟、身心舒展的冥想者,亦非一般娶妻生子的在家咒師。瑜伽是梵文Yoga的音譯,意為「相應」,亦即「澈見本初心」;瑜伽士在梵文稱Yogi,即是「澈見本初心之義者」。「本初心」亦即「佛性」,簡單來說就是「覺知」。瑜伽士澈見此義而恆常安住於中,故不被死亡、煩惱、憂苦、疾病、念頭、鬼

神等六事所擾,內心安然自在,境相通透無礙。歷經種種精猛修持,往往可達到即身成就佛果的目的。 岡波巴大師說,精通佛法與品行純善,這二者當中,人的品行純善最為關鍵!一個人品行純善,才能讓自己在佛法中的修持有所進步,也不會有意無意地多次傷害他人。 本書中所提到的瑜伽長老們,就是為人稟性純善的典範。他們大多童貞入道、終身持戒,刻苦專修「大手印」、「那洛六法」,雖然受持比丘戒律,但外相並不像一般僧眾剃除鬚髮,而是留著鬚髮、盤成髮髻的形象。這是從 第四世康祖法王所訂下來的規定:「外現在家相,內持解脫戒,秉持菩提心,廣為利眾生。」瑜伽士專志精進修持,因此不須打理門面,恢復密勒日巴時代的裝束,樹立實修

的法幢。 十四歲是多傑仁卿的人生轉捩點,前往印度學法,與來自西藏康巴噶寺的瑜伽長老們相遇,開始了人生最為歡樂與奇妙的旅程,其中以安江長老的影響最為深刻巨大。二人年歲相差一甲子(六十年),彼此互動仿若父子,從長老七十四歲至八十七歲圓寂,十三年間的相處亦師亦友,是笑聲與威儀交融,生活與教學並進。 行住坐臥間,瑜伽長老們的甚深修持顯現於生活,非一般人所能企及。本書是作者將他在寺院十幾年來的所見所聞,以最真實的文筆以及最真摯的回憶,擷取精要,真誠地與諸位朋友分享,一同重回少年歲月,冀望世人藉此明瞭密乘,確實契入瑜伽實修宗風,廣利自他。

戰後臺灣齋姑的生命史探討

為了解決法會 常用 儀 軌 的問題,作者廖麗珠 這樣論述:

本研究係透過「戰後臺灣齋姑的生命史探討」的過程中,探討臺灣「齋姑」如何定位自己宗教的角色、信仰與傳承的態度,以及「齋教信仰」與「佛教信仰」互為消長之過程中所扮演角色及其價值。研究方法包括蒐集、閱讀及探討前人已發表有關齋教與齋姑之相關文獻,並整理出可供本研究做為對照參考資料;另進行田調,採訪齋教之龍華派、金幢派及先天派三派的齋姑各2位以上,期能透過其親身經驗與見證歷史過程中的蛛絲馬跡。研究期間共計文獻回顧並整理改寫13位齋姑生命史,另實地田調訪談12位齋姑(含1位未及訪談阿喜姑即已往生)。研究結果顯示接受訪談齋姑的齋堂,僅有麥寮竹林寺及南投能德寺已屬空門;其他麥寮成德堂、新竹市紫霞堂、大埤鄉慶

福堂、布袋金華山堂、屏東市慎省堂及員林警化堂等仍維持齋堂模式運營,但規模不如戰前,目前沒有所謂空門化問題;研究中發現齋教的發展式微,是必然的趨勢且在短期內還看不到有扭轉的跡象;齋教龍華及金幢兩派齋姑,在五戒上已偏向嚴格的出家戒律;臺灣齋教三派大都面臨後繼無人、齋教文化及經典的傳承、齋堂資產的維護與管理問題,其中齋姑面臨老與病、人道關懷及及照顧制度尚嫌不足;接受田調的臺灣齋姑並無如閩南齋姑另外再拜一位男眾出家法師為師的習慣。25位齋姑見證臺灣齋教在臺灣佛教發展興盛趨勢中,具有不可磨滅的重要貢獻。