法鼓山電子經書的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李志鴻,張旭,黃庭碩,郭珮君,雲惠遠,周延霖,釋見歡寫的 撞倒須彌:漢傳佛教青年學者論壇論文集 和康寄遙的 陝西佛寺紀略都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自財團法人法鼓山文教基金會-法鼓文化 和秀威資訊所出版 。

輔仁大學 宗教學系 鄭志明所指導 沈家弘的 當代臺灣佛教施食儀軌研究:以《大甘露門施食要集》為例 (2021),提出法鼓山電子經書關鍵因素是什麼,來自於大甘露門施食要集、佛教儀式、施食、法華寺、劉智雄(劉祖基)、釋真常。

而第二篇論文華梵大學 東方人文思想研究所 高柏園所指導 林達立的 儒佛利他思想的比較研究 (2019),提出因為有 利他思想、修齊治平、自利利他、布施的重點而找出了 法鼓山電子經書的解答。

撞倒須彌:漢傳佛教青年學者論壇論文集

為了解決法鼓山電子經書 的問題,作者李志鴻,張旭,黃庭碩,郭珮君,雲惠遠,周延霖,釋見歡 這樣論述:

漢傳佛教青年學者,是中華佛學研究所與研習漢傳佛教的青年學子,一次近距離接觸的嘗試。 年輕學者對於漢傳佛教研究的熱情與創意,遠超想像;續佛慧命是漢傳佛教最重要的使命與任務。 「如何是第一要?」 (天隱圓修)師云:「鐵牛橫古路」 「如何是第二要?」 師云:「撞倒須彌峰」 「如何是第三要?」 師云:「金鞭打入藕絲竅」 過去的佛教研究往往具有籠罩性傾向的格局,用傳統禪宗的說法形容,近乎「鐵牛橫古路」。新世紀以來的漢傳佛教研究漸有百家之鳴,傳統佛教研究的宏偉敘事也在崩解。 傳統的研究多以人物或經典為主要研究取徑,現今的研究則多帶有跨界或整合的性質,往

往借鏡佛教研究以外的研究視角與作法,佛教研究不僅周遍圓融,更有「撞倒須彌峰」涵蓋乾坤的氣象。 佛法慧命所繫在青年。數年來,中華佛學研究所致力於推動「青年學者論壇」相關工作,嘗試拓展漢傳佛教研究的視角與方法。歷經論文發表會與審查流程,第二屆青年學者論壇的部分成果結集在此,展現在讀者目前。

當代臺灣佛教施食儀軌研究:以《大甘露門施食要集》為例

為了解決法鼓山電子經書 的問題,作者沈家弘 這樣論述:

摘要 《大甘露門施食要集》是日據時期法雲寺派下釋真常法師所編纂的施食儀軌,此儀軌結合了「瑜伽焰口」及「蒙山施食儀」,初期僅為臺中后里毘盧寺僧人所用。釋真常法師圓寂後,其弟子臺中市法華寺劉智雄(或稱劉祖基居士)校訂,後由妙禪法師修訂,最後為林錦東居士(宗心法師)發心贊助流通。在劉智雄的努力教學與弘傳之下,《大甘露門施食要集》由臺中寺院逐漸流傳至全臺,主因其內容精簡扼要,便於入手學習,因此也成為早期臺灣在「瑜伽焰口」未普及以前,民間佛寺和地方宮廟等啟建施食法會的主要儀軌。 本論文將研究《大甘露門施食要集》的形成與演變,並

進一步探究閩臺佛教儀式之傳承與交流,和法雲寺儀式傳承系統。在《大甘露門施食要集》的經典依據中,將針對釋真常法師的生平、法嗣傳承和其所依據的經典儀軌做進一步文本比較,此外也將說明臺灣本土在施作《大甘露門施食要集》之演法系統。 關於《大甘露門施食要集》的儀式分析,本文將針對其儀軌文本、儀式演法、梵唄唱誦方式做相互的比較參照,並將介紹施食儀式中之密教色彩、施食法器和儀式音樂。另關於儀式演法的現況以及田野調查部分,本文也將介紹具有特色的儀式場域,並進一步論述佛教與臺灣本土信仰對鬼神觀念的現況與歧異。 本文亦將深度闡述施食法會的功能意涵和生命關懷、探討經懺佛事的利弊、佛教施食法會中儀式常見的

訛誤現況、儀式的功能分類,以及大甘露門施食儀式之特別的生命關懷。末論說明臺灣本土佛教施食儀式的特殊現象以及田野工作窒礙難行的問題,反思和釐清相關問題,以策進未來開展新研究議題之契機。

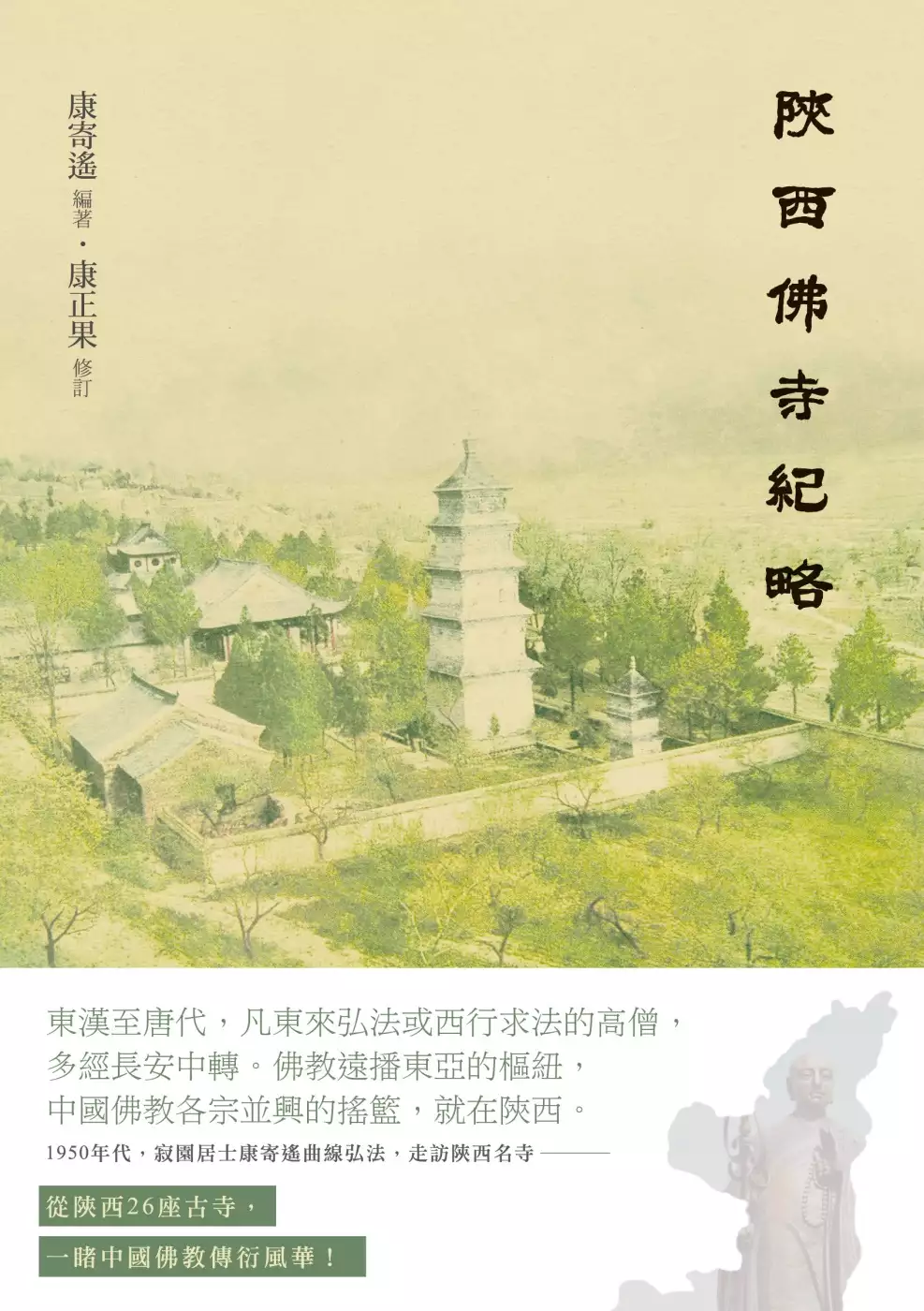

陝西佛寺紀略

為了解決法鼓山電子經書 的問題,作者康寄遙 這樣論述:

從陝西26座古寺,一睹中國佛教傳衍風華! 東漢至唐代,凡東來弘法或西行求法的高僧,多經長安中轉。 佛教遠播東亞的樞紐,中國佛教各宗並興的搖籃,就在陝西。 本書所錄,係寂園居士康寄遙(1880-1968)於1950年代親自勘察陝西各寺的忠實記載,寂園居士為陝西臨潼人,皈依印光法師門下,與太虛法師、印順法師相交,長期致力於慈善救濟、僧伽培育及地方興學,一生奉行「人間佛教」。他在書中逐一備述各寺的地理位置、歷史沿革、宗派法門、國際關係、當時現狀及文物特色,包括:草堂寺、大慈恩寺、興教寺、大興善寺、青龍寺、大薦福寺、淨業寺、華嚴寺、香積寺、臥龍寺、罔極寺、廣仁寺、法門寺暨釋迦牟

尼佛真身寶塔等,從陝西26座古寺,一睹中國佛教傳衍風華! 文革期間,各寺慘遭破壞,雖近年重新修繕,亦難重現寂園居士當年所見的原貌。本書於半世紀後重新問世,特於各寺開篇附上今照,其後多係文革前舊照,呈現今昔異同;各寺文末亦附上現址及簡要地圖,以便讀者前往遊覽時按圖索驥。 本書特色 草堂寺、大慈恩寺、興教寺、大興善寺、青龍寺、大薦福寺、淨業寺、華嚴寺、香積寺、臥龍寺、罔極寺、廣仁寺、法門寺暨釋迦牟尼佛真身寶塔──1950年代,寂園居士康寄遙曲線弘法,走訪陝西名寺,26座古剎名勝悉數詳論!

儒佛利他思想的比較研究

為了解決法鼓山電子經書 的問題,作者林達立 這樣論述:

本研究旨在探討與比較儒家與佛家利他思想與實踐的內涵。本研究採用文獻研究分析法進行探討,先了解利他思想的定義,再從儒家孔孟思想與佛家經論中探求兩家的利他思想與實踐。儒家的利他依據是仁心,透過仁之方來得仁心,其實踐的進程為修齊治平,實踐的態度是仁愛。修齊的實踐是孝、禮與忠恕,治平的實踐是惠民、仁政與博施濟眾。佛家的利他依據是菩提心,追求菩提心的過程稱為菩薩道,其實踐的進程為自利利他,實踐的態度是平等。利他的實踐是布施、愛語(持戒、忍辱),自利的實踐是利行(精進)、同事(禪定、智慧)。在儒佛利他思想的比較中,歸納為下列四點:一、仁心與菩提心是儒佛利他思想的起點,容易發起也容易退失;而仁心是起點也是

終點,菩提心最後則是空義。二、態度上,儒家則是主張由內向外的推展,佛家是平等無有差別。三、實踐進程上,儒家則主張先修齊再治平,佛家是先利他後自利又能自立利他合一。四、層次上,依照馬慶強的利他行為的階段理論比較探討。在儒佛利他實踐的比較中,分為修齊與自利、修齊與利他、治平與利他三方面探討:一、修齊與自利方面,恕與同事都是成就別人,不過恕有自我主體作為先決條件;重學進德與精進都是透過學習來自我提升。二、修齊與利他方面,禮與戒都能規範人的外在行為,也能對社會有正面影響,具有彈性但強制力不高;訒與愛語都顯示言語謹慎之意。三、治平與利他方面,惠民、仁政與布施內容相去不遠,但儒家實施義行通常會有在身有官職

的條件之下進行。希望能透過本研究對儒佛的利他思想能有更進一層的理解。