法鼓山 皈依 2023的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦盧勝彥寫的 七旬老僧述心懷:見道真言 可以從中找到所需的評價。

另外網站法鼓山花蓮精舍落成今辦皈依大典也說明:法鼓山 花蓮精舍去年底完工,今天(20日)落成揭幔,法鼓山2022年第一場祈福皈依大典也特地選在花蓮精舍舉行,共有111人在佛前誓願「皈依佛、皈依法、 ...

輔仁大學 宗教學系 鄭志明所指導 沈家弘的 當代臺灣佛教施食儀軌研究:以《大甘露門施食要集》為例 (2021),提出法鼓山 皈依 2023關鍵因素是什麼,來自於大甘露門施食要集、佛教儀式、施食、法華寺、劉智雄(劉祖基)、釋真常。

最後網站法鼓山台南 - retisonore.it則補充:查看更多法會首頁法鼓山臺南分院|推廣法鼓山的理念,並為佛法推展的共修活動空間快訊4/大悲懺法會4/悟寶兒童營-招募隊輔義工4/2~4/8 清明報恩地藏法 ...

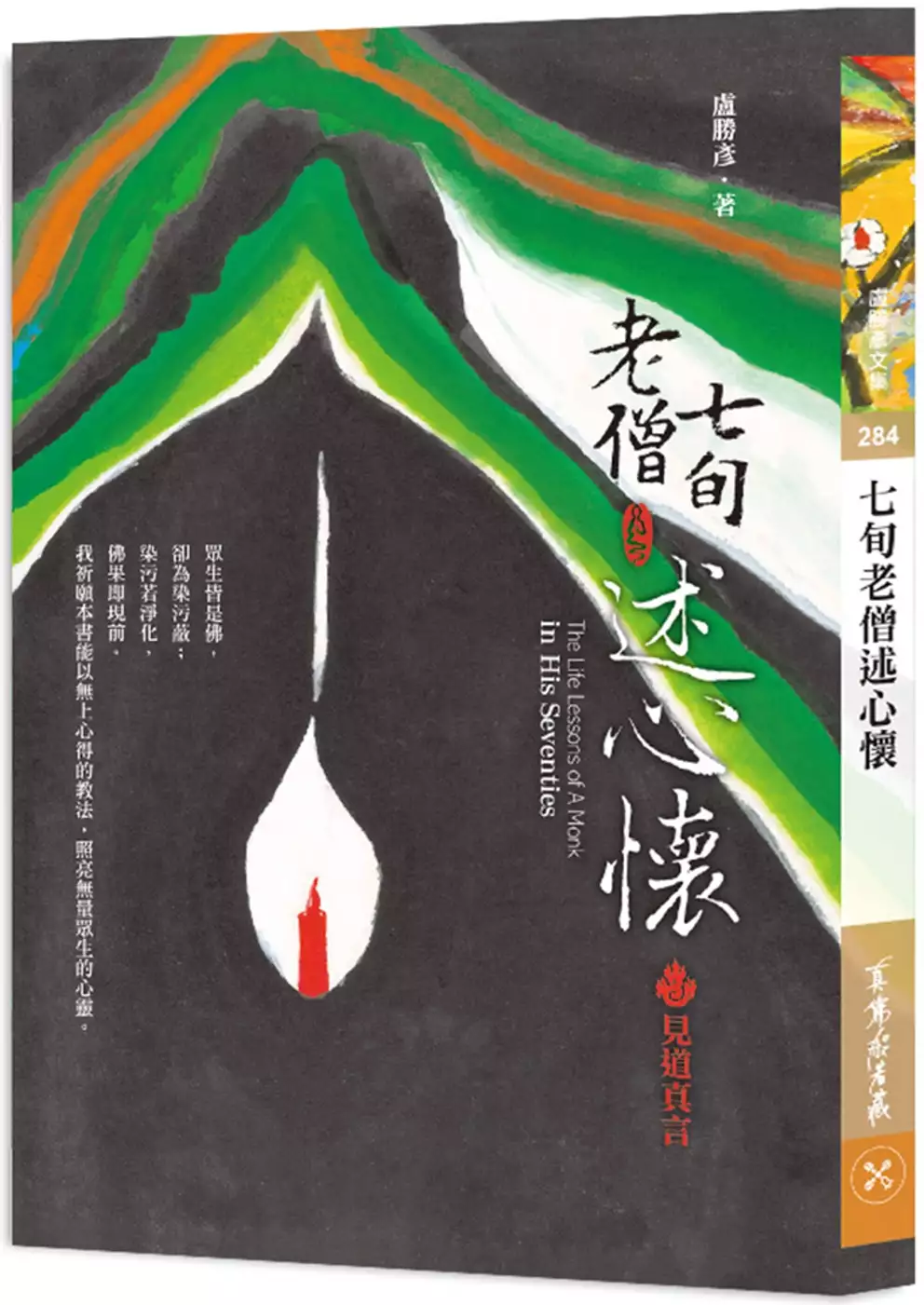

七旬老僧述心懷:見道真言

為了解決法鼓山 皈依 2023 的問題,作者盧勝彥 這樣論述:

蓮生活佛在書中說道: 我要出離這世間,知幻離幻,追求真實的本性。 然後,我要以大慈悲的光芒,來幫助一切有情眾生,離苦得樂。 我發願,不捨一個眾生。 我祈願本書能以無上心得的教法,照亮無量眾生的心靈 就是這本作者用「心」來照亮眾生,不但如此,書中也說到「一切唯心造」。成佛作祖、凡夫、三惡道,全是「心」,祈願眾生也要有一棵菩提心,所以本書環繞的主題就是你我的「心」。本書作者將他一生學習佛法的心得,盡顯書中,祂祈願一切眾生能免於一切的迷惑。祈願一切眾生能走在正道上。祈願一切眾生度過艱辛困難。祈願一切眾生見道開悟。 本書特色 得道高僧分享一生修行的「無所得」 盡說

人生真諦、見道真言 大家來瞧瞧 僅僅在補牙這般俗事上,老僧是如何洞見了勝義諦? 而在這人手一機、機不可失的年代,老僧為何不做低頭族,獨獨閉上眼睛? 明明修行是求解脫出離,老僧為何卻說輪迴也好? 老僧心懷湛然,通透又妙不可言,只待有緣的您掀開書頁慢慢嚼、細細品⋯ 本書贈送作者畫作複製畫一幅 作者簡介 盧勝彥 蓮生活佛盧勝彥,西元1945年生於二戰下憂患的台灣, 現旅居於煙雨微微的西雅圖,每日修行、寫作及繪畫, 以實證和慈悲勾勒度眾的文字,如月河流水閃耀智慧的光環。 是真佛宗創辦人 平易親切、慈悲為懷的開解病難憂苦,獲得千萬弟子的景仰

皈依。 是一位演說家 深入淺出、幽默風趣的闡述佛法哲理,具有獨樹一格的講演藝術。 是一位畫家 天賦異稟、微妙觀察的書畫自然景物,成就自在任運的揮毫創作。 更是一位著作等身的作家 多元題材、精勤撰寫的抒發心境體悟,紀錄親身經歷的數百冊文集。 1967年第一本創作《淡煙集》問世。 1992年5月完成《第一百本文集》。 2008年5月出版第二百本文集《開悟一片片》。 他是當代能將佛法與藝術結合的第一人,精進與毅力不同凡響。 序 七旬老僧述心懷 001 不分教派 002 我早已死了 003 我的修行是「零」分 004 一滴水注入大海

005 我修成了「淡定」 006 修行忍辱不易 007 出離心 008 自由與戒律 009 更嚴苛的戒律 010 四白業與四黑業 011 大善與大修行 012 指頭上的腫痛 013 對症下藥 014 乾坤大挪移 015 巨靈掌 016 禪修的練習 017 述述心懷 018 大禹治水 019 同修時的覺受 020 袁天罡秤兩 021 極惡之人 022 寫給「花」的簡訊 023 掉了一顆牙齒 024 心開意解 025 我喜歡說的笑話 026 對於「魔」的看法 027 我與我的上師 028 沒有「手機」的人 029 心如止水 030 灌頂的意義 031 消融 032 寂天菩薩的話 033 人問我答:

成佛有幾種? 034 見道與解脫 035 修行的要件 036 蓮萊上師之悟 037 佛力素描 038 報身佛的神變 039 老僧的心聲(一) 040 老僧的心聲(二) 041 老僧的心聲(三) 042 老僧的心聲(四) 043 老僧的心聲(五) 044 老僧的心聲(六) 045 老僧的心聲(七) 046 老僧的心聲(八) 047 我這輩子沒有白來 048 蓮訶的信 049 大幻化網金剛感應篇 附錄 『聖尊蓮生活佛』法語開示:『時輪金剛』禪定九次第全文 序 七旬老僧述心懷 我。 蓮生活佛盧勝彥。 七十七歲。 住在美國華盛頓州「南山雅舍」。 心中一直有一個理想,想寫一本

涵蓋了我這一生學習佛法的心得。 但,這個理想,太大了,似乎是一件不可能的事! 然而, 我不顧一切,就動筆了。 書名是: 《七旬老僧述心懷》。 其實真正的書名,應該是《七旬老僧述心得》。 ● 我當然知道: 所謂「得」,即是「無所得」。 而「無所得」也即是「得」。 因為經歷了「聞」、「思」、「修」。 我珍貴人身的依止。 上師的種種教法。 由信心到菩提心。 由道到果。 對一切事物絕對純淨的淨觀。 我終於領悟了: 「無所得」。 這「無所得」。 這「無所得」是非常非常非常重要的。 這裡寫了三個非常,正是絕對正確的「心

得」。 ● 以前。 釋迦牟尼佛在開示說法的第一句話是: 「弟子們!請諦聽,人生是苦。」 這「苦」,就是「真諦」。 接著: 「空」是真諦。 「無常」是真諦。 「無我」是真諦。 「無所得」是真諦。 我以自己親身的經歷來證實,釋迦牟尼佛所說的真理。 ● 也許所有的學佛者都認為,這「苦」、「空」、「無常」、「無我」、「無所得」,我們都耳熟能詳。 但,我告訴大家: 人人都知道。 人人都做不到。 這是要我們去實踐的,佛陀所說的道理,我們都明白。 問題是要去實踐。 實踐了之後,才是「大手印」、「大圓滿」、「無所得」。 我

祈願本書能以無上心得的教法,照亮無量眾生的心靈。 ● 我祈願: 願一切眾生能免於一切的迷惑。 願一切眾生能走在正道上。 願一切眾生度過艱辛困難。 願一切眾生見道開悟。 眾生皆是佛, 卻為染污蔽; 染污若淨化, 佛果即現前。 Sheng-yen Lu 17102 NE 40th CT REDMOND WA 98052 U.S.A. 蓮生活佛‧盧勝彥 二○二一年四月 001 不分教派 在「藏傳佛教」中,目前共分四大教派: 寧瑪派(紅教) 格魯派(黃教) 葛舉派(白教) 薩迦派(花教) 其他還有無數的小支流派,無數無數,數也數不清。 但,

也有大師主張:「不分教派」。 十九世紀初: 蔣揚‧欽哲‧旺波。(一八二○—一八九二) 蔣貢‧康楚。(一八一三—一八九九) 秋吉‧林巴。(一八二九—一八七○) 這三位大師都是主張「不分教派」的。 這叫「利美」(Ris Med)運動。 主張藏傳佛教宗派之間,經常無法和諧相處,互相攻訐、論諍、迫害。 因此, 致力於保存各派傳承法教,無門戶之見。 ● 在「台灣佛教」亦是如此: 佛光山。 慈 濟。 法鼓山。 中台山。 這是台灣的四大教派。 有此一說,在佛光山,你不可說慈濟的好;在慈濟,你不可說佛光山的好。 我看到如此現象,哈哈大笑! 我個人主張: 「不分教派。」 ● 我學習密教時,皈依了四派師父: 了

鳴和尚(紅教)。 薩迦證空上師(花教)。 十六世大寶法王(白教)。 吐登達吉上師(黃教)。 因此證知: 我根本不分教派。 我說法時,經常會提及: 孔子。 老子。 耶穌。 上帝。 穆聖。 佛陀。 我為什麼會這樣子說法?因為我已「見道」,見道是平等的。 ● 佛滅後百餘年,佛教僧團分裂為「上座部」、「大眾部」。史稱「根本分裂」。 後再分「上座十部」、「大眾八部」史稱「枝末分裂」。 上座十部: 說一切有部、犢子部、法上部、賢冑部、正量部、密林山部、化地部、法藏部、飲光部、經量部。 大眾八部: 一說部、說出世部、雞胤部、多聞部、說假部、制多山部、西山住部、北山住部。 ● 我告訴大家: 所謂「真佛宗」,就

不是「真佛宗」,根本沒有「真佛宗」。 在我眼中,也沒有「蓮生活佛‧盧勝彥」。 這些,只是名詞。 暫時的象徵。(其實是沒有的) 002 我早已死了 我讀「大同國小」時。 有一位很好很好的同學。 他的名字叫「黃金雄」。 我們全家人,給他取一個綽號,就叫「圓臉」。 他因病逝世。 我回台灣時,在高雄中學禮堂說法時,第一次聽到他的死訊。 我說不出話來。 默哀久久。 我讀「高雄高工」時。 有一位很好很好的同學。 他的名字叫「莊正和」。 他是一位登山的專家,最後卻死在山上,登山的時候過逝。 他與我是《雄工青年》的主編。 我懷念他。 我讀「測量學校」(大學部三十二期),有一位很好很好的同學。

當代臺灣佛教施食儀軌研究:以《大甘露門施食要集》為例

為了解決法鼓山 皈依 2023 的問題,作者沈家弘 這樣論述:

摘要 《大甘露門施食要集》是日據時期法雲寺派下釋真常法師所編纂的施食儀軌,此儀軌結合了「瑜伽焰口」及「蒙山施食儀」,初期僅為臺中后里毘盧寺僧人所用。釋真常法師圓寂後,其弟子臺中市法華寺劉智雄(或稱劉祖基居士)校訂,後由妙禪法師修訂,最後為林錦東居士(宗心法師)發心贊助流通。在劉智雄的努力教學與弘傳之下,《大甘露門施食要集》由臺中寺院逐漸流傳至全臺,主因其內容精簡扼要,便於入手學習,因此也成為早期臺灣在「瑜伽焰口」未普及以前,民間佛寺和地方宮廟等啟建施食法會的主要儀軌。 本論文將研究《大甘露門施食要集》的形成與演變,並

進一步探究閩臺佛教儀式之傳承與交流,和法雲寺儀式傳承系統。在《大甘露門施食要集》的經典依據中,將針對釋真常法師的生平、法嗣傳承和其所依據的經典儀軌做進一步文本比較,此外也將說明臺灣本土在施作《大甘露門施食要集》之演法系統。 關於《大甘露門施食要集》的儀式分析,本文將針對其儀軌文本、儀式演法、梵唄唱誦方式做相互的比較參照,並將介紹施食儀式中之密教色彩、施食法器和儀式音樂。另關於儀式演法的現況以及田野調查部分,本文也將介紹具有特色的儀式場域,並進一步論述佛教與臺灣本土信仰對鬼神觀念的現況與歧異。 本文亦將深度闡述施食法會的功能意涵和生命關懷、探討經懺佛事的利弊、佛教施食法會中儀式常見的

訛誤現況、儀式的功能分類,以及大甘露門施食儀式之特別的生命關懷。末論說明臺灣本土佛教施食儀式的特殊現象以及田野工作窒礙難行的問題,反思和釐清相關問題,以策進未來開展新研究議題之契機。

法鼓山 皈依 2023的網路口碑排行榜

-

#1.人生雜誌電子報477期──【競賽人生好輸好贏】

4月30日上午9點半,法鼓山高雄紫雲寺舉辦2023年「祈福皈依大典」,禮請方丈和尚果暉法師正授三皈五戒。來自全國384位民眾在佛前誓願信守三皈五戒,成為 ... 於 www.ddc.com.tw -

#2.8月起法鼓山園區開放參訪並可預約首場線上皈依資訊

今天是:2023年08月21日星期一民國112年農曆2023(兔)年七月初六支干(癸卯年庚申月辛亥日) 天眼第三代網站~請多多來站光臨! 於 www.tynews.com.tw -

#3.法鼓山花蓮精舍落成今辦皈依大典

法鼓山 花蓮精舍去年底完工,今天(20日)落成揭幔,法鼓山2022年第一場祈福皈依大典也特地選在花蓮精舍舉行,共有111人在佛前誓願「皈依佛、皈依法、 ... 於 news.ltn.com.tw -

#4.法鼓山台南 - retisonore.it

查看更多法會首頁法鼓山臺南分院|推廣法鼓山的理念,並為佛法推展的共修活動空間快訊4/大悲懺法會4/悟寶兒童營-招募隊輔義工4/2~4/8 清明報恩地藏法 ... 於 retisonore.it -

#5.2023 法鼓山農禪寺祈福皈依大典活動圓滿

佛苑本次共有12位師兄姐成功報名參加今年度的「農禪寺皈依大典」,感恩玟馨師姐發心帶領,大家可以安心、歡喜的進行整個過程。而且還陪著大家一直到禮 ... 於 www.dayuan189.org -

#6.大悲咒全文、注音、朗讀、解釋、功效、禁忌

咒語 內涵 1 南無.喝囉怛那.哆囉夜耶. 歸命三寶 2 南無.阿唎耶 . 歸命聖 3 婆盧羯帝爍鉢囉耶 觀自在 於 scripturetw.com -

#7.法鼓山4/17台南辦祈福皈依年滿6足歲以上即可報名

時隔5年,法鼓山將再度於4月17日下午1點半,在臺南分院為民眾舉辦祈福皈依,典禮由方丈和尚果暉法師親授三皈五戒,並率僧團法師及信眾,同為世界祈福 ... 於 www.taiwanhot.net -

#8.法鼓山全台將舉辦四場祈福皈依即起開放預約報名

2019年法鼓山將在臺南雲集寺(4/13)、臺北農禪寺(4/20)、臺中寶雲寺(4/27)、高雄紫雲寺(5/5),舉辦祈福皈依大典,迎請方丈和尚果暉法師開示、親授三皈五戒 ... 於 www.upmedia.mg -

#9.首頁- 法鼓山溫哥華道場

皈依 報名表 · 活動詳請. 法會活動. 觀音法會. 日期:2023年11月11日. 時間:上午10:00 ~ 下午12:00. 持誦〈普門品〉、觀音聖號,繞壇,拜願,法師開示 於 www.ddmba.ca -

#10.法鼓山皈依大典喜樂平和

【本報台北訊】法鼓山昨天在台北農禪寺舉行祈福皈依大典,有外籍人士、前立法委員馮滬祥、藝人楊光友、婆媳一家五口前往皈依,聖嚴法師則不忘再三叮嚀皈依弟子, ... 於 www.merit-times.com -

#11.祈福皈依大典

活動日期及時間, 2023/04/30~2023/04/30,09:30~12:00. 活動對象. 一般社會大眾. 活動地點. 高雄紫雲寺( 833高雄市鳥松區忠孝路52號) ... 於 www.ddm.org.tw -

#12.法鼓山香港道場DDMHK

【2023祈福皈依大典】 皈依佛、法、僧, 接受三寶的祝福, 讓佛法的智慧, 點亮心燈,照亮人生; 讓學佛的人生, 得心自在,福慧平安。 日期: 7月8日(星期六) 於 m.facebook.com -

#13.2023 法鼓山祈福皈依大典-法鼓山世界佛教教育園區

活動日期:9/3(日) · 活動時間:下午2:00 – 5:00 · 報到時間:下午1:10 – 1:40 · 報名時間:7/3起,須預先報名 · 報名對象:凡年滿6足歲(2017年以前出生者),未曾於法鼓山 ... 於 www.ddm.org.tw -

#14.【皈依典禮線上報名關閉,有意皈依者請 ...

... 報名關閉,有意皈依者請到道場報名】皈依典禮暨講座「福慧好自在」19/8/2023(六). 【报名资格】:凡年满6足岁,未曾于法鼓山体系皈依之社会大众。 於 ddmmy.org -

#15.◤字游自在◢让佛法久住世间果东法师道场建设推手 ...

期间,有其他寺庙的住持建议法师到农禅寺打禅七,结果,从定期造访到皈依再到禅修乃至出家都在此道场。 2001年法鼓山创办人圣严法师(左)首次到大马弘法 ... 於 www.chinapress.com.my -

#16.2023 法鼓山皈依大典

皈依 佛、法、僧,接受三寶的祝福,讓佛法的智慧,點亮心燈,照亮人生;讓學佛的人生,得心自在,福慧平安。 於 www.ddm.org.tw -

#17.佛光山全球資訊網

「佛光山2023年三好兒童英文學習營」,8月26日佛光山雲來集舉行,結營典禮由來自 ... 自古以來,佛教徒為實踐佛陀「應病予藥」、「拔苦予樂」的慈悲教法,凡對大眾身心 ... 於 www.fgs.org.tw -

#18.2023祈福皈依大典

皈依 佛、法、僧, 接受三寶的祝福, 讓佛法的智慧,. 點亮心燈,照亮人生; 讓學佛的人生, 得心自在,福慧平安。 | 活動日期|. 2023-07-08. 於 www.ddmhk.org.hk -

#19.9月3日到法鼓山園區皈依領證年滿6歲就能報名

年滿6足歲以上,未曾於法鼓山體系皈依的社會大眾,即日起可透過網路,或親洽法鼓山各分院知客處,報名法鼓山園區舉辦的「2023年祈福皈依大典」,額滿 ... 於 www.ddm.org.tw -

#20.站台檢索- 法鼓山關懷院

2023 下半年法鼓山祈福皈依大典-臺灣地區(法鼓山世界佛教教育園區、寶雲寺),皈依,是進入佛門的第一步,也是建立學佛信仰心的開始。皈依之後,不論在心態、生活、習慣各 ... 於 www.ddcep.org.tw -

#21.法鼓山果字輩10大分析(2023年更新) - 宜東花

然而直到1998年10月2日才得以召集了相關人員擬定了「法鼓山佛學院規劃書」 ... 自今年起,農禪寺皈依弟子法名由「果」傳至「常」字輩,因此新剃度法師 ... 於 www.ethotel365.com.tw -

#22.法鼓山香港道場2023祈福皈依大典方丈和尚... 来自Is_DY

法鼓山 香港道場2023祈福皈依大典方丈和尚果暉法師於周六親臨正授三皈五戒典禮,晚上又舉辦關懷講座,翌日一早再出席道場關懷活動。 於 weibo.com -

#23.寶雲寺快樂學佛人2023-精選在臉書/Facebook/Dcard上的焦點 ...

三寶明燈領航法鼓山臺南分院辦皈依大典法鼓山臺南分院於4月17日下午2點,隆重舉行2021年祈福皈依大典。方丈和尚果暉法師親授190位雲嘉南信眾三皈五戒,並率僧團法師 ... 於 year.gotokeyword.com -

#24.法鼓山9月份祈福皈依開放報名

法鼓山 已定於9月3日下午2點,在新北市法鼓山金山世界佛教教育園區舉辦2023年祈福皈依大典,凡年滿6足歲,未曾參加過法鼓山體系皈依的民眾,皆能報名參加。 於 www.lama.com.tw -

#25.臺東信行寺重建17週年皈依大典

法鼓山 信行寺表示,這場「祈福皈依大典」因疫情及養護工程,延期多年,令在地信眾更加期盼方丈和尚能率同僧團蒞臨臺東,帶領大眾皈依佛門、祈福滿願,故此 ... 於 tw.yahoo.com -

#26.法鼓山將舉辦「2023年祈福皈依大典」。皈依前後,應有甚麼樣 ...

法鼓山 將於9月3日下午2點,在世界佛教教育園區大殿舉辦「2023年祈福皈依大典」,為期盼正式加入佛教、領取皈依證明的民眾,舉行莊嚴隆重的皈依儀式。 於 www.buddhistdoor.org -

#27.法鼓山電子報

聖嚴法師開示精選:家家禪堂,戶戶蓮社 ‧推薦活動: 預約農禪梁皇懺滌淨身心以慈悲法門改變自我 2023下半年法鼓山祈福皈依大典 於 paper.udn.com -

#28.站台檢索

2023 -08-20. 來源:法鼓山全球資訊網近期活動. 溫哥華道場9/23、9/24 方丈和尚果暉法師弘化關懷暨祈福皈依大典,方丈和尚果暉法師弘化關懷2023/9/23 (六) 上午10:00 ... 於 www.ddcep.org.tw -

#29.快樂學佛人- 法鼓山馬來西亞道場

Kuo Hsueh Fu 2023-08-25 ... 活動報名報名對象凡年滿6足歲,未曾於法鼓山體系皈依者報名時間~ 15: 快樂學佛人皈依「我是學佛的幼幼班,很高興認識大家」、「練習 ... 於 7gh7.nature-permaculture-design.ch -

#30.法鼓山首度舉辦網路皈依8/1開放預約

法鼓山 定於9月12日下午2點,透過視訊舉辦「線上祈福皈依大典」,這是法鼓山 ... 2023第二屆雲林電競派對,今(20)日展開第二天的賽程,四強經過鏖戰後 ... 於 nvns.net -

#31.關於自嗨與有價內容產出-我的創業小日記D42

2023 /08/20閱讀時間約1 分鐘 ... 喜歡這些內容就按愛心♡讓演算法知道 ... 因緣成熟,在2021年我有了皈依法名-「寬方」,法鼓山隨機給的法名,非常巧合地與我嚮往的 ... 於 vocus.cc -

#32.法鼓山祈福皈依大典

「皈依」則是接受、認同、回歸和依靠之意。三皈依是皈依佛、法、僧三寶。 《聖嚴法師教禪坐》. 2023 下半年 全台皈依日期. 9 月3日 法鼓山世界佛教教育園區. 於 ddyp.ddm.org.tw -

#33.法鼓山皈依2023的推薦與評價,YOUTUBE - 最新趨勢觀測站

藉由網路廣開佛門,讓佛法僧三寶的祝福,無處不現。 法鼓山僧團於9月4日下午2點,首度在新北金山世界佛教教育園區大殿,以現場、線上同步舉辦「祈福 ... ... <看更多> ... 於 news.mediatagtw.com -

#34.【2023】法鼓山生命自覺營分享(下)

值得一提,法鼓山所推行的八式動禪頗有特色,每日清早起床還很昏沉時,如果一進禪堂就要開始靜坐,在昏暗的燈光氛圍下我想很難有人不睡著吧?而動一動除了可以活動筋骨 ... 於 www.ddsu.org -

#35.2023年祈福皈依大典

【报名对象】凡年满6 足岁,未曾于法鼓山体系皈依之社会大众. 【活动地点】法鼓山旧金山道场 (255 H St Fremont CA 94536). 【报到须知】. 於 www.ddmbasf.org -

#36.法鼓山高雄紫雲寺舉辦2023年「祈福皈依大典」

228 likes, 5 comments - ddm.org.tw on April 30, 2023: " 信受三皈守五戒近4百位民眾到紫雲寺歡喜入佛門|#法鼓新聞實現 ..." 於 www.instagram.com