法 鼓山 電子經書的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李志鴻,張旭,黃庭碩,郭珮君,雲惠遠,周延霖,釋見歡寫的 撞倒須彌:漢傳佛教青年學者論壇論文集 和康寄遙的 陝西佛寺紀略都 可以從中找到所需的評價。

另外網站經及其註釋[C3] - 佛陀教育基金會-經書電子檔總表, 佛法電子書 ...也說明:書號 書 名 作者 總論CH30 總論CH30 ▲回頁首 CH300‑06 楞嚴咒(易背本)、大悲咒、十小咒 CH300‑14 普賢行願品等十經合刊

這兩本書分別來自財團法人法鼓山文教基金會-法鼓文化 和秀威資訊所出版 。

輔仁大學 宗教學系 鄭志明所指導 沈家弘的 當代臺灣佛教施食儀軌研究:以《大甘露門施食要集》為例 (2021),提出法 鼓山 電子經書關鍵因素是什麼,來自於大甘露門施食要集、佛教儀式、施食、法華寺、劉智雄(劉祖基)、釋真常。

而第二篇論文國立臺灣大學 歷史學研究所 陳弱水所指導 黃庭碩的 禪運與世緣:唐宋世變下的禪宗及其開展(740-1100) (2020),提出因為有 禪宗、發展圖景、空間分布、外緣因素、唐宋變革的重點而找出了 法 鼓山 電子經書的解答。

最後網站電子經書- Amitabha jenny則補充:Jenny的隨意散誌 > 法鼓山全球資訊網 > . 電子經書. 網路共修電子經書. Comments. View as Desktop My Sites. Powered By Google Sites.

撞倒須彌:漢傳佛教青年學者論壇論文集

為了解決法 鼓山 電子經書 的問題,作者李志鴻,張旭,黃庭碩,郭珮君,雲惠遠,周延霖,釋見歡 這樣論述:

漢傳佛教青年學者,是中華佛學研究所與研習漢傳佛教的青年學子,一次近距離接觸的嘗試。 年輕學者對於漢傳佛教研究的熱情與創意,遠超想像;續佛慧命是漢傳佛教最重要的使命與任務。 「如何是第一要?」 (天隱圓修)師云:「鐵牛橫古路」 「如何是第二要?」 師云:「撞倒須彌峰」 「如何是第三要?」 師云:「金鞭打入藕絲竅」 過去的佛教研究往往具有籠罩性傾向的格局,用傳統禪宗的說法形容,近乎「鐵牛橫古路」。新世紀以來的漢傳佛教研究漸有百家之鳴,傳統佛教研究的宏偉敘事也在崩解。 傳統的研究多以人物或經典為主要研究取徑,現今的研究則多帶有跨界或整合的性質,往

往借鏡佛教研究以外的研究視角與作法,佛教研究不僅周遍圓融,更有「撞倒須彌峰」涵蓋乾坤的氣象。 佛法慧命所繫在青年。數年來,中華佛學研究所致力於推動「青年學者論壇」相關工作,嘗試拓展漢傳佛教研究的視角與方法。歷經論文發表會與審查流程,第二屆青年學者論壇的部分成果結集在此,展現在讀者目前。

當代臺灣佛教施食儀軌研究:以《大甘露門施食要集》為例

為了解決法 鼓山 電子經書 的問題,作者沈家弘 這樣論述:

摘要 《大甘露門施食要集》是日據時期法雲寺派下釋真常法師所編纂的施食儀軌,此儀軌結合了「瑜伽焰口」及「蒙山施食儀」,初期僅為臺中后里毘盧寺僧人所用。釋真常法師圓寂後,其弟子臺中市法華寺劉智雄(或稱劉祖基居士)校訂,後由妙禪法師修訂,最後為林錦東居士(宗心法師)發心贊助流通。在劉智雄的努力教學與弘傳之下,《大甘露門施食要集》由臺中寺院逐漸流傳至全臺,主因其內容精簡扼要,便於入手學習,因此也成為早期臺灣在「瑜伽焰口」未普及以前,民間佛寺和地方宮廟等啟建施食法會的主要儀軌。 本論文將研究《大甘露門施食要集》的形成與演變,並

進一步探究閩臺佛教儀式之傳承與交流,和法雲寺儀式傳承系統。在《大甘露門施食要集》的經典依據中,將針對釋真常法師的生平、法嗣傳承和其所依據的經典儀軌做進一步文本比較,此外也將說明臺灣本土在施作《大甘露門施食要集》之演法系統。 關於《大甘露門施食要集》的儀式分析,本文將針對其儀軌文本、儀式演法、梵唄唱誦方式做相互的比較參照,並將介紹施食儀式中之密教色彩、施食法器和儀式音樂。另關於儀式演法的現況以及田野調查部分,本文也將介紹具有特色的儀式場域,並進一步論述佛教與臺灣本土信仰對鬼神觀念的現況與歧異。 本文亦將深度闡述施食法會的功能意涵和生命關懷、探討經懺佛事的利弊、佛教施食法會中儀式常見的

訛誤現況、儀式的功能分類,以及大甘露門施食儀式之特別的生命關懷。末論說明臺灣本土佛教施食儀式的特殊現象以及田野工作窒礙難行的問題,反思和釐清相關問題,以策進未來開展新研究議題之契機。

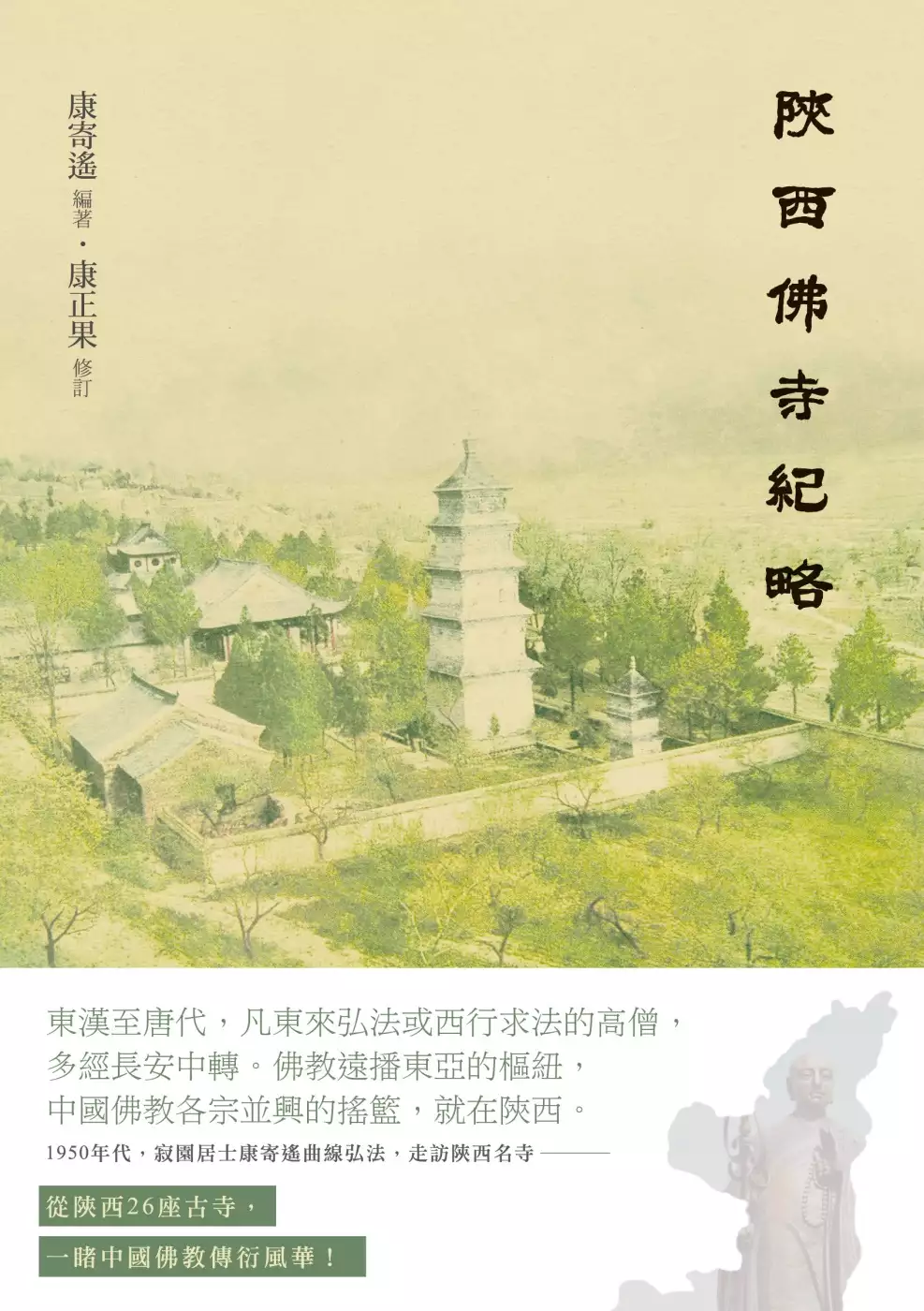

陝西佛寺紀略

為了解決法 鼓山 電子經書 的問題,作者康寄遙 這樣論述:

從陝西26座古寺,一睹中國佛教傳衍風華! 東漢至唐代,凡東來弘法或西行求法的高僧,多經長安中轉。 佛教遠播東亞的樞紐,中國佛教各宗並興的搖籃,就在陝西。 本書所錄,係寂園居士康寄遙(1880-1968)於1950年代親自勘察陝西各寺的忠實記載,寂園居士為陝西臨潼人,皈依印光法師門下,與太虛法師、印順法師相交,長期致力於慈善救濟、僧伽培育及地方興學,一生奉行「人間佛教」。他在書中逐一備述各寺的地理位置、歷史沿革、宗派法門、國際關係、當時現狀及文物特色,包括:草堂寺、大慈恩寺、興教寺、大興善寺、青龍寺、大薦福寺、淨業寺、華嚴寺、香積寺、臥龍寺、罔極寺、廣仁寺、法門寺暨釋迦牟

尼佛真身寶塔等,從陝西26座古寺,一睹中國佛教傳衍風華! 文革期間,各寺慘遭破壞,雖近年重新修繕,亦難重現寂園居士當年所見的原貌。本書於半世紀後重新問世,特於各寺開篇附上今照,其後多係文革前舊照,呈現今昔異同;各寺文末亦附上現址及簡要地圖,以便讀者前往遊覽時按圖索驥。 本書特色 草堂寺、大慈恩寺、興教寺、大興善寺、青龍寺、大薦福寺、淨業寺、華嚴寺、香積寺、臥龍寺、罔極寺、廣仁寺、法門寺暨釋迦牟尼佛真身寶塔──1950年代,寂園居士康寄遙曲線弘法,走訪陝西名寺,26座古剎名勝悉數詳論!

禪運與世緣:唐宋世變下的禪宗及其開展(740-1100)

為了解決法 鼓山 電子經書 的問題,作者黃庭碩 這樣論述:

本論文的探討主題,是崛起於唐代的禪宗,究竟如何在由唐入宋的歷史進程裡,一步步地拓展其勢力與影響力,最終成為近世中國、甚至是東亞佛教界及思想文化界的領軍力量?這個問題源自筆者對於既有唐宋佛教史研究中的一個困惑。儘管有許多二手研究告訴我們,禪宗本身就是最契合中國傳統文化菁英品味的佛教支系,是以自崛起後便迅速風靡知識界,加上其「不立文字」的教義特色,使之在面臨晚唐法難及五代動盪的衝擊時,不像其他義學型宗派那樣由於經典的散亡而大受損傷,遂得以挺立諸宗,在入宋以降繼續保有活力。然與此同時,筆者也發現有少數學者主張,禪宗在北宋前半基本僅行於南方,不大為以汴京為首的北地所知,要至宋仁宗於1050 年將禪宗

僧人大覺懷璉(1010-1090)詔入京城後方改觀。此二說之落差,引發了筆者重探此問題的興趣與動力。本論文將焦點擺在壟斷了近世禪宗傳承的南嶽與青原二系──筆者沿用部分學者稱法名之為「新南宗」──並以此二系最重要的奠基者馬祖道一(709-788)及石頭希遷(701-791)出世稍前的740 年作為考察起點,依循時序考察兩人法裔在中晚唐、唐末五代,及入宋以後的空間分布與置身環境變化,進而發現,儘管新南宗確如部分學者所言,在八、九世紀之交成功地打進京城知識圈,成為盛極一時的禪系,但其熱度似在憲宗過世後稍減,而未就此確立禪門正統地位;要至會昌難後,新南宗才因為受傷最微而挺立諸系,進而壟斷禪林,惟它自身

也大舉淡出以兩京為核心的北地,轉而固守發跡的大南方區;上述發展,在唐末五代大亂期間進一步強化,特別是如王閩、南唐、吳越、南漢等南方政權,皆對禪宗教團護持有加,從而深化了禪宗的「南重北輕」格局。在趙宋政權於 970 年代陸續攻滅分立諸國後,禪宗教團又再次被納入一統帝國架構。儘管立基於北地的新政府並沒有對大盛南方的禪宗給予太多干預,但也未展露出太高興趣,使得禪宗在入宋後的很長一段時間只能沿守著其五代版圖。一直要到十一世紀前半,才靠著漸掌握到與新時代文化精英──即取代中古士族的新興士人群體──相處訣竅的雲門、臨濟兩系,在全國知識圈中打開知名度,進而引起仁宗皇帝興趣,遂有1050 年的詔入懷璉之舉。入

京的懷璉也成功在皇城掀起禪悅旋風,以此為起點,禪宗開始迅速風靡、滲透十一世紀後半的北宋知識文化界,終在十一、十二世紀之交成為近世中國的佛教暨文化主導力量。相較過往常見的內在理路解釋,本文勾勒的唐宋禪宗發展要更容易被非預期的外緣因素影響,因而呈現出遠為迴還曲折的發展圖景,這也使得禪宗之得勢,不再若過去設想得那般勢所必然,反充斥著因緣合和的偶然色彩。

法 鼓山 電子經書的網路口碑排行榜

-

#1.相關網站 - 法鼓山聖嚴法師數位典藏

法鼓山 全球資訊網. 法鼓山教育園區. 中華佛教文化館. 法鼓山禪修中心 ... 佛學規範資料庫. 佛教藏經目錄數位資料庫. CBETA電子佛典協會. 法鼓全集. 聖嚴法師. 於 www.shengyen.org -

#2.法鼓山- 有了電子經書,在家... - فيسبوك

有了電子經書,在家誦經或參加線上法會都很方便喔! ... 法鼓山洛杉磯道場Dharma Drum Mountain Los Angeles Center, profile picture ... 於 ar-ar.facebook.com -

#3.經及其註釋[C3] - 佛陀教育基金會-經書電子檔總表, 佛法電子書 ...

書號 書 名 作者 總論CH30 總論CH30 ▲回頁首 CH300‑06 楞嚴咒(易背本)、大悲咒、十小咒 CH300‑14 普賢行願品等十經合刊 於 www.budaedu.org -

#4.電子經書- Amitabha jenny

Jenny的隨意散誌 > 法鼓山全球資訊網 > . 電子經書. 網路共修電子經書. Comments. View as Desktop My Sites. Powered By Google Sites. 於 sites.google.com -

#5.法鼓山電子經書完整相關資訊 - 維持健康的好方法

法鼓山 網路電子經書大佛頂首楞嚴經... 大方廣佛華嚴經-第一冊... 晚課. Copyright © 2020 法鼓山網路電子經書All Rights Reserved. 首頁人生人生修行法鼓山書店登入法 ... 於 stayhealthtw.com -

#6.臺灣佛光人間佛教出版與傳播研究 - Google 圖書結果

... 地區性的小團體也逐漸轉型成大組織,例如法鼓山、中台禪寺等都是在90年代解嚴後開始壯大。 ... 亦有將印刷成書的電子檔案置於網路上提供下載,如「佛陀教育基金會」, ... 於 books.google.com.tw -

#7.電子書城館 - 法鼓文化

華嚴心詮:原人論考釋. 電子書售價:$266. 紙本定價:$380. 《華嚴經》在大乘佛教發展上,有著重要的地位,書中所提出的「…more. 佛教文史 ... 於 www.ddc.com.tw -

#8.觀世音普門品講義

在美國,可以說是「法」最缺少!因此我發願為你們布施佛法,再辛苦我也不會停止或罷工的。 1-4.【經】若復有人 ... 於 www.6laws.net -

#9.地藏經電子經書 - 法鼓山心靈環保學習網

地藏經電子經書 http://shuilu.ddm.org.tw/books.aspx 是否不存在? 出現以下訊息. 『Not FoundThe requested URL /books.aspx was not found on ... 於 www.dharmaschool.com -

#10.法鼓山網路電子經書

金山御製梁皇寶懺 · 大佛頂首楞嚴經 · 六祖大師法寶壇經 · 妙法蓮華經 · 普門品 · 地藏菩薩本願經 · 佛說無量壽經 · 金剛般若波羅蜜經 ... 於 sutra.ddm.org.tw -

#11.找工作-- 職缺查詢 - 台灣就業通

台灣就業通求職專區提供求職者多元化職缺,您可以直接在首頁上依職務、地區、產業或是關鍵字去搜尋您所想要的職缺。除了台灣就業通上的職缺外,搜尋結果還會同時 ... 於 job.taiwanjobs.gov.tw -

#12.法鼓山智慧隨身書| Podcast on Spotify

Listen to 法鼓山智慧隨身書on Spotify. 法鼓山文化中心出版的「智慧隨身書」,是法鼓山流通最廣的結緣書,有系統地整理節錄了聖嚴法師的開示,引導民眾循序了解佛法, ... 於 open.spotify.com -

#13.台灣即時新聞 - Vexed.Me

富邦悍將隊的人事案在季後被球迷揶揄為「真季後賽」,領隊林華韋今天也在記者會上表達歉意,造成爭端並非悍將隊原意,籌組教練團. 自由電子報 2021-12-24 16:36:21 ... 於 vexed.me -

#14.法鼓山電子經書在PTT/Dcard完整相關資訊

電子| 電子經書種類-2021-05-31 | 小文青生活2021年5月31日· 經書種類相關資訊,大悲忏-法鼓山- Apps on Google Play評分5.0 (10) ... 【弹性】【5R H6、】【效配】【,大】 ... 於 najvagame.com -

#15.法鼓文化。智慧隨身,煩惱不纏身。 | Rakuten Kobo

【法鼓文化】家家有本難念的經,人人有顆難懂的心。 ... 安心禪:上班族40則安心指引電子書by 聖嚴法師、 ... 看見法鼓山最美的風景:義工身影(攝影集) 電子書by ... 於 www.kobo.com -

#16.妙法蓮華經玄義釋籤(電子書) - 博客來

電子 書:妙法蓮華經玄義釋籤(電子書),語言:繁體中文,出版社:中華電子佛典協會(CBETA),作者:隋智顗說,灌頂記,唐湛然釋,出版日期:2018/07/17,類別:宗教命理, ... 於 www.books.com.tw -

#17.法鼓山網路電子經書

法鼓山 網路電子經書 · 金山御製梁皇寶懺 · 大佛頂首楞嚴經 · 六祖大師法寶壇經 · 妙法蓮華經 · 普門品 · 地藏菩薩本願經 · 佛說無量壽經 · 金剛般若波羅蜜經 ... 於 www.ddm.org.tw -

#18.無法正常瀏覽內容,請按這裡線上閱讀 - 法鼓山電子報

2020法鼓山大悲心水陸法會線上共修 ... 的《三時繫念》,一直到明末,蓮池大師修訂焰口集成《水陸道場儀軌》,從此普行於世的漢傳佛教,便是經懺了。 於 paper.udn.com -

#19.觀世音菩薩普門品(繁體) - 靈鷲山教育網

(本站提供電子經書行動裝置下載,如裝置未支援PDF檔案格式,請先行安裝符合系統 ... 〈觀世音菩薩普門品〉,是七卷本《妙法蓮華經》的第二十五品,其中敘說觀世音菩薩 ... 於 edu.ljm.org.tw -

#20.大法鼓經- 劉宋求那跋陀羅譯

《大法鼓經》電子書- 「CBETA電子佛典集成」內容包括《大正藏》1-55及85 ... ---【佛學大辭典(丁福保)】 寶髻經四法優波提舍(一卷) 天親菩薩造元魏烏萇國沙門毗目智 ... 於 readmoo.com -

#21.藥師佛經注音版下載– 藥師佛感應 - Kouji

P 1 《藥師琉璃光如來本願功德經》CBETA 電子版版本記錄: 1,1 完成日期: 2002/11/04 發行單位: 中華電子佛典協會CBETA cbeta@ccbs,ntu,edu,tw ... 法鼓山網路電子經書. 於 www.koujipu.co -

#22.六十感恩紀:惠敏法師訪談錄 - 第 272 頁 - Google 圖書結果

(三)2006年電子佛典新式標點專案 CBETA於2006年 2 月18日,按例舉辦成果發表會暨八 ... 當天,感謝中央大學、玄奘大學、法鼓山中華佛研所、香光佛學院、圓光佛學院、福嚴 ... 於 books.google.com.tw -

#23.【電子經書下載】與【長阿含經裡的小小戒是什麼阿】【有誰能 ...

佛陀教育基金會-經書電子檔下載, 佛法電子書免費下載. 會所提供之經書電子檔皆可免費 ... 網路共修/電子經書- 法鼓山大悲心水陸法會. 網路下載PDF檔網路大悲心修行自 ... 於 dow10k.com