海岸山脈板塊的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦何華仁寫的 何華仁版畫 (三冊合售) 和JuliaRothman的 海洋解剖書:超過650幅海洋博物繪,帶你深入淺出,全方位探索洋流、地形、鯨豚等自然知識都 可以從中找到所需的評價。

另外網站以台灣島嶼群之地質說故事地點:國立臺灣大學農業陳列館3樓也說明:隔歐亞大陸及島弧的海洋岩石圈曾. 逐漸隱沒到島弧的下面,這個海域. 乃告封閉。於是海岸山脈開始加入. 亞洲大陸邊上的臺灣本島。板塊碰. 撞時所形成的縫合 ...

這兩本書分別來自掃葉工房 和漫遊者文化所出版 。

國立中央大學 地球物理研究所 顏宏元、張建興所指導 陳若豪的 中央山脈南段地震活動特性之探討 (2010),提出海岸山脈板塊關鍵因素是什麼,來自於無震帶、地震活動、中央山脈南段、佳心站。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 地球科學系 陳光榮、林正洪所指導 歐仲隆的 利用線形地震陣列探討台灣花東縱谷之二維速度模型 (2006),提出因為有 花東縱谷、速度模型、波線追跡的重點而找出了 海岸山脈板塊的解答。

最後網站台灣火成岩的分布則補充:海岸山脈 與綠島、蘭嶼都屬於呂宋火山島弧系統的一部分,是古南海板塊向東隱沒到菲律賓海板塊之下的結果。 海岸山脈有很大一部分屬於都巒山層(參考右圖),主要是由安山岩 ...

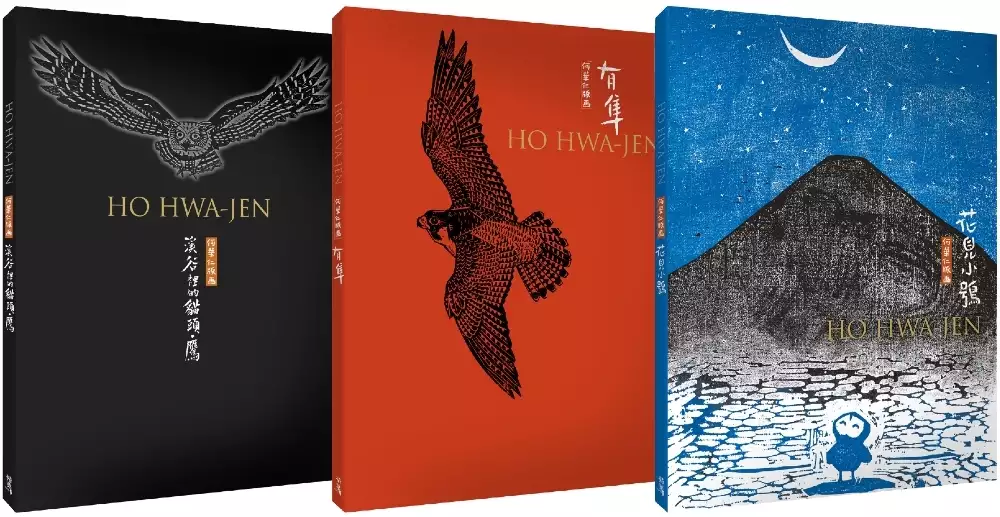

何華仁版畫 (三冊合售)

為了解決海岸山脈板塊 的問題,作者何華仁 這樣論述:

台灣鳥版畫第一人:何華仁 台灣地當歐亞板塊邊緣,受到菲律賓版塊推擠,又有「黑潮」洋流環抱,面積不大而地勢起伏,高山林立,垂直高差接近4000公尺;氣候優越,孕育出多樣化的生態環境,植物、動物乃至海洋生物無不豐富多元,舉世少有。 然而,囿於政治影響,很長一段時間,「上山下海」成為島上人民活動禁忌,致使如此優良的生態環境,卻很難孕育出以「自然生態」創作為主題的畫家。以「賞鳥」為例,1987年之前雖已存在,卻為數有限,綁手綁腳,不得伸長。解嚴之後,各地鳥會、猛禽、水鳥、特殊鳥種社團紛紛成立,蔚然成風,形成一股熱潮。 何華仁是台灣知名「鳥人」之一,

1983年即投入賞鳥暨自然觀察行列,並受到啟發,學習木刻,創作饒具台灣特色的「鳥版畫」。30多年來,他一心一意,「不是在賞鳥,就是前往賞鳥的路上;不是在創作,就是在準備創作。」心無旁鶩的結果,讓他的創作自成一格,卓然成家,論數量與質量,堪稱「台灣鳥版畫第一人」。 本書一套三冊:《溪谷裡的貓頭鷹》、《有隼》、《花見小鴞》,係何華仁長年觀察逐溪谷而居,台灣體型最大的貓頭鷹——黃魚鴞;棲息海邊岩壁,翱翔於天地之間的遊隼;四時節氣變化之中,與當令植物為伍的小貓頭鷹所得的創作成果,有寫實、有生態、有人文,也是他2017年遭逢病難之後,潛心創作的最重要作品,實蘊含「天地萬物,悠悠自在」的某

種信仰。 為編製此一大型畫冊,掃葉工房特別商請何華仁老友,詩人、作家向陽、劉克襄撰序,全書以中英日法四種文字呈現,由曾獲金鼎獎、金蝶獎肯定的編輯人楊雅棠、傅月庵再度聯袂合作,以「魯迅編輯三原則」(天地要寬、紙張要好、圖片要精)為標準,務求精準美觀,如實到位,得為2022年台灣出版開春大製作。 全書特色 ●開本大:29.5✕40.5cm,幾若原畫尺寸,畫作詳實呈現,鉅細靡遺,讓人驚嘆作者精準生態觀察與絕妙藝術呈現能力,自然、人文內涵躍然紙上。 ●紙張好:精選160磅鬱金香紙,不透不渲不變質,珍藏永流傳。 ●印刷裝訂優:延請

國內知名大廠「中原造像印刷」老師傅親自上機監印,確保印刷品質;特採穿線「瑞士裝」(Swiss Broucher),全書得能攤平翻閱,舒暢瀏覽。 ●編輯得當:掃葉工房繼《夢蝶全集》之後,再度由傅月庵、楊雅棠聯手編輯裝幀,是數位時代,經典風采的再次呈現,也是台灣出版業近年少見的大手筆自製畫冊佳構。 北面卑南溪灌溉著縱谷平原順流而下,向東匯入太平洋,西側佇立著中央山脈。東方都蘭山飄起赤腹鷹群,順風飛抵台東市上空迎著熱氣流盤旋爬高,向南而去。緊接著,北方縱谷上空又盤起一群趕路的赤腹鷹,似朝向高掛天空的新月奔來,霎時盤繞在新月周圍。 .這一景像令人難忘。賞

鷹歸來後,何華仁創作力迸發,在一個月左右的時間裡,連雕八塊木板,組成一壁大型版畫『群鷹凌月』,這一版畫兼具生態與藝術性,都蘭山、中央山脈、新月、赤腹鷹群同時呈現於版面,無論刀法、線條、布局,無不顯現一流藝術家的功力。 .為了感恩讀者支持購買『何華仁版畫』,第一版1500套限量編號不分售,特別致贈『群鷹凌月』大型版畫海報(76x30cm),並加鈐何華仁手刻印「一樂」。

海岸山脈板塊進入發燒排行的影片

本集主題: #國立臺灣史前文化博物館 #臺灣自然史廳

從今天開始連續播放國立臺灣史前文化博物館的介紹,首先由展示教育組的 #張至善助理研究員,為大家介紹臺灣自然史廳。

展覽說明:

•自然環境是人類生存的根本基礎,因此將自然史展示安排在本館展示的起點。

本展示廳依時間順序排列動線,以「誕生」、「冰期」、「新世代」三個展示室介紹臺灣自然史的脈絡,帶領大家探索這三個時間點發生在這塊土地上的重要事件。內容安排上以「地質-生物-人類」的過渡漸進,逐漸轉入人與自然的互動,以銜接後續的展示主題。

誕生:

•「誕生」訴說臺灣這座島嶼出生的故事。本展示室是所有動線的起點,這項主題還隱含生存於臺灣的萬物生命的開始。

入口前的板塊交界意象廊道,首先點出板塊在臺灣生成過程之中所扮演的重要角色,隨後則以全球板塊運動與蓬萊運動兩個主題做進一步說明。本展示室的焦點為中央山脈,縱貫全場的大尺寸山脈影像顯示了它是臺灣島地形的主軸。海岸山脈與中央山脈之間的花東縱谷,是世界板塊研究的焦點,也是展示中重要的主題。以臺灣最大的陸上火山系統大屯火山群來說明一個板塊隱沒的故事。

整個展示室以棕黃色為主體,代表大地誕生、萬物未明的渾沌空間。主題依其地理位置排列,觀眾彷彿置身於縮小的臺灣島一般,探尋我們家園誕生的線索。

冰期:

•「冰期」展現地質史上一項重大的環境變化。臺灣島成形後恰好遇到冰期,這個現象成為生物遷臺的契機,並為豐富的生物相奠定根基。

臺灣海峽的展示點出冰期的滄海桑田,奠立臺灣生物多樣性的根基。擁有當時最多冰川的雪山,其遺留的冰蝕地形不僅是地質學者關注的焦點,更是當時高山冰河曾經存在的有力證明。以櫻花鉤吻鮭、臺灣山毛櫸這兩種公告的保育類稀有生物,作為冰期孑遺生物的範例。

本展示室的中心展示為化石動物群,透過8種全尺寸的大型陸生哺乳動物復原模型,以及相關的出土化石陳列,期望能讓觀眾對臺灣冰期時期壯觀的動物群相留下深刻的印象。

新世代:

•「新世代」講述末次冰期結束到今天為止的自然環境。豐富的生物相以及人為影響逐漸加劇,形成臺灣島的特色。新世代裡有許多值得反省的事,我們已經做了什麼?未來的路該如何走?

海漂植物展示暗示冰期結束後,生命進入臺灣的方式。「臺北盆地與東部海岸」的展示主題點出史前人類與自然環境變化間的互動。「探險家眼中的臺灣」則將百年前的探險家記錄與現在環境做一比較,期使觀眾瞭解環境的劇變。「外來種的災難」提醒觀眾自外地引進生物可能會造成生態不可回復的破壞。

本展示室的中心主題為臺灣現在的自然環境,由多樣性的平面媒體、四個生態帶展示櫃以及霧林大壁畫等展示手法,凸顯多樣的自然生態特性。正負兩面的影像與大鏡子則安置在整個展示廳的最後,讓觀眾思考臺灣自然史的過去與未來。

請大家支持,我全部六個粉絲頁

李基銘主持人粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.lee

李基銘的亂亂分享粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.happy

李基銘的影音頻道粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.video

漢聲廣播電台「fb新鮮事」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.vhbn

漢聲廣播電台「快樂玩童軍」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.scout

漢聲廣播電台「生活有意思」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.life

中央山脈南段地震活動特性之探討

為了解決海岸山脈板塊 的問題,作者陳若豪 這樣論述:

從中央氣象局地震觀測網(CWBSN)發布的地震目錄中,得知在中央山脈內,有一地震活動較低的地區,大致位於緯度23.5度上下。然而台灣地底下側向變化劇烈,地體構造相當複雜,為了能夠對此區地震活動有更進一步的了解,本研究使用7個高解析度的地震儀,希望能夠更了解此區域的地震活動分佈。本研究將研究區域定為中央山脈南段東經120.65-121.55度,北緯23.0-23.9度。在不易得知地殼速度構造之情況下,勢將引起地震定位的誤差。本研究前半段將人工震源的資料(TAIGER)帶入三種不同的速度模型做比較,分別為中央氣象局一維速度模型(CWB1D)、Wu et al.(2007)發表的台灣三維速度模型(

Wu3D07)以及謝獻祥(2009)發表的密度轉速度構造(Hsieh3D09),試圖提升地震定位的精確程度。本研究使用CWB1D模型和Hsieh3D09模型做為地震定位的速度模型。本研究後半段則使用中央研究院地球科學研究所於2008年在花蓮佳心架設的寬頻地震站,以及佳心站周圍6個中央氣象局地震觀測網的地震站,並提高記錄器的解析度(24位元)。對此區2010年7月的地震資料重新搜索,一共挑出354個CWBSN沒有記錄的地震,其中至少4個地震站有地震記錄或是超過6個波相才會被選取,並且ERZ和ERH小於5公里。由一維定位的結果,地震大都集中於利稻站、富里站附近,以及花東縱谷。和同時間CWBSN記錄

的地震分布大致相符,但本研究玉里以北地區地震活動度較高,且呈一條帶狀的地震群。使用一維定位和三維定位的結果相比,兩個結果的地震分布大致相符,但三維定位的各項誤差量較小,且有系統性的偏移。此外使用佳心站也大幅提高本研究地震定位的數量及品質。加入佳心站後,本研究地震數量由161個提升至354個。而本研究有32個只有佳心站收到的地震事件,其P波、S波非常完整。從測站幾何來看,可能是來自中央山脈的地震。此外,王郁如(2009)所做的三維Q值模型指出中央山脈無震區屬於高衰減值地區,本研究結果於該區還是有地震發生。最後,利稻站附近的地震剛好位於磁力異常區(Yen et al,.2009),前人研究也曾於南

橫發現火成岩出露,顯示該區地底可能為高溫區,此區地震深度大約集中於5~20公里,顯示該區地震的發生可能與高溫的活動有關。

海洋解剖書:超過650幅海洋博物繪,帶你深入淺出,全方位探索洋流、地形、鯨豚等自然知識

為了解決海岸山脈板塊 的問題,作者JuliaRothman 這樣論述:

第一本海洋科普入門書 美國亞馬遜千位讀者五星推薦 讓這本書成為你的潛水鏡, 吸口氣, 一起潛進地球上的另一個神祕宇宙吧! ◆◆◆ 因為世界最長山脈──中洋脊的持續擴張,大西洋成了還在長大的海洋;太平洋則因為板塊運動而慢慢地變小…… 聲音在水裡的傳播速度,比空氣快了4倍,因此,海裡的鯨魚也能夠和遠在數千英里以外的同類溝通。 大王魷魚的體型驚人,光是眼睛直徑就有30公分(比你的頭還大),而且直到2012年,才有人拍到這種巨大生物的照片。 世界上潮差最大的地方就位於加拿大的芬迪灣,滿潮及低潮時的差異,最多可達高15公尺(大約五層樓高)! 大翅鯨

是一種擁有複雜合作意識的生物,牠們會共同合作,從噴氣孔吐出氣泡,製造出一張大型泡泡「網」困住魚群,然後吃掉在泡泡網裡迷路的魚群。 關於生命的起源、我們與其他土地的連結, 都從海洋開始,與海洋有關…… ◆◆◆ 茱莉亞.羅思曼是美國最受歡迎的科普圖文書作家,「解剖書」(Anatomy)系列是最受歡迎、最暢銷的作品。她擅長使用深入簡出的文字,搭配色彩柔和豐富,筆觸溫暖的手繪插圖,將知識拆解,整合為迷人的圖解書閱讀經驗,風靡許多大人與小孩。 《海洋解剖書》是羅思曼的最新作品,探討主題廣泛,無論是海岸線,或海平面底下的世界,從甲殼動物到海龜、鯨豚等諸多海洋生物,甚至是

探討航海船隻、燈塔以及海漂垃圾等影響,帶領讀者從不同的物種、角度與議題,全方位探索海洋。 讓羅思曼的好奇心和敏銳眼光帶我們啟航,對海洋宇宙進行一場兼具藝術與科學的探索,深入了解這個迷人又神祕的自然世界吧。 海洋是地球上的另一個神祕宇宙! 哪怕在最深、最暗的地方,生命也依舊繁盛。 ◆◆◆ 本書特色 ◆美國科普圖文書超高人氣暢銷作家最新力作 ◆圖解×圖表×海洋生物插圖,快速理解科普知識 ◆結合科學繪圖比例與手繪風格,畫風溫暖柔和 ◆文字深入淺出,涵蓋主題廣泛,適合作為海洋入門科普書 ◆曾庸哲/中央研究院臨海研究站助研究員審訂 【這本海

洋解剖書適合……】 ◆孩子:精美的插圖風格,讓孩子易於理解、閱讀 ◆親子共讀:內容深入淺出,父母易於講解說明 ◆課外讀物:清楚的圖解與圖表,搭配豐富而且充實的海洋知識 ◆關注海洋、喜歡親近海洋的你:從科普到人文關懷等主題,涵蓋全方面海洋知識 一致推薦 王怡鳳 蒲公英故事閱讀推廣協會總幹事 李偉文 牙醫師、作家、荒野保護協會榮譽理事長 林東良 財團法人黑潮海洋文教基金會執行長 金 磊 環境教育&生態影像工作者 邵廣昭 國立台灣海洋大學榮譽講座教授 陳人平 海湧工作室執行長 島人海洋文化工作室 張美蘭(小熊媽) 親職/繪本作家 陳啟祥 國

立海洋生物博物館館長 廖鴻基 海洋文學作家 各界好評推薦 ◆重要和嚴肅的資訊並不一定就是難消化。羅思曼插畫解剖書系列的最新著作,以海洋為主題,不僅呈現了有趣的觀點與議題,還展現了極具美學以及魅力的繪畫風格。無論是單純的閱讀體驗或探索海洋知識,這本可愛的書絕對能夠吸引所有年齡層的讀者。——Booklist ◆一如羅思曼往常的作品,這本書裡關於海洋所有的精美插畫,也沒有讓人失望。——Book Riot ◆文字深入簡出,內容豐富,還有充滿鮮豔色彩、引人入勝且精確的科學繪圖,具有強烈的視覺吸引力。——School Library Journal ◆精彩的插圖

和圖解,說明了海洋和海洋生物的歷史和自然現象。雖然《海洋解剖書》的內容和結構乍看好像一本兒童讀物,但我覺得,這本書其實適合8歲到108歲的讀者。──亞馬遜讀者Jan ◆我是個選擇讓孩子在家自學的媽媽,因為規劃一場海灘旅行而開始與孩子們一起研究海洋,在我們參考過的幾本海洋書裡頭,這本是我的最愛!它的插圖精美,尺寸適中,訊息豐富,並為孩子們帶來許多奇妙而有趣的科學知識。──亞馬遜讀者Lindsay ◆我最喜歡這本書的理由,是孫女翻閱書本時所綻放的笑容!她熱愛海洋所有大大小小的事物,《海洋解剖書》讓她滿心好奇,也充滿微笑和幸福。──亞馬遜讀者 ◆書中簡短而豐富的資訊,不僅讓我

輕鬆吸收知識,還可以在以後對這些主題進行更多研究。──亞馬遜讀者TNT jr

利用線形地震陣列探討台灣花東縱谷之二維速度模型

為了解決海岸山脈板塊 的問題,作者歐仲隆 這樣論述:

台灣位處菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊碰撞的交界帶上,受到板塊間相互擠壓作用之影響下,產生了許多複雜的構造,特別是處於板塊縫合帶之花東縱谷,其地下構造更為複雜,至今仍未非常清楚。本研究利用中央研究院地球科學研究所於2003年8月至2004年2月間,在花蓮光復地區佈置之臨時線形地震陣列,來探討花東縱谷之構造。首先,從紀錄到的波形資料中,尋找一些清楚的折射波相(Refraction phases),對這些波相的波傳走時以波線追跡正演(forward)的方式,建立出花蓮光復一帶可能的二維地下速度模型,並得到以下幾點結論:(1) 從波形的觀測上發現,在海岸山脈跟花東縱谷的交界處,似乎存在一個向東傾斜的界

面,使得兩邊的到時斜率有很明顯的不連續存在。此一向東傾的傾斜面,可能延伸到台灣東部外海。(2) 相較於鄰近區域,在花東縱谷下,有一約7公里深的低速帶存在,且此現象與地表地質狀態有相當的符合。(3) 位於花東縱谷西側區域,是相對於花東縱谷的一個高速區,其分佈情形有可能是中央山脈東翼地質區的玉里帶所在區域。

海岸山脈板塊的網路口碑排行榜

-

#1.花蓮東海岸環境背景

由於地殼玉深處溫度愈高,下沉的板塊沉到相當的深度時,岩石開始熔融形成至熾熱 ... 中央山脈,而在呂宋島弧的碰撞過程中,原本一個一個的海上島嶼被擠成海岸山脈中的 ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#2.強瘋來習-地球科學03-台灣東部山脈 - YouTube

台灣東部 海岸山脈 在台灣地質上是一個非常特殊的地區。台灣島大部分地區位在歐亞大陸 板塊 上,只有 海岸山脈 是屬於菲律賓海 板塊 ,而中央山脈與 海岸山脈 之 ... 於 www.youtube.com -

#3.以台灣島嶼群之地質說故事地點:國立臺灣大學農業陳列館3樓

隔歐亞大陸及島弧的海洋岩石圈曾. 逐漸隱沒到島弧的下面,這個海域. 乃告封閉。於是海岸山脈開始加入. 亞洲大陸邊上的臺灣本島。板塊碰. 撞時所形成的縫合 ... 於 www.swan.org.tw -

#4.台灣火成岩的分布

海岸山脈 與綠島、蘭嶼都屬於呂宋火山島弧系統的一部分,是古南海板塊向東隱沒到菲律賓海板塊之下的結果。 海岸山脈有很大一部分屬於都巒山層(參考右圖),主要是由安山岩 ... 於 web.fg.tp.edu.tw -

#5.地質- 玉山國家公園

約3 百萬年至1 百多萬年前,菲律賓海板塊上的火山島弧(海岸山脈前身)與歐亞大陸聚合、受阻並劇烈擠壓,臺灣島因而自海底隆起,造成脊梁山脈、雪山山脈變質隆起;靠近 ... 於 www.ysnp.gov.tw -

#6.板塊縫合帶 - 政府研究資訊系統GRB

位於台灣東部的台東縱谷,分隔了中央山脈與海岸山脈,一直被視為台灣島上最重要的構造線,標示著菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊的縫合帶。此處的地表變形速率相當快速, ... 於 www.grb.gov.tw -

#7.一起fun科學-- 精采的台灣海岸地形(續) 東部斷層海岸| 少年天地

上回介紹台灣四面海域和四種海岸,並說明北部岩石岬灣海岸地形, ... 花蓮以南到台東之間的海岸山脈,原是位於菲律賓海板塊上的火山島和周圍海底沉積 ... 於 www.merit-times.com -

#8.島嶼‧台灣花東傳奇 - 聯合文學

自然的傑作,台灣原是菲律賓板塊和大陸板塊擠壓隆起的國度,山盟海誓的記號,被完全記錄在花東縱谷和海岸山脈的地質與景觀上。如果你是南太平洋夏季形成的颱風,調動 ... 於 unitas.udngroup.com.tw -

#9.花東縱谷及海岸山脈 - 池上地牛故事館

安朔葉教授在台灣的第一個研究題材就是選擇這個板塊碰撞的特別區域,似乎不是個意外。 To geologists, the Longitudinal Valley and the Coastal Range mean more than ... 於 www.vdyco.com -

#10.【圖書資訊館】臺東大地的脈動:卑南山礫岩造山史

陳文山教授講解海岸山脈與中央山脈的板塊運動歷史。(地點:池上). 誠如陳文山老師在《一起設立地質公園》書中曾提到的,最有機會雀屏中選變成世界級的地質公園,一定 ... 於 enews.nttu.edu.tw -

#11.魅力台灣樂活誌21_踏勘台灣森林海岸山脈大縱走

海岸山脈 ,是菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊推擠抬升,露出海面的海底火山,地形地質乃至動、植物生態都和台灣其它的山脈明顯不同。 影片片長, 00:24:00. 於 kmweb.coa.gov.tw -

#12.34. ( )小偉在台灣東部海岸山脈進行地質調查 - 題庫堂

34. ( )小偉在台灣東部海岸山脈進行地質調查,他想要了解構成海岸山脈的物質為何。請問下列哪一種物質最有可能被他在海岸山脈所發現? (A)花岡岩岩層(B)菲律賓海板塊 ... 於 www.tikutang.com -

#13.地理環境-東部海岸國家風景區觀光資訊網

從海岸山脈看島弧的演變. 四百萬年前,菲律賓海洋板塊與歐亞大陸板塊互撞,形成蓬萊造山運動,使沉沒太平洋底下的台灣 ... 於 www.eastcoast-nsa.gov.tw -

#14.海岸山脈與中央山脈的碰撞

俯衝板塊上的海洋地殼岩石(玄武岩、輝長岩、. 性岩)常被刮起,衝上上騎板塊側的海溝壁上,因. 可由此等蛇綠岩系推测其存在。當下沈的板塊到. 函時,由於此處地溫度高達1000℃, ... 於 twsf.ntsec.gov.tw -

#15.臺灣的板塊構造與造山運動

臺灣在地形上以花東縱谷為界,左右分屬不同的板塊,縱谷以東的海岸山脈屬於菲律賓海板塊,以西的中央山 脈及西部山麓平原屬於歐亞板塊. ○Google Earth立體影像,中央 ... 於 www.ncree.org -

#16.海岸山脈火山島弧與碰撞盆地的地層架構與年代

本文經由海岸山脈地層更精確的年代,深入探討板塊隱沒與碰撞的年. 代,及造山運動歷史。 2、岩石地層. 海岸山脈的大地構造演化史,大致分為兩個時期:板塊隱沒期 ... 於 wpes.gst.org.tw -

#17.寰宇搜祕—世界唯二、亞洲唯一的跨板塊斷層橋樑,就在台灣

花東縱谷是指中央山脈與海岸山脈之間的狹長谷地,因地處歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊碰撞的縫合處,產生許多斷層帶。兩板塊相互推擠產生的造山運動仍繼續進行,使靠近 ... 於 www.mysports.net.tw -

#18.海岸山脈 - 交通部觀光局

位於臺灣的東部,與西方中央山脈隔著由板塊碰撞形成的大斷層而成的花東縱谷。北起自花蓮溪河口,南至卑南大溪河口,稜脈走向呈東北-西南向,長約175公里。海岸山脈是 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#19.板塊交界處許下的浪漫誓言-玉里大橋 - 蕃新聞

在歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊結合的地方,因為二個板塊的相遇,造就了台灣- ... 玉里位在花東縱谷平原上,東側和西側被海岸山脈以及中央山脈包圍, ... 於 n.yam.com -

#20.九年級上學期自然ch6-4台灣板塊| Earth Sciences Quiz - Quizizz

answer choices. 中央山脈在歐亞板塊上. 菲律賓海板塊向西隱沒至馬尼拉海溝之下. 兩板塊的交界線即花東縱谷. 海岸山脈屬於菲律賓海板塊. Tags: Question 3. 於 quizizz.com -

#21.世界級罕見地質花東10地驚奇遊 - 中時新聞網

東部海岸山脈最南端的西側,有一片「利吉惡地」,是台灣島形成的重要證據。 ... 地調所副所長謝凱旋說,花東縱谷,是菲律賓海板塊(海岸山脈)與歐亞 ... 於 www.chinatimes.com -

#22.今晨規模6.6地震演繹造山運動專家:400萬年來形成海岸山脈

郭鎧紋說,和中央山脈有台東縱谷相隔的海岸山脈地質結構很不同,菲律賓海板塊從東南往西北逆衝到歐亞大陸之上,是這次地震的原因,另外,也可觀察震源 ... 於 news.ltn.com.tw -

#23.護國神山長高了板塊東西擠壓「擠」高中央山脈 - 鏡新聞

地震中心前主任郭鎧紋:「中段跟南段因為受到海岸山脈的擠壓,也就是菲律賓海板塊每年8公分向西北方向移動。」中央氣象局地震測報中心課長 ... 於 www.mnews.tw -

#24.精彩的臺灣海岸地形(續)-東部斷層海岸

上回介紹臺灣四面海域和四種海岸,並說明北部岩石岬灣海岸地形,這一回來看 ... 花蓮以南到台東之間的海岸山脈,原是位於菲律賓海板塊上的火山島,和 ... 於 blog.isky.tw -

#25.《地震:火環帶上的臺灣》:大屯火山群、火山島鏈與南北隱沒帶

海岸山脈 從原本出露於海上的火山島變成了台灣本島的一塊之後, ... 剛剛提及台灣東北的琉球島弧為菲律賓海板塊隱沒至歐亞板塊的產物,依據兩板塊的 ... 於 www.thenewslens.com -

#26.「2023漁光島藝術節」3/24登場!14件藝術作品搶先看 - La Vie

在百萬年前,台灣這座島嶼,被板塊擠壓浮出水面,又被宇宙冰封沉寂;歷經折磨後,島得到了獨特的環境,在山脈的縫隙之間,島上的花草樹木逃過了冰河的 ... 於 www.wowlavie.com -

#27.台灣地區板塊運動與地震活動

台灣位於環太平洋地震帶,是典型的板塊碰撞下產生之大陸邊緣島嶼(圖一)。 ... 約六百萬年前,原來屬於呂宋系統的海岸山脈,隨著菲律賓海板塊向北移動(將隱沒到琉球 ... 於 gis.geo.ncu.edu.tw -

#28.9789866731693-2.html - Readmoo

北部火成岩區、中央山脈東翼、中央山脈西翼、海岸山脈、花東縱谷、西部山麓帶與 ... 台灣北部的火山活動與菲律賓海板塊隱沒至歐亞板塊之下,生成琉球島弧的岩漿活動 ... 於 reader.readmoo.com -

#29.《到洄瀾結識菲律賓海板塊與石門洞》 - 林淑英部落格

海岸山脈 原來是呂宋島弧及弧前的沉積物,屬於太平洋板塊最前端的菲律賓海板塊。 石門位於豐濱以南、大港口以北,屬於花蓮縣豐濱鄉,以一個外觀似門的海蝕 ... 於 blog.udn.com -

#30.板塊間看台灣地震

呂宋. 地區的弧前盆地可以向北追蹤到台. 灣的東南外海,再向北,就因碰撞. 作用而沒入海岸山脈中。 在台灣東北方,菲律賓海板塊. 向西北隱沒到歐亞板塊之下,隱沒. 帶上方 ... 於 ejournal.stpi.narl.org.tw -

#31.綠島地質之旅-誕生- 臺灣網路科教館

隨著中新世晚期到上新世的蓬萊造山運動、台灣島的誕生,海岸山脈斜斜地撞上了歐亞大陸板塊,使得淹沒在海水面下的火山島,因板塊的碰撞擠壓和地殼的抬升,已漸漸浮出水面。 於 www.ntsec.edu.tw -

#32.台灣海岸山脈沈積盆地之演化及其在地體構造上之意義

此時海岸山脈盆地尚遠離大陸邊緣,直到上新世早期盆地隨著菲律賓海板塊向西北方移動 ... 的都鑾山層原為一火山島列之地形,而此一火山島列將此海岸山脈盆地分隔為弧前與弧. 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#33.網頁

甲、板塊擠壓造成火山活動,有些火山噴出碎屑堆成山丘,偶而出現爆裂口及溫泉。 乙、 大屯山區、海岸山脈、蘭嶼、澎湖皆屬於火山地形。 於 www.phyworld.idv.tw -

#34.花蓮萬榮地震連4起氣象局:未來2天防餘震| 生活 - 中央社

氣象局地震測報中心主任陳國昌告訴中央社記者,這幾次地震震央是在台灣比較接近內部、山脈板塊受到擠壓後釋放的能量,沒有特別需要擔心的地方,震央位置約 ... 於 www.cna.com.tw -

#35.百萬年後的台灣 - 為寶島寫履歷表的地質學家

河流沖刷下來的大量泥沙,堆滿台灣西部海岸,於是平原面積加大,愈來越胖了,最後 ... 中央山脈會因板塊擠壓而愈長愈高,增大面積,恆春半島當然也就跟著愈長愈胖,並 ... 於 www.ylib.com -

#36.海岸山脈縱走

絕望者之歌. 海岸山脈,是菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊推擠抬升,露出海面的海底火山,地形地質乃至動、植物生態都和台灣其它的山脈明顯不同。 海岸山脈是位於/台灣最 ... 於 114464596.jacomarije.nl -

#37.台灣地質 - Wikiwand

海岸山脈 地質區 · 台灣東部的海岸山脈屬於菲律賓海板塊的呂宋火山島弧的延伸。北至花蓮縣花蓮市,南至台東縣台東市,是最晚成為台灣一部分的區域。 · 卑南山礫岩可在卑南山 ... 於 www.wikiwand.com -

#38.花蓮海悅酒店超值優惠方案 - GOMAJI

從立霧溪口大量沖積物造成的廣闊沖積扇是新月突出的起頭, 往南的海岸本應順著中央山脈邊緣直線南下,但是由於中央山脈所在的菲律賓海板塊向北移動,帶動著美崙台地及奇萊 ... 於 www.gomaji.com -

#39.東部海岸富岡地質公園

海岸山脈 東臨太平洋,西側以花東縱谷與脊樑山脈為界,自北而南由花蓮市到台東市全長約160公里,其主體是深海海底形成的火山島弧,約600萬年以來,菲律賓海板塊以每年 ... 於 www.lijigeopark.com.tw -

#40.躍動的島嶼 地理台灣 - 台灣光華雜誌

屬於菲律賓海板塊的海岸山脈嵌入歐亞板塊,台東縱谷就是那一條縫合線。在台東,你可以告訴人家「我腳踩地球兩片板塊」絕不誇張。不過,要小心,你踏的板塊交界,本身 ... 於 www.taiwan-panorama.com -

#41.護國神山長高了板塊東西擠壓「擠」高中央山脈 - Yahoo奇摩新聞

郭鎧紋:「除了海岸山脈以外的歐亞大陸板塊的部分,其實跟大陸都屬於歐亞大陸板塊上,這整個都是在往東南移動。」 每次的地震都替地形帶來改變,像是921 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#42.海岸山脈- 翰林雲端學院

成因:板塊擠壓。 臺灣山地特徵:山脈南北縱走,河川東西分流,面積最廣。 臺灣五大山脈之一:中央山脈、雪山山脈、玉山山脈、阿里山山脈、海岸山脈。 於 www.ehanlin.com.tw -

#43.菲律賓海板塊的屬性為海洋板塊,其........ - 阿摩線上測驗

臺灣東部的海岸山脈是由菲律賓海板塊與歐亞板塊聚合所形成的,使得原本是菲律賓海板塊的岩石被擠壓而上升到陸地。 下列岩石何者原屬於菲律賓海板塊? (A)花岡岩 於 yamol.tw -

#44.海岸山脈- 教育百科| 教育雲線上字典

北段以八里灣山高度最大,但不到900公尺;南段山嶺多高於1,000公尺,以新港山的1,680為最高峰。 形成背景. 距今兩千萬到四百萬年前,從南中國海板塊隱沒到菲律賓海板塊下 ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#45.東台灣花東海岸山脈一台灣網站群資訊平台 - Google Sites

東台灣花東海岸山脈是位於台灣最東端的山脈,整座山脈是由海底火山經過板塊擠壓推升而形成。 · 北從花蓮溪入海口,向南延伸至台東縣的卑南大溪河口。 於 sites.google.com -

#46.橫跨兩大板塊玉富自行車道地質之旅將登場 - Rti 中央廣播電臺

... 希望讓世界看到全球唯一橫跨兩大板塊、並且由已經有87年歷史的鐵路舊橋梁改建而成的自行車道。坐落在台灣中央山脈與海岸山脈之間的花東縱谷, ... 於 www.rti.org.tw -

#47.[科普介紹]海岸山脈是外來的 - 技安的隨記空間

海岸山脈 是外來的過去大家唸地球科學課程,關於台灣島形成的原因大家不知道還記不記得? 影響台灣形成的主要因為是板塊碰撞的造山運動而隆起: 於 yunchihchiang.wordpress.com -

#48.認識臺東 - 台東縣政府

臺東縣大致可分為中央山脈、花東縱谷平原、卑南溪三角洲、海岸山脈及泰源盆地等地理 ... 本縣位於東部斷層地震帶上,為歐亞板塊及菲律賓板塊交接處,故地震頻繁,但因 ... 於 www.taitung.gov.tw -

#49.台灣東部島弧火山岩 - 自然與人文數位博物館

在板塊構造的架構中,海岸山脈代表菲律賓海板塊前緣面向西的新第三紀島弧,常被認為是呂宋火山島弧和呂宋海槽北延的部分。海岸山脈與綠島、蘭嶼常被視為呂宋弧之一部分,此 ... 於 digimuse.nmns.edu.tw -

#50.海岸山脈-花東縱谷深度旅遊1-1前言

位於 花東縱谷中的縱谷斷層是歐亞大陸與菲律賓海板塊的交界處,海岸山脈原屬於菲律賓海板塊上的火山島,如同現在的綠島與蘭嶼;中央山脈位在歐亞大陸板塊最東緣,是兩 ... 於 ashan.gl.ntu.edu.tw -

#51.陸移海轉:東海岸的滄海桑田 - 中央研究院

當你走在東海岸,看到的山海景貌,其實千萬年來曾發生過翻天覆地的變化。 ... 位於地殼構造上兩個大板塊的交接帶,百萬年來板塊的衝撞和隆起,形成了現在的海岸山脈。 於 twstudy.iis.sinica.edu.tw -

#52.海岸山脈 - 良友旅行社

台灣脊梁山脈文化之旅. ... 海岸山脈位於臺灣的東部,與西方中央山脈隔著由板塊碰撞形成的大斷層而成的花東縱谷。北起自花蓮溪河口,南至卑南大溪河口,稜脈走向呈 ... 於 www.ftstour.com.tw -

#53.第五章地震帶與火山帶

位置:地震震央分布的特定區域,大部分在板塊交界帶。 2.全球三條主要的地震帶. 地震帶 ... 海岸山脈. 綠島、蘭嶼. 安山岩. 無火山活動. 北部火山區. 大屯、基隆火山群. 於 wp.cjhs.kh.edu.tw -

#54.海岸山脈 - NiNa.Az

數百萬年後海岸山脈北段會脫離台灣本島至琉球海溝一帶隱沒入歐亞大陸板塊底下而消失。 地質. 海岸山脈是菲律賓群島漂移而來的陸地,因此地質為安山岩的火山 ... 於 www.wiki2.zh-cn.nina.az -

#55.岩石入門 - 花蓮石頭藝術網

而中央山脈與海岸山脈之間,在河流長期堆積、切割作用之下,形成了今天的「花東縱谷」,因此花東緃谷便成了「菲律賓海海板塊」和「歐亞大陸板塊」接合的界線。 於 www.stoneart.url.tw -

#56.國民小學社會科考試卷年班座號: 姓名:

( )受到板塊推擠的影響,海岸山脈每年. 會向哪個方向移動? ○1東○2南○3西. ○4北。 5 . ( )臺灣如果能善用海洋地理位置的 ... 於 liutungchang.weebly.com -

#57.5.2 海岸山脈二三事

兩千萬年前,南海一帶的海洋地殼向東隱沒到菲律賓海板塊之下,並且熔化成岩漿。岩漿沿著菲律賓海板塊西緣的裂隙上升,形成了一系列海底火山,這一系列的 ... 於 taiwan-rock.blogspot.com -

#58.在都蘭聖山。吹著太平洋的風@ 小黃瓜的部落:: 隨意窩Xuite日誌

歐亞大陸和菲律賓板塊,在台灣的太平洋濱碰撞出一道海岸山脈。 圍繞著海岸山脈這塊土地的子民,原住民、平埔、閩客,. 不同的族裔和文化也彼此激盪交融,. 於 m.xuite.net -

#59.花東海岸地區的重要地景

由於位於菲律賓板塊上的呂宋島弧在一千萬年前開始不斷地向歐亞大陸的方向聚攏,不僅使得呂宋島弧的一部份成為海岸山脈,同時造山作用也形成了中央 ... 於 140.112.64.54 -

#60.第壹單元臺灣自然地理……1-1

屬於歐亞板塊,以東的海岸山脈屬於菲律賓海板塊。【 郵】. 特徵:. 輪廓南北狹長,東西短。 山脈走向呈現南北走向。 河川流向東西向,且坡陡流急。 於 www.sir.com.tw -

#61.共20 分( )1.平原是由河川沖積而成,主要分布在臺灣東部沿海

在臺灣,因板塊運動,海岸山脈每年都會. 向東移動,往中央山脈靠攏。 (○)10 臺灣四周臨海,有著綿延的海岸線,使得. 臺灣容易取得多樣的海洋資源。 於 exam.naer.edu.tw -

#62.台灣的地質特色 - ----撼天動地地震科學探索----

... 歐亞板塊與菲律賓海板塊互相擠壓下,將堆積在海洋地殼上的沉積物、火山物質等擠高,造成台灣島逐漸上升、增大,形成西部濱海平原、中央山脈、台東縱谷及海岸山脈。 於 www3.nstm.gov.tw -

#63.佐拉on Twitter: "花東縱谷是菲律賓板塊和歐亞板塊擠壓形成的 ...

花東縱谷是菲律賓板塊和歐亞板塊擠壓形成的。東側是無雲的中央山脈,山體基本由巨大的岩石構成;西側是被雲霧覆蓋山頂的海岸山脈,山體基本上由砂石和 ... 於 twitter.com -

#64.海岸山脈-在PTT/MOBILE01上汽車保養配件評價分析-2022-06 ...

海岸山脈 是菲律賓群島漂移而來的陸地,因此地質為安山岩的火山集塊岩,與綠島、蘭嶼相同,因為與花東縱谷的板塊不同,兩相撞擊下,使花東地區成為台灣地震發生最頻繁的 ... 於 vehicle.gotokeyword.com -

#65.台灣島地質結構東西南北大不同

因為台灣島來自海洋,板塊互相推擠運動造成了地殼的隆起而成為陸地,數千百萬年來逐漸演變,於是有了台灣島的誕生。 ... 東部海岸山脈是菲律賓板塊離家出走的火山島. 於 lphsu.aries.dyu.edu.tw -

#66.七星潭。北回歸線遊憩區。八仙洞。玉里自行車道。板塊交界處 ...

又稱月牙灣,是花蓮縣唯一的縣級風景區,連接太魯閣國家公園、東海岸和花東縱谷國家風景區。雖被稱為「潭」,卻是一個由大大小小的礫石所鋪陳的弧形海灣。 於 angela860531.pixnet.net -

#67.臺東縣成功鎮公所-認識成功-自然環境

由於受板塊作用影響,使得成功鎮地形較複雜、崎嶇。南北狹長,東瀕太平洋,西側為草木鬱蒼峻岳連立的海岸山脈,地勢向東傾斜,大部分屬於山地或丘陵地。 於 www.changkang.gov.tw -

#68.池上地區3D地形模擬

而海岸山脈原是呂宋島弧及弧前沉積物,屬於菲律賓海板塊。因為菲律賓海板塊以每百萬年70公里的速度向歐亞大陸板塊慢慢靠攏,造成現在台東縱谷寬僅2 ... 於 itech.ntcu.edu.tw -

#69.花蓮縣瑞穗鄉富興社區+++ - 台灣社區通

海岸山脈 生態與人文之旅(第三梯次)(延期至10/22)---. 海岸山脈在台灣五大山脈中,成因自成一格,是由菲律賓海板塊擠壓歐亞大陸板塊所造成,因此許多板塊活動的證據就 ... 於 sixstar.moc.gov.tw -

#70.臺東縣蘭嶼鄉公所-生態之旅-天然景觀

蘭嶼是個火山島,與海岸山脈及綠島一樣,都是菲律賓海板塊送來的「禮物」。約2千多萬年前,因板塊隱沒作用,在菲律賓海板塊的西側形成了一長列的火山--呂宋島弧。 於 www.lanyu.gov.tw -

#71.花東縱谷,是由菲律賓海板塊與歐亞板塊擠壓形成 - 台灣酷

愛台玩.酷 · 愛台玩酷 · 花東縱谷,是由菲律賓海板塊與歐亞板塊擠壓形成,位於中央山脈和海岸山脈之間。 · 看看別人的回答 · 台灣酷TaiwanCool 關於台灣大小事 · 快速連結. 於 taiwancool.com.tw -

#72.即時 - 華視新聞網

中央社記者張雄風台北21日電)花蓮萬榮今天上午接連發生4起地震,氣象局地震測報中心表示,主因山脈板塊受到擠壓造成,屬於剛性地質的地震,通常能量會一次釋放,未來2 ... 於 news.cts.com.tw -

#73.海岸山脈生態與人文之旅(第二梯次) - 環境資訊中心

海岸山脈 在台灣五大山脈中,成因自成一格,是由菲律賓海板塊擠壓歐亞大陸板塊所造成,因此許多板塊活動的證據就顯露在海岸山脈獨特的地質奇景中; ... 於 e-info.org.tw -

#74.自然公園 - 公共電視

另一邊是海岸山脈,屬於菲律賓海板塊。 接下來, 我們在台東的利吉村稍作停留。 台東利吉村 利吉村在地質學家眼中 ... 於 web.pts.org.tw -

#75.海岸山脈

以板塊構造學說的架構而言,海岸山脈是菲律賓海板塊前緣呂宋島弧的一部分,由火成岩和沉積岩組成。從沉積岩層的組成物質判斷,海岸山脈物質來源是西側中央山脈變質岩區 ... 於 nrch.culture.tw -

#76.第一章緒論

中新世晚期,菲律賓海板塊開始與歐亞大陸邊緣產生碰撞, 菲. 律賓海板塊部份超覆至歐亞大陸邊緣上, ... 主;豐濱瑞穗段斷層為東北走向並斜切過海岸山脈,活動行為以向. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#77.護國神山長高了板塊東西擠壓「擠」高中央山脈| 鏡新聞

地震中心前主任郭鎧紋:「中段跟南段因為受到海岸山脈的擠壓,也就是菲律賓海板塊每年8公分向西北方向移動。」中央氣象局地震測報中心課長 ... 於 today.line.me -

#78.2021東海岸大地藝節—海歌山

從三百萬年前菲律賓海洋板塊北端的火山島鏈(現在的海岸山脈)與歐亞大陸板塊的東南邊緣(台灣島)正式碰撞合併開始,不曾間斷。從自然中感受著生活在東海岸,人們來回俯身 ... 於 www.facebook.com -

#79.花東縱谷- 夾於中央山脈和海岸山脈之間 - 中文百科知識

是台灣東部縱谷地形景觀,夾於中央山脈和海岸山脈之間,由菲律賓板塊與歐亞大陸板塊所擠壓形成。因橫跨花蓮、台東兩縣而得名。也因位置為台灣本島東部而亦稱東台縱谷。 於 www.jendow.com.tw -

#80.1-2台灣島的形成

這些都是受到板塊運動的影響。 四、台灣有雪山山脈、阿里山山脈、玉山山脈、中央山脈和海岸山脈。這些山脈的走向都是東北. 西南 ... 於 tw.classf0001.uschoolnet.com -

#82.海岸山脈- 维基百科,自由的百科全书

海岸山脈 是菲律賓群島漂移而來的陸地,因此地質為安山岩的火山集塊岩,與綠島、蘭嶼相同,因為與花東縱谷的板塊不同,兩相撞擊下,使花東地區成為台灣地震發生最頻繁的地區 ... 於 zh.wikipedia.org -

#83.O'rip Vol.36 海岸山脈 - 上下游

海岸山脈 ,北起花蓮市南方花蓮溪口的嶺頂,南至台東市北方的卑南山。整個山脈長度約一百 ... 它是台灣唯一屬於「菲律賓板塊」的區塊,高度不太高,卻因此難親近的山。 於 www.newsmarket.com.tw -

#84.《億萬年尺度的臺灣》獨特星球上一個非比尋常的島嶼

板塊 碰撞形成造山運動,使得臺灣島呈現出殊異於其他火山島嶼的景觀與生態。尤其,高聳的山脈、源自於山脈的辮狀河、隆起的海階與河階、快速沉降的海岸平原 ... 於 www.upmedia.mg -

#85.臺灣地質

由於菲律賓海板塊向西移動,遇歐亞板塊的的阻擋而下沉形成隱沒帶。目前一般認為在臺灣東部,此二板塊的相互運動已由隱沒轉為碰撞並造成中央山脈和海岸山脈隆起。 一 ... 於 twgeog.ntnugeog.org -

#86.【書訊】億萬年尺度的臺灣:從地質公園追出島嶼身世 - 健行筆記

高聳的山脈、源自於山脈的辮狀河、隆起的海階、快速沉降的海岸平原,以及少見的板塊碰撞帶、火山作用、沉積循環等,竟然全匯聚在臺灣,這塊土地所暗藏 ... 於 hiking.biji.co -

#87.台灣位於歐亞板塊與菲律賓海板塊接觸帶上 - 愛舉手

台灣位於歐亞板塊與菲律賓海板塊接觸帶上,高聳的褶曲山脈是台灣地形的主體。請問下列台灣哪座山脈屬於菲律賓海板塊的一部分? (A)雪山山脈 (B)海岸山脈 (C)中央山脈 於 www.i-qahand.com -

#88.臺灣地理| 誠品線上

山脈受秀姑巒溪的切割形成南北兩段,北段較低矮,南段較高,最高峰新港山高度1,682公尺。 據學者研究,海岸山脈原本不屬於臺灣,而是古南海板塊向東南隱沒於菲律賓海板塊之 ... 於 www.eslite.com -

#89.Page 40 - 海洋環境基礎特性科普手冊

海岸山脈 的岩石海岸:原是位於菲律賓海板塊上的火山島弧,和島弧周圍的海洋沈積物,因板塊碰撞、擠壓而形成地質組成迥異於臺灣其他地大里漁港區的山脈。由於持續的板塊 ... 於 www.namr.gov.tw -

#90.沉東京浮台灣 - 國立教育廣播電台Channel+

600萬年前的蓬萊造山運動成為火山島鏈, 200萬年前台灣有了粗胚,但中央山脈和海岸山脈還是分開的,直到130萬年前台灣進入冰河時期,50萬年前歐亞板塊 ... 於 channelplus.ner.gov.tw -

#91.海岸山脈隆起,蘭嶼與綠島也逐漸接近 - 地方特色地質網

約200萬至50萬年前,海岸山脈隆起,蘭嶼與綠島也逐漸接近,與中央山脈之間的海洋,在碰撞中併合成花東縱谷,菲律賓海板塊以每年約8公分的速度朝西北推進,中央山脈也 ... 於 twgeoref.moeacgs.gov.tw -

#92.玉里】可以同一時間跨越『歐亞板塊』與『菲律賓板塊』交界處

花蓮玉里這裡有個很特別的地方就是~歐亞板塊與菲律賓板塊交界處 ... 往海岸山脈那邊走去就是菲律賓海板塊. 有種向前走、向後走,可以到達不同地區的 ... 於 sasa133.pixnet.net -

#93.花東強震》曾泰琳/海岸山脈向北滑移中央山脈有孕震帶 - 雲論

台灣位於地震頻繁的板塊交界上,平均每年有兩、三個規模6以上的地震,但為什麼這次的關山和池上地震這麼令人關注呢?它有什麼特別之處嗎? 民眾的第一印象 ... 於 forum.ettoday.net -

#94.【花蓮】玉里"板塊交界"地標 - 轉角心視野

藍色直線為截彎取直後的東線鐵路紅色虛線為經安通車站的舊鐵道,圖上方接近東西向的舊鐵道為跨越秀姑巒溪的大橋 · 玉富自行車道,前方山脈為海岸山脈 · 由南 ... 於 shuchuananan123.blogspot.com -

#95.東海岸南段-台灣地景百選 - 旅遊王

台灣島是地球上難得一見的造山帶,板塊的碰撞至今從未停歇,台灣的山脈不斷長高。東海岸可看到許多板塊碰撞、擠壓的證據,是見證造山運動的最佳去處之一。 於 www.travelking.com.tw -

#96.台灣東部海岸山脈的地層與構造意義

海岸山脈 是在約2000-400 萬年前南中國海板塊隱沒到菲律. 賓海板塊的下面,南中國海板塊在地底融化成為岩漿,岩漿. 上升到菲律賓海板塊的上面形成一系列的火山島,就是 ... 於 faculty.ndhu.edu.tw