海洛因歷史的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦ThomasHager寫的 食藥史:從快樂草到數位藥丸,塑造人類歷史與當代醫療的藥物事典 和菲利普.布古瓦的 尋找尊嚴:關於販毒、種族、貧窮與暴力的民族誌都 可以從中找到所需的評價。

另外網站海洛因(Heroin or Diacetylmorphine) - 科學Online也說明:海洛因 (學名:二乙醯嗎啡,diacetylmorphine)是一種以嗎啡為原料再經過 ... 歷史在西元前3400年,罌粟花是種植在美索不達米亞平原的下游,而十九世紀 ...

這兩本書分別來自聯經出版公司 和左岸文化所出版 。

臺北醫學大學 醫學資訊研究所 邱泓文所指導 周孫元的 建構鴉片類藥物濫用替代療法之個案管理模式 (2012),提出海洛因歷史關鍵因素是什麼,來自於醫學資訊、個案管理、藥癮治療。

最後網站海洛因的兴衰史|乾隆|毒品 - 网易則補充:海洛因 ,系列吗啡类毒品总称,是以吗啡生物碱作为合成起点得到的半合成毒品。俗称几号、白粉、白面,是阿片毒品系列中的精制品。一般包括海洛因碱(二乙酰 ...

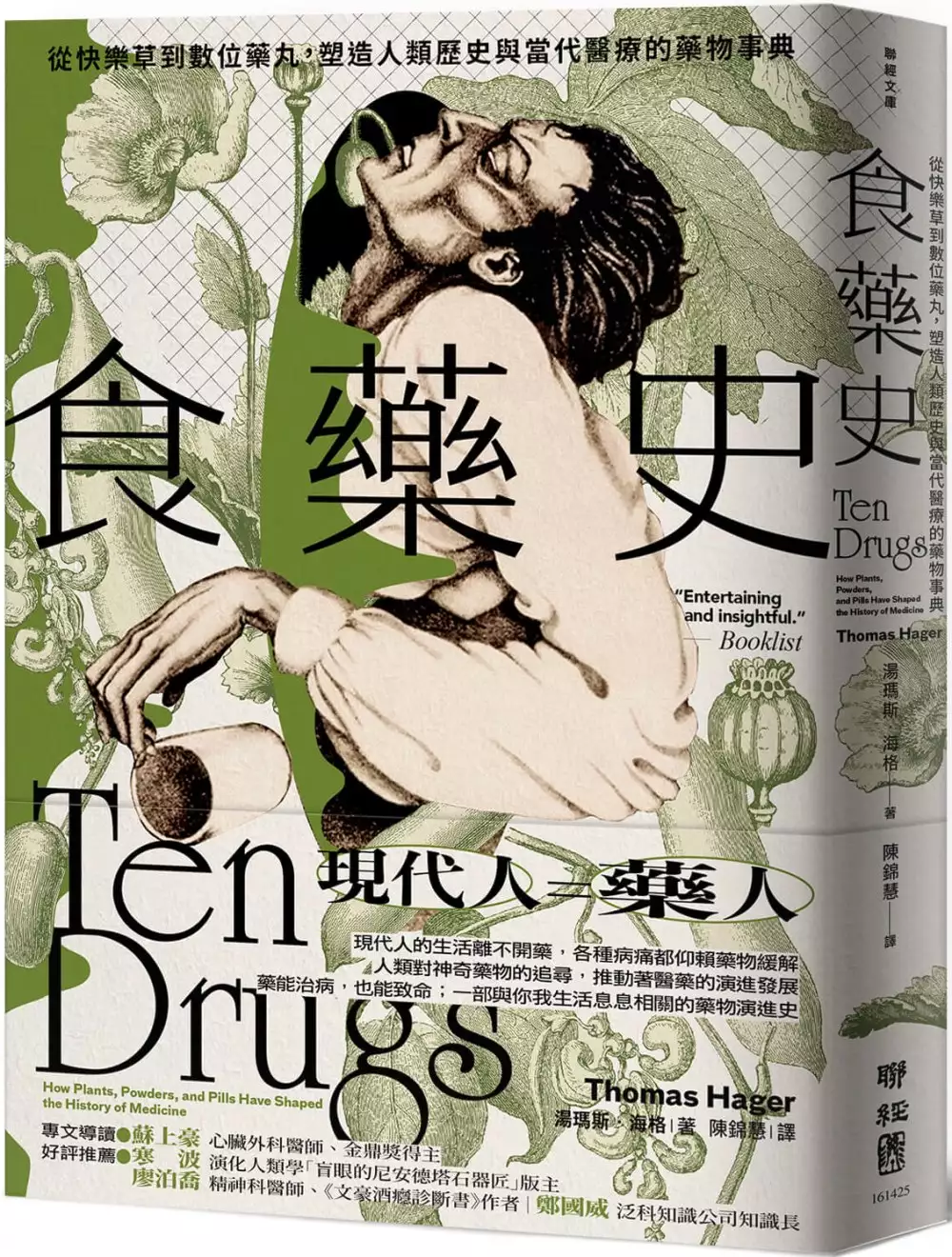

食藥史:從快樂草到數位藥丸,塑造人類歷史與當代醫療的藥物事典

為了解決海洛因歷史 的問題,作者ThomasHager 這樣論述:

現代人=藥人 現代人的生活離不開藥,各種病痛都仰賴藥物緩解 人類對神奇藥物的追尋,推動著醫藥的演進發展 藥能治病,也能致命;無數生命的犧牲,逐步建構出現代醫療的樣貌 一部與你我生活息息相關的藥物演進史 「藥」,是「令人快樂的草」,還是「危害人體的毒?」 從罌粟的發現到數位藥物的發明,人類始終追尋著靈丹妙藥。 揭開藥物的神奇與黑暗,探索改變歷史、影響世界的十種藥物! 每一種劃時代的藥物出現,背後都有一群專注的研究人員、古怪的專家,付出他們的專業、天分與洞察力,加上努力不懈的辛勤工作。不只如此,新的藥物得以問世,同時也需要一點誤打誤撞的運氣,更與社會文化、公共輿論、醫療健保系統、大

眾的健康意識有著密切的關聯。作者透過平易近人的文字,以醫藥的發展歷史,加上當時社會、人文、風氣等豐富的細節,講述十餘種影響人類的重要藥物背後非凡的故事,以及它們對於人類歷史的影響。 《食藥史》從人類使用上萬年之久的植物「快樂草」──罌粟開始說起,用引人入勝的敘述手法,介紹這些改變我們生命的藥物。海格介紹的主題包括率先將天花接種法引進英國的女性、惡名昭彰的迷藥、挽救無數生命的第一款抗生素、抗精神病藥物、避孕藥、威而鋼、史他汀類藥物,以及「單株抗體」這一最新領域,內容兼具深度與廣度,讀來發人深省,趣味無窮。 ◆五萬顆藥 全世界最愛吃藥的國家——美國,每個人一生大約吞服五萬顆藥。

或許我們應該將自己的物種名稱更改為「藥人」,也就是製造並服用藥物的人種。 ◆快樂草:從罌粟、鴉片到嗎啡 罌粟是古人最強效、最具安撫效果的藥物,到如今卻最有爭議性。 它是人類尋找到的藥物之中,最重要的一種。 ◆瑪麗小姐的怪物:天花、牛痘、疫苗接種 天花至今仍然是史上傳染力最強、致死率最高的疾病。 它之所以在地球上絕跡,是因為接種疫苗的人數夠多。 ◆米奇.芬恩:是安眠藥也是迷姦藥的水合氯醛 水合氯醛不但是第一種安眠藥,同時也是第一個廣泛使用的純合成藥品。 它跟嗎啡一樣,既用於醫療,也用於玩樂。 ◆來點海洛因止咳糖漿:治療嗎啡成癮的萬能藥

水? 添加海洛因的止咳糖衣錠銷售數量以百萬計,聲稱可以治百病, 從糖尿病和高血壓,到打嗝和女子性愛成癮。 ◆神奇子彈:磺胺藥劑與抗生素革命 神奇子彈呼嘯前進的過程中會避開無辜的人,只鎖定單一目標,也就是凶手。 我們能否製造出如神奇子彈般的藥物? ◆地球上最神祕的領域:從減少手術休克到治療精神疾病的氯普麻 人類兩耳之間那十五公分,是地球上最神祕的領域。 有很多精神病患被判定為無法治療,也沒有人知道這些疾病的起因。 ◆黃金時代:1930年代中期到1960年代中期 很多大型製藥公司在這段時間蓬勃發展,製造出接連不斷的神奇藥物。 下一個藥物開

發的大時代,重視的會是生命的品質,而非數量。 ◆性、藥物與更多藥物:避孕藥與威而鋼 女性一旦擁有控制懷孕的能力,就能為自己安排不一樣的人生。 由於某種知名副作用,男人也等來了他們的時機。 ◆魅惑之環:藥物成癮與濫用問題有無解方? 製藥公司持續不懈地尋找不致癮又能止痛的神奇藥物,卻屢戰屢敗。 市面上的類鴉片製劑和相關藥物的數量逐年成長,這是規模巨大的產業。 ◆史他汀,我的親身體驗:隱惡揚善的藥物行銷手法 史他汀能大幅降低血液中的膽固醇,目前全世界有幾千萬人在吃這類藥物。 但它的效益和副作用究竟有多少? ◆打造完美血液:免疫系統與單株抗體

抗體就像血液裡的導彈,能夠辨識並鎖定細菌和病毒,並協助清除。 單株抗體是我們所擁有最接近神奇子彈的物質。 ◆藥物的未來 數位感應藥錠、數位化新藥研發、舊藥新用、個人化醫療……, 藥物研發的未來,重大進展指日可待。 名人推薦 蘇上豪(心臟外科醫師、金鼎獎得主) 寒波(演化人類學「盲眼的尼安德塔石器匠」版主) 廖泊喬(精神科醫師、《文豪酒癮診斷書》作者) 鄭國威(泛科知識公司知識長 ) 媒體讚譽 趣味盎然,充滿深刻洞見。——《書單雜誌》(Booklist) 筆力深厚,考據詳盡,內容生動有趣。對於藥物如何塑造當代醫療,本書提出精彩見

解。書本接近尾聲時,作者說:「我查到的某些資料令我驚奇不已。」我也有同感。——潘妮.拉古德(Penny Le Couteur),《拿破崙的鈕釦》(Napoleon’s Buttons)作者 探討了人類與藥物之間教人憂心的關係。……歷史不斷重演,一開始我們開發了全新藥物,覺得自己神通廣大,最後醒悟到,我們根本沒有能力掌控藥物。——山姆.肯恩(Sam Kean),《紐約時報》書評 在這本增廣見聞、意味深長的書中,探討藥物開發與醫療行為之間密不可分的關係。……作者思慮周延又動人心弦的研究成果告訴讀者,尋找沒有風險又藥效強大的「神奇藥物」是不可能的任務,所有的藥物都有好處,也都有壞處。

——《出版者週刊》(Publishers Weekly) 這是知名藥物的歷史與演進。……敘事技巧精湛,全書讀來趣味盎然。……內容專業、讀來心情愉快的書籍,暢談現代醫藥。——《科克斯評論》(Kirkus Reviews)

海洛因歷史進入發燒排行的影片

九龍寨城(或稱九龍砦城,俗稱九龍城寨或者九龍城砦;英語:Kowloon Walled City,1847年-1993年),是英屬香港位於現今九龍城內的一座由居民獨立自治的圍城。

1987年中國政府與英國政府達成清拆寨城的協議,1987年和1989年首季分兩期進行調遷,1993年被清拆,1995年8月於寨城遺址建成九龍寨城公園。

無政府狀態

由於香港警察以至香港政府都無權進入,九龍寨城頓成罪惡溫床的貧民區,更有以「三不管地帶」——香港政府不敢管、英國政府不想管、中國政府不能管[7]來形容當地複雜的管轄問題。

1949年中華人民共和國成立後,大批難民從華南地區湧入香港,並聚居於九龍城寨,香港政府最終完全撒手不理,城寨沉淪為三合會活躍地帶(當時香港警隊未設有組織罪案及三合會調查科,俗稱O記),成為黃、賭、毒的溫床,最聞名的色情場所、賭檔、鴉片煙館、海洛因館、狗肉食堂等四處林立。1959年,城寨發生了一宗命案,中英兩國政府互相推卸處理刑事案件的責任。此外,由於香港政府當時並不承認中國醫生的資格,城寨成為了無牌牙醫及中醫診所和冒牌貨販賣點的集中地。

1973至1974年,香港政府派出逾3,000名警察強行進入城寨,剷除城寨內的黑社會勢力。城寨後來「絕地逢生」,鋼筋水泥房屋如雨後春筍般建成,非法擴建、僭建嚴重,街道狹窄如走廊。居民用水來自8條公家的水管或水井。1980年代初期,城寨的建築由於完全未經都市計畫,導致環境衞生惡劣,而罪案率遠比香港平均數字高得多。

由於九龍城寨是中國的領土,從原則上說是中國在香港境內的內飛地,因此該地設立了一個沒有實際權力的九龍城人民代表大會,意圖跟中國政府靠攏。雖然名義上有中共背景,不過實際上是自治組織,不受中共控制和支配,只是用以強調九龍寨城不是英國殖民地範圍。

建構鴉片類藥物濫用替代療法之個案管理模式

為了解決海洛因歷史 的問題,作者周孫元 這樣論述:

為了減少海洛因等靜脈注射鴉片類藥物成癮造成對於個人與社會的危害,以及遏止人類免疫缺陷病毒嚴重氾濫,政府引進美沙冬替代療法。然而此治療藥物亦具有成癮性,過量仍可能導致生命危險,必頇嚴密控管使用。再者治療計畫首次引進,一切都需從無到有地建立,卻不能有所差池,避免社會輿論壓力。本研究提出一個專為鴉片類藥物濫用替代療法所設計的資訊管理模式。針對管制藥品使用的嚴密性,接受治療者的人格特質以及公共衛生所需要全國性的治療涵蓋率。分析此管理模式所需要的:跨醫療專業合作的治療平台、資訊提供效率、正確辨識個人身份、個案管理與成效評估,及整合全國執行替代療法醫療機構,設計架構。並在此架構下所建立的資訊管理系統,進

行藥癮者個案管理服務。探討個案求醫、接受治療、服用藥物行為與個案治療成效的關係。經過開發與建構,運用本系統可以達到原本設定的研究目的,提供鴉片類藥物成癮個案正確的醫療照護,滿足個案所需的醫療服務。並且推展到全國所有替代療法執行醫院使用,間接達成遏止及逆轉人類免疫缺陷病毒流行趨勢。檢討起來,此系統雖然仍有無法異地給藥、難以與各醫院本身醫療資訊系統整合等缺點。未來也需注意資料運用的倫理問題,及更加自動化的改進方向。整體而言,瑕不掩瑜,此套系統增加治療提供的效率與提高服務品質,對台灣公共衛生有正面的幫助。

尋找尊嚴:關於販毒、種族、貧窮與暴力的民族誌

為了解決海洛因歷史 的問題,作者菲利普.布古瓦 這樣論述:

◎研究社會結構壓迫與受害者主體性經典之作◎ 他們都曾夢想成為比上一代更好的人。 可是為什麼總會掉回街頭暴力、地下經濟的泥淖,困在社會底層無法翻身? 是什麼把他們推向社會邊緣,他們又是如何在集體毀滅中,掙扎著尋求個人尊嚴? 半世紀前,伯恩斯坦的《西城故事》描繪了1950年代紐約的波多黎各移民,呈現他們的貧窮、暴力、犯罪,街頭上的逞兇鬥狠、種族歧視,以及美國人與移民間、移民本身不同世代間無所不在的文化衝突。到了1990年代,布古瓦筆下紐約東哈林區的埃巴里歐似乎沒有太大的不同。 這裡住的一直都是紐約最窮的一群人。從早期的愛爾蘭人、義大利人,然後

是波多黎各人,以及接下來的墨西哥人,他們因為不同原因遠離家鄉,在這個全世界最富裕城市的角落奮力求生,努力尋求向上流動的可能。 《尋找尊嚴》的時間點落在1980年代末到1990年代初,研究對象是紐約東哈林區的波多黎各移民,人類學家布古瓦最初著眼的是紐約內城的貧窮與種族隔離,以及這群移民是如何在整個社會及政治極度不友善的環境下,成為經濟邊緣、毫無未來可言的一群人。但問題不僅止於此,這些移民一方面被美國主流社會和合法經濟體系排除在外,而當時美國的經濟轉型又使得他們即使找得到工作,也缺乏應對這份工作的文化資本,更別說還必須面對工作中無所不在的種族歧視,以及挑戰傳統波多黎各男子氣概的性

別互動。這些無法融入主流社會的第二代或第三代波多黎各移民,可能掉回油水豐厚的藥物經濟,或是街頭暴力與物質濫用的泥淖,並為了尋求尊嚴,被激發出一種與外界對立的「內城街頭文化」,重新發明出屬於他們的生活模式。諷刺的是,原本想要反抗結構壓迫、尋求個人尊嚴的街頭文化,卻往往導致這些街頭求生者更加走向毀滅。 布古瓦的研究奠基於文化生產理論的分析架構,並採用女性主義的概念,也從政治經濟學角度,試圖理解美國都會的長期貧窮與被社會邊緣化的經驗,另一方面,他更為這些理論分析賦予血肉。布古瓦花了幾百個晚上在街頭及快克站晃蕩,在那裡觀察藥頭和上癮者。他錄下他們的對話和人生故事、拜訪他們的家人、參加他們的派

對或朋友聚會,他也訪談了那些快克藥頭的配偶、愛人、手足、母親、祖母,情況允許的話還有他們的父親。他以大量充滿細節的對話、極具爭議性的描繪,見證了人們的受苦,讓讀者不只停留在快克藥頭所面臨的結構性壓迫,而能真實有感地碰觸到這個邊緣社群裡,人們的「個體自主性、性別與家庭在這些經驗裡的核心位置」。 這本書不是關於快克,也不是關於用藥本身。當然,藥癮及物質濫用是形塑街頭日常生活形態最直接、也最殘酷的元素,但內城的物質濫用其實是一種病徵,存在於底下更深層的,是將人推向社會邊緣的各種動力。這本書記錄了這個過程,以及普里莫、凱薩、糖糖、雷伊⋯⋯這一個個書中主角如何在貧窮門檻邊緣掙扎著生

存,並想要贏得尊嚴的生命故事。 「聚焦於結構通常會模糊一項事實:人是自身歷史積極的行動者,而不只是被動的受害者。民族誌的研究方法能解救出困在更巨大結構性力量中的『人質』,讓他們重新成為得以形塑自身未來的、一個個真實的『人』。……在我的紀錄中,都會窮人為了逃出、規避困住他們且造成隔離及邊緣化的結構,各自發展出一系列不同的策略,只是有些策略反而導致了自身的苦難。我之所以將這一切寫下來,是希望『人類學的書寫可以是一種抵抗的現場』,同時抱持社會科學家應該也能『面對權力』的信念。」 審訂 趙恩潔,國立中山大學社會學系副教授 得獎記錄

1995年,社會問題研究學會,萊特‧米爾斯獎(C. Wright Mills Award) 1997年,應用人類學學會,瑪格麗特・米德獎 名人推薦 方怡潔,國立清華大學人類學研究所副教授 朱剛勇,人生百味共同創辦人、貧窮人的台北策展人 吳易澄,杜倫大學人類學博士、新竹馬偕醫院精神科醫師 卓浩右,科技部人文社會科學研究中心博士後研究員 陳嘉新,國立陽明交通大學科技與社會研究所副教授兼所長 黃克先,國立台灣大學社會學系副教授 劉文,中央研究院民族學研究所助研究員 (依姓氏筆畫排列) 好評推薦

「紐約東哈林區從事毒品買賣與地下經濟的波多黎各裔社群」這段話中的人與事,在閱讀完這本民族誌後將不再使人感到遙遠。無論身處何處,我們將因這些經驗與理解被繫起,一起面對同一場戰爭,一起追求同一種自由。──朱剛勇,人生百味共同創辦人、貧窮人的台北策展人 在布古瓦的筆下,毒品與暴力根源於制度化的種族歧視與邊緣化,無法以化約的統計數字來表達。這本民族誌示範了兼具人道的熱血與冷靜批判的深度同理,記述那些看似離經叛道的生命,都有其掙扎與抵抗的理由,亦值得受到基本的尊重。──吳易澄,杜倫大學人類學博士、新竹馬偕醫院精神科醫師 埃巴里歐位在紐約市,是一個以波多黎各

裔為主的街坊,本書作者菲利普‧布古瓦來到紐約工作時選擇直接搬進這個街坊,在此娶妻、生子,將自己的生命經驗編織進埃巴里歐的脈動之中;他在生活與田野中結識了在地的街頭毒販,並由此展開了關於這個貧困街坊的非正式經濟研究。這本書以扎實綿密的田野經驗,反思人類學乃至於美國社會對於貧窮、毒品、公共生活等議題的理解,是非常精彩而值得一讀的民族誌。──卓浩右,科技部人文社會科學研究中心博士後研究員 當年我們在課堂上閱讀關於貧窮與藥物的民族誌,討論這些作品描述的社會樣貌、理論意涵、實踐可能。我希望《尋找尊嚴》能夠召喚更多讀者進入我曾經體驗過的那個知性與感性都同樣澎湃衝擊的討論空間,讓更多人反思毒

品文化、社會邊緣,乃至於社會不平等的議題,激發更多討論,創造更多改變未來的行動。——陳嘉新,國立陽明交通大學科技與社會研究所副教授兼所長 布古瓦的《尋找尊嚴》是研究美國都市貧窮的民族誌巨著。他踏入鮮有學者涉足的田野地,勇於描繪各種令人掩面或避談的暴力、虐待或性侵場景,分析中時而展現同理,卻不諱言自己感受到的憤怒、厭惡與疑惑,深刻陪伴讀者看見邊緣人群積極尋求尊嚴的奮鬥、其中的掙扎、無奈與自我毀滅,以及這一切背後隱身的歷史因素及結構脈絡。──黃克先,國立台灣大學社會學系副教授 《尋找尊嚴》是90年代以來針對毒品戰爭如何影響有色人種陽剛性建構最細膩的民族誌。作者透過對

自身白人特權的解剖以及民族誌方法的反思,拒絕用暴力色情片的視角去稱頌街頭文化,而將結構的問題還原成真實且動人的故事。──劉文,中央研究院民族學研究所助研究員 透過犀利又令人目不轉睛的手法,他為我們描繪出東哈林區的快克藥頭世界。一旦開始閱讀就無法把書放下。——威廉姆.朱利葉斯.威爾遜(William Julius Wilson)及傑埃瑟夫婦(Lewis P. and Linda L. Geyser),哈佛大學教授 令人讚嘆的田野調查……菲利普.布古瓦……他在東哈林區(又稱為埃巴里歐)的一棟私人公寓樓住了三年半,研究當地居民的文化、道德習俗、價值觀、行為模式,以及恐

懼,他耐心與幾位藥頭集團成員建立起緊密關係,並透過觀察描繪出他們自己造成的各種傷口。——理查.伯恩斯坦(Richard Bernstein),《紐約時報》 這份令人震驚的民族誌研究描繪出西語哈林區中快克交易的血淋淋現實,作者布古瓦赤裸寫出在地球上最富裕的社會中有這樣一個脆弱角落,人們在集體毀滅中尋求個體尊嚴的努力。他對美國提出了有力的控訴,揭露這個國家的骯髒祕密:各種殘酷的不平等及政府對人民的忽視。面對美國夢的民族神話,這本書狠狠地拆穿了真相,暴露出美國夢的雙生子:達爾文主義式暴力帶來的真實噩夢。——華康德(Loic Wacquant),美國加州大學柏克萊分校及法蘭西學院歐洲社

會學中心 這本爆炸性的作品不是寫給溫婉讀者或心思敏弱之人。布古瓦發明出了一種新文類:這是一種「逼你直視」的人類學。哈囉,美國——在這個國度,「努力工作」的低薪快克藥頭做著他們唯一符合資格的工作,他們夢想進入合法就業體系,卻發現不得其門而入。布古瓦邀請讀者直接面對一種充滿暴力、恐怖,以及死亡的文化,這種文化離大都會博物館就只有幾個地鐵站……儘管布古瓦的如實描述極度殘酷,拒絕將醜惡面向消毒美化,也沒打算讓那些販賣快克的對象逃脫應負的責任,但在背景不停有槍聲響起的敘述過程中,讀者一邊讀著這些無情的人生故事,一邊很難去責怪這些到處挑釁攻擊的迷茫角色,因為他們也是美國無法兌現許諾之下的受

害者。——南希.謝普-休斯(Nancy Scheper-Hughes),《沒有哭泣的死亡:巴西日常生活的暴力》(Death without Weeping: the violence of everyday life in Brazil)作者 菲利普.布古瓦的這本書非常令人不安,也推翻了人們對這個社會部門一直以來公認的看法。沒有其他紀錄能像此書一樣針對他們的生活方式進行結構式分析,同時精闢地結合了他們對自身處境的理解。——艾立克.沃爾夫(Eric R. Wolf),紐約市立大學人類學名譽教授 (此書)針對都會快克現場提供了最貼身觀察的描述。那不是個迷人的世界,而

布古瓦在聆聽集體輪姦作為青少年成年禮的故事、看見母親推著嬰兒車走進快克販賣站,並目睹他們將縝密計畫過的暴力行為當作可操作的商業手段時,也毫不猶豫地表現出厭惡的態度。然而在此同時,布古瓦嘗試去理解這些行為背後的根源……非常令人驚豔的紀錄。——邁可.麥辛(Michael Massing),《紐約書評》 《尋找尊嚴》……將這些快克販賣者的生活放到燦亮的聚光燈下。布古瓦的這本作品生猛又犀利,其中針對排除性經濟體系所傳遞出來的訊息,一定會動搖外界對內城藥物交易的觀感。對內城藥物交易的殘酷真相有興趣的人都該找《尋找尊嚴》來看看。——葛雷格.唐納森(Greg Donaldson),《華盛頓郵

報》 強而有力又令人揪心,這本書會讓人大開眼界。——《科克斯書評》 此書的美好之處,在於作者和因為經濟因素被迫住在貧民窟的人們之間,進行了學術心靈與自然官能智慧之間的交流。菲利普將街頭嚴酷現實的兩個面向組織在一起……對於所有想知道更多的人而言,《尋找尊嚴》是必讀的作品。——皮里.湯瑪斯(Piri Thomas),詩人、《走在險惡街頭》(Down These Mean Streets)作者 布古瓦和幾位沒沒無名的藥頭相處了數百個晚上,他們大多是新波多黎各人,而在他們因為嗑藥亢奮起來,擺脫了每日拖磨他們的痛苦時,他記錄下了他們關於工作、政治、性、物質

濫用及時尚風格的見解……這些快克藥頭的談話內容儘管下流、可怖,而且常常是興之所至,但也同時辛辣又活潑,就連昆丁.塔倫提諾看了都會自嘆弗如。——亞當.夏茲(Adam Shatz),《國家》雜誌 這個國家的城市中有許多問題極度嚴重的區域,而關於長久肆虐其中的複雜社會問題,每隔一段時間就會有本新書會提供豐富、深入、有趣,甚至是令人興奮的新觀點。菲利普.布古瓦的書就做到了這件事。——瑪喬麗.瓦爾布朗恩(Marjorie Valbrun),《費城詢問報》 親暱又令人不安地描繪出一個另類世界,在這個世界中,快克交易及使用快克的少數人稱霸了公共空間……作者並沒有免除這些人的責

任,但仍以非常有說服力的結論指出,藥物只是問題的徵象而非根源,真正的問題還是階級和族群的「隔離」。——《出版者週刊》 (此書)的作者和紐約埃巴里歐的波多黎各快克藥頭進行了長達五年的對話,他將這些對話和流行媒體報導交錯剪裁在一起,加入學術研究針對灰色經濟及移民社群的研究,另外還插入許多資訊性強但不顯唐突的數據……對布古瓦來說,藥頭的主要問題不是缺乏工作技能,畢竟他們自行運作的複雜系統中就牽涉到行銷、資源分配,還有人際關係,他們缺乏的是「文化資本」,也就是讀寫能力、應對城市機構運作邏輯的悟性,又或者是在街頭及白領世界中轉換的能力。——卡洛琳娜.岡薩雷斯(Carolina Gonza

lez),《舊金山海灣衛報》

海洛因歷史的網路口碑排行榜

-

#1.【醫學新知】大麻可緩解海洛因上癮? - 健康動力

武俠小說中以毒攻毒就聽得多,但原來現實也可以?近日美國就有一項毒癮治療計畫表示大麻可有效治療海洛因成癮的症狀,引起各方高度關注。 以毒攻毒有歷史. 於 www.healthaction.com.hk -

#2.步驟11: 個人啟示–琳賽的故事:戒除海洛因習癮

第11步驟—個人啟示:透過祈禱與沉思來了解主的旨意並獲得執行的力量。琳賽戒除 海洛因 毒癮的故事。 於 www.churchofjesuschrist.org -

#3.海洛因(Heroin or Diacetylmorphine) - 科學Online

海洛因 (學名:二乙醯嗎啡,diacetylmorphine)是一種以嗎啡為原料再經過 ... 歷史在西元前3400年,罌粟花是種植在美索不達米亞平原的下游,而十九世紀 ... 於 highscope.ch.ntu.edu.tw -

#4.海洛因的兴衰史|乾隆|毒品 - 网易

海洛因 ,系列吗啡类毒品总称,是以吗啡生物碱作为合成起点得到的半合成毒品。俗称几号、白粉、白面,是阿片毒品系列中的精制品。一般包括海洛因碱(二乙酰 ... 於 www.163.com -

#5.那可拿成功心得影片- 大衛(David M.) - 毒品藥物戒除重建

在我來那可拿之前,我吸食大量 海洛因 。 那是我的最愛。 我對所有一切失去興趣。 我只想拿到 海洛因 ,吸食 海洛因 。 ... 我們的技術. 發現那可拿成功 歷史 的關鍵. 於 www.narconon.tw -

#6.殺人的海洛因:菲利浦‧西摩‧霍夫曼可能的死因 - 國家地理雜誌

海洛因 使用過量的原因是,使用這種毒品會改變成癮者大腦內的神經元,但是腦內會有不同的區域受到影響,改變的速度也不相同。我們的愉悅中樞變得愈來愈 ... 於 www.natgeomedia.com -

#7.《生財之藥》 | Netflix 正式網頁

肯亞成為全球最新且利潤最高的海洛因走私網絡之一,在當地居住與工作的人 ... 甲基安非他命的全球危害深深影響著緬甸,因該國複雜的政治情勢及歷史 ... 於 www.netflix.com -

#8.处方海洛因:约翰·马克斯(John Marks),默西塞德郡 ... - X-mol

海洛因 开处方作为治疗海洛因问题患者的方法已有悠久的历史。本文回顾了由精神病学家约翰·马克斯(John Marks)博士在1982年至1995年间在英格兰西北部 ... 於 www.x-mol.com -

#9.把毒品的糖衣通通脫掉(一):嗎啡、海洛因等中樞神經抑制劑 ...

首先要帶聽眾認識的是包含嗎啡、海洛因、鴉片在內的「中樞神經抑制劑類藥物」,並分享相關的歷史故事、實務經驗與研究成果。 本集重點:. 於 www.mirrorvoice.com.tw -

#10.【時代現場】「成癮台灣」系列之一海洛因的老靈魂 - 鏡週刊

... 流傳在台灣的各類毒品的生物特性,製造流通的歷史,以及致癮性的 ... 海洛因是由鴉片原料提煉的精神抑制劑,近年在寮國郊區仍可見吸食鴉片的人。 於 www.mirrormedia.mg -

#11.臺灣人何時開始大量使用海洛因?K他命從哪裡來?40年毒品 ...

海洛因 、甲基安非他命和K他命,它們是在何時、如何進入臺灣社會?個別對身體的作用是什麼?使用毒品又應視為一種罪,還是一種病? 於 storystudio.tw -

#12.芬太尼毒殺美國人 - RFI

從20多年前開始,芬太尼(Fentanyl)取代了海洛因成為毒殺美國人的頭號毒品。9月29日,中國駐美大使秦剛接受美國媒體《新聞周刊》採訪, ... 於 www.rfi.fr -

#13.阿司匹林:海洛因上瘾者发明的历史 - 手机中国

百纳资讯 > 历史 > 文章. 阿司匹林:海洛因上瘾者发明的历史. 来源:网络 时间:2021-02-25 18:06:08. 两个家伙“发明”阿司匹林. 其中的两位科学家谁收到大部分的贷款, ... 於 www.cnmo.com -

#14.海洛因- 快懂百科

海洛因 ,吗啡类毒品总称,是以吗啡生物碱作为合成起点得到的半合成毒品, ... 艾滋病的一个重要原因在于共用注射器,据估计超过八成的吸食者都有过共用注射器的历史。 於 www.baike.com -

#15.吗啡与海洛因——中新网 - 中国新闻网

英语词汇assassin虽说无法与“鸦片战争”(Opium-War)这样的词在影响上相提并论,但它也是一个与毒品有关的历史术语。 翻开英汉词典,它会告诉你,assassin ... 於 www.chinanews.com.cn -

#16.罌粟花開遍台灣島 - 天下雜誌

不只海洛因,司法單位去年一年就查獲了五千公斤的安非他命。 ... 從歷史的經驗來看,國無可用之人、無可用之兵;「甲午戰爭,就是不吸食鴉片的日本 ... 於 www.cw.com.tw -

#17.海洛因-哔哩哔哩_Bilibili

bilibili是国内知名的视频弹幕网站,这里有及时的动漫新番,活跃的ACG氛围,有创意的Up主。大家可以在这里找到许多欢乐。 於 search.bilibili.com -

#18.新營醫院「美沙冬替代治療方案」 助藥癮者重拾自信與生活

陳先生原本是一位努力且對未來充滿憧憬與熱情的青年,但是在同儕的影響及好奇心的驅使下,卻開始接觸了海洛因(靜脈注射),每天花費金額約新 ... 於 www.syh.mohw.gov.tw -

#19.從藥物到毒品:大麻、嗎啡、可卡因、海洛因和芬太尼| 大紀元

在美國,因服用大麻、可卡因、海洛因和芬太尼等毒品喪生的吸毒死亡, ... 大麻的歷史很悠久,服用大麻會讓人上癮和產生快感,從大麻植物中可以提取130 ... 於 www.epochtimes.com -

#20.海洛因成癮與戒治

早在五世紀甚至更早之前,西方國. 家就已經有毒品濫用與成癮的文獻紀. 錄,而中國歷史上著名的鴉片戰爭等,更. 顯示出毒品對個人、社會與國家的危. 於 www.tafm.org.tw -

#21.国际禁毒日常见毒品种类及危害你应该知道(2)

生鸦片经过提炼生成吗啡,吗啡再经化学药物提炼即生成海洛因。 大麻及其衍生物 ... 迄今为止已有一百多年的历史。毒品市场上的海洛因有多种形状,是带 ... 於 ncaids.chinacdc.cn -

#22.法国2018年查获1115公斤海洛因创历史记录_大麻 - 搜狐

海外网4月24日电2018年,法国缴获大麻、可卡因和海洛因等毒品的数量创历史记录,这令海关和司法部门不安,该数据显示了毒品走私贩售的日益猖獗及法国 ... 於 www.sohu.com -

#23.海洛因百年歷史 - MPlus

1863年,一名野心勃勃的德國商人富黎德里希‧拜耳(Friedrich Bayer)在埃伯菲爾德(Elberfeld)設立了化學工廠開發新的化學物質:利用煤焦油來製作豐富 ... 於 www.mplus.com.tw -

#24.2019年胡志明市缴获毒品数量创历史新高 - 越通社

2019年胡志明市公安破获多起规模空前未有的涉毒案件,缴获毒品数量创历史新高,包括海洛因356公斤,合成毒品1.36吨,可卡因5.8公斤,大麻40.8公斤和 ... 於 zh.vietnamplus.vn -

#25.海洛因成癮者角色-病人?犯人? - 國立臺灣師範大學

毒品)」時,民眾直接聯想到的是安非他命(31%)、海洛因(20%)與大麻(11 ... 透過歷史的角度來看,清代的兩次鴉片戰爭,中國受到西方影. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#26.鴉片海洛因-優惠推薦2023年1月| Yahoo奇摩拍賣

在Yahoo奇摩拍賣找到10筆鴉片海洛因商品,其中包含了圖書/影音/文具等類型的鴉片 ... 毒品史美國和墨西哥的百年恩怨卡門博洛薩邁克華萊士作者獲普利策歷史獎毒品戰爭 ... 於 tw.bid.yahoo.com -

#27.海洛因的戒斷症狀:常人承受不起的折磨

海洛因 (Heroin),嗎啡類毒品總稱,是以嗎啡生物鹼作為合成起點得到的半合成毒品,依照結晶成品淨度分別稱為1-4號、俗稱白粉、軟的。 於 www.narconon.org.tw -

#28.台美泰跨國直搗金三角起獲2億元海洛因80公斤- 社會 - 自由時報

金三角跨國毒梟,準備以挖空鞋底及摻入藥草藥品罐內方式,企圖空運走私大量海洛因、安非他命毒品來台,刑事局國際科接獲線報後,跟美國緝毒署、泰國 ... 於 news.ltn.com.tw -

#29.食藥史: 從快樂草到數位藥丸, 塑造人類歷史與當代醫療的藥物事典

添加海洛因的止咳糖衣錠銷售數量以百萬計,聲稱可以治百病, 從糖尿病和高血壓,到打嗝和女子性愛成癮。 ◇神奇子彈:磺胺藥劑與抗生素革命神奇子彈呼嘯前進的過程中會避開 ... 於 www.eslite.com -

#30.海巡截斷金三角走私來台海洛因市價逾12億元 - 中時新聞網

海巡署台南查緝隊去年接獲情資,掌握有跨國販毒集團將走私毒品來台,追查長達1年,見時機成熟,在海上守株待兔2天,於今年4月23日在屏東西南海域160海 ... 於 www.chinatimes.com -

#31.【成癮台灣】海洛因的老靈魂- 鄭進耀- Medium

坐在咖啡廳裡的余世禮第一次吸食海洛因是在1991年,他帶著興奮的語氣 ... 晨曦會也有相似的狀況,這是台灣歷史最久的宗教戒癮組織,近十年開始,他們也開始接治各種成 ... 於 medium.com -

#32.96期:"步步深渊"毒品进化史 - 历史- 手机新浪网

这个不小心制造出的可卡因瘾君子案例,某种程度上是近现代毒品进化史的缩影:为了解决鸦片成瘾,人们用上了吗啡,为了解决吗啡成瘾,于是又有了海洛因 ... 於 cul.sina.cn -

#33.藥您健康- 藥物發展的歪路-淺談嗎啡的歷史

就這點來說,海洛因的功效確實非常有. 效,但現在我們知道海洛因比嗎啡有更強的. 精神刺激性,可想而知的這造成了更多人對. 於鴉片製劑的成癮,也讓拜耳公司被社會與. 媒體撻伐 ... 於 ir.csmu.edu.tw -

#34.GMWatch 拜耳:化工和製藥巨頭鮮為人知的黑歷史

儘管拜耳一直知曉公眾對於海洛因強致癮性的擔憂,但仍然將海洛因宣傳為適合兒童使用的藥物,持續銷售到二十世紀。 第一次世界大戰期間,拜耳將注意力 ... 於 www.newinternationalism.net -

#35.透視大麻1》多圖帶你認識「亦正亦邪」的大麻 - 公視新聞網

大麻的歷史; 因歧視而起美國大麻淪為全國禁藥; 大麻屬二級毒品最高刑罰 ... 也把大麻跟海洛因混為一談,有人批評,《大麻稅法》是以課稅之名,行禁制 ... 於 news.pts.org.tw -

#36.左撇子的博物館- 【看電影長知識】 追龍其實是吸毒的意思大家 ...

大家可能不知道的是,海洛因如果是乾式粉末狀,叫做「#白粉」,將粉末燒成煙霧狀後吸食, ... 金三角),不過前期測試時,製片發現沒有人知道#金三角 這個地名跟歷史. 於 ms-my.facebook.com -

#37.濱海的鄉村毒海的深淵 - life.nthu.edu.tw

八倍;感染途徑,九成五緣起毒品注射針具共用,海洛因荼毒社區體質、掏空農村經濟,蚊港算是冰山一角,另一 ... 他看盡村子向下沈淪的歷史,卻不知道如何改變這命運。 於 webmail.life.nthu.edu.tw -

#38.历史的坏脾气张鸣-“三十六计”海洛因_国学导航

国学导航-历史的坏脾气张鸣-“三十六计”海洛因. ... 但是奇怪的是,在这轮兵法热中,正经的古代兵法典籍并没有多少人在意,在历史上可以称之为兵法经典的《武经七书》 ... 於 www.guoxue123.com -

#39.海洛因(吗啡类毒品总称)_搜狗百科 - Sogou Baike

海洛因 ,系列吗啡类毒品总称,是以吗啡生物碱作为合成起点得到的半合成毒品,俗称几号、白粉、白面。是阿片毒品系列中的精制品。一般包括海洛因碱(二乙酰吗啡)、 ... 於 baike.sogou.com -

#40.特朗普:全球海洛因和鸦片产量达到了历史最高水平 - 国际经济

美国总统特朗普主持会议,联合国秘书长古特雷斯出席。 特朗普在会上发言称,根据《2018年世界毒品报告》的数据,全球海洛因和鸦片产量达到了历史最高 ... 於 intl.ce.cn -

#41.把毒品的糖衣通通脫掉(一):探討嗎啡、海洛因等中樞神經 ...

安非他命、海洛因、魔菇⋯⋯你可能對上述毒品的名稱耳熟能詳,但是你知道這些毒品 ... 的是包含嗎啡、海洛因、鴉片在內的「中樞神經抑制劑類藥物」,並分享相關的歷史 ... 於 chartable.com -

#42.論施用毒品行為之犯罪化 - 法源法律網

對於施用毒品行為的管制,究竟應該維持犯罪化的規定,還是改以除罪化的方式加以管理。這個問題乃當代刑事政策上一個重要、棘手且具爭議性的問題。本篇論文,首先以回顧歷史 ... 於 www.lawbank.com.tw -

#43.從珍品到毒品-鴉片類物質的道德經濟學

鴉片類物質,包括鴉片膏以及從鴉片提煉出來的海洛因。這兩種源自. 於罌粟的毒品,自二十世紀初以來,在不同的歷史情境中,出現對於. 其生命史的不同詮釋。 於 idv.sinica.edu.tw -

#44.针刺干预海洛因成瘾脑损伤作用的研究进展 - 汉斯出版社

摘要: 针灸戒毒康复的研究一直是我国在防治药物依赖领域中的一大特色,本文对海洛因成瘾致脑损伤的实验观察研究,以及针灸干预海洛因成瘾脑损伤的研究概况,作如下综述 ... 於 www.hanspub.org -

#45.純樸攤商夫妻竟是藥頭!香蕉旁藏海洛因被藥腳抱怨「品質差」

台中霧峰一對陳姓夫妻檔平時經營水果生意,開著小發財車到市場販售水果維生,不料看似純樸的夫妻,卻是販售毒品的藥頭。台中刑大警方掌握情資深入追查 ... 於 www.ettoday.net -

#46.無毒世界基金會,海洛因,成癮,愛滋病,鴉片,美沙酮,嗎啡 ...

海洛因首次在1898年由德國拜耳製藥廠製造出來,它被宣傳為治療肺結核及嗎啡成癮的藥。 惡性循環. 1850年代,鴉片成癮 ... 於 www.notodrugs.org.tw -

#47.+ - )有意願參加替代療法者 - 高雄市立凱旋醫院

減害計畫之Q&A · :什麼是替代療法? · :替代療法是用美沙冬「取代」海洛因的一種療法。 · 是人工嗎啡,藥效比海洛因長,一天只需服用一次即可。 · :欲加入公費或自費替代 ... 於 ksph.kcg.gov.tw -

#48.扶他們一把 - 月刊319期

也都有上千年的歷史。 濫用藥物可分為四大類: (1)刺激性藥物:古柯鹼、安非他命、菸草、咖啡因等。 (2)抑制性藥物:鴉片、嗎啡、海洛因、鎮靜劑、安眠藥、酒精 ... 於 web.tzuchiculture.org.tw -

#49.海洛因,1897年- A+医学百科

“若抢救不及时,昏迷者不超过2个小时可能会毙命。” 开场白。 海洛因是魔鬼,现在人尽皆知。可是,历史的发展总是坎坷的。 於 www.a-hospital.com -

#50.澳大利亚查获该国历史上最大一批海洛因 - 俄罗斯卫星通讯社

俄罗斯卫星通讯社莫斯科10月16日电 根据澳大利亚警方网站发表的联邦警察和边防局联合声明,澳大利亚当局查获了该国历史上最大的一批海洛因。 於 sputniknews.cn -

#51.精神健康教育資料> 鴉片類藥物 - 醫院管理局

常見的例子有嗎啡,海洛英(俗稱白粉),曲馬多,美沙酮,菲士通等。它們是強而有效的鎮痛藥,能減低痛覺,加強忍痛能力,故此被廣泛應用在治療各種痛症當中。由於同時 ... 於 www3.ha.org.hk -

#52.藥物成癮難戒除?無痛針灸來幫忙- 康健雜誌

其中,海洛因是青壯年藥物濫用的主因,這種鴉片類毒品具有極高的成癮性,為了達到更好的戒治效果,衛福部2016年起逐年輔導教學醫院辦理中西醫整合戒毒 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#53.美國毒品「合法化」的背後,半個世紀「毒品戰爭」的失敗史?

密西西比州合法化了醫用大麻,而俄勒岡州則將包括可卡因和海洛因在內的 ... 從美國禁毒立法的歷史中我們可以看到,美國禁毒法案的背後往往有着公共 ... 於 theinitium.com -

#54.春暉志工防制藥物濫用專業增能研習-認識毒品-前世今生

... 日林則徐下令在虎門海灘當眾銷毀鴉片,銷煙成為打擊毒品的歷史事件。 ... 延用到現在,1941海洛因不易取得,流行青紅白鎮定劑,1989年安非他命(甲 ... 於 enc.moe.edu.tw -

#55.海洛因(嗎啡類毒品總稱) - 中文百科全書

海洛因 (嗎啡類毒品總稱)歷史,分類,理化性質,組成,物化性質,合成,檢測,紅外光譜,拉曼光譜,人體檢測,其他檢測方法,毒理學,中毒表現,依賴性及復吸,代謝過程,成癮機理, ... 於 www.newton.com.tw -

#56.北海公安侦破北海史上最大贩毒案,缴获海洛因20.43公斤

经过近8个月的精心经营与多地追踪,近日成功侦破1个特大贩毒团伙,抓获贩毒嫌疑人4名,缴获毒品海洛因20.43公斤,创下了北海禁毒个案缴获毒品海洛因历史之 ... 於 m.thepaper.cn -

#57.第二章全球化下的毒品犯罪趨勢 - 政治大學

間主要的歷史軌跡為:中古基督教國家的解體、第一批世界地圖產生、以 ... 過去15 年來大麻及安非他命類毒品濫用有大幅增加情形,海洛因及. 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#58.通緝犯攜海洛因新北警眼尖逮人(圖) | 中央通訊社 - LINE TODAY

無業的38歲高姓毒品通緝犯日前遭新北警方從身上搜出8包海洛因,遭移送偵辦。 ... 【新竹球場揭弊4】承包商赫見黑歷史球場弊案竹市府回應了. 於 today.line.me -

#59.海巡遠征南海截斷金三角供毒鏈破獲今年最大宗海洛因走私案

本次查獲海洛因毒品數量為今年最大宗,毒品來源為東南亞金三角地區,成功緝獲跨國販毒集團,阻斷金三角供毒管道,充分展現海巡署防疫期間查緝不鬆懈及 ... 於 www.cga.gov.tw -

#60.「撬開木板發現海洛因,心中無限激動!」警長細說50億毒品就 ...

新北地檢署指揮新北市刑大等司法警察機關緝獲我國陸上最大宗海洛因毒品案,新北市長侯友宜與行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇等人出席記者會。 於 www.storm.mg -

#61.海洛因的美國歷史與往事 - 壹讀

接近19世紀末,人們在嗎啡分子上進行了一次小規模的但很重要的化學轉變。在1874年,兩種乙醯組織被連結在嗎啡上,產生出20倍乙醯嗎啡,其品牌被命名為 ... 於 read01.com -

#62.春风悦读丨《天堂之奶》,一个英国历史学家讲述的鸦片全球史

提起毒品,我们知道臭名昭著的海洛因、可待因、吗啡等现代毒品。它们从哪来?它们如何发展至今天的形态?它们为什么会祸及全球? 於 www.thehour.cn -

#63.<sup>125</sup>I-吗啡试剂盒测定海洛因成瘾者尿吗啡含量

文章历史. 收稿日期:2002-09-10 ... 结果海洛因成瘾者尿吗啡含量最低为32.8 ng/ml, 50%以上的人超过1 200 ng/ml, ... 关键词:海洛因成瘾 尿吗啡 放射免疫分析. 於 html.rhhz.net -

#64.淼淼禁毒科普课堂开课!你知道什么是毒品之王吗?

海洛因 就是俗称的白粉、白面. 其来源于鸦片经特殊化学处理后. 所得的产物,属于合成类麻醉品. 迄今为止已有一百多年的历史. 於 www.shanwei.gov.cn -

#65.海洛因发迹史 - 知乎专栏

故事接下来就是药品历史中最荒谬的一页。直到上个世纪30年代,拜尔公司还在销售高纯度的名牌海洛因。世界各地都对这种药效强劲、用途 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#66.104年重要案例 - 法務部調查局

(一)江○○等走私海洛因5.83公斤案. 新北市調查處偵悉,以江○○為首之走私毒品集團,涉嫌自馬來西亞走私毒品來臺販售。104年1月24日在臺北市萬華區查獲海洛因2.2 ... 於 www.mjib.gov.tw -

#67.海洛因丟包草叢落跑大園警當場逮毒鴛鴦- 奧丁丁新聞OwlNews

海洛因 丟包草叢落跑大園警當場逮毒鴛鴦/記者劉筱寧桃園市觀音區一對黃姓、蔡姓夫妻檔 ... 二二八這天不只是為了悼念當年的受難者,更重要的是化解仇恨、撫平歷史傷痛, ... 於 www.owlting.com -

#68.海洛英

海洛因 (Heroin) 亦称二乙酰吗啡,是鸦片经特殊化学处理后所得的产物,属于合成类麻醉品, 迄今为止已有一百多年的历史。毒品市场上的海洛因有一名海洛因 ... 於 472805730.hecht-gottlieben.ch -

#69.《藥物獵人》:罌粟、嗎啡到海洛因,鴉片類藥物的歷史

目前已知最早提到罌粟汁的文獻,是西元前三世紀的希臘哲學家、植物學家泰奧弗拉斯托斯(Theophrastus)之作;而鴉片(opium)這個字源自於古希臘文的「汁 ... 於 www.thenewslens.com -

#70.把毒品的糖衣通通脫掉(一):嗎啡、海洛因等中樞神經抑制劑 ...

安非他命、海洛因、魔菇⋯⋯你可能對上述毒品的名稱耳熟能詳,但是你知道這些毒品 ... 嗎啡、海洛因、鴉片在內的「中樞神經抑制劑類藥物」,並分享相關的歷史故事、 ... 於 podcasts.apple.com -

#71.帝國時代】 英國皇室與商人開啟了國際毒品販運的歷史

鴉片# 海洛因 #咖啡包The story of Drug Trafficking 1 : The Source Of The EvilJulie Lerat, Christophe Bouquet / 60' / 2020☆ 1.7│周四│22:00│ ... 於 www.youtube.com -

#72.作為毒梟大本營,曾供應全球八成的古柯鹼 - 即食歷史

得天獨厚,哥倫比亞地大物博,堪稱美洲的綠寶石,卻在一九六○年以降成為毒梟大本營,大麻、古柯鹼、海洛因等三大毒品全匯集於此。 於 cuphistory.net -

#73.關於毒品【實際案例】

用美沙冬來治療海洛因成癮已有30 年的歷史. 了。目前香港每天有近一萬個案在喝美沙冬來. 戒掉海洛因毒癮,其中每年有十分之一的人想. 要停止使用美沙冬,但是其中只有 ... 於 www.hcjh.ntpc.edu.tw -

#74.海洛因[嗎啡類毒品總稱] - 中文百科知識

需要強調,由於海洛因作用機制遠不明確,迄今並無任何有效的戒除方式,其復吸比例極高,一旦沾染,幾無可能戒除。 歷史. 海洛因來自阿片,阿片舊稱或俗稱為“鴉片”,即民間 ... 於 www.jendow.com.tw -

#75.選擇海洛因?選擇多巴胺?《猜火車》的成癮啟示錄

靈性解放與科學管制──藥物歷史的前世今生 ... 在燙吸、煙吸、鼻吸、口服跟注射海洛因的極樂和退藥後的痛苦之間的,似乎就是這個時代物質生活的一種 ... 於 consciousness-popsci.blogspot.com -

#76.99年3月34期 - 國軍高雄總醫院-院刊內容

人類利用各種物質來改變自己的情緒及思維的歷史非常久遠,例如人們很早就知道釀酒供 ... 與日新月異,特別是混合或改造自然界物質的合成藥物(如海洛因、安非他命)的 ... 於 802.mnd.gov.tw -

#77.捷運站出口施打針劑!男瞎掰「這胰島素啦」 警一查竟是海洛因

同時也呼叫支援警力帶來毒品試劑包,經檢測,該包粉末呈海洛因陽性反應,此時余男仍然聲稱這是胰島素,警方便將帶他帶回派出所,依毒品罪嫌移送偵辦。 於 tw.nextapple.com -

#78.處方箋濫用禍國美版鴉片戰爭開打 - 今周刊

川普發起的鴉片戰爭,不禁令人想起我們的歷史教科書,一直到今天,鴉片 ... 拿著菸槍吞雲吐霧;今天美國人的鴉片來源,除了走私的海洛因、在醫院廣泛 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#79.毒品有哪些?毒品等級?吸毒會有什麼害處? - 經濟部標準檢驗局

毒:指嗎啡、高根、海洛因或其合成製品。 其他毒品:包括安非他命、紅中、白板、速賜康、強力膠及迷幻藥等。 常見的毒品分為四級第一級:海洛因、嗎啡、鴉片、古柯鹼及 ... 於 www.bsmi.gov.tw -

#80.天使or惡魔:歷史上的藥物安全事件 《八卦醫學史》 - 泛科學

海洛因 最初只是被當成一種最安全、高效的止咳藥來使用,但很快適用範圍被擴大到疼痛、抑鬱、支氣管炎、哮喘等各種疾病乃至精神病領域,成了不折不扣的萬靈神藥。從患者到 ... 於 pansci.asia -

#81.大事記-警方「安居溯源」,破獲千萬元「原裝海洛因磚 ...

臺中市政府警察局烏日分局於「青春專案」及「安居緝毒專案」期間,持續推動行政院反毒策略-「防毒於海外、截毒於關口、緝毒於境內」,繼去(106)年5月查獲漁船毒品走私 ... 於 www.police.taichung.gov.tw -

#82.海洛因的價格推薦- 2023年3月| 比價比個夠BigGo

海洛因 價格推薦共113筆商品。包含94筆拍賣、16筆商城.「海洛因」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#83.搜尋:海洛因磚第1頁 TVBS新聞網

歷史 搜尋:. 海洛因磚. 熱門搜尋: ... 竹聯幫和堂大哥涉走私海洛因磚潛逃出境7小弟收押 ... 拾獲海洛因磚一舉破獲大毒梟台東偵查佐洪振峯獲警光獎. 於 news.tvbs.com.tw -

#84.海洛因(Heroin) - 反毒大本營-民眾版

海洛因 (Heroin)之學名為二乙醯嗎啡,是由嗎啡與醋酸酐(Acetic anhydride)加熱反應而得;屬中樞神經抑制劑。吸食後最典型之感覺為興奮及欣快感,但隨之而來的是陷入困倦 ... 於 antidrug.moj.gov.tw -

#85.美沙冬替代療法的實施背景與現況

才開始作為治療海洛因成癮,其特性為高脂. 溶性,可以停留在體內24小時或更久, ... 2倍的海洛因;此外,美沙冬戒斷症狀較海 ... 在採用美沙冬作為替代治療藥物的歷史. 於 lawdata.com.tw -

#86.一名海洛因成瘾者的挣扎与重生 - 中国青年报

她叫小丽,曾有近6年注射海洛因的历史。2003年起,她成功戒毒,并保持“操守”至今。 接触——从羡慕那个圈子开始. 小丽生活在一个看上去很“完美”的家庭—— ... 於 zqb.cyol.com -

#87.海洛因藥頭販毒獲利3萬多法官判刑7年10月

台南地院依王違反販賣第一級毒品罪, 判處有期徒刑7年10月,案可上訴。 判決說,王明知海洛因係毒品危害防制條例明定第一級毒品,依法不得持有、販賣,竟 ... 於 udn.com -

#88.特朗普:全球海洛因和鸦片产量达到了历史最高水平 - 中国日报网

特朗普:全球海洛因和鸦片产量达到了历史最高水平. 来源:中国新闻网. 2018-09-25 07:26:00. (原标题:美国总统特朗普在联合国主持禁毒高级别会议). 於 world.chinadaily.com.cn -

#89.【专题报道】2018年世界毒品报告:处方药物滥用扩大可卡因和 ...

【专题报道】2018年世界毒品报告:处方药物滥用扩大可卡因和鸦片产量创历史新高. 在泰国, 人们用美沙酮替代疗法减少对海洛因一类的阿片类. 於 news.un.org -

#90.海洛因_百度百科

1874年,英國倫敦聖瑪莉醫院的化學家萊特(R.Wright),在嗎啡中加入醋酸酐等物質,首次提煉出鎮痛效果更佳的半合成化衍生物,二乙酸嗎啡,這就是最早合成的海洛因。該 ... 於 baike.baidu.hk -

#91.掙脫毒癮浪子回頭—陳鄭彥的生命故事(一) - 救恩之聲

那香煙產生出很濃厚的味道,非常吸引我, 我問他:「這是什麼?」 他說:「這是海洛因」… 那天,我吸了第一口的海洛因… 十八歲的我認為自己 ... 於 www.vos.org.tw -

#92.美國夫婦被控給自己孩子注射海洛因 - BBC

美國華盛頓州的一對年輕夫婦被控為自己的3個孩子注射海洛因「讓他們去睡覺」。 ... 禁書— 歷史上曾有哪些書、因為什麼被禁? 2023年2月1日. 於 www.bbc.com -

#93.女性海洛因成癮者之成癮歷程研究__臺灣博碩士論文知識加值系統

本研究應用口述歷史研究法,以雲林女子看守所,海洛因成癮女性收容人為受訪對象, ... 深入蒐集個人之生命歷程資料,據以了解女性海洛因成癮者生命史和藥物成癮歷程。 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#94.廖泊喬:是藥三分毒?為人所知的藥物是怎麼影響世界、改變 ...

... 不論是藥物本身的歷史,或小至個人使用藥物效果,大至跨國貿易的歷史 ... 加工之後成為嗎啡,再進一步製成強效的合成製劑海洛因,這樣的進展, ... 於 www.linking.vision -

#95.海洛因- 中國法律百科| China Law Wiki

海洛因. 頁面 討論 · 語言 · 監視 · 歷史 · 編輯. 更多. 於 chinalaw.wiki -

#96.美國毒癮治療單位宣稱大麻可緩解海洛因上癮

近日美國一項毒癮治療計畫表示大麻可有效治療海洛因成癮的症狀,引起美國國內各方單位的高度關注。但事實上類似的神奇治療方式已有相當長的一段歷史, ... 於 technews.tw -

#97.左手发明阿司匹林,右手发明海洛因,他究竟是天使还是魔鬼?

众所周知,海洛因是当今世界最为泛滥的一种毒品。吸食者,轻则倾家荡产,重则家破人亡。 ... 2019/07/09 09:55 一入历史深似海,你需要个救生圈。 来自河南省. 於 ishare.ifeng.com -

#98.Heroin( 海洛因樂團) 共收藏2張專輯14首歌詞※ Mojim.com 魔 ...

他們在1993年分手之前發行了18首歌曲,開創了後來被稱為screamo的音樂風格。 歷史海洛因是screamo流派的先驅。他們以他們的歌曲的心理強. 於 mojim.com