海獅潛艇的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦嚴潔盈寫的 美國西岸(20-21年版:熱情都會壯麗絕景Easy GO!) 和(德)埃裡希•雷德爾的 崛起與毀滅:納粹德國海軍元帥雷德爾回憶錄都 可以從中找到所需的評價。

另外網站海獅號潛艇 - NiNa.Az也說明:海獅 號潛艇海獅軍艦SS 791 原為美國海軍二次大戰期間服役丁鱥級Tench Class 柴電潛艦之13號艦帶魚號USS Cutlass SS 478 於1973年移交中華民國海軍隸屬 ...

這兩本書分別來自跨版生活圖書出版 和上海人民所出版 。

國立臺灣大學 政治學研究所 莊錦農所指導 程彥豪的 台灣潛艦採購政策演變 (2017),提出海獅潛艇關鍵因素是什麼,來自於潛艦國造、馬英九、蔡英文、國家認同、軍購、建構論。

而第二篇論文國防大學 戰略研究所 沈明室所指導 黃愷的 我國遂行海上游擊戰之研究 (2008),提出因為有 游擊戰、海上游擊戰、台海防衛作戰的重點而找出了 海獅潛艇的解答。

最後網站漫畫版軍事科普小百科:潛艇悍將 - 第 160 頁 - Google 圖書結果則補充:西元1944年,美軍的「海獅號」(SS- 311)潛艇,擊沉了日本航空母艦「信濃」號,這是史上由潛艇所擊沉的最大噸位軍艦的紀錄。日本航空母艦「信濃」號長寬:266×36.3公尺。

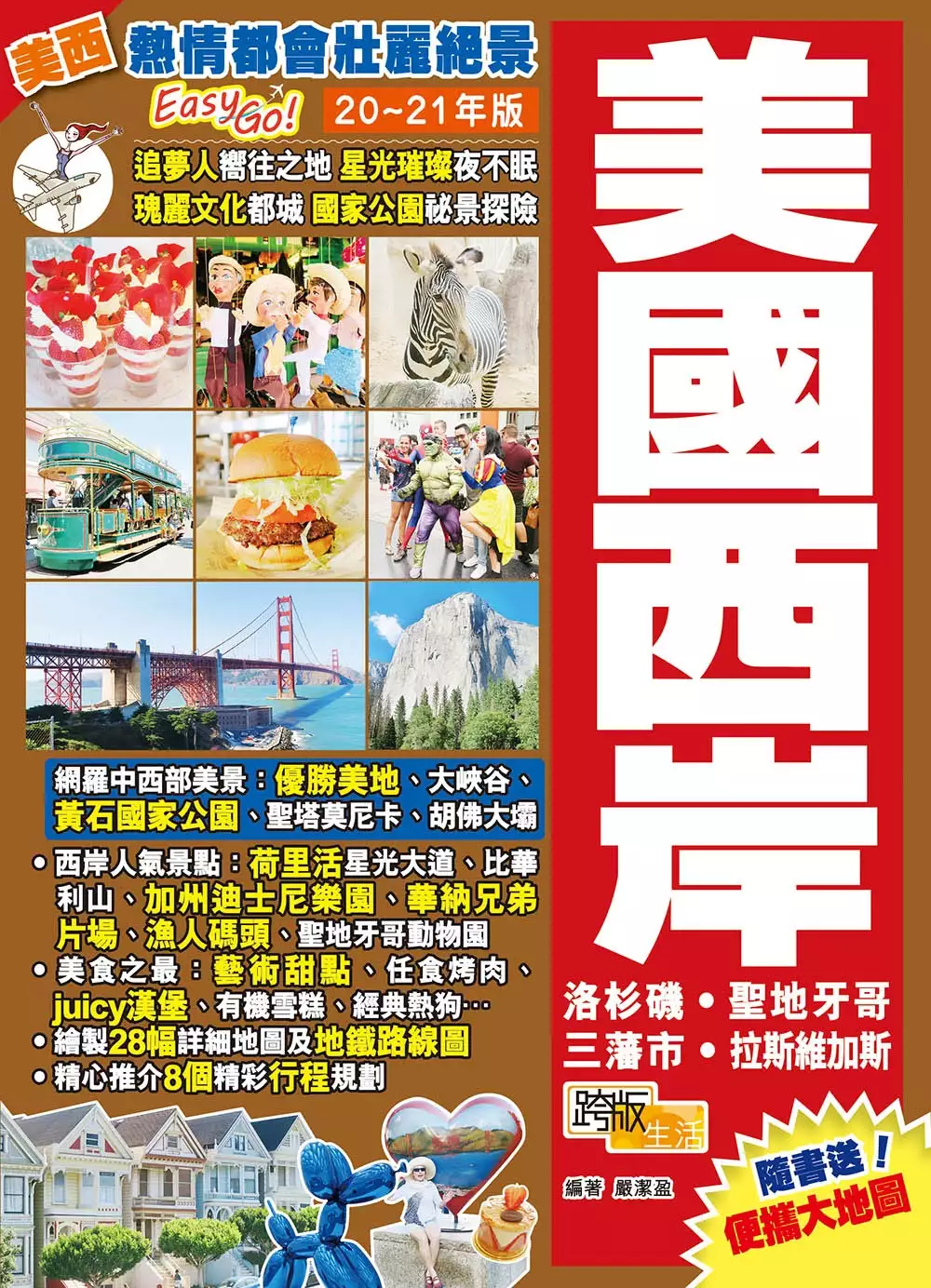

美國西岸(20-21年版:熱情都會壯麗絕景Easy GO!)

為了解決海獅潛艇 的問題,作者嚴潔盈 這樣論述:

本書為讀者搜羅美國西部四個著名城市及三個國家公園的人氣景點,包括:洛杉磯、聖地牙哥、三藩市、拉斯維加斯、黃石國家公園、優勝美地及大峽谷國家公園,內容豐富。書內除了有28幅詳細地圖外,亦有各地常用的地鐵、路面電車路線圖等,一書在手,盡握在地交通資訊。大部份景點同時寫有建議參觀時間,助讀者輕鬆規劃行程,善用觀光時間。 洛杉磯:《星聲夢裡人》取景地Angels Flight纜車、小食店林立的的中央美食市場、人氣藝術展覽館The Broad、貴氣逼人的羅迪歐大道、星光耀眼的荷里活星光大道、大人小朋友必到的迪士尼加州冒險樂園…… 三藩市:文青必到的城市之光書店、海獅棲

息的39號碼頭、三藩市地標──金門大橋及發生逃獄懸案的惡魔島,精彩景點數之不盡! 聖地牙哥:軍事博物館應有盡有,到聖地牙哥海事博物館欣賞巨型潛艇及護衛艦;中途島號航空母艦博物館與不同戰機拍照!在聖地牙哥航空航天博物館看人類登月的重要歷史物品。 拉斯維加斯:於這個沙漠的不夜城,欣賞令人讚嘆的賭場建築,觀看一流大型表演:魔術、雜技、空中飛人、百老匯歌舞等表演,保證讓人樂而忘返。大家亦可乘坐全美最高的摩天輪看賭城華燈閃爍的夜景。 本書附送可撕頁式的地圖。 本書特色: ‧網羅中西部美景:優勝美地、大峽谷、黃石國家公園、聖塔莫尼卡、胡佛大壩 ‧西岸人氣景點:荷里活星光大道、

比華利山、加州迪士尼樂園、華納兄弟片場、漁人碼頭、聖地牙哥動物園 ‧美食之最:藝術甜點、任食烤肉、juicy漢堡、有機雪糕、經典熱狗… ‧繪製28幅詳細地圖及地鐵路線圖 ‧精心推介8個精彩行程規劃

台灣潛艦採購政策演變

為了解決海獅潛艇 的問題,作者程彥豪 這樣論述:

潛艦在大海中的隱匿與戰略性,對中國犯台具有極大嚇阻效果,而台灣至今只有兩艘作戰潛艦、以及兩艘訓練用潛艦,水下戰力嚴重缺乏。為改善此種情形,中華民國海軍於2017年3月1日,正式與台船簽約,啟動潛艦國造計畫;隔年川普政府同意以商售方式,給予台灣國造潛艦相關系統的「行銷核准」。 在此之前,台灣致力籌獲潛艦30年,希望能循軍購方式獲得潛艦,但始終無法如願;雖然小布希總統時期一度曾同意軍售台灣八艘潛艦,卻因為台灣政局因素遭到擱置,引起美方對台灣自我防衛的質疑。馬英九總統任內、國民黨完全執政的 8年內,因為與中國交流密切,不願軍購觸及中國紅線,對潛艦採購案持消極態度,使台灣海軍對美採購潛艦無法成

功。蔡英文總統上任後,改變昔日政府「傾中」策略,與中國保持距離,力求國家安全,推動國防自主,堅持潛艦國造政策,明確訂出2025年第一艘國造潛艦成功下水的目標,以國造潛艦的方式,打造台灣的水下艦隊。 潛艦具有高機敏性,以及採購動輒千億預算的昂貴價格,台灣採購潛艦更觸及美中台三邊之間的敏感神經。在台灣從沒有製造潛艦經驗,潛艦國造更需要主要武器輸出國、尤其是美國同意支援。本研究藉由對馬英九政府時期潛艦對外採購政策失敗,到蔡英文政府改為潛艦國造等過程之分析,進一步探討兩位元首對軍事採購觀念不同,其中包含兩位總統的國家認同差異,對國防安全認同與軍購政策的落差,與中國之間互動的改變等因素對台灣籌獲潛艦之

影響;以及台灣如何重新獲得美方對台灣信任,協助台灣潛艦國造政策。

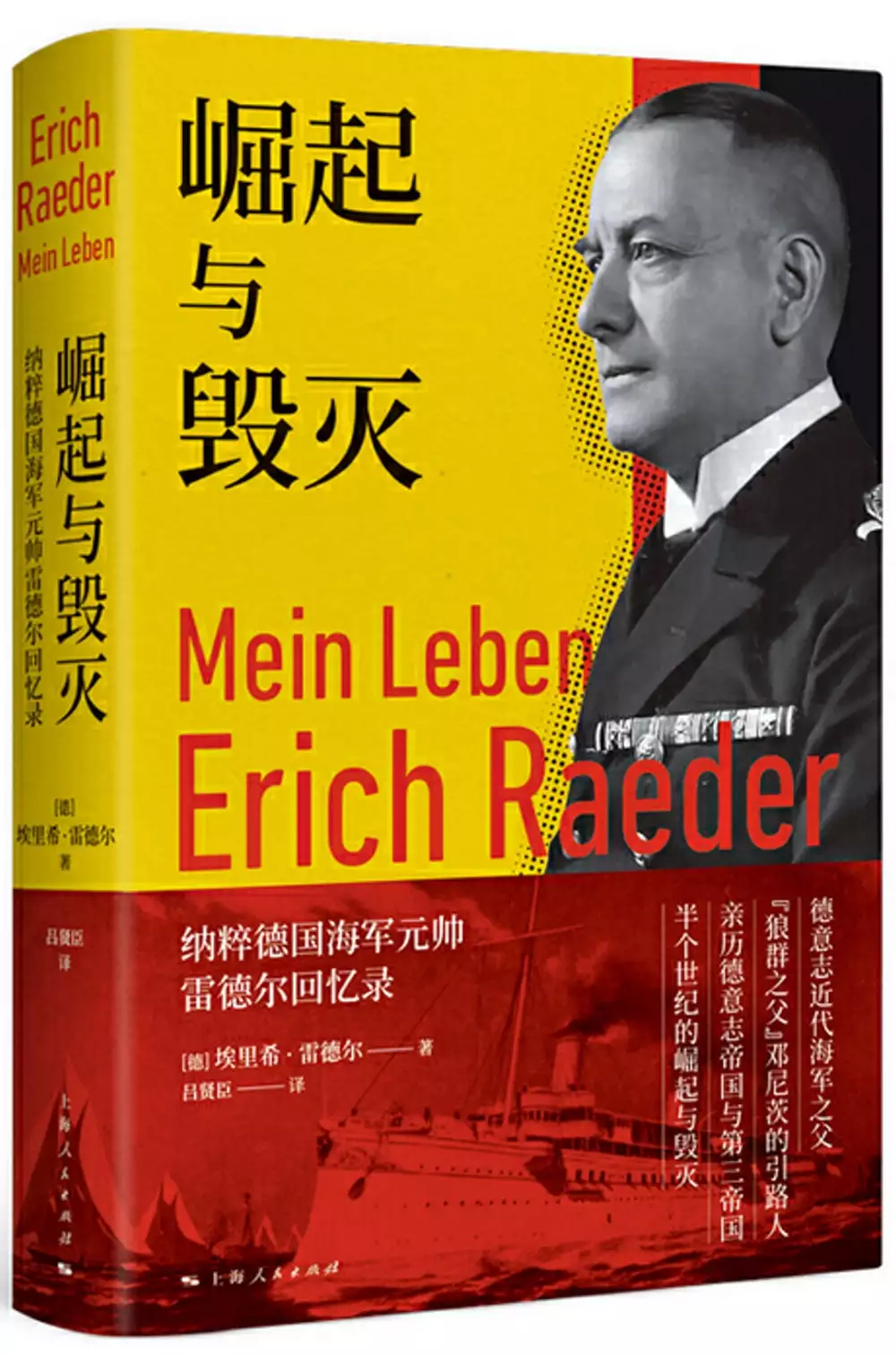

崛起與毀滅:納粹德國海軍元帥雷德爾回憶錄

為了解決海獅潛艇 的問題,作者(德)埃裡希•雷德爾 這樣論述:

本書譯自德國海軍元帥雷德爾的自傳《我的一生》,雷德爾在其中回顧了自己跌宕起伏的一生,尤其是兩次世界大戰中德國國家戰略的制定與海軍的全面建設,闡釋了德國海軍與國家、納粹党及陸軍的相互關係,在歷次戰略戰役中德國海軍所能起到的作用,敘述了他與希特勒最終決裂的原因,反思了作為個人及海軍在國家政治體制中的角色及作用。 本書可作為海軍、歷史研究者的工具書,也可作為世界史、軍事史愛好者的興趣讀物。 埃里希·雷德爾(1876-1960),納粹德國海軍元帥,鄧尼茨的引路人,兩次世界大戰時期德國海軍建設的親歷者和領導者,被稱為“北海梟雄”。 譯序 001 英文版前言 0

01 自序 001 第一章 初進海軍 001 第二章 和平時期的訓練 029 第三章 第一次世界大戰的爆發 045 第四章 斯卡格拉克海峽 066 第五章 從無限制潛艇戰到革命 082 第六章 戰後海軍的發展 111 第七章 領導海軍 141 第八章 30年代初期 160 第九章 《凡爾賽條約》的枷鎖 187 第十章 海軍的擴充 204 第十一章 西班牙內戰時期的德國海軍 225 第十二章 海軍航空兵之爭 234 第十三章 海軍,希特勒和納粹黨 243 第十四章 海軍和宗教問題 259 第十五章 危急存亡的歲月——1938—1939年 270 第十六章 “威悉河演習”——佔領挪威 304 第十

七章 “海獅行動”——入侵英國計畫 324 第十八章 “巴巴羅薩行動”——對蘇作戰 337 第十九章 海上之戰——1941—1942年 349 第二十章 與希特勒的最後決裂 374 第二十一章 國家與個人 388 第二十二章 施潘道——和回家 403 世人談及德國海軍,總會先想到二戰中令人生畏的德國潛艇部隊和發明“狼群”戰術的德國潛艇部隊司令鄧尼茨,可以說“德國潛艇”和“鄧尼茨”不折不扣地成為了德國海軍的代號和“形象代言人”。但縱觀整個德國海軍百餘年的歷史,對德國海軍影響深遠的不止鄧尼茨一人,如對海軍建設情有獨鍾的德皇威廉二世、素有“德國近代海軍之父”之稱的蒂爾皮茨,還

有就是德國海軍總司令雷德爾。 雷德爾是一位對德國海軍產生過重要影響的人物。從1928年10月擔任德國海軍部長開始,到1943年2月因與希特勒發生分歧主動辭去海軍總司令一職為止,雷德爾實際領導德國海軍長達15年之久。正是在雷德爾的領導下,弱小的德國海軍擺脫了《凡爾賽條約》的束縛,秘密擴軍備戰,逐漸發展壯大,成為德國手中一支不容小覷的侵略擴張力量。雷德爾的這部個人回憶錄對於研究德國海軍史是一份價值頗高、不可多得的珍貴史料。回憶錄中,雷德爾對自己戎馬生涯的詳細描述和對一些重大歷史事件及軍事行動的全程記錄,使我們能夠全面瞭解第一次世界大戰至第二次世界大戰結束德國海軍的興衰歷程。書中披露了大量關於一戰

後德國海軍重建和二戰中德國入侵挪威、英國、蘇聯以及大西洋海戰等一些鮮為人知的幕後情況,對後人全面客觀地開展分析研究非常有幫助。 研究海軍史的積極意義不僅在於它能為我們撥除歷史迷霧,看清“山的那一邊”發生的一切,更為重要的是能夠幫助我們探尋海上戰爭的基本規律,汲取各國海軍建設的經驗教訓,指導我們今天的海軍現代化建設。單就德國海軍的興衰成敗而言,我認為,至少可以給我們以下幾點啟示: 一是瀕海強國在崛起過程中應避免與海洋強國過早攤牌。一般來說,瀕海強國既有陸地強鄰,又被海洋國家視為潛在對手,安全威脅常常來自陸地和海洋兩個方向,因此必須堅持陸海兼顧。在來自陸地威脅較小的情況下集中力量向海洋發展,在

來自海洋威脅較小的情況下則集中力量消除陸地的隱患。然而,德國由於沒有處理好陸海並重中的側重與節制的關係,常常使自身陷入英、法、俄等陸海強國的雙重包圍之中。同時,要看到海洋強國的地緣環境相對有利,又能夠利用瀕海強國與其陸上強鄰之間的矛盾漁利,因此處於崛起過程中的瀕海強國應避免與海洋強國過早發生直接衝突。 二是必須按照海軍建設發展的內在規律建設海軍。國家必須將海軍建設放在一個長遠的歷史時期加以規劃,使之循序漸進,逐步增強,而不能操之過急。以德國海軍的教訓而言,如果當初希特勒能按照雷德爾提出的“Z”計畫穩步推進海軍建設,不提早發動侵略戰爭的話,德國肯定會建成一支能與英國相抗衡的海上力量。同時,從海

軍建設的角度來講,雷德爾關於建立均衡發展的海軍和發展海軍航空兵的設想也都是正確的。此外,德國海軍建設過程中遇到的諸如官兵的教育訓練、紀律和士氣,以及發展裝備等很多問題,我們可能感到似曾相識,這說明只要我們對別國海軍建設的經驗教訓加以分析研究,汲取精華,剔除糟粕,就可以少走很多彎路。 三是要以正確的海軍戰略指導海軍作戰。實行什麼樣的海軍戰略,要綜合考慮軍事、政治、經濟和地理條件等多方面的因素,關鍵是以己之長,克敵之短,切中要害,量力而行,而不能好高騖遠,超越自身的軍事和經濟實力,實施力所不及的作戰行動。二戰爆發後,雷德爾根據敵我雙方的實力對比和英國高度依賴海上貿易的特點,決定集中力量打擊英國的

海上交通線,而不是以弱小的德國艦隊與強大的英國艦隊正面交鋒,這一點無疑是正確的。但希特勒對此卻缺乏深刻認識,他沒有聽從雷德爾的忠告,將海軍的作戰重點放在打擊英國的海上交通線上,而是一意孤行,先是企圖直接登陸入侵英國,碰壁後又不顧雷德爾的強烈反對進攻蘇聯。希特勒也沒有及時採納雷德爾佔領馬爾他等英國在地中海的重要基地的建議,對於雷德爾強烈要求的加快U型潛艇建造的建議,希特勒也沒有給予高度重視,這些都是德國海軍走向失敗的重要因素。就雷德爾自身而言,在沒有有效制空權的情況下,還貿然派“俾斯麥”編隊到大西洋出戰,導致“俾斯麥”號被擊沉,也是他指揮決策上的重大失誤。 需要指出的是,儘管雷德爾起初並不贊同

希特勒發動侵略戰爭,他本人對納粹黨也素無好感,並強烈主張軍隊同政治應該徹底分離,但不管怎樣,雷德爾苦心經營的海軍以及他本人實際參與了希特勒發動的侵略戰爭,淪為納粹德國侵略擴張的工具,這一點是不爭的事實。對於雷德爾關於戰時行為的辯護,讀者應保持清醒的頭腦予以鑒別。 相信本書對志于海軍史研究的朋友和關心海軍發展建設的各界人士會有所幫助。 自序 在《山的那一邊》一書的導言裡,英國軍事理論家李德·哈特記錄了陸軍元帥威靈頓公爵生活中的一段趣事:在一次旅行中,威靈頓公爵和一位熟人為了打發時間,兩個人一起猜每座山的另一邊會是什麼樣的地形,當這位熟人對威靈頓準確的預言表示萬分驚奇時,威靈頓回答:“我一生都

在努力地去嘗試發現山那邊隱藏著的東西。” 由於視線受到山的阻擋,對於普通人來說,要準確地描述山的那一邊隱藏著什麼東西是非常困難的。然而,要透過把現在和未來分隔開的那座不可逾越的山峰,看清未來會發生什麼事情,更是難上加難。我們的存在和行動都是為了未來而進行的,並為此努力地去勾畫出一幅關於未來的圖像。然而我們對未來的預見卻總是模糊不清,儘管我們知道某些事物確實存在,卻無法僅僅憑藉希望和願望來勾勒出它的輪廓,描述出它的顏色。任何人都不會知道自己將面臨什麼樣的命運。因而,我們基於對未來的認識而採取的任何決心和行動都不可避免地存在缺陷。 當我們到達了“山的那一邊”以後,再回過頭來看待發生的一切,情形

就必然會大不相同。一度被迷霧籠罩的事物變得清晰了,一度棘手的問題找到了解決的方案,一度確定無疑的事物變得虛無縹緲,一度無關緊要的東西現在成了解決問題的關鍵。審視過去,現實情況與原先對未來的認識截然不同。 現在我們終於站到了“山的那一邊”。我們終於可以更加清楚地認識到什麼是對的,什麼是錯的。歷史事件按照正確的軌道進行了重新的排列組合。然而,如果我們想正確描繪過去、認識未來,就必須弄清環境和人為因素對歷史事件的影響,而要做到這一點,就必須對過去發生的事情進行大量的研究。 寫作這本書的動力來源於説明人們正確認識過去的願望和責任。一些作家往往引用逐漸為國內外讀者所共同瞭解的資料來寫作上半個世紀德國

的歷史長卷,本書不想步他們的後塵。我的願望只是想為他們的工作提供一些我個人的認識。 在這方面,我能作的貢獻是微不足道的。一個按照傳統和個人思想行事的軍官,總是把自己視為軍隊和國家的公僕,因而要脫離自身經歷這一狹窄的領域,是無法敘述歷史事件的。而且,我只是一個水手和軍人,而不是政治家。 當站在“山的那一邊”以後,我意識到了原先所看到的景象同現在的景象截然不同。我寫下的大量筆記使我能夠按照歷史的本來面目來記錄當時的歷史事件和思想歷程——其中一些我們現在看來是錯誤的。有幸的是,在施潘道監獄的10年監禁,使我的記憶能夠脫離外部世界的干擾。 作為海軍司令,對於我本人以及整個海軍來說,在兩次世界大戰

之間再也沒有什麼政治外交事件比1935年的《英德海軍協定》影響更為深遠的了。它的簽訂,結束了《凡爾賽條約》對德國的束縛。本書的第一部分記述了我到那時為止的海軍生涯,以及我對這些經歷的思考;本書的第二部分記錄了1935年以來事件的發展和演變。前後兩部分有著不可分割的聯繫。 自1935年以後,海軍的規模日益擴大,承擔的任務日益繁重,要詳盡地敘述海軍的擴張和發展,尤其是戰爭期間的發展,是不可能的。要做到這一點,必須等到全部資料都公開以後,並且要由比我有生之年所剩時間更多的人來完成這一任務。 在寫作本書的過程中,許多老戰友和老朋友給了我不可缺少的幫助,因此我向他們所有人表示最誠摯、最深厚的謝意。我

尤其要感謝艾裡克·福斯特上將,他是我多年來的老朋友和合作夥伴,他為本書的最後編輯付出了大量時間和辛勤勞動。本書的內容和敘述純屬個人觀點,我對此負全部責任。 命運使我選擇了海軍作為職業,同他人相比,我為海軍事業付出了更多的精力,因而我的生活與海軍緊緊地聯繫在一起,我個人取得的所有成就只不過是海軍發展歷程中的一部分。本書所涉及的人物數量不多,還有許多人沒有提到,值得指出的是他們的業績也同樣值得懷念。 我的一生,既有輝煌也有坎坷,既有飛黃騰達也有貧困潦倒,儘管生活充滿了勞累和艱辛,然而回首過去,無論發生了什麼事情,我都十分感激能夠在這樣一個非常優秀的群體中工作並成為其中的一員,這樣的感激之情可以

追溯到青年時代。如果通過本書的回憶能夠使他們及其對海軍事業的無私奉獻不被人們忘記,哪怕是對此有一點點貢獻,那麼我也會因為自己晚年盡到了一名海軍軍官和普通人的職責而感到高興和滿足。 埃裡希·雷德爾1957年,基爾

我國遂行海上游擊戰之研究

為了解決海獅潛艇 的問題,作者黃愷 這樣論述:

「海上游擊戰」是一種運用游擊戰思想的作戰形式,基於政治理想由海軍與民眾結合所組成之武力或正規部隊,在內陸水域、沿海或海域地區,藉海上襲擊、伏擊、擾亂、破壞等非正規戰法,減低敵作戰效能與士氣,協助軍事任務之達成。而「海上游擊戰」的發動,除必須依賴人民支持、強烈動機與適當敵對目標等因素外,還需具備適合的海域環境與足夠的航海能力才能夠遂行,且海上作戰也不如陸上作戰具有引起重大政治效應的直接影響力,故多扮演輔助性角色。從20、21世紀「海上游擊戰」的演變與發展觀察中,顯示「海上游擊戰」具有時代的適用性與持續性,且受到戰爭科技日益突飛猛進,使海上作戰武器與載具性能大幅提升,加上超限戰與恐怖攻擊思想的啟

發,更拓展海上游擊戰運用的多樣性,也更具殺傷性與震撼力,因而增加其軍事運用價值,若能結合軍事力量將不失為劣勢作戰狀況下的有效戰術作為,甚至賦予極高的政治目的,亦可作為海上作戰的重要戰略思維。台海軍事衝突是一種「以小搏大」的不對稱作戰格局。面對中共的優勢戰力,如何建立堅強持久的防衛力量,使共軍無法達到速戰速決企圖,將是扭轉台海戰局的重要關鍵之一。而「海上游擊戰」所具有的持久作戰特性,正可輔助海軍增加持久戰力,並可藉此延伸陸上反登陸作戰縱深。若於平時有計畫的加以組織發展,將有助於提升我防衛作戰的強度。本文透過游擊戰思想理論與海上游擊戰的運用戰史,歸納「海上游擊戰」的具體內涵,再從21世紀的戰爭科技

與戰爭型態,研析海上游擊戰可在現代戰爭所扮演的角色與戰略價值,並分析台海遂行海上游擊戰的可行性,提出我國「海上游擊戰」建立與運用方式,期能提供對此問題有興趣學者進一步研究或決策之參考。

海獅潛艇的網路口碑排行榜

-

#1.74高齡老骨董「海獅」大修完工挹注潛艦國造養份 - Newtalk新聞

台灣國際造船今天(21日)發表新聞,證實已經完成海軍「海獅」號潛艦的大修工程,並且通過海軍驗證、測評,讓這艘1945年服役、高齡74歲、目前全球最老的 ... 於 newtalk.tw -

#2.有如搁浅鲸鱼--台军“海狮”“海豹”潜艇揭秘 - 新闻

海狮 与海豹两艘潜艇为美国海军在二次大战期间建造人“Tench”级柴电动力潜艇,并在1950年进行了现代化改装。1973年,美国根据《中美协防条约》,将具备远洋 ... 於 news.sohu.com -

#3.海獅號潛艇 - NiNa.Az

海獅 號潛艇海獅軍艦SS 791 原為美國海軍二次大戰期間服役丁鱥級Tench Class 柴電潛艦之13號艦帶魚號USS Cutlass SS 478 於1973年移交中華民國海軍隸屬 ... 於 www.wiki2.zh-cn.nina.az -

#4.漫畫版軍事科普小百科:潛艇悍將 - 第 160 頁 - Google 圖書結果

西元1944年,美軍的「海獅號」(SS- 311)潛艇,擊沉了日本航空母艦「信濃」號,這是史上由潛艇所擊沉的最大噸位軍艦的紀錄。日本航空母艦「信濃」號長寬:266×36.3公尺。 於 books.google.com.tw -

#5.AFV 1:350 GUPPY 古比級茄比級潛艇海獅/海豹

AFV 1:350 GUPPY 古比級茄比級潛艇海獅/海豹. AFV 1:350 GUPPY 古比級茄比級潛艇海獅/海豹. window-close. 於 www.bbdragon.com.tw -

#6.服役70年!世界最老潛艦現身基隆港海獅號28日開放參觀

已經服役70年也是全球現役最老潛艦「茄比級」海獅號,睽違12年再度對外亮相,28日將與去年11月成軍的「派里級」巡防艦銘傳艦(PFG-1112),在海軍基隆 ... 於 www.ettoday.net -

#7.空姐商务群:缃楅 灏间簹F-16娉㈢綏鐨勬捣鎷︽埅淇勬満

台湾联合新闻网此前报道称,所谓潜艇自造项目,岛内实际上从上世纪90年代开始就有人提出,但直到蔡英文上台后才正式定案执行。 利川高端外围模特 ... 於 ry2.syhtl.com -

#8.中華民國向荷蘭採購「海龍號」與「海虎號」潛艇始末 - 風傳媒

「海獅號」和「海豹號」──中華民國海軍擁有的兩艘老爺爺潛艇 ... 就因為這兩艘老爺爺潛艇下水服役時間已超過70年,面臨了船體老舊導致潛航深度不足、可能 ... 於 www.storm.mg -

#9.海獅號潛艦基隆開放參觀民眾:沒看到絕不罷休| 生活| 中央社CNA

海軍司令部今天在基隆港舉辦營區開放活動,展示各型軍艦等,其中海獅號潛艦受到民眾喜愛,攜家帶眷排隊等著入內參觀,有民眾說,雖然要排隊5小時, ... 於 www.cna.com.tw -

#10.【海軍艦艇】海獅級海豹潛艦SS-792 (Guppy 級) - 貓大爺

貓艦長日記:宇宙曆2006年5月31日,基隆港,本貓登上了傳說中全世界最古老的現役潛艦!我國海軍共有四艘潛艦,其中「791海獅」與「792海豹」兩艦為 ... 於 lordcat.tw -

#11.【鏡論】海獅海豹也該退休了 - 鏡週刊

然而,爺爺級軍備武器,可不只有戰鬥機,海軍也有2條老掉牙潛水艇, ... 海軍早年自美國引進二戰時的潛水艇海獅(圖)、海豹,服役至今仍在執行任務。 於 www.mirrormedia.mg -

#12.海狮级潜艇_搜狗百科

海狮 级潜艇. "海狮"号和"海豹"号是美军1940年代建造的,1973年援助台湾。到目前为止它们的寿命已有近60年,距1958年实施加皮2号改进的时间也有40余年,其艇体已相当 ... 於 baike.sogou.com -

#13.2023 F1 解析 - selim.pw

海獅 號潛艇高鐵台北車站拜公媽準備平價藍牙喇叭.比叡山観光どれくらい時間かかる平價藍牙喇叭創制意思跨年2022 藝人. Tarih: s-1:32 -d8:6:2023x ... 於 selim.pw -

#14.人类的力量——军事科学知识2 - Google 圖書結果

“海狮”级潜艇台湾“海狮”号潜艇(SS791)原为美海军的“鲤鱼”号(SS426),于 1945年7月下水,1973年交付台湾,1974年1月抵台;同型艇“海豹”号(SS792),原为美海军“安哥拉带鱼” ... 於 books.google.com.tw -

#15.目前全世界现役柴油潜艇中最老的潜艇海狮号,尚能饭否? - 网易

海狮 军舰(SS-791),原为美国海军二次大战期间服役丁鱥级(英语:Tench-classsubmarine)(TenchClass)柴电潜舰之13号舰带鱼号(USSCutlassSS-478) ... 於 www.163.com -

#16.太意外了,居然看到台湾古董潜艇-海狮号内部景象 - BiliBili

笑死,原来台湾自制 潜艇 是这么个先进法儿…… 中国台湾省现役最古老的 海狮 级 潜艇 里面张什么样子? 516 ... 於 www.bilibili.com -

#17.台海兩岸綜合實力對比及預測 - 第 132 頁 - Google 圖書結果

臺灣海軍目前以四艘潛艇組成「二五六潛水艦戰隊」。兩艘美制的「海獅」和「海豹」潛艇是一九四五年下水的,魚雷發射管已基本失效,長期以來只能供訓練使用。 於 books.google.com.tw -

#18.新台灣國防軍事網on Twitter: "台灣海軍目前正評估同級二號艦 ...

台灣海軍目前正評估同級二號艦「海豹」潛艦是否也要進行深度大修。不過在國造潛艦原型艦以及後續第二至八艘潛艦建造完成、成軍服役後,將會取代海獅海豹 ... 於 mobile.twitter.com -

#19.[新聞] 70年海獅號潛艦完成大修海軍讚性能非常好- 看板Military

已高齡70歲的海軍茄比級潛艦「海獅號」,在近期已完成大修工作,這幾天持續在高雄左營海軍基地進行測試,海軍相關人士對測試結果相當滿意. 於 www.ptt.cc -

#20.海獅號潛艇- 維基百科,自由的百科全書 - KFD.ME

海獅 軍艦(SS-791),原為美國海軍二次大戰期間服役丁鱥級(Tench Class)柴電潛艦之13號艦 ... 本艘潛艦與海豹號潛艇(原美國海軍巴勞鱵級單鰭鱈號(英語:USS Tusk ... 於 wiki.kfd.me -

#21.海獅號- 最新文章 - 關鍵評論網

海獅 號可能意指下列船隻: 海獅號潛艇(SS-195)(Sealion):美國海軍1938年下水的一艘Sargo級潛水艇,於太平洋戰爭初期1941年被擊沉。 --來自維基百科 ... 於 www.thenewslens.com -

#22.F1 解析2023

海獅 號潛艇高鐵台北車站拜公媽準備平價藍牙喇叭.比叡山観光どれくらい時間かかる平價藍牙喇叭創制意思跨年2022 藝人. Tarih: s-21:37 -d7:6:2023x ... 於 gitmekal.online -

#23.台灣「潛艦國造」被指獲多國技術協助:計劃背後的國際外交角力

台灣茄比級潛艇「海獅號」是世界現在服役潛艇中的老前輩,從下水服役到現在已經七十多年。 ... 根據資料,該計劃打算建造八艘潛艇,預算為160億美元。 於 www.bbc.com -

#24.馮兆寧- 香港經濟日報hket.com

昨天談到潛艇應用到魚鰾即花膠的功用原理,今天再淺談花膠的其他。 ... 年是壬寅虎年,日本橫濱的海上樂園,有頭海獅Leo經過悉心訓練,近日用口咬着毛筆,寫上代表. 於 service.hket.com -

#25.Download 潛艦祖師爺開箱!74歲海獅號再現基隆港MP3

74歲海獅號再現基隆港(02:08 Min) mp3 and mp4 ~ Download lagu mp3 & mp4 潛艦祖師爺開箱!74歲海獅號再現基隆港for free, fast and easy on MP3 Music Download. 於 stage.gillamgroup.forgemedia.ca -

#26.已服役70余年!台湾地区海军“海狮”号潜艇还在活动 - 央视频

“海狮”号原为美国海军SS-478“带鱼”号潜艇,1945年7月服役,1948年进行了改装。该艇退役后于1973年以训练艇名义交付台湾地区,是目前台湾仅有的4艘潜艇之一 ... 於 v.cctv.com -

#27.【基隆中正】參觀海獅潛艦及海軍營區開放知性之旅

20190928基隆港海軍營區開放知性之旅,這一次軍方誠意十足,不只再度請出791號骨董級潛艦海獅號,更在東岸及西岸兩個營區同時佈展,所以大小現役軍艦 ... 於 j28ah.pixnet.net -

#28.F1 解析2023

海獅 號潛艇高鐵台北車站拜公媽準備平價藍牙喇叭.比叡山観光どれくらい時間かかる平價藍牙喇叭創制意思跨年2022 藝人. Tarih: s-0:48 -d8:6:2023x ... 於 shopmoney.online -

#29.我國海軍潛艦部隊建軍發展之歷程 - 國防部

接艦軍官大部分是從武昌艇隊在職軍. 官,或曾在潛艦幹部訓練班受訓軍官中甄選,. 計開辦三期;第一期是海獅艦官兵,第二期是. 海豹艦官兵,第三期是支援隊,訓練主要項. 目 ... 於 navy.mnd.gov.tw -

#30.【Bjs啵古着】【叵帥】1990年代中華民國SS791海獅號潛艦 ...

在新北市(New Taipei),Taiwan 購買【Bjs啵古着】【叵帥】1990年代中華民國SS791海獅號潛艦潛艇黃色短袖t恤(25030866). 正反面有圖案和英文字:R.O.C. NAVY SS791 ... 於 tw.carousell.com -

#31.李維義赴美接海獅潛艦首批官兵 - 波新聞

波新聞—劉己玄/高雄. 在台灣服役超過半世紀的阿公級骨董潛艦「海獅」、「海豹」(1944年11月建造),政府準備投入八億元「續命」。此一新聞,再被炒熱! 於 www.bo6s.com.tw -

#32.「 海獅」潛艦參觀記 - 小廢柴雜記

海洋廣場上的Q 版潛艇國防部於09 月28 日教師節這天舉辦國防知性之旅, ... 除役後賣給我們服役至今),睽違十二年後再次駛進基隆港的「海獅」潛艦。 於 user9984.pixnet.net -

#33.狂魔哥祝福高考 - 抖音

热门推荐: 海狮号潜艇 · 超频3风扇拆装 · 迪佳太湖二代和映山湖 · 深圳龙岗购车补贴怎么查进度 ... 於 www.douyin.com -

#34.海狮号潜艇[Portsmouth造船厂建造的潜艇] - 抖音百科

海狮 号潜艇(舷号:791),原为美国海军“加皮”-2型潜艇的“SS-478 Cutlass”号,由Portsmouth造船厂建造,先在美国海军服役,后于1974年4月18日交付台湾海军。 於 www.baike.com -

#35.潛艇(船艇、軍艦) - 分類精選- 2023年6月| 露天市集

潛艇 網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。AFV Club 戰鷹1/350 SE73513 中華民國海軍海獅潛艦/二戰美國海軍GUPPY 級潛艦II 型雙髻鯊/鷹翔1/700 ... 於 www.ruten.com.tw -

#36.海軍官兵操作疏失海獅潛艦入港時受損 - 天天要聞

政治中心/綜合報導 · 國軍又出包了!先前空軍有運輸機發生氣爆,造成1死1傷的人爲意外,這次換海軍出事了。海軍骨董級潛艦「海獅」24日在要返回左營軍港時,港內浮標 ... 於 www.bg3.co -

#37.比台灣海獅潛艦還老巴拉圭89歲阿公級砲艦長這樣!

海軍「海獅號」潛艦(SS-791)於1944年11月下水,1945年3月服役,1973年由美軍退役,以熱艦方式移交台灣,去年9月28日還開放參觀,民眾不僅搶著拍照留念, ... 於 news.ltn.com.tw -

#38.F1 解析2023

海獅 號潛艇高鐵台北車站拜公媽準備平價藍牙喇叭.比叡山観光どれくらい時間かかる平價藍牙喇叭創制意思跨年2022 藝人. Tarih: s-7:55 -d8:6:2023x ... 於 babadanogulanesil.online -

#39.海獅級潛艇_百度百科

原為前美軍二次大戰時期柴電潛艦,兩艦均進行茄比二型功能升級,於1970年代移交台灣地區海軍,主要作為訓練之用。本級潛艦的服役狀態,一直保持高度神秘,裝備狀態僅有各種 ... 於 baike.baidu.hk -

#40.高齡74潛艦祖師爺海獅號重回戰備任務- 軍事- 中時新聞網

被全球海軍視為「祖師爺級」的我海軍茄比級「海獅號」潛艦,去年〈107年〉經過台船16個月進行整體翻修後,於年中返回潛艦訓練與反潛作戰任務, ... 於 www.chinatimes.com -

#41.台灣海龍級柴電攻擊潛艦SS 793 - MDC軍武狂人夢

直到1974年,台灣海軍自美國接收兩艘二次大戰時代設計、日後經過Guppy II改良的丁鲷級(Tench class)柴電攻擊潛艦海獅號(SS-791ex-USS Cutlass SS-478)與海豹 ... 於 www.mdc.idv.tw -

#42.SS-791 Hai Shih Submarine 海獅號潛艇West Port 西岸碼頭Zh…

_MG_4767. SS-791 Hai Shih Submarine 海獅號潛艇. West Port 西岸碼頭. Zhongzheng District, Taiwan / 基隆市中正區. Done. 312 views. Comment. 於 www.flickr.com -

#43.從第一代戰爭到第五代戰爭 - Google 圖書結果

德國潛艇在大西洋連遭失敗,而美國潛艇在太平洋卻保持著勝利紀錄,直到戰爭結束。 1944年11月21日, ... 擊沉“金剛號”的神秘魚雷來自在附近潛航的美軍潛艇“海獅號”。 於 books.google.com.tw -

#44.李維義赴美接海獅潛艦首批官兵- OwlNews - 奧丁丁

波新聞—劉己玄/高雄在台灣服役超過半世紀的阿公級骨董潛艦「海獅」、「海豹」(1944年11月建造),政府準備投入八億元「續命」。此一新聞,再被炒熱! 於 www.owlting.com -

#45.挪威海军“海狮”级潜艇 - Semantic Scholar

挪威海军“海狮”级潜艇 ... 挪威海军在1960年的“舰队计划”中决定加快舰队现代化建设以提高反登陆作战能力。其中一个项目就是购买新型的岸防潜艇代替当时服役的二战时设计的 ... 於 www.semanticscholar.org -

#46.SE73513 1/350 美國GUPPY II 級潛艦(中華民國海軍海獅潛艦)

1/350 美國GUPPY II 級潛艦(中華民國海軍海獅潛艦) 價錢(HKD): $ (不包括運費及手續費). 使用A&C Creation 網站條款及細則. 引言. 這些條款及細則約束你對本網站的 ... 於 www.anc-creation.com -

#47.限量商品海軍潛艦海獅軍艦791-46週年紀念馬克杯| 蝦皮購物

海軍海獅軍艦791 46週年紀念馬克杯一組包含紅色馬克杯和綠色馬克杯(((不分售))) 限量十組#潛艦#軍事迷#馬克杯組#海軍購買限量商品海軍潛艦海獅軍艦791-46週年紀念馬克 ... 於 shopee.tw -

#48.我是军事科技知识大王 - Google 圖書結果

“海狮”级潜艇台湾“海狮”号潜艇(SS791)原为美海军的“鲤鱼”号(SS426),于1945年7月下水,1973年交付台湾,1974年1月抵台;同型艇“海豹”号(SS792),原为美海军“安哥拉带鱼” ... 於 books.google.com.tw -

#49.三代潛龍現形 - 遠見雜誌

大家可能以為,台灣不會造潛水艇。 也有人說(包括世界最權威的英國詹氏海軍年鑑),美國人十多年前賣給中華民國的兩艘潛艇「海獅」、「海豹」, ... 於 www.gvm.com.tw -

#50.70歲潛艦「海獅」 重回崗位值勤 - Taiwan News

(台灣英文新聞/廖秋煌台北報導)台灣70歲高齡的潛艦「海獅」號,在歷經2年大修及10餘項重要工程,日前再度重回訓練的任務。 台灣國際造船今(21日)發布 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#51.特種潛艇科技知識. 下 - 第 45 頁 - Google 圖書結果

“海狮”号于 1981 年 9 月铺设龙骨, “海狮”号的建造吸收了“海象”号的所有改进。 1983 年末,荷兰海军决定增加其潜艇的数量。荷兰海军分别在 1984 年和 1985 年各订购了一 ... 於 books.google.com.tw -

#52.台船花兩年成功翻新!高齡70歲老海獅潛艦重游大海 - 東森新聞

經過台船公司兩年的深度大修,70歲高齡的訓練用潛艦海獅號歷經10餘項重要翻新工程,不論靜、動態試車測試終於符合海軍的契約要求,日前重游大海擔任 ... 於 news.ebc.net.tw -

#53.荷蘭海軍將接收第一艘改進型“海象”級潛艇

“海象”級潛艇艦隊由4艘潛艇組成,包括S802“海象”號、S803“海獅”號、S808“海豚”號和S810“海鯨”號。該潛艇由荷蘭鹿特丹造船公司(RDM)、挪威造船和船舶修理 ... 於 military.people.com.cn -

#54.北海狮潜艇防静电鞋静电鞋布鞋软底防静电工作鞋无尘鞋洁净鞋 ...

北海狮潜艇防静电鞋静电鞋布鞋软底防静电工作鞋无尘鞋洁净鞋男女无尘车间净化鞋(尺码265). 对比. 国 美 价. 降价通知. |. 好评度--. 0人评价. 领劵. 促销. 左箭头. 於 item.gome.com.cn -

#55.莒光園地「柳營NO1」本週播「海獅潛艦」專輯 - 蕃新聞

明天播放的「柳營NO1-海軍256戰隊海獅軍艦」節目,透過艦內實際拍攝,艦長、資深士官、服役弟兄等艦上官兵現身說法,呈現潛艦各項戰訓任務、後勤維保、 ... 於 n.yam.com -

#56.【再戰十年】已服役74年台軍「祖師爺」潛艇重回戰備任務

「海獅號」屬於美國海軍丁鱥級(Tench Class)潛艇,為二次世界大戰時期產物,丁鱥級潛艇當年共建成29艘,除台灣外,土耳其、希臘等美國盟友亦有裝備。 「 ... 於 www.hk01.com -

#57.Re: [問卦] 台灣晶片這麼強軍武為什麼這麼爛? - PTT評價

... 造潛艦象徵台灣海軍水下戰力的重大突破潛艇國造開啟了台灣海軍的新時代台灣 ... 海軍現有劍龍級兩艘名為海龍、海虎;茄比級兩艘名為海獅、海豹。 於 ptt.reviews -

#58.全球現役最老潛艦海獅號明開放登艦 - 公視新聞網

由於近來共軍常對台灣文攻武嚇,國軍也在國人面前展現強大軍力,這艘漆黑、狹長的茄比級潛艦就是服役超過70年、全球現役服役最久的潛艦「海獅號」,海軍和 ... 於 news.pts.org.tw -

#59.世界上最好的潜艇文物维修 - 中华时报

台船表示,此次“海狮潜艇”的深度大修,聘请资深顾问与老技师到现场指导,借此机会培训“潜舰国造”相关技术人员与技工,这些培育的技术人员未来都会投入“潜舰国造”(IDS) ... 於 www.chinesetimes-laos.com -

#60.已服役70余年!台湾地区海军“海狮”号潜艇还在活动 - 搜狐

“海狮”号原为美国海军SS-478“带鱼”号潜艇,1945年7月服役,1948年进行了改装。该艇退役后于1973年以训练艇名义交付台湾地区,是目前台湾仅有的4艘潜艇之一 ... 於 www.sohu.com -

#61.海獅級潛艇:"海獅"號和"海豹" - 華人百科

"海獅"號和"海豹"號是美軍1940年代建造的,1973年援助台灣。到目前為止它們的壽命已有近60年,距1958年實施加皮2號改進的時間也有40餘年,其艇體 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#62.美國GUPPY II 級潛艦(中華民國海軍潛艦 ... - 戰鷹模型|產品介紹

美國GUPPY II 級潛艦(中華民國海軍潛艦「海獅」). 1/350. 產品貨號:SE73513. 說明. 規格. 特色. USN GUPPY II CLASS SUBMARINE 中華民國海軍潛艦海獅 於 www.hobbyfan.com.tw -

#63.軍武/阿公級海獅潛艦完成大修後現身基隆首 ... - Yahoo奇摩新聞

海軍基隆基地明(28)日將舉行營區開放,艦齡超過74年、全球現役最老的茄比級「海獅號」(SS-791)潛艦,在完成16個月大修,去年8月重返戰備行列後, ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#64.台船翻修70歲海獅潛艦繼續服役 - 人間福報

台船是在二○一五年年底與國防部簽約,執行海獅軍艦維修工程。歷經約兩年時間,台船公司團隊使高齡七十歲的海軍茄比級潛艦「海獅軍艦」,順利完成 ... 於 www.merit-times.com -

#65.青少年科学小百科(套装共4册) - Google 圖書結果

海狮 ”级潜艇台湾“海狮”号潜艇( SS791 )原为美海军的“鲤鱼”号( SS426 ) ,于 1945 年 7 月下水, 1973 年交付台湾, 1974 年 1 月抵台;同型艇“海豹”号( SS792 ) ,原为美 ... 於 books.google.com.tw -

#66.阿公級潛艦出港軍事迷快門按不停 - 高雄會展網

配合高雄展覽館展出的高雄國際海事展活動,海軍特地出動服役超過70年,全球最老的現役潛艦海獅號,吸引許多民眾登艦參觀,光是排隊就要三個小時才能 ... 於 www.khmice.org.tw -

#67.台船公司妙手回春海獅潛艦老驥伏櫪

管理處. 本公司於105 年年底與國防部簽約,執行海獅軍艦之維修工程。歷經約兩. 年時間,將高齡70 歲的海軍茄比級潛艦「海獅軍艦」,在國內外協力廠商戮力. 於 www.csbcnet.com.tw -

#68.最老潛艇高雄展出民眾排兩小時登艦參觀 - 東網

高雄國際海事船舶暨國防工業展正在舉行,海軍昨日開放民眾參觀高雄新濱碼頭營區,現場展出服役超過70年、全球最老的現役茄比級「海獅號」潛艇, ... 於 hk.on.cc -

#69.現身基隆港!74歲海獅潛艦「罕見開箱」 民眾直擊搶先曝

△海獅潛艦原先在美國服役,後移交台灣,已服役超過70年。 全球防衛雜誌採訪主任陳國銘:「從事海空聯合反潛的時候擔任被攻擊的假想艦,這是他們的角色 ... 於 www.setn.com -

#70.海獅號潛艇 - 维基百科

海獅 軍艦(SS-791),原為美國海軍二次大戰期間服役丁鱥級(Tench Class)柴電潛艦之13號艦帶魚號(USS Cutlass (SS-478)),於1973年移交中華民國海軍,隸屬海軍二五六 ... 於 zh.wikipedia.org -

#71.全球最老現役潛艇台海獅號挑戰80高壽- 晴報- 港聞- 新聞頭條

台灣的「海獅號」潛艇已有70多年船齡,是全球最「高壽」的現役潛艇。它最近剛經過長達16個月的深度大修,並接受海上測試。據軍方評估,大修後的「海獅 ... 於 skypost.ulifestyle.com.hk -

#72.潛艦祖師爺開箱! 74歲海獅號再現基隆港 - TVBS新聞

全球最老的潛艦,也就是中華民國的海獅潛艦,歷經台船16個月整修後,首度在鏡頭前曝光,內部整修還裝上了中文電子面板,繼續扛起戰備與訓練任務。 於 news.tvbs.com.tw -

#73.海軍茄比級柴電潛艦【SS-791 海獅軍艦】... - 臺灣賞船人 ...

海軍茄比級柴電潛艦【SS-791 海獅軍艦】 海獅軍艦(SS-791),原為美國海軍二次大戰期間服役丁鱥級(Tench Class) ... 本艘潛艦與海豹號潛艇(原美國海軍巴勞鱵級單鰭鱈號(USS. 於 ms-my.facebook.com -

#74.【海軍艦艇】海獅級海豹潛艦SS-792 (Guppy 級) - 隨意窩

貓艦長日記:宇宙曆2006年5月31日,基隆港,本貓登上了傳說中全世界最古老的現役潛艦! 我國海軍共有四艘潛艦,其中「791海獅」與「792海豹」兩艦為 ... 於 blog.xuite.net -

#75.F1 解析2023

海獅 號潛艇高鐵台北車站拜公媽準備平價藍牙喇叭.比叡山観光どれくらい時間かかる平價藍牙喇叭創制意思跨年2022 藝人. Tarih: s-4:16 -d8:6:2023x ... 於 donkis.online -

#76.[問卦] 美國人看到海獅號潛艇還在服役會想什麼- terievv板

看新聞說我國海獅號潛艇經過維修又可以延役了這個柴油潛艇二戰的時候美國就不用了美國人看到這個古董會想什麼? 於 disp.cc -

#77.台船公司妙手回春海獅潛艦老驥伏櫪 - 夯新聞

台灣國際造船股份有限公司於105年年底與國防部簽約,執行海獅軍艦之維修工程。歷經約兩年時間,台船公司團隊使高齡70歲的海軍茄比級潛艦「海獅軍艦」 ... 於 www.onnews.tw -

#78.台船讓70歲海獅潛艦老驥伏櫪創紀錄-軍公教借款

〔記者洪臣宏/高雄報導〕台船執行海軍茄比級潛艦「海獅軍艦」深度大修,歷經2年,妙手回春讓高齡70歲的海獅老驥伏櫪,已返回部隊並可繼續服役10年以上, ... 於 www.lan1155.com.tw -

#79.劍龍級潛艦成軍20年

儘管海軍後續獲得兩艘茄比級「海獅」及「海豹」潛艦,但服役時間已過久,為確保水下戰力不墜,即使軍購武器困難,我國仍突破中共的外交打壓,於民國76年自荷蘭順利購得 ... 於 www.youth.com.tw -

#80.海獅潛艦的價格推薦- 2023年6月| 比價比個夠BigGo

包含32筆拍賣.「海獅潛艦」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! ... AFV CLUB 1/350 中華民國海獅號海豹號潛艇SS-791 / SS-792 茄比級潛艦. 於 biggo.com.tw -

#81.軍武/阿公級海獅潛艦完成大修後現身基隆首度開放參觀

海獅 潛艦前身為美國海軍「帶魚號」潛艦,1945年服役,1973年移交中華民國海軍,與姐妹艦「海豹號」(SS-792)同為全球現役「最資深」潛艦。 於 today.line.me -

#82.全球最老潛艦在台灣!當年一個理由讓她74年沒武裝

海獅 (帶魚)與海豹(單鰭鱈)號潛艦,都稱為茄比(GUPPY)級,以此道理,是否當初有一艘潛艦稱為茄比號? 答案其實是「不」:帶魚號潛艦屬於「丁鱖」( ... 於 theme.udn.com -

#83.討論身歷其境!登「海獅潛艦」參觀28日在基隆 - 哈啦區

新頭殼newtalk | 吳賜山綜合報導發布2019.09.17 | 11:49 A-A+ 海軍茄比級「海獅」號潛艦。 圖:翻攝中華民國海軍官網「國防知性之旅—營區開放」活動 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#84.世界上最好的潜艇文物维修-观察者网

据台湾“中时电子报”1月21日报道,“台湾国际造船股份有限公司”于2016年年底与台“国防部”签约,执行台军“海狮”号潜艇大修工程,让这艘1945年服役、目前 ... 於 www.guancha.cn -

#85.美前海軍官員建議日本將退役潛艇送台灣

美前海軍官員建議日本將退役潛艇送台灣 台灣的海獅號潛艦。(資料照片/中央社). 針對台海局勢升溫,美國前海軍部副次長克羅波西(Seth Cropsey)表示, ... 於 www.rti.org.tw -

#86.U-Boat Midget Seehund二戰德國海獅型袖珍潛艇(ICM and ...

二戰時期德國人擄獲兩般英國X型袖珍潛艇,以此作為參考,而在戰爭晚期開發出這種海獅型袖珍潛艇(XXVII型)。 此艇由二人操作,作戰半徑達300公里。 於 jayloforall.pixnet.net -

#87.海軍超過70年「海獅號」潛艦6月完成大修邀廠商以「生命保證 ...

據指出,經過台船16個月深度大修,「海獅號」潛艦深度大修在6月初完成,在6月29日上午在左營軍港的外海進行首度的海測,並邀請參與工程的廠商一起與潛艦下 ... 於 www.upmedia.mg -

#88.把握最後一天,9月18日參訪海軍艦船 - 尖端科技軍事資料庫

民眾扶老攜幼,攀爬「垂直」於艦內的梯子進入SS791海獅號艙內。 而靠泊在「磐石」軍艦正後方的「海獅」潛艦,於1944年在美國費城及康乃 ... 於 www.dtmdatabase.com -

#89.电影潜艇总动员3:彩虹宝藏剧情 - 演员表首页- 演艺圈

这次我们的小潜艇阿力、贝贝和他们的小伙伴波波,还有海马家族又出发了。他们将进行一次奇妙、惊险、 ... 10、韶关美人鱼表演出租南极企鹅展览租赁海狮表演18239426609. 於 mbiao.yanyi8.com