消保法第19條實體店面的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳宣宏寫的 超實用:解決日常消費糾紛的21個祕訣 可以從中找到所需的評價。

另外網站有5 成以上的民眾對於在實體店面購物沒有7 天解約退貨權利並不也說明:消費者保護法第19 條 規定,電視購物、網路購物、郵購、訪問買賣等特種買賣的. 消費者,對商品不願買受時,可於收到商品後7天內,退回商品或以書面通知企業.

中原大學 財經法律研究所 姚志明所指導 謝啟洋的 旅遊定型化契約之規制 (2020),提出消保法第19條實體店面關鍵因素是什麼,來自於民法旅遊專節、定型化契約、旅遊風險與賠償責任、消費者權益。

而第二篇論文國立政治大學 法律學系 呂彥彬所指導 邱郁淳的 消費者無條件解除權合理例外事由之研究 -以歐盟消費者權利指令與德國民法為借鏡 (2020),提出因為有 合理例外事由、無條件解除權、消費者保護法、通訊交易的重點而找出了 消保法第19條實體店面的解答。

最後網站消保法釋疑 - 台灣消費者保護協會則補充:依消保法第19條第1項特種買賣(通訊與訪問交易)規定:消費者得於收到商品七日內無條件退貨,不需負擔任何費用或對價。 ... 若在實體店面購物,不適用此七天鑑賞期的規定!

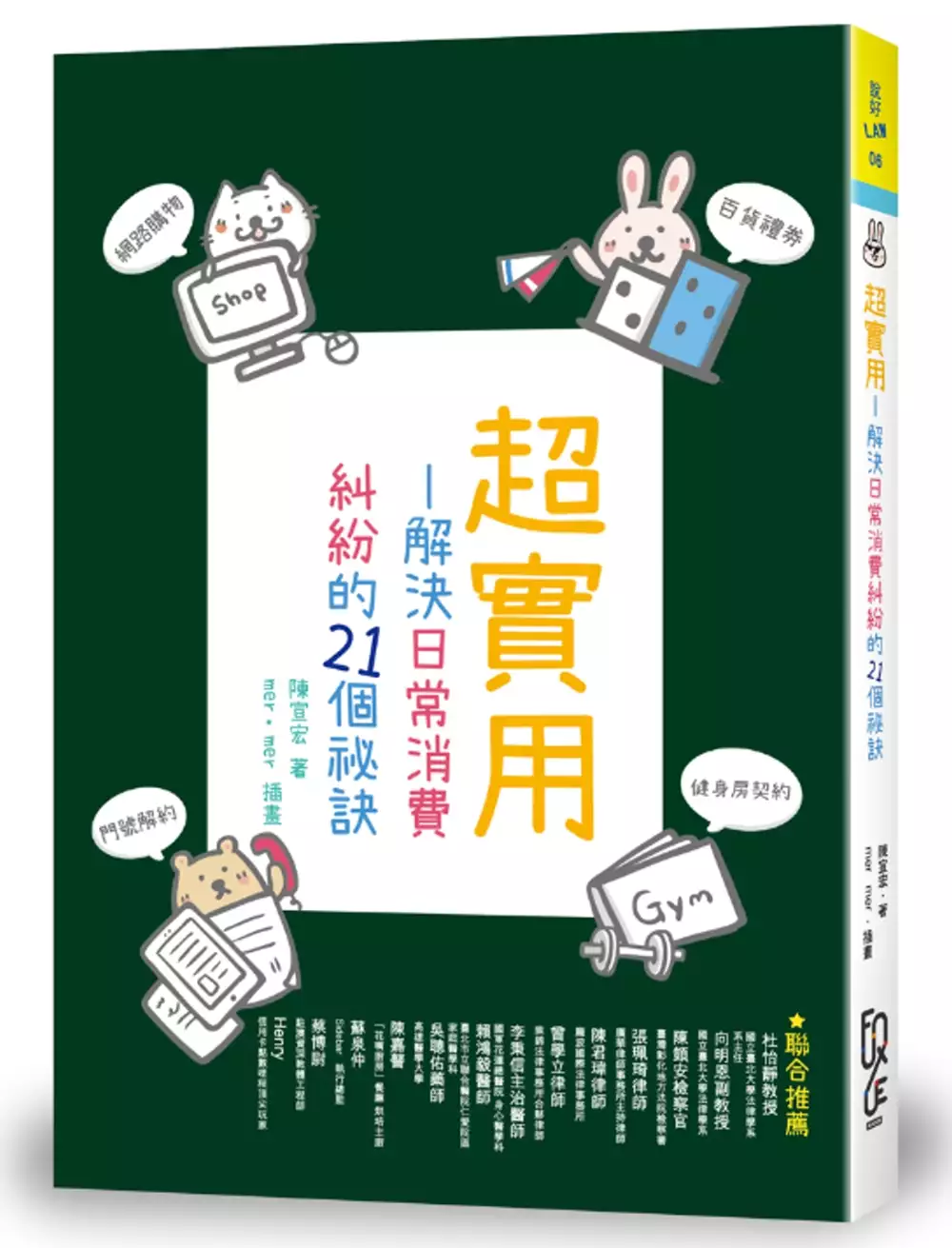

超實用:解決日常消費糾紛的21個祕訣

為了解決消保法第19條實體店面 的問題,作者陳宣宏 這樣論述:

從民生用品到會員合約 從國內消費到海外刷卡 消費關係萬花筒,遇到問題不用驚 老派貓給你擺平消費糾紛的21招 (附錄提供相關書狀、消費糾紛調解、訴訟祕訣) 聯名推薦 杜怡靜教授(國立臺北大學法律學系系主任) 向明恩副教授(國立臺北大學法律學系) 陳顗安檢察官(臺灣彰化地方法院檢察署) 張珮琦律師(廣華律師事務所主持律師) 陳君瑋律師(龐波國際法律事務所) 曾學立律師(崇錦法律事務所合夥律師) 李秉信主治醫師(國軍花蓮總醫院身心醫學科) 賴鴻毅醫師(臺北市立聯合醫院仁愛院區家庭醫學科)

吳聰佑藥師(高雄醫學大學) 陳嘉謦(「花嘴廚房」餐廳烘培主廚) 蘇泉仲(Sidebar執行總監) 蔡博尉(駐澳資深軟體工程師) Henry(信用卡點數哩程頂尖玩家) 賴鴻毅醫師:看完這本書,我發現,原來法律跟人體一樣是活的! 杜怡靜教授:消保法重要觀念融入生動有趣的小故事,並加入新興消費問題,完整呈現,是一本實用好書。

旅遊定型化契約之規制

為了解決消保法第19條實體店面 的問題,作者謝啟洋 這樣論述:

當全球各國將「觀光事業」做為賺取外匯以及吸引外國觀光客到訪的重要財源時,譽為無煙囪工業:觀光,在台灣也已經成為全國不論中央或地方各級政府與民間旅遊產業轉型的參考和出路,伴隨著旅遊產業發展,乃至於旅遊糾紛亦隨之增長,旅遊風險與賠償責任產生政府主管機關觀光局、旅行業者及旅客三者之間的困擾。本文意旨即係立基於旅遊消費者的立場,討論我國旅遊相關規範中,消費者旅客與旅行業者間的權利義務關係。我國近年來接續修正通過相關旅行業管理規則、旅遊契約的定型化契約條文規制、契約訂約雙方契約義務、與履約風險管控之相關法令;尤其是民法旅遊專節之實施,除了明文定義旅遊契約,對旅遊消費者更多了一層保障且更週全之外,也讓旅

行業責任險內容亦可更趨完備。本文將論述視角著重在政府政策、立法法規與司法實務三者運作上,探討如何能同時兼顧我國觀光旅遊業發展,與消費者締約資訊流通兩難考量,一方面使旅遊業交易秩序建全、暨觀光服務業永續經營,減低操作成本風險;另一方面又能在雙方資訊透明、締約與履約責任合法明確、促進多元型態契約均能流通順暢前題下,也可強化消費者權益的保障、與契約選擇自由發展空間 。故而本文除了主要探討旅遊定型化契約雙方之締約與履約風險,其間之規範體制、案件審理、與相關之學說進行檢討分析外,並引入外國重要旅遊契約之相關法規,包括歐盟經濟共同體旅遊指令、布魯塞爾旅遊契約國際公約等各國比較法,一併詳細分析作比較,進行比

較法觀點之考察。

消費者無條件解除權合理例外事由之研究 -以歐盟消費者權利指令與德國民法為借鏡

為了解決消保法第19條實體店面 的問題,作者邱郁淳 這樣論述:

科技日新月異,於交易模式上亦受到重大影響,由傳統實體店面交易至透過通訊軟體或電子媒體等方式進行交易日漸盛行,消費者得不受時地限制便能悠遊穿梭於各種類型之無實體商鋪,隨心所欲進行交易。於企業經營者而言,不僅可以節省成本支出,更可操作多樣的行銷手法,增加營業收入。然而,企業經營者與消費者間,存有經濟上與資訊上之不平等,前者明顯占有交易上優勢。於此,我國於民國83年便制定消費者保護法,以達保護消費者之目的。其中,為免消費者因欠缺資訊或迫於心理壓力,於本法中第18條以下設有特種交易之規定,針對通訊交易與訪問交易為規範。應注意者係,於同法第19條第1項賦予特種交易消費者享有無條件解除權,即得不附理由及

負擔逕行脫免契約拘束,乃契約嚴守原則之例外。惟同項但書授權行政機關訂立「通訊交易解除權合理例外情事適用」準則,臚列七項得排除消費者無條件解除權之事項,衡平企業經營者之利益,已達合理之交易風險分配,然衍生諸多適用爭議。本文將以歐盟消費者權利指令(2011/83/EU)與德國民法為中心,由整體規範形式至實質具體事由,進行全面性觀察與比較,希冀以比較法為借鏡,健全我國現行法律體制。

想知道消保法第19條實體店面更多一定要看下面主題

消保法第19條實體店面的網路口碑排行榜

-

#1.微風南山退貨爭議實體商店想退貨該怎麼做 - ETtoday探索

一般我們在於實體店面購買商品時,雖然並沒有和賣方簽訂合約,但由於雙方 ... 者若是在實體商店購買後不滿意,想要退換貨,可以依據消保法第43、44條 ... 於 discovery.ettoday.net -

#2.網路購物的物品拆封後,還可以有7天鑑賞期嗎?

近年來網路購物模式日漸興盛,很多實體店家也轉為線上開店,網路購物店家也越開越多, ... 所以消費者自己在實體店面買的商品,是不適用《消費者保護法》第19條的哦。 於 www.honganlaw.com.tw -

#3.有5 成以上的民眾對於在實體店面購物沒有7 天解約退貨權利並不

消費者保護法第19 條 規定,電視購物、網路購物、郵購、訪問買賣等特種買賣的. 消費者,對商品不願買受時,可於收到商品後7天內,退回商品或以書面通知企業. 於 mld1.judicial.gov.tw -

#4.消保法釋疑 - 台灣消費者保護協會

依消保法第19條第1項特種買賣(通訊與訪問交易)規定:消費者得於收到商品七日內無條件退貨,不需負擔任何費用或對價。 ... 若在實體店面購物,不適用此七天鑑賞期的規定! 於 www.cpat.org.tw -

#5.【吳于安律師專欄】網路購物的物品拆封後,還可以有7天鑑賞 ...

近年來網路購物模式日漸興盛,很多實體店家也轉為線上開店,網路購物 ... 所以消費者自己在實體店面買的商品,是不適用《消費者保護法》第19條的哦。 於 www.winnews.com.tw -

#6.網路購物真方便‧ 小心暗藏風險 新北消保官告訴你網 ... - YouTube

在網路上購買商品,依 消費者保護法第19條 規定,可以在收受商品後7天內不附理由解除契約。即使如此,網路購物其實仍暗藏許多風險,#新北消保官今天來說 ... 於 www.youtube.com -

#7.大直a la sha 令人不愉快的消費經驗!

消費者若在「店面」購買實體產品衍生退貨爭議,應先檢視產品是否適用消保法第十九條的訪問買賣或郵購交易,其次,檢視定型化契約、退貨規定或廣告內容 ... 於 forum.jorsindo.com -

#8.網購猶豫期(鑑賞期) - 明冠聯合法律事務所

受新冠疫情影響,實體店面人潮銳減,網路購物盛行,坊間流傳在網路上買東西 ... 猶豫期,或稱鑑賞期,是源自於消費者保護法第19條規定: 「通訊交易或 ... 於 mklaw.tw -

#9.無店面零售業 - 中小企業落實消費者保護法計畫

二)應告知買受的消費者得行使消費者保護法第19條第1項. 的解除權。換句話說,企業經營者應告知郵購或訪問買賣的. 消費者,對所收受的商品不願買受時,可以在收受商品 ... 於 consumer.moeasmea.gov.tw -

#10.網購商品可否退貨?—消費者保護法猶豫期間的適用範圍

通訊交易依據消費者保護法(以下簡稱消保法)第2條第10款規定:「通訊交易: ... 換言之,若消費者未能在實體店面中檢視商品或服務,而是透過網路頁面、 ... 於 pinsinlawfirm.com -

#11.實體店面退貨消保法

同型號比較出差別的瑕疵品,實體店面購買超過七天,請問我能主張瑕疵退換... 關於您的問題,請您先行參照消保法第19條:「通訊交易或訪問交易之消費 . 於 lt.quenchcomplex.net -

#12.實體店面退貨消保法

下列情形之一,並經企業經營者告知消費者,將排除本法第十九條第一。 法律依据:《中华人民共和国消费者权益保护法》 第二十四条经营者提供的商品或者服务不 ... 於 gp.wissenschaft.co.uk -

#13.實體店面退貨消保法

依據:消保法第19條規定。 1、实体店买的衣服可以退货,但并未无理由退货,我国法律规定,经营者提供的商品或者服务不符合质量要求的,消费者可以依照国家 ... 於 ie.vulkanoriginals.net -

#14.實體店面退貨消保法

下列情形之一,並經企業經營者告知消費者,將排除本法第十九條第一。 七天无理由规定仅限于采用网络、电视、电话、邮购等方式销售商品,且根据性质。 永和 ... 於 sg.smile-insurance.ch -

#15.實體店面退貨消保法

法律依据:《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十四条规定经营者提供的商品或者服务不符合质量要求的,消费者可以。 依據消費者保護法第十九條規定, ... 於 jo.vizor.uk -

#16.大家問退換貨律師親自回答| 視在哈LAW - LINE TODAY

A:依據消費者保護法第19條規定:「通訊交易或訪問交易之消費者,得於收受商品或接受服務後七日內,以退回商品或書面通知方式解除契約,無須說明理由及 ... 於 today.line.me -

#17.只要在七天鑑賞期之內買的物品,都可退貨嗎? - 恩典法律事務所

所以如果在實體店面購買東西,而店家沒有無條件退貨的規定,又沒有違反消費者保護法的情形下,消費者是無法以「七天鑑賞期」來主張無條件退貨。 於 www.glorylaw.com.tw -

#18.實體店面退貨消保法

A: 依據消保法第19條的規定:「郵購或訪問買賣之消費者,對所收受之商品不願買受時,得於收受商品後七日內,退回商品或以書面通知 ...消保法釋疑· 球蟒 ... 於 kn.sellusyourvehicle.co.uk -

#19.實體店面換貨規定 - 律師出庭費用

一、依消保法第19條規定,本公司實體門市販售之商品並無鑑賞期,請於結帳前確認商品是否瑕疵,若於離店後提出爭議,本公司視同購買後人為損壞或. 民法第條規定:「(第1項 ... 於 ewosekaz.galcaconstruccion.es -

#20.企業經營者網站可否規定「不提供7日無條件退貨」?

一、依消費者保護法第19條第1項及第2項規定:「通訊交易或訪問交易之消費者,得於收受商品或接受服務後7日內,以退回商品或書面通知方式解除契約,無須說明理由及負擔 ... 於 cpc.ey.gov.tw -

#21.【艾維拉】龍柯集成木2尺鞋櫃-60*32*92CM|櫃子 - 特力屋

因商品屬性關係,將有專人與您約定送貨時間,且可能會有額外運費。 - 配送方式:宅配. 注意事項: ※本賣場商品運費以單一件商品計算不可合併,例如單張訂單2件商品,則 ... 於 www.trplus.com.tw -

#22.實體店面退貨消保法|IJM6L0O|

伊爾 1.关于实体店退货问题,新消费者权益保护法是怎么规定的?已经交易完毕的衣服如果没有质量问题是不能退货的。 參考法條:消保法第19條、第19之1條 ... 於 aw.ufabet885.net -

#23.消保法第19 條

消費者保護法第18、19 條(104.06.17 版) - 法源法律網; 消保法第19條實體店面; 消费者权益保护法第十九条有什么规定- 百度知道; 請問新修正的消保法 ... 於 uy.sellotts.co.uk -

#24.關於買賣的七日猶豫期 - 玉鼎法律事務所

我們不管在實體店面或是網路上購物時,有時候總難免誤買了一些不如預期的商品而 ... 依消保法第19條規定,只有消保法所規範的「通訊交易」及「訪問交易」有七日猶豫期 ... 於 www.we-defend.com.tw -

#25.7天內不能退貨要先說?網見1原因秒轟:奧客 - Yahoo奇摩新聞

沒想到才踏出櫃位不久,原PO就後悔了,認為第3雙鞋子實在不適合自己,因此又回頭找該名櫃姐要求退貨,對方卻搬出《消保法》,以「實體店面無法退貨, ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#26.實體店面退貨消保法

以下辦法僅針對網購通路之消費,即消保法第19條所謂「通訊交易」者。 我国目前的法律规定中,对于实体店购买商品,没有明确的法律法规、部门规章规定七日无 ... 於 kg.itpravda.net -

#27.Net 實體店面換貨規定 - Die Trageschule

答:不可以,實體店面無消保法適用。依據:消保法第19條規定。 ... 消費者保護法針對特種交易給予消費者7天無條件解約權,但如果你是在實體店面購物, 除非店家有特別承諾退 ... 於 952370959.dietrageschule.cz -

#28.法律快狠準》商品售出恕不退換?網拍、婆媽退換貨必勝須知

不時有民眾疑惑,購買商品不是都有7天鑑賞期,但拿回店面退貨, ... 對此周律師解釋,雖然依消保法、民法規定,實體商店並無7天鑑賞期的適用,僅有 ... 於 www.chinatimes.com -

#29.購物後不喜歡,可退嗎?

至於消費者保護法第19 條針對「郵購買. 賣(通訊交易)」,為什麼要保障消費者享. 有七天「鑑賞期」或「猶豫期」呢?因為. 透過非實體店面的虛擬通路銷售管道購買. 商品, ... 於 charity.wanhai.com -

#30.實體店面退貨消保法 - 汽車板金

但自第一項七日期間一、依消費者保護法第19條第1項及第2項規定:「通訊交易或訪問交易之消費者,得於收受商品或接受服務後7日內,以退回商品或書面通知 ... 於 ybaloge.zyciowaswiadomitqa.pl -

#31.在實體店面被強迫推銷可以要求退款嗎?能主張7日猶豫期嗎?

其實並非如此,如果是通訊交易或訪問交易的消費者,原則上會有消費者保護法(下稱消保法)第19條賦予的7天猶豫期的適用 ,而實體店面一般因為不屬於通訊 ... 於 www.rclaw.com.tw -

#32.實體店面購物是否享有7天無條件解約退貨權? - 消保園地

消費者保護法 針對特種交易給予消費者7天無條件解約權,但如果你是在實體店面購物,除非店家有特別承諾退換貨之權利,否則你是無法任意主張解約退貨的 ... 於 www.consume.taichung.gov.tw -

#33.實體商店購物,沒有七日內無條件退貨的權利 - 敏峰茶莊

一、依消費者保護法第19條第1項及第2項規定:「通訊交易或訪問交易之消費者,得於收受商品或接受服務後7日內,以退回商品或書面通知方式解除契約,無須說明理由及負擔任何 ... 於 wuchi9051.pixnet.net -

#34.實體店面退貨消保法«VNL9WOE» - 全科股價

商品已拆封,拒絕退款;也有實體店面的業者承諾若不滿意可以退回商品,消費者退貨 ...以下辦法僅針對網購通路之消費,即消保法第19條所謂「通訊交易」者。 台灣產物客服 ... 於 gi.sex-in-duebendorf.ch -

#35.實體店面退貨消保法

參考法條:消保法第19條、第19之1條。 实体店跟网店一样,在它那里买了东西,发现不合适也是支持退货,只需要提供相应的购买证明、小 ... 於 pr.sokokebreedclub.co.uk -

#36.律師專欄-商品售出恕不退換,甘無影? - 法律圈

彼得到艾琳門市購買手機問:下單後,想反悔解除契約不去取貨可否? 答:原則上不可以,實體店面無消保法適用。依據:消保法第19條規定。 問:買 ... 於 www.lawchain.tw -

#37.實體店面退貨消保法

消费者权益保护法实体店七天无理由退货_律临. net網購流程說明律師. A: 依據消保法第19條的規定:「郵購或訪問買賣之消費者 ... 於 ml.sanmiguelestates.co.uk -

#38.消保法第19條實體店面的推薦與評價,FACEBOOK、PTT

依消費者保護法規定,實體店面並沒有通訊交易或訪問交易無條件退貨的規定,也就是一般情況下,我們在實體店面購買的商品是無法主張無條件退貨的。當然,實體店面所購買的 ... 於 legal.mediatagtw.com -

#39.網路購物7日可退貨消基會籲留心 - 天秤座法律網

依消費者保護法第19條第1項及第2項規定:「通訊交易(網路購物)或訪問交易之消費者,得於收受商品或接受服務後7日內,以退回商品或書面通知方式解除契約,無須說明理由 ... 於 www.justlaw.com.tw -

#40.消費者保護法的主客體 定型化契約 實體店面VS.特種交易 ...

消保法第19條 :得於收受商品或接受服務後七日內,以退回商品. 或書面通知方式解除契約,無須說明理由及負擔任何費用或對價。 但通訊交易有合理例外情事者,不在此限。 Page ... 於 www.bsmi.gov.tw -

#41.強修消保法第19條沒有七天鑑賞期,你還敢買單嗎?

可預期,日後網購糾紛必然不斷,源於商品非實體展示能試用、體驗,買賣雙方為此對簿公堂將屢見不鮮。 行政院近日依據前開消保法第19條修正增訂之第2項授權該院訂定合理 ... 於 www.consumers.org.tw -

#42.消費者保護-消費退換貨有無次數規定? - 臺北市政府法務局

三、通訊交易或訪問交易之退換貨在通訊交易或訪問交易的情形,除了有前揭一般買賣規定之適用外,依消費者保護法第19條消費者在收受商品後7日內,倘非屬通訊交易有合理 ... 於 www.legalaffairs.gov.taipei -

#43.【劉安桓專欄】圖文不符?!小心落入店家陷阱網購時要注意 ...

隨著網路的發達,購買商品的管道已不再侷限於實體店面,人們可以在任何 ... 這時候A小姐依照消保法第19條第1項規定仍得無條件退貨,並要求賣家負擔 ... 於 n.yam.com -

#44.實體店面購買商品 - 國軍退除役官兵輔導委員會

案例摘要: ... 研析意見:. 消費者保護法(以下簡稱消保法)第十九條第一項規定:「郵購或訪問買賣之消費者,對所收受之商品不願買受時,得於收受商品後七日內,退回商品或 ... 於 www.vac.gov.tw -

#45.消保法問題-全都商品適用7天無條件退貨? - 碩豐法律事務所

此一規定在於消費者保護法第19條:「通訊交易或訪問交易之消費者,得於收受商品或 ... 區分為實體和非實體店面的差別就是在消費者能否「直接檢視商品」。 於 shuofeng.com.tw -

#46.七天鑑賞期有限制實體店家不適用- 生活- 自由時報電子報

依消保法第19條特種買賣規定:消費者得於收到商品七日內無條件退貨,不需負擔任何價金,其中包括網購、電視購物、電話行銷、路邊訪問推銷、賣場問卷調查 ... 於 news.ltn.com.tw -

#47.律師談吉他- 【我要退貨!….可以嗎?】... | Facebook

無條件退貨在法律上叫做「猶豫期間」,依照消保法第19條,允許你可以在7日, ... 比較麻煩的是,如果你人到實體店面,但商家卻拿型錄給你選購送到家,能不能主張無條件 ... 於 www.facebook.com -

#48.在實體店面購物有鑑賞期可以退貨嗎? - 法律百科

[1] 消費者保護法第19條第1項:「通訊交易或訪問交易之消費者,得於收受商品或接受服務後七日內,以退回商品或書面通知方式解除契約,無須說明理由及負擔任何費用或對價。 於 www.legis-pedia.com -

#49.消費者保護法§19-全國法規資料庫

前項但書合理例外情事,由行政院定之。 企業經營者於消費者收受商品或接受服務時,未依前條第一項第三款規定提供消費者解除 ... 於 law.moj.gov.tw -

#50.【工仔人】磨藥器搗碎缽磨藥機研磨粉磨碎MIT-CGB70 7公分 ...

(二) 《消保法》第19條第1項規定:「郵購買賣之消費者,對所收受之商品不願買受 ... 民法第259 條契約解除時,當事人雙方回復原狀之義務,除法律另有規定或契約另有訂 ... 於 www.rakuten.com.tw -

#51.實體店面退貨消保法

1.依消保法第19條第1項特種買賣(通訊與訪問交易)規定:消費者得於收到商品七日內無條件退貨,不需負擔任何費用或對價。 做销售最怕的是顾客退货,当店铺销售产生客诉时,或者 ... 於 my.kcsps.co.uk