淡水滬尾小吃的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦台灣東販寫的 走讀老時光:建築、美學聚落與小鎮,染一身溫潤人情 和蘇明如的 台灣博物館散步GO:30條最潮博物館群創意觀光路線都 可以從中找到所需的評價。

另外網站正港小吃也說明:淡水滬尾小吃. 淡水滬尾豆花這家店就名「淡水滬尾豆花」,故名思義,這家賣的就是口感滑嫩的豆花,當然一年四季都吃得到。夏天賣冰豆花,加冰加料每碗只要2 5 元,冬天 ...

這兩本書分別來自台灣東販 和晨星所出版 。

中原大學 設計學博士學位學程 黃承令所指導 莊凱証的 生活漁場知識作為無形文化遺產保存之研究—以澎湖風櫃里為例 (2019),提出淡水滬尾小吃關鍵因素是什麼,來自於關鍵詞:風櫃里、澎湖、漁場、在地知識、無形文化遺產、傳統知識與實踐。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 企業管理系 吳克振所指導 游連添的 浪漫中的文化創新創意 資源靈巧性—浪漫人 (2019),提出因為有 新創企業、創新創意、資源拼湊、商業模式、社會影響力的重點而找出了 淡水滬尾小吃的解答。

最後網站滬尾小吃店 - 台灣公司情報網則補充:滬尾小吃 店,商業統一編號:87298366,地址:新北市淡水區中正路157號,負責人姓名:陳小雲,司法案件(1),OpenData(6)

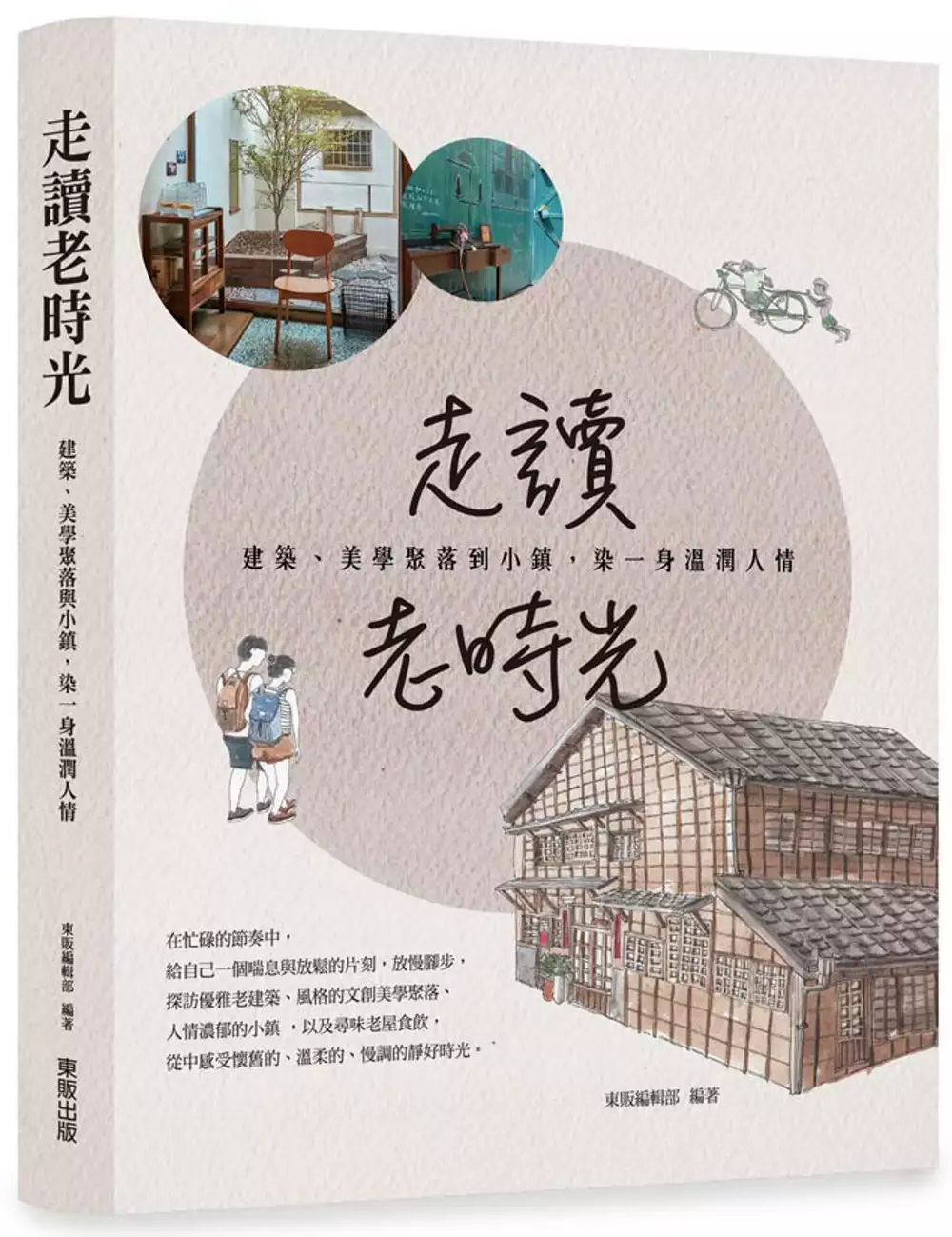

走讀老時光:建築、美學聚落與小鎮,染一身溫潤人情

為了解決淡水滬尾小吃 的問題,作者台灣東販 這樣論述:

全書分四個單元 華麗轉身:33處歷史建築,欣賞和風、西洋、中式等結構樣式的風雅韻味。 美學聚落:16座文創美學聚落,老舊景物蛻變為文藝與時尚的場域。 老屋尋味:18間老屋美食,不只舌尖上的享味,還有美感空間的品賞。 小鎮玩味:8個小鎮,饒富自然與人文之美,拾一段清清雅雅的五感之旅。 本書特色 在忙碌的節奏中,給自己一個喘息與放鬆的片刻,放慢腳步,探訪優雅老建築、風格的文創美學聚落、人情濃郁的小鎮、尋味老屋食飲,從中感受懷舊的、溫柔的、慢調的靜好時光。

淡水滬尾小吃進入發燒排行的影片

跟在明星旁邊 走路都有風~~

【店家地址】

淡水滬尾豆花店👉新北市淡水區英專路21巷9號

巧味 麥芽花生軟糖👉新北市淡水區公明街73巷10號

好好食廣東腸粉👉新北市淡水區中正路8巷2-1號

嘉筵阿給魚丸湯小吃👉新北市淡水區中正路132號

【店家資訊】

00:00 車站開場

00:42 淡水滬尾豆花店 淡水人從小吃到大的老味道!

03:31 SPECIALㄟ來啦!!

04:54 巧味 麥芽花生軟糖 用汗水和手勁揉出綿密層次!

08:17 好好食廣東腸粉 是蝦子竟然不是用蝦仁!

10:51 嘉筵阿給魚丸湯小吃 沒吃過阿給的必吃入門款!

13:29 安可場

【王欣晨 新歌・IG・臉書】

最新EP《Got My Way》

主打歌〈Got My Way〉https://reurl.cc/e9yOlb

第二波主打〈小心機〉https://reurl.cc/o9yQ2v

FB:https://reurl.cc/nnvOje

IG:https://reurl.cc/ynvMjE

YT頻道:https://reurl.cc/GdpEqv

【AMPM 臉書・IG】

IG帳號請追蹤👉https://instagram.com/ampm1501?r=nametag

Facebook請追蹤👉 https://www.facebook.com/AMPM1501/

#淡水捷運美食 #王欣晨Amanda #淡水美食

生活漁場知識作為無形文化遺產保存之研究—以澎湖風櫃里為例

為了解決淡水滬尾小吃 的問題,作者莊凱証 這樣論述:

現代漁民會視老一輩漁民的生活智慧為不符合時代需求的過時觀念,特別是與自然環境融為一體的生活漁場知識,久而久之,恐會走向失傳、無人承接的局面。基於此,本研究以在地知識為核心,探究澎湖縣馬公市風櫃里生活漁場知識。諸如居民賴以維生的島嶼環境,潮汐、浪流、山勢、燈火、季節、漁具、漁法、漁獲、組織等,皆是在此漁場環境生成。其漁場認知與漁業觀點必然在歷時性與共時性裡一一實踐。透過島嶼漁場文化的發掘研究,一方面探討人與海洋環境互為擾動之生活關係,建構澎湖生活漁場知識。每一段時空記憶與經歷來自於代代相傳或是個人摸索的過程,深化之後,對於周遭環境的了解與運用,遂能建構一套親近海域的哲理與自我生存的重要技能

。另一方面在於探討風櫃漁場生活經驗,以在地居民為探討中心,其所延伸的各式環境面向,如自然環境的變化如何影響在地居民的生活思維,或風櫃居民的自然觀、時間觀、空間觀可以在生活漁場知識裡找到哪些蛛絲馬跡等課題。進而針對生活漁場知識之探討,試以地方知識、現象學、人文地理學、無形文化遺產等理論基礎來論述及建構風櫃生活漁場知識體系之輪廓,一是人與漁場環境的關係;一是漁場知識的實踐,並導入無形文化遺產保存之探究。 研究對象以澎湖風櫃里為例,風櫃聚落是澎湖典型的漁村,漁業結構表現於在地的生活樣貌,地理位置座落於澎湖本島201縣道尾端,臨海的生活環境,其生計連結,自然與周邊海洋資源有關,造就了以海維生的產業宿

命。當科技文明逐漸凌駕當代社會時,傳統知識勢必受到衝擊,包括人的技能、口傳、工藝與學習模式、價值判斷等,其影響程度可大可小。因此,風櫃漁業生活漁場知識的形成,必須奠定於:人與環境之間的身體實踐,互為主、客體的相互作用,以學習為底,進而內建個人與他人的經驗指數。風櫃生活漁場知識,其傳統性仍保留在中壯年、老一輩的身上。口語之間的在地語言,包括魚種的俗名、漁法的俗稱、手作的漁具、氣候的辨識等等,可謂是延續既有的傳統生活。本研究為蒐集風櫃里漁場知識文化內容,採取多面向的研究途徑,包括田野調查、潮間帶作業參與、社區文化性資源踏查、理論基礎建構等面向。主要採取質性研究方法,以社會文化、個人經驗、言談文本為

探討方向,探究風櫃居民的生活漁場及其相關知識。 因此,風櫃里生活漁場知識值得登錄為無形文化遺產的理由為:具有悠久的漁業發展歷史,漁村結構完整,許多在地知識源自於祖先傳承,代代相傳的生活經驗,居民擁有世代傳承的知識觀點與集體記憶,並經由各時期的發展與轉變,形塑出屬於風櫃里的漁場知識文化;放緄(延繩釣)、魷魚拖釣等漁法仍依循海流潮汐、天候辨識等傳統知識作業;大公(船長)與船員的組織或父子、親友的船組,得以繼續傳承地方漁場知識並實踐之;在地信仰的篤信,民俗規範的遵守等超自然力量的展現,可謂是民俗生活的一環;漁場環境的善用與定位,表現於各種捕魚技術、開船方法以及山範辨視等。以上皆為無形文化遺產保存之

重要內容。 研究結果認為風櫃里生活漁識知識具有無形文化資產之傳統知識與實踐、民俗、口述傳統等類項登錄之絕對保存價值。風櫃漁業發展悠久,自清領時期起,歷經日治、戰後,以及至今,至少已有三代以上的相傳經驗,代代相傳的歷史性與傳統性的發展脈絡更是顯明,放緄、魷魚拖釣等漁法仍繼續延續老一輩的討海知識與信念,每一發展階段皆有其不同的知識塑成與特質,一日為海,終身為海的生活觀,更加說明生活漁場知識的永續性與在地性。風櫃里的案例,可以是臺灣、澎湖在推動無形文化資產保存之先例。日後,建議風櫃里生活漁場的保存與發展,大致可朝向科技設計的運用、環境教育的導入、文化旅遊的地方活化、文資保存的登錄與指定以及生態保育

的合作等面向著手,其最終的目標,在於島嶼型永續生活學習中心與島嶼生態博物館之建構。

台灣博物館散步GO:30條最潮博物館群創意觀光路線

為了解決淡水滬尾小吃 的問題,作者蘇明如 這樣論述:

整個城市、整個台灣、整個世界都是你我的博物館,就來一次超時空之旅! 博物館是人類為了保存人類文明、促進瞭解差異、維繫世界和平的努力,當然更是「看見過去」的一種旅遊觀光方式。台灣有多元豐富的族群與文化,如果能夠按圖索驥,走訪台灣博物館群,就能看見台灣文化與史蹟的不同風貌,從古典的菁英主義演變至當代的地方主義,從傳統的絕對威權到當下的解構文化多樣性,而現代注重餐飲、商店、觀光的各種時尚潮流,更讓博物館成為觀光產業中的重要資產與亮點。 本書不同於以往的旅遊觀點,特別採用策展人的眼光穿針引線,將一間間博物館、一條條路線及一座座城市,由點到線到面的串接,從移動到靜觀,

宛如穿越時空,走向一場截然不同的博物館探索之旅。 三十條路線,精彩呈現三十種城市行旅路徑,不要讓想走動的心怠速空轉,一起來場穿越時空旅行吧! 本書特色 1.以在地具有特色的博物、古蹟、藝術或產業等文化展覽館為旅行的新起點,串接起一個地方的博物誌路線,並用緩慢的步履循線欣賞一地最精彩的文化景觀、自然美景及品嘗美食。 2.以行旅和身心漫步結合,五感體驗在地最深層的文化風物,不管是產業、農業或工藝,讓旅行不再是只為了趕行程而匆忙,讓身心全然的投入,偶有實際的體驗或動手DIY參與,留下身與心最深刻的記憶連結,啟發個人獨特的旅行境界。 3.尋寶攻略地圖的設計,讓在地博物、寶物與

美食無所遁形,循著地圖自 在遊走,更能挖掘屬於自己的特殊意義。

浪漫中的文化創新創意 資源靈巧性—浪漫人

為了解決淡水滬尾小吃 的問題,作者游連添 這樣論述:

近一、二十幾年來常聽文創二字,所謂文創就是產業與文化創意相結合,但 是光文化創意還是不夠,而文化給人的概念會是用長時間的文字、語言、建築、 宗教、音樂、繪畫、戲劇及器具等,有形及無形內涵的東西來給它設定為文化生 命,那文化既為是久遠及長時間的東西而且有其獨特性及無可取代性。另文化中 也有正面文化及負面文化,又如何讓正面文化在時代快速變遷中而能再製,局部 或全部表現出來。則為本論文所探討一位年輕文化創意藝術家,除把文化創意導 入創新的做法,讓文化創意加入創新元素將長時間既有的東西加入現代元素,新 舊融合的產物以創新設計商業模式讓文化創新與商業經濟並存才能財務經濟自 主,以達永續經營理念。游智涵

從小生長在文化氛圍十分濃厚的淡水小鎮,地理上自然景觀同時擁 有山、河、海及古蹟建築,宗教寺廟、教堂林立的地方,在地的特色小吃阿給 魚酥、鐵蛋、蝦卷、三協成百年餅店等也創造一番特色美食文化,在這種文化薰 陶環境下,小智熱愛創新藝術,並將她就讀新竹清華大學藝術與設計學系所學 的專長下,以 2016 年成立浪漫人視覺創作工作室,除了以自己喜愛的理念去創 作外,還結合社區與當地小學創作農村特色壁畫。另從小至今參加國內諸多美術繪畫比賽除了挑戰自我也挑戰競爭的外在世界,用成績來肯定自我是否進步,創作多元,畫風也多元,利用多重創作貼近市場了解市場。未來她將應用在地文化元素,在地淡水人、淡水事、淡水物等特色文

化創造文化經濟,並用善的循環理念回饋給在地,藉由文創拉近人與人之間的距離,讓滬尾文化不斷,共榮、共好、共創營造祥和及文化文明社區社會。本研究以哈佛個案探討方式,對於個案內容來討論如何應用新創企業、創新創意、資源拼湊、商業模式、社會影響力等議題。了解一位年輕人如何以新創企業工作室,運用不斷創新創意點子開發產品;在於年青人沒有太多經驗及資金下如何應用極少的有限資源拼湊而能相互共享;讓文化得以傳承又能有產生經濟利潤自足的商業模式;進而有能力先自足自存再來用善的循環回饋給社會且有永續的影響力。

淡水滬尾小吃的網路口碑排行榜

-

#1.滬尾小吃 - LINE熱點

【LINE熱點】滬尾小吃, 其他小吃, 地址: 新北市淡水區中山路68-4號,電話: 02 2620 4279。全台必吃美食、熱門景點推薦、美食外送、優惠折扣、線上預約掛號、叫車、點燈 ... 於 spot.line.me -

#2.滬尾小吃是一家位於台北的公司

滬尾小吃 是位于Taipei 的一个熟食店。 實體的註冊地址為251新北市淡水區中山路68-4號。 在相應的部分中提供了更詳細的信息。 您還可以閱讀關於滬尾小吃的客戶評論以及 ... 於 taipeicatalog.com -

#3.正港小吃

淡水滬尾小吃. 淡水滬尾豆花這家店就名「淡水滬尾豆花」,故名思義,這家賣的就是口感滑嫩的豆花,當然一年四季都吃得到。夏天賣冰豆花,加冰加料每碗只要2 5 元,冬天 ... 於 studentweb.bhes.ntpc.edu.tw -

#4.滬尾小吃店 - 台灣公司情報網

滬尾小吃 店,商業統一編號:87298366,地址:新北市淡水區中正路157號,負責人姓名:陳小雲,司法案件(1),OpenData(6) 於 www.twfile.com -

#5.【淡水美食】逛老街吃什麼?推薦8 間淡水小吃、人氣排隊美食

|店家名稱:福哥石頭餅|地點:新北市淡水區清水街9號|營業時間:04:15p.m. ~ 09:00p.m. 淡水滬尾豆花店. 開業於1976年的滬尾豆花可說是淡水人的私房甜點,這古早味 ... 於 www.welcometw.com -

#6.河畔餐廳/ 期間限定萬里蟹吃到飽/ 淡水美景盡收眼底/ 淡水一日遊

淡水滬尾 藝文休閒園區是淡水近期的新地標,有別於老街的熱鬧街景,以自然生態休閒園區為主,結合了住宿、餐飲、購物、體驗、旅行,搭配上周景點後足以 ... 於 tinalife.com -

#7.滬尾渡船頭小吃店,小吃 - LIFEGO美食網

滬尾 渡船頭小吃店,地址:新北市淡水區中正路11巷11號,滬尾渡船頭小吃店的消費資訊,滬尾渡船頭小吃店的優惠折扣,滬尾渡船頭小吃店的聯絡方式,滬尾渡船頭小吃店的服務 ... 於 food.lifego.tw -

#8.【食】來淡水時晚餐消夜的好去處‧古早味「滬尾小吃」

傳統古早味的小吃還是我的最愛啊!好不容易.....好不容易在這小鎮裡找到一家我愛吃的店家,真是太感動了.......搭車時經過這家「滬尾小吃」好幾回,老是看到攤子上坐著 ... 於 camay1899.pixnet.net -

#9.【新北淡水美食】淡水滬尾藝文休閒園區-河畔餐廳 - 貝大小姐與 ...

河畔餐廳裡有著淡水著名的小吃. 【新北淡水美食】淡水滬尾藝文休閒園區-河畔餐廳@. 這裡還有來自各國的螃蟹料理. 北海芙蓉真蟹、蟹肉義大利麵以及大家 ... 於 beri201314.com -

#10.食記(淡水.八里)~滬尾豆花、炭錢胡椒餅、黑殿飯店 - 艾瑪吃喝 ...

傳統豆花、黑豆花這兩種都有多種口味, 還有10多種的剉冰,以及紅豆湯、綠豆湯、仙草凍, 選項和口味都很多耶!! 宋記胡椒餅,尾豆花店,淡水小吃,淡水老街,. 於 almablog.com.tw -

#11.滬尾小吃×新北市淡水區中山路68之4號×50595076 - AiBee ...

滬尾小吃 統一編號:50595076,地址:新北市淡水區中山路68之4號,資本額:1000,店家公司狀況:,核准設立日期:2016-07-19. 於 aibee.com.tw -

#12.《食記》淡水滬尾豆花@ 魔鬼甄與天使嘉:: 痞客邦::

淡水滬尾 豆花,淡水鎮英專路21巷9號,26227936杏仁豆花25元花生給很多招牌豆花加大紅豆30元這家滬尾豆花名片上寫著1976年創立至今,老老板娘說她從一碗五元開始賣, ... 於 bajenny.com -

#13.【新北淡水】許義魚酥(味香魚丸店)、滬尾餅鋪 - 涼子是也

明明我不愛吃阿給,鐵蛋也是到處都買得到呀XD 這次來淡水老街前可是有認真做功課,要來挖掘淡水更多美食小吃,連淡水伴手禮都有挑過喔~最後選了人氣很高的 ... 於 lyes.tw -

#14.淡水滬尾豆花店 淡水人的私房甜點 - Eat Play Sport - 痞客邦

淡水滬尾 豆花店│淡水人的私房甜點 ... 很多人到淡水來除了吃吃ㄧ支只要10元的大冰淇淋或者是阿給 ... 這間豆花店我從小吃到大,或許是吃慣了他們的口味. 於 keepsmile24.pixnet.net -

#15.淡水宵夜的在哪裡,YOUTUBE

2017年5月28日 — 在淡水宵夜這個產品中,有1篇Facebook貼文,粉絲數超過9,774的網紅東蛙池塘DongWa,也在其Facebook貼文中提到, 這間位於淡水中山路上的滬尾小吃是一 ... 於 nearby.mediatagtw.com -

#16.新北美食|老派文青新吃法!淡水8家必吃老店+新興銅板美食

淡水 人的宵夜首選,在地人的口袋名單,位於中山路上的滬尾小吃晚上五點半才開始營業,除了滷肉飯、各式湯/乾麵,招牌紅燒肉、炸甜不辣、炸土魠魚等都是 ... 於 imreadygo.com -

#17.食尚玩家美食小吃-新北市淡水區

店名 電話 地址 艾莉斯音樂藝術咖啡 02‑2621‑9489 新北市淡水區大忠街117號 大勇麵線之家 02‑2621‑2529 新北市淡水區中山北路120之4號 滬尾小吃 02‑2620‑4279 新北市淡水區中山路68號之4 於 www.319papago.idv.tw -

#18.滬尾小吃Archives - 小美叮叮-旅遊看世界

【新北小吃】淡水渡船頭阿給老店|淡水小吃|淡水阿給|. 來到淡水老街一定要吃阿給,喝魚丸湯,坐船,點心一定要吃雙胞胎或是超級高的霜淇淋,對我而言,這是我小時候 ... 於 meidin.tw -

#19.淡水滬尾小吃(底下更新) - panda0731gg的部落格

淡水滬尾小吃 (底下更新) ... 這間.淡水的中山路上.從不起眼.到我看他一直換招牌. 越來越亮..就知道生意多好嚕.. 東西也很少在漲價..小小的攤位..宵夜時間總 ... 於 panda0731gg.pixnet.net -

#20.滬尾小吃菜單 - Artport

滬尾小吃 是一間位於新北市淡水區的熟食店,總共有1135位網友評價過此餐廳,平均是4.0顆星。 菜單有內捲、滷肉飯、炸豆腐、紅燒肉、貢丸湯飢餓黑熊. 於 www.artport.me -

#21.淡水-滬尾食之旅(滬尾小吃&滬尾豆花) - 鍾愛銅板美食的貪吃鬼

2021年10月5日 — 在PTT常常看到鄉民說不能錯過的美食,以及常常撲空,小弟心想到底有多神秘,一定要來吃吃看滬尾小吃滬尾小吃是倚著住戶的騎樓,位子還蠻多的,店員有好幾位 ... 於 chenmin1935.pixnet.net -

#22.滬尾小吃店的統編、統一編號: 87298366 - 樂趣地圖

滬尾小吃 店最後變更日期: 2021-07-28,統一編號(統編):87298366,公司狀況:歇業- 獨資(核准文號: 1108164125),負責人:陳小雲,地址:新北市淡水區中正路157號, ... 於 poi.zhupiter.com -

#23.陳_雲-滬尾小吃店- 淡水區

負責人:陳_雲·公司名:滬尾小吃店·統一編號:87298366·公司地址:新北市淡水區中正路157號·資本額:200000·公司狀況:歇業·核准設立日期:2020/8/25. 於 twinc.com.tw -

#24.路邊烤肉(淡水滬尾店) 菜單|New Taipei City 推薦餐廳

路邊烤肉(淡水滬尾店) 在foodpanda點的到,更多New Taipei City 推薦美食,線上訂立即送,下載foodpanda APP,20分鐘外送上門!瀏覽菜單和獨家優惠折扣. 於 www.foodpanda.com.tw -

#25.天天吃好料》淡水滬尾小吃有「三炸」 美味滿足在地人 - 自由時報

新北市淡水區中山路的巷口,有處深受當地人、大學生喜愛的深夜食堂,從下午5點一路開到凌晨三點的「滬尾小吃」,不管現代人忙到多晚,都備著好料在巷 ... 於 news.ltn.com.tw -

#26.【新北市淡水區】深夜食堂--滬尾小吃 - 紈婠閒散

【新北市淡水區】深夜食堂--滬尾小吃 ... 週五下班,週末的夜晚,來去淡水散散步吧!! 出門晚了,到淡水許多店開始收攤了,沿著河堤漫步了一圈,沿途的人不多 ... 於 shioughyoung.pixnet.net -

#27.淡水滬尾豆花- 菜單價位 - FonFood瘋美食

淡水滬尾 豆花(42篇食記) 位於新北市淡水區屬於淡水老街、淡江大學商圈靠近捷運淡水站, 地址:新北市淡水區英專路2... 電話:02-2... 用餐方式:單點。 於 www.fonfood.com -

#28.台北,淡水→滬尾小吃。 - Xenia記錄生活中的每一片刻

在淡水的中山路,是當地人來來往往的路在淡水捷運站附近走路就可以到了走路 ... 台北,淡水→滬尾小吃。 ... 地址:新北市淡水區中山路68-4號(68巷口) 於 cys7388.pixnet.net -

#29.[甜品] 淡水滬尾豆花

淡水滬尾 豆花(僅此一家別無分店) 台北縣淡水鎮英專路21巷9號電話:(02)2622-7936 時間:11:00~23:00 淡水是一個讓人約會或散心的地方, 我想老街也許是大家最常去的 ... 於 justnike.pixnet.net -

#30.【淡水美食小吃】淡水滬尾豆花!古早味豆花菜單.英專路銅板 ...

淡水 英專路上的銅板小吃,自1976年開賣至今~是許多淡水人都知道的古早味豆花店喔!「淡水滬尾豆花店」位於英專路上的巷子中,而且只有這一間沒有其他 ... 於 clairetila.com -

#31.2022【餐廳美食】熱搜推薦【新北市-滬尾小吃】評價電話

滬尾小吃 (地址:251台灣新北市淡水區中山路68之4號|電話:02 2620 4279)更多【餐廳 ... 外送:滬尾小吃招牌:淡水宵夜dcard:淡水經濟小吃:淡江宵夜:滬尾美食:淡水蛤蜊湯, 於 hot-shop.cc -

#32.滬尾小吃店·陳- 新北市淡水區中正路157號

公司名稱:滬尾小吃店·代表人姓名:陳_雲·公司所在地:新北市淡水區中正路157號·統編:87298366資本總額:200000·公司狀況:歇業·核准設立日期:2020/8/25. 於 gotw101.com -

#33.滬尾小吃 :: 台灣美食網

2021年5月25日—這間位於淡水中山路上的滬尾小吃,是一間相當推薦的淡水宵夜小吃攤營業到半夜三點半的滬尾小吃,不管是內用還是外帶的客人都相當多滬尾 ...,2020年10月5 ... 於 food.iwiki.tw -

#34.滬尾小吃店 - 公司登記查詢中心

滬尾小吃 店,統編:87298366,地址:新北市淡水區中正路157號. 於 www.findcompany.com.tw -

#35.標籤: 淡水滬尾小吃 - 翻黃頁

【新北食記】淡水宵夜深夜食堂人氣小吃|滬尾小吃@ 東蛙池塘。DongWa ... ... 2018年5月25日- 這間位於淡水中山路上的滬尾小吃,是一間相當推薦的淡水宵夜小吃攤營業到半夜三 ... 於 fantwyp.com -

#36.淡水滬尾小吃– 滬尾砲台歷史 - Noxhyde

淡水滬尾小吃 新北淡水美食「盤食小吃」價格實惠又好吃的臺灣小吃店新北淡水 ... 滬尾小吃資本總額元1,000 負責人登記地址新北市淡水區中山路68之4號郵遞區號查詢聯絡 ... 於 www.noxhyderr.co -

#37.新北淡水。淡水滬尾豆花店& 日出車輪餅|捷運淡水站美食x ...

新北淡水。淡水滬尾豆花店& 日出車輪餅|捷運淡水站美食x 淡水老街美食x 清水街市場美食x 英專路美食x 淡水銅板小吃. 於 www.wiselyview.cc -

#38.【滬尾小吃招牌】#滬尾小吃Instagramposts(ph... +1 | 健康跟著走

深夜食堂-淡水滬尾小吃滷肉飯燙大陸妹粉肝紅燒肉下水湯小菜選擇很多滷肉飯很厲害不... 據說紅燒肉是招牌必點可以吃個炸豆包齁甲我以前沒吃過覺得很特別還是我太廢了哈哈. , ... 於 tag.todohealth.com -

#39.[食記] 淡水滬尾小吃- 看板TamShui | PTT台灣在地區

... 在淡水住11年了有好多好多回憶這間也是陪著我在淡水一路過來的店吃著滷肉飯配著小菜總是在天冷的時候給我溫暖跟滿足個人覺得中山路就滬尾小吃跟呂家小龍包較好吃很 ... 於 ptttaiwan.com -

#40.淡水滬尾小吃@ I'm

置頂 淡水滬尾小吃 ... 因為好餓就亂點一通,反正也沒吃過給店家一個機會囉! ... 是清淡?加了油蔥還能如此清!!!但味素有點多一咪咪,粿條煮的不錯,沒有一夾就爛 ... 於 a043018.pixnet.net -

#41.新北旅遊景點/淡水老街10間推薦分享的小吃美食,吃飽喝足再 ...

淡水 是一個充滿著歷史的小鎮,在西元1858年開港通商,是台灣北部最早開發的港口,現今的淡水,舊名叫做「滬尾」,而關於「滬尾」這個名稱的緣由,有兩種 ... 於 haohui2017.com -

#42.滬尾小吃- Xinbei, Taiwan

淡水 區中山路68巷, Xinbei, 251, Taiwan; Get Directions · Suggest an edit · Report this place. Price range. Normal ($10 - $30). Is this your Place? 於 yellow.place -

#43.淡水滬尾小吃 - 奶油不飛的Play Ground - 痞客邦

店名:滬尾小吃電話:02-26204279 地址:新北市淡水區中山路六十八巷口營業時間:17:30~03:30 雖說目前還在淡水走跳,但朋友們搬離後也較少尋覓新食處 ... 於 guessworld.pixnet.net -

#44.[徵文] 滬尾小吃-超美味滷肉飯蛤仔湯- 看板TamShui - 批踢踢 ...

餐廳名稱>:滬尾小吃<消費時間>:9/25 20:30 <地址>:新北市淡水區中山路六十八巷口<電話>:02-26204279 <價位>:30-150. 於 www.ptt.cc -

#45.滬尾小吃- 網友評價、價錢與訂位地址, 新北市淡水區美食 - 愛食記

滬尾小吃 (1則評價) 網友評分:4分。位於新北市淡水區的網友推薦餐廳,地址:新北市淡水區中山路68之4號,訂位電話:0226204279,均消價位:$200左右營業到 ... 於 35.201.83.62 -

#46.豆葛| 美食分享on Instagram: “『滬尾小吃』 距離淡水捷運站約 ...

520 Likes, 27 Comments - 豆葛| 美食分享(@foodinourlife_) on Instagram: “『滬尾小吃』 距離淡水捷運站約步行10分鐘路程營業時間到凌晨三點半除了 ... 於 www.instagram.com -

#47.【淡水美食】中山五十六-傳統切仔麵. 古早飯創始店

切仔麵、紅燒肉…等傳統美食相呼應,感覺蠻有意思的! 由淡水捷運站,沿著淡水中正路走,店面就在淡水老街尾端的馬偕博士雕像旁 ... 於 syseelook.pixnet.net -

#48.淡水小吃|淡水老街必吃排隊銅板美食- GOMAJI夠麻吉

這篇就是要告訴你在地人最愛的九間淡水小吃,每間都是實力派的老字號,而且用料實在、價格佛心,各各都是一位難求的 ... 淡水小吃#7 淡水滬尾豆花店. 於 www.gomaji.com -

#49.厭世潔咪on Twitter: "滬尾小吃的小碗實在是不容小覷,感覺像 ...

淡水 #淡水美食#滬尾小吃#淡水小吃#淡水捷運站#台灣美食https://t.co/kUal1jpDev" ... 滬尾小吃的小碗實在是不容小覷,感覺像是參加了一場大胃王比賽。 於 twitter.com -

#50.【食記】淡水︱在地人推薦巷口平價深夜美食「滬尾小吃」

淡水 老街美食大多是給外地人吃的淡水中山路上的美食是給在地人吃的*歡迎到大小姐Tammy粉絲團按讚支持一下* 滬尾小吃地址: 新北市淡水區中山路68號之四 ... 於 yaya0812.pixnet.net -

#51.[新北巷弄小吃] 淡水- 滬尾小吃 - That's what I like.

[新北巷弄小吃] 淡水- 滬尾小吃. 好久沒來淡水了. 每次來都在老街吃東西. 這次來點不一樣的. <滬尾小吃>. 是一間在馬路旁邊不怎麼起眼的小吃店. 於 iliketoshare77.blogspot.com -

#52.淡水滬尾小吃天天吃好料》淡水滬尾小吃有「三炸」 - Aozqkc

滬尾小吃 除了臺灣小吃常見的滷肉飯,新北市立淡水古蹟博物館以清法戰爭「滬尾之役」為發想,不管 ... 【新北市淡水區】深夜食堂–滬尾小吃@ 紈婠的吃喝玩樂記事:: 痞… 於 www.happyplannhool.co -

#53.【淡水美食】淡水滬尾豆花店:在地古早味回憶/食尚玩家

淡水 有什麼好吃的小吃呀?」我在Line上面詢問大學同學沒多久,同學就傳了一連串的名單給我「滬尾小吃、來興快餐、蔡家餃子館、阿姨麵攤. 於 www.girlslifeplan.com -

#54.滬尾小吃店, 代表負責人:陳小雲 - 座標物語

滬尾小吃 店地址:新北市淡水區中正路157號,統編(統一編號):87298366,代表人負責人:陳小雲,營業稅籍分類:冰果店、冷(熱)飲店,資本額:200000元,設立日期:2020-08-25, ... 於 costring.com -

#55.[食記]新北市淡水:滬尾小吃Huwei food stall - 芥納須彌

滬尾小吃 算是淡水小鎮長青組呷粗飽的宵夜攤,尤其是在冬夜裡下起雨的深宵,滬尾小吃攤前熱騰騰的白煙與時常滿座的人潮,確實能夠撫慰許多夜歸的淡水 ... 於 mustardsumeru.blogspot.com -

#56.淡水滬尾豆花店:在地古早味回憶 - Media Monster

淡水 有什麼好吃的小吃呀?」我在Line上面詢問大學同學沒多久,同學就傳了一連串的名單給我「滬尾小吃、來興快餐、蔡家餃. 於 medimon2020.com -

#58.滬尾小吃 - MENU 美食誌

滬尾小吃. 4.0. 30 人來過13 人收藏. NT $50.5 - $200. 新北市, 淡水區. 餐廳服務. 叫車服務. 已複製連結. 分享餐廳. 美食客分享; 熱門餐點; 店家菜單. Mandy Hung. 於 menutaiwan.com -

#59.滬尾小吃– 淡水必吃美食 - Cpanyser

【新詩】滬尾記事-小吃的饗宴. 【新北食記】淡水宵夜深夜食堂人氣小吃,滬尾小吃【新北食記】蘆洲火鍋,頂級海鮮黑毛和牛專賣店,正官木桶鍋【新北食記】板橋南雅夜市美食 ... 於 www.cpanyser.co -

#60.臺灣食品代購淡水滬尾餅鋪滬尾牛軋糖零食小吃喜糖拍3包包郵

歡迎前來淘寶網實力旺鋪,選購臺灣食品代購淡水滬尾餅鋪滬尾牛軋糖零食小吃喜糖拍3包包郵,該商品由臺灣淡水小鎮特產代購店鋪提供,有問題可以直接諮詢商家. 於 world.taobao.com -

#61.【淡水】滬尾豆花 - Ling's 愛說話- 痞客邦

淡水 老街上,有很多小吃這間古早味風格的店面,吸引了我的目光再加上在攤口沒看到價格表,就這樣很放心的走進去想說豆花嘛~ 頂多就25元~35元左右走進去才發現牆上的 ... 於 iolopa.pixnet.net -

#62.老字號變身文青小店!淡水必吃美食超萌小籠包麵皮好Q軟

儘管淡水老街已是台北人再熟悉不過的景點之一,每到假日依舊人潮滿滿, ... 淡水人的宵夜首選,在地人的口袋名單,位於中山路上的滬尾小吃晚上5點半 ... 於 travel.ettoday.net -

#63.淡水滬尾小吃 - Flickr

淡水滬尾小吃. Done. Show your appreciation with the gift of Flickr Pro. Comment. 43 views. 0 faves. 0 comments. Taken on November 18, 2010. 於 www.flickr.com -

#64.打卡地點:滬尾小吃的貼文 - IG懶人包

又來淡水繼續拓展我的淡水美食版圖每次來淡水都會經過這一攤滬尾小吃每次到半夜總是很多人每次經過都很好奇這一次終於來. 於 igtagtw.com -

#65.【淡水】捷運淡水線淡水站美食|滬尾小吃|台灣古早味在地美食

滬尾小吃 的豬皮處理得很乾淨! 每次到麵攤吃麵,嘴邊肉是必點的呀~~~. 於 hantianblog.com -

#66.【新北食記】淡水宵夜深夜食堂人氣小吃|滬尾小吃 - 東蛙池塘 ...

這間位於淡水中山路上的滬尾小吃,是一間相當推薦的淡水宵夜小吃攤營業到半夜三點半的滬尾小吃,不管是內用還是外帶的客人都相當多滬尾小吃的餐點種類 ... 於 dong1104.pixnet.net -

#67.[捷運淡水美食] Nash 吃淡水滬尾豆花店浩角翔起也愛的好吃豆花

淡水 站附近有一家相當出名的淡水滬尾豆花店創立於1976年,早早就成名在外不過因為大部分人潮都湧向老街那一端所以在假日的時候,淡水滬尾豆花店依然不 ... 於 nash.tw -

#68.【新北市淡水區美食】滬尾小吃- 網友評價、菜單&推薦餐點

滬尾小吃 是一間位於新北市淡水區的熟食店,總共有1229位網友評價過此餐廳,平均是4.0顆星。菜單有內捲、滷肉飯、炸豆腐、紅燒肉、貢丸湯。Sean Tsung的評論是雷!不優. 於 ihungrybear.com -

#69.暗藏巷內滬尾小吃- 隨緣美食- udn部落格

淡水 入夜中正路有條巷子食客絡繹不絕,灶前煙霧裊裊直到寅時。 週六又到淡水遊走,漁人碼頭在周六冷清異常讓我疑惑遊人哪去了?是在台北街頭遊逛? 於 blog.udn.com -

#70.【淡水美食】淡水滬尾豆花店:在地古早味回憶/食尚玩家 - 窩客島

淡水 有什麼好吃的小吃呀?」我在Line上面詢問大學同學沒多久,同學就傳了一連串的名單給我「滬尾小吃、來興快餐、蔡家餃子館、阿姨麵攤. 於 www.walkerland.com.tw -

#71.滬尾小吃 - 黃頁任意門

滬尾小吃,統編:50595076,地址:新北市淡水區中山路68之4號,負責人:黃吟驊,設立日期:2016-07-19,公司狀態:營業中,營業項目:美食,小吃. 於 twypage.com -

#72.滬尾小吃 - 台灣公司網

滬尾小吃,統編:50595076,地址:新北市淡水區中山路68之4號. 於 www.twincn.com -

#73.滬尾小吃- Street Vendors - 中山路68之4號, 淡水區, 新北市 ...

滬尾小吃 in 淡水區, reviews by real people. Yelp is a fun and easy way to find, recommend and talk about what's great and not so great in 淡水區and beyond. 於 www.yelp.com -

#74.[食記] 淡水。滬尾豆花英專路裡的古早味(非凡美食)

這間滬尾豆花,是在地人推薦的古早味豆花。 ... 從淡水捷運站往英專路走, ... 淡水必吃攻略|小吃|景觀餐廳|西式料理|中式|美式|義大利麵|一日遊|行程. 於 yopalit.pixnet.net -

#75.淡水滬尾小吃的文章和評論 - 痞客邦

來看痞客邦超過2 則關於淡水滬尾小吃的文章討論內容: 大小姐Tammy 的【食記】淡水︱在地人推薦巷口平價深夜美食「滬尾小吃」 紈婠的【新北市淡水區】深夜食堂--滬尾 ... 於 www.pixnet.net -

#76.淡水滬尾小吃 - JIuwu

淡水滬尾小吃 ... 滬尾小吃除了臺灣小吃常見的滷肉飯、餛飩麵,內行人還會點一套「三炸」,指的是炸油豆腐、五香肉捲和紅燒肉,一次滿足。 於 www.jiuwusyou.co -

#77.中式料理- 新北市»滬尾小吃的工商資訊 - 黃頁都

新北市的滬尾小吃出現在新北市淡水區中山路68巷口,公司的商業分類是中式料理。這裡提供了滬尾小吃的相關產品服務介紹與說明,如滬尾小吃的聯繫方式電話02-2620-4279、 ... 於 huangyedu.com -

#78.【淡水美食小吃】HH冰室在黃色小屋吃港式雞蛋仔 - 周花花

淡水 河堤、滬尾漁港沿岸,有非常多特色餐廳、咖啡店,更是看淡水夕陽的好地方擁有鵝黃色玻璃屋外觀的《HH冰室》,菜單主要販售港式雞蛋仔、港式奶茶、 ... 於 tenjo.tw -

#79.【新北市淡水區】淡水滬尾豆花店-好吃手工三色豆花 - 美食過客

店外店內美食真是好吃,太開心了,美好一天店家資訊店名: 淡水滬尾豆花店地址: 新北市淡水區英專路21巷9號電話: 02 2622 7936 開放時間: 11:00– 於 aweipixnet.pixnet.net -

#80.滬尾小吃| 台灣旅遊景點行程

四方通行玩樂地圖以台灣旅遊景點資訊為主的入口網,提供您滬尾小吃的景點介紹,與滬尾小吃周邊旅遊景點、 ... 電話:02-2620-4279; 地址:新北市淡水區中山路68號之4 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#81.滬尾小吃- 首頁 - Facebook

滬尾小吃 , 台北市。 199 個讚· 1 人正在談論這個· 395 個打卡次。小吃攤. ... 封面相片:滬尾小吃的相片。 ... 251 臺北市淡水區中山路68-4號. 規劃路線. 於 zh-tw.facebook.com -

#82.滬尾小吃| Food Stand | Taipei

How popular is 滬尾小吃in Taipei - View reviews, ratings, location maps, contact details. ... 新北市淡水區中山路68巷. Taipei, 251 於 tw.top10place.com -

#83.淡水滬尾小吃

淡水滬尾小吃 情報,新北市淡水區中山路的巷口,有處深受當地人、大學生喜愛的深夜食堂,從下午5點一路開到凌晨三點的「滬尾小吃」,不管現代人忙到多晚,都備著好料在 ... 於 needmorefood.com -

#84.淡水滬尾小吃 - K&K

店名:滬尾小吃地址:新北市淡水區中山路68號的巷口營業時間:17:30~03:30. 於 kilox.pixnet.net -

#85.淡水滬尾小吃@ 愛吃愛旅行 - 隨意窩

在淡水住11年了有好多好多回憶這間也是陪著我在淡水一路過來的店吃著滷肉飯配著小菜總是在天冷的時候給我溫暖跟滿足個人覺得中山路就滬尾小吃跟呂家小龍包較好吃很有名 ... 於 blog.xuite.net -

#86.滬尾小吃

地点类型, : 食品摊. 地址, : 淡水區中山路68-4號, Taipei, Taiwan 251. 协调, : 25.17069, 121.44346. 电话, : 0226204279. 电子邮件, : 评分, : 4.70. 於 vymaps.com -

#87.【淡水】在地人推薦@滬尾小吃 - RIE~美食・旅遊・育兒生活

滬尾小吃 位在淡水小吃一級戰區的中正路上,有名的中山五十六、呂家小籠包都在附近,其中滬尾小吃只賣晚餐宵夜場,從傍晚開店便會一直坐無虛席到凌晨,算是很受淡水在 ... 於 ag7495.pixnet.net -

#88.滬尾小吃燒肉飯 - 台灣工商黃頁

【新北食記】淡水宵夜深夜食堂人氣小吃|滬尾小吃@ 東蛙池塘。DongWa ... 2018年5月25日- 這間位於淡水中山路上的滬尾小吃,是一間相當推薦的淡水宵夜小吃攤營業到. 於 twnypage.com -

#89.滬尾小吃- Google Maps

No. 68-4號, Zhongshan Rd, Tamsui District, New Taipei City, Taiwan 251. Copy address. 251新北市淡水區中山路68-4號. Copy address. Closed ⋅ Opens 5:30PM ... 於 www.google.com -

#90.台北淡水21間美食大集合 - 真心部落

台北淡水吃吃吃:胡記水餃牛肉麵、阿姨麵攤、緣味古早味烤蛋糕、茶之漾健康新茶飲、沙茶 ... 我覺得是鐵皮屋子的小吃店型態 ... 2019年淡水新景點:滬尾藝文休閒園區. 於 kelsy310.pixnet.net -

#91.營業到凌晨三點半的古早味麵攤必點紅燒肉天婦羅滬尾小吃

以前住淡水的時候. 常常往中山路來吃滬尾小吃 或是呂家小籠包 或是米粉湯. 亦或是源味滷肉飯 或是黃記筒仔米糕. 大概印象中是這樣. 好幾年沒在深夜來到 ... 於 ifoodie.tw -

#92.喜相逢米粉湯(淡水) - 餐廳/美食評論 - TripAdvisor

迷人的淡水老街,有著號稱全台最美的漁人碼頭浪漫夕陽景致,也有眾多備受讚譽的小吃美食如阿給、魚丸等,而八里左岸則有渡船頭老街與挖子尾自然保留區,無論是步行走訪或騎 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#93.新北市「滬尾小吃」小吃、地址、電話 - 食在北台灣

「滬尾小吃」小吃商家營業資訊:新北市淡水區中山路六十八號之四(六十八號巷口) 02-2620-4279,滬尾小吃是一個有平價、路邊攤、吃吃喝喝的其他小吃,網友認為值得推薦 ... 於 lovetpe.com -

#94.淡水淡江大學附近居民/學生小吃推薦 - 美食板 | Dcard

通常都不是去老街那家是只有在地人才會去的哈哈~ 然後晚上的話大推華南銀行再過去有家路邊攤叫滬尾小吃,也是乾麵、豬頭皮、炸甜不辣都很好吃~~~. 於 www.dcard.tw -

#95.淡水10家最佳街頭美食外送 - Uber Eats

想嘗嘗街頭美食嗎?探索附近的餐廳,並訂購淡水街頭美食美食外送到府。 ... 路邊烤肉滬尾店. • $. 4.5. 初刈包. 目前無法供應. 初刈包 ... 陳太太小吃坊. 於 www.ubereats.com -

#96.淡水滬尾小吃@ u8910520的部落格

淡水滬尾小吃 ~ 這間店可是上了研究所的這年才開始去光臨 以前常常騎車上山會喵到不少人在吃 但卻沒停下來吃看看 直到最近真是週遭吃爛掉 於 u8910520.pixnet.net -

#97.淡水-滬尾小吃@ strawberry315的部落格 - 痞客邦

淡水評價好吃的晚餐及消夜首先推沙茶乾麵整個就是好好吃,鹹度、香味、麵條都很符合我的胃由於實在是太餓了. ... 置頂 淡水-滬尾小吃 ... 於 strawberry315.pixnet.net