深 坑 國 小 新生的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦龔怡文,劉季宇,簡文郁,鍾立來,葉錦勳,張宜君,陳慈忻,陳淑惠,陳亮全,周偉賢,曾裕淇,林冠慧,林宗弘,林沛暘,邱聰智,李俊穎,寫的 巨震創生:九二一震災的風險分析與制度韌性 和周聖心,徐銘謙,古庭維,楊世泰,戴翊庭,謎卡,吳雲天的 淡蘭古道:百年里山的長路慢行都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自國立臺灣大學出版中心 和晨星所出版 。

國防大學 政治學系 曾春滿所指導 林俊良的 政治作戰學院因應新式課綱教育改革作為之研究 (2021),提出深 坑 國 小 新生關鍵因素是什麼,來自於教育改革、108課綱、政治作戰學院、軍校教育革新。

而第二篇論文國立東華大學 中國語文學系 須文蔚所指導 黃翔的 臺灣報導文學理論批評史研究 (2021),提出因為有 台灣報導文學理論批評史、源流論、文類論、作者論、作品論、創作方法與方法論、影響論的重點而找出了 深 坑 國 小 新生的解答。

巨震創生:九二一震災的風險分析與制度韌性

為了解決深 坑 國 小 新生 的問題,作者龔怡文,劉季宇,簡文郁,鍾立來,葉錦勳,張宜君,陳慈忻,陳淑惠,陳亮全,周偉賢,曾裕淇,林冠慧,林宗弘,林沛暘,邱聰智,李俊穎, 這樣論述:

九二一震災是臺灣災害科學發展與政策改革的里程碑,為什麼有些地方的災損較嚴重?為什麼有些受災社區能夠成功復興?本書為國家地震工程研究中心、中央研究院、國立臺灣大學與師範大學等學者合作的成果,回顧臺灣地震科學,特別是九二一地震之後的研究發展。 全書分為四個部分:第一部分為震災風險研究導論,介紹資料來源與研究方法;第二部分解構震前風險,介紹危害度、暴露度與脆弱度等概念與其對九二一震災的分析結果,提出「樞紐城鎮」(nexus township)的概念,認為介於都會區與麓山帶之間的中小型交通樞紐城鎮,是社會脆弱之所在。第三部分介紹韌性的概念、探討九二一震災後的房屋重建、社區

重建、校園重建以及心理重建;第四部分「面對下一場巨震」探討臺灣防救災制度變遷,並提供未來改革建議。巨災不僅留下傷痛,也帶來公民參與改革的機會之窗,這是臺灣民主對抗災害風險的「制度韌性」優勢。

深 坑 國 小 新生進入發燒排行的影片

柔情 堅定 剛毅 黃綉晶

一個生活樸實平凡的女性,一個尋常人家小孩的媽媽,一個在美濃、六龜、旗山、茂林出生、長大、求學、工作的在地人,一個不曾在政治圈上出現的名字~「黃綉晶」,將帶著柔情、剛毅、堅定的心,傳承著前高雄縣議員黃輝芳的服務與熱誠精神,爭取國民黨提名,參選高雄市第一選區,也就是簡稱旗美區的立法委員,配合高雄市政府,帶入中央資源,與鄉親們一同打造「新山城 新發展」的新生活圈。

2009年的莫拉克風災,重創南臺灣,尤其以這選區內影響最大,至今已近十年,不管是交通、觀光、商業、人文,都受到重傷害,傷痕至今仍未平復,觀光一落千丈,目前還有一些道路也未修復完成如南橫,因此需要更多的中央資源與規劃,將已經修復的地區加強建設與設施,仍在修復的交通設施,也需要更加重視施工人員的安全與施工品質,人不一定能勝天,但以謙卑與虔誠的心則能感動天!這地區的規劃急需中央與地方政府的協助,挹注更多資源,辦理更多大型活動與開發新特色吸引更多的觀光與住宿人潮,恢復往日榮景。

桃源、那瑪夏、甲仙、六龜、杉林、內門、旗山、美濃、茂林、阿蓮、田寮、燕巢、大社、大樹,在這十四個行政區內,融合存在許多族群與文化、漢人、客家、原民、新住民等等,大家胼手胝足的在這個山城中努力,這裏每個地區都具有它的美與特色,如螢火蟲季、水果、宋江陣、溫泉、十八羅漢山,月世界、特色冰品與飲食文化、佛光山、義大世界、六堆文化、敬字亭、工業區等等,都需要有新規劃與建設,才能打造山城之美

黃綉晶指出,山城故鄉擁有許許多多美好的事物與特色,但長期被漠視的狀態下,已逐漸被遺忘過去美好的景緻,以及深具特色的地理與人文。好山好水需要被愛護,但有權力的人往往只會說,還是說,但說在多,不做等於零!近日,美濃地區出現了盜挖砂石遺留的巨大石坑,坑內積水成為湖泊,形成一個廣大水域環境。已有大量卡車進出,並且載運來不明土方,向水域不斷傾倒,這是否為非法傾倒有害廢棄物,破壞環境、污染水質的事件,懇親鄉親一起關注與相關單位進行了解。重視環境、婦幼、建設經濟議題的黃綉晶,將永遠與大家站一起。

在國民黨秘書長呼籲在地優秀人才返鄉參選的號召下,身為在地女兒的黃綉晶,願意義無反顧肩負起捍衛與建設家鄉的責任,對於如何讓地方更繁榮,經濟更發展,達到「人進來,錢就來,人人皆有財」的狀態,深具自信的黃綉晶對外宣布, 我有強健的腿,但不會用來踢門,有還不錯的口才,但不會謾罵!閃!讓專業的來!

政治作戰學院因應新式課綱教育改革作為之研究

為了解決深 坑 國 小 新生 的問題,作者林俊良 這樣論述:

我國教育改革歷史發展已久,當前正面臨新式課綱的再次整改。103年教育部頒佈新式課綱,並於108學年度起開始實行,所以也被稱為「108課綱」。「素養的培養」是本次教育改革的重點,而軍校教育亦為我國當今教育重要的一環,無可避免會受到「108課綱」施行後所帶來的影響。軍事院校在現有的教育方針下,面臨受「新式課綱」薰陶的入學新生,並與一般大學因應「教育改革」歷程下,所呈現的動態改革式的校園新環境,必然是軍事院校即將面臨的重要教育改革課題。 本研究分成三個重點探討,首先、析論我國教育改革的歷程,並闡述「108課綱」內容與欲達成之目標;第二、探究我國軍事院校發展迄今的教育特性;第三、探討政戰院校

教育革新歷程與當今教育改革方向之關聯性,並論述如何培養出具有「軍事素養」之現代化軍事幹部,並達成終身學習等教育目標。

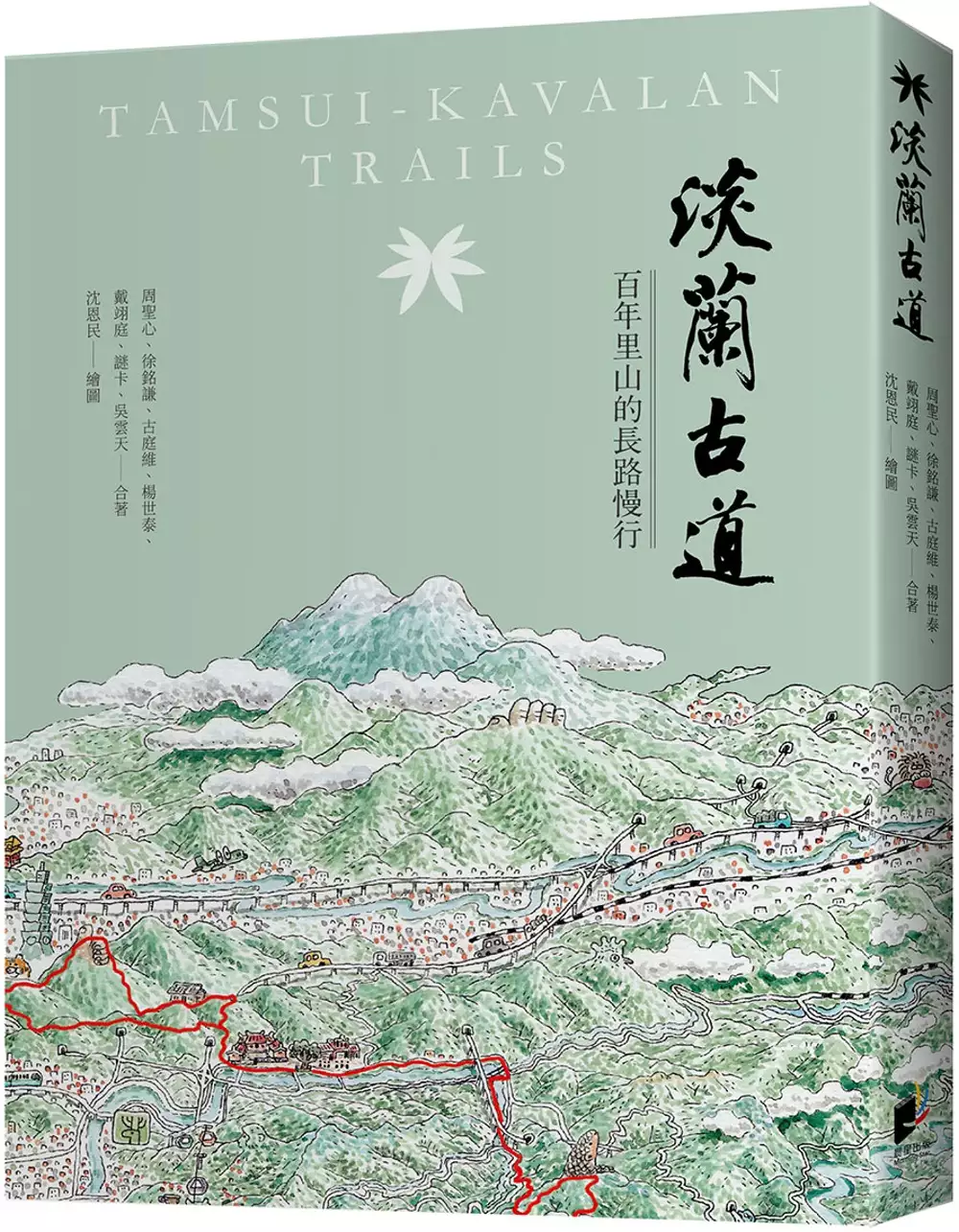

淡蘭古道:百年里山的長路慢行

為了解決深 坑 國 小 新生 的問題,作者周聖心,徐銘謙,古庭維,楊世泰,戴翊庭,謎卡,吳雲天 這樣論述:

歷時六年公私協力,從選線、定線、串聯、命名, 這條總長超過200公里的淡蘭古道,正以嶄新面貌重現臺灣古道百年風華。 淡蘭古道全路徑,貫穿數十條古道秘境,見證臺灣百年歷史,可謂臺灣聖雅各之路,又稱臺灣朝聖之路。 本書以北中南三大篇章,開啟臺灣淡蘭古道穿越百年之旅。 ◆兩百年北宜交通史的身歷其境:淡蘭古道北路 ◆先民墾拓的淡蘭百年山徑:淡蘭古道中路 ◆百年茶聖之路:淡蘭古道南路 並透過「職人誌」介紹在淡蘭古道上默默耕耘的在地達人, 「手作步道」篇章,呈現承襲先民的百年古道修築工法,透過手作重新修護淡

蘭古道, 期待以最質樸之古道面貌,重現臺灣的自然生態之美。 本書特色 1.完整收錄淡蘭古道北路、中路、南路路徑,及近十位知名登山達人的淡蘭古道長距離步道之人文歷史第一手報導。 2.特邀金鼎獎山岳繪者沈恩民繪製全彩登山立體地圖,讓讀者能一眼看清登山路徑旁的建築物或山林樣貌。閱讀本書有如走入3D登山書,提前感受走在淡蘭百年山徑中的奇妙氛圍。

臺灣報導文學理論批評史研究

為了解決深 坑 國 小 新生 的問題,作者黃翔 這樣論述:

本研究的主題為台灣報導文學理論批評史研究(The Study of Theories of Reportage in Taiwan),研究範疇為台灣報導文學發展過程中的,各種理論與批評。研究項目包括理論與批評文章;提出理論批評的重要批評者、時代環境、重大議題、重要事件等。因此本研究將具備兩重框架,一是台灣報導文學理論批評的文類史體系——包括發展過程中的樣貌;目前的整體呈現;二是形成這個體系的進程——包括分期、特質、影響,以及個別批評者,如何建構、發展出個人的批評體系。本研究試圖架構出一般文學批評、文類批評都適用的源流論、文類論、作者論、作品論、創作方法與方法論,以及影響論。源流論部分,涵蓋了

起源論與流變論。文類論部分,涵蓋了文類論、文類殊別優劣論。作者論,包含作者素質論、養成論,作者的實踐論、個別作家論、作家群論等。作品論,則包括,依文體論、依作者論、依文學史階段論、依文學史流派論、依文學史主題論、依文學史思潮論等。創作方法與方法論,包括報導文學如何寫、不能如何寫的敘事規約。影響論部分,包括影響作者論、影響讀者論、影響社會論,以及影響文類論。本研究嘗試觀察,一路以來的批評者,如何逐漸豐富這個理論體系,如何推進理論批評的發展,也釐清理論與台灣報導文學創作之間的特殊關係。以往的研究者,往往以報導文學缺乏理論,來解釋這個文類發展過程中,遭遇的爭議甚至頓挫,本研究發現,上述分項都是台灣報

導文學理論發展過程中,曾經討論過的重要議題。其實,對報導文學發表過理論的批評者,多達數百人次,而且大多是當時的秀異人才,台灣報導文學真的缺乏理論嗎?這麼多的批評中是否可以構築出體系?在體系的建構過程中是否有所不足、或有所矛盾?在體系化的觀察下,如何重新檢視台灣報導文學理論批評的價值?都是本研究探討的問題。依照代表性的批評者、流派;還有重要事件;理論特質;理論影響;以及個別批評者如何建構、發展出個人的批評系統,架構為:1930年代台灣報導文學理論的萌芽——楊逵。1970年代的詮釋與拉鋸——高信疆、《現實的探索》與三場官方文藝座談會。1980年代的體系化與式微說——李瑞騰、林燿德與文訊座談會、鄭明

娳。1990年代的轉折與深化——陳映真、彭家發、須文蔚、兩大報報導文學獎現象。2000年以降的鬆綁與探索——楊素芬、林淇瀁與張堂錡。研究發現包括:一、楊逵的影響應待2001年起論;二、重新評估高信疆的思想底蘊與定位;三、重新檢視《現實的探索》的理論貢獻與內涵;四、重新檢視官方座談會的批評史意義;五、鄭明娳奠定美國新聞學的源流論;六、新新聞學在台灣的「拿來」;七、理論批評與創作的依違;八、想像「理論」的不同路徑等。