清 大化工出路的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦余英時寫的 余英時文集【典藏套書 I】:香港時代、學術論著與書信選集,重訪史學泰斗的思想軌跡(加贈博客來限定獨家別冊) 和RichardE.Ocejo的 老派工作是潮的:當年輕的創意靈魂碰上傳統的職人手作(全新修訂版)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自聯經出版公司 和二十張出版所出版 。

國防大學 戰略研究所 葛惠敏所指導 林秋明的 習近平主政時期維穩政策之研究:以科技維穩為例 (2021),提出清 大化工出路關鍵因素是什麼,來自於維穩、科技維穩、數位威權體制、社會控制。

而第二篇論文淡江大學 教育與未來設計學系課程與教學碩士在職專班 陳麗華所指導 葉欣的 與小學中年級學生共築幸福的英語話劇社團之教師自我研究 (2021),提出因為有 自我研究、自我敘說、教學哲學、師生關係、幸福感、課程設計、原生家庭、反思、以學生為中心、和解的重點而找出了 清 大化工出路的解答。

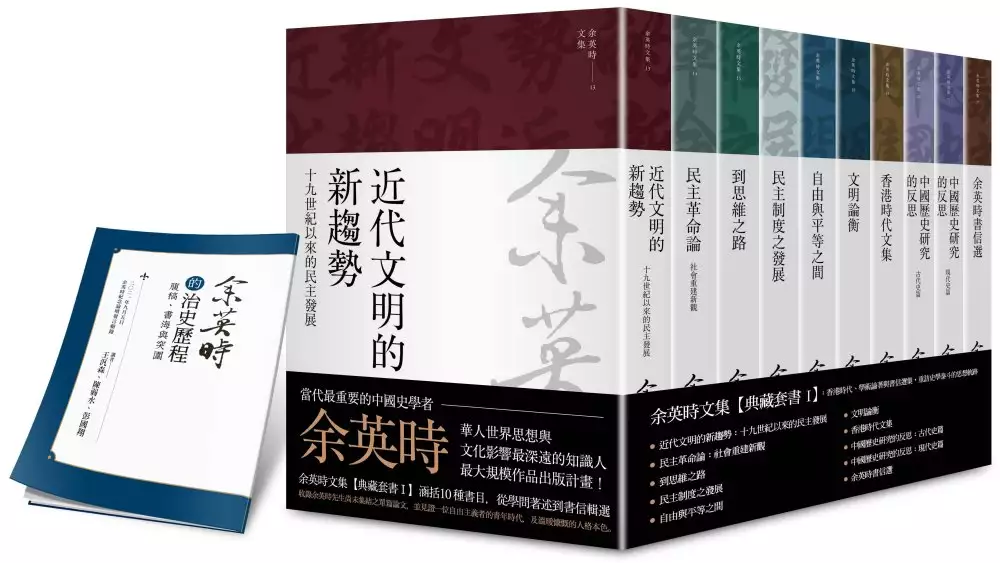

余英時文集【典藏套書 I】:香港時代、學術論著與書信選集,重訪史學泰斗的思想軌跡(加贈博客來限定獨家別冊)

為了解決清 大化工出路 的問題,作者余英時 這樣論述:

思想史的傳薪者 余英時 當代最重要的中國史學者、華人世界思想與文化影響最深遠的知識人 余英時文集涵括四大類、28種書目、總字數超過450萬字,完整呈現余英時先生一生思想發展的軌跡,以及余先生開闊的視野、精深的學問與多面向的關懷。 ▍本套書計有10種: 近代文明的新趨勢:十九世紀以來的民主發展 民主革命論:社會重建新觀 到思維之路 民主制度之發展 自由與平等之間 文明論衡 香港時代文集 中國歷史研究的反思:古代史篇 中國歷史研究的反思:現代史篇 余英時書信選

★ 加贈博客來限定獨家別冊:《余英時的治史歷程:腹稿、書海與突圍》 輯錄王汎森、陳弱水、彭國翔三位學者,於2021年9月5日「余英時紀念論壇」之發言。 ▍《近代文明的新趨勢:十九世紀以來的民主發展》 史學大師初試啼聲的首部作品 回應中共馬列主義教條,重新肯定五四以來對於自由與民主的追求 梳理近代文明發展脈絡的明快之作 《近代文明的新趨勢》原於1953年在香港出版,是余英時先生第一本以書籍形式出版的著作。 1950年,余英時先生自中國大陸來到香港之後,立即面臨的思想課題就是:如何反思並回應共產政權席捲全中國的歷史現

實,一方面他要對抗中共及其馬列主義教條,另一方面則要肯定五四以來對於自由與民主等價值的追求,因而決心寫一本書「以民主主義為主題來敘述西方自文藝復興以來的種種社會變遷」,並探問「民主究竟是怎樣從西方的思想和制度中逐漸發展出來的?」 本書在結構面力求系統化,梳理近代文明的脈絡;在取材上則盡可能扼要,精鍊浩如煙海的史實。因此作者自道:「這本書,與其說是『書』,倒不如說是論文――一篇較長的論文。」在書中,余先生以提綱挈領的形式,回答了這個時代的核心課題。他對極權主義的憂心與批判,以及對自由與民主的畢生追求,都已清晰地展現於本書的字裡行間。 ▍《民主革命論:社會重建新觀》

民主是否只能從革命而來?革命是否必然帶來民主? 《民主革命論》全面解析了民主與革命的歧途與正道 提倡一種新的革命精神,並期許中國民主革命的重新展開 《民主革命論》原於1954年在香港由自由出版社出版,初稿曾連續刊載於報章之上,後經大幅補充、改寫而成本書。余英時先生從懷疑革命、憎惡革命,而開啟對革命的研究;從反對「革命」到對革命的了解,而終於重新肯定革命更豐富、更嚴肅的意義,對革命此一理論概念有了「統之有宗,會之有元」的理解。 雖然革命是近百年來歷史最重要的主題之一,然而這樣重要的問題,竟未獲得學者的全面探討。余先生在本書直指:「中國近百年

來所發生的革命都不是真正意義上的革命;它祇是舊社會的解體,而不是新社會的重建。」中國革命的一連串失敗,正可說是偏激的革命精神之必然結果。 余先生在本書高舉民主的革命精神,熱情而不盲目、積極而不殘酷、建設而不妥協。「祇有在這種革命精神的籠罩之下,民主革命才可以不致走入歧途,並能完成它自身的歷史任務」,「這種革命精神最初祇存在於少數人之間,隨著時間的進展,它逐漸地彌漫及於社會的每一角落,而形成一種普遍的時代精神」。到了這時,革命的時機才算成熟;革命的號召也就能獲得絕大多數人民的響應。 ▍《到思維之路》 「如何做一個不受人惑的人?」 在革命狂潮與混亂時代

中,余英時先生寫給年輕讀者之作 以理性掃除思維路上的亂石與荊棘,解開思想中的障礙與糾結 《到思維之路》是余英時先生在流亡歲月中,寫給青年讀者的一本小書,原於1954年在香港出版。書中各篇文字來自余英時先生在《自由陣線》週刊的「山外叢談」專欄,原以筆名「艾群」發表,專欄名稱則取蘇東坡「不見廬山真面目,祇緣身在此山中」之意。 書中指出,思想在古往今來的一切統治者的心中祇不過是一種統治工具,和刀劍槍砲沒有任何不同。然而思想絕不能成為政治的工具;任何美好崇高的思想,一旦變成了統治者的工具,便會立刻失去它的所有優點。 余先生將本書定位為寫給

同時代的青年朋友,因此強調書中絕不說教、不煽動、不賣弄邏輯、不擺學究面孔,在寫作上完全採取一種談心式的輕鬆態度,真誠而直白。 身處於激烈的思想戰爭時代之中,余先生希望透過此書,讓讀者學習防身的本領,保持思想的自由,不受專制與極權左右,努力做一個不受人惑的人。 ▍《民主制度之發展》 面向過去而生,是人類的唯一出路 這是有系統地敘述西方民主制度發展的一部通史 也是指向未來民主生活的路標 《民主制度之發展》延續《近代文明的新趨勢》的核心關懷,辨明了民主與極權體制的異同與發展。 余英時先生寫作本書時,正值自由世界與共

產世界展開思想鬥爭的時刻。然而,弔詭的是,「反民主的一方卻反誣真正的民主世界為不民主,且自詡為進步的民主,這簡直是顛倒是非、欺世盜名」。遂促使余先生疾呼,「民主自有其客觀的標準與悠久的歷史,終不能為反宣傳所遮蓋」,從希臘、羅馬時代開始,歷經中古時代、宗教革命、專制時代,以至法國革命及十九世紀民主運動,撰寫出這部以民主制度發展為核心概念串連而成的通史。 余先生指出,在兩千多年的歷史中,民主曾經遭遇不少的打擊與挫折,到了二十世紀以後更面臨種種威脅與艱險,也暴露自身的弱點與缺陷,但唯有民主國家與自由世界的團結,方能讓民主制度不被摧毀,永久長存。 ▍《自由與平等之間》

以學術研究回應時代的苦難與變局 在中西文化的融通中,追求自由與平等的意義與實踐 自由與平等本是起源於西方的概念,但在《自由與平等之間》中,余英時先生強調,追求自由與平等並不等於全盤西化,中國文化中存在許多足以接引民主體制的成分。他進而指出,過去自由民主運動的失敗也許正是因為未將運動安放在堅實的文化基礎之上,致使自由與平等的理想淪為空洞的口號。 此外,一般人經常以為自由與平等這兩個概念有著內在不可緩解的矛盾,彷彿兩者是取一捨一的關係。但余先生提醒,如果自由失去了平等的限制與平衡,便會走上絕對的自由主義之路;反之,平等如果失去了自由的限制與平衡,也同

樣會走上絕對的平等主義之路,近代歷史的發展實已證明了這一點。因此,從民主的角度上看,不僅真正的自由包括了平等的原則,真正的平等也同樣涵攝了自由的意義,自由與平等其實是相互補充的。 本書初版於1955年,共分六章:首二章專論自由,三、四兩章專論平等,五、六兩章則綜論自由與平等的一般關係及其文化基礎。新版增收〈羅素論自由〉,以及由余先生翻譯之羅素〈自由是什麼〉與湯姆遜所著之《平等》。三篇附錄與本書相互啓發,共同呈現自由與平等的相互關係。 透過本書的討論,他期盼召喚有志之士,讓自由與平等的文化理想,能儘早在中國實現。 ▍《文明論衡》 余英時先生於

1950年代研究文化哲學的成果 對中西文化爭論提出一針見血的見解 余英時先生於1950年代前半在香港時期的研究興趣,除了歷史學外,還涵括了文化哲學及社會哲學。其中關於社會哲學的著作是《自由與平等之間》,而文化哲學的研究成果則表現於《文明論衡》。 在本書中,余先生提出對中西文化爭論的看法,他認為必須問什麼是中國社會重建所需要的,合乎者不因它是外國的便拒絕接受;不合乎者也不因為它是中國的便加以保留,如此才能揚棄本位派、西化派、折衷派的弊端。 他強調,文明愈進步,野蠻的偽裝本領也愈大,它的真面目也因之愈不易為人所認識。 他將「

文明」視為與廣義的「文化」一詞的同義語,「文化」則分為廣狹二義,「文化界」、「文化工作」、「文化運動」的文化是狹義的;「文化接觸」、「中西文化」、「文化融和」的文化則是廣義的。且中文裡的「文化」兩字不足以盡西文civilization之義,唯「文明」兩字庶幾近之。 ▍《香港時代文集》 蒐羅余英時先生於1950年代發表、尚未集結成書的文章 將余先生自喻鸚鵡救火,羽翼所濡的水滴輯為一冊 呈現一幅青年自由主義知識人的畫像 余英時先生一生有兩段較長的香港歲月,第一段是自1950年至1955年,在新亞書院就讀,直到赴美國哈佛大學為止;第二段則是197

3年至1975年出任香港中文大學副校長兼新亞書院校長期間。 早在1950年代初期,余先生即在《自由陣線》、《人生》、《中國學生周報》、《新亞校刊》發表大量評論及學術文章,這些論著除部分曾集結成書外,仍有為數眾多的遺珠鮮為讀者所知。 《香港時代文集》即以余先生1950年代在香港時期寫作,且未收入其他文集的作品為主軸,旁及1970年代於香港發表的文字。內容從教育家孔子到小說家魯迅:從聖女貞德到歷史學家湯因比;論中西文化、說善惡愛悔、評政局時務。 余先生曾於文中提及一則佛教故事。這個故事說:昔有鸚鵡飛集陀山,乃山中大火,鸚鵡遙見,入水濡羽,飛而灑之。天

神言:「爾雖有志意,何足云也?」對曰:「常僑居是山,不忍見耳!」天神嘉感,即為滅火。 余先生將自己喻為故事中的鸚鵡,在故山大火之際,期盼能夠略盡心力,「所以五十年初期我在香港所寫的一些不成熟的東西都可以看作鸚鵡羽翼上所濡的水點。」 ▍《中國歷史研究的反思:古代史篇》 余英時先生史學研究縱橫三千年 每部作品都為史學界設定了新的議題,立下了新的標竿 也為中國歷史開拓出廣闊而精彩的視野 余英時先生一生勤於著述,出版書目超過六十部,論文多達四百餘篇,篇篇擲地有聲。在長達七十年的寫作生涯中,余先生的書寫涵蓋思想史、文化史、社會經濟史

,甚至文學領域,闢建了一片浩瀚的學術之海。 《中國歷史研究的反思》旨在收錄余先生在台灣尚未發表或未收入專書中的學術文章,將原先散落於各處的珠玉合為一輯,是余先生浩瀚如海的著作最重要的「補篇」。 書名概念來自余先生獲頒「唐獎」漢學獎時的得獎演說講題「中國史研究的自我反思」。余先生不僅是當代中國史研究的泰斗,更有意識地對中國史研究經歷的重大轉變及自身的研究進行反思,因而總能見前人所未見、在不疑處有疑。 古代史篇共分三輯:輯一自錢穆先生的《國史大綱》談起,收入綜論中國史的三篇文字;輯二的十篇論文依研究時代排序,自秦漢論至王陽明;輯三則是兩篇以「俠」和「

中日文化」為主題的文章。 ▍《中國歷史研究的反思:現代史篇》 知識人、知識分子始終是余英時先生筆下最關切的對象。 在中國現代史世局動盪的百年篇章中, 知識人呈現了何種面貌?是否真的改變了自身及其國家的命運? 從東漢士族到魏晉士風,到南宋朱熹的歷史世界,再到明清的士商互動,以及王陽明、方以智,還有清代的戴震、章學誠,清末民初的陳寅恪、胡適,余先生累積數十年的學術研究著作,構成了一幅中國知識人的圖譜。 《中國歷史研究的反思》旨在收錄余先生在台灣尚未發表或未收入專書中的學術文章,將原先散落於各處的珠玉合為一輯,是余先生浩瀚如海的

著作最重要的「補篇」。 書名概念來自余先生獲頒「唐獎」漢學獎時的得獎演說講題「中國史研究的自我反思」。余先生不僅是當代中國史研究的泰斗,更有意識地對中國史研究經歷的重大轉變及自身的研究進行反思,因而總能見前人所未見、在不疑處有疑。 現代史篇共分三輯:輯一與輯二聚焦於在中國現代史的巨變之下,清末民初的知識人如何救亡圖存,並擺盪在傳統文化與全盤西化之間;輯三轉而論述政治史,包括兩篇平議張學良的論文及一篇省思抗日戰爭勝利五十周年的長文。 ▍《余英時書信選》 《余英時書信選》收錄與師長、友朋的書信逾二百通 或訊息流通,或窮理論道,或分析人事

,莊正隨和兼採並存 在文字園圃裡滋蘭樹蕙,深耕勤播,已蔚為大觀 余英時先生交遊廣闊,一生往來鴻儒無數。本書以人繫年,魚雁往返者自師長牟潤孫、王惕吾、楊聯陞,亦有生徒如王汎森、何曉清、周保松,間有金耀基、高行健、董橋、葛兆光、陳義芝、唐啟華等多位學術、政商、藝文領域人士,真實地再現了一代哲人的思想脈絡及世局關懷,也留下了德智歷程、日常唱和等公私情誼,字裡行間映照出20世紀的中西歷史縮影,同時還原質樸、慧黠的人格本色,不僅補充余先生學思外的豐富血肉,更是彌足珍貴的重要史料。 系列特色 .收錄了余先生二十多歲居住於香港期間的著作專書,寫作年代集中

於1950年代前半,文章多發表於各類報章雜誌上,見證了一位自由主義者的青年時代,也是余先生一生澎湃思想的起點。 .全面蒐羅余先生未集結出版的單篇論文,包括晚年發表的中英文文章,以及應邀為辛亥革命、戊戌變法、五四運動等重要歷史議題撰寫的反思或訪談。 .特別訪求余英時先生與師長、友朋的魚雁往返,輯錄成冊。從中既展現了余先生溫暖而慷慨的人格本色,同時也看出他的淵博知識與思想脈絡。

清 大化工出路進入發燒排行的影片

女為悅己者容,女人總有花費購買護膚品的時候。

有沒有想過,花費買回來的產品,實際能獲得多少功效或價值?

「我修讀市場行銷,了解到廣告費高昂得誇張,當一件產品投資這麼多錢在宣傳,還有多少錢用於製作上?在我消費的一眾產品當中,最在乎是用在臉上的產品。當時我搜尋慣常用的護膚產品,簡單一搜就發現大部分是廉價用料,如石油副產品、SLS、Parabens,這些成分有機會對皮膚及環境造成傷害。」本地護膚品牌產品研發師郭綺琦 (Kaya)說。當原料成本壓低,才有大空間賣廣告,她反思用家花費龐大金錢,實則得到甚麼?「當時就萌生一個念頭:自己製作護理品給自己使用。」Kaya說。

開始自己動手製護理品,是在她大學二年級那年,未畢業已開始籌劃建立本地護理品牌。

「我既然學習了比別人多的知識,很應該把它發揚光大。」Kaya說。要建立品牌,就必須要有更豐富的相關知識。她先在一家環保小店當店長兼肥皂師,同時間報讀國際香薰治療師課程,學習有機耕種,以了解不同植物功效。

想法最終得到兩個志同道合的拍檔Char及Zoe認同,一同建立「本木序」這個品牌,產品在三年前投入市場。「本木是指以自然為本,亦是本土種植的意思;序是序章,我們是第一個為本土農業護理品牌揭開序幕的人。」Kaya解說。

構思品牌時,第一個理念就是希望使用本地天然植物,以推動本地農業,Kaya說:「希望透過使用本地花草製作護理品,讓大眾更了解本土農作物,從而拉近消費者與本地農業的距離,增加本地農夫收入,就能保存本地農業,當然另一好處是,我們能保證原材料的品質。」

三人走訪十多個本地有機農場,洽談合作,供應種子給農夫種植。

現時與他們合作的農場約有七個,農夫阿占的農家扎記是其一,主要供應金盞花及到手香。「耕作三十多年,都知道食用蔬菜的價值不高。加上大陸供港菜,本地菜價格很低。他們來找我合作,我就當作是開闢另一條出路,種植其他植物,增加自己的收入。」阿占說。

除了金盞花及到手香,老薑、蘿勒、蜂蜜、迷迭香等均是本地小農供應,Kaya再製成沐浴露、洗髮水、潤唇膏等個人護理產品。解決了植物原料問題,還有更大難關。香港沒有相關行業配套,要大量生產,必須從外國入口機器及原材料,成本相對提高,其次是難以找到專業人員研發產品。「開發個人護理品是屬於精細化工類,是專門的學科,外國有課程修讀,香港卻沒有,所以我們很缺乏這方面的專業人才。」Kaya說。

沒專才可用,惟有靠自己不斷看資料,反覆試驗,不斷失敗,直到得出一個成功配方,Kaya笑說:「有一段日子,為了做出能令頭髮柔順易梳理的洗頭水,我一天洗四次頭髮,當時我曾說過一句話,成功了我就一個月不洗髮了。」

此承諾還未兌現,因為研發是無止境的。

為了讓產品不會有環保手作的印象,更貼近大眾化,產品設計亦花心思,例如瓶身貼紙,特意找插畫師繪畫的植物圖鑑,背面清楚標明各種成分及產地,「最終目標是想多點主流消費者接受天然護理產品,所以產品不論形象或用途,都必須更貼近大眾,才能一步步推廣天然用品的理念。」Kaya說。

本木序

電話 : 3956 3447

網址: https://www.thepreface.hk/shop

農家扎記

地址︰上水梧桐河伴石湖北村

電話︰9033 5979

備註:設蔬菜送貨服務,地點包括葵涌、美孚、沙田及石門等地。

========================================

飲食男女App大革新!立即開App寫食評,下一個食神可能就係你!✍

?iOS App 下載:http://goo.gl/ZNVWFd

?Android App 下載:http://goo.gl/MrW6YE

即like《飲食男女》Facebook:http://www.facebook.com/eatandtravel

飲食男女網站:http://etw.hk

即刻Follow我哋Instagram,睇更多靚片靚相!

http://goo.gl/KwjNOE (@eat_travel_weekly)

習近平主政時期維穩政策之研究:以科技維穩為例

為了解決清 大化工出路 的問題,作者林秋明 這樣論述:

「維穩」乙詞為「維護社會穩定」的簡稱,是中共維護政治安全的法寶之一,自現任領導人習近平就任後,伴隨今日資訊科技的發展和中國大陸經濟勢力的崛起,讓維穩工作如虎添翼,產生更大影響與效能。近年來中共「數位威權體制」統治力量,採取資訊扭曲和輿論操控,專注在國家制度建構、國家與市場關係、國家與社會關係與社會力量崛起與國家的回應,以確保其政治安全與共黨政治利益,該作為不僅一直是引人關注的議題,更是兩岸關係研究領域的重要課題,本文希望藉由習近平主政後「科技維穩」之概念切入觀察。首先探究維穩的緣起與歷任領導人維穩脈絡;之後梳理習近平主政後維穩變革、社會治理、社會控制政策,據以探究其主政後藉由中國大陸科技發展

來支撐維穩策略與實踐,對我國產生的影響。本研究最後述及以上發現對我安全事務產生的影響,並檢視我國政府當前對應,策進未來作法。

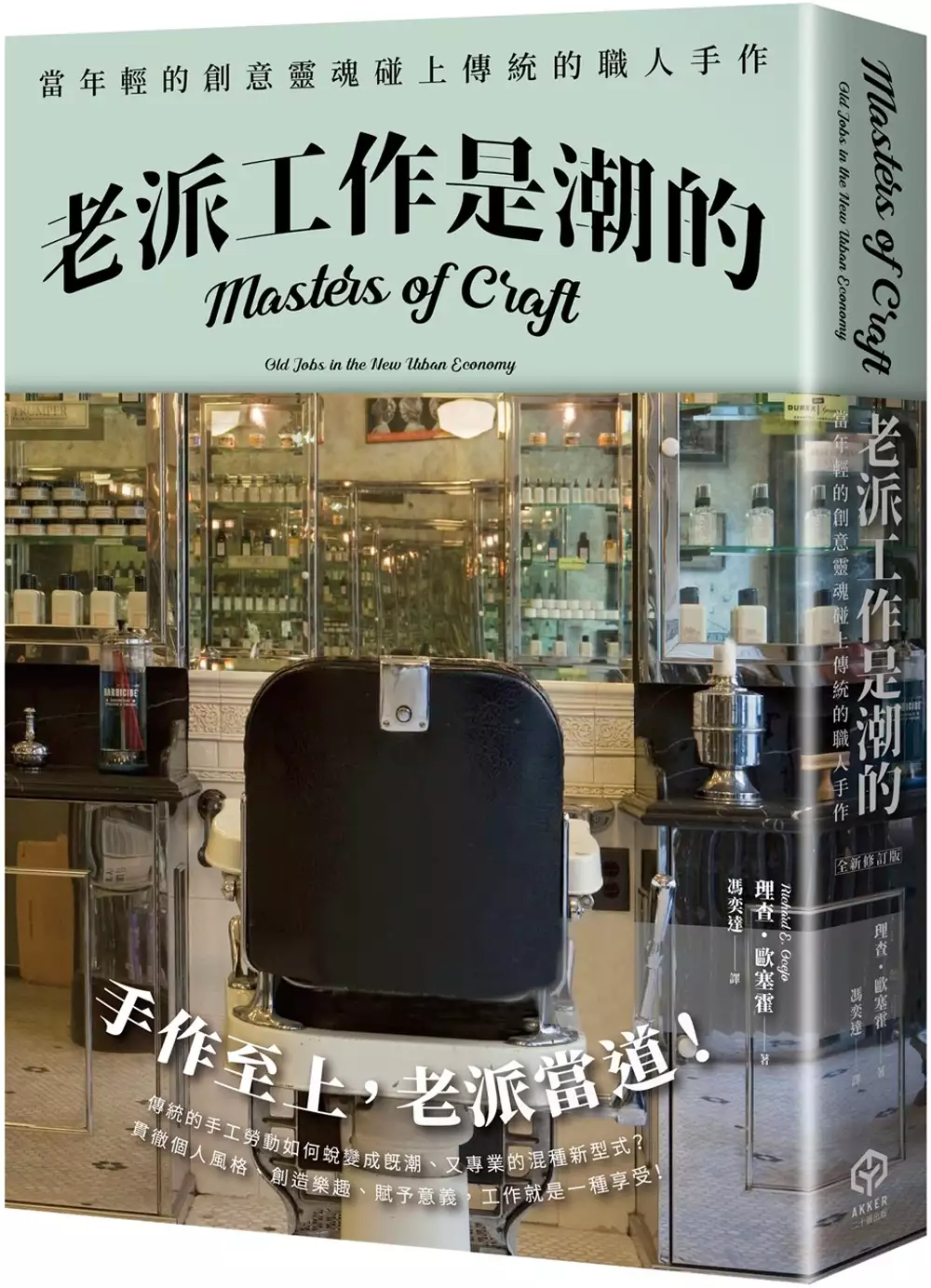

老派工作是潮的:當年輕的創意靈魂碰上傳統的職人手作(全新修訂版)

為了解決清 大化工出路 的問題,作者RichardE.Ocejo 這樣論述:

手作至上,老派當道! 成為職人是一件很潮的事! 著名社會學家耗時六年,記錄紐約年輕職人顛覆職涯選擇的第一手報告── 他們是屠夫還是切肉師?是剃頭匠還是男仕理髮師? 是酒廠作業員還是釀酒人?是賣調酒的還是Bartender? 當年輕的創意靈魂碰上傳統的老派工作 個人風格+創造樂趣+賦予意義 工作就是一種享受! 過去被認為「地位不高」的「老派」傳統工作是在什麼情況下,突然變「潮」、變「酷」,甚至引發品味追逐的新浪潮? 在像紐約這樣大都會裡,年輕世代捨棄安穩的辦公室工作,開始賣起精釀啤酒、從事理髮,透過掌握傳統技藝,以手作勞動為職志,不禁令人好奇!

本書正是社會學家理查・歐塞霍對年輕職人顛覆傳統職涯選擇與職業認知的第一手觀察。 居住於紐約的他注意到,文化底蘊豐厚的年輕世代職人,不但展現高度的專業意識、尊重傳統文化,也懂得創意變通,為古老產業注入新靈魂。他們把勞動變成美學,把傳統低階的手工勞動轉變為帶有品味與態度的創造性行業,呈現當代城市生活的靈魂和消費文化新趨勢。 歐塞霍花費六年時間,深入觀察四種職業──Bartender、釀酒人、男仕理髮師、切肉師──的工作現場。他以社會學者的洞察力,探索年輕職人為何對於老派工作產生無比興趣,以及他們在重視手作,提供獨一無二、真材實料的商品與服務時,為何更重視和眼前的客人有更多互動:

▋Bartender不只是調飲專家!顧吧本來就是一門藝術,調酒則是一門科學 「差別在於你是忠於客人,還是忠於酒水。很多bartender確實很會調飲料,但如果客人想知道城裡近期有什麼展覽開幕該怎麼辦?……我一下子就能讓客人曉得,『我知道你需要什麼』、『這兒有我照顧大家」。」──Bartender/瓦金 ▋釀酒人走出廠房,與實際消費者展開對話!有故事的酒,給有故事的人 「不管是否會用於調酒,這些bartender的架上都擺了我們的產品。他們希望盡可能了解自己倒入杯中的產品。對我們而言,真正重要的是跟這些夥伴接觸,和他們共同建立口碑,成為重視細節的可靠品牌。」──釀酒人/蓋伯

▋跳脫十分鐘快剪,男仕理髮師慢工出細活!量身打造的髮型,既自然又時髦 「客人多的大店有時剪出來的線條會非常明顯,一看就知道不是在我們這兒剪的……對這間店來說,不留痕跡重於一切。我們不會留下銳利的線條。這種的我們不剪,就算客人要求也不剪。」──男仕理髮師/喬伊 ▋切肉並不是切肉師的全部工作!思考分解肉品的不同方式,讓客人吃得更好 「你想不想看個還沒有起名、也沒人賣過的肉塊?我們把這塊肉從肋部上切下來做絞肉,但這其實是最好的肉,生吃也沒問題,味道超棒。這個部位不存在美式做法中,但我很想賣賣看。」──切肉師/萊娜 新一代職人如何打破框架,將老派工作翻轉為展現職業哲學

乃至個人人生理念的體面工作?他們又是如何將其眼中的「好品質」、「好品味」,推廣為一般人也可以接觸和獲得的事物?透過紐約年輕職人的故事,本書將讓你恍然大悟,獲得相關的觀念和技術,甚至身體力行、毫不猶疑加入職人行列,或者創造出更多令人意想不到、引領潮流的老派工作。 現今,工作已經被賦予超越謀生以外的意義,勞動更被視為個人通往自我實踐與快樂的途徑。本書呈現乍看之下沒有前途的零售、服務與製造業工作,被年輕的從業者注入新價值的過程;而老派、手作,就是其中蘊含的精神與功夫。 ◎本書曾在2019年以《職人新經濟:手工精神的文藝復興,品味與消費文化的再造》為書名出版 得獎紀錄 ★榮

獲2019年美國社會學協會(ASA)「組織、職業與工作部門」韋伯好書獎(Max Weber Book Award, Organizations, Occupations, and Work Section) ★榮獲2019Openbook年度翻譯好書 ★入圍2018年度美國調酒大賞(Tales of the Cocktail)雞尾酒精神獎「最佳飲品、文化、歷史,以及列酒類」新進好書(Spirited Awards Best New Book on Drinks, Culture, History, or Spirits) 老派精神.聯合推薦 李明璁|社會學家、公視《我在市場

待了一整天》主持人 林楷倫|作家、《偽魚販指南》作者 姜泰宇|作家、《洗車人家》作者 張采婕Charlene|肉舖職人 張瑞夫|萬秀洗衣店計畫主理人 黃銘彰|「平凡製作」創意總監 葉怡蘭|飲食生活作家 (按姓氏筆畫排列) 各界好評 「社會學家走進酒吧,探索當代新經濟的靈魂精髓……歐塞霍打開觀察敏銳的眼與耳,訪談眾人,書中載滿他的細膩所聞與貼近觀察的細節。」——《華爾街日報》(Wall Street Journal) 「傳統手工製造業與服務業的高檔升級版本,現在為何會被肯定為時髦、令人嚮往,而且酷勁十足的行業?社會學教授歐塞霍檢視了為都會區域注入新

活水的『都會村莊模式』。……他運用田野調查經驗,以及與從業人員的訪談,檢視文化精英何以轉向投身這一波以男性從業者為主導的『新服務經濟』。以曼哈頓切爾西市場為實例,呈現一度被視為不甚高尚的行業如何展現獨特、高級的新風貌,從中映照出中產階級化正以何種方式改變這些過去撐起傳統產業的城市區域。本書流暢易讀,社會學研究者和其他對『文青』文化感興趣的讀者,皆能從中得到豐厚收穫。」——《出版者週刊》(Publishers Weekly) 「誘人之作,觀察洞見極富價值。書中捕捉這些職業特殊氛圍的手法,最教人印象深刻。」——《金融時報》(Financial Times) 「這本創新之作讓讀者走進

工藝職人的世界,以及他們所服務、品味紛雜的社群團體;同時,對於立基於現下不穩定的都會經濟,一個與顧客能有真實互動的職業是否可能維繫,本書對此也有深化你我理解的描述。歐塞霍對職人從業途徑和業者顧客之間互動的新分類方法,有助未來的學術研究,而對從業職人在掌握其工藝技巧之際,亦能有所啟發。」——丹尼爾‧康菲爾德(Daniel B. Cornfield),田納西州范德比大學社會學教授、《超越節拍:在納什維爾打造音樂新社群》(Beyond the Beat: Musicians Building Community in Nashville)作者 「《老派工作是潮的》提供有力的觀察視角,細看當今

社會兩股最強大的力量:城市中產階級化,以及工作的變化。透過對連串對新型手工產業的精細研究,歐塞霍讓你我更能理解都會再造的機會與挑戰,以及古老的手工勞動職業如何蛻變成結合專業知識的混種新型式。」——理查‧佛羅里達(Richard Florida),多倫多大學羅特曼管理學院教授、《創意新貴》(The Rise of the Creative Class)作者 「儘管我們常以『品味』看待現今時髦的消費行為,《老派工作是潮的》卻提供了看待這個行為基礎的內行觀點:技巧純熟的職人調製高妙的調酒,全屠體的肉食料理,以及打造時髦髮型的巧手,這些都是都會文化生態中最『文青』的那部份所仰賴的職業。透過呈現

創意階級如何將原始素材轉變為謀生之道,歐塞霍呈現新都會經濟的迷人交會處。研究文化、工作、城市和消費行為的社會學家必讀之作。」——雪倫‧朱津(Sharon Zukin),《裸城:純正都市地方的生與死》(Naked City: The Death and Life of Authentic Urban Places)

與小學中年級學生共築幸福的英語話劇社團之教師自我研究

為了解決清 大化工出路 的問題,作者葉欣 這樣論述:

這本「自我研究」的研究論文,是身為國小英語話劇社團的指導教師以自我探究做為行動實踐。研究者於初任於英語話劇社團教師時,在前期課堂中所經歷的挫敗、衝突與矛盾,召喚出我生命經驗裡「幸福」的原形。 以研究者個人生命作為研究主體時,研究者藉由自我敘說之方式還原自我、原生家庭在社會脈絡下的行塑歷程;研究者也藉由省思札記、影音資料等多樣資料做為研究自我的工具。研究者針對自我成長與原生家庭之經驗的建構,取自Clandinin和Connelly(2000)提出進行敘說探究時三度敘說探究空間(three-dimensional narrative inquiry space),也就是以過去、現在和未來的連續

性(continuity)、人和社會的互動性(interaction)、情境的場域性(situation)為三個向度。研究者以敘說、書寫、觀看與反映,使得研究者有機會「重構」、「解構」及「再重構」詮釋幸福形塑的歷程。 研究者經由爬梳過自我的生命經驗,並遷移幸福感至話劇社團的課程與學生。研究者持續梳理深埋於研究者意識內的教學哲學【共築幸福】,是如何與學生還有話劇社團課程進行交互作用,以期待自己勾勒出幸福感與教學哲學之間的意義與關係。 在本研究的結尾,研究者透過上述歷程,將自我生命經驗凝住,並試著從自我/社會結構中端詳地反覆觀看,歸結幸福感在自我、教育、社會層面的意義與價值。也因著研究歷程中邀

請他人成為研究中的一部份,研究者在其過程中體悟到自身從「被枷鎖捆綁」的心理狀態,逐漸蛻變為一種「釋然的自我和解」的狀態,並強調本研究模型所帶來的個人成長以及專業成長是研究者珍貴的資產。