滬尾 砲台 建築 風格的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦徐宗懋圖文館寫的 閃耀台灣一套八冊(精裝套書,附贈明信片八張) 和台灣東販的 走讀老時光:建築、美學聚落與小鎮,染一身溫潤人情都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自時報出版 和台灣東販所出版 。

國立中正大學 中國文學系暨研究所 汪詩珮所指導 鄭百佑的 「金枝演社」新探(1993-2013): 臺灣現代劇場的另類美學 (2013),提出滬尾 砲台 建築 風格關鍵因素是什麼,來自於金枝演社、胡撇仔、台客美學、說故事。

而第二篇論文開南大學 觀光與餐飲旅館學系 陳永龍所指導 蘇韋仁的 消費社會中的古蹟觀光-淡水紅毛城再利用之經營管理為個案 (2007),提出因為有 空間消費、古蹟再利用、文化觀光、歷史資產、文化保存的重點而找出了 滬尾 砲台 建築 風格的解答。

閃耀台灣一套八冊(精裝套書,附贈明信片八張)

為了解決滬尾 砲台 建築 風格 的問題,作者徐宗懋圖文館 這樣論述:

閃耀台灣精裝套書八冊 附贈精美明信片(八張) 《閃耀台灣》:台灣土地情感與知識的傳家之寶 從來沒有一套台灣書籍像《閃耀台灣》這般,讓人如此沉浸在台灣土地的百年時空,猶如步行其間,徜徉於四周炫目感人的風情,偶爾也因目睹具體的事件而感受到內心強大的衝擊。這套書已經超過傳統紙本書的視覺極限,而是台灣土地情感而知識的傳家之寶。不只是放在書架,而是注入未來世世代代的台灣人的心靈,不斷地被學習和重溫,具有永恆的典藏價值。 能做到這一點,是因為《閃耀台灣》使用了最精美的照片原材料,以及最高端的現代數位上色工藝技術。這是徐宗懋圖文館動用了累積20年的原照片收藏

,以及過去5年建立的國際一流數位上色藝術師團隊,兩項優勢所取得的驚人成果。 以《台灣山鄉原民》這一本畫冊為例,本畫冊使用日本學術權威森丑之助先生在百年前所拍攝的經典原住民圖錄照片,一般出版社都使用舊出版品反覆翻拍的圖片,大多都已模糊不清;然而,徐宗懋圖文館卻使用用市價高達50萬台幣的森丑之助的精緻柯羅版原版圖片。如此投資只為了取得最好的印製效果,這也使得《閃耀台灣》中的原住民圖像無論內容和視覺效果,都達到了台灣出版界史上的最高峰。 至於物產和生態方面的圖片,則是使用了《大量台灣寫真大觀》、《亞細亞寫真大觀》和《台灣物產大觀》精美的原版照片,呈現了前所未有的視覺效

果。有關過去台灣人生活和習俗的影像則是民國49年(1960年)薛培德牧師所拍攝的經典照片,每一張都是由原底片沖洗出來,並且進行精美的數位上色,展現了動人的往日情懷。 總之,在技術工藝層面,台灣沒有任何一本出版物像《閃耀台灣》做出如此大的財力,動用如此多的人力,以及付出如此深的心力,只為了留下一套值得代代相傳的台灣之寶。 《閃耀台灣》製作完成於台灣疫情最嚴重的兩年,很多人不能正常上學上班,收入和生活都受到影響。然而,就在此時此刻,我們做出最大的投資,投入最大的心力,完成這一套經典作品,代表台灣在艱困的環境中奮鬥不懈的精神,有如一顆閃亮的鑽石,永遠福星高照。

文/作者徐宗懋 以下是八冊書的主題: 《閃耀台灣一:台灣城市建築1860-1960》 台灣建築的時代演變代表著物質與精神的進展軌跡。本畫冊從清朝時期到日本殖民,一直到光復以後,台灣城市景觀的變化,包括建築的材料、風格、實用性,以及對生活實際的影響。時間橫跨一百年,包括日本時代現代城市的興建,書中有數張珍貴的全景圖,考證了過去城區、官署、街道和民房的位置和稱謂,成為十分珍貴的文獻和美學紀錄。 《閃耀台灣二:台灣鄉村景觀1860-1960》 台灣建築的時代演變代表著物質與精神的進展軌跡。本畫冊介紹鄉村地區建築的特色和景觀,清朝

時期主要是傳統閩南和客家的農舍,富裕人家則住三合院,至於原住民則是傳統的茅草屋或石板屋。日本時期,城市建築出現較大的變化,不過鄉村建築的變化較少,直到光復以後大量的水泥房和磚石房,又呈現新的風貌。 《閃耀台灣三:台灣山鄉原民》 以日本的台灣原住民權威森丑之助的圖像原作為底本,圖像反映的山區景觀與原住民生活狀態,本書主要集中在山區原住民部落的人文風情,包括泰雅族、卑南、布農、排灣等部落,本書著重介紹這些部落在山區的生存方式,包括信仰、生產以及日常生活習俗等,內容豐富,為珍貴文獻和美學資料。 《閃耀台灣四:台灣近水部落》 以日本的台灣原住民權威森丑之助的

圖像原作為底本,透過高端的上色技術賦予新的生命。本畫冊介紹靠近海洋和湖泊的原住民部落,主要集中在阿美族、達悟族和邵族,書中以豐富多彩的照片表現他們和海洋以即湖泊的生活關係,其中達悟族捕獲飛魚的圖像紀錄,更是珍貴的歷史文獻。 《閃耀台灣五:台灣原生物產1860-1960》 1960年代台灣輕工業興起之前,台灣的主要生產農業產品和大宗原料,同時包含部分漁牧事業,即以本身的土地為生產資源、包括稻米、蔗糖、樟腦、水果以及養蠶事業等等,充分反映台灣在工業化之前的生產情況,這也是早期台灣經濟的主體。 《閃耀台灣六:台灣自然生態1860-1960》 本畫冊使用民間

老照片以及薛培德牧師的攝影作品,完整呈現台灣從清代、日本殖民,到光復初期的動植物自然生態,包括主要的動物和植物,以及高山景觀。這是台灣原生物種和大自然的完整呈現。 《閃耀台灣七:台灣往日生活》 1960年,即那個年代的人們習慣稱的民國49年,美籍牧師薛培德先生拍攝的約三千張台灣照片中,忠實地留下了基層台灣百姓的珍貴豐富影像紀錄。1970年代台灣快速工業化之前基層百姓仍然生活於農業社會的形態,包括婚喪禮俗、各種手工行業、飲食習慣,甚至鄰里關係等等。許多現象已經存在百年以上,但在1970年代以後卻逐漸消失了。今天50歲以上的台灣人,可能童年時期在農村地區還經歷了農業社會型態的

尾端。 本畫冊主要集中薛培德牧師作品中有關早期台灣人生活的型態,包括信仰、工作、日常作息等,這些都是老台灣人走過的生命之路,因此,本書不僅是懷舊,也有社會學的紀實價值。 《閃耀台灣八:台灣古早容顏》 美籍牧師薛培德先生拍攝的約三千張的台灣照片中,忠實地留下了基層台灣百姓的珍貴豐富影像紀錄。除了生活型態,還拍下了當時人們的容貌神情、穿著打扮,透過帶著喜怒哀樂情感的容顏,那個年代的生活模式與精神,更生動地被記錄下來。 本畫冊集中表現老台灣人的容顏風貌,包括男女老幼的面容、服飾以及人際互動的狀態,不僅是老台灣生動的生活記憶,也是上一輩人不可抹滅的

容顏。

「金枝演社」新探(1993-2013): 臺灣現代劇場的另類美學

為了解決滬尾 砲台 建築 風格 的問題,作者鄭百佑 這樣論述:

創立於1993年的「金枝演社」,在20年的穩定發展中見到由小劇團邁向中、大型劇團的歷程,汲取歌仔戲的「胡撇仔」運用至臺灣現代劇場,創造獨特另類的劇場美學。本文以「劇場文獻學」與「再思考」的角度,期望梳理豐富全面的文獻資料,並且提供不同的詮釋角度觀看金枝演社。著重於金枝演社自我建構的兩大商標「胡撇仔」與「台客」,探索金枝演社轉化兩者的內涵,從中觀察金枝演社的「胡撇仔戲」面對成長所發生的延續、轉型與開創,進一步點出其所遭遇的考驗與挑戰。 本文將金枝演社的戲劇作品分為「身體訓練和戲劇實驗」、「環境劇場」、「胡撇仔戲」、「本土臺式歌舞劇」四大類,首先以文獻回顧的方式建立初步的認識與理解。第二章

鎖定「胡撇仔戲」作品,透過「胡撇仔」與「台客」的理論重建,進行反思與提問,總結於具有開創意義的《大國民進行曲》。第三章聚焦於2011年的全新創作《黃金海賊王》,因其風格、元素皆取材動漫,遂由日本流行漫畫《航海王》談起,發覺金枝演社的表演美學面對流行文化的力有未逮。其「胡撇仔」與「台客」的美學精神產生「理念先行」的侷限,提出「說故事」是金枝演社深化自身美學必須思考的方向。 最後,連結現實環境,將臺灣「扶植團隊」政策納入討論,作為理解金枝演社缺憾的原因之一。「再思考」也連結到「自我省視」,由自身的創作經驗體會「生命與藝術是長期而持續的累積」;期許復現「大眾劇場」又具有濃厚「臺灣關懷」的金枝演社,

能夠在更多的觀眾注目下,從「發現臺灣」、「看見臺灣」邁向「創造臺灣」,揚起屬於己身主體性的旗幟,堅持於臺灣現代劇場的未完之徑。

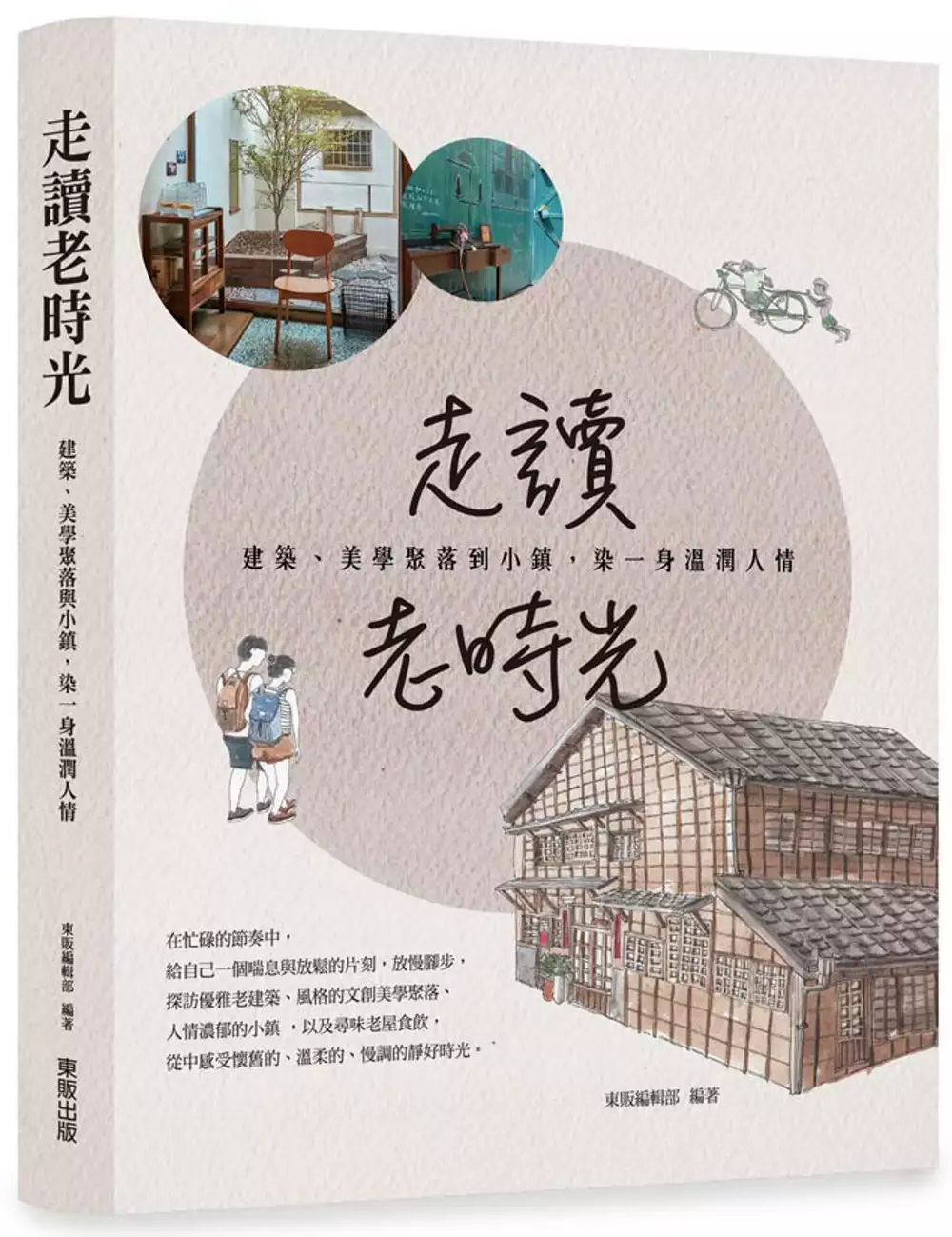

走讀老時光:建築、美學聚落與小鎮,染一身溫潤人情

為了解決滬尾 砲台 建築 風格 的問題,作者台灣東販 這樣論述:

全書分四個單元 華麗轉身:33處歷史建築,欣賞和風、西洋、中式等結構樣式的風雅韻味。 美學聚落:16座文創美學聚落,老舊景物蛻變為文藝與時尚的場域。 老屋尋味:18間老屋美食,不只舌尖上的享味,還有美感空間的品賞。 小鎮玩味:8個小鎮,饒富自然與人文之美,拾一段清清雅雅的五感之旅。 本書特色 在忙碌的節奏中,給自己一個喘息與放鬆的片刻,放慢腳步,探訪優雅老建築、風格的文創美學聚落、人情濃郁的小鎮、尋味老屋食飲,從中感受懷舊的、溫柔的、慢調的靜好時光。

消費社會中的古蹟觀光-淡水紅毛城再利用之經營管理為個案

為了解決滬尾 砲台 建築 風格 的問題,作者蘇韋仁 這樣論述:

古蹟,即是一種文明的象徵!從人們歷史的變動裡,舊建築的再利用就不曾間斷過。然而,當前消費社會的形成,也導致許多的古蹟與歷史建築,由於不當的經營管理與再利用手法,不僅破壞了古蹟也犧牲了文化教育的功能更讓古蹟淪為賺錢的工具。 本文,嘗試著由台灣消費社會的形成、城市消費文化的轉變與古蹟保存再利用的演變脈絡出發,回顧歷史空間在消費社會的轉變,成為了文化消費的新利器。在研究案例上,本文也試著藉由淡水紅毛城的經驗,從空間的使用、活動的舉辦、餐飲商品的置入與經營者的理念,分析其在消費社會的形成之下,再利用的經營模式與消費現象。案例中顯示,淡水紅毛城雖屬於縣政府之下,但自負盈虧的經營模式與必須替縣

府賺錢的壓力,歷史空間的使用已經由歷史保存的意義逐漸轉化為空間的經營模式,異質空間的美化與想像促成了商業化的活動、文化商品的開發與餐飲模式的置入也使得古蹟商品化成為了新的符號消費。經營者在文化與經濟壓力的交錯,歷史空間的消費成為了不得不正視的課題。 然而,淡水紅毛城屬於台灣發展世界文化遺產的潛力點之ㄧ,再利用模式與商業化程度也關係著經營者本身運用過去的經驗與特長,如何去看待空間消費內涵與整合整體淡水大環境的空間意象,在文化與消費當中相互協調。最後,我們也必須去重視,在消費了先人們遺留的古蹟建築之後,我們是不是更有能力去保護與管理規劃這些寶貴的世界文化遺產。