滬江小d翻譯的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李歐梵等,王德威寫的 中國現代小說的史與學:向夏志清先生致敬 可以從中找到所需的評價。

國立中興大學 國際政治研究所 廖舜右所指導 蘇子建的 臺、日地震急難救助之分析:以921與311事件為例 (2020),提出滬江小d翻譯關鍵因素是什麼,來自於921、311、民間救難、國軍、自衛隊、政府。

而第二篇論文國立臺灣大學 歷史學研究所 古偉瀛、黃克武所指導 韓承樺的 當「社會」變為一門「知識」:近代中國社會學的形成及發展(1890-1949) (2016),提出因為有 社會學、民族學、人類學、社會經濟、社會調查、中央研究院社會科學所、陶孟和、陳翰笙的重點而找出了 滬江小d翻譯的解答。

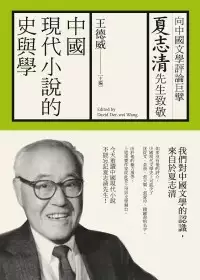

中國現代小說的史與學:向夏志清先生致敬

為了解決滬江小d翻譯 的問題,作者李歐梵等,王德威 這樣論述:

重讀〈金鎖記〉、《秧歌》和《赤地之戀》 新讀《小團圓》、《易經》和《雷鋒塔》 我們看見中國文學評論巨擘夏志清的慧眼 如果沒有他的評介,中國現代文學史上可能少了沈從文、姜貴、張天翼、張愛玲、錢鍾書的名字。 由於他的極力推崇,這些重要作家從此登上世界文學舞台。 今天重讀中國現代小說,不能忘記夏志清先生! 向中國文學評論巨擘夏志清先生致敬! 他是中國文學研究界最重量級的學者之一。 歐美漢學界裡,以涉獵之廣博,影響之深遠,而又在批評方法上能自成一家之言者,夏志清先生可謂是第一人。 夏志清先生在中國現代文學批評上最大的意義是 開創了西方學院內現代中國文學研究的基礎

他的思想學說、研究方法、問題討論 影響了東西方漢學界研究中國現代文學的方法! 任何有志中國現代文學文化研究的學者及學生,都是不可或缺的參考!! 夏志清先生以85歲高齡當選2006年7月第26屆中央研究院院士,所有院士皆認為:夏志清先生榮耀遲到三十年。這份榮譽是實至名歸的,是早該給夏志清先生的肯定。因為他們對中國文學的認識,都來自夏志清先生的著作。 《中國現代小說的史與學》由美國哈佛大學東亞語言及文明系Edward C. Henderson講座教授、中央研究院院士王德威先生主編,召集及彙整了目前在美國、加拿大、台灣、香港、中國的漢學界卓然有成的26位學者專家們,以各自的專業領域呈現

出夏志清先生影響下的中國現代文學研究之變與不變,延伸與延異(演繹),播散與推陳出新,開創了「後夏志清時代」的文學典範。他們的參照、辯難、反思,在在凸顯了夏志清先生在中國現代文學批評上的開創之功。本書在夏志清先生專著的基礎下,呈現新世紀裡現代中國小說研究的動向。全書撰寫者有夏先生的門生友人、再傳或私淑弟子,也有夏濟安先生的學生和故舊,還有與夏先生時相往來的大陸、台灣、香港等地傑出學者。特別值得一提的是,半數以上的學者都畢業自美國哥倫比亞大學東亞系;哥大是夏先生曾經任教三十年的名校,也是夏志清先生的學術發揚光大的重鎮。各篇專文的作者也許未必完全遵照夏先生的路數,但他們所念玆在玆的是文學的「史」與「

學」之間的關係,以及文學所承載一個時代的人文精神的脈絡。 關於夏志清 夏志清(C. T. Hsia, 1921-) 一位在砧板上寫作,被譽為中國文評第一人的重要文學評論家,中國滬江大學英文系畢業,美國耶魯大學英文系博士。曾任教於北京大學、美國密西根大學、紐約州立大學、匹茲堡大學、哥倫比亞大學等著名學府。1991年退休前,曾於美國哥倫比亞大學教授中國文學29年。現為美國哥倫比亞大學退休教授。他學貫中西,中英文著作皆極具份量,且影響深遠。中文著作有、《愛情.社會.小說》、《文學的前途》、《人的文學》、《新文學的傳統》、《雞窗集》、《夏志清文學評論集》、《歲除的哀傷》、《談文藝.憶師友:夏志

清自選集》,英文著作有The Classic Chinese Novel: A Critical Introduction; A History Of Modern Chinese Fiction; C.T. Hsia On Chinese Literature。 作者簡介 李歐梵 中央研究院院士、美國哈佛大學東亞系榮休教授 莊信正 知名作家 梅家玲 國立台灣大學中國文學系教授、台灣文學研究所所長 陳國球 香港教育學院語文學院院長兼中國文學講座教授 陳平原 北京大學中文系教授及系主任、北大二十世紀中國文化研究中心主任 王德威 中央研究院院士、美國哈佛大學東亞語言及文明系

Edward C. Henderson講座教授 Michael Gibbs Hill(韓嵩文) 美國南卡羅萊納大學外國語言文化系助理教授 徐鋼 美國伊利諾大學(香檳校區)中國文學及比較文學副教授 Carlos Rojas(羅鵬) 美國杜克大學中國文化研究與女性研究助理教授 陳思和 上海復旦大學人文學院副院長和中文系主任、教授、博士生導師。 Amy D. Dooling(杜愛梅) 美國康乃狄克學院東亞系副教授 劉劍梅 美國馬里蘭大學亞洲與東歐語言文學系副教授 John B. Weinstein(吳文思) 美國西萌石大學中國與亞洲研究副教授 Charles A. Lau

ghlin (羅福林) 美國維吉尼亞大學Ellen Bayard Weedon東亞研究講座教授 舒允中 美國紐約市立大學皇后學院古典,中東及亞洲語言文學系副教授 張恩華 美國麻塞諸塞州大學語言文學文化系助理教授 孔海立 美國索思摩學院中國語言文學電影教授 宋偉杰 美國新澤西州羅格斯大學(Rutgers University)亞洲語言文化系助理教授,同時兼聘比較文學項目 馬兵 山東大學文學與新聞傳播學院中文系 Edward M. Gunn(耿德華) 美國康乃爾大學東亞中心主任。 Christopher G. Rea(雷勤風) 加拿大不列顛哥倫比亞大學亞洲研究系助理

教授 王曉玨 美國賓夕法尼亞大學(University of Pennsylvania)東亞語言文明系助理教授,同時兼聘日爾曼語言文學系與電影研究中心 宋明煒 美國衛斯理大學東亞系助理教授 劉紹銘 前香港嶺南大學中文系主任兼翻譯系講座教授、知名文學評論家 Michael Berry(白睿文) 美國加州大學聖巴巴拉分校東亞系副教授 陳綾琪 美國聖路易市華盛頓大學(Washington University in St. Louis)中國現代文學副教授 季進 蘇州大學文學院教授 編者簡介 王德威(David Der-wei Wang) 國立台灣大學外文系畢業,美國威斯康

辛大學麥迪遜校區比較文學博士。曾任教於台灣大學、美國哥倫比亞大學東亞系。現任美國哈佛大學東亞語言及文明系Edward C. Henderson講座教授。著有《從劉鶚到王禎和:中國現代寫實小說散論》、《眾聲喧嘩:30與80年代的中國小說》、《閱讀當代小說:台灣.大陸.香港.海外》、《小說中國:晚清到當代的中文小說》、《想像中國的方法:歷史.小說.敘事》、《如何現代,怎樣文學?:19、20世紀中文小說新論》、《眾聲喧嘩以後:點評當代中文小說》、《跨世紀風華:當代小說20家》、《被壓抑的現代性:晚清小說新論》、《現代中國小說十講》、《歷史與怪獸:歷史,暴力,敘事》、《如此繁華:王德威自選集》、《後遺

民寫作》、《1949:傷痕書寫與國家文學》、《茅盾,老舍,沈從文:寫實主義與現代中國小說》、Fictional Realism in Twentieth-century China: Mao Dun, Lao She, Shen Congwen; Fin-de-siecle Splendor: Repressed Modernities of Late Qing Fiction, 1849-1911; The Monster That Is History: History, Violence, and Fictional Writing in Twentieth-century China等

。2004年獲選為中央研究院第25屆中央研究院院士。

臺、日地震急難救助之分析:以921與311事件為例

為了解決滬江小d翻譯 的問題,作者蘇子建 這樣論述:

日本民族性較為注重群體跟紀律,我國民族性較為注重個人跟彈性,二國恰好為互補,本研究是從傳統文化、政府結構、救災體系、民間救難機制等四個面向切入,來實施臺、日社會緊急應變之分析並以921大地震及311東日本大地震二案作比較,來探討二國政府遇到特殊事件時政治、社會為何反應失焦之處為主要研究重點,透過資料收集與探討分析方式進行,並以文獻探討法、比較分析法及個案研究法做為本文的研究方法。本研究結果發現臺灣與日本政府災害防救體系,同樣為三級制,二國的災害防救體系均相同;而相異之處為,我國於各層級成立災害應變中心時,國軍必須派遣聯絡官進駐,受災地區提出國軍支援申請,聯絡官依序向作戰區應變中心及國軍災害應

變中心回報,經核准即可派遣國軍投入救災工作;而日本於各層級成立災害對策本部時,法規沒有律定自衛隊要派遣人員進駐,若受災地區有自衛隊派遣需求,由地區首長依序回報,經內閣府的防衛大臣同意後,才可以出動自衛隊,因為日本強調依法行政,救災時未接獲上級命令無法採取行動,而我國較為彈性,較日本更有效率。臺灣與日本民間組織之特色,臺灣的民間組織通常都是國內的宗教團體所組成,而日本較廣為人知的民間組織為公益團體。

當「社會」變為一門「知識」:近代中國社會學的形成及發展(1890-1949)

為了解決滬江小d翻譯 的問題,作者韓承樺 這樣論述:

本研究旨在探究「社會學與社會」這組在「知識與概念」層面上相互關涉的命題,其如何於近代中國的歷史情境裡,逐漸形成一新知識論域的過程。論文究心於學人群體、機構與制度、學科知識與概念、政治文化四個面向。論文嘗試指出,以「形成群體」為核心概念,「社會」這門知識論域自晚清至民國的發展,勾勒出幾個相關的基本問題:群體的組成與結構、經濟利益分配、政治和法律秩序、線性進化歷史。這也分別體現於,社會學的制度規劃與學術機構建置、多元複雜的學人群體,以及知識實踐與生產的歷史現象;更與其時之政治文化環境,錯綜糾結。這段知識、學科與概念的歷史,具體而微地反映了,西方知識憑藉何種傳播方式流通,傳統中國又如何在轉型為現代

民族國家的進程裡,接納、內化並創制為符合中國脈絡的「社會學」。在這段歷史過程中出現的,就是一個內部充滿複數、異質「群體」,足以映顯當時歷史情境的「中國社會」。