無國界醫生組織的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王伊蕾寫的 我的戰場在產房:無國界醫生在阿富汗、伊拉克迎接新生命的熱血救援記事 和JohnMauceri的 古典音樂之愛:指揮家的私房聆聽指南都 可以從中找到所需的評價。

另外網站黑人迪亚拉:获中医博士学位,在中国大山行医30年 - 网易也說明:迪亚拉从事公益活动的行为被一些媒体报道后,他的一位大学同学,邀请他加入“无国界医生组织”。 这个全球最大的独立人道医疗援助机构,当时正在中国 ...

這兩本書分別來自大塊文化 和黑體文化所出版 。

國立政治大學 國家安全與大陸研究碩士在職專班 平思寧所指導 郭美英的 非傳統安全威脅下軍隊角色之轉型與精進 —以執行人道救援任務為例 (2016),提出無國界醫生組織關鍵因素是什麼,來自於軍隊、傳統安全、非傳統安全、非戰爭軍事行動、海外人道救援。

而第二篇論文國立中正大學 戰略暨國際事務研究所 蔡育岱所指導 王筱媛的 從緬甸羅興亞難民探討國際社會的難民問題 (2015),提出因為有 難民、離散、國家安全、緬甸、羅興亞的重點而找出了 無國界醫生組織的解答。

最後網站醫學系-最新消息則補充:六、 說明:無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織,致力為受武裝衝突、疫病和天災影響,以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。

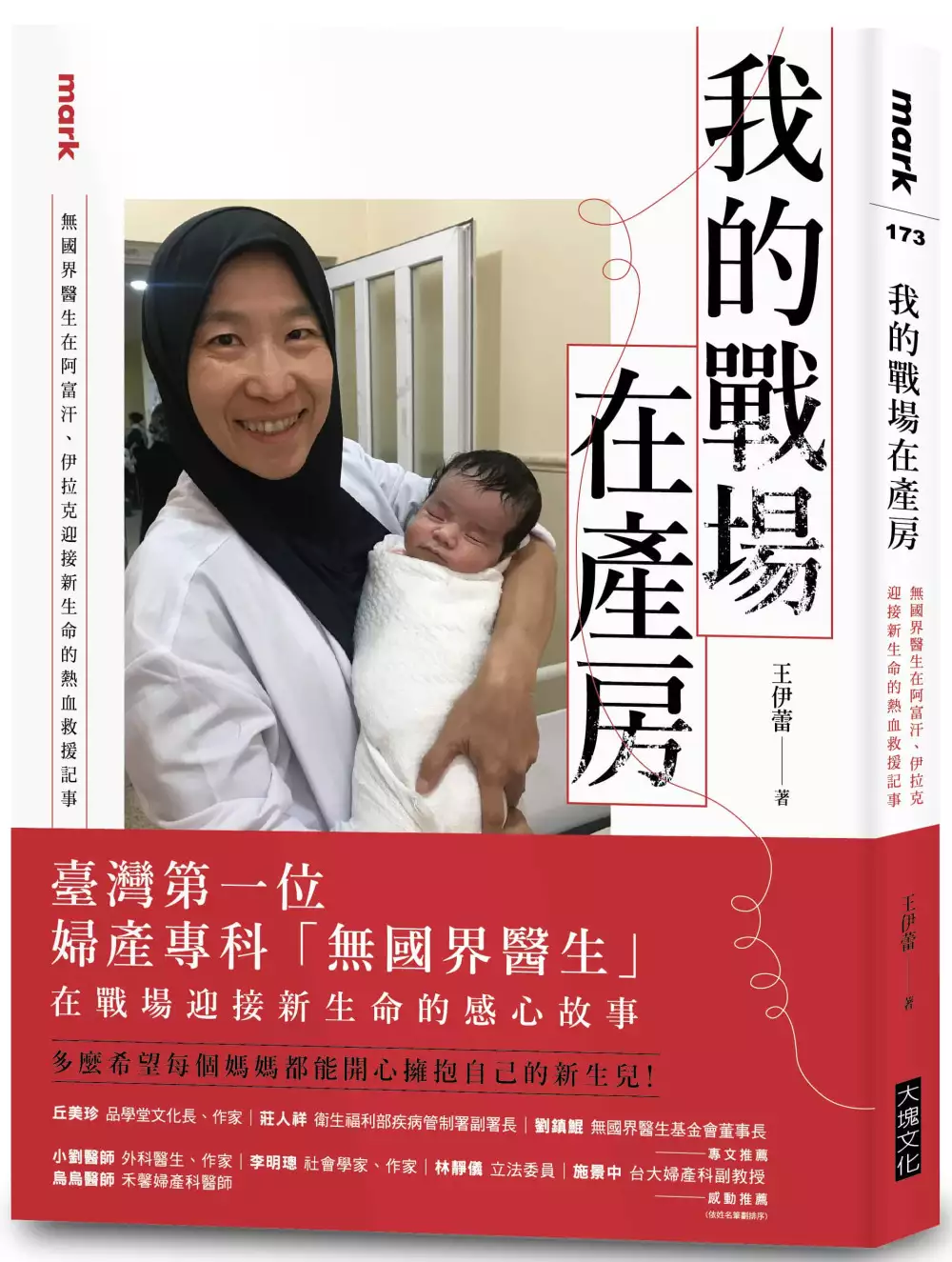

我的戰場在產房:無國界醫生在阿富汗、伊拉克迎接新生命的熱血救援記事

為了解決無國界醫生組織 的問題,作者王伊蕾 這樣論述:

臺灣第一位婦產專科「無國界醫生」王伊蕾 在戰場迎接新生命的感心故事 「多麼希望每個媽媽都能開心擁抱自己的新生兒!」 說走就走,五十歲毅然踏出舒適圈, 在飽受戰爭蹂躪的土地上,為顛沛流離的人們服務,守護戰地媽媽寶寶平安。 也期待把臺灣愛心的種子,散布到世界各地,生根發芽。 本書版稅將全部捐贈「財團法人無國界醫生基金會」 「很久很久以前,曾經有個醫生從很遠很遠、一個叫臺灣的地方千里迢迢飛到這裡, 看到媽媽肚子痛,醫生就在媽媽的肚子上吹了一口氣,施了魔法, 一個完美的嬰兒就從媽媽肚子裡跳出來,這個寶寶就是今天的你。」 也許,只是也許,這個故事能讓

孩子長大的過程裡,心中多一些溫暖,讓這個世界上少一些仇恨,多一些幸福。 在台北市開設婦產科診所執業二十多年的王伊蕾醫師,在大學時就已知道「無國界醫生」,心嚮往之卻一直錯過;終在她年屆五十,某日看診空檔上網之際,瞥見了「無國界醫生」徵求女性婦產科醫師的消息,於是她暫停原本診所工作,排除萬難申請加入,全心投入「無國界醫生」的人道救援任務。 她成為臺灣第一位婦產專科「無國界醫生」,先後到阿富汗霍斯特母嬰醫院和伊拉克納布盧斯醫院出任務,利用有限資源,盡力為來到醫院的產婦接生、救命。 本書可一窺戰亂下醫護人員使出全身本事盡力搶救產婦與新生兒的過程;同時也讓讀者認識「無國界醫生」組織,及

阿富汗、伊拉克文化與生活現況;對有志參與「無國界醫生」的熱血人士,本書也提供一盞指引明燈。 專文推薦 丘美珍/品學堂文化長、作家 莊人祥/衛生福利部疾病管制署副署長 劉鎮鯤/無國界醫生基金會董事長 感動推薦 小劉醫師/外科醫生、作家 李明璁/社會學家、作家 林靜儀/立法委員 施景中/台大婦產科副教授 烏烏醫師/禾馨婦產科醫師 (依姓名筆劃排序) 戰火下、努力綻放的生命之花,由王醫師搏命守護,感人肺腑的熱淚故事。──小劉醫師/外科醫生、作家 好羨慕王醫師的工作!臨床工作者最幸福的事,就是能照顧有需要的病人!王醫師的前線醫療狀況也提醒了我

們,醫療照護不是唾手可得,不是每個人都能生在和平穩定、公衛發展良好的國家。──林靜儀/立法委員 王醫師選了一條和我們大部份婦產科醫師不同的道路,她走到貧窮的地區、戰亂頻仍的國家,沒有大醫院可倚靠,憑藉著熱血來救助完全陌生的人,讓我想到德蕾莎修女的大愛情懷。──施景中/台大醫院婦產科副教授 不同的文化,不一樣的宗教信仰,不變的是對母嬰均安的堅持。有限的資源下,是對生命無止盡的熱情。讓我們透過王醫師的文字,看見「無國界醫生」,發現人生的無限可能。──烏烏醫師/禾馨婦產科醫師

無國界醫生組織進入發燒排行的影片

全文請見:http://www.thenewslens.com/post/229854/

MSF:誤炸案應獨立調查

無國界醫生組織在阿富汗的醫院,3號遭到美國空軍轟炸,造成22個人死亡。美方聲稱這是一場意外,歐巴馬在7號透過發言人公開道歉,但無國界醫生組織認為,美軍的行為並不是意外,也不相信美國內部的調查。主席廖滿嫦8號召開記者會,呼籲國際成立獨立調查組織,才能真正釐清美軍轟炸案的真相。

以巴衝突升溫 恐再引發戰爭

10月起,以色列發生三起巴勒斯坦人襲擊以色列人的事件,造成4名以色列人、2名巴勒斯坦人死亡,以巴的緊張情勢再度升溫。對此,巴勒斯坦政府呼籲,兩國應該以和平手段解決紛爭,以色列總理則表示,會加強處置巴勒斯坦的極端份子,誓言與恐怖主義「死戰到底」。

印尼森林大火 霾害席捲東南亞

印尼在2號發生森林大火,持續到目前仍未熄滅,造成史上最嚴重的霾害。東南亞各國,都遭到波及,新加坡市內一片霧茫茫;馬來西亞更在4號、5號宣布學校停課兩天,而越南政府則在7號公開呼籲國內民眾戴口罩,降低罹患呼吸道疾病的風險,目前印尼政府已調派大量人力救災,希望能盡快解決霾害帶來的問題。

關鍵評論影音粉絲團開團囉!更多優質影音好內容,趕快按讚加入: https://goo.gl/yK9IGc

非傳統安全威脅下軍隊角色之轉型與精進 —以執行人道救援任務為例

為了解決無國界醫生組織 的問題,作者郭美英 這樣論述:

國際情勢於冷戰後發生重大轉變,各國不再只著重於軍備競賽及武裝衝突的傳統安全概念,在環境氣候變遷、恐怖主義增長、傳染疾病擴散等非傳統安全威脅逐漸擴大下,其威脅範圍及程度已非單一國家能夠控制,於是各國逐漸以合作代替衝突,期能減低或防堵非傳統安全威脅所帶來的危害。因為安全觀的擴大,軍隊從傳統安全戰爭衝突的執行者開始有了轉變,軍事行動並非僅止於「戰爭軍事行動」,軍隊因具備多樣化裝備及大規模動員部署能力,其直升機、運輸機、兩棲突擊艦、大型機工具等裝備,不但可用以作戰,在執行「人道救助/災害救助(Humanitarian Assistance/Disaster Relief)」等「非戰爭軍事行動(Mil

itary Operation Other Than War)」中也能發揮重要功效,軍隊的角色開始有所轉變,在平時除持續加強戰備訓練外,更將投入進行災害防救、人道救援及維和任務等非戰爭軍事行動,納入軍隊任務之一,而聯合國第63/139號「加強聯合國緊急人道主義援助的協調(Strengthening of the Coordination of Emergency Humanitarian Assistance of the United Nations)」決議,也要求加強緊急人道主義援助方面的國際合作,顯示國際社會對於人道救援的重視度及軍隊在人道救援的重要性。我國在面對中共軍力大幅增加的壓力下

,國軍弟兄仍持續強化戰備訓練,在面對逐年增強的氣候變遷所帶來的災害,依「預置兵力,超前部署」的原則進行國內災害防救,已有相當成效,近年來,更秉持著人道精神,執行數次海外人道救援任務,除展現我國軍隊從傳統戰爭角色的轉型及功能的擴大,在執行海外人道救援任務中,亦可獲得實務與訓練結合的寶貴經驗,除有助於提升我戰備訓練成效,更能提升我國軍人地位及國際聲望。

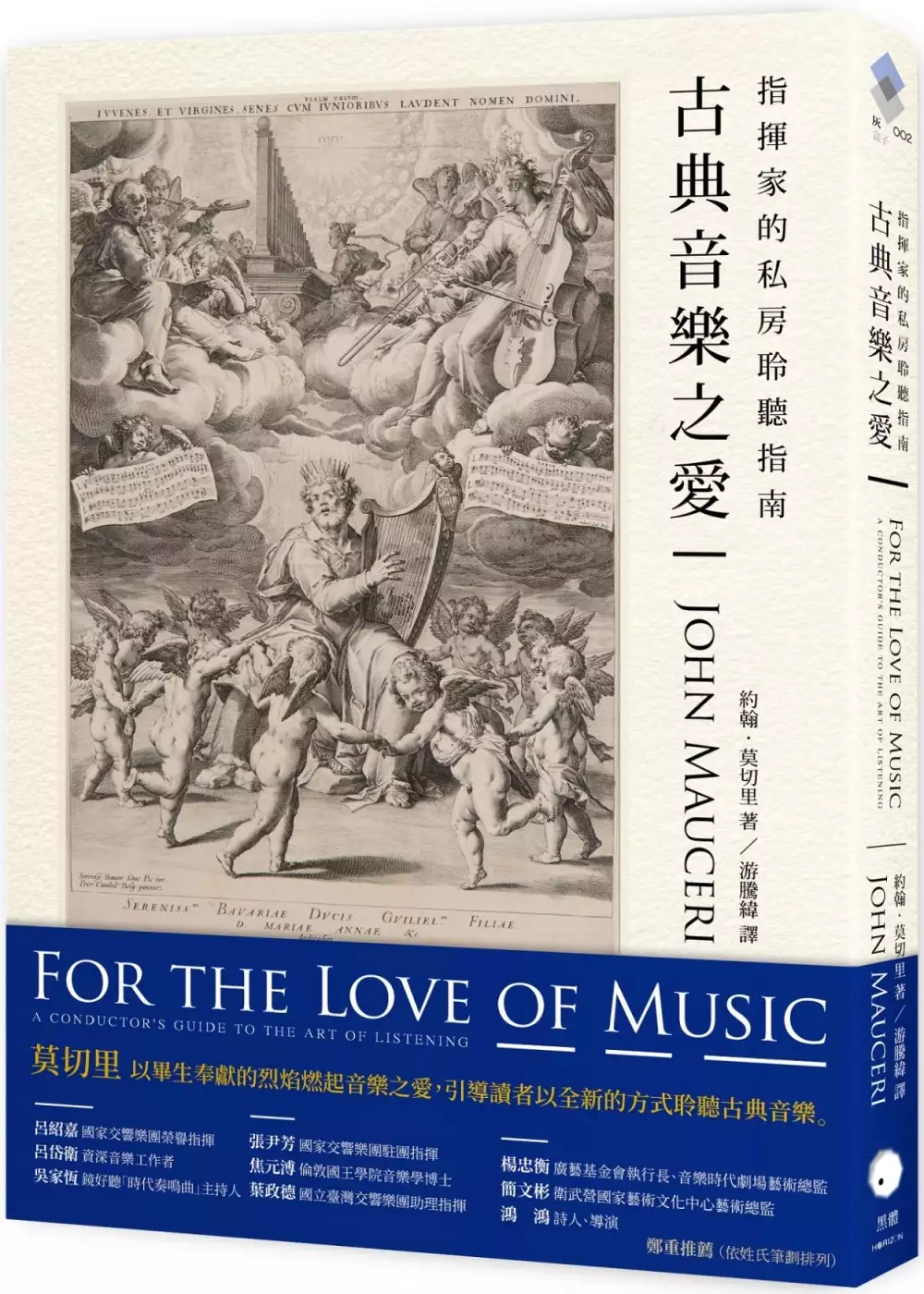

古典音樂之愛:指揮家的私房聆聽指南

為了解決無國界醫生組織 的問題,作者JohnMauceri 這樣論述:

莫切里以畢生奉獻的烈焰燃起音樂之愛, 引導讀者以全新的方式聆聽古典音樂。 為何聆聽古典音樂?如何從聆賞體驗中得到最多收穫?在本書中,指揮家約翰.莫切里以畢生的經驗、淵博的知識、深刻的理解,以及令人感同身受的鑑賞力,回答了這些問題。 莫切里是李奧納德.伯恩斯坦的門生,兩人曾經共事十八年;他也是在世界各地巡演、錄製唱片的知名指揮家。莫切里發行的唱片超過八十張,曾獲葛萊美獎、東尼獎、奧利佛獎、戲劇桌獎、告示牌音樂獎、座艾美獎、金叉獎及德國錄音評論獎等獎項。在書中,他協助我們從古典音樂中獲得快樂和喜悅。他首先帶領我們略覽誕生於古希臘的音樂傳統,如何被羅馬帝國接

納,隨後吸收來自全球各地的養分,形成從日本到玻利維亞都接受的古典音樂。接著,莫切里細談音樂,幫助我們理解欣賞古典音樂時所聽見的內容為何:作品如何透過聲音隱喻表達人類最深層的感受與情緒、如何承載歷史痕跡,以及每一場獨特的音樂會經驗如何一再刷新我們對作品的看法。 本書樸實無華、文筆優雅,極具啟發性,適合愛樂人、入門者,以及所有期待在心中燃起音樂之愛的讀者。 名人推薦 呂紹嘉|國家交響樂團榮譽指揮 呂岱衛|資深音樂工作者 吳家恆|鏡好聽「時代奏鳴曲」主持人 張尹芳|國家交響樂團駐團指揮 焦元溥|倫敦國王學院音樂學博士

葉政德|國立臺灣交響樂團助理指揮 楊忠衡|廣藝基金會執行長、音樂時代劇場藝術總監 簡文彬|衛武營國家藝術文化中心藝術總監 鴻 鴻|詩人、導演 (依姓氏筆劃排列) 好評推薦 「思路流暢、啟發人心⋯⋯莫切里巧妙地將年少至今的音樂經驗融入其中⋯⋯這本書對於熟知古典音樂的愛樂者,或準備投身其中的入門讀者而言,都可提供完美的導讀。」—— 《圖書館學刊》(Library Journal),卡羅琳.穆雷克(Carolyn M. Mulac) 「莫切里情感豐沛的書寫能夠激發入門者對古典音樂的興趣,引導古典樂迷以全新的方式聆聽音樂。」—

—《出版者週刊》(Publishers Weekly) 「古典樂迷肯定會喜歡莫切里對作曲家及其作品的討論。入門者會發現本書令人增廣見聞,但作者卻會提醒所有的讀者不要只聽他的話,而是要親自體驗、聆聽音樂。」——《書單》雜誌(Booklist),瓊.克博(Joan Curbow) 「作者對音樂的喜悅之情具有感染力……即使是對古典音樂非常了解的人,閱讀這本生動而熱情的入門書也會有所收穫。」 ——《柯克斯書評》(Kirkus) 「《古典音樂之愛》重新將音樂視為記憶的匯編,與懷舊、個人經驗息息相關,而且整體來說,也與音樂所帶來的樂趣有關,人們重新聆聽作品時

可能發現無窮無盡的變化。」——出版觀察網站(Shelf Awareness) 「傑出的作品⋯⋯這本書帶給聽眾力量、信心與快樂。如果你投身進入古典音樂的世界,將會收穫滿滿。」——《紐約書訊》(New York Journal of Books) 「約翰.莫切里再次寫出精彩的作品。即使上了年紀還是受益良多,感謝這本書帶給我愉快的體驗。推薦給各位。」——歌劇演唱家瑪麗蓮.荷恩(Marilyn Horne) 「有些業餘愛好者以欣賞音樂為主要的娛樂,卻一直希望進一步認識古典音樂的語言,而且要比唱片的包裝說明文字與直覺更加深入;他們會感謝約翰.莫切里的這本書

——讓理解音樂的運作幾乎如同欣賞音樂一樣令人愉快。」——《一千個小理智:自由主義的道德冒險》(A Thousand Small Sanities: The Moral Adventure of Liberalism)作者亞當.高普尼克(Adam Gopnik) 「由於伴我成長的父親對音樂的熱情澎湃如濤,我很快就在約翰.莫切里對心儀曲目的思索中迎來熟悉的喜悅之情,每一頁都是以他畢生奉獻的烈焰溫暖我們。正如莫切里告訴我們的,音樂將帶領我們前往『一趟非常值得的旅程』,而他的作品也是如此。」——《出名的父親:伯恩斯坦女兒回憶錄》(Famous Father Girl: A Memoir

of Growing Up Bernstein)作者潔咪.伯恩斯坦(Jamie Bernstein) 「這本書讀來愉快,與其說打開了一道門,不如說像是一隻親切的手扶在臂膀上,以熱情與智慧引領讀者直達人生價值核心的美麗世界。」——鋼琴家、作曲家史帝芬.賀夫(Stephen Hough) 「這是莫切里在台灣出版的第四本著作,也的確如他所言,本書試圖總結他一生的感受。書雖不厚,但是信手拈來,提及的古典音樂作曲家、作品無數,話題還旁及其他領域,真的就像莫切里跟讀者促膝話家常:語調輕鬆,天南地北。對古典音樂接觸不多的人,會被親和誠摯所吸引,不致嚇跑;如果略有涉獵這個領域

又有心深究的讀者,循著作者的提點,把作品找來印證,將會有許多飽滿而有趣的收穫。」——鏡好聽「時代奏鳴曲」主持人吳家恆 「指揮這個職業在大眾的眼中是是個神秘又吸引人的工作,人們總是好奇為何一支指揮棒可以帶領著台上台下的所有人沉浸在音樂之中。在莫切里大師的帶領下,我們將一起認識指揮與音樂的前世今生,藉由莫切里大師的經驗與分享與您一同體驗這個工作的神奇奧妙之處。」──國立臺灣交響樂團助理指揮葉政德

從緬甸羅興亞難民探討國際社會的難民問題

為了解決無國界醫生組織 的問題,作者王筱媛 這樣論述:

2008 年底至2009年初爆發緬甸羅興亞難民事件,大批羅興亞難民遭到泰國軍方虐待,並將難民的船棄置於海上,任由他們在海上自生自滅,造成數百人死亡或失蹤。羅興亞族因為信奉伊斯蘭教,在佛教徒為主的緬甸,政府與佛教積極分子認為羅興亞人並不屬於他們的史少數民族之一,並以暴力方式迫害羅興亞人,幾乎每年都有大批的羅興亞人乘船偷渡,他們企圖逃往到泰國、孟加拉、印尼和馬來西亞,大批的羅興亞人逃往周邊國家,糧食爭奪、疾病、飲水衛生等問題讓這些羅興亞人成了到處漂泊的海上難民,這也變成了東南亞地區的重要議題。 羅興亞人具備了難民、無國籍者、經濟移民的身分,因為緬甸政府不承認羅興亞人的公民身分,因而

導致數千名羅興亞穆斯林難民正受困在安達曼海上,但印尼、馬來西亞、泰國等國拒絕讓他們進入領海,他們只能在公海到處漂流。因為國際法中對難民的庇護定義缺乏強制性的規範,國際社會也僅能從道德層面呼籲吸光國家重視羅興亞人的權益,透過國家間彼此互相幫忙,解決此一問題,避免再發生更嚴重的人道危機。希望藉此論文探討羅興亞民族與緬甸之關係,由相關議題檢視緬甸政府對羅興亞人的政策,試圖解決羅興亞人所引發的難民問題並提出相關心得與建議。

想知道無國界醫生組織更多一定要看下面主題

無國界醫生組織的網路口碑排行榜

-

#1.無國界醫生 - Mind HK

作為一個獨立自主的非牟利組織,無國界醫生現於全球超過70個國家開展救援項目。數以萬計從事醫療、後勤和管理的專業人士投身組織的救援工作,他們絕大部分來自醫療援助項目 ... 於 www.mind.org.hk -

#2.無國界醫生 - 中文百科全書

無國界醫生 是一個國際的非政府組織,其成員主要為醫生和其它醫務人員,也歡迎有助於組織完成自身使命的其它專業人員參與。全體成員同意遵循以下準則:. 於 www.newton.com.tw -

#3.黑人迪亚拉:获中医博士学位,在中国大山行医30年 - 网易

迪亚拉从事公益活动的行为被一些媒体报道后,他的一位大学同学,邀请他加入“无国界医生组织”。 这个全球最大的独立人道医疗援助机构,当时正在中国 ... 於 www.163.com -

#4.醫學系-最新消息

六、 說明:無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織,致力為受武裝衝突、疫病和天災影響,以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。 於 www2.isu.edu.tw -

#5.阿富汗空襲:「無國界醫生」三名員工被炸身亡- BBC News 中文

國際紅十字會駐阿富汗代表說,在阿富汗提供中立與公正的人道援助非常重要。 醫療慈善組織「無國界醫生」表示,該診所的30名人員 ... 於 www.bbc.com -

#6.波爾錶慶祝無國界醫生組織50週年發表兩款限量聯名錶

2021年為無國界醫生組織成立的50週年,為此曾經在2006年開始與MSF合作的BALL WATCH也在今年第三度推出與MSF合作的聯名錶款,包括Trainmaster MSF ... 於 www.world-wrist-watch.com -

#7.無國界醫生組織(香港)有限公司台北辦事處 - 1111商搜網

無國界醫生組織 (香港)有限公司台北辦事處-台北市大安區-諮詢顧問,醫療護理-(02)55511266-服務業. 於 trade.1111.com.tw -

#8.無國界醫生組織Archives | 典藏ARTouch.com

無國界醫生組織. ART TAIPEI 2021台北國際藝術博覽會. 市場. 藝博會 · 五倍券可以買什麼?一張門票帶你看見台灣畫廊的多元面貌與實力. 於 artouch.com -

#9.「認識無國界醫生」,拓展國際觀講座,歡迎踴躍報名 - 永吉國中

報名:開放本校師生報名參加,因場地座位有限,請有意願出席講座者於107.6.5(一)前向本校特教組長登記報名,額滿為止。 無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織, ... 於 www.yjjh.tp.edu.tw -

#10.無國界醫生《愛無界限》展覽感受被世界遺忘的角落

即日起至10/25到「心中山」線形公園與世界連結在世界各國為防止新冠肺炎疫情蔓延而封鎖的情況下,國際醫療人道救援組織-無國界醫生堅信及秉持「沒有 ... 於 ctee.com.tw -

#11.無國界醫生公益行動他力挺: 把愛傳出去!

無國界醫生 是一個獨立的國際醫療人道救援組織,致力為受流行病和傳染病、武裝衝突或天災影響,以及被醫療體系排拒者提供緊急醫療援助。您的捐款將用於支持 ... 於 www.peopo.org -

#12.2021 救援視角-無國界醫生照片展&講座 - 人文藝術中心

本展特與國際醫療人道救援組織【無國界醫生】合作,透過無國界醫生的足跡,將全球不同角落發生的真實人道救援情況,以照片和影片方式呈現,藉由視覺、聽覺拉近你與這些 ... 於 hac.ntust.edu.tw -

#13.2分鐘讓你知道無國界醫生的重要性

根據MSF的官網指出,該組織是從事人道救援的非政府組織,服務的區域大部分是在飽受戰爭的國家以及發展中國家,協助武裝衝突、區域性疾病與天災的救助, ... 於 news.knowing.asia -

#14.无国界医生组织(国际非政府组织) - 搜狗百科

无国界医生组织 (Doctors Without Borders)是一个独立的、从事人道救援的国际非政府组织,是全球最大的独立医疗救援组织之一,于1971年12月20日在巴黎成立。 於 baike.sogou.com -

#15.获诺贝尔奖肯定的紧急救援事业 - NOMOS Glashütte

Anna Surinyach 南苏丹:无国界医生组织的一名工作人员对四个月大的Mary James进行体检。这名患有肺结核女婴住在马拉卡尔的一处难民营。 © Mohammad Ghannam/MSF 於 nomos-glashuette.com -

#16.无国界医生MSF

无国界医生 M S F 无国界医生 是一个独立的国际医疗人道救援组织. 致力为受武装冲突、流行病、疫病和天灾影响,以及遭排拒于医疗体系以外的人群提供紧急医疗援助。 於 msf.org.cn -

#17.推薦---無國界醫生組織

這與很多慈善機構不同,某些慈善機構僅能撥出五、六成捐款在目標救助者身上,其他費用必須支出在行政、人事、廣告、組織運作上。但無國界醫生的人事與行政 ... 於 yogasurprise.pixnet.net -

#18.无国界医生组织

无国界医生组织 (英文:Doctors Without Borders,Medecins Sans Frontiers ,英文简称MSF) 于1971年12月20日在巴黎成立,是一个由各国专业医学人员组成的国际性的志愿 ... 於 m.zwbk.org -

#19.Microsoft TEAMS 典範導入-無國界醫師MEDECINS SANS ...

無國界醫生 是㇐個獨立的國際醫療人道救援組織,致力為受武裝衝突、流行病、疫病和天災. 影響,以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。 於 www.hivocal.com.tw -

#20.美國印地安自治區疫情嚴重,無國界醫生組織派遣團隊協助

說到無國界醫生組織(MSF),許多人想到的可能會是飽受動亂摧殘或貧困的國家地區,但在這次的武漢肺炎疫情中,由於美國部分地區情況過於嚴重,也讓MSF ... 於 technews.tw -

#21.財團法人無國界醫生基金會 - 104人力銀行

無國界醫生 為衝突、天災、疫症的受害者,以及被排拒於醫療體系以外的人群,提供必需的醫療護理。 作為一個醫療人道救援組織,我們提供基本醫療護理、進行外科治療、抗擊疫 ... 於 www.104.com.tw -

#22.加入無國界醫生(MSF),到底難不難? - 換日線

是一個獨立的國際醫療人道救援組織,致力為受武裝衝突、疫病和天災影響,以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。 於 crossing.cw.com.tw -

#23.無國界醫生是什麼?

無國界醫生 是一個獨立的國際醫療人道救援組織,致力為受武裝衝突、流行病、疫病和天災影響,以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。無國界醫生只會基於人們 ... 於 msf-seasia.org -

#24.無國界醫生組織(香港)正在籌款 - 01心意

無國界醫生 是一個獨立的國際醫療人道救援組織,致力為受武裝衝突、流行病、疫病和 ... 無國界醫生只會基於人們的需要提供援助,不受種族、宗教、性別或政治因素左右。 於 heart.hk01.com -

#26.【非政府組織系列】「無國界醫生」的醫療長征如實照見世間相

醫藥如此昌明的二十一世紀,全球仍有三分之一的人口無法獲得基本的藥物。這般荒謬顛倒的景況,讓作為醫療救援組織的「無國界醫生」(Médecins Sans Frontières,MSF)悲憤 ... 於 www.rhythmsmonthly.com -

#27.FreeBitco.in 上周加密貨幣11 月8 日至11 月14 日

無國界醫生正在使用區塊鏈技術存儲醫療記錄. 圖片. 更積極的消息是,一家基於區塊鏈的文件安全公司Transcrypts 上周宣布與無國界醫生組織建立 ... 於 0xzx.com -

#28.長年收受香港捐款卻拒進理大無國界醫生被批見死不救

葉蘊儀:「香港正面臨人道危機,但有誰伸出援手?無國界醫生/ Médecins Sans Frontières (MSF),無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織,從今天起不 ... 於 tw.appledaily.com -

#29.世卫组织对也门无国界医生组织医院的袭击表示谴责

世卫组织谴责对得到无国界医生组织支持的也门北部萨达省的医院实施轰炸。无国界医生组织估计,这将使20万人无法获得可挽救生命的医疗保健。 於 apps.who.int -

#30.無國界醫師唯一華人護理師在羅興亞難民營的現場證言 - 報導者

無國界醫生 唯一華人在羅興亞難民營:恐怖旅程還沒結束 ... 近年來最大規模的難民潮,國際組織紛紛前往緊急援助,在「無國界醫生」(Doctors Without ... 於 www.twreporter.org -

#31.無國界醫生拒絕救援理大:「香港人的錢和良心你取了 - 女人迷

警方圍困紅磡理工大學校內人士踏入第三日。國際醫療人道救援組織無國界醫生昨日發表聲明,以香港各界醫療與救援能力充足為由,拒絕介入救援, ... 於 womany.net -

#32.無國界醫生- 维基百科,自由的百科全书

無國界醫生 是全球最大的獨立醫療救援組織,目前總部設於瑞士的日內瓦,有五個主要的行動中心位於歐洲,分別是巴黎、布魯塞爾、阿姆斯特丹、巴塞隆納 ... 於 zh.wikipedia.org -

#33.再寫救援:無國界醫生的全球工作記事 - 博客來

無國界醫生 是獨立的國際醫療人道救援組織,致力為受武裝衝突、流行病、傳染病和天災影響,以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助,目的是救助生命、緩解苦困, ... 於 www.books.com.tw -

#34.無國界醫生的世界二手書 - 蝦皮購物

80年代時期,無國界醫師組織以「緊急救援牛仔」之姿躍升上國際舞台,以行動迅速、直言不諱以及「不該做卻還是去做」的行事風格聞名於國際,在其他救援組織因危險或地方 ... 於 shopee.tw -

#35.跨越種族與宗教無國界醫生秉持信念救人超過40年

「無國界醫生」最初是在1971年,由一群醫師和新聞工作者,特別成立的救難組織,希望能為有需要的傷病者提供緊急醫療援助。在多年發展之下,無國界醫生 ... 於 travel.ettoday.net -

#36.无国界医生组织| 联合国新闻 - UN News

无国界医生组织 的三名工作人员在动荡不安的埃塞俄比亚北部提格雷地区被身份不明的袭击者杀害。联合国秘书长古特雷斯谴责这一骇人听闻的事件,并表示“深感震惊”。 於 news.un.org -

#37.無國界醫生| 五十年來超越醫療行動極限 - msf

他形容無國界醫生是個「沒有組織的組織」。舉例來說,來自不同捐助國的藥物都裝在箱子裡,堆在防水布下,救援人員會用最容易找到的藥物 ... 於 msf50.org -

#38.“无国界医生”组织 - 百科知识

同为诺贝尔和平奖获得者,相比国际红十字会的声名赫赫,无国界医生组织却名声不显。自1971年在巴黎创立至今,无国界医生组织已经走过了41年的风雨历程,不管是在硝烟 ... 於 bkzs.d0088.cn -

#39.無國界醫生放紀錄片帶觀眾前往醫療人道救援最前線 - 民報

國際醫療人道救援組織「無國界醫生」今(23)日首次在台灣舉辦「電影週末」活動,透過四部紀錄片的放映,盼能讓台灣民眾了解人道救援前線的實況和挑戰 ... 於 www.peoplenews.tw -

#40.無國界醫生的世界Hope in Hell - 馬偕醫學院-圖書館

直至今日,無國界醫師組織已是全球最大的獨立人道醫療組織,在28個國家設有分部,在80個國家有專案救援工作,並仍舊秉持四十多年前創立的精神,在國際上無畏地揭發任何違反 ... 於 www.library.mmc.edu.tw -

#41.醫院遭轟炸無國界醫生仍回手術室救人 - 中央社

(中央社巴黎4日綜合外電報導)無國界醫生組織(MSF)為全球最大的醫療慈善機構之一,超過3萬6000名志工在全球60個國家服務。無國界醫生組織在阿富汗 ... 於 www.cna.com.tw -

#42.关于无国界医生你或许不知道的10件事

无国界医生 与《血战钢锯岭》里的战地医生也并不相同。无国界医生不为任何武装组织服务,在提供援助时也会遵守医疗道德,坚守中立、独立、不偏不倚的人道 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#43.無國界醫師組織 - 臺北醫學大學

只容許資金的一小部分來自政府和政府間的組織,以保持救援行動的獨立。 不偏不倚:無國界醫師基於人們的需要,無分種族、宗教、性別或政治連繫提供援助。優先處理最 ... 於 203.71.86.87 -

#44.E213.无国界医生自述:和我并肩工作的阿富汗同事 - 故事FM

1971 年,无国界医生在法国巴黎成立,是一个独立的国际医疗人道救援组织。 他们在全球范围内招募医生和其他专业救援人员,派遣到深受武装冲突、流行病和 ... 於 storyfm.cn -

#45.大愛無界醫者仁心NOMOS 推出「無國界醫生」成立50週年紀念款

記者陳欣欣/ 台北報導無國界醫生是一個獨立的國際人道救援組織,矢志為地球上所有人,都能獲得醫療照護為使命。全球約65000 名前線醫護人員, ... 於 news.sina.com.tw -

#46.全球首發!《無國界醫生50周年攝影展》在台北 - ELLE

時至今日,無國界醫生已拓展成為全球運動,是國際上最重要的人道醫療救援組織。今年(2021)適逢無國界醫生成立五十周年,無國界醫生臺灣辦公室攜手 ... 於 www.elle.com -

#47.無國界醫生組織(MSF)乙行4人來部拜會

無國界醫生組織 (MSF)乙行4人來部拜會 · 資料來源:國際合作組 · 建檔日期:105-03-07 · 更新時間:106-01-23. 於 dep.mohw.gov.tw -

#48.「無國界醫生」正式落腳台灣!首推戶外展盼深化連結還推手搖 ...

無國界醫生 (Médecins Sans Frontières,MSF)成立於1971年,旨在為世界各地因為天災人禍或戰爭而蒙受困境的人們提供醫療援助。2016年無國界醫生於台北 ... 於 www.storm.mg -

#49.無國界醫生(台灣) | 網絡行動科技

「無國界醫生」是一個獨立的國際醫療人道救援組織,致力為受武裝衝突、傳染病、流行病和天災影響, ... 建置無國界醫生(台灣)的組織網站/前端捐款網頁/後端CRM系統。 於 netivism.com.tw -

#50.《蘋果》清盤要求點交台蘋資產民間社團憂港區國安法插足台灣 ...

經濟民主連合長期關注中、港議題,昨(26日)邀集中研院法律所研究員邱文聰、台灣新聞記者協會常務理事李志德及無國界記者組織東亞辦事處執行長艾瑋昂 ... 於 www.hkcnews.com -

#51.【讓愛蔓延情報】超過18個故事盡在無國界醫生《愛無界限 ...

在世界各國為防止新冠肺炎疫情蔓延而封鎖的情況下,國際醫療人道救援組織-無國界醫生堅信及秉持「沒有人應該被遺忘」的精神,努力前進全球每一個亟需 ... 於 www.ctwant.com -

#52.《疫情下重探人道醫療的關鍵抉擇》 臺灣人如何加入無國界 ...

遍佈世界各國救援前線的無國界醫生(MSF)就以20年前愛滋藥物高價壟斷而 ... 這也是MSF這樣的國際組織存在的意義,串聯世界不同地方的能量,為其他 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#53.區塊鏈文檔服務公司Transcrypts宣布與無國界醫生組織建立 ...

11月12日消息,基於區塊鏈的文檔安全服務公司Transcrypts宣布與無國界醫生組織(DWB)正式建立合作夥伴關係,該合作夥伴關係早前已於10月14日開始。 於 news.cnyes.com -

#54.大愛無界醫者仁心NOMOS 推出「無國界醫生」成立50週年紀念款

記者陳欣欣/ 台北報導無國界醫生是一個獨立的國際人道救援組織,矢志為地球上所有人,都能獲得醫療照護為使命。 […] 於 www.thehubnews.net -

#55.無國界醫生在非洲"急診醫生"記錄 - 公視新聞網

1971年成立的「無國界醫生」組織,是目前全世界規模最大的,獨立醫療救援組織,開創性的人道工作,曾在1999年得到諾貝爾和平獎肯定。 於 news.pts.org.tw -

#56.給員工的信— 有關組織內部的歧視和種族主義 - MSF

最近幾星期,組織內相繼有人表達他們的遭遇和面對的痛苦,這些都反映許多無國界醫生的員工和病人的真實處境。 數月前,5個行動中心所發布的策略性規劃 ... 於 www.msf.org -

#57.5.「無國界醫生組織的成員主要為醫生和其他醫務人員

「無國界醫生組織的成員主要為醫生和其他醫務人員,為身處困境的人們以及天災人禍和武裝衝突的受害者提供援助, 並優先照料最嚴重和危在旦夕的傷者與病患。 於 yamol.tw -

#58.無國界醫生傳出性醜聞前員工指控有人在非洲以藥換性服務

國際人道救援組織「無國界醫生」(MSF)捲入性醜聞。英國廣播公司(BBC)引述多名組織女性員工透露,有組織救援人員在非洲工作期間召妓,並形容情況 ... 於 www.thestandnews.com -

#59.无国界医生组织-翻译为西班牙语-例句中文

使用Reverso Context: 比如,无国界医生组织被迫在2013年停止其索马里项目。,在中文-西班牙语情境中翻译"无国界医生组织" 於 context.reverso.net -

#60.無國界醫生(台灣) | 國際醫療人道救援組織

無國界醫生 是一個獨立的國際醫療人道救援組織,致力為受武裝衝突、傳染病、流行病和天災影響,以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。 於 www.msf.org.tw -

#61.无国界医生() - 無國界醫生- English translation – Linguee

Many translated example sentences containing "無國界醫生" – English-Chinese dictionary and search ... 根據無國界醫生組織指出,美國在1991年攻打伊拉克的戰 [. 於 www.linguee.com -

#62.無國界醫生

1971年,一群醫生們在奈及利亞內戰後,與記者一同成立了無國界醫生組織。醫生們深信,無論人們的種族、宗教信仰與政治立場為何,任何人都有獲得醫療保健 ... 於 www.wikiwand.com -

#63.“无国界医生”组织公布十大人道危机名单 - Reuters

路透纽约12月22日电(记者Claudia Parsons)---“无国界医生”(法文缩写MSF)组织周一公布了“2008年十大人道危机名单”,刚果、索马里、伊拉克、苏丹、 ... 於 www.reuters.com -

#64.無國界醫生的世界 - 城邦讀書花園

本書作者除了詳細介紹無國界組織戲劇性十足的成立過程以及所抱持的一貫理念,也深入報導人道組織所面對的各種現象與議題,透過採訪在各偏遠地區實地工作的醫生、護士 ... 於 www.cite.com.tw -

#65.無國界醫生組織譴責歐洲移民政策 - 美國之音

人道救援組織無國界醫生譴責歐洲2015年的移民威懾政策,稱之為“災難性的失敗”,為尋求庇護者帶來危險,同時為人口走私犯帶來更多賺錢機會。 於 www.voacantonese.com -

#66.《無國界醫生的世界》揭露外界鮮知的戰亂苦楚與險境真相

對MSF(無國界醫師組織)成員來說,如果有什麼問題比問他們為何從事人道援助工作更煩人,那就是問他們是否害怕喪命。許多成員對風險輕描淡寫,辯稱因 ... 於 udn.com -

#67.堅持世上無人該被遺忘無國界醫生成立50年

今年是無國界醫生組織(Doctors Without Borders, MSF)成立50週年紀念。自創立以來,一群醫療人員在天災、人禍以及重重阻撓下,堅持人道救援的信念, ... 於 www.rti.org.tw -

#68.無國界醫生MSF (@msf_hk) • Instagram photos and videos

無國界醫生 是一個獨立的國際醫療人道救援組織,致力為受武裝衝突、疫病和天災影響,以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。無國界醫生只會基於人們的需要 ... 於 www.instagram.com -

#69.阿富汗變天!各國外館急撤無國界醫生:會繼續堅守! - 國際

激進組織「神學士」(Taliban,或譯塔利班)15日進入阿富汗首都喀布爾並占據總統府,各國外館、組織紛紛撤離。不過人道救援組織「無國界醫生」(MSF) ... 於 news.ltn.com.tw -

#70.【人醫心傳第154期封面故事】以愛奉獻智慧運作 無國界醫生

文/黃秋惠攝影/詹進德. 無國界醫生組織(Médecins Sans Frontières) 香港緊急救援支援組經理韋達莎醫師(Dr. Natasha Reyes) 應邀至慈濟國際人醫會年會分享。 於 www.tzuchi.com.tw -

#71.國際組織切斷神學士金援無國界醫生組織:阿富汗醫療體系面臨 ...

無國界醫生組織 (MSF)駐阿富汗代表里貝羅(Filipe Ribeiro)表示:「阿富汗的醫療系統面臨的其中一個重大風險是由於缺乏資助而崩潰。 於 tw.news.yahoo.com -

#72.中東亂局下不為人知的「無國界醫生」組織 - 每日頭條

作為國際人道主義救援隊,無國界醫生的工作地區應該是遠離戰亂的,國際社會和被援助的地方政府應共同努力保證其工作地的安全性以方便醫療救助的開展。但 ... 於 kknews.cc -

#73.现在就行动!参加世界无国界医生日成为无国界医生组织中的一员

无国界医生组织 (MSF)是一个国际性的、独立的、医疗人道主义组织,为受到武装冲突、自然灾害和缺乏医疗保健的人提供紧急援助。向人们提供帮助时不分种族、宗教、性别或 ... 於 www.bb-battery.com -

#74.專業的後勤,跨國戰地醫生的人道救援之路/專訪「無國界醫生」

就在去年,「這份紮實的工作」團隊也來到臺灣設立臺北辦事處,在這落地生根,述說身處前線的工作故事。 為了讓臺灣人更加認識組織,無國界醫生(MSF)在 ... 於 npost.tw -

#75.比失望更失望...「無國界醫生」拒伸援手網友淚:不再捐款

這也不是一個容易的決定,內部幾經討論,也預想到這個決定可能被視為對香港的情況漠不關心。然而,作為國際醫療人道救援組織,即使結論未能盡如人意,也 ... 於 newtalk.tw -

#76.【絕地救援】你了解無國界醫生嗎?一個為衝突、天災、疫症的 ...

無國界醫生 為衝突、天災、疫症的受害者,以及被排拒於醫療體系以外的人群,提供必需的醫療護理。 Photo from MSF. 作為一個醫療人道救援組織,他們會 ... 於 medicalinspire.com -

#77.人道界巨人:無國界醫生組織小百科 - Taiwan News

這個總部設在瑞士的自治團體,在全球設有24個協會。 無國界醫生組織的宗旨為不分種族、宗教信仰或政治立場提供病患援助,因在極艱困的情況下工作獲得良好 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#78.無國界醫師談疫苗智財權》 迷思一:保障專利有助創新? | 苦勞網

無國界醫生 是一個獨立的國際醫療人道救援組織,致力為受武裝衝突、流行病、傳染病和天災影響,以及遭醫療體系排拒者提供緊急醫療援助。 相關文章. 全球 ... 於 www.coolloud.org.tw -

#79.無國界醫生亞洲巡迴展《穿梭救援間》首次登台 - 國家地理雜誌

都有「無國界醫生(Doctors Without Borders / Médecins Sans Frontières,簡稱MSF)」的身影。這個國際醫療人道救援組織在全世界逾60國設有醫療救援 ... 於 www.natgeomedia.com -

#80.台灣首位無國界醫生宋睿祥:在被世界遺忘的角落「葉門」 - 康健

應該再到一個不一樣的世界去工作,充充電,也許可以再悟出一些生命的道理吧!這是我向醫院請假的說詞。 大多數台灣的醫生要去參加無國界醫生組織,總 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#81.無國界醫生_百度百科

中文名. 無國界醫生 · 外文名. Doctors Without Borders, Médecins Sans Frontières -- MSF · 成立時間. 1971年12月20日 · 開放時間. 全天 · 醫院類型. 獨立人道醫療救援組織. 於 baike.baidu.hk -

#82.不只是南丁格爾 「她們」在無國界醫生MSF的故事。遭遇空襲 ...

1971年,一群法國醫師及新聞工作者,受到奈及利亞的戰爭、飢荒,以及孟加拉發生的洪水啟迪,成立了「無國界醫生」,是全球第一個獨立的國際人道救援組織,不受種族、宗教、 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#83.無國界醫生的世界 - Google 圖書結果

林進修(聯合晚報醫藥及科技記者、《白袍下的熱血》作者)本書將無國界醫師組織成員的親身經歷,以生動文字表達,並描述所遭遇之困境,該組織無私及堅持中立之救援精神, ... 於 books.google.com.tw -

#84.[問卦] 無國界醫生是什麼組織? - PTT八卦政治

最近在捷運站附近遇到無國界醫生募款專員想請本魯刷卡月捐500起這組織有掛嗎? 鄉民願意捐嗎? --. 1 F →ThreekRoger: 就是國際大善人組織,但不知道你 ... 於 pttgopolitics.com -

#85.從事人道救援的非政府組織無國界醫生是什麼?

無國界醫生組織. 高一甲洪銘嬬. 廖晨竹. 高一乙許倩瑜. 1.法語:Médecins sans frontières,英語:Doctor Without Borders. 2.是一個獨立的國際醫療人道救援組織. 於 203.72.96.2 -

#86.宗旨 - 無國界醫生

組織 使命可以字字鏗鏘,但往往知易行難。無國界醫生自1971年成立以來,一直堅守我們的宗旨和核心價值。 我們有時需要作出沉痛決定,而這些理念多年來引領我們進行 ... 於 msf.hk -

#87.无国界医生的微博 - Weibo

无国界医生 ,国际医疗人道救援组织。无国界医生的微博主页、个人资料、相册,无国界医生。新浪微博,随时随地分享身边的新鲜事儿。 於 weibo.com -

#88.無國界醫生阿富汗診所遭美軍誤炸已知3死30失蹤

從事人道救援的無國界醫生(Doctors Without Borders)組織位於阿富汗昆杜茲(Kunduz)的創傷中心,疑受美軍3日凌晨對當地塔利班勢力進行的轟炸波及, ... 於 www.thenewslens.com -

#89.無國界醫生組織- 翰林雲端學院

指的是從事人道救援的、獨立的非政府組織,目的是致力協助飽受戰爭摧殘的地區、貧窮國家疾病的侵害。 ... 高中公民與社會- 無國界醫生組織 ... 於 www.ehanlin.com.tw -

#90.無國界醫生-鄭巧鈺-經驗分享 - 法米藥學教育

MSF除了醫療救援之外,還有一個很重要的工作就是當地人員的培訓,因為MSF本身是個針對「緊急狀況」做救援的組織,最終目的是希望當地能建立起可以獨立作業的組織,所以除了 ... 於 www.pharmixperience.idv.tw -

#91.無國界醫生組織工作人員在中非遇襲1人死亡

俄羅斯衛星通訊社莫斯科6月27日電無國界醫生組織(MSF)發佈消息稱,該組織工作人員在中非共和國境內遭到武裝分子的襲擊,導致1名女子死亡, ... 於 big5.sputniknews.cn -

#92.無國界醫生組織 - 中文百科知識

無國界醫生 (法文名稱:Médecins Sans Frontières;縮寫是MSF,英文名稱:Doctors Without Borders)是一個非牟利團體(NPO)。1999年諾貝爾和平獎的得主。無國界醫生 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#93.红十字国际委员会与无国界医生组织为针对也门生命线的袭击深 ...

红十字国际委员会与无国界医生组织对近日联军袭击萨那机场和荷台达机场所造成的严重损害深表担忧。这次袭击妨碍了非常急需的人道援助的递送, ... 於 www.icrc.org -

#94.影響數百萬人無國界醫生組織:TPP將使藥價上漲 - 三立新聞

由美國為首的「跨太平洋夥伴協定」(TPP)於5日達成協議,12個第一輪參與國的經貿部長,會將TPP帶回國內進行最後的決議。但無國界醫生組織卻表示, ... 於 www.setn.com -

#95.這是我們的戰爭:香港無國界醫生的六十天 - 端傳媒

無國界醫生 (法語:Médecins sans frontières,簡稱:MSF),是一個世俗的、從事人道救援的非政府組織,以在飽受戰爭摧殘的地區和發展中國家致力協助 ... 於 theinitium.com -

#96.《無國界醫生的世界》 治癒凡人的凡人 - 方格子

談起無國界醫生組織(Doctors without borders /Médecins Sans Frontières),亦稱MSF(下文以MSF代替),第一個從腦海裡蹦出來的詞彙是甚麼呢? 於 vocus.cc -

#97.“無國界醫生”:像一道閃電照亮人間苦難

獲得諾貝爾獎可能是世界最美好的事情,但是在挪威參加諾貝爾和平獎頒獎儀式的“無國界醫生”代表們臉上沒有太多的笑容。一位年輕的女醫生代表組織上台領 ... 於 www.epochtimes.com -

#98.無國界醫生/ Médecins Sans Frontières (MSF) - Home | Facebook

無國界醫生 / Médecins Sans Frontières (MSF). 11185655 likes · 453 talking about this. 無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織,致力為受武裝衝突、流行病、 ... 於 www.facebook.com