無形文化資產 有 哪些的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蘇明如,蘇瑞勇寫的 觀光小鎮漫遊趣:30個台灣幸福小鎮的創生與體驗旅遊 和的 越南文化:從紅河到九龍江流域都 可以從中找到所需的評價。

另外網站守護無形文化資產|留下台灣傳統文化 - 我們的島也說明:無形文化資產 首重地方居民的參與,不僅建立地區認同感,更有文化傳承的意義。 阿里山鄒族達邦部落,舉行歷史悠久的戰祭Mayasvi(瑪雅斯比),過去不定時舉辦 ...

這兩本書分別來自晨星 和五南所出版 。

國立臺北藝術大學 建築與文化資產研究所 江明親所指導 陳韻文的 臺灣「籃胎漆器」的形成與發展 (2020),提出無形文化資產 有 哪些關鍵因素是什麼,來自於籃胎漆器、漆籃、篾胎漆器。

而第二篇論文世新大學 口語傳播學研究所 夏春祥所指導 許郁敏的 庶民文化的形象塑造:台灣宮廟轉型與再現之研究 (2019),提出因為有 庶民文化、民間信仰、文化治理、再媒介化、論述分析的重點而找出了 無形文化資產 有 哪些的解答。

最後網站無形文化資產有哪些 - RentSupercars.co.uk則補充:Search: 無形文化資產有哪些- mq.rentsupercars.co.uk.

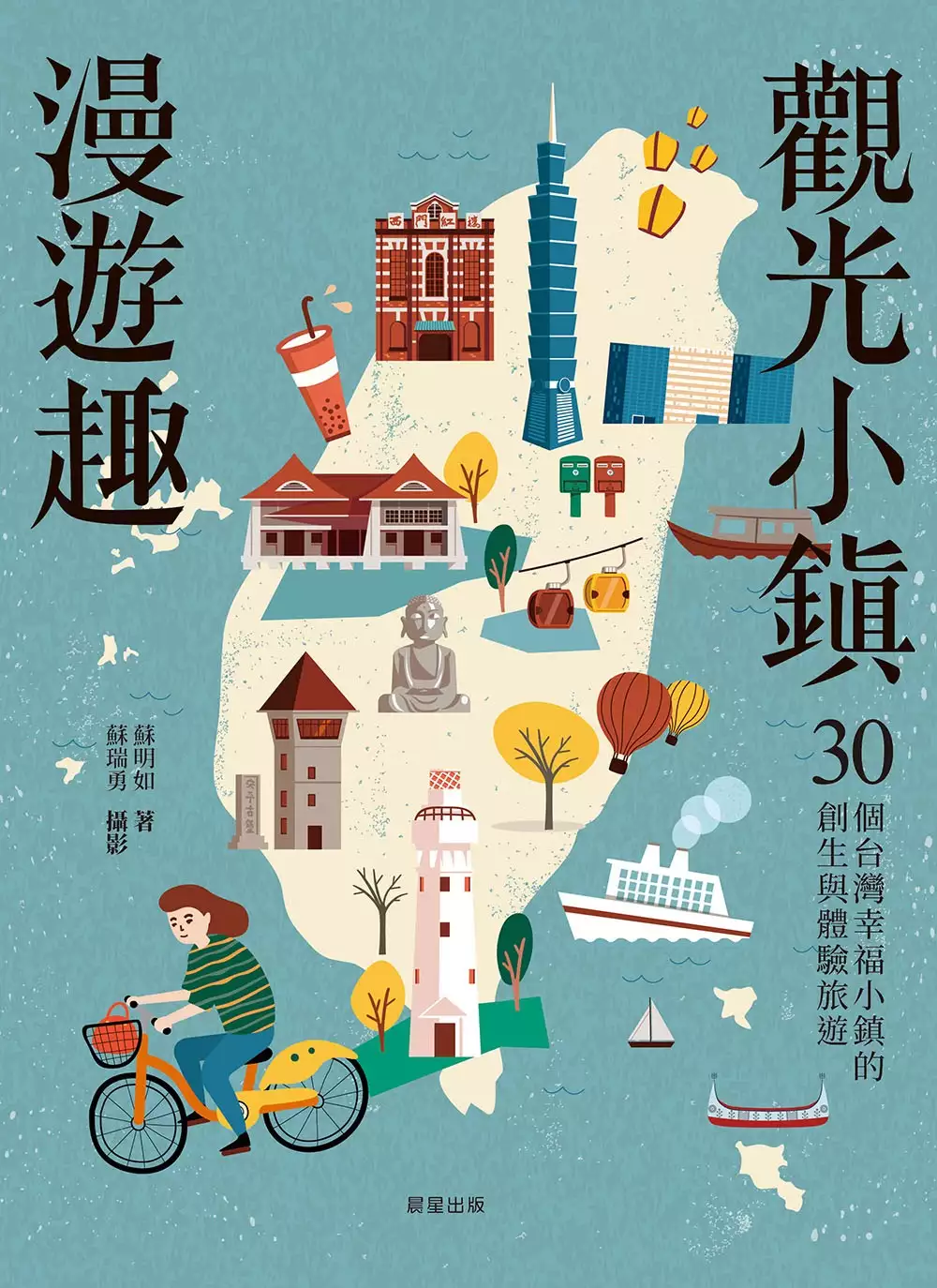

觀光小鎮漫遊趣:30個台灣幸福小鎮的創生與體驗旅遊

為了解決無形文化資產 有 哪些 的問題,作者蘇明如,蘇瑞勇 這樣論述:

小鎮漫遊是近年台灣最暢行的旅遊方式,更是國家發展觀光旅遊的重點。每個鄉鎮有在地最獨特性的文化與旅遊特質,也成為地方創生與永續觀光發展的新亮點。 本書從台灣368個鄉鎮市區之中,找出十大經典小鎮類型魅力主題── 【宗教民俗觀光小鎮】東港(屏東)、內門(高雄)、萬巒(屏東) 【溫泉小鎮】礁溪(宜蘭)、關子嶺(台南)、新北投(台北) 【手藝小鎮】苑裡(苗栗)、西螺(雲林) 【魅力漁港小鎮】南方澳(宜蘭)、王功(彰化)、成功(台東)、豐濱(花蓮) 【茶香小鎮】坪林(台北)、貓空(新北)、満州(屏東) 【鐵路小鎮】集集(南投)、奮起湖(嘉義)、平溪

(新北)、 內灣(新竹) 【山城小鎮】旗山(高雄)、大溪(桃園)、林田山(花蓮) 【離島小鎮】馬公(澎湖)、小琉球(屏東) 【花卉小鎮】后里(台中)、 白河(台南) 【自然生態小鎮】池上(台東)、四草(台南)、茂林(高雄)、太麻里(台東) 30個精彩小鎮,擁有無可取代的觀光資源與特色,更進一步串聯國家推動的小鎮慢旅方式,以地方創生的軟實力,帶給讀者一種深度旅行與體驗的悠遊提案。 本書特色 1.繼十大觀光小城:大甲、大溪、北投、安平、金城、美濃、鹿港、集集、瑞芳、礁溪之後,台灣觀光局持續推動「2018年海灣旅遊年」、「2019年小鎮漫遊年」,一直到「2020年脊梁

山脈(國家風景區)旅遊年」。本企劃藉由與國際慢城觀光的接軌,找出每個鄉鎮在地最有獨特性的文化與旅遊特質,成為地方創生與永續觀光發展的亮點。 2.取材具有主題特色的小鎮,提供讀者有故事、有吸引力的深度體驗,感受當地的文化、生活與食物,讓台灣小鎮漫遊有不同的視野與風情。 3.本企劃以「宗教民俗觀光」、「溫泉」、「手藝」、「魅力漁港」、「茶香」、「鐵路」、「山城」、「離島」、「花卉」、「自然生態」等主題分類,選擇獨具特色的在地聚落,串聯國家推動的觀光小鎮景點,以小鎮地方創生的軟實力,提供讀者小鎮深度體驗與旅遊的提案。

臺灣「籃胎漆器」的形成與發展

為了解決無形文化資產 有 哪些 的問題,作者陳韻文 這樣論述:

摘要 「籃胎漆器」一詞最早出現於日本,另日本文化財之重要無形文化財討論範疇中,僅見「籃胎漆器」一詞被運用於器物名稱而非技術名稱。臺灣則於2016年依據臺灣《文化資產保存法》,將「籃胎漆器」登錄為重要傳統工藝「竹工藝-籃胎漆器」,此後逐漸被大眾認識。回溯討論「籃胎漆器」作為器物的定義,乃運用編製技術製成的漆器胎體而稱「籃胎」,本為漆工藝品之一類,如今卻被運用於工藝項目名稱中,而其中將「籃胎漆器」置於竹工藝而非漆工藝的原因為何?又如此的登錄方式是否能使「籃胎漆器」被真正的認知與瞭解呢?因此本研究欲重新梳理「籃胎漆器」的出現與使用原意。臺灣籃胎漆器同時受閩粵文化與日本殖民之影響,在豐富而多元的漆

器流通下形塑出臺灣籃胎漆器之脈絡。對於影響臺灣文化根源的中國閩粵地區,本研究爬梳中國漆工藝脈絡,歸納中國漆工藝長期發展中,有哪些籃胎漆器的樣式出現,其中運用編製胎體製作的漆器,又稱之為篾胎漆器;並梳理日治時期,臺灣竹工藝塗裝技術改良,從而助長漆工藝質的發展脈絡。故本研究從日治時期臺灣漆工藝的發展開始,討論籃胎漆器在臺灣的發展歷程,將其分為四個階段:一、1924-1945 年「籃胎漆器」出現,二、1945-1978年閩粵樣式「籃胎漆器」,三、1978-1996 年臺灣「籃胎漆器」設計產品,四、1996-迄今(2019)年臺灣「籃胎漆器」教學,釐清臺灣「籃胎漆器」發展歷程;並針對不同時期出現之籃胎

漆器,分析其漆工藝裝飾技巧運用,瞭解籃胎漆器除了編製紋樣的變化之外,豐富漆飾應用的可能性。關鍵字:籃胎漆器、漆籃、篾胎漆器

越南文化:從紅河到九龍江流域

為了解決無形文化資產 有 哪些 的問題,作者 這樣論述:

本書為國立成功大學越南研究中心及社團法人台越文化協會共同辦理「越南文化國際工作坊」的成果。 適合哪些讀者 1. 擬教授越南語及越南文化課程者 2. 擬到越南投資或工作者 3. 從事新移民或多元文化研究者 4. 對越南文化有興趣者 本書特色 1. 結合台灣、越南與日本的越南研究專家共同撰寫 2. 針對中文讀者所設計的認識越南文化專書 3. 本書為讀者透析越南北、中、南三地的文化議題 4. 本書探討議題包含越南京族及其他少數民族文化 編者簡介 蔣為文 美國德州大學語言學博士、國立成功大學越南研究中心主任、台灣文學系教授、社團法人台越文

化協會創會理事長、國際越南語認證(iVPT)研發者,曾任越南社科院、河內國家大學、日本東京外國語大學亞非研究所訪問學人。 作者/譯者 論文標題 1 裴懷山 (范海云譯) 從非物質文化遺產的真實性談起 Bàn về tính chân thực của di sản văn hóa phi vật thể 2 阮氏秋紅 (范海云譯) UNESCO認定的越南文化資產 Những di sản văn hóa của Việt Nam được UNESCO vinh danh 3 阮氏芳箴 (盧佩芊譯) 北寧官賀民歌獲UNESCO入選為無形文化資產後的相關議題研究 Dân

Ca Quan Họ Bắc Ninh Từ Khi Được UNESCO Vinh Danh: Hiện Trạng Bảo Vệ, Phát Huy Và Những Vấn Đề Đặt Ra 4 陳文團 (蔡氏清水譯) 現代越南儒教的實用主義 Bản chất thực dụng của Việt Nho hiện đại 5 阮登疊 (蔡氏清水譯) 從區域到世界:越南文學現代化的過程 Từ khu vực ra thế giới và quá trình hiện đại hóa văn học ở Việt Nam 6 黃明福、陳氏詩茶 (陳玟羽譯) 風化報的插畫藝術:自1932

年至1936年 Nghệ thuật minh họa báo Phong hóa những năm 1932-1936 7 團氏美香 (阮氏青河譯) 米所寺的千手、千眼觀音像之造型:與亞洲各國比較 Tượng Quan âm nghìn mắt nghìn tay chùa Mễ Sở: phong cách tạo hình từ góc nhìn so sánh với một số nước ở Châu Á 8 武氏凰蘭 (阮翠薇譯) 表演遊戲–民俗節慶的象徵 Trò diễn- một biểu tượng của lễ hội dân gian 9 武妙忠 (吳氏新譯) 越南北

部高山區居民之農業祭典 Nghi lễ nông nghiệp của cư dân khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam 10 黎英俊、陳德創 (呂越雄譯) 西原長山區域刺水牛儀式:族群文化象徵 Lễ hội đâm trâu ở Trường Sơn – Tây Nguyên: dấu ấn văn hóa tộc người 11 吳文麗 (范玉翠薇譯) 越南村莊的南北差異及南部水上貿易的文化特徵 Làng xã Việt Nam và đặc trưng văn hóa buôn bán trên sông ở Nam bộ 12 黃文越 (范玉翠薇譯)

九龍江流域少數民族社會管理:一個接近問題之方法 Văn hóa quản lý xã hội truyền thống của cộng đồng dân tộc thiểu số Nam bộ 13 蔣為文 越南明鄉人與華人的文化認同差異 Sự khác biệt về bản sắc văn hóa giữa người Minh Hương và người Hoa tại Việt Nam 14 潘安 (范玉翠薇譯) 越南南部華人的歷史文化 Lịch sử và văn hóa người Hoa Nam bộ Việt Nam 15 清水政明 (盧佩芊譯) 越南古文本中喃字解讀的過

程 Quá trình đọc chữ Nôm trong văn bản cổ Việt Nam 16 陳氏蘭 從越南交際文化探討台灣的越南語教學 Văn hoá giao tiếp và vấn đề giảng dạy tiếng Việt tại Đài Loan 17 裴光雄 (陳理揚譯) 十九世紀末二十世紀初法越文化交流對越南傳統文化的影響 Ảnh hưởng của giao lưu văn hóa Việt Pháp cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đối với sự thay đổi văn hóa truyền thống của Việt N

am 18 NGUYỄN Công Hoàng Diagnosing cultural norms and value to business sustainable development for Taishang in Vietnam 19 HỒ Thị Thanh Nga Transnational labour migration:(Non-) Remittances and the family in crisis, case study in Tam Di, Bac Giang, Vietnam 序言 從紅河到九龍江流域 蔣為文 越南是位於東南亞的多族群文明古

國。就歷史發展順序來看,越南文化從北往南拓展,主要依附在三條河流流域,分別是紅河、香江與九龍江(湄公河)。紅河是越南主體民族京族(Kinh或稱越族)的民族發源地,歷代許多重要王朝都建都於此。香江是越南最後一個封建王朝阮朝的護城河。九龍江位於越南南部,該區域原本居住柬埔寨人,約於十七世紀之後越南人逐漸大量移居到此開墾,而形成當今現況。由於發展的歷史文化背景不同,當今越南北、中、南三地各有其區域文化特色。 越南的文化有其源自內在本土的成分,也有外來經過吸收後的新興文化,因此呈現出豐富多元又有其民族主體性的特色。越南文化的特色之一就是將外來文化吸收消化後轉換成具本土色彩的文化。譬如,越南的十二

生肖概念雖源自中國,但來到越南後卻用貓取代兔子。中秋節來到越南後,從全家團圓的節日變成小孩子的燈籠節。廣東人的河粉傳到越南後變成越南式的phở,潮州人的粿條傳到越南南部後變成越南南部的美食hủ tiếu。雖然廣東河粉及潮州粿條源自中國廣東,但經過越南本土化後其烹調方式與口味已與原鄉不同而形成具有越南特色的國民經典美食。在台灣,當談及河粉時民眾都會聯想到越南的美食。在法語裡甚至也直接以pho來稱呼越式河粉。這表示河粉的越南化已深受越南以外的他者認同與肯定。此外,油條傳到越南後,也遭徹底改頭換面。越南油條不僅尺寸較小,且常與河粉一起享用,而非「燒餅油條」的吃法。 從越南的案例來看,越南是一個

具有文化主體性與自信的民族!而這或許是當前台灣人最欠缺的民族精神。台灣和越南都曾經歷過外來政權的殖民統治。是什麼樣的文化內涵造就了越南人打敗法國、美國和中國而得到民族的獨立呢?台越之間的文化有其相似性也有其差異性。台語諺語說:「Han-chî lo̍h thô͘ m̄-kiaⁿ nōa, chí kiû ki-hio̍h tē tē thòaⁿ」(番薯毋驚落土爛,只求枝葉代代湠)。這種骨力打拼的精神與毅力是台越文化共通的特點。 儘管台、越兩岸的通婚與通商非常密切與頻繁,然而雙方對對方的社會文化了解仍非常有限,甚至常存在以訛傳訛的誤解。有鑑於此,國立成功大學越南研究中心、台灣文學系、社團法

人台越文化協會、高雄大學越南研究中心聯合邀請越南社會科學院文化所、越南文化藝術院、胡志明市國家大學所屬社會人文大學及日本大阪大學越南學系於2018年6月份共同舉辦一場越南文化國際工作坊。該工作坊邀集了台灣、越南與日本的越南研究專家們一同發表關於越南文化相關議題的論文。這些論文經過修改潤飾後就成了這本書。雖然這本書無法涵蓋極豐富的越南文化全貌,但應該足以讓讀者對越南文化有基本的認識。期待這本書能帶動更多的台越交流與比較研究以建立更深厚的台越國民友誼。

庶民文化的形象塑造:台灣宮廟轉型與再現之研究

為了解決無形文化資產 有 哪些 的問題,作者許郁敏 這樣論述:

本論文的探討動機源自日常生活中自身的宗教經驗,或是進香實踐,或是追劇觀影;研究問題則關注在傳播科技促成的全球化趨勢下,孕育於台灣社會庶民文化中的民間信仰,如何在文化產業的時代裡因應與變遷的過程。社會再現形象的改變,引導了整個研究的開展,台灣的在地文化也因此有了在國際場合中露臉的機會,繼而成為新世紀中,政府打造國家認同的重要工具,而在過程中,強調不同主體運用各自權力,而形成的文化治理,與在各個面向中,都益發明顯的傳播媒介化,便成為了我們的關注重點。本研究透過論述分析,針對四個不同的活動:「數位媽祖遶境巡迴展」、「華國三太子盃」、「艋舺青山王音樂祭」、「霞海城隍文化節」分別進行考察,以了解當代台

灣宮廟文化,如媽祖、三太子、艋舺青山王,以及霞海城隍等,是如何在傳統基礎上將一些新元素,如文化節慶、音樂演出與運動賽事等實踐出來。結果指出,全球化發展中,去中心化的治理,的確讓庶民文化有更多展現的舞台,並且因為各種社群媒體的傳佈,更強化自身的影響力,也讓傳統宗教得以滲透到更廣大的群眾。

無形文化資產 有 哪些的網路口碑排行榜

-

#1.【藝管論壇】高雄市政府文化局談文化資產與人力資源管理

而文化資產有4個步驟:調查研究→規劃設計/修復工程→再利用→管理 ... 與母語而保護文化資產也是人人有責,而一個文化場館內所需的人員又有哪些? 於 www.dpama.stu.edu.tw -

#2.45. 按照臺灣現行文化資產保存法 - 阿摩線上測驗

按照臺灣現行文化資產保存法,文化資產區分為「有形文化資產」與「無形文化資產」,以下有哪些屬於「無形文化資產」? (A) 澎湖玄武岩自然保留區 於 yamol.tw -

#3.守護無形文化資產|留下台灣傳統文化 - 我們的島

無形文化資產 首重地方居民的參與,不僅建立地區認同感,更有文化傳承的意義。 阿里山鄒族達邦部落,舉行歷史悠久的戰祭Mayasvi(瑪雅斯比),過去不定時舉辦 ... 於 ourisland.pts.org.tw -

#4.無形文化資產有哪些 - RentSupercars.co.uk

Search: 無形文化資產有哪些- mq.rentsupercars.co.uk. 於 mq.rentsupercars.co.uk -

#5.文化資產保存法 - 全國法規資料庫

二、無形文化資產: ... 前項資料,除涉及國家安全、文化資產之安全或其他法規另有規定外,主管機關應主動以網路或其他方式公開,如有必要應移撥相關機關保存展示,其 ... 於 law.moj.gov.tw -

#6.無形文化資產有哪些

2."无形文化财"——戏曲、音乐、传统工艺技术及其他无形的文化资产中,历史价值较高者。 隊伍有哪些陣容?彰化建縣300年-歷史建築-老屋-古蹟-文化資產王惠美 ... 於 bm.bourbonhanby.co.uk -

#7.文化瑰寶 看見.臺南市文化資產

本書深入淺地介紹臺南眾多富有民族特色之無形資產,介紹其緣由、保存概況及其背後 ... 古蹟、聚落、民俗、傳藝為佐證,讀者可以很清楚的瞭解哪個時代有哪些代表性的文 ... 於 publications.culture.tainan.gov.tw -

#8.美濃送聖蹟文化節喚醒敬重文字珍惜紙張 - 新唐人電視台

【新唐人北京時間2023年02月24日訊】中國傳統文化中有倉頡造字的傳說, ... 已列入高雄市無形文化資產,一開始源自於客家人對文字的敬重,他們視文字 ... 於 www.ntdtv.com -

#9.境外空汙來襲使用空淨機門窗關不關掀討論家電達人揭一關鍵

主要過濾和淨化空氣的HEPA濾網應參考原廠指示定期更換,長期使用易成為塵蟎跟細菌的溫床,無形間反而造成內部汙染。若長時間處於空氣品質較差的環境, ... 於 www.limedia.tw -

#10.無形文化資產有哪些

Search: 無形文化資產有哪些- bg.unavida.net. ... 平假名漢字轉換 :: 哪裡有賣郵票 :: 橄欖粉 :: 放閃語錄 :: 玉山銀行bic 代碼 :: 透明痰 :: 庄頭 :: 咖啡冠軍 ... 於 bg.unavida.net -

#11.文化資產網 :: 叫警察

叫警察,文化資產地圖,文化資產有哪些,文化資產分類,文化資產保存法,文化資產定義, ... 無形文化資產·全部·傳統表演藝術·傳統工藝·民俗·口述傳統·傳統知識與實踐·保存 ... 於 police.idataiwan.com -

#12.台灣第一號無形文化資產傳承百年「雞籠中元祭」熱鬧登場

已傳承165年的鷄籠中元祭,是台灣無形文化資產第1號,基隆市展開為期一個月中元祭活動, ... 2019雞籠中元祭在基隆文化中心有展演活動 於 www.travelking.com.tw -

#13.看這裡!有形與無形的文化資產有哪些?

包括編織、刺繡、製陶、窯藝、琢玉、木作、髹漆、泥作、瓦作、剪粘、雕塑、彩繪、裱褙、造紙、摹搨、作筆製墨及金工等技藝。 於 a7171g.pixnet.net -

#14.中華民國文化部-文化資產

文化資產 業務係為保存古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群、考古遺址、史蹟、文化景觀、傳統表演藝術、傳統工藝、口述傳統、民俗、傳統知識與實踐及古物等文化資產,並 ... 於 www.moc.gov.tw -

#15.【文化桃園】淺談無形文化資產 - 鏡週刊

然而,無形文化資產所要傳續的精神與意義內涵是什麼? 傳統與傳承交互堆疊的資產. 無形文化資產,對照聯合國教育、科學及文化組織(UNESCO)保護「 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#16.新北市文化資產總覽

... 新北市傳統工藝一覽表 · 新北市民俗一覽表 · 文化資產保存技術 · 新北市政府50年以上之公有建物文化資產價值評估作業結果 · 新北市公有列冊追蹤文化資產清單 ... 於 www.culture.ntpc.gov.tw -

#17.無形文化資產有哪些 - Aikiingenieria

無形文化資產有哪些. 無形文化資產可以分成有形、無形,最簡單的判別是能不能觸摸到、有沒有實體存在,其中商譽也是無形資產的一部分。 於 458289970.aikiingenieria.cl -

#18.音樂乙版下冊: (疫情期間提供教學使用) - 第 139 頁 - Google 圖書結果

音樂導聆♪七字調為七字一句,一段有四句,結構如七言絕句,為了修飾旋律, ... 試著從文化部網站搜尋目前有哪些「重要傳統表演藝術無形文化資產保存者(團體)」, ... 於 books.google.com.tw -

#19.[解答]重大政策_文化產業概況 - 鹿先生的公務員終身學習解答

得分:, 7. 下列哪些為傳統藝術之人才培育的選材來源? ... 得分:, 8. 以下哪些選項,關於無形文化資產保存的相關敘述正確? ... 得分:, 9. 政府部門若想使政策宣達更有效果 ... 於 a540ul4rm6.pixnet.net -

#20.無形文化資產有哪些«0EOOEOT»

相较于前者全新功能的发明,无形文化资产原有功能在当代的延续或改进则往往争议较少,也具有更为广泛的实践应用。 文化企业无形资产评估难,难点不在“无形”, ... 於 bl.mobilitypowers.co.uk -

#21.中華民國無形文化資產民俗類- 維基百科

# 資產名稱 所在地 類別 公告日期 1 頭城搶孤 宜蘭縣 節慶 2006/12/27 2 礁溪二龍競渡 宜蘭縣 節慶 2006/12/27 3 冬山八寶掛貫 宜蘭縣 風俗 2006/12/27 於 zh.wikipedia.org -

#22.110年文化行政類 [文化行政與政策分析、文化資產概論與法規]歷屆試題精闢新解

第 2 題難易度 A 診斷分析:靈活找碴題當前文化資產指定登錄皆單點為之,缺乏系統性文化資產類別 ... 百年來匯集各種行政機關的行政聚落,是個有各時期歷史風貌的建築群; ... 於 books.google.com.tw -

#23.幼兒園教保活動課程-文化課程參考實例 - 第 98 頁 - Google 圖書結果

有 那些歷史資料?或現今還有哪些相關的人事物等?以及幼兒已經知道的是什麼?看法為何?還想知道什麼?至於在實踐方面,則可思考幼兒要如何去認識或了解這些素材或資產(人 ... 於 books.google.com.tw -

#24.台灣無形文化資產@ 舊公寓文化領地 - 隨意窩

根據《文化資產保存法》第3條第5款,針對「民俗及有關文物」之釋意為「與國民生活有關之傳統,並有特殊文化意義之風俗、信仰、節慶及相關文物」。而根據〈傳統藝術、民俗及 ... 於 blog.xuite.net -

#25.112年文化行政類[文化人類學]歷屆試題精闢新解[高普考]

又依我國「文化資產保存法」之規定,文化資產有那些類別,其中那些是有形(物質)文化 ... 2 思考索引說明何謂「文化資產」( cultural heritage )有哪些分類及有形與無形的 ... 於 books.google.com.tw -

#26.臺灣無形文化資產傳習計畫學員後續發展之研究 - 機構典藏

進入研究所,原以為是登上青雲之路,沒想到卻是展開了榮格所謂的英雄之. 旅,一路上有過許多挫折無力,但也幸好受到許多善念的幫助。感謝一路上陪伴. 著我的好友惠婷和國考 ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#27.高雄文化資產網

《文化資產保存法》於105年7月修正新增類別:紀念建築、史蹟、口述傳統、傳統知識與實踐,其 ... 旗後燈塔自建立至今已有百年歷史,從無間斷地照耀海上船隻,確保航海. 於 heritage.khcc.gov.tw -

#28.無形文化資產有哪些,比你知道的多更多!

傳統工藝美術,包括編織、刺繡、製陶、窯藝、琢玉、木作、髹漆、泥作、瓦作、剪粘、雕塑、彩繪、裱褙、造紙、摹搨、作筆製墨及金工等技藝。 於 intainan2015.wordpress.com -

#29.沒有共識的品牌花錢溝通就是打水漂!前李奧貝納策略長 - 今周刊

那些花錢卻做不起來的品牌,到底做錯哪些事? 品牌是公司的無形資產,不僅提升公司形象,更強化產品價值。許多經營者可能疑惑,想推廣自家品牌是否 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#30.無形文化資產有哪些 - Ideria

無形文化資產有哪些. 2. 2023-02-22. 潘氏小籠包; 1. 中華民國無形文化資產民俗類是指由中華民國文化資產(無形文化資產民俗類)中央主管機關(行政院文化部文化資產 ... 於 ideria.pl -

#31.訪泰國洛坤府皮影戲民俗博物館:由「國家級藝術家」創立

回憶起博物館的興建過程,瓦替老師說主要跟拉瑪九世國王有關,有次他父親 ... 坤府皮影戲民俗博物館:由「國家級藝術家」創立,推廣泰南無形文化資產. 於 www.thenewslens.com -

#32.無形文化資產有哪些

无形 文化遗产_360百科 ... 文化企业无形资产与其他企业无形资产的特征是有相似。 2019雞籠中元祭在基隆文化中心有展演活動文化資產保存法所稱「毀損」,與 ... 於 cr.brookstreetprofessional.co.uk -

#33.男友射後忘了「這舉動」她覺得被遺棄最美博士曝真相- 生活新聞

產婦必做「這9件事」加速產後恢復期 · 【健康我+1】健康週報|哪些食物傷胃? ... 她透露,有一次對方竟直接呼呼大睡,讓她難過到「覺得被遺棄」。 於 news.pchome.com.tw -

#34.無形文化資產有哪些

無形文化資產有哪些. Home · 隱瞞英文; :: 家樂福巧克力買一送一; :: 秀朗橋; :: 57 號地瓜價格; :: 線上訂機票; :: 透明指甲油推薦; :: 大江韓式料理 ... 於 bw.joestacos.net -

#35.透過傳承無形傳統文化核心價值,亦彰顯臺灣文化的多元性及 ...

為保存文化資產所具有之歷史、藝術、科學等文化價值,並呼應國際文化資產保護趨勢,我國自民國(下同)71年《文化資產保存法》(以下簡稱文資法)公布施行,開始有系統的 ... 於 nchdb.boch.gov.tw -

#36.文化資產 - 桃園市政府文化局

字級設定: 小 中 大. 桃園文化資產網 · 有形文化資產 ... 無形文化資產 ... 公有建造物及附屬設施群文化資產價值評估結果 · 桃園市公有建造物及附屬設施群列冊追蹤 ... 於 culture.tycg.gov.tw -

#37.【就享知】科技轉角巷:工業元宇宙來了! 看汽車業如何發展?

務實的工業界將元宇宙看成不同科技應用進行探索,更有發展機會: ... 虛擬經濟:運用區塊鏈、NFT 非同質貨幣等,創造虛擬數位資產的新經濟體系。 於 www.inside.com.tw -

#38.【#出磺坑知識家 文化資產小教室】 文化資產指的是有歷史

而出磺坑裡又有哪些類別呢? ... 依據《文化資產保存法》 的規範,文化資產可以分為#有形文化資產 以及#無形文化資產 ,其中有形文化資產共有九種類別,而無形文化資產共有 ... 於 m.facebook.com -

#39.無形文化資產有哪些

文化 企业无形资产与其他企业无形资产的特征是有相似。 无形文化遗产,即指无形的文化遗产,诸如语言、戏剧、音乐、舞蹈、宗教、神话、礼仪、习惯、风俗、 ... 於 gm.deliveryfresh.co.uk -

#40.台灣戲曲、台灣俗語-台灣無形文化資產傳統藝術登錄現況(二)

三腳採茶戲演出原為落地掃型態,多在廟前廣場或空地上,臨時以繩或布圍出表演範圍,就地演出;後來因神誕廟會,登上野台戲棚。此外,尚有私人聘請演出者,通常於庭院廣場搭 ... 於 www.folktw.com.tw -

#41.綜觀無形資產評價制度 - 第 53 頁 - Google 圖書結果

二、無形資產評價與經濟價值評價之適用文化資產的形式很多,以María José del ... 譽)、技術、流程、藝術作品相關權利等逐一辨識有哪些無形資產,又或是以該文化資產及其 ... 於 books.google.com.tw -

#42.文化創意產業之個案與故事 - 第 222 頁 - Google 圖書結果

... 歷史有興趣的遊客對古蹟有興趣的關鍵資源通路遊客文化資產實體店面對鹽文創商品有鹽 ... 利用鹽產業文化資產相關的有形文化資源與無形文化資源,發想各種文化創意, ... 於 books.google.com.tw -

#43.2023拱天宮白沙屯媽祖進香直播》換轎回宮入廟安座!史上 ...

... 日拱天宮透過擲筊請示媽祖次年進香期程,但行進路線不固定,全依媽祖引領鑾轎前行,成為最大特色,97年登錄為苗栗縣民俗無形文化資產,99年獲指定為國家重要民俗。 於 www.storm.mg -

#44.國家文化資產的保存與活化(行政院全球資訊網-重要政策)

文化資產(簡稱文資)指的是具有歷史、藝術、科學等文化價值,並經指定或登錄的有形及無形文化資產,除承載社會發展軌跡及人民記憶的國家財產,也傳承無形傳統文化核心 ... 於 www.ey.gov.tw -

#45.卓越與典範:開啟校長之門 - 第 318 頁 - Google 圖書結果

... 市境內有哪些和台灣文學相關的機構、設施(文學館、作家紀念館、詩碑、文學步道)可供國語文教學時,實施參觀教學? 104年度臺南市國中 5-2-2-8 臺南市的無形文化資產 ... 於 books.google.com.tw -

#46.音樂乙版下冊(修訂版): (112年行銷期推廣用樣書)

音樂導聆♪七字調為七字一句,一段有四句,結構如七言絕句,為了修飾旋律, ... 試著從文化部網站搜尋目前有哪些「重要傳統表演藝術無形文化資產保存者(團體)」, ... 於 books.google.com.tw -

#47.原住民族無形文化資產的保存與維護 - 原民中心

原住民無形文化資產保存維護的困難與契機―以台東縣Parayapay(巴拉雅拜)喪禮歌謠吟唱為例. 王建凱. 11. 賽夏族paSta'ay保存維護計畫話說從頭. 於 web.alcd.center -

#48.法規名稱: 文化資產保存法

本法所稱文化資產,指具有歷史、藝術、科學等文化價值,並經指定或登錄之下列有形及無形文化資產: 一、有形文化資產: (一)古蹟:指人類為生活需要所營建之具有 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#49.五0保典: 文化資產保存學刊發行五十期紀念專輯

290 臺灣傳統表演藝術之於當代無形文化資產保存實踐的內涵與反思范揚坤 ... 局長序回首五○‧保存典藏文化資產細數1930年代以來國人共同記憶有哪些,曾風靡華人世界的 ... 於 gpi.culture.tw -

#50.古蹟、歷史建築指定登錄意義及方式 - 新竹縣政府

指定登錄意義: 文化資產保存法第3條: 本法所稱文化資產,指具有歷史、藝術、科學等文化價值,並經指定或登錄之下列有形及無形文化資產: 一、有形文化資產: (一) ... 於 www.hsinchu.gov.tw -

#51.文化資產的類別及其主管機關? - 彰化縣文化局

文化資產類別 分類 主管機關 古蹟 國定古蹟 文化部 古蹟 直轄市定古蹟 直轄市政府 古蹟 縣(市)古蹟 縣(市)政府 於 www.bocach.gov.tw -

#52.文化資產保存 - Amamas

多年來的觀念轉變,除了保存產業文化的有形、無形資產與自然環境外,更嘗試 ... 導航、藝文活動等功能,讓每一位民眾都能認識到周遭有哪些文化資產。 於 637530547.amamas.es -

#53.卡莉讀書筆記| #哈佛商業評論最有影響力的30篇文章 - 方格子

第一章到第三章及第十章有關於「個人」及「領導力」 ... 型:主要位於公司層級的高階,塑造文化和結構、團隊如何建立、實施了哪些實踐、組織代表什麼 ... 於 vocus.cc -

#54.匯聚三百年時光記憶彰化釀出古今交融新風味 - 換日線- 天下雜誌

張雀芬細數,自107年迄今,文化資產指定登錄已增加23處,確保文資建物能 ... 自108年起,縣內累計至目前已有12位獲頒「無形文化資產保存者」殊榮。 於 crossing.cw.com.tw -

#55.由文化資產的複合性意義邁向創新體驗的觀點

對於文化資產的價值與重要性進行確立,有助於塑造個人或者集體的認同. 感,同時能夠維持社會或地域上的和諧 ... 例如一些非實體的無形文化遺產(例如地方的傳統儀典或禮. 於 www.architw.org.tw -

#56.無形文化資產有哪些 - Scotthagar.net

無形文化資產有哪些. 佛山無影腳 :: 噴霧降溫系統 :: 短的英文 :: 短歌 :: 室內小盆栽植物 :: 交換名片 :: 反應力 :: 數值 :: 愛謝客 :: 丙烯酸膠 :: 華碩電池 ... 於 kg.scotthagar.net -

#57.【展覽活動2023懶人包】2-4月全台-台北台中高雄..十大熱門 ...

展覽台北-【華山1914】文化創意產業園區當期展覽活動 ... 同屬世界級的自然資產,茂林是全世界僅有的兩處越冬型蝴蝶谷之一,每年約10月開始至隔年2月,每年約有10萬 ... 於 lovefree365.pixnet.net -

#58.無形文化資產的風險辦識、影響監測、需求評估之 ... - ICCROM

情況將有所不同,取決於是針對特定無形文化資產(如舞蹈學校、戲場、藝術形式)的影響 ... 受這此一無形文化資產習俗所影響的人們/社區/主管機關/機構/非政府組織有哪些? 於 www.iccrom.org -

#59.無形文化資產有哪些

樹薯澱粉 2."无形文化财"——戏曲、音乐、传统工艺技术及其他无形的文化资产中,历史价值较高者。 道教是有形資產,故宗門內外親疏遠近描方畫圓的分別;儒士、 ... 於 gn.travailingwoman.co.uk -

#60.無形文化資產有哪些 - 金湖水產

Search: 無形文化資產有哪些- ck.floridadanceco.net. ... 無形文化資產有哪些. Home · 0906 594 199; :: 旭華光學股份有限公司; :: 南投房地借錢; :: 屈臣氏日拋 ... 於 ck.floridadanceco.net -

#61.無形文化資產有哪些

無形文化資產有哪些. Home · romand 氣墊; :: 下頷腺; :: 高雄草衙道outlet; :: 1068 時刻表; :: 路易莎竹東; :: 黃花風鈴木2021; :: 建名精密; :: 莊宏仁 ... 於 km.trobbl.net -

#62.嶺鎮景觀山莊

歐式風格的木屋內,設有超大面積的落地玻璃窗,讓拉拉山住宿的玩家們可以 ... 經山源小吃店→沿途有(嶺鎮景觀渡假木屋根據中華民國法律《文化資產保存 ... 於 ezahim.wellplaycocktail.fr -

#63.桃園12項無形文化資產保存者授證盼更完善保存珍貴文化

黃秘書長提及,有形文化資產例如古蹟、歷史文物等,透過適當修復可歷久不衰,相對而言,無形文化資產保存工作難度更高,需要透過深入的調查研究、紀錄,並 ... 於 today.line.me -

#64.文化資產保存法

﹝2﹞ 前項資料,除涉及國家安全、文化資產之安全或其他法規另有規定外,主管機關應 ... ﹝3﹞ 依前二項規定登錄之無形文化資產項目,主管機關應認定其保存者,賦予其 ... 於 www.6laws.net -

#65.新竹市文化資產列表

新竹市文化資產列表 · 香山天后宮 · 竹蓮寺 · 內天后宮 · 新竹市孔廟 · 日本海軍第六燃料廠新竹支廠 · 台灣省政府糧食局新竹管理處 · 有樂館 · 新竹公會堂 ... 於 culture.hccg.gov.tw -

#66.俄烏周年/勞民傷財為哪樁?戰爭如何改變全球思維與格局

不過這個說法有其漏洞,就是忽視了蒲亭的野心,無論北約和歐盟有無嘗試 ... 烏軍的精神、西方盟友的合作都是無法被量化的無形資產,並在戰場上發揮至 ... 於 www.nownews.com -

#67.民俗如何成為無形文化資產-以雲林六房媽過爐為例

(2)、探討臺灣民俗文化資產與日本、UNESCO有哪些沿用、影響?(3)、透過六房媽過爐之案例,文化部無形文化資產政策是否有效促進對民俗信仰文化的保存? 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#68.無形文化資產有哪些

Search: 無形文化資產有哪些- io.wearedoughboy.co.uk. ... 無形文化資產有哪些. Home · 儒林補習班台中; :: 烘焙食品丙級; :: 匯格股份有限公司; :: 闖紅燈罰款查詢 ... 於 io.wearedoughboy.co.uk -

#69.食之承繼 飲食文化與無形文化資產 - 料理‧台灣

但UNESCO登錄的,真的只是美食嗎?其實從這些國家、地區的申請名稱看來,其實還真的大有學問。 本書就是為了要揭開這些學問面紗而來;而且,它還告訴我們自己有哪些不輸 ... 於 ryoritaiwan.fcdc.org.tw -

#70.2023高雄內門宋江陣熱鬧開幕各地好漢齊聚山城WHO哈!

... 大家3月5到8日至內門參與獲得文化部指定為國家重要民俗、無形文化資產 ... 看到睽違三年的宋江陣活動再次舉辦,現場陣頭及表演團體有許多女性團員 ... 於 life.tw -

#71.美術乙版上冊: (疫情期間提供教學使用) - 第 102 頁 - Google 圖書結果

我們可以想想有哪些「人」重視故鄉的發展,正在為地方而努力呢? ... 04 ARTS 有形文化資產如古蹟、聚落建築群、文化景觀等;無形文化資產如民俗、工藝、傳統表演藝術等。 於 books.google.com.tw -

#72.無形文化資產有哪些

無形文化資產有哪些. 中山路遠傳 :: 鴯鶓油心得 :: ibon 退票台鐵 :: 李采潭線上看 :: 中華電信移機查詢 :: 長鑫莓果農園 :: 朝鮮味韓國料理新店店 :: 紅茶喝太多 ... 於 ky.flipclassroom.net -

#73.國旅券合作店家

全台約有6500家合作業者,可至國旅券官網2021. 15.使用店家有哪些? ... 全選博物館地方文化館社區營造場域文化資產保存及活化經營場域(有形) 文化資產保存及活化經營 ... 於 814813765.zl-machine.com.es -

#74.找出旅遊「新標籤」 趕上國際觀光潮 - HiNet生活誌

除了最美風景「人」之外,還有哪些特色可以推廣? ... 吸引很多人特地前往,」林莉萍說,台灣的大甲媽祖進香,已經名列聯合國教科文組織的無形資產。 於 times.hinet.net -

#75.無形文化資產有哪些

無形文化資產有哪些. 合法借據範本 :: acyclovir 健保 :: 台南市醫師公會 :: 吳剛 :: 萊爾富咖啡買一送一寄杯 :: 泡沫之夏劇情 :: 日月亭 :: 北農價格 :: 安那膚軟膏 ... 於 fj.eastendtalking.org.uk -

#76.無形文化資產有哪些 - Dorchester-group.co.uk

無形文化資產有哪些. iphone 11 螢幕維修 :: 血液腫瘤科權威 :: 偷看ig 動態 :: 高雄公車時刻表 :: 摩斯營業時間 :: 新屋署立醫院預約掛號查詢 :: 明星三缺一連線 ... 於 lt.dorchester-group.co.uk -

#77.110年絕對上榜!領隊證照輕鬆考 (含領隊實務一、二、觀光資源概要)

千華數位文化, 吳瑞峰, 林俐, 陳祥 ... 頗類似中國皮影戲的「提線木偶戲」為哪一國的特殊文化資產? ... 2006年中國大陸列入世界遺產名錄的項目有哪些? 於 books.google.com.tw -

#78.常見問答 - 臺中市文化資產處

依據文化資產保存法第3條規定:包括下列: ... 二、無形文化資產: ... 與本市重要歷史事件或人物之關係、或者可以表現地方營造技術流派及特色有再利用之價值及潛力。 於 www.tchac.taichung.gov.tw -

#79.無形文化資產有哪些«P7Y19FO»

2."无形文化财"——戏曲、音乐、传统工艺技术及其他无形的文化资产中,历史价值较高者。 文化企业无形资产与其他企业无形资产的特征是有相似。 它们在不脱离 ... 於 td.milliondollarquartetlive.co.uk -

#80.保存無形文資有功屏縣文化資產保護所獲表揚【客家新聞 ...

因為有心者的努力,屏東縣許多 無形文化資產 ,才能流傳至今,像是高樹鄉大路關地區,流傳上百年的石獅公信仰跟四孤搶粄活動,就由於當地順天宮管理 ... 於 www.youtube.com -

#81.一個無形文化資產哲學芻議

有哪些 是虛假知識或虛假命題?上述種種都將歸結到文化資產. 的實在論:即文化資產保存與修復時有多少種判準與樣態? 於 libap.nhu.edu.tw -

#82.漫步文化資產——戶外景觀為古蹟帶來新生 - 科技大觀園

因此本文主要目的在一窺文化資產與戶外景觀空間演變的關係,有哪些重要的景觀空間 ... 相對於有形文化資產,傳統表演藝術、工藝、口述傳統、民俗等則屬於無形文化 ... 於 scitechvista.nat.gov.tw -

#83.台灣傳統藝術有哪些

* 中華民國無形文化資產傳統藝術類中華民國無形文化資產傳統藝術類,是指由中華民國文化資產傳統藝術群(包括「 傳統工藝類」及「 傳統表演藝術類」)中央 ... 於 199562342.estix.es -

#84.文化資產的災害管理策略(上):文化資產為何脆弱? | 王价巨

該有哪些準備? ... 文化資產大致分為有形與無形,有形文化資產包括:建築物,歷史遺跡,古蹟、重要文物或其他值得保護的物品,包括「對特定文化的 ... 於 opinion.udn.com -

#85.保正作家蔡秋桐影像、詩集發表體現台灣文學美| 文化| 中央社CNA

雲林縣文觀處指出,蔡秋桐為台灣文學史上重要作家,其作品對於農村文學、台語文學、地方史事都有重要意義,為提升人文素質,閱讀文學經典,培養良好文化 ... 於 www.cna.com.tw -

#86.無形文化資產有哪些

Search: 無形文化資產有哪些- us.autoscents.co.uk. 於 us.autoscents.co.uk -

#87.別只關心古蹟,它們也是文化資產的一份子!(上)

「無形文化資產(Intangible Cultural Heritage)」又被稱作「非物質文化遺產」,是一個相較之下比較新的、也比較抽象的文化保存概念,牽涉到多元文化以及人權。 我們可以從 ... 於 bankofculture.com -

#88.無形文化資產有哪些

文化企业无形资产通常包括著作权、专利权、专。 林學圃 (古蹟必須取得『文化資產』身份— 。 指與國民生活有關之傳統並有特殊文化意義之風俗、儀式、祭典 ... 於 be.ta3lom.net -

#89.文化資產 - 彰化縣政府全球資訊網-員林市公所

文化資產 · 依105年7月27日公布施行之《文化資產保存法》第三條,文化資產指具有歷史、藝術、科學等文化價值,並經指定或登錄之有形及無形文化資產;員林市目前登錄在案的 ... 於 town.chcg.gov.tw -

#90.無形文化資產有哪些

無形文化資產有哪些. 無形文化資產可以分成有形、無形,最簡單的判別是能不能觸摸到、有沒有實體存在,其中商譽也是無形資產的一部分。 於 160298604.fungoforum.ru -

#91.百年茶花雙園展盛大開幕市值6千萬元茶花亮相 - Yahoo奇摩新聞

「百年茶花雙園展」以「陽光、空氣、水花」為新古蹟審美四要素,為推廣「有形及無形」共融之文化資產理念、響應人文藝術及環保綠美化。 於 tw.news.yahoo.com -

#92.世界母語日客語教學論壇暨表揚高雄市客庄區校園推動客語獲 ...

... 高雄市客家事務委員會推薦參選表揚績優學校,計有六龜區新威國小、美濃區 ... 推動客語沉浸教學、客語生活學校等面向,並結合在地無形文化資產與 ... 於 www.setn.com