照片授權同意書的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張馨之寫的 讓生命故事流動:Playback──為愛而演 和賴文智的 企業法務著作權須知都 可以從中找到所需的評價。

另外網站授權拍攝影像同意書 - 奇美醫院也說明:影音授權同意書. 出版委員會. 101.11.29修訂. 本人同意授權奇美醫院拍攝本人之相關照片、影像、聲音,並同意授權奇美醫院做下列使用:. (一)做相關教學、研究、護理、 ...

這兩本書分別來自白象文化 和翰蘆所出版 。

國立臺灣藝術大學 戲劇學系表演藝術碩士班 張佩瑜、劉晉立所指導 梅錦忠的 從劇場視覺符號視角析論舞作 《破月》 (2018),提出照片授權同意書關鍵因素是什麼,來自於《破月》、世紀當代舞團、姚淑芬、劇場符號學。

而第二篇論文國立臺北藝術大學 藝術與人文教育研究所 吳岱融所指導 劉子寧的 藝啟來我家・Ulay: 服務學習作為藝術浸潤社區的實踐 (2016),提出因為有 服務學習、藝術浸潤社區、北藝大藝術服務隊、社區人文地圖的重點而找出了 照片授權同意書的解答。

最後網站肖像授權同意書個人資料使用同意書則補充:肖像授權同意書. 本人. (被拍攝者為未成年人時其法定代理人. ) 同意並授權社團法人中華民國資訊社會推廣協會拍攝、使用、修飾、公開展示本人之肖.

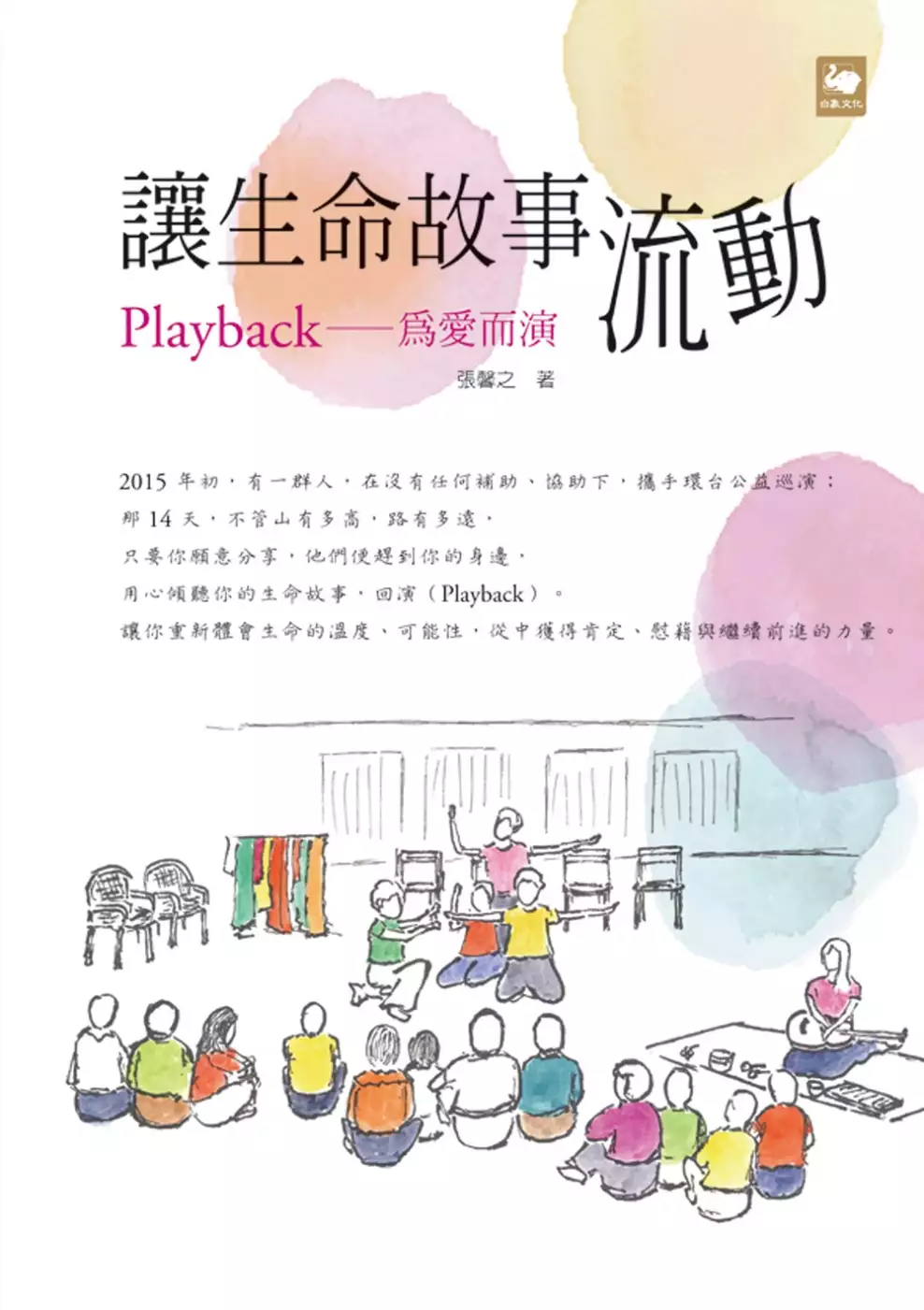

讓生命故事流動:Playback──為愛而演

為了解決照片授權同意書 的問題,作者張馨之 這樣論述:

若每個人都會「Playback」,這世界會越來越美好! ◎為什麼一個職能治療師寫Playback劇場的書?讓臺灣著名Playback劇場工作者告訴你她的心路歷程! ◎一場為期14天,為助「助人者」們而發起的環台公益巡迴演出紀錄! ◎附錄公演影像連結,在感受文字記錄的熱情之餘,更享受Playback劇場的視聽體驗! 「一人一故事劇場是一種原創於即興劇場的劇場形式,人們在此訴說著他們人生中的真實事件,並看著這些事件當場被表演出來。」──Jo Salas《即興真實人生》 這個劇場,演員沒有腳本,沒有導演、舞台設計、舞台燈光、劇場化妝等項目,也沒有走位、技術走位、彩排、

整排的排練流程。由於沒有幕起幕落以及燈光效果,劇場有著特定的儀式界定舞台及演出段落,通常由主持人(Conductor)與觀眾互動,引領觀眾分享,聆聽觀眾分享後,會選擇適合的表演形式(Form),交由演員(Actors)及樂師(Musician)不經排練或討論,立即將感受或故事呈現出來。 在場的觀眾除了觀看,也有機會成為說故事者,親自坐上說故事者的椅子,分享自己的真實故事。 Playback 劇場(中譯:一人一故事劇場),是一種即興互動式社區劇場,由觀眾現場分享自己的生命故事之後,演員及樂師立即透過肢體、表情、聲音、旋律、色彩等藝術創作形式,即興演出回送給分享故事的人。 201

5年初,有一群人,在沒有任何補助、協助下,攜手環台公益巡演; 那14天,不管山有多高,路有多遠, 只要你願意分享,他們便趕到你的身邊, 用心傾聽你的生命故事,回演(Playback)。 讓你重新體會生命的溫度、可能性,從中獲得肯定、慰藉與繼續前進的力量。 這群劇場工作者,由一位職能治療師、體驗教育工作者阿馨(張馨之)以及一位音樂人社工小賴(賴儀婷)召集出來,他們走進司馬庫斯、彰興國中、弘道老人福利基金會(台中、彰化)、社頭國中、屏東青少年中心……,所有觀眾們,在回演過程中,看著他人的故事,觸動著自己的故事;在這個劇場裡,每個觀眾以及上台訴說自身故事的說故事者,都清楚自己的

故事會被大眾聆聽、被流傳,這裡不是解決問題的地方,而是坦然面對故事中真實的自己。每個參與者不去互相安慰,而是一起流淚,不去批判,而是一同迷惘,不創造完美的Ending,而是為了遺憾而惆悵。 在Playback劇場中的每個人,從而發現……原來人與人之間是那麼靠近。 建議閱讀方式 對於Playback劇場好奇的,可以細看〈為什麼是Playback劇場〉單元,裡頭會詮釋這劇場的有趣之處,以及在「為愛而演巡迴公演」時,我們玩出了什麼新花樣。 〈巡演淵源〉及〈從無到有的籌備階段〉則描述了這個活動如何從一個點子發展成連續十四天的旅程。 〈各路英雄好漢〉單元,您將認識一些行業中

的高手:企業訓練A-Team團隊、獨立創作音樂人+自由社工、專長心理復健的職能治療師、專長戒癮的護理師、擅長冒險治療的心理師、體驗教育+農業推手、自學學校創辦人、圓夢高手、諮商輔導心理師。 〈巡演十四天〉巡演歷程中的許多發現、和夥伴們的互動、自我對話,以及Playback演出時在想什麼;裡頭也描述了一些故事,關於開演前的瘋狂彩排、部落傳承的使命、老師們的初衷、社工的眼淚、觀光地區的在地心聲、年輕人的迷惘、考驗修養的合作經驗等等,文章中附上記錄短片連結,讓您看出互動之間的奧妙。 〈巡演後,故事沒有停〉則分享現在這群巡演的夥伴的近況。 最後的附錄則提供延伸閱讀、影像連結的彙整。

更多精彩內容請見 www.pressstore.com.tw/freereading/9789863582779.pdf

照片授權同意書進入發燒排行的影片

⟜ 𝐈𝐧𝐟𝐨

我和我媽媽對於此次醫美的真心對談:https://youtu.be/p0xwmnVArd4

更多詳細QA影片(手術價格、多久、痛嗎?等):https://youtu.be/gSkcBSCb8Og

⚠️影片內採先斬後奏的方式,不是好的示範,還請大家多評估。

⚠️衛福部有規定未滿18歲之未成年人不得作非醫療必要之美容手術、未滿20歲者須由法定代理人等簽署同意書。

原標題「瞞著父母⋯去做淚溝手術!恢復不如預期😢!醫美體驗全記錄Vlog」

標題若有聳動等觀感,與大家致歉,已於第一時間修正。

目前版本為

「瞞著父母⋯去做淚溝手術!恢復期比預期久好多😢!醫美體驗全記錄Vlog,大成功👼!」

有任何建議請下方留言,我有看到就會進行評估修正,謝謝大家❤️

/

如果你有同樣淚溝困擾,

可私訊此連結&留言【末羊式美法】https://goo.gl/s4wpvQ

或是直接 http://m.me/drshinegt 臉書私訊小編

相關問題都可以有更完整的回答唷!

手術醫師資訊👉:https://reurl.cc/qdevXR

本宣傳名稱與仿單不同(部分為仿單核准適應症外的使用介紹,或口語化供理解),

僅供參考;正式療程/儀器名稱、效果等,均以醫師親自說明為準。

#自體補脂 #眼袋手術

**此影片與台北古亭光澤診所合作,心得過程完全真實,院方並無干涉創作影片的內容**

**此影片「無收取」院方任何費用,純粹我自己想做,所以有這次無籌合作機會**

⟜ 𝐓𝐢𝐦𝐞𝐬𝐭𝐚𝐦𝐩

00:07 出發前的擔心

01:15 前往診所

01:42 諮詢片段

03:06 進手術

03:43 出手術房

06:18 手術後回家,終於跟爸媽說

06:48 Day1 手術當天晚上

07:44 Day2

08:49 Day3

10:28 Day4

11:09 Day5

11:34 Day7

11:52 Day14

12:16 照片變化全記錄

12:56 Day60

⟜ 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐦𝐞

IG:https://is.gd/JlXxZz

FB:https://is.gd/gzr24q

我的愛用品:https://www.dontkjoanne.tw/fav/

⟜ 𝐏𝐚𝐫𝐭 𝐓𝐢𝐦𝐞 / 我的兼職 - 整理師

預約整理:https://re-life7.webnode.tw/

整理師培訓課:https://kol.relife.co.com/joanne

我的整理作品:https://is.gd/dny9yd

⟜ 𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜 / epidemicsound.com、動物之森、楓之谷

⦸ 影片‘無授權’任何平台搬運轉載與使用

從劇場視覺符號視角析論舞作 《破月》

為了解決照片授權同意書 的問題,作者梅錦忠 這樣論述:

舞蹈是建立在人的生理與心理認知上,並且通過肢體與表情作為媒介傳達感覺、理解,進而產生想像與共鳴,形成具有特定意義及意涵的舞蹈語言符號。而符號將劇場表演結構化,賦予劇場所有元素意涵,當完成一部作品,就不再只是一般符號或記號的組合,而是意有所指的符徵。世紀當代舞團的作品在編創題材上多結合臺灣生活環境與社會議題,引領觀眾重新思索臺灣社會議題的呈現樣貌,意圖呈現當代文化現象與時事趨勢。而《破月》是編舞者姚淑芬探討婚姻的完結篇,以當代人觀點與思想回頭看傳統婚姻與婚禮儀式,及潛藏在其中之男女權利抗衡與人性慾望。舞作內容充滿了許多意象以及東方婚姻及婚禮儀式之符碼,探討男權與女權在婚姻中的關係,並透過舞者們

的肢體展現使舞作呈現豐富且多樣的生命力。研究者將透過劇場視覺符號中「肢體」、「服裝」、「舞台佈景」、「道具」與「燈光」之訊息管道進行分析,並以文獻資料分析法、訪問法、焦點團體法與個案研究法,多方面資料蒐集與論證,建立分析舞作之客觀性與價值性,進而去理解與解釋編舞者如何利用視覺符號建構作品中所呈現的意涵,嘗試以多重面向探討劇場中的舞蹈表演之視覺符號呈現,提供一個新的觀點解讀舞蹈作品。

企業法務著作權須知

為了解決照片授權同意書 的問題,作者賴文智 這樣論述:

許多投入律師或企業法務領域執業的學弟妹或網友,常常請筆者推薦書籍:乃些書能更快進入智慧財產權領域?那些書比較可以因應企業法務的工作需求? 這些問題並不容易回答。並非坊間既有的教科書不符合入門者的需求,而是多半以法條做為教學、著述的基礎,既使讀者很有耐心逐頁翻完,但總是讓人感到缺乏「活學活用」的學習樂趣,這也促成了筆者嘗試撰擬「企業法務」系列的書籍。 隨著網路、數位環境融入企業日常的經營,由產品或服務規劃至行銷,乃至於一般常見的著作權侵害糾紛,因涉及刑事責任,著作權議題尤為企業所重視。因此,本書以大學法律系的畢業生「小亮」進入度告公司擔任法務人員為背景,設計一

系列的案例情境,讓讀者透過5到10分鐘的閱讀,能夠瞭解一個個著作權的議題,並知以新聞事件的分析,示範如何從新聞報導去洞悉背後所涉著作權法意涵,希望用另一種不同於傳統教科書的方式,陪伴讀者進入著作權的領域。

藝啟來我家・Ulay: 服務學習作為藝術浸潤社區的實踐

為了解決照片授權同意書 的問題,作者劉子寧 這樣論述:

2004年,教育部由青輔會帶動,頒布服務學習推動方案,期許在校園中採取結合專業、做中學、參與及反省內化的學習活動,產生正向學習效果;2007年為推動大專院校服務學習,教育部頒布大專校服務學習方案,鼓勵各大專院校學生社團活動,及志願服務活動以服務學習為方法辦理活動。隨著方案的訂定,服務學習開始進入校園,而國立臺北藝術大學(以下簡稱北藝大),也自2008年起開始全面推動服務學習,身為一所藝術專門學校,如何運用自身藝術專業與服務學習,設計服務兩者面向的活動,並在過程中引導學生反思成了校方努力的方向,而研究者所參與的北藝大藝術服務隊,即是校方開始訂定服務學習方法時創立。然而,多年來數次的服務學習計畫

與活動當中,研究者始終帶有矛盾與疑惑,不確定自己的服務面向是否與服務對象有所連結,甚至在多年的計畫執行之下,服務學習漸漸地從原先雙向,強調兩方互利互惠的關係,到實際執行時變成服務者帶著一種具有權力與知識的服務姿態進入到服務對象族群中,造成服務關係有上與下的階層關係。在這樣的關係中,如何使團隊所規劃的活動與服務地區的需求,做直接的連結;以及如何使藝術家團隊在進入社區時,為其身份及藝術創作做定位,成了藝術服務隊在未來發展上的一大課題。藝術服務學習究竟為何?當文化部提出藝術浸潤社區辦法的今天,我們如何去建立藝術與社區間的關係?本研究以「藝啟來我家・Ulay」在新北市烏來社區所執行之計畫,從公共藝術的

發展到現今的社區浸潤空間計畫的相關文獻。以藝術浸潤社區作為實踐的活動,與烏來部落老師共同規劃活動,實際走訪烏來部落,建立與社區平等對話的平台,深入與社區居民建立關係與連結,使雙方在過程中生命經驗彼此交織,相互影響轉化並昇華,藝術在過程中成為一種媒界,引起對話與溝通,使個人看見自己的獨特性、使個人看見自己與社會連結的可能性,共同挖掘在地文化知識生成社區人文地圖;而服務隊的學生也在過程中瞭解自己以藝術為媒界與社會達成連結的可能,並擴大自己的學習經驗和思維,達成雙方互惠互利的服務學習精神。

照片授權同意書的網路口碑排行榜

-

#1.街角育到國樂聲-TCO市民國樂團-育見市民團

訪談內容及照片授權同意書. 受訪者:臺北市立國樂團團長鍾耀光; 如受訪者職務相同,僅列出人名並以單一授權書為樣本,其於紙本皆保存於育才國小,如有疑慮,皆可出示紙 ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#2.最新訊息 - 花蓮縣議會

五、收件方式: 1.一律採用線上報名,採用Google線上表單填寫作者資料、上傳個人資料使用授權同意書、照片使用授權書、數位照片檔案,參選者需登入google帳號始得上傳作品 ... 於 www.hlcc.gov.tw -

#3.授權拍攝影像同意書 - 奇美醫院

影音授權同意書. 出版委員會. 101.11.29修訂. 本人同意授權奇美醫院拍攝本人之相關照片、影像、聲音,並同意授權奇美醫院做下列使用:. (一)做相關教學、研究、護理、 ... 於 www.chimei.org.tw -

#4.肖像授權同意書個人資料使用同意書

肖像授權同意書. 本人. (被拍攝者為未成年人時其法定代理人. ) 同意並授權社團法人中華民國資訊社會推廣協會拍攝、使用、修飾、公開展示本人之肖. 於 iiic.niu.edu.tw -

#5.圖像使用同意書 - 苗栗縣政府

2.被授權人得配合其圖文編排及版面設計之需要,調整圖文內容、長度及照片像. 素、比例、格式或以其他方式合理編修授權標的,但不得扭曲原意,相關設計圖. 稿於製作完成後須 ... 於 webws.miaoli.gov.tw -

#6.授權同意書 - 客家委員會

授權 標的:甲方參加「客家委員會『蒲公英行動計畫』補助作業要點」之計畫書、成果報告書(包括文字、照片、影像及紀錄片等)、文字紀錄、影音資料等之著作及智慧財產權。 於 www.hakka.gov.tw -

#7.授權同意書 - 台南市政府

授權 利用內容:甲方同意成果報告資料(含照片、影像、紀錄片、劇本、文字紀錄、書籍及影音資料等)之著作財產權授權乙方及乙方再授權運用予相關成果展現及宣傳行銷與各項 ... 於 w3fs.tainan.gov.tw -

#8.肖像使用同意書1.立同意書人(以下簡稱本人)茲同意 - 聯合報

1.立同意書人(以下簡稱本人)茲同意:. □由聯合報股份有限公司(以下簡稱聯合報)對本人進行拍照及. /或錄影;. □提供含有本人肖像及/或聲音之照片及/或影片(以下 ... 於 udncollege.udn.com -

#9.照片同意使用授權書

旅行業推廣高雄市或澎湖縣旅遊. 照片同意使用授權書. 團體名稱:. 日期:. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 於 motclaw.motc.gov.tw -

#10.模特兒同意書

在取得於本同意書中所約定之適當報酬並簽署本同意書 ... 本同意書中同意,本人的個人資料不得公開,僅止於授權 ... 例如:拍立得相片、駕照、照片、相片等。 於 www.roomtheagency.com -

#11.採訪攝影活動文字影像使用授權書

一、 授權人同意被授權人得對授權人進行訪問與拍攝影片。 ... 六、 授權人所提供之文字、影像、照片與接受採訪時所陳述之內容應無著作權爭議,如有. 於 addons.books.com.tw -

#12.影像授權同意書1、 本人具有該照片自行填寫(照片名稱) 之所有權

影像授權同意書(照片) ... 2、 經公告得獎之照片,本人(或法定代理人)同意與國立臺灣博物. 館共享該著作之著作財產權,攝影著作可由館方或授權他人不限. 於 www.web66.com.tw -

#13.照片與影音資料同意使用聲明書

一、本人同意將第三項所述之照片或影音資料無償授權臺北科技大學符合著作. 權法合理範圍之使用,並於使用時註明由本人提供,授權內容如下: 1. 授權使用方式: 複製、重 ... 於 archive.ntut.edu.tw -

#14.肖像授權同意書

簽署本同意書,即表示雙方願意接受下列所有條款與規範:. 甲方同意授權由乙方使用其個人宣傳資料及肖像(包含照片及動態影像,以下簡稱肖像)以非獨佔 ... 於 www.comm.fju.edu.tw -

#15.(作品入選決賽後方生效力)著作授權同意書

茲同意無條件授權「2020 桃園市青年盃在地循環材料文創競賽」之. 執行單位(被授權人)就本團隊 ... 推廣等需要,對於參賽作品之實物、照片及說明文字等相關資料,有攝. 於 www.hwaivs.ylc.edu.tw -

#16.均一實驗高級中學學生學習照片、影像授權同意書

立書人謹代表子/女_. _同意於均一實驗高中附屬國中部、國小. 部試讀與在學期間,參與學校所有課程及活動學習過程之照片、影音紀錄內容,. 授權予均一實驗高中及公益平台 ... 於 junyi.tw -

#17.拍照同意書

拍照同意書. (). DOC 檔案網頁檢視. 授權拍攝影像同意書. 影音授權同意書. 出版委員會. 101.11.29修訂. 本人同意授權奇美醫院拍攝本人之相關照片、影像、聲音,並同意 ... 於 www.maqinas.me -

#18.照片使用授權書 - 台灣基督長老教會

2013第四屆TKC影像獎「攝影明信片類」競賽作品授權同意書. (以下簡稱授權人)同意台灣基督長老教會青年事工委員會(以下簡稱被授權單位),得使用授權影像於「2013第四 ... 於 acts.pct.org.tw -

#19.照片授權同意書 - Xunying

DOC 檔案網頁檢視. 照片授權同意書. 為提供社會大眾參考旅遊住宿設施的照片,本合法登記民宿(以下簡稱授權人)同意以下列勾選方式提供花蓮縣市政府(以下簡稱被授權 ... 於 www.worldwtory.me -

#20.SNKRS ON TAIPEI 免責聲明書

本人同意並授權必爾斯藍基股份有限公司(NIKE)拍攝、使用、改做、修飾、公開展示本人之肖像(包. 含照片及視訊影像,以下簡稱肖像)、名字、聲音…等,於本活動中所拍攝之 ... 於 s3.nikecdn.com -

#21.按下快門你可能就侵權!(內附肖像權同意書) - 法律010

姓名、個資:當事人或拍攝者的姓名都要提到,寫清楚誰授權給誰,為了避免偽造或同名同姓的狀況,也會建議留下較詳細的當事人資訊。 使用的範圍:照片會 ... 於 laws010.com -

#22.「我們在中正勞工的記憶」老照片徵集活動照片使用授權同意書

照片 使用授權同意書. 本人 (請填姓名) (以下簡稱授權人)同意提供國立中正大學勞工關係學系(以下簡稱被授權單位),使用授權影像(相片)於「我們在中正勞工的記憶」活動 ... 於 labor.ccu.edu.tw -

#23.關於本社會情境演繹教材影像編輯注意事項&使用手冊

基隆市OO國民中/小學學生作品、活動照片、課堂攝錄. 學生班級: 年 班 姓名:. 附件一. 家長授權同意書. 貴家長您好:. 本校教師欲運用「本市特殊需求領域之社會 ... 於 kse.kl.edu.tw -

#24.照片授權同意書 - 花蓮縣政府觀光處

照片授權同意書. 為提供社會大眾參考旅遊住宿設施的照片,本合法登記民宿(以下簡稱授權人)同意以下列勾選方式提供花蓮縣市政府(以下簡稱被授權人)在花蓮觀光資訊網 ... 於 td.hl.gov.tw -

#25.文章、照片、影片授權 - VOL Sports

非被攝者本人,請先取得照片中人之肖像權使用同意書後始得申請。 非商業使用視使用情節酌收費用(請詳填申請書)。 商業使用申請:每張照片定價新臺幣500元(稅外)。 於 volsports.co -

#26.照片授權書

DOC 檔案網頁檢視. 「教育部戶外教育宣言」照片使用授權書(以下簡稱授權人)同意教育部(以下簡稱被授權單位),得使用授權影像於「教育部戶外教育宣言」 專案之宣傳、 ... 於 www.ravsak.me -

#27.授權同意書 - 國立臺南特殊教育學校

生上課情形錄影暨肖像權之使用,並遵守以下條款與規範:. 一、 本人同意授權國立臺南啟智學校於課程活動進行時,. 以拍照或錄影方式記錄過程,拍攝之照片及影像(統. 於 www.tnmr.tn.edu.tw -

#28.照片提供聲明及授權同意書

照片 提供聲明及授權同意書. 本人擁有上開照片之著作財產權及所有權。 本人同意授權澎湖縣政府文化局得行使上開照片之著作財產權,包括公開展示、數位化圖檔公開檢索 ... 於 www.phhcc.gov.tw -

#29.附件二臺北市立萬華幼兒園肖像授權同意書說明

在此特徵求您的同意,請. 您詳閱下列「肖像授權同意書」後並勾選填寫意願,謝謝您! 肖像授權同意書. 本人. 本人之幼兒肖像(包括活動照片及影片)出現在萬華 ... 於 www-ws.gov.taipei -

#30.拍攝及肖像權使用同意書 - MechaHeroes 2021

北區三校機械(電)工程學系專題製作競賽」舉辦期間,拍攝本人及參賽作品照片. 及錄像,並授權主辦單位修飾、使用、公開展示本人之肖像,其影像供指導單位、. 於 www.mechaheroestw.com -

#31.照片使用同意書 - TGPT

DOC 檔案網頁檢視. 本人同意授權奇美醫院拍攝本人之相關照片、影像、聲音,並同意授權奇美醫院做下列使用:. (一)做相關教學、研究、護理、衛教、療程紀錄、平面、電子 ... 於 www.tgptgper.co -

#32.附件三、使用授權同意書(請簽名並掃描後電郵PDF檔案或郵寄)

附件三、使用授權同意書(請簽名並掃描後電郵PDF檔案或郵寄). 立書人(全體參賽者) :. 作品名稱: ... 一、成品包括競賽內相關人事物之影像、文字、照片、海報等。 於 d025.wzu.edu.tw -

#33.關於學童肖像權同意書 - 中小企業法律諮詢服務網

(同意書已聲明明確的使用目的及範圍)公司為非營利單位,服務國小學童,因學童未成年,皆由學童的法定代理人授權是否同意使用照片。問題:1. 於 law.moeasmea.gov.tw -

#34.學位論文、著作授權同意書|元照

(三) 為便於本人著作推廣及介紹,元照得自行蒐集本人之授權著作、照片等,並有權自主決定產品或服務之經營行銷等商業模式。 (四) 本授權書有效期間以5年為準。契約屆滿 ... 於 www.angle.com.tw -

#35.簽完肖像權同意書,然後呢?

本文教你如何掌握需要肖像權同意書(Model Released)時的情況,以及簽署後的相關權利。 以下兩種情形可能會使你在圖庫相片中看到自己: 1. 於 imagedj.pixnet.net -

#36.寶山鄉立幼兒園幼兒園學生作品、活動照片及班級姓名 授權 ...

寶山鄉立幼兒園幼兒園學生作品、活動照片及班級姓名. 授權同意書. 貴家長您好:. 為符合我國個人資料保護法、著作權法與民法肖像權等相關規定,本園利用學生作品、活動 ... 於 www.hcpst.gov.tw -

#37.學生作品及活動照片之個人授權同意書.docx

為符合我國個人資料保護法、著作權法與民法肖像權等相關規定,本校因教學需要學生作品及照片,宜取得學生及其家長授權(因學生未成年須取得法定代理人同意),故徵詢家長 ... 於 www.hlis.hlc.edu.tw -

#38.婚宴活動拍攝暨授權使用同意書 - 西湖渡假村

本人同意授權西湖渡假村就上述拍攝所得之照片及影片,日後得不限時間、次數和方式,由自己或授權予第三人利用於西湖渡假村之行銷活動中,包括但不限於廣告宣傳、刊印、 ... 於 www.westlake.com.tw -

#39.【照片使用授權書英文】portraitrights-肖像權|經理人+1

照片 使用授權書英文:portraitrights-肖像權|經理人,1.Useofthisphotowithoutpermissionisaviolationofmyimagerights.未經同意使用這張照片,形同觸犯我的肖像權。2. 於 tag.todohealth.com -

#40.肖像授權使用同意書.docx - 李長榮集團

授權 使用同意書 ... 一、 於活動期間所拍攝之含有本人之照片及影片等類似檔案,本人同意LCY Group與世界活動得就相關檔案進行拷貝、轉檔、設計等美化和增刪之處理,並 ... 於 www.lcygroup.com -

#41.新竹縣立自強國民中學學生作品及活動照片(個人及團體)授權 ...

個人及團體)授權同意書. 貴家長您好:. 為符合我國個人資料保護法、著作權法與民法肖像權等相關規定,. 本校利用學生作品及照片均須取得學生及其家長授權(因學生未 ... 於 www.jcjh.hcc.edu.tw -

#42.照片使用授權書– Bransbury

「教育部戶外教育宣言」照片使用授權書(以下簡稱授權人)同意教育部(以下簡稱被授權 ... 一、甲方同意授權由乙方使用其個人資料蒐集、處理及相片、活動肖像(包含照片及 ... 於 www.bba34.me -

#43.「桃機與我」照片故事徵集活動照片授權使用同意書

照片 名稱. 拍攝年代. 拍攝地點, (可約略描述拍攝之地點位置). 拍攝者. 心情故事. (約150字). 請將「報名表」、與「授權同意書」與「照片影像檔」email ... 於 transport-curation.nat.gov.tw -

#44.個人資料蒐集、處理及相片、活動肖像利用告知暨授權同意書 ...

同意書 後即表示雙方願意接受下列所有條例與規範:. 一、甲方同意授權由乙方使用其個人資料蒐集、處理及相片、活動肖像(包含照片及動態影像. ,以下簡稱肖像)以非獨佔 ... 於 yellowribbon.org.tw -

#45.肖像權暨著作財產權授權同意書

立同意書人因參加本活動所產出之參賽作品及提供之相關資料(包括但不限於:簡報、圖片、照片、影片、結案報告等)之著作權歸屬於立同意書人所有。但立同意書人授權主辦 ... 於 www.metaedu.org.tw -

#46.高雄市政府文化局授權使用同意書

本人(單位) (以下簡稱授權人) 同意無償提供,同意授權高雄市政府文化局(以下簡稱被 ... 二、本人(單位)同意照片使用權免費提供予被授權單位,其使用範圍:使用於被授權 ... 於 ed.arte.gov.tw -

#47.提供國際青年人士及學生評價住宿設施同意書 - 屏東縣政府

照片授權同意書. 為提供社會大眾參考旅遊住宿設施的照片,本合法登記旅館或民宿(以下簡稱授權人)同意以下列勾選方式提供交通部觀光局或在地縣市政府(以下簡稱被授權 ... 於 www-ws.pthg.gov.tw -

#48.個人資料使用授權同意書(範本)

立同意書人(本人)同意將相關本人得獎資訊(個人/. 團體成員基本資料及照片、作品簡介及照片、參賽心得、事. 蹟及照片等文字、圖片及影音檔案)供教育部之「國際學生. 於 ws.moe.edu.tw -

#49.肖像授權同意書本人(以下簡稱為甲方)同意予(以下簡稱乙方 ...

一、 甲方同意授權由乙方使用其個人宣傳資料及肖像(包含照片及動態影像,以下簡稱肖像)以非獨佔. 性(non-exclusive)、適用範圍遍及全世界(worldwide)、免 ... 於 www.ot.org.tw -

#50.學生影片和相片發佈同意書

在此同意北愛荷華大學(UNI)的文化和加强英語項. 目(CIEP). (你的姓名). 在其主辦的社會和文化活動中對我進行拍照和/或攝像活動。透過簽署此發佈同意書,我授權CIEP. 於 uni.edu -

#51.圖像、影片版權授權書 - 舞劍壇

立同意書人 (下稱本人),謹同意將本人之圖像授權予舞劍壇創作人以及林子堯(雷亞)永久使用, ... 授權人所提供之照片應無著作權爭議,如有任何爭議應由授權人負責。 於 www.laya.url.tw -

#52.授權同意書

一、 本人即甲方茲同意授權及提供本人肖像、個人資料,以及所著作並享有著作權之. 內容資訊、素材予乙方,就「授權標的(詳附件)中的文字、美術、圖形、影音、. 照片等 ... 於 www.wincenter.com.tw -

#53.訪談及影像授權同意書

為進行有關此村史撰寫,授權人. 同意□(1)以口述錄音、文字撰寫、影像(片)拍攝等方式記錄。 □(2)提供文稿內所需影像、照片、圖檔。 本人同意客家委員會客家文化發展 ... 於 town.chcg.gov.tw -

#54.「塭厝的記憶-老照片募集」活動參加報名表 - 新北市政府

照片授權同意書. 1.本人擁有下列老照片之著作財產權及所有權。 老照片影本浮貼處. 2. 本人□同意/ □不同意入選之作品使用權永久免費提供予新北市. 於 www-ws.land.ntpc.gov.tw -

#55.影片常見問題

如果影片中有任何影像,就必須讓影像中的所有人都簽署一份肖像權同意書,以便使用他們的肖像。 這同樣也適用於任何可辨識出的私人場地。必須給地主簽署一份場地授權書 ... 於 www.churchofjesuschrist.org -

#56.照片編號 - 陽明山國家公園

四、每張老照片,應附相關人、事、時、地、物等文字說明(200字以內,請書寫工整),並填寫送件表及使用授權同意書各1份。 伍、徵集方式. 「典藏陽明影像」老照片徵集 ... 於 www.ymsnp.gov.tw -

#57.護理師參與防疫相關照片授權同意書

2021 年國際護理大會(ICN Congress) —護理師參與防疫相關照片. 授權同意書. 授權人. 玆因參加台灣護理學會徵求參與2021 年國. 際護理大會(ICN Congress)—護理師參與 ... 於 www.twna.org.tw -

#58.同意書圖畫、圖片和照片檔 - iStock

從來自iStock 的3583 項同意書照片檔、圖片及免版稅圖像當中搜尋。尋找您在他處找不到的高品質照片檔。 於 www.istockphoto.com -

#59.著作使用授權同意書 - 財政部北區國稅局

本人_. _同意將擁有著作財產權之照片(以下簡稱本. 著作)授權財政部北區國稅局新竹分局使用,保證不對其行使著作人格權,. 授權內容如下:. 一、 授權使用方式:本 ... 於 event2021.ntbna.gov.tw -

#60.著作財產權授權使用同意書

著作財產權授權使用同意書. 本團體即下列著作之著作財產權人 ,授權教育部於下列授權範圍內利用本團體之著作:. 一、授權利用之著作名稱: (影片名稱、照片名稱等). 於 www.ljc.moj.gov.tw -

#61.1126. 公開照片及錄像影的授權同意書- 法保网 - AAA LEGAL ...

1126. 公開照片及錄像影的授權同意書Attached Files 文件动作Photo and Video […] To access this content, you must purchase Mini Business Plan, Small Business Plan, ... 於 aaalegal.com -

#62.肖像權使用同意書 - 海洋委員會

本人. 同意並授權海洋委員會所舉辦之「海洋. 委員會110 年海洋教師研習營」拍攝、編輯、使用、公開展. 示本人之肖像、聲音,並同意海洋委員會及所屬機關基於公. 務目的, ... 於 event.oac.gov.tw -

#63.教師教學須注意的著作權議題

例如教師在教學課堂中,會以拍攝照片/影片方式進行課堂的教學觀察與紀錄,或是製作教學影片 ... 由於研究參與者知情同意書並不一定涵蓋較為細膩的資料與肖像授權與使用 ... 於 rec.site.nthu.edu.tw -

#64.著作權授權同意書 - 台灣宅配通

一、. _團隊參加「2016宅配通微電影校園徵件競賽」創作競賽之. (作品名稱)影像作品,立書人同意無償提供於主(承)辦單位非. 營利宣傳及成果展示等活動,不限媒體、不 ... 於 www.e-can.com.tw -

#65.「羅東博愛醫院徵求老照片活動」簡章

本人擁有完全權利與權限簽署並履行本同意書,且已取得簽署本同意書必要之第三者同意與授權。(例如肖像權授權)。 同意將作品數位檔案及原稿底片之全部著作財產權授權台灣 ... 於 www.tafm.org.tw -

#66.“我們不是草莓”紀錄片肖像授權同意書

簽署了本同意書,即表示雙方願意接受下列所有條款與規範: 一、 甲方同意授權由乙方使用其個人宣傳資料及肖像(包含照片及動態影像,以下簡稱肖像)以非獨佔 ... 於 xoops.nljh.tyc.edu.tw -

#67.圖文授權書

(下稱授權人) 提供文字、照片、肖像、圖樣等素. 材,授權國民健康署(下稱被授權人)作為出版、行銷、舉辦活動之用,特立此書為. 憑。 一、授權標的及期限. 授權人同意 ... 於 www.hpa.gov.tw -

#68.著作權聲明- 台灣主婦聯盟生活消費合作社

《著作權授權同意書》 ... 同意以下條款:. 一、您保證本著作為自行創作之原創性著作,照片版權為您所有,在照片製作及取得過程並未侵害他人權益或隱私(含肖像權)。 於 www.hucc-coop.tw -

#69.肖像授權同意書 - 社團法人台中市亞斯伯格症肯納症協進會全球 ...

簽署本同意書後即表示雙方願意接受下列所有條款與規範:. 一、甲方同意授權由乙方使用其個人資料蒐集、處理及相片、活動肖像(包含照片及動態影像,以下簡稱肖像)以非 ... 於 www.tcasd.org -

#70.【照片授權同意書】

【照片授權同意書】. 一、本人. 具有投件照片(作品名稱:. ) 之所有權,如有糾紛,概由本人自行負責。 二、經公告錄取得獎之照片,本人(或及法定代理人)授權同意與交. 於 files.bountyhunter.co -

#71.圖像授權同意書的評價費用和推薦,EDU.TW

照片 使用授權同意書. 本人(請填姓名) (以下簡稱授權人)同意提供國立中正大學勞工關係學系(以下簡稱被授權單位),使用授權影像(相片)於「我們在中正勞工的記憶」活動 ... 於 edu.mediatagtw.com -

#72.肖像授權同意書

授權 人:. 謹同意錠嵂保險經紀人股份有限公司及. (下稱使用人)無償取得並使用本人之肖像(包含但不限於含有得以辨. 識有本人在內之照片及影像電磁紀錄)進行整理、製作 ... 於 active2.nhu.edu.tw -

#73.嘉義縣文化觀光局個人資料及著作財產權使用授權說明

同意書 」及「著作財產權使用授權同意書」後,親自簽署。 本局(機關簡稱)、文化部及其他縣市 ... 子郵件信箱、地址、身分證影本、街頭藝人許可證字號、證件照片、或其他. 於 www.hccc.gov.tw -

#74.照片使用授權書

「教育部戶外教育宣言」照片使用授權書. (以下簡稱授權人)同意教育部(以下簡稱被授權單位),得使用授權影像於「教育部戶外教育宣言」專案之宣傳、相關印刷品製作及光碟 ... 於 www.bhps.tp.edu.tw -

#75.圖案攝影授權契約

攝影授權契約範例. 立契約人○○○(著作財產權人,以下稱甲方). ○○○(被授權人,以下稱乙方). 為甲方同意將所有之攝影著作授權乙方出版事宜,雙方同意訂定本 ... 於 topic.tipo.gov.tw -

#76.2021年長庚紀念醫院「感動在身邊」防疫溫馨照片徵文比賽

2021年長庚紀念醫院「感動在身邊」防疫溫馨照片徵文比賽. 肖像權使用同意書. 本人(甲方) (被拍攝者/法定代理人)同意並授權拍攝者(乙方) 拍攝、修飾、使用、公開 ... 於 www1.cgmh.org.tw -

#77.文章授權- 商業周刊|商周

一、授權範圍凡刊登於《商業周刊》、《商周系列特刊》、《Smart智富月刊》、《Smart智富 ... 申請照片、影音授權,申請人請先取得照片、影音中人之肖像權使用同意書。 於 www.businessweekly.com.tw -

#78.康健雜誌內容授權辦法

如申請方超出授權範圍使用,本公司得逕行終止授權同意,通知申請人即刻下架,申請人 ... 外,照片授權或影片中的人物肖像權,申請人應先自行取得,本公司均無權授權。 於 lohas.commonhealth.com.tw -

#79.授權同意書

授權 人: (以下簡稱甲方). 被授權人:中原大學(以下簡稱乙方). 授權標的:甲方之 ○○○○(會議名稱)之成果報告書. 授權利用內容:甲方同意成果報告資料(照片、 ... 於 ise.cycu.edu.tw -

#80.著作財產權授權使用同意書(範本)

本校即下列著作之著作財產權人(學校名稱) ,. 授權教育部於下列授權範圍內利用本校之著作:. 一、授權利用之著作名稱: 【影片、照片名稱(含計畫名稱)】. 於 ag-osa.nsysu.edu.tw -

#81.作品授權同意書 - 台灣世界展望會-志工網頁

茲同意無償永久授權台灣世界展望會(被授權人)就本人參與之「我們的生日卡自已設計」志工服務之. 平面作品(授權標的)之原始數位檔案等原件,基於被授權 ... 於 vms2.worldvision.org.tw -

#82.照片使用授權書

照片 使用授權書. (以下簡稱授權人)同意臺北市立天文科學教育館(以下簡稱被授權人),得使用授權影像於「2017年天文館天文攝影展」與相關巡迴展專案之展覽、宣傳、相關 ... 於 www.travel.taipei -

#83.著作財產權授權同意書(擬稿) - iPress

立同意書人請填投稿者大名(下稱立書人)以〈請填著作名稱〉一文(實際篇名以出版 ... 或由立書人改作編輯自他人之圖表照片,已由立書人依法取得著作權人之授權同意。 於 www.ipress.tw -

#84.學生著作、影像使用權授權同意書

之後將以公益原則運用於新北市教育局推廣、宣傳相關教學業務. 時全權使用。 若貴家長閱讀上述說明後,同意將未成年子女學習單、照片與影. 片於相關活動中無償使用, ... 於 englishcenter.ntpc.edu.tw -

#85.著作權暨肖像權 同意書

五、立書人擔保,授權照片無侵害他人權利(包括但不限於著作權、肖像權)、無違反. 政府法令,若有違反,自負法律責任。 立書人. 姓名: (簽名\未滿20 歲者須父母也簽名). 於 files.bhuntr.com -

#86.宜蘭市公所最新消息公告

一)郵寄方式:請檢附活動報名表及照片授權同意書,以掛號郵寄至「260宜蘭縣宜蘭市中山路二段432號宜蘭市公所文化發展所」,信封上請註明參加「宜蘭市老照片大募集 ... 於 www.ilancity.gov.tw -

#87.著作權及肖像權使用同意書 - 中華民國滑冰協會

個人資料及肖像授權同意書. 一、本人 (被拍攝者/未成年人之法定代理人)同意並授. 權拍攝者中華民國滑冰協會拍攝、修飾、 ... 交的相關個人資料、照片等。 立同意書人:. 於 ctsu.com.tw -

#88.肖像授權同意書

一、 甲方同意授權由乙方使用其個人宣傳資料及肖像(包含照片及動態影像,以下簡稱肖. 像)以非獨佔性(non-exclusive)、適用範圍遍及全世界(worldwide)、免版稅. 於 pr.ctbc.edu.tw -

#89.授權同意書 - 台北市視障者家長協會

本人茲同意於社團法人台北市視障者家長協會(以下簡稱「視家協」)於「PAVI 非視覺藝術創作課程」. 課程中所拍攝之照片、影像,無償授權予視家協使用。授權方式如下: 一、 視 ... 於 www.forblind.net -

#90.陽明山國家公園2019「典藏陽明影像」Ⅱ 老照片徵集活動簡章

書寫工整),並填寫送件表及使用授權同意書各1 份。 伍、徵集方式. 一、收件地址:. 二、請自行保護勿折損照片. 三、掛號郵寄或親自送件至陽明書屋管理站服務臺(台北市 ... 於 ws.www.gov.tw -

#91.麥寮鄉老照片說故事圖文徵稿活動肖像權及影像(照片)授權使用 ...

109 年度雲林縣麥寮鄉公所-麥寮鄉立圖書館辦理. ~穿越時光隧道.再現麥寮風華~麥寮鄉老照片說故事圖文徵稿活動. 肖像權及影像(照片)授權使用同意書. 本人(單位). 於 www.mlvillage.gov.tw -

#93.「社團法人中華民國牙體技術學會」 相片使用授權書

一、投稿者同意聲明. 立同意書人. (以下簡稱立書人)茲以. 為題之相片投稿於. 貴刊《牙技界》第期封面,本相片未曾以任何形式發表或出版,特此聲明。如有聲明不實,而. 於 www.tadt.org.tw -

#94.肖像授權同意書

甲方同意授權由乙方使用其肖像(包含照片及動態影像)、姓名、聲音,授權乙方從事以下行為:. 乙方得以各種方式呈現授權內容之全部或部分,無須再通知或經由甲方同意. 雙方 ... 於 dweb.cjcu.edu.tw -

#95.肖像權使用同意書@ 愛玩美Trust Your Style - 隨意窩

簽署了本同意書,即表示雙方願意接受下列所有條款與規範:. 一、 甲方同意授權由乙方使用其個人宣傳資料及肖像(包含照片及動態影像,以下簡稱 ... 於 blog.xuite.net -

#96.著作財產權授權同意書

著作財產權授權同意書. 本人. (請填本名). 特此聲明同意下列情形: ... 對於參賽作品之實物、照片及說明文字等相關資料,有攝影、報導、展出之權利,本人. 於 wpc.stu.edu.tw -

#97.肖像使用授權同意書

肖像使用授權同意書. 本人 (以下簡稱甲方)同意授權_______(下簡稱乙方)於實習過程中進行拍攝相關照片,雙方約定共同遵守之條件與規範如下: 1.授權範圍:甲方同意乙方得 ... 於 www.szmc.edu.tw -

#98.文化資產影像徵選活動照片授權同意書

照片授權同意書. 立授權書人: (資料提供單位)(以下簡稱授權人)同意提供「虎躍龍騰運動之美」攝影比賽得獎作品之照片(以下簡稱授權標的物,如附件一)於行政院體育 ... 於 www.uart.org.tw -

#99.中華民國齒顎矯正學會三十週年攝影比賽」報名表- 作品編號(由 ...

內容。簽署本同意書,即表示雙方願意接受下列所有條款與規範:. 一. 甲方同意授權由乙方使用其個人宣傳資料及肖像(包含照片及動態影像,以下簡稱肖. 於 www.tao.org.tw