猶太婚姻制度的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦塔尼希卡寫的 女神智慧:藉助古老教導與實踐連結神聖陰性力量 和MarkO’Neill的 開風氣而為之師:中國偉大的知識分子胡適都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自生命潛能 和三聯所出版 。

國立臺灣大學 建築與城鄉研究所 黃舒楣所指導 蔡億諠的 做鬧熱,展(tián)文化:大溪社頭的襲產化與博物館化 (2020),提出猶太婚姻制度關鍵因素是什麼,來自於大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典、六月廿四、襲產化、博物館化、社頭文化、宗教信仰、文化公共性。

而第二篇論文台灣神學研究學院 神學研究道學碩士班 陳尚仁所指導 陳嘉宏的 從新約中初探基督教之婚姻觀 -從以弗所書和彼得前書的家庭守則為例 (2020),提出因為有 基督教、家庭守則、婚姻觀、以弗所書、彼得前書、新約倫理的重點而找出了 猶太婚姻制度的解答。

女神智慧:藉助古老教導與實踐連結神聖陰性力量

為了解決猶太婚姻制度 的問題,作者塔尼希卡 這樣論述:

陰性智慧的失落,形塑了過度強調陽性法則的當代社會 透過回溯世界各地的文化起源與靈性傳承,人們將重新認識「她」 讓一分為二的現代心靈得以進入鍊金術式的神聖婚姻之中 本書作者塔尼希卡曾以混亂的方式生活著,欠缺明確的自我認同,也不曾意識到自身本有的強大陰性力量。在某次僻靜所帶來的深刻體驗後,他意識到過往的混亂肇始於陰性啟蒙在當代社會中的缺席,因此撕裂了人們完整的原始心靈。他於是閱讀、學習、考究、實踐,從古代的歷史與文化爬梳起,進而走進面貌各異的靈性傳統中,並潛入分析心理學的領域,讓隱藏於無意識深處的陰性智慧重新現身。 作者二十多年來致力於喚醒當代社會中的陰性力量,除了著有多本相關著作

,也在世界各地的研討會、高峰會等擔任講者,其部落格追蹤人數更超過五十萬人!書中便集結了其豐富的學識與經歷,所引用資料皆有嚴謹的考證,整合了理性面的知識與心理靈性面的感知。書中深入介紹了多面向的陰性智慧:女神的原型與象徵、女性生命階段對應的女神與月相、心理學式的下降之旅、擁有轉化力量的通道儀式、「紅帳篷」文化等,平衡現代的單一化心靈,具現象徵面的女神回歸! 本書特色 作者旁徵博引,引述了許多可信的研究資料,據實地羅列了多種文化的古老智慧與靈性傳承,廣度從凱爾特文化的八節之輪,到新石器時代的「紅帳篷」等。 不僅只有靈性的實踐,更從分析心裡學的角度出發,喚醒集體失落的陰性面向,好讓每個

人走上個體化的道路。 採取多種取徑來喚醒個體蘊含的陰性能量,包含各種神聖儀式、通道儀式、分析古老童話、發展月亮特質等。 含納了正視內在父權、療癒內在的批評者、進入螺旋、夏克緹之舞等多種練習,重新完整當代的兩極化心靈。 名人推薦 鐘穎 愛智者書窩版主 覺醒推薦

做鬧熱,展(tián)文化:大溪社頭的襲產化與博物館化

為了解決猶太婚姻制度 的問題,作者蔡億諠 這樣論述:

本研究探索宗教信仰和襲產實踐兩領域的互動,以桃園市立大溪木藝生態博物館主導的無形文化資產「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」保存與推廣事業為主要案例,考察在當代社會情境中,宗教信仰實踐如何以文化襲產身分存續下去。其中「社頭」為遶境慶典的主要參與者,是慶典得以年年盛大並延續百年的基礎,也是本研究主要關懷對象。作者採取參與式觀察,輔以深度訪談為研究方法,理解社頭文化襲產化與博物館化之過程乃多重行動者協作,文化機構、文化工作者、與地方信仰社群各自扮演不同角色,對文化有不同想像與期待。其中,木博館於2015年開館,此後逐漸與地方信仰社群建立關係,帶入博物館觀點與技術展開襲產保存的工作。作者以「社頭文化現地

展」「大溪大禧」等不同的專案為例,呈現此協作過程。本研究視襲產化與博物館化實踐為文化場域的公共性追求,而文化和宗教信仰兩者的公共性基礎相當不同。社頭帶著既有信仰行事邏輯與價值觀,在文化部門的引領下進入文化場域。社頭和文化部門雙方在共同促成文化公共性的過程中,難免充滿挫折或張力,作者主張這些矛盾需置於襲產化與博物館化脈絡,才能了解其相關的一系列複雜作用。另外,研究也發現針對地方傳統信仰的延續,木博館與社頭基於不同的公共認知與邏輯,分別開展出兩種不同的策略。木博館以「活的保存」為核心精神,讓傳統博物館的技術與觀點,能進到社頭的生活環境中展開。另一方面,社頭成員有感信仰的延續,需仰賴「超越性論述」的

效果,因而發展出「心的保存」行動。不論是「活的保存」還是「心的保存」,都證明了由襲產化與博物館化作為一種轉變的過程,並非一道直線前進的進化。它勢必產生其他複雜的作用,並會因應信仰社群的需求,透過靈活的轉譯機制,成為其信仰再生產的一部分。

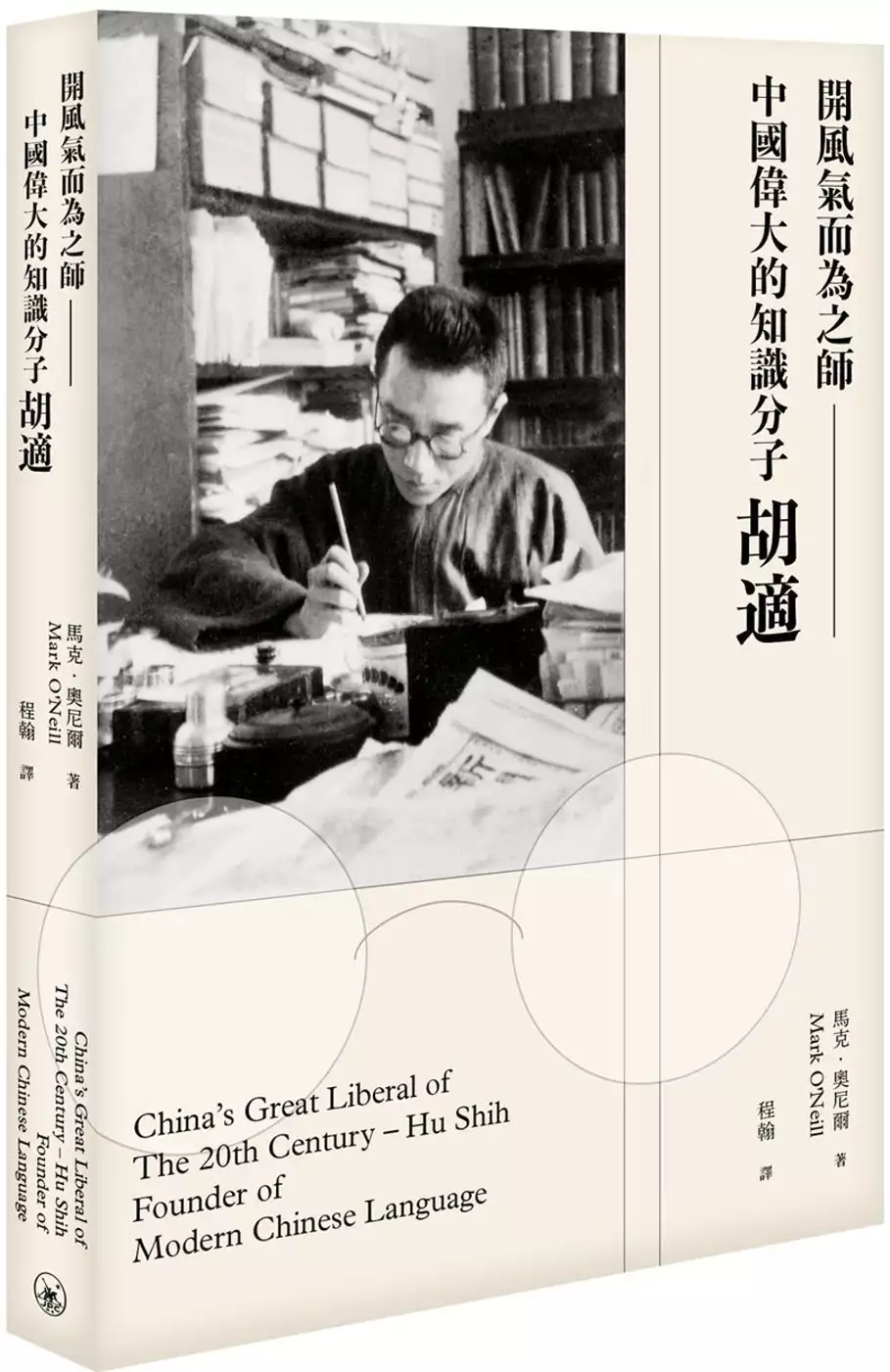

開風氣而為之師:中國偉大的知識分子胡適

為了解決猶太婚姻制度 的問題,作者MarkO’Neill 這樣論述:

胡適1891年12月17日在上海出生,祖籍安徽。在上海接受中學教育後,他負笈美國,先後入讀康乃爾大學和哥倫比亞大學,前後七年。回國後,他年紀輕輕就擔任北京大學教授,1946年還出任該校校長;抗日戰爭期間關鍵的1938至1942年,他出任中國駐華盛頓大使,在推動美國介入二戰、軍事支援中國方面,起了積極作用。在生命中的最後四年裡,他擔任台灣中央研究院院長。 1911年滿清皇朝覆亡,西方嶄新和進步的思想湧入中國。胡適曾在不同的刊物當編輯,撰文介紹這些新思想,包括婚姻制度、提高婦權、文白之辯、孔儒思想、科學和民主等問題。他的一生、他的文章以及他的思想,影響、改變了無數中國人,是20世紀

中國其中一位最偉大的公共知識分子。 胡適的人生軌跡與中國近代最動盪的時期重疊,他交遊廣闊,著述豐富,又留下大量私人書信及日記,令研究胡適成為一個龐大的課題。本書深入淺出,從胡適的人生經歷、學術成就、感情生活等角度介紹他的事跡,是認識胡適全面而簡便的一冊。

從新約中初探基督教之婚姻觀 -從以弗所書和彼得前書的家庭守則為例

為了解決猶太婚姻制度 的問題,作者陳嘉宏 這樣論述:

在現代民主自由國家對於婚姻的概念,許多人擺脫了傳統舊有的婚姻觀,轉而高舉自由和個人權力之中,因此社會的婚姻本質也漸漸從原本的相互委身轉變成了自我實現。基督教對於婚姻的看法,取決於聖經中如何定義婚姻;然而當人們詮釋聖經時,必須要先行理解經文的時代背景文化,以及了解聖經作者面對什麼樣的問題而提出的方向、解答或是教導。因此,我們便能夠清楚地看到聖經中的困境,也看到在面對這樣的困境之時,聖經的福音是如何地被彰顯出來。本論文從新約倫理的方向出發,透過當代的背景文化資料整理,以及使徒保羅和彼得在以弗所書和彼得前書裡所教導的家庭守則,和家庭守則針對婚姻的部分,來去探討基督教家庭倫理在新約中的發展與脈絡,以

及家庭權力結構的變化。以此,我們盡可能地貼近經文中所面對的處境,和理解使徒們因爲困境而所提出的教導與勉勵,進而重塑初代基督教之婚姻觀,以及找到基督教婚姻的核心信仰價值。