猶太教一神信仰的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦PaoloSacchi寫的 耶穌和他的子民 和PierreBourdieu的 馬內的象徵革命:藝術場域的誕生都 可以從中找到所需的評價。

另外網站猶太教_百度百科也說明:... 信仰宗教。猶太教不主動到外族人中傳教。他們“傳教”的對象是已經不遵守猶太教規的猶太人。 ... 世界三大一神信仰中最古老的宗教; 2007年上海古籍出版社出版的圖書 ...

這兩本書分別來自啟示 和群學所出版 。

南神神學院 神學研究所 王崇堯、蔡銘偉所指導 曾瑋誠的 不義卻精明的今世之子: 以社會修辭法批判法分析 「不義管家比喻」(路16:1–13) (2021),提出猶太教一神信仰關鍵因素是什麼,來自於不義管家比喻、社會修辭批判法、路加福音。

而第二篇論文南神神學院 神學研究所 陳益慧所指導 李亞宣的 在上帝國裡分享財富:比喻無知的財主《路加福音》12:13-21及財主和拉撒路《路加福音》16:19-31 (2021),提出因為有 貧窮、財富、上帝國、羅馬帝國、社會階級、分享、比喻、上帝之城、奧古斯丁的重點而找出了 猶太教一神信仰的解答。

最後網站猶太教才是西方宗教的老大,與基督教和伊斯蘭教也有著淵源的 ...則補充:猶太教 (Judaism)是世界三大一神信仰(天啟宗教)中,最早而且最古老的宗教,也是猶太民族的生活方式及信仰。猶太教的主要誡命與教義,來自《托拉》(妥拉), ...

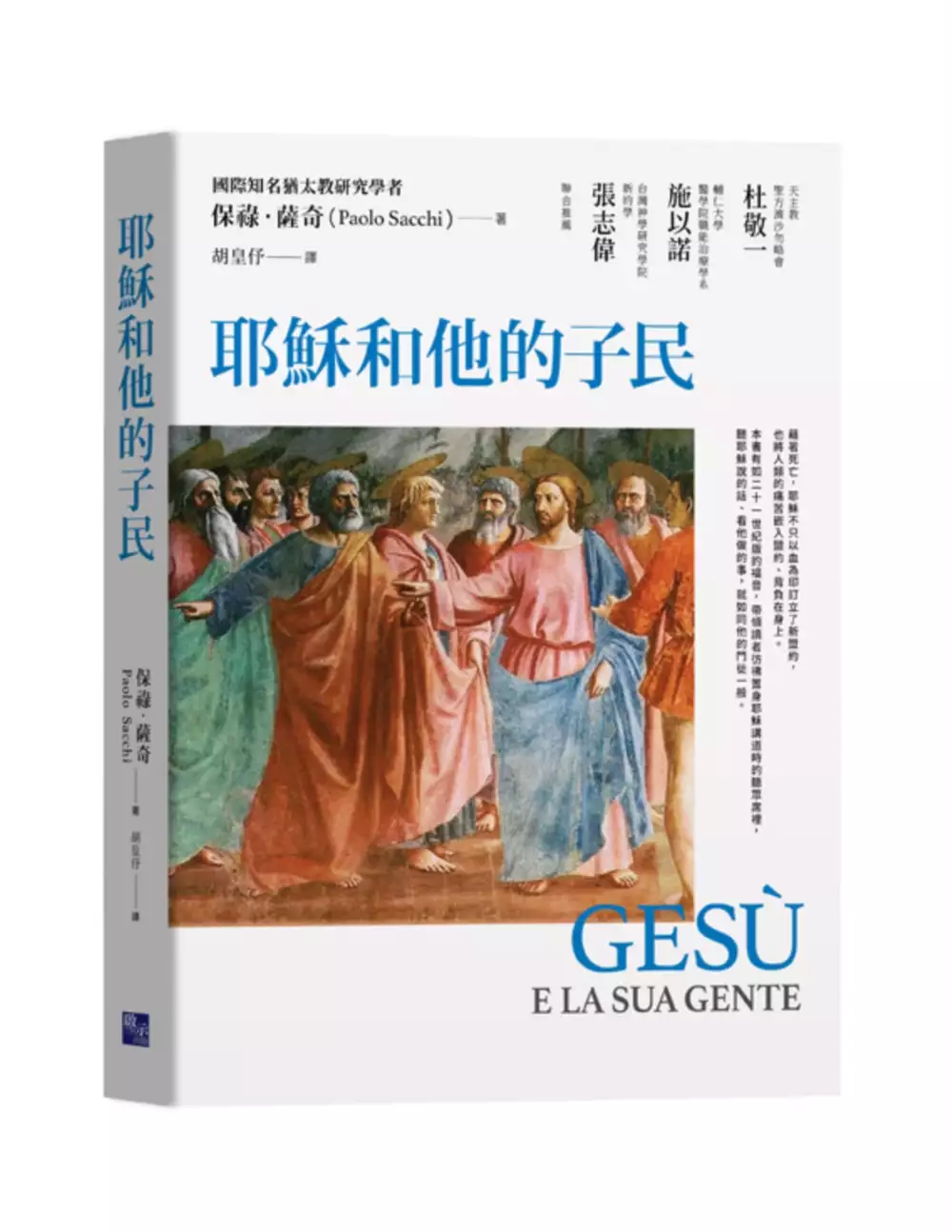

耶穌和他的子民

為了解決猶太教一神信仰 的問題,作者PaoloSacchi 這樣論述:

耶穌的經歷成為生命的典型, 為當時、現在、未來的所有人類開闢一條道路。 沿著這條道路進入、身處之境, 是信仰、希望,與愛;生命活潑地躍動著。 國際知名猶太教研究學者保祿・薩奇教授,在當今世代有更多史料知識之後,應用他對猶太教世界的博學多聞去解釋福音,特別是為了認識耶穌這個人,在耶穌生活的場景中,勾勒他的樣貌,以薩奇教授自己的話來說:「我的所能在於我受過猶太宗教文化學和古典哲學的培育,以希臘文和拉丁文研讀過包括福音在內的一些文獻。所以,我會試著在包括『古木蘭文件』和『舊約經外著作』的歷史與文化思想背景上,描繪福音中的耶穌」,亦即,作者嘗試在耶穌當時的社會脈絡中去認識耶穌,解讀福音所呈現和說

明歷史的耶穌:他如何表達自己、實現使命,直到死亡。 在薩奇教授具體而鮮活細膩的描繪裡,我們體會到耶穌如何逐步彰顯和行動他的默西亞身分,以及「天主的國」來到人世間的好消息,以及這個好消息的內涵; 在如同我們一樣血肉之驅、和尋常人一樣也吃也喝的耶穌身上,逐步依循聖神的痕跡。 本書的特點之一是:書中的切入點在福音的更早階段。薩奇教授在某種程度上,是將自己置於傳統編纂的神學解釋——這些神學解釋已經出現在新約聖經中,並發展成為接下來幾個世紀的豐富神學,一直到我們這時代——稍微早一些的時間。因此,讀者們幾乎可以立刻感受到聖經「這些事件正在發展」的當下的張力與奧秘;在我們對此歷史所知更多、明白耶穌所處的環

境與世界樣貌之後,我們對新約以及耶穌的教導,將會有簇新的視野。 二十世紀中葉「古木蘭文件」和「舊約經外著作」的發現,開啟了史料富藏的世紀新頁。分布在古木蘭洞穴裡的舊約經外著作殘篇,讓人注意到:原來在基督之前的猶太教中,並不是只有一種神學路線,而且神學思想也在發展進程中。這些企尋天主的神學路線和派別多不勝數,當中有些立場不同,甚至有些立場是彼此對立。我們知道的對象不再只有法利賽人、撒杜塞人和熱誠黨人,還有匝多克派、哈諾客派、古木蘭派等等。相較於把耶穌放在只有法利塞人存在的猶太教世界,複數的猶太教世界能更切合實際環境地去認識耶穌、以及他的宣講和行動。 文中,薩奇教授出自肺腑、感性又啟迪人心之語

:「「只要談到耶穌的宣講,總像在寫一部新的福音,同時又感到不能完全詞盡乎義的遺憾。事實上,我們每個人都有自己對耶穌的理解,這是個人專屬,也因此無法阻止每個人在自己心靈裡寫下他的耶穌福音。」在這個意義下,這本書也可以說是薩奇教授編寫的福音,是在二十一世紀完成的福音;帶領著讀者穿越時空,彷如置身耶穌講道時的聽眾席裡,而成為他的門徒之一。 【專業推薦】 杜敬一/天主教聖方濟沙勿略會會士 施以諾/輔大醫學院職能治療學系教授 張志偉/台灣神學研究學院新約學教授

猶太教一神信仰進入發燒排行的影片

基督教、伊斯蘭教、猶太教是現在世界三大宗教,共通點除了都相信有獨一真神以外,在他們的經典當中也都相信「亞伯拉罕」是他們的祖先,看似同宗的宗教信仰,在這兩千年之間卻不乏打打殺殺的戰爭情節,猶太教逼迫過基督教,基督教攻打過「異教徒」,這些被明確寫在歷史上的史實,不免讓人有種專制霸道的印象,我想這也是為什麼華人地區的佛道教和儒家思想,本位上的認為一神信仰都是壞東西,今天先不聊其他多神信仰,從創世紀來看看亞伯拉罕的子子孫孫們吧!

本集重點:

・創世紀怎麼說

・上帝早就預言了埃及奴役祂的百姓?

・以巴衝突是合理的嗎?

・以實瑪利與以撒

・伊斯蘭教=恐怖主義?

・三大一神教對耶穌的看法?

・如果現在有個人說宣稱他是彌賽亞,你會?

追蹤歡歡的IG https://www.instagram.com/huan_a_hui/

業務信箱:[email protected]

薩克斯風教學/譜/演出預約/更多資訊 https://www.saxhuan.com/

不義卻精明的今世之子: 以社會修辭法批判法分析 「不義管家比喻」(路16:1–13)

為了解決猶太教一神信仰 的問題,作者曾瑋誠 這樣論述:

《路加福音》的作者根據當時的社會文化背景,精細地編輯「不義管家比喻」來嘲諷當時的宗教領袖。比喻中透過財主、管家與債戶等角色的互動,有效地諷刺自稱為義的法利賽人;並以此警惕閱讀中的人們:即使是在人不義的行為中,也有可能展現出上帝的公義。為了更深入理解「不義管家比喻」,就該從文本內部來探究作者所使用的字詞與修辭手法,並與相似類型與同時期的文本進行比較;也應考察第一世紀巴勒斯坦地區的社會經濟、社會結構、教會政治與意識形態之關係。本研究根據Vernon Robbins所提供之社會修辭批判方法論分為五章。第一章將先回顧歷史上對此比喻的詮釋,接著概述本研究將採用的社會修辭批判方法,並摘要研究重點。第二章

開始從文本內部進行修辭分析,包含修辭段落分段、字詞結構與論述的分析,再提出此比喻的主要論點。第三章將跨出此比喻,先分析《路加福音》與《使徒行傳》的大架構,接著縮小焦點,探究《路加福音》「旅行敘事」(9:51–19:48)的架構,最後以福音書、《新約》與全本《聖經》來討論比喻的目的。第四章則跨出文本,先深入考察第一世紀羅馬社會的文化背景,與比喻對話後,再討論比喻中的意識形態。最後於第五章做出對現代社會的應用與結論。

馬內的象徵革命:藝術場域的誕生

為了解決猶太教一神信仰 的問題,作者PierreBourdieu 這樣論述:

社會理論大師布迪厄 繼《區分》、《藝術的法則》之後 最重要的「文化社會學」、「作品研究」經典 ★書中附有42張馬內及同時期重要畫家的畫作彩圖,使讀者在鑑賞布迪厄的作品分析時,能夠圖文對照 「藝術是沒有理論的純粹實作。」──涂爾幹 十九世紀下半葉,法國藝術圈正湧現一場寧靜革命。官方支持的學院派繪畫遭受各路新興派別挑戰,包括最具代表性的印象派在內。其中,馬內(Édouard Manet)在「落選者沙龍」展出〈草地上的午餐〉,更為這場藝術運動吹響了號角。自此,人們不再期望藝術要承載宗教或歷史等宏大敘事,而是能更追求技巧與形式。自此,世人對於「何謂繪畫」的觀念起了徹底的轉變

。本書作者、知名社會學家布迪厄,將這種認知及實作上的變革,稱為「象徵革命」。 然而,象徵革命並非一蹴可幾,而是需要眾多條件才能達成。本書首先從「場域」的概念切入,探究革命發生的條件。當時,教育擴張導致學位過剩,連帶改變了創作者的人口結構,讓馬內為首的「異端」能吸納更多支持者。於是,原先被官方壟斷的審美標準,開始弱化並鬆動。另一方面,馬內出身上流社會所養成的「慣習」,以及他日後在沙龍、咖啡廳、畫室累積的社會「資本」,也都是他得以擔綱革命先知的條件。而這恰恰展現出象徵革命的弔詭:革命者往往是擁有優勢的人。 以此,透過分析畫作風格、評論家的論述、行動者的階級屬性,布迪厄從法國繪畫的案例,

見證現代藝術如何誕生。 本書由未完成手稿與課程講稿集結而成,課堂上不時穿插對聽眾來函的回應。因此,即便看似是一部未竟之作,本書反倒更能讓我們窺見這名思想家鍛造概念的過程。 佳句摘錄 ▊論象徵革命 .象徵革命[是]可在其秩序上類比於偉大的宗教革命〔…〕;在這世界觀的革命中而來的是我們各自認知和欣賞的範疇。──克里斯多福.夏勒 .這場著名的「象徵革命」,在大約1870年成功地以自由藝術推翻學院藝術。……在這就是象徵革命者:他完全承繼了一個體系,卻以其所擁有的,操縱其為體系所賦予的而回頭來對抗體系。……在自主領域的先進狀態中,也就是場域中,這是革命唯一的形式。──芭絲卡

.卡薩諾娃 .所謂象徵秩序,建立在社會結構與認知結構的符應上,當象徵秩序斷裂,也就意味著人們關於世界的經驗基礎,以及人們認為理所當然的正統之再現跟著斷裂,〈草地上的午餐〉這幅醜聞之作,乃被視為無意識的分析器:這幅畫迫使隱晦與被抑制的事物表現出來(尤其是透過評論「失望」的反應,這和有教養的公眾對於世界與性事的如何再現的看法有關,涉及他們的感知基模與深層的信仰。) ▊論連續性vs.斷裂 .馬內是在連續性中的斷裂,這是極為重要的:宗教上的斷裂和科學上的重大斷裂,其實都是整合性的斷裂,在斷裂的同時又把斷裂掉的整合進來。 .例如:人們在晚近時期的法國哲學注意到,雖然1950年代是

存在主義極盛的時代,但所有在這之後才逐漸明朗的思潮,也就是1970年代出現的,在1950年代早已存在了,只是還在萌芽或遭壓抑的狀態……單純地區分出連續或不連續,是錯誤的提問。 ▊論(藝術)場域 .這就是場域;其中的行動者擁有差異的、不平等的文學資本的形式,資本的分配結構是不平等的,在場域中有一系列的位置,在不同的位置上,有各自對於文學領域或藝術領域的立場。 .藝術世界如同所有「場域」形式的世界,根植於一個基本信仰,就是幻想(illusio),這樣的信仰主要是必須確定哪些發生在場域中的事是重要的。 .場域從來不是徹底自主的。因為藝術場域持續地依賴著國家、資助……等等。其保

有一種自主性,就是相對於從外部來的事物有一定程度的獨立性……自主的場域有能力折射來自外部的事件,依照其自身的法則對其加以改寫。 .基於場域之間的同源性(homologie)(例如藝術場域和權力場域之間),在一個場域內出現的革命,即使極為特定且受限在該場域,依照著雙效(coup double)的邏輯及場域的同源性,該革命也會從發生革命的場域牽連到其他場域,特別是政治場域。 .對於建立在某種限制額的學院秩序而言,數量的效果是最大的挑戰。超額的生產者以其行動支持革命發動者,尤其是透過異端展覽的組織,瓦解了原本維持學院壟斷的相互強化之信任網絡。這危機正是信任的危機。於是,場域就圍繞著學院端

……以及由畫家學徒與準備成為作家的波希米亞所構成的另一端,在這兩個對立端間漸漸生成。……當藝術家領域不再作為被一個團體控制的階序裝置來運作,投入壟斷藝術正當性這場競爭的場域,就漸漸自我形成。 ▊論馬內的慣習/資本 .馬內表現出來的屬性是同於古猶太教先知一樣的:雖出身於學者階級,他卻有揭發且偏離學院的能耐,使評審團陷入麻煩,不知該把他歸於無能與笨拙,或視他心存惡意想搞顛覆,然而他們看到的卻是欠缺學院的正統性。馬內是法官之子,庫屈賀的學生,怎麼看都是既聰明又有名的,至少在他的同儕中是如此……整個似乎顯示出他維持在布爾喬亞和學院秩序的矛盾性之間。 本書特色 ◆布迪厄為提出文化資本

與場域等聞名概念的學者,其代表作《區分》被國際社會學協會票選為20世紀前六大社會學重要著作。布迪厄發展的概念體系流傳甚廣,在社會學界、人類學界、哲學界、傳播學界、視覺文化研究等領域,都具有高度影響力。 ◆此書堪稱藝術史的翻案之作,不再將馬內歸類於印象派,而是從馬內的出身、人際網絡、畫作風格、與過往時期各畫家的關係等,將馬內定位成自成一格的象徵革命者。 ◆有別於既有的「作品研究」觀點,布迪厄並非單純從外部(如階級位置)定位馬內,也不只從內部(畫作內容)分析,而是融合兩種視角,轉而以場域的概念,主張藝術具有相對自主性,同時剖析馬內離經叛道的慣習,又是如何促成這個新興的場域站穩腳跟。

◆對藝術場域的研究可作為對其他場域的研究之示範,因而有助於讀者瞭解在分化複雜的社會之下,各種專業領域如何運作。 各界迴響 「他的作法不是像紀念碑或不可觸及的傑作般地留存。因他的緣故,我們得以穿透到社會學家工作室的深處,在其中,作者站在讀者的一方,並經常在課堂聽寫之前,割開防護的盔甲。」──克里斯多福.夏勒(巴黎第一大學當代史名譽教授) 「有鑑於這課程在作者生命裡的位置,這大綱就成了反身性思考的高潮、革命性沉思的頂峰,整個是為理解一名革命性的藝術家而建置起來,而發明的一種形式,即如在他描述馬內畫作的那種動亂之同時,布迪厄也加入了自己的畫像。」──芭絲卡.卡薩諾娃(文學批評家)

「雖然布迪厄常被詮釋成社會再生產的理論家,《馬內》卻提出了對於文化變遷的動態解釋,相較於他先前探討文化生產的著作,本書可說是更加成熟。 《馬內》讓我們看見的是成形中的思想家,而不是一名先知。在兩年的課程中,布迪厄坦白承認對於開啟這麼大的研究計畫,他充滿了焦慮即懷疑。對於課堂上他沒時間或不知該如何回答的問題,他也總是念茲在茲。 本書提供的不只是理論的陳述,而是讓我們感知他的人格,以及他的知識實作。」──Ben Merriman(堪薩斯大學公行系助理教授) 「作為歷史研究,《馬內》栩栩如生地展示了關於該年代作者群的大量知識。關於馬內如何在沙龍獲取並鞏固社會資本,此書的描述亦相當

豐富,深入許多細節。 我認為此書的主題應能引起廣大、跨學科的讀者感到興趣。」──Christopher Thorpe(艾希特大學社會學教授)

在上帝國裡分享財富:比喻無知的財主《路加福音》12:13-21及財主和拉撒路《路加福音》16:19-31

為了解決猶太教一神信仰 的問題,作者李亞宣 這樣論述:

從歷史的角度而言,要分析基督教文學,第一世紀基督徒時期羅馬帝國的政治、社會、經濟和文化背景,皆不能夠被忽略,《路加福音》也不例外。本論文研究將以財富和貧窮,及二段比喻《路加福音》12:13-21 無知的財主和 16:19-31 財主和拉撒路中的上帝國,作為研究主題與範圍。分析二段比喻的主要研究方法為敍事鑑別法,結合歷史社會分析方法,分析比喻中敍事的情節、人物和場景的架構。再將其分析結合路加的上帝國神學觀點,與奧古斯丁「上帝之城」作討論,進而詳述本論文所研究的主題—分享上帝的財富,以及於現代處境中的神學應用

猶太教一神信仰的網路口碑排行榜

-

#1.猶太教育的成功祕訣 - 台灣醒報

在信仰教育方面,基督徒所讀的舊約,與正統派猶太教徒接受的全本聖經所差無幾,因此,基督徒不難理解猶太人的宇宙觀:世界由一神造出,每個人受造雖有 ... 於 anntw.com -

#2.聖經與古蘭經--認識兩大經典、三大宗教的第一本書 - 校園書房

猶太教 、基督宗教、伊斯蘭教這三大一神教信仰,信仰的是同一個神。千百年來這些宗教深深影響世界各地的政治、經濟、社會、文化、個人的思想與情感。 宗教使人 ... 於 shop.campus.org.tw -

#3.猶太教_百度百科

... 信仰宗教。猶太教不主動到外族人中傳教。他們“傳教”的對象是已經不遵守猶太教規的猶太人。 ... 世界三大一神信仰中最古老的宗教; 2007年上海古籍出版社出版的圖書 ... 於 baike.baidu.hk -

#4.猶太教才是西方宗教的老大,與基督教和伊斯蘭教也有著淵源的 ...

猶太教 (Judaism)是世界三大一神信仰(天啟宗教)中,最早而且最古老的宗教,也是猶太民族的生活方式及信仰。猶太教的主要誡命與教義,來自《托拉》(妥拉), ... 於 happytify.cc -

#5.基督教與猶太教/張榜奎 - 創意星球

如果基督不是上帝,那麼基督教所標榜的「一神論」將會站不住腳,整個基督教義就將瓦解;如果讓這個問題繼續存在,並造成教會的派系分別,那麼信仰的混亂就 ... 於 travelers.tw -

#6.猶太教

猶太教 (Judaism)是世界三大一神信仰中,最早而且最古老的宗教,也是猶太民族的生活方式及信仰。 猶太教的主要誡命與教義,來自托拉(托辣),即聖經的前五卷書 ... 於 www.teacher.aedocenter.com -

#7.一神論- 維基百科,自由的百科全書

猶太教 崇拜唯一真神(一神信仰,希伯來語:「יהוה」),是希伯來人內部的民族宗教。猶太教認為《塔木德》是僅次於《聖經》的經籍,傳統觀點認為,從猶太教中派生出了兩 ... 於 zh.wikipedia.org -

#8.Transcript_CDI020180597.docx

亞伯拉罕/亞巴辣罕/易卜拉欣的信仰:猶太教、基督宗教和伊斯蘭教的共同源頭(新辦). (CDI020180597). 李熾昌教授=李. 簡介. 李:有三個大的一神宗教,我們稱 ... 於 www.edb.gov.hk -

#9.一神論 - 華人基督徒查經資料網站

世上三大一神論宗教,根據其歷史次序,是猶太教、基督教和伊斯蘭教(回教)。 ... 由於人的墮落,便敗壞原來信奉一神的信仰,從起初信奉那位創造、啟示和救贖的真神的 ... 於 ccbiblestudy.net -

#10.一神論:定義,一神教宗教,猶太教,基督教,伊斯蘭教,錫克教

猶太教 崇拜單一的主神(一神信仰,希伯來語:“יהוה”),它是希伯來人內部的民族宗教。猶太教認為《塔木德》是僅次於《聖經》的經籍,傳統觀點認為,從猶太教中派生出了兩個 ... 於 www.newton.com.tw -

#11.聖經與古蘭經:認識猶太教、基督宗教與伊斯蘭教的第一本書 ...

因宗教衝突而帶來的對立,在數千年的人類歷史中也是最難消弭的。猶太教、基督宗教、伊斯蘭教是世界上最主流的一神教,它們同樣講求對獨一神無條件的信仰, ... 於 books.google.com -

#12.猶太教 - 國立暨南國際大學線上服務

在長達四十年的遷逃過程中,摩西強調對上帝雅威的信仰,認為以色列民族是上帝的選民,並於西奈山接受上帝的啟示,確立獨一神的律法,奠定猶太教一神信仰。 於 beaver.ncnu.edu.tw -

#13.猶太教與基督教的神觀 - 以斯拉培訓網絡

可是,猶太教只相信獨一真神(舊約聖經的創造主耶和華),只有一位,沒有別神,也不承認耶穌就是三位一體神(Triune God)的聖子。 猶太教相信耶和華揀選以色列作祂的子民 ... 於 www.equiptoserve.org -

#14.主題:猶太教- 維基百科,自由的百科全書

猶太教 是一神論宗教,跟基督教和伊斯蘭教一樣,同屬亞伯拉罕諸教, 至今全球的 ... 一般相信,正式確立了猶太教為宗教的是摩西,但其一神信仰早已經由亞伯拉罕時代在希 ... 於 indianhomehealthcare.com -

#15.由多神系統轉向一神信仰| 閃電預警專題網站 - 創世電視

中國基督教播道會港福堂吳宗文牧師曾撰《從多元神觀邁向基督信仰》一文 ... 這是當今三種主流一神論(猶太教、基督教、伊斯蘭教)的看法;唯有在這種 ... 於 www.creation-tv.com -

#16.宗教起源其一 - 創作大廳

下次談談印度宗教印度教與佛教,這種多神信仰又有什麼魅力,使其影響力遠超其他本土多神論宗教。 0. 0. LINE 分享. 相關創作. == ... 於 home.gamer.com.tw -

#17.亞伯拉罕宗教Abrahamic Religions: 最新的百科全書

西班牙的穆斯林引入了convivencia,它看到亞伯拉罕宗教、伊斯蘭教、猶太教和基督教 ... 德魯茲信仰,或德魯伊教,是一種一神論宗教,其基礎是伊斯蘭政要的教義,如哈姆 ... 於 academic-accelerator.com -

#18.彰化縣永靖國民中學107學年度第一學期三年級歷史科第一次段 ...

( )下列宗教的發源地:(甲)猶太教(乙)祆教(丙)佛教(丁)道教。 ... (A)佛教(B)印度教(C)婆羅門教(D)猶太教。 ... ( )創立一神信仰猶太教的民族? 於 exam.naer.edu.tw -

#19.羅馬帝國是信奉猶太教(一神信仰)那為什麼基督 ... - Clearnote

[猶太人]的傳統信仰是[猶太教],不代表羅馬人不迫害他們羅馬人的多神信仰是諸如宙斯、阿波羅、雅典娜、赫拉之類的. 在波斯第一帝國遭亞歷山大大帝滅亡 ... 於 www.clearnotebooks.com -

#20.1905270910265a.pdf

解析:(D)由於基督教一神論的信仰——除上帝外,不崇拜第二個神,使基督徒拒絕敬拜羅馬 ... 是猶太教的核心內容之一;耶穌雖是猶太人,他在傳教時告訴他的弟子們「要做各民族 ... 於 www.cysh.khc.edu.tw -

#21.以色列人都信上帝? - 宇宙光

第二大族群是占23%的「猶太傳統派」(Judaism-Masorti),這群人基本上會說他們相信宇宙中只有一位神,其他不是神,但他們不認為自己是猶太教徒, ... 於 www.cosmiccare.org -

#22.從《古蘭經》來看,上帝、阿拉、耶和華完全就是同一位

因此有個重要觀念必須了解,《古蘭經》中所記載的教義以及內容,並非無中生有,而是承襲以前一神信仰(基督教、猶太教)的內容並且稍作改革、去蕪存菁。 於 www.thenewslens.com -

#23.聖經與古蘭經: 認識猶太教、基督宗教與伊斯蘭教的第一本書

彼此之間有何共通點,差異又為何?目前從未有一本書籍,是透過這三大一神信仰的經典與歷史,將其並列討論。距天主教攻打伊斯蘭教徒 ... 於 www.lib.nccu.edu.tw -

#24.第十冊宗教概說第一課一神、多神與無神的探討 - 星雲大師

猶太教 、耶穌教及回教都是同屬一神論的信仰。 相對於有神信仰而言,無神論者拒絕承認一切客觀存在的神性,或否認有一主宰的至上神存在。這些唯物論*6、不可知論*7及 ... 於 www.masterhsingyun.org -

#25.犹太教- 维基百科,自由的百科全书

犹太教 崇拜独一的真神(一神信仰,希伯來語:יהוה),是希伯来人内部的民族宗教。猶太教認為《塔木德》是僅次於《希伯來聖經》的經籍。當亞歷山大大帝征服希伯來人的 ... 於 www.viiisvaa.net -

#26.猶太人信什麼? - 《號角》香港版|

此外,其他猶太人的信仰主要分為三大類,就是正統派猶太教、保守派猶太教和彌賽亞猶太教。 「以色列啊,你要聽!耶和華我們神是獨一的主。」(申命記六章4 ... 於 cchchk.org -

#27.聖經與古蘭經:認識猶太教、基督宗教與伊斯蘭教的第一本書

目前從未有一本書籍,是透過這三大一神信仰的經典與歷史,將其並列討論。距天主教攻打伊斯蘭教徒的第一次十字軍東征已近千年,但《聖經》與《古蘭經》 ... 於 www.cite.com.tw -

#28.猶太教(Judaism)是世界三大一神信仰中最早而且最古老的宗教

猶太教 (Judaism)是世界三大一神信仰中最早而且最古老的宗教,也是猶太民族的生活方式及信仰。猶太教的主要誡命與教義來自《托拉》(妥拉),即聖經的前五卷書。 於 www.jendow.com.tw -

#29.第一章衝突與融合 - 聖經研究所

作神和主耶穌基督僕人的雅各請散住十二個支派之人的安。[雅1:1] ... 換言之,第一世紀的海外猶太教是嚴謹的和鬆散的兩者並存的猶太信仰。 於 www.chinesebible.org.tw -

#30.「什麼是猶太教,猶太人信奉什麼? - Got Questions

猶太人信奉什麼,他們信仰同樣的東西麼? 詞典對「猶太人」的定義包括「猶大部落的成員」,「以色列人」,「西元前六世紀到西元一 ... 於 www.gotquestions.org -

#31.猶太教的教義與律法1. 麥蒙尼德(Mainonides)的十三信條2 ...

古代以色列人遊走在阿多乃與其他神祇之間,直到公元六世紀亡國流亡異鄉期間,猶大人確立了一神宗教(monotheism)的信仰。此後,猶太教就在一神論的基礎上持續發展。 於 ocw.aca.ntu.edu.tw -

#32.一次瞭解 基督教、猶太教與伊斯蘭教有什麼關係? 原來起源密 ...

三個一神教 信仰 到底有什麼關係呢?參考資料:圖解伊斯蘭世界知らないと恥をかく世界の大問題学べる図解版第4弾池上彰が読む「イスラム」世界作者: 池上 ... 於 www.youtube.com -

#33.【四海蹤跡】從瑞士出發〈反猶與教會〉 顏敏如

... 的一神信仰,並衍生褻瀆一神的三位一體思想,而以污衊、石刑等手段,迫害同是猶太人的基督信徒。後來歸依天主的掃祿就是曾迫害基督徒而痛悔的實例之一。 猶太教也 ... 於 verbiestfoundation.org -

#34.憑什麼說神只有一位?其他宗教中的神都不是神嗎? - 水深之處

猶太教 徒的主體是以色列人,伊斯蘭教源自阿拉伯人,他們都是亞伯拉罕的後代;而基督徒根據新約,承認亞伯拉罕是信心之父,所以這三者被歸類為亞伯拉罕系的信仰。 他們都 ... 於 www.luke54.org -

#35.耶穌的身份[上] - :::中華基督教福音協進會:::

伊斯蘭教強調耶穌是一名虔誠的猶太教一神論者,所以不可能將自己定義為神( 對穆斯林 ... 與此類似,阿布‧紮赫拉(Abu Zahrah) 也指出,導致基督教信仰崩壞的三個原因; ... 於 www.ccea.org.tw -

#36.什麼宗教只相信一個上帝? - 工具城市

有多少種宗教相信一個神? 誰是世界上的第一神? 信仰一個神的人叫什麼? 猶太人怎麼稱呼上帝? 聖經》中上帝的名字是什麼? 猶太教的三個主要信仰是 ... 於 tools.city -

#37.試論一神信仰和多神信仰對文化的不同影響 - 壹讀

簡言之,所謂一神信仰就是相信世界上只有一個神,除了唯一神之外就沒有別的神。猶太教是世界上最早確立一神信仰的宗教,猶太教的唯一神信仰後來影響了 ... 於 read01.com -

#38.只有一位神 - 網上生命讀經

就神學定義而言,『只有一位神』的信仰被稱為一神論(Monotheism)1。在現今世上主要的宗教中,僅猶太教、回教和基督教為一神宗教(Monotheistic Religion)。 於 www.lsmchinese.org -

#39.神的歷史Part 1 - 台灣人文主義工坊

這部影片談論三大一神教的起源,猶太教是起源於多神信仰,在一連串猶太民族的政治危機中轉變為一神教。裡面首先提及創世紀第一章是以色列民族被流放至巴比倫時收入 ... 於 taiwanhumanismstudio.weebly.com -

#40.聖經與古蘭經- 基督宗教與伊斯蘭教的第一本書(典藏版) - 基道

猶太教 、基督宗教、伊斯蘭教是世界上最主流的一神教,它們同樣講求對獨一神無條件的信仰,但各自擁有《希伯來聖經》、《聖經》、《古蘭經》這三部不同的聖典,對教義的 ... 於 www.logos.com.hk -

#41.神

猶太教 、基督宗教、伊斯蘭教,這三個宗教都信仰著同一位先知—亞伯拉罕,後世稱之為「神」,也因此這三個宗教有著共同的聖地—耶路撒冷。 於 www.taaze.tw -

#42.天主教

後因時代的變遷出現信仰態度不同的基督宗教一東正教、基督教的各教派,統統稱為「基督徒」。 天主教乃建基於對耶穌基督的信仰上,它的前身是猶太教,因此繼承猶太教的一神 ... 於 taes-cd2.taes.tp.edu.tw -

#43.摩西與猶太教| 誠品線上

摩西與猶太教:摩西是帶領希伯來人出埃及擺脫法老奴役的民族領袖,也是創立一神信仰猶太教,引導希伯來民族邁向「心靈改造」自由道路的偉大先知。要理解猶太教,必得先 ... 於 www.eslite.com -

#44.犹太教的教义及其特点_雅赫维 - 搜狐

犹太教 教义的形成有一个历史过程,于公元前13世纪始产生,直至公元前5世纪 ... 把民族灾难与未全心全意崇奉一神雅赫维相联系,加强与巩固了一神信仰。 於 www.sohu.com -

#45.Re: [問題] 請問多神信仰、一神信仰、無神論- 看板Atheism -

... 形成=>多神(有主神) 同時期印度教仍屬於多神教此一時期開始多神信仰與一神信仰共存回教形成:穆罕默德自稱為先知形成回教和基督教一樣是由猶太教 ... 於 www.ptt.cc -

#46.一神教

乃信仰唯一絕對之神的宗教。如猶太教、基督教、伊斯蘭教等,皆為唯一神教之典型。三者皆認為各該教所信奉 ... 佛教並未設定任何一神之存在,一切事物皆為法(梵dharma)。 於 buddhaspace.org -

#47.103 年公務人員高等考試三級考試試題 - 公職王

亞伯拉罕諸教又稱為亞伯拉罕宗教,指世界三大一神信仰猶太教、基督教(天主教、基督. 新教、東正教)、伊斯蘭教,擁有共同的起源、共同的祖先、共同的核心價值與共同的 ... 於 www.public.tw -

#48.聖經那裏說,我們信這位神是三位一體?又與獨一的神有如何 ...

世界上眾多宗教中,持一神信仰的主要是猶太教、基督宗教(天主教、新教、東正教)及伊斯蘭教。他們相同的地方,是他們的宗教經典都包括聖經,可見一神的信仰源自聖經。 於 ibc.medocs.com.au -

#49.教堂經濟學:宗教史上的競爭策略>內容連載 - 博客來

猶太教 的一神信仰 除了我以外,你不可有別的神。--《出埃及記》20:3 猶太教與基督宗教信仰獨一的真神耶和華,伊斯蘭教則信仰真主安拉,猶太教在十誡 ... 於 www.books.com.tw -

#50.比較宗教學聖嚴法師著

猶太教 :猶太教是基督教的前身。一般以為猶太教及基督教均是一神教,其實不然。猶太教本是多神信仰而由摩西改為一神崇拜,到了與袄教接觸之後,又成了二神教。 於 book853.com -

#51.猶太教四千年:從聖經起源、耶穌時代聖殿崇拜到現代分布全球 ...

猶太教 四千年:從聖經起源、耶穌時代聖殿崇拜到現代分布全球的猶太信仰 ... 「猶太人的文化源遠流長、豐富多元,其崇高的一神信仰也曾是地中海世界的 ... 於 www.wowlavie.com -

#52.犹太教(宗教)_搜狗百科

犹太教 是世界三大一神信仰中,最早而且最古老的宗教,也是犹太民族的生活方式及信仰。犹太教的主要诫命与教义,来自托辣,即圣经的前五卷书。历史上,犹太人曾面对多次 ... 於 baike.sogou.com -

#53.世界最古老的一神信仰@ Shiny&Sunny愛的小窩 - 痞客邦

大家都知道以色列與伊斯蘭國家常因宗教信仰而發生戰爭,伊斯蘭國家是信仰回教,那以色列呢?現在就讓我來告訴你吧! 答案就是猶太教,它是三個唯一真神 ... 於 sunny630319.pixnet.net -

#54.人的宗教-人類偉大的智慧傳統專書閱讀心得

再談到道家,再來講西方宗教先講伊斯蘭教,其次猶太教,再講基督. 宗教,最後講的是原初宗教。 ... 的信仰,猶太教是一神論的宗教,神就是上帝,猶太教的世界是神創. 於 www.vghtc.gov.tw -

#55.西方各主要宗教教派的衍生和由来 - 网易

三个闪米特一神教均有信奉独一创造神的教义,也都将亚伯拉罕视为信仰上的始祖。 犹太教、基督教、伊斯兰教均崇拜宇宙唯一的造物主,信奉者对他有多个尊名 ... 於 www.163.com -

#56.第333講--猶太教概說 - 人間福報

猶太教 是人類文明史上,最古老的一神論宗教,所遵奉的聖經就是天主教、東正教與基督新教所遵奉 ... 前五卷書稱之為「摩西五經」,第一卷就說明了上帝創造世界的信仰基礎。 於 www.merit-times.com -

#57.一神論 - f1040609 Sakura love 呂緒庭的部落格

猶太教 崇拜獨一的真神(一神信仰,希伯來語:「יהוה」),是希伯來人內部的民族宗教。猶太教認為《塔木德》是僅次於《聖經》的經籍,傳統觀點認為,從猶太教中派生出了 ... 於 f1040609.pixnet.net -

#58.天主教道明高級中學第103學年度第一學期第一次段考國中三 ...

(A)都信仰一神(B)都曾創立曆法(C)都以象形文字為書寫工具(D)都有復活的概念。 ... (A)舊約聖經成為經典(B)信仰的是猶太教(C)宗教信仰屬一神信仰(D)起源於西亞的 ... 於 163.32.59.40 -

#59.gaya/香光莊嚴五十四期/救贖的歷史

猶太教 歷史並非一般所謂的世俗歷史,很多宗教學家將它解讀為「救贖的歷史」 ... 各地,後來因為基於共同的歷史與宗教經驗,而形成共同的一神信仰── ... 於 www.gaya.org.tw -

#60.猶太— 基督教「上帝」觀的產生與發展

正是因為維繫民族團結的需要,亞伯拉罕在多神信仰的宗教土壤上確立了模糊的一神觀念,在這個階段,猶太教的一神宗教觀念僅只是開始萌芽,因為其他的神 ... 於 christphilosophy.wordpress.com -

#61.[書摘] 神的演化(上):猶太教如何成為一神教 - Medium

有些人認為隨著科學技術的發展,人類不再受大自然所牽制,拿掉了宇宙的一些神秘部分,因此對神奇的需要減少。這或許是一個一神信仰前進的動力。 於 medium.com -

#62.猶太教知多少? 是非題小測驗: a. 把犹太教等同于旧约圣经(1 ...

一神 观:犹太教信仰独一真神耶和华,他创造并主宰宇宙万物,他存在于所有的历史事件中,并以某种方式发挥作用。强调上帝耶和华是独一的、统一的、永恒的、万能的、无形 ... 於 www.raleighccc.org -

#63.3.()猶太教以耶和華為唯一真神,後來創立的哪些宗教受其影響

猶太教 以耶和華為唯一真神,後來創立的哪些宗教受其影響,亦屬於一神信仰? (甲)佛教(乙)伊斯蘭教(丙)印度教(丁)基督教 (A)甲乙 (B)甲丙 (C)乙丁 (D)丙丁。 於 yamol.tw -

#64.【以色列手信】一句「聽啊以色列」 拆解猶太教盒子與帽子

猶太教 是一神信仰,跟伊斯蘭教及基督教(包括天主教、東正教及基督新教) 有同一源頭,視亞伯拉罕為先祖。但三大宗教的經典不同,猶太教最重要的經典是《塔 ... 於 glotravel.hk -

#65.基督教- 數位學習wiki 站

耶和華我們上帝是獨一的主。"(申6:4),這與異教世界的泛神、多神宗教完全不同。 猶太教崇拜獨一的真神(一神信仰,希伯來語:יהוה),歷史上 ... 於 wiki.im.ncue.edu.tw -

#66.在世界的智慧傳統裡悠遊—《人的宗教》 讀後感

伊斯蘭教、猶太教、基督宗教與原初宗教八種世界主要信仰,探討各. 宗教共同追求的生命意義,並期勉我們用心 ... 猶太教是第一個一神信仰,猶太人相信世上只有唯一的神—. 於 www.luzhou.ntpc.gov.tw -

#67.一神信仰的謬誤? - 林瑞隆 - 新使者雜誌- 台灣基督長老教會

不過,雖然在題目上顯示批判的範圍限定在台灣基督長老教會一神信仰的神學,實質上她所挑戰的對象涵蓋了所有建立在一神信仰基礎上的宗教,包括猶太教、基督宗教(天主教和 ... 於 newmsgr.pct.org.tw -

#68.猶太教- 翰林雲端學院

希伯來人所創的一神教信仰,主要信奉經典是《舊約聖經》。 本來有耶路薩冷作為信仰中與政治中心,但在亞述帝國滅以色列王國、新巴比倫帝國滅亡猶大王國後, ... 於 www.ehanlin.com.tw -

#69.宗教學概論06一神二元:為什麼猶太教總需要一個敵人?

如此一來,一神教信仰就具有了社會基礎,不管這民族以後再遇到什麼挑戰,都會向猶太教裡面尋求意義和答案。 但即便如此,一開始的猶太教,也只是一個部族 ... 於 www.potatomedia.co -

#70.猶太教猶太人

派別的會堂,他便會有怎樣的信仰。 以下是三個派別的同異:. 猶太教. 猶太人. Rich Robinson著林成蔭譯. 主題文章 ... 「基督徒相信三個神,但猶太人只信一神」. 於 www.globalmissiology.org -

#71.宗教哲學09. ㄧ神教的特色:猶太教- YouTube

Featured playlist · NTU OpenCourseWare · 宗教哲學10. 宗教修行:印度教 · 102S202 宗教哲學 · 104S103 哲學與人生(傅佩榮) · 每天一本书: 犹太教 、基督教、 ... 於 www.youtube.com -

#72.猶太教、基督宗教和伊斯蘭教的教義,其實受到古老的瑣羅亞斯 ...

瑣羅亞斯德教(又稱祆教)是古代已知第一個信仰一神論的古老宗教,約於3500年前出現。它起源於古波斯(今伊朗和阿富汗)地區,並逐漸壯大, ... 於 cuphistory.net -

#73.天主教

目前天主教會也是所有基督宗教的教會裡頭最為龐大的教會。 天主教乃建基於對耶穌基督的信仰上,它的前身是猶太教,因此繼承猶太教的一神觀念和舊約聖經。 於 nrch.culture.tw -

#74.一神教信仰@ 湖怪的一言堂:: 隨意窩Xuite日誌

基督教,這個信奉唯一真神「耶和華」,仇視其他神祇,屬於一神信仰的宗教, ... 根據猶太教的說法,上帝是最鍾愛猶太民族的,猶太民族是上帝的選民, ... 於 blog.xuite.net -

#75.永恆回歸的渴望 寫在認識猶太教系列專欄之前 - 喜信家庭

基督教傳承自猶太教,後來方衍生成一個獨立的世界大宗教,而今天基督徒所讀 ... 這些書大都以「神」為起首,認為獨一神信仰是界定這個宗教的基本要件,也是她興起於 ... 於 joy.org.tw -

#76.猶太教——通過聖經與傳統尋求真神— 守望台線上書庫 - JW.ORG

今日猶太教受到以色列共和國的猶太人和散布世界各地的海外猶太人所信奉。這個宗教以什麼為根據呢? 摩西、律法和一個國家 ... 這種一神信仰構成了猶太宗教的基礎。 於 wol.jw.org -

#77.信力建:中國為什麼沒有誕生一神教(馬列中國與西方宗教的 ...

一般認為,一神教包括猶太教、基督教和伊斯蘭教。 如果我們對歷史做一鳥瞰,就會發現,各種宗教信仰的神靈大致有自然神、氏族神、職能神、 ... 於 blog.udn.com -

#78.進猶太教的人 - 〔返回講道資料總索引〕

基於被擄、商業或軍事理由而居於世界各地的猶太人,通常會把他們的宗教信仰和習慣帶至當地。猶太人的生活方式,尤其是他們的一神信仰──不敬拜偶像只敬拜一位看不見的 ... 於 www.ccbiblestudy.org -

#79.猶太教與基督教的主要差異- 橄欖樹國際事工

儘管猶太教和基督教都相信耶和華神是獨一真神, 都接受同一本希伯來聖經(Hebrew ... 而是源自於同一本希伯來聖經的姊妹宗教, 信仰的是同一位耶和華神. 於 otiministry.org -

#80.天主教的歷史

後因時代的變遷,出現信仰態度不同的基督宗教-東正教、基督教的各教派,統稱 ... 天主教乃建基於對耶穌基督的信仰上,它的前身是猶太教,因此繼承猶太教的一神觀念和 ... 於 www2.mcsh.kh.edu.tw -

#81.一神信仰 - Quizlet

猶太教. 第一個一神信仰. 基督教. 耶穌創立. 伊斯蘭教. 穆罕默德創立. 猶太教經典. 舊約聖經. 上帝名字. 耶和華. 真主. 阿拉. 以色列. 萬國之王. 上帝的選民. 希伯來人. 於 quizlet.com -

#82.犹太教最初是多神教,后来逐渐演变成一神教 - 新浪

而古犹太教却是一个一神宗教,所以表面上看似乎整个体系也不一样,但一些 ... 而还有一些研究则说犹太教后来崇拜的耶和华神和古巴比伦多神信仰也有 ... 於 k.sina.cn -

#83.首頁> 宗教知識+ > 世界宗教> 猶太教 - 全國宗教資訊網

猶太教 是基督宗教(Christianity,包括基督教、天主教和東正教)和伊斯蘭教(Islam)的前身,是專屬於猶太人的信仰,猶太民族相信自己是雅威(Yaweh)神的「選民」,雅 ... 於 religion.moi.gov.tw -

#84.台灣猶太產品認證推廣協會- 猶太教崇拜獨一的真神(一神信仰 ...

猶太教 崇拜獨一的真神(一神信仰,希伯來語:יהוה),是希伯來人內部的民族宗教。... 於 zh-tw.facebook.com -

#85.【投書】兄弟鬩牆:基督徒與穆斯林的千年糾葛 - 獨立評論

從歷史的角度上,伊斯蘭教的確受到基督教跟猶太教的影響。傳統基督教的先知, ... 只要繳交人頭稅,同樣信仰一神的異教徒都能生活得很好。 於 opinion.cw.com.tw -

#86.基督教,天主教,猶太教之異同

社會學將宗教視為一種人為的活動,護教學將基督信仰視. 為神 ... 一神論. Menora. □. 神論. □ 猶太教的中心信仰就是相信一位全能而獨一的永生真神。 於 cbcwla.org -

#87.伊斯蘭教和基督教的源頭,亞伯拉罕的一神信仰 - 每日頭條

猶太教 是公認的一神教之祖,後來的基督教和伊斯蘭教都以不同的方式從中吸取了養分,最終後來者居上成為世界上信徒最多的兩個宗教,但關於一神教到底是 ... 於 kknews.cc -

#88.認識猶太教、基督宗教與伊斯蘭教的第一本書(典藏版) - 金石堂

這些經典在猶太教、基督教、伊斯蘭教中扮演何種角色?彼此之間有何共通點,差異又為何?目前從未有一本書籍,是透過這三大一神信仰的經典與 ... 於 www.kingstone.com.tw -

#89.第十冊宗教概說第十一課猶太教概說 - 星雲大師

三、信仰《律法書》*4代表神的旨意:於摩西的十誡中體現無遺。 四、相信救世主彌賽亞會拯救以色列民族及全人類:猶太民族遭受其他民族的統治、迫害,在無力反抗 ... 於 www.masterhsingyun.org.tw -

#90.分裂社會的一神教信仰?在一神教體系中,神擁有至高無上的 ...

基督教在其發展過程中,打破了猶太教的「選民」觀念,把一神信仰由猶太人的民族神變成了世界唯一神,宣稱在上帝面前人人平等、民族平等,這種觀念是符合 ... 於 nicecasio.pixnet.net -

#91.傅有德:犹太教_爱思想

亚伯拉罕确立的一神信仰由他的儿孙以撒、雅各重申,在摩西时代得以发扬并体系化,后来的许多国王、先知、祭司坚持并反复强调了对唯一神耶和华的信仰。 於 www.aisixiang.com -

#92.哪些宗教是多神論的,哪些是一神論的? - Dios eterno

El 一神論這是一種信仰,即只有一位神。 … 作為一種宗教, 一神論它被所謂的亞伯拉罕宗教信仰:猶太教、伊斯蘭教和基督教。 然而,其他東方宗教,如錫 ... 於 alsina-sa.com -

#93.專題報導:永恆回歸的渴望 寫在認識猶太教系列專欄之前

基督教傳承自猶太教,後來方衍生成一個獨立的世界大宗教,而今天基督徒所讀 ... 猶太教的絕對一神觀也是基督教的根本信仰,在歷史、經典和神學重疊共享的情況下,自然 ... 於 tjc.org -

#94.以色列如何將教育落實到發明與創新(高嵩明)

而以色列的教育也是源自於獨特的猶太教一神信仰,他們有著不斷閱讀宗教經典,並且對教義進行質問與辯論的傳統,因此產生不服從權威的個性,同時也從信仰中衍生出對於 ... 於 www.nlpi.edu.tw -

#95.古代犹太教一神观的演进

希伯来人的早. 期宗教也带有原始信仰的性质。 这不仅为愈见增多的考古发现所证实,. 而且即使从《圣经》累. 加雕凿纹饰过的文字里仍不时能触摸其遗痕。 於 194.246.119.58 -

#96.歷史科高二上補充資料解答(3)

自拜物教至擬人多神信仰,每一部落或地方均有其神祇。 與神訂約時期. 1800-1250 ... 猶太教. 一神. 耶和華. 《舊約》. 希伯來文. 佛教. 無神. 《三藏經》. 於 w3.yfms.tyc.edu.tw -

#97.猶太教介紹

猶太教 是世界三大一神信仰中,最早而且最古老的宗教,也是猶太民族的生活方式及信仰。 ... 世界三大一神教包括猶太教、基督教、伊斯蘭教,三者關係非常密切。 於 www.odimorgan.com -

#98.犹太教的独一神论 - Globethics

提要:“独一神”是世界三大一神教———犹太教、基督教、伊斯兰教的核心观念。该思想最早. 由犹太民族在上古时期提出,尽管今天人们将其视为是宗教命题,是确立和关涉“神” ... 於 www.globethics.net