登山車公園的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦葉言都寫的 一日深遊北台灣:20條精選路線 和周聖心,徐銘謙,古庭維,楊世泰,戴翊庭,謎卡,吳雲天的 淡蘭古道:百年里山的長路慢行都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自時報出版 和晨星所出版 。

東海大學 建築學系 吳佳芳所指導 蔡昱偉的 捕捉者的工廠:登山車樂園 (2011),提出登山車公園關鍵因素是什麼,來自於登山車下坡賽、零機械能源、形隨環境、極簡、生態價值、好玩!!!。

而第二篇論文南華大學 建築與景觀學系環境藝術碩士班 陳本源、陳正哲所指導 林建勇的 台灣林道發展登山自行車活動之探討─以西坑林道為例 (2007),提出因為有 登山自行車、林道、自行車道、登山車公園、環境衝擊的重點而找出了 登山車公園的解答。

一日深遊北台灣:20條精選路線

為了解決登山車公園 的問題,作者葉言都 這樣論述:

說走就走,不愁計畫 你值得一趟 從土地獲得元氣的復甦之旅 台灣面積不算太大,歷史不算太長, 卻被自然與人類塞進太多太多的內容。 是的,如果用一個詞來形容台灣,「多樣性」當為首選。 這樣一個地方,值得我們通過旅遊來認識,通過深度旅遊來瞭解。 ──葉言都 一日輕裝旅行,深入感受在地風情 充滿新意的20條北、中台灣旅行路線,避開人擠人的熱點,不群聚又有趣。 作者葉言都兼具小說家與歷史學者雙重身分,帶領我們探索各景點的自然特色與人文內涵。淺顯扼要的解說讓旅行更添知性,又不失輕鬆閒適。所精選的每條路線都是輕盈又豐富的旅程。 不管是喜歡觀察生態、

地質的自然派,還是徜徉田園、泡泡溫泉的浪漫派,或是認識古蹟與產業特色的知識派,甚至是騎自行車或健行的運動派,都能從本書發現合口味的好去處。 隨興中不失方向,悠閒中有歷史的視野,一場場心滿意足的小旅行就在這裡。 在這本書裡,你將發現── 〈丟丟銅仔〉歌中的火車山洞在何處 哪裡可以看到台灣最完整保存的日本時代神社 台灣最早的蓬萊米田就在陽明山上 桃園的埤塘和水圳竟能串連成優美的悠遊路線 關西和鹹菜有什麼關係 過去苑裡的女性地位較高,為何關鍵是「藺草」 亞洲第一口油井,竟然在苗栗 還有更多有趣的景點與知識 ──那些地方原來這麼有意思! 本書特色

○ 由葉言都老師帶路,體驗豐富的人文知性之旅。 ○ 著重介紹較少人知道且別具特色的地方,略過大眾已熟知的熱門去處。 ○ 每條路線都是作者多次親自走訪之後寫成,收錄最精華的旅遊景點。 ○ 插畫家郭正宏手繪60幅地景插畫,當地風貌躍然紙上。 ○ 考量交通、氣候、地形等因素,給予貼心的旅遊建議。

登山車公園進入發燒排行的影片

#NewZealand #Queenstown #MTB #LindaLovesCycling

2020第一支片就獻給了無敵驚人美的紐西蘭🇳🇿

在家庭旅遊中趁著爹娘在皇后鎮湖畔散步

脫隊前往市區車店租車,傍晚在湖畔騎了30公里

超級感謝爹娘放風讓我騎車過過癮

雖然沒機會騎登山車公園

自己環湖30公里也是心滿意足了😍

租車資訊如下ℹ️

https://www.greentoad.co.nz/

走到市區可以明顯看到店面

服務在影片中可以看到細節

頗為推薦👏🏻👏🏻👏🏻

+++

拍攝器材:iPhone XR/GoPro 5

剪輯軟體:iMovie

+++

嗨,如果你是第一次看我的影片

我是Linda,一名單車運動上癮者

秉持對於健康與美的追求

致力推廣公路車運動

希望能讓更多初學者迅速上手

女孩們,快和我一同享受公路車之美吧!

到這裡追蹤更多Linda:

官方部落格:www.LindaLovesCycling.com

Facebook https://www.facebook.com/LindaLovesCycling/

Instagram https://www.instagram.com/lindalovescycling/

Weibo http://tw.weibo.com/6545299991

bilibili https://space.bilibili.com/326501602/#/

捕捉者的工廠:登山車樂園

為了解決登山車公園 的問題,作者蔡昱偉 這樣論述:

這是一個登山車公園的設計,登山車騎乘活動是一個對自然(包括環境與地表)的負荷極小的行為,而其騎乘場地的樂趣所在也是在於完全天然的地形障礙與一些輕量的人為構造組合而成。選擇登山車公園的計畫也是因為,可以藉由其結合,(1)增加登山車活動的樂趣推廣(2)大量的人類消費行為卻把生態破壞降到最低,甚至反轉(3)保留天然環境並讓使用者與環境有更多的體驗與互動的方法,幾項目的。登山車公園的案例在國外,尤其歐美甚至鄰近的亞洲日本已有相當大規模無論是官方或非官方的建設,台灣目前並無此案例。而捕捉者的工廠,是以基地裡有三種不同型態的構造物所要達成的演效目的所命名,其為:風的捕捉者〝wind catcher〞、水

的捕捉者〝water catcher〞、速度的捕捉者〝speed catcher〞,前兩者為建築構造,後者為一登山車騎乘裝置。在這個設計裡所要面對的挑戰是,利用對於風土建築的分析,發展出完全幾乎不用任何機械動能或電力,又要結合如何能讓建築收集雨水、導水、導風、處理室內外環境(溫度)適宜性,又得滿足這整個登山車計劃所需空間或構造使用條件(如觀眾席、單車加速等…)的解答。具有複雜機能的設計,型態不一定要非常複雜,或是一定有其規則可以簡化到最終型態但卻又有複雜的機能,如現今蔚為流行的仿生構造一樣,生物的許多構造看似機能複雜但型態卻非常簡潔或具幾何原理與規則。所以最後的三個設計成果,即是要符合單車公園

計畫的精神:在建築上,具輕構造、構築有效率、取之自然用之自然,不對環境造成負荷,反而是帶起環境持"綠"的特色;在裝置上,還要再加上讓騎乘者體驗到別的地方感受不到的特殊騎乘經驗。關鍵詞 : 登山車下坡賽,零機械能源 ,型隨環境,極簡,生態價值,好玩!!!

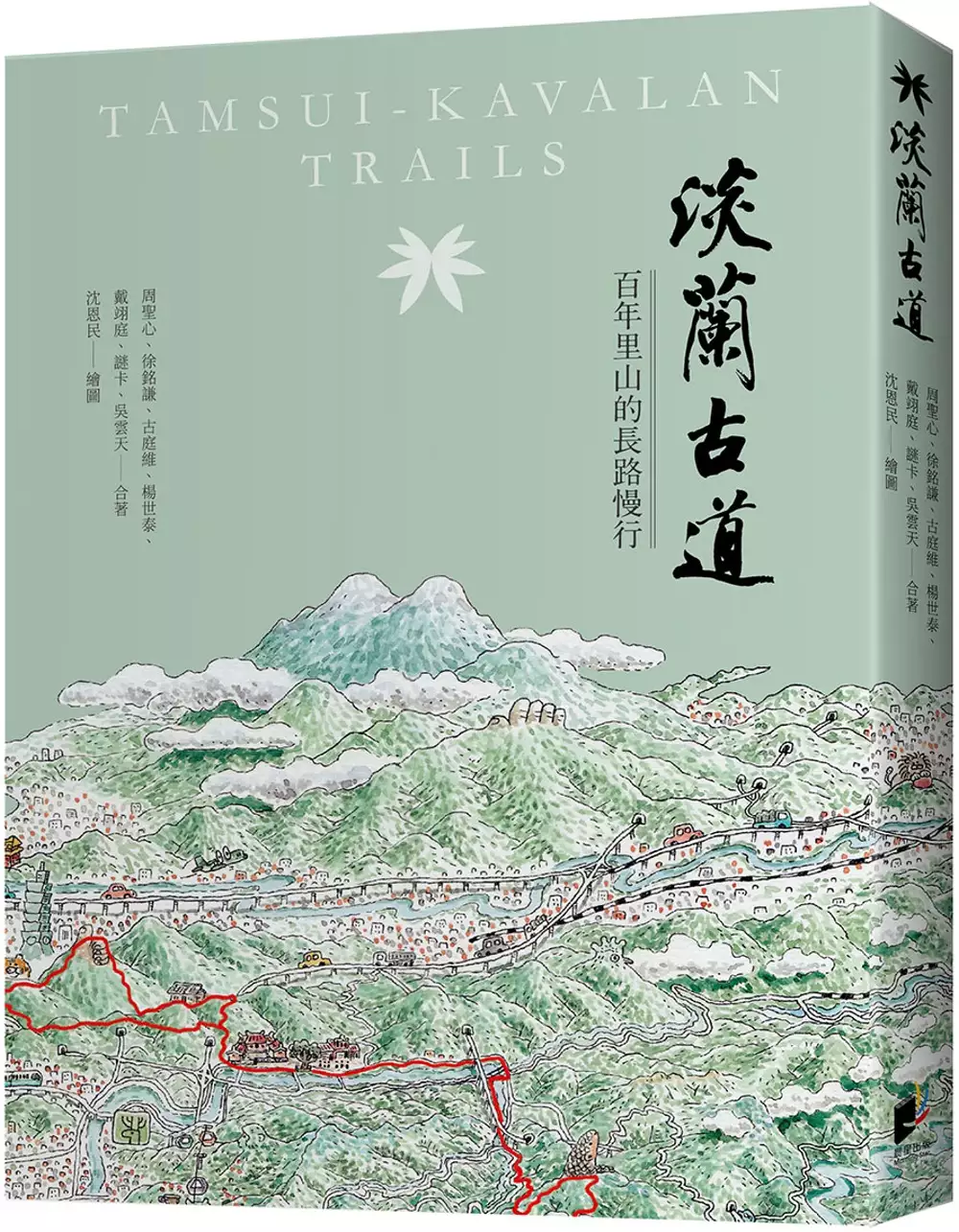

淡蘭古道:百年里山的長路慢行

為了解決登山車公園 的問題,作者周聖心,徐銘謙,古庭維,楊世泰,戴翊庭,謎卡,吳雲天 這樣論述:

歷時六年公私協力,從選線、定線、串聯、命名, 這條總長超過200公里的淡蘭古道,正以嶄新面貌重現臺灣古道百年風華。 淡蘭古道全路徑,貫穿數十條古道秘境,見證臺灣百年歷史,可謂臺灣聖雅各之路,又稱臺灣朝聖之路。 本書以北中南三大篇章,開啟臺灣淡蘭古道穿越百年之旅。 ◆兩百年北宜交通史的身歷其境:淡蘭古道北路 ◆先民墾拓的淡蘭百年山徑:淡蘭古道中路 ◆百年茶聖之路:淡蘭古道南路 並透過「職人誌」介紹在淡蘭古道上默默耕耘的在地達人, 「手作步道」篇章,呈現承襲先民的百年古道修築工法,透過手作重新修護淡

蘭古道, 期待以最質樸之古道面貌,重現臺灣的自然生態之美。 本書特色 1.完整收錄淡蘭古道北路、中路、南路路徑,及近十位知名登山達人的淡蘭古道長距離步道之人文歷史第一手報導。 2.特邀金鼎獎山岳繪者沈恩民繪製全彩登山立體地圖,讓讀者能一眼看清登山路徑旁的建築物或山林樣貌。閱讀本書有如走入3D登山書,提前感受走在淡蘭百年山徑中的奇妙氛圍。

台灣林道發展登山自行車活動之探討─以西坑林道為例

為了解決登山車公園 的問題,作者林建勇 這樣論述:

近年來在環保意識的抬頭與樂活風潮興起,造成單車活動風行。而以休閒娛樂為主的地方性自行車專用道路,已無法滿足追求挑戰性及冒險性的登山自行車騎士。而台灣地形多為高山丘陵之多變地形且林道資源豐富,十分適合推展登山自行車活動。本研究透過個案研究方式,探討以林道作為發展登山自行車活動的可行性,並以烏來西坑林道為例。經個案實地調查與研究結果顯示:未來應優先規劃設計林道基礎設施及資訊設施,並將林道登山車活動分為入門、中級、高級、挑戰級四種路線等級。 另外,登山車活動對林道沿線的土壤、動植物、水資源及烏來地區人文環境都無明顯的破壞與衝擊。建議設置『全國登山自行車推動小組』進行登山車道的規劃與管理,

並結合烏來當地自然環境特質及觀光遊憩資源,建設發展成『登山車公園』以吸引更多國內外自行車觀光客帶動地方發展。