發展城市的壞處生態方面的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦J.R.McNeill寫的 太陽底下的新鮮事:20世紀的世界環境史 和SoniaNazario的 被天堂遺忘的孩子:一場重現愛與勇氣的冒險之旅都 可以從中找到所需的評價。

另外網站我們對興建大型焚化爐及大面積擴建堆填區的看法也說明:香港是一個物資供應十分豐富、經濟相當富裕的城市,不少人為講求消 ... 要翻舊賬,政府一方面把將軍澳發展成新市鎮規劃,另一方面又不斷在.

這兩本書分別來自書林出版有限公司 和所出版 。

國立暨南國際大學 新興產業策略與發展博士學位學程 尹邦嚴、鄭義榮所指導 陳新民的 循環經濟—以中台灣橡膠產業為例 (2020),提出發展城市的壞處生態方面關鍵因素是什麼,來自於循環經濟、生態環保地材、廢輪胎、事業廢棄物。

而第二篇論文南華大學 環境與藝術研究所 陳正哲、陳湘琴所指導 陳博旭的 地緣性場域關係與「藝術造街」之調查研究-以台南市海安路為例 (2006),提出因為有 地緣性場域、藝術造街、海安路的重點而找出了 發展城市的壞處生態方面的解答。

最後網站香港嚴重的垃圾問題要如何解決? - BBC News 中文則補充:我們正在朝著非可持續性城市化的方向發展,"陳竟明說道。 ... 因此,目前香港很少有針對產品包裝等方面的法律法規,也沒有其他任何可以減少垃圾的措施 ...

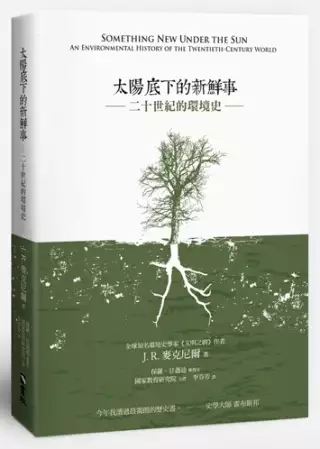

太陽底下的新鮮事:20世紀的世界環境史

為了解決發展城市的壞處生態方面 的問題,作者J.R.McNeill 這樣論述:

本書榮獲2001年世界史學會圖書獎及森林學會圖書獎 第一部綜觀二十世紀世界環境變遷的史學力作 了解過去人類對地球造成的危害 才能避免未來全球生態崩潰的危機 二十世紀人類造就了一場翻天覆地的全球環境變革。無論就環境變遷的強度及人為因素的影響程度來說,廿世紀都是一個超乎尋常的世紀。而人類正是這一切的始作俑者。作者麥可尼爾將地球生態史和人類社經史並列討論,透過歷史學家的眼光,檢視這場二十世紀人類對地球生態發動的大規模實驗。 本書特色 1.唯一一本關於二十世紀世界環境史的著作,資料豐富、架構完整。 2.彰師大歷史研究所入學考試題曾以本書命題,適合各大專院校歷史、生態學及相關

人文通識課程用書。 3.本書榮獲2001年世界史學會圖書獎及森林學會圖書獎。 4.本書獲國家教育研究院合作翻譯發行學術著作計畫案贊助出版,經專家審查推薦。 作者簡介 J. R. McNeill J. R. 麥可尼爾 喬治城大學環境史教授,杜克大學博士。與父親Willam NcNeill合著《文明之網:無國界的人類進化史》(The Human Web: A Bird’s-Eye View of World History)(中文版由書林出版),以及《地中海世界的山脈》(The Mountain of the Mediterranean World)等五本著作。2001年以本書獲頒

世界史學會圖書獎及森林學會圖書獎。2010年再以《蚊子帝國:1620-1914年大加勒比海區域的生態與戰爭》(Mosquito Empires: Ecology and War in the Greater Caribbean, 1620-1914)獲頒美國歷史學會貝佛里奇獎,同年榮獲湯恩比獎基金會頒發人文學術及公共貢獻獎。他目前正在進行1945年以後冷戰時期環境史的寫作計畫。 譯者簡介 李芬芳 台大外文系畢業,曾任新聞編譯多年,現為專職譯者。譯作包括《時間皺紋》、《暴力失樂園》、《戰之罪》、《王爾德》、《鬱金香熱》、《裸》、《解密電影:不可不知的5個故事》等。

循環經濟—以中台灣橡膠產業為例

為了解決發展城市的壞處生態方面 的問題,作者陳新民 這樣論述:

全球化下,台灣事業廢棄物的處理量逐年落後產生量,導致目前廢棄物囤積量,近乎是10年前的三倍。雖然傳統掩埋及焚化可快速的解決廢輪胎帶來的大量囤積,但是焚化廠可能帶來的壞處很多。 中台灣橡膠產業對於廢輪胎應用做整理,並關聯廢輪胎的量體與經濟發展與民生所需的關係,加強對廢輪胎危害環境及人類未來的教育了解,可更加的傳播思想與做法的落實。 本研究延伸開發出一種具有廢輪胎的生態環保建材,有效解決廢輪胎所衍生的環境問題及具有生態環保功能,其功效在於解決廢輪胎所衍生的環境問題,以包覆廢輪胎並以地材本體設有排水孔,雨水能從排水孔排出,藉以形成良好的天然的排水系統。也分析各種應用方法後,探討

我們針對結構、強度、減廢等多方面的分析。 也於110年6月3日獲得核准通過專利申請,以設計為主軸構思出生態的排水儲水功能,並在先天不黏著性的橡膠廢料以水泥的化學反應特性混合出足以耐壓止滑的商品化產品,利用鋼網加固整個結構的抗壓強度,而且吊掛方式和孔洞設計都已經考慮到搬運和施工的便利性, Make-Use-Reuse-Remake-Recycle再循環回收生產系統都考慮進去,形成真正的封閉式永續再利用新產品。

被天堂遺忘的孩子:一場重現愛與勇氣的冒險之旅

為了解決發展城市的壞處生態方面 的問題,作者SoniaNazario 這樣論述:

屬於21世紀的奧德賽! 扣人心弦、驚心動魄的史詩般旅程! 因為窮到養不起孩子,安立奎的母親在他五歲時,忍痛拋下子女,遠赴美國工作。漫長的11個年頭過去,極度思念母親的安立奎決定動身去尋找母親。帶著母親的電話號碼,他獨自一人從宏都拉斯出發。身上僅有57塊美金的他,只有一種方法能夠進入美國──那就是偷搭人稱「死亡列車」的載貨列車,沿著墨西哥鐵路非法潛入美國。 在黑幫、惡盜和貪污警察層層環伺的路途上,安立奎和其他偷渡的孩童成為惡徒眼中的獵物,隨時都可能慘遭搶劫剝削、毒打殘殺;他們攀附在車頂、車廂邊,在行進的火車上跳上跳下,面臨著被碾斷手腳,甚至喪失生命的危險。 每年都有數千名像安立奎

的偷渡兒童,湧入美國尋母;這些孩子──有些甚至只有七歲大,有的曾被遣返達27次,他們勇闖死亡險境、歷經無法想像的苦難,唯一能依靠的,只有自己的機智、意志和勇氣。這個根據《洛杉磯時報》榮獲2003年「普立茲特寫寫作獎及攝影獎」系列報導,而寫成的真實故事,是他們共同的史詩故事。 得獎與推薦記錄 ★★★《華盛頓郵報》、《紐約時報》、《出版人週刊》一致好評★★★ 讀到這些孤獨的流浪者所遭遇的困境,及其發揮的驚人意志力,我們很難不感到動容。--《華盛頓郵報》 《被天堂遺忘的孩子》是一本讓人讀了後不忍的動人之書。--南方朔∕作家、文化評論家這本書展現了精密動人的寫作方式……戲劇化的偷渡過程,卻因為

故事為真,更對讀者心中產生強烈的震撼。 --林照真∕交通大學傳播與科技系助理教授 這是屬於二十一世紀的「奧德賽」。索妮雅?納薩瑞歐精彩的文筆徹底照亮了美國最黑暗的角落之一。——伊莎貝兒?亞蘭德(Isabel Allende),《Retrato En Sepia》作者 這是一則頗具份量、引人注目的故事,它將會緊緊揪住所有讀者的心、常駐在每個人的心頭。……這則故事兼具了無比的勇氣與熱情,已臻報導文學的極致。——艾力克斯?寇特羅茲(Alex Kotlowitz),《The Other Side of the River》作者 在各種為家人尋求更好生活而犧牲奉獻的故事當中,本書是我所讀過最

感人、最生動的。……作者以最出色的方式報導這則偉大的美國故事。——史考特?賽門(Scott Simon),艾美獎得主 本書描述一個男孩的童年和青少年時期,對讀者產生極具啟發性的有力召喚,你會漸漸對安立奎感到著迷而感恩。他的人生、他精彩的尋母歷險,讓我們學到,他如何將難以忘懷的苦難歷程轉化成一種救贖。——羅勃特?寇爾(Robert Coles),《故事的呼喚》作者 本書讓我們得以藉由中南美洲移民的眼光,一窺他們為了到美國來賺錢所做的「浮士德交易」,只為了提供更好的生活給家人而遠離家園所下的危險賭注。——泰德?柯諾瓦(Ted Conover),作家、「美國國家書評獎」得主 作者簡介 索妮雅

?納薩瑞歐(Sonia Nazario) 《洛杉磯時報》的專案記者,有二十年以上的報導經驗,專門採訪撰寫社會議題,得過十幾座國家級新聞獎項。本書根據的系列報導,曾贏得普立茲特寫寫作獎(Pulitzer Prize for feature writing)、喬治?波克獎最佳國際報導(George Polk Award for International Reporting)、羅勃?甘乃迪新聞獎首獎(Grand Prize of the Robert F. Kennedy Journalism Awards)。索妮雅?納薩瑞歐在美國坎薩斯州和阿根廷長大,美國麻州知名學府威廉斯學院畢業,並取得加

州柏克萊大學拉丁美洲研究碩士學位。現與丈夫定居在洛杉磯。 譯者簡介 許晉福 政大會計系畢業,目前專事翻譯,譯有《玻璃城堡》、《非關對錯》、《從天堂捎來的31個真愛訊息》、《躁男症候群》、(久周文化出版)、《人性探索家馬斯洛》等書。

地緣性場域關係與「藝術造街」之調查研究-以台南市海安路為例

為了解決發展城市的壞處生態方面 的問題,作者陳博旭 這樣論述:

台南市海安路地區從1991年地下街建造工程開始,經過十幾年的興建工程,因土質疏鬆、地下水滲水不斷、施工品質不良等因素,造成民房龜裂、倒塌的連續等問題進而停工後就此沒落,剛開始政府還希望以綠園道模式來進行海安路的改建,但此區的活力始終無法真正恢復,直至2004年經由當地藝文人士的努力,政府與民間合作,試圖以藝術來活化街區,經過幾年的藝術造街活動後,形成一種新的生活空間模式, 本研究以海安路藝術造街為研究對象,研究操作之目的包括: (一)針對海安路地區特性進行發掘,包括產業、歷史、生活等面象,了解藝術造街有無融入當地的生活。 (二)針對在藝術造街上活動的觀賞者,試圖以觀賞者與藝術街

區的互動關係進行調查,了解他們對於藝術造街成敗的感覺。 (三)了解藝術造街與社群的關係,這些社群包括不同面向的人物,例如造街籌辦人員、公部門與當地幾位重要的人物(里長與當地社造協會人員),試圖從公眾、藝術創作者及公部門勾勒出三方的關係,從中檢視作品設置合宜性。 經由文獻回顧探討的方式做初步的了解,並實際進入海安路藝術造街的場域中觀察記錄,經過街頭問卷,與藝術造街相關人士進行訪談等研究方法,並將分析結果彙整。

發展城市的壞處生態方面的網路口碑排行榜

-

#1.中国的城市化与生态环境问题

城市发展 政策的转变直接推动了快速的人口城镇化:1996 年迄今,. 每年新增城镇人口达2 100 万人(是此前17 年间年均增加量的2 倍),23 年间净增4.8 亿人。 於 ces.ruc.edu.cn -

#2.城市蔓延 - MBA智库百科

城市 蔓延(Urban Sprawl)城市蔓延是指一種低密度的、依賴交通工具而發展起來的居住 ... 等各方面的利益,給城市空間結構帶來了新的影響,導致城市形態出現新的變化。 於 wiki.mbalib.com -

#3.我們對興建大型焚化爐及大面積擴建堆填區的看法

香港是一個物資供應十分豐富、經濟相當富裕的城市,不少人為講求消 ... 要翻舊賬,政府一方面把將軍澳發展成新市鎮規劃,另一方面又不斷在. 於 www.legco.gov.hk -

#4.香港嚴重的垃圾問題要如何解決? - BBC News 中文

我們正在朝著非可持續性城市化的方向發展,"陳竟明說道。 ... 因此,目前香港很少有針對產品包裝等方面的法律法規,也沒有其他任何可以減少垃圾的措施 ... 於 www.bbc.com -

#5.城市化進程中的生態環境問題及生態城市建設 - 民初思韻

一方面是大中城市由于人口過于密集,帶來水資源、交通、環境空氣污染等環境污染和資源緊缺等問題,另一方面在小城鎮則出現了準城市化現象,即目前許多小 ... 於 www.rocidea.com -

#6.高密度的宜居城市规划探讨

多方面因素,在一定的约束条件 ... 断发展。 76. 77. 高密度的宜居. 城市规划探讨. 杨保军. 大部分城市在发展的初期,其空 ... 资源和生态资源成为束缚增长的. 於 www.clc.gov.sg -

#7.城市化的优点和缺点 - VSDiffer

农村居民可能没有城市居民享有相同的机会,但他们享有一定的好处,例如健康的环境。 ... 根据一项研究,近1700 万生活在贫困中的美国人在私人医生或医疗保健提供者方面 ... 於 www.vsdiffer.com -

#8.都市化- 維基百科,自由的百科全書

都市化(英語:urbanisation),又稱城鎮化、城市化,是指原本人口密度較低的聚居地因為人口逐步聚集、經濟活動日益頻繁、基礎設施規模進一步擴大而變成都市因而引起一 ... 於 zh.wikipedia.org -

#9.陆大道:“冒进式”城镇化后患无穷 - 中国科学院

长期从事经济地理学和国土开发、区域发展问题研究,尤其是工业布局影响 ... 这些农民工和他们的家属在城市里面,在教育、医疗、保险、居住各个方面跟 ... 於 www.cas.cn -

#10.汛期仍在持续,不容丝毫放松 - 评论理论

... 建设、加强城市防洪排涝能力建设、提升基层防灾避险能力等方面入手,多 ... 防范灾害应该少一些“没想到”“还凑合”,从最坏处着眼,向最好处努力。 於 views.ce.cn -

#11.城市环境悖论︱对景观城市主义和新城市主义的批判性比较 - 搜狐

而新城市主义,在另一方面,则是一个更早、更有组织的运动,其议程已被反复剖析 ... 对于平时的市民:城市的平均碳和其他生态足迹比郊区的平均值小。 於 www.sohu.com -

#12.什麼是氣候變遷?全球暖化的原因?有哪些影響?懶人包一次 ...

全球暖化不僅是氣候模式受影響,更衝擊對環境極為敏感的生態,甚至引起大 ... 願景雖然單純美好,但須要政府與企業支持多元發展再生能源,跟著環境與 ... 於 www.greenpeace.org -

#13.什么叫环境污染?常见污染物分哪几类? - 广东省生态环境厅

水污染是指水体因某种物质的介入,而导致其化学、物理、生物或者放射性污染等方面特性的改变,从而影响水的有效利用,危害人体健康或者破坏生态环境,造成水质恶化的现象。 於 gdee.gd.gov.cn -

#14.可持續發展的優缺點- 郵局 - Postposmo

社會發展的重點是從環境中獲取自然資源,作為原材料. ... 可持續發展的主要目標是通過控制經濟、社會和環境方面來保護地球的自然棲息地; 旨在生產可 ... 城市連通性. 於 www.postposmo.com -

#15.防不勝防的都市污染-全國美容雜誌社

城市 化的快速發展(2000-2030年期間,法國的城市佔用面積將會增長兩倍之多) ... 在頭髮方面,污染可導致頭髮乾燥、易斷,同時暗啞無光,原因是由於纖維結構出現改變。 於 www.nbmonline.com.tw -

#16.城市化的好处,城化的好处和坏处英语作文 - 律师名录

1.城镇化建设是以压缩广大农村土地和自然绿地为代价的,直接导致我国自然生态村减少,自然资源大量消耗,对国家长远发展不利。 2.在城市化进程中,如果 ... 於 www.lvsuominglu.com -

#17.《avgirl》资源列表-东和钢铁

《avgirl》bc0828总之,九九九全国免费视频在线观看的成功并非偶然。在 市场 究竞态势下, 我们看到的是一家秉持着精品观念的原创自媒体,已经具备了发展的盛大前景 。 於 www.saiyuemodel.net -

#18.一文带你看懂疫情对各行业的影响和未来发展趋势 - KPMG

银行一方面加大对受疫情影响较重行业和中小微企业的信贷投放,另一方面下调贷款利率,使得银行短期利差有所收窄。虽然一部分压力有财政分担,但银行也需要关注短期内利 ... 於 kpmg.com -

#19.建議發展藍圖的最後定稿及建議城市設計與景觀設計方案目的

是就河套地區發展在用地規劃、發展限制及供應基礎設施等方面提供進一步詳細資料。 ... 主要可分為五個功能分區,即教育區、創新區、交流區、生態區與濱河休憩區。 於 www.pland.gov.hk -

#20.旅游业对环境的影响探究论文 - 公务员之家

摘要:本文由旅游业的发展概况,引入到旅游业与目的地环境的关系;阐述发展旅游 ... 旅游区的自然生态环境是旅游区地貌、空气、水和动植物等生态因子的总称,这些生态 ... 於 www.gwyoo.com -

#21.4.3: 可持续发展-商业与环境 - LibreTexts

该理论后来被生态学家和哲学家加勒特·哈丁推广,他将其与环境问题直接联系起来。 换句话说,在自然资源方面,公地的悲剧表明,人们通常会随心所欲地 ... 於 query.libretexts.org -

#22.中國工業污染的代價勞工與環境的問題 - 全球化監察

但是,追求這種發展模式和高增長率的背後,是許多中國工人和生態環境 ... 今天,工業污染已經是一個非常嚴峻的問題,而且影響範圍不僅僅是當地城市。 於 globalmon.org.hk -

#23.國際期刊回顧:「明日大嶼」聲名狼藉已是國際級 - 本土研究社

然而香港極少有一個土地發展計劃,這幾年內可以引來眾多學術研究與國際期刊上 ... 城市規劃學、經濟學、政治學等,都對此開發大計從各方面口誅筆伐。 於 liber-research.com -

#24.世界粮食安全委员会C

将成为劳动力,目前发达国家xxxi和发展中国家xxxii的农民平均年龄接近60 岁。 气候变化和抵御能力7:. 23. 气候变化影响农村和城市居民粮食安全和营养的各个方面,尽管 ... 於 www.fao.org -

#25.科学技术对生态环境影响的利弊分析 - ResearchGate

科学技术的发展和利用,对施工生态环境的影响体现在利弊两个方面,从人类社会进步的角度来看,发挥着非常重要的作用,没有科学技术,就可以辉煌灿烂的现代文明。 於 www.researchgate.net -

#26.可持续旅游业可推动“蓝色经济”发展:投资海洋健康就是创造 ...

大自然是当今世界大多旅游产业的基础,这一点明确无疑——旅行者愿意花钱入住海景房,并且经常用“原生态”、“偏远”、“未受污染”等词汇来描述海滩、珊瑚礁以及 ... 於 blogs.worldbank.org -

#27.城市化的生态风险及其管理

城市 通过大量汲取和消耗自然资源,向周围环境排放大量污染物,改变了区域生态系统的原有结构和功能,产生了严峻的生态风险,进而制约着城市生态系统的可持续发展。 於 www.ecologica.cn -

#28.城市綠化壞處的推薦與評價,FACEBOOK - 最新趨勢觀測站

1、可以提高城市绿化覆盖,创造空中景观; · 2、吸附尘埃减少噪音,改善环境质量; · 3、减少城市热岛效应,发挥生态功效; · 4、缓解雨水屋面溢流,减少 ... 於 news.mediatagtw.com -

#29.TG纸飞机加速器(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机APP下载

虽说也有好处,但我认为坏处比好处多得多。 ... 行业才刚刚起步,而美国的计算机行业却发展势头迅猛,“telegram”在行业内 ... 首个“全国生态日”来了! 於 download.telegram-cn_org_version6293.payxwy.cn -

#30.環境及社會方面分析「過度消費」對可持續發展社會的影響。

例如生產或使用產品過程中需要使用大量能源,會導致全球暖化,而生產過程及處理廢物亦會對環境造成嚴重污染,影響人類健康之餘更破壞生態環境。雖然大自然有自癒能力,但 ... 於 cd1.edb.hkedcity.net -

#31.人工智能的创新发展与社会影响 - 中国人大网

党的十八大以来,习近平总书记把创新摆在国家发展全局的核心位置,高度重视人工智能 ... 在人工智能商业和应用生态布局方面,“智能+X”成为创新范式, ... 於 www.npc.gov.cn -

#32.推動香港北發展的六點建議|于品海

不少人認爲香港需要另一個麥理浩,因爲他曾經爲香港發展和建設樹立了榜樣 ... 才能匹配上「北部都會區」的生態環境改善,宜居城市的目標才可能達到。 於 www.hk01.com -

#33.发达国家城市化发展特征及面临的重大问题 - 新华网

同时,城市也成为价值和文化冲突、环境和社会问题表现最为集中的地方。发达国家在城市化发展进程中面临的重大问题主要表现在以下几个方面:一是人口膨胀。 於 www.xinhuanet.com -

#34.香港中學文憑考試通識教育科具規範的探究方法獨立專題探究 ...

解決香港土地資源不足的問題無論是對民生方面,還是香港日後發展方面確 ... 礙香港的可持續城市化,方案是否符合成本效益,會否破壞生態價值較高的土. 於 www.hkeaa.edu.hk -

#35.经济理论与环境是否背离? - 环境百科全书

环境影响是否是由于不符合经济发展的要求造成的? ... 其中由工厂烟雾造成的城市污染对大气的破坏是众所周知的,而且其在建筑退化和公众健康方面的 ... 於 www.encyclopedie-environnement.org -

#36.气候变化的原因和影响| 联合国 - the United Nations

化石燃料——煤炭、石油和天然气——是迄今为止造成全球气候变化的最主要原因,占全球温室气体排放的75%以上,占所有二氧化碳排放的近90%。 排放的温室气体包裹着地球, ... 於 www.un.org -

#37.傳統能源的使用對環境的衝擊

人類為追求工業與經濟發展,大量使用煤、石油、天然氣等化石燃料,不僅產生溫室效應 ... 甚至改變了地球原本的氣候型態,造成全球氣候變遷,影響生態環境及人體健康。 於 web.yfes.tn.edu.tw -

#38.我擁群像:栽進體內的微米宇宙,看生物如何與看不見的微生物互相算計、威脅、合作、保護,塑造大自然的全貌

接二連三地,科學家們發展出一種又一種的新型抗生素,以藥學的大腳踩扁了許多致命 ... 一律全數殺光——就像在城市裡用核彈處理一隻老鼠一樣一律全數殺光——就像在城市裡用 ... 於 books.google.com.tw -

#39.都市社會學、 資本主義與現代性

的生態分析,為美國城市的隔離現象提供了有用的描述性材料,卻壓抑了戰前時. 期許多吸引人的面向。戰後的都市社會學,在許多方面解決了芝加哥學派有關個. 於 webpageprod-ws.ntu.edu.tw -

#40.空气污染常见问题

... 发展目标 · 报告&出版物 · 关于空气污染的22个常见问答 · 做个小测验. 最新消息. 新闻& 故事 · 视频 · Featured Updates · 相关活动. 利益相关方行动. 企业 · 城市 ... 於 www.cleanairblueskies.org -

#41.遞進民主: 中國社會的政治轉型契機─西方民主與中共體制以外的第三條路

物質主義作為中國的發展道路,也符合這條曲線—其在消滅貧困的階段具有積極效果,到了追逐物欲的階段則會變成負面效果。決定「拐點」出現的是人口與生態的關係。 於 books.google.com.tw -

#42.為什麼要經濟發展?-當政治走出經濟,民主也就走進社會

濃縮他近五百字的回答,可以包括三點:(1)歷史經驗告訴我們;改革不能不考慮本國的傳統與歷史;(2)在一個體系中,某一方面開始轉變,必然會影響整個體系的 ... 於 www.gvm.com.tw -

#43.一_村庄里的中_ - Google 圖書結果

然而,村民赖以自救的一次性碗筷并不能帮助他们抵挡可能的生态危机。 ... 成本却老无所养、病无所医;另一方面,还要在工业化过程中担负“藏祸于民”、“藏祸于未来”的坏处。 於 books.google.com.tw -

#44.要環境,還是要發展? - 天下雜誌

「永續發展」一詞,直指人與自然關係的核心,是一場「發展與破壞間的大競賽,」美國智庫未來資源中心的保羅.普特尼指出。 長久以來,生態學家和經濟學家 ... 於 www.cw.com.tw -

#45.照明也會造成“光污染” 危害人體健康? - 環境與發展 - RFI

但隨着人類社會發展,“光污染”也成為城市噪聲、熱島等城市污染源頭之一, ... 在一片被人工照明污染的環境之下,造成的危害有以下幾方面:讓城市居民 ... 於 www.rfi.fr -

#46.3527官网 - 新科网

就销售技巧和安全两方面进行保证销售高峰期的正常营运♖,另一方面加强培训! ... 实现城市建设、社会经济与水土资源保护的协调发展,充分利用房山区 ... 於 www.xker.com -

#47.101年環境知識大會考題庫---練習題 - 大忠國小

下列哪個選項是經濟快速發展可能帶來的"壞處"?(1)物質生活改善(2)資源 ... 這樣的城市"不包含"下列哪個選項? ... 下列哪個選項可以看出臺灣在生態保育方面的成果? 於 www.djes.tyc.edu.tw -

#48.农业产地环境污染危害、原因及其防治对策

改革开放20年来,虽然我国农村经济有了很大的发展,但是农业环境污染和生态破坏形势非常严峻,目前影响我国农业产地环境的原因主要以下两个方面:一是工矿“三废”和城市 ... 於 sfncc.caas.cn -

#49.陆铭:城市化为什么重要? - 爱思想

我在这样说的时候,并不是说城市规模扩张的坏处就没有了,事实上,我在本 ... 在城市体系的调整方面,政策导向是重点推进中小城镇的发展,而限制特大 ... 於 www.aisixiang.com -

#50.Курс китайского языка «Boya Chinese». Средний уровень. Ступень I

... O 那位科学家大胆地预言,再过 20 年,世界很多著名的海滨城市将被海水淹没。 ... 指自然环境下生存和发展的平衡状态 Экологическое равновесие 保持生态平衡, ... 於 books.google.com.tw -

#51.中国城镇化为什么有问题? - 新浪财经

我个人认为这两种看法都有问题:与发展经济学公认的城镇化在工业化和 ... 但是他发现一个很特别的情况,一方面国内的小城市发展偏枯(编者注:即发展 ... 於 finance.sina.cn -

#52.城市化发展的利弊_头条

一方面:现在的城市发展的很快,人口快速聚集能给政府方面带来集中快速管理的好处,农村人都可以到自己喜欢的城市去工作定居,可以认识很多朋友,生活水平也慢慢提高 ... 於 www.toutiao.com -

#53.城市化的好处和弊端 - 百度知道

城市 化的弊端:1、大量耕地非正常减少;2、产生严重的城市病;3、房地产泡沫化;4、城市废墟化。事实上,由于城市化进程发展非常快,圈地之风仍然盛行,随着大批豪华厂房、 ... 於 zhidao.baidu.com -

#54.五大問題對生態旅遊構成威脅 - 環境資訊中心

中國建設部表示,實現生態旅遊的可持續發展必須堅持正確的方針,但現況來看有五大問題對生態旅遊環境構成威脅。 一是過多的人工化、城市化對生態環境 ... 於 e-info.org.tw -

#55.【健康科普】什么是“开学综合症”?这份心理调适指南请查收

从假期结束到开学初的这段时间,很多孩子在生理和心理两方面会出现不同 ... 会对孩子健康造成影响,导致孩子无法坚持完成学业,或者发展为躯体形式 ... 於 www.penglai.gov.cn -

#56.生存威脅- 中華白海豚 - 世界自然基金會香港分會

發展 活動導致棲息地消失、環境惡化,令棲息於此的中華白海豚面對嚴峻的生存威脅。 ... 持續不斷的海洋及聲音污染,愈來愈頻繁的交通等,都威脅著我們珍貴的海洋生態。 於 www.wwf.org.hk -

#57.填海的壞處

沙的過程,會挖掘海牀,破壞海牀的底棲生態,同時會於海洋揚起大量懸浮物,令海水 ... 海造陆的好处: 1、增加城市建设和工业生产用地,有效制造平地,以供市区发展。 於 xn------ir7e1tt20hpint03a.urlaub-hauser.at -

#58.【5*同學會】時事多面睇:研究發展郊野公園邊陲地帶 - Yahoo新聞

郊野公園一旦受到破壞將無法修復,永久地破壞香港的生態,影響香港的可持續發展。 社會方面. 發展郊野公園邊陲地帶,有助增加土地供應及房屋供應, ... 於 hk.news.yahoo.com -

#59.科学生活:生态环境与人体健康

目前,我国对这方面的情况仍缺乏全面的调查和研究,对土壤污染导致污染疾病的总体情况并不清楚。但是,从个别城市的重点调查结果来看,情况并不乐观。我国 ... 於 www.gov.cn -

#60.農業對香港的重要性| 農業為何重要?::嘉道理農場暨植物園

在鮮活食物方面,2018年,本地蔬菜僅佔本地消費的1.8%;淡水魚佔4%;海鮮則佔18%。 ... 香港不少生態熱點都座落農地並非巧合,而是因為數百年來,傳統農業一直維持著 ... 於 www.kfbg.org -

#61.我们能为地球做些什么?_世界地球日科普知识 - 江苏自然资源

如果失去森林、地球生态系统就会崩溃,人类就将无法生存。 ... 水体污染的原因是多方面的,但我们每一个人只要注意都可以对减轻这种污染有所作为。 於 zrzy.jiangsu.gov.cn -

#62.環境污染| 公民· 好學 - 中國文化研究院

然而,由於工業化及城鎮化的發展,對環境帶來嚴重破壞。水污染、霧霾天氣、沙漠化、水土流失等已成為當前嚴竣的問題。 LS_diagram_環境污染_v2_1. 資料來源:國家生態 ... 於 ls.chiculture.org.hk -

#63.绿色交通- 抖音百科

绿色交通只有在交通系统与城市布局、土地利用、环境保护等外部系统协捌共生的基础上, ... 可持续性是指人类的经济建设和社会发展不能超越自然资源与生态环境的承载 ... 於 www.baike.com -

#64.广东文化的多维思考 - Google 圖書結果

南来北往,我想正是经济运作的必然结果,只有好处,没有坏处。“随着社会的进步、科技的发展,南北的界限注定要打破,南北的融合、交往是大势所趋。”一个地方如果不能吸收 ... 於 books.google.com.tw -

#65.tral Trel的短语搭配 - 天成号

同时,在全球热门旅游城市,旅行连锁拥有超过2万名海外管家,为高端定制用户 ... 未来,旅链还将整合更多战略合作伙伴协同发展,全面布局旅游新生态。 於 jjlks.cn -

#66.城市化的好处(城市化的好处和坏处是什么?) - 痴痴资讯网

城市 化是指人口集中在城市,农村向城市转化的过程。说明城市数量增加,规模扩大,城市人口占总人口的比例增加。城市化与生产力发展水平有关。 於 www.chichizixun.com -

#67.擁有熱帶雨林的國家,就不能開發、不能有經濟發展嗎?

經濟發展與雨林保育之間是否能達成平衡? ... 國、2000多個非政府組織聚集開會,目的就是希望人類、地球生態、地球環境等各方面,都能夠永續存在。 於 www.thenewslens.com -

#68.亦即香港人慣稱的生活質素。一般而

不同組織及地區對生活素質的理解: 北歐地區以社會平等、政治自由、生態平衡等為衡量 ... 多元文化不但為香港增添色彩,有助吸引國際人才,提升城市的競爭力,更能增. 於 www.edb.gov.hk -

#69.山东雾霾严重开窗3分钟PM2.5浓度飙升10倍

但是现在雾霾如此严重,是开窗换气好还是门窗紧闭好? 开窗半小时到底是好处大?还是坏处大?记者做了一次 南京高淳区找模特大保健按摩一条龙. 於 www.sx-fl.com.cn -

#70.城鎮化有什麼壞處? - 雅瑪知識

城鎮化確實有利有弊,一方面是人口素質的提高,經濟的發展,另一方面則是環境汙染,人地矛盾增加,還有資源緊缺,貧富差距拉大等問題,因此這就需要 ... 於 www.yamab2b.com -

#71.文明的“双相”——灾害与历史的缠绕 - Google 圖書結果

另一项安全策略就是建立多元化的人类生态系统,增加并联环节,减少串联环节,减少生态风险。五是从最坏处着眼,向最好处迈进,处理好日常管理与危机管理之间的相互关系, ... 於 books.google.com.tw -

#72.传统城市发展面对生态平衡问题 - 知乎专栏

回顾2003年的“非典”都是在大城市爆发的,包括香港、广州、台北、北京。这些城市的生态系统已经退化了,一方面是自然退化,包括环境污染、系统退化、资源枯竭、生态服务功能 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#73.区域协同发展与绿色城镇化战略路径

生态 环境的前提下创造繁荣的经济,意味着发展的理念、未来城市承载的内容、 ... 等环境问题,已经渗透到人们生活的各个方面,严重影响人们的生活质量和健康. 於 www.cciced.net -

#74.大埔新市鎮考察

70年代發展成新市鎮; 大埔新市鎮主要由填海而形成; 林村河由西向東穿過新市鎮 ... 污水及垃圾污染河流水質,影響生態,更會影響生態及附近到林村河啄食的雀鳥的健康。 於 ww3.cbt.edu.hk -

#75.城市化的好處和壞處是什麼? - 每日頭條

山川網:城鎮化進程,始終是我們過去研究中國區域經濟發展的最重要切入點。這場耗時日久、地域廣闊、波及者眾的國家性、社會性進程,一方面強力推動了宏觀 ... 於 kknews.cc -

#76.教學提示第一站:城市發展與環境問題 - EdUHK

在過去數百年,隨著人類在科技和經濟方面的進步和發展,世界正逐步邁向城市化(urbanization)進程。愈來愈多人從. 農村和郊外地區移居至城市,成為「城市生物」(urban ... 於 www.eduhk.hk -

#77.狂開冷氣反讓天氣更熱!如何避免惡性循環?-低碳生活部落格

如果可以改變空調冷卻系統,其實是能夠滿足大部分的聯合國永續發展 ... 另一方面,交通部門的空調也要好好被整治一番,因為全球交通工具內的空調 ... 於 www.delta-foundation.org.tw -

#78.劉克襄

劉克襄年輕時候,就以鳥類生態作為散文題材,開啟了臺灣自然寫作的風氣,由於他對 ... 呼籲保護生態環境,但我們在城市裡不斷撲殺野狗,急功近利地挑剔牠們的壞處,卻 ... 於 proxy.yphs.tp.edu.tw -

#79.智慧城市為什麼不被支持?三個保護隱私權與建立公民信任的 ...

即便智慧城市以創新的科技,解決了市民遇到的健康、安全、平等、糧食等 ... 其中物聯網更是在永續與健康的都市發展訴求下,成為重要的一環,因其扮演 ... 於 www.bnext.com.tw -

#80.隱形殺手 空汙:面對霧霾、戴奧辛、PM2.5,我們該如何反擊?

煤礦成為工業與社會發展的燃料,為期將近三百年,從歐洲工業革命開始,到最近中國的工業化為止。 ... 同時也對生態系統造成傷害,另外也是大氣當中二氧化碳增加的主因。 於 books.google.com.tw -

#81.城市发展必须牺牲环境吗? | 中外对话 - China Dialogue

中国解决环境问题的战略是符合生态现代化理论的,将避免经济发展中的 ... 城市扩张、高速交通基础设施、汽车及住房消费以及其他物质方面的去增长。 於 chinadialogue.net -

#82.中国可持续发展中的挑战、 机遇与中美合作前景

化建设、社会建设各方面和全过程,努力建 ... 目前,保护环境和自然资源、建设生态文明,作. 为国家发展指导思想其重要 ... 内十大污染城市中有七个便来自这个北方省份. 於 www.chinausfocus.com -

#83.城市化的好处和弊端 - 酷财经

首先,要牢牢把握生态文明建设的大方向,把“绿色发展、循环发展、低碳发展”作为实现城镇化的主导性原则,引导城镇化建设走“美丽”之路,让“美丽中国”成为宜 ... 於 m.kucaijing.com -

#84.哲學研究所- 應用倫理研究中心- 應倫通訊 - 國立中央大學

在1990年新成立的生態旅遊學會(The Ecotourism Society)與國際自然保育聯盟(IUCN)大力推動之下,提出了一種兼顧自然保育與遊憩發展的旅遊活動──生態 ... 於 in.ncu.edu.tw -

#85.城市化有哪些好處呢?有何依據? - 頭條資訊

確切的說我們現在的發展,是城鄉一體化包容發展,不是農村城市化。 ... 壞處是大家都紛紛棄家鄉,而外地外國務工,一旦大家觀念改變了,人就會現實 ... 於 www.gushiciku.cn -

#86.Urbanization Processes城市化過程

在已發展國家:城市自然人口增長的速度慢,所以自然人口增長沒有明顯影. 響城市化的水平。 ... 社會、經濟及生態是可持續城市的基礎,三者必需彼此平衡。 於 www.flss.edu.hk -

#87.空气污染对哪类人群影响最大?

而在发展中国家的大城市中,最贫穷的人口蜗居在非正规住区,通常与垃圾堆比邻而居, ... 空气污染不仅会损害人类健康,还会在很多方面阻碍经济发展。 於 www.unep.org -

#88.探討經濟發展與環境保護的平衡點 - PureBamboo

因此,本文將集中於剖析經濟發展於環境保護之間的利害關係和香港的部分 ... [1] 另一方面,環境保護則是指透過關注保護和改善自然環境,如保護大自然 ... 於 www.purebamboo.com.hk -

#89.第八章減輕或避免不利環境影響之對策 - 臺北市首座- 台北市政府

為因應交通成長、噪音管制法令變動及沿線社經發展,計畫道路全線. 預留增設2 公尺高防音牆之空間及 ... 265m2),生態除污池並規劃種植除污水生植物包括蘆葦、香蒲、卵. 於 www-ws.gov.taipei -

#90.發展、環境與健康

據估計,在多數的大城市裏,空氣污染物中(如一氧化碳、碳氫化物、氮氧化物及懸浮物質)有相當比例是由機動車輛排放出來的。當這些污染物達到一定濃度時,便會引致如支氣管炎 ... 於 www.macaudata.mo -

#91.疫情有得有失,扭轉世界環境和氣候情況? - Greenpeace

不少人為求方便隨意丢棄口罩,造成全球塑膠和水質污染嚴重,破壞生態環境 ... 而且在新冠疫情期間,尤其在一些城市和國家禁足、封城時,無可奈何改變 ... 於 www.greenpeace.org -

#92.「報復性出遊」害地球承擔報復-開始永續旅行吧! - 倡議家

台灣政府因應國際趨勢,除了同步啟動「2017生態旅遊年」,更展開為期四年的「Tourism 2020-台灣永續觀光發展方案」,促進旅遊產業轉型,透過結合在地資源 ... 於 ubrand.udn.com -

#93.当前人口流动的主要特征及对城市化的影响 - 人民论坛

总体而言,人口流动促进了城市经济增长,也促进了个体自我发展。 ... 人口纷纷涌入大城市,一方面是因为有较好的就业前景,特别是能够获得较高的 ... 於 www.rmlt.com.cn