白冷會的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦簡鴻模寫的 蘭嶼徒步環島不要載我 和NicholasFan的 海岸山脈的瑞士人(暢銷經典版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站歷史的溫度:東華大學歷史系師生共筆「白冷會」田野調查紀錄也說明:1953年冬,來自瑞士的錫質平神父(Rev. Jakob Hilber, 1917-1985)進入臺東傳教,帶來近70年來天主教「白冷外方傳教會」(Societas Missionaria de ...

這兩本書分別來自玉山社 和積木文化所出版 。

國立臺北藝術大學 藝術與人文教育研究所 陳俊文所指導 謝岱霓的 阿美族教會歌曲傳唱教學實踐 (2021),提出白冷會關鍵因素是什麼,來自於阿美族、教會歌曲、文化傳承、文化認同。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 建築系 施植明所指導 蔡文娟的 臺灣戰後天主教中學校園建築 (2021),提出因為有 教會中學、天主教、校園建築、現代建築的重點而找出了 白冷會的解答。

最後網站民宿站內快搜: 白冷會則補充:民宿首頁 标签 白冷會. 民宿站內快搜: 白冷會. 台東市郊旅遊 · 特色教堂-世界遺產票選第... 客房介紹. 蝴蝶雙人套房 · 客房介紹 · 洛神六人套房.

蘭嶼徒步環島不要載我

為了解決白冷會 的問題,作者簡鴻模 這樣論述:

沒讀過這本書,別說你去過蘭嶼! 從校園走向部落創新,再從課堂進入文化體驗; 由輔大教授一步一腳印帶領我們,漫步走讀達悟文化的歷史與風采。 「蘭嶼」這個名字,是二戰後改由國民政府統治時,因島上的蘭花享譽國際而以此命名。實質上,於生長在這塊島嶼的達悟族人觀點中,面積僅四十平方公里的她,更應該被稱之為──pongso no Tao(人之島、達悟之島)。 你我也有所不知的達悟文化── 達悟傳統命名文化裡,父母得跟著小孩改名; 蘭嶼曾有過重刑犯監獄,甚至改制成「勵德班」; 除了生物與文化多樣性,蘭嶼連車牌也是多樣性; 達悟喪葬儀式限男性參加,送葬前會在家門

前擺竹竿; 特有種蘭嶼角鴞在達悟文化裡象徵著惡靈、魔鬼的眼睛; 建造一艘拼板舟要用到七種樹木、大小船的木頭數量依各部落有別。 從通識課的部落教學,搖身一變成為最熱門的體驗達悟文化行程; 徒步環島七十圈淬煉出最完整的導讀蘭嶼自然人文與鮮為人知的歷史! 從輔大通識課「認識台灣原住民」出走,透過徒步蘭嶼兩天共計四十公里的路程,解說在地的自然地景與人文歷史。本書融合部落耆老詳解達悟族裡的飲食、服飾、住居、造舟、歌舞、宗教等傳統文化,與作者二十餘年的實務教學經驗,以全面且完整、具體而生活的書寫方式,為旅人們揭示pongso no Tao的神祕面紗。 本書特色 1.

淺顯易懂的文字與生動活潑的圖像記錄,完全剖析達悟族的食、衣、住、行、育、樂。 2. 以作者二十年來的帶課/帶團經驗與走遍七十回的實地踏查,詳盡解說蘭嶼達悟文化的前世與今生。 真心推薦 中原大學榮譽教授、原台灣中油公司董事長 林聖忠 台灣文史作家 曹銘宗 《台灣 Camino 指南》作者 姜樂義 ──專文推薦 口碑好評 本書對於每一位研究原住民文化及對南島風情有興趣的讀者,都是不可不讀的著作。──林聖忠 中原大學榮譽教授、原台灣中油公司董事長 簡教授在書中介紹蘭嶼的政經、史地、自然、文化等,可說是一部蘭嶼百科全書。──曹銘宗 台灣文史作家

徒步是一種選擇,只是方法,是過程,不是目的……當您背起行囊跨出去時,請記得作者強調的:「重要的東西,不是用眼睛看,而是用心去體會。」──姜樂義 《台灣 Camino 指南》作者

白冷會進入發燒排行的影片

本集主題:「看見印尼:橫跨赤道的彩虹國度」新書介紹

訪問作者: 李東明

內容簡介:

相對於災難、印傭、排華、交通紊亂等刻板印象,

本書中的印尼既豐富多元又繽紛,

是個充滿活力、樂天的微笑國度。

萬萬沒想到,身上流著一點台灣原住民血液的我,在二○○九年開始的五年半印尼駐外生活中,台灣原住民的純樸、笑口常開、喜愛分享與群體感很重的性格,竟會在印尼許多原住民族朋友的身上找到了共鳴點、發酵,讓我可以享受如魚得水、悠遊自得的感覺。

作者因公派駐印尼五年半,親身接觸、探訪這個被極度刻板印象化的國度,除了體會台灣與印尼之間所存在的歷史情結之外,也憑著微笑換來了串串美好的記憶。返台後,他將對印尼的觀察與回憶書寫成冊,希望透過這些記錄,讓多一點的台灣人認識這個多元化國家,增進彼此間的瞭解,也拓展國人的視野,開闊台灣的國際空間。

作者簡介:李東明

台東人,有四分之一台灣原住民血統。

自幼喜與大自然為伍,跳入太平洋游泳潛水、在大武溪河口捕撈溯溪而上的透明日本禿頭鯊幼苗;甚至跟隨專業捕蝶人穿梭大武的山林溪畔,追捕蝴蝶貼補家用。

青春期曾受到天主教瑞士白冷會傳教士們的照料,因感念而走上西班牙Camino de Santiago朝聖之路。

派駐印尼是公職生涯中的最後一站,曾跟隨專家進入Baduy族人的祖居地,搭上印尼傳統風帆船Pinisi跳島巡遊印尼的海角與天涯,願與有緣人分享他所看見的印尼……

阿美族教會歌曲傳唱教學實踐

為了解決白冷會 的問題,作者謝岱霓 這樣論述:

台灣原住民人口近50%為都會原住民,文化工作者高聲主張原住民族文化傳承,藉由學校教育、家庭環境、社區大學以及媒體等資源,得以推廣原住民族文化。都會區中可見次級文化對青少年的內在影響力、家長未落實族語生活,加上母語及傳統歌舞文化師資不足,面對許多因素造成原住民族在都會區文化上的發展。 本研究的研究目的為提升都會阿美族人對母語能力、歌謠技能以及身份認同。因天主教為原住民族重要信仰之一,研究者在教會中教授天主教阿美語歌曲以信仰力量帶動文化認同。本研究暨教學實踐計畫採用行動研究法,以桃園地區某一天主教堂為研究場域,研究者針對都會區阿美族教友,教授阿美語彌撒歌曲,將學習者學習觀察與課後訪談,

做資料整理與討論,探究教會歌曲與都會區阿美族人的意義與影響。 都會區原住民增加母語認知能力以及自我認同感,不僅僅以教會歌曲單面向讓學習者有所感受,學習者個人的生長經歷、生活環境與信仰程度也有所影響。學習演唱阿美語彌撒歌曲,提升了對音高的敏銳度以及視譜能力外,從演唱歌曲過程中,吸收母語詞彙。藉由浸入母語歌曲中,使都會區阿美族人更認識自身文化,並拉近與原鄉部落間的隔閡。

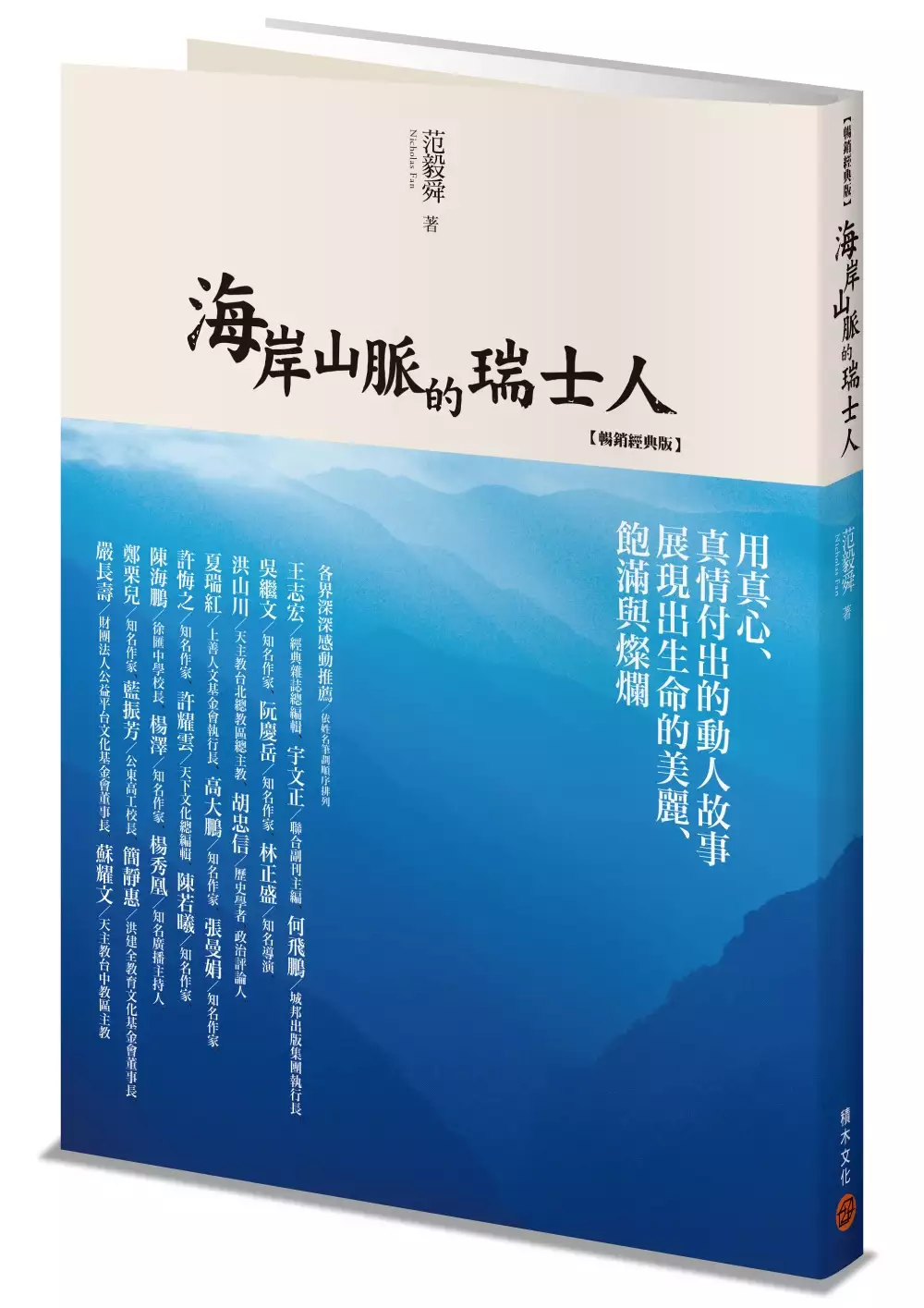

海岸山脈的瑞士人(暢銷經典版)

為了解決白冷會 的問題,作者NicholasFan 這樣論述:

用真心、真情付出的動人故事 展現出生命的美麗、飽滿與燦爛 有這麼一群人,在二十世紀五○年代,跨過半個地球,千里迢迢地從富裕的瑞士抵達貧脊偏僻的臺灣東部海岸山脈。正值青壯的他們,為信仰獻身,在風光明媚的海岸線上建立美麗的教堂、醫院、學校、智障中心。他們並非不想念瑞士的家鄉,但若你有機會遇見他們,他們會異口同聲地告訴你:「臺灣是世界上最美麗的地方,而臺東縱谷更是臺灣最漂亮的所在。」 這是一本關於神職人員的書,然而,被它感動的人,卻不止於天主教教徒。擅長人文書寫的國際級資深攝影家范毅舜,首度觸及個人私密與經歷,他將圖片和文字沉澱為樸實無華的媒材,與讀者分享他與這些神職人員間的互動,進而成長的

歷程。透過作者的鏡頭,這些修道人被歲月刻劃出的人生軌跡面貌,不需要言語,就足以讓人感動。所有故事的感染力,都必須回歸到人物本身的人格與情操,誠如作者所說:「好的故事是相處來的。」 在全盛時期,東海岸有近五十位白冷會士在此服務,他們為沒有血緣關係的臺東人們付出全部,經過近六十年,而今只剩寥寥可數的幾位老人家仍在這兒繼續做他們該做、能做的事。社會大眾對恪守獨身誓願的修道人,總有一種伴隨神祕而來的好奇。然而,對這些終身奉行神貧、貞節、服從的神職人員而言,人們欠缺什麼,他們就努力奉獻什麼,包括生命,包括愛。 半世紀前來到這兒的瑞士人, 終將化成海岸山脈的一部分, 像一粒種籽般, 他們在西方出生、成長

,最後卻扎根於遙遠的東方大地, 開花, 結果。在一個無法久長的人間裡, 他們為有緣與他們交會的人,開啟了一份天國的嚮往。 【一封白冷會士的家書】 親愛的母親, 自拿波里上船後,穿過蘇彝士運河,陸續經過北非、印度孟買、雅加達、新加坡、香港,一個多月的日夜兼程後,我與其他會士弟兄終於抵達了台灣的東部。眼前這片美景只能用「歎為觀止」來形容啊!青翠的海岸山脈與瑞士的高山差不多,但美麗的太平洋卻是家鄉所沒有的。 天氣很悶熱,熱得讓人受不了,很多時候我都覺得自己快被烤焦了,而且這裡沒有會院,我們住的地方相當簡陋,更別提伙食了,為了控制預算,我們的長上讓我們真的是吃不飽也喝不好,完全無法與在瑞士時相比擬;

不過,這裡的人很窮,很多人都沒有鞋穿,相較之下,我們小小的犧牲刻苦,就顯得微不足道了。 雖然如此,我難免想著:如果偶爾能享用一塊家鄉的巧克力,搭配一杯香醇的咖啡,該是多麼美妙的事! 然而這個調皮的念頭,還不足以成為「距離」的對比啊。親愛的媽媽,或許未來我們不是那麼容易見面了(對不起,想到這裡,我的眼睛又濕了起來),但我相信您為我所流的思念淚水,將是天主胸前最美麗的一串珍珠。 親愛的媽媽,感謝您的捨得,好讓您最親愛的孩子能到異國遠方為天主的子民服務,好天主定會賞報您的犧牲與奉獻。 我即將要開始學習這裡的語言與文化了,請為我祈禱,我可是一點把握也沒有。 想念爸爸與弟妹們,我將在每晚的夜禱中與你們重

逢。 您遠方的孩子敬上 一九五四年六月九日 ★各界深深感動推薦 (依姓名筆劃順序排列) 王志宏(經典雜誌總編輯)、宇文正(聯合報副刊組主任)、何飛鵬 (城出版邦集團執行長)、吳繼文(知名作家)、阮慶岳(知名作家)、林正盛(知名導演)、洪山川 (天主教台北總教區總主教) 、胡忠信(歷史學者、政治評論人)、夏瑞紅(上善人文基金會董事)、高大鵬(知名作家)、張曼娟(知名作家)、許悔之(知名作家)、許耀雲(天下文化總編輯)、陳若曦(知名作家)、陳海鵬(徐匯中學校長)、楊澤(知名作家)、楊秀凰 (知名廣播主持人)、鄭栗兒(知名作家)、藍振芳(公東高工校長)、簡靜惠(洪建全教育文化基金會董事長)、嚴

長壽 (財團法人公益平台文化基金會董事長)、蘇耀文(天主教台中教區主教) 字裡行間飽滿著深情,敘述描繪出神父們美好生命的奉獻,令人動容不已。──林正盛(知名導演) 乍讀下,覺得作者筆觸冷靜,甚至屢屢露出疏遠距離外的輕笑,然而細細看下去,底層濃厚也真摯的情感,就源源流滾出來,既傷感也觸動人心。是相當誠懇也動人的書寫。雖是描述自己孺慕般、與一群奉獻自我的外籍神父們的忘年交,同時鋪露出自己在成長過程裡,如何面對信仰與個人性向的心路歷程,樸素書寫的風格,閃現自我面對生命的誠實與勇氣。書寫時極力壓抑、不願輕易顯露的情緒,反而流露出讓人更為難忘的深刻感動,是那種在心靈與心靈交會時,相互施放與接受的溫

暖。──阮慶岳(作家、元智大學藝術創意系系主任兼藝術管理所所長) 這群瑞士人,是一群傳教士,他們許多人是很年輕時就到台灣,一生都落腳在當時相當貧瘠的海岸山脈,和真正的台灣人(原住民)生活在一起,用他們的知識與奉獻,一點一滴做他們認為該做的事……我無法用語言、文字多說什麼,因為他們對台灣的愛,所有的語言、文字都嫌多餘。──何飛鵬(城邦出版集團執行長) 展現你眼前的,將是一段獨特、深沉、勇敢而詩意的旅程。──吳繼文(知名作家) 從海岸山脈到翼下之風,在每一則動容的天使故事中,瞥見了上帝的指印。──鄭栗兒(知名作家)

臺灣戰後天主教中學校園建築

為了解決白冷會 的問題,作者蔡文娟 這樣論述:

在臺灣教育發展歷程中,天主教教會以其外力於台灣參與不同程度的教育建設,而其於戰後所廣泛設立之私立天主教中學成為一種校園類型。本文以臺灣在戰後由天主教教會興建之中學校園建築為關注對象:因臺灣除第一間天主教中學—靜修女中為於日治時期所建外,其餘多為1949年後教會組織隨國民政府遷移來台而建校,而其中教會成員除一般所認知西方教會人士之外,更多是來自中國地方之修會人士。天主教教會中學背景除具備本身西方宗教理念之外,亦受修會國籍背景等因素影響,加上於該時期面臨政治時局、建築現代技術及潮流之變化;使教會中學校園建築空間內呈現出自現代建築形式及西方信仰理念,也出現許多帶有國族意識之中國式樣特色,呈現中西融

合之校園建築型態,具備臺灣戰後校園現代建築之價值與時代性。故本文欲從兩角度觀看教會中學之發展:第一,將戰後天主教教會中學放置於臺灣中學校園發展脈絡中來看—戰後臺灣社會經濟歷經動亂到穩定之過渡時期,政府及社會開始培養教育工作以穩定國家發展。此時中學教育發展上承日治時期教育制度及校園原型,後受國民政府所廣設之公立中學影響下,私立中學將呈現怎樣的戰後現代化校園及建築?第二,將從天主教會本身來看,由不同教會外力影響之下,私立中學校園空間如何別於其他國民中學?並將以臺灣天主教教會中學校內之校園配置,以及其教室、禮堂、聖堂等建築類型,依其空間型態或外觀形式作為分析,歸納出教會中學之校園建築特徵。

白冷會的網路口碑排行榜

-

#1.校園雜誌雙月刊2018年11、12月號:欲望的門訓

... 會乃紀念竭力服事主,卻在壯年離世的瑞士籍紀守常神父)抵達台東,第一站就是白冷會總會會館。此會館建於一九六六年,位於台東杭州路自購的土地上。1 我們造訪當日,是由 ... 於 books.google.com.tw -

#2.白冷會臺灣區會文獻選譯三| 誠品線上

白冷會 臺灣區會文獻選譯三:2012年起,地方文史工作者趙川明老師徵得白冷會的同意,與歐斯定修士合作,將白冷會從瑞士寄回來的臺東總鐸區大事紀、錫質平神父的傳教日記 ... 於 www.eslite.com -

#3.歷史的溫度:東華大學歷史系師生共筆「白冷會」田野調查紀錄

1953年冬,來自瑞士的錫質平神父(Rev. Jakob Hilber, 1917-1985)進入臺東傳教,帶來近70年來天主教「白冷外方傳教會」(Societas Missionaria de ... 於 www.ndhu.edu.tw -

#4.民宿站內快搜: 白冷會

民宿首頁 标签 白冷會. 民宿站內快搜: 白冷會. 台東市郊旅遊 · 特色教堂-世界遺產票選第... 客房介紹. 蝴蝶雙人套房 · 客房介紹 · 洛神六人套房. 於 www.lohasbnb.com -

#5.愛在公東錫質平神父的故事【華文親子導讀】

1946年,錫神父曾短暫至中國傳教兩年,後因共黨勢力抬頭返回瑞士,直到1953年10月來到台灣台東,被任命為白冷會台灣區會首任會長,負責天主教在台東開教的工作。 竭力改善 ... 於 childrensbook.pct.org.tw -

#6.有一種精神,在台東白冷會

從我高中開始的吧,媽開始在白冷會工作,在歷史課本之外,我也有機會更深層地認識天主教。只不過當時對生命的理解很少,印象僅在有非常多外國籍的神父 ... 於 vincentkensei.pixnet.net -

#7.白冷會 - 公東教堂kungtungchurch

名稱及起源:瑞士白冷外方傳教會是按傳信部特別頒發的諭令,在一九二零年五月三十日成立的,此諭令是由教宗本篤十五世認可的。該會是一個傳教士們的團體,由非會士神父 ... 於 kungtungchurch.weebly.com -

#8.為傳教雙手長滿厚繭:奉獻台灣58年的葛德神父,要回瑞士了!

1953年白冷會至窮鄉僻壤的台東作為傳教區,近70年歲月中,多位神父和修士刻苦耕耘、犧牲奉獻,如今多已凋零;85歲葛德神父將在16日返回瑞士頤養天年, ... 於 www.storm.mg -

#9.Tag / 白冷會

白冷會 後山傳愛 ... 東臺灣地方知識庫計畫,在地知識主題建置工作。詮釋資料採用文化部國家文化記憶庫詮釋資料V2.1版,作品/文物(C… 於 eastmemory.tw -

#10.天主教白冷會教士照顧台東弱勢逾半世紀 - 公視新聞網

早期台灣社會經濟貧窮,偏遠地區卻有一群來自外國的傳教士默默救助社會底層的民眾,照顧他們的健康和提供教育機會。天主教白冷會的瑞士籍神職人員, ... 於 news.pts.org.tw -

#11.以愛之名白冷會奉獻台東70載

日前,白冷外方傳教會在台東市杭州街辦公室,展出神父、修士的老照片和故事。 白冷會常務董事張佳雄說,錫神父剛到台東時看到原住民竟然這麼多族群 ... 於 www.merit-times.com -

#12.白冷會瑞士籍魏主安神父逝世台東2/19舉行告別彌撒

白冷會 瑞士籍魏主安神父13日下午1點多在天主教台東聖母醫院安祥過世,享壽91歲,2月19日舉行告別彌撒;魏神父1963年到台東服務,不僅費盡心思學習國語 ... 於 news.ltn.com.tw -

#13.台中東勢重現校園電影院的美好放映國片《本日公休》大獲好評

... 會協拍,現場東勢石圍牆(石城)居民、學生熱烈支持,8歲到88歲觀眾四代同 ... 市府客委會表示,市府上半年於和平白冷天輪社區舉辦夜間電影院廣受好評 ... 於 www.taichung.gov.tw -

#14.現代評論・ - 第 5 卷,第 105-130 期 - 第 211 頁 - Google 圖書結果

... 白冷滋去,他與梅克約定 的是愛情的最後一聲嘆息的回響還 ( 217 ) 現代評論第五卷 ... 會集所。他的朋友們正在非常感動的把他的信念了又念,可憐他,懷」,不顧她丈夫願意不 ... 於 books.google.com.tw -

#15.白冷會創醫院、助窮人貸款逾40名瑞士神父修士奉獻台東一 ...

瑞士出生的台灣人1台東白冷教會神父、修士,和台東人一起喝著小米酒,說著流利的方言和阿美族話,連最後的遺體都捐出來,奉獻台東一甲, ... 於 www.cna.com.tw -

#16.五洲圖考 - Google 圖書結果

... 白冷與加利勒亞之納面朝白冷在京都南約十六里當不下二千年之久此該處勝蹟之一二也 ... 會断建大堂於此雖以後屢會時艱不無有加爾瓦暑山高若邱陵上平廣方三十一丈六尺為 ... 於 books.google.com.tw -

#17.白冷會臺東六十年的寧靜生命美學 - 農業知識入口網

2013年適逢鹿野天主堂的葛德神父晉鐸50周年紀念,葛神父雖已高齡78歲猶神采奕奕,奉獻一如當初,他負責東河及蘭嶼兩大堂區,教友只要聽到噗噗噗的老舊摩托車聲,就知道他來 ... 於 kmweb.moa.gov.tw -

#18.【特別企畫】白冷會愛與奉獻,畫出台東最美風景(上)

台東的天主教白冷外方傳教會大門口。 白冷會,全名白冷外方傳教會(Bethlehem Mission Society),是個天主教修會,源於19世紀末 ... 於 tcnn.org.tw -

#19.近思續錄 - 第 10-16 卷 - Google 圖書結果

... 白冷而濕南升保淵會將作为是激假他便遵此只是空底卻不會符手法採看自冷而濕終不知道有是不是很有道理見得空而不知他有見得不作說空空亦未尋一銜頭緒飄稱所以人都這他處 ... 於 books.google.com.tw -

#20.天主任用的佛教徒 - Google 圖書結果

... 冷會」全名白冷外方傳教會( Bethlehem Mission Society, SMB),簡稱白冷會,白冷會源自於十九世紀末法國籍巴皮耶神父為培養神職人員,在瑞士琉森市附近創辦傳教中學,並於 ... 於 books.google.com.tw -

#21.【思想廣場】異言堂〈蛇還是十字架〉 谷慕特

電影內容大致描寫的是1960年代,第一批天主教白冷會傳教士進入阿美族部落宣教,以及所遇到的教會本地化和傳統信仰衝突的問題。 片中有幾點值得特別注意的地方:首先,劇中 ... 於 www.verbiestfoundation.org -

#22.白冷會臺灣區會文獻選譯(三)

內容簡介. 2012年起,地方文史工作者趙川明老師徵得白冷會的同意,與歐斯定修士合作,將白冷會從瑞士寄回來的臺東總鐸區大事紀、錫質平神父的傳教日記,以及趙老師在 ... 於 www.books.com.tw -

#23.藍白合進度?朱立倫喊「不會只是零合遊戲」:確認一定是藍 ...

4缺1!賴清德、柯文哲、郭台銘現身賀聖宮 · 藍白合再喊話朱立倫:希望1+1藍白大於2 · 郭台銘連署門檻達標!侯友宜冷回這句話 · 上一則 主持人喊「賴總統 ... 於 www.setn.com -

#24.洋務經濟通攷 - 第 1-12 卷 - Google 圖書結果

... 會會堂而并由煙道上出室内冷空氣由陆底入爐以補其空煤炭得養氣位復由煙通上升缺此易見之理試申际燒令紅薄紙在鐵上離數寸献即飛上升以附鐵之空氣上升四白冷空氣來補其空 ... 於 books.google.com.tw -

#25.奉獻台灣65年白冷會神父台東傳教日記出版

這些文獻多用德文書寫,由歐思定修士口譯後,他再接手整理翻譯也表示,因為蒐集的文獻史料篇幅甚鉅,只能分批出版。 瑞士天主教白冷會自西元1953年開始派 ... 於 www.epochtimes.com.tw -

#26.白冷會會館-文化部國家文化記憶庫

西元1953年白冷會來臺之初,都住在現在的福建路天主堂,該建築為瑞士總會的Karl Freuler神父來臺度假時,紀錄了該基地狀況,並回到瑞士完成設計圖後,再交給林志柔修士 ... 於 memory.culture.tw -

#27.愛與溫暖:我所瞥見的白冷會(二) - 人社東華

陳嬿亘華文文學系學士生五、歐思定修士和臺東天主教白冷外方傳教會會院不到5 分鐘車程,下午2 點[…] 於 journal.ndhu.edu.tw -

#28.白冷會瑞士籍魏主安神父病逝奉獻台灣一甲子後山傳愛逾半 ...

剛開始學習國語和台語讓他花了不少心力,他連阿美族語都講得比阿美族人還要好。 魏主安神父生於瑞士,1956年入白冷會,1963 ... 於 siow3033.wixsite.com -

#29.白冷會修士歐思定88歲生日饒慶鈴感謝奉獻台灣一甲子

來自瑞士的天主教白冷教會修士歐思定來台傳教服務1甲子,台東縣長饒慶鈴與他的友人一同為他慶賀88歲生日,感謝他對於台東的付出。歐思定自27歲離開 ... 於 www.chinatimes.com -

#30.法人登記公告-財團法人台灣省台東縣天主教白冷會

臺灣臺東地方法院公告主旨:公告歐思定等聲請辦理財團法人台灣省台東縣天主教白冷會變更登記,業經本院登記處於中華民國109年07月06日登記於法人登記簿,俟登記程序完成後 ... 於 www.judicial.gov.tw -

#31.天主教白冷會教士台東照顧弱勢逾半世紀

早期台灣社會經濟貧窮,偏遠地區卻有一群來自外國的傳教士,默默的救助社會底層的民眾,照顧他們的健康和提供教育機會,天主教白冷教會的瑞士籍神職 ... 於 www.hakkatv.org.tw -

#32.蔡英文喊話選後凝聚朝野共識藍白冷回:團結不必分選前選後

陳智菡強調,以團結取代對立,其實不用不分選前或選後,蔡總統任期還有7個多月,不應再蹉跎。選後,柯文哲若執政也會言出必行,召集國是會議結合朝野力量 ... 於 www.scooptw.com -

#33.「白冷會墓園教堂」─ 小馬天主堂| 台東經典建築之作

被稱為「白冷會墓園教堂」的小馬天主堂,是修士傅義(Julius Felder) 來台灣後的第三個作品。簡潔素雅的設計為天主堂贏得建築金鼎獎,而且更被列為台中 ... 於 holiday.gowentgone.net -

#34.天主教花蓮教區醫療財團法人台東聖母醫院沒有圍牆的醫院

當時白冷會自中國大陸撤來台東已有十年的歷史,會務發展相當快速,人數逐年增加,卻缺乏專門人才處理日漸龐雜的會務,瑞士總會於是找上了歐修士。 「台灣?」歐修士當時第 ... 於 www.st-mary.org.tw -

#35.谷關住宿

我們全天候為你提供協助,出走都唔會注定一人! 和平谷關溫泉飯店-2023 年 ... 必吃的鱘龍魚、白冷冰棒、白冷肉包都… 發佈留言取消回覆. 發佈留言必須 ... 於 dwarfvx9.midvalley.edu.np -

#36.李清志專欄〉打造台灣東海岸最美麗珍珠,瑞士白冷會經典之作 ...

... 白冷外方傳教會(Bethlehem Mission Society)建立的教堂,這些都是白冷會傅義修士(Rev. Julius Felder)設計監造。 他在1965年來到台東,便連續在東 ... 於 alive.businessweekly.com.tw -

#37.這些人,這些事:用生命疼惜台灣的「愛的守護者」 - Google 圖書結果

... 白冷會外方傳道會」的神父,在台東落腳,開始傳福音的工作。所謂「白冷」,就是基督教所說的「伯利恆」,而「外方」指的是去外國開拓福音工作的單位,就像基督教的「海外 ... 於 books.google.com.tw -

#38.瑞士人在臺東67年白冷會神父未公開手札揭密

西元1953年,瑞士天主教白冷會(Bethlehem Mission Society)開始派會士來臺傳教,他們興辦學校、改善醫療、造橋鋪路、濟弱扶貧,長達67年的無私奉獻,為地處偏遠的臺 ... 於 eycc.ey.gov.tw -

#39.萬里福田寵物禮儀

勿包裹遺體不少飼主怕寵物冷,會用布或毛巾層層包裹其遺體,請千萬不要這麼做 ... 寵物寶貝黑/白大理石罐. 詳細資料 · 查看更多. TOP. 回首頁 · 萬里福田 ... 於 www.petscastle.com.tw -

#40.從他者到我者:白冷會外籍傳教士與東臺灣土地和人群結緣之始

1953年10月12日,應「花蓮教區」費聲遠主教(Bishop André-Jean Vérineux, 1906-1983)之邀,錫質平神父進入臺東宣揚天主教,象徵「白冷會」與臺東土地與 ... 於 kamatiam.org -

#41.種下一顆良善的種子——白冷會歐思定修士

原以為自己會被白冷會派去非洲,最後卻搭了一個月的船來到臺灣,來自瑞士的歐思定修士,就此開啟與臺灣長達60年的緣分。 於 homeruntaiwan.com -

#42.白冷會歐思定修士來臺一甲子饒慶鈴感謝「正港的臺灣人」

【記者朱達志/台東報導】昨(25)日是天主教白冷外方傳教會歐思定修士87歲生日,今年也是歐修士來台灣傳教服務60年,縣長饒慶鈴與歐修士的朋友共同為歐 ... 於 newstaiwan.net -

#43.班車時刻表

東勢-裡冷部落-谷關. 時刻表, 票價表:全票 半票 · 票價查詢 · 營運路線圖 · 招呼站地址. 266繞2. 東勢-白冷國小-谷關. 時刻表, 票價表:全票 半票 · 票價查詢 · 營運 ... 於 www.fybus.com.tw -

#44.「冷钱包的币如何洗白【✔️️ 输入网址Ccs.Cash ...

此處留言不會有專人回覆。 若對於本院有任何讚美、抱怨及建議請至「院長信箱」,如有健康問題諮詢請至「民眾發問」,會有專人回覆您,謝謝您的配合。 網站的建議及錯誤 ... 於 www.cmuh.cmu.edu.tw -

#45.養好骨質不怕一轉冷就關節痛!醫推健骨4食物,白蘿蔔也入榜

【早安健康/嚴可倫醫師】. 冬天常見有益骨骼的食物吃這些東西保護骨頭健康. 不知不覺已經十月,冬天也快要到了,很多人,尤其是銀髮族,可能會發現自己冬天時關節特別 ... 於 www.edh.tw -

#46.中國時期| 財團法人台東縣天主教聖十字架慈愛修女會

1921年,「白冷傳教中心」正在慶祝該中心的25年周年慶時,收到了教宗本篤十五世(Pp Benedict XV)的賀詞和核准書,核准創立「瑞士白冷外方傳教會」,宗座指定的傳教區是 ... 於 cscohome.wordpress.com -

#47.天主教白冷外方傳教會

鄭治桂Chengk眼中、筆中的歐修士,駐村白冷會的藝術家,不只創作,更沿著東海岸走訪各個天主堂,以藝術家的觀點紀錄並創作在台東、在白冷會所體會的。 於 www.facebook.com -

#48.台灣光華雜誌2017年3月號中英文版: 天使,跨國越境傳愛

... 白冷總會的照片。坐落在瑞士湖區的白冷會,全名「白冷外方傳教會」,是羅馬天主教會系統裡年輕的一支,非洲、中南美洲、中國大陸都是傳教地點。抵赴後山,興學、扶貧、救人 ... 於 books.google.com.tw -

#49.關鍵字:白冷會

搜尋關鍵字:白冷會. news · 從翩翩少年到蒼髮耆老「正港台灣人」葛德神父在台奉獻一甲子,16日將退休返瑞士 · 「有路咱沿路唱歌,無路咱?溪過嶺」,用身體愛台灣、愛台東 ... 於 cdn-news.org -

#50.話題‧話語─記白冷會葛德神父在台最後一次耶誕彌撒典禮

白冷會 建造多處教堂,提供海岸線部落天主教信仰的中心,此為東河天主教堂子夜耶誕彌撒。 近年來,白冷會這群瑞士籍神父漸漸凋零,許多神父因為熱愛這 ... 於 beta.nmp.gov.tw -

#51.瑞士白冷會在臺70年攝影展

2023 年8 月17 日,瑞士台冷會攝影展開幕與夏日烤肉會, Immensee/SZ «充滿生命力» 攝影展,我們將移到瑞士白冷會總會展出囉! 展覽照片涵括1953 年 ... 於 www.roc-taiwan.org -

#52.【法國Staub】橢圓琺瑯鑄鐵鍋23cm-2.35L(松露白)

前三次自動訂購的價格,不會高於首次購買的促銷價; 2.訂購前將以簡訊提醒您 ... 【HARIO】酒瓶冷泡咖啡壺冷萃冰釀FIC-70(650ml 焦糖色/咖啡色/黑色/白色) 於 m.momoshop.com.tw -

#53.在台奉獻半世紀天主教白冷會葛德神父返瑞士

在臺東服務55年、高齡85歲的天主教白冷會葛德神父,11月16日搭機返回瑞士,臺東縣長饒慶鈴特地前往臺東機場送行,並為神父舉辦了一場小型音樂歡送會. 於 www.tcnews.com.tw -

#54.【新書訊息】《白冷會臺灣區會文獻選譯(一)》

這些文獻都是用德文書寫,於是徵得白冷會與歐思定修士的同意,由歐修士口譯,編者整理,開始翻譯。期間,還加上由瑞士總會陸續寄回吳博滿、布培信、池作基 ... 於 www.etsa-ac.org.tw -

#55.緊緊相依的心如何say goodbye

... 白. 愛太深會讓人瘋狂的勇敢我用背叛自己完成你的期盼. 把手放開不問一句Say goodbye 當作最後一次對你的溺愛. 冷冷清清淡淡今後都不管只要你能愉快. 於 vitae7tq.eatatcharlies.com -

#56.白冷會歐思定修士來台一甲子感謝「正港的台灣人」奉獻台東

25日是天主教白冷外方傳教會歐思定修士87歲生日,今年也是歐修士來台灣傳教服務60年,縣長饒慶鈴與歐修士的朋友共同為歐修士慶祝這美好的日子, ... 於 www.ettoday.net -

#57.慶祝白冷會歐思定修士來臺一甲子饒慶鈴感謝「正港的臺灣人 ...

民政處指出,歐思定修士於1936年5月25日出生在瑞士,白冷會在臺東開教十年,亟需一位專業會計人員之際,於是他就成為第一個來臺的白冷會修士,1963年8月30 抵達臺東的他, ... 於 www.gov.tw -

#58.白冷會台東奉獻一甲子瑞士神父長眠海岸山脈下(圖)

天主教白冷外方傳教會在台東奉獻一甲子,47位神父及修士有人因病或不願成為台灣的負擔回到瑞士,也有人選擇長眠於台東,包括瑞士籍魏主安等神父安葬在 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#59.柯文哲曝藍白「2對2」協商前提酸侯營「一定七拖八拖」

【內幕】密會韓國瑜、不理侯友宜狂叩柯文哲的盤算是什麼? 遭藍白合邊緣化? ... 【以巴戰爭】台人控外館冷回「自己訂機票. 於 www.mirrormedia.mg -

#60.從2022走到2023的台東Camino- 台東市區- 白冷會

Day 3 & Day 4 的安排是以部落行程為主,部落的位置緊鄰台東市區,騎車半個小時內就可以從部落到達市區,於是我們中間有空擋就繞回市區去造訪白冷會 ... 於 www.eileenlin.org -

#61.已連繫柯辦侯友宜:朝藍白合作往前走

國民黨總統候選人侯宜今(11日)受訪時說,今天早上,選舉辦公室與黨部都已跟民眾黨總統候選人柯文哲辦公室連繫,雙方會 ... 台人受困以色列控遭外館冷回 ... 於 rwnews.tw -

#62.白冷會在台東60年暨魏主安神父來台50年寫真記事展

... 白冷會的神父修士經漫長60年一甲子的奉獻付出,已完全融入在地生活,比台東人還要台東化。 台東生活美學館館長李吉崇說,白冷會的神父及修士修女們在台東奉獻服務的 ... 於 www.lnanews.com -

#63.谷代表瑞生夫婦赴「天主教瑞士白冷外方傳教會」總部探視

白冷會 自1953年起長期派神父及修士在臺從事傳教及社會服務工作,最多時曾 ... 谷代表(左1)與白冷會總會長Ernst Wildi合影。 分享到. 列印. 其他單位. 於 www.taiwanembassy.org -

#64.白冷會與台東的現代教堂

白冷會 是一個二十世紀初才成立於瑞士,以對外傳教為目的的年輕天主教. 修會,是由羅馬教廷批准設立的修士組織。白冷會從成立之初,便派遣. 大量的傳教士到 ... 於 www.tfam.museum -

#65.天主教白冷外方傳教會

白冷 教會在臺東傳教,除建立54座教堂,致力傳教工作外,尚創辦培質院、聖母醫院、公東高工、職訓中心、幼稚園等機構,推動儲蓄互助、社會關懷、美滿家庭等 ... 於 nchdb.boch.gov.tw -

#66.原民新聞

天主教白冷會傅義(Julius Felder)修士五十年前在台東陸續興建一系列教堂,成為台東偏鄉部落的特殊景點。台東大學美術產業系學生,將教堂建築以數位化的電子書呈現 ... 於 www.tipp.org.tw -

#67.台東白冷會X 紀守常基金會 - 我就喜歡這樣的妳- 痞客邦

用心去旅行-海岸山脈的瑞士人多年前,來台東的時候,因為要找當地著名的早餐店明奎,而意外走到了白冷會,一個歲月靜好的地方。 於 magic105.pixnet.net -

#68.白冷會士餐敘 - 財團法人紀守常紀念文教基金會

族群分類: 拍攝者: 拍攝時間: 拍攝地點:台東提供照片者:白冷會照片採集地點: 照片主題:紀守常神父照片解說:紀守常神父是白冷會第三位抵台服務的會士, ... 於 www.si-sasagazo.org.tw -

#69.白冷會影響下的阿美族本地化禮儀發展

而在台東區域則由1953年白冷會的錫質平神父(Rev. Jakob Hilber, 1917-1985)和司路加神父(Lukas Stoffel)成為海岸山脈傳教的先驅,並在1954年,由紀 ... 於 wenhsien7.blogspot.com -

#70.白冷會神職人員來台無私奉獻60年譜奏東台灣最動人的樂章

這群神職人員是來自白冷外方傳教會(Societas Missionaria de Bethlehem,SMB)的天主教修會,簡稱「白冷會」,1921年成立,總會院位於瑞士施維茨州茵夢湖 ... 於 thwu2758.pixnet.net -

#71.白冷外方傳教會

1921年成立,總會院位於瑞士施維茨州茵夢湖(德語:Immensee)(Immensee),會士以瑞士籍傳教士為主;傳教地區則包括非洲、哥倫比亞、日本、美國、中國、台灣等地。 於 zh.wikipedia.org -

#72.白冷會建築代表作,小馬天主教堂牽起台東成功生活信仰

白冷會 建築代表作,小馬天主教堂牽起台東成功生活信仰 ... 素有建築之美小 ... 於 www.jsimplelife.com -

#73.朝「藍白合」方向走! 侯友宜透露:已和柯辦取得聯繫

黨部已與民眾黨總統參選人柯文哲辦公室取得聯繫,兩邊會坐下來談,朝藍白合方向前進。「藍白 ... 國慶大會政要互動冷! 柯、宋出席缺國民黨 · 韓國瑜當「桶 ... 於 news.ttv.com.tw -

#74.一生奉獻給台東精通族語的葛德神父今返瑞士…民眾塞爆機場

民眾塞爆機場. 編輯:陳儷文 2021-11-16 15:39. 葛德神父 白冷外方傳教會 白冷教會 瑞士 ... 葛德神父27歲時來到台灣,除了國語之外,他還會講阿美族語、布農族語、達 ... 於 www.ctwant.com -

#75.奉獻一甲子「正港的台灣人」葛德神父將返瑞士

1953年 白冷會 至窮鄉僻壤的台東作為傳教區,近70年歲月中,多位神父和修士刻苦耕耘、犧牲奉獻,如今多已凋零;85歲葛德神父將在16日返回瑞士頤養天年, ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#76.沿海岸線,走一條無私奉獻的路:走讀白冷精神百年

蘇德豐神父為臺東白冷會餐廳繪製的《聖誕子夜圖》,兼具信仰意涵與當代藝術風格。 本次走讀的第二站小馬天主堂,以及第三站新港基督長老教會(以下簡稱新港教會),其建築 ... 於 pansci.asia -

#77.奉獻歲月傳愛後山— 白冷會

1953年,大批在中國大陸東北一帶傳教的白冷會,輾轉來到台灣,落腳台東。舉凡生老病死等政府不及關注的角落,當年都由白冷會肩負起任務。包括台東聖母醫院、台東東區職訓 ... 於 nspp.mofa.gov.tw -

#78.在台東奉獻傳愛70年白冷會關門在即

瑞士白冷外方傳道會近70年前來台,至今存留逾120座教堂等建物,目前僅5座公告為歷史建築。學者專家指出,這些主要由瑞士建築背景神父修士設計的建物,帶來 ... 於 vip.udn.com -

#79.東海岸聖堂裡的耶穌像與瑞士白冷會的願望

《海岸山脈的瑞士人》. 瑞士天主教來到臺東傳教. 但台灣人很少人知道關於這群神父修女,介紹他們媒體甚少. 他們理念是什麼? 有何困境? 於 www.peopo.org -

#80.白冷會公東高工教堂建築之研究

白冷會 公東高工教堂建築之研究 · On Church Architecture in SMB Kung-Tung Technical Senior High School · 王俊雄 · Chun-Hsiung Wang · 博士. 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#81.東勢重現校園電影院的美好放映國片《本日公休》大獲好評

... 會協拍,現場東勢石圍牆(石城)居民、學生熱烈支持,8歲到88歲觀眾四代同 ... 市府客委會表示,市府上半年於和平白冷天輪社區舉辦夜間電影院廣受好評 ... 於 www.taiwanhot.net -

#82.蔡英文喊話選後凝聚朝野共識藍白冷回:團結不必分選前選後

選後,柯文哲若執政也會言出必行,召集國是會議結合朝野力量,創造共融台灣。 於 news.owlting.com -

#83.公視中晝新聞|天主教白冷會教士台東照顧弱勢逾半世紀

早期台灣社會經濟貧窮,偏遠地區卻有一群來自外國的傳教士默默的救助社會底層的民眾,照顧他們的健康和提供教育機會。天主教白冷教會的瑞士籍的神職人員,他們照顧弱勢 ... 於 www.ptskids.tw -

#84.白冷會創醫院、助窮人貸款逾40名瑞士神父修士奉獻台東一 ...

台東白冷教會神父、修士,和台東人一起喝著小米酒,說著流利的方言和阿美族話,連最後的遺體都捐出來,奉獻台東一甲,他們在每個角落留下美麗的 ... 於 newtalk.tw -

#85.海岸山脈的瑞士人--白冷會士紀守常神父台東福傳故事採集(阿美 ...

本調查研究主要針對天主教白冷會外籍傳教士紀守常神父於1954-1970年在台東地區傳教歷程的田野訪談資料,特別是阿美族原住民的口述歷史的採集,全文收錄22篇田野訪談的 ... 於 archive.ncafroc.org.tw -

#86.天主教白冷外方傳教會 - 臺灣宗教文化地圖

白冷會 全名為白冷外方傳教會(Societas Missionaria de Bethlehem,SMB),原為瑞士1間修道院中學,以培養艱困地區傳教人員為宗旨。公元1921年改組後成立白冷會,向「貧窮、 ... 於 taiwangods.moi.gov.tw -

#87.避免侯友宜淪換柱2.0? 洪秀柱談藍白合:凡事不能只靠民調

洪秀柱今出席國民黨中央黨部舉辦的國慶升旗典禮,並和黨主席朱立倫等人齊唱國歌。會後受訪時坦言,目前藍白合看不到進一步進展,大家都很憂心,但相信 ... 於 tw.nextapple.com -

#88.恩寵之旅——住白冷會館、遇見歐修士@ 記‧憶 - 痞客邦

... 白冷會」這個詞。 而我不知道 修女帶我去的地方,正是我所敬佩的「海岸山脈瑞士人」的白冷會館。 這豈非恩寵? 民國四十二年,瑞士白冷會錫質平神父 ... 於 jenjentw.pixnet.net -

#89.財團法人台灣省台東縣天主教白冷會

財團法人台灣省台東縣天主教白冷會. 一、為供應本財團所需之一切設備及經費。二、供應本財團已辦或擬辦之傳教牧靈、教育慈善社會公益等事業所需一切設備及經費。 於 org.twincn.com -

#90.瑞士人在臺東67年白冷會神父未公開手札揭密

瑞士人在臺東67年白冷會神父未公開手札揭密西元1953年,瑞士天主教白冷會(Bethlehem Mission Society)開始派會士來臺傳教,他們興辦學校、改善醫療、造橋鋪路、濟弱 ... 於 www.taitung.gov.tw