白話文運動發起人的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦楊雲萍,王春子寫的 冷不防(隨書附別冊) 和台灣資訊環境研究中心的 資訊判讀力:腦袋自主!抵抗假訊息、陰謀論、帶風向的生存守則都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自國立臺灣文學館 和左岸文化所出版 。

國立中正大學 教育學研究所 王雅玄所指導 楊舒惟的 只有文化認同或國家認同? 一〇八高中國語文課綱文白之爭之文本分析 (2019),提出白話文運動發起人關鍵因素是什麼,來自於文白之爭、國家認同、文化認同、一〇八高中國語文課綱、國語文教學。

而第二篇論文國立成功大學 台灣文學系 蔡明諺所指導 陳柏宇的 戰後台灣高中「國文」課程綱要的演變與爭議(1952-2019) (2019),提出因為有 民族主義、部編本、教科書、黨化教育、意識型態、迴避政治的重點而找出了 白話文運動發起人的解答。

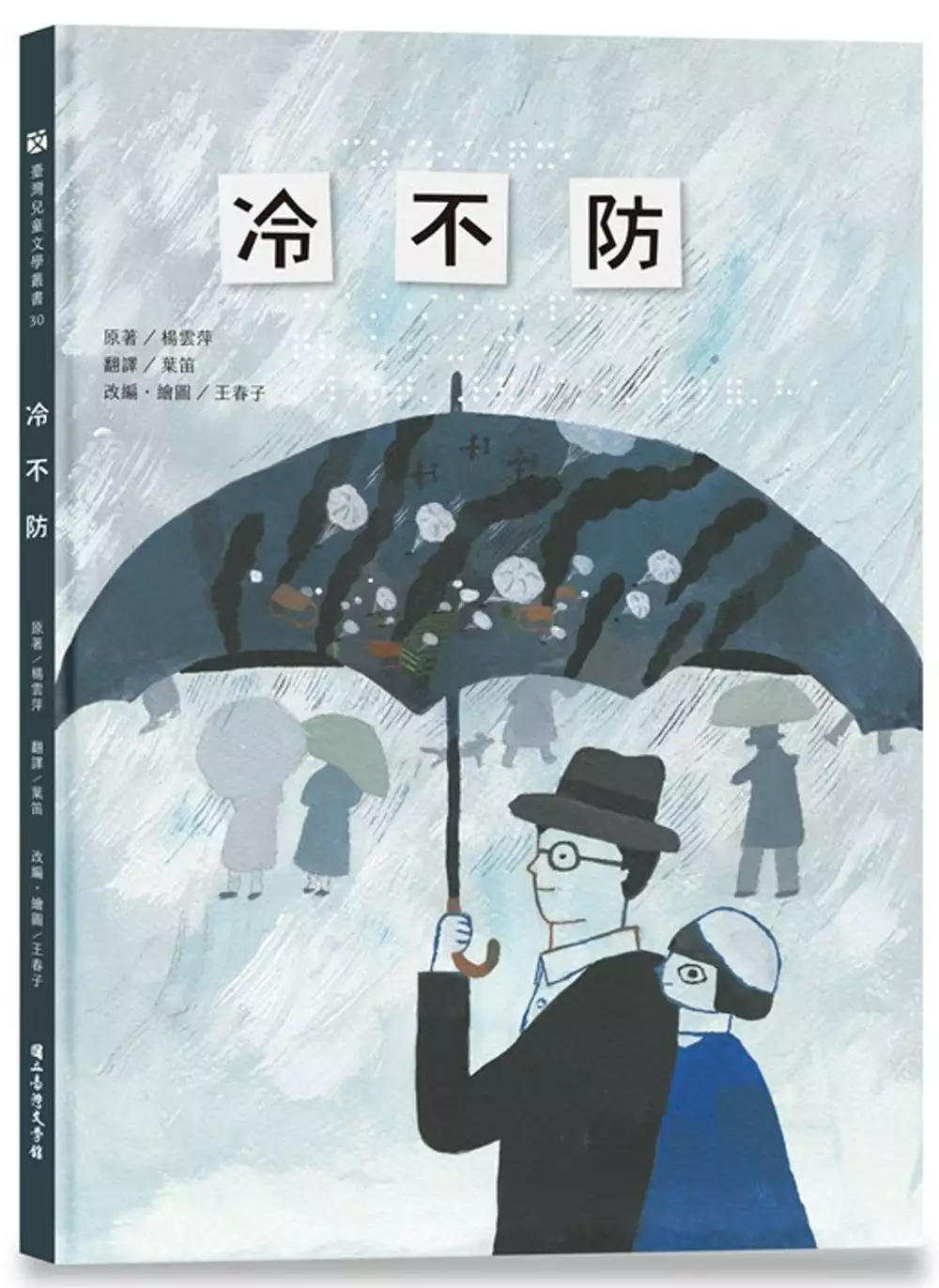

冷不防(隨書附別冊)

為了解決白話文運動發起人 的問題,作者楊雲萍,王春子 這樣論述:

風雨中前進的力量,戰火下的蒼生群像 繪本《冷不防》以臺灣文學家、歷史學家楊雲萍收錄於《山河新集》的六首詩作〈風雨中〉、 〈冷不防〉、〈裏巷黃昏〉、〈市場〉、〈菊花〉、〈鳥〉為基礎,國立臺灣文學館特別邀請繪本作家王春子就楊雲萍的戰爭詩進行重新改編、繪圖,創作出跨越年齡限制,適合一般民眾、親子共讀的戰爭詩繪本《冷不防》,推廣臺灣文學作品。 為使一般大眾也能感受、理解二戰時期,以美國為首的同盟國飛機對日本統治下的臺灣發動的空襲,臺灣曾被轟炸的歷史、當時人民的生活背景,繪本從楊雲萍與女兒之間的親暱互動出發,描繪父女相伴走過戰爭的情感,以及詩文使用於日常生活中的幽

默與深刻。王春子的繪本創作帶我們穿越時空,回到戰爭時期的臺灣街道,一窺繁華而枯榮的巷弄窄縫、蕭條無肉的市場、庶民百姓的真實生活,冷不防大地哄響,石頭也疼痛得喊叫出來⋯⋯ 《冷不防》的圖畫細膩地刻劃出戰火下的蒼生群像,述說戰爭忽然襲來,令人措手不及的倉皇時刻,玻璃窗破裂、菊花瓶搖晃,脆弱時代下人們躲避戰火的心境與故事。願我們永不遺忘楊雲萍詩句中的警醒與希望: 「⋯⋯暴風雨後要前進,要想念暴風雨後要來的前進。」——楊雲萍,〈暴風雨之後〉(1943.7.22) 隨書含別冊專文:蔡易澄,〈楊雲萍與他的戰爭時代〉 別冊專文透過「以後的人還會記得嗎?

」、「風雨中:世界將要陷入混亂」、 「部落生活:決戰時期的派遣作家」、「鳥:敵人從空中降臨」、「史家詩人:記住臺灣的承諾」五個章節,描寫楊雲萍的生命歷程及創作關懷;並以簡明扼要的歷史年表羅列出楊雲萍置身於戰火下的時代背景。 共同推薦(依姓氏筆畫排序) 林世仁|童話詩人 林蔚昀|作家 海狗房東|繪本工作者 夏夏|詩人 許雪姬|中央研究院臺灣史研究所所長 游珮芸|兒童文學研究・創作者 藍劍虹|臺東大學兒童文學研究所副教授 推薦文摘 「伊講伊歷史研究ê成績通人知,伊是詩人這面ê才情 koh-khah

值得重視,《山河》詩集,婉曲表現了伊『豪邁、孤高、南國の風和と世事』。」 ——許雪姬|中央研究院臺灣史研究所所長 「楊雲萍遺留近八十年古樸詩句的重新改編之中,讀到一種時代襲來的無奈感傷,以及,屬於臺灣的淡泊微笑。」——蘇碩斌|國立臺灣文學館館長 「〈菊花〉、〈鳥〉兩篇,僅僅鎖定在玻璃窗、花瓶等眼界內能觸及的事物,情感被壓縮成瞬間的體悟。這種微觀體現了戰爭時代的感官——不知道明天是否還活著的自己,只能看顧當下,不敢設想未來。」——蔡易澄|臺灣文學研究者

只有文化認同或國家認同? 一〇八高中國語文課綱文白之爭之文本分析

為了解決白話文運動發起人 的問題,作者楊舒惟 這樣論述:

本研究聚焦於一〇八高中國語文課綱文白之爭,在民眾能自由發聲的二十一世紀,每個人的聲音都有可能帶動聲浪或引發對立,進而影響課綱,研究對象為 2017 年 8 月 20日至2019年3月22日,蒐集針對一〇八課綱文白之爭的相關新聞73則、雜誌4則、政論節目2檔、演講4場進行文本分析,發現本次爭議可分為四大項,文化認同與國家認同之爭,永恆主義與進步主義之爭,以學生主體性看文白比例,以及課綱審議制度問題。本研究發現:一、過去國民黨政府「將台灣文化喻成低俗」作為文化策略,兩黨輪替後,近來將台灣文化和中國文化以地域做區隔,提升台灣主體意識。二、永恆主義與進步主義並非完全對立,選材方面可分成以永恆主義支持

文言文價值者,和以進步主義支持白話文價值者,在教法上兩方均持進步主義的觀點,希望以學生為中心活化課程。三、文白比例應以學生主體性為考量,然而因文白立場不同,文言文派認為課綱中文言文比例過低,偏鄉或弱勢學生若以學校為主要學習來源,將會剝奪他們求知的權利;白話文派認為文言文比例過重會帶給學生負擔,應將文言文設為選修或有興趣的人到大學再進修。四、課綱審議制度的爭議點在於執政黨的意識型態對現行制度的影響力,可從以下兩者窺知,第一為委員組成的適切性,第二為文言選文網路票選制度的公正、透明度。本研究建議可分三點:一、給教育部的建議:在制定領綱時,增加蒐集社會大眾意見的管道,避免擬定的草案和社會期待落差太大

,並設定國語文教學是否需要因國民教育階段,教材選取能培養公民的選文。不必規定文言選文要有原住民族選文,可藉由其他文體了解原住民族視角的漢人,和漢人視角的原住民族選文做對比,更能讓學生了解立場不同帶來的差異。課綱委員的推派除了符合代表性,也要考量意識型態的多元性。二、給教師的建議:提升教師評選教科書的專業知能,並加強教師對教科書意識型態的認知。三、給未來研究者的建議:切勿將文言與白話簡易二分化。各報社可能有不同的意識型態,留意平衡各家的報導。可透過深度訪談了解受訪者的意識型態,做進一步的分析。

資訊判讀力:腦袋自主!抵抗假訊息、陰謀論、帶風向的生存守則

為了解決白話文運動發起人 的問題,作者台灣資訊環境研究中心 這樣論述:

置身網路時代,不管是滑 FB、IG、傳 LINE、看 YouTube、TikTok,從四面八方湧來的訊息,有家人傳來的「健康資訊」,有朋友轉來的時事討論,有政府公布的政策說明,看起來好像有道理,想一下又覺得可疑。你是不是常常因此覺得很困擾?有沒有什麼辦法可以幫助我們辨別這些訊息是否可信呢? 這些似是而非的可疑訊息,已經不只是假新聞或假訊息了,而是「資訊操弄」。面對資訊操弄的危害,你需要的不只是媒體識讀,你需要的是資訊判讀。 《資訊判讀力》是一本學會如何拆解訊息、分析可信度的書,也是一本深入分析資訊操弄和其影響的書,更是一本集結各領域學者專家一起來尋找

答案的書。 如果你是一位網路和手機的重度使用者,本書將是你在資訊叢林下的生存守則。如果你是一位想跟年輕人溝通的老師或爸媽,本書能讓你了解新時代的資訊問題。如果你對各種假訊息感到很厭煩,想與身邊的朋友好好溝通,卻又不知道如何開始,那你更不能錯過本書。 本書是台灣資訊環境研究中心 IORG 的研究成果。IORG 從 2021 年的疫情、公投的假訊息、陰謀論出發,以實例說明「資訊操弄」從何而來、如何傳播、造成什麼影響,以及如何危害台灣社會的民主發展。IORG 從研究成果歸納出一套「訊息可信度評量」方法,透過 4 個步驟幫助你拆解訊息、查核事實、分析觀點,進而判斷訊息的

可信度。書中並附上超過百題由真實案例改編的題目,提供給你精進資訊判讀的能力。 現今的我們,幾乎不可能不用手機和網路來接收資訊,所以提升資訊判讀力是面對資訊操弄的「治本」之道。IORG 希望透過本書,讓你在面對資訊叢林的各種隱藏陷阱時不再心慌,讓你在判斷訊息可信度的思考過程中找回「腦袋自主」。請與 IORG 一起,提升自己的資訊判讀力,保護身邊的人,也保護台灣社會,讓資訊操弄無法造成危害,讓公共討論更健康,讓民主更健康。 重要事件 2020 年,IORG 在全國各地舉辦 68 場資訊判讀工作坊,超過 1,700 人參加,也收回超過 1,500 份問卷,分析台

灣受到資訊操弄的影響,面對面實際了解台灣民眾的想法。 2021 年 6 月,IORG 發表第 1 期《心慌週報》,開始更即時的提醒台灣民眾和時事相關的可疑訊息或資訊操弄。 2021 年,IORG 研究員與中正大學資工系助理教授王銘宏合著學術論文,提出將大量訊息有效率分群的演算法,於 11 月獲國際醫療期刊 JMIR Medical Informatics 錄取發表,是我國第一篇針對封閉平台上 COVID-19 謠言傳播的資料科學研究,並發表於國際期刊的學術論文。 本書特色 (一)讓資料科學說話:以 IORG 可公開驗證的資料科學方法,

有憑有據,確實理解資訊操弄。 (二)訊息可信度評量:4 步驟、10 問題,學會拆解、查證、推論,找出可疑之處,判斷訊息可信度。 (三)百題資訊判讀練習:真實案例改編,超過百題練習,是提升個人資訊判讀力的最佳練習,也是中小學課堂必備的教學素材。 (四)跨領域專業分享:事實查核、開放社群、科學新聞、法律學、政治學、社會心理學、資料科學、社會溝通,多方面了解現今資訊環境的問題和公民行動。 (五)實體線上創新結合:除了隨書收錄的練習,你也可以使用 IORG 設計的「資訊判讀力」網站練習判讀,與其他讀者交流。 推薦序

● 羅世宏(中正大學傳播學系教授、台灣媒體觀察教育基金會董事長) ● 陳雅慧(親子天下媒體中心總編輯) 共同推薦 ● 王銘宏(中正大學資訊工程學系助理教授) ● 林齊晧(UDN Global 轉角國際編輯) ● 洪貞玲(臺灣大學新聞研究所教授) ● 敏迪(敏迪選讀創辦人) ● 陳信聰(公視有話好說主持人) ● 黃厚銘(政治大學社會學系特聘教授) ● 黃哲斌(新聞工作者) ● 鄒宗翰(德國之聲記者) ● 鄭宇君(政治大學傳播學院副教授) ● 劉慧雯(政治大學新聞學系教授)

戰後台灣高中「國文」課程綱要的演變與爭議(1952-2019)

為了解決白話文運動發起人 的問題,作者陳柏宇 這樣論述:

本文試圖以中華民國於1952年在台灣實施的第一次統編本,至2019年《108課綱》為範圍,討論戰後台灣高中「國文」課程綱要的演變與爭議。中華民國在1945年接收台灣時便推行「去日本化、再中國化」的相關政策,1950年時修訂公民、國文、歷史、地理四個科目,在教育層面模糊「政治中國」與「文化中國」的界線,不斷強調激發「民族精神」,以符合「反共抗俄」國策,是為統編本時期的前置作業。1952年開始由國立編譯館統一出版編輯的統編本,便成為「反共抗俄」國策之下政治正確的產物。統編本從1952年到1999年共實施67年,其中曾發生兩次爭議,分別為1974年監察院糾正周何版教科書去儒家「政治不正確」、王

邦雄質疑1983年陳立夫版中國文化基本教材黨國化「政治不正確」。統編本兩次爭議反映「政治正確」的標準隨著回歸現實、重視鄉土等時代變化,使得「政治中國」逐漸隱沒於「文化中國」之下,且在出現「台灣」視角出現後,讓1980年代成為一個「中國」與「台灣」定位與相關關係模糊的矛盾時代,出現蔣介石與蔣經國被認為是本土作家的言論。2004年11月開始的《95暫綱》由歷史科目開始掀起「去中國化」爭議,並且延燒至已經公布一年的國文科目。「搶救國文教育聯盟」《95暫綱》認為文言文比例由過去65%降至45%;文言文加入本土素材、新文學作品以台灣為主;將必修「中國基本文化教材」更改為選修「論孟選讀」,是民進黨政府「去

中國化」的教育手段,衍生出「降低文言文即為去中國化」的「文白之爭」。其實就柯慶明的解釋,在課綱中語體文並不等於白話文,但在反對《95暫綱》的論述中,語體文被嫁接為白話文學、現代文學,也是往後國文課綱爭論對立「台灣/現代/白話文」與「中國/古典/文言文」的開始,也反映國文教育具有著重「型塑、傳遞文化道統」或是關注「訓練、培養語文能力」兩個不同想像。2017年《108課綱》文白之爭部份繼承《95暫綱》時經典、道統、美學/實用的三角結構;叧一部份「台灣文學學會」認為現代公民需要實用語文、「國語文是我們的屋宇」認為現代公民需要文化經典素養,讓台灣國文科目的討論進展至:「現代公民需要什麼樣的語文教育或文

學教育?」究竟是要著重於延續傳統、經典、文化,或者是偏向實用的讀寫語文能力。由1952年到2019年的台灣高中「國文」課程綱要的演變與爭議可以發現,國文科改革速度雖然緩慢,但確實持續「朝向現代公民」的方向前進。