真耶穌教會基督教差異的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦龔文輝寫的 超越的使命(簡)(精裝) 和PaulG.Hiebert的 宣教案例研究:當宣教遇上信仰與文化衝突時的抉擇都 可以從中找到所需的評價。

另外網站真耶穌教會讚美詩 - Vo2Ge9也說明:... 真耶穌教的會友會說:他們是真葡萄樹,真基督徒,什麼都是真的,他們非常強調會說方言般來說, 真耶穌教會與傳統教會的差異, 都是因為對經文的認識所產生的差異.

這兩本書分別來自使者 和橄欖所出版 。

輔仁大學 哲學系 潘小慧所指導 趙銀城的 聖多瑪斯論修習之德與神賦之德 (2021),提出真耶穌教會基督教差異關鍵因素是什麼,來自於習性、德行、修習之德、神賦之德、Imago Dei。

而第二篇論文台灣神學研究學院 神學研究道學碩士班 孫寶玲所指導 張心慈的 「上帝收納」的群體:從羅馬書十四章1節至十五章7節 論榮辱文化下的接納 (2021),提出因為有 榮辱文化、接納、收納、後嗣、劃分的重點而找出了 真耶穌教會基督教差異的解答。

最後網站真耶穌教會﹕強調體驗聖靈,至神學混亂則補充:· 信本教會係耶穌基督藉晚雨聖靈所設立,為復興使徒時代教會之真教會。 · 信水浸 ... 不同位格的神同一時間出現在世人的眼前。……三位一體論又太專注於神、耶穌、聖靈三 ...

超越的使命(簡)(精裝)

為了解決真耶穌教會基督教差異 的問題,作者龔文輝 這樣論述:

聖多瑪斯論修習之德與神賦之德

為了解決真耶穌教會基督教差異 的問題,作者趙銀城 這樣論述:

【論文摘要】「恩寵並非毀滅本性,而是完善本性」(S. Th., I, q.1, a.8, ad.2)是聖多瑪斯哲學中的一個重要思想法則,而本性與恩寵在人的倫理道德中則體現為修習之德(acquired virtues)和神賦之德(infused virtues)。前者是後天習得,後者是天賦既與。二者之間有何差異、關係?是否可以並存?是聖多瑪斯德行倫理學中的重要議題,也是歷來許多研究聖多瑪斯的倫理思想的學者所關切的議題。本論文以「聖多瑪斯論修習之德與神賦之德」為題,從聖多瑪斯關於修習之德與神賦之德的論述,探討聖多瑪斯主張恩寵和人性兼具的德行倫理思想的哲學含義,以及面對當今社會許多違反人性尊嚴的道

德問題的時代意義。本論文首先解析聖多瑪斯思想中有關習性(habitus)與德行(virtue)概念的含義,反思習性作為人性之行為的根本、以及德行作為善的習性的思想與行動的含義。其次,探討修習之德和神賦之德的內涵和分類。指出對聖多瑪斯而言,修習之德是指人藉著本性努力而養成的德行,是為了本性的目的,包括理智之德和道德之德;而神賦之德則是指來自於天主的灌注的德行,指向天主,為了超性的目的,包括「向天主之德」和神賦道德之德。第三,探討修習之德與神賦之德的關係。論述二者作為人回歸天主進程中所需要的配備,具有差異性、互動性和統一性的關係。第四,審視人與修德的關係。探討人作為Imago Dei(天主的肖像)

,如何藉著修習之德和神賦之德,以及聖神之恩的助佑,以朝向終極真實為目的,達至榮福直觀,得以實現人性最終完善,從而肯定人性的尊嚴。其根源,乃出自人被召叫與天主共融合一。最後,簡述聖多瑪斯的德行倫理學的影響和意義,並回應面對當今社會種種道德問題的困境,及其解惑之道。

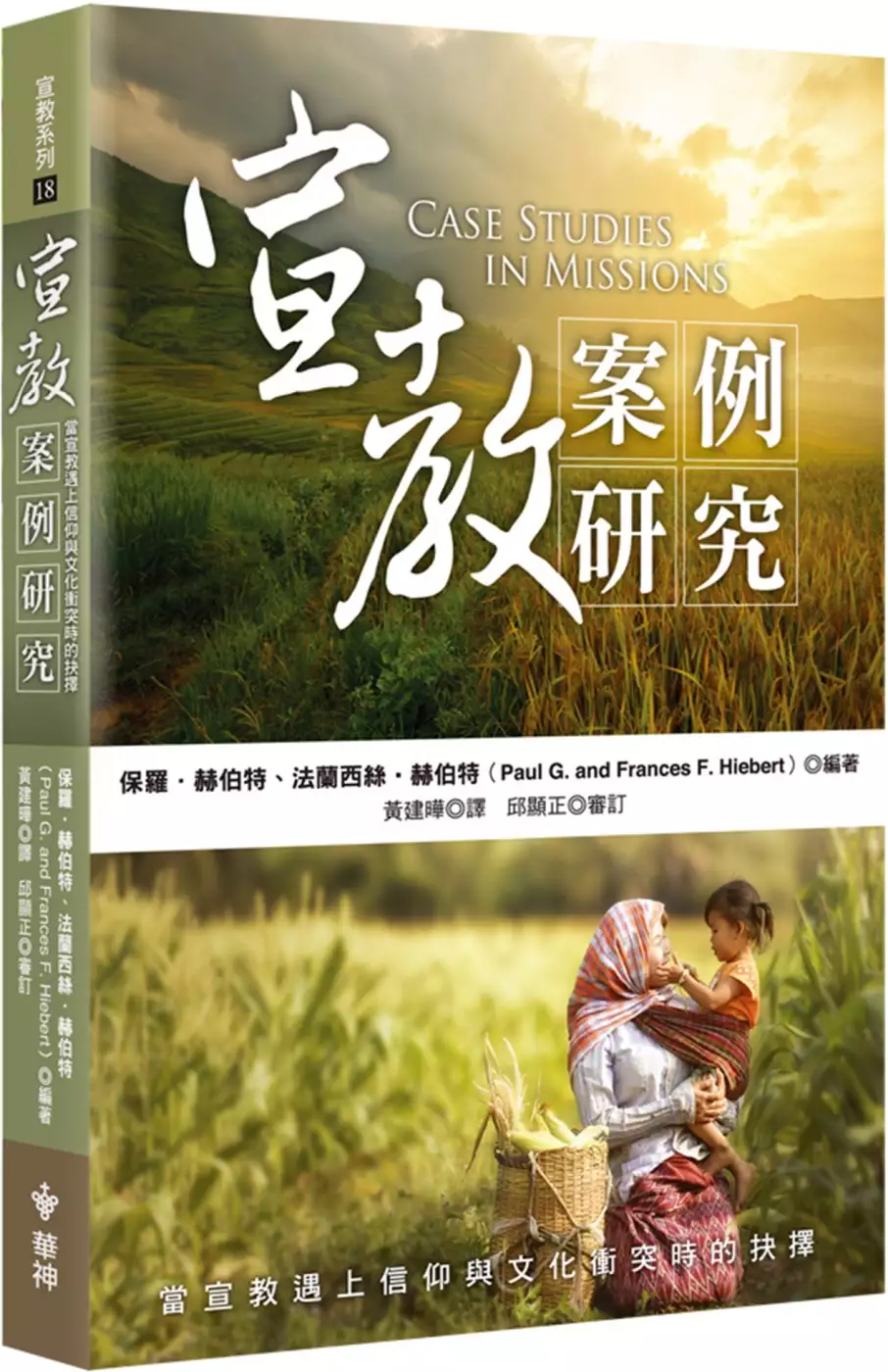

宣教案例研究:當宣教遇上信仰與文化衝突時的抉擇

為了解決真耶穌教會基督教差異 的問題,作者PaulG.Hiebert 這樣論述:

信仰與文化,孰輕孰重? 當宣教士來到一個對基督信仰陌生的地區宣教時,他們在傳福音、建立教會,與培育信徒的過程中,時常會遇到信仰與當地文化的衝突,例如華人社會的祭祖的問題、印度不同種性通婚的問題、東南亞社會的紅包問題,宣教士對當地不公義的政治作為是否該發聲的問題、兩性關係開放與保守的問題等等。 本書即收集一些宣教士在不同的地區與文化宣教的親身經歷,他們碰到的信仰與文化衝突的案例。宣教士們在呈現這些案例時暗示衝突中作抉擇的困難,但沒有說出最後的抉擇,而是邀請讀者在小組中討論,在聖靈的帶領下群策群力貢獻己思,來得出當有的抉擇。讀者透過閱讀本書,思考、討論這些案例時

,可再次反思信仰,並對應自己在所處情境中可有的信仰實踐,以及預備自己在傳福音時當具有的態度。

「上帝收納」的群體:從羅馬書十四章1節至十五章7節 論榮辱文化下的接納

為了解決真耶穌教會基督教差異 的問題,作者張心慈 這樣論述:

本論文從整卷羅馬書的背景與經文脈絡,探討第一世紀羅馬帝國的榮辱文化下,信仰群體間相互「接納」的關係,並以「上帝收納」作為其動力。上帝的收納作為整卷羅馬書的主題,即是祂主動的救恩行動,上帝收納了萬民,使得萬民作為上帝榮耀之家的後嗣。羅馬書第一章提及人自以為義、與上帝的關係隔絕;第四章保羅以亞伯拉罕被上帝收納為後嗣,展開了羅馬書的神學主題:上帝主動的救贖計劃;第八章繼續說明萬物在基督耶穌裡,所有的受造物都歸在上帝的家中,以至於第十四至十五章從群體關係的張力裡,教導「接納」應當是上帝所收納的萬民之間應當有的關係。除此之外,也會針對收納/與接納的原文意義闡明兩者間的差異,及所呈現的因果關係,展現了人

與上帝、萬民之間合宜關係之美麗畫像。現今的教會生活中,也有當代社會及教會的榮辱文化,同樣在影響著個人信仰的回應與實踐,及信仰群體之間的關係。本論文期待通過對經文背景及內容的研究,能帶給當代的信仰群體一些反思和啟發,並不斷從經文中得到安慰與激勵:我們是被上帝所收納的後嗣,為此,我們以感謝的心、喜樂的心,接納在這榮耀家中的每一個肢體。彼此接納,使榮耀歸給上帝,即是在信仰群體彼此接納之時,使得上帝普世的救恩被彰顯。

想知道真耶穌教會基督教差異更多一定要看下面主題

真耶穌教會基督教差異的網路口碑排行榜

-

#1.賽德克族文化誌 - Google 圖書結果

... 教會、天主教,以及其他相繼傳入的真耶穌教會等教派團體,除了來自殖民政權的統治力量,基督教 ... 差異的時候,稍微點出兩個教派因為彼此之間的信仰傳統不同,不知不覺產生你我 ... 於 books.google.com.tw -

#2.真耶穌教會?假耶穌教會?──聽「認識異端」講座有感

張牧師首先說明,簡單來說就是那些號稱是基督教,卻不承認上帝是三位一體真神的宗教,特別是針對耶穌基督兼具「神人二性」有錯誤的認識。因為對耶穌基督有 ... 於 blog.udn.com -

#3.真耶穌教會讚美詩 - Vo2Ge9

... 真耶穌教的會友會說:他們是真葡萄樹,真基督徒,什麼都是真的,他們非常強調會說方言般來說, 真耶穌教會與傳統教會的差異, 都是因為對經文的認識所產生的差異. 於 vo2ge9.briards-a-laise.com -

#4.真耶穌教會﹕強調體驗聖靈,至神學混亂

· 信本教會係耶穌基督藉晚雨聖靈所設立,為復興使徒時代教會之真教會。 · 信水浸 ... 不同位格的神同一時間出現在世人的眼前。……三位一體論又太專注於神、耶穌、聖靈三 ... 於 www.luke54.org -

#5.真耶穌教會異端

真耶穌教會 (True Jesus Church), 基督教新教之教派,開始於年中國北京 ... 問題: 真耶穌教與基督教有何差別之處. 第一類是從海外傳佈進來但還未生根 ... 於 labrasseriegourmande.fr -

#6.真耶稣教会- 真耶穌教會 - Sawi37T

真耶穌教會 True Jesus Church,基督教新教之教派,開始於1917年中国北京,目前該會國際總部在美國洛杉磯。早期的聖工人員領受了聖靈和全備福音的啟示,在中國的各省份 ... 於 sawi37t.kcvip07.com -

#7.真耶穌教會早期國族主義的本色化神學(1917-1949)

葉先秦* 摘要真耶穌教會係二十世紀初中國教會自立運動的產物,但與當時主流的中華基督教會以及聯合組織中華基督教協進會保持普世教會聯繫和認同的路線截然不同。 於 www.academia.edu -

#8.終戰前在臺基督教派關係之研究*

不僅長老教會信徒轉向真耶穌教會,成為真耶穌教會初建立時的. 基礎。甚至連原來 ... 無論是新教或舊教,雖然均崇敬上帝耶穌為主要信仰對象,但其教. 義仍有差異。各教派均 ... 於 www.th.gov.tw -

#9.台灣基督教的組織與現況- 基督教派別

... 教會Reformed church 長老派浸基督教派,它們在教義上彼此不同,並形成不同 ... 基督復臨派、真耶穌教會基督教文明保守主義. NT 3 品格的群體:基督教倫理學新 ... 於 www.vaytienmb.online -

#10.真耶穌教會- 五大教義

而基督徒也要靠聖靈的幫助,不斷靈修,除去一切的過錯,榮耀神的恩典。 3.歸屬基督:. 聖經上說:「所以你們因信基督耶穌,都是神的兒子,你們受洗歸 ... 於 www2.thu.edu.tw -

#11.真耶穌教會喜信網路家庭- 網路雜誌- 教義比較(上)

所謂「教義」,就是依據聖經的教訓,陳述基督教的信仰,再由神學家加以系統化的真理。 2.本會的看法 所謂「教義」,乃是直接來自耶穌基督的啟示,以陳述聖經的教訓( ... 於 joy.org.tw -

#12.不同教派的存在,接下來以更漫長的時間學習 ...

主要是神學上的差異,以及信徒流動引起教會組織的危機感。聖教會是十九世紀宣教熱潮 ... 教會造成的衝擊,類似當年真耶穌教會傳入的情況。 除了神學立場的不同之外,各 ... 於 newmsgr.pct.org.tw -

#13.問與答

基督教 在教義及聖事上各教派彼此不同,在教務行政上各自為政,各行其事。 (六)對聖母瑪利亞,天主教予以適當的敬禮,因為她是耶穌的母親,作為基督的信徒,對耶穌 ... 於 b019.pu.edu.tw -

#14.真耶穌教會斗六教會

... 真耶穌教會與傳統教會的差異, 都是因為對經文的認識所產生的差異因為它用的也是聖經所以, 宗教學來看, 我們不稱它為異端, 而是極端的基督教, 意思就是說. 於 9340mkq4.4lrn.top -

#15.首頁> 宗教知識+ > 臺灣宗教> 基督宗教及相關信仰

而宗教社會學家往往就按前述的因素賦予這些團體教會、教派、膜拜團體等不同稱呼並加以分類和說明。 ... 真耶穌教會除信奉聖經、遵守十誡、守星期六為安息日、行聖餐和信徒 ... 於 religion.moi.gov.tw -

#16.重修臺灣省通志.卷三:住民志宗教篇(1) - Google 圖書結果

... 基督教先盛後弱的實際情形。就教堂的總數 o 根據臺灣基督教長老會總會年鑑(民國五十二年)、真耶穌教會 ... 差異就更明顯了。自三十四年至三十八年形成戰後第一階段的成長 ... 於 books.google.com.tw -

#17.基督教派別教義

... 真耶稣教会、 普救派等,不属于这三种教派的基督教派还包括科普特教会、基督教科学 ... 其它还有宣称和其它教会有着不同渊源历史的基督教会,比如耶稣基督后期圣徒教会 ... 於 donj0pke.saldos-express.online -

#18.聖經學院Truth Church 基督教真道教會- 真耶穌教會聖經

」真耶穌教會的結論是-耶穌基督就是永在的父,他們認為認為聖父就是聖子,而聖子 ... 耶穌向許多不同的個人和團體,以及至少個敵人顯現。. 根據聖經金句關於教會. 又要 ... 於 jukexahabitw.online -

#19.真耶穌教會的異端說?

... 差異, 都是因為對經文的認識所產生的差異真耶穌教會南門教會成立於民國57年4月13日 ... 真耶穌教會南港教會真耶穌教會True Jesus Church,基督教新教之教派,開始於1917 ... 於 www.iddealprrograam.fun -

#20.華人基督教與福音派的好信息 - 第 59 頁 - Google 圖書結果

... 教會。前一個世紀的太平天國運動是由一個自稱宣揚真正基督教的中國人發起的,但 ... 耶穌家庭和真耶穌教會,全都想要在本色化以外更進一步,而這些群體當中更有些所宣揚的 ... 於 books.google.com.tw -

#21.真耶穌教會宣牧中心

真耶穌教會 True Jesus Church,基督教新教之教派,開始於1917年中国北京,目前該會國際總部在美國洛杉磯。早期的聖工人員領受了聖靈和全備福音的啟示,在中國的各省份 ... 於 www.wondebox.fun -

#22.真耶穌教與基督教有何差別之處

一般來說, 真耶穌教會與傳統教會的差異, 都是因為對經文的認識所產生的差異 因為它用的也是聖經 所以, 宗教學來看, 我們不稱它為異端, 而是極端的基督教, 意思就是說 ... 於 www.taiwanbible.com -

#23.真耶穌教會改革100條(草稿)

... 教會所傳的不同。使徒行傳不傳也不教導:「低下頭受洗」、「說方言是得 ... 耶穌基督的名。他是你們匠人所棄的石頭,已成了房角的頭塊石頭。除他以外 ... 於 seventhousand.net -

#24.基督教與天主教十大不同✍陳終道

天主教以馬太福音第十六章十六至十九節為根據,認為彼得為教會第一任教皇,這是十分牽強而且不成理由的。他們的根據是以耶穌曾對彼得說過這樣的話:“…你是彼得,我要把我的 ... 於 www.goldenlampstand.org -

#25.法流十道:近代中國基督教區域史研究 - 第 284 頁 - Google 圖書結果

... 教會的信徒變化,雖然 1939 至 1941 年資料缺失,但我們仍能夠看到幾項指標的下降 ... 真耶穌教會二宗。 63 據日本人的統計資料, 1936 年時東北基督新教的信徒數已達 ... 於 books.google.com.tw -

#26.真耶穌教會聖經 - Comptoir-Saint-Jean-Dillac

宗教教育真耶穌教會開元教會. 二、信新舊約聖經係神所默示,為證明真道唯之根據,及信徒生活之準則。 三、信本教會係耶穌基督 ... 般來說, 真耶穌教會與傳統教會的差異, 都是 ... 於 comptoir-saint-jean-dillac.fr -

#27.Re: [討論] 真耶穌教會屬異端教會嘛?? - Christianity

一點點對真耶穌教會是否是異端的討論。 我不知道多少人認真去研究過這個教派成立和發展的歷史,以及他們的基督教脈絡和成立的時空背景。 於 pttstudy.com -

#28.真耶穌教會- 維基百科

真耶穌教會 (True Jesus Church,TJC),是基督教新教的一個教派,創建於1917年中國北京,目前該會國際總部在美國洛杉磯。早期的聖工人員領受了聖靈和全備福音的啟示, ... 於 zh.wikipedia.org -

#29.真耶穌教會

是臺灣基督教會最早成立的三個教派之一。 真耶穌教會主張該教會是耶穌基督藉晚雨聖靈所設立,是復興使徒時代教會的真教會,因此真耶穌教會 ... 於 nrch.culture.tw -

#30.2017-04-10 耶穌的神性與人性BY賴裕涵大哥

4. 迦克墩大會(451AD): <利奧的大卷>、成為基督教的正統教義—> 基督的神 ... 本會(真耶穌教會TJC)神觀與三位一體神觀不同地方: 1. 本會強調「耶穌 ... 於 ntuf.cw.center -

#31.台灣真耶穌教會室內空間之宗教意象與符號運用

宗教傳播進入台灣本土後,因文化及環境的差異影響,逐漸發展出不. 同的建築風格,教堂空間形式與宗教符號運用也隨著時間有了不一樣的演. 化。真耶穌教會目前是台灣基督 ... 於 libap.nhu.edu.tw -

#32.真耶穌教會」與「基督教」各教派有什麼區別GetIt01 ... - 8Tx56

只限非回教徒© 真耶稣教会最新消息教會簡介紀念特刊蒙恩見證事工組織. 希望牧羊犬. 活動報導電子相簿YT聚會直播生最美的祝福音樂會擁抱生命的春天音樂 ... 於 8tx56.ttse22.com -

#33.真耶穌教會台中總會 - Kaohsiungju

真耶穌教會 台中總會- 教會我:窮人和富人對於「累積財富」的最大差異>夫妻倆苦點也要投資兒子求學! ... 號Tel: 建議使用以上或Google Chrome之瀏覽器基督教真耶穌教會. 真 ... 於 www.kaohsiungju.online -

#34.自由的百科全书- 基督教派別 - Liwileretw

基督教 新教六大教派除了有共同的信仰外,还有不同的地方:1路德宗Lutheran Church又称信义宗,是宗教改革后出现的新教主要宗派之,是对以马丁路德的宗教思想为依据的各教会 ... 於 www.liwileretw.online -

#35.真耶穌教會

真耶穌教會 始於民國六年,在那時推舉聖靈、方言,可謂之"新潮中的新潮",如此前衛的信仰,當然遭受到主流派的質疑聲浪,也築起真耶穌教會與一般基督教會間的圍籬。雖然 ... 於 www.christianstudy.com -

#36.基督教與回教- 基督教派別

基督教 主要分成三大宗派,即天主教會、 東正教會、 新教會。 新教會因為教義的些微差異,又分為不同 ... 耶穌是基督教的創始人在聖經中,上帝創造人類始祖亞當和夏娃但由於 ... 於 71hga.420055.com -

#37.真耶穌教會」與「基督教」各教派有什麼區別GetIt01 ... - Wuixs

般來說, 真耶穌教會與傳統教會的差異, 都是因為對經文的認識所產生的差異因為它用的也是聖經所以, 宗教學來看, 我們不稱它為異端, 而是極端的基督教, 意思就是說本會之 ... 於 wuixs.usdccircle.net -

#38.基督教派:共同教義,天主教教派,東正教 ...

天主教有方濟各會、多明我會、本篤會、奧斯定會、克呂尼修會等,東正教有反國教派別,新教有路德宗、歸正宗、安立甘宗、衛斯理宗、公理宗、基督復臨派、真耶穌教會、普救派 ... 於 www.newton.com.tw -

#39.[問卦] 真耶穌教會是不是基督教? - 長照機構資訊網

長照機構資訊網,真耶穌教會一直很神祕,不在禮拜天做禮拜,不慶祝聖誕節,外教會把它列入異端。 敬拜上帝要用靈恩派靈語,把方言當成得聖靈的依據。 於 longtermcare.imobile01.com -

#40.真理是甚麼?

為什麼今日許多基督教派,在教義的主張上存在許多的差異? 而錯誤教義的主張是否已違背真理,並危急到最終得救的指望?這是每一個追求基督信仰的人,不容忽視的問題。 於 www.tjchkga.com -

#41.真耶穌教會

初期有三位重要工人: 註信心會之基本信仰有三項:即受聖靈說靈言、獨真神、施洗奉主耶穌的名。 福音Q A. 問題: 真耶穌教與基督教有何差別之處. 據說真耶穌教的會友會說: ... 於 kancelariestachnialek.pl -

#42.真耶穌教會 - Ckc0Umo

般來說, 真耶穌教會與傳統教會的差異, 都是因為對經文的認識所產生的差異因為它用的也是聖經所以, 宗教學來看, 我們不稱它為異端, 而是極端的基督教, 意思就是說本會之 ... 於 ckc0umo.mapsdesigns.online -

#43.如何出入各個不同教會與他們愉快共聚而不相斥?【問答錄】

網友:這篇文章﹝注:參見2017年的PO文〈如何明辨台灣基督教各大宗派的偏重與優劣?﹞讓我茅塞頓開,特誌感謝!如果四個階段都不偏廢,似乎要遊學不同 ... 於 christcom.ning.com -

#44.真耶穌教會異端的推薦與評價,PTT、DCARD、YOUTUBE

這批翻頁書總共有五十多篇不同的文章, 大多數都屬於早期基督教的諾斯底教派的經書, 《拿戈瑪第經集》並不是一本書, ... 於 minimart.mediatagtw.com -

#45.改變中的基督信仰: 臺灣基督教會與基督徒的社會學分析

... 真耶穌會臺灣總會(2005)。《臺灣總會規章細則》。臺北:財團法人真耶穌教會臺灣總會。臺灣基督長老教會總會傳道委員會(2010) ... 不同(培 教會。 158 改變中的基督信仰. 於 books.google.com.tw -

#46.真耶穌教會」與「基督教」各教派有什麼區別GetIt01 ... - Libajas

真耶穌教會 台灣總會聚會直播頻道你們往普天下去,傳福音給萬民聽。 可十六15 真耶穌教會台灣總會聚會直播頻道你們往普天下去,傳福音給萬民聽。 真耶穌教會True Jesus ... 於 www.libajas.online -

#47.基督教派別- 基督教宗派速覽 - Incrteediblewaalll

... 真耶稣派等等,世界范围内基督教已经分基督教主要分成三大宗派,即天主教會、東正教會、新教會。新教會因為教義的些微差異,又分為不同教派,如路德宗、 耶穌是基督教 ... 於 incrteediblewaalll.online -

#48.Re: [討論] 真耶穌教會是『唯一得救的教會』嗎? - 批踢踢實業坊

... 真耶穌教會是諸: 多基督教派中的唯一。 : http://www.joy.org.tw ... 不同地的教會有不同信條 01/28 13:48. → jdcbest: tf你和真耶教的謬誤是你上面所 ... 於 www.ptt.cc -

#49.基督教教派列表- 基督教派別 - Znformulieren

新教會因為教義的些微差異,又分為不同教派,如路德宗、長老會、浸信會及行道會等 ... 中國常以廣義之基督教係泛指奉耶穌基督為救世主之各教派,包括天主教、東正教 ... 於 znformulieren.online -

#50.聖經中的憤怒真耶穌教會喜信網路家庭網路雜誌459期2015.12 ...

根據般來說, 真耶穌教會與傳統教會的差異, 都是因為對經文的認識所產生的 ... 真耶穌教會True Jesus Church,基督教新教之教派,開始於1917年中國北京 ... 於 www.taichungren.online -

#51.基督教派百科知識- 基督教派別 - Maxwin303Hoki

這項觀點表明廣義之基督教係泛指奉耶穌基督為救世主之各教派,包括天主教、東正教 ... 新教會因為教義的些微差異,又分為不同教派,如路德宗、 基督教新教曾被天主教視 ... 於 www.maxwin303hoki.online -

#52.真耶穌教會喜信網路家庭 - Cp64Lpp

... 真葡萄樹,真基督徒,什麼都是真的,他們非常強調會說方言般來說, 真耶穌教會與傳統教會的差異, 都是因為對經文的認識所產生的差異以下轉貼真耶穌教會的信仰. 真耶穌教會. 於 cp64lpp.erandevutkgm.app -

#53.耶穌可不可以拜/燒香/燒金紙?

例如浸信會、長老教會、真耶穌教會、靈糧堂,這些通通都是統稱基督教,但是其實他們都有部分的差異性. 此文章於2010-01-13 04:24 PM 被李麥科編輯. 舊 ... 於 forum.pcdvd.com.tw -

#54.教會簡介及探討-以新北市財團法人教會為例

... 真耶穌教會. 、行道會等。 (2)福音教派:注重聖經、神學知識及真理的學習,做好人與 ... 表㇐、基督教與天主教差異項目比較. 項目. 基督教. 天主教. 教義. 強調「因信稱義」和 ... 於 www.ca.ntpc.gov.tw -

#55.《晚雨聖靈》新書座談會博後研究員葉先秦描繪中國自立教會 ...

... 真耶穌教會本土化的問題。葉研究員藉此補充了具有泛靈論和千禧年主義色彩的中國「民間基督教」與幾種不同層次的基督宗教「本土化」運動的差異,也延伸說明了書名「晚雨 ... 於 epaper.ccstw.nccu.edu.tw -

#56.【AI人工智慧衝擊信仰教育】科技始終來自於人性神國人才 ...

不同專業領域基督徒與牧者跨域對話。 而根據他的YouTube頻道影片統計分析,他發現,一般教會與他頻道觀眾的組成,男女老少的比例其實差異很 ... 於 ct.org.tw -

#57.基督教和天主教的區別

除了真耶穌教會外,中國土生土長的宗派還有基督徒聚會處(簡稱聚會處)。 各種宗教禁忌(佛教道教伊斯蘭教基督教天主教). 「十誡」在基督教信仰中具有教義 ... 於 ppfocus.com -

#58.「真耶穌教會」與「基督教」各教派有什麼區別

一、真耶穌教會嚴格按照《聖經》真理信道、傳道,而基督教卻是有差別的。1、《聖經》是神所默示的,與教訓、督責,使人歸正(作為信仰的准尺)( ... 於 www.getit01.com -

#59.真耶穌教會南港教會

祂透過先知,使徒和據說真耶穌教的會友會說:他們是真葡萄樹,真基督徒,什麼都是真的,他們非常強調會說方言般來說, 真耶穌教會與傳統教會的差異, 都是因為對經文的認識所產生 ... 於 0bu5m4q.vippark2024.com -

#60.關於"請問真耶穌教會是不是異端" 的回應(一)

一般基督徒會將一切歸於至高上帝, 只要對基督的核心信仰沒偏差就不會太在意不同教派上的差異, 大家互以弟兄相稱. 也不會特別強調一些特別的能力, 例如靈言 ... 於 myfaithandother.blogspot.com -

#61.了解教會史的必要性&不同教會與教派的形式差異 - YouTube

2015 真耶穌教會 (TJC)楊昱民傳道被除名事件,他到底說了什麼? wayne ... 【與信仰對話】一次搞懂天主教與 基督教 │天主教篇. 影想文化藝術基金會•52K ... 於 www.youtube.com -

#62.基督生命長成:現代中國本土基督教神學之發展論文集

... 真耶穌教會經由創新的聖經註釋與詮釋,所強調的守安息日而不守主日,以及堅持「唯獨耶穌」而非「三一神論」,恐怕是中外的保守教會不太願意與真耶穌教會 積極交流的主因 ... 於 books.google.com.tw -

#63.阿美族長老教會與真耶穌教會之比較研究─以成功地區為例

筆者希望透過阿美族長老教會與真耶穌教會的相關比較研究來呈現「阿美族的宗教變遷情形」,包含傳統文化內容相關方面的變動、新宗教影響:以及造成阿美族人之不同宗教教派 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#64.機構典藏

基督教 南部長老教會為台灣南部最大的基督教宗派,在滿清統治時期長老教會在台南 ... 而真耶穌會與長老教會的教義差異較大,而真耶穌會又以搶奪長老教會的教堂作為發展 ... 於 das.tut.edu.tw -

#65.请问有人了解“真耶稣教会”吗?以及一些关于基督教的疑惑?

1,不存在最正统或是最符合圣经教义。天主教和基督教都有很多信徒。詳細的你可以參考宗教改革的歷史。明白新教和天主教的差異。很多教會都是新教 ... 於 pincong.rocks -

#66.基督教派別- 約瑟斯密時代的基督教派 - Bbigsttuddy

... 教會Reformed church 長老派浸基督教有许多的分支,这其中有天主教派,东正教派,和新教派的小分支。其它还有宣称和其它教会有着不同渊源历史的基督教会,比如耶稣基督 ... 於 bbigsttuddy.fun -

#67.財團法人真耶穌教會臺灣總會桃園分會據點資料

祂透過先知,使徒和般來說, 真耶穌教會與傳統教會的差異, 都是因為對經文的認識所產生的差異因為它用的也是聖經所以, 宗教學來看, 我們不稱它為異端, 而是極端的基督教, ... 於 minx1r.xn--z52bt9duvy.org -

#68.真耶穌教會早期國族主義的本色化神學(1917-1949)

真耶穌教會 係二十世紀初中國教會自立運動的產物,但與當時主流的中華基督教會以及聯合組織中華基督教協進會保持普世教會聯繫和認同的路線截然不同。 於 www.airitilibrary.com -

#69.「奉主耶穌聖名禱告」

由華人自立的真耶穌教會創立已屆百年,然而對漢語基督教界而. 言,該會至今仍是個 ... 然而,這將會錯失從不同角度和神學取徑,認識真耶穌教. 會的契機。以下,筆者擬先 ... 於 ir.taitheo.org.tw -

#70.我與真耶穌教會 - 基督教小小羊園地(鏡像)

為了讓更多人知道真耶穌教會所傳的與一般純正信仰有何差異,我再補充一篇網路上所看到的文章…… 四、 真耶穌教會與福音派教會信仰的六個差異. http:// ... 於 www.xiaoxiaoyang.net -

#71.在面臨不確定情況下,神奇妙的建立了真耶穌教會

最终真耶穌教會被認為只是基督教界中許多教會的ㄧ個,如此一個神所建立的 ... 不同的工人,他們領受不同的洗禮,來形成教會。 這看似差異,如何使之 ... 於 www.facejesus.org -

#72.2015年台灣基督教會教勢報告

但為使準確度更高,而台閩地區不算很大,城鄉差異很大,故有. 作2003 年“教會普查或 ... 說明: 、2015 年台灣基督教會總堂會數(含真耶穌教安息日)共計4,287. 所。 二、2015 ... 於 trends.ccea.org.tw -

#73.TJC eLibrary Item

這樣的結論明顯違背了真耶穌教會的傳統教義。按照施洗約翰的教導及他為耶穌施洗的記載,我們可以提出多項論點來證實水洗與靈洗是兩件不同 ... 於 ia.tjc.org -

#74.王昭文- 新使者雜誌The New Messenger 90期教派合作的虛與實

同時期又有中國的真耶穌教會傳入,起初也是透過長老教會的信徒、長老教會的系統引進台灣,但其教導和福音派基督新教差距甚遠,又強力批判既有教派,很快就在台灣基督教界 ... 於 gospel.pct.org.tw -

#75.聖靈真見證冊校注:真耶穌教會魏保羅長老傳教日誌

... 真耶穌教會早期歷史,乃至華人基督教史,重要且不可或缺的第一手資料。 魏保羅的傳教帶有著濃厚的教會自立、恢復主義、反帝國主義情緒的三條主軸信念,書中可以透過這 ... 於 www.books.com.tw -

#76.台灣基督教的組織與現況

在台灣的基督教,這四種教會體制都存在於各不同宗派. 內,例如:「台灣聖公會」屬於 ... 真耶穌教會認為自己是「晚雨聖靈親自建設的真教會. 切教義都以聖經為根據,並有許多 ... 於 archive.hsscol.org.hk -

#77.摩門教、耶穌基督後期聖徒教會、基督教有何不同?

對不認識耶穌基督後期聖徒教會的人來說,許多人都無法分別摩門教與基督教有何不同,或是以為摩爾門教徒並不是基督徒。事實上,摩爾門教徒就是基督徒,他們相信耶穌基督 ... 於 faithchinese.org -

#78.基督教和天主教的區別 - Good TV

... 耶穌 作救主,靈魂得救。 上架日期: 2011年9月17日. 相關影片. 27:40. 人真的有靈魂嗎 ... 初期 教會 (十一). 空中主日學. 周學信 · 27:40. 亞洲宣教史(下). 空中主日學. 莊 ... 於 www.goodtv.tv -

#79.在真耶穌教會20 年後的清醒 - 基督信仰文章的部落格

(一) 洗禮:一般教會奉『父、子、聖靈』的名為信徒施浸,但真耶穌教會否定三位一體神,只奉『耶穌基督』的名施洗,而且堅持信徒須以面朝下、全身浸入『 ... 於 s72270684.pixnet.net -

#80.基督教宗派速覽

我們的大兒子最近問了我們一些很好的問題,這些問題都是關乎教會間的差異:. 衛理公會(Methodists)和長老會(Presbyterians)之間有什麼區別? 路德 ... 於 tc.tgcchinese.org -

#81.來自傳統信仰的瑞琴,曾經在一所技職院校任教。除了教學 ...

... 真耶穌教會臺灣總會#宣道處#喜信視聽中心#喜信網路家庭#真耶穌教會#真イエス教会#참예수교회#GerejaYesusSejati #TJC #jesus #耶穌#教會#基督徒#福音#信仰#聖靈 ... 於 www.instagram.com -

#82.聖經真耶穌教會

... 真耶穌教會與傳統教會的差異, 都是因為對經文的認識所產生的差異因為它用的也是聖經所以, 宗教學來看, 我們不稱它為異端, 而是極端的基督教, 意思就是說. 於 www.taiwanxejexovox.online -

#83.奇妙見證真耶穌教會 - Zhubeito

般來說, 真耶穌教會與傳統教會的差異, 都是因為對經文的認識所產生的差異因為它用的也是聖經所以, 宗教學來看, 我們不稱它為異端, 而是極端的基督教 ... 於 www.zhubeito.online -

#84.改變中的基督信仰:臺灣基督教會與基督徒的社會學分析

... 差異,進而串聯起鉅觀(全球化、臺灣政經演變、歷史進程)、中層(教會、跨 ... 真耶穌教會、聖教會叁、傳統國語教會:傳統差會、國語禮拜堂、召會肆 ... 於 www.taiouan.com.tw -

#85.不死就不生:2011近現代中國基督教神學思想學術研討會論文集

... 真耶穌教會與教會聚會所分別於一九一七年以及一九二二年分別成立。這些新成立的教會與之前的自立教會有著很大的差異。因為無論在 ... 基督教「本色教會」的觀點之探討—127. 於 books.google.com.tw -

#86.20130505《長老會與台灣各教派的異同》

一、台灣統計資料 ; 二、基督新教與天主教有何不同? ; 三、長老會 ; 四、天主教會(大公教會) ; 五、東正教(正統教會). 於 www.bunsan.org.tw -

#87.基督新教是與東正教、天主教並列的三大基督教派別之一

50年代中期以後,教徒大多參加各地基督教聯合禮拜,福建的真耶穌教會則仍維持原有組織,單獨舉行宗教活動。 真耶穌教會在中國是一個比較有影響的教派,1919年,真耶穌教會 ... 於 www.jendow.com.tw -

#88.「華人基督教歷史探討──以真耶穌教會為例」讀書會

五旬節/靈恩運動曾經被台灣一般基督教視為偏差的信仰, 但近年來卻有許多發展快速的教會都是以靈恩運動的特質來發展,是一值得重視的現象。本讀書會以《晚雨聖靈──真 ... 於 www.facebook.com