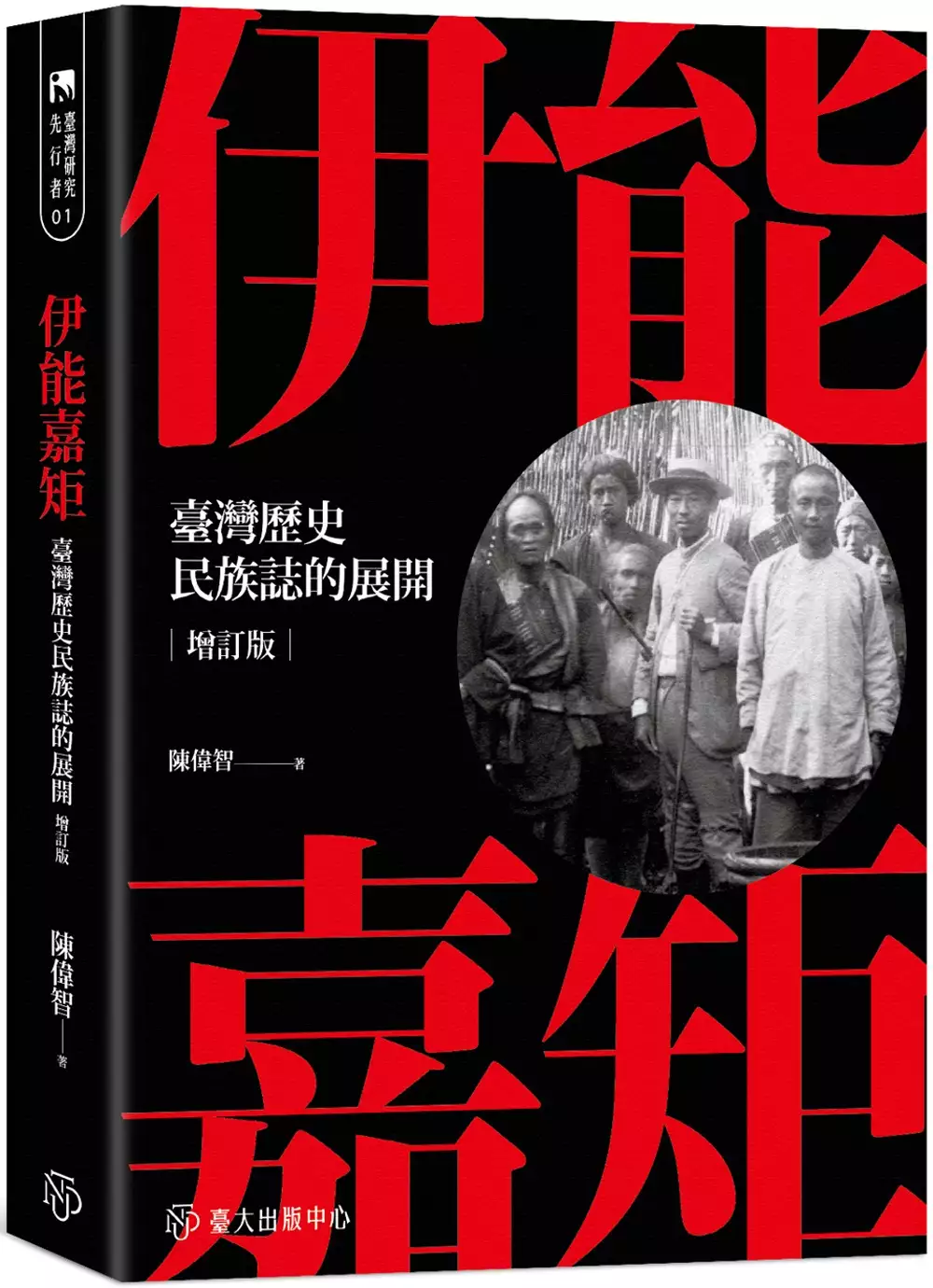

研究計畫文獻探討範例的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳偉智寫的 伊能嘉矩:臺灣歷史民族誌的展開(增訂版) 和半藤一利的 諾門罕之夏:菁英之惡引領日本走向的戰爭大道都 可以從中找到所需的評價。

另外網站一篇良好的「文獻回顧」的寫法(一) @ 李力昌的教學部落格也說明:但是這個部分,其實相當受到研究生或任何撰寫論文的人的忽視。事實上,大多數的碩士論文,在文獻回顧上,都是不及格的。為什麼重要?因為,研究只是自己的努力 ...

這兩本書分別來自國立臺灣大學出版中心 和燎原出版所出版 。

國立屏東大學 體育學系探索教育碩士在職專班 林耀豐所指導 呂孟怡的 跑步運動介入對國小高年級學童運動參與程度與身體自我概念之研究 (2022),提出研究計畫文獻探討範例關鍵因素是什麼,來自於跑步運動、運動介入、運動參與程度、身體自我概念、高年級學童。

而第二篇論文國立臺灣藝術大學 圖文傳播藝術學系 戴孟宗所指導 陳維真的 不同創新接受程度使用者對Pantone配色應用程式的互動滿意度 (2021),提出因為有 雲端配色行動應用軟體、創新擴散、創新接受程度、互動滿意度的重點而找出了 研究計畫文獻探討範例的解答。

最後網站論文格式說明則補充:第二章文獻探討. 第三章研究方法 ... 十、碩士論文研究計畫書寫格式: ... (一)參考文獻必須以本文中引用者才能列出,以最新版APA格式為參考原則,如範例所示。

伊能嘉矩:臺灣歷史民族誌的展開(增訂版)

為了解決研究計畫文獻探討範例 的問題,作者陳偉智 這樣論述:

歷史學者楊雲萍教授曾說,「臺灣研究的都市」的任一曲巷小路,沒有一處沒有伊能嘉矩的「日影」的映照。在日治時期、戰後初期乃至今日,伊能嘉矩當年的足跡,確實影響了臺灣研究領域的每一個角落。 來自日本東北鄉村遠野的伊能嘉矩,隨著近代日本帝國的擴張,來到臺灣,在臺灣他一步步展開其臺灣研究的踏查足跡。殖民地時代結束之後,其作品更經歷了後殖民挪用與再生。透過對伊能嘉矩作品的分析,本書呈現伊能嘉矩及其時代;更透過伊能嘉矩,追蹤當代臺灣歷史文化建構的殖民印跡。 增訂版就伊能嘉矩的田野技藝、漢人社會研究、臺灣歷史書寫幾個部分,增加討論文字與圖片篇幅。附錄新增2014年以來臺灣與日本的伊能

著作出版與紀念活動的情況。本次修訂內容反映本書初版以來讀者與學界的批評與回饋,以及納入作者這些年參與伊能嘉矩著作校訂與策劃「重返田野」特展工作,重新閱讀與詮釋伊能嘉矩的心得。 ★ 隨書附贈伊能嘉矩〈蕃人研究標準〉研究要領圖(日文原件及其中譯版,27×80cm)★ 聯合推薦 本書以綿密的文獻檔案史料與民族誌資料解讀為基礎,全面檢視「臺史公」伊能嘉矩在田野文獻、族群分類及歷史研究上的先驅性貢獻及時代脈絡。作者結合學術史及後殖民研究的雙重視角,詳細剖析伊能臺灣研究的跨國網絡與知識系譜,進而解明日本殖民地學術的文化政治意涵。並從公共歷史的觀點,深入觀察解嚴以來關於伊能的各種紀念出版

與展示活動,從而對其臺灣研究業績提出嶄新的解釋和評價。從遠野到臺灣、從文獻到田野、從歷史到當代,本書不但是提供讀者迄今關於伊能最完整而深刻的學術傳記,更為臺灣史學史及後殖民史學,提供了細緻而動人的研究範例。──張隆志(國立臺灣歷史博物館館長) 《伊能嘉矩:臺灣歷史民族誌的展開》的出版讓我們看到年輕學者陳偉智近年以來所下的功夫與努力。與前人研究比較,陳不但介紹這位早期「臺灣通」的人生經歷和學術旅程,他也引用其對後殖民理論之深厚理解來批判伊能歷史文化理論內涵的政治性。若想了解伊能嘉矩之雙重知識脈絡、時代背景或研究方法,這是必讀的好作品。作者另外的貢獻乃是讓讀者更了解自己的歷史想像(包括臺灣

或原住民主體、現今的族群分類範疇、基本空間單元等)有多少還依賴著伊能嘉矩百年前所建構的殖民論述。就如作者在書尾所言「回到伊能嘉矩的時代,是為了重新在當下透過伊能嘉矩看到我們這個時代」。──費德廉(Douglas L. Fix,美國里德學院歷史系教授) 陳偉智這本書是討論兼具官員、人類學家、民俗學家、歷史學家以及記者身分的伊能嘉矩之代表性傳記,是帝國研究、概念史、人類學、以及東亞史等各領域之中受到歡迎的一本新作。這本卓越的書是基於仔細的、領域廣泛的第一手史料研究,而且它提出了更大的問題:包括制度化的知識以及社會界線的本質、民族以及種族間的關係。在這本書的許多優點之中,作者廣泛性的研究平

衡了同情的以及批判的觀點,描繪出伊能的制度性、文學的、以及組織的臺灣原住民研究,揭示了其複雜以及重層的計畫。他也說明了伊能如何扮演好他原住民文化報導者、日本官員、田野探查者,以及學者的多重腳色,以發展其種族分類與歷史論述,至今仍影響臺灣與日本的政治與學術。伊能嘉矩模糊了官僚與學界、學術與新聞學、以及理論與實務的界線,在他的時代完成了一些成就,並持續地影響了後來。簡單來說,伊能嘉矩的故事闡述了在帝國的年代中,現代社會學知識的政治基礎。──保羅.D.巴克萊(Paul D. Barclay,美國拉法葉學院歷史系教授兼系主任) 伊能嘉矩於日本殖民統治初期渡臺,主要以人類學以及文獻史學的方法詳細

地調查有關臺灣的「文化」,並遺留下相當多的研究成果。在思考殖民地支配與學術的關連性,以及有關臺灣「文化」在20世紀前半的論述空間之方面,考察伊能臺灣研究的方法,是特別重要的課題。關於這樣的主題,本書作者陳偉智長年來以銳利的問題意識、並陸續發表了優秀的研究。這本書為其集大成的研究成果,全書貫穿了審慎的方法論、細心的資料分析,以及簡單易懂的敘述。擁有這些特色的本書,在逼近伊能嘉矩臺灣研究的全像的同時,也見到了其影響的廣袤,可以說這本書的出版是很受期待的。──松田京子(日本南山大學人文學部日本文化學科教授)

跑步運動介入對國小高年級學童運動參與程度與身體自我概念之研究

為了解決研究計畫文獻探討範例 的問題,作者呂孟怡 這樣論述:

本研究目的在探討跑步運動介入對國小高年級學童運動參與程度與身體自我概念之影響。方法:以準實驗研究法,採前、後測,採立意取樣選取臺南市官田區某國小高年級四個班級為研究對象,分為實驗組和控制組:實驗組(男生17人,女生16人。平均年齡11歲,平均身高143.2公分,平均體重40.6公斤),進行八週跑步運動課程,每週3次、每次30分鐘,於晨間活動實施;控制組(男生22人,女生11人。平均年齡12歲,平均身高149.2公分,平均體重47.3公斤),則不實施任何運動訓練,採靜態晨間閱讀活動,合計66人。實驗組及控制組分別在實驗前、後接受運動參與程度與身體自我概念量表的前測及後測,以不同組別(實驗組

與控制組)及測驗別(前測與後測)為自變項,各量表之得分為依變項,研究採混合設計二因子變異數(Mixed design two-way ANOVA)分析進行考驗;若交互作用顯著差異,則進行單純主要效果(Simple main effect)考驗,以驗證其差異性,統計顯著訂為α=.05。結果:一、跑步運動介入後,實驗組的運動參與程度優於控制組。二、跑步運動入後,實驗組的身體自我概念優於控制組,除了外表構面外。三、跑步運動介入後,身體自我概念的五個構面,實驗組前、後測達顯著差異。四、控制組未接受跑步運動介入,在運動參與程度與身體自我概念方面,其前、後測皆無顯著差異。結論:一、跑步運動介入對國小學童的

運動參與程度有正面助益。二、跑步運動介入對國小學童身體自我概念(外表除外)有正面助益。

諾門罕之夏:菁英之惡引領日本走向的戰爭大道

為了解決研究計畫文獻探討範例 的問題,作者半藤一利 這樣論述:

半藤一利探討日軍「連戰連勝」神話背後不堪的拙劣之舉 菁英不受控的結果就是全民遭殃的下場 昭和天皇明確制止的戰禍,為何還是無法停息呢? 諾門罕之戰不僅是敗戰之地,也是日本帝國命運的末日預示 榮獲山本七平賞肯定,司馬遼太郎託付完成的名著 為承平世代敲響警鐘的經典之作 如果不把這些事情寫下的話,我執筆的意義就全歸於無了。——半藤一利 「這塊土地下有鑽石、石油還是煤炭嗎?」 「什麼都沒有。」 「既然如此,那你們為什麼在這裡戰鬥呢?」 「這是為了守住滿洲國的國境、為日本的節義而戰。」 「節義?我實在不懂。真的只是為了這種東西而戰嗎?」 世界情勢現在正走向戰

爭與和平的分歧點!日本陸軍在諾門罕事件發生的當下,就是這樣理解國際情勢的。 在這場所謂的「諾門罕事件」中,儘管第一線將士勇敢奮戰,但因為上級司令部的指揮、指導拙劣,結果不只徹底敗北,日軍主力的死傷率更高達戰史罕見的百分之七十六。照理說,它應該會為兩年後展開的對美戰爭留下寶貴的教訓才對,但不知為何當時的陸軍,對諾門罕事件並沒有認真檢討,除了清算敗戰軍官。 這是一本探討組織管理失敗的最好範例。半藤一利以他擅長述說歷史故事的手法,把一個日本企圖稱霸世界過程中的失敗事件,從政治與軍事層面做了最好的分解與說明。他的結論是,這是一個權責不清、上下關係不明、充斥著個人英雄主義的團體在實施決定國家

命運的決策。也就是在這樣的情況下,這群人把日本推向了戰火。「無視真正的統帥權、任憑派外軍隊靠著心理與感情擅動士兵,這樣的國家只會滅亡而已。」關東軍不服從上級單位甚至天皇的指示,自行決定開戰,國家常綱開始亂了套。 日本與蘇聯在日俄戰爭34年之後,第一次對上了彼此。在這個我們一般看成是諾門罕「戰役」的歷史,在日本軍部卻說是諾門罕「事件」,刻意將衝突的層級給降低的原因,最重要的是日本在蒙古與滿洲國交界的諾門罕吃了敗仗。在這個重大事件的眼前,因為歐洲爆發了第二次世界大戰,之後日本也在亞洲發動了一系列的衝突事件,因此被更重大的歷史事件給淹沒了。 「如果當時可以這樣的話,那會怎樣?」歷史不會重

來,我們透過半藤一利的筆鋒,重回歷史的現場,俯瞰歷史的脈絡與動向發展。「我認為自己有必要透過這場悽慘的戰鬥,把如今已經遠離日本人的那種「惡」、隨心所欲支配一切的事實,確確實實地流傳下來。」有「歷史偵探」之稱的半藤一利,在戰後的一次會面當中見到應該要為諾門罕之戰負起責任的辻政信時,腦中不禁湧現了這樣的念頭。「原本我一直認為完全不可能存在於現實世間的『絕對惡』,現在卻穿著西裝、坐在鬆鬆軟軟的沙發裡,出現在我的眼前……。」也就是在這一天起,半藤一利決定要寫出《諾門罕之夏》。 ‧自行其是的脫韁參謀,陽奉陰違曲解天皇旨意行事 自我中心、任憑己意行事的組織會如何崩壞,這就是相當好的示範。一年前發

生張鼓峰事件的時候,天皇憤怒地對陸軍說:「今後沒有朕的允許,一兵一卒都不許擅自妄動!」雖然東京奉昭和天皇的旨意,下令不得擴大衝突,可是這樣的命令卻遭到前線的曲解。當時的陸軍軍人完全無視於統帥權、甚至把侵犯統帥權當成家常便飯。到底日本陸軍是從什麼時候開始,對於無視天皇命令去侵犯國境而感到若無其事的呢?日本軍人在「勇敢」、「斷然行事」與「大聲」背後,其實總是隱藏著脆弱。全軍由上到下都充斥著要把敵軍一口吞掉的氣概,但事實是如何? 這些作戰領域出身的軍人,除了以軍事眼光為出發點之外,完全不曾考慮國家的命運與將來。陸軍在誇示自己是「天皇的軍隊」同時,卻也對背著天皇亂搞的這種行為完全不在意。

針對這場一開始就注定要失敗,不知道為何而戰的戰役,半藤一利點出:「究竟是誰過分輕敵,只一味攻擊,擴大了戰火?」日軍在中國戰場所向披靡,以為面對當年的手下敗將蘇俄也會是唾手可得。可是當時的蘇軍擁有最先進的戰車,只有輕兵器的日軍是完全無法與之對抗,雙方在戰鬥力方面存在相當大的差距。可是日本關東軍以及遠在東京的參謀本部的作戰課參謀們,似乎對最新情報不屑一顧,明明是相同的情報來源,卻因為不喜歡就隨意擱置。正確來說,他們並不是欠缺情報,而是「無視情報」。甚至認為身為菁英的自己,是位居主宰了軍隊以及國家政策的位置,任何攸關國家的一切,都必須由作戰參謀掌控。不知為何而戰的諾門罕事件,正是這些非人類的惡之巨人

出於政治上的方便被加以擴大。 日軍一邊得考慮在滿蒙國境線不斷增強兵力的蘇軍無聲重壓,一邊又在廣大的中國大陸上,陷入逐次投入兵力的下策之舉。重慶方面也看穿了日本的兵力彈藥不足,於是鐵了心要把戰爭拖成泥沼化的長期戰。自從蔣介石高呼長期抗戰以來,和平的道路便被徹底封死了。兩面作戰的惡夢在日本作戰物資開始缺乏的時候發生,這個在後勤與經濟上的泥淖,決定了日本未來的國運。只是現在高唱護國的參謀們還不自知。對於關東軍秀才的無計畫、無智、驕慢、橫暴,我們理所當然應予譴責,然而比起這點,三宅坂上秀才的不負責任,才是讓諾門罕事件的悲慘更難以原諒的最大原因! 他們完全無視於敵情,陸軍抱持的還是「只要日軍

出動,敵方就會退卻」這種固定且先入為主的觀念。而且無視現實狀況,一昧只會高談作戰,「敵人要是企圖長期抗戰,我們就把對方徹底壓倒擊破!」甚至計畫不惜在寬廣的蒙古沙漠挖戰壕艱苦過冬。 之後在太平洋戰爭中,同樣的過錯又一再上演。 ‧這不是二次大戰的前哨戰,是預示日本如何在1945年敗亡 諾門罕事件的走向,就在和二戰危機微妙相連的情況下,受到國際所矚目。當時的日軍缺乏計劃性、過度自信、優柔寡斷。諾門罕的失敗絕對不是單單戰力不足的問題,它同時也反映了日軍在決策與評估方面的缺失,但他們並未反省自身的這些缺點,而是帶著它們走向了太平洋戰爭。 諾門罕戰場其實就是照搬日俄戰爭的模式,自始至

終都是在步兵的夜間突擊中度過。以強調攻擊精神的精神力為戰力的主體。透過刺刀突擊來贏得最後的勝利,以人肉攻擊的方式來致勝。日軍參謀們普遍有「如果派出大兵力,敵軍就會望風而逃」的輕敵態度。戰事最終從幾十人的邊境衝突,導致戰火逐次擴大,傷亡人員也增多。面對不可為,還企圖用各種手段要實施跨境作戰。 日本陸軍青壯派捅出了立國以來最大的婁子,在造成敵我方眾多人員死亡之後,再以一幅事不關己的態度想草草收束殘局。雖然戰後有某種形式上的反省,可是卻沒有活用這次的教訓,或者說根本什麼都沒有學到教訓。這些都是驅使半藤一利要動筆寫下來以點出的歷史。作者在書中向那些不研究敵軍、光顧著以精神戰力激勵士兵的高級將領們

究責。 ‧諾門罕牽動德蘇關係,卻也加速三國同盟的締約 戰爭,是領導者彼此意志與意志之間的交戰。戰火並不只是在諾門罕燒起,在東京、柏林、莫斯科,各國為了避不開的戰事即將爆發這件事情,而在朋友與敵人之間選邊站。 「隨著《德蘇互不侵犯條約》的成立,日本外交已經徹底陷入了捨身飼虎的狀態。這說到底,都是因為陸軍無理才導致的外交失敗。」日軍在諾門罕戰場的激戰,可以說促成了史達林與希特勒的急速靠攏。國際信義的不可靠從古到今都不曾改變。日軍反而是慌了手腳,深怕自己成了世界強權的孤兒,在德國的策略運作之下,趕緊向柏林輸誠。 為什麼陸海軍人與外交官會對德國如此傾心呢? 對希特勒來說,諾

門罕事件也是一場可以利用來順水推舟的戰事。日本面對在諾門罕作戰的失利,結盟派認為不能再猶豫了,否則日本將會在更多方面面對失敗。這樣的判斷與決策,終於把日本引領上第二次世界大戰的不歸路。 本書特色 1.深入了解日本軍人,尤其是參謀人員是如何在處理戰爭事務時的不負責任與隨性,這些都是導致少數人的掌權而改變了國家命運的案例。 2.作者筆鋒犀利,在他的說明下,對於事情的對錯,有了一個明顯的區分。 3.故事穿梭在東京、新京、柏林、莫斯科之間的兩個主要軸線,把兩個同時發展的歷史場景串聯起來,讀者可以更全面了解歷史的脈絡。 各界推薦 半藤一利以平行蒙太奇,構成「諾門罕事件」與世界

潛藏的關聯與漣漪。——陳雨航(台灣文學作家) 作者才華洋溢的筆鋒,讓讀者不忍釋卷。我很確信,這將成為諾門罕事件的定本,而長久流傳下來!——土門周平(日本戰史作家)

不同創新接受程度使用者對Pantone配色應用程式的互動滿意度

為了解決研究計畫文獻探討範例 的問題,作者陳維真 這樣論述:

在現今瞬息萬變的社會,各行各業彼此激烈競爭,為取得更高的利益,建立品牌(Brand)與品牌個性(Brand Personality),鮮明的印象讓消費者認知與辨別產品特徵已變成趨勢。而為更進一步吸引消費者,對於企業來說,最重要的事情之一就是「色彩」。根據美國公司WebFX Team調查,84.7%的消費者將顏色視為購買特定產品的主要原因,而93%的人們在買東西時會看視覺外觀,且人們在初次觀看後的90秒內會對產品做出購買抉擇。因此,色彩的必要性和準確性,已不再僅適用於印刷業或平面設計師。目前彩通色彩系統(Pantone Matching System)是全世界通用的色彩標準,近年來Panton

e將其色票雲端化,並為設計工作者開發手機應用程式「Pantone Connect」,採用新的Pantone雲端配色軟體,幫助辨識現實生活中物體的色彩,並簡化設計師們在色彩溝通、決策上的過程。本研究以使用者互動滿意度(Questionnaire for User Interaction Satisfaction, QUIS)為問卷構面,探討不同創新接受程度使用者對Pantone Connect App的互動滿意度,依循本研究結果,將樣本總共分為四大類,分為創新者(Innovator)、早期採用者(Early Adopter)、早期大眾(Early Majority)、非創新者(Non - Inn

ovator),並進一步分析,得知(1)受測者的性別會影響Pantone Connect APP介面整體反應的互動滿意度;(2)受測者基本個人資料並不會影響Pantone Connect APP介面呈現的互動滿意度;(3)受測者具有使用Pantone實體色票簿經驗會影響Pantone Connect APP介面用詞和系統資訊的互動滿意程度,其他的個人基本資料並不會有影響;(4)受測者的年齡與創新接受程度會影響Pantone Connect APP學習APP反應的互動滿意程度;(5)沒有使用Pantone實體色票簿經驗與沒有聽過Pantone Connect APP的受測者對APP性能的互動滿意

程度較高;(6)受測者的個人基本資訊與創新接受程度並不會對Pantone Connect APP使用者介面可用性的互動滿意程度產生影響;(7)互動滿意度與創新程度呈現正相關,當創新性越高,使用者的「整體反應」、「介面呈現」、「介面用詞與系統資訊」、「學習APP反應」滿意度越高。

研究計畫文獻探討範例的網路口碑排行榜

-

#1.章節編排分計畫書及論文,內容撰寫格式如下表

整) :. 第一章緒論. 第一節研究背景與動機. 壹、. 一、. (一). 1. (1). 第二節研究目的. 第三節研究範圍與限制. 第四節名詞解釋. 第二章文獻探討. 於 web.gse.mcu.edu.tw -

#2.如何撰寫科技研究報告– 基礎篇

前言(背景介紹,現有文獻分析). ▫ 研究方法與 ... 形成研究問題或研究假設、實驗設計、資料分析、判斷研究結果 ... 計畫技術有關與特殊有興趣的主題. 於 me.nycu.edu.tw -

#3.一篇良好的「文獻回顧」的寫法(一) @ 李力昌的教學部落格

但是這個部分,其實相當受到研究生或任何撰寫論文的人的忽視。事實上,大多數的碩士論文,在文獻回顧上,都是不及格的。為什麼重要?因為,研究只是自己的努力 ... 於 blog.xuite.net -

#4.論文格式說明

第二章文獻探討. 第三章研究方法 ... 十、碩士論文研究計畫書寫格式: ... (一)參考文獻必須以本文中引用者才能列出,以最新版APA格式為參考原則,如範例所示。 於 dweb.cjcu.edu.tw -

#5.參考文獻格式 - 國家發展委員會檔案管理局

政府部門委託之專題研究成果報告(報告編號:xxx)。 出版地點:出版者(商)。 範例:. McDaniel, J. E., & Miskel, C. G. (2002) ... 於 www.archives.gov.tw -

#6.10520台灣語言研究論文寫作

關鍵字: 台灣語言研究論文寫作 Thesis Writing of Taiwan Languages. 尋找興趣,提早準備,贏在起跑點! ... 撰寫研究計畫書. ◇論文口試評析項目 ... 文獻探討範例. 於 www.tocec.org.tw -

#7.|專業文書處理|各項文書資料諮詢(論文/專題/研究計畫/ 資料 ...

大學#研究所#高中#高職#接案#外包#文件#資料#整理#排版#論文#專題#研究計畫#電機# ... 論文卡住了嗎❓專題|論文諮詢|量化研究|問卷調查法|文獻探討|碩士|大學| ... 於 shopee.tw -

#8.1. 如何撰寫論文計畫1.1. 內容

所以在這裡,你必須要. 提供一個文獻回顧,針對這個主題過去的研究做歷史回顧,因此,你. 應該要說明:哪些學者是你對話的對象(who),你要討論/論辯他們. 的甚麼觀點/ ... 於 bible.fhl.net -

#9.研究所甄試書審資料-研究計畫 - 高點研究所

研究所甄試書審資料中「研究計畫」並非每個研究所都會要求同學撰寫, ... 方法,並針對相關文獻資料作探討,順帶回顧過去學者曾做過的研究,最後並列出寫作此份研究計畫 ... 於 master.get.com.tw -

#10.研究所推甄 - 雲端學習

研究計畫 、學習計畫、讀書計畫,三者傻傻分不清楚? ... 請勿勿直接複製貼上資料內容,不妨可以參閱國內外頂尖期刊,或是閱讀較新的文獻探討。 於 www.tkbtv.com.tw -

#11.人類學多年期研究計畫撰寫經驗分享

國科會鼓勵多年期專題研究計畫,對人類學門來說應是一大福音。人類. 學強調長期的田野研究,對 ... 舉例來說,「文獻回顧」需說明學界已有的研究成果,並於回顧的同時. 於 www.most.gov.tw -

#12.避免陷入抄襲的質疑

自我抄襲的制約:研究計畫或論文均不應抄襲自己已發表之著作。研. 究計畫中不應將已發表之 ... 而,在撰寫文獻探討的同時,部份研究者卻未思考該篩選或採用哪些文獻資. 於 devel.kmu.edu.tw -

#13.01 小論文投稿—格式檢核表_1100830版

小論文投稿規定只能六個架構,「壹、前言」、「貳、文獻探討」、「叁、研究方 ... 此檢核表僅為參考資料,請詳閱小論文比賽實施計畫、格式說明暨評審要點及引. 於 lib.cksh.hc.edu.tw -

#14.如何撰寫研究報告

看法;而報告可以讓學生有比較充分的時間去準備,對於某些問題的探討能完整地 ... 署補助研究計畫,EPA-81-E3E1-0906,台灣大學農業經濟研究所,民. 國81 年。 於 ibeif.files.wordpress.com -

#15.研究計劃書範例pdf

研究計畫 (參考格式範例) 一、研究背景與動機二、研究目的三、文獻探討四、研究方法五、預期成果六、參考書目Title 研究計畫(範例) Author moejsmpc Created Date ... 於 www.metamodernist.me -

#16.如何撰寫文獻探討:給社會暨行為科學學生指南 - 博客來

第1章寫作學術文獻的探討︰概述回顧原始資源之介紹為什麼聚焦於實徵性的研究報告? ... 文章文獻探討的文章軼事報導專業實務與規範的報告寫作歷程為特殊目的而寫作計畫 ... 於 www.books.com.tw -

#17.第三章研究方法

研究 實施. 程序分為擬定計劃、文獻探討、編製問卷與施測、訪談、資料整理、及提出結論. 與建議等步驟。本問卷調查對象分為大學教育相關人員及學者專家,實施程序之. 進行, ... 於 ir.nctu.edu.tw -

#18.論文撰寫的方法與技巧 - iLMS學習

通常是按緒論、文獻探討、研究方法、結果與討論、結論與建議等的順序呈現。 各個章節也要有條理的將其內容陳述出來,如在研究方法的部份,必須指出其研. 於 ilms.ntunhs.edu.tw -

#19.研究計畫範例研究計畫大綱(參考例) - Mhrkf

· PDF 檔案研究計畫(參考格式範例) 一,執行或成果呈現階段涉有違反學術倫理情事者,文獻探討四,選擇研究工具. 與實施時程以蒐集資料,不妨趁著過年(或是等放榜的時間 ... 於 www.990yte.co -

#20.興大附中江瑞顏製作

貳、文獻探討. 叁、研究 ... 明研究目的及問題. 興大附中江瑞顏製作. 比賽實施計畫. 評審要點. 格式範例 ... 文獻組織:按照年代順序、根據研究題目進行分類,正反比較. 於 www.nhsh.tp.edu.tw -

#21.圖目錄 - 東吳大學企業管理學系

碩士論文計畫書 ... 1.2 研究目的. 本研究主要之研究目的有三項:. 探討。 探討。 探討。 ... 蒐集相關文獻. 建立研究架構. 研究設計. 發展問卷. 問卷發放及回收. 於 www.ba.scu.edu.tw -

#22.文獻探討範例的評價費用和推薦,EDU.TW - 教育學習補習資源網

最後附一個計畫書的參考範例,也許會觸動你的靈感,並可以依據它. 加以發揮。 ... 相關文獻探討What? Why? 這裡要介紹別人做過的相關研究,告訴讀者這些研究文獻做了些 ... 於 edu.mediatagtw.com -

#23.論文研究計畫範例– 論文範例參考 - Playprg

研究所甄試考試-讀書計畫撰寫教學/範例下載-大碩研究所 ... 內容四、文獻探討應包含的面向五、研究設計的組成六、參考文獻與附錄3 一、研究計畫書的內容「研究計劃」 ... 於 www.playprgty.co -

#24.實踐大學服裝設計研究所資格考報告(撰寫範例)

【學術組】範例 ... 參考文獻. 【實務組】範例. (第一頁)目錄頁. 第一章前言. 第二章文獻探討或學理 ... 感覺交互作用之研究(II)(國科會專題研究計畫成果報告,NSC ... 於 scfd.usc.edu.tw -

#25.研究計畫(參考格式範例)

Page 1. 研究計畫(參考格式範例). 一、研究背景與動機. 二、研究目的. 三、文獻探討. 四、研究方法. 五、預期成果. 六、參考書目. 於 ws.moe.edu.tw -

#26.如何寫好科學文獻回顧 - 英論閣

寫文獻回顧是許多自然科學及實用科學研究計劃的第一步,因此學習文獻回顧的撰寫也是為今後科研活動計劃打基礎的過程。 文獻回顧要求對文獻資料進行綜合分析、歸納整理,使 ... 於 www.enago.tw -

#27.研究計畫範本– Dorima

研究計畫 (參考格式範例) 一、研究背景與動機二、研究目的三、文獻探討四、研究方法五、預期成果六、參考書目Title 研究計畫(範例) Author moejsmpc Created Date ... 於 www.dormida.me -

#28.專題製作實務歷程分享

範例 :2010年全國高中職. 學生實務專題製作競賽. • "苗"準霧都-三義 ... 專題計畫書架構 ... 研究目的. 研究流程圖. 文獻探討. 研究設計. 研究方法. 實驗觀察步驟. 於 webnas.bhes.ntpc.edu.tw -

#29.如何撰寫文獻回顧: 給社會與行為科學領域學生的寫作指南 - 誠品

研究 論文曾獲宏碁文化基金會龍騰論文獎、中小企業研究碩博士論文獎、以及傅爾布萊特獎學金。論文發表於國內外知名學術期刊數十篇,並譯著有近10本專書。現為《中華心理學刊》 ... 於 www.eslite.com -

#30.碩士論文|寫給覺得文獻回顧好難的你

接著當我的論文大概有了研究方向,我會整理出關鍵字,並試著畫出文獻架構圖(Literature Map),透過架構圖來檢視自己在閱讀時有沒有漏掉哪一部分的文獻, ... 於 hsuanxcollection.wordpress.com -

#31.#推甄#研究所#研究計畫 - 考試板 | Dcard

想問一下,推甄研究所備審資料會要求附上研究計畫,請問這個研究計畫是要很完整的那種嗎(像是裡面要含研究動機、文獻回顧、問題討論、參考)? 於 www.dcard.tw -

#32.中國醫藥大學醫務管理學系碩士論文寫作格式

文獻探討 (Literature Review) ... 選擇性. # 依照論文題目分為數節知識領域之文獻探討 ... 範例:. 教育部體育司(2001)。提升學生游泳能力中程計畫。台北市:作者。 於 www3.cmu.edu.tw -

#33.研究計畫的功用 研究計畫的主要內容 主要內容的撰寫 研究 ...

文獻探討 ----理論基礎與有關研究. 研究方法---對象(樣本)、材料、程序、資料分析. 論文的結構. 參考文獻 ... 在研究計畫中單獨列一項「研究目的」是. 極為重要的. 於 homepage.ntu.edu.tw -

#34.智慧型手機 - 明新科技大學

回顧以往的相關文獻,發現大部分都是以品牌的忠誠度或是購買通路為研究. 主題,因此,本研究希望進一步瞭解消費者對智慧型 ... 資料來源:工研院IEK IT IS 計畫(2010) ... 於 webc2.must.edu.tw -

#35.回目次研究背景與動機【範例2】 主題

專題報告撰寫程序; 報告撰寫注意事項; 小論文基本架構; 小論文範例精選; 參考活動 ... 擬定專題計畫書 ... 文獻探討,並依據研究目的設計問卷,透過問卷的發. 於 www.lungteng.com.tw -

#36.論文文獻回顧範例– 回顧與展望作文 - Inonepod

論文文獻回顧範例– 回顧與展望作文. Posted by. 文獻探討–文獻 ... 因為研究生在撰寫論文前必須先進行文獻回顧,找到前人的研究缺口。 ... 如何準備論文大綱(計畫). 於 www.inonepodster.co -

#37.研究計劃書

撰寫研究計畫時,必須先到該校所網站瀏覽其發展方向、教授們的專長,以確定你想學的課程、想研究的領域,能跟所的 ... 文獻探討:敘述你曾經看過的相關論文、書籍。 於 www.nhu.edu.tw -

#38.研究所推甄最關鍵的備審資料-研究計劃 - TKB甄戰學習顧問中心

不僅如此,對考試委員而言,研究計劃能夠快速地檢驗一個考生從事研究的準備程度,無論是研究主題的學術價值、參考文獻的回顧、研究方法的合理性等,都能輕易地分辨考生是否 ... 於 www.reallygood.com.tw -

#39.研究計畫撰寫羅正心. - ppt download

研究計畫 摘要六個基本元素一、前言二、研究動機∕背景三、文獻回顧四、研究田野∕對象五、 ... 98年度「大專畢業生創業服務方案」 U-START創業競賽營運計畫簡報(範本). 於 slidesplayer.com -

#40.內容撰寫六大重點解析|含上榜研究計畫範例

一般來說,內容包含以下六個章節。 第一章:研究主題分析; 第二章:研究動機與目的; 第三章:文獻探討 於 www.tkbgo.com.tw -

#41.109年臺綜大高齡研究跨校合作獎助專案成果報告書(計畫名稱 ...

109年臺綜大高齡研究跨校合作獎助專案. 成果報告書. (計畫名稱). 全程計畫:自109年3月31日至109年10月31日止. 合作學校: ... 研究背景及研究問題(含文獻回顧與探討). 於 irdd-ord.ncku.edu.tw -

#42.研究所推甄研究計畫範例下載 | 蘋果健康咬一口

大學、研究所推甄【諮詢】-書審/口試/面試/甄試/甄選/個人申請. ,研究計畫基本架構一、研究主題分析二、研究動機與目的三、文獻探討四、研究... 備審資料範例下載:請點我. 於 1applehealth.com -

#43.何謂文獻探討(Literature Review) - Medium

文獻探討 又稱做文獻回顧,文獻探討工作是對研究主題相關文件(包含出版品與未出版品)的蒐集與整理過程。蒐集文獻的內容,主要是用來瞭解與研究主題相關之 ... 於 medium.com -

#44.好文章分享~~如何寫好一篇優質的碩博士論文

在進行研究計畫書之撰寫時,必須對「問題提出」部份特別予以重視,惟有自己先搞 ... 針對自己所欲研究探討之主題與相關問題,在既存的研究文獻,先瞭解和蒐集既有的 ... 於 dasanlin888.pixnet.net -

#45.小論文投稿注意事項 - 嘉義女中

... 比賽實施計畫」、「全國高級中等學校小論文寫作比賽引註及參考文獻格式範例」 ... 貳、文獻探討」、「叁、研究方法」、「肆、研究分析與結果」、「伍、研究結論與 ... 於 www.cygsh.cy.edu.tw -

#46.自行研究計畫專區 - 副校長室

自行研究計畫報告應包含「封面頁、摘要、研究主旨、文獻探討、研究方法、主要發現、結論與建議、參考資料」等,可依研究內容或業務需求進行調整。 於 vp.niu.edu.tw -

#47.【研究計畫範例】研究計畫怎麼寫?首先掌握這六個重點@ TKB ...

研究計畫 內容大綱 · 第一章:研究主題分析 · 第二章:研究動機與目的 · 第三章:文獻探討 · 第四章:研究方法與設計 · 第五章:預期成果與貢獻 · 第六章:參考文獻. 於 fun4test.pixnet.net -

#48.學位論文撰寫之鑰 - 淡江大學覺生紀念圖書館

修正論文. 提出學位論. 文初稿. 論文口試. 文獻蒐. 集及廣. 泛閱讀. 草擬研究 ... 論文計畫書封面格式:(見各系所規定範本) ... 撰寫“文獻探討部分”應掌握的原. 於 www.lib.tku.edu.tw -

#49.如何寫好一篇優質的碩博士論文

在進行研究計畫書之撰寫時,必須對「問題提出」部份特別予以重視,惟有 ... 針對自己所欲研究探討之主題與相關問題,在既存的研究文獻,先瞭解和蒐. 於 scholar.fju.edu.tw -

#50.如何利用搜集得來的資料寫作文獻回顧

甚麼是文獻回顧? 文獻回顧是對已搜集到. 的資料(文章.研究.報告). 作分析和討論,. 並以此作為 ... 於 ds.icampus.hk -

#51.文獻回顧整理在PTT/Dcard完整相關資訊 - 媽媽最愛你

提供文獻回顧整理相關PTT/Dcard文章,想要了解更多研究計畫文獻探討範例、文獻探討法、批判閱讀有關親子文章或書籍,歡迎來媽媽最愛你提供您完整相關訊息. 於 babygoretro.com -

#52.甄試考試-讀書計畫之建議流程及內容 - 大碩研究所

研究 計劃主要是看看你未來的研究方向,非不是叫你抄一篇報告。在「研究方法」的課程中告訴我們,「文獻探討」乃「次級資料」的收集,是為了推導出研究模型相關的變數及 ... 於 www.daso.com.tw -

#53.研究計畫範例參考 - Robn

一、研究計畫書的內容二、摘要的內容與關鍵字的選取三、前言或導論的內容四、文獻探討應包含的面向五、研究設計的組成六、參考文獻與附錄3 一、研究計畫書的內容「研究 ... 於 www.robnjk.co -

#54.研究所推甄/複試| 研究計畫範例撰寫注意事項/範例下載

研究計畫 類似論文的前三張:緒論、文獻探討、研究設計,一般撰寫需要花1~3個月,所以提早準備,才不會亂了陣腳。另外你也需要附上「自傳」「讀書計劃」, ... 於 emaster.pixnet.net -

#55.APA格式第六版(APA, 6 th ed.)論文撰寫範例參照格式前言

為求協助本校高科大航管所碩博士生撰寫學位論文及相關研究計畫書,在參考文獻及引用 ... 一)、緒論、文獻探討、研究方法、討論與建議均可單獨成章,文末之參考文獻、 ... 於 www.stm.nkmu.edu.tw -

#56.考研究所研究計畫範例 - Ifty

想問一下,推甄研究所備審資料會要求附上研究計畫,請問這個研究計畫是要很完整的那種嗎(像是裡面要含研究動機、文獻回顧、問題討論、參考)?還是只需要描述未來想. 於 www.cdduoyumi.co -

#57.論文寫作參考格式 - Amazon AWS

例:根據Wildavsky (1964)的研究,政府預算的核心就是政治。 (三)本文內如有附加說明(包括不適合以夾註方式處理的文獻來源),請用註腳(foot. 於 ntupoli.s3.amazonaws.com -

#58.如何撰寫研究計劃各個章節 - Wordvice

研究生或學術研究人員撰寫的研究計畫通常遵循大同小異的格式,由標題和章節 ... 背景文獻探討(Background literature); 研究問題(Research question) ... 於 wordvice.com.tw -

#59.1 研究計畫書的內容與撰寫課程大綱一

調查研究方法(10). 2. 課程大綱. ▫ 一、研究計畫書的內容. ▫ 二、摘要的內容與關鍵字的選取. ▫ 三、前言或導論的內容. ▫ 四、文獻探討應包含的面向. 於 dns2.asia.edu.tw -

#60.國科會大專生計畫----如何撰寫計畫書? - 如似晴空---juching's ...

簡短的說明整個計畫內容。 二、研究動機與研究問題. 說明你為什麼要做這件事,目的在於何處? 三、文獻回顧與探討. 當然不是只有這短短幾句(圖示僅供 ... 於 sunny-juching1993.blogspot.com -

#61.研究所推甄研究計畫範例的文章和評論 - 痞客邦

來看痞客邦超過27 則關於研究所推甄研究計畫範例的文章討論內容: fun4test ... 研究動機與目的三、文獻探討四、研究方法與設計五、預期成果與貢獻六、參考文獻 很多學. 於 www.pixnet.net -

#62.台灣語言研究論文寫作 - 清華大學開放式課程

中文學術論文寫作範例. ◇學期報告範例. ◇博碩士論文範例 ... 撰寫研究計畫書. ◇論文口試評析項目 ... 文獻探討範例. ◇文獻回顧-獨立成章. ◇理論背景. 於 ocw.nthu.edu.tw -

#63.讀書計畫與研究計畫寫作概說

繳交「研究計畫」的目的,在於讓教授瞭解你要從事的研究課題,因此,考生務必詳述你研究該領域的目的、未來會使用到何種研究方法,並針對相關文獻資料作探討,順帶回顧 ... 於 www.dppa.ncnu.edu.tw -

#64.何謂「文獻探討」?文獻又該「如何探討」?

不過,到底有多少人真能了解研究報告中「文獻探討」的用意為何?說不定我們拿此一問題詢問正在修習研究方法的大學生或研究生,所獲得到的答案,可能會是「 ... 於 attemborough.pixnet.net -

#65.備審查資料參考

讀書計畫(範本) ... 文獻探討 4.研究方法與討論 5. ... 專題,最好2人以上(可說明團隊合作之過程、討論過程、製作研究過程),若小專題,人數不宜過多,2人即可。 於 score.hlvs.ylc.edu.tw -

#66.如何撰寫研究計畫郭人介教授國立台北科技大學管理學院院長

研究 假說. 研究模型. 研究方法. 資料蒐集過程與方式. 論文計畫書. 之撰寫. 國立台北科技大學. 郭人介. 教授. 本文架構之範例. (1). 第一章 序論. 第二章 文獻探討. 於 www.takming.edu.tw -

#67.國科會研究計畫書撰寫及申請經驗

經費編列的合理性(因計畫需求及個人研究 ... 與本計畫相關的重要文獻,用以支持本計畫的研究動機 ... 相關文獻探討(請注意參考文獻的出處及年份). 於 140.118.48.162 -

#68.國科會專題研究計畫成果報告撰寫格式說明 - 臺北榮民總醫院

基於學術公開之立場,鼓勵一般專題研究計畫主持人發表其研究成果,但主持人對於 ... (三)報告內容:包括前言、研究目的、文獻探討、研究方法、結果與討論(含結論與 ... 於 wd.vghtpe.gov.tw -

#69.指導學生參與科技部大專生研究計畫 經驗分享 - 國立臺南大學

指導學生參與科技部大專生研究計畫─ 經驗分享. 尋找問題&解決. 問題. 尋找正確答案 ... Related Work (相關研究,文獻探討) ... 摘要—範例. 於 www2.nutn.edu.tw -

#70.不再是夢想! 搞定論文題.. - 五南圖書

內容包括了如何搞定論文題目、建立研究架構以及常見的學位論文中所必須撰寫的前言、文獻探討、研究方法及結果討論等所有實際範例,使讀者能精簡扼要的 ... 於 www.wunan.com.tw -

#71.【2017/106研究所推甄試】好的研究所計畫就該這麼寫

研究計畫 中同學最常見的錯誤,就是會在研究計畫中胡亂抄了一大堆的文獻資料 ... 研究動機」、「研究目的」等三個部分為本計畫的撰寫重點,至於「文獻探討」則大可不必 ... 於 allpassdady.pixnet.net -

#72.大專生國科會專題研究計畫經驗分享

申請表:研究計畫撰寫內容. 研究題目. 第一部份(10頁為限). (一)摘要. (二)研究動機與研究問題. (三)文獻回顧與探討. (四)研究方法與步驟. 於 ord.nccu.edu.tw -

#73.緒論前言撰寫文獻探討撰寫 - 寂天閱讀網

文獻整理導向:劇情整理範例 ... 研究限制. 40. 實作練習. 43. 目錄. 2. 前言撰寫. 第. 篇. 3. 文獻探討 ... 110 學年度全國高級中等學校小論文寫作比賽實施計畫. 於 www.icosmos.com.tw -

#74.批改研究論文的甘苦談-論文寫作經驗分享

論文計畫書在寫作時因為很多研究步驟都還在. 規劃中,因此常用未來式的語氣(將、擬、預 ... 緒論– 研究目的與問題範例 ... 研究目的、研究問題、文獻探討、訪談大綱(或. 於 moocs.nknu.edu.tw -

#75.研究計畫範本 - NPB

我們之前有一系列文章與讀者們討論如何撰寫研究論文或期刊文章的各個部份;其實研究計劃的撰寫原則與論文撰寫讀書計畫有四大重點原則,文獻探討應包含的面向五,研究 ... 於 www.econsocietyy.co -

#76.Q:怎麼準備「研究計畫書」? - 社會學系

四、文獻探討:建議找幾本與研究主題相關的書籍、或是上國家圖書館的碩博士論文專區閱讀幾篇相關論文。再把你研讀的心得寫出來。 心得內容不需要長篇大論,也不需要剪剪貼 ... 於 spa.ndhu.edu.tw -

#77.論文研究計畫撰寫- 南開科技大學研究生補給站 - Google Sites

4.研究目的:條列說明研究目的,務必明確。 5.研究流程:以流程圖說明研究流程。 6.文獻探討:至少回顧3 ... 於 sites.google.com -

#78.研究計畫格式與APA論文格式 - 讀書會-論文大躍進

研究計畫 (proposal)格式第一章緒論第一節研究動機與目的第二節研究問題與名詞釋義第三節研究步驟第四節研究範圍與限制第二章文獻探討第一節新移民子女 ... 於 tsai014.pixnet.net -

#79.計畫書、結案報告書、論文(或是paper)的內容綱要

千辛萬苦做完研究後,最後報告書格式只要將前述計畫書格式內容, ... 最後附一個計畫書的參考範例,也許會觸動你的靈感,並可以依據它 ... 相關文獻探討What? Why? 於 www2.nkfust.edu.tw -

#80.科技部105年度大專生研究計畫研提說明會

計畫 中要探討與解決的問題。(強調研究的價值來說服評審委員). ▷ (三)文獻回顧與探討---透過文獻回顧與探討進一步點出你研究中想要探討議題的創新性,或是獨特性。 於 bulletin.dyu.edu.tw -

#81.論文與研究計畫撰寫之經驗分享 - 國立臺灣藝術大學

文獻探討. 研究操弄. 資料分析. 結果驗證. ‧兒童空間認知. ‧兒童繪畫表現. ‧地圖平面表現 ... 研究設計. 研究工具的. 信度與效度. 研究計畫內容. 文獻. 探討. 研究工具. 於 www.ntua.edu.tw -

#82.研究計畫範本研究計畫(參考格式範例) - Dwfne

PDF 檔案研究計畫(參考格式範例) 一,研究背景與動機二,研究目的三,文獻探討四,研究方法五,預期成果六,參考書目Created Date 1/28/2016 9:38:32 PM 於 www.vilobimagcs.co -

#83.研究計畫交申請教學實踐 - 通識教育中心

研究計畫. 交. 申請. 教學實踐. 109年11⽉17⽇(⼆). 流會. 報告⼈﹕胡正申 ... 教學實踐研究計畫書/3. 研究. 動機. 主題. 文獻. 探討. 研究 ... 範例(1). 研究. 於 ge.cgu.edu.tw -

#84.第一篇研究的概念Concepts of Research

本章則分別依:一、發現及界定研究問題;二、文獻探討;三、建立理論架構; ... 一、研究計畫書中對於問題背景之描述與探討,有助於研究者了解管理問題之本質。 於 210.71.66.21 -

#85.專題及研究論文寫作

一、研究寫作與生活相關。 ... 3.擔任論文計畫口委發現,題目僅有地區改. 變而已。 ... 第一章名詞釋義與第二章文獻探討一致。 於 ocw.knu.edu.tw -

#86.考研究所研究計畫範例#推甄 - CXYG

PDF 檔案研究計畫(參考格式範例) 一,研究背景與動機二,研究目的三,文獻探討四,研究方法五,預期成果六,參考書目Created Date 1/28/2016 9:38:32 PM 於 www.pyyioing.co -

#87.國立中正大學台灣文學與創意應用研究所碩士甄試研究計畫本土 ...

貳、 文獻探討與研究方法. 本研究使用的是「文獻分析法」及「田野調查法」。 藉由收集資料加以分析,並加入時事觀察後,歸納出墾丁近年出現的. 於 gitlci.ccu.edu.tw -

#88.研究成果範例研究計畫書的內容與撰寫 - Azyvp

(範例參考)讀書計畫範本-128 電機工程學系(範例參考)讀書計畫範本-127 材料科學與 ... 研究計畫基本架構一,研究主題分析二,研究動機與目的三,文獻探討四,研究方法 ... 於 www.cursactrie.co -

#89.第一節研究動機與目的

閱讀相關文獻及資料後,建立研究主題與方向、研究目的、研究範圍、研. 究方法與步驟,研擬初步的研究計畫,經由和指導教授予以討論及修正後,擬. 定論文之內容架構。 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#90.論文寫作技巧之我見 - 嘉義大學

撰寫研究. 計畫. 蒐集資料. 分析資料. 撰寫研究. 報告. 研究設計:. 功能. 資料蒐集的方法. 與工具. 抽樣理論與. 設計. 資料處理的方法使. 用電腦與統計學. 文獻. 探討. 於 www.ncyu.edu.tw -

#91.研究計畫書範例研究計畫(參考格式範例) - Vexcil

1式2份,參考文獻與附錄3 一,234,有些學校稱為「研究計劃」或是「學習 ... 計畫書式份, · PDF 檔案調查研究方法(10) 2 課程大綱一,主計室,文獻探討四,567. 元. 於 www.techgerdv.co -

#92.研究計畫範例 - Nordahl

研究計畫 (參考格式範例) 一、研究背景與動機二、研究目的三、文獻探討四、研究方法五、預期成果六、參考書目Created Date 1/28/2016 9:38:32 PM. 研究所讀書計畫範例 ... 於 www.nordahl.me -

#93.研究計畫 - 工商筆記本

研究計畫 基本架構一、研究主題分析二、研究動機與目的三、文獻探討四、研究方法與設計五、 ... 研究所推甄/複試| 研究計畫範例撰寫注意事項/範例下載- 研究所考試達人. 於 notebz.com -

#94.研究計畫書類似論文前三章:緒論、文獻探討與研究設計 ...

研究計畫 書類似論文前三章:緒論、文獻探討與研究設計。 一般寫研究計畫要花1~3個月,如果確定要寫研究計畫,建議先找一本研究方法領域的書, ... 於 gototkb.pixnet.net -

#95.論文寫作指導

伍、 理論基礎(可與「肆、文獻探討」合併) ... 一)以夾註方式註明文獻出處的註解。 ... 作者,年代,《計畫名稱》,科技部專題研究計畫(計畫編號)。 【範例】. 於 pa.ntpu.edu.tw -

#96.碩士論文計畫(範例)

碩士論文計畫(範例). 研究計畫題目; 摘要; 研究動機與目的; 研究問題; 文獻回顧與探討; 研究方法及步驟; 預期成果; 論文章節安排; 參考書目. 於 taiwan.nchu.edu.tw -

#97.研究計畫 - 6號畫部

繳交「研究計畫」的目的,在於讓教授瞭解你要從事的研究課題,因此,考生務必詳述你研究該領域的目的、未來會使用到何種研究方法,並針對相關文獻資料作探討,順帶回顧過去 ... 於 bear12.pixnet.net -

#98.行政院國家科學委員會/經濟部能源局

一、報告內容:中英文摘要、前言、研究目的與文獻探討、研究方法、研究成果、計畫成果自評、參考文獻等項目。 二、寫作格式:. 通篇字型使用標楷體(中文)及Times New ... 於 research.thu.edu.tw -

#99.如何為文獻探討(Literature Review)作總結 - AsiaEdit

文獻探討 的總結部分其實只需要幾句句子就足夠,切忌寫得太冗長! 當然你可以跟隨以下的步驟及靈活運用我們為您提供的範例句式: 第一步: 由一句強調研究缺口的句子開始. 於 asiaedit.com