碧潭吊橋的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦賴祥蔚寫的 穿越臺灣趣歷史:從猛獁象到斯卡羅,考古最在地的臺灣史 和孫心瑜的 啟程‧雲遊新北都 可以從中找到所需的評價。

另外網站軸承特殊奠碧潭吊橋古蹟地位 - Taiwan News也說明:中央社記者黃旭昇新北市31日電)碧潭吊橋是日據時期第一座台灣人設計的第一長跨距鎢鋼球軸承吊橋,在橋梁史的歷史意義配合周邊美景,確立其古蹟定位。

這兩本書分別來自時報出版 和遠景所出版 。

國立雲林科技大學 營建工程系 陳建州所指導 廖嘉芸的 應用衛星定位技術進行結構物振態頻率識別之適用性探討 (2021),提出碧潭吊橋關鍵因素是什麼,來自於衛星定位技術、RTK、頻率識別、自動化監測、橋梁。

而第二篇論文國立臺北藝術大學 建築與文化資產研究所 黃士娟、鄭昭民所指導 翁睿宏的 戰後文化重建政策下的臺灣建築營造界(1945-1949) (2021),提出因為有 文化重建政策、戰後建築、民政處營建局、臺灣營造界、盧樹森的重點而找出了 碧潭吊橋的解答。

最後網站碧潭橋 - 網際網路評選八景則補充:位於臺北市郊新店碧潭吊橋下游約250公尺處,跨越新店溪,全長約800公尺,設計為三跨弧形曲線拱橋,主橋墩上方為一鏤空之倒三角形,外形優美壯觀,舉世罕見。

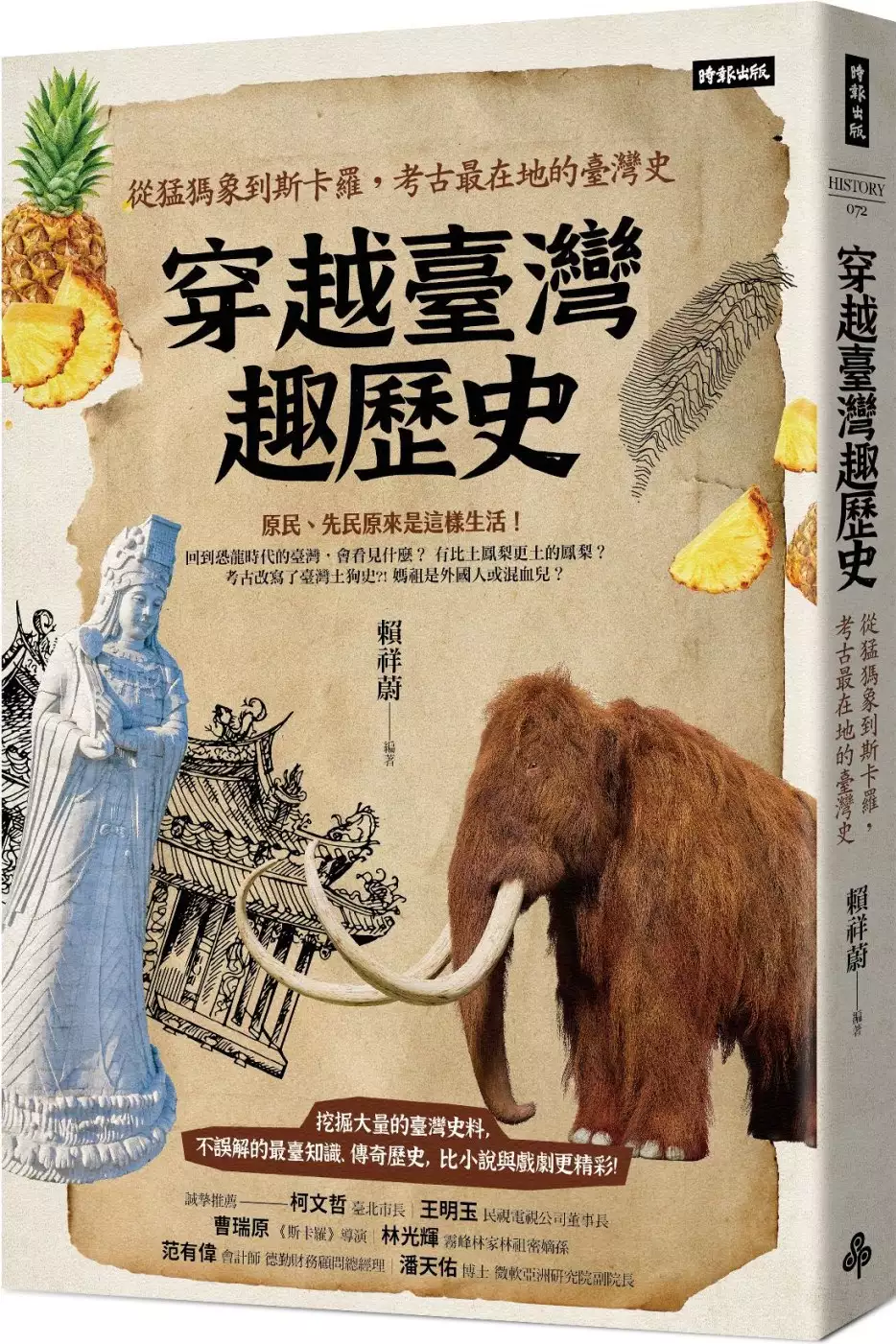

穿越臺灣趣歷史:從猛獁象到斯卡羅,考古最在地的臺灣史

為了解決碧潭吊橋 的問題,作者賴祥蔚 這樣論述:

原民、先民原來是這樣生活! 回到恐龍時代的臺灣,會看見什麼? 有比土鳳梨更土的鳳梨? 考古改寫了臺灣土狗史?!媽祖是外國人或混血兒? 挖掘大量的臺灣史料,不誤解的最臺知識、傳奇歷史,比小說與戲劇更精彩! 許許多多的真實歷史,比戲劇與小說還要傳奇 臺灣發生的歷史,就充滿了可以拍出好戲的真實傳奇。 穿越臺灣歷史,享受奇趣。 .回到恐龍時代的臺灣,會看見什麼? 儘管考古學家們前仆後繼,卻始終沒有在臺灣找到恐龍化石,即使是鳥類的古生物化石也一直沒有找到。直到西元2021年有了大突破! .有比土鳳梨更土的鳳梨? 臺灣的鳳梨品種有過三代,我們俗稱的土鳳梨,並非是臺灣

原生品種,其實是第二代的開英種;至於更土的鳳梨,是第一代的在來種,俗稱本島鳳梨,據稱是先民從福建引進。味道香、果蒂深,已經快瀕臨絕跡,在彰化種植鳳梨並販售鳳梨酥的旺梨小鎮目前還保有十株,非常難得。 .考古改寫了臺灣土狗史 臺灣沒有任何原生的犬科動物,包括了狼、豺、狐狸。所以儘管臺灣自古以來多山、多森林,卻不一定有原生的狗與狼。隨著南科考古遺址的發現而有了重大的全新突破。西元2000年在臺南科學園區的「南關里遺址」,挖出了俗稱為「臺灣第一狗」的狗骨頭化石,這是臺灣最早的「狗墓葬」,骨頭完整,呈現睡姿的狀態,距今大約4500年。 .基隆差點變成臺北府城 西元1854年,福建小刀

會數千人在對岸被擊敗,跨海流竄而來,從海上攻佔基隆。當時讓清朝在臺的官員苦於難以救援,後來靠著官方動員民間一起合作,才擊退了佔據基隆的小刀會。基隆是本來規畫的建城之地,當時福建巡撫丁日昌就認爲基隆戰略位置重要,應該建造臺北府城於基隆,但是海防大臣沈葆楨偏愛在臺北建城。當時有官員跟地方勢力勾結炒地皮,所以改成在臺北建城,而且挑選的艋舺土地還是當時低窪容易淹水之處,根本不適合建城。正因地理位置不理想,所以土地便宜,適合炒地皮,這是古今不變的炒地皮招數之一。 .追尋殘存的總督府「台字章」 興建於日治時期的「小粗坑發電廠」,位於新北市新店區的小粗坑。在巴洛克風格的建築物上,至今還保存有日治時

期的總督府徽章「台字章」,也稱為台字紋或台字徽。值得一提的是,「台」這個字其實不是「臺」字的簡體字,依照漢朝許慎所撰寫的《說文解字》,臺字的原意是「觀四方而高者」,至於台字的原音同怡,原意則是喜悅。到了唐朝,台字開始跟臺字同音,只是意思仍不一樣。明朝與清朝已經有小說使用台字替代臺字,到了日治時期總督府全面使用台字而不用臺字,一直通用至今。 .消失中的全臺唯一「迷宮村」 臺灣有一個很獨特的迷宮村落,位於桃園市龍潭區的三坑。三坑的大平迷宮村據稱創建於清朝的道光、咸豐年間,大平又叫大坪,是一個傳統的客家聚落。大平迷宮村的形成原因主要應該是為了防止遭受外來的攻擊,所以把村子蓋成狹小迷宮,甚至

被認為這是一種類似蜂巢式的布局,不但房舍低矮,就連其間的巷弄也都非常狹窄,連兩人並行前進都有困難,這樣一來,萬一遇到外敵突襲時,敵人就無法大舉入侵,也不便使用傳統的大型兵器攻擊,可以為村民爭取一點反擊或逃難的時間。 97堂臺灣歷史穿越課,原來原民、先民是這樣生活!精彩故事,挖掘臺灣史料,大量的臺灣歷史資料,太多太多精彩萬分的傳奇歷史,比小說與戲劇更精彩。 本書特色 ★著作榮獲國家圖書館「臺灣出版Top1」作者賴祥蔚博士,帶你挖掘最具臺灣古早味的傳奇、趣事趣聞! ★從百萬年前的臺灣猛獁象,到原民記載、漢人大舉移民來臺,史蹟、風土、民情、習俗、傳說,不誤解的最臺知識,讓你不再認

同迷航,愛臺灣就是這麼有奇趣! 誠摯推薦 臺北市長│柯文哲 民視電視公司董事長│王明玉 《斯卡羅》導演│曹瑞原 霧峰林家林祖密嫡孫│林光輝 德勤財務顧問總經理│范有偉會計師 微軟亞洲研究院副院長│潘天佑博士

碧潭吊橋進入發燒排行的影片

#灣潭兒童遊戲場 位於 #新店區

就在 #碧潭 對岸

碧潭渡船頭對面

以蝴蝶翩翩飛舞的意象🦋🦋

勾勒出遊戲場的各分區空間

結合既有的綠坡

將蝴蝶翅膀轉化為溜滑梯區及攀爬區等

並且由渡船🛶時於水上的搖動聯想

規劃一系列高低起伏搖擺的感受

而會晃動、擺動的設施

如繩吊床、動態平衡木、平衡設施等

遮陽設施設計也別具巧思

是一朵朵的花兒🌸與翩翩蝴蝶🦋呢

【交通資訊】

1.搭乘捷運至新店站,沿著碧潭風景區步行至碧潭渡船頭停車場(約700公尺),再搭乘新店渡渡口人力擺渡至對岸(灣潭)(船程約5分鐘),沿著新店渡口文學步道往上走,即可到達本遊戲場。

2.開車至碧潭渡船頭停車場,轉搭乘新店渡渡口人力擺渡至對岸(灣潭)(船程約5分鐘),沿著新店渡口文學步道往上走,即可到達本遊戲場。

3.以Google map搜尋「 #新店渡口文學步道 」,利用導航功能指引,即可到達本遊戲場。

4.搭乘捷運至新店站,走過碧潭吊橋抵達西岸的和美山步道入口,走路約25分鐘,就可以抵達遊戲場。

應用衛星定位技術進行結構物振態頻率識別之適用性探討

為了解決碧潭吊橋 的問題,作者廖嘉芸 這樣論述:

本研究主要探討應用衛星定位技術進行結構物振態頻率識別之適用性,並評估衛星定位技術應用於結構物振態頻率識別自動化之可行性。研究首先進行振動台實驗,利用振動台產生水平向或垂直向的單一方向振動,配合不同振幅與頻率的組合進行量測,了解頻率識別的準確性,並分析DOP值對高頻量測的影響,隨後,進行實橋量測,分析衛星定位技術實際應用於結構物振態頻率識別的適用性與限制性,最後以RTK技術取代原先的後處理解算進行振動台實驗,初步了解該技術應用於頻率識別的準確性與可行性,評估未來結構物振態頻率識別自動化監測的可行性。由實測分析結果可知,應用衛星定位技術進行橋梁振態頻率識別作業,若振動幅度小於±0.3cm則無法識

別頻率值。由振動台量測實驗可發現,應用RTK技術可即時得到相當準確的頻率值,此一結果顯示應用衛星定位技術進行結構物振態頻率自動化監測應是可行的。

啟程‧雲遊新北

為了解決碧潭吊橋 的問題,作者孫心瑜 這樣論述:

隨著翡翠樹蛙的腳步, 漫遊新北各地優美的自然景致與豐盛的文化景觀 在育養這塊土地的翡翠水庫上游,翡翠樹蛙和一朵四瓣幸運花,追隨著天上一朵捲毛雲,沿著新北市的西邊往北移動,環繞新北一圈後再回到「坪林」的茶園……跟著小蛙和捲毛雲,在每一個翻頁之後,瞬間移動到幾公里外,一天之內便遊遍新北市各大地景。隨著小蛙的足跡,帶領讀者漫遊新北各地,烏來山水、碧潭吊橋、三峽老街、鶯歌陶瓷、板橋林本源園邸、新莊中港河廊、八里左岸、淡水漁人碼頭、淡水紅毛城、野柳女王頭……等自然景觀,以及潑水節、歡樂耶誕城、北海岸國際風箏節、貢寮海洋音樂祭、福隆沙雕藝術季……等人文景致都描繪成一幅幅華麗豐富的繽紛畫面。 本

書特色 ●圖示新北市各區自然風景、文化景觀、節慶活動,並以此為場景內容的原創繪本。 ●融合寫實的城市景觀與臺灣特有種動物,構成值得令人探索的視覺畫面,其中並蘊含環境保護的教育意義。

戰後文化重建政策下的臺灣建築營造界(1945-1949)

為了解決碧潭吊橋 的問題,作者翁睿宏 這樣論述:

本論文以1946年戰後初期臺灣省行政長官公署於民政處下所特設的營建局以及民間建築、營造業為對象,考察1944年國民政府為接收臺灣所擬定一系列文化再構築相關政策在臺施行的狀況,與其對臺灣建築的影響——戰後「文化重建政策」對建築、營造界的意義。行政長官陳儀委派曾任中央大學建築系系主任、並身兼中國營造學社校理、中國建築師學會正會員的盧樹森赴臺擔任營建局局長,盼將其在中國學術與實務上的經驗帶來臺灣,藉由盧樹森對中國建築的理解,推進臺灣建築「去日本化、再中國化」文化改造的意圖。 本文進行考察的結果,以戰後第一本建築、營造相關雜誌《臺灣營造界》為文本,發現臺灣建築、營造界正因文化重建政策的執行,產生一

股「去日本化」的熱潮,尤以臺灣省土木建築工業同業公會聯合會所出版的《土木建築術語集》為代表,反應此時局下臺籍本島人在語言轉換上所面臨的處境。而盧樹森除了做為營建局局長,執掌臺灣建築營造界接收日產的相關事宜,在其正式上任之前,即以私人事務所「永寧建築師事務所」的名義於1946年興建「臺灣銀行嘉義分行」,該案為戰後中國古典式樣建築在臺的濫觴——「再中國化」的代表,亦為官方政策指導的「文化重建政策」脈絡下的產物。此外,官/民營建相關組織的作為,亦呈現出臺灣戰後初期極其複雜的面貌,滿佈延續、斷裂、移植、嫁接的情況。

碧潭吊橋的網路口碑排行榜

-

#1.日治時期臺灣八景之一-新店碧潭吊橋 - Taiwan Memo 台灣古蹟 ...

日治時期臺灣八景之一-新店碧潭吊橋新店渡依據《臺北縣志》〈交通志〉記載,新店溪沿岸的渡船運輸始於1881年,1950年代,新店溪中上游,共有廣興渡、小坑渡、礦窯渡、 ... 於 taiwanmemo.pixnet.net -

#2.台灣景點資訊- 碧潭吊橋 - 郵遞區號查詢

名稱, 碧潭吊橋. 地址, 新北市新店區碧潭吊橋( 新北市 新店區 ). 介紹, 碧潭吊橋位處新店溪中游,建於民國26年,為新店區內知名觀光景點,由於河面水色澄碧因此被稱為 ... 於 zip5.5432.tw -

#3.軸承特殊奠碧潭吊橋古蹟地位 - Taiwan News

中央社記者黃旭昇新北市31日電)碧潭吊橋是日據時期第一座台灣人設計的第一長跨距鎢鋼球軸承吊橋,在橋梁史的歷史意義配合周邊美景,確立其古蹟定位。 於 www.taiwannews.com.tw -

#4.碧潭橋 - 網際網路評選八景

位於臺北市郊新店碧潭吊橋下游約250公尺處,跨越新店溪,全長約800公尺,設計為三跨弧形曲線拱橋,主橋墩上方為一鏤空之倒三角形,外形優美壯觀,舉世罕見。 於 www.freeway.gov.tw -

#5.碧潭吊橋驚傳女子落水拉上岸一度命危送醫急救 - 自由時報

新北市新店區碧潭風景區今天晚上驚傳跳河事故,48歲唐姓女子6時許在碧潭吊橋落下,警消乘橡皮艇在水面搜索,尋獲時已失去呼吸、心跳;唐女經慈濟醫院 ... 於 news.ltn.com.tw -

#6.<遊台北>新店.碧潭風景區~情人節浪漫的約會場所 - Anny's秘密 ...

碧潭吊橋 長約200公尺,建於民國26年初,橫跨碧潭之上,矗立於碧潭兩岸,有如長虹橫跨於兩岸,成為本地主要特色標誌。 碧潭11.jpg. 當時我還不急著走過吊橋 ... 於 anny3805201314.pixnet.net -

#7.[新店旅遊] 碧潭風景區---- 碧潭吊橋與踩船樂1205 @ 貓大爺部落格

碧潭吊橋 是新店著名的地標,最早完工於1937年,2000年老橋新修,晚上並有七彩燈光,增添浪漫。 · 碧潭西岸的山崖峭壁景觀殊勝,有「小赤壁」之稱,上面有 ... 於 blog.xuite.net -

#8.Travel & Hotel 大台灣旅遊資訊網-台北旅遊碧潭吊橋介紹

的故事與動人的回憶,也由於碧潭吊橋予人浪漫的情懷,更成為許多情侶為兩人愛情銘刻回憶 的地點。 每逢假日碧潭總有許多店家與攤販販售各種小吃,同時也吸引了許多情人 ... 於 travel.tw.tranews.com -

#9.新店碧潭水舞秀2021/3/27-5/22開舞! 心得/交通/時間地點/水岸 ...

心得/交通/時間地點/水岸景觀餐廳懶人包(碧潭吊橋旁國際級的水舞表演~). 32549. 於 lovefree365.pixnet.net -

#10.新聞圖庫 - 聯合知識庫

民國43年,就在碧潭吊橋下方的新店溪,政府新設鋼筋混凝土的碧潭大橋,改變公路體系, ... 經過近8個月的整修工程,走過一甲子風雨的碧潭吊橋拆除重建,所有材料都經過 ... 於 udndata.com -

#11.【新北新店景點】碧潭-碧潭吊橋/騎腳踏車/夜景 - 旅行,履行 ...

如果要我想新店一日遊,大概就是烏來、碧潭、景美夜市吧! 這次介紹的碧潭半日遊,騎騎腳踏車看看湖邊美景的下午在UBIKE還沒興盛之前這邊有很多租 ... 於 gtchao.pixnet.net -

#12.碧潭吊橋 - 山富旅遊

碧潭吊橋 位處新店溪中游,建於民國26年,為新店區內知名觀光景點,由於河面水色澄碧因此被稱為碧潭。碧潭兩岸的往來,早年是以擺渡渡船為主,碧潭吊橋完工後, ... 於 www.travel4u.com.tw -

#13.碧潭吊橋驚見詭異高跟鞋女!10少年奔逃…回家後更恐怖

碧潭吊橋 歷史悠久,靈異故事時有所聞,一位女網友近日分享男友多年前在碧潭遊玩時的詭異經歷,她表示,男友當時和一群朋友在吊橋上聊天,突然眼角餘光 ... 於 news.ebc.net.tw -

#14.一年22人跳河身亡新店碧潭吊橋宛如「奈何橋」 - 天天要聞

△新店碧潭橋跨越新店溪,常發生跳橋自殺憾事,連續兩年成爲新北「奈何橋」。 ... 根據新北市消防局統計,全市千餘座橋樑中,有44座曾發生跳橋輕生的事件,去年接獲226起報案 ... 於 www.bg3.co -

#15.【奪命吊橋5】碧潭吊橋有護欄無防護網民眾:防護夠不擔憂

《蘋果新聞網》今走訪新北市新店區碧潭吊橋,橋上步行、騎車都可輕易抵達,橋上護欄不高且可遠眺美景。由於昨天才發生小男童不慎從吊橋防護網縫隙墜落意外 ... 於 tw.appledaily.com -

#16.碧潭吊橋橋墩應否納入都更範圍引發爭議監委包宗和 - 監察院

近年新北市新店區碧潭吊橋周邊地區推動都市更新案,將吊橋橋墩納入都市更新範圍內,當地文化團體唯恐影響吊橋結構安全,主張吊橋橋墩應劃出都更範圍,衍生都市更新與 ... 於 www.cy.gov.tw -

#17.碧潭吊橋

碧潭吊橋. 朝陽正從雲縫露臉. 把吊橋的影子. 拉成長長的一條龍. 投入碧潭的溪流中. 游魚四處逃竄. 六十七年前江石定計算力學. 繪出一條拉住兩岸的吊橋. 於 myweb.ntut.edu.tw -

#18.碧潭吊橋新北市政府列入市定古蹟有依照古蹟保護相關規定維護 ...

公民記者:朱水文. 2013年在相關團體各方的奔走之下,碧潭吊橋於7月30日獲得新北市政府列為市定古蹟。 橋頭上[民國二十五年八月竣功]?哪時台灣是誰來 ... 於 www.peopo.org -

#19.【台北親子景點】碧潭| 步道、吊橋、踩水樂 - SYA(賽亞)的旅遊 ...

在結合了自行車道、吊橋與沿岸商家後,聽附近店家說,人氣已有明顯的復甦。來到碧潭旅遊,除了吊橋是一定要走訪的景點外,在橋下租艘天鵝船來踩踏 ... 於 sya.tw -

#20.台北新店 碧潭風景區 - 阿賓的旅遊札記

弧形跨距的北二高,橫跨於碧潭之上,長850公尺的弧形橋身,線條柔和美觀,主孔跨徑長達160公尺,與老舊『碧潭吊橋』形成古今的強烈對比,在碧潭上映出無限的江上風情. 於 tungbin.pixnet.net -

#21.難道就只為了給碧潭吊橋好看? | 我們的島

台北碧潭吊橋上游一點點,新店老街區的對岸,新店溪沖積出一片寬敞的河階地,灣潭。這裡橫過新店溪到新店老街,有個全台灣碩果僅存的擺渡,新店渡。 於 ourisland.pts.org.tw -

#22.[台北] 碧潭吊橋光雕秀-北部夏夜好熱鬧 - 瑞先生

瑞與瑪姬今天去碧潭吊橋,因為聽說晚上7~10整點都會有燈光秀@@ 由於前兩禮拜較忙都沒去,今天終於抽出空了!!!! 這座號稱全台第一座會跳舞的吊橋, ... 於 luckyboy7527.pixnet.net -

#23.碧潭吊橋 - 中文百科知識

碧潭吊橋. 碧潭吊橋位處新店溪中游,是碧潭最具代表性的景觀,吊橋長200公尺,東西兩岸平均寬約150公尺,橋寬3.5公尺,橋塔高度20公尺。 於 www.easyatm.com.tw -

#24.新店碧潭吊橋即時影像 - 台灣景點人潮監視器

碧潭 是位於台灣新北市新店區的風景型觀光景點。根據《新店市誌》記載,碧潭又稱為赤壁潭、石壁潭、獅山邊大潭,是新店溪從山區流入新店市區時,因為河面變得較為寬闊而 ... 於 monitor.wfuapp.com -

#25.保護碧潭吊橋 - 台灣環保聯盟

07.18 記者會新聞稿碧潭吊橋靜臥碧潭一泓綠水之上,美麗、溫柔的雙弧虹橋,與名列台灣八景十二勝之一的碧潭山水交融,坐新店線鐵路、走碧潭吊橋、划小舟、賞山水… 於 tepu.org.tw -

#26.台北捷運新店遊,IKEA早午餐.碧潭吊橋,山湖美景...值得一遊

台北市是一個交通便捷的城市,我和CD爸決定搭捷運到碧潭一日遊台北捷運非常方便... 台北捷運APP可以顯示目前所在的車站,不會坐錯車, ... 於 e09006anny.pixnet.net -

#27.碧潭吊橋攻略及週邊必遊景點推薦 - 探索台灣

由於河面水色澄碧因此被稱為碧潭。碧潭兩岸的往來,早年是以擺渡渡船為主,碧潭吊橋完工後,不僅成為聯絡中和、新店間的重要橋樑,同時由於造形優美,獨具特色,數十年後, ... 於 go.liontravel.com -

#28.張哲生- 1937年,碧潭吊橋落成時的模樣。 到過 ... - Facebook

後由臺北州駐文山郡土木技手江石定設計、陳海沙的光智商會施工興建,並於1937年8月完工,為臺灣日治時期第一座由臺灣人設計與施工的橋樑。 碧潭吊橋建成後即為新店溪東岸通 ... 於 www.facebook.com -

#29.碧潭吊橋 - 淡水維基館

碧潭吊橋 位處新店溪中游,建於民國26年,為新店區內知名觀光景點,由於河面水色澄碧因此被稱為碧潭。碧潭兩岸的往來,早年是以擺渡渡船為主,碧潭吊橋 ... 於 tamsui.dils.tku.edu.tw -

#30.新店踏青:碧潭吊橋、和美山步道(綠線)、行啟紀念碑

和美山步道小徑幽然,沿途遠眺青山綠水,視野之廣著實令人驚豔;原來碧潭吊橋旁竟有這樣一處山水如畫的河畔森林秘境,伴著光影悠遊其間,真是好不愜意 ... 於 hwsln.pixnet.net -

#31.日治時期臺灣八景之一-新店碧潭吊橋 - eTaiwan

日治時期臺灣八景之一-新店碧潭吊橋新店渡依據《臺北縣志》〈交通志〉記載,新店溪沿岸的渡船運輸始於1881年,1950年代,新店溪中上游,共有廣興渡、 ... 於 etaiwan.pixnet.net -

#32.【台北新店】碧潭迷人風光! - Clare的生活品味(台灣旅遊)

我開車從碧潭渡船頭旁的停車場下車,信步走到一旁改造後的渡船頭,這裡曾是碧潭居民對外的主要聯絡水路,當年還沒碧潭吊橋時,從這裡搭渡船可以抵達新店溪對岸,從對岸再轉 ... 於 l50740.pixnet.net -

#33.[新北市新店] .碧潭.和美山步道 - Tony的自然人文旅記

和美山新步道的登山口就在遊客人潮最多,黃金店面群集的吊橋頭, 狹長的石階路穿進商家與山壁之間的木製牌樓,通過廊道窄巷往山上而去。 通道兩側的牆壁,展出碧潭老照片, ... 於 www.tonyhuang39.com -

#34.碧潭吊橋- 新店碧潭風景區的圖片 - TripAdvisor

新店碧潭風景區圖片:碧潭吊橋- 快來看看Tripadvisor 會員拍攝的407 張/部碧潭風景區真實照片和影片. 於 www.tripadvisor.com.tw -

#35.碧潭吊橋- 维基百科,自由的百科全书

碧潭吊橋 ,原名「碧橋」,位於臺灣新北市新店區之碧潭風景區內,近臺北捷運新店站,跨越新店溪。橋體為雙塔雙鉸單跨式吊橋,橋塔間長200公尺、橋長186.6公尺、寬度3.5 ... 於 zh.wikipedia.org -

#36.社會10點檔》碧潭成為必死之潭2周內2人落河真與抓交替有關嗎

位於新北市新店區的碧潭,是台灣知名的觀光景點,碧潭又稱為赤壁潭、石壁潭、獅山邊大潭,因為景色優美,且擁有台北地區少見的吊橋,橋下還有小船可以 ... 於 www.chinatimes.com -

#37.Re: [閒聊] 跳碧潭(從吊橋上跳!) - 看板HsinTien | PTT台灣在地區

碧潭死的人太多了,真的不差這一兩個, : 擴大舉辦剛好沖沖喜,可以祭弔這些亡靈: 讓大家知道到碧潭吊橋跳水沒那麼容易死。 : ※ 引述《tishang (Tim)》之銘言: ... 於 ptttaiwan.com -

#38.碧潭吊橋- 求真百科

碧潭吊橋 ,原稱「碧橋」,橋體為雙塔雙鉸單跨式吊橋,橋塔間長200公尺、橋長186.6公尺、寬度3.5公尺、海拔30公尺,可乘載約1,000人。1937年8月竣工,2013年8月5日公告為新 ... 於 factpedia.org -

#39.碧潭吊橋附近推薦 - Trip.com

新店地區於新店溪畔的一處水面,因波平浪靜溪水碧綠,而形成一處適宜觀景玩水的好去處,凌空假設了一座造型優雅的吊橋,方便兩岸居民往來,結合周邊的環境,使得這座 ... 於 tc.trip.com -

#40.環盟批:碧潭吊橋調查缺地層資料 - 地質知識網

新北市碧潭吊橋周邊都更案,環保團體十分關心。 報系資料照. 新北市政府上月同意「碧潭吊橋橋墩基座保護措施設計」鑽探計畫,台灣環保聯盟上午抨擊, ... 於 twgeoref.moeacgs.gov.tw -

#41.碧潭吊橋- 交通建設-新店區 - 新北市觀光旅遊網

「碧潭吊橋」橋體為雙塔雙鉸單跨式吊橋,橋長186.6公尺、寬度3.5公尺、海拔30公尺,可乘載約1,000人。早期要往來碧潭兩岸,須倚賴擺渡渡船為主,但在「碧潭吊橋」完工後, ... 於 tour.ntpc.gov.tw -

#42.碧潭吊橋喜迎馬年農曆新年光雕換新裝 - 欣傳媒

隨著新春腳步接近,1月17日起至2月14日止,碧潭吊橋光雕秀將透過熱鬧喜氣的新年歌曲應景演出,讓民眾農曆新年期間能闔家共遊碧潭,一同欣賞歡慶新年的吊橋 ... 於 www.xinmedia.com -

#44.File:新店碧潭吊橋.jpg

碧潭吊橋 於民國86年時曾由中華民國結構技師公會及昭淩工程顧問公司進行一次整體的結構安全鑑定,建議盡速詳細檢測或維修改建,其後於民國89年時進行碧潭 ... 於 commons.wikimedia.org -

#45.【碧潭風景區一日遊】情人必去,愛神邱比特陪你浪漫一下!踩 ...

【碧潭風景區】 捷運新店站,步行5分鐘即可到達碧潭吊橋 推薦閱讀:台北旅遊:【台北旅遊景點】行程規劃@必玩台北美食:【台北美食懶人包】必吃美食 ... 於 wkitty.tw -

#46.吊橋不在「小碧潭站」? 北捷名易誤導 - Tvbs新聞

台北天氣冷想泡溫泉,捷運是要搭到北投站?還是新北投?想看碧潭吊橋,在小碧潭下車還是新店站?這些問題不只台北人會搞迷糊,對外地遊客更是困擾, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#47.碧潭吊橋 - 92故事巷 新店文史館

碧潭吊橋 由陳海沙的光智商會施工興建,是首座由台灣人設計、施工營造的吊橋。1936年(昭和11)開工,1937年(昭和12)完工啟用。吊橋長200 ... 於 localvoiceche.pixnet.net -

#48.碧潭吊橋photos on Flickr

Flickr photos, groups, and tags related to the "碧潭吊橋" Flickr tag. ... 碧潭水舞突破以往在封閉式水池舉辦,改而在流動的新店溪水域呈現,需要高度技術固定 ... 於 www.flickr.com -

#49.新店碧潭吊橋 - 台灣即時影像

新店碧潭吊橋位於新店溪中游,這裡因為河面水色澄碧而被稱為碧潭。碧潭吊橋是新店的知名觀光景點,大約200公尺的雙塔雙鉸單跨式吊橋可以乘載約1000人。每天晚上,碧潭 ... 於 taiwanok.net -

#50.碧潭風景區> 新北市 - 交通部觀光局

碧潭為臺灣昔日八大景之一,風景秀麗,位於捷運新店總站附近,交通甚為便利,為 ... 碧潭吊橋長約200公尺,建於西元1937年,橫跨碧潭之水上,佇立於碧潭兩岸,此有如 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#51.【新北碧潭風景區】碧潭商店街吃吃喝喝走走碧潭吊橋@ 東王 ...

【碧潭吊橋】初建時名為碧橋是台北人的共同記憶,如果要都更可能會引發碧潭吊橋的損毀因此新北市政府把【碧潭吊橋】列為古蹟但此舉也引發當地名眾的不 ... 於 grasschne.pixnet.net -

#52.碧潭吊橋陽光橋越夜越美麗 - chicago1717 重陽的部落格

由碧潭吊橋沿著新店溪河濱步道散步到陽光橋大約一小時,步道上男女老少遛狗、散步、跑步及騎單車者頗多。這一帶有籃球場、網球場、游泳池及高爾夫球練習場 ... 於 blog.udn.com -

#53.捷運新店站美食/碧潭風景區半日遊/碧潭老街美食小吃【源平溪 ...

捷運新店站美食/碧潭風景區半日遊/碧潭老街美食小吃【源平溪豆花大王&蜜酥雞排】碧潭水舞/碧潭吊橋/和美山賞螢步道(碧潭天鵝船票價) ... 於 duck303088.pixnet.net -

#54.陽光吊橋碧潭微風,這裡的故事太多 - 微笑台灣

這裡的故事太多。「碧潭吊橋對於當地人來說,已經不是情侶約會勝地這麼簡單,生離死別都在這座橋上,」老新店人說。 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#55.碧潭吊橋健走- 新店區 - Pacer

碧潭吊橋 健走是一條位於新店區,新北市,中國台灣的步道,他的長度為2.5km (大約3500步) ,爬升高度為23m,難度評級簡單。用Pacer App發現更多優質路線吧! 於 www.mypacer.com -

#56.碧潭吊橋 - 新北市觀光旅遊網

碧潭吊橋 位處新店溪中游,建於民國26年,橋體為雙塔雙鉸單跨式吊橋,橋長186.6公尺、寬度3.5公尺、海拔30公尺,可乘載約1,000人為新店區內知名觀光景點。 於 newtaipei.travel -

#57.碧潭吊橋相關報導- Yahoo奇摩新聞

最新最豐富的碧潭吊橋相關新聞就在Yahoo奇摩新聞,讓你快速掌握世界大事、財經動態、體育賽事結果、影劇圈內幕、社會萬象、台灣在地訊息。 於 tw.news.yahoo.com -

#58.碧潭吊橋 - 國家文化資產網

1.碧潭吊橋始建於日據後期昭和12年(1937年),為新店溪東岸通往西岸安坑及中和地區之重要橋樑,見證新店地區之開發史。 2.橋之設計與建造出自臺籍人士之 ... 於 nchdb.boch.gov.tw -

#59.新店溪自行車道(下) 新店碧潭吊橋~陽光運動公園~陽光橋

過了碧潭吊橋,騎新店溪左岸回陽光橋... 穿過碧潭大橋下方。 跟著指標前進,追風追斜陽......。 最近新聞頗受爭議的美河市案,旁邊是捷運小碧潭站. 於 shimmer988.pixnet.net -

#60.都更移橋墩碧潭吊橋恐消失

自由時報記者劉力仁/台北報導〕新北市政府辦理都更,卻連歷史古橋也要更掉?七十六年歷史的碧潭吊橋本月可能消失?七十六年歷史的新店地標即將不保環保聯盟昨天召開 ... 於 www.u-trust.com.tw -

#61.[新店捷運站景點]碧潭吊橋下走入幾米繪本向月亮許願,山水好 ...

碧潭 (新店捷運站)2020最可愛的拍照打卡景點:幾米繪本向月亮許願新北市觀旅局與知名繪本畫家幾米合作,讓「如果我可以許一個願望」繪本在新店碧潭重現 ... 於 john547.pixnet.net -

#62.春節旅遊情報新店碧潭一日遊10種玩法相遇在水岸! - LUCAS阿 ...

昔日臺灣八大景之一新店「碧潭」非常適合一日遊,新店地標碧潭長虹般跨越新店溪的「碧潭吊橋」,曾經走過多少戀人足跡,碧潭西岸「小赤壁」,巨石 ... 於 www.grandma.tw -

#63.全台第一座會跳舞的吊橋~碧潭吊橋光雕秀

每晚7:00至10:00各整點於碧潭吊橋演出時約4分半的光雕秀,碧潭吊橋將點上猶如璀璨星光的夜景,搭配耳邊傳來河畔陣陣古典樂曲譜成每一「夜」浪漫隨著交響樂, ... 於 ub874001.pixnet.net -

#64.【新北市‧新店】碧潭陽光橋散步 - 阿德看世界

(1) 陽光橋(2) (3) (4) (5) 碧潭吊橋(6) 白色的部份為陽光橋小時後在台北工作的親戚,回到玉里鄉下, 於 jende168.pixnet.net -

#65.碧潭吊橋自然頻率測試 - 譜威科技

藉由加速規量測Data Monitor 自然頻率跟振幅變化,測出吊橋的自然頻率與model 。 測試方式介紹 1. 先將碧潭吊橋project 在Orion-Recorder 上設定好 於 www.prowavegroup.com -

#66.碧潭

根據《新店市誌》記載,碧潭又稱為赤壁潭、石壁潭、獅山邊大潭,是新店溪從山區流入新店 ... 吊橋。天鵝船遊湖。自行車步道。美景。音樂餐廳,想和家人一起來遊玩嗎?". 於 www.google.com -

#67.碧潭吊桥_百度百科

碧潭吊桥 位处新店溪中游,是碧潭最具代表性的景观,吊桥长200公尺,东西两岸平均宽约150公尺,桥宽3.5公尺,桥塔高度20公尺。 於 baike.baidu.com -

#68.碧潭吊橋抽筋換骨小心整建變拆除 - 今周刊

原本已被認證結構還可以再撐四十年,有七十五年歷史的新北市新店區碧潭吊橋,極可能為了配合碧潭東岸的都更計畫無端被拆除,而碧潭附近的居民大多還不 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#69.踩天鵝.走碧潭吊橋.拍邱比特.吃水岸餐廳|晝夜都美麗

新北景點推薦,碧潭風景區也是休閒好去處玩樂碧潭,絕對不能錯過踩天鵝遊湖體驗碧潭擁有絕美的山光水色,來這賞景好忘憂漫步在碧潭吊橋,不僅能飽覽 ... 於 fullfenblog.tw -

#70.碧潭吊橋:歷史淵源,現代維修 - 中文百科全書

碧潭吊橋 建於1937年,由台北州技手江石定設計,承造時以公路橋樑概念設計,完成後可供車輛通行,碧潭吊橋完工後不僅是聯絡中和、新店間的重要橋樑,如長虹臥月般的橋型優美 ... 於 www.newton.com.tw -

#71.碧潭吊橋(取代碧潭大橋), 河川名稱新店溪 - 諸彼特開放資料閱讀網

碧潭吊橋 (取代碧潭大橋)於河川水質測點基本資料(含地理圖資)資料集。測站名稱:碧潭吊橋(取代碧潭大橋),河川名稱:新店溪,流域名稱:淡水河流域,縣市:新北市, ... 於 data.zhupiter.com -

#72.東城|碧潭有約之碧潭吊橋 - Potato Media

與碧潭有約從這裡開始 · 沿著新店路商圈往吊橋方向走 · 碧潭吊橋✴️採用iphone8+內建的相機 全景拍攝✴️ · 碧潭吊橋是中和與新店之間的重要橋樑短短 ... 於 www.potatomedia.co -

#73.天鵝船、水舞秀、百年擺渡船、灣潭兒童遊戲場&水岸美食

捷運就能到的碧潭,有聞名全台的吊橋、天鵝船,水舞秀(3/27~5/22)每晚震撼登場;百年擺渡船、水岸美食、賞螢的和美步道及近期開放的灣潭兒童遊戲場 ... 於 soda7crack.pixnet.net -

#74.超驚奇!這家雜貨店竟可PK碧潭吊橋| i-Media愛傳媒

多年以來,碧潭吊橋早已成為新店區、甚至是新北市的地標。相較之下,灣潭的這家老雜貨店則因位置偏僻,只有當地人知道,沒想到歷史悠久,居然可以PK碧潭 ... 於 today.line.me -

#75.高度變化圖-- 路線:1135.新店碧潭吊橋附近:和美山、灣潭山

序 編號 名稱 時間 x座標 y座標 高度 1 001 碧潭吊橋 2012/03/11 12:39:42 121.5359884 24.9564609 ‑3 2 002 太白樓 2012/03/11 12:51:35 121.5347687 24.9543179 4 3 003 和美山 2012/03/11 13:13:49 121.5334099 24.9504269 151 於 www.markchoo.com.tw -

#76.新店好美又好玩!碧潭風景區享閒情,輕鬆享受精彩一日遊

步出捷運新店站,輕鬆就可以玩遍碧潭吊橋、和美山、河濱公園、運動公園、老街,看到美麗的景色、吃到在地的美食、坐到全台僅見的人力渡船, ... 於 www.travelerluxe.com -

#77.碧潭吊橋光雕9月3日起系統升級暫喊停11月全新登場 - ETtoday ...

位在新店的碧潭風景區,平時就是民眾散步、約會、溜小孩的好去處,橫跨新店溪的碧潭吊橋更是這裡的知名地標,除了可在橋上賞景,晚上還有七彩光雕點綴 ... 於 travel.ettoday.net -

#78.碧潭吊橋 - jean0429的部落格

碧潭 『碧山環繞,潭澈擁抱』位於新北市新店區中心位置處於新店溪的中遊,區域從渡船頭至碧潭大橋面積為27公頃為台灣昔日八景之一,是歷史悠久的遊覽勝地碧潭最具代表性 ... 於 tung0429.pixnet.net -

#79.故事零錢包碧潭吊橋01 - 唯你小舖

碧潭為臺灣昔日八大景之一,因水色澄碧、平靜如潭而得其名。考試院長孫科在西岸的懸崖巨石上也題有「碧潭」二字.著名的碧潭吊橋長約200公尺,建於西元1937年,橫跨碧潭 ... 於 onlyyou.com.tw -

#80.新店碧潭吊橋- 新北市新店區- 即時影像監視器:台灣路況即時 ...

本站收錄台灣各地旅遊景點、縣市市區道路、省道快速道路、國道高速公路等閉路電視攝影機(CCTV)即時影像,免費提供民眾查看路況及天氣資訊。因應武漢肺炎防疫, ... 於 tw.live -

#81.新店景點:與碧潭有約『銅響‧夏至』碧潭吊橋光雕秀

上個禮拜在我的新北市粉絲團中看到6月21日(週六)及28日(週六)晚間7:00在碧潭風景區有音樂會結合吊橋光雕秀,星期六那天晚上見雨停吃飽飯就衝了來到 ... 於 vreranda.pixnet.net -

#82.臺灣記憶Taiwan Memory - 國家圖書館

新店碧潭吊橋. 資料類型. 攝影作品. 主題. 橋樑、公園、風景區、日治時期(1895-1945). 關鍵詞. 碧潭吊橋、新店吊橋、碧潭. 圖像說明. 碧潭吊橋落成於1937年(昭和12 ... 於 tm.ncl.edu.tw -

#83.碧潭風光 - 美麗台灣心視界

碧潭由於河岸風光明媚、潭水靜謐且經年常碧而得名;東岸設有碼頭停泊遊艇,橋頭西岸旁的巨型岩壁上刻有碧潭地名,岩頂有小亭名為「碧亭」,碧潭吊橋則長約兩百公尺,聳立於 ... 於 www.twbest1.com -

#84.碧潭吊橋 - 文化部iCulture

於昭和12年(1937) 9月20日竣工,當時命名為「碧橋」。 碧潭吊橋於竣工時可供小型車輛通行。至民國41年(1952),限重2噸以下車輛始可通行 ... 於 cloud.culture.tw -

#85.【玩樂.台北】新北碧潭區一日遊,散步、拍照、美食

碧潭吊橋 當然也是一定要走上去,這個橋對史努比來說也充滿了好多回憶,. 從小時候和爸媽一起走過、長大和男朋友約會過、現在來溜小孩,. 這個吊橋一度因 ... 於 snoopyblog.com -

#86.情侶走碧潭吊橋破除分手謠言- 2164期- Newsweek

相傳情侶走過吊橋時,需牽手互相扶持走完全程,若中途有一方先放手,感情也將無法持久,這樣的說法最負盛名的就是碧潭吊橋,也成了最早「走吊橋就 ... 於 shuj.shu.edu.tw -

#87.又會跳舞又會唱歌的景觀橋!?碧潭吊橋光雕秀來囉! - 窩客島

新北市政府為了體諒大家炎熱白天都不出門,只有晚上才會走出戶外吹吹晚風,特別自本周六(7/27)起,每天晚上19點整到22點,每整點時間在碧潭吊橋演出 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#88.碧潭親子景點半日遊,碧潭自行車道,碧潭吊橋,自行車租借處

碧潭 自行車租借站 · 聯絡電話:02-8911-8854 · 交通: 捷運搭到新店站步行3分鐘、開車可直接google碧潭東岸停車場 · 租車服務時間: · 11月~3月(冬令) · 平日(星期 ... 於 may1215may.pixnet.net -

#89.新店水岸新樂園|搭百年擺渡船來「灣潭兒童遊戲場」玩耍!吊橋

吊橋 、和美山、天鵝船、水舞一起加入碧潭遊行程吧! Posted By me4child on 2021-04-07. 歡迎分享:. 按讚加入粉絲團:. me4child2021-04-07. 2021年04月水岸遊戲場再 ... 於 www.me4child.com -

#90.都更影響結構碧潭吊橋垮下來? - 華視新聞網

邱薇而葉家君報導 / 新北市. 新北市碧潭吊橋是當地著名景點,現在竟然傳出可能變成危險吊橋。有立委跟新北議員踢爆,吊橋旁邊民宅都更,會影響吊橋 ... 於 news.cts.com.tw -

#91.[協尋] 待po-9/13晚上碧潭吊橋附近民眾- Gossiping板

經原發文者需求轉發Ptt 尋找9/13晚上11:20-01:00這時間是否有民眾在新店碧潭吊橋附近的嗎? 我們想請你們幫幫忙我們最愛的姐姐從碧潭吊橋墜下是否有 ... 於 disp.cc -

#92.碧潭三橋(碧潭吊橋、碧潭橋、北二高碧潭大橋) - 臺灣國際醫療 ...

新店溪把新店大坪林和安坑分隔成東西兩岸,現在開車走在新拓寬的碧潭橋,並沒有太特殊的感受,但對十七世紀的原住民到十九世紀初的新店人而言,是一個很大的難題,最初 ... 於 www.medicaltravel.org.tw -

#93.【新北】碧潭吊橋/ 水舞秀 身心放鬆好地方 - 奈威爾i 悠遊

搭捷運悠遊好選擇就來新店碧潭不只可以欣賞河岸風景還有精彩的水舞秀等著你檢視較大的地圖交通資訊[捷運]捷運新店線至新店站出站後往左後方行走即. 於 puppylove0316.pixnet.net -

#94.碧潭吊橋落成 - 莊永明書坊

新店位於台北盆地東南端,新店溪入盆地處的東岸,河水澄碧,潭邊巉巖屹立,有「石壁潭」、「碧潭」等稱呼,奇石巨岩,倒影水中,景緻優美,是台北近郊泛舟 ... 於 jaungyoungming-club.blogspot.com -

#95.逛市集、遊船河、看碧潭水舞、景觀餐廳、愜意享受絕美河景

碧潭的景色迷人,帶著家人們來碧潭一日遊是最適合的,在這可以遊船河、逛市集、走和美山步道、搭人力渡輪到新建的灣岸遊戲區、登碧潭吊橋欣賞小赤壁河 ... 於 boo2k.com -

#96.碧潭風景區- 新店區- 新北市 - 旅遊王

TravelKing旅遊王為你詳細介紹碧潭風景區,舉凡景觀特色、營業時間、參觀費用、交通路線,以及可順遊的鄰近景點等豐富資訊,還有旅遊碧 ... 碧潭吊橋入口攝影:陳皮梅. 於 www.travelking.com.tw -

#97.2015.07.12 新北新店:碧潭吊橋-和美山步道綠線 - Mark的旅記

碧潭吊橋 已在遠方可見處,所以看著走過去就好。 13:46 更接近碧潭吊橋,和美山登山口就在右側端的吊橋頭處。 13:47 開始來走吊橋了。 於 www.wayfarer.idv.tw -

#98.2021最新【碧潭三橋_碧潭吊橋、】介紹

碧潭三橋_碧潭吊橋、 新北市新店區886-2-29112281。更多觀光/旅遊熱搜推薦 金龍山北峰寺推薦 三重林氏古厝_崇德居推薦. 於 hot-shop.cc