社區刊物的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦曾旭正寫的 台灣的社區營造(新版):新社會、新文化、新人 和曾旭正的 台灣的社區營造都 可以從中找到所需的評價。

另外網站社區鄉土刊物甘苦談——以「北投社雜誌」為例也說明:... 社區鄉土刊物甘苦談——以「北投社雜誌」為例. 第88期迎接千禧年之社會福利願景(1999年12月). 社區鄉土刊物甘苦談——以「北投社雜誌」為例. 附加檔案下載. 29洪德仁社區鄉土 ...

這兩本書分別來自遠足文化 和遠足文化所出版 。

國立金門大學 閩南文化研究所 劉名峰所指導 莊妙慈的 從成人學習到文化行動~談庶民主體與社群發展的地方知識學在蘆荻社大的實踐 (2021),提出社區刊物關鍵因素是什麼,來自於學習社群、地方感、地方知識學、社區營造、公共性、庶民主體、生態博物館。

而第二篇論文國立中山大學 公共事務管理研究所 吳濟華、關復勇所指導 許玲瑋的 《高雄畫刊》滿意度之研究 (2017),提出因為有 高雄畫刊、政府出版品、刊物編輯的重點而找出了 社區刊物的解答。

最後網站社區營造實務 - 第 49 頁 - Google 圖書結果則補充:陳鯤生, 武季亞. 發行社區刊物設置社區社造資訊看板大家來寫村史社區資源調查學校社區化、社區學校化找出社區的數好數壞建立社區耆老生活履歷徵集招募社區義工蒐集社區 ...

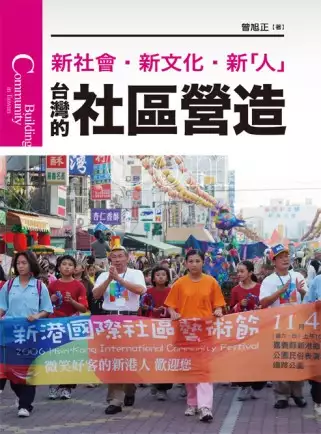

台灣的社區營造(新版):新社會、新文化、新人

為了解決社區刊物 的問題,作者曾旭正 這樣論述:

自從1994年文建會提出「社區總體營造」的政策,「社區營造」就在台灣展開一場最基層、最普及、最溫和,但影響卻難以估計的社會運動。姑且不論其在各地的成功率,但它的確一點一滴在喚醒人們對土地、對家鄉的感情,拉近了鄰里間的關係,也交還給人民對生活環境與空間的主控權,是一個真正由下而上、浩大綿久的家園再造工程。 本書作者長年參與台灣社造工作與研究。其先就社區營造的概念及台灣數百年來社區型態的演變,加以說明;再以營造空間、福祉經營、創發產業、深耕文史等四個社造類型,分別介紹台灣都市新舊聚落、小鎮、農村、鄉村生態、鄉村特色產業、原住民部落等成功的案例,也讓讀者得以分享這些社區一路來的經驗、心情與智

慧。 本書特色 1.台灣的社區類型五花八門,本書將其分門別類,讀者可以輕易學會認識台灣社區的概念。 2.社造的過程常有溫馨而具地方智慧的故事,這是本提供經驗分享及能量交換的書。 作者簡介 曾旭正 1961年生,台南縣下營鄉人,台灣大學土木工程研究所博士。曾任台北市都市計劃委員會委員、宜蘭縣都市計劃委員會委員、專業者都市改革組織(OURs)理事長、中華民國社區營造學會常務理事、全國民間災後重建聯盟協調委員、台南縣副縣長等。現任國立台南藝術大學建築藝術研究所副教授、所長兼總務長。著有《打造美樂地──社區公共藝術》、《台灣新建築運動》、《大台北空中散步》、《讓社區動起來──社區總

體營造行動資源手冊》等,譯有《建築意向》。曾參與無殼蝸牛運動、九二一災區規劃與重建、新校園運動、催生「建築改革合作社」等社會運動。 一、緒論:社區是被營造出來的什麼是社區?什麼是社區營造? 社區營造的五大面向 二、歷程:台灣社區的時代面貌早期的傳統聚落日治時期的村里戰後的社區發展環境危機激起的社區運動社區運動催生的新社區 三、政策:社區協力政策社區協力政策的意涵台灣的社區協力政策提升為國家級計畫*台灣社區協力政策發展大事記 四、經驗:社區營造案例小鎮營造:以新港為例農村營造:以土溝為例都市新興:以金華為例鄉村生態:以桃米為例*社區營造的新流行:雇工購料量身打造公共空間都市聚落:以北投為例*台

灣社區的老朋友─日本岐阜縣古川町鄉村特色產業:以白米為例原住民部落:以山美為例從家的營造開始:以豐田為例 五、資源:協力社區的組織全國性的組織地區性的組織社區刊物社區營造的相關網站 附錄 作者序 台灣社區營造印象之旅 寫作這本書,在整理過往資料的同時,彷彿也經歷了一段回溯個人參與台灣社區營造經驗的印象之旅。 1991冬天,專業者都市改革組織(OURs)受新港文教基金會邀請,帶了一群學生到新港研究大興路拓寬與街屋保存的問題,我在那裡。那時,OURs的成員已經理所當然地主張規劃就應邀請居民參與討論,雖然在討論會上,居民普遍都很生澀、沈默。 1994年底,文建會要擬定「輔導美化地方傳統

文化建築空間計畫」的政策文字,我在那裡。那時, 文建會廣邀建築學者討論,關鍵問題在於如何設計一種政策模式,讓社區主動申請,但又能有好的空間專業者協助,且雙方都能掌握社區空間的文化深度。最後,雖沒有立即找到好答案,但共識是先找幾個試點,摸著石頭過河,這批試點是新港、淡水、北埔和二結。 1999年,九二一大地震後,協助災區重建成為社造界的大事,全盟、埔里、新故鄉基金會、新校園運動,每個場合都設法加入社區營造的理念,我在那裡,更多朋友也在那裡。那時,大夥兒的力量還不足以全面影響政策,只能努力地協助有緣相識的社區人以及承辦員,鼓勵更多人投入社區營造。 2003年,社區政策被提升為國家級的「新故

鄉社區營造計畫」,我們也在那裡。那時,許多人一則以喜一則以憂,喜的是社區營造的理念與行動可以更加發揚,憂的是潮流恐怕會沖垮社區營造的理想性。為了讓政策能走上對的路,只好投身進去協助草擬文字、模塑政策。 從新港小鎮溫熱的人情互動到行政院冰冷的嚴肅會議,從慫恿居民參與到鼓勵官員信任社區,其經歷似乎有天壤之別;但就社區營造的終極價值而言,其實理路都是一致的。彷彿就是衷心於社區營造,隨緣、隨意之所向,自然而然!對許多投身社區營造的朋友而言,也都有類似的經驗,社區營造已經伴隨著他們生命的流轉,如影隨形,像呼吸、飲水一樣自然而必要。 而論述之於社區營造,也應該是自然而必要的事。經驗累積多了,化為文

字來與朋友分享,也共同記錄這個年代我們做了些什麼! 在我們這個年代,社區是需要被營造的,它已不像是農業時代,人與人熟稔、人對土地敬重,大家都生活在社區之中;這個時代,社區面臨存在的危機,甚至根本不存在,我們只好努力去恢復它或者重新創造它,這是這一代人的使命。 只不知,加上我們的投入,社區果真振興了,或者終究是一去不復返的鄉愁罷了…… 推薦序 社區營造──台灣獨特的資產 上一個世紀的最後十年是台灣變動很快的十年, 很多新的觀念和行動都在這個十年中發生,社區營造就是其中之一。除了政府部門提出「社區總體營造」的政策,民間的自發力量更是動人,他們之中有許多是在此之前就已投入,而在這個階段

逐漸展現成果,於是我們在1996年邀集大家成立了「社區營造學會」,希望更有力地支持台灣各地的社區營造行動。 我始終相信一個社會的改造絕不是一蹴可及的, 我們必須展開更大的胸懷,彼此包容、互相欣賞, 不斷地實踐民主,才有可能慢慢改變社會。社區營造正是最基本的民主實踐方式,在社區中大家共同討論,即使有不同意見也能尊重彼此,再摸索出可被接受的共識,有了共識才採取行動,歡喜地一起享受集體行動的成就感。從愈來愈多的例子裡,我們看到這樣的轉變:人與人更加親近了,也就容易合作一起來改變周遭不理想的事物;人對土地能夠由衷地敬重,才能夠改變行為真正愛護環境。人與人、人與環境的關係逐漸變好,台灣社會也就變得更

好。 1999年初,在《新故鄉雜誌》創刊時我曾經有感而發:自從參與教育改革的工作之後,才深深感覺到,如果從教育的觀點來看家庭、看人的養成、看學校,得到的最大結論是,如果社區不健全,那麼教育改革所說的理想都無法落實。八年後的今天,這個道理更加明顯,因為我們看到許多推動社區營造的社區確實提供了孩童更好的成長環境;同時,也有許多學校認真地與社區合作,成為社區營造的一股助力。大人投入社區營造所表現出的種種,不也是小孩最好的學習素材? 如今,社區營造在政府和民間都得到越來越高的重視。社區政策被提升到國家重點計畫的層次,而台灣各地也有越來越多認真的人用不同方式營造自身的社區。這一股趨勢所累積的經

驗是台灣民主發展的果實,更是台灣社會獨特的資產;只是,經驗豐富但相關的論述卻沒有預期的蓬勃,是美中不足之處。 《台灣的社區營造》這本書兼顧政策發展與社區實例,從中可以對社區營造的發展歷程、政策內容、案例經驗有一全面性的瞭解。對於社區營造有興趣的朋友,它是很好的入門;對於投入社區營造已久的幹部,它也可以提供許多刺激和啟發,……希望在它之後可以看到更多社區營造的書。 中華民國社區營造學會創會理事長李遠哲

社區刊物進入發燒排行的影片

【最後一夜】壹週刊蘋果日報正式完蛋 臨別秋波 狂印百萬份堆田? 有人發現黑記員工 借屍還魂? 清算不停止 速立23條 假新聞法制衡?|高Sir正能量23062021

#小市民憑良心做實事講真相

#小小人物做小事

YT技術限流和自動退粉,離封台不遠,請幫忙高Sir正能量?訂閱?分享影片救亡:https://www.youtube.com/jackyko1109kosir?sub_confirmation=1

————————————————————

#HongKongNews

#現代版雷鋒

#小市民憑良心

#做實事講真相

#支持國安法

#男人幫大聯盟

#KOL100

#青年快閃社區清潔大行動

#人間記者會

#青年護旗手

——————————————————

五星正能量? 真係爆哂燈?

高Sir疑遭技術限流,請大家幫幫手:

1. 訂閱「高松傑 - 高Sir正能量」youtube 頻道 (訂閱係免費架) https://www.youtube.com/jackyko1109kosir?sub_confirmation=1 ;

2. 撳?搶先睇;

3. 贊好並留言支持;

4. 將影片分享開去;

5. 關注好高Sir微博/抖音: https://weibo.com/jackyko1109

https://v.douyin.com/Jgbqjor/

/https://twitter.com/Sir38651475

從成人學習到文化行動~談庶民主體與社群發展的地方知識學在蘆荻社大的實踐

為了解決社區刊物 的問題,作者莊妙慈 這樣論述:

本論文以筆者在蘆荻社大工作的經驗回顧為全景,主要書寫以影像課程、社區報及後期成立的蘆荻社區文化中心這幾項與社區工作相關的實踐為主。蘆荻社大作為一所成人學習學校介入社區工作的方法,是透過課程、方案等學習歷程轉化民眾休閒與消遣的學習取向,成為擁有參與社區公共事務能力的行動者。學習社群是學習者轉化成行動者的重要土壤,說故事作為一種民眾主體生成的方法。重新定義「公共」與「地方」,從成人學習到文化行動,推動強調地方脈絡的打造三蘆島博物館作為在地新文化運動。「人即地方,人即故事」是在這個轉化中所生產的實踐知識。從社區參與到地方知識學,把學習者轉化成行動者就是社區大學的社區營造。知識在學習者行動的過程中同

步轉化。人與知識的同步轉化就是培力。人的培力才是社區營造最核心的價值以及形成地方知識的關鍵。人與知識的關係過程,比知識內容更重要,如同說故事的人如何在關係中說故事比故事的內容更重要。在實踐中生成的地方知識學,是以庶民為主體的行動知識。地方知識學珍貴之處在於知識與人關係的改變,庶民從知識的「受眾」成為知識的「生產者」。而這個「成為」的過程,也成為了她/他們的發展。

台灣的社區營造

為了解決社區刊物 的問題,作者曾旭正 這樣論述:

自從1994年文建會提出「社區總體營造」的政策,「社區營造」就在台灣展開一場最基層、最普及、最溫和,但影響卻難以估計的社會運動。姑且不論其在各地的成功率,但它的確一點一滴在喚醒人們對土地、對家鄉的感情,拉近了鄰里間的關係,也交還給人民對生活環境與空間的主控權,是一個真正由下而上、浩大綿久的家園再造工程。 本書作者長年參與台灣社造工作與研究。其先就社區營造的概念及台灣數百年來社區型態的演變,加以說明;再以營造空間、福祉經營、創發產業、深耕文史等四個社造類型,分別介紹台灣都市新舊聚落、小鎮、農村、鄉村生態、鄉村特色產業、原住民部落等成功的案例,也讓讀者得以分享這些社區一路來的經驗、心情與智

慧。 本書特色 1.台灣的社區類型五花八門,本書將其分門別類,讀者可以輕易學會認識台灣社區的概念。 2.社造的過程常有溫馨而具地方智慧的故事,這是本提供經驗分享及能量交換的書。 作者簡介 曾旭正 1961年生,台南縣下營鄉人,台灣大學土木工程研究所博士。曾任台北市都市計劃委員會委員、宜蘭縣都市計劃委員會委員、專業者都市改革組織(OURs)理事長、中華民國社區營造學會常務理事、全國民間災後重建聯盟協調委員、台南縣副縣長等。現任國立台南藝術大學建築藝術研究所副教授、所長兼總務長。著有《打造美樂地──社區公共藝術》、《台灣新建築運動》、《大台北空中散步》、《讓社區動起來──社區總體營造行動資源手

冊》等,譯有《建築意向》。曾參與無殼蝸牛運動、九二一災區規劃與重建、新校園運動、催生「建築改革合作社」等社會運動。 推薦序作者序 一、緒論:社區是被營造出來的什麼是社區?什麼是社區營造? 社區營造的五大面向 二、歷程:台灣社區的時代面貌早期的傳統聚落日治時期的村里戰後的社區發展環境危機激起的社區運動社區運動催生的新社區 三、政策:社區協力政策社區協力政策的意涵台灣的社區協力政策提升為國家級計畫*台灣社區協力政策發展大事記 四、經驗篇:社區營造案例小鎮營造:以新港為例農村營造:以土溝為例都市新興:以金華為例鄉村生態:以桃米為例*社區營造的新流行:雇工購料量身打造公共空間都市聚落:以北投為例*

台灣社區的老朋友──日本岐阜縣古川町鄉村特色產業:以白米為例原住民部落:以山美為例 五、資源篇:協力社區的組織全國性的組織地區性的組織社區刊物社區營造的相關網站

《高雄畫刊》滿意度之研究

為了解決社區刊物 的問題,作者許玲瑋 這樣論述:

昔日交通與資訊均匱乏的年代,「政令宣導」刊物曾是政府發佈或傳達給民眾訊息非常重要的管道。尤其在戰爭期間與戰後時期,政令宣導品除了扮演教化、宣導的功能外,無形中也具備了教育與安定人心的功用。政府出版品的產生,最早可以推溯到大戰期間的宣戰海報。臺灣的政府出版品在民國成立時即衍生,根據文化部的資料,目前每年出版量將近6,000種。時至今日,無論是中央或是地方政府,對於特定的主題(譬如交通、建設、水利)或是某計畫或某建設、某研討會之成果,編輯並發行印刷品。而各地方政府,莫不也由府內所屬機關(多為新聞處、新聞局或觀光傳播局)進行編輯與出版對外公關與宣導用之市政府刊物(簡稱「市刊」),來宣揚(或說報告)

給市民市政相關訊息,「到底做了什麼?到底做了那些?」而這也是一種「政府行銷」。本研究之研究主題,為高雄市政府所發行之《高雄畫刊》。《高雄畫刊》為高雄市政府新聞處(改制後為高雄市政府新聞局)出版,以行銷市政為主軸對外發行之雙月刊。以形式來說,是屬於雜誌的一種;是以「市刊」為定位的「政府出版品」,是「高雄市政府」的政府行銷刊物,亦是政策行銷之一環。本研究以《高雄畫刊》刊物本身進行滿意度調查,從中分析閱聽人—高雄市民與地方認同的相戶關連性,並將由閱聽人的反應和回饋中,探討市刊的定位與功能,作為政府出版品日後編撰之意見參酌。

想知道社區刊物更多一定要看下面主題

社區刊物的網路口碑排行榜

-

-

#2.臺南市社區總體營造資訊網-社造成果

社區刊物 -新市社區報. 補助對象. (新市區)臺南市新市區新市社區發展協會. 補助金額. 50,000. 計畫內容. 1.辦理社區共識會議,討論出版品形式與內容。 2.出版社區報。 您的 ... 於 community-culture.tainan.gov.tw -

#3.社區鄉土刊物甘苦談——以「北投社雜誌」為例

... 社區鄉土刊物甘苦談——以「北投社雜誌」為例. 第88期迎接千禧年之社會福利願景(1999年12月). 社區鄉土刊物甘苦談——以「北投社雜誌」為例. 附加檔案下載. 29洪德仁社區鄉土 ... 於 cdj.sfaa.gov.tw -

#4.社區營造實務 - 第 49 頁 - Google 圖書結果

陳鯤生, 武季亞. 發行社區刊物設置社區社造資訊看板大家來寫村史社區資源調查學校社區化、社區學校化找出社區的數好數壞建立社區耆老生活履歷徵集招募社區義工蒐集社區 ... 於 books.google.com.tw -

#5.社區刊物群英會,為社區培育發聲媒體

【記者王鐘銘台北報導】為了讓社區刊物相關人員可以進行經驗交流,由發行《雙河彎》的社子文教基金會主辦、長期在社子經營社會工作的東吳大學社工系 ... 於 www.peopo.org -

#6.學院刊物- 最新消息及活動

... 社區服務 · 走進社區協作計劃 · 為中學提供的服務 · 學部短片 · 教職員 · 聯絡我們 · 課程 ... 學院刊物. Years: All. All · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 ... 於 www2.hkuspace.hku.hk -

#7.民政事務總署- 主頁

刊物 · 民政總署抗疫工作 · 聯絡我們 · Facebook. 搜索. 語言. 列印 ! 選單. 搜索 關閉搜索 ... 深水埗區社區會堂/ 社區中心設施暫停開放事宜. 12/10/2023. 西貢區社區會堂/ ... 於 www.had.gov.hk -

#8.台灣社區報、文化刊物、地方誌Local Zine and ... - TimeMapper

TimeMapper - Make Timelines and TimeMaps fast! - from the Open Knowledge Foundation Labs. 於 timemapper.okfnlabs.org -

#9.發行社區刊物

社區刊物 是社區的"報馬仔",是社區事務與社區人分享的天地。 社區的大事、小事都可以在這裡盡情地揮灑,對社區的批評與期待都可以在這裡抒發,透過社區報可以更加 ... 於 yc.yunlin.gov.tw -

#10.如何出版社區刊物 - 台灣社區通

將社區刊物的出版計畫公告周知; · 公開徵求居民發想各種刊名,鼓勵踴躍投稿; · 由全體居民票選出最適合的刊名; · 以最高得票數的刊名為社區刊物名稱,並 ... 於 communitytaiwan.moc.gov.tw -

#11.院內刊物/非賣品

民生社區公寓出租,民生東路五段173巷4弄8號3樓,二房二廳一衛,附冷氣,洗衣機等家具齊全,適合個人或小家庭,月租12,000元。意者請洽:2768-3868朱先生. (生化所 ... 於 www.phys.sinica.edu.tw -

#12.00 縣000 社區發展協會辦理社區刊物發行計畫(參考樣本)

一、 計畫名稱:000 通訊發行. 二、 計畫目的:為凝聚居民共識、 溝通訊息、連繫彼此的感情來產生社. 區共識擬同出版的這份刊物,預計每二個月出刊一期,由社區志工共 ... 於 ws.kinmen.gov.tw -

#13.社区之治|在新华路街区,居民共创的刊物《新华录》已出了五期

其中,来自上海市长宁新华路街道大鱼社区营造发展中心的《新华“十五分钟社区生活圈”营造行动》摘得十佳创新展示项目。 三年来,共商共建街区微更新、共创独属街区在地刊物 ... 於 m.thepaper.cn -

#14.刊物| 新聞中心

刊物. 我們不時會就不同的議題出版各類型的刊物,包括婦女權益的平權先鋒系列﹑照顧者處境的照顧文集系列﹑社區可持續發展地圖﹑研究及調查報告﹑以及計劃的經驗總結集 ... 於 womencentre.org.hk -

#15.刊物

本書除了收錄與會者的演講內容之外,更希望藉著舉辦今次的研討會,借鏡外國社區劇場的經驗,邁開社區文化發展的新一頁。 價目. HK$100,HK$80 (會員). 頁數. 309 頁. 尺吋. 於 www.adahk.org.hk -

#16.社区杂志社-首页

社区 杂志投稿简介,部级期刊半月刊,国际刊号1671-0967,国内刊号11-4666/D ... 《社区》杂志(CN:11-4666/D)内容丰富、思想健康,2001年创刊,目前以半月刊形式发行,刊物对外 ... 於 www.haotougao.com -

#17.社區營造彙整

... 社區書店 · 【數位行銷】書店如何透過podcast對讀者發聲——吳家恆 · 編採 · 【地方編採】《泰武》:地方刊物如何誕生——繫。本屋彭巧如 · 選書 · 【選書】為何而選,為誰而選 ... 於 www.indiebookshop.org -

#18.市政新聞-走訪貢寮龍崗農再社區秋季賞芒健行秘境

在熱門的賞芒健行步道「桃源谷」附近車程約15分鐘處,有個宛如神仙居的秘境,農村再生社區—「龍崗社區 ... 電子報及刊物 · 政府資訊公開 · 市府公報 · 電子 ... 於 www.ntpc.gov.tw -

#19.基金第四冊繪本《十兄妹之「了不起」爺爺和「記不起」 ...

社區 投資共享基金是一項種子基金,支援社區團體、商界等機構之間的合作。基金 ... 校園刊物. 社區投資共享基金圖片. 基金第四冊繪本《十兄妹之「了不起」爺爺和「記不 ... 於 www.ciif.gov.hk -

#20.鍾理和故居導覽解說與社區刊物培力工作坊開始報名!

鍾理和故居導覽解說與社區刊物培力工作坊開始報名! view 79. 請往下繼續閱讀. intro 創作者介紹. 創作者chunghouse 的頭像 · chunghouse. 於 chunghouse.pixnet.net -

#21.工夫活任務:(地方)刊物的實踐與可能

... 刊物指涉,共同交集出中山大學USR計畫與HISP計畫在「前草」一帶近三年與社區共學激盪、思辨與實踐的過程與積累:「工」是產業,「夫」是與此產業技術 ... 於 engage.nsysu.edu.tw -

#22.需預約}5.20(五)十年有成的社區刊物《艋舺傳奇》座談分享會

... 社區大學的「編輯採訪社」完成。跟許多社區刊物的情況相似,由於這份刊物印數有限,加上地區性限制之故,因此我們也是因為「特殊機緣」,才與《艋舺 ... 於 smallbooks.com.tw -

#23.2-5環境教育有關之著作或刊物

結合社區(社會)資源 · 友善校園友善環境. 2-5環境教育有關之著作或刊物. 學生作品刊登於國語日報. Comments. Sign in|Recent Site Activity|Report Abuse|Print Page| ... 於 sites.google.com -

#24.藝文求才

研究調查 刊物 年報 國家文藝獎得主傳記 其他出版品 · 展演櫥窗 · 藝文求才 · 首頁; 藝文 ... 新社區. 潭子區. 大雅區. 神岡區. 大肚區. 沙鹿區. 龍井區. 梧棲區. 清水區. 大 ... 於 www.ncafroc.org.tw -

#25.新闻和刊物

保时捷工程罗马尼亚有限公司进一步强化员工主导的社区工作, 2021-12-06. 人工智能——驱动系统研发中的关键技术, 2021-11-02. 保时捷工程集团在罗马尼亚设立第二个技术中心 ... 於 www.porscheengineering.com -

#26.統計刊物專區

社區 總體營造 · 關於澎湖縣社造 · 社區營造點 · 社區影像 · 看更多 · 洪根深美術館 · 洪根深 ... 統計刊物專區. 分隔線. 資料蒐集中. 瀏覽人次:1730 人. 更新日期:2018-08- ... 於 www.penghu.gov.tw -

#27.人地刊物·我地刊物第三回展覽 - 藍屋

《進擊的日本地方刊物》採訪了十多個精選地區自發或企業出版的地方刊物案例,在編輯丶發行的創新方法嘗試外,目的是重新營造社區/社群和發掘地方活力。香港除了社區報外, ... 於 vivabluehouse.hk -

#28.住.民觀點-【 社區刊物作為藝術行動】 - 藝居

成為自由編輯後,《藝居社區報》是我第一份合作案,在社會住宅公共藝術計畫《藝居─家的進行式》中,為台北市五座社會住宅規劃社區刊物,其中健康社宅 ... 於 eg.deoa.org.tw -

#29.社造公民的記憶地圖| 電子書產品頁| 書店 - 琅琅悅讀

九、社區鄉土刊物甘苦談—以《北投社雜誌》為例 公民意識與終身學習 一、社區行動力是現代公民的實踐 二、面對問題的能力 三、一把吉他,無限感動和期望 四、學習、生活 ... 於 reading.udn.com -

#30.台灣特色地方刊物5 選!從北到南,他們以文字書寫在地風情

這些刊物不僅向外傳遞地方特色,對內也帶動社區營造、地方創生的風潮。本篇精選5 本台灣特色刊物,探索刊物如何展現地方特色之餘,也解析各刊物的設計風格 ... 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#31.有關本刊物的查詢,請聯絡:

市民可親臨政府統計處刊物出版組購買刊物. 的印刷版和唯讀光碟產品,並即時提取 ... □ 社區、社會及個人服務業Community, social and personal services. □ 其他,請 ... 於 www.censtatd.gov.hk -

#32.社區營造

文化部部長李永得、文化部文化資源司司長林宏義、天下雜誌《CSR@天下》頻道總編輯黃昭勇、台灣社區營造學會理事長王本壯、台灣城鄉特色發展協會 ... 社區與社會,英國及歐盟 ... 於 www.cw.com.tw -

#33.社区需要哪些刊物

社区 需要哪些刊物. 社区需要哪些刊物. 展开. 写回答有奖励. 提交优质回答,最高可获得现金3元. 查看规则. 收起有奖发布. 问题不好答?加入战队答题,奖励更多. 於 zhidao.baidu.com -

#34.公眾心理教育資源| 臨床心理服務| 公共服務

社區 發展及支援服務社區發展及支援服務. 社區中心 · 鄰舍層面社區發展計劃 · 邊緣社群 ... 出版刊物. 書籍/小冊子 · 單張 · 談心說理半年刊 · 談心說理(港台節目). 至頂. 於 www.swd.gov.hk -

#35.社會處-苗栗縣社區培力育成中心「社區刊物」創刊號出爐囉!

本期刊物內容包含縣長序、本縣社區發展工作施政亮點績效暨大事紀、本縣社區培力育成中心介紹、新聞專欄、社區大小事、社區小學堂及徵稿啟示等豐富內容。縣長徐耀昌於序中提 ... 於 www.miaoli.gov.tw -

#36.協會刊物

... 社區網絡,和在地十幾個團隊共同舉辦培根市集。 社區實踐至今在萬華扎根十多年,依著社區 ... 協會刊物 · 部落格 · 參與我們 · 實習辦法 · 捐款資訊 · 2022年刊封面封底fin- ... 於 www.twcpsw.org -

#37.從「社區營造」走向「地方創生」

順興社區銀髮運動會,資料來源:順興社區發展協會張總幹事提供。 這樣成功的案例背後是居民默默耕耘的努力、參與以及不斷的討論分析,才能有「接地氣」的 ... 於 mymkc.com -

#38.第一冊7社區發展和營造 - 梅鳥的公民教學部落格

社區 發展協會為非以營利為目的之社會團體,以促進社區發展,增進居民福利,建設安和融洽,團結互助之現代化社會之目的,有時政府會予以補助。 現代型社區 ... 於 maybirdteacher.pixnet.net -

#39.Sisigu 獅子鄉公所-出版刊物

本期內容,除了認識南排灣族群與文化的百年歷史,開啟探討除了大山大景的壯闊外,族人挖掘古道與族群故事的點滴、紀錄不同世代及年祭復甦的起始、丹路國小與社區帶出的典範 ... 於 www.pthg.gov.tw -

#40.青年領航計畫

... 社區發展協會發行社區刊物、辦理各項生活、健康促進講座、研習訓練、社區成長學習活動、社區成長教室… 《青年π计划》全集在线观看– 综艺– 努努影院. 於 jiltsx51.letstalksex.net -

#41.區快練實務工作坊】第二式刊物謝爾庭:讓社區說故事-以 ...

在本次的刊物工作坊,謝爾庭老師將為我們詳盡解說製作地方誌的實務技巧。 做《貢丸湯》的契機. 談到新竹,你想到什麼?科學園區、遠東巨城、貢丸米粉? 於 ntuplus.ntu.edu.tw -

#42.新北市111學年度執行友善校園學生事務與輔導工作「各級 ...

... 刊物:112年6月19日(星期一)起至112年6月28日(星期三)下午4時前送至集美國小(以郵戳為憑)。 (二)網路型刊物 ... 樹林國小社區學習地圖 · 樹林國小活動相簿 · 樹小團隊. 於 www.slps.ntpc.edu.tw -

#43.線上常設展專欄EXHIBITION

電子刊物. 電子報 · 電子書. 培力專區. 培力活動 ... 長榮大學綠色社區根與芽行動計畫Barnaba Buhombe專訪:我們都是地球的公民,共享 ... 於 usr.moe.gov.tw -

#44.愛滋暨藥癮社區照顧-社團法人台灣露德協會

八、連結國內外社會資源,並且提供轉介、諮詢與合作。 九、辦理愛滋暨減害相關之研習與研究。 十、出版與本會宗旨及會務相關之刊物。 於 www.lourdes.org.tw -

#45.台南質感地方刊物亮相!《起行台南》社區營造指南,傳遞在地 ...

社區 成果遍地開花. 刊物受訪者之一「大崎村落創藝基地」創辦人林建叡,近期榮獲文化部首屆「社區營造獎」青年 ... 於 wonder.am -

#46.和順教會“社區之聲”三週年有感

教會與社區刊物-和順教會“社區之聲”三週年有感. 洪憲銘. 新使者; 10期(1992 / 06 / 10) , P32 - 35. 繁體中文DOI: 10.29949/TNM.199206.0010 DOI. 分享到. 摘要 │ ... 於 www.airitilibrary.com -

#47.出版刊物

家庭及社區服務 · 復康服務 · 社會發展 · 政策研究及倡議 · 社會房屋 · 業界發展 · 人才發展及HKCSS Institute · 會員聯繫及服務 · 資訊科技資源中心 · 國際及內地事務 ... 於 www.hkcss.org.hk -

#48.以刊物連動地方-新北市美術館-New Taipei City Art Museum

地方刊物在臺灣城鄉間此起彼落的創辦現象,並不是最近才開始的「潮流」,事實上,地方刊物兼具創造在地連結、凝聚社區認同、傳遞地方資訊等功能,一直是早期社區總體 ... 於 www.ntcart.museum -

#49.首頁| 家扶基金會

刊物. 刊物 · 電子報 · 影音專區 · 最新消息 · 家扶服務. 國內服務. 所有國內服務 · 貧困兒童 ... 社區服務 · 創新服務. 國際服務. 所有國際服務 · 生活與生存協助 · 醫療 ... 於 www.ccf.org.tw -

#50.教育部統計處-統計表快速查詢

刊物 目錄 · 線上電子書櫃. 教育統計標準分類; 學科標準分類查詢 · 教育程度及學科分類. 跳 ... 社區大學概況 另開新視窗. 學校‧班級. 各級學校校數 另開新視窗 · 高級中等 ... 於 depart.moe.edu.tw -

#51.彰化食農體驗嘉年華低碳食農趣歡迎報名

... 社區進行非洲菊採花及花藝插花體驗;田中鎮農會10月28日辦理「八堡饗食紅農」活動,結合修平科技大學、中潭社區發展協會及卓乃潭農場進行五色珍珠DIY ... 於 www.chcg.gov.tw -

#52.社區發展- 三民網路書店

藉評鑑與地方政府、社區發展協會相關人員進行意見交換與理念溝通,深入社區了解推行社區發展工作遭遇困難及其執行得失,作為中央制定及修改相關法規與政策之參考,並提供 ... 於 www.sanmin.com.tw -

#53.紙本刊物強勢回歸?台灣地方誌的現況與挑戰

地方誌為何在近年興起?它跟社區報有什麼差別?地方誌是出版產業的一環嗎?它能靠什麼商業模式養活工作者?實體刊物在網路時代下還有生存的空間嗎? 於 www.thenewslens.com -

#54.台灣社區工作與社區研究學刊

台灣社區工作與社區研究學會--台灣社區工作與社區研究學刊. Taiwanese Association ... S村社區發展協會的社區初級照顧實踐:共同事務治理與準市場架構之計畫行政的對話 於 www.tacws.org -

#55.歡迎您蒞臨興南國小輔導處 - 優學網

輔導刊物─ 興南心橋 · 嘟嘟狗信箱 · 教育部輔導計畫叢書電子書雲端書櫃. 新北市各級學校社區資源網絡. 相關網站連結 · 100學年輔導處網站 · 104學年度紀念光碟. 輔導刊物 ... 於 tw.class.uschoolnet.com -

#56.社造文獻資料庫

1995 從社區發展的觀點,看社區、社區意識與社區文化社區發展季刊69:1-4. 王振寰、錢 ... 1998 社區發展協會理事長角色之研究, 農業推廣學研究所, 國立臺灣大學. 李芳玲. 於 cesorc.wordpress.com -

#57.社区营造的理论、流程与案例 - 第 128 頁 - Google 圖書結果

罗家德, 梁肖月. 居民参与社区公共事务的方法来使用。很多社区营造界的实务工作者提出 ... 刊物社区刊物是不对外发行、专门服务社区的刊物,刊登社区的地理文化、邻里间的 ... 於 books.google.com.tw -

#58.出版刊物2 | Good Seed

天水圍人社區學堂 默聲 iSTEM AI 實驗室 放學後的學校 盲人導航系統 轆地書 電影口述影像服務 Biomarker of T2DM 心歷遊 270包包 感講 卡牌大冒險 盲蹤踪 手杖伴侶 ... 於 goodseed.hk -

#59.鍾理和故居導覽解說與社區刊物培力工作坊(6/2至7/8

屏東縣政府客家事務處為深耕經營鍾理和故居,辦理文化志願服務暨導覽解說與社區刊物培力工作坊,相關資訊可至客家事務處網站或鍾理和故居部落 ... 於 e-info.org.tw -

#60.康樂及文化事務署

刊物 · 年報 · 活力新一代 · 二零二二年七月二十八日香港體育館Mirror演唱會事故調查報告 ... 下載社區康樂體育活動一覽表 · 文化節目 ... 於 www.lcsd.gov.hk -

#61.社區自造家| 社企流| 華文界最具影響力的社會創新主題平台

而蕭富元歸納前國發會副主委曾旭正對社區營造發展的趨勢觀察:一是社區營造行動主體的改變,過去常見的社造行動者為文史物工作室或社區發展協會,近年則有更多社會企業、 ... 於 www.seinsights.asia -

#62.臺中市社區文化季-活動內容

臺中市政府各局會社區營造相關業務承辦課室人員; 臺中市政府各區公所社區營造相關業務承辦課室人員; 各縣市政府文化局及其社造中心人員; 各縣市社區發展協會; 有興趣的一般 ... 於 community.culture.taichung.gov.tw -

#63.出走只為一本地方刊物

我們在社區廚房「稻稻來」用餐,吃到當地春季食材與藺草飯,拿著早餐券去任選早餐店時認識小吃店的大廚阿正,他緩緩地包著豆菜麵一邊說自己年輕與回鄉經歷 ... 於 onelittleday.com.tw -

#64.地方刊物

... 刊物[…] Posted in 2019年1月- 地方之眼, 台灣事, 地方創生, 所有文章, 每月主題 Tagged 地方刊物, 地方感, 地方故事, 新竹, 社區報 · 休刊並不可恥,倒地都是養分 ... 於 eyesonplace.net -

#65.單張及刊物

單張及刊物 · 社區資源. 照顧者專線. 單張及刊物. 「融.愛.傳.承」照顧者精神健康支援計劃服務單張. 下載. 於 hkphab.org.hk -

#66.刊物及影音- 欣悅家長綜合服務中心

塞利格曼(Martin Seligman)所提出的幸福五大元素並加以融入桌上遊戲當中,以喚起社區對健康、幸福和生活滿意度的關注。每人都有一個追尋幸福的故事,有時你遇上了機會, ... 於 tpbcss.org -

#67.律政司- 主要刊物- 國際法律- 文章與程序 - doj.gov.hk

社區 參與click to expand/collapse. 社區參與. 網誌click to expand/collapse. 律 ... 刊物; 國際法律. 列印. 基本法 · 民事法律 · 交易及爭議解決服務 · 國際法律 · 法律 ... 於 www.doj.gov.hk -

#68.地方文化的再創造: - 從社區總體營造到社區文化產業

指派理監事, 這個法令提供了自米社區發展協會組成的法源。 1992 年3 月宜蘭縣政府藉著台泥興建六號窯必須申請設廠許可的機會,. 與 ... 於 p-library2.s3.filebase.com -

#69.兒福聯盟

刊物 · 研究調查報告 · 多媒體影音 · 親子百寶箱. 聯絡兒盟. 聯絡我們 · 機構實習 · 常見問題 ... 支持育兒+,家長安心+,社區育兒據點設立基金募集中。 IKEA 心 ... 於 www.children.org.tw -

#70.刊物─菜園社區報

民國88年(1999)行政院文建會委託澎湖采風文化學會,辦理馬公市菜園社區總體營造,其內容涵括社區居民終身學習系列、保存社區文化資產系列及營... 於 penghu.info -

#71.元朗南發展計劃社區聯絡隊- 香港路德會社會服務處

元朗南發展計劃社區聯絡隊因應「元朗南房屋用地規劃及工程研究」下建議的元朗南發展計劃的最新情況,以外展手法接觸可能受該計劃影響的居民,並其實際情況及需要以提供適切 ... 於 www.hklss.hk -

#72.金融業拆款中心

金融業拆款中心. 首頁› 重要規範› 金融業拆款中心. 金融業拆款中心. 請輸入您要查詢的日期,例:2014/01/01. 起始時間 ~ 結束時間 標題關鍵字 ... 於 www.ba.org.tw -

#73.社區刊物編輯顧問、排版設計- 書籍/手冊/簡報設計

【社區刊物編輯顧問、排版設計】案件資訊:1.案件說明:撰文已完成,圖片由我方提供,完成後給予AI原始檔… 2.注意事項: (一)具備相關能力與實務經驗 ... 於 www.tasker.com.tw -

#74.《風土再造:看見地方的光:25個社區營造的實踐之路》

... ,回顧社區營造政策施行30年以來,台灣各地長出的草根能量,書中25個社區營造實踐案例, ... 不只有苑裡掀海風分享的海線新苑景,還有山腳社區發展協會帶來的藺草香。 這本書 ... 於 www.hihomeway.com -

#75.群益寶庫

... 青少年外展及社區支援服務. 輔導及臨床心理 ... 刊物. 群益之訊 · 出版刊物 · 香港小童群益會 · navtop · EN ... 於 www.bgca.org.hk -

#76.醫院管理局

專業紀律研訊個人保險 · ▷, 本地專業團體 · 社區伙伴 · ▷, 醫管局晚間茶敍 · ▷, 接受贊助 ... 員工登入. 多媒體. 短片 · 相片集 · 刊物. 服務捷徑. 醫院聯網、醫院及醫療 ... 於 www.ha.org.hk -

#77.在地課程 - 青年社區參與行動2.0

十年來,他們做雜誌、辦展覽、開咖啡店、協同長輩發行共創專輯等,發行刊物《旬味》及內容聚焦於地方產業及民藝的《透南風》雜誌,持續蹲點,說社區的故事。 開課單位. 於 changemaker.yda.gov.tw -

#78.梅村社區發展協會今年獲內政部補助辦理社區刊物等四項 ...

今年度將要辦理的活動項目有社區刊物:將請埔里報導之工作團隊指導出刊;社區成長學習活動:產業烘焙研習,將由潘岱儒、潘黃秀齡、古維信及營養師錢美雅 ... 於 www.pulife.tw -

#79.發行社區刊物是挖掘文化dna

#發行社區刊物是挖掘文化dna. Home. Shorts. Library. #發行社區刊物是挖掘文化dna. AllShorts · 6:10 · 國發會X地方創生 :鳳林挺手行動+ 潘文欽|用小 ... 於 www.youtube.com -

#81.疫情報導.

流感近期疫情上升且處流行期,社區A型H1N1及H3N2共同流行,且呼吸道融合病毒(RSV) ... 本刊物簡介. 關於疫情報導 · 投稿須知 · 投稿請寄件至E-MAIL:[email protected] · 勘誤 ... 於 www.cdc.gov.tw -

#82.社區刊物

View about #社區刊物on Facebook. Facebook gives people the power to share ... We couldn't find anything for #社區刊物. Looking for people or posts? Try ... 於 business.facebook.com -

#83.政府資訊科技總監辦公室:刊物

社區 措施和資訊科技服務 業務及產業發展 資訊科技基建及標準 資訊及網絡安全 · 最新 ... 刊物. 刊物名稱, 簡介. 應財政司司長於2017-18財政預算案中邀請,數碼港就有關電子 ... 於 www.ogcio.gov.hk -

#84.「駿步人生」刊物- 社區連繫- 社區貢獻及慈善

國際知名遺傳基因學家徐立之,2002年放棄加拿大如日方中的科研工作,帶著一腔赤誠回流出任港大校長,12年來為大學發展鞠躬盡瘁,曾帶領港大登上全球最佳大學第18位,百 ... 於 charities.hkjc.com -

#85.艋舺傳奇Restart─刊物整理工作坊

《艋舺傳奇》是一份萬華社大,從社大到社區,與一群關注社區的好夥伴持續了18年共38期的在地刊物。這次,我們希望能邀請大家一同來成為《艋舺傳奇》的 ... 於 www.whcc.org.tw -

#86.米其林社造指南起行台南出刊

... 刊物,期能比照米其林指南,帶領民眾感受台南隱而未顯的魅力。(記者盧萍珊攝). 記者盧萍珊∕官田報導. 文化局首度以社區為主題發行《起行台南:社區 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#87.預約掛號查詢

社區 服務 · 教學研究 · 國際醫療 · 嘉基刊物 · 嘉基院訊 · 嘉基月報 · 敘事醫學 · 刊物訂閱/取消 · 嘉基醫圖. 快速導覽. 大; 中; 小. 圖 我要捐款. 圖. 戴德森醫療財團法人 ... 於 www.cych.org.tw -

#88.社區發展工作推動現況- 社會救助及社工司

1.提升居民社區意識與認同感:為凝聚社區居民意識,提昇居民精神生活,輔導各社區發展協會發行社區刊物、辦理各項生活、健康促進講座、研習訓練、社區成長學習活動、社區 ... 於 dep.mohw.gov.tw -

#89.耕心蓮苑出版品

刊物. 燈油燈心點燈人專題, 耕心教育愛NO.1, 耕心教育愛NO.2, 耕心教育愛NO..3, 耕心教育愛NO..4. CD/DVD(下載-mp4格式). ○2014耕耘展, (2014/12/20舉辦). 2014耕耘展 ... 於 www.amtb-gx.org.tw -

#90.社區營造刊物/農村人物誌

社區 營造刊物/農村人物誌. Page 1. 新竹寶山. HSIN CHU COUNTY BAOSHAN TOWNSHIP. 2015. 故事開始於兩個 ... 於 issuu.com -

#91.鹿港南勢社區

發展協會. 協會大家長 · 社區組織系統 · 常務工作 · 旗艦社區結盟 · 社區刊物 · 榮譽榜. 社區刊物. 協會定期製作社區報刊,與大家分享社區工作的成果,以及各種活動訊息。 於 library.taiwanschoolnet.org -

#92.臺北市政府社會局

社區 發展協會籌組及立案相關法規 · 社區發展工作基礎培訓課程 · 社區組織培力方案專區 ... 中心刊物 · 申請案件 · 志工召募. 影音專區. 局務宣導 · 托育服務 · 婦女服務. 於 dosw.gov.taipei -

#93.聽!聽!那角落裡的聲音!——社區刊物正興起

由於它們發行的都是週刊,根據我國出版法的規定,期刊刊期在一星期以上者,統稱為雜誌;所以社區報紙在國內的正式名稱是:「社區雜誌」,但由於它們具有報紙的性質及功能, ... 於 www.taiwan-panorama.com.tw -

#94.《人地刊物﹒我地刊物》社區報展覽重拾對社區的觀察與好奇

王天仁認為,日本的地方刊物與香港的社區報都是一脈相承,可以互相借鑑,於是便邀請艺鵠合作,希望展覽可以分別於港島及九龍區展出。籌備時間雖然倉卒,但 ... 於 www.inmediahk.net -

#95.「刊物企劃」找工作職缺|2023年8月

2023/8/24-333 個工作機會|組員(企劃組)【財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心】、社區經理沙鹿區【福爾摩沙公寓大廈管理維護有限公司】、專員_聯絡發展 ... 於 www.104.com.tw -

#96.社團法人中華民國社區雜誌協會 - 文化部iCulture

社區雜誌(社區報)和一般商業或專業性雜誌不同,社區雜誌是融合於某一市、或數個鄉鎮市為其報導區域,以傳遞區內政府、機關團體、文教及居民周遭生活人事物訊息的社區刊物 ... 於 cloud.culture.tw -

#97.本會刊物-第16期(單篇閱覽)

本會刊物-第16期(單篇閱覽). 第16期(單篇閱覽). 相關檔案. 封面 · 編輯室報告 · 目次 · A咖 ... 香港人在台灣──香港女子香港貓慢活民生社區 · 香港人在台灣──香港雙妹嘜 ... 於 www.thec.org.tw -

#98.高雄市政府衛生局全球資訊網- 疾病管制業務

... (社區心衛業務)社區心衛業務; Open submenu (檢驗業務)檢驗業務; Open submenu (長期 ... 刊物. Close submenu (聯繫窗口及檢舉管道)聯繫窗口及檢舉管道. 專區介紹. Close ... 於 khd.kcg.gov.tw -

#99.花蓮社區刊物營運與編輯地方認同

詳目顯示 ; 陳則秀 · Tse-Hsiu Chen · 花蓮社區刊物營運與編輯地方認同 · The Operation of Hualien Community Publications and the Editors' Sense of Local Identity. 於 ndltd.ncl.edu.tw