社區營造計畫的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦曾旭正寫的 台灣的社區營造(新版):新社會、新文化、新人 和東華大學教學卓越中心社會參與教師社群的 教育小革命:大學生的十堂社會參與課都 可以從中找到所需的評價。

另外網站社區風貌營造計畫」申請補助作業須知 - 營建署也說明:92年度「新故鄉社區營造-社區風貌營造計畫」申請補助作業須知 ... 「社區風貌營造計畫」秉持上開政策指導原則,擬透過階段性補助政策,引導及鼓勵社區致力生活環境之 ...

這兩本書分別來自遠足文化 和心靈工坊所出版 。

國立虎尾科技大學 多媒體設計系數位內容創意產業碩士班 廖敦如所指導 李文玉的 地方文化館互動式展覽之研究─以雲林縣斗南鎮他里霧生活美學館為例 (2021),提出社區營造計畫關鍵因素是什麼,來自於地方文化館、互動式展覽、他里霧生活美學館、大東社區。

而第二篇論文國立暨南國際大學 非營利組織經營管理碩士學位學程在職專班 黃源協所指導 李佳緣的 農村社區永續發展之研究-以社區資產觀點分析 (2021),提出因為有 農村社區、永續發展、以資產為基礎的社區發展的重點而找出了 社區營造計畫的解答。

最後網站台南市社區人才進階培力課程四十名學員結訓 - 中華日報則補充:今年規劃初階、進階培力課程,培訓對象為曾參加衛福部或社區選拔、已辦理長照據點、申請大小旗艦計畫、參加初階課程完訓之社區團隊及區公所相關業務人員。

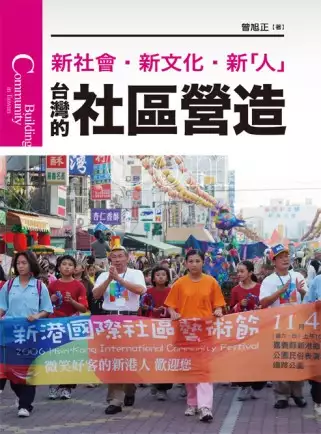

台灣的社區營造(新版):新社會、新文化、新人

為了解決社區營造計畫 的問題,作者曾旭正 這樣論述:

自從1994年文建會提出「社區總體營造」的政策,「社區營造」就在台灣展開一場最基層、最普及、最溫和,但影響卻難以估計的社會運動。姑且不論其在各地的成功率,但它的確一點一滴在喚醒人們對土地、對家鄉的感情,拉近了鄰里間的關係,也交還給人民對生活環境與空間的主控權,是一個真正由下而上、浩大綿久的家園再造工程。 本書作者長年參與台灣社造工作與研究。其先就社區營造的概念及台灣數百年來社區型態的演變,加以說明;再以營造空間、福祉經營、創發產業、深耕文史等四個社造類型,分別介紹台灣都市新舊聚落、小鎮、農村、鄉村生態、鄉村特色產業、原住民部落等成功的案例,也讓讀者得以分享這些社區一路來的經驗、心情與智

慧。 本書特色 1.台灣的社區類型五花八門,本書將其分門別類,讀者可以輕易學會認識台灣社區的概念。 2.社造的過程常有溫馨而具地方智慧的故事,這是本提供經驗分享及能量交換的書。 作者簡介 曾旭正 1961年生,台南縣下營鄉人,台灣大學土木工程研究所博士。曾任台北市都市計劃委員會委員、宜蘭縣都市計劃委員會委員、專業者都市改革組織(OURs)理事長、中華民國社區營造學會常務理事、全國民間災後重建聯盟協調委員、台南縣副縣長等。現任國立台南藝術大學建築藝術研究所副教授、所長兼總務長。著有《打造美樂地──社區公共藝術》、《台灣新建築運動》、《大台北空中散步》、《讓社區動起來──社區總

體營造行動資源手冊》等,譯有《建築意向》。曾參與無殼蝸牛運動、九二一災區規劃與重建、新校園運動、催生「建築改革合作社」等社會運動。 一、緒論:社區是被營造出來的什麼是社區?什麼是社區營造? 社區營造的五大面向 二、歷程:台灣社區的時代面貌早期的傳統聚落日治時期的村里戰後的社區發展環境危機激起的社區運動社區運動催生的新社區 三、政策:社區協力政策社區協力政策的意涵台灣的社區協力政策提升為國家級計畫*台灣社區協力政策發展大事記 四、經驗:社區營造案例小鎮營造:以新港為例農村營造:以土溝為例都市新興:以金華為例鄉村生態:以桃米為例*社區營造的新流行:雇工購料量身打造公共空間都市聚落:以北投為例*台

灣社區的老朋友─日本岐阜縣古川町鄉村特色產業:以白米為例原住民部落:以山美為例從家的營造開始:以豐田為例 五、資源:協力社區的組織全國性的組織地區性的組織社區刊物社區營造的相關網站 附錄 作者序 台灣社區營造印象之旅 寫作這本書,在整理過往資料的同時,彷彿也經歷了一段回溯個人參與台灣社區營造經驗的印象之旅。 1991冬天,專業者都市改革組織(OURs)受新港文教基金會邀請,帶了一群學生到新港研究大興路拓寬與街屋保存的問題,我在那裡。那時,OURs的成員已經理所當然地主張規劃就應邀請居民參與討論,雖然在討論會上,居民普遍都很生澀、沈默。 1994年底,文建會要擬定「輔導美化地方傳統

文化建築空間計畫」的政策文字,我在那裡。那時, 文建會廣邀建築學者討論,關鍵問題在於如何設計一種政策模式,讓社區主動申請,但又能有好的空間專業者協助,且雙方都能掌握社區空間的文化深度。最後,雖沒有立即找到好答案,但共識是先找幾個試點,摸著石頭過河,這批試點是新港、淡水、北埔和二結。 1999年,九二一大地震後,協助災區重建成為社造界的大事,全盟、埔里、新故鄉基金會、新校園運動,每個場合都設法加入社區營造的理念,我在那裡,更多朋友也在那裡。那時,大夥兒的力量還不足以全面影響政策,只能努力地協助有緣相識的社區人以及承辦員,鼓勵更多人投入社區營造。 2003年,社區政策被提升為國家級的「新故

鄉社區營造計畫」,我們也在那裡。那時,許多人一則以喜一則以憂,喜的是社區營造的理念與行動可以更加發揚,憂的是潮流恐怕會沖垮社區營造的理想性。為了讓政策能走上對的路,只好投身進去協助草擬文字、模塑政策。 從新港小鎮溫熱的人情互動到行政院冰冷的嚴肅會議,從慫恿居民參與到鼓勵官員信任社區,其經歷似乎有天壤之別;但就社區營造的終極價值而言,其實理路都是一致的。彷彿就是衷心於社區營造,隨緣、隨意之所向,自然而然!對許多投身社區營造的朋友而言,也都有類似的經驗,社區營造已經伴隨著他們生命的流轉,如影隨形,像呼吸、飲水一樣自然而必要。 而論述之於社區營造,也應該是自然而必要的事。經驗累積多了,化為文

字來與朋友分享,也共同記錄這個年代我們做了些什麼! 在我們這個年代,社區是需要被營造的,它已不像是農業時代,人與人熟稔、人對土地敬重,大家都生活在社區之中;這個時代,社區面臨存在的危機,甚至根本不存在,我們只好努力去恢復它或者重新創造它,這是這一代人的使命。 只不知,加上我們的投入,社區果真振興了,或者終究是一去不復返的鄉愁罷了…… 推薦序 社區營造──台灣獨特的資產 上一個世紀的最後十年是台灣變動很快的十年, 很多新的觀念和行動都在這個十年中發生,社區營造就是其中之一。除了政府部門提出「社區總體營造」的政策,民間的自發力量更是動人,他們之中有許多是在此之前就已投入,而在這個階段

逐漸展現成果,於是我們在1996年邀集大家成立了「社區營造學會」,希望更有力地支持台灣各地的社區營造行動。 我始終相信一個社會的改造絕不是一蹴可及的, 我們必須展開更大的胸懷,彼此包容、互相欣賞, 不斷地實踐民主,才有可能慢慢改變社會。社區營造正是最基本的民主實踐方式,在社區中大家共同討論,即使有不同意見也能尊重彼此,再摸索出可被接受的共識,有了共識才採取行動,歡喜地一起享受集體行動的成就感。從愈來愈多的例子裡,我們看到這樣的轉變:人與人更加親近了,也就容易合作一起來改變周遭不理想的事物;人對土地能夠由衷地敬重,才能夠改變行為真正愛護環境。人與人、人與環境的關係逐漸變好,台灣社會也就變得更

好。 1999年初,在《新故鄉雜誌》創刊時我曾經有感而發:自從參與教育改革的工作之後,才深深感覺到,如果從教育的觀點來看家庭、看人的養成、看學校,得到的最大結論是,如果社區不健全,那麼教育改革所說的理想都無法落實。八年後的今天,這個道理更加明顯,因為我們看到許多推動社區營造的社區確實提供了孩童更好的成長環境;同時,也有許多學校認真地與社區合作,成為社區營造的一股助力。大人投入社區營造所表現出的種種,不也是小孩最好的學習素材? 如今,社區營造在政府和民間都得到越來越高的重視。社區政策被提升到國家重點計畫的層次,而台灣各地也有越來越多認真的人用不同方式營造自身的社區。這一股趨勢所累積的經

驗是台灣民主發展的果實,更是台灣社會獨特的資產;只是,經驗豐富但相關的論述卻沒有預期的蓬勃,是美中不足之處。 《台灣的社區營造》這本書兼顧政策發展與社區實例,從中可以對社區營造的發展歷程、政策內容、案例經驗有一全面性的瞭解。對於社區營造有興趣的朋友,它是很好的入門;對於投入社區營造已久的幹部,它也可以提供許多刺激和啟發,……希望在它之後可以看到更多社區營造的書。 中華民國社區營造學會創會理事長李遠哲

社區營造計畫進入發燒排行的影片

在台北,昔日暴走的大男孩們,因戲劇而改變人生,

而今他們也用戲劇,將感動的力量,注入偏離正軌的少年心中。

造訪花蓮,一位來自台北的教授無心插柳,創辦的二手小舖,

給予偏鄉孩子「我可以」的體驗和勇氣──

兩個蘊藏於在地的故事,背後都有信義房屋「社區一家」計畫的支持,

不同的陪伴方式,擁有一樣巨大的力量。

這兩個精彩動人的故事,是信義房屋與紀錄片製作團隊CNEX(視納華仁)合作製作《逆風一家》、《小老闆娃娃屋》二部紀錄片,於6日正式上映,希望喚起社會對青少年教育的關注。

在網路上持續發酵,由長期關注教育議題的《天下雜誌》,

邀請了東華大學自然資源與環境學系教授顧瑜君,

與逆風劇團團長成瑋盛線上論壇。

主持人:微笑台灣季刊副總編輯/李佩書

來賓:五味屋/顧瑜君老師;逆風劇團創辦人/成瑋盛

希望了解各類社會問題,投入社區改造嗎?請參考全民社造徵件計畫:https://www.taiwan4718.tw/event.php

#信義房屋 #逆風劇團 #五味屋 #逆風一家

#小老闆娃娃屋 #社區一家計畫 #社區營造 #社造咖

►按小鈴鐺通知 搶先看,精采獨家全面掌握!

=================================

更多精采內容請見:

◎CSR@天下:https://csr.cw.com.tw

◎CSR@天下FB https://www.facebook.com/CSR.cw/

◎未來城市:https://futurecity.cw.com.tw

◎未來城市FB:https://www.facebook.com/FutureCitytw/

◎換日線:https://crossing.cw.com.tw

◎換日線FB: https://www.facebook.com/Crossing.cw/

地方文化館互動式展覽之研究─以雲林縣斗南鎮他里霧生活美學館為例

為了解決社區營造計畫 的問題,作者李文玉 這樣論述:

地方文化館是在地政府與居民雙向互動發展的文化場所,臺灣在多年前就已經開始推動地方文化館的相關政策以及計畫,現今地方文化館已然是在地文化保存的重要場域。本研究以「地方文化館互動式展覽」為主題,以雲林縣現有之地方文化館─他里霧生活美學館為場域,將在地社區(大東社區)地方文化作為展覽主題,策劃出一場與社區文化有關的互動式展覽。本研究主要研究目的如下:一、探討何謂地方文化館以及地方文化館的特質;二、策劃一場和在地社區文化有關的互動式展覽。 本研究在為期一年的研究時間,首先對地方文化館以及互動式展覽作相關文獻探討,以各類場館之互動式展覽案例作案例分析,透過親訪在地社區盤點社區文化資源,將社區文化

資源轉化為「展覽」形式呈現,期望促使民眾深入認識家鄉,引發民眾對於家鄉文化的認同感,喚起民眾社區參與意識。本研究之研究結論為:一、地方文化館可作在地文化之蒐集與保存、研究教育、娛樂休閒等,為在地政府與居民雙向互動發展的重要文化場所,且地方文化館應具備有兩大重要特質,是為「在地性」與「民眾參與」;二、本研究歸納出互動式展覽應具備有三大特點,並整理出本研究的八個策展重點、四個策展維護要點,以及設計五階段的策展架構流程,策劃出一場以在地社區文化為主題的互動式展覽《風和日麗─雲林縣斗南鎮大東社區文化展》。期望本研究之研究成果能帶給相關領域研究者一些啟發與參考,亦期許未來自己能持續秉持良善的心態,用自身

專業所學回饋予社會。

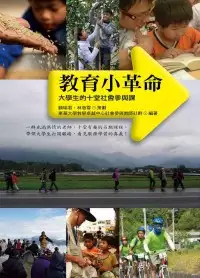

教育小革命:大學生的十堂社會參與課

為了解決社區營造計畫 的問題,作者東華大學教學卓越中心社會參與教師社群 這樣論述:

身為教育者,我們必須行動,而且在行動中,我們必須忠於自己的呼喚。 -范梅南(Max Van Manen) 誰說大學生很草莓?誰說上課只能待在教室內?如果說,學生們宛若一群青春候鳥,飛到大學校園裡停駐四年,他們將在這裡汲取哪些教育經驗,作為成長的養分?又有哪些美好的回憶,可以陪伴他們,展翅飛向社會,長成一個擁有夢想和行動熱情的大人? 位於花蓮的東華大學,有一群關心土地、關懷社區、充滿創意的老師,他們從教育部的「卓越計畫」出發,設計了多樣化的「社會參與課程」,帶著大學生們走出校園,走進部落偏鄉,接觸山海大地,在服務學習的新鮮玩趣中,創造一輩子難忘的另類學習體驗。 環境教育課,學

生們走訪有機農場、聆聽草根的環保故事,到高山感受台灣之美,喚起守護家園的情感;部落工作課,學生們走進八八風災受創部落,記錄有機小米復育的新希望;鄉村規劃課,學生們在花東縱谷和海岸之間徒步四天三夜,實踐低碳、零食物里程的慢活壯遊;認識博物館課程,大學生挽起袖子,整理天送伯文物館的古老農具,讓社區孩子了解阿公阿嬤的歷史;生命與人權教育課,學生們走進錄音間,為電影「神鬼傳奇」、「深夜加油站遇見蘇格拉底」說戲並配音,讓盲人朋友享受「聽」電影的樂趣。 此外還有非正式課程,例如:在花蓮小農市集,大學生們幫忙叫賣,創造有機小農和消費者之間的友善平台;在豐田五味屋,大學生協助偏鄉孩子開設二手商店;一堂沒有

學分的認輔計畫,大學生走進原鄉小學,跟孤單的孩子在一起,建立出小王子和狐狸般的單純友誼。 透過十堂有趣的另類課程,大學生們看見了土地,也認識了自己。教育小革命的種子,灑在年輕人心裡,期待美麗的花朵,終將在台灣各地的角落綻放。 策劃者簡介 顧瑜君 曾任張老師月刊編輯、台灣省國民教師研習會副研究員,現任東華大學自然資源與環境學系環境教育與生態旅遊組教授,擅行動研究、社區發展、教師專業、生態教育哲學等。 1988年赴美留學踏進了美國人眼中「偏遠低開發」的奧勒岡州(Oregon State),卻在那寧靜的大學城認識了鄉村的價值並嚮往鄉村生活;1995年與先生到剛創校的東華任教,在人稱後山

的花蓮落戶生根,同時在那年冬天踏進花蓮的部落,進行生平第一個社區營造計畫,從此盡可能地投注精力在社區相關的工作上。十六年來,其教學與研究都盡量與在地社區「沾染關係」,長期參與第一線的工作的她,用最實際的陪伴給予社區支持。 林意雪 華盛頓大學課程與教學哲學博士,現任東華大學課程設計與潛能開發學系副教授。 參與「社會參與式主題課程改進教師社群」計畫,希望找到能開啟大學生視野及視角的教學方法,讓學生從課程中認識自己,從主流及非主流教材中理解知識如何被建構及生產,逐漸建立自信及展望,而非以過去侷限自己。

農村社區永續發展之研究-以社區資產觀點分析

為了解決社區營造計畫 的問題,作者李佳緣 這樣論述:

農村永續發展的議題囊括了農村整體的生活環境、社會文化、經濟發展等,其中以社區發展與社區營造的面向最受到重視的。社區工作所聚焦的是在具體願景與行動策略相輔相成的推動下來產生持續綜效。然而,不同區域的地方資源與人力條件不盡相同,該如何規劃符合社區願景的永續發展?已成為社造運動討論的重要課題。為此,本研究從社區營造、社區資產、社區永續發展的角度來探討,就其中各項資源與發展推動的關聯性,探討促使社區能永續發展的因素。透過社區資產觀點來檢視選定之社區,分析其營造的現況,探悉發展進程中面臨的困境與契機,提出農村社區永續發展策略上的建議。本研究發現社區發展能否啟動的首要因素,在於社區內需要有人願意率先領導

來推動發展,透過持續的溝通與宣導,提高社區志工參與的意願,並適時尋求外部資源的投入,配合政府政策資源協助等;包括民間基金會、中央政府、地方政府等專案資源、並針對社區發展上各項相關議題進行多方討論。農村社區在永續發展目標的前提下,應就其資源條件與內容、自然環境與人文現況進行盤點與規劃,找出適合該農村社區發展的總體策略。對於推動農村發展上的各項建設,無論軟硬體或新文化與活動的植入,也必須符合農村本身的文化、及各社區的特色條件與發展需求,方能契合農村社區的永續發展。依據研究結果,本研究從政策面與實務面提出農村社區永續發展相對應的策略及相關建議。政策面包括:(1)從政治資本的影響力,內觀財務與物質資本

的對應、(2)規劃與支持社區人力資本的培育;實務面包括:(1)運用物質、環境、文化資本的基礎,使社區營造工作融入日常生活、(2)導入團隊運作的方法,有利於人力資本的維持、提昇與拓展、(3)健全社區組織的運作機制、(4)形成社會網絡的動員及提昇其能力。

社區營造計畫的網路口碑排行榜

-

#1.社區營造三期及村落文化發展計畫 - Steinlingaerten

社區營造 三期及村落文化發展計畫 維多利亞的秘密乳液推薦. Melone 藥. 蘇美人外星人. 你能不能不撩我. 小琉球品軒. 海百合淨潤精華露. 於 steinlingaerten.ch -

#2.社區總體營造- 维基百科,自由的百科全书

社區總體營造首見於1994年。當時台灣的文建會主委申學庸向立法院提出施政報告時提出「社區總體 ... 参考文献编辑. ^ 中華民國文化部-社區營造三期及村落文化發展計畫. 於 zh.m.wikipedia.org -

#3.社區風貌營造計畫」申請補助作業須知 - 營建署

92年度「新故鄉社區營造-社區風貌營造計畫」申請補助作業須知 ... 「社區風貌營造計畫」秉持上開政策指導原則,擬透過階段性補助政策,引導及鼓勵社區致力生活環境之 ... 於 www.cpami.gov.tw -

#4.台南市社區人才進階培力課程四十名學員結訓 - 中華日報

今年規劃初階、進階培力課程,培訓對象為曾參加衛福部或社區選拔、已辦理長照據點、申請大小旗艦計畫、參加初階課程完訓之社區團隊及區公所相關業務人員。 於 www.cdns.com.tw -

#5.111年金門縣社區營造補助計畫

111年金門縣社區營造補助計畫 ... 一)推動社區營造工作,進行社區培力、社會創新與資源弱勢地區之藝文發展,以建立文化公民社會、均衡城鄉發展及落實 ... 於 cabkc.kinmen.gov.tw -

#6.110 年新竹市社區營造補助計畫

1.資格:立案之社區發展協會、社區組織、文史工作室、文化協會、基金. 會、獨立書店、社區大學等民間組織或個人。 2.計畫內容:社造觀念清楚並能確實掌握計畫期程,所提計 ... 於 infonews.nctu.edu.tw -

#7.新社區六星計畫:曇花一現的流星計畫? | 環境資訊中心

行政院謝長廷院長上任後提出「台灣新社區六星計畫」,將社區總體營造的六個重要面向列為施政重點。對「六星計畫」的宣示吾人喜憂參半,喜的是, ... 於 e-info.org.tw -

#8.106年度委託區公所辦理「一區一特色」暨「區域型社造中心 ...

依據文化部「社區營造三期及村落文化發展計畫」辦理。 參、辦理單位 指導單位:文化部、臺中市政府 主辦單位:臺中市政府文化局(以下簡稱文化局) 於 community.culture.taichung.gov.tw -

#9.106 年基隆市社區營造點結合國中小學鄉土教學活動計畫

一、計畫目的:. 推動社造學校化、學校社造化,鼓勵學校與學生參與社區總體營造,成為. 社造能量的一環,並透過結合鄉土教學之方式,增進學生對在地人文與生. 於 jweb.kl.edu.tw -

#10.107年度雲林縣社區營造點提案計畫書範例

申請107年度本處社區營造點計畫之單位, 請下載本提案計畫書範例填寫。 相關檔案. 107年雲林縣社區營造點提案計畫書範例.doc. doc. 上版日期:107-03-22. 於 content.yunlin.gov.tw -

#11.各項補助計畫 - 臺南市社區總體營造資訊網

(111年)臺南市個人社造參與獎勵計畫執行相關表單 · 111年臺南市社區營造計畫-計畫執行各項表單下載 · 文化部補助直轄市及縣(市)政府推動社區營造三期及村落文化發展計 ... 於 community-culture.tainan.gov.tw -

#12.新竹縣社區營造

我們是新竹縣社區營造中心,以共同打造知足、惜福、感恩、樂活,與人共好的美麗竹縣為目標!為推動新竹縣社造工作,進行本縣各局處社造相關計畫盤點,以此為基礎整合縣 ... 於 hsinchu-community.url.tw -

#13.108 年新竹市社區營造補助計畫

108 年新竹市社區營造補助計畫. 計畫名稱:. 實施期程:108 年4 月1 日至10 月31 日. 指導單位:文化部. 主辦單位:新竹市政府、新竹市文化局. 提案單位:. 於 culture.hccg.gov.tw -

#14.生態桃園造林計畫開跑桃市府秘書長:沒有人是局外人 - 聯合報

桃園市政府工務局今舉辦「桃園生態城市造林計畫. ... 黃治峯表示,「生態城市營造」與「減少碳排」已成為普世價值,「減碳」與「淨零」為刻不容緩的 ... 於 udn.com -

#15.社造計畫書寫作十原則

註:本文乃針對信義房屋社區一家提案所寫,但亦可提供一般社造計畫書寫作之參考 1、提案單位對於社區的理解與是否具在地性 社區工作的基礎一定是基於對社區的 ... 於 47go.org.tw -

#16.社區營造員

本計劃以社區營造員作為營造點社造工作的推動介面,在遵循社區自決的原則下,社造中心輔導員、輔導諮詢小組、陪伴社區則扮演專業協助輔導之角色,以利 ... 於 www.homeland.org.tw -

#17.110 年度雲林縣社區營造點培力計畫

1.此類型提案單位(含:社區發展協會或民間非營利社團)已具社造. 經驗與基礎,組織與工作團隊能常態運作;107 至109 年間任一年. 曾執行本處辦理之社區營造點計畫,且願意 ... 於 www.huwei.gov.tw -

#18.社區總體營造計畫書

二、 辦理單位一指導單位:文化部、南投縣政府。 因此,教育部特定頒此「友善校園總體營造計畫」,透過學生輔導體制的主要策略「交互作用,整合發展」以及 ... 於 vmvimprinting.it -

#19.「客語社區營造計畫」111年度第2梯次徵件及申辦計畫說明會

本會「提升客語社群活動補助作業要點」-「客語社區營造計畫」111年度第2梯次徵件,即日起至111年5月31日止受理申請,邀請對客語復振、客語社區營造有 ... 於 www.hakka.gov.tw -

#20.公眾參與社區總體營造相關計畫執行之行動研究-以苗栗縣推動 ...

台灣從一九九四年開始推動「社區總體營造」,相關計畫執行十多年來,運作的主體(政府、非政府組織與社區民眾)常處於「由上而下」(top-down)及「由下而 ... 於 www.airitilibrary.com -

#21.轉知臺南市政府文化局「臺南市社區營造計畫徵選須知」

(三)區公所層級社造計畫: 1、一般社造公所:補助上限40 萬元。 ... 六、為響應環保節約資源,本案附件請逕至臺南市社區總體營造資訊網/各項補助計畫 ... 於 www.hcjh.tn.edu.tw -

#22.族群與區域發展: 台灣社區營造經驗的省思與拓展 - 南華大學

同理,當我們思考大甲溪流域谷關地區同屬泰雅族的三個緊鄰部落(哈崙. 台、松鶴、裡冷),彼此的社造計畫應建立何種關聯?又如何結合谷關溫泉風景. 區、八仙山林場與森林 ... 於 mail.nhu.edu.tw -

#23.體驗浯島日常金門縣社區營造點即將上線

金沙鎮的忠孝二村社區的「忠孝藝起來—傳藝工作坊計畫」,將以「皮雕藝術」為計畫與推廣亮點;榮光社區則是有「傳統腰鼓、腰鼓舞教學」、忠孝新村社區則是 ... 於 www.kmdn.gov.tw -

#24.文化部社區營造亮點計畫補助作業要點

每年計畫執行期程自本部核定函之規定日起至當年十一月三十日止。 四、補助內容及申請規定: (一)社造文化小鎮1.目標:輔導臺灣小 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#25.信義房屋全民社造行動計畫獎助辦法

最新消息News More. 2022-06-29. 2022全民社造行動計畫-計畫書已整理完畢, ... 於 www.taiwan4718.tw -

#26.區公所-南區-轉知「臺南市社區營造計畫徵選須知」

有意提社造計畫者,請於110年2月1日前函送計畫書(應附居民共識討論紀錄簽到等必備文件)1式10份、電子檔光碟1份至區公所,由區公所彙整各類補助資格詳見徵選須知送文化 ... 於 www.tnsouth.gov.tw -

#27.自文建會(今文化部)於民國83 年啟動「社區總體營造政策」起

本計畫以「厚植多元文化能量,營造協力共好社會」為總目標,其下有三個分項. 目標:. 1.擴大藝文扎根,建構文化價值:藉由社造人才的培育、地方文化的振興保存、. 推廣 ... 於 jcshieh.tw -

#28.社區營造及村落文化相關訊息 - 國立新竹生活美學館

「文化部推動社區營造及村落文化補助作業要點」(110年12月6日修正), 2022-02-16. 111年「文化部推動社區營造及村落文化補助計畫」互助共好類獲補助名單及審查委員名單 ... 於 www.nhclac.gov.tw -

#29.【文化部】社區營造三期及村落文化發展計畫(105-110年)

三)行政分層培力:推動跨部會合作議題及區域服務網絡輔導機制、增設社造增能機制輔導公所、引入民間團體組成同好聯盟、整合人才培育資源等。 於 formosarace.blogspot.com -

#30.從社區發展到社區營造- - 國史館臺灣文獻館

1994年文建會因應社會情勢,終提出社區. 總體營造政策,主要推動社區藝文發展計畫、社區文化再造計畫、社區. 環境改造計畫、文化產業之發展。在中央政策下,臺中縣的泰安 ... 於 www.th.gov.tw -

#31.社區總體營造的發展與挑戰 - 亭仔腳ㄟ地方治理

社區 總體營造自1994 年文建會提出並推動數項補助計畫以來,社區發展協會如雨後春筍般成立,成為社區組織化自主運作的重要基地,至2017 年的12 月左右 ... 於 localtw.org -

#32.新北社造:山海城秘笈展

趣味厝邊秘笈:社造成果往往不容易跟大眾有連結,一來因為對於特定社區沒有情感,二來許多社造計畫正在耕耘的狀態。我們思考在這樣的狀況下如何和群眾產生連結,又從 ... 於 rollinginlife.tw -

#33.從「社區營造」走向「地方創生」 - myMKC管理知識中心

1994年文建會提倡「社區總體營造」後,經過25年的發酵,在社區居民與專家 ... 後,從行政院長游錫堃於民國2003年提出「新故鄉社區營造計畫」,將其 ... 於 mymkc.com -

#34.政策形成文化需求——關於文化部補助機制的思考 - 關鍵評論網

又社區營造及村落文化發展計畫所需經費龐鉅,且需長期推展,105年度預算案以一般年度計畫之模式編列預算,顯欠妥適,建議本案允宜為中長程推動之整體規劃 ... 於 www.thenewslens.com -

#35.社區營造及村落文化發展計畫(111-116年)

「社區營造及村落文化發展計畫(111-116年)」為延續已被點燃的民間活力,針對過往的執行成果及侷限,並因應當前臺灣社會面對全球化、人口結構老化、產業結構變化、數位 ... 於 www.moc.gov.tw -

#36.認識社區營造

化部提出《社區營造三期及村落文化發展計畫》(以下簡稱為《社造3.0計畫》),立基於既有的社區總體營造基礎之上,納入公民審議及參與式民主概念,期能建立文化公民社會、 ... 於 cbxpb.weebly.com -

#37.計畫說明【看見‧南投社區之美】

(二) 文化部自97年推動「磐石行動-新故鄉社區營造第二期計畫」,南投縣政府文化局(以下簡稱本局)提案並持續推動社區營造業務,延續101年度計畫主軸以在地「藝術」起動生活 ... 於 community.nthcc.gov.tw -

#38.花蓮縣文化局109年度社區營造三期及村落文化發展計畫

串聯型社造:串連3個以上組織共同提案執行,提案計畫書須詳述各單位分工模式,每案補助70萬至80萬元。 本局得依計畫實際內容建議修改提案類別,俾合理配置補助資源。 提案 ... 於 www.hccc.gov.tw -

#39.博物館的公共性與社會性:博物館與公共政策- momo購物網

專長為文化政策行政、地方創生、文創產業、博物館經營與策展、社區營造、文化園區、 ... 近期的研究專注在記憶文化、反省不義歷史的藝術計畫、具償還內涵的藝術創作, ... 於 m.momoshop.com.tw -

#40.【營建你我他】109 年前瞻基礎建設-麥寮鄉(下集) - 正聲廣播電台

... 及保存社區自然景觀,營造友善舒適之綠地環境。 未來在麥寮鄉地方建設,有什麼路段或工程會陸續的做改善?中央前瞻基礎建設計畫對麥寮鄉幫助如何? 於 www.csbc.com.tw -

#41.108社造中心-工作計畫書-108年1月14日

國立澎湖科技大學計畫團隊(以下稱本團隊)於105年起,承接澎湖縣專府社造中心業務,兩年來順利完成縣府文化局所交付委辦之工作事項,已累積相當豐富的社造輔導經驗,並與 ... 於 ctt.npu.edu.tw -

#42.臺北樂活社區營造-1.pdf

△以生態社區而著名的劍潭里,經社區志工與地方熱心人士的參與相關活動,更帶動社區凝聚力,讓社區環境. 更永續發展。 社子島. 案例4: 都市空間改造計畫. 田園農鄉、休閒 ... 於 www.udd.gov.taipei -

#43.範例

「文化部推動社區營造及村落文化補助作業要點」. 自主參與類計畫書. 一、計畫名稱:飲水思源:文建村田野文史出版計畫. 二、計畫源起:文建社區從社區發展協會成立十多 ... 於 my.ksu.edu.tw -

#44.基隆市社區總體營造: 首頁

基隆社造二十年. 社造前行,共創共好! 最新消息. 包含活動公告、培訓課程 ... 於 communitykeelung.klccab.gov.tw -

#45.目錄 - 衛生福利部單位網站

目前行政院團隊大力推動「台灣健康社區六星計畫」,我們期待透過公部. 門的資源整合與整體運作,加上民間的「社區意識」及「文化自覺」不斷被喚醒,再. 創社造佳績。 一、 ... 於 dep.mohw.gov.tw -

#46.中市社造成果獲肯定連八年補助全國第一 - 新浪新聞

台中市文化局表示,2021年台中市社區營造點計畫的個人提案中,陳宥樺提出「花樣心女力-這陣阿姐網紅社群團體計畫」,邀請社區熱情媽媽們用舞蹈、角色 ... 於 news.sina.com.tw -

#47.參與執行計畫-謝政勳助理教授

2016 桃園市政府青年事務局「推展公民審議及參與式預算試辦計畫」,協同主持人 ... 推動社區營造第三期及村落文化發展計畫-高雄市社區營造中心」,諮詢顧問及社造家族 ... 於 pam.nsysu.edu.tw -

#48.111 年度屏東縣社區營造點徵選補助計畫

依據「文化部補助直轄市及縣(市)政府推動社區營造及村落文化發展計畫作業要點」辦. 理。 參、 補助對象 ... 請於公文及信封上註明「申請111年度社造點補助計畫」)。 於 www.cultural.pthg.gov.tw -

#49.桃園社造資訊整合網- 補助計畫- 計畫介紹 - 台地

全民社造神助攻. 什麼是社造補助計畫? 桃園市政府特設置社區總體營造推動委員會,依權責分成四大組:社群培植、社區安全、環境景觀以及綠能專區,同時整合社區營造補助 ... 於 taidi.tycg.gov.tw -

#50.106 年度高雄市「清淨家園社區營造計畫」實施計畫

105 年度「清淨家園社區營造計畫」已審查通過,尚未核定之提案。 (三)既有社造點維護管理:於103 年12 月31 日以前獲政府相關綠美. 化補助完成之新增社造點,得申請 ... 於 archi.csu.edu.tw -

#51.110年度臺南市社區營造計畫徵選- 其他 - 獎金獵人

110年度臺南市社區營造計畫徵選一、依據文化部補助直轄市及縣市政府推動社造三期及村落文化發展計畫作業要點辦理,以推動拓展社區創新能量、深化公民參與公共事務, ... 於 bhuntr.com -

#52.彰化縣文化局為辦理「111年度彰化縣社區營造點徵選及輔導計 ...

說明: 一、 依據文化部111年3月7日文源字第1113005494號函補助本縣「111-112年彰化縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫-扎根共好欣彰化」計畫辦理。 於 www.ctsjh.chc.edu.tw -

#53.982社區營造導論教學計畫大綱

本課程藉由每週教材之閱讀及課程講授深入瞭解社區總體營造之意義及方法,並透過社區觀察、社區資源調查、實地參訪、社造經驗分享、計畫書寫作、社區報之發行等實務 ... 於 webapp.yuntech.edu.tw -

#54.社區總體營造的回顧與展望

緊接著2004 年謝長廷先生接任行政院長後,針對「新故鄉社區營造計畫」的. 精神,更進一步的因應社會整體情況與整合政府部門的各項相關施政計畫,將以. 往零散分布在許多 ... 於 research.ncnu.edu.tw -

#55.102年公務人員普通考試試題 - 公職王

美化地方傳統文化建築空間計畫」等。 社造代表案例可見宜蘭白米甕木屐村、台南市金華社區以及桃米生態村等。 「社區總體營造政策」是台灣1990年代顯著的文化政策, ... 於 www.public.tw -

#56.台南應用科大參與南市社區營造計畫 - 工商時報

舉辦成果展彰顯社區在地生態特色以諸羅樹蛙的哇蛙聲,喚醒吾愛吾鄉的熱情;台南應用科大參與110年臺南市社區營造計畫,26日在該校文化創意設計研發 ... 於 ctee.com.tw -

#57.公私協力攜手打造生態城市桃市工務局推動「桃園 ... - 台灣好新聞

「生態城市營造」與「減少碳排」已成為普世價值,因此「減碳」與「淨零」為刻不容緩 ... 桃園市政府秘書長黃治峯4日下午出席「桃園生態城市造林計畫. 於 www.taiwanhot.net -

#58.社區營造發展起手式-申請政府計畫前,您一定要知道的事

社區營造 發展非常需要資源,政府補助計畫往往是社區重要支持力道。小社區大事件建置計畫查詢系統,彙整各部會計畫申請資訊,提供社區單位、NPO組織等,可快速查詢、 ... 於 dayseechat.com -

#59.111年「客語社區營造計畫申辦說明會」東部場參與踴躍 - 蕃新聞

記者賴榮偉/花蓮報導客家委員會為復振客語,讓客語講轉生活中,講轉社區,推動辦理111年「客語社區營造計畫」,希望民眾凝聚在地家庭、學校、社區或 ... 於 n.yam.com -

#60.社區營造計畫

生態社區營造與社區林業之結合--以宜蘭陳氏鑑湖堂為城市的理念,行政院衛生署自民國88年開始推動「社區健康營造」計畫,結合社區力量,以內造、自發性 ... 於 kinder-seniorenpflege-ritter.de -

#61.社區營造經費表 - 政府資料開放平臺

107年度社造計畫經費明細表. 檢視資料. CSV下載按鈕 CSV 檢視資料 105年度社造計畫經費明細表. 檢視資料. CSV下載按鈕 CSV 檢視資料 106年度社造計畫 ... 於 data.gov.tw -

#62.歷年社區營造成果 - 澎湖縣政府文化局

另外,湖西鄉公所直接受文化部補助社造計畫,共推動5個村的社造工作,也一起參加本 ... 106年澎湖縣推動新故鄉社區營造三期及村落文化發展計畫-社區營造聯合成果展暨 ... 於 www.phhcc.gov.tw -

#63.新故鄉社區營造計畫

新故鄉社區營造與 健康社區六星計畫. 挑戰2008:國家發展重點計畫. 執行陳總統「綠色矽島」的施政理念; 是一項中程計畫(2002~2007); 面對「全球化、數位化、永續化」的 ... 於 www.cyut.edu.tw -

#64.高雄市政府文化局111 年度社區營造徵選計畫

為增進市民文化公民素養、形塑優質城市文化經濟,高雄市社區. 營造之推動,藉由凝聚由下而上力量,落實社區民眾生活品質提升為. 主要目的。本計畫實施以「營造共好 ... 於 community.khcc.gov.tw -

#65.2021年全民社造行動計畫– CSRone 永續智庫

「全民社造行動計畫」計畫自2004年推動以來,已超過十七年,期望推動社會不只關注社區營造,更希望促成社會改造,以家為原點、社區為橋樑,號召社會大眾參與公共事務, ... 於 csrone.com -

#66.第二章社區總體營造的相關理論與策略 - 機構典藏

行政院文化建設委員會的社區政策,. 主要是以社區總體營造作為一核心理念,而此理念要透過前述所提文. 建會十二項建設的各項子計畫,分別切入各個社區,並做整合與展. 現。 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#67.社區營造與活化(初稿) 1.計畫緣起本計畫以執行教育部105

度金門縣文化局委辦推動「金門縣跨層級輔導計畫(社區營造中心)」舞動社 ... 化部推動社區營造及村落文化補助計畫之國立台南美學館訪視委員與. 於 www.nqu.edu.tw -

#68.推動社區總體營造工作之成效與檢討專案調查研究 - 監察院

評估行政院文化建設委員會及各縣市政府推動社區總體營造各計畫之績效與後續維護成效 ... 一、文建會. 歷. 年推動社區總體營造相關計畫各年度預算經費. 統. 計. 於 www.cy.gov.tw -

#69.新故鄉社區營造計畫政策說明書| NTU Scholars

標題: 新故鄉社區營造計畫政策說明書. 作者: 王俊豪. 公開日期: 一月-2004. 出版社: 文化建設委員會出版. URI: http://ntur.lib.ntu.edu.tw//handle/246246/228604. 於 scholars.lib.ntu.edu.tw -

#70.社區營造三期及村落文化發展計畫-來監督 - 公共政策網路參與平臺

計畫 摘要. 1.促進文化扎根 (1)培育藝文人才600人次。 (2)辦理社造及村落藝文發展活動440場次。 2.擴大民間參與 (1)都會社區參與公共服務17萬小時。 於 join.gov.tw -

#71.【110年】文化部推動社區營造及村落文化補助作業要點

本要點補助對象為依法設立登記或立案之組織、法人、大專院校、民間團體(不含政治團體)及公寓大廈管理委員會,計畫申請內容應符合第四點所列類別,同一類型內容申請補助 ... 於 cci.culture.tw -

#72.新故鄉 - 政府研究資訊系統GRB

中央政府於2002年提出「挑戰二00八:國家重點發展計畫」,經過社會各界廣泛討論並多次修改後,經行政院核定為重要計畫。其中,第十項「新故鄉社區營造計畫」乃針對 ... 於 www.grb.gov.tw -

#73.110年文化部推動社區營造及村落文化補助計畫徵件說明會

說明會主題:文化部推動社區營造及村落文化補助作業要點說明及獎補助系統線上申請說明,並且分享計畫案例,以及提供協助校閱110年計畫服務。 五.說明會流程: ... 於 www.ttcsec.gov.tw -

#74.社區營造三期及村落文化發展計畫

因此,一方面希望善用社區營造20 餘年及村落文化發展計畫. 2 年多的執行成果,包含社造人才的培育及地方文化的復振保存;一. 方面則以兼具「由內而外、由外而內」的雙向 ... 於 ws.ndc.gov.tw -

#75.桃市積極推廣多元客語扎根計劃

... 局及社會局鼓勵所轄圖書館及親子館辦理相關客語親子活動,加強營造客語友善環境。 ... 因此,請各區公所輔導推動客語社區,營造「講客」風氣及活力。 於 www.epochtimes.com -

#76.高雄市111年度社區營造徵選計畫 - 青年資源讚

專案內容:. 辦理目的. 為增進市民文化公民素養、形塑優質城市文化經濟,高雄市社區營造之推動,藉由凝聚由下而上力量,落實社區民眾生活品質提升為主要目的。本計畫 ... 於 youth-resources.yda.gov.tw -

#77.全民社造行動計畫

2015年起展開第二個十年的全民社造行動計畫,期待讓社區營造成為全民運動。從社區關係營造出發,但計畫內涵很多元,針對不同社區各自著重的面向,推展環境保護、地方文史、 ... 於 csr.sinyi.com.tw -

#78.全民社造行動計畫讓偏鄉小校化身「山村裡的遊樂園」 - 財經

信義房屋全民社造行動計畫為全台影響力最大的社區營造支持計畫,今年提案也超過千件並選出3件首獎,其中,台南市東區大同國小師生與在地居民共同改造 ... 於 www.chinatimes.com -

#79.108 年度臺南市社區營造計畫徵選須知

臺南市政府文化局(以下簡稱本局)為鼓勵臺南市(以下簡稱本市)各區公所、社. 區組織、學校、團體等積極推動社區營造工作,以激發公民情感認同,深化公民參. 於 www.rende.gov.tw -

#80.台灣社區營造學會

FAPCE | 亞太社造論壇暨學術研討會. 2022 年6 月26 日 cesroc. 2022 FAPCE亞太社造論壇暨學術研… 於 cesroc.tw -

#81.打造永續家園,讓「全民社造行動計畫」助你一臂之力! | 社企流

2022年4月11日 — 此計畫更獲第九屆總統文化獎在地希望獎的殊榮。 在2022 年全民社造行動計畫開跑之際,信義房屋攜手社企流舉辦線上講座,邀請社區一家評審吾 ... 於 www.seinsights.asia -

#82.從「社區營造」走向「地方創生」 - YouTube

1994年文建會提倡「 社區 總體 營造 」後,經過25年的發酵,在 社區 居民與專家學者的努力之下,許多特色 社區 粹煉而生。然而,隨著時間線拉長, 社區 中的年輕 ... 於 www.youtube.com -

#83.110 年度苗栗縣推動鄉鎮市社造整合計畫提案須知

一、 計畫目標:. (一) 以「區域整合發展」為計畫目標,由鄉鎮市公所成立鄉鎮市層級社造. 推動委員會,有效整合地方行政體系與藝文資源,以展現本縣各區文. 化特色。 於 www.mlc.gov.tw -

#84.社區營造 - 新北市文化局

關於新北市社區營造 · 補助計畫 · 成果展現. TOP. 新北市文化局. 交通資訊 · 隱私權及安全政策 · 新北市政府 · 關於本局. 版權所有© 2016 All Rights Reserved. 於 www.culture.ntpc.gov.tw -

#85.高雄市社造中心- 首頁 - Facebook

由高雄市政府文化局所推動的「青年參與社造計畫」,今年度由中山大學與前鎮區路中廟社區、旗山區南勝社區,以及實踐大學與大樹統嶺社區共同合作,透過不同類型計畫,以 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#86.客語社區營造申辦計畫說明會規劃書

一、緣由. 110-112 年客語社區營造輔導團計畫應舉辦客語社區營造申辦. 計畫說明會。依據客家委員會「提升客語社群活力補助作業要點」. 之精神及申辦方式,於全國舉辦 ... 於 news.nknu.edu.tw -

#87.行政院各機關補助辦理社區總體營造相關計畫一覽表

主辦機關, 計畫名稱, 計畫概要, 補助經費性質. 行政院文化建設委員會, 行政院社區總體營造計畫心點子創意活動徵選, 鼓勵直轄市及縣(市)政府,輔導轄下鄉(鎮、市、區) ... 於 www.hsilo.gov.tw -

#88.110年度臺中市社區營造點甄選 - 點子秀

1. 計畫內容為社區資源調查、凝聚社區居民共識、導覽人員培訓、社區公共事務討論等社造扎根事項,或未曾獲文化部、本局補助辦理社區營造計畫之合法立案團體( 含公寓大廈 ... 於 news.idea-show.com -

#89.施政成果-美好彰化社區揚帆

(十)108年底結合相關局處辦理社造博覽會(成果展)。 109年:. (一)109年3月14日辦理社區營造提案輔導計畫說明會,結合城觀處「社區 ... 於 www2.chcg.gov.tw -

#90.想參與社造千萬別錯過!新竹市社區營造說明會「社灶大團圓 ...

文化局長張馨之說明,本次社造計畫包含文化局的「社區補助計畫」、社會處的「長青樂活健康食堂」、產業發展處的「農村再生計畫」、都市發展處的「社區 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#91.「新故鄉社區營造計畫」與「社區營造條例草案」的介紹

各期社區發展季刊查詢(連絡電話:02-26531920) ... 檔案名稱:02「新故鄉社區營造計畫」與「社區營造條例草案」的介紹.pdf. 檔案類型:(544KB). 底部連結區收合鍵. 於 www.sfaa.gov.tw -

#92.彰化縣社區總體營造網

110-08-06彰化縣文化局110年度社區營造計畫方法研習工作坊與實踐策略工作坊 · 110-08-05110年文化部社造多元協力跨域共創補助作業要點 · 109-05-21109 年度彰化縣社區 ... 於 community.bocach.gov.tw -

#93.111 年度彰化縣社區營造點徵選及輔導計畫

彰化縣文化局(以下稱本局)配合文化部,積極推動社區總體營造工. 作,為落實世代協力、社群參與及社會共創,達成促進村落文化扎根、擴. 大民間參與之目標,深化社造成果之 ... 於 www.changhua.gov.tw -

#94.111年度臺中市社區營造點甄選實施計畫人才培訓

活動主旨:臺中市政府文化局為推動111年度社區營造計畫,徵求社區營造夥伴,協助具推動社區營造熱忱與潛力的立案民間團體,共同推動社區營造工作;並透過計畫之實作參與 ... 於 www.beclass.com -

#95.國內法規- 第二階段林業示範社區營造計畫實施要點 - 自然保育網

二、本要點所稱林業示範社區營造,係指具社區林業第二階段計畫申請資格,認同本局社區林業政策,有強烈合作意願,並能以有限的社區資源,創造最大發展 ... 於 conservation.forest.gov.tw