科技部國科會的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張隆盛寫的 國家公園的省思:張隆盛訪談錄 和蔡清田的 核心素養的課程發展與設計:課程學的想像都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自獨立作家 和五南所出版 。

國立臺灣師範大學 地理學系 蘇淑娟所指導 鄭又維的 龍崎的創生:臺南淺山惡地的政治生態發展案例 (2021),提出科技部國科會關鍵因素是什麼,來自於地方創生、社區營造、政治生態學、行動者網絡、地質公園、空山祭。

而第二篇論文國立政治大學 法律學系 許恒達所指導 林華恩的 食之無味,棄之可惜?-論公然侮辱罪之解釋困境與將來展望 (2020),提出因為有 公然侮辱、名譽法益、言論自由、合憲性解釋、仇恨性言論、刑法第309條、刑法第311條的重點而找出了 科技部國科會的解答。

國家公園的省思:張隆盛訪談錄

為了解決科技部國科會 的問題,作者張隆盛 這樣論述:

1972年,聯合國發表《斯德哥爾摩宣言》,通過《保護世界文化和自然遺產公約》。1992年,聯合國在里約熱內盧舉辦的地球高峰會,通過《21世紀議程》(Agenda 21),追求人類的永續發展。 面對國際上的環保、永續思潮,張隆盛(1940-2021)於1980年代營建署長任內,推動成立墾丁、玉山、陽明山、太魯閣 4 座國家公園,過程中面臨各行政部門權責之間的協調折衝,以及環境保育與社會經濟發展之間的各種衝突。 訪談中,張隆盛提及當年國家公園設置時的種種爭議:墾丁候鳥如何保育宣導與核三廠、玉山新中橫公路開闢、陽明山氣象雷達站與太魯閣立霧溪發電廠興建……,旁及營建署相關人物的

回憶,以及原住民權益等議題。儘管相關爭議不斷,張隆盛依然貫徹「永續」的理念,試圖在環境、經濟、社會各面向取得平衡,他認為:「『美麗的勝利是短暫的,醜惡的勝利是永遠的。』國家公園在自然環境保育上,扮演著很重要的角色,因為它糾正人類意欲征服大自然的作法,讓人和大自然趨向調和。」 本書特色 ★臺灣國家公園設置推手張隆盛生前親自核閱的專訪紀錄 ★獨家收錄珍貴歷史照片、張隆盛攝影作品 名人推薦 林益厚(財團法人都市更新研究發展基金會董事長)

科技部國科會進入發燒排行的影片

鄭麗君指出,近日有超過兩百位學者連署表示開放電信業發生之資安疑慮與風險,在資安會報中,對中國投資第二類電信事業並未有衝擊影響評估、沒有管理因應辦法、也沒有內控法規,身為資安會報召集人的張部長應該向立法院提出報告。

另外,鄭麗君提出,「STS」也就是「Science, Technology and Society」,是研究科技與社會相互影響的新興領域,近年在清華大學與陽明大學等學校帶領下,STS研究已在台灣扎根,並成立台灣科技與社會研究學會,鄭麗君認為,科技部不論是宣傳與研究,都可引用STS的精神與方式,將更有深度,期待張部長盡快啟動。

最後,歐盟第八期科學研究計畫「地平線2020」,將執行至西元2020年,經費高達770億歐元,為全球最大科研計畫;鄭麗君認為科技部可將此做為借鏡:蒐集相關資料尋找我國機構參與國際學術合作的可能、從該計畫中找出科研方向的最新趨勢、以及學習先進國家之科研創新機制,「地平線2020」提供科技部一個全新完善的合作與學習機會,應善加學習運用。

龍崎的創生:臺南淺山惡地的政治生態發展案例

為了解決科技部國科會 的問題,作者鄭又維 這樣論述:

臺灣的地方創生政策肇始於2018年,龍崎也在2019年舉辨的空山祭席捲一場文創風,2021年經歷過垃圾掩埋場事件後,通過地質公園與自然保留區的成立,似乎創造龍崎新生之始,也引起本研究的動機。回顧臺灣鄉鎮發展,各階段各有差異。早期社區發展主為國家政策規畫與宣導,地方社區則為政策實踐者,以國家政策結構的由上而下引導,地方自主性有限。然此精神在1990年代文建會的社區營造政策下產生變化,更與1990年代政治生態變換、經濟轉型、公民意識與力量逐漸抬頭有所關聯,當政策引導社區由下至上的治理萌芽,創造民間的活力與創意、培養社區的自明性與認同追求,可說是社會轉向之始;其後的社區總體營造進一步擴展地方的多元

作為。其後的農村再生、地方產業特色等政策,則影響鄉鎮產業特色發揮,近年的地方創生更是集由下而上精神於一身的綜合體,有利以政治生態學切入地方治理,俾利理解適地適性的地方發展。準此臺灣社區發展變遷的歷史借鏡,本研究藉行動者網絡理論概念,剖析龍崎在地方創生引導下的行動者的能動,並在能動性與關係網絡中,探索地方的共同目標與問題意識,以及差異能動者間如何達至協調;此關係網絡的穩定性與否以及如何建構,為龍崎創生成功與否的關鍵。龍崎惡地的農村特色,透過在地農產特色與具地景自明性的文創藝術結合的地方創生、過程與未來發展,回應地方創生如何善用在地的生態與環境內涵,使成適地適性的地方創生,是本研究探究的核心。關鍵

字:地方創生、社區營造、政治生態學、行動者網絡、地質公園、空山祭。

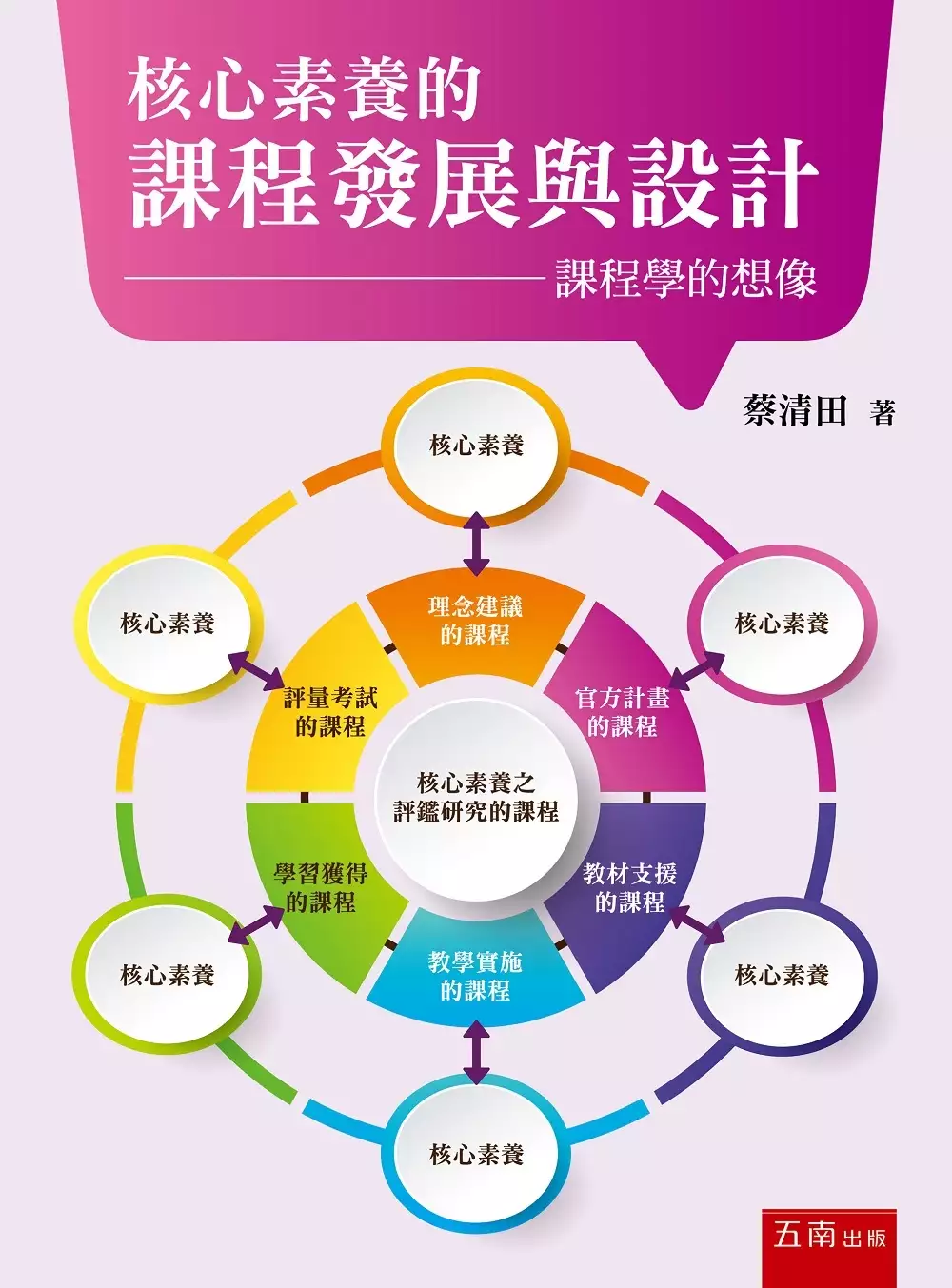

核心素養的課程發展與設計:課程學的想像

為了解決科技部國科會 的問題,作者蔡清田 這樣論述:

因應「十二年國民基本教育」108新課綱改革與素養導向教學創新,本書是升級版的「課程發展與設計」,強調核心素養的「課程發展與設計」,指出「課程即科目」、「課程即目標」、「課程即計畫」、「課程即經驗」與「課程即研究假設」、「課程即核心素養」等課程理念及其相對應的「精粹主義」、「經驗主義」、「社會主義」、「科技主義」、「專業主義」與「重構主義」等課程理論,並將課程延伸擴展重構為緊密聯結的「核心素養之理念建議的課程」、「核心素養之官方計畫的課程」、「核心素養之教材支援的課程」、「核心素養之實施教學的課程」、「核心素養之學習獲得的課程」、「核心素養之評量考試的課程」、「核心素養之

評鑑研究的課程」。 本書一方面將核心素養視同「十二年國民基本教育」課程發展與設計的DNA,強化各教育階段課程連貫及各領域/科目課程統整,更透過課程想像創新「核心素養的學校本位課程發展RPDIEM模式」、「核心素養課程實施教學設計OSCP模式」與「核心素養的SIE學習模式」及「核心素養的SIEA學習評量模式」,重構「十二年國民基本教育」核心素養課程研究;另一方面可作為各大學教育研究所及師資培育中心「課程發展與設計」上課研究用書,更可供各級學校教師資格考與教師甄試及教師專業發展學習社群共同備課、觀課、議課之專書。

食之無味,棄之可惜?-論公然侮辱罪之解釋困境與將來展望

為了解決科技部國科會 的問題,作者林華恩 這樣論述:

本論文將針對公然侮辱罪(下稱本罪)保護法益、構成要件與刑法第311條阻卻不罰事由之實務及學理解釋現況進行詳盡介紹,且主要本於調和名譽法益與言論自由之基本權衝突之憲法視角,對本罪在刑法學上之釋義現況提出檢討淺見。本論文並透過實際對本罪進行違憲審查之檢證方式,得出主流實務與學說對本罪之解釋,恐致使本罪產生若干違憲疑慮,無法順利通過違憲審查之審查結論。然而,本於公法學上之合憲性解釋原則,及為維護法律安定性、落實立法者設計本罪之政策目的,避免直接主張除罪化反而衍生出國家對名譽法益保護不足之違憲質疑,故本文認為有必要先行探詢是否存有合憲性解釋本罪之路徑存在,而非逕行主張本罪除罪化,以達成上述合憲性解釋

之正面效用。針對此項議題,本論文賡續許宗力教授所提出以仇恨性言論概念合憲性解釋本罪之方針,進而指出此項限縮解釋1)較能符合當今歐洲人權法院趨勢:歐洲人權法院原則上認為妨害名譽罪對於妨害名譽行為施以人身監禁處罰,所追求目的利益與帶來之損害乃不合乎比例,除非該言論涉及對其他(人民)根本性權利產生嚴重損害之例外情形,如仇恨性言論或煽動暴力言論。2)有助於消解本罪違憲疑慮:若能與晚近文獻提出之名譽法益新興理解進行結合,認為名譽僅係內容上指向個人之外部評價資訊;名譽法益係指個人立基於名譽資訊狀態所享有之正當(應得的)生活利益,則仇恨性言論因為實證研究上已然顯示出對於被害人有造成生心理健康狀態受損之危險性

,故以仇恨性言論貶辱他人敏感性族群特徵(即:影響他人名譽資訊狀態),進而危害該他人之生心理健康(即:與名譽資訊相連動之生活利益),即屬妨害名譽之行為。因此若將本罪解為管制此等行為之規範,於違憲審查上,有助於提升本罪保護利益(追求公益)之重要性,更易通過目的正當性與衡平性階層之審查,且透過科學實證研究逐步充實敏感性族群清單,更能有效避免既有法益定性觀點導致本罪構成要件涵蓋過廣、缺乏法律明確性之違憲疑慮。誠屬現行法下可行之合憲性解釋途徑。