答案英文ans的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦戴樂芬妮‧米努依寫的 私運書的人︰敘利亞戰地祕密圖書館紀事 和ChristinaFischer的 麗絲玲葡萄酒Riesling:世界上最名貴的葡萄品種與其多元風貌都 可以從中找到所需的評價。

另外網站Quora也說明:Quora is a place to gain and share knowledge. It's a platform to ask questions and connect with people who contribute unique insights and quality answers.

這兩本書分別來自商周 和布克文化所出版 。

國立中央大學 哲學研究所 蕭振邦所指導 易珊如的 由政府參與探究環境倫理的實踐 (2013),提出答案英文ans關鍵因素是什麼,來自於環境倫理、政府參與、弱義人類中心主義、集體行動、綠色企業。

而第二篇論文國立高雄第一科技大學 資訊管理所 孫思源所指導 鄭智陽的 醫學影像資訊系統導入之成效評估 (2008),提出因為有 資訊系統成功模型、技術接受模式、醫療影像儲傳系統的重點而找出了 答案英文ans的解答。

最後網站2016 DSE English Paper 1 【Marking Scheme】則補充:或者IELTS考試,成人英文/商業英文的知識及英文資源,歡迎你可以隨時再跟 ... Marking Scheme. 2022 English paper 1 答案 · 2016 English paper 1 答案.

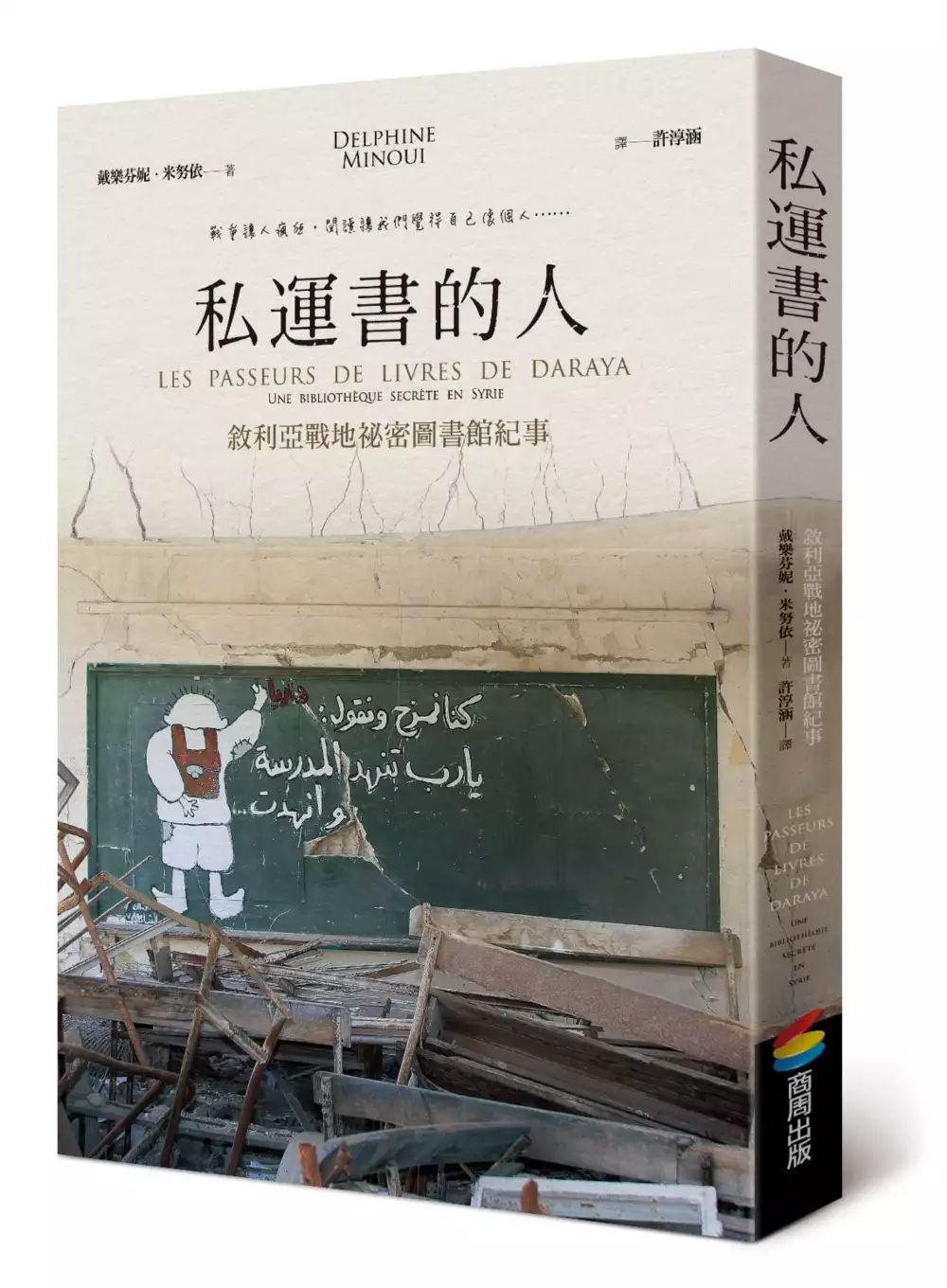

私運書的人︰敘利亞戰地祕密圖書館紀事

為了解決答案英文ans 的問題,作者戴樂芬妮‧米努依 這樣論述:

震撼國際的真實敘事,德、法、義、日、韓等國出版報導法國電視節目Télé Matin、La grande librairie前《端傳媒》國際組主任、《拜訪革命》作者 周軼君《阿苗帶風向》主持人 苗博雅壹電視新聞主播 陳雅琳高中公民教師、《思辨》作者 黃益中 感動推薦------------------------------------- 如果你厭倦了戰爭的故事、正義的吶喊,如果你以為追求自由必須向暴君開槍,請看看這群戰地青年如何以閱讀織起希望,以書捍衛身而為人的尊嚴。書,不會稱霸統御;它伸手給予。書,不宰割,它綻放。------------------------------------緣起︰

「達拉雅,是座錯過了陽光的城市」。二〇一二年開始受到敘利亞政府軍的圍困,二〇一三年遭到沙林毒氣攻擊,二〇一六年間估計有八千顆炸彈沒日沒夜地轟投。城裡原有二十五萬人,現在剩下不到八千人。在這處圍城禁地,儘管漫天烽火,卻有四十多位反抗青年進行著不尋常的任務︰他們冒死穿梭在城裡搶救數千本被埋在廢墟裡的書籍,並將這些書運送到隱密基地。一個紙做的要塞從千瘡百孔的城市中升起,那就是達拉雅的祕密圖書館。--------------------------------------------------------------------------這是一個關於生活在敘利亞戰地的年輕人的故事,他們大多數人已經

失去了一切——沒了家,沒了朋友,也沒了父母。在混亂之中,他們靠向書本宛如靠向生命,希望明天可以過得更好一點。他們渴望充實文化,是一群為民主理念而祕密獻身的匠人。除了膜拜阿塞德政府,或者變成激進恐怖份子之外,生活在炮火下的他們相信自己還有第三條路可以走,他們相信自己能改變自身與環境的命運、相信自由的追求未必要從向暴君開槍開始;自由的追求可以從閱讀、思考與討論開始……------------------------------------------------------------------------內容︰她看著一張從敘利亞的恐怖地獄流出來的照片,畫面中不見血跡與彈痕。兩個男子側面而立,被

整面書牆包圍。一人俯首看書,一人上下打量著架上的書……在這座深陷囹圄的城市,頭上隨時有炸彈掉下來,為什麼他們還顧得及看書?二〇一五年,作者米努依無意間在臉書專頁「敘利亞的人們」(Humans of Syria)看見上述這張照片。好奇心驅使下,她發現這張照片拍攝於敘利亞達拉雅(Daraya)的地下公共圖書館。她透過網路認識了那群為達拉雅圖書館努力,並從中得到精神支持和閱讀快樂的當地青年。他們是造就這座圖書館的志工,冒著無預警轟炸的危險,在大街小巷的斷垣殘壁中蒐集遺留的書籍,運輸至地下圖書館集中保存。有了圖書館,達拉雅市民便能在閱讀以及圖書館辦的講座、英文課、政治思想討論座談中探尋自我價值、追求不

受權威箝制的自由所涵蓋的意義與如何達成的進路,並在閱讀與交談的時光中,感受被戰爭剝奪殆盡的活著的快樂。每當人們發掘了字裡行間的寶藏而露出一抹微笑,那都是面對戰爭混亂的渺小勝利。故事主角之一赫勒墩說︰「戰爭太變態了,它會讓人徹底改變,殺掉所有情感、所有煎熬、所有畏懼。當我們打仗時,我們看世界的方式也變了。看書很好玩,它讓我們保有生活的意識。若問我們看書要做什麼,我們看書,首先是想還能當個人。」他們讀伊斯蘭政治、阿拉伯詩歌和心理學;最受歡迎的書是《牧羊少年奇幻之旅》,因為它談的是他們所仰望的自我追尋與自我挑戰;他們讀莎士比亞和莫里哀的劇作,還有普魯斯特的小說、聖修伯里的《小王子》。那些書救了他們。

書是抵抗蒙昧主義最好的盾牌,一個代表更好明天的信物。書讓他們醞釀出了耐心,讓人抱著一線希望。作者米努依住在伊斯坦堡,育有一個四歲女兒。透過網路訪談記錄下這群年輕人的事蹟與圍城禁地的輪廓。當所有的門都被鎖死了的時候,只剩下文字能拼湊真相的斷簡殘編,讓荒謬公諸於世。她向那群年輕人許下承諾:有一天,這本書,也就是他們的書,會納入這間圖書館的館藏。這本書將會是達拉雅的存活記憶。。可惜,二〇一七年八月,敘利亞政府軍加強了攻勢,圍剿由溫和派叛軍佔領的達拉雅,全城陷入燒夷彈的火海,而全世界媒體盡被歐美國家面臨的恐怖攻擊所佔據,無暇理會達拉雅市民代表共同發出的求救信。月底,隨著政府軍漸占上風,達拉雅市民被允許

全數撤離。地下圖書館的核心人物相繼離開達拉雅,圖書館便遺留在死城,藏書有些被運往大馬士革賤賣,有些棄置原地。本書後記描述了作者與逃出敘利亞、抵達土耳其的幾名達拉雅青年相會的過程。故事尾聲,一名青年在手機相簿中找出了圖書館的照片,讓記憶中達拉雅的城市風景,停在那個讓受困的人心有片天空飛翔的書架上。 作者簡介戴樂芬妮‧米努依Delphine Minoui法國《費加洛報》(Figaro)資深記者,專攻中東事務與文化。二十年來,她的足跡散見於阿拉伯的穆斯林世界,二〇〇六年她在伊朗及伊拉克所做的報導榮獲艾伯特・倫敦新聞獎(Prix Albert Londres)。繼德黑蘭、貝魯特與開羅,她現居伊斯坦堡

,就近持續關注敘利亞動態。著有《德黑蘭珠雞:伊朗女人生活誌》(Pintades à Téréran)、《我是諾魯,我十歲,我離婚了》(Moi, Nojoud, dix ans, divorcée)、《的黎波里伍德》(Tripoliwood)及《我在德黑蘭寫信給你》(Je vous écris de Téhéran)等書。譯者簡介許淳涵一九九二年生於嘉義,臺大外文系畢業。二○一七年獲牛津大學現代語文碩士。曾獲印刻全國台灣文學營創作獎新詩首獎、短篇小說佳作;新北市文學獎短篇小說佳作。譯有《漫遊女子:大城小傳,踩踏都會空間的女性身姿》。愛畫畫。 專文推薦書,讓思考與意志的火苗得以燎

原 by 陳雅琳/壹電視新聞台總編輯、主播 放棄領有終身俸的穩定教職跑去當記者,我深知自己的血液流著反抗威權的因子。所以,過去四分之一世紀,我上街頭吶喊爭取新聞自由,也奮力掙脫各式對新聞的綑綁,而更多時候是,積極報導那些被刻意掩蓋的事實、深入那些難以觸及的現場。閱讀《私運書的人》,讓我為正義而戰的血液更沸騰起來,難以想像,一個遭戰火圍困、化武攻擊的城市,竟然有一群不妥協的年輕人在槍林彈雨中搶救書籍,還設法在廢墟中為這些書籍打造一個祕密基地,他們沒有槍砲子彈,卻有著讓當局者最害怕的攻擊武器――知識的力量! 光是用想像的,這個畫面就很諷刺:頭頂上有著群魔亂舞般的飛彈攻擊,而身處這座紙

做碉堡裡的人,卻靜靜低著頭在字裡行間享受著自由的思想,每當心神領會而觸動嘴角的一抹微笑或眼神的一記閃耀時,彷彿戰勝了一切,起碼在那一刻的感動裡。 閱讀這本書稿時,我正好在日本福島採訪,這是我第四度進入這個讓多數人心生畏懼的核災城市;尤其,這次我正式進入了福島核電廠,而且是未穿防護衣地,直接站在爆炸的一二三號機旁邊。長年以來對新聞衝鋒陷陣,我總深信著「要深入新聞現場,才能帶回那裡的真實」。因此,這趟直搗福島核電廠,也才讓我看清楚在高輻射環境裡頭工作的五千人,奮鬥了七年,只為了「能靠近爆炸機組」,而當年三一一核災爆炸的真相還是無法探知,因為直到現在的二○一八年初,依然只能由機器手臂帶著攝影機

進入事故現場…… 在這樣的震撼時刻,這本《私運書的人》讓我落寞的情緒為之振奮,因為地球另一端,達拉雅這個千瘡百孔的城市,在無情戰火與武力圍城之下,同樣難以靠近,但作者米努依卻透過網路訪談,讓城市裡最閃耀人性光輝的場景得以曝光,又是一個戰勝威權封鎖的明證!當權者能封鎖城牆、禁錮身軀,卻無法阻擋人民自由的思考與堅定的意志,而書籍,讓這些思考與意志的火苗得以燎原,也讓受禁錮者還感受著起碼身為「人」的一種尊嚴。 透過閱讀,汲取言論思想控制下寶貴的知識,也讓我們開啟在亂世中一扇還可以閃動希望與未來的自由之窗。「當所有的門都被鎖死了的時候,只剩下文字能拼湊真相的斷垣殘壁,讓荒謬公諸於世。」這是

一本戰火封鎖下城市存活的印記,儘管最後,地下圖書館還是被摧毀了,但歷經這場文化洗禮的敘利亞人們,卻永遠不忘,也讓知識的真槍實彈永遠上膛在自己堅定的意志上! 人生,也許經常有許多冥冥中的安排。我的採訪下一站,正是敘利亞邊境。一場「阿拉伯之春」舞動到敘利亞,有著多少扭曲的發展?戰爭底下人們最真實的印記,透過書,我們可以超越疆界的藩籬得以閱讀;同樣的,透過書,達拉雅的年輕人在也心靈上超越了槍林彈雨的封鎖,且讓我們閱讀……他們的閱讀吧!專文推薦敘利亞版《美麗人生》by 周軼君/前《端傳媒》國際組主任、《拜訪革命》作者 關於敘利亞的悲慘故事,你大概聽得太多。正如反映納粹屠猶的電影那麼多,但《

美麗人生》(Life is beautiful)獨樹一幟、經年難忘,《私運書的人》講述了一個完全與戰爭印象不同的故事。《美麗人生》中的爸爸,用謊言為孩子建起一堵圍牆,把殘酷的現實擋在門外;《私運書的人》展現給我們一座紙做的精神堡壘,如何捍衛希望。 坦白說,初讀時我心中不免疑惑,擔心作者是否誇大戰火中區區一座圖書館的作用。以書籍反抗,是異常美麗的映像,可是它是否真實?一座城市平均每天遭到數十枚轟炸,誰能顧及讀書?而作者並沒有機會親身前往當地,僅僅憑視訊通話與短信傳送,得到的印象是否完整? 這本書真的很好讀。隨著故事展開,我的疑雲漸漸散開。達拉雅的讀書人是幸運的,雖然這樣講極度不公平,他

們的經歷太不幸、太沉重——我想說的只是,戰火連天,覆巢之下,忽然發現六千本書,讓他們在與世隔絕中有所依傍,這幾乎是個童話般的相遇。這批書也是幸運的,能夠在亂世之中發揮光彩。歷史上,書籍隨戰亂毀於一旦的例子不勝枚舉,比如,明末學者張岱從杭州逃去紹興的時候,留下三萬多卷書無法帶走,清兵占領杭州後都拿去燒火取暖。 CNN記者Frederik Pleitgen也報導過達拉雅地下圖書館的故事。二○一一年我們曾經在利比亞一起經歷北約空襲。那時候記者住的酒店還是比較有保障,儘管導彈近距離落下時,玻璃窗震動,記者們也會集體沉默格外安靜。這並不是最叫人恐懼的時刻,實際上我們中的大多數都在當地駐紮相當長的時

間(我自己前後待了兩個月),外出受限制,每天又有空襲,如何在其中保持正常的生活節奏變成一種能力。我亦想起,更早前在巴勒斯坦加薩走廊常駐兩年,每次大規模轟炸過後的一兩天,街道上再現人來車往,集市開張餐館飄香,對此我常含淚,感動於那種維持正常生活的力量——無奈,卻又格外高貴。達拉雅的讀者們,就是保持了這樣一種姿態。 紙質書籍的作用是奇妙的。雖然作者戴樂芬妮‧米努依告訴我們,達拉雅人找不到某一本書,大多可以通過網際網路下載電子書,但紙質書,仍有打通時空的奇妙功能。石頭、羊皮、竹子、絲綢等等材料之後,紙,恐怕是人類思想傳播於有型載體中最後、最完美的一種。它甚至相當頑強,在敘利亞的戰爭廢墟中存活(

電子書的設備恐怕更易損壞),更可為讀者重新打開數百年上千年前的世界。跟電子版本相比,當你打開一本紙質書,你與書之間的世界就是相對靜止,你把自己與迫人的現實隔離開來。 除了慰藉驚恐的靈魂,書籍亦是尋找答案者的最好歸宿。我記得香港雨傘運動期間,草地上人群中也曾有過流動圖書館。老師和學生拿出自己的書來,相互借閱,大多與政治有關。當人遇到重大的、突然的社會變化,都會本能地尋求解釋。敘利亞本無言論自由、學術自由,亂世反而給了人們暢所欲學、暢所欲言的空間。在書本中,他們討論政治,發現歷史,很多人因此改變。 戴樂芬妮‧米努依並沒有刻意抬高達拉雅人與書籍的 關係。那也可以是非常現實的世俗需要。他們

的書單中會有《男人來自火星,女人來自金星》,圖書館最初的講師之一,也會謀一份「婚姻關係諮詢」的職務。還有圖書館參與者自己創辦的雜誌,每一頁都有笑聲。這樣的真實,觸手可及。 與廣場抗爭一樣,地下圖書館,亦是敘利亞戰爭中短暫的烏托邦。作者堅持要將這個夢一般的存在記錄下來。起先,我擔心她僅僅依靠視頻通話、短訊,能否寫出一個好的故事——我自己就不行,總要千方百計到現場,默默觀察真實的人才放心;但是戴樂芬妮‧米努依證明,現代「親見」的方式真的繁多(CNN都用了360度VR展示達拉雅),她還以一個記者加作家的感悟與技巧,在單調的「連線敘利亞」之外,插入伊斯坦堡當地見聞,對照女兒的「圖書館讀故事」場

景,再加上自己協助抵達土耳其的敘利亞難民視角(她並不是等達拉雅新聞的記者,她真的不停努力相救),不同線索的加入,令故事的空間感層次更豐富,讀來彷如重奏。 如果一定要說遺憾,若我們有天能知道多一點這些書籍主人的故事就好了。專文推薦戰火裡的青年by 苗博雅/《阿苗帶風向》主持人敘利亞、內戰、難民、伊斯蘭國、恐怖主義、中東局勢……電視、網路上光鮮亮麗的主持人、評論員、專欄寫手們,滔滔不絕地向閱聽人輸出各種「國際觀」。阿拉伯之春、阿薩德、化學武器、停火協定、歐巴馬、俄羅斯、伊朗、土耳其、川普、59枚戰斧飛彈……世界領袖們合縱連橫,世事如棋,武器和人命不過就是物資和棋子。 我們遠在千里之外,隔

著手機、螢幕、文字,栩栩如生的影音畫面讓我們騙過自己,以為自己看見了真實。人們對無情戰火表示遺憾,但我們並不真正隨著被戰火籠罩的人們驚慌和恐懼。活生生的人,變成了數字;一個個或大或小、或多或少的數字。大多數時間,人們只在理智上知道這些數字代表人命,卻沒有意識到每個數字都是曾經活著,有夢想、有未來、有盼望的人。 《私運書的人》打開一扇窗,讓我們看見一張張在煙硝內的臉孔。 那是一群充滿活力的青年。他們捲入了大人物們的殘酷鬥爭,在斷垣殘壁之間努力挖出一條活路。「書」是他們凝聚的媒介。一開始是幾個人從被炸毀的房屋搶救出屋主的書籍,集中保存。接著更多人參與「救書」行動,將書籍整理以供借閱。被搶救出

來的書籍成為眾人的資訊來源,一座沒有出版審查的戰地圖書館就此誕生。被毀掉的屋子愈來愈多,館藏也就愈來愈多;被戰火摧殘的人們愈來愈多,圖書館裡因閱讀、討論激盪出的故事也愈來愈厚。 「在戰爭之餘還有心力籌備戰地圖書館?有空開讀書會?會不會太浪漫了?聽來好像有點不可思議耶。」欸,人與人互相殘殺,死傷上萬,這種事情才是真正的不可思議吧!真正不可思議的同類相殘,因為反覆發生已經令人感到麻痺;而同類間憑藉著素樸的情感相互扶持,反而被視為奇蹟。從這個角度看,這本書的誕生與流傳,恰恰呈現了人類的荒謬。 從作者序到後記,共三十個段落,記敘了好幾位達拉雅(Daraya)居民人生的片段。是的,僅是片段。我們

無從得知故事主角們全方位的資訊。但這些片段已足夠提醒我們,被戰爭摧殘的不是數字,而是活生生的人。 以圖書館創辦人為圓心,向外擴散到其導師、好友、戰友。透過訪談、照片、影像,作者得以接觸到達拉雅青年們生活的某些片刻。而我們再從作者的文字轉述,在腦內自行補完畫面。作者(與譯者)優雅的文筆,讓本書增添了好幾種充滿情緒的濾鏡,也讓讀者與戰爭保持了一定的距離。戰爭太過刺目,和它沾上邊的小人物,往往成為配角和背景。在我看來,《私運書的人》的成功之處,就在於讓讀者與戰爭的歷史保持了一定的距離,讓小人物成為主角,戰爭成為背景。在各國政府的官方說法文宣戰之間,事物的真面目偶爾變得難以分辨。這些青年是不是敘

利亞政府所指控的恐怖份子?他們真的是小人物,還是扮演著作者不知道的重要角色?他們在作者沒問的、他們沒說的時候,還做了什麼事?這些問題重要,但也不重要。 這本書看的不是世界局勢,作者問的不是正義。這扇窗呈現的,就是戰火下的青年面孔,不多不少,但已難能可貴。雖然我個人因為本書所呈現的女性故事稀少得不成比例而感到遺憾,但我明白這是在有限條件下的不得不然。而這個女性故事缺席的事實,何嘗不是一種寫實呢。 另一個富饒興味的議題,是本書中隱隱約約的「書籍與網路」的交織。在網際網路占據人們大部分目光後,經常看到「書籍」與「網路」孰優孰劣的爭辯。但《私運書的人》碰巧解開了這個假議題。把作者和達拉雅青

年連在一起的是書,但實際上促成本書誕生的,是網路。達拉雅青年們聚在一起的中心是圖書館,但圖書館所催生最珍貴的產物,是人際的連帶網絡。不論書籍還是網路,皆是媒介。使其產生意義的,是資訊的傳遞與人際的連帶。 歷史最引人入勝之處,未必是英雄與時勢的宏大敘事。被大江大海沖刷後殘留的斷簡殘編,小人物們的生死愛恨日常瞬間,反而值得細細玩味。 序 二〇一五年十月十五日伊斯坦堡 那張照片獨一無二,是張迷樣的照片。它從敘利亞的地獄流出來,卻不見血跡與彈痕。照片裡兩名男子側站著,被整面書牆給包圍。一人俯首看著攤開在手中的書;另一人上下打量書架。他們是二十幾歲的年輕人,一個身穿運動衣,另一個反戴棒球帽。在這

個沒有窗戶的密室裡,蒼白的燈光掃過他們的臉,凸顯了畫面的違和感。就像在戰爭的夾縫中,一道微弱的氣息。 那張照片讓我傻住了。我是無意間在一個叫做「敘利亞的人」(Humans of Syria)的臉書專頁上看見它;這個臉書是由一群年輕的敘利亞攝影師共同經營。我看了照片貼文,上頭寫說拍攝地點是在敘利亞境內的一座祕密圖書館。我高聲複誦:一間位於達拉雅(Daraya)的祕密圖書館。「達拉雅」這三個字不斷衝擊迴盪。反抗不從的達拉雅,四面楚歌的達拉雅,饔飧不繼的達拉雅。關於這座位在大馬士革郊外的叛城,我讀過也寫過許多相關內容︰她是二〇一一年和平抗爭運動的搖籃,從二〇一二年開始遭到巴沙爾・阿薩德(Bachar

al-Assad)勢力的圍攻與空襲。這群年輕人在那裡,在這座深陷囹圄的城市,頭上隨時有炸彈會掉下來卻還顧得及看書。這件事挑起了我的好奇心。 這張照片藏了什麼故事?照片背後會是什麼模樣?鏡頭另一端的世界又如何?它縈繞在我腦海中,像個戀人般將我吸向敘利亞。但這樣的探索難如登天,現在去敘利亞太危險了。後來靠著一則則通訊軟體的訊息,我循線找到了拍下那張照片的人,阿瑪德(Ahmad)。阿瑪德是這座地下集市的創辦人之一。連線品質奇差的網路是他們通往外界的一扇小窗,透過網路阿瑪德向我述說他的城市如何被摧毀,房舍傾頹、火塵四射,而在這場混亂中,數以千計的書本被他們從斷垣殘壁中被搶救出來,齊聚於這個紙造的庇護

所,讓所有居民共享。幾個小時的通訊中,他細數這項拯救文化遺產的行動如何誕生於千瘡百孔的叛城。接著他跟我說起沒日沒夜的空襲,說起了飢腸轆轆的人們和充飢用的草葉湯。還有為了支持精神而發憤的閱讀。面對炸彈,圖書館是他們的隱藏式堡壘;而那些書,是大規模教育的武器。

由政府參與探究環境倫理的實踐

為了解決答案英文ans 的問題,作者易珊如 這樣論述:

目前環境倫理如何實踐及其成規的相關討論,多圍繞於人類中心主義或非人類中心主義的議題考量及爭辯上,而本論文為了避免兩陣營相持不下,經周延研究而證實需要在環境倫理實踐上重新探討及評估「政府參與」機制。根據我的研究,以下三個主題是在政府參與環境倫理實踐可能發揮之機制的探究中,必須充分說明的重點:(1)環境倫理的理論和實踐上的難題;(2)與環境倫理相關的行動及其限制;(3)在全球化現況中,綠色企業和政府參與的實質途徑。前述第一個主題,我提出修改式弱義人類中心主義主張,作為政府參與環境倫理實踐的理論依據。針對第二個主題,我揭示政府參與的必要性及其面對的困難。最後針對第三個主題,我建議採取集體行動作

為解決政府參與環境倫理實踐困境之途徑。 本論文研究結果,澄清了生活於當代生態攸關的環境中,我們必須形構特定的環境倫理規範,考量法律和公共政策的運作,以及整合跨部門的集體行動,最後歸結政府參與對於促進環境倫理實踐之重要性和必要性。政府應負責建置環境保育之規範準則,亦有指導人們採取與環境和諧共處之實踐行動的責任。從公權力開始發揮引領作用,綠色革命將成為可能。

麗絲玲葡萄酒Riesling:世界上最名貴的葡萄品種與其多元風貌

為了解決答案英文ans 的問題,作者ChristinaFischer 這樣論述:

麗絲玲葡萄無疑是世界上為偉大的葡萄品種之一,也是最精緻的白葡萄酒之一。──世界知名的葡萄酒大師(Master of Wine)珍西斯.羅賓遜(Jancis Robinson)「白葡萄酒皇后麗絲玲」正在德國與整個葡萄酒界經歷一場迷人的復甦。這本向麗絲玲葡萄致敬的書,將完整闡釋這個白葡萄品種的豐富面向;從穩定的基本酒款、纖美又富含果香的麗絲玲白酒、循序漸進至繁複優雅的麗絲玲佳釀、巴洛克式的雄偉風格、到最後的貴腐甜酒──麗絲玲葡萄酒是如此精采迷人,提供的口感風格變化幾乎沒有上限。根據麗絲玲白酒多樣的口味特性與風格,兩位作者發展出有趣的分類方法,指引愛酒人士在麗絲玲葡萄酒的繽紛世界

追尋時不至於迷失方向。除此之外還有依據不同的麗絲玲葡萄酒風格分類的釀酒師訪談,讓讀者得以一窺每位生產者最個人的釀酒哲學,絕對值得一讀。本書提供讀者關於麗絲玲葡萄的全方位概要知識,包含麗絲玲葡萄酒的品質、分級制度、風味和各種葡萄酒類別。本書的特別之處不僅在於提供簡單、實用的資訊,更希望讀者在閱讀不同種類的麗絲玲葡萄酒的特質時,能夠同時享受閱讀的樂趣。本書還收錄世界各地的生產者人物專訪與其經典語錄,以提供您更深入的訊息。書末特別整理的資訊附錄將引導您前往所有最優質的麗絲玲葡萄酒釀造者的所在地。RIESLING PASSIONA many-voiced anthem對麗絲玲葡萄酒的熱愛一首多重奏的禮

讚漢斯.均特.施瓦茲(Hans-Günther Schwarz), 釀酒師麗絲玲葡萄是大自然贈與我們的禮物,它奇妙影響了葡萄酒文化的發展。麗絲玲葡萄酒可以使飲酒人「瞬間著迷」,亦是「愛好自然的靈魂」的象徵。葡萄香味、水果風味、酸度和土壤礦物完美的融合出這獨一無二的味覺饗宴。飲酒的樂趣在這一層意義上更加深刻且極具挑戰。哈荷德.裕瑟爾(Harald Rüssel), 聖爾奔旅館複合式餐廳(Landhaus St. Urban),德國青年餐飲協會成員Jeunes Restaurateurs Deutschland我之所以那麼喜歡用麗絲玲葡萄酒下廚有很多因素:我們的聖爾奔旅館複合式餐廳(Landhau

s St. Urban)坐落在摩賽爾河的谷地,還有我的妻子出身自麗絲玲葡萄莊園世家,但最主要的原因是麗絲玲葡萄酒具有與廚房料理完美結合的特性。因為麗絲玲葡萄酒的酸度以及干味能緩和料理的尖銳度,透過這樣的層次性,能夠延長食物風味在舌頭和上顎的餘韻。只要稍微注意食材的選擇搭配,麗絲玲葡萄酒幾乎可以是所有料理的好搭檔。星野和夫(Kazuo Hoshino), 葡萄酒商,東京對我來說,麗絲玲葡萄酒就像是一位交響樂團的首席,即使他能完美的演奏樂器,他還是需要一位指揮家。釀酒師就如同指揮家,如果他能夠正確配置每個風味分子,那麼他的麗絲玲葡萄酒便能駕馭酸度並與之巧妙結合。而這細緻的酸度表現會隨著時間推移越加

有趣,且極具特性。麗絲玲葡萄酒具有迷人的表現張力,這樣的表現力會隨著氣候、土壤、葡萄採收時間以及釀酒師的釀造方法而改變。在日本,麗絲玲葡萄酒被視為最好的白葡萄品種。不過對日本消費者而言,找到合適的葡萄酒口味並不容易。卡塔酒(Charta)、經典酒(Classic)、特選酒(Selection)、特級酒(Größes Gewächs)……等等,實在有太多的標示了。這是德國葡萄酒最大的一個問題。約瑟夫.舒勒博士(Dr. Josef Schuller),葡萄酒大師(MW),湖斯特葡萄酒學院(Weinakademie Rust),奧地利麗絲玲葡萄是世界上最珍貴且最大宗的白葡萄品種。沒有任何一種葡萄品種

能像麗絲玲一樣充分施展葡萄酒的魔力:酒的特性、它的產地、國家、土壤特質、氣候、年份,簡而言之就是風土特色。我們無法在其他葡萄品種身上找到如同品嘗麗絲玲葡萄酒時的感受。年輕的麗絲玲葡萄酒清爽而活潑,成熟的麗絲玲則極具個性和豐富度。截至目前為止,歐洲傳統的涼爽麗絲玲葡萄產區可以驕傲的向外競爭者揚言:你們根本太嫩了。但是新世界麗絲玲種植區的崛起則顯示了,這場釀製一級白酒的聖戰正進行地如火如荼。珍西斯.羅賓遜(Jancis Robinson),葡萄酒大師(MW),倫敦麗絲玲是全世界最好的白酒葡萄。米歇爾.貝當(Michel Bettane),葡萄酒專欄記者,法國很久以來我就認定麗絲玲葡萄是所有白葡萄品

種中最高雅的。它那優雅的氣度不僅存在果實中,也同樣展現在釀出的葡萄酒。而我一直驚豔於麗絲玲果樹散發的傲氣以及它紋路細緻的果實。我這麼看重麗絲玲葡萄酒主要有兩個原因:一是它無與倫比地呈現出最細膩的風土特色,二是它不用為了提升風味使用新的木桶釀造。麗絲玲葡萄既能釀出干型也能釀出甜型的葡萄酒,這些酒無疑都是世界上最頂尖的葡萄酒。關於麗絲玲葡萄酒今日終於重新贏回它在這世界上應有的地位,我由衷感到開心。彼得.加戈(Peter Gago),葡萄酒公司南方企業(Southcorp)經營人,澳大利亞麗絲玲葡萄酒使釀酒師和葡萄酒愛好者心醉神迷。它用它的優雅與純潔無瑕誘惑我們,但它的複雜度與張力十足的層次感同樣令

人著迷。麗絲玲體現的是一種熱情,這樣的熱情滋養自葡萄本身的天分,因為它能精準將獨特的風土因素與年份變化傳達出來。所有葡萄品種中或許再沒有任何品種能更精確地捕捉地點與時間的特色。麗絲玲葡萄就像是水晶球,人們可以從中閱讀實情、閱讀當下的葡萄園與年份。泰瑞.泰斯(Terry Theise),葡萄酒貿易商,美國麗絲玲是很奇妙的葡萄品種,因為它如此渾然天成──只要在適合的地區栽種它的話,它自己就可以生長得很完美。和其他的葡萄品種相反,麗絲玲不需要整形手術也不需要濃妝豔抹。它比其他任何一種葡萄還了解腳下的這塊土地,並忠實詮釋土壤的特質。它不需要任何的特別照料,它抗拒過多的無用科技設備。依法自然就是種植麗絲

玲葡萄的準則,在這裡大自然說了算。相反的,在酒窖裡則是「越簡單越好」。麗絲玲葡萄耐寒,即使秋天的氣候已經轉為濕冷,它仍舊持續成熟。麗絲玲葡萄酒就好似辛勤了一整天後,返家路上的美麗黃昏。馬庫斯.戴爾.莫內構(Markus Del Monego),葡萄酒大師(MW),1998年侍酒師世界冠軍麗絲玲葡萄酒是如此迷人。在寒冷的氣候範圍它具有近乎無限的潛能,而在比較溫暖的地帶它則能變身為口味單純的飲品。麗絲玲是與時俱進的。因為麗絲玲葡萄酒細緻中又帶點清爽生脆的酸度、張力十足的果香和美妙融合其中的礦物風味,使得它在世界各地成為最佳的廚房伴侶。麗絲玲是不可取代的。正因為如此,我在葡萄酒之旅中總是攜帶一瓶麗絲

玲葡萄酒在行李箱中。審訂簡介:周上造,英文名Brian 暱稱「小不」。美國洛杉磯UCLA 地理系畢業,旅美20 餘年,擁有美國房地產開業執照、證劵交易執照、專業理財執照、有價證劵期權交易執照,曾任嘉信理財與摩根史坦利財務管理顧問。酒類相關經驗:曾任酒類商品採購主任近十年(美國頂好超市、美國大華超市),多次拜訪國外葡萄酒莊與烈酒廠。曾擔任金門酒廠講師多年和白水芳華酒廠顧問。現任「體驗根本」執行長,從事葡萄酒進口 販售相關業務。

醫學影像資訊系統導入之成效評估

為了解決答案英文ans 的問題,作者鄭智陽 這樣論述:

隨著現代資訊科技的迅速發展,醫療資訊服務也必須順應潮流,開始了新時代的服務系統與整合。為了應付龐大的醫療體系,醫療資訊的處理及應用已然成為醫院現代化的指標。而傳統的X光底片作業不僅造成人力及空間上的負擔,更破壞了醫療資訊傳遞的時效性及正確性。PACS系統(Picture Archiving and Communication System,PACS)具有快速便捷、提升診斷效益、減少底片儲存空間、方便管理與借閱,非常符合環保概念及遠距醫療的應用,近年來已成為各大醫院紛紛導入資訊系統重要評估項目之一。但過去有關此研究仍大多以技術層面為主,較少有學者從使用者的角度去切入做探討,然而醫療人員實際在P

ACS的使用情況與感受卻是導入PACS成功與否的重要關鍵之一。因此,我們需要針對PACS的不同構面提供更加完備的全面檢視,如此的架構與模型將可提供學術研究者及業界廠商和實務界的管理人士做為使用者的滿意度以及對於使用態度、使用意圖的影響才有更加明確的答案。從使用者的角度去探討,Davis於1986年首次提出技術接受模式(Technology Acceptance Model),此模型乃解釋及預測個人接受資訊科技的卓越傑出理論。DeLone and McLean (1992),提出一個具以多重構面且完備的資訊系統成功模型(Information System Success Model),將「資訊

系統成功」的觀念概念化與操作化。本研究整合了技術接受模型與資訊系統模型,並驗證發現此二研究在設計系統關鍵特質的因果鍊中展現互補性。本研究將TAM與DeLone and McLean兩大模型所整合,提出另一個模型,此模型包含九大構面:認知易用、使用態度、認知有用、系統品質、資訊品質、管理品質、使用意願、使用滿意度、淨效益,探討醫療影像儲傳系統成功模型之評估指標,並再加以驗證。本研究主要發現如下所述:一、本研究理論模型可獲得支持。二、本研究假說大致上均可獲得支持。三、醫護人員對於PACS資訊系統導入滿意程度普遍呈現滿意。四、醫護人員普遍認為PACS資訊系統臨床診斷及效益是有幫助的。

答案英文ans的網路口碑排行榜

-

#1.完勝英文簡報問答時段(Q&A session)

5.承認不會回答. ○ I'm afraid I don't know the answer to your question. 我恐怕不知道您問題的答案。 於 englishlive.ef.com -

#2.文法小測驗解答

(B) None of us got the right answer. 你答對了嗎? 正解 ... 覺得答案(A)對的同學,是因為答案(A)是從中文直接翻過來的,所以覺得沒問題。可惜,中文不等於英文,在英文 ... 於 apex.get.com.tw -

#3.Quora

Quora is a place to gain and share knowledge. It's a platform to ask questions and connect with people who contribute unique insights and quality answers. 於 www.quora.com -

#4.2016 DSE English Paper 1 【Marking Scheme】

或者IELTS考試,成人英文/商業英文的知識及英文資源,歡迎你可以隨時再跟 ... Marking Scheme. 2022 English paper 1 答案 · 2016 English paper 1 答案. 於 spencerlam.hk -

#5.112 學年度學科能力測驗英文考科選擇題參考答案

英文 考科選擇題參考答案. 題號. 答案. 題號. 答案. 題號. 答案. 1. A. 21. J. 41. C. 2. C. 22. B. 42. D. 3. C. 23. G. 43. C. 4. B. 24. F. 44. B. 5. D. 25. A. 45. B. 於 www.ceec.edu.tw -

#6.【English Express,暑期作業,答案,ANS,S1】2023最新51個 ...

提供Speaking英語會話、Phonics發音、Listening聆聽、Grammar文法、Vocabulary詞匯及Writing 寫作等訓練,更輔導CRE英文試、DSE Speaking group/1 to 1 、Cambridge/IELTS ... 於 88db.com.hk -

#7.1.4 如何為英文部分備考小建議:修訂/校訂A部分

填塗,即便打算寫的答案是308。 EXAMPLE H. (Answer: 3080). 怎樣回答填空題(續). 28 ... 於 www.schools.nyc.gov -

#8.科技英文

有些問題,答案只有〝Yes〞或〝No〞,以下是. 一些例子。 ▫ I am a boy. ○ Am I a ... Ans: Where are you come from? 10. 你昨天到哪裡去了? Ans: Where did you go ... 於 www.pws.stu.edu.tw -

#9.DSE 數學2017年Paper 2 MC答案

Answer. 1, A, (89%), 26, A, (53%). 2, D, (72%), 27, B, (39%). 3, A, (73%), 28, C, (84%). 4, D ... 11 Jun 2021. DSE英文Paper ... 於 academy.snapask.com -

#10.為何194題不選D? 謝謝ans:C

英文. 高中. 1年以上以前. A. 為何194題不選D? 謝謝 ans:C. 200.答案(D) 旅行社針對書的Questions 191-195 refer to the following advertisement, online shopping list ... 於 www.clearnotebooks.com -

#11.Clear, allow & manage cookies in Chrome - Android

You can choose to delete existing cookies, allow or block all cookies, and set preferences for certain websites. What cookies are Cookies are files created ... 於 support.google.com -

#12.有趣的英語謎語集__猜謎語題目和答案_謎語大全

They are all dead. 10. What question can you never answer 'yes" to" Are you asleep? 11. Why do some old people never ... 於 mjib2016secrecy.com.tw -

#13.answer是什么意思? answer翻译(中文英文):答案, 回答, 答辩 ...

answer 的解释是:答案, 回答, 答辩, 抗辩, 回答… 同时,该页为英语学习者提供:answer的中文翻译、英英详解、单词音标、在线发音、例句等。 於 dict.zhuaniao.com -

#14.回覆是「動作」還是「內容」?

此外,如果要對某件事做回應,英文會說 make a response,除了指回覆的動作之外,還有指回應的內容。 兩者均可表示「回答」,可作名詞和動詞。answer比較一般,主要用於對. 於 www.eisland.com.tw -

#15.答案英文怎麼說

答案英文 翻譯: [ dáàn ] answer; solution; key...,點擊查查綫上辭典詳細解釋答案英文發音,英文單字,怎麽用英語翻譯答案,答案的英語例句用法和解釋。 於 tw.ichacha.net -

#16.第三章向量與矩陣的運算習題參考答案

Ans : >> sqrt(2)+single(5) ans = 6.4142. >> class(sqrt(2)+single(5)) ans = single. 4. 小寫英文字母a~z 的ASCII 碼是從97~122,試以char 指令利用ASCII 列印出小寫英文. 於 math.ntnu.edu.tw -

#17.Close-Up TB - Flip eBook Pages 1-50

NATIONAL / V CENGAGE * * Learning- GEOGRAPHIC LEARNING Close TEACHER'S BOOK SECOND EDITION To access the resources on the online teacher ... 於 anyflip.com -

#18.週一辦公室尬聊術:”Hey, how was your weekend?” 要怎麼 ...

不管是狀況2 還是狀況3,我們都可以遵從A (Answer), A (Add), A (Ask) 的公式。回答問題後、補充細節(通常是原因)、以及問一個相關的問題。這樣即便無法 ... 於 ntetaiwan.com -

#19.答案的英文 - YouTube

答案 如何用英语正确表达?跟我们一起边听边学。 什么是 答案 对应的正确 英文 解释? 如何正确拼写 answer ? 我们创建这个视频频道的目的,是打造一个最全面 ... 於 www.youtube.com -

#20.ANS 定義: 答案-Answer

ANS 可能有其他定義。 請向下滾動以查看其英文定義,以及您所用語言的其他五種含義。 ANS的含義. 下圖顯示了ANS在英語中的定義之一。您可以下載PNG格式的圖像文件以供 ... 於 www.abbreviationfinder.org -

#21.翻譯

Google 提供的服務無須支付費用,可讓您即時翻譯英文和超過100 種其他語言的文字、詞組和網頁。 於 translate.google.com -

#22.Answer Definition & Meaning

The meaning of ANSWER is something spoken or written in reply to a question. How to use answer in a sentence. Synonym Discussion of Answer. 於 www.merriam-webster.com -

#23.[NOIP2010 提高组] 机器翻译原创

... 英文单词。文章中两个单词是同一个单词,当且仅当它们对应的非负整数相同 ... NOIP2011提高组初赛试题答案C++.doc · NOIP2011提高组初赛试题答案C++ ... 於 blog.csdn.net -

#24.[新]2022都有英文卷最齊下載hkdse english past paper , dse ...

除了使用分數來跟踪自己之外,在錯題簿上記錄您的常見錯誤,而且要非常清晰寫下年份、題號、你錯的答案、正確答案、以及如何找到正確答案。 ... CE Bio MC ans · 生物ce past ... 於 hkdse.page -

#25.LeetCode - The World's Leading Online Programming ...

Level up your coding skills and quickly land a job. This is the best place to expand your knowledge and get prepared for your next interview. 於 leetcode.com -

#26.i-learner 答案

芏冉Reading Exercise Which part(s) of Mr. Twit s face was/were NOT covered in hair? Ans = (i), (ii) and (iii). Which of the following statement is correct? 於 macauiscp6b.666forum.com -

#27."justify your answer"是什麼意思? - 關於英語(美國)(英文)的 ...

한국어를못해도자동번역이안되면사과드립니다. "Justify your answer" 은귀하가답변으로제공한결론에어떻게도달했는지설명하는것을의미합니다. 於 tw.hinative.com -

#28.FAQ 跟Q&A 中文意思與用法是?看英文例句搞懂!

FAQ 中文意思是指「常見問題」,而Q&A 的中文意思則是「question and answer」,也就是「問題與答案」的意思,通常有兩種用法。FAQ 跟Q&A 在很場合你 ... 於 tw.englisher.info -

#29.英文

Cracking HKAT (Pre-S1) – JumpStart English Mock Papers (P.5: 2023/ 24 Edition). 產品總覽; Cracking HKAT (Pre-S1) – JumpStart English 2 in 1 (Intensive ... 於 jp.popularworldhk.com -

#30.第十二屆全港DSE模擬試2023_英文答案及網上講解

英文 科模擬試參考答案2023 · 英文科網上講解影片2023. 於 www.logic.edu.hk -

#31.AnswerThePublic: Search listening tool for market, customer ...

Currently Only Available in English. Answer all of your questions · Email Course: Search Insights. Currently Only Available in English. A Beginner's email ... 於 answerthepublic.com -

#32.answer简写怎么写?

“问题”的简写是Q,那“答案”的简写是什么? “答案”的简写A,全拼是answeranswer:英[ˈɑ:nsə(r)] 美[ˈænsə(r)] vt.& vi.答复; 解答; 答辩;适应n.回答;答案;反应;足以媲美 ... 於 zhidao.baidu.com -

#33.TOEIC Bridge Listening and Reading Test ── 題型範例

5. 請作答. answer (C) 《解析》 注意題目中的三個關鍵字:lamp「檯燈」、desk「書桌」及beside「在⋯旁」,根據這三個關鍵字即可得出答案為(C)。圖片(B) 很有誘答力 ... 於 www.toeic.com.tw -

#34.【DSE English Past Paper】2023更新DSE/CE/AL 歷屆英文 ...

【DSE English Past Paper】2023更新DSE/CE/AL 歷屆英文Past Paper (Question & Answer) · HKDSE English 英文考核要求 · HKDSE English Past Paper 連答案. 於 afterschool.com.hk -

#35.常見英文錯誤:Do you know the answer of the question? 你 ...

常見 ... 但在講某個問題的答案時,要用的介系詞卻是to 所以這句應該要說:Do you ... 於 blogs.teachersammy.com -

#36.英文暑期作業(F.1-F.2) Pilot's TSA Summer Review ...

... 答案← $10 做曬(連作文/聆聽) 有意/查詢☏ ☜ DM #hk #hkgirl #hkig #852 #暑期作業#暑期作業答案#暑期作業ans #英文#英文暑期作業 ... 英文暑期作業答案#英文暑期作業ans" 於 www.instagram.com -

#37.Email常見錯誤》盡快回覆你,不是reply you ASAP

口語要表達「回覆你」,例如,手邊有好多事,不得不先掛電話;別人問一個問題,你無法馬上給答案 ... answer. 戒掉爛英文. 世界公民文化中心. 展開箭頭. 於 www.businessweekly.com.tw -

#38.答案的英文翻譯

百度分享. 答案. [dá àn]. new. 答案的英文翻譯. 基本釋義. solution · answer · result · s answer key · key · answer key · script. 查看更多. 參考釋義. 答案 [dá àn]. 於 dict.cn -

#39.沙田培基英文題目(個人) (1st in) 1 english poem, read aloud ...

香港神託會培基書院. Page 2. 英文題目(個人). 1. Read aloud a poem. 2. Answer somr questions from the poem. 3. Take a video, topic: If you keep a cat or dog, ... 於 www.kwmwps.edu.hk -

#40.answer (【名詞】答案, 回答)意思、用法及發音

Respond 'yes' when the answer is positive and respond 'no' when the answer is negative. 答案若是肯定的就回答'yes';答案若是否定的就回答'no'。 於 engoo.com.tw -

#41.TypeScript: JavaScript With Syntax For Types.

TypeScript extends JavaScript by adding types to the language. TypeScript speeds up your development experience by catching errors and providing fixes ... 於 www.typescriptlang.org -

#42.朴樹- 平凡之路

直到看見平凡才是唯一的答案until found that mediocre life was the only answer ... 还有英文啊!!!!! #37 樓 via: 超好聽. #36 樓 小栗子: 平凡中帶不平凡. #35 樓 猛 ... 於 mojim.com -

#43.考完對答案!112新型學測落幕大考中心公布6科試題與解答

112學年新型學測於1月13日(五)、14日(六)、15日(日)登場,共11萬餘8000人報考,創23年來次低。大學學測第一日考數學A、自然;第二日考英文、國 ... 於 udn.com -

#44.[推到完場] 2023 DSE 中學文憑考試英文卷三聆聽及綜合| ...

... 答案 task8910 我自己覺得歷屆數一數二難中間好多伏答案同埋逼你唔可以照抄內容要分析完再用自己language整合寫答案 paper 3 最難係tone and manner 於 lihkg.com -

#45.3個誤用的英文縮寫,不要再用ex.啦! | 乖寶貝

... 英文縮寫「ex.」代替For example對吧!但是你知道這個縮寫其實是錯的嗎(縮寫,簡寫,英文,錯誤,不正確,e.g.,ex.,i.e.,etc) 於 www.ettoday.net -

#46.網路假期- 答案共享資料庫2023

方便您找尋網路假期解答,分享答案,為了高雄市學生和其他縣市寒暑假作業使用網路假期系統的學生而開發! (更新於2023 年) 於 netholiday.reh.tw -

#47.Pan Lloyds Maths MC exercise with Ans Eng version 樂思數學 ...

喺Hong Kong,Hong Kong買Pan Lloyds Maths MC exercise with Ans Eng version 樂思數學選擇題練習配答案英文版本supplementary math MC exercise book ... 於 www.carousell.com.hk -

#48.DSE 考生專區板

DSE 英文. Hello!我係應屆DSE考生,目前英文overall around level 5,不過我aim攞星。請問有咩方法可以提升成績(Esp. Paper 2可以點樣寫到17-19分嘅水平)?Thank. 於 www.dcard.tw -

#49.新概念學習英文法(附答案)Essential English Grammar (with ...

書名:新概念學習英文法(附答案)Essential English Grammar (with Ans.), 作者:, ISBN:9789814333078, 出版社:Learners Publishing Pte Ltd, ... 於 www.hkbookcity.com -

#50.answer在線翻譯- 英語_讀音_用法_例句

答案. 答复. 接电话. 過去式: answered 過去分詞: answered 現在分詞: answering 第三人稱單數: answers. new. answer的英文翻譯是什麼意思,詞典釋義與在線翻譯:. 詳盡 ... 於 dict.cn -

#51.Wiseman Education

EB is an interactive online English learning and knowledge-building programme for secondary students. Fun and Friends is an interactive online English ... 於 www.wiseman.com.hk -

#52.免費下載DSE English Past Paper (CE+DSE+AL 連答案)

所以我為大家喺唔同網上嘅去到搜羅咗歷屆DSE 英文Pastpaper 試題(CE + DSE + AL),由Sample Paper 到2019 年都有,有助大家備戰HKDSE English Language 呢 ... 於 hkdsebchui.com -

#53.Answer, reply (vv.) | 英文資訊交流網

Answer 意為「(動詞) 回答,回應;(名詞) 回答,答案」,為一般常用字,可指以口說、書寫或行動對他人的請求、詢問、質問等所作出之回答或回應,如 ... 於 blog.cybertranslator.idv.tw -

#54.answer怎么读- 回答;答案

answer 的中文意思:回答;答案;反应;足,点击查看详细解释: ... 英文1XBET drills1XBET polaris1XBET 覆盖英语1XBET lot1XBET miles1XBET abhor ... 於 fy.tingclass.net -

#55.《英該很簡單5》:-ed & -ing 結尾的形容詞怎麼分?

相信大家心中都已有答案! Ans:enchanting cafe。 enchanting (adj.) 迷人的. 現在指的是cafe 是一家迷人、吸引人的cafe,是形容這個地方的本質 ... 於 vocus.cc -

#56.參考答案

英文 科49 · 數學52 · 企業、會計與財務16 · 經濟17 · 地理14 · 物理19 · 化學18 · 生物14 · 歷史7 ... 參考答案. 商品比較清單0. 排序方式: 預設, 名稱A - Z · 名稱Z - A ... 於 www.jointus.com.hk -

#57.【answer 中文】搞懂英文「answer」的意思!

answer 當成名詞的時候,中文意思是指「回答;答覆」的意思。 answer相關英文例句:. 例:I can't give you the the answer right now. 我現在無法給你答案 ... 於 tw.englisher.info -

#58.DSE Eng English 英文Past Paper

2012. 卷一閱讀能力 卷二寫作能力 卷三聆聽考核 卷四說話能力 參考答案 考生表現. 2013. 卷一閱讀能力 卷二寫作能力 卷三聆聽考核 卷四說話能力 參考答案 考生表現 ... 於 dse.life -

#59.回答的英文缩写(ANSR)_ANSR缩写的意思、英文全称、中文解释

英文 缩写大全为您提供答案,回答的英文缩写是ANSR,缩写ANSR的英文全称是Answer、中文解释是答案,回答,ANSR的意思,ANSR是什么意思等内容. 於 suoxie.dazhishi.com -

#60.應考練習

... 答案_中文科-附加卷. 葡文科:模擬試題及建議答案_葡文科-A 模擬試題及建議答案_葡文科-B. 英文科:模擬試題及建議答案_英文科. 數學科:模擬試題及建議 ... 於 aecm.org.mo -

#61.108年國中教育會考選擇題參考答案一覽表

英語. 數學. 社會. 自然. 閱讀. 聽力. 1. D. B. A. A. D. D. 2. A. A. B. A. C. B. 3. D. A. A. D. C. C. 4. C. D. C. C. A. D. 5. D. C. A. B. C. A. 6. D. D. 於 cap.rcpet.edu.tw -

#62.多益文法練題200 秒含解析|貝塔語測

本題出現了四個拼法類似但意思完全不同的單字,依句意判斷,(C) assess「估價;估算」為正確答案。 04| Ans. (B). [翻譯]他們生氣地下了計程車, ... 於 www.betamedia.com.tw -

#63.ANS是什么意思?缩写大全- 回答英文縮寫

#6 “问题”的简写是Q,那“答案”的简写是什么? 一、answer和reply为口语或书面语中表示回答问题、复信等最通用的动词。表示回答或回复时,answer后 ... 於 info.todohealth.com -

#64.2022 DSE English Paper 1【Marking Scheme】

英文 科:Spencer Lam English Team 數學科:GJ Mathematics. 更多線上課程:Upgrade HK. 立即訂閱最新DSE應試攻略. 訂閲獲得獨家考試技巧及知識. Loading ... 於 learnsmart.edu.hk -

#65.97升四技二專統測英文題解分析

Ans : 26. (B) 27. (D) 28. (B) 29. (A) 30. (D). Page 9. 美星國際企業. Amstar ... △ 下篇短文共有5個空格,為第36 – 40題,請依短文文意,選出一個最適合該空格的答案。 於 www.amstarcreative.com -

#66.n/a 是什麼意思?

Mimi TEFL兒童英文專家 輕鬆有趣學好英文. 2022/06/08. n/a 是什么意思?你如何使用 ... 2. not available 没有;无法得到. No Answer 无答案. Not Approved 未通过. Not ... 於 tw.amazingtalker.com -

#67.答案- 維基百科,自由的百科全書

答案 (英文:answer)是對問題的具體答覆,其形式會隨問題而變化。是對提出的問題所做的解答。對於簡單的二元問題,回答是或不是即可;而其它問題(如他是誰、為什麼) ... 於 zh.wikipedia.org -

#68.自學家課表(五年級)

日期, 中文, 英文 ; 日期 · 工作紙, 答案, 工作紙, 答案 ; 2月10日-2月15日, 中文一 · 答案 · Eng (1) · ANS ... 於 yuenlonglsts.edu.hk -

#69.財團法人九九文教基金會-- 首頁

第25屆TRML高中數學競賽答案與同分賽試題. 2023/08/17. 2023年暑期AMC8數理菁英研習營開課通知已寄發. 2023/08/07. 第25屆TRML高中數學競賽參賽隊伍應考須知暨試場公告 ... 於 www.99cef.org.tw -

#70.112學年度四技二專統一入學測驗各科試題與標準答案公布

試題或答案確認說明. 共同科目, 考科, 試題, 標準答案, 學習指引, 全國共同科目成績組距. 共同科目, 國文科. 英文科. 數學(A). 數學(B). 數學(C). 群(類)別, 考科, 試題 ... 於 exam2.tcte.edu.tw -

#71.Paper 1 reading with answer key

2012 香港中學文憑試英文科試卷 英文卷閱讀. * 此blog 所提供的DSE Pastpaper (包括2012-2020 版權屬 ... 切勿濫用。 DSE 免費下載 試題及答案下載. DSEPP at 11:39 PM. 於 dsepastpaper.blogspot.com -

#72.Ans.fyi 參考答案

本站收錄香港民間知識,包括學術討論、生活小知識、旅遊及飲食分享等等。也許某一天可以幫助到你。 於 ans.fyi -

#73.answer - Yahoo奇摩字典搜尋結果

answer · n.[C · 回答;答覆;覆信;答案;解決辦法. vt. 回答;答覆;回答說;答道[+that]. vi. 回答;答覆;答辯 ; answer · n. · 回答;解決辦法. vt. 回答; 回應;答辯. vi. 於 tw.dictionary.yahoo.com -

#74.Driver knowledge test questions Class C (car) licence

CG031 – General Knowledge. RUH. You are driving in a 60 km/h zone, with only one lane for traffic in your direction. You see a bus. 於 www.nsw.gov.au -

#75.答案英文ans的評價費用和推薦,FACEBOOK、DCARD、EDU ...

答案英文ans 的評價費用和推薦,在FACEBOOK、DCARD、EDU.TW、YOUTUBE和玉山招財納福喵喵這樣回答,找答案英文ans在在FACEBOOK、DCARD、EDU.TW、YOUTUBE就來教育學習補習 ... 於 lesson.mediatagtw.com -

#76.TSA 2022 (中三

TSA 2023, 各科評估試卷 · 各科評卷參考. TSA 2022 (中三)— 善用2022年全港性系統評估材料(中三), 各科評估試卷 · 各科評卷參考. TSA 2022 (中三)— 其他原擬用 ... 於 www.bca.hkeaa.edu.hk -

#77.ans縮寫2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和熱門話題 ...

【從A開始學英文】 記得小學時數學老師會在答案那邊寫上Ans:______,這個大概是最熟悉的英文了。 長大後才知道原來這是answer(答案)的縮寫。 #從A開始學英文#ANS. ANS缩写 ... 於 total.gotokeyword.com -

#78.English

... 英文嘅. 正在載入... 匿名訪客表示: 03/04/202023:05:17. 2018 and 19 pp plzzzzzz . 正在載入... 匿名訪客表示: 09/04/202011:32:52. 2020年dser ... 於 dsepp.com -

#79.ANSR是什么意思- Answer - 答案,回答 - 英文缩写大全

ANSR. 英文全称, Answer. 中文解释, 答案,回答. 缩写分类, 常用词汇,. 今日推荐 ... 於 suoxie.bmcx.com -

#80.answer 縮寫- 问和答的英语简写各是什么? 百度知道 - Liwileretw

英文 全称, Answer. 中文解释, 答案,回答. 缩写分类, 常用词汇, answer简写怎么写? — 第二次回复: 2nd reply 或者2nd answer 都可以罗马数字1到12怎么写调查问卷中的 ... 於 liwileretw.online -

#81.Aristo Educational Press Ltd. 雅集出版社有限公司

雅集出版社創立於一九七八年,多年來致力於編寫優質的中學課本,供香港及澳門學校使用,現已成為香港主要教科書出版社之一,出版的課本及補充練習廣為學校採用。 於 www.aristo.com.hk -

#82.的英文简称是ANS answer縮寫旅遊日本住宿評價

答案 本人稍后公客服的标准英文缩写是什么答案要符合:两个或者三个大写英文字求 ... 答案那邊寫上Ans answer縮寫. 懶人包你不可不知的常用英文縮寫!. answer縮寫. 你 ... 於 www.chiayikeq.online -

#83.FAQ 跟QnA 的意思是什麼?差別在哪裡?來一次搞懂!

Q&A 是什麼? Q&A 也可以寫成 Q and A,展開來就是question and answer。Q&A 可用 ... 下次如果還有關於英文的疑問,記得多多回來英文庫找答案喔! . 哥倫布的30張免費 ... 於 english.cool -

#84.參考題目及答案

粵華F5 Add Maths Chapter 10 Equations of Circles ExerciseC Answer · 培正高三理組 ... 培正P6英文考試練習2 答案 · 培正P6英文考試練習 1 答案 · 海星高一文組三角反三角 ... 於 www.pat-soi.org -

#85.上海高考计算器教程(7)——【Ans】按键

小伙伴们回忆一下,你学过的哪个英文单词以“ans”开头呢? answer 英[ˈɑːnsə(r)] 美[ˈænsər] n.答复;回答;(试题、练习等的)答案,正确答案 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#86.02 106學測英文選擇題答案

02 106學測英文選擇題答案. Uploaded by. 李俊緯. 0 ratings0 ... 2019年砂拉越第27届华小华语笔试比赛答案Answer (1). 於 www.scribd.com -

#87.Answer的英文简称是ANS | answer縮寫 - 訂房優惠

答案 縮寫 Item 縮寫 結論縮寫 Photo by 縮寫 英文縮寫表 question縮寫 start縮寫 Original 縮寫 答案縮寫 answer用法 ans回答 ans縮寫 Answer office縮寫 answer答案 ... 於 hotel.twagoda.com -

#88.「謝謝您的回覆」要用reply 還是response?5 個常用英文書信 ...

I'm not sure about the answer to your question at the moment; I'll get back to your later. 我現在不確定你的問題的答案,我稍後會回覆您。 4. I ... 於 tw.blog.voicetube.com -

#89.1

沒有這個頁面的資訊。 於 www.captainfawcett.com -

#90.Top 100件答案之書英文- 2023年9月更新- Taobao

去哪兒購買答案之書英文?當然來淘寶海外,淘寶當前有195件答案之書英文相關的商品在售。 於 world.taobao.com -

#91.四校聯考- 考試大綱及過往試題

2023 試題及參考答案 ; 中文科, 下載 ; 葡文科A, 下載 ; 葡文科B · 下載 ; 英文科, 下載 ; 數學科正卷, 下載. 於 www.iftm.edu.mo