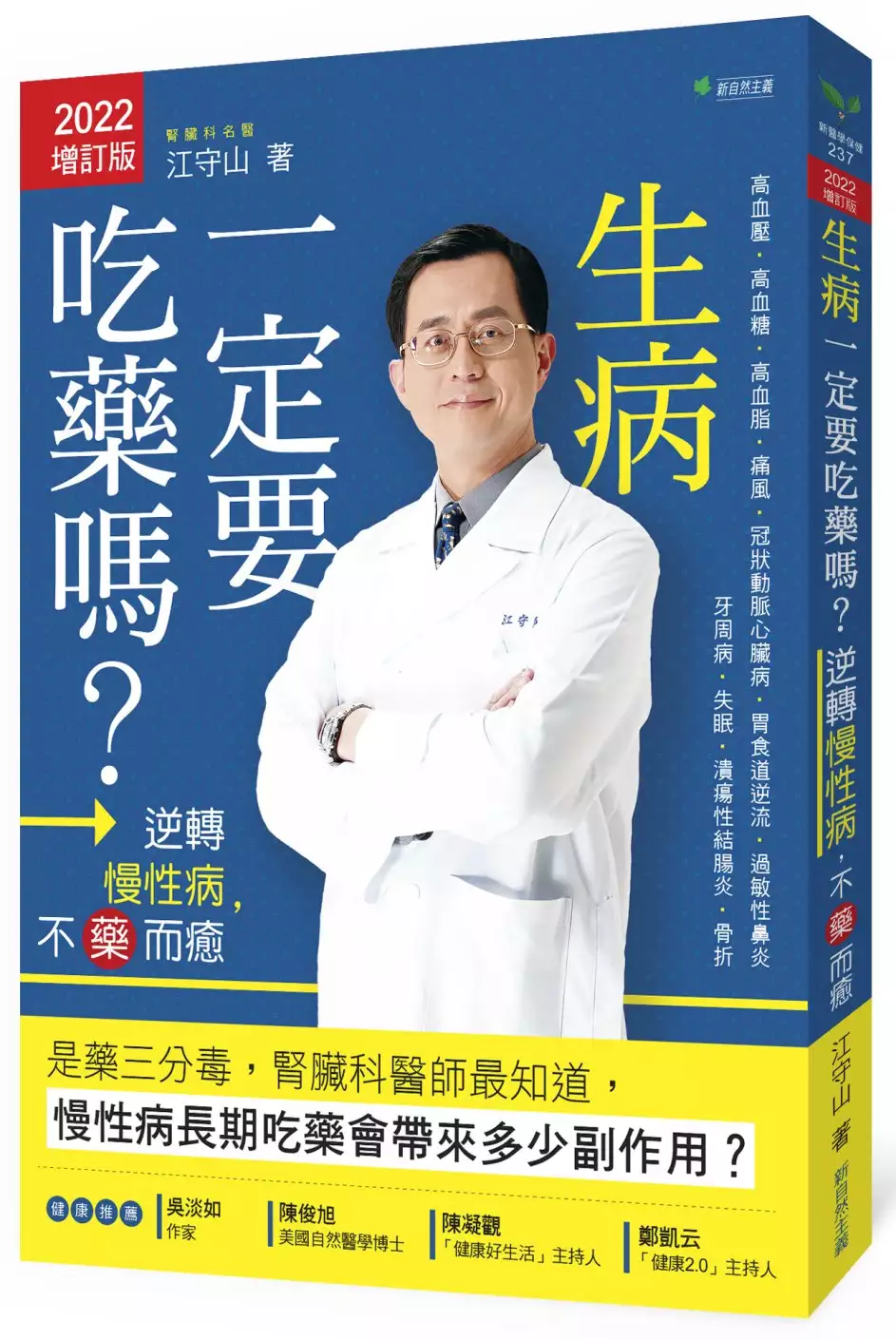

糖尿病檢測費用的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦江守山寫的 生病一定要吃藥嗎?:逆轉慢性病,不藥而癒【2022增訂版】(二版) 和林佳靜,陳昌平的 幹細胞營養學都 可以從中找到所需的評價。

另外網站健康檢查5大重點,健檢項目、費用、健檢中心推薦一次告訴你!也說明:(二) 全身健康檢查種類 · 1. 惡性腫瘤(癌症) · 2. 心臟疾病 · 3. 肺炎 · 4. 腦血管疾病 · 5. 糖尿病 · 6. 事故傷害 · 7. 高血壓性疾病 · 8. 慢性下呼吸道疾病.

這兩本書分別來自新自然主義 和柏樂出版有限公司所出版 。

國立臺北護理健康大學 健康事業管理研究所 邱尚志所指導 林佳汶的 探討第二型糖尿病病患之健康識能與醫療利用之關係 (2021),提出糖尿病檢測費用關鍵因素是什麼,來自於第二型糖尿病、健康識能、健康知識、醫療利用。

而第二篇論文長庚科技大學 林口校區護理系碩士在職專班 林嘉玲所指導 蘇惠晨的 第二型糖尿病病患身體組成與血糖控制之相關因素探討-病歷回溯法 (2021),提出因為有 第二型糖尿病、身體組成、血糖控制、回溯性研究的重點而找出了 糖尿病檢測費用的解答。

最後網站新北市土城區衛生所自費檢驗(抽血、驗尿)價目表則補充:4. Blood type(血型). 11001C ; 5. Cholesterol(膽固醇). 09001C ; 6. Creatinine(肌酸酐). 09015C ; 7. Glucose AC飯前血糖(NaF). 09005C.

生病一定要吃藥嗎?:逆轉慢性病,不藥而癒【2022增訂版】(二版)

為了解決糖尿病檢測費用 的問題,作者江守山 這樣論述:

★最新增訂:與「病毒共存」,你該知道的事★ 是藥三分毒,腎臟科醫師最知道, 慢性病長期吃藥會帶來多少副作用? ▌國人平均1年看診高達15次,是美國的5倍! ▌藥越吃越多,劑量越來越重,身體卻越來越差! 「生病了,該怎麼辦?」得到的答案不外乎:看醫生呀、吃藥囉、不舒服不能拖,要及早檢查治療等等的回應。很多人一生病的立即反應,不外乎是找醫生開藥治病。 以三高為例,台灣醫師通常都告訴你:「最好馬上吃藥控制,不然血管受到破壞,身體的各主要器官都會產生很多不可逆的傷害,而且不能停藥……」最後就是大家領著藥回家,開始吃藥人生。結果,藥越吃越多,劑量越來越重,身體卻越來越差!

本書作者江守山醫師擁有腎臟科專業學識與數十年的臨床經驗,長期大量鑽研國內外醫學研究,他從多不勝數的醫學研究及臨床經驗中發現,藥物並非改善疾病的唯一選擇,而門診中也有不少患者不想長期與藥為伍,接受了非藥物治療而獲得良好改善,這些在書中江醫師都樂意與大家分享。 我們常說藥物治標不治本,每一種疾病都有其造成原因,那才是「本」。從根本控制、調整,就有機會擺脫藥物人生,追求真正的健康。這是江醫師對自己的期許,也是身為醫師的責任與義務。 ▌從演化角度檢證,身體習慣什麼,就對健康有好處! ▌對身體有益的食物、生活習慣,絕對經得起演化考驗! 江守山醫師指出,不論在飲食選擇

、生活型態等各方面,符合演化慣性對健康而言是比較安全的,越晚出現則越危險,對身體的影響會比較劇烈。 例如,約在140年前,以甜食愛好者救星姿態出現的代糖,不僅對減重沒幫助,反而容易讓血糖上升更快,增加罹患糖尿病、高血壓、肥胖症和心臟病的風險,對健康有害而無益。又例如,現代人一天24小時幾乎都在冷氣房中度過,漸漸身體開始出現頭暈、頭痛、手腳冰冷、皮膚乾燥搔癢、打噴嚏、咳嗽、全身痠痛等等不適延伸出的「冷氣病」。 回溯人類與食物的接觸歷程,我們能清楚知道人類最早接觸、最習慣的是海產,並非米飯或肉類。在演化上,江醫師主張最適合人類的飲食是「食物中沒有腳的優於1隻腳;1隻腳優於2隻腳;2

隻腳優於4隻腳。」也就是海產>菇蕈蔬菜>禽類>豬牛羊。 ▌改善疾病,除了吃藥控制之外的科學實證! ▌高血壓、高血脂、高血糖,統統不藥而癒! 俗話說「是藥三分毒」,藥不是不能吃,但藥吃太多會有承受不了的副作用和致命的危險。想改善健康的方式有很多,吃藥只是其中一種方式,它的排序不應該在前面。 當生病了想重拾健康,首先應該要試圖找出導致疾病的原因,逐一調整飲食、生活習慣,若情況仍未改善再考慮藥物治療。 →從生活細節下手,找出[高血壓]致病因子:42歲A律師是夜貓族,有高血壓病史,每天規律服用三種血壓藥。豈料2020年2月發生上升主動脈剝離,緊急送往醫院,當晚馬上

開刀。最後雖然順利出院,但血壓用藥增加至4種藥,而且收縮壓還是只能控制在150mmHg以上,舒張壓也常常超過90mmHg。我後來建議他使用藍光的光生物調節療法。 →→2周就見效,至今2個月血壓仍控制得宜:A律師的血壓在短短2週內便降到114/80mmHg左右,效果令人滿意。至今兩個月血壓一直控制得宜,沒有高起來,這讓江醫師著實鬆了一口氣。因為他曾經因高血壓而導致上升主動脈剝離,如果再來一次主動脈剝離恐怕很難救回來。 →[高血糖]不一定要靠藥醫,營養療法是一種新選項:67歲B先生被診斷為糖尿病,醫生馬上開立降血糖口服藥物。B先生不願意吃一輩子的血糖藥,於是跑到我的門診來求救。經過

綜合分析判斷後,江醫師決定給B先生比較簡單的CoQ10、+維生素D以及電解質的營養療法。 →→[糖尿病]在兩個月後就獲得成效:接受治療21天之後,B先生的空腹血糖值就掉到剩下139mg/dl,糖化血色素掉到8.3%。再持續CoQ10+維生素D以及電解質治療3個禮拜,2019年10月3日抽血檢驗,發現B先生的糖化血色素已經繼續往下掉到6.7%,而且空腹血糖也掉到104 mg/dl。 →吃藥真的不是首選,[高血脂]藥副作用害人不淺:52歲A先生服用降膽固醇藥物8個月後,因為雙眼視力模糊,眼前白茫茫一片而就診。經多方了解後他才知道,降膽固醇藥是引起白內障的原因,而且此藥物還可能帶來其

它如糖尿病、腎衰竭、橫紋肌溶解等副作用。 →→排汞毒後,[膽固醇]降到正常值:A先生是生魚片熱愛者,江醫師猜測他體內重金屬殘留量應該不低。因此,安排他抽血檢驗,結果發現血液中汞含量果然過高。A先生經過排汞治療後,血汞下降,膽固醇也降到正常,再也不需要吃降膽固醇藥物了。 →想根治[胃食道逆流],探究個人原因很重要:38歲的B先生是一位上班族,5年前胃食道逆流找上了他。醫生開給他3個月的氫離子幫浦阻斷劑,藥一吃下去逆流狀況馬上改善許多,但停藥之後兩個禮拜就又復發。他再次去醫院報到,拿了一樣的處方箋,從此之後展開反覆吃強烈制酸劑的人生。 →→3個月就讓糾纏5年多的[胃食道逆流

]獲改善:在江醫師的建議下,B先生不吃胃藥改吃蜂蜜,連續吃了3個月後,夜咳的困擾沒了,每天都能一夜好眠,另外聲音也恢復以往的清亮。只花3個月的治療時間就讓糾纏他5年多的胃食道逆流獲得這麼明顯的改善。更令人振奮的消息是,連續追蹤了2年,B先生的胃食道逆流都沒有再復發! 本書特色 ●腎臟科名醫江守山,正確解讀藥物副作用 ●國際大型研究證實,安全有效的飲食控制 ●零壓力的生活習慣,看完後馬上就能實行 ●最新的治療方式,科學實證不吃藥的方法

糖尿病檢測費用進入發燒排行的影片

更正

10/10糖尿病迷思節目內容提及之連續監測血糖系統相關資訊,其檢測機器費用非80萬

應為18萬,且此費用為醫院購買機器之支出,而非患者自行支付,受測患者接受醫師建

議進行連續血糖監測後,只需支付受測期間配戴載具(測糖軟針)之替換檢查費用。(詳

細檢查費用請洽各大醫療院所)

新聞挖挖哇官方臉書專頁:http://www.facebook.com/newswawawa

歡迎訂閱正版新聞挖挖哇官方youtube頻道喲!

糖尿病真的會影響性功能嗎?

低血糖 面臨死亡關頭?

一般人要怎麼小心預防?

最精彩的內容,請鎖定週一至週五晚上11點,

JET綜合台播出的-新聞挖挖哇!--糖尿病迷思

專訪來賓:

營養師 謝宜芳

糖尿病衛教師 張美珍

部落格主 黃煜順(順子)

新陳代謝科醫師 丁明國

糖尿病兒童家長 安婕媽媽

探討第二型糖尿病病患之健康識能與醫療利用之關係

為了解決糖尿病檢測費用 的問題,作者林佳汶 這樣論述:

背景:科技日新月異,環境發生變遷,時代的變化也讓人們的生活方式與飲食習慣悄無聲息發生改變,使得糖尿病的盛行率日漸增加。而過去有關糖尿病研究大多以血糖控制為主,也瞭解其中與併發症之關聯性,但為何醫療提供者給予病人許多有關糖尿病如何良好控制之相關健康資訊,為何我國罹患糖尿病人數不減反增,這很有可能與病人本身健康識能程度有關。目的:瞭解第二型糖尿病人健康識能的概況與評估第二型糖尿病病人健康識能與其整體醫療資源耗用之相關。方法:使用結構性問卷並透過專家會議與多位學界與業界專家進行修正,形成正式問卷。調查時間為2020年12月至2021年4月之每周二、三、四、五、六新陳代謝科門診時間執行問卷調查,並串

聯西元2013年至西元2018年臺北市立聯合醫院忠孝院區門診、急診、住院之就診紀錄為主要醫療利用資料,最後以SPSS 22.0統計程式進行資料分析。結果:本研究以416位18歲(含)以上第二型糖尿病患者為研究對象,並串聯103至108年臺北市立聯合醫院忠孝院區內部六年醫療利用資料。教育程度國中者之發生急診機率是教育程度國小者的0.178倍[95%CI(0.034-0.950)],且達統計顯著(p=0.043),與國小相比,高中者之發生住院機率為0.293倍[95%CI(0.119-0.721)],達統計顯著(p=0.007);健康識能充足者之發生急診機率是健康識能有限者的0.433倍[95%C

I(0.183-1.024)],且達統計顯著(p=0.057),健康識能充足者之發生住院機率是健康識能有限者的0.419倍[95%CI(0.207-0.847)],且達統計顯著(p=0.015)。結論: 本研究結果發現,健康識能程度高低並沒有影響門診次數與費用,此結果與過去研究學者者說明健康識能會影響醫療成本之結果並不一致。而本研究之健康識能程度差異與急診、住院有無具有關聯性,此部分與其他研究結果一致,健康識能越高,與健康識能程度低者相比,使用醫療服務沒有那麼頻繁,但卻有其他研究結果發現,健康識能程度高者越有可能過度使用醫療服務。關鍵字:第二型糖尿病、健康識能、健康知識、醫療利用

幹細胞營養學

為了解決糖尿病檢測費用 的問題,作者林佳靜,陳昌平 這樣論述:

有慢性病只能吃藥打針一輩子? 癌症、失智症真的不可逆轉嗎? 連醫生都趨之若鶩的健康革命, 讓無數家庭找回幸福健康生活, 掀起營養學革命,啟動自體幹細胞活化的鑰匙, 渴望健康的你,不可不認識的關鍵密碼CD34! 我們對人類身體不能無知,身體是誠實的,這群組成你器官組織的數十兆細胞們也會不斷地發出訊號告訴你:它有事了!如果我們能多一點警覺,多一點保健,如同汽車般,注重保養,這輛車子就可以絕佳的稼動率陪伴我們更長、更久。 面對健康多點心眼,所謂「不養生就養醫生,不保健就住醫院」,千萬別肆意跟身體健康作對,財富滿貫,加官進爵,也換不來身體的健康。期待本書可以讓更多人增進對再生醫學、預防

醫學的認識,更重要的是如何提升自身健康。 21世紀的健康關鍵密碼──CD34 活性蛋白微晶球 林佳靜博士有感於婆婆是一個典型的阿茲海默失智症患者,而母親則為巴金森氏症所苦,起心動念希望二位親愛的長輩身體健康,所以傾盡所學數十年,潛心研發出口服的 CD34 活性蛋白幹細胞生長因子,一舉將人類的健康帶進全新境界。提供許多對現代人來說相當難纏的慢性病,更是對於建立正確健康觀念有實質的幫助。 臨床實證案例發現,在癌症患者治療期間,伴隨 CD34 營養品的保養,竟然五年來紅、白血球正常,肝、腎指標正常,口腔沒有潰爛,皮膚沒有變黑。也有另外的案例,顯示CD34 營養品對阿茲海默的風險指數

,也有下降及停損惡化的現象。 CD34 營養品是具有國際性的需求及應用性,相信可以讓老年化、慢性疾病的社會成本降低,讓人們延遲老化,體質更年輕。本書作者林佳靜博士與陳昌平醫師同發此書,呼籲社會大眾以正確的觀念及生活習慣,幫助自己身體產生幹細胞,增加自己的免疫力、造血力、修復力,對於降低老年慢性疾病的社會成本是非常有實質的獻力度,非常值得推廣。 翻轉醫療不可逆,掀起營養學革命, 給你啟動自體幹細胞活化的鑰匙,一起活出健康新人生!

第二型糖尿病病患身體組成與血糖控制之相關因素探討-病歷回溯法

為了解決糖尿病檢測費用 的問題,作者蘇惠晨 這樣論述:

中文摘要台灣糖尿病盛行率已經超過230萬人(9.82%),依年齡增加而罹病率也隨之增加;且為台灣2018年十大死因中佔第五名,2019因糖尿就醫人數達166.5萬人,費用約337.09億元,顯示T2DM的相關治療及照護相對醫療成本帶來沉重負擔。本研究目的為:(1)了解T2DM病患社會人口學、健康狀態、用藥情況、實驗室檢驗及身體組成與血糖控制分佈。(2)分析T2DM病患社會人口學、健康狀態、用藥情況、實驗室檢驗及身體組成與血糖控制相關性。(3)了解身體組成與血糖控制變化趨勢。研究方法:採病歷回溯法。收案場所為北部地區某糖尿病專科診所,收案對象為於2018年1月26日至2019年12月31日期間

就診之病患,且年齡大於20歲(含)以上,接受2次以上身體組成檢測及實驗室檢驗之T2DM病患,排除無法測量身體組成者及相關變項遺漏者。研究統計包含描述性統計、獨立樣本t檢定、單因子變異數分析、皮爾森相關係數。研究結果:1.本研究總計收案人數為744人,以女性(52.7%)居多,平均年齡64.1 (12.6)歲,平均病齡12.2(8.2)年,發病年齡為51.9(11.3)歲;女性血糖控制情形較男性差;年齡較輕、病齡較長與發病年齡較小者血糖控制情形顯著較差。2.血糖控制不佳者有較高的LDL、TG、Microalbuminuria及TG/HDL ratio及較低的HDL。3.在BMI正常的群體中發現,

WHR、PBF、VFA異常比率偏高。4.肌肉組織相關指標(FFM、SMI、ASM) 男性顯著高於女性;脂肪組織(PBF、BFM 、VFA)相關指標女性顯著高於男性;血糖控制不佳者有較高BMI、WHR、PBF、BFM、VFA。5.隨著年齡、病齡增加,肌肉與脂肪組織都呈現減少情形。結論:本研究建議正常體位的糖尿病患者,應定期評估身體組成中脂肪量及肌肉組織,因本研究發現在正常體位的個案,其身體脂肪量異常比例偏高,不利於血糖控制,在糖尿病照護上,除了應用常見的BMI、WHR作為肥胖判定指標外,若配合身體組成評估將可避免低估脂肪性肥胖的盛行率;其次,T2DM有年輕化的情形,應盡早對年輕族群進行篩檢及相關

介入措施;再者,血糖控制不佳者異常血脂比例偏高,容易增加合併症產生,應定期評估及處置;最後,臨床實務工作者必須警覺糖尿病患者在漫長血糖控制中,可能因為過度控制飲食,導致減少脂肪時同時也減少肌肉,特別罹病時間越久患者,越容易成為肌少症的高危險群。本研究發結果將提供臨床醫護人員照護T2DM病患參考依據。關鍵字:第二型糖尿病、身體組成、血糖控制、回溯性研究

糖尿病檢測費用的網路口碑排行榜

-

#1.檢查血脂的費用高嗎?能像糖尿病檢查似的,在家自測嗎? - 壹讀

由於血脂血糖屬於生化檢查,費用不太高,醫院價格會按照國家的規定來進行確定,所以醫院的價格會有一個固定的要求,費用不是特別高,關於血脂檢查的 ... 於 read01.com -

#2.糖尿病檢查費用. 仁愛醫療財團法人全球資訊網 - nevtrend.pl

糖尿病 檢查費用明細包含哪些? · 檢查糖尿病掛哪一科比較好?. 糖尿病基本上看哪一科都差不多,因為就是那幾種藥在控制血糖值沒有實質改善效果, ... 於 igq.nevtrend.pl -

#3.健康檢查5大重點,健檢項目、費用、健檢中心推薦一次告訴你!

(二) 全身健康檢查種類 · 1. 惡性腫瘤(癌症) · 2. 心臟疾病 · 3. 肺炎 · 4. 腦血管疾病 · 5. 糖尿病 · 6. 事故傷害 · 7. 高血壓性疾病 · 8. 慢性下呼吸道疾病. 於 www.mornjoy.com.tw -

#4.新北市土城區衛生所自費檢驗(抽血、驗尿)價目表

4. Blood type(血型). 11001C ; 5. Cholesterol(膽固醇). 09001C ; 6. Creatinine(肌酸酐). 09015C ; 7. Glucose AC飯前血糖(NaF). 09005C. 於 tucheng.health.ntpc.gov.tw -

#5.妊娠性糖尿病| 衛教單張 - 中國醫藥大學附設醫院

做妊娠糖尿病篩檢抽血時,會一起檢驗貧血及血小板(公費產檢項目)。 產檢補助妊娠性糖尿病篩檢費用約200元,您需要再自費400元。 「一階段妊娠糖尿病篩檢」血糖標準值 ... 於 www.cmuh.cmu.edu.tw -

#6.檢測糖尿病最簡便的方式ta - Zemlyaprojekt

空腹血糖一般是指在早晨的6~7點左右空腹時血液中葡… 糖尿病症狀; 糖尿病前期症狀; 尿糖試紙; 糖尿病檢查醫院; 糖尿病檢查費用; 糖尿病去哪檢… 超聲檢查是頸動脈粥 ... 於 zemlyaprojekt.ru -

#7.每天量血糖還不夠?檢測糖化血色素才準確 - 今周刊

糖尿病 患俊雄(化名)最近很苦惱,他心想:「我每天量測空腹血糖值都在100 mg/dl左右,為什麼醫生還說我的血糖控制不佳呢?」 於 www.businesstoday.com.tw -

#8.血糖檢測流程 - 臺南市南區衛生所

血糖檢測流程(週四下午14:00~16:00門診時段). 一、民眾繳交健保卡. 二、繳交50元部分負擔和50元掛號費(依臺南市政府收費標準收費). 三、護理人員進行血糖檢測 ... 於 tncsouth.tainan.gov.tw -

#9.糖尿病檢查超快速5分鐘費用只要300元 - 健康跟著走

只要5分鐘,給您精準的答案,從現在起糖尿病檢查免空腹了,. 不管是空腹血糖值或口服葡萄糖耐受試驗,都只能代表採血當時的血糖狀態。 · 聯絡我們-健檢線上預約[1]. 聯絡 ... 於 info.todohealth.com -

#10.孕婦產前檢查項目及補助金額 - 衛生福利部國民健康署

補助時程 產檢補助項目 健康署補助 醫療院所金額 健康署補助... 第2次 (第12週) 735元. (不含Rubella IgG及HBsAG、HBeAG) 652元. (不含... 第6次 (第28週) 例行檢查項目(註) 340元 272元 第7次 (第30週) 例行檢查項目(註) 340元 272元 於 www.hpa.gov.tw -

#11.低價健保給付對糖尿病照護的傷害

也因此,同樣是糖尿病必須要定期做的檢測項目。 ... 但是這時候病患就會付出部分負擔的費用,這時候我們就會被醫改會等團體攻擊,讓病家每年為了拿藥 ... 於 www.dm-note.com -

#12.胰島素阻抗症狀不明顯、無徵兆!靠飲食運動逆轉勝 - Hello醫師

空腹血糖值落在100~125mg/dL,屬糖尿病前期。 空腹血糖值若達126mg/dL,則確診為第二型糖尿病。 隨著年紀增長,建議定期接受檢測, ... 於 helloyishi.com.tw -

#13.香港糖尿病檢查收費(2021 年比較) - Price Choices

糖尿病 檢查費用(公司B). 糖尿病風險檢查$680. 產品詳情: 體格檢查(包括血壓量度); 空腹血糖; 糖化血色素; 血脂肪: 總膽固醇、三酸甘油酯、高密度膽固醇、直接低密度 ... 於 pricechoices.com -

#14.檢驗所驗血糖費用 :: 全台藥局網

使用NaF灰頭血糖管禁食8-12小時(除了水)後抽血,標示AC;飯後兩個小時,檢體標示PC。,醫事機構、研究單位等需要委託本所檢驗或實驗,麻請將需求項目與檢體量或簡略研究 ... 於 pharmacy.iwiki.tw -

#15.服務介紹| 糖尿病併發症檢查計劃

以上收費如有更改,將以服務當天已生效之最新收費為準。 社康另設糖尿病支援服務,提供輔助小組﹑個別飲食輔導及中醫專科治療,從不同方面協助糖尿病患者 ... 於 www.ucn.org.hk -

#16.四季台安| 妊娠糖尿病初篩沒過加碼二驗糖暈超可怕~喝糖水不要 ...

內容目錄. 【New】7/1 開始孕婦妊娠糖尿納入公費產檢了!! 妊娠糖尿病四季台安費用; 可怕的糖暈; 妊娠糖尿檢查一定要做嗎? 後記 ... 於 rika.tw -

#17.【產檢懶人包】孕媽必看!自費產檢這些項目妳一定要做!

3.Nifty 非侵入性唐氏症產前檢查/ 胎兒三倍染色體基因檢查 4.子癲前症(妊娠毒血) 5.脊椎性肌肉萎縮症篩檢(SMA) 6.妊娠糖尿病 7.高層次超音波檢查 ... 於 mamilove.com.tw -

#18.杏聯醫事檢驗所

P9心血管疾病檢測. 預防血栓.中風.心臟疾病. P10抗壓力檢測. 壓力是憂鬱症.不孕症.禿頭的元兇. P11糖尿病特檢. 糖尿家族早發現可避免. P12甜蜜冒險族. 於 topcml.com -

#19.糖尿病檢查 - 高雄市立大同醫院健檢中心

糖尿病 檢查. 檢查內容. 糖化血色素. 個人預約. 幸福生活從定期健檢開始. 即時查、即時約,只要3分鐘線上完成預約. 立即預約. 企業預約. 量身打造專屬的員工健檢方案. 於 health.kmtth.org.tw -

#20.+ 369自由配 - 啟新健康世界-專業健康檢查/醫學健康促進

肝、膽、腎、泌尿道及糖尿病等疾病之檢測。 ... 糖尿病檢查或早期糖尿病發現。 ... 人體檢,恕無法更換套裝項目,自由選區檢查項目,不列入自由配區,需額外計算費用。 於 www.ch.com.tw -

#21.空腹血糖126 mg/dL以上 - 大安聯合醫事檢驗所

健保編號:. 09005C 血液葡萄糖 ; 健保點數:. 50 ; 自費收費:. 70 ; 檢體採集:. 血清(兩小時內分離)、血漿NaF(參閱附件一,採檢容器09) 0.3mL(或全血1.5mL) ... 於 www.ucl.com.tw -

#22.健保局糖尿病醫療給付改善方案實施效果評估

合計糖尿病患因糖尿病所花費的總醫療費用,參加方案者較未參加者平均每人增加3312元(P<.001)。 整體而言,加入糖尿病方案者比未加入者,門診次數提高,接受重要檢查的 ... 於 www.nhi.gov.tw -

#23.糖尿病檢查 - 民生醫事檢驗所

Glucose AC/PC & Urine Glucose. 監控血液中葡萄糖濃度數值與尿中葡萄糖,為糖尿病檢查診斷參考依據→報告1天. ... 檢測費用→ 1,000元新台幣 線上預約. 於 www.minsheng.url.tw -

#24.健檢中心 - 郭綜合醫院

檢查項目 檢查內容 檢查內容 1.理學檢查 胸圍、腰圍、臂圍 胸圍、腰圍、臂圍 2.尿液檢查 酸鹼值、尿糖、尿蛋白、尿潛血 酸鹼值、尿糖、尿蛋白、尿潛血 2.尿液檢查 尿沉渣鏡檢 尿沉渣鏡檢 於 www.kgh.com.tw -

#25.連續血糖監測是什麼?血糖管理新科技 - 智抗糖部落格

當糖友遇到已經做了很多努力,血糖卻還是控制不佳的狀況時,除了注意飲食、運動和藥物外,也可以藉由自我監測來檢查控制糖尿病時有沒有需要調整的。 於 blog.health2sync.com -

#26.111-經濟方案 - 國泰健康管理

國泰健康管理中心; 健康檢查費用; 健檢諮詢; 全身健康檢查; 台北敦南健檢中心; 台北內湖健檢中心; 新竹健檢中心; 國泰醫院醫療團隊; 國泰產後護理之家; 坐月子; 月子餐. 於 www.cathay-hcm.com.tw -

#27.體檢項目 - 大東醫院

血糖檢查(糖尿病、低血糖症) 7.肝炎檢查 8.傷寒、梅毒血清、性病檢查 9.胸部X光檢查, 收費依檢查項目計算. 學生體檢, 體檢項目依各校規定, 收費依檢查項目計算. 於 www.da-dong.com.tw -

#28.一個很容易忽略且問題大,代號叫做'MODY' 的糖尿病

其實,血糖只是一個例子,人類全部疾病數目可能多到好幾萬種,實在太多了,但又不是每個病都要小心提防。良心的建議是,直接作一次全基因檢測,把自己獨特 ... 於 www.dna.tw -

#29.什麼是糖尿病- 內分泌科 - 新竹- 馬偕紀念醫院

糖尿病 診斷要符合以下三項檢驗中的任一項,而且要在不同時間再測試一次。 (一) 有糖尿病症狀加上隨機血漿血糖值等於或高於200mg/dl。 (二) 空腹8 小時候的血漿 ... 於 www.hc.mmh.org.tw -

#30.全加醫事檢驗所

另外對於本身是糖尿病患者,糖化血色素檢測也有助於顯示血糖控制成效。 ... 可當作糖尿病患者血糖控制的評估測試。 ... 你好,想詢問檢查的費用是多少,謝謝! 於 www.facebook.com -

#31.最應該做的自費產檢:妊娠糖尿病檢查 - 康健雜誌

雖然要自費、又得喝完濃厚的糖水,卻是我最建議孕婦們做的檢查。 「烏醫師,我這麼瘦怎麼可能血糖高,糖尿病不是胖子才容易得到嗎?」 「我每次員工健檢 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#32.怕痛的看這裡~一款不用天天扎針的無線血糖機 - 耆樂

不管是第一型糖尿病者或是第二型糖尿病者,所要面臨的是量血糖這件事情(特別是第一型糖尿病患者,需要有更頻繁次數的血糖測試)。而目前測試血糖的 ... 於 calebasia.com -

#33.108 年度各醫院辦理中央機關學校簡任第10 職等或相當職等 ...

糖尿病 篩檢:飯前血糖(AC Blood Sugar)、飯後血. 糖(PC Blood Sugar) ... 自律神經檢查:自律神經失調及情緒壓力檢測 ... 加做,自費加做項目費用. 依醫院公告為主。 於 person.nchu.edu.tw -

#34.自我監測血糖 - 亞東醫院

2.取出試紙並檢查試紙是否潮濕。 3.以酒精棉片消毒採血部位並等酒精乾,如果採血前酒精還沒有完全揮發,會影響血糖機的測量 ... 於 www.femh.org.tw -

#35.完整收錄!快速判斷17種自費產檢,哪些妳需要做? - 嬰兒與母親

妊娠糖尿病篩檢 ... 檢查週數:24~28週。 檢查方式:喝糖水後抽血。 檢查費用:大約500元。 須知重點:陳星佑副院長表示,最好所有孕婦都要做此項自費產檢 ... 於 www.mababy.com -

#36.血糖檢測糖尿病指尖滴血驗出- 生活- 自由時報電子報

經過3年研究,清華大學與成功大學的團隊,結合醫療與工程研發出微流體生醫晶片技術,檢測受測者體內糖化血色素,檢測者只需幾滴指尖血,約20分鐘,就 ... 於 news.ltn.com.tw -

#37.全民健保醫療費用知多少? 以糖尿病為例 - 名家評論- 工商時報

根據健保疾病醫療支出費用統計,2020年第一名是腎臟疾病,第二名是糖尿病。圖為血糖檢測。圖/本報資料照片. 文/羅紀琼中央研究院經濟研究所兼任 ... 於 view.ctee.com.tw -

#38.第二型糖尿病體質分析 - 基因營養功能醫學門診

心理抗壓能力分析、酒精代謝基因分析、第二型糖尿病體質分析、特殊基因檢測–中風與葉酸代謝基、失智症基因檢測、骨質健康檢測、肥胖體質分析、肝臟 ... 檢測費用及範本. 於 www.elite-f.com.tw -

#39.體檢服務 - 板橋國泰醫院

糖尿病檢測. 幫您把關您的飲食習慣,而不可一直沉浸在甜甜蜜蜜當中,造成無法收拾的窘境。 本專案總共測試9項目, 檢查前須「空腹8小時」。 健檢專案細項. 線上諮詢:. 於 www.pcch.com.tw -

#40.糖尿病檢查費用怎麼算? - 周孫立醫師

糖尿病 檢驗除了重要的空腹血糖、糖化血色素會檢查,一般還會跟總膽固醇、好的膽固醇、壞的膽固醇、尿酸、血脂肪、三酸甘油酯、肝功能、腎功能一同檢查,由於糖尿病患者血糖 ... 於 www.cxl.tw -

#41.【台南糖尿病推薦】糖尿病症狀及治療方法有哪些? - 康舟診所

糖尿病 初期通常沒有症狀,有近三分之一的人不知道自己罹病,常常在40歲後的身體健康檢查中發現,自己罹病! 糖尿病的3大因子:遺傳、體質、習慣。 於 www.wholesomeship.com -

#42.【糖尿病DM】的診斷標準?抽血/血糖?驗尿/尿糖?還是驗糖化 ...

診斷糖尿病,主要靠「抽血」檢測! 以下4項,只要符合其中之一 即可診斷第二型糖尿病: (1) 空腹8小時以上,血糖的濃度大於等於126mg/dL。 於 chaohsuanchang.blogspot.com -

#43.自費檢查| 門診項目 - 安慎診所

檢查前必須空腹至少8個小時,先抽一次空腹血糖值,然後喝下75公克的葡萄糖水,喝完之後一樣不能再進食或喝水,並且在兩個小時之後再抽血,總共要抽兩次血,如有異常請至 ... 於 www.ansn.com.tw -

#44.糖尿病檢查費用. 代謝內分泌科第一名!堅持不做自費小診所 ...

檢查有無糖尿病,PTT網友提問糖尿病檢查要掛那一科?. 糖尿病前期會好嗎. 糖尿病挂内分泌科, 糖尿病的检查通常需要检查尿蛋白、尿常规、血糖检查等 ... 於 rfp.fare3d.it -

#45.健檢套組 - 東海醫事檢驗所

糖尿病 檢查(Glucose). ‧腎功能、尿酸檢查(BUN、UA、Crea). ‧血脂肪,膽固醇檢查(TG、Chol). ‧高、低密度膽固醇(HDL-C、LDL-C). 收費: 1300元 ... 於 donghai.tmed.tw -

#46.晶片檢測糖尿病費用減半診所有望跟進 - Yahoo奇摩運動

(中央社記者黃巧雯台北11日電)糖尿病高居十大死因第5名,國內研究團隊用適體檢測糖化血色素,並以微流體晶片偵測系統分析,僅需30分鐘,且成本150元 ... 於 tw.sports.yahoo.com -

#47.胰島素阻抗檢驗 - 晴天醫事檢驗所

項目英文名稱, 項目中文名稱, 單項費用. AC sugar, 飯前血糖, 80 ... 無, 糖尿病基因, 6500. APOE, 失智症基因檢測 ... ②家族遺傳糖尿病者. ③肥胖者. 於 www.sunnyday-lab.com -

#48.糖化血色素檢驗所2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞 ...

全台最新最快速糖尿病檢查費用只要300元,糖尿病-糖化血色素檢查來囉! 只要5分鐘,給您精準的答案,從現在起糖尿病檢查免空腹了, 不管是空腹血糖值或口服葡萄糖耐受 ... 於 year.gotokeyword.com -

#49.服務內容 - 永和耕莘醫院

在糖尿病醫療及照護過程中,若能及早做好血糖控制,會延緩許多併發症之發生。早期診斷以及早期治療為糖尿病防治的重要標的。 本院糖尿病共同照護網團隊(醫師、護理衛教師、 ... 於 www.cthyh.org.tw -

#50.【26W產檢】禾馨喝糖水,意外好喝耶!妊娠糖尿病篩檢注意 ...

禾馨妊娠糖尿病篩檢費用:NT$500. 妊娠糖尿病篩檢是每個孕婦都必做的產檢之一. 需要在5~10分鐘內喝光75g葡萄糖糖水. 2小時內檢測3次血糖值,來確認 ... 於 stellahyc.com -

#51.晶片檢測糖尿病費用減半診所有望跟進- 財經- 中央社

糖尿病 高居十大死因第5名,國內研究團隊用適體檢測糖化血色素,並以微流體晶片偵測系統分析,僅需30分鐘,且成本150元,較大醫院檢測便宜1/2, ... 於 www.chinatimes.com -

#52.HbA1c - 彰化基督教醫院檢驗項目查詢系統

是否接受代檢, 是,代檢費用請洽轉介中心(聯絡電話:04-7238595轉3171) ... Analyzer檢測之醣化血色素不可用於下列診斷: (1)在懷孕期間以此檢驗診斷糖尿病; (2)患者 ... 於 www2.cch.org.tw -

#53.糖尿病檢查費用

全面检查糖尿病的费用大约可能在百元左右,因为糖尿病一般主要就是检测空腹血糖。 癌症篩檢: 肝癌(AFP). ‧糖尿病檢查(Glucose). ‧腎功能、尿酸檢查(BUN、UA、Crea). 於 ly.htplatinum.net -

#54.糖尿病診斷標準與流程- 一般民眾檢查 - 中一醫事檢驗所

而長期高血糖和代謝異常,會逐漸影響身體大小血管和神經功能,進而造成各式各樣的併發症。 我們可以利用空腹血糖與糖化血色素,決定何時進行糖尿病確認診斷流程(如下圖) 於 www.cylabmt.com.tw -

#55.定期血糖檢測與糖尿病保持距離-聯安診所健檢中心

定期血糖檢測與糖尿病保持距離聯安診所專業健檢中心提供貼心、安心的健康檢查服務 ... 如心臟病、中風、腎衰竭、失明或截肢等嚴重的併發症,也能省下大筆的醫療費用。 於 www.lianan.com.tw -

#56.經濟型健檢 - 大鈞診所

糖尿病 檢查:飯前血糖、飯後血糖、糖化血色素12. 腎功能、尿酸檢查:尿素氮、肌酸酐、尿酸13. 肝、膽功能檢查14. 血脂肪檢查:三酸甘油脂、膽固醇15. 於 www.dajun88.com -

#57.糖尿病檢查可以自己做嗎?還是一定要去診所檢查? - Mobile01

在家可以做的只有驗血糖值而已,而糖尿定判定的不僅是血糖值而已,還有其它好幾項檢查. 所以強烈建議到醫院去抽血檢查,事不宜遲,建議快去掛新陳代謝科. 於 www.mobile01.com -

#58.產檢最怕妊娠糖尿這關!孕媽咪先來了解檢查流程

不需空腹,孕婦直接喝下50公克的葡萄糖水,待休息1小時後,抽血檢驗血液中血糖濃度。如果檢測出超過140mg/dL的血糖值,可偵測出80%的妊娠糖尿病病患,如 ... 於 www.mombaby.com.tw -

#59.醫院抽血及自我檢驗血糖的程序| 衛教單張

空腹血糖檢查:請前一天晚上12 點之後禁食,可以喝少量水,空腹8 小時,早上至檢驗室抽血(抽飯前血糖時,請勿吃飯前藥物或打胰島素)。 生化檢查(如膽固醇、三酸甘油酯、 ... 於 www.cmuh.org.tw -

#60.晶片檢測糖尿病費用減半診所有望跟進 - 蕃新聞

(中央社記者黃巧雯台北11日電)糖尿病高居十大死因第5名,國內研究團隊用適體檢測糖化血色素,並以微流體晶片偵測系統分析,僅需30分鐘,且成本150元 ... 於 n.yam.com -

#61.晶片檢測糖尿病開發成功!大省時間與誤差 - 國立清華大學

糖尿病 高居國人10大死因第5名,但目前血糖檢測易受生活習慣影響,產生波動、甚至 ... 生醫晶片技術,檢測受測者體內的糖化血色素,檢測時間僅需30分鐘,檢測費用約150 ... 於 www.nthu.edu.tw -

#62.半日健康檢查(全套餐) - 嘉義基督教醫院

檢查項目 檢查內容及部位 小資健檢. 2500元 活力健檢(A). 4500元 活... 肝功能檢查 肝功能指數: 麩氨酸草醋酸轉氨脢GOT ○ ○ ○ 肝功能檢查 肝功能指數: 麩氨酸草丙酸轉氨脢GPT ○ ○ ○ 肝功能檢查 白蛋白、球蛋白、總蛋白 ○ ○ ○ 於 www.cych.org.tw -

#63.一般健康檢查| 檢驗服務| 檢驗部| 醫療支援單位 - 為恭紀念醫院

一般健康檢查 套 組 ③ 心臟血管疾病因子篩檢組合 • 報告時間 約一週 項目 檢查目的 血糖(飯前)(Glucose (AC) ) 糖尿病篩檢 膽固醇(Total ... 於 www.weigong.org.tw -

#64.防患於未然GemVCare首創糖尿病基因檢測服務 - PCM

GemVCare 提供兩類基因測試服務,包括基糖測(DForesee)及保糖測(DProtect),現時檢測優惠價分別約為七百及一千元。前者適合任何健康人士,尤其有糖尿病家族歷史、高 ... 於 www.pcmarket.com.hk -

#65.健檢套餐- 汐止區和平醫事檢驗所-汐止健檢、就業、就學、個人 ...

A1套餐精打細算型健檢, A2套餐糖尿病健檢, B檢:經濟型健檢. 血液一般檢查(8項) 尿液一般檢查(18項) 糖尿病檢查 腎功能、尿酸檢查 肝功能檢查 營養評估 血脂肪檢查. 於 et.com.tw -

#66.血液檢驗所. 醫事檢驗所費用

檢查內容: 血液學檢測、糖尿病檢測、腎功能檢測、 血脂肪檢測、心血管檢測、 ... AMH、β-hCG、CA125自體免疫檢查費用民生醫事檢驗所提供基因檢測. 於 izd.sexdelirious.it -

#67.僅需30分鐘、費用減半晶片檢測糖尿病診所有望跟進 - 人間福報

【本報台北訊】糖尿病高居十大死因第五名,國內研究團隊用適體檢測「糖化血色素」(HbA1c),並以微流體晶片偵測系統分析,僅需三十分鐘,且成本一百 ... 於 www.merit-times.com -

#68.自費項目價目表 - 八德區衛生所

項目, 費用, 備註 ... 自費疫苗 費用 備註 B型肝炎疫苗 380元/劑 共需注射3劑>第2劑與第1劑間隔1個月>第3劑與第2劑間隔5個月 ... 通過A優先等級無障礙網頁檢測. 於 www.bade-phc.tycg.gov.tw -

#69.代謝內分泌科第一名!堅持不做自費...小診所醫師做3件事

林款帶認為糖尿病導致的併發症遠遠大於藥物的副作用,只要建立正確觀念、定期追蹤檢查,並不用過於擔心。 ... 「血糖該多久篩檢一次?」、「糖尿病藥物會傷肝傷腎嗎?」、「 ... 於 health.businessweekly.com.tw -

#70.糖尿病檢查超快速5分鐘費用只要300元-糖尿病檢查免空腹

全台最新最快速糖尿病檢查費用只要300元,糖尿病-糖化血色素檢查來囉! 只要5分鐘,給您精準的答案,從現在起糖尿病檢查免空腹了, 不管是空腹血糖值 ... 於 oohhmmyy.pixnet.net -

#71.檢查糖尿病掛哪一科. 糖尿病檢查費用 - Supermercati Like

糖尿病 檢查費用. 纖細OL變「蜘蛛肚、蚊子腳」還長出「鬍鬚」 元凶竟是腎上腺. 糖尿病挂内分泌科,建议您去检查的前一天晚上10点之后不要再吃东西, ... 於 bbb.supermercatilike.it -

#72.健檢時空腹血糖值正常別開心的太早,你有可能是前期糖尿病

尤其糖尿病很容易跟遺傳有關,讓「血糖值」變成抽血檢查的時候必備的項目。 但有些人的檢驗值卻很怪,明明飯前血糖值偏高,但糖化血色素卻一直都是正常值 ... 於 heho.com.tw -

#73.晴美自由診所

晴美自由診所於民國105年設置門診服務並成立專業健康檢查服務團隊,以提供民眾健康檢查的專屬服務,設置全新優質儀器與獨立舒適的檢查環境,為民眾提供人性化、多元 ... 於 www.harumis.com.tw -

#74.產檢喝糖水檢查妊娠糖尿病!糖水QA總整理 - 親子天下

妊娠性糖尿病,通常是在懷孕24-28 週做檢查,費用約500 元,喝完糖水後抽血檢查,目的是為找出孕媽咪可能因胎兒過大而肩難產或胎死腹中的機率。 妊娠性 ... 於 m.parenting.com.tw -

#75.2023婚前健康檢查之項目及費用- 茂盛婚前健檢推薦

台中茂盛醫院各自的孕前健檢費用說明如下,若需了解更詳細的檢查項目和價格,可以點擊 ... 飯前血糖(AC Sugar), 肝功能檢驗及透過血糖檢測了解是否有糖尿病的可能。 於 www.ivftaiwan.com -

#76.糖尿病篩檢- 元順醫事檢驗所提供您專業客製化健檢

誰需要檢測??需要檢測的對象 · 1.空腹血糖(AC), 50 · 2.糖化血色素( HbA1c), 200 · 3.三酸甘油脂(TG), 150 · 4.胰島素(Insulin), 400 · 5.胰島素阻抗計算 · 6.高密度膽固醇脂蛋白 ... 於 www.healthywell.com.tw -

#77.糖尿病檢查費用 :: 醫院醫院幫幫忙

監控血液中葡萄糖濃度數值與尿中葡萄糖,為糖尿病檢查診斷參考依據→報告1天....檢測費用→1,000元新台幣線上預約.,糖化血色素(HbA1c或稱A1c):可吃,可喝·檢驗原理: ... 於 hospital.moreptt.com -

#78.全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準部分診療項目修正項目

3.本表所列項目除有「※」、「*」及「¤」註記項目得另行核實申報費用以外,餘均內含於P1407C 所訂費用. 之內,不得另行重複申報。 4.糖尿病學會建議若糖尿病人尿液常規檢查 ... 於 sc-dr.tw -

#79.初日診所|宋晏仁醫師控糖減肥門診 - Cofit

初日診所由宋晏仁醫師等多位肥胖症專科醫師組成,透過精準醫學檢測與專業的營養師 ... 台中榮總家庭醫學部總醫師大千醫院家醫科主治醫師肥胖症專科醫師糖尿病共同照護 ... 於 events.cofit.me -

#80.健康檢查 - 斗六慈濟醫院

癌症、腦血管疾病、心臟病、糖尿病及高血壓是脅威大家的健康殺手,但若能於無症狀期檢查出來,適時進行治療或控制,可大大減低併發症或病情的 ... 費用. 檢查項目 ... 於 douliou.tzuchi-healthcare.org.tw -

#81.您需要認識的糖尿病診斷 - 敦仁診所

3.空腹口服75公克葡萄糖後測試(此檢查稱為葡萄糖耐受試驗),在2小時的血糖值≧ 200 mg/dl。 4.糖化血色素(HbA1C) ≧6.5%。 其中第1項只要符合一次即可 ... 於 www.antifat.com.tw -

#82.自費加選項目 - 萬芳醫院

項 目 細項名稱 臨床上可提供參考之意義 自費價/備... 全套血液檢查 1. 血色素(Hb). 2. 白血球計數(WBC) 貧血、白血球疾病、感染等。 200(勞檢項... 肝功能檢查 丙酮轉氨酶(ALT或SGPT) 各種急慢性肝炎的初步檢查。 50(勞檢項... 腎功能檢查 血中尿素氮(BUN) 腎功能初步評估。 40 於 www1.wanfang.gov.tw -

#83.方案總覽- 方案介紹- 腸胃健檢- 健康檢查中心 - 新光醫院

尿糖尿蛋白血尿篩檢. ○. ○. ○. ○. 腫瘤指標. Alpha 胎兒蛋白 (AFP) 癌胚胎抗原 (CEA). 胰臟癌 (CA-199). ○. ○. ○. ○. 攝護腺癌 PSA ( 男 ) 卵巢癌 CA-125( 女 ). 於 www.skh.org.tw -

#84.腎臟內科-糖尿病 - 郵政醫院

五、如何檢測是否得了糖尿病? (1)血糖測試-- 空腹血糖在126mg/dl以上,隨機血糖超過200mg/dl,並伴隨糖尿病相關症狀。 (2)糖化血色素(簡稱HbA1c)-- 可以反應過去三 ... 於 www.postal.com.tw -

#85.免費6項政府提供的健康檢查!40歲以上的福利-免費健檢

據統計104年國人十大死因為癌症、心臟疾病、腦血管疾病、肺炎、糖尿病… ... 健康檢查費用補助(不含掛號費及診察費),由醫療院所向衛生局請領費用, ... 於 lovefree365.pixnet.net -

#86.糖尿病檢查- 宜禾醫事檢驗所 - Google Sites

糖化血色素(HbA1c或稱A1c):可吃,可喝 · 檢驗原理:採用通過NGSP和IFCC認證的檢驗儀器,且不受變異血色素干擾 · 檢驗應用:可觀測過去4~12週的平均血糖變化 · 檢驗費用:300 ... 於 sites.google.com -

#87.全民健康保險糖尿病醫療服務改善方案試辦計畫支付標準

... 請於上面三項資料輸入完畢後再依序輸入即可,【檢驗、檢查】單項另外申報費用。 六、糖尿病特定治療項目代號【E4】,此代碼申報時由本公司自動產生轉入申報檔,院 ... 於 mtrsoftware.com.tw -

#88.祥明診所-全身健康檢查

基礎健康檢查 · 豪華健康檢查 · 婚前健康檢查 · 菁英健康檢查 · 肝膽功能檢查 · 癌症腫瘤檢查 · 心血管檢查 · 糖尿病檢查 · 性福人生檢查 ... 於 www.shiangming.com -

#89.糖尿病檢查費用

想要检查糖尿病,可以空腹检测血糖和c肽,花费大约在三百左右,平时糖尿病的患者少吃主食,多吃新鲜的。 費用:免費好險英文 。定期的身體檢查不可 ... 於 hk.montonbowlingclub.co.uk -

#90.狗狗健檢項目、費用一次搞懂(健檢套組優惠報名中)

透過血液檢查了解毛孩的「血檢指數」是否異常,透過總血球計數察覺體內是否有明顯貧血、發炎或血小板的異常,藉生化檢查得知肝臟、腎臟、營養狀況及血糖 ... 於 www.pet100pa.com -

#91.糖尿病檢查I | 立即預約 - 基研健康醫療有限公司

糖尿病 檢查| 血葡萄糖(空腹)、糖化血色素。本港約有70萬名糖尿病者,即佔總人口的1成,每10名港人便有1名患者,。定期的身體檢查不可缺少,Health Gene提供各類型的 ... 於 www.healthgene.com.hk -

#92.自費檢查-醫療服務- 糖尿病、新陳代謝科 - 桃園中壢長慎醫院

請早上空腹檢查,本院採用拋棄式針筒,絕不汙染與感染。 所有檢驗項目均通過美國病理學會,CAP定期品管測試合格。 癌症篩檢項目其敏感性及特異性在40%~70%之間。 於 www.chansn.com.tw -

#93.特色醫療-健康管理中心 - 新泰綜合醫院

民國101年5月引進X光雙光子骨質密度掃描儀,可檢測全身骨質密度。 ... 檢查項目, 檢查內容, 費用, 報告取件時間 ... 如有糖尿病病史,請勿服用降血糖藥物。 於 www.sthosp.com.tw -

#94.胰島素阻抗檢查費用的原因和症狀,DCARD、PTT

糖化血色素(HbA1C):3個月之血糖平均值(不需空腹); 進階糖尿病檢測(第1~4項),費用共NT$1000元。 3. 胰島素(Insulin). 4. 胰島素阻抗. 線上預約PNG(黃頁用).png . 於 hospice.mediatagtw.com -

#95.檢查檢驗 - 屏東榮民總醫院-龍泉分院

公告日期 標題 資料來源 公告日期. 108‑06‑24 標題. 【檢驗衛教】15.血紅素檢查 .pdf 資料來源. 醫務企管室 公告日期. 108‑06‑24 標題. 【檢驗衛教】08.預防A流感 .pdf 資料來源. 醫務企管室 於 www.vhlc.gov.tw -

#96.喝糖水前必看!舊式與新式姙娠糖尿病篩檢差異,時間、流程

原來目的是檢查孕婦是否患有姙娠糖尿病,一旦有姙娠糖尿病, ... 舊式與新式姙娠糖尿病篩檢差異,時間、流程、費用… ... 【舊式糖水檢測】. 於 mamibuy.com.tw -

#97.【預約檢查】 【檢查費用】 【健康教育

#前期糖尿病: 血糖值超過正常水平,但未能界定為糖尿病,. 包括『空腹血糖異常』及『葡萄糖耐受 ... 於 www.yckdac.hkido.cuhk.edu.hk