紀錄片製作補助的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦邱祖胤寫的 空笑夢 和中央社「文化+」的 做戲的人:新台劇 在路上都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自遠流 和印刻所出版 。

國立臺灣藝術大學 電影學系 吳秀菁所指導 侯伯彥的 紀錄片《站到站》 創作理念與製作說明 (2021),提出紀錄片製作補助關鍵因素是什麼,來自於家的意義、身分認同、貧窮、自我成長、紀錄片。

而第二篇論文世新大學 廣播電視電影學研究所(含碩專班) 劉永晧所指導 劉彥君的 紀錄片《山・海・人》之創作論述 (2021),提出因為有 花蓮、海或、海或瘋市集、尋找自我、厭世代、藝術市集、烏托邦的重點而找出了 紀錄片製作補助的解答。

空笑夢

為了解決紀錄片製作補助 的問題,作者邱祖胤 這樣論述:

一則盲眼布袋戲演師的傳奇.一段掌中戲視角的台灣史 天才布袋戲演師簡天闊四歲開始學戲,五歲以「囡仔師」名號登台,十一歲被稱「膨風師」掛頭牌主演,十三歲與掌中戲大師「雙棚較」打對臺…… 他愛嘲笑別人作的夢,自己卻懷抱一個大夢,一心想突破傳統,演一場轟動全島的大戲。沒想到夢想即將實現之際,竟遭人暗算,讓他瞎了眼,淪為乞丐,甚至身陷囹圄……。天才的人生難道就此成為一個天大的笑話 ? 《空笑夢》透過16個角色、16段故事,書寫布袋戲職人的心路歷程.描繪掌中戲班的恩怨情仇,深刻傳遞戲偶及偶戲藝術之美,匠師與伶人間的義氣人情,以及戲班家族的強韌生命力。當你隨著故事或

哭或笑,或椎心糾結,或沉吟低迴之際,亦同時走入了台灣掌中戲所締造的、那令人忍不住贊聲喝采的黃金時代…… **本書獲國藝會長篇小說創作發表專案補助** 名人推薦 陳芳明 政大台文所講座教授 / 陳耀昌 醫師作家 / 王瓊玲 國立中正大學中文系教授 感動推薦 陳錫煌 掌中戲大師 /鄭麗君 前文化部長 /楊力州 紀錄片導演 /蔡振南 歌手、演員、製作人 深情贊聲

紀錄片製作補助進入發燒排行的影片

四枝筆 Four Pens 2020 EP《世界末日前的浪漫》

完整數位通路頁面:https://backl.ink/143332211

此部紀錄片製作:陳芃方 Lafee Chen

.

演唱會製作_ Airhead Records.、四枝筆

音樂總監_ 四枝筆

音響工程師 (F.O.H) _ 劉又熊(海邊的卡夫卡)

燈光設計_ 盧虹伶@Airhead Records

.

藝人經紀_ Eva Chen

演唱會企宣_ Eva Chen、Airhead Records、四枝筆

企劃執行_ Airhead Records、四枝筆

宣傳執行_ Heidi Hsu、李鑫、四枝筆

.

演唱_ 小四

吉他_ Bibo

鍵盤_ 咨咨

電吉他_ 詹詠翔

.

巡迴行政_ 李鑫

巡迴主視覺設計_ 張郁偉@Airhead Records

四枝筆服裝造型_ Toby Yang

平面側拍_ Puzzleman Leung、Lemon Chen、吳宗哲

動態側拍_ 陳芃方、鄭凱文

特別來賓_ 洪佩瑜 Hung Pei Yu、Josh Edbrooke( Transition 前進樂團i)

---------------

四枝筆 Four Pens

facebook - https://www.facebook.com/fourpens/

Instagram - fourpenstw

Twitter - https://twitter.com/weareFourPens

(本案獲109年文化部影視及流行音樂產業局補助)

紀錄片《站到站》 創作理念與製作說明

為了解決紀錄片製作補助 的問題,作者侯伯彥 這樣論述:

《站到站》(Station to Station)是一部源於個人成長記憶的紀錄片,回顧我青少年時期住在安康平宅的貧窮生活、長大後與父母前往中國探親、安康平宅遭到拆除等造成影響的生命經驗,進而思索我與家人的關係、家與家鄉對自己的意義。影像捕捉了多年以前的地景與人、旅途和記憶,將那些已經消逝的時光,一站又一站地拼湊起來——我正是在那些時間帶走、卻也留下的事物之中成長。在這次的創作中,我試著實現影像的敘事可能,以紀實素材為主,並揉合劇情片素材與實驗敘事手法。我在過程中面臨了諸多選擇,唯一不變的是,唯有真誠地面對曾經的疑惑與創傷,將自身的真實感受內化其中,才有辦法將之轉化為藝術創作。本論文共分為五章

,詳實記錄了《站到站》的創作歷程,整理出創作不同階段的前因後果,檢視並記述過程中的各項決策與背後的思考。第一章緒論,說明創作背景與緣起,是整趟創作之旅的起點;第二章文獻探討,整理並消化了本片所觸及之相關議題與美學參照;第三章創作說明,談論完整的創作理念與內容呈現;第四章執行過程,記錄實際執行上的種種細節與變動歷程;第五章放映與討論,包含映後的觀眾回饋,以及我對於整個創作流程的檢討與結論。最後檢附製作期程、旁白腳本與相關延伸作品,以供讀者完整了解創作始末。

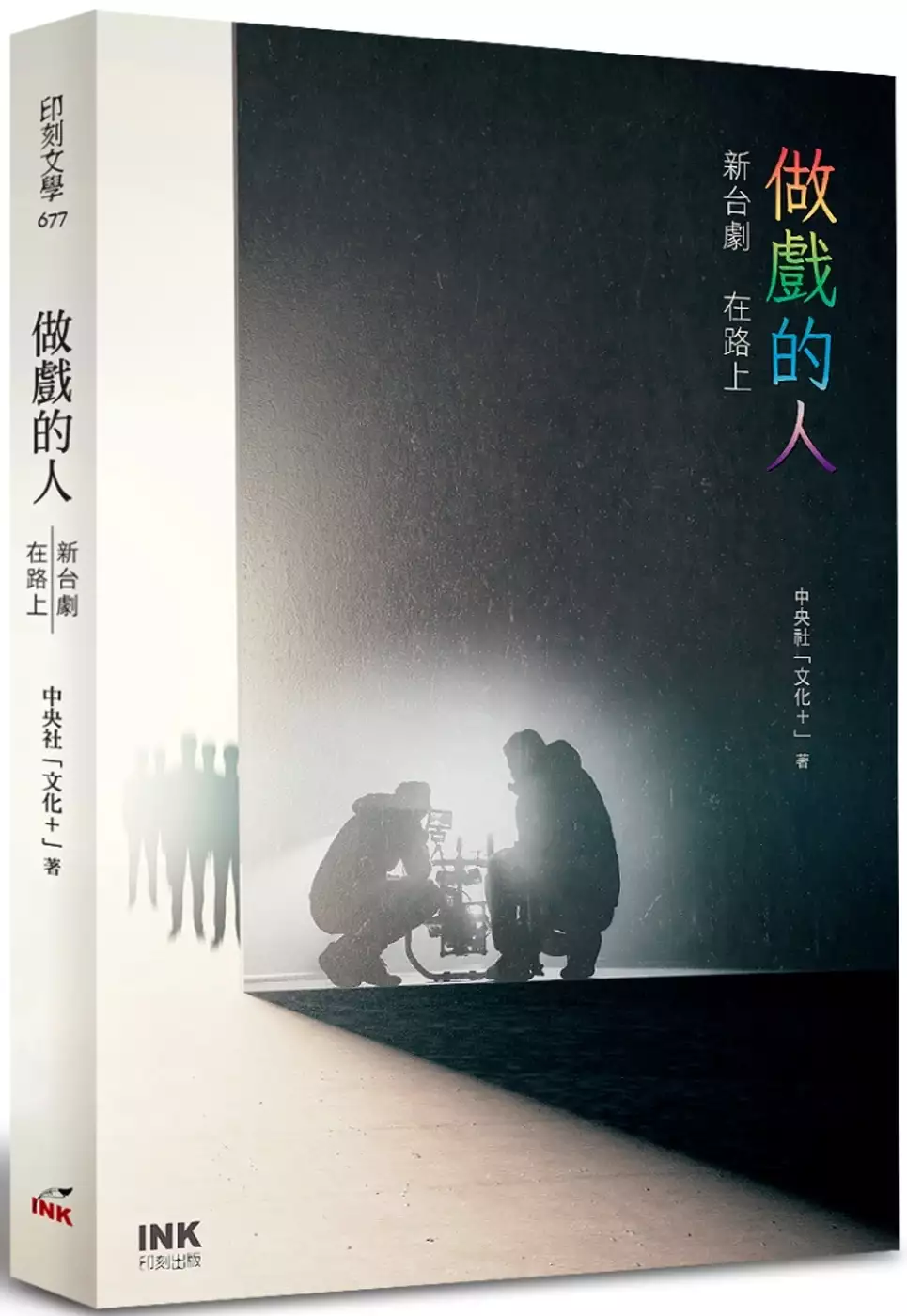

做戲的人:新台劇 在路上

為了解決紀錄片製作補助 的問題,作者中央社「文化+」 這樣論述:

台灣影視職人的奇幻旅程 穿越古今的任意門 呼風喚雨的造夢術 編劇、場景、服裝、道具、質感、特效、VR重裝上陣 話題是引信,聲量為燃料,百萬點閱率是燦爛的煙花,收視火紅的大戲更是如幻似真的4D體驗,點綴時代的日常,人們藉以談論藉以沉迷,瞬息萬變的大數據便是我們共同的記憶: 茶葉商戰劇《茶金》跑遍全台20處古蹟取景,為台劇美學翻出新境界 融合懸疑元素和條通文化的《華燈初上》,引爆全民緝凶潮 職人劇《火神的眼淚》,揭露消防員日常風險,促使大眾關注打火英雄職安問題 生活喜劇《俗女養成記2》,探索女性自我成長,打破華視戲劇節目18年來最佳收視紀錄 史詩大戲

《斯卡羅》,斥資新台幣2.2億元,還原150年前台灣的壯闊風情 魔幻寫實劇《天橋上的魔術師》,拔地蓋回消失近30年的台北中華商場 刑偵懸疑劇《逆局》,挑戰暴力美學和影迷推理實力 這些台劇,你看了嗎?你的每次關注都讓劇中的人物與時代更加立體,因為你的在意,做戲的人都知道,你越在意,他們越努力,每個細節都是說故事一環,台詞、服裝、道具、場景、質感、特效……無數幕後工作的琢磨和考究,是螢光幕前看不見的,成千上萬劇組人員的刻苦奮戰。 《做戲的人》說的就是他們的故事,這群撐起台灣影視產業的幕後工作者,他們怎麼想,怎麼做,怎麼在艱困的環境中克服萬難,又怎麼尋求助力與資源開闢新局?透

過中央社「文化+」採訪團隊長年的觀察與追蹤,專訪製作人、導演、編劇、場景、美術、服裝、特效等數十位資深影視工作者,深入探討編劇與大數據的關係,場景美術的苛求與堅持,新科技的導入與未來策略,以及台灣影視產業面對世界的布局。 這是做戲的人的故事,同時也預告好戲會持續上路。 本書特色 影視造夢者的呼風喚雨術,獻給每一個鍥而不捨的人 收藏超過三十位影視職人行內話的綠光寶典 名人推薦 李永得(文化部部長) 藍祖蔚(國家電影及視聽文化中心董事長) 劉克襄(中央社董事長) _______________專序推薦 好評推薦 職人行內話: 寫完才

知道,演員與編劇面對創作,都是挖掘自己的經歷與感受。──吳可熙(演員、編劇) 編劇要有堅強的心,作品從創作初期到成型,任何時刻都會被導演、製作人、觀眾檢視,都是要面對的心理挑戰。──何昕明(編劇) 什麼是專業,就是一輩子努力做同一件事並達到高峰,不專精的話,看起來就是廉價的東西。──陳新發(質感師) 越辛苦、越累的片,懷念與記憶比較深,工作人員的感情也越深。──許英光(美術指導) 我喜歡解決問題的成就感。──賴勇坤(美術指導) 種種細節若只看照片,沒有深入瞭解生活習慣,也僅能做有「有形無魂」的服裝。──姚君(造型指導) 我了解它,知道它是怎麼樣,

火是我兄弟,不會害我的,我已經跟它朝夕相處10多年了。──陳銘澤(爆破師) 找景最大的困難,還是在人。──張一德(場景經理) 搭景雖然對拍攝技術執行而言,是最好的選項,但對於製作層面而言,搭景一切得從零開始,花費動輒數百萬,永遠是最貴的選項。──林俞均(場景經理) 我是殺人兇手,我自首,還有幫兇。──儲榢逸(特效化妝指導) 這個產業推動要一個大團隊,我們需要大團隊,各種人才都有,不同專長進來,往前走,這才能形成一種工業化的體系。──湯昇榮(製作人) 電影跟很多東西不一樣,即時是藝術片也不是孤芳自賞,它有一定的市場和受眾。與觀眾溝通也是影片創作的一部分。─

─姚經玉(電影發行) 喜歡電影就把它做到極致,反正就這樣。──王鴻碩(電影發行)

紀錄片《山・海・人》之創作論述

為了解決紀錄片製作補助 的問題,作者劉彥君 這樣論述:

紀錄片《山・海・人》是作者透過單人攝影、採訪,敘述前往花蓮「海或瘋」市集的行旅過程。在途中訪談了多位於一九九〇年前後出生的青年,探討同世代遇到的困境和迷茫。並親身參與藝術市集的籌備,與志工們一起生活,紀錄來自國內外的參與者共同除草整地、露宿野營、搭設棚架、分享煮食,迎來次月為期一週慶典的歷程。一年一度的「海或瘋市集」以位在花蓮海濱的「海或民宿」為據點,至2020年已舉辦到第十屆,是個全由志願者出錢出力撐起的活動。在場域內可感受到原始的生命力、互助互愛的精神。訪談中也對社會價值觀進行檢討和思辨,透過受訪者自身敘述,帶出遭遇到的刻板期望,和試想在強調競爭的主流觀念之外,是否有其他的可能。論述方面

從社會學角度分析,說明當前集體框架形成的原因,和台灣近代相關背景。製作面上詳述紀錄片創作的動機、歷程,和曾遇到的困難和解決方式,並分享身兼攝影、製片、剪輯等各種位置的考量。