素T 排名的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王鈺聖寫的 2022你所不知的世 和ReevesWiedeman的 億萬負翁:亞當‧紐曼與共享辦公室帝國WeWork之暴起暴落都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自白象文化 和行路所出版 。

國立成功大學 教育研究所 郭旭展所指導 小島裕一郎的 日本創造力教育與研究之發展 (2019),提出素T 排名關鍵因素是什麼,來自於創造力教育、政策發展、研究趨勢。

而第二篇論文國立成功大學 教育研究所 郭旭展所指導 陳珮芸的 台灣、香港、新加坡創造力教育政策實踐與研究發展之比較分析研究 (2018),提出因為有 創造力教育、政策發展、計畫實踐、研究趨勢的重點而找出了 素T 排名的解答。

2022你所不知的世

為了解決素T 排名 的問題,作者王鈺聖 這樣論述:

世上唯一「穩賺+高利息」項目首度公開,「提高收入+更好人生」的精華,全融合在本書中。 ◎「人生+金錢」攻略指南,拿起本書=直覺你需要它。 ◎本書讓更多人提升或翻身,進而推動均富,並讓更多人對這個世界運行的法則有正確的認知! ◎百萬暢銷作家千田琢哉:第一本書就傾注一切,不要有半點質疑! 心不空 理路不明 則生障礙 心空了 妄念不起 則無罣礙 本書綜合: 仙佛智慧(現在宇宙運行法則)+聖賢流傳下來的智慧+許多富豪的成功模式, 讀完本書並每項去實行,不一定能致富,但一生可多賺或省下6或7位數以上台幣! ●你的隱形負債還了多少? 老闆、企

業家、八大行業必看 當代翻轉人生聖經 適合全年齡層 ●有道無德必招魔 有德無道難超生 真心定能+功累德 功過定要−惡向善 實行定可×善造福 善心定會÷去無明 ●順成人 逆成仙 玄妙只在顛倒間 感恩能使我們成長 報恩能使我們成就 ★本書所得全數捐給有打齋活動(蔬食愛心餐)的餐廳和建立學校!

素T 排名進入發燒排行的影片

WADDYSTORE 網站: https://www.waddystore.com

優惠碼: dwk12

Payme [捐款]: https://payme.hsbc/deepwebkid

Instagram: https://www.instagram.com/dw_kid12/

Facebook: https://www.facebook.com/deepwebkid/?modal=admin_todo_tour

Spotify: https://open.spotify.com/album/2LjUOH9T9j21GiX8jzytu6

訂閱: https://www.youtube.com/channel/UC8vabPSRIBpwSJEMAPCnzVQ?sub_confirmation=1

我最高觀看次數的影片 (我為何不再拍暗網? 只說一次): https://www.youtube.com/watch?v=jbihKaqEEQw&t=127s

首支單曲: https://www.youtube.com/watch?v=UASHWB6Ai9Y

我的成長故事: https://www.youtube.com/watch?v=Kdhtp6A6YJE

這位才是真正的網絡垃圾: https://www.youtube.com/watch?v=jlJYDx1GP-U&t=263s

Billie Eilish出賣靈魂的方法: https://www.youtube.com/watch?v=pfB1S2uy5Po&t=115s

日本最殘酷的直播節目: https://www.youtube.com/watch?v=7E81OKVX7wc

我受夠了, 我的精神困擾: https://www.youtube.com/watch?v=aQ6uxaQhiS4&t=7s

[A片黑暗面] Youtube情侶如何每月賺400萬拍愛情動作片

每月賺400萬拍A片的Youtube情侶 | 愛情動作片的黑暗心理學

每月賺400萬拍A片的日本Youtube情侶 | 愛情動作片的黑暗心理學

2020年,加拿大,7月,被迫困在家無得出街. 為解悶媽媽會煮一碗辛辣麵給我食我坐下看所有集數的

Black mirror黑鏡, 一部預知人類未來將被 (科技社交媒體)侵蝕的一套恐怖劇集.

一千五百萬的價值|震撼到我看完出不了聲,

不是因為這部2011年的劇集預知到2021年多個 稱為Pornhubers為一個職業的女生會處女下海嘅狀況.

而是主角看着自己滿懷夢想嘅女神被名利誘惑最終在屏幕面前出賣身體.

而他身處的整個社會都不覺得這件事有任何問題.

(大家好 今天暗網仔也出賣身體了)

按進我這條影片的你有兩個可能性1) 可能是親密關係新手 對此事感到好奇或2) 喜歡探索這樣東西的情場老手. 無論如何, 受年輕人歡迎的waddystore就是你能得到第一手性知識的地方.

像我這些單身狗, 得把口又可以在waddystore那邊談論兩性議題.

我自己看到那個 ‘ 費洛蒙泡泡彈’ 真是感到好有興趣. 我就會用我自己discount code: dwk12, 就會有1個! 93折扣優惠.

優惠碼你們可以用,

Emuyumi他們更加需要用.

(Play video)

這是擁有超過30,000訂閱的Youtube頻道Emuyumi couple第一條自我介紹影片. 頻道12條影片中有: 一天日常vlog, 情侶浸溫泉, 游水, 綜藝節目, 大概與一般YouTube情侶檔創作者沒大分別

但浪漫與激情的22歲良欽和20歲步美拍拖9個月, 除了賺YouTube 錢, 另一上載影片平台就是色情網站Pornhub, 成為觀看次數超過2760萬, 訂閱人數3萬幾的新興網絡紅人Pornhubber.

2001年福布斯做了一期 ‘A片有幾大’ 報道整個成人影片行業每年能夠賺高達$40億美金.

接近$10億是來自網絡世界的.

但到了2017年因網上盜版盛行整個成人行業進行了一個商業模式的轉型.

真正要賺錢: 女星開始建立個人品牌, 個人網站/視像/跟粉絲互動再次利用網絡這樣東西由危轉為機.

Emuyumi每月拍攝自己做愛靠Pornhub分潤, 計view每月能夠賺300,000 yen, 即是只是2萬多元港幣.

但他們經營有超過2000人的 ‘獨享俱樂部’ 每月收取$140港幣一位, 現時每月賺280,000港元.

這個建立穩定收入渠道的會員收費系統. Youtube會員, patreon也同步在發生中. 會員製的吸引力加上A片威力是否倍增很多呢?

*Do segment where u sign into their fans*

現在我鹹網...暗網仔做了Emuyumi他們俱樂部 的會員.

當然我不能夠給你們看. 但當中有: (list off categories) *

詳細了解後發現 ‘獨享俱樂部’ 賣的是 ‘女朋友的真實感覺 ‘ 加 ‘社交媒體的上癮’ 元素. 之後對觀眾心理, 會有所解釋.

Pornhubber有:

-21歲俄羅斯籍吹簫達人. 990萬view.

- 24歲俄羅斯江門人士. 2150萬view.

當中不只能夠賺錢, 像韓籍日本Youtuber Vivienne Kim拍的Tokyodiary頻道, 一直沒有太大突破. 同樣Tokyodiary命名頻道放在Pornhub就10萬訂閱了.

從小到大A片已經能在網絡世界看一個掣就能接觸到. 為何還會有這麼多人付錢內看赤裸身體?

要破解A片黑暗的心理學我們需要研究因為裸女2020年賺了3.9億的平台onlyfans.

原本為歌手演員內容創作者能讓自己粉絲支持的月費網站,

好快演變成A片女星賣獨家內容的地方.

之後YouTuber, IG女模,女明星, 開始在這個地方買相買片買到發達.

風氣去到一般娘家婦女也利用這個平台賣自己性感相來到賺錢.

香港唯一我見過有Onlyfans的女星是與杜汶澤有所合作的Chantale. 我當然暗網仔又是要深入了解啦!

參加她onlyfans的會員也挺多. 內容非常吸引. 她的粉絲真是可以考慮一下. 但露骨程度不及Pornhub內容. 為何會有這麼多會員?

美國心理學家解釋像Onlyfans這些網站背後的心理來自於3大元素:

社交媒體和賭場給人的多巴胺喜悅感覺-意思是因為很多po都是模糊的, 而是需要付費才能看到. 像玩遊戲機一層一層的功破. 感覺上有種神秘感及期待. 相反色情網站是一點神秘感也沒有.

接觸: 好多時看IG女神的相片都會有一種很遙遠的感覺. 因素是你本人. 相中女生從來都會正視觀眾. 但webcam, onlyfans觀眾是被認同的. 創作者粉絲會跟觀眾.像朋友甚至戀人這樣溝通. (Show response)

認可- 這些網站的女生被私訊的時候不會像交友軟件上的女生這樣愛理不理或不回應. 即使觀眾打最無聊最悶的訊息她們也會熱情嘅回覆. 滿足人類要社交的天性. 也成就該人被重視的快感. ___________[_[[[]]]_[_[[[[]___________________ 這種不會被拒絕會被認可的接觸放在pornhubber emuyumi甚至我覺得Youtuber都某程度上也適合. 為何要看一對你認識的情侶拍這些愛情動作片? 喜歡那種真實吧! 或者跟我2020年每天吃着麵看黑鏡的原理是一樣都是源自於一種安全感一種熟悉感. 就像看你喜歡的YouTuber一樣. 朋友啊. 他的存在他的陪伴, 解救的那樣東西, 亦是我們每一個人心裏的那種一個時候嘅感覺: 寂寞的感覺. 和內心深處那個寂寞而無聊的人.

日本創造力教育與研究之發展

為了解決素T 排名 的問題,作者小島裕一郎 這樣論述:

本研究的主要目的是探討、分析日本創造力教育政策與相關研究之發展趨勢。在本研究中,研究者採用文獻探討與的內容分析方法為主要研究方法,輔以資料庫分析法及訪談法。在政策方面,研究創造力教育政策,描述對戰後日本人創造力的相關政策,還有描述「總合學習時間」的導入和原因與發展。在創造力研究的資料收集與分析上,分析創造力重要國際期刊論文中日本相關研究、日本期刊論文,以及日本相關博士論文,從中分析期刊論文數量、研究類型和研究對象等重要變項。除此之外,研究者根據文獻探討,將創造力教育發展分為四個時期,並進一步分析不同時期的論文數量,研究類型與研究對象。本研究之結論如下:一、政策發展部分:日本創造力教育的源頭是

戰後美國倡導的尊重民主之個人教育。基於這種教育理念,1984年臨時教育審議會中,將「豐富的創造力」總結為21世紀的必要能力,且視為教育發展的重要原則。本研究指出,日本創造力教育的發展可以分為四個階段:第一階段位1946年到1983年。日本國內開始探討創造力之內涵。第二階段位1984年到1995年,由於經濟發展強烈地仰賴國民之創造力,因此政府開始重視創造力教育概念。第三階段位1996年到2007年,此一階段為總合學習時間的推展階段,將創造力視為是國民「生存能力」的重要能力之一。第四階段由2008年至今,在2008年所發佈的學習指導要領中,總合學習時間課程減少。而在2016年中央教育審議會答申(報

告)中,總合學習時間中並未提及「創造力」一詞,因此「創造力」教育之中程度有所下降。二、國際期刊論文方面:本研究以Sternberg與Lubart(1995)的投資理論(Investment theory of creativity)所提出影響創造力的六個面向(智力技能、知識領域、思考風格、人格特質、動機、文化環境)為基礎進行分析。在創造力教育重要國際期刊,包含《Thinking Skills and Creativity》、《Creativity Research Journal》和《The Journal of Creative Behavior》中,分析結果顯示,至今有關日本創造力教育的論

文非常少,一共不到20篇。關於研究類型,日本創造力相關研究之發表,在《Thinking Skills and Creativity》中「思考風格」相關研究最多,在《Creativity Research Journal》中以「人格特質」相關研究居多,在《The Journal of Creative Behavior》中,則是以「知識領域」相關研究最多。在國際期刊論文中,研究目的主要為加深對日本創造力的理解,探討日本人文化對創造力的影響,以及和日本創造力與其他國家的比較。關於研究對象,研究者使用陳珮芸(2019)所分類的研究對象(幼兒、小學、國中生,高中職、大學、職場、教師、老年人,跨文化),

分析結果,在所有國際期刊論文中,以「大學生」作為研究對象的研究居多。三、博士論文方面:在日本博士論文中,時至今日共有88篇創造力相關論文。分析各年段發表篇數之情形,發現1996年修訂學習指導要領之後,相關論文數量增加。而1998年導入總合學習時間,剛導入時研究量並不多,但在2012年PISA成績提升證明與總合學習時間有關,以及OECD教育局長Andreas Schleicher(2014)對總合學習時間的肯定陳述後,相關研究量增加。關於研究類型,分析結果顯示「智力技能」、「知識領域」和「文化環境」相關研究較多。關於研究對象,則以「大學生」、「職場」和「跨文化」的研究居多。四、日本期刊論文方面:

在日本期刊論文中,時至今日,共有2392篇創造力相關論文。學習指導要領的修訂和中央教育審議會的答申(報告)影響了相關研究數量。隨著1997年學習指導要領的修訂,自導入總合學習時間以來,研究數量不斷增加。2008年由於總合學習時間的課程時間數減少,教育工作者與一般市民沒有意識到總合學習時間的重要性,因此研究量開始減少。然而,與博士學位論文的結果類似,2012年PISA成績提升跟2014年OECD教育局長Andreas Schleicher的訪問時肯定了總合學習時間的重要性,因此創造力相關研究量增加。關於研究類型,資料顯示「智力技能」、「知識領域」和「文化環境」相關研究較多。關於研究主題,則以「大

學生」、「小學」和「高中職」研究居多。

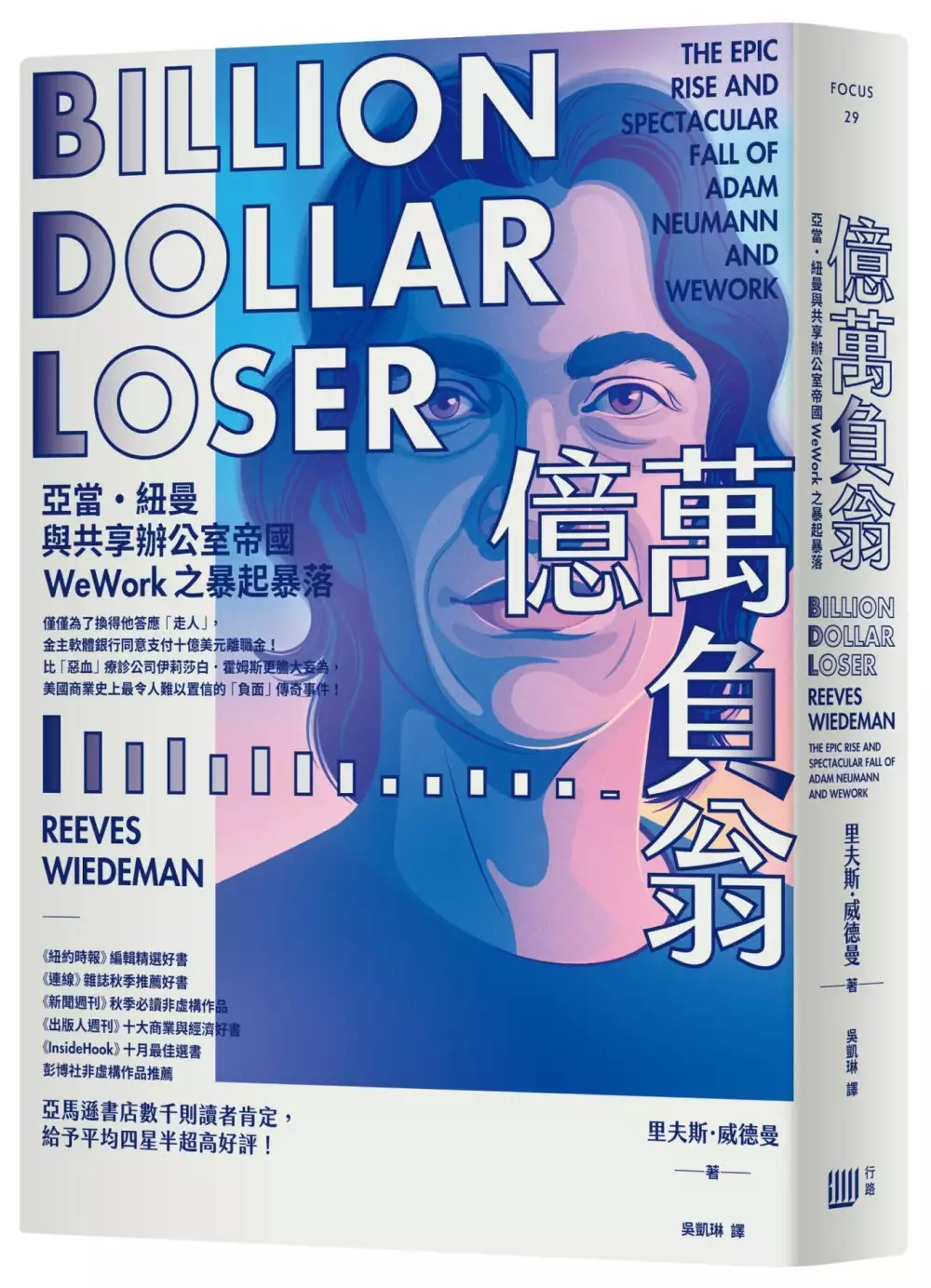

億萬負翁:亞當‧紐曼與共享辦公室帝國WeWork之暴起暴落

為了解決素T 排名 的問題,作者ReevesWiedeman 這樣論述:

比「惡血」療診公司(Theranos)伊莉莎白.霍姆斯更膽大妄為! 僅僅為了換得他答應「走人」,金主軟體銀行同意支付十億美元離職金! 美國商業史上最令人難以置信的「負面」傳奇事件! ───||亞馬遜書店數千則讀者肯定,給予平均四星半超高好評||─── ***** 不只旁人,連他自己都曾自視為「下一個賈伯斯」, 他還曾經揚言,要讓傑夫‧貝佐斯追著他的車尾燈, 甚至說過,也許哪一天他會想「坐以色列總理大位」…… 他如何強勢崛起?「國王的新衣」又如何遭到戳破? 亞當・紐曼是大學中輟生,自以色列移民美國後,多次嘗試創業卻不甚順遂,險些被迫離開美國。2010年,

紐曼與友人米格爾・麥凱爾維創立WeWork,承租大樓閒置空間加以整修與裝潢後,轉租給自由工作者——自此找到了致富密碼。 2011年史蒂夫‧賈伯斯離世後,全世界開始追捧逐步嶄露頭角、猶如救世主的新世代創業家,亞當・紐曼便在此時引起眾人注意。相比其他創業家,紐曼更懂得如何結合「靈性」與「商業」兩大要素,他不滿足於傳統房地產業者的角色,反倒仿效那些宣稱要「改變世界」的矽谷獨角獸,承諾WeWork要「讓美國的工作場所變酷」,除了標榜社群的歸屬感,還宣稱公司使命是「提升全球覺知」——雖然就連員工也不知道這是什麼意思。 為了爭取科技創投業者的鉅額資金,紐曼夸夸其談稱房地產業具有網絡效應,

並表示WeWork會發展成第一個「實體社群網絡」,甚至要員工研究如何發行公司的加密貨幣。雖然最終他沒說服「科技」創投業者,但依然憑藉著獨特膽識與口才,說服數家知名創投公司與企業家投資WeWork,其中最重要的,便是「要五毛,給一塊」的軟體銀行創辦人——孫正義。孫正義投資WeWork時,已是該公司的「G輪」融資,但他不僅未質疑,反倒主動要紐曼拉高公司估值,做更大的夢。 紐曼拿到新資金後,變本加厲且毫無章法地繼續「閃電擴張」,從併購不同產業的公司、興建大樓,乃至創辦學校。他宣稱WeWork是個大家庭,以理念吸引員工拿低薪為他賣命,卻不斷增加自身持股的影響力,安插親人好友任職自家公司,不

避諱利益衝突、自購大樓出租給WeWork,生活之奢華更不在話下。 十年間募得一百一十億美元,理論估值曾衝上四百七十億美元的WeWork,很快便「再度」燒光了錢,由於潛在投資人疑慮漸增,紐曼為了繼續籌措資金,2019年時不得已決定讓公司上市。正是首次公開上市需揭露的訊息,揭開了這個共享辦公室帝國的繁榮假象。最終,WeWork爆發了美國商業史上最難堪的公開發行申報…… 作者里夫斯‧威德曼採訪了兩百多位相關人士:WeWork高階主管、各層級員工、合作過的地主與投資人、參與IPO的銀行家與律師,以及紐曼的友人、顧問乃至競爭對手等等,也清楚爬梳了紐曼與投資人之間的關係,完整揭開WeW

ork內部運作的真相,帶我們見證這場足以警世的商界大案。(更詳盡介紹可參閱目錄引文) 各界好評 ・《紐約時報》編輯精選好書 ・《連線》雜誌秋季推薦好書 ・《新聞週刊》秋季必讀非虛構作品 ・《出版人週刊》十大商業與經濟好書 ・《InsideHook》十月最佳選書 ・彭博社非虛構作品推薦 ►「這是個節奏明快、悲喜交織的傳奇故事,涉及理想主義、貪婪、以及毫無節制的野心。書中闡述過去十年WeWork獲得創投融資後,如何變得膽大妄為,這也是深入了解品牌力量的絕佳案例研究。作者威德曼非常善於巧妙安排許多令人驚奇的細節,幾乎每一頁都有亮點。」——安娜・維納,《恐怖矽

谷:回憶錄》 ►「日後,當歷史學家回顧銀行和創投業者投入矽谷的大量資金時,必定會以WeWork的毀滅性失敗作為警世故事。」——彭博社 ►「別去管療診公司了,現在又有一家獨角獸企業跌落神壇。作者威德曼巧妙地讓我們看到媒體大肆炒作的WeWork、以及曾受到大力推崇的該公司創辦人的真實樣貌,讓我們真正了解到底哪裡出了差錯。」——《新聞週刊》 ►「這本書生動地揭露一家高速成長的房地產租賃公司如何矇騙全世界,將它視為有價值、有能力改變社會的科技獨角獸。威德曼詳細描繪了這群狂妄自大的高階主管,私底下如何過著難以想像的奢華生活。」——《連線》雜誌 ►「光是描述一個人的行為舉止如何浮

誇,這本書就足夠吸引人,但作者更想要論述的,是亞當・紐曼現象背後所代表的意義。」——珍妮佛・莎萊(Jennifer Szalai),《紐約時報》 ►「本書報導了亞當・紐曼及難以成功的共享辦公室公司WeWork的故事,節奏緊湊、令人印象深刻,威德曼透露了許多怪異、荒誕的細節,讓讀者得以窺探紐曼生活圈的真實情況。」——《報告書》(Pitchbook) ►「生動而詳盡地報導各種戲劇性事件,讀來就像一口氣看完一部步調快速的小說,書中描述富有個人魅力的紐曼如何攀向高峰,而後跌落谷底,令讀者不禁懷疑他究竟是吹牛大王、堅定的信仰者?還是兩者皆是?另一方面讀者也想知道,當初盲目跟隨WeWor

k攀頂的那些人,究竟學到了什麼教訓?」——媒體評論家肯・奧萊塔(Ken Auletta) ►「本書的精彩之處,在於威德曼讓複雜的企業傳奇故事變得容易理解、充滿趣味,讀起來感覺似乎與紐曼及他的同事共處一室,共同經歷這輛企業列車失事的曲折過程。」——《出版人週刊》

台灣、香港、新加坡創造力教育政策實踐與研究發展之比較分析研究

為了解決素T 排名 的問題,作者陳珮芸 這樣論述:

本研究的主要研究目的旨在探討、分析與比較台灣、香港、新加坡創造力教育之政策發展、計畫實踐、相關研究之發展趨勢。本研究採文獻探討與 Bereday的比較研究法。政策方面乃分析其創造力教育發展沿革及計畫實踐;研究方面則以創造力相關之重要國際期刊及該國博碩士論文為資料來源,分析其篇數、研究對象與研究類型。本研究所獲之結論如下:一、政策發展部分:不論是台灣、香港或是新加坡,自1970年起皆陸陸續續將創造力當作重要發展的一部分,當地教育部或教育局亦皆有提出創造力教育相關的文本,最早是新加坡1997年的《Thinking School, Learning Nation》,再來是香港的是2000年的《學會

學習:課程發展路向》,而台灣的則是2002年的《創造力教育白皮書》。但若是以創造力教育為題的直接相關政策文本並實施相關計畫的,乃是台灣教育部於 2002年頒布的《創造力教育白皮書》及2009年「未來想像與創意人才培育」計畫,與香港教育局2016年的《推動STEM教育—發揮創意潛能》一書。然而,相較於台灣與香港,新加坡方面並未發表創造力直接教育相關之官方文件。二、計畫實踐部分:台灣、香港、新加坡在各方面皆有所著墨,而其中台灣的從《創造力教育白皮書》的推動策略及2009年「未來想像與創意人才培育」計畫可以得知,台灣的創造力教育計畫以「人才培訓」較為多數。香港則從優質教育基金的計畫類別中發現,「創意

藝術、文化」此類別至今仍在類別分項中,但政府自2016年以後開始推動STEM教育及相關計畫,則轉為重視「跨領域」方面。新加坡方面,從其教育部推動的創新計劃,以及國家研究基金會的RIE(Research, Innovation and Enterprise)計畫中可發現,多以「科技研發」為主。三、國際期刊部分:本研究以Sternberg與Lubart(1995)的創造力投資理論(Investment theory of creativity)的六個面向(智力技能、知識領域、思考風格、特質、動機、文化環境)為基礎進行分析,根據研究結果發現,台灣、香港、新加坡皆在Thinking Skills an

d Creativity、Creativity Research Journal、The Journal of Creative Behavior此三本重要的創造力教育國際期刊中,「文化環境」方面的研究皆為最多數,「動機」皆為最少數。而綜合三本期刊,台灣在研究類型上由多至少排列,依序是文化環境、智力技能、思考風格及特質、知識領域、動機;香港的研究類型由多至少依序是文化環境、特質、智力技能及思考風格、知識領域、動機;新加坡的研究類型由多至少依序是文化環境、特質、思考風格、智力技能、知識領域、動機。雖然三者皆是文化環境最多,但強調及重視的有各有所不同,台灣的研究中屬教學、訓練、課程、評量、文化差異

等內容最多;香港則多為批判性思考、課堂的環境支持、教學訓練、大學科系的差異等內容為多;新加坡方面以評量、支持失敗經驗等內容為多。四、博碩士論文部分:台灣的博碩士論文以創造思考教學與創造力、教師創意教學因素為多數,研究主體為教育現場;香港以職場、企業、藝術人文為多數,研究主體在職場、企業;而香港有另一特點為媒體方面的創造力亦不少;新加坡則是「藝術、創作」為多數研究類型。五、研究對象部分:台灣、香港、新加坡研究最少的皆是「老年人」,其次是「幼兒」,最多的為「跨文化(cross-cultural studies):研究對象為包含兩個國家以上在影響創造力教育因素的任一面向比較」。