羅曼羅蘭百萬小說賞的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦朱和之寫的 樂土(全球華文文學星雲獎首次歷史小說首獎)(二版) 和朱和之的 南光都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自聯經出版公司 和印刻所出版 。

國立嘉義大學 中國文學系研究所 吳盈靜所指導 陳姵妤的 施叔青《臺灣三部曲》中的歷史想像與臺灣書寫研究 (2011),提出羅曼羅蘭百萬小說賞關鍵因素是什麼,來自於施叔青、《臺灣三部曲》、宏觀視角、現代主義手法、救贖。

而第二篇論文國立政治大學 台灣文學研究所 陳芳明所指導 林淑慧的 藝術的奧秘:姚一葦文學研究 (2008),提出因為有 姚一葦、台灣文學、文學批評、現代主義、現代文學的重點而找出了 羅曼羅蘭百萬小說賞的解答。

樂土(全球華文文學星雲獎首次歷史小說首獎)(二版)

為了解決羅曼羅蘭百萬小說賞 的問題,作者朱和之 這樣論述:

全球華文文學星雲獎 首次歷史小說首獎之作 新銳小說家朱和之,撼動文壇之作 太魯閣戰爭,台灣歷史上重要的一場戰役,改寫了台灣命運 朱和之以《樂土》出入於正史記載的縫隙,適時填補豐富的想像 在歷史真相與文學虛構之間,人性與人情盡顯其中 將太魯閣戰爭激烈戰勢始未,生動地躍然紙上! 大正二年(一九一三)三月,合歡山發生臺灣史上最大的山難。總督府技師野呂寧率領探險隊測繪內太魯閣地區,為次年的軍事行動做準備,途中卻遭遇暴風雨,造成八十九名漢人夫役死亡的慘劇。 半年後,高齡七十的臺灣總督佐久間左馬太親率由軍警組成的七百人探險隊,分兩路登上合歡山和奇萊主峰,完成地圖測繪工作。

佐久間左馬太被明治天皇賦予開發臺灣山地的任務,推出以武力強行鎮壓的「五年理蕃計畫」。儘管官方宣傳為「聖代之偉業」,實際上在臺灣和日本國內都遭遇極大反對。 負責執行計畫的蕃務總長大津麟平,眼見四年間付出兩千餘名警察部屬傷亡的慘重代價,加上過度徵用漢人夫役也使民心不穩,因此公開反對理蕃政策,試圖阻止軍事行動;以糖業界人士為首的日本資本家們,抨擊總督為了不事生產的山地而荒廢平地政務;而日本國內正逢「大正民主」風潮,藩閥政治體制崩解、陸軍失勢,出身海軍的新首相要求佐久間中止武力征伐,更意欲撤換總督。 儘管如此,佐久間左馬太為報答已故天皇的知遇之恩,並重振「維新精神」,依舊在大正三年(一

九一四)夏天,發動六千軍警以及一萬七千名夫役進行「太魯閣蕃討伐」,從南投和花蓮港兩路夾擊,攻打總人口九千,壯丁只有三千人的太魯閣原住民。雖然取得壓倒性勝利,但總督本人卻也在前線墜崖受傷。 ● 吉揚‧雅布是內太魯閣古白楊社的青年,資質與偉大的獵人祖父諾明‧巴可爾相近,獲得傳授其背賀靈(bhring),在山林間擁有準確的直覺與萬無一失的獵技。他在十六歲那一年首次參加獵團出草,斬獲敵首而歸,引導對方魂魄前來增加部落靈力,福佑豐收。 祖孫兩人前往部落領域邊界打獵,諾明‧巴可爾意外負傷,返家後迅速衰老,遺言要吉揚永遠記得祖先的訓示。 太魯閣地區被日本人封鎖,禁止任何交易,

族人生活困頓不堪。為了準備婚聘用的食鹽,吉揚‧雅布和父親前往外太魯閣,與當地總頭目哈鹿閣‧納威一同向日本警察請願,抗議過程中吉揚‧雅布誤觸通電鐵條網陷入昏厥,首次感受到文明的威力。 族人得知日本人即將大舉來襲,群情洶洶意圖出戰。哈鹿閣‧納威分析利弊,決定在具有優勢的山上迎擊,誓死保衛家園。 日本軍警攻入山區,各部落奮勇應戰,但缺乏組織聯絡,又敵不過大砲和機關槍,因而死傷慘重。吉揚‧雅布因妻子臨盆,礙於禁忌錯過部落保衛戰。禁忌解除後他憑藉高超的背賀靈發動游擊戰切斷日軍補給線,更狙擊總督,使對方驚嚇墜崖。 ● 兩次颱風過後,族人飢寒困頓已極,為延續血脈,並遵照祖訓按

時舉行感謝祖靈的豐收祭,被迫陸續出降。原本各自獨立生存的不同部落,意外在「歸順式」上會盟,產生了「太魯閣」的一體意識。 佐久間左馬太風光凱旋,一年後辭去總督一職返回日本,旋即逝世。諷刺的是,在他辭世前後,布農族起而反抗,漢人也爆發規模龐大的西來庵事件,戳穿總督府「平定全島」的假象。而開發山地獲得的樟腦,更因德國人工樟腦技術突破而產值一落千丈。 一場開拓「樂土」的戰爭最後徒勞而終,只留下無盡的唏噓與疑惑。 好評推薦 朱和之的《樂土》,在評審眼中是多年來少見的佳構。這部小說集中在二十世紀初期的「太魯閣蕃討伐事件」,以辯證手法彰顯了日本總督「理蕃」政策的矛盾。作者的文學筆

法,相當動人。他純熟地在史料之間穿梭,利用歷史敘述的縫隙,適時填補了豐富的想像。除非是行家,否則不可能如此天衣無縫讓所有的登場人物進出自如。作者既要照顧歷史事實,又要帶出抒情的文字,那種過人的擘畫能力,甚為罕見。──陳芳明(國立政治大學台灣文學研究所講座教授)

施叔青《臺灣三部曲》中的歷史想像與臺灣書寫研究

為了解決羅曼羅蘭百萬小說賞 的問題,作者陳姵妤 這樣論述:

臺灣是一處充滿著歷史感的地方,有臺灣的原住民族、隨著空間移轉的移民,以及見證歷史時間變革的遺民等,人們身上烙印著被遺的苦痛、被殖民的創傷、對母國的企盼與失落……等愁緒,這些前人走過的步履與愁思已深植於臺灣這塊土地上,也交織出獨特的臺灣歷史與文化。施叔青以女性的細膩心思與宏觀的視角觀察臺灣歷史,以情感豐盈的筆觸、馳騁的想像,將臺灣的歷史化為筆下虛實相間的小說,其虛筆與實筆的運用間必然有她聚焦的意義。作者善用現代主義筆法描繪生活於臺灣的人們,以及他們面臨不同政權更迭時的心境轉折,她關懷伶人、小人物被壓抑的聲音,並賦予「物」深刻且細膩的蘊義,如透過人們所穿的衣服可見時代的遊走與心情的轉換;藉擬人化

樟樹的自白來為臺灣發聲;以照相機與照片傳達出它們是歷史的見證者,保存了時代的印記。在作品中,施叔青除關懷小人物外,她亦從另一個角度描繪來臺的治理者,如清領時期官吏來臺的孤寂,與對原住民族有益的治臺政策;日本殖民者被愛國主義氛圍繚繞的沉重包袱,與他們落寞的內心世界……等,在作者細膩的觀照下,呈顯出治理者非只是高高在上者,在他們的內心也有著深刻的傷痛,施叔青在這樣的筆法中,流露出了濃濃的「救贖」味道。而在《風前塵埃》中,作者亦透過無弦琴子的追溯身世之旅,最終她於花東大自然氣息的包圍中,改變了她看待臺灣的視角,進而有了釋然、放下的心境,她從禁錮自己的殖民囹圄中「救贖」了自我。本論文欲從《臺灣三部曲》

中了解施叔青想像之筆的意義、她如何呈顯出臺灣的歷史,進而可歸結知道她所構築出的史觀,而這樣的觀點與臺灣大河小說家又有何異處,從中可知作者在臺灣大河小說長流中重要的地位,及《臺灣三部曲》的價值與不足處。

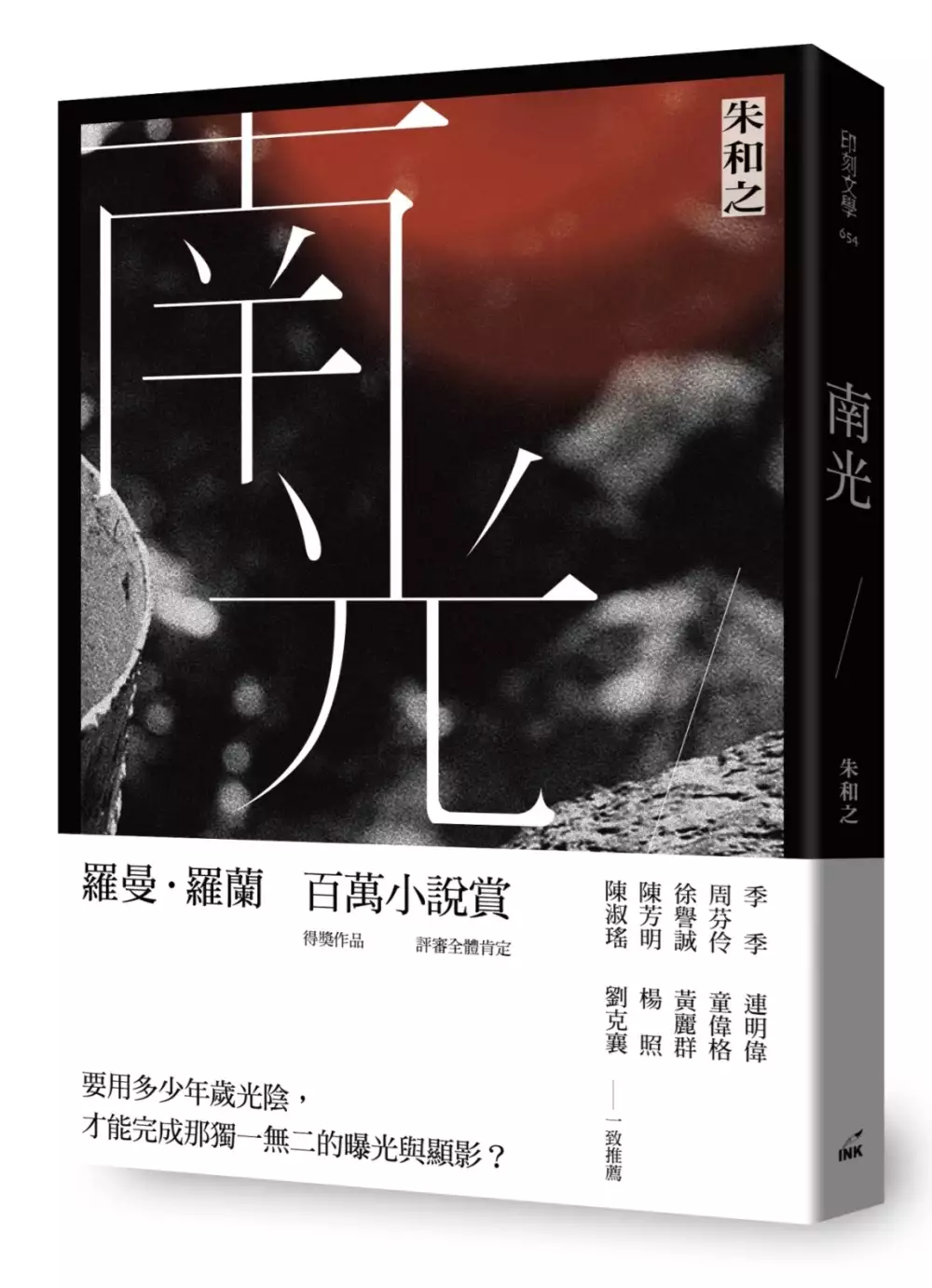

南光

為了解決羅曼羅蘭百萬小說賞 的問題,作者朱和之 這樣論述:

「羅曼‧羅蘭百萬小說賞」得獎作品,評審全體肯定! 若將一生凝縮為一格底片,你要擷取生命中哪個片段? 你會用多少年歲光陰,完成那獨一無二的曝光與顯影? 人們說那是會勾魂攝魄的機械,照一次,人就瘦一些,終至形銷骨立。 也許就是因為這樣,鄧騰煇才會對寫真如此著迷。明明是科學的產物,少年時的家族相片裡卻透散著恍如巫法祕術的魅力,從此便一頭栽進由光與銀鹽構成的寫真世界。他總是透過相機站在一旁觀看著,站在模特兒旁邊,站在人群旁邊,站在時代和歲月旁邊……看盡時空變換與跌宕,卻未曾留意歲月在自己容顏留下的跡痕…… 在視覺影像爆炸性增生的今天,作者以雋永的文字追索鄧南光的生命歷程

。不僅透過他手中的相機觀照時代更迭,更讓同時期的張才、彭瑞麟、郎靜山等攝影家共同發聲顯影,思索攝影作為現代文明,與社會、科學、政治等多種面向的深刻影響與互動。還原每一個細緻履跡,帶引讀者回到台灣寫真術初生的迷人年代。 名人推薦 季季、周芬伶、徐譽誠、陳芳明、陳淑瑤、連明偉、童偉格、黃麗群、楊照、劉克襄 一致推薦 《南光》是攝影家之名,也是日據時代相對於北國日本的,南島台灣之光。自此而後,相信《南光》將照亮更多讀者的眼睛。──季 季 《南光》對攝影藝術的神入、深入,能觸動人心,物的描寫與藝術精神的體會,細膩而生動。──周芬伶 那種敘述力道,讓讀者也融入歷史情境,使鄧南光

的形象及其攝影作品,生動地浮現出來。這才是真正的歷史小說。──陳芳明 《南光》值得這個獎,他深入到去體會、去瞭解、去重建鄧南光他在攝影的過程中,包括取材的變化跟他的心情。──楊 照 感謝《南光》提供嶄新角度,以小說的美好可能,讓讀者再次認識這位三○年代攝影家。──劉克襄

藝術的奧秘:姚一葦文學研究

為了解決羅曼羅蘭百萬小說賞 的問題,作者林淑慧 這樣論述:

本論文旨在研究姚一葦先生的翻譯、美學理論、戲劇創作與文學批評的建構及其文學現代性的思考,並藉由此個案關注臺灣戰後現代文學與中國新文學──特別是五四文學、現代主義文學──之間的關係。 在研究方法上,本論文首先透過史料的輯佚工作,尋得姚一葦在大陸時期的創作,以此重構姚一葦在大陸時期的閱讀史與創作歷程,探索其文學觀與批評觀的形塑與實踐,並從中考察臺灣戰後文學與中國新文學、世界思潮的銜接與鍛鑄。另一方面,本論文有計畫地訪談了曾與姚一葦從事文學雜誌編輯工作的編務委員,包括《筆匯》雜誌的尉天驄先生、《現代文學》的白先勇先生與柯慶明先生。意欲透過基礎的口述歷史記錄工作,深化報刊研究的信度與深度。 姚一

葦是從大陸帶來五四後的現代主義文學的代表之一。打破傳統禁忌和創新求變的五四精神,給予這位現代主義推手精神上的鼓勵,使臺灣現代主義有了歷史傳承的意義。姚一葦最初所接受的現代主義,應溯源自1930年代的中國上海、承繼自施蟄存在《現代》雜誌中所提倡的歐洲大陸(尤其是德奧系統)的現代主義。這一點與臺灣六○年代《現代文學》雜誌因其學院派色彩,對於現代主義的介紹大部分承襲於英美的現代主義有所不同,應而也別具意義。 本論文透過探討姚一葦促進現代小說的閱讀與臺灣藝術電影之發展的努力為例,揭示姚一葦如何在六○年代更進一步開拓了臺灣現代文學/電影批評的面向及視野,以及他接軌臺灣現代文學藝術與二次世界大戰後的西方

現代主義的關鍵地位。他透過日文書籍所接觸到的歐洲現代主義與英美當代文學理論,大部份承繼西方理性主義的觀念,由亞里士多德到康德、謝林、黑格爾,均有深度之認識。1949年以前,中國治美學與文學批評之學者,如朱光潛、宗白華等人,亦多立基於德國古典美學思想體系之上而加以發展。然而,受到政治上的影響,朱光潛、宗白華的體系受到蘇俄左派思想之壓制,使這一脈的美學在1949年以後的中國大陸亦多寂然無聲。反觀到了臺灣的姚一葦在此一階段所作的美學工作,其思想價值便格外值得注意。相較於大陸學者,姚一葦在德國古典美學的理性主義的系統之外,更注意到非理性主義思想系統的美學觀念,立基於此對提倡現代主義不遺餘力。 姚一葦

的美學理論與文學作品所展現的意義,在理論盛行的今日看來尤具意義。本論文重新回顧姚一葦畢生論述,恰巧也是傳統文學價值的重新肯定、古典美學的最後完成。文學和美學在將來必有不同的發展,但姚一葦為臺灣現代文學所留下的歷史基石,不管是對話或挑戰,必定是不可忽略。