羅曼 羅蘭 傳的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦徐穎寫的 寫實主義先驅米勒:〈拾穗〉、〈晚禱〉、〈牧羊女與羊群〉,生於土地安於土地,從大地母親身上汲取醇厚溫暖的力量 和StefanZweig的 昨日世界:一個歐洲人的回憶【80週年紀念版】(特別收錄:鬼才導演魏斯.安德森對談錄)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站2021攻坚克难|在平凡的生活中做英雄的自己-烟台要闻 - 水母网也說明:正如法国著名作家罗曼·罗兰在《名人传》中所写的:世界上有一种英雄主义,就是看清生活的真相以后依然热爱生活。 对于普通大众的我们来讲,或许成为不了 ...

這兩本書分別來自崧燁文化 和漫遊者文化所出版 。

東吳大學 音樂學系 周幼雯所指導 黃筱涵的 貝多芬《D大調第五號大提琴奏鳴曲》作品102之2 音樂分析與演奏詮釋/畢業音樂會 (2021),提出羅曼 羅蘭 傳關鍵因素是什麼,來自於貝多芬、大提琴、奏鳴曲、啟蒙運動、法國大革命。

而第二篇論文臺北市立大學 舞蹈學系 蕭君玲所指導 陳琦嵐的 女性與民族舞蹈的話語權:2022畢業製作《女家》創作分析與《逍遙III》表演詮釋 (2021),提出因為有 實作即研究、身體感、身心合一、女性主義的重點而找出了 羅曼 羅蘭 傳的解答。

最後網站電影頻道 - Gimy TV 劇迷影音則補充:... 泰勒·派瑞,卡迪小子,馬克·裏朗斯,羅布·摩根,託莫·希思黎,羅曼·米蒂齊揚,阿什利·班菲爾德, ... 主演:哈莉·貝瑞,斯蒂芬·亨德森,萊拉·羅蘭,阿丹·坎託,沙米爾·安德森, ...

寫實主義先驅米勒:〈拾穗〉、〈晚禱〉、〈牧羊女與羊群〉,生於土地安於土地,從大地母親身上汲取醇厚溫暖的力量

為了解決羅曼 羅蘭 傳 的問題,作者徐穎 這樣論述:

寫實主義先驅╳最受歡迎的近代畫家 他筆下的人物樸實而動人, 在一片情慾流動的藝術環境中,他退居巴爾比宗, 將農村秋收的景象描繪得詩情畫意,真實呈現農民們生活的苦難。 他是大家最熟悉的藝術大師──法蘭索瓦・米勒! 「他似乎是屬於另一個時代、另一個民族、有著不同思維的人。他在法國藝術中是獨一無二的,而且幾乎像是一個外國人。他同等地被他的崇拜者和誹謗者所誤解。」──羅曼・羅蘭(Romain Rolland) ▎〈簸穀的人〉(The Winnower) 農夫拿著簸箕用力搖晃的身影,也將米勒顛進沙龍展。 臉部被陰影遮住的簸穀者,象徵著默默耕耘,辛勤勞動,既無名又沒有地位的所有農夫

。 1848年在法國爆發的「二月革命」,工人們的奮起抗爭,觸動了米勒的神經,首度以農人為主題並被官方選入在沙龍成功展出的畫作,成為現實主義繪畫史上具有開創性的畫作。 ▎〈拾穗〉(The Gleaners) 猶如莊重的石碑一樣排列在廣闊無邊的原野上的三位農婦,在剛剛收割完的這片暗濁色的麥田裡,點點金黃色在畫中明亮卻少之又少的麥穗,昭示著農婦付出與收穫不成正比,彎下的背上乘載的重量,厚實且心安。 初見米勒在畫中運用寫實主義的的技法,三位處於艱難狀態下的工作的農婦形象,營造出威嚴莊重的氣氛,美感來自於米勒那簡潔而又富有節奏感的輪廓勾勒以及雕塑式的圓實造型。 ▎〈晚禱〉(T

he Angelus) 沒有看見鐘的影子,卻彷彿聽到遠處教堂傳來的鐘聲與虔誠的禱告聲。 身為虔誠的基督徒,畫作中時常漫布的濃厚宗教意味是屬於米勒的獨有韻味,落日餘暉下,靜謐沉寂的大地和屏息靜默的夫妻融為一體,無限虔誠的神態與靜謐的力量,讓虔誠的心聲充滿了整個空間。 ▎〈牧羊女與羊群〉(Shepherdess with her Flock) 高高的地平線、平坦而遼闊的草原、熙熙攘攘的羊群,一位年輕的牧羊女獨自佇立,身上披著厚重的毛氈,背對著羊群,逆著彩霞的光,獨自編織著手上的毛衣。她微躬的體態與專注的神情,猶如禱告般虔誠。 1864年的沙龍展公開展出,首次獲得佳評如潮的畫

作,被權威藝評家高帝耶(Théophile Gautier)稱讚它是「一幅完美的畫」,承襲的一貫具有宗教氛圍感的祥和靜謐,一望無際的曠野與淡淡的愁緒令人喟嘆。 ▎〈春〉(Spring) 繽紛的色彩,嫩綠的森林、新綠的小草、深綠的大樹、金黃的陽光,遠處的彩虹,構成了層次分明、色彩斑斕的圖景,詩情畫意,春意盎然,感受到無限生機。 米勒晚年四季作品中的一幅,他大多將對自然的理念寄託在農民身上,這是少見的正面接近自然,直接感受到大自然的生命舞臺。由於受當時畫派影響,追求對「光」和「色」的主觀感受與表達,整幅畫面顯得十分多彩、明亮。有別於以往的現實主義繪畫,用色鮮豔、筆法奔放,充滿神奇力

量的田園風光,感受生生不息的生命力。 本書特色 米勒是一名高貴而不朽的人性畫家,是法國史上最受人們愛戴的寫實畫家,他依靠泥土地而生,最後也安然歸於泥土地。身為一名真正的現實主義農民畫家,他的精神永遠不會逝去,他對鄉村田園的留戀、對農民生活的真實感悟將永遠留在人類藝術長河中。

羅曼 羅蘭 傳進入發燒排行的影片

【線上課程】《過好人生學》~除了熱情,你更需要知道的事

讓你建立迎向未來的思維與能力!

課程連結:https://pse.is/H8JXH

第一講免費試聽:https://youtu.be/-EHOn0UxMys

【哈克獨門心法工作坊】~穿越迷霧,懂一個人真正的樣子~2019/10/19開課

課程連結:https://www.koob.com.tw/contents/4022

【人際維基】桌遊體驗會~讓你一玩就懂別人的在乎~8/3(六)14:00

活動資訊課程:https://www.koob.com.tw/contents/3072

【線上課程】《時間駕訓班》~

學會提升效率,擺脫瞎忙人生,做自己時間的主人

課程連結:https://pse.is/DDDHB

第一講免費試聽:https://youtu.be/flfm52T6lE8

【線上課程】《人際斷捨離》~

讓你留下怦然心動的關係,活出輕盈自在的人生!

課程連結:https://pse.is/E5MW5

第一講免費試聽:https://youtu.be/YyLvd1cNcDw

線上課程【不用開口,就讓你擁有人際好感】

啟動人際溝通的關鍵影響力 https://goo.gl/v3ojdo

桌遊【人際維基】~一玩就懂得別人的在乎:https://goo.gl/Ej4hjQ

到蝦皮購買【人際維基】:https://goo.gl/ASruqR

=============================

以下為本段內容文稿:

歡迎來到「一天聽一點」,這是我們「過好人生」系列的最後一集。

接著我們上一集談到的兩種舊思維,它分別是「太需要正確答案」和「只要認識自己,一切就都會沒問題」。

在這之後啊,今天我們來聊一聊第三種要命的「思想遺毒」,那就是「單一視角」。什麼叫「單一視角」呢?

我來講個例子,你馬上就會明白。這就像是有些人一直認為,世界上最理想的工作就是「公務員」。

所以不管自己在學校裡,讀的是什麼樣的科系,只要工作幾年不順利、賺不到錢,腦子裡就會跳出這個「終極的選項」,那就是去考公務員。

其實我們都知道,公務員早就已經不是爽差了,他們也有業績壓力,而且退休金、福利各方面一直被砍;過去那種「鐵飯碗」,甚至於「金飯碗」的光環早就不在了。

這種一遇到挫折,就想要去考公務員的想法,真的能夠讓自己過一個好人生嗎?

更可怕的是喔,這種「單一選項、單一視角」的習慣,很容易讓我們的眼界,沒有辦法打開,慢慢的變成了「自我侷限」!

就像是讀了法律就要當律師,讀了諮商就要當心理師,否則就叫做「失敗」,真的是滿臉黑人問號啊!

到這裡,你聽出關鍵了沒有?這第三種致命的「思想遺毒」,就是讓你沒有辦法幫自己打開可能性,你會越活越累、越活越茫然的主要原因。

如果你對於生涯、對於工作仍然有「只要怎樣,從此以後就可以怎樣」這種邏輯跟想法;那麼你就是頂著20世紀的腦袋,但還沒有意識到,自己已經活在21世紀,甚至於根本有沒意識到,21世紀其實是一個怎樣的世界?

假如我們把過去習以為常的好工作,像是醫生、老師、公務員這些部分喔,比喻成職場上的一種「物種」。那你有沒有發現,這些過去認為的「好物種」,到今天他的優勢還存在嗎?

今天的醫生,在全民健保的制度下,薪水大不如前,而且還經常超時加班。今天的老師,在面對恐龍家長的時候,常常搞得沒有下班時間,好像呢是這些家長孩子的貼身保姆一樣,連一份基本的尊嚴都沒有。

所以如果就以長遠的眼光來看,要是你把注意力,侷限在「物種」的思維上,那當然就繞不出眼前的死胡同嘛!

無論在未來的世界裡,醫生和老師這種傳統職業,會面對怎麼樣的挑戰;我想邀請你想一想,現在的你,會覺得上個世紀那些馬車伕、接線生他們失業了,他們好可憐啊;所以要去保障他們的工作權、捍衛他們的生計嗎?

當然不會嘛!因為在時代的變遷下,這些工作失去了市場的需求,也就沒有存在的必要。

所以不管接下來會消失的職業是什麼,我們都肯定一百年後的人,不會因為我們現在即將要被淘汰的產業,感覺到任何的惋惜,這其實是一樣的道理。

這也像是我們面對「全球暖化」這樣的議題,大家都很擔心北極熊即將瀕臨絕種,這件事情我個人很難過,而且覺得很可惜,也努力的想要替環保盡一份心力。

但是如果跳開來看,我們不得不承認氣溫繼續上升,不只是北極熊,很多物種都會跟著消失,這是你我都很難阻止的趨勢。

可是就在此同時,新的物種他產生新的生態,也會一直同步的發生;這就是地球生態運行的規則。就像是恐龍滅亡了,整個地球的生態圈,仍持續不斷的繁衍出新的物種,不是嗎?

如果把這個道理,轉換到工作跟人生來看,你現在堅守的單一職業,無論是銀行的人員,或者是老師;隨著科技或少子化的發展,這些「物種」你覺得會不會滅亡?他其實是會滅亡的。

但其他的新工作也會同時跑出來,形成新的產業,只要你能夠長出「生態圈」這樣的思維,你就能夠確保自己的生涯,是欣欣向榮的。

事實上呢,我們現在所處的21世紀,它已經是個「生態圈」的世界了!

而能夠讓你在21世紀活下來的新思維,就是抓緊自己的「核心能力」,你才能夠創造出屬於自己的生態圈,擺脫「物種」他可能會瀕臨滅亡的命運。

說到這裡喔,你一定會很好奇,什麼叫做「緊抓自己的『核心能力』?」簡單來說呢,假設你讀了醫學院,那麼你的核心能力就是「醫學專業」。

除了醫生這個「物種」之外,你可以成為一個醫學作家、醫學企業家、醫學攝影師,甚至於還能當市長、當總統;而不是擁有醫學專業,就只能當醫生這種「單一視角」的選擇啊!

我再舉個例子,假設你的專業是「編劇」,那麼你的核心能力是「說故事」。所以你輸出的形式,就可以有小說、散文、腳本…等等等,而不是認為當了編劇,就只能寫劇本,被這種單一的發展型式困住。

你過去所有的經驗都是你的資源,而不是你的負擔。很多人的生命會過得不好,就是一直死守著這種「過去如何,現在就只能那樣」,這其實就是一種「物種」的思維!

而抓住自己的核心能力,其實是一種看透本質的能力。也就是說,只要你能夠掌握自己的核心,多打開眼界、在不同的領域之間勇敢的去嘗試,就會有機會發展出,一個更適合你過好人生的生態圈。

在這裡跟你分享一個冷知識,不曉得你知不知道,在20世紀以前的人,一輩子只做一個工作,這叫做正常。

但在不久的未來,到了21世紀中期啊,一個工作者在38歲的時候,換第14份工作,那才是正常!

這些年來呢,在我的專業工作裡,陪伴很多人走過他們的生涯議題,經常讓我感到很心疼的一點,那就是喔,他們不自覺的帶著20世紀的腦袋,但是卻想過21世紀的生活。

更露骨一點,那就是「人工智慧的時代已經來臨,他們卻用工人智慧的腦袋面對人生」。

這就像是很多計程車業者,看不懂Uber、滴滴打車,這些軟體帶來的產業規則改變,所以被瓜分了市場,現在才會撞得滿頭包,還帶傷追趕得很辛苦。

你一定聽過一句話,「人生是選擇的結果」。只要你活在世界上的一天,人生裡的選擇問題,就會不斷的發生。

我們沒辦法控制未來的模樣,但我們可以掌握的是,讓自己先具備面對未來不確定性的思維,如此啊,就能夠做出更適合自己的選擇。

我沒有辦法代替你過好你的人生,但是我可以跟你分享對於未來的洞察。就像是現在每個人經常使用的「Google map」一樣。

在你不知道該往哪裡走的時候,陪伴你建立「過好人生」的關鍵能力,活出你想要的滿足,過個好人生。

諾貝爾文學獎得主,羅曼羅蘭說過一句話喔,「世上只有一種真正的英雄主義,就是認清生活的真相之後,依然熱愛生活。」

在我的【過好人生學】線上課程裡,我會幫你打破「終極選項」跟「路徑依賴」的迷思;就像今天提到的各種例子,打破這些僵固的、不切實際的想法,讓你一步步的學會跟不確定共處。

此外呢,你還能夠學會「創造結果的能力、建立生態圈的能力、做決定的能力,以及創造意義的能力」。

這些都是過好人生的前提,所以呢,請你幫自己一個忙,加入【過好人生學】,因為你值得過個更好的人生,歡迎你踏上屬於自己的英雄旅程。

希望今天的分享,能夠帶給你一些啟發與幫助,我是凱宇。

如果你喜歡我製作的內容,請在影片裡按個喜歡,並且訂閱我們的頻道。別忘了訂閱旁邊的小鈴鐺,按下去;這樣子你就不會錯過我們所製作的內容。

就如同今天內容所提到的,要過好人生,有時候考驗我們的,並不是在於有沒有機會掉到頭上;而是在於我們有沒有具備好相關的思維,我們有沒有為未來的「不確定性」做好準備?

所以【過好人生學】這是一門為你準備的課程,如果在你的生命當中,你曾經不止一次的問自己:「這輩子只能這樣嗎?」,那麼歡迎你加入這一門課。

這一門課能給你的不是答案,而是一個能夠幫助你找到答案的思維方式。因為你值得過一個更好的人生!

詳細的課程內容,在我們的影片說明裡都有,歡迎你的加入。謝謝你的收看,我們再會。

貝多芬《D大調第五號大提琴奏鳴曲》作品102之2 音樂分析與演奏詮釋/畢業音樂會

為了解決羅曼 羅蘭 傳 的問題,作者黃筱涵 這樣論述:

路德維西‧范‧貝多芬(Ludwig van Beethoven, 1770-1827)出生於德國波昂(Bonn),其所處的時代橫跨了古典及浪漫時期,成長時期受到啟蒙運動以及法國大革命的影響,為一個社會動盪的時代背景,影響當時的音樂文化環境。 本論文研究題目《D大調第五號大提琴奏鳴曲》作品102之2為貝多芬晚期的作品,創作於1815-1817年之間,全文共分五個章節,第一章緒論,說明本文之研究背景與動機、研究目的、內容與架構及研究方法。第二章陳述貝多芬生平以及此曲創作背景。第三章,筆者將針對樂曲本身進行詳細的樂曲分析。第四章,筆者以演奏者的角度看待這首樂曲,對樂曲本

身的詮釋進行深入的探討及說明。第五章為結論,是綜合上述所有研究內容的總結。畢業音樂會曲目:巴赫:C大調第三號大提琴無伴奏組曲,作品1009貝多芬:G小調第二號大提琴奏鳴曲,作品5馬悌努:羅西尼主題變奏曲蕭邦:G小調大提琴奏鳴曲,作品65

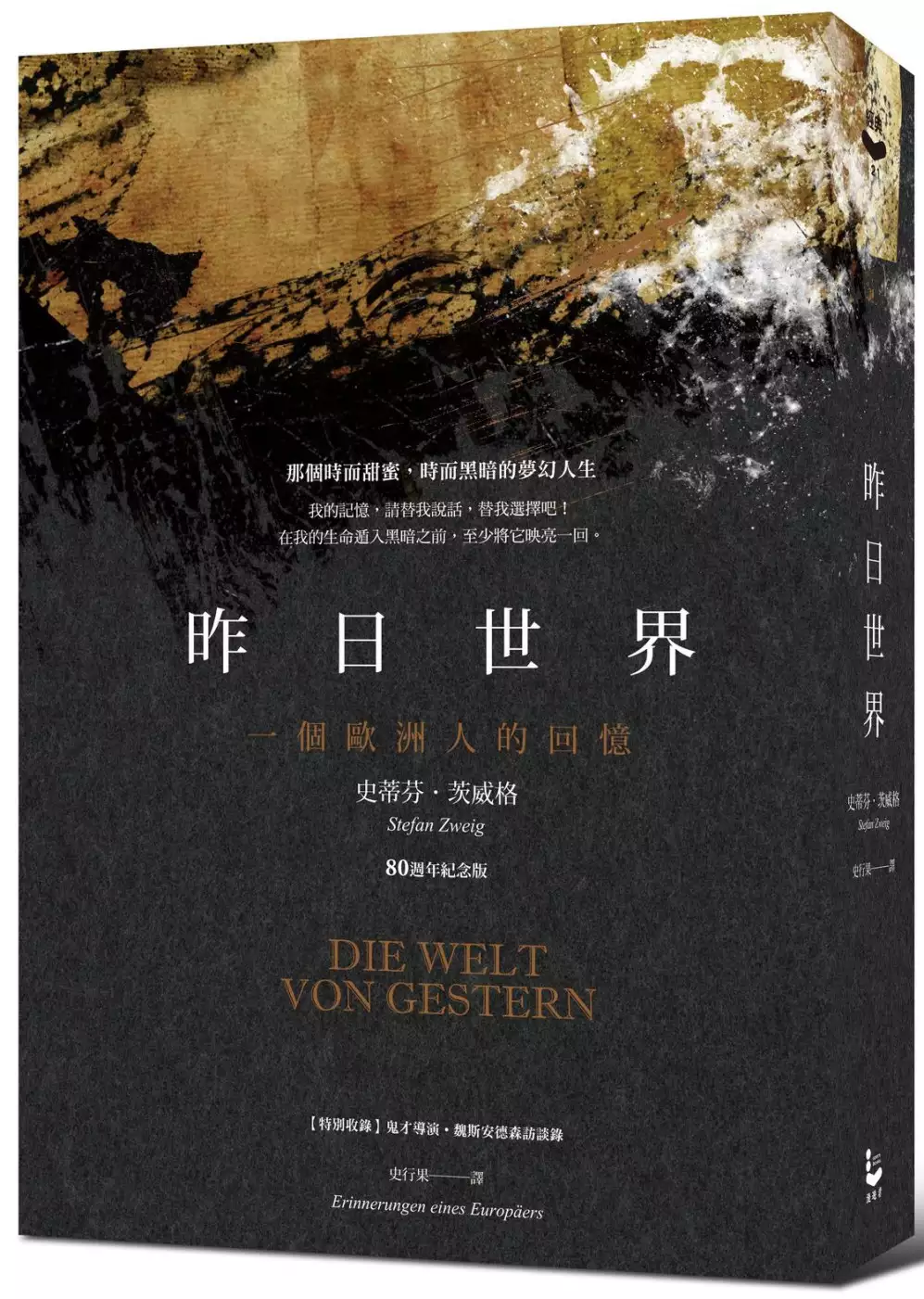

昨日世界:一個歐洲人的回憶【80週年紀念版】(特別收錄:鬼才導演魏斯.安德森對談錄)

為了解決羅曼 羅蘭 傳 的問題,作者StefanZweig 這樣論述:

世紀末最後的精神貴族 茨威格用盡生命最後的氣力,寫給世界的遺書 「羅馬的太陽已經沉沒。我們的白晝已經過去。 烏雲、夜露和危險正在逼近;我們的事業已成灰燼。」 ――莎士比亞《凱撒大帝》 歐洲消逝的黃金時代僅存的文字證明 電影《歡迎來到布達佩斯大飯店》靈感泉源 【特別收錄】鬼才導演.魏斯安德森訪談錄,暢談他的靈感來源:茨威格與其作品 「茨威格太會說故事,讓《昨日世界》成為今日世界的鏡子。最值得推薦川普讀的一本書。」──耿一偉 「我們每個人都是這種巨大轉變的見證人,每個人都迫不得已成了見證人。」──漢娜.鄂蘭 一戰後,他告別唯美,冷靜潛沉,寫出《一位陌生女子的來信》 二

戰後,他信念崩潰,傾盡心念,刻下《昨日世界》的字字句句 只因為,文字是他向世界訣別的唯一方式 《昨日世界》藏著一個時而甜蜜,時而黑暗的夢幻人生 當他的世界像被炸成碎片的藏寶盒 茨威格仍然選擇擁抱昨日的幻覺 「出於絕望,我正在寫自己一生的歷史。」 茨威格留給世界的不只是陌生女子的來信,還有關於他自身的死亡之謎。這安歇在遺作《昨日世界》中的謎團,卻召喚出維也納的黃金時代: 一戰之前,那太平的「黃金時代」,是理想、自由、文化、藝術得以抽長茁壯的沃土,他的故鄉維也納更是舉城上下熱愛文化藝術的優雅城市,凝聚了幾世紀以來的卓越成就。 茨威格身邊圍繞著當時最重要的文

壇作家與藝術家:羅丹、里爾克、托瑪斯.曼、羅曼.羅蘭、喬伊斯、佛洛伊德、約翰.史特勞斯、霍夫曼斯塔爾……他生動地描繪了他的生活與文人軼事,勾勒出一幅令人驚歎的時代肖像。而這一切,在一戰後一夕崩潰,二戰更摧毀了他的精神家園: 「人類自相殘殺帶給我的恐懼,遠甚於死亡,而現在,那場將我們的生存、幸福、時間和財富都當作賭注的賭博又開始了……我感到一生之中從未有過的孤獨。」 又一個時代結束,又一個新時代開始。在前方迎接的,是全新的美好變革,還是更大的崩壞? 人們總是堅信,良知依然存在,野蠻終究是有限度的,總有一天會被人性消滅。然而,茨威格早已預見,這扇有可能開啟的希望之窗,似乎注定會一

再因為人類的無知與自欺,被無預警地突然關上。難保有一天,我們又會再度成為暴行之下的犧牲者…… 【訪談者簡介】 魏斯.安德森(Wes Anderson, 1969-) 美國電影導演、編劇和監製。以冷調幽默的電影手法著稱,擁有自成一格的電影魅力。 2014年作品《歡迎來到布達佩斯大飯店》成為第64屆柏林影展開幕片並贏得評審團大獎,被《時代雜誌》評為年度十大佳片第一名。 片中主角古斯塔夫先生與作家都是依照茨威格的形象來塑造的。 喬治.普羅契尼克(George Prochnik) 茨威格傳記作者,著有《褚威格最後的放逐:一個永恆過客的錯位人生》,此書亦得到多項圖書獎肯

定 名家推薦 謝哲青、楊佳嫻、胡晴舫、耿一偉、陳思宏、焦元溥──世紀推薦 ★茨威格的《昨日世界》是我所知對那「幻滅世界的唯一文字證明」。――漢娜.鄂蘭 ★在閱讀《昨日世界》過程中,我被書中如此多被遮蔽的事實震驚和觸動。茨威格書中有許多對自己生活片段的描述,有一些我們也用在了電影中。在讀到《昨日世界》之前,我們其實對他生活的時代所知甚少。――魏斯.安德森,《歡迎來到布達佩斯大飯店》導演

女性與民族舞蹈的話語權:2022畢業製作《女家》創作分析與《逍遙III》表演詮釋

為了解決羅曼 羅蘭 傳 的問題,作者陳琦嵐 這樣論述:

歲月長流裡的我們用彼此生命色彩相互暈染,輕輕暈開那些美好、堅毅、思念的、關於我們的歲月故事,勾勒出屬於我們的製作。《歲月釀的众》於2022年01月07日演出,是一場由蕭君玲主任帶領,我與張智傑、邱芷涵於臺北市立大學博愛校區中正堂舉辦的畢業製作,共發表四首舞作。在此製作中,我創作《女家》來爬梳自我成長在男尊女卑的家庭中的感受,並參與表演蕭君玲編創的《逍遙III》,以深究民族舞的傳承與創新以及角色詮釋。不論是在傳統或當代,重男輕女這個沉默共識依舊存在,只是隨著大環境時代的變化而成為隱性因子。如何用當代的視角及眼界來看待此性別議題,正是編舞者想藉此創作機會來探討的。實作即研究為此創作/展演研究

主要的研究方法,不論是身為編舞者或是表演者的我,此方法都是一種自我探索的管道,如何在舞動的當下達到身心合一的存有狀態,是從每一次排練中,反覆與身體工作的循環裡釐清的。期望藉此創作及表演的機會來找尋身體感,並反思自我看待事物之觀點,以及如何將自我觀點與社會產生共鳴與對話。

羅曼 羅蘭 傳的網路口碑排行榜

-

#1.讓我們一起欣賞羅曼羅蘭的經典作品! - 歷史趣聞網

闡明:羅曼·羅蘭的作品形式十分豐富,其中包括小說、戲劇、散文、傳記等 ... 在完成《名人傳》後,羅曼·羅蘭的創作形式又發生了改變,主要以小說爲主 ... 於 www.lsqww.com -

#2.羅蘭是誰?法國文學家羅曼·羅蘭生平簡介 - 歷史

1892年,他與巴黎名教授勃萊亞之女克洛蒂爾特結婚,一位千金小姐,又是名交際花,愛上了一個窮書生,這在當時的社交界傳爲佳話。1901年,由於一介寒士的 ... 於 www.fflsw.com -

#3.2021攻坚克难|在平凡的生活中做英雄的自己-烟台要闻 - 水母网

正如法国著名作家罗曼·罗兰在《名人传》中所写的:世界上有一种英雄主义,就是看清生活的真相以后依然热爱生活。 对于普通大众的我们来讲,或许成为不了 ... 於 u.shm.com.cn -

#4.電影頻道 - Gimy TV 劇迷影音

... 泰勒·派瑞,卡迪小子,馬克·裏朗斯,羅布·摩根,託莫·希思黎,羅曼·米蒂齊揚,阿什利·班菲爾德, ... 主演:哈莉·貝瑞,斯蒂芬·亨德森,萊拉·羅蘭,阿丹·坎託,沙米爾·安德森, ... 於 gimytv.com -

#5.名人传全译本罗曼罗兰著世界文学名著经典文学书籍正版

名人传全译本罗曼罗兰著世界文学名著经典文学书籍正版[(法)罗曼·罗兰] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. 名人传全译本罗曼罗兰著世界文学名著 ... 於 www.amazon.com -

#6.羅曼羅蘭(Romain Rolland) - 教育百科| 教育雲線上字典

著有《貝多芬傳》、《米開朗基羅傳》、《托爾斯泰傳》、《甘地傳》。其長篇小說《約翰克利斯多夫》,西元一九一五年獲諾貝爾文學獎。 於 pedia.cloud.edu.tw -

#7.羅曼·羅蘭 - 求真百科

<約翰·克利斯朵夫>《名人傳》 。 羅曼·羅蘭(Romain Rolland,1866年1月29日-1944年12月30日),1866年生於法國克拉姆 ... 於 factpedia.org -

#8.每天聽本書:《羅曼·羅蘭傳》 - code學習

每天聽本書:《羅曼·羅蘭傳》. 作者:葉子的書屋 2021-10-27 03:13:41. 曆史上最好的傳記作家、作者,斯蒂芬茨威格,奧地利的小說家、詩人、劇作家,同時也是一名優秀 ... 於 www.coderstudy.co -

#9.該書又稱《名人傳》,集結了作者認為的三大巨人——貝多芬

《巨人三傳》:該書為樂天出版社於民國五十七年發行之初版一刷絕版書。此書原著羅曼.羅蘭為二十世紀創作大家,該書又稱《名人傳》,集結了作者認為的三大巨人——貝多 ... 於 m.facebook.com -

#10.羅曼羅蘭有什麼之稱除《名人傳》外另一部長篇小說是什麼

1樓:匿名使用者. 羅曼羅蘭有“傳記文學的創始人”之稱. 除《名人傳》外另一部長篇**是《約翰·克利斯朵夫》. 2樓:月黃昏曉. 於 www.diklearn.com -

#11.浙大博士跳江自杀:2021年最后1个月,孩子,若你撑不下去

去年10月10日晚上,一则紧急寻人的消息在网上传开,牵动了不少人的心。 ... 罗曼·罗兰说: “爱是生命的火焰,没有它,一切都将变成黑夜。 於 posts.careerengine.us -

#12.罗曼·罗兰传- 茨威格 - Google Books

作者与罗曼·罗兰是好友,作者用这本传记表现了他对罗曼·罗兰的友谊和忠诚。全书分六个部分:生平写照、从戏剧起步、英雄传记、约翰·克利斯朵夫、诙谐的间奏曲、欧洲的 ... 於 books.google.com -

#13.世界名著作品集13: 三巨人傳(全新譯校版) | 誠品線上

作者介紹□作者簡介羅曼.羅蘭羅曼‧羅蘭羅曼‧羅蘭Romain Rolland 1866-1944 法國著名批判現實主義作家、音樂評論家,諾貝爾文學獎得主。一八六七年出生於法國中部的克拉梅 ... 於 www.eslite.com -

#14.電影線上看- 小鴨影音- 追劇上小鴨

哈莉·貝瑞 斯蒂芬·亨德森 萊拉·羅蘭 阿丹·坎託 沙米爾·安德森 安德萊內·列諾斯 尼古拉·尼克拉斐 馬塞拉·倫茨·波普 丹妮·狄龍 希拉·阿蒂姆 威爾·布拉格 ... 九霄龍吟傳. 於 777tv.me -

#15.辭典檢視[羅曼羅蘭

字詞:羅曼羅蘭,注音:ㄌㄨㄛˊ ㄇㄢˋ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄢˊ,釋義:人名。(西元1866~1944)法國小說家、劇 ... 著有《貝多芬傳》、《米開朗基羅傳》、《托爾斯泰傳》、《甘地傳》。 於 dict.revised.moe.edu.tw -

#16.罗曼·罗兰传- 茨威格, 为文 - Google Books

Title, 罗曼·罗兰传. Authors, 茨威格, 为文·方. Publisher, 湖南人民出版社, 1984. Length, 257 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan ... 於 books.google.com -

#17.郑州海底捞一段偷拍视频流出,全网疯传。热搜的背后 - 文学城 ...

因为人生的路,只能自己一步一步去走,真正能够理解你的,也只有你自己。 正如罗曼·罗兰说的那句名言: 世上只有一种英雄主义, ... 於 blog.wenxuecity.com -

#18.廖久明评《九人》|唤醒被遗忘多年的美好历史 - 澎湃新闻

《九人:罗曼·罗兰与中国留学生》,刘志侠著,人民文学出版社2020年11月 ... 泰传〉代序》《1936年〈约翰·克利斯朵夫〉翻译》两节写傅雷与罗曼·罗兰 ... 於 m.thepaper.cn -

#19.《约翰‧克利斯朵夫》Jean-Christophe 譯者弁言《羅曼‧羅蘭傳》

羅曼 ·羅蘭傳羅曼·羅蘭傳作者: 斯蒂芬·茨威格(奧) 出版社: 台南: 文祥1989 229頁 團結出版社出版年: 2003-11-01頁數: 330 於 hcbooks.blogspot.com -

#20.讀羅曼羅蘭的《名人傳》寫500字讀後感

閱讀了羅曼·羅蘭的《名人傳》,深有感觸。羅曼·羅蘭是20世紀法國著名作家,他的作品是人們強大的精神支柱。《名人傳》寫的是貝多芬,米開朗基羅和托爾斯泰 ... 於 www.bees.pub -

#21.被初恋女友妈妈嫌弃,脸像被人用屁股坐了一样,今终成影帝

罗曼罗兰 说:“你只有感谢曾经折磨过自己的人和事,才能体会出那实际上短暂而 ... 可此时传来了一个不好的消息,初恋女友不幸发生车祸被撞成了植物人。 於 sunnews.cc -

#22.烈焰:閱讀札記 Ⅰ: 閱讀札記 I - 第 33 頁 - Google 圖書結果

一本是《貝多芬傳》(Vie de Beethoven)。今天我們所認識的貝多芬形象──一個耳聾、痛苦但是把歡樂帶給世人的音樂家,就是羅曼.羅蘭賦予他的。另外他還寫了《米開朗基羅 ... 於 books.google.com.tw -

#23.羅曼·羅蘭作品《巨人三傳》 - 博客來

書名:羅曼·羅蘭作品《巨人三傳》,語言:簡體中文,ISBN:9787553110158,頁數:293,出版社:巴蜀書社,作者:(法)羅曼·羅蘭,出版日期:2018/10/01,類別:史地. 於 www.books.com.tw -

#24.遇见南墙遇见你「免费小说」温甚祁展蓉大结局阅读-奇幻

魔幻三字经 · 王阳明心学80讲 · 米开朗基罗传(罗曼·罗兰著) · 极乐歌专辑(二) · 人性的弱点(解读版). 周排行. 月排行. 第一卷死神的特使第一千零四章意料之外的 ... 於 m.45mjt.maomistore.cn -

#25.羅曼羅蘭在名人傳裡對米開朗基羅是怎麼評價的呀? - 劇多

羅曼羅蘭 在《名人傳》中對米開朗琪羅的評價: 這就是文藝復興時期偉大的藝術家米開朗基羅。有人認為他之所以終生未婚,是由於其貌不揚,導致他有很 ... 於 www.juduo.cc -

#26.罗曼·罗兰(法国作家、思想家)_搜狗百科

他一生为争取人类的自由、民主与光明进行了不屈的斗争,对人类进步事业做出了一定贡献,主要作品有《名人传》《约翰·克利斯朵夫》等。 中文名罗曼·罗兰. 於 baike.sogou.com -

#27.罗曼罗兰传- 威尔逊 - Google Books

QR code for 罗曼罗兰传. Title, 罗曼罗兰传. Author, 威尔逊. Edition, 3. Publisher, 文化生活出版社, 1951. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan ... 於 books.google.com -

#28.罗兰·罗曼

罗曼 ·罗兰(Romain Rolland)是世界公认的作家和编剧。 但是,并非每位作品爱好者都知道这位法国小说家是一位出色的音乐家,音乐史学家,并且积极参与社交活动。 於 chi.culturell.com -

#29.罗曼・罗兰传(英文原版) - 起点中文网

罗曼 ・罗兰传(英文原版)是(奥地利)茨威格创作的文学家类小说,起点中文网提供罗曼・罗兰传(英文原版)部分章节免费在线阅读,此外还提供罗曼・罗兰传(英文原版)全本 ... 於 book.qidian.com -

#30.獨/羅蘭九份吃肉圓「跟家人有關」!手機沒存照片震驚原因曝光

「日本帝王級牛郎」羅蘭日前旋風訪台,造成路人圍觀的場面, ... 風的茶樓,直呼「讓我想起很多兒時和家人的回憶」,當下還開心說要把相片傳給媽媽。 於 star.ettoday.net -

#31.名人傳-法國作家羅曼·羅蘭創作的傳記作品 - 華人百科

《名人傳》是由19世紀末20世紀初法國著名批判現實主義作家、音樂家、小說家、劇作家、社會活動家羅曼·羅蘭編著,經由中國著名翻譯家傅雷翻譯傳入中國。《名人傳》 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#32.罗曼罗兰传 - 南开大学图书馆书目检索系统

题名/责任者: 罗曼罗兰传/Ronald A. Wilson著沈练之译. 出版发行项: 上海:文化生活出版社,民国38年 [1949]. ISBN及定价: /金圆六角. 载体形态项: 113页, [1] 叶图版:图 ... 於 222.30.43.114 -

#33.曹长青:十几岁的孩子该读什么书(图) - 读书- 推荐- 书籍 - 看中国

罗曼 ・罗兰(Romain Rolland)的《约翰・克利斯朵夫》(Jean-Christophe). 这是一部个人英雄主义交响乐,曾经深刻地影响了中国40、50、60年代出生的 ... 於 www.secretchina.com -

#34.罗曼·罗兰简介_资料介绍 - 名言通

这位近、现代传记文学大师的《名人传》(《贝多芬传》(1903)、《米开朗琪罗传》(1906)和《托尔斯泰传》(1911))),对当代传记文学仍然产生巨大影响。 於 www.mingyantong.com -

#35.天津大学

从电池到无电池:从能源的角度看移动通信和传感技术. 上午10:00 ... 罗曼·罗兰(图源:赵佳楠) . 今天06:30转发(1)|评论(4). #天津大学[超话]# #晚安,北洋# 路灯把 ... 於 www.tju.edu.cn -

#36.楊照閱讀札記套書(紙本書,全三冊) - Google 圖書結果

一本是《貝多芬傳》(Vie de Beethoven)。今天我們所認識的貝多芬形象──一個耳聾、痛苦但是把歡樂帶給世人的音樂家,就是羅曼.羅蘭賦予他的。另外他還寫了《米開朗基羅 ... 於 books.google.com.tw -

#37.羅曼羅蘭名人傳讀後感 - 勵志人生網

羅曼羅蘭 名人傳讀後感(一)痛苦與磨難造就的偉人。自古以來,傳記幾乎都是記載名人的豐功偉績,而《名人傳》卻使我們看到了他們和常人一樣的痛苦、掙扎與矛盾。 於 www.zeelive.com.tw -

#38.罗曼罗兰传价格 - 购物头条- 星期三

名人传/罗曼罗兰书籍正版包邮(人民教育出版社)(8年级下册推荐)书目/语文/ · ¥27.6 ; 名人传小学生课外书四五六年级课外阅读书籍必读经典书目老师推荐罗曼罗兰世界名著名人 ... 於 m.xing73.com -

#39.[看球笔记]同样的剧本同样的绝杀绝地求生?还有谁!

第92分钟,津门虎得到角球机会,马格诺接维基诺维奇的传球打进全场唯一一球。 ... 罗曼罗兰说过:“世界上只有一种英雄主义,那就是看清生活的真相之后 ... 於 xxiinews.cn -

#40.星空下名人傳羅曼羅蘭傅雷翻譯譯文經典精裝本貝多芬傳米開朗 ...

簡體中文版名人傳作者: [法] 羅曼·羅蘭出版社: 上海譯文出版社原作名: Vies des Hommes Illustres 譯者: 傅雷出版年: 2017-8 頁數: 432 裝幀: 精裝叢書: 譯文 ... 於 shopee.tw -

#41.貝多芬傳羅曼羅蘭-新人首單立減十元 - 淘寶

【九年級書目】貝多芬傳羅曼羅蘭著傅雷譯新課本要求閱讀書目知名音樂家傳記世界名著傳記文學經典圖書籍. 9787507545937. ¥. 22.4. 已售3件. 9評價. 於 world.taobao.com -

#42.男生__【六夜小说网】

1149 1 中国著名帝王曹操传 · 中国著名帝王曹操传 ... 49187 8 兔小贝之成语故事; 2983 9 米开朗基罗传(罗曼·罗兰著) · 更多 更新时间:2021-12-31. 於 q2hyv.in-fun.cn -

#43.羅蘭作品《巨人三傳》 (法)羅曼 - 台灣高等教育出版社

《巨人三傳》是羅曼·羅蘭所著的關於音樂、美術、文學三方面的巨人的傳記,分別為《貝多芬傳》《米開朗基羅傳》和《托爾斯泰傳》,都是影響極為深遠的名人傳記。 於 www.thep.com.tw -

#44.羅曼·羅蘭《名人傳》好詞好句摘抄- 經典的句子 - 皮皮勵志網

羅曼 ·羅蘭《名人傳》好詞好句摘抄《名人傳》,是19世紀末20世紀初法國著名批判現實主義作家羅曼·羅蘭(1866~1944年)創作的人物傳記作品,它 ... 於 www.pplzw.com -

#45.羅曼·羅蘭傳

我們曾經敬奉之至的多少座豐碑都已坍塌破碎,被動盪夷為平地;羅曼·羅蘭樹起的豐碑卻挺過槍林彈雨,穿過唇槍舌劍,傲然屹立。他的作品是人們強大的精神支柱,在這個 ... 於 www.haobook123.com -

#46.羅曼羅蘭格言集 - 第 108 頁 - Google 圖書結果

《羅摩•克里史納傳》「創造」在每一瞬間不斷地反覆進行著。所以,宗教絕不是已完成的事業。宗教是永不休止的行為,行動的意志;是一道活泉,而非一灘死水。 於 books.google.com.tw -

#47.罗曼罗兰传- 威尔逊沈鋉之-文化生活出版社-1947年版-古籍网

本网页是关于《罗曼罗兰传-(丛书)文化生活丛刊-威尔逊沈鋉之-文化生活出版社-1947年版》一书的介绍。亦可免费阅读。 於 www.bookinlife.net -

#48.羅曼.羅蘭(romain+rolland) - PChome線上購物

世界名著作品集(13)三巨人傳(全新譯校). 作者: 【法】 羅曼‧ 羅蘭( romain rolland ); 出版社: 風雲時代; 出版日期: 2020/03/20. 網路價 $ 300. 加入追蹤. 於 ecshweb.pchome.com.tw -

#49.羅曼·羅蘭

羅曼 ·羅蘭(法語:Romain Rolland;1866年1月29日-1944年12月30日),20世紀的法國著名作家、音樂評論家 ... 《米開朗琪羅傳》(法)羅曼·羅蘭著 ; 蔡平等譯團結出版社, ... 於 www.wikiwand.com -

#50.廖久明评《九人》|唤醒被遗忘多年的美好历史 - 新浪

《九人:罗曼·罗兰与中国留学生》,刘志侠著,人民文学出版社2020年11月 ... 泰传〉代序》《1936年〈约翰·克利斯朵夫〉翻译》两节写傅雷与罗曼·罗兰 ... 於 k.sina.com.cn -

#51.77年前的今天1915年诺贝尔文学奖得主乘鹤西去 - Ecentime

Romain Rolland 罗曼罗兰. 1点赞52阅读. 0条评论 ... 在他被判刑的消息传出后,中国外交部发言人马毓真表示震惊,他认为被指控的罪名是毫无根据的。 於 www.ecentime.com -

#52.羅曼羅蘭《名人傳》讀后感- 讀後感 - 漢語網

《名人傳》是由法國著名作家羅曼·羅蘭的《貝多芬傳》、《米開朗琪羅傳》和《托爾 ... 羅曼·羅蘭稱他們為“英雄”,以感人肺腑的筆墨,寫出了他們與命運抗爭的崇高勇氣和 ... 於 www.chinesewords.org -

#53.历史上的今天12月31日12月31日历史大事件 - 游侠手游

1944年法国作家罗曼·罗兰逝世. 1945年中国民主促进会成立. 1959年我国第一个芭蕾舞剧团成立. 1967年因反对越南战争战征兵美国546人被捕. 於 m.ali213.net -

#54.讀羅曼.羅蘭作品:《貝多芬傳》 | 看雜誌

當我閱畢由傅雷翻譯、法國文豪羅曼.羅蘭所著的《貝多芬傳》,心裡不禁感慨,如果我早幾年讀到這本書,我的人生會不會有甚麼不同? 對貝多芬最早的 ... 於 www.watchinese.com -

#55.讀羅曼·羅蘭《名人傳》有感- 讀後感大全 - 國文班

讀羅曼·羅蘭《名人傳》有感推薦:閲讀了羅曼·羅蘭的《名人傳》,我深有感觸。羅曼羅蘭是20世紀大國著名作家,他的作品使人們強大的精神支柱。 於 www.guowenban.com -

#56.罗曼·罗兰-全部作品在线阅读 - 微信读书

诺贝尔文学奖获得者罗曼·罗兰所著的《贝多芬传》、《米开朗琪罗传》和《托尔斯泰传》三部传记的合集,是世界传记文学作品中的典范之作。罗曼·罗兰在作品中着力刻画了三 ... 於 weread.qq.com -

#57.貝多芬傳免費線上閱讀_羅曼.羅蘭 - 和圖書

貝多芬傳. 作者:羅曼.羅蘭. 類別:傳記回憶. 字數:3.29萬字. 貝多芬,大師之王。 孤傲怪僻,桀驁不馴。 才華橫溢的悲劇式英雄。 狂熱追求永恆的浪漫主義音樂之父。 於 hetubook.com -

#58.乐虎国际娱乐登录官网手机下载-可米软件分享

罗曼罗兰 10 、谁也不会象老人那样热爱生活 。必须当机立断 ,不然就永远别要 。 注意事项: • 警句节约用水的名言警句发表时间:2018-07-0820: ... 於 www.340e.com -

#59.玄幻__【美腿小说网】

... 正文第五十九章小圣进化 · 米开朗基罗传(罗曼·罗兰著) · 正文卷第一千三百八十六章展示 VIP · 煤的故事 VIP · 第三卷:暗流涌动第213章:所以接下来? 於 192um.huahui-gz.cn -

#60.罗曼.罗兰传 - 吉林外国语大学

题名/责任者: 罗曼.罗兰传/(奥)茨威格著魏岷译. 出版发行项: 北京:中共中央党校出版社,1999. ISBN及定价: 7-5035-2102-3/¥2998.00(全套64册). 於 opac.jisu.edu.cn -

#61.羅曼.羅蘭《貝多芬傳》- 好讀

羅曼 .羅蘭(法語:Romain Rolland,1866年1月29日-1944年12月30日),20世紀的法國著名作家、音樂評論家,為1915年的諾貝爾文學獎得主。 於 www.haodoo.net -

#62.罗曼·罗兰《名人传》在线阅读

《名人传》,又称《巨人三传》,是19世纪末20世纪初法国著名批判现实主义作家罗曼·罗兰创作的传记作品,它包括《贝多芬传》、《米开朗琪罗传》、《托尔斯泰传》三部传记。 於 www.dushu369.com -

#63.请回答2022|王旭明|周炜 - 网易

正如罗曼罗兰曾说:“生活只有一种英雄主义,那就是认清了生活真相后,依然热爱生活。” 2021年的最后一天,也是平常的一天:北方的飘雪,南国的暖阳, ... 於 www.163.com -

#64.史蒂芬·茨威格《羅曼·羅蘭傳》:孤獨從來不意味著和命運妥協

《羅曼•羅蘭傳》是奧地利小說家、詩人、劇作家、傳記作家史蒂芬·茨威格傳記作品,記敘了著名作家羅曼·羅蘭的一生,表現了羅曼·羅蘭不屈不撓的偉大精神 ... 於 kknews.cc -

#65.罗曼罗兰传 - 孔夫子旧书网

【孔夫子旧书网】罗曼罗兰传。作者:本书,出版社:文化生活出版社,售价:100,出版人:文化生活出版社,年代:1947,装帧:2,线装:,刻印方式:平装,册数: 於 book.kongfz.com -

#66.罗曼罗兰《名人传》的读后感 - 短美文网

《名人传》的作者罗曼·罗兰是20世纪上半叶法国著名的人道主义作家。他痛感19世纪与20世纪的欧洲是一个骚动不安,弥漫着腐朽风气的社会,是一个需要伟人的 ... 於 m.duanmeiwen.com -

#67.罗曼·罗兰传 - 图书

《罗曼·罗兰传》内容简介:我们曾经敬奉之至的多少座丰碑都已坍塌破碎,被动荡夷为平地;罗曼·罗兰树起的丰碑却挺过枪林弹雨,穿过唇枪舌剑,傲然屹立。 於 book.douban.com -

#68.鬼同你住線上看- 電影

陳傢樂,陳嘉桓,雨僑,羅蘭,張達明,雪梨 ... 凱拉·奈特莉,馬修·古迪,羅曼·格裡芬·戴維斯,莉莉-羅絲·德普, ... BTS田柾國和演員李侑菲突傳戀愛ing! 於 pttplay.cc -

#69.托尔斯泰传》罗曼·罗兰致译- 51淫(y)妻(7) - 性爱情爱名著轻松 ...

《贝多芬传》:贝多芬出生于贫寒的家庭,父亲是歌剧演员,性格粗鲁,爱酗酒,母亲是个女仆。 ... 名人传- 罗曼·罗兰《名人传》在线阅读——《托尔斯泰传》罗曼·罗兰致译 ... 於 www.51y7.com -

#70.歷史上的12月30日 - 資訊咖

羅曼 ·羅蘭(Romain Rolland,1866年1月29日~1944年12月30日),1866年1 ... 勒布朗·詹姆斯籃球智商極高、突破犀利,擁有出色的視野和傳球技術,被 ... 於 inf.news -

#71.羅曼·羅蘭傳中的地理世界是什麼樣的真的和電影中的那樣那麼 ...

《羅曼·羅蘭傳》:“在春寒料峭的三月,當我們看到初放的花朵時感到無比幸福。現在,當我看到嬌嫩而充滿活力的人類善良之花衝破歐洲仇恨的凍土南昌怒放 ... 於 raolve.com -

#72.貝多芬傳- 人氣推薦 - 露天拍賣

名人傳羅曼羅蘭原著正版書初中生小學生八年級六年級課外閱讀必讀書籍青少年版人物 ... 快速出貨【硬漢-書籍】貝多芬傳(法)羅曼·羅蘭(Romain Rolland) 著;傅雷譯綜合 ... 於 www.ruten.com.tw -

#73.羅曼·羅蘭《名人傳》:真正的英雄,是認清生活真相後依然熱愛

1866年羅曼·羅蘭出生在法國小鎮,我們對這位偉大的作家,了解最多的是他創作的《約翰·克里斯多夫》1915年獲得諾貝爾文學獎。 於 ppfocus.com -

#74.《罗曼·罗兰传》读后感 - 瑞文网

当看完一本著作后,从中我们收获新的思想,此时需要认真地做好记录,写写读后感了。到底应如何写读后感呢?下面是小编为大家收集的《罗曼·罗兰传》 ... 於 www.ruiwen.com -

#75.茨威格经典传遍丛书:罗曼·罗兰 - 京东

京东JD.COM图书频道为您提供《茨威格经典传遍丛书:罗曼·罗兰》在线选购,本书作者:赵燮生,出版社:安徽文艺出版社。买图书,到京东。网购图书,享受最低优惠折扣! 於 item.jd.com -

#76.名人傳_百度百科

羅曼 ·羅蘭(Romain Rolland,1866年1月29日-1944年12月30日),法國近代著名文學家、傳記作家、音樂評論家、社會活動家。 1867年出生於法國中部,1880年全家遷至巴黎。他於 ... 於 baike.baidu.hk -

#77.名人传

名人传book. Read 2 reviews from the world's largest community for readers. 《名人传》由罗曼·罗兰的《米开朗琪罗传》、《托尔斯泰传》和《贝多芬传》组成, ... 於 www.goodreads.com -

#78.談《斯卡羅》《茶金》《華燈初上》:改編並非「再現真實」

標籤: 台文系所, 台灣文學, 台灣語文, 國語教育, 如懿傳, 還珠格格, 歷史劇, 華燈初上, ... 羅蘭百萬小說賞等等以「台灣歷史」為主軸的文學獎舉辦。 於 www.thenewslens.com -

#79.貝多芬傳全文閱讀 - 雲台書屋

《貝多芬傳》是法國文學家羅曼·羅蘭著名的人物傳記之一。這是一顆受傷後近乎窒息的心靈勃發而出的一曲激昂的交響樂(貝多芬本人正是這樣的經歷),是對音樂藝術大師 ... 於 www.b111.net -

#80.羅曼.羅蘭- TAAZE讀冊生活

羅曼 .羅蘭的書籍與價格搜尋結果, 共有74筆. 還有羅曼‧羅蘭可參考. 讀冊生活給您閱讀生活的終生服務. ... 名人传(作家经典文库) (二手書). 作者:罗曼.罗兰. 於 www.taaze.tw -

#81.罗曼·罗兰- 维基百科,自由的百科全书

罗兰 獲诺贝尔文学奖的致詞摘句:“文学作品中的高尚理想和他在描绘各种不同类型人物时所具有的同情和对真理的热爱。” 出版著作[编辑]. 《米开朗琪罗传》(法)罗曼 ... 於 zh.wikipedia.org -

#82.讀羅曼·羅蘭《名人傳》有感 - 國文雲

讀羅曼·羅蘭《名人傳》有感闡明:閱讀了羅曼·羅蘭的《名人傳》,我深有感觸。羅曼羅蘭是20世紀大國著名作家,他的作品使人們強大的精神支柱。 於 m.guowenyun.com -

#83.貝多芬傳: 傅雷小說譯叢- 羅曼.羅蘭, Romain Rolland - Google ...

貝多芬傳記。路德維希.范.貝多芬(德語:Ludwig van Beethoven,1770年12月16日—1827年3月26日)是集古典主義大成的德國作曲家,也是鋼琴演奏家, ... 於 books.google.com -

#84.“阳光心语”:施芳卉《杰出女性人物——南丁格尔》_护理_生活

成年人阅读名人传记,可以从传主跌宕起伏的人生历程中汲取迎难而上的智慧和 ... 罗曼·罗兰曾说,世界上只有一种英雄主义,那就是看清生活真相以后依然 ... 於 www.sohu.com -

#85.羅曼羅蘭簡介羅曼羅蘭的故事 - 壹讀

1897年,羅曼·羅蘭的第一部作品《聖路易》在《巴黎雜誌》上發表,標誌他的創作歷程的開始。在此期間,他創作了世界名著《名人傳》,其中包括貝多芬、 ... 於 read01.com -

#86.名人传-贝多芬传_罗曼·罗兰_在线阅读 - 九九藏书网

罗曼 ·罗兰(Romain Rolland,1866-1944)法国作家、音乐评论家。1866年1月29日生于法国中部高原上的小市镇克拉姆西。15岁时,随父母迁居巴黎。1899年 ... 於 www.99csw.com -

#87.影帝张译:成名前的流浪,出名后的孤独和他不为人知的甜蜜 ...

罗曼罗兰 说:“你只有感谢曾经折磨过自己的人和事,才能体会出那实际上短暂而 ... 可此时传来了一个不好的消息,初恋女友不幸发生车祸被撞成了植物人。 於 www.9kd.com -

#88.罗曼. 罗兰传插图英文本-[奥]斯蒂芬 - WEIBO

罗曼. 罗兰传插图英文本-[奥]斯蒂芬·茨威格著-传记| 微博-随时随地分享身边的新鲜事儿. 於 weibo.com -

#89.30部必讀的名人傳記經典 - Google 圖書結果

茨威格在《罗曼·罗兰传》中记述了罗曼·罗兰极不寻常、坎坷的一生,在茨威格的笔下,我们可以看到他向这一被称为“整个欧洲的良知”的人致以的最崇高的敬意。 於 books.google.com.tw -

#90.罗曼·罗兰传- 茨威格(奥) - Google Books

本书讲述了著名作家罗曼·罗兰的一生,表明了他一种不屈不挠的伟大精神和独具特色的人格魅力. 於 books.google.com -

#91.羅曼.羅蘭語錄 - Google 圖書結果

林郁 —《羅摩·克里史納傳》○宗教,以及瞭解宗教、批判宗教或攻擊宗教的首要條件,便是親白去體驗宗教意識的「真實」。從事過宗教事業的人,不論是誰,都沒有資格談論這 ... 於 books.google.com.tw -

#92.[看球筆記]同樣的劇本同樣的絕殺絕地求生?還有誰! - 熱訊網

第92分鐘,津門虎得到角球機會,馬格諾接維基諾維奇的傳球打進全場唯一一球 ... 羅曼羅蘭說過:「世界上只有一種英雄主義,那就是看清生活的真相之後 ... 於 iinews.today -

#93.托爾斯泰傳: 傅雷小說譯叢 - Google 圖書結果

托爾斯泰傳羅曼羅蘭致譯者書(代序)論無抵抗主義:三月三日賜書,收到甚遲。足下迻譯拙著貝多芬、彌蓋朗琪羅、托爾斯泰三傳,並有意以漢譯付刊,聞之不勝欣慰。 於 books.google.com.tw -

#94.名人傳[法國作家羅曼·羅蘭創作的人物傳記作品] - 中文百科知識

《名人傳》,是由19世紀末20世紀初法國著名的批判現實主義作家羅曼·羅蘭(1866~1944年)創作的人物傳記作品,它包括《貝多芬傳》(1903)、《米開朗琪羅傳》(或譯作米 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#95.羅曼羅蘭貝多芬傳讀後感 - 白雲飄飄網

羅曼羅蘭 貝多芬傳讀後感讀後感羅曼羅蘭貝多芬傳讀後感(一)《貝多芬傳》是法國着名作家羅曼蘭《名人傳》中的一部傳記。它創作於二十世紀初期,無論在當時還是在後世都 ... 於 wap.baiyunpiaopiao.com