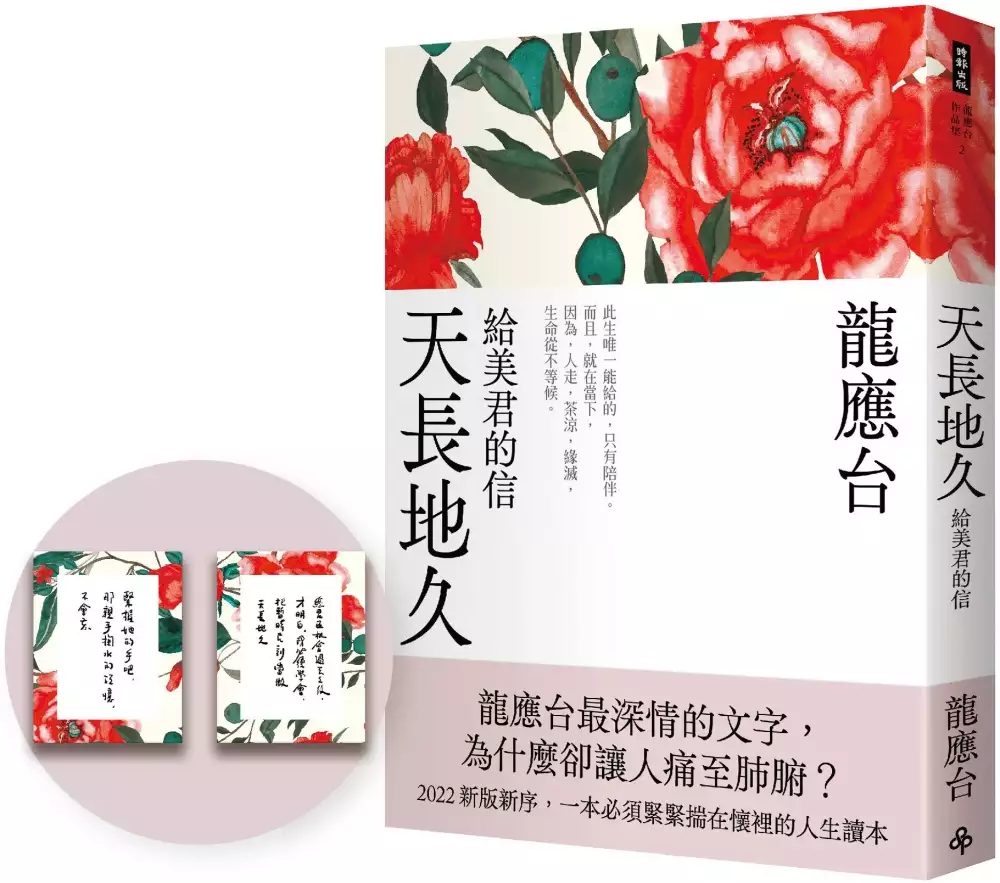

羅蘭弟弟的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦龍應台寫的 天長地久:給美君的信(全新增修版)(首刷限量贈作者手跡卡片) 和龍應台的 天長地久:給美君的信(全新增修版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站夜帝「羅蘭」新家裝潢公開!超勵志佈置原因暖哭網友也說明:想知道更多羅蘭家中裝潢的妞妞,千萬別錯過他的YouTube頻道,裡面還有帝王親自下廚做飯給弟弟吃的片段,還有和親弟弟吵架的畫面,真實的一面都表露 ...

這兩本書分別來自時報出版 和時報出版所出版 。

國立高雄師範大學 美術學系 陳明輝所指導 朱金敏的 陶瓷器物-心靈對話 (2021),提出羅蘭弟弟關鍵因素是什麼,來自於陶瓷器物、現代陶藝、土、火、肌理。

而第二篇論文輔仁大學 德國語文學系碩士班 劉惠安所指導 張菀容的 由「存在」與「表象」的面向論丹尼爾‧凱曼 小說《F》的敘事主題「人性的掙扎」 (2020),提出因為有 文學文本的敘事主題、存在與表象、丹尼爾‧凱曼、小說《F》的重點而找出了 羅蘭弟弟的解答。

最後網站日本帝王牛郎首度公开亲弟弟,直言:上学没意义則補充:年收入超越3亿日币因而被封为是「日本公史上收入最高的男公关」、今年才27岁的罗兰ROLAND,在从原本服务的牛郎店辞职后独自创业,光是过去一年多以来 ...

天長地久:給美君的信(全新增修版)(首刷限量贈作者手跡卡片)

為了解決羅蘭弟弟 的問題,作者龍應台 這樣論述:

「我們假裝正常過日子 其實都知道你們真正渴望的 我們最難給……」 龍應台最深情的文字,為什麼卻讓人痛至肺腑? 2022新版新序,一本必須緊緊揣在懷裡的人生讀本 此生唯一能給的,只有陪伴── 人走,茶涼、緣滅, 生命從不等候。 ▎收錄全新序文 ▎ ▎十九封給美君的信:在時光的漂洗中,思索生命的來和去 ▎ 「不再是匆匆來,匆匆一瞥,匆匆走;不再是虛晃一招的『媽你好嗎』然後就坐到一旁低頭看手機;不再是一個月打一兩次淺淺的照面;真正兩腳著地,留在你身旁,我才認識了九十三歲的你,失智的你。」 「我無法讓你重生力氣走路,無法讓你突然開口跟我說話,無

法判知當我說『我很愛你媽媽』時你是否聽懂,但是我發現有很多事情可以做,而且只有留在你身旁時才做得到。」 「人生的聚,有定額;人生的散,有期程,你無法索求,更無法延期。 而總是在機會過去之後,我才明白,我必須學會把暫時片刻當作天長地久,把所有的『旅寓』給予『家園』的對待,陪伴美君是我錯失後的課業實踐。」 ▎35篇大河圖文,回看美君的生命風景與時代 ▎ 「我想像你什麼都了然於心,那心在深不見底的水裡,在一個專鎖靈魂的黑盒子裡,所以我就跟時間鑿工約定,鑿他儘管鑿,作為你人間的女兒,我依舊握你的手、撫你的髮、吻你的額,問早安問晚安問你疼不疼。」 「美君來自浙江。她

二十歲時愛上的男子,來自湖南。他們走過的路,是萬里江山、滿目煙塵……當現實的、正在眼前上演的歷史使我垂頭喪氣的時候,他們所走過的大河歷史和個人生命的寬容大度,像沙漠困走時心裡記得的綠洲泉水。」 ▎跨越24年,龍應台與兒子們的世代對話 ▎ 「父親教我以『死』、母親誨我以『老』,安德烈和飛力普目睹你們的老和死,同時長期旁觀我如何對待逐漸失智的你,如何握住你的手,他們倆循序漸進地在修這門生死課程。」 「每個人只有一個父親、一個母親。父親母親也只會死一次,所以父親母親的死,是獨一無二的經驗。不會說,因為你經歷過祖父母的死,所以就上

過課了。」──安德烈

羅蘭弟弟進入發燒排行的影片

一鍵加入渣男團:https://pse.is/39g3b9

🐮不固定FB直播,YT定期發片(厚辣厚辣盡量)

加入牛家軍:https://pse.is/wnuhj

跟播去:https://pse.is/PV587

❤️喜歡我的影片請記得按讚、訂閱、開啟小鈴鐺🔔(才能收到最燒の影片)

🐮FB:https://www.facebook.com/txosireniaa/

🐮IG:https://www.instagram.com/manatee0701

🐮歐付寶:https://pse.is/tcsbt

*如果有用歐付寶斗內的觀眾可以截圖收據私訊我的IG入群哦*

#傳說對決 #傳說 #海牛

#傳說海牛 #傳說對決海牛 #傳說對決直播海牛

#海牛教學 #海牛弟弟 #海牛粉絲 #海牛福利

#海牛蘭鐸 #海牛13歲 #海牛雙排 #海牛冷麵

#海牛打野 #弟弟雙排

陶瓷器物-心靈對話

為了解決羅蘭弟弟 的問題,作者朱金敏 這樣論述:

本創作論述,以現代陶藝和自然生態環境,融入生活的多向度思考,藉以陶瓷器物傳達人與土地的永續恆久。以一塊泥探索土地與環境,啟發於心靈上的情感與發想,及對於內在的反思,在形式的架構上取材自身的生活體驗。 土即大地,以泥本身含有的有機物質和火之間的焠煉,燒結後達到陶土肌理的堆積性,產生視覺性的效果。八八風災(2009)重創家鄉,帶來滿目瘡痍的漂流木和毀損的家園。面對土地快速變化的環境,一直是存在內心無法抹去的印記。以陶藝創作,連結對土地的關懷,重新思考對大自然與環境永續的意義。 在創作過程和研究上,以現代陶藝的啟蒙,在土的肌理變化、燒火方法、釉色表現,盡以不上釉方式表達陶土原本物質,產生質地的自

然原色,讓陶土回歸土的親和與自然表現。在造形上打破原有器物的框架,探討經過燒結後肌理的變化,經由不斷的探討堆塑中,在冶煉成形之間去探究手捏的土,促使一塊物質性的土,能提升成為心靈上,內化精神和創作核心價值。 研究以意象形式到現代陶藝的範疇,以內在的省思,反映在作品上,讓心靈與陶瓷器物產生對話的出口。

天長地久:給美君的信(全新增修版)

為了解決羅蘭弟弟 的問題,作者龍應台 這樣論述:

「我們假裝正常過日子 其實都知道你們真正渴望的 我們最難給……」 龍應台最深情的文字,為什麼卻讓人痛至肺腑? 2022新版新序,一本必須緊緊揣在懷裡的人生讀本 此生唯一能給的,只有陪伴── 人走,茶涼、緣滅, 生命從不等候。 ▎收錄全新序文 ▎ ▎十九封給美君的信:在時光的漂洗中,思索生命的來和去 ▎ 「不再是匆匆來,匆匆一瞥,匆匆走;不再是虛晃一招的『媽你好嗎』然後就坐到一旁低頭看手機;不再是一個月打一兩次淺淺的照面;真正兩腳著地,留在你身旁,我才認識了九十三歲的你,失智的你。」 「我無法讓你重生力氣走路,無法讓你突然開口跟我說話,無

法判知當我說『我很愛你媽媽』時你是否聽懂,但是我發現有很多事情可以做,而且只有留在你身旁時才做得到。」 「人生的聚,有定額;人生的散,有期程,你無法索求,更無法延期。 而總是在機會過去之後,我才明白,我必須學會把暫時片刻當作天長地久,把所有的『旅寓』給予『家園』的對待,陪伴美君是我錯失後的課業實踐。」 ▎35篇大河圖文,回看美君的生命風景與時代 ▎ 「我想像你什麼都了然於心,那心在深不見底的水裡,在一個專鎖靈魂的黑盒子裡,所以我就跟時間鑿工約定,鑿他儘管鑿,作為你人間的女兒,我依舊握你的手、撫你的髮、吻你的額,問早安問晚安問你疼不疼。」 「美君來自浙江。她

二十歲時愛上的男子,來自湖南。他們走過的路,是萬里江山、滿目煙塵……當現實的、正在眼前上演的歷史使我垂頭喪氣的時候,他們所走過的大河歷史和個人生命的寬容大度,像沙漠困走時心裡記得的綠洲泉水。」 ▎跨越24年,龍應台與兒子們的世代對話 ▎ 「父親教我以『死』、母親誨我以『老』,安德烈和飛力普目睹你們的老和死,同時長期旁觀我如何對待逐漸失智的你,如何握住你的手,他們倆循序漸進地在修這門生死課程。」 「每個人只有一個父親、一個母親。父親母親也只會死一次,所以父親母親的死,是獨一無二的經驗。不會說,因為你經歷過祖父母的死,所以就上

過課了。」──安德烈

由「存在」與「表象」的面向論丹尼爾‧凱曼 小說《F》的敘事主題「人性的掙扎」

為了解決羅蘭弟弟 的問題,作者張菀容 這樣論述:

本論文以丹尼爾‧凱曼(Daniel Kehlmann,1975- )的作品《F》(F,2013)作為文本探討之主體,由德國語言學學者Jürgen H. Petersen提出的敘事理論與Klaus Brinker論篇章主題(Textthema)以及敘事式主題展開形式(die narrative Themenentfaltung)的理論出發,對作品中主角人物之本質「存在」與其謊言和偽裝的「表象」進行整理與分析,探討主角人物的真實自我與追求生涯目標時的掙扎與困境,並對主題「人性的掙扎」作出闡釋。丹尼爾‧凱曼的作品《F》敘述弗里德蘭(Friedland)家族的故事,小說共分為六個章節。亞瑟‧弗里德蘭

(Arthur Friedland),兩段婚姻、三個男孩的父親,在生活中沒有任何相當成就,且受到一位催眠師的啟發而離家多年追尋寫作夢想。他的三個兒子─害羞的馬丁(Martin Friedland)長大後成為沒有信仰的天主教神父。雙胞胎弟弟艾瑞克(Eric Friedland)成為處於信用崩潰邊緣的理財顧問,而雙胞胎哥哥伊凡(Iwan Friedland)成為專門偽造名畫的販售者。在2008年全球金融危機爆發前的那年夏天,他們同時陷入了災難性的事件中。每個看似獨立的章節卻又與某個事件互相串連。作者透過亞瑟與三個兒子的故事,清楚描繪出人性對於自我存在價值的掙扎與衝突,反映現代人對於追求目標與慾望時

所產生之焦慮與恐懼。

羅蘭弟弟的網路口碑排行榜

-

#1.54岁妮可·基德曼陪丈夫出席颁奖礼黑色礼服秀健美身姿腹肌抢镜

一向以时尚保守著称的妮可,这次选择的是一条设计大胆的圣罗兰黑色裹身礼裙,这条裙子以高开叉和秀出妮可的 ... 皇帝死前嘱咐弟弟:不能碰你嫂子! 於 sunnews.cc -

#2.「日本第一牛郎」弟弟曝光!高挺鼻、瓜子脸激似罗兰加码爆料 ...

罗兰 曾在访谈中提到家里共有5名成员,除了双亲,还有1位双胞胎妹妹以及小自己6岁的弟弟,没想到昨(18日)他在YouTube上传的1支影片里,间接让弟弟长相曝光 ... 於 www.7-ob.com -

#3.夜帝「羅蘭」新家裝潢公開!超勵志佈置原因暖哭網友

想知道更多羅蘭家中裝潢的妞妞,千萬別錯過他的YouTube頻道,裡面還有帝王親自下廚做飯給弟弟吃的片段,還有和親弟弟吵架的畫面,真實的一面都表露 ... 於 life.tw -

#4.日本帝王牛郎首度公开亲弟弟,直言:上学没意义

年收入超越3亿日币因而被封为是「日本公史上收入最高的男公关」、今年才27岁的罗兰ROLAND,在从原本服务的牛郎店辞职后独自创业,光是过去一年多以来 ... 於 www.360doc.com -

#5.潤滑液男孩的口袋on Instagram: “人生第一次的證婚致詞

wetboy_tw 人生第一次的證婚致詞,就給了像弟弟一般的大學學弟和學妹。大概煩惱了好多天,看了好多參考資料,從紀登斯看到羅蘭巴特,再看到 ... 於 www.instagram.com -

#6.日本罗兰牛郎弟弟图片

牛郎; 日本第一; 罗兰; 换发; 张嘴; 日元; 营销技巧; 休业; 男公关; 豪宅; 日本; 成功不是偶然; 入行; 牛郎俱乐部; 牛郎店; 霓虹妹 ... 於 pic.sogou.com -

#7.日本第一男公关ROLAND豪宅酒吧开箱-罗兰家里都放了啥酒?

日本最高收入的第一男公关-ROLAND罗兰,有着3亿日圆的惊人年收,各种「罗兰名言」大家一定都不陌生。 ... 罗兰跟弟弟庆祝生日喝什么红酒? 於 www.in9ni.com -

#8.爱上牛郎弟弟日本No.1牛郎“罗兰”,亲弟颜值高

外型俊美的日本第一牛郎「罗兰」凭借高超的撩妹招数,号称不陪睡不陪酒,年收入就高达3亿(约人民币1900万)。他说出过最名的一句话是:世界上只有2种 ... 於 www.pinnatoys.com -

#9.日本第一牛郎「羅蘭」首度公開21 歲「親弟弟」!竟然就是 ...

事實上,羅蘭過去就曾透露自己有1 對雙胞胎妹妹與小6 歲的弟弟。18 日,他在個人官方YouTube 中驚喜發布了一段影片,不僅大方讓21 歲的親弟弟「叶音」(かのん)露臉, ... 於 eyekanshu.com -

#10.牛郎罗兰弟弟曝光21岁准备出道了- 爆料 - 灵秀站

牛郎罗兰弟弟曝光21岁准备出道了推荐:年收入超越3亿日币因而被封为是日本公史上收入最高的男公关、今年才27岁的罗兰ROLAND,在从原本服务的牛郎店 ... 於 lingxiuzhan.com -

#11.羅蘭度牛郎日本第一牛郎羅蘭德:身為動漫迷 - Gkgnae

然而人們不知道的是,早在創業之初,羅蘭德就將小自己6歲的親弟弟拉進剛開幕的除毛沙龍,店裡工作人員都不知道老闆的弟弟就在身邊。 【 牛郎 科普組】 牛郎 Roland ... 於 www.alacialarbin.co -

#12.羅蘭德家人首曝光親弟揭「給無限卡」「幫付 ... - Yahoo奇摩新聞

東京歌舞伎町的牛郎王者──羅蘭德(Roland),前年從公關業引退後創業, ... 然而人們不知道的是,早在創業之初,羅蘭德就將小自己6歲的親弟弟拉進剛 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#13.莎士比亞四大愛情喜劇 - Google 圖書結果

奧蘭多是羅蘭·德·波依爵士最小的兒子;爵士過世後將他(奧蘭多當時尚幼小)交給長子奧利佛照顧;在祝福奧利佛的時候,爵士要他答應給弟弟受良好的教育,並提供他符合家世門第 ... 於 books.google.com.tw -

#14.牛郎羅蘭弟弟曝光21歲準備出道了精選 - 時髦風

牛郎羅蘭弟弟曝光21歲準備出道了分享:年收入超越3億日幣因而被封為是日本公史上收入最高的男公關、今年才27歲的羅蘭ROLAND,在從原本服務的牛郎店 ... 於 shimaofeng.com -

#15.羅蘭弟弟ptt :: 可愛寵物網

「日本帝王牛郎」羅蘭的親弟弟長相曝光,大家覺得倆人像嗎?同場加映:羅蘭秀大肌肌http://bit.ly/30QoTnB文章編輯:#N編....多圖PTT鄉民推爆「最正女牙醫」:「我 ... 於 pet.iwiki.tw -

#16.宜宾历史文化名人·李庄绅士罗南陔 - Google 圖書結果

家庭内外的重担,教养3个妹妹和弟弟的责任,完全落在大姐罗兰芳的肩膀上。从此,罗兰芳这个还不到十五六岁的年轻女子,勇敢地挑起家庭的重担。当然,罗家前辈,创造出的丰厚 ... 於 books.google.com.tw -

#17.弟弟的瑪格羅蘭推車不見了@ 泓曜&秉勳小寶貝的成長日記

2歲又1個月 2009.09.03(三) 弟弟的MACLAREN XT(瑪格羅蘭)推車不見了 而且是在不見後的兩天才發現因為現在長大了出遊很少用推車推車都是平日要住返保母家在用的上 ... 於 blog.xuite.net -

#18.日本帝王牛郎罗兰首度公开弟弟长相,霸气直言:上学没用 - 腾讯

日本帝王牛郎罗兰首度公开弟弟长相,霸气直言:上学没用,跟我干,年收入超越3亿日币因而被封为是「日本公史上收入最高的男公关」、今年才27岁的 ... 於 xw.qq.com -

#19.羅蘭德家人首曝光親弟揭「給無限卡」「幫付學費」霸氣言行

東京歌舞伎町的牛郎王者──羅蘭德(Roland),前年從公關業引退後創業, ... 然而人們不知道的是,早在創業之初,羅蘭德就將小自己6歲的親弟弟拉進剛 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#20.牛郎羅蘭弟弟曝光21歲準備出道了 - 品味風

牛郎羅蘭弟弟曝光21歲準備出道了說明:年收入超越3億日幣因而被封為是日本公史上收入最高的男公關、今年才27歲的羅蘭ROLAND,在從原本服務的牛郎店 ... 於 pinweifeng.com -

#21.「日本No.1牛郎」首次公開美男子親弟! 高鼻瘦臉模樣曝光

27 歲的羅蘭在個人YouTube頻道「THE ROLAND SHOW【公式】」罕見公開弟弟的真實身分,21歲的羅蘭弟,擁有高鼻瘦臉,眼睛部分看起來是內雙,身形則是 ... 於 www.ctwant.com -

#22.日本第一牛郎罗兰公开亲弟弟照片,引数百万人围观! - 简书

在日本有这样一位靠着陪富婆吃饭,喝酒就能赚取巨额小费的夜店帝王,号称日本第一牛郎的罗兰,可是日本炙手可热的娱乐巨星,它的起点很高, ... 於 www.jianshu.com -

#23.下班路上偶遇前夫,34岁女子失声痛哭:你的幸福 - 网易

可孙海涛总说,那是自己母亲,总不能看着遇到困难不管吧,再说弟弟的终身 ... 罗素罗兰曾说:“真正的英雄主义,就是认清生活真相后,依然热爱生活。 於 www.163.com -

#24.「日本帝王牛郎」羅蘭公開23 歲親弟弟長相,霸氣直言 - JUKSY

羅蘭 ROLAND 自從開設個人官方Youtube 頻道之後就迅速吸引超過55 萬用戶訂閱,這位日本帝王級牛郎毫不吝惜向所有粉絲公開自己的私下模樣,現在更熱騰騰首度 ... 於 www.juksy.com -

#25.羅蘭德家人首曝光親弟揭「給無限卡」「幫付學費」霸氣言行

東京歌舞伎町的牛郎王者──羅蘭德(Roland),前年從公關業引退後創業, ... 然而人們不知道的是,早在創業之初,羅蘭德就將小自己6歲的親弟弟拉進剛 ... 於 m.match.net.tw -

#26.「日本No.1牛郎」首次公开美男子亲弟弟!高鼻瘦脸模样全曝光。

日本「帝王级牛郎」罗兰(Roland)年收高达3亿日元,约1900万元。因为其拥有帅气外貌,所以他从原本服务的牛郎店辞职后独自创业后,光是过去一年多 ... 於 www.feilikesi.com -

#27.羅蘭·巴特傳 - 博客來

書名:羅蘭·巴特傳,語言:簡體中文,ISBN:9787517905769,頁數:198,出版社:中國攝影出版社,作者:(英)安迪·斯塔福德,出版日期:2017/02/01,類別:文學小說. 於 www.books.com.tw -

#28.羅蘭多·門多薩- 維基百科,自由的百科全書

羅蘭 多·羅薩里奧·門多薩(他加祿語:Rolando del Rosario Mendoza,1955年1月10日-2010 ... 門多薩的弟弟格列哥里奧也是警察,他說,門多薩覺得「自己遭不公正對待… 於 zh.wikipedia.org -

#29.羅蘭弟弟你也有今天 - YouTube

一屋老友記01/31 | 歐陽震華、羅蘭、胡定欣、胡楓、滕麗名、張頴康| 粵語中字| TVB 2010 | FC Ver. TVB Mystery ... 於 www.youtube.com -

#30.日本第一男公關ROLAND豪宅酒吧開箱- 羅蘭家裡都放了啥酒?

日本最高收入的第一男公關- ROLAND羅蘭,有著3億日圓的驚人年收, ... 其實是要慶祝弟弟的生日,讓我們也看看羅蘭在這種重要的日子喝什麼葡萄酒吧! 於 www.1shot.tw -

#31.夜帝「羅蘭」新家裝潢公開!超勵志佈置原因暖哭網友 - 妞新聞

歌舞伎町夜之帝王「羅蘭」,過往曾因家中佈置而引發網友的熱烈討論, ... 廚做飯給弟弟吃的片段,還有和親弟弟吵架的畫面,真實的一面都表露無遺啦! 於 www.niusnews.com -

#32.我們戀愛吧第三季第20211110期- 美光雲- Gimy 劇迷線上看

馬詠嫺2021/10/20 上午4:58Vote up0Vote down. 文君太可怕了一直纏著15:44. 回覆 隱藏. Roland Liew2021/10/13 下午9:26Vote up0Vote down. 混血弟弟比較帥,哈哈。 於 gimy.app -

#33.哥哥打人,為什麼弟弟也要罰站?爸媽一定要記住:兄弟吵架不 ...

這是真真實實的事件。某日,看到兩個可愛的小學生走在路上,那個年長的小哥哥,突然打了小弟弟一拳!然後,他們身旁那位顯然是他們媽媽的, ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#34.成功絕非偶然!日本第一牛郎視察親弟店鋪引萬人圍觀 - PTT新聞

日本有“夜之帝王”之稱的第一牛郎羅蘭(Roland),相信大家都知道。 ... 前段時間,因為弟弟所在的除毛店最近業績不好,差評也很多,所以羅蘭便前去 ... 於 pttnews.cc -

#35.中国日报网- 国际频道 - China Daily

叙利亚19名政要巨贾受阿盟制裁阿萨德弟弟“上榜” 2011-12-05 08:37:50. 综合外国媒体报道,当地时间12月3日晚,阿拉伯国家联盟(阿盟)在卡塔尔首都多哈召开部长级 ... 於 www.chinadaily.com.cn -

#36.刷牙要檢查身體、豪宅都是鏡子:日本公關帝王Roland 到底多 ...

Roland 的弟弟目前就在Roland 的公司上班,攝影團隊曾經跟拍他們的工作狀況,發現只要流理臺不乾淨, Roland 便會當場直呼弟弟的姓氏,和其他員工們 ... 於 www.adaymag.com -

#37.超低調!羅蘭曝光親弟弟叶音「超窄小房間」 生活超簡樸

「日本第一牛郎」羅蘭(Roland)現年28歲,原名松尾風雅,狂妄自信的風格廣受許多粉絲喜愛,是日本牛郎界的帝王。因為樹大招風的關係,除了他自己的 ... 於 www.ttshow.tw -

#38.日本第一牛郎「羅蘭」首度公開21 歲「親弟弟」!竟然就是 ...

事實上,羅蘭過去就曾透露自己有1 對雙胞胎妹妹與小6 歲的弟弟。18 日,他在個人官方YouTube 中驚喜發布了一段影片,不僅大方讓21 歲的親弟弟「叶 ... 於 www.jkforum.net -

#39.從上海到香港,最後的金融大帝 - 第 7 頁 - Google 圖書結果

他告訴羅蘭士:「沙遜家正竭盡全力脫手他們在上海的各種產權。」籠罩上海的恐慌, ... 羅蘭士在香港隔空對弟弟下指導棋,教訓他怎麼樣才能管理好他們的上海生意。 於 books.google.com.tw -

#40.牛郎罗兰弟弟曝光21岁准备出道了 - 情侣手表

牛郎罗兰弟弟曝光21岁准备出道了简述:年收入超越3亿日币因而被封为是日本公史上收入最高的男公关、今年才27岁的罗兰ROLAND,在从原本服务的牛郎店 ... 於 yypwb.com -

#41.挺鼻窄臉超帥氣!第一牛郎「羅蘭」公佈小六歲親弟弟長相

羅蘭 的弟弟名叫叶音今年21 歲,目前正在羅蘭開設的除毛沙龍上班,平常的生活也相當低調,周圍也很少人知道他就是大名鼎鼎的歌舞伎帝王的親弟弟,雖然比不 ... 於 www.cool-style.com.tw -

#42.画个罗兰工具:铅笔,橡皮和抢弟弟的美术本盔甲好难画

画个罗兰工具:铅笔,橡皮和抢弟弟的美术本盔甲好难画. ... 画个罗兰工具:铅笔,橡皮和抢弟弟的美术本盔甲好难画. 留下你的精彩评论. 一起来分享给朋友们看看吧:. 於 ds.163.com -

#43.蒂埃里·羅蘭 - 中文百科知識

蒂埃里·羅蘭(Thierry Roland,1937年8月4日—2012年6月16日)法國著名足球比賽電視 ... 蒂埃里·羅蘭的弟弟克勞德·羅蘭(ClaudRoland,1946-2007)是法國知名政治家,曾 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#44.日本「帝王級」牛郎整容前舊照曝光,曾教弟弟「輟學入行」惹 ...

素有日本「帝王級牛郎的羅蘭近日在社交平臺上分享的vlog,短片中他罕見提及自己的家人,小6歲的親弟弟也首次曝光,羅蘭還大方自爆了整容前的照片, ... 於 412lala.com -

#45.羅蘭「讀書沒用」 胞弟休學除毛換薪 - 蘋果日報

28歲「日本第一牛郎」羅蘭(Roland,右)曾自曝有1名雙胞胎妹妹與小6歲的弟弟,他前天在個人YouTube頻道讓弟弟叶(音同寫)音的長相與工作曝光, ... 於 tw.appledaily.com -

#46.【任选4册24元】葫芦弟弟奇遇经典文库名人传罗曼罗兰书正版 ...

【任选4册24元】葫芦弟弟奇遇经典文库名人传罗曼罗兰书正版初中版全译小学生课外书名著课_215_937_817》,作者:罗曼罗兰著,福建教育出版社,72114330722792, ... 於 product.suning.com -

#47.日本罗兰牛郎弟弟图片第1页 - 驾考预约大全

罗兰 :揭秘日本第一牛郎待客之道,哪怕造型雷人,一样抓住富婆心. 日本罗兰牛郎弟弟图片. 如何评价日本第一牛郎罗兰?呵呵. 日本罗兰牛郎弟弟图片. 於 y.qichejiashi.com -

#48.牛郎罗兰弟弟曝光21岁准备出道了 - 巴陵时尚网

年收入超越3亿日币因而被封为是日本公史上收入最高的男公关、今年才27岁的罗兰ROLAND,在从原本服务的牛郎店辞职后独自创业,光是过去一年多以来就 ... 於 www.520730.com -

#49.[問卦] 有沒有日本第一牛郎Roland的卦? - Gossiping板

打著日本第一牛郎的Roland 1992年生(現年27歲) 年收入高達8千萬台幣想見他一面需先付台幣兩萬的指名費名下沒有房產只住在一晚要價台幣11萬的高級 ... 於 disp.cc -

#50.日本第一牛郎Roland首度公開21歲胞弟樣貌整容前學生相再被 ...

Roland與他的弟弟長得一點也不似樣,兩兄弟完全是兩種不同的感覺。他的弟弟名叫「叶音」,外型也長得不錯,被形容是個野性型男。Roland曾公開承認 ... 於 www.hk01.com -

#51.羅蘭度牛郎獨家直擊/「帝王級牛郎」羅蘭德皮膚亮到發光!

2/4/2020 · 靠著口才在日本公關界創下奇蹟的羅蘭roland,自18 歲踏入牛郎界後, ... 「日本帝王牛郎」羅蘭首度公開21 歲親弟弟長相,而日前近年在日本爆紅的日本男公關 ... 於 www.ewlocatons.co -

#52.【战双】虚像地平线EX—04(罗兰弟弟+俩喷火器)风筝流教程

【战双】虚像地平线EX—04(罗兰弟弟+俩喷火器)风筝流教程是佬鱼干发布的视频,视频简介:如标题所示~就是这样喵求三连啊~ 於 gameinns.com -

#53.王思佳# 保鲜婚姻靠仪式感!老... - @ETtoday星光云官方微博的 ...

好莱坞新片速递# #月球坠落预告#《后天》《2012》《独立日》导演罗兰·艾默里奇 ... 马斯克弟弟出售1亿美元特斯拉股票#【特斯拉一夜暴跌近12%,2天1.3万亿市值蒸发! 於 my.weibo.com -

#54.未曾走过 怎会懂得:让青春不迷茫的人生法则 - Google 圖書結果

弟弟 妹妹们不依不饶,继续追问,罗兰只得告诉他们:“方法就是每天总结。”说完,罗兰拿出了自己上高三时的学习日志。在这本日志上,每天,罗兰都会把自己的点点滴滴的进步和 ... 於 books.google.com.tw -

#55.羅蘭在自己的YouTube影片中首公開弟弟樣貌,網:基因還是 ...

原名松尾風雅的羅蘭,因擁有3億日圓的年薪,被稱為「日本第一牛郎」加上「這世界上只有兩個男人。我,和我以外的」、「在我身旁就是IG. 於 buy.line.me -

#56.「日本第一牛郎」罗兰首次公开小6岁亲弟!高鼻瘦脸长相曝光

罗兰 在个人YouTube频道「THE ROLAND SHOW【公式】」罕见公开自己弟弟的真实身分,才21岁的弟弟,原本就读学校专攻柔道整复师,未来朝整骨方面发展,却在即将毕业前的 ... 於 cn.bg3.co -

#57.日本“第一牛郎”罗兰把弟弟骂上热搜?日本网友 - CareerEngine

说这件事之前,先要介绍以下被骂惨的罗兰弟弟——叶音。叶音原本是学习柔道整复师专业,准备向整骨方向发展,后来因为还是觉得专业不适合自己,于正式 ... 於 posts.careerengine.us -

#58.難得談親情鴨王Roland公開胞弟身份- 美人計- 橙新聞

Roland有一位雙胞胎的妹妹,也有一位細六年的弟弟叶音。樣貌方面,未整容前Roland和叶音同是單眼皮男生。叶音本身讀專門學校修讀柔道整復師,希望日後 ... 於 www.orangenews.hk -

#59.JUKSY 街星- 「日本帝王牛郎」羅蘭的親弟弟長相曝光

「日本帝王牛郎」羅蘭的親弟弟長相曝光,大家覺得倆人像嗎? 同場加映:羅蘭秀大肌肌 http://bit.ly/30QoTnB 文章編輯:#N編. 於 th-th.facebook.com -

#60.[日本] 深入瞭解日本第一男公關Roland - 看板JP_Entertain

前言: 為了讓大眾能夠認識日本男公關業,所以我特別以台灣的牛郎取代日本的男公關希望日本文化愛好者見諒,我知道這兩者是完全不同的「身為一個男人 ... 於 www.ptt.cc -

#61.日本頭牌牛郎一晚賺6000萬,3億豪宅曝光,6400W網友看完

普象工業設計小站整理編輯內容來自ytb@ROLAND SHOW 大家好,我是象君說起現代男公關界的「帝王」 羅蘭ROLAND 稱第二… 於 vitomag.com -

#62.羅蘭大方認整型!曾夢想當足球員,卻轉身踏入牛郎店成第一男 ...

另外,羅蘭一家也非常特別,爸爸是日本吉他界有名的吉他手,媽媽則是一位相當有個性的女性,妹妹精通法語、英文,弟弟是酒吧調酒師,一家可說是非常有 ... 於 www.storm.mg -

#63.社区攻略-罗兰霸主-魔兽RPG地图

[灌水]洗弟弟滴. 什么的欧洲人. 游戏时长:120.2小时版本:1.0.94. 洗涤僧洗涤僧洗涤僧洗涤僧洗涤僧洗涤僧洗涤僧洗涤僧洗涤僧洗涤僧洗涤僧洗涤僧. 於 dz.blizzard.cn -

#64.“双11尾款人”:一时冲动付了定金,还有“后悔药”吗?

重庆市消费者权益保护委员会工作人员罗兰介绍,如果消费者支付定金后想退款,可先履行合同约定,在支付完尾款后,保持商品完好,在电商平台上 ... 於 news.cnstock.com -

#65.卡莉怪妞勝出!「日本第一牛郎」羅蘭聊到台灣竟踢鐵板| 音樂

自曝只有1名粉絲接機的羅蘭,聽到卡莉怪妞分享有2、30名鐵粉在機場守候,竟一臉沮喪,與先前 ... 老蕭首吐「弟弟」過世:很辛苦的孩子公布家有囍事. 於 stars.udn.com -

#66.<魔立樂器> 2019 ROLAND FP-10新款數位鋼琴上市入門電 ...

... 售價是19800 總代理台灣樂蘭保固一年. 三期零利率,歡迎多加利用. 購買<魔立樂器> 2019 ROLAND FP-10新款數位鋼琴上市入門電鋼琴超值首選人氣王FP-30的弟弟. 於 shopee.tw -

#67.日本“帝王级”牛郎整容前旧照曝光,曾教唆弟弟辍学入行惹争议

9月22日,据媒体报道,素有日本“帝王级牛郎的罗兰近日在社交平台上分享最新vlog,短片中他罕见提及自己的家人,小6岁的亲弟弟也首次曝光,罗兰还大方 ... 於 k.sina.cn -

#68.吾命騎士02【新版】: 騎士每日例行任務 - Google 圖書結果

羅蘭 換上自己的衣服後看起來就正常多了雖然衣服稍微破舊了一點不過街上多的是 ... 怎麼突兀反倒是我那套龍的聖衣還比較顯眼為此我也抗議過我比羅蘭大為什麼我要當弟弟? 於 books.google.com.tw -

#69.寻找生意的新增长极,天猫小黑盒双11再定义新品上新论 - 36氪

比如,圣罗兰等顶级奢侈品品牌就将以新品首发的方式,在天猫迎来属于他们的双11首秀;奥迪Q8暗夜骑士典藏版等品牌新品也会在天猫实现限量首发,一众 ... 於 www.36kr.com -

#70.某科學的白井弟弟第一百零四章我只相信你和芙羅蘭,砂糖丸子

小說:某科學的白井弟弟的章節: 第一百零四章我只相信你和芙羅蘭內容,作者:砂糖丸子, 黃金屋中文, 黃金書屋. 於 tw.hjwzw.com -

#71.从“夜店之王”到“最强打工人”!细节控罗兰,职场痛骂亲弟!网友

而一直跟拍罗兰的摄影老师,趁着这个功夫开始主要采访他的弟弟——叶音。 被问到为什么来这边上班的时候,叶音说“上学的时候,哥哥说去学校没什么意义之 ... 於 m.tepintehui.com -

#72.克林頓家族| 冰与火之歌中文维基 - Wiki Index | | Fandom

現今瓊恩伯爵率傭兵奪回了自己的領地,而羅蘭爵士因為與瓊恩伯爵的親屬關係,現時被軟禁在君臨。 ... 被黃金團俘虜。 雷蒙德·克林頓,羅蘭的弟弟。被黃金團俘虜。 於 asoiaf.fandom.com -

#73.罗兰德家人首曝光亲弟揭「给无限卡」「帮付学费」霸气言行

然而人们不知道的是,早在创业之初,罗兰德就将小自己6岁的亲弟弟拉进刚开幕的除毛沙龙,店里工作人员都不知道老板的弟弟就在身边。 於 www.xuehua.tw -

#74.設計師Hedi Slimane再對前東家Kering開雲集團興訟推特狂發 ...

設計師海迪斯里曼(Hedi Slimane)與前東家法國品牌聖羅蘭(Yves Saint Laurent)母公司開雲(Kering)集團彼此間的歧見似乎仍舊尚未達成共識, ... 於 www.beautimode.com -

#75.口紅一哥李佳琪和他BATTLE也不一定會贏,日本夜場男公關 ...

... 萬人民幣),時下知名度最高、最活躍也最會賺錢的頭牌牛郎羅蘭Roland。 ... 哲哉等人都有交情,尤其是視覺系藝人GACKT更把羅蘭視為親弟弟看待。 於 kknews.cc -

#76.腹黑和腹黑的终极对决【第一季】【更至特别福利铃声·傅延昇

——BY 罗曼·罗兰 ... 花絮03·高(nv)傲(wang)一点; 100W福利·短信提示音; 小剧场·双胞胎弟弟; 特别福利铃声·傅延昇; 特别福利铃声·戚屿; 01-07【更新中… 於 www.shuige.club -

#77.「日本第一牛郎」羅蘭首次公開小6歲親弟!高鼻瘦臉長相曝光

羅蘭 在個人YouTube頻道「THE ROLAND SHOW【公式】」罕見公開自己弟弟的真實身分,才21歲的弟弟,原本就讀學校專攻柔道整復師,未來朝整骨方面發展,卻 ... 於 star.ettoday.net -

#78.牛郎罗兰弟弟曝光21岁准备出道了 - 女士手表

牛郎罗兰弟弟曝光21岁准备出道了内容:年收入超越3亿日币因而被封为是日本公史上收入最高的男公关、今年才27岁的罗兰ROLAND,在从原本服务的牛郎店 ... 於 xiuliguan.com -

#79.青椒肉丝第一步放油炒就错了,难怪不香不下饭 - 西瓜视频

罗兰 66头像. 罗兰66. 2天前. 一看就会,一做就败。 ... 小刘一家给日本弟弟过生日,舅舅请客吃网红面,大 ... 於 www.ixigua.com -

#80.日本第一牛郎羅蘭公開交往一年女友?兩年前結緣女方是羅蘭小 ...

照片中可見Roland的弟弟與他完全是兩種風格,相比起外貌精緻的Roland,弟弟膚色相對較黑,五官相對較重男人味。 廣告. 螢幕截圖2021-05-20 下午12.30.39. 於 pretty.presslogic.com -

#81.第256章卡尔的地狱 - UU看书

正因为这一点,作为和教会关系并不怎么好的罗兰家族对他们的行动极为忌惮,生怕“克雷西家族灭门惨案”再次上演。 “为了确保消息无误,我特地动用了北境商会的情报网确认 ... 於 www.uukanshu.com -

#82.超低调!罗兰曝光亲弟弟叶音「超窄小房间」 生活超简朴 -7gd7网

「日本第一牛郎」罗兰(Roland)现年28岁,原名松尾风雅,狂妄自信的风格广受许多粉丝喜爱,是日本牛郎界的帝王。因为树大招风的关係,除了他自己的 ... 於 www.7gd7.com -

#83.日本帝王牛郎羅蘭首度公開弟弟長相,霸氣直言:上學沒用,跟我干

年收入超越3億日幣因而被封爲是「日本公史上收入最高的男公關」、今年才27歲的羅蘭ROLAND,在從原本服務的牛郎店辭職後獨自創業,光是過去一年多以來 ... 於 ppfocus.com -

#84.漢聲精選少年姆指文庫-羅蘭系列

姊姊、弟弟的不幸與開拓家園的艱辛,使羅蘭從一個天真的小女孩長成堅強勇敢的少女。 ... 羅蘭的小說一出版就很受歡迎,到她八十歲時,這套「小木屋」系列小說開始譯成 ... 於 web.hocom.tw -

#85.Roland Fp-10的價格推薦第15 頁- 2021年7月| 比價比個夠BigGo

<魔力˙高雄> 2019 ROLAND FP-10新款數位鋼琴上市入門電鋼琴超值首選人氣王FP-30的弟弟 · $19,800. 價格持平. 露天拍賣molly349(305). 鋼琴Roland羅蘭電鋼琴FP30/FP10 ... 於 www.biggo.com.tw -

#86.帝王级牛郎罗兰长发掀起造型曝光(爆料) - 潮流风度网

帝王级牛郎罗兰长发掀起造型曝光简介:日本第一牛郎之称的罗兰(Roland) ... 牛郎罗兰弟弟曝光21岁准备出道了 · 牛郎店歇业宣告歇业罗兰曝光防疫生活 ... 於 clfdw.com -

#87.【人物介紹Ep2】THE ROLAND SHOW好看在哪裡?(Youtube ...

九月中有段時間在拍他的除毛沙龍,分店很多,其中一間分店交由親弟弟管理結果管得亂七八糟,屢屢被投訴說品質下降,ROLAND突襲檢查外加罵弟弟胎哥(台 ... 於 fern19.blogspot.com -

#88.日本“帝王級”牛郎整容前舊照曝光,曾教唆弟弟輟學入行惹爭議

據悉,羅蘭的弟弟名叫叶音,外形長得還不錯,被形容是個野性型男,而羅蘭更偏向中性美,兩兄弟完全是兩種感覺。 日本“帝王級”牛 ... 於 www.nanmuxuan.com -

#89.日本“第一牛郎”公开亲弟弟照片,引数百万人围观!日本网友

日本有“夜之帝王”之称的第一牛郎罗兰(Roland),相信大家都知道。从东大辍学后,凭借兴趣认真做起了牛郎。 18岁入行,一 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#90.已做了1年!男星爆下海當牛郎一問「原因出在這」逼哭網

日本「牛郎界帝王」羅蘭(Roland)外型俊美,名言是「世界上只有2種男人 ... 羅蘭近日在YouTube上傳一支影片,找來弟弟和莎朗一同入鏡拍攝,只見羅蘭 ... 於 star.setn.com -

#91.所以羅蘭能實裝嗎 - TapTap

我的想法:羅蘭能實裝嗎,不過看來我猜對了,之前九龍的時候和薇拉55開必不 ... 别看了就算罗兰隐藏了实力可他还是囚笼弟弟(ಡωಡ) [嗒啦啦2_滑稽]. 於 www.taptap.com -

#92.羅蘭在自己的YouTube影片中首公開弟弟樣貌,網 - 日本集合

原名松尾風雅的羅蘭,因擁有3億日圓的年薪,被稱為「日本第一牛郎」加上「這世界上只有兩個男人。我,和我以外的」、「在我身旁就是IG熱點, ... 於 japhub.com -

#93.「我本人就是最強風水!」羅蘭全新豪宅首次公開,自建酒吧和 ...

不過由於2020 年初新冠肺炎疫情大爆發,不只影響了羅蘭宣布關閉自己的牛郎 ... 沒想到幫弟弟過生日,轉眼間兩兄弟因羅蘭名氣給弟弟的壓力而吵起架來, ... 於 news.openpoint.com.tw -

#94.牛郎羅蘭弟弟曝光21歲準備出道了- 時代範 - 熱身運動

牛郎羅蘭弟弟曝光21歲準備出道了簡述:年收入超越3億日幣因而被封為是日本公史上收入最高的男公關、今年才27歲的羅蘭ROLAND,在從原本服務的牛郎店 ... 於 shidaifan.com -

#95.盲弟弟 - Google 圖書結果

治安官上前接管犯人时,杰克正低声与普利德维尔和卡罗兰交谈,于是治安官停下来等待他们结束对话。“我不希望那个小伙子受到伤害,”杰克严肃 ... 於 books.google.com.tw -

#96.21歲就輟學!日本第一牛郎公開「親生弟弟真面目」 為了他 ...

今年27歲的「日本第一牛郎」羅蘭(ROLAND)是日本男公關界的傳奇人物,他18歲時從大學退學投入男公關產業,20歲就當上董事,並在歌舞伎內迅速開了7間 ... 於 www.itislooker.com -

#97.o7vin8 - 淵日。捨てのK点越え! 羅蘭弟弟的家好棒 - Plurk

羅蘭弟弟 的家好棒,這個大小感覺莫名的有安心感耶,而且這麼小竟然還有廚房跟廁所! ローランドが弟・叶音の激セマアパート初訪問【4畳半】 - YouTube. 於 www.plurk.com