美樂地社區的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦曾旭正寫的 台灣的社區營造(新版):新社會、新文化、新人 和曾旭正的 台灣的社區營造都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台中馬卡龍公園安全防護再升級太平扶輪社捐贈AED設備也說明:今(27)日舉辦「聽見AED五年社區養成計畫」,藉由此活動規劃長期社區 ... 建設局指出,台中市「美樂地計畫」共完成196座共融公園,包含18座公園新 ...

這兩本書分別來自遠足文化 和遠足文化所出版 。

國立臺南藝術大學 建築藝術研究所 曾旭正所指導 穆陸瑯的 陌生的美: 日常生活美學陌生化作為營造社區的起點 (2021),提出美樂地社區關鍵因素是什麼,來自於社區營造、日常生活美學、環境美學、陌生化。

而第二篇論文朝陽科技大學 建築系建築及都市設計博士班 沈永堂所指導 葉翠玲的 藝術介入公共空間之研究-以社區的藝術營造為例 (2020),提出因為有 社區營造、藝術介入、紮根理論、新類型公共藝術、公共空間的重點而找出了 美樂地社區的解答。

最後網站和美鎮三順宮捐地又捐款面前社區活動中心動土則補充:彰化和美鎮公所為提供里民多功能活動中心,規劃興建面前社區活動中心,和美鎮三順宮捐地,加上縣府與市公所經費挹注,得工程總經...

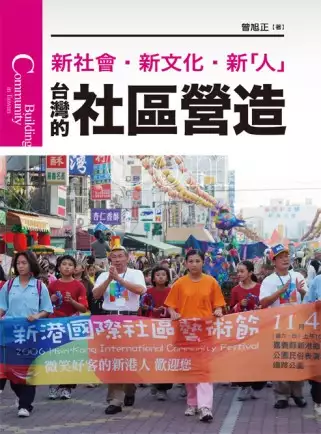

台灣的社區營造(新版):新社會、新文化、新人

為了解決美樂地社區 的問題,作者曾旭正 這樣論述:

自從1994年文建會提出「社區總體營造」的政策,「社區營造」就在台灣展開一場最基層、最普及、最溫和,但影響卻難以估計的社會運動。姑且不論其在各地的成功率,但它的確一點一滴在喚醒人們對土地、對家鄉的感情,拉近了鄰里間的關係,也交還給人民對生活環境與空間的主控權,是一個真正由下而上、浩大綿久的家園再造工程。 本書作者長年參與台灣社造工作與研究。其先就社區營造的概念及台灣數百年來社區型態的演變,加以說明;再以營造空間、福祉經營、創發產業、深耕文史等四個社造類型,分別介紹台灣都市新舊聚落、小鎮、農村、鄉村生態、鄉村特色產業、原住民部落等成功的案例,也讓讀者得以分享這些社區一路來的經驗、心情與智

慧。 本書特色 1.台灣的社區類型五花八門,本書將其分門別類,讀者可以輕易學會認識台灣社區的概念。 2.社造的過程常有溫馨而具地方智慧的故事,這是本提供經驗分享及能量交換的書。 作者簡介 曾旭正 1961年生,台南縣下營鄉人,台灣大學土木工程研究所博士。曾任台北市都市計劃委員會委員、宜蘭縣都市計劃委員會委員、專業者都市改革組織(OURs)理事長、中華民國社區營造學會常務理事、全國民間災後重建聯盟協調委員、台南縣副縣長等。現任國立台南藝術大學建築藝術研究所副教授、所長兼總務長。著有《打造美樂地──社區公共藝術》、《台灣新建築運動》、《大台北空中散步》、《讓社區動起來──社區總

體營造行動資源手冊》等,譯有《建築意向》。曾參與無殼蝸牛運動、九二一災區規劃與重建、新校園運動、催生「建築改革合作社」等社會運動。 一、緒論:社區是被營造出來的什麼是社區?什麼是社區營造? 社區營造的五大面向 二、歷程:台灣社區的時代面貌早期的傳統聚落日治時期的村里戰後的社區發展環境危機激起的社區運動社區運動催生的新社區 三、政策:社區協力政策社區協力政策的意涵台灣的社區協力政策提升為國家級計畫*台灣社區協力政策發展大事記 四、經驗:社區營造案例小鎮營造:以新港為例農村營造:以土溝為例都市新興:以金華為例鄉村生態:以桃米為例*社區營造的新流行:雇工購料量身打造公共空間都市聚落:以北投為例*台

灣社區的老朋友─日本岐阜縣古川町鄉村特色產業:以白米為例原住民部落:以山美為例從家的營造開始:以豐田為例 五、資源:協力社區的組織全國性的組織地區性的組織社區刊物社區營造的相關網站 附錄 作者序 台灣社區營造印象之旅 寫作這本書,在整理過往資料的同時,彷彿也經歷了一段回溯個人參與台灣社區營造經驗的印象之旅。 1991冬天,專業者都市改革組織(OURs)受新港文教基金會邀請,帶了一群學生到新港研究大興路拓寬與街屋保存的問題,我在那裡。那時,OURs的成員已經理所當然地主張規劃就應邀請居民參與討論,雖然在討論會上,居民普遍都很生澀、沈默。 1994年底,文建會要擬定「輔導美化地方傳統

文化建築空間計畫」的政策文字,我在那裡。那時, 文建會廣邀建築學者討論,關鍵問題在於如何設計一種政策模式,讓社區主動申請,但又能有好的空間專業者協助,且雙方都能掌握社區空間的文化深度。最後,雖沒有立即找到好答案,但共識是先找幾個試點,摸著石頭過河,這批試點是新港、淡水、北埔和二結。 1999年,九二一大地震後,協助災區重建成為社造界的大事,全盟、埔里、新故鄉基金會、新校園運動,每個場合都設法加入社區營造的理念,我在那裡,更多朋友也在那裡。那時,大夥兒的力量還不足以全面影響政策,只能努力地協助有緣相識的社區人以及承辦員,鼓勵更多人投入社區營造。 2003年,社區政策被提升為國家級的「新故

鄉社區營造計畫」,我們也在那裡。那時,許多人一則以喜一則以憂,喜的是社區營造的理念與行動可以更加發揚,憂的是潮流恐怕會沖垮社區營造的理想性。為了讓政策能走上對的路,只好投身進去協助草擬文字、模塑政策。 從新港小鎮溫熱的人情互動到行政院冰冷的嚴肅會議,從慫恿居民參與到鼓勵官員信任社區,其經歷似乎有天壤之別;但就社區營造的終極價值而言,其實理路都是一致的。彷彿就是衷心於社區營造,隨緣、隨意之所向,自然而然!對許多投身社區營造的朋友而言,也都有類似的經驗,社區營造已經伴隨著他們生命的流轉,如影隨形,像呼吸、飲水一樣自然而必要。 而論述之於社區營造,也應該是自然而必要的事。經驗累積多了,化為文

字來與朋友分享,也共同記錄這個年代我們做了些什麼! 在我們這個年代,社區是需要被營造的,它已不像是農業時代,人與人熟稔、人對土地敬重,大家都生活在社區之中;這個時代,社區面臨存在的危機,甚至根本不存在,我們只好努力去恢復它或者重新創造它,這是這一代人的使命。 只不知,加上我們的投入,社區果真振興了,或者終究是一去不復返的鄉愁罷了…… 推薦序 社區營造──台灣獨特的資產 上一個世紀的最後十年是台灣變動很快的十年, 很多新的觀念和行動都在這個十年中發生,社區營造就是其中之一。除了政府部門提出「社區總體營造」的政策,民間的自發力量更是動人,他們之中有許多是在此之前就已投入,而在這個階段

逐漸展現成果,於是我們在1996年邀集大家成立了「社區營造學會」,希望更有力地支持台灣各地的社區營造行動。 我始終相信一個社會的改造絕不是一蹴可及的, 我們必須展開更大的胸懷,彼此包容、互相欣賞, 不斷地實踐民主,才有可能慢慢改變社會。社區營造正是最基本的民主實踐方式,在社區中大家共同討論,即使有不同意見也能尊重彼此,再摸索出可被接受的共識,有了共識才採取行動,歡喜地一起享受集體行動的成就感。從愈來愈多的例子裡,我們看到這樣的轉變:人與人更加親近了,也就容易合作一起來改變周遭不理想的事物;人對土地能夠由衷地敬重,才能夠改變行為真正愛護環境。人與人、人與環境的關係逐漸變好,台灣社會也就變得更

好。 1999年初,在《新故鄉雜誌》創刊時我曾經有感而發:自從參與教育改革的工作之後,才深深感覺到,如果從教育的觀點來看家庭、看人的養成、看學校,得到的最大結論是,如果社區不健全,那麼教育改革所說的理想都無法落實。八年後的今天,這個道理更加明顯,因為我們看到許多推動社區營造的社區確實提供了孩童更好的成長環境;同時,也有許多學校認真地與社區合作,成為社區營造的一股助力。大人投入社區營造所表現出的種種,不也是小孩最好的學習素材? 如今,社區營造在政府和民間都得到越來越高的重視。社區政策被提升到國家重點計畫的層次,而台灣各地也有越來越多認真的人用不同方式營造自身的社區。這一股趨勢所累積的經

驗是台灣民主發展的果實,更是台灣社會獨特的資產;只是,經驗豐富但相關的論述卻沒有預期的蓬勃,是美中不足之處。 《台灣的社區營造》這本書兼顧政策發展與社區實例,從中可以對社區營造的發展歷程、政策內容、案例經驗有一全面性的瞭解。對於社區營造有興趣的朋友,它是很好的入門;對於投入社區營造已久的幹部,它也可以提供許多刺激和啟發,……希望在它之後可以看到更多社區營造的書。 中華民國社區營造學會創會理事長李遠哲

陌生的美: 日常生活美學陌生化作為營造社區的起點

為了解決美樂地社區 的問題,作者穆陸瑯 這樣論述:

有感於臺灣社區營造的走向,漸趨向追求產業與在地經濟的發展,偏離要反思環境危機及「造人」的社造本質,本論文討論的社區營造起點,從「人」與「環境」之間的巧妙連結為始,並將人們對此本質的疏離解釋成「對美陌生」。此處所指涉的「美」不僅是地域環境所散發出的美感,而是擴及日常生活中的人文環境、社會學美學,以及大眾的審美趣味。對美陌生亦即對生活無感,故本研究提出為破除傳統美學限制的「日常生活美學」(everyday aesthetics)理論,使用陌生化手法(defamiliarization),試圖藉以更廣泛的審美角度恢復人們的原始知覺,重新覺察所處的生活環境。本研究的核心想法為:社區營造、日常生活美學

以及陌生化三者,透過文獻分析加以研究人們對美陌生的關鍵原因:(1)因熟悉感造成美感的消解影響、(2)審美距離太遠或太近的外在干擾、(3)風景美學影響人們對風景定義的大眾偏好審美。進而歸納出三點陌生化原則:(1)從熟悉中陌生、(2)出自於善意、(3)適當的距離。再從筆者本身於2018年至2021年間在臺南市的三段實踐經驗:從最初的發想起源到進入第二階段的初衷實驗,以及最末使用陌生化理論為實驗進行修正操作,達成與社區對話的經驗詮釋及反思實驗過程,探討人們在社造活動中如何破除對美陌生,進而推敲出在社區中要使人們對「美」有感,需歷經三段層次,其為:(1)他人視角、(2)經驗回饋、(3)自我和地方認同感

。這三種陌生化的層次表現,揭示執行者所扮演的角色,從最初提供不同視角的「外地人」,轉為能進階發展活動或是製作教案提供在地人體驗的「引路人」,最後再逐步降低介入的程度,目的在於促發在地居民以自己的觀點對日常生活有感而發,唯有如此,社區意識的覺醒才能真正的歸反營造社區的初衷。本論文期許能為研究世界貢獻一己之力,提供新進入社造領域的社區多一種社區行動的參考方式,在這求新求變的時代中同時將研究視角回歸初始,重新審視人、環境與社區三者的關係,破除人與人之間、人與環境之間的「冰層」。

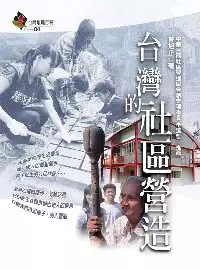

台灣的社區營造

為了解決美樂地社區 的問題,作者曾旭正 這樣論述:

自從1994年文建會提出「社區總體營造」的政策,「社區營造」就在台灣展開一場最基層、最普及、最溫和,但影響卻難以估計的社會運動。姑且不論其在各地的成功率,但它的確一點一滴在喚醒人們對土地、對家鄉的感情,拉近了鄰里間的關係,也交還給人民對生活環境與空間的主控權,是一個真正由下而上、浩大綿久的家園再造工程。 本書作者長年參與台灣社造工作與研究。其先就社區營造的概念及台灣數百年來社區型態的演變,加以說明;再以營造空間、福祉經營、創發產業、深耕文史等四個社造類型,分別介紹台灣都市新舊聚落、小鎮、農村、鄉村生態、鄉村特色產業、原住民部落等成功的案例,也讓讀者得以分享這些社區一路來的經驗、心情與智

慧。 本書特色 1.台灣的社區類型五花八門,本書將其分門別類,讀者可以輕易學會認識台灣社區的概念。 2.社造的過程常有溫馨而具地方智慧的故事,這是本提供經驗分享及能量交換的書。 作者簡介 曾旭正 1961年生,台南縣下營鄉人,台灣大學土木工程研究所博士。曾任台北市都市計劃委員會委員、宜蘭縣都市計劃委員會委員、專業者都市改革組織(OURs)理事長、中華民國社區營造學會常務理事、全國民間災後重建聯盟協調委員、台南縣副縣長等。現任國立台南藝術大學建築藝術研究所副教授、所長兼總務長。著有《打造美樂地──社區公共藝術》、《台灣新建築運動》、《大台北空中散步》、《讓社區動起來──社區總體營造行動資源手

冊》等,譯有《建築意向》。曾參與無殼蝸牛運動、九二一災區規劃與重建、新校園運動、催生「建築改革合作社」等社會運動。 推薦序作者序 一、緒論:社區是被營造出來的什麼是社區?什麼是社區營造? 社區營造的五大面向 二、歷程:台灣社區的時代面貌早期的傳統聚落日治時期的村里戰後的社區發展環境危機激起的社區運動社區運動催生的新社區 三、政策:社區協力政策社區協力政策的意涵台灣的社區協力政策提升為國家級計畫*台灣社區協力政策發展大事記 四、經驗篇:社區營造案例小鎮營造:以新港為例農村營造:以土溝為例都市新興:以金華為例鄉村生態:以桃米為例*社區營造的新流行:雇工購料量身打造公共空間都市聚落:以北投為例*

台灣社區的老朋友──日本岐阜縣古川町鄉村特色產業:以白米為例原住民部落:以山美為例 五、資源篇:協力社區的組織全國性的組織地區性的組織社區刊物社區營造的相關網站

藝術介入公共空間之研究-以社區的藝術營造為例

為了解決美樂地社區 的問題,作者葉翠玲 這樣論述:

文化政策的形成,與時代執政治理思維有著密切關係,文建會1998年制定公共藝術設置辦法,2006-2008年間推動〈藝術介入公共空間補助計畫〉,開啟藝術進入社區公共空間的契機。而近年來地方政府以藝術策展辦理的藝術節,以藝術的能量吸納新的社群,成功的締造參觀人潮,成為促成地方發展振興經濟的關鍵、全國社區所關注與學習的焦點。是哪些因素讓社會大眾如此喜愛?而這些經驗能複製嗎?是否得以轉變成可操作模式,讓更多社區得以運用及參考。本研究以藝術與社區合作、互動的形式為研究主題,運用紮根理論(Grounded Theory)針對國內九個社區案例的藝術營造歷程,從實務面分析藝術進入社區的元素,以內容分析法進行

歸納、演繹並推論出藝術與社區的合作模式。透過產、官、學等相關領域的深度訪談,探討藝術介入社區的成效,藉此提出台灣藝術介入公共空間永續發展的目標。研究發現藝術介入過程中藉由生活共感的沈浸式文化體驗所引發的「地方文化認同」及「社群美感學習」是其共通的特點;以非營利組織為主導,公部門重點參與的組織結構,是其成為地方留才的誘因;具循環性的文化培力過程、藝術家與居民的合作共學關係、共享美感經驗的生活空間,為藝術營造社區公共空間的重要元素,更成為形塑多元化且良善的社群參與的中介能量。本研究可作為未來社區運用文化與藝術來進行營造的具體參考。

美樂地社區的網路口碑排行榜

-

#1.美企舊金山灣區秘購數萬英畝地獲矽谷重量級人物支持

某美企在加州大舉收購土地,遭選區聯邦眾議員葛拉孟狄質疑與中國有關。 ... 者,而是會與當地社區利益關係者合作,制定一項對社區和州有利的提案。 於 www.taiwandaily.net -

#2.「名軒海樂地」百億建案重磅開售! 北台灣最耀眼全機能社區 ...

後疫情時代雙北房價持續攀漲,面對城市中的喧囂擁擠,淡水以僻靜取優的未來優勢與房價潛力起漲點,成為房地產注目焦點。「名軒海樂地」... 於 tw.tech.yahoo.com -

#3.台中馬卡龍公園安全防護再升級太平扶輪社捐贈AED設備

今(27)日舉辦「聽見AED五年社區養成計畫」,藉由此活動規劃長期社區 ... 建設局指出,台中市「美樂地計畫」共完成196座共融公園,包含18座公園新 ... 於 n.yam.com -

#4.和美鎮三順宮捐地又捐款面前社區活動中心動土

彰化和美鎮公所為提供里民多功能活動中心,規劃興建面前社區活動中心,和美鎮三順宮捐地,加上縣府與市公所經費挹注,得工程總經... 於 udn.com -

#5.台中市北屯區太順路 - N4Xz5Vn

美樂地 :台中市北屯區太順路81號社區介紹社區好房網Housefun買屋. Hannah Yang 台中市北屯區太祥路: 全: 61: 台中市北屯區太順二街: 全: 61: 台中市北屯區太順五街: 全: ... 於 n4xz5vn.prerabanie.sk -

#6.打造美樂地-社區公共藝術

打造美樂地-社區公共藝術. 曾旭正. 典藏藝術家庭股份有限公司. 9860008558. 本書由反思公共藝術的角度切入,探討社區公共藝術的新突破概念,並貼近社區民眾, ... 於 www.taaze.tw -

#7.「2023阿公阿嬤舞GO厲害」南區競賽嘉義市代表隊展現勇壯 ...

東區太平社區隊榮獲銅獎,育英築夢隊及嘉義市幸福樂齡教育推展協會分別榮獲最佳精神活力獎及最佳創意獎,展現勇壯不老精神。 於 health.chiayi.gov.tw -

#8.跨界思維與在地實踐:亞美文學研究的多重視角

此外,大學能提供機會讓女兒離開家庭和越南社區,接受良好教育,更加融入美國主流社會。然而,上大學也意味著斬斷母女之間的緊密連結,而這絕非母親所樂見。 於 books.google.com.tw -

#9.美樂地社區社區@智邦生活館

美樂地社區 社區在智邦生活館的社區網, 提供社區管委會及住戶資訊交流, 有社區討論版, 社區公佈欄, 社區會議室, 社區投票所, 團購, 社區法規/表格及社區介紹..等服務. 於 myhome.url.com.tw -

#10.文創漫談: 蟾蜍山瑣紀系列之壹 - Google 圖書結果

業依託型發展模式;第三個議題:在地特色型發展模式;第四議題:創意主導型發展模式等 ... 我的內容概述:壹、緒論──介紹菁寮社區與「無米樂」紀錄片,除了介紹土溝、安溪 ... 於 books.google.com.tw -

#11.美樂地- 北屯區

美樂地. 台中市北屯區太順路81號地圖. 4年--房420戶24~38坪. 近一年平均單價 33.5 萬. 112年6月最新成交單價 37.4 萬. 總太建設; 廍子重劃區. 計算說明 ... 於 community.houseprice.tw -

#12.【美樂地】178筆成交,均價29萬/坪

美樂地:位於桃園市桃園區,屋齡7年,總戶數103戶,更多美樂地社區情報,歡迎咨詢社區專家蔡秈辰、陳嬿羽。 於 market.591.com.tw -

#13.(新北)深坑婦人確診登革熱曾到烏塗菜園

石碇區公所已針對確診者住處、鄰近社區及菜園進行清消。(石碇區公所提供). 2023/08/26 05:30 ... 新北「美樂地」再添1案三重遭佔公有地變停車格. 於 news.ltn.com.tw -

#14.打造美樂地——社區公共藝術

書名:打造美樂地——社區公共藝術,原文名稱:Public Art in Community,語言:繁體中文,ISBN:9789860008593,頁數:144,出版社:典藏藝術家庭,作者:曾旭正, ... 於 www.books.com.tw -

#15.彰化縣和美鎮樂齡學習中心112年9月課程表

項. 次 活動名稱 報名費用(請註明金額,如無,請註明免報名費) 備註 1 用藥安全 免報名費 無 1 用藥安全 免報名費 無 2 我的家庭不是戰場~居家安全 免報名費 無 於 moe.senioredu.moe.gov.tw -

#16.台中美樂地

台中市為了營造友善育兒的環境,持續推動「台中美樂地計畫」,至今已完成122座共融 ... 最新台中市北屯區美樂地實價登錄、成交行情、美樂地待售房屋,及美樂地詳盡社區 ... 於 ma9ulc.plinius.cz -

#17.台中市北屯區太順路美樂地最新實價登錄、成交行情及社區介紹

美樂地 位於台中市北屯區太順路,屋齡約4年,樓高15層,近6個月平均實價登錄30萬/坪,目前共有23筆待售房屋。永慶房仲網提供最新台中市北屯區美樂地實價登錄、成交 ... 於 community.yungching.com.tw -

#18.國姓鄉美樂地社區產業直播開闢新通路

南投縣府輔導的國姓鄉美樂地社區產業行銷補助計畫,11日在南港社區實體店面舉行成果展發表會;今年因為疫情因素,也採用線上直播方式行銷, ... 於 www.chinatimes.com -

#19.總太美樂地三房平車高樓層採光超棒社區最低價釋出

總價:1498 萬; 參考單價:33.45 萬/坪; 地址: 台中市 北屯區 太順路 地圖; 社區:美樂地; 格局: 3+3房(室) 2廳2衛; 總坪數:44.78 坪(包含車位面積) ... 於 www.myhomes.com.tw -

#20.【台中這樣玩】8個大里景點美食一日遊,共融公園、藝術博館

美群彩繪梅花鹿巷➡️纖維工藝博物館➡️ 大里藝術廣場➡️ 草湖防災 ... 休憩的小公園,在台中市政府推動的「臺中美樂地」計畫之中,改善舊公園後, ... 於 jatraveling.tw -

#21.台中馬卡龍公園安全防護再升級太平扶輪社捐贈AED設備

今(27)日舉辦「聽見AED五年社區養成計畫」,藉由此活動規劃長期社區 ... 建設局指出,台中市「美樂地計畫」共完成196座共融公園,包含18座公園新 ... 於 www.watchmedia01.com -

#22.打造美樂地:社區的公共藝術Public Art in Community

打造美樂地:社區的公共藝術Public Art in Community. 0. 讚! 閱讀人數:300. 作者:曾旭正. 出版社:行政院文化建設委員會. 出版日期:2005年06月. 於 communitytaiwan.moc.gov.tw -

#23.嘉義民雄分局落實反詐騙前進村里社區發展協會加強宣導

詐騙集團常找較無防備的長者下手,嘉義縣民雄警分局為提升民眾的反詐騙警覺心,與在地各村里社區發展協會共同舉行反詐騙宣導活動,讓長輩們了解現今 ... 於 www.ettoday.net -

#24.【桃園建案】美樂地,建材設備、生活機能 - 阿醜的吃喝玩樂

【桃園建案】美樂地,建材設備、生活機能、空間規劃超級完美,美樂地讓您從此入住美好快樂的寶地! ... 此外,長庚諧振活化水,提供社區優質好水,. 於 fresh438.pixnet.net -

#25.實踐社區營造x認識地方創生竹美館UP培力工作坊助社區團隊 ...

△112年文化部推動社區營造及村落文化補助作業執行期間社造專家前往東門市場進行實地輔導。(圖/竹美館提供). 【勁報記者羅蔚舟/新竹報導】 於 times.586.com.tw -

#26.生活美樂地

上課時間:: 每週二下午02:00~04:00(第一次上課日期:08 月23 日); 開課地點:: 嘉義市西區博愛路二段241號; 招生人數:: 30 人; 課程收費:. 於 boaicu.cyc.edu.tw -

#27.dYdX社區已通過「延長dYdX資助計劃v1.5」提案投票

BlockBeats 消息,8 月28 日,Snapshot 頁面顯示,dYdX 社區以100% 的支持率通過「延長dYdX 資助計劃v1.5」提案投票,其資助計劃(dYdX Grants ... 於 news.cnyes.com -

#28.共好melody 樣品屋

單價萬(含車位計總太共好MELODY:位於台中市北屯區,屋齡1年,總戶數戶,82間房屋出售,4間房屋出租。更多總太共好MELODY社區情報,歡迎咨詢社區專家 ... 於 lequaipoitiers.fr -

#29.國姓美樂地社區產業行銷成果展南投新聞 - YouTube

110年度國姓鄉 美樂地社區 產業行銷補助計畫,在南投縣政府補助及輔導下,上午在南港社區實體店面舉行成果發表活動,今年因應疫情因素,計畫執行改採 ... 於 www.youtube.com -

#30.【美樂地】- 118筆交易,成交均價23萬/坪

樂居提供:美樂地總戶數103戶,屋齡7年,共有118筆成交資料。歡迎諮詢達人陳奕儒、李佳蓮,目前共有1戶在二手市場銷售中。 於 www.leju.com.tw -

#31.桃山部落加入生態服務給付守護黑熊石虎棲地| 生活

農業部林業及自然保育署台中分署5月起與台中市和平區桃山社區發展協會合作執行台灣黑熊生態服務給付示範計畫巡護監測工作,協助棲地巡守及紅外線自動相機 ... 於 www.cna.com.tw -

#32.E美樂地社區管理委員會

E美樂地社區管理委員會. 瀏覽次數:1041. 電話號碼: 02-86934474 . 傳真號碼: 連絡人: 連絡人手機:. Email:. 公司地址: 22160新北市汐止區民族二街84巷46號1樓 於 www.arch-world.com.tw -

#33.總太建設機構美樂地讓利只是前菜! 高CP值坪效宅為首購端牛肉

總太美樂地503筆交易,成交均價18萬/坪樂居實價登錄縣市選擇請輸入社區屋齡不限大樓透天店面/公寓平均成交價年成交價五年成交價切換列表搜尋待售房屋 ... 於 grjw.surferos.sk -

#34.關心登革熱防治準備工作,結合社區大掃除陳其邁:確保師生 ...

關心登革熱防治準備工作,結合社區大掃除陳其邁:確保師生安心上學. 徐炳文 + 追蹤 已追蹤 ... 公私合作優化公園遊樂場設施協力打造「台中美樂地」. 於 www.storm.mg -

#35.北屯-總太建設第五案「總太美樂地」 - 廍子

北屯-總太建設第五案「總太美樂地」 社區介紹 ... 美宅,總太更推出『一年免費社區營造示範』,將來在交屋後將由專業人員進駐社區打理各大小事務,以公設活用創造社區 ... 於 0978107579.com -

#36.總太美樂地推1年免費代管計畫

總太建設總經理翁毓羚表示,名為「耘幸福」的美樂地社區營造計畫,其實就是延伸總太的品牌精神,透過藝術、運動樂活的特色公設空間,讓住戶可以在社區內 ... 於 zte.zongtai.com.tw -

#37.美樂地社區 - dreamestate.cz

社區 房價對比更便捷/21更新社區專家區域解讀· 房屋代尋· 購房建議· 屋主委託免費入駐陳嬿羽永慶不動産(加盟店) 中正藝文總圖加盟店真誠不欺瞞· 房源多樂居 ... 於 dreamestate.cz -

#38.美樂地租屋資訊- MixRent|2023年8月最新出租物件推薦

總太 美樂地 高樓層二房(請預約8月底看房,看房簽約後即可入住) ( B1大車位需另外租用+ 3000元含清潔費) ( 可租補報稅入戶籍) 本社區為寧靜社區,歡迎作息正常保持安靜 ... 於 tw.mixrent.com -

#39.【美樂地】桃園區建案:1戶銷售中

本社區目前二手市場共有1戶銷售中. 5 樓. 1450 萬. 47.44 坪. 2 房. 格局. 6 個. 刊登數. 照片來源: 信義房屋. *資訊整合由{BigFun比房網}提供. 荷蘭poll-tex防霾紗窗 ... 於 www.leju.com.tw -

#40.桃園市桃園區美樂地的中古屋新屋共有5 筆出售中

桃園市桃園區美樂地的中古屋新屋共有5 筆出售中,後站延平公園美樂地2+1房車,美樂地,電梯大樓47.44坪售價:1450萬,美樂地採光大兩房車,美樂地,電梯大樓47.44坪售價:1390 ... 於 www.housebe.net -

#41.美樂地社區管理委員會- 店家介紹 - 中華黃頁

美樂地社區 管理委員會是位於桃園市桃園區樹林八街26號的公寓大廈管理店家,這裡提供美樂地社區管理委員會的電話、地址資訊及相關產品服務介紹,並分享美樂地社區管理 ... 於 m.iyp.com.tw -

#42.桃園社宅「社區光合日」二手親子市集巡迴到蘆竹

桃園社宅「社區光合日」二手親子市集巡迴到蘆竹. 王維傑 + 追蹤 已追蹤. 2023-08-25 14:12 ... 公私合作優化公園遊樂場設施協力打造「台中美樂地」. 於 www.storm.mg -

#43.優化遊戲場!馬卡龍公園高塔遊戲區例行保養8/30-9/30封閉

... 此外,台中力推的美樂地計畫,也有許多特色遊戲場,如太平921地震公園、南屯豐富公園及黎新公園、潭子潭陽公園等,也歡迎親子共遊、一起來踩點。 於 www.taichung.gov.tw -

#44.美樂地-台中市北屯區太順路81號社區實價登錄資料

台中市北屯區太順路83號10樓之5. 2023/6. 電梯大樓 屋齡4.2年10~10/15. OG 3房(室)2廳2衛車位有. 單價 32.65萬. 成交價 1446.0000萬. 建坪 44.28坪. 地坪 5.43坪. 於 buy.housefun.com.tw -

#45.大台中樂遊帖 - 第 22 頁 - Google 圖書結果

D6 位於中美街上的上海老鴨粉絲館強調不吃鴨肉、只喝老鴨湯的美味, ... 太平區、豐原區、東勢區、和平區、新社區 58 海線巡禮沙鹿區、龍井區、梧棲區、清水區、大甲區. 於 books.google.com.tw -

#46.這鄉有里系列頭城港口社區- 節目

在地還有塊沙灘是留給傳統漁法專用的區域,每年4至10月來這兒體驗牽罟,風景超美,還能一窺早期烏石港邊的常民生活。這裡有山也有海兩者之間只需十分鐘的 ... 於 www.rti.org.tw -

#47.Ciao潮旅 06-07月號/2022 第47期 - 第 41 頁 - Google 圖書結果

UPCOMING 交通旅遊處長帶路發現更多在地樂趣新竹好玩新竹縣政府交通旅遊處 ... 處新埔走走認識客家香火之美無負擔社區體驗農事樂(好客竹縣第 52 期陳正國攝)假何處去? 於 books.google.com.tw -

#48.高雄市政府全球資訊網

其中林園區2例PCR+,工作地皆位於小港區順苓里擴大採檢發現,研判為當地社區感染 ... 里1例PCR+DENV1,8月11日及8月18日有屏東縣萬丹鄉活動史,應為屏東社區疫情衍生。 於 www.kcg.gov.tw -

#49.打造美樂地—社區公共藝術 - Map of Mind Log 脈絡地圖

博客來書籍館>打造美樂地——社區公共藝術pp.51-53 社區參與理念的傳播(1)1989-1994:理念傳播階段OURs:都市改革組織-專業者都. 於 muhsuan.pixnet.net -

#50.桃園「中成市民活動中心」啟用提供在地居民優質集會場所 - TDN

... 及無障礙廁所等設施,歡迎中成里及周邊居民多加運用小而美的活動中心,市府也將持續支持社區舉辦集會、研習及各項活動,提升在地居民生活品質。 於 tdn.today -

#51.打造美樂地:社區公共藝術

書名: 打造美樂地:社區公共藝術| 語言: 中文繁體| ISBN: 9789860008593 | 出版社: 典藏| 作者: 曾旭正| 出版日期: 2005/06/29 | 類別: 藝術設計. 於 www.kingstone.com.tw -

#52.旋風美樂地的價格推薦2023年6月比價比個夠

美樂迪自助式KTV,每小時最便宜只要100元起,平日夜唱每人更只要150元! · 美樂地,社區/商辦房價/價格查詢,社區/商辦近期成交價格、銷售中物件、更多詳細社區/商辦大樓 ... 於 7gh7.nature-permaculture-design.ch -

#53.美樂地|桃園市桃園區社區待售房屋及銷售中物件價格查詢

桃園市桃園區美樂地社區待售房屋數量及銷售中物件價格查詢,樂屋網提供美樂地周邊社區大樓房屋出售、買房、買屋及實價登錄、房屋物件資訊. 於 www.rakuya.com.tw -

#54.總太美樂地|台中市北屯區社區待售房屋及銷售中物件價格 ...

台中市北屯區總太美樂地社區待售房屋數量及銷售中物件價格查詢,樂屋網提供總太美樂地周邊社區大樓房屋出售、買房、買屋及實價 ... 《美樂地輕屋齡三房平車可談~》. 於 www.rakuya.com.tw -

#55.美樂地社區- ::CHIKO社區廣告::社區客戶輕鬆找

社區型態:住宅、店面總戶數: 427 戶最高樓層:15樓起造年:108年歷史高價:29.52萬元/坪國小學區:廍子國小國中學區:東山國中. 美樂地社區數量. 加入購物車. 於 chikotw.com -

#56.【美樂地】 實價登錄117 筆,成交均價26.31 萬/坪,2 戶銷售中

美樂地 :桃園市桃園區樹林八街。建商:隆陞建設,達和機構,屋齡8年,最新成交單價26.31萬,2戶待售。美樂地物件最多最快,豐富資訊,深度分析,更多情報都在台灣成家 ... 於 twhome.net -

#57.南投縣國姓美樂地社區產業行銷團

南投縣國姓美樂地社區產業行銷團, Puli, T'Ai-Wan, Taiwan. 372 likes · 2 talking about this. Recreation Spot. 於 www.facebook.com -

#58.美樂地,總太建設機構,完銷建案

基地緊鄰樹孝商圈、74號快速道,坐擁150米樂活跑道等29項休閒公設. 2至3房幸福宅戶戶房間衛浴皆開窗. 首年免費社區代管示範 總太挺你一定幸福. 1.總太美樂地:美麗、 ... 於 taichung.housetube.tw -

#59.桃園市桃園區美樂地大樓社區/商辦實價登錄 - 信義房屋

基地面積644坪,共規劃102戶純住宅,建築物1樓基座相連,分為A、B、C、D區,A區為地上12樓,規劃單層4戶,規劃27~28坪2房格局,戶戶邊間,2~3面採光,衛浴開窗並附 ... 於 www.sinyi.com.tw -

#60.汐止美樂地好不好呢?

汐止美樂地好不好呢?最近剛去看了一間房子在汐止夢想社區旁邊22坪多加一個車位要賣635萬請問有住附近的大大知道這邊車位大概多少錢嗎如果要買大約多少 ... 於 www.mobile01.com -

#61.電梯大樓,樹仁八街

美樂地. 桃園市桃園區樹仁八街. 電梯大樓,樹仁八街. prev. next. 社區類型:電梯大樓; 建物樓層:地上12 層/ 地下3 層; 總戶數:102戶; 屋齡:9年11月. 於 community.twhg.com.tw -

#62.美樂地社區

社區 房價對比更便捷/21更新社區專家區域解讀· 房屋代尋· 購房建議· 屋主委託免費入駐陳嬿羽永慶不動産(加盟店) 中正藝文總圖加盟店真誠不欺瞞· 房源多【美 ... 於 asturpins.fr