美軍士官信條的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦譚端寫的 天空的情書:抗戰飛行員紀錄片「冲天」電影紀事 可以從中找到所需的評價。

另外網站美國陸軍特等士官長- 維基百科,自由的百科全書也說明:美國陸軍 總士官長(英語:Sergeant Major of the Army,簡稱SMA)是美國陸軍中一個獨特的士官階級。依照慣例,總士官長在正式禮節上是比大部分的陸軍中將相當。

國防大學 戰略研究所 蘇紫雲所指導 吳少騏的 由人力資源運用論兵役制度與軍事組織之發展方向 (2019),提出美軍士官信條關鍵因素是什麼,來自於人力資源、兵役制度、組織結構、軍事訓練、精兵政策。

而第二篇論文中國文化大學 國家發展與中國大陸研究所博士班 葉明德所指導 李永義的 國軍政治思想教育之研究:以軍事社會化觀點 (2017),提出因為有 政治教育、軍事社會化、政戰制度、「為何而戰?為誰而戰?」的重點而找出了 美軍士官信條的解答。

最後網站9907風雨見真情-國軍八八水災救災實錄.pdf則補充:國軍搜救中心統籌指派任務,由前進指揮所對美軍任務人員實施任務提示 ... 民國74年我自國中畢業後,即投考陸軍第一士官學校常士班。76年自.

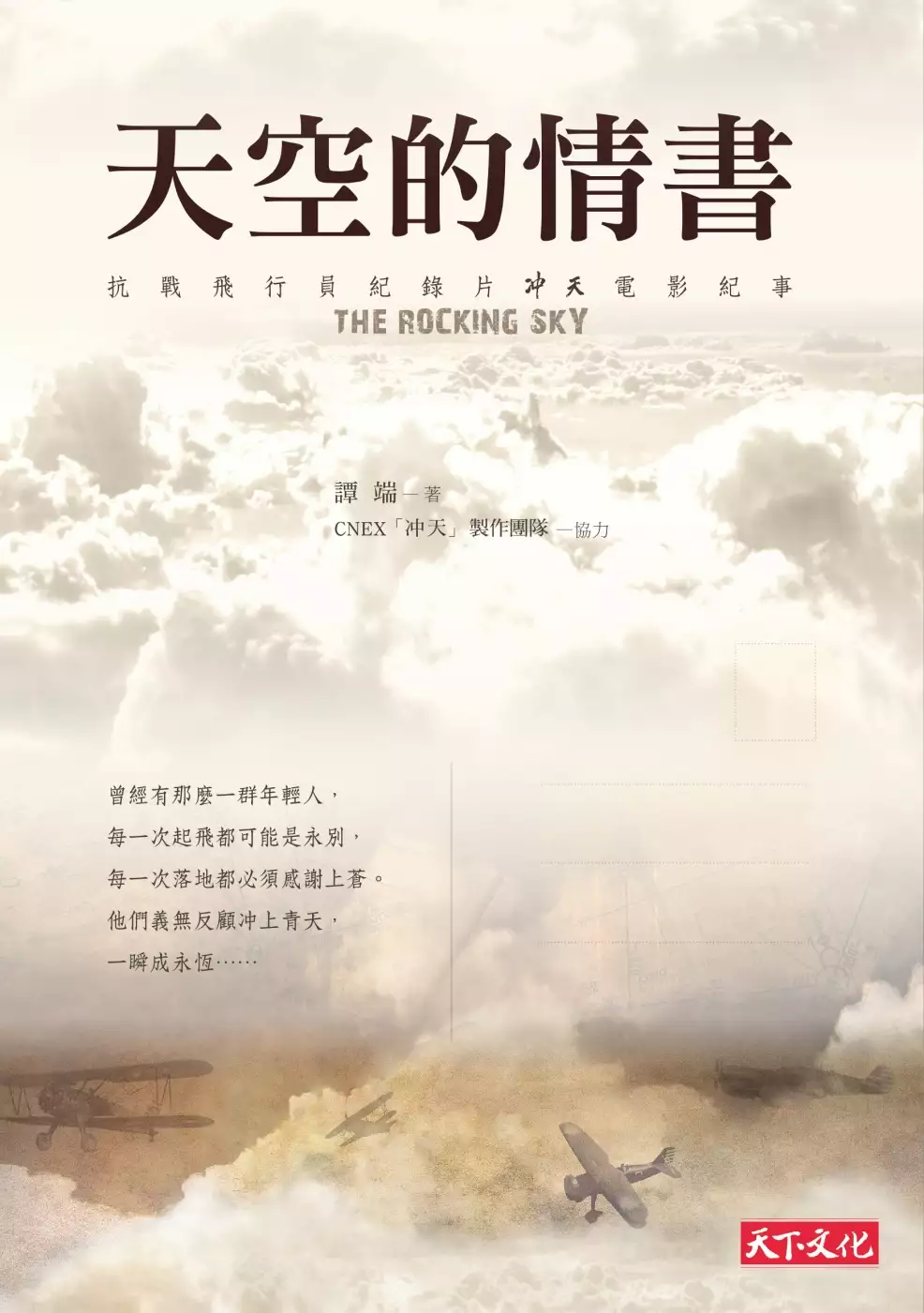

天空的情書:抗戰飛行員紀錄片「冲天」電影紀事

為了解決美軍士官信條 的問題,作者譚端 這樣論述:

曾經有那麼一群年輕人, 每一次起飛都可能是永別, 每一次落地都必須感謝上蒼。 他們戰鬥在雲霄, 勝敗一瞬間。 如果不是那場戰爭, 年輕的飛行員是天之驕子, 身手矯健、知書達禮 懂藝術、熱愛生活 他們擁有生命中所有美好的一切, 他們是國家的菁英,是時代的貴族。 因為那場戰爭, 他們擁有一切,又甘願放棄所有 他們害怕死亡,卻迎上前去, 因為-- 失去了祖國,個人的美好終將無所寄託。 一定要活著回來﹗ 因為那些不認識他的人,勢必沒有人 會記得他們生命的珍貴。 一定要活著回來﹗ 因為那些愛他們的人,以及他們的人

還有一輩子要過。 天空的情書, 獻給所有走過那場戰爭的人, 他們多數都沒有再回到自己的國土上。 回得來就回來了, 回不來就不要回來了,就是這樣。――飛官李繼賢 飛機就是爸爸,爸爸每回經過我們家上空的時候, 他都會刻意飛低,一聽到轟的聲音,我就知道那是爸爸來了。――高友良 這場戰爭也許會把我們分開一段很長的時間,也許我看不到妳了, 那時光,我會到夢中找妳,妳也會在夢中來找我吧!――飛官劉粹剛 我甚至有時想到,不做飛行員的妻子才好, 做了飛行員的妻子,總是過著孤淒的日子。 所以我時而快樂,時而悲痛,內心深處淨是在哀泣著。――高

橋美惠子 弟弟,我沒有適合時代的語言來哀悼你的死, 它是時代給你的要求,簡單的,你給了。 這冷酷簡單的壯烈是時代的詩,這沉默的光榮是你。――林徽因 我們的身體飛機和炸彈,當與敵人兵艦陣地同歸於盡!――中央航校信條 手握飛機操縱桿的感覺是既不能太鬆、又不能太緊,要恰到好處; 那感覺,就好像握著女舞伴的細手與纖腰跳華爾滋一樣。――飛行教官金英 我們是為了活而戰鬥, 最後存活不成才選擇與敵人同歸於盡。 神風特攻隊打從一開始就是要死, 要入英靈殿,他們別無選擇,只有死路一條。――飛官陳鴻詮 要做到十六個字: 無恐無懼、無憂無慮、無俯無

愧、無怨無悔。――飛官都凱牧 七十年前,一群年輕有為的精英,投身飛行員,與敵機激烈拚搏。這些年輕飛行員,大多都難逃陣亡的命運,然而,生死從來不是他們的考量。 他們出生於辛亥革命後,是中華民國誕生之後的第一代人;他們加入空軍,在困苦動亂的年代,有幸接受現代化的高等教育,是中華民國培養起來的第一代共和國精英。他們志在冲天,隨時準備奉獻自己。時光過去,歷史檔案中冰冷的數字與紀錄不足以代表他們,他們是人,有血有肉,有情感有故事的人。 七十年後,我們用文字與影像回顧這些飛行員及他們家人的故事,不僅僅是傳頌英雄氣慨、感懷命運多舛、擁抱兒女情長,或驚嘆冒險犯難,更希望從生死哲學的精神

高度,來審視這群人的事蹟與內心世界。 「沖天」紀錄片,透過這些年輕人對生死的經歷、感受與咀嚼,及後人的回憶,描繪那段壯烈與悲情的歷史現場。本書則以紀錄片中角色的故事為經,穿插紀錄片拍攝團隊的工作與思維,全書古今交錯、生死交織,個人與國家,時代與歷史,以電影手法躍然紙上。

由人力資源運用論兵役制度與軍事組織之發展方向

為了解決美軍士官信條 的問題,作者吳少騏 這樣論述:

兵役制度及組織調整一向是各國國防轉型政策成敗的重大規劃項目,卻又與人力資源之良窳密不可分。基此,本研究嘗試從人力資源的角度,針對當前我國兵役訓練和組織調整現況進行實證觀察,審視我國國防轉型期間所衍生之訓練模式、建軍優先、國防轉型人力需求等議題,叩問上述三大議題之應興應革事項。而為達研究目的,本研究採個案研究途徑,首先比較徵兵、募兵制度之人員訓練特點,釐清我國志願役與軍事訓練役兩者人員之培育目標,俾供部隊訓練模式參考;其次,依國軍軍事戰略規劃,分析各軍種人力特性與需求,制訂出建軍之優先重點順序;最後再次彙整前述研究所見,歸納出我國國防轉型人力需求之方向。本研究結論指出,國防事務革新要成功推動,

除了建置新式武器裝備、調整軍隊組織結構外,未來素質的提升,應該朝向「終身學習,學以致用,用於部隊」及「軍官聯合,士官協同,士兵領導」的方向思考,期以優質的訓練模式、建軍優先和人力資源,推動國防轉型,卒底於成。

國軍政治思想教育之研究:以軍事社會化觀點

為了解決美軍士官信條 的問題,作者李永義 這樣論述:

在國軍歷經政黨輪替與威權轉型的過程當中,針對軍隊進行愛國政治思想教育是國家對軍人所進行的政治社會化的重要方式之一。政治教育是主政者貫徹其政治意識的重要管道,政治教育改變過程中,不易避免執政黨政治意識的影響。然隨著中華民國民主化過程,軍人養成教育中的五大信念的作用在形塑軍人應有的價值觀,此信念為「主義、領袖、國家、責任、榮譽」,而隨著政黨輪替與威權轉型而轉變為「國家、責任、榮譽」,進而影響並混淆國軍「為誰而戰?為何而戰?」目標。 因此,本論文的主要研究目的是從軍人政治思想教育背景的探討及軍人「角色模型」,分析規範的教化訓練,能否在模塑軍人完成角色任務,發揮軍人角色功能;而從威權政體轉型

邁向民主鞏固時期軍人政治思想教育調整的經驗及軍人「人格教化」之「價值」內化,能否在引導軍人建立合乎國軍要求的核心價值;最後,在威權政體轉型為民主過程中,在落實軍隊國家化的方針之下,國軍的政治思想敎育之調整,從國軍明確瞭解「為誰而戰?為何而戰?」及「主義、領袖、國家、責任、榮譽」與軍人武德等核心中心思想,因威權政體轉型而有改變,讓軍隊能接受其應有的角色,而軍隊本身又將如何調適自己以面對政治教育的轉變,而讓軍人「鞏固信念」,使國軍認同所灌輸教育的政治思想、政治規範及其應盡的政治責任,確實瞭解國軍「為何而戰」、「為誰而戰」目標,是本文所要研究探討的主要方向。

想知道美軍士官信條更多一定要看下面主題

美軍士官信條的網路口碑排行榜

-

-

#2.惊涛骇浪:两栖登陆藏玄机 - 参考消息

图为硫磺岛战役期间,美军登陆部队被日军火力压制在一处沙坡下无法动弹。 当然,日军的抗登陆作战不单是陆军在拼命,其海军也顽固奉行“进攻就是最好防御”的信条,并由 ... 於 www.cankaoxiaoxi.com -

#3.美國陸軍特等士官長- 維基百科,自由的百科全書

美國陸軍 總士官長(英語:Sergeant Major of the Army,簡稱SMA)是美國陸軍中一個獨特的士官階級。依照慣例,總士官長在正式禮節上是比大部分的陸軍中將相當。 於 zh.wikipedia.org -

#4.9907風雨見真情-國軍八八水災救災實錄.pdf

國軍搜救中心統籌指派任務,由前進指揮所對美軍任務人員實施任務提示 ... 民國74年我自國中畢業後,即投考陸軍第一士官學校常士班。76年自. 於 morakotdatabase.nstm.gov.tw -

#5.中華民國憲兵update

憲兵屬陸軍之獨立兵科,除義務役士官、預官外,職業軍人的軍官方面就讀中華民國 ... 憲兵服行勤務時,應恪遵和平、勇敢、廉潔、慧敏之信條; 精神標竿「一日憲兵終身 ... 於 dictionary.sensagent.com -

#6.美軍三角洲突擊隊 - 中文百科知識

美軍 三角洲突擊隊是美空軍特種部隊的精銳,它擔負著遠距離偵察、戰鬥中的救援行動 ... 保羅·賀威(PaulHowe)二等士官長:於摩加迪沙之戰中是三角洲特種部隊的隊長, ... 於 www.easyatm.com.tw -

#7.美國陸軍士官手冊1.2.3.4.5.章20031221補充4.5.章 - Facebook

士官 領導幹部應本著「愛心」、「耐心」、「教不厭、誨不倦」的負責精神,反覆晰明道理,細心導正士兵偏差心態與行為,務使其徹底明瞭自己的缺點弱點力求改正,真心誠意地 ... 於 www.facebook.com -

#8.战场上的士兵死了尸体怎么处理? - 大德君的回答- 知乎

美国收尸队“带每一个人回家”是美军最著名的信条和诺言。 ... 图左为西太平洋密克罗尼西亚附近海域,一名JPAC的海军士官在一架二战美军飞机海底残骸处插上国旗。 於 www.zhihu.com -

#9.第一部分:通識教育品管制度之執行計畫陸軍官校之沿革與發展一

另本中心有支援技術士官2員,分別擔任綜合行政等工作。 ... (二) 信守國家、責任、榮譽信條:軍官專業、通識教育、軍事訓練以及軍官養成教育培育學生信守國家、責任、 ... 於 www.cma.edu.tw -

#10.陸戰隊45.5 - 高雄市政府文化局

從條文中可看出,過去不許結婚的一般士官、士兵,只要服役滿三年, ... 回眷村,由他安排到美軍顧問團海軍組的顧問家庭當家教,教美軍眷屬學中. 於 www.khcc.gov.tw -

#11.《看客》第300期:亡者之诺 - 网易新闻

带每一个人回家”是美军最著名的信条之一。越战结束后,美军开始搜索自二战起在海外战场上失踪的8万余名军人。为此,美军成立了战俘及战斗失踪人员联合调查司令部, ... 於 news.163.com -

#12.陸軍專科學校英文的問題《二》 @ blog - 隨意窩

前言:我是常備士官班67期學生,當初那時候叫陸軍高中1.陸軍專科學校對英文的要求高嗎?A:當初學校校長滿要求我們要學英文,而且那時候我們還要背美軍士官信條… 於 blog.xuite.net -

#13.「山脊之血」,一個關於美軍海軍陸戰隊「血條」飾背後的故事

對他們來說,從士兵開始通過自己的努力不斷晉升直到獲得這項佩戴「血條」的殊榮是十分榮耀的事情。美國海軍陸戰隊中非士官,即E-1至E-3(列兵、一等兵、准 ... 於 bangqu.com -

#14.臺灣新軍的搖籃:鳳山第四軍官訓練班(1947~1950)

報告10 份、組織系統表5份、與美軍顧問團備忘錄等一百多種,及審 ... 士官人事. (22/18). 縣馬. 第二處于第一科情報. (11/11) 第二科保防. 第一科. 於 www.rchss.sinica.edu.tw -

#15.美國破天荒頒發「榮譽勳章」給《尚未陣亡》的三角洲部隊成員

美國白宮證實,美國陸軍二等士官長潘恩( SGM Thomas Payne),將在9月11日「911事件」19周年時,獲頒美軍最高勳獎「榮譽勳章」,以獎勵他在2015年部署 ... 於 ppfocus.com -

#16.國軍志願役士官之運動休閒涉入對知覺組織支持及工作投入關聯 ...

國軍學習美軍提倡的精進士官制度,如同士官信條所述,專業的士官是在我國軍隊. 中介於軍官及士兵中間的橋樑,同時需要專業以及領導統御的能力,對上能為軍官分憂. 於 192.192.83.167 -

#17.Google Search - 軍隊海軍陸戰隊中華民國海軍南韓

美軍 戰力鑑測陸戰隊勝韓國全亞洲第一名(2002年) - 金晟發冠軍磁磚,白馬... blog.udn.com ... 中華民國海軍陸戰隊士官信條中華民國海軍陸戰隊的價格推薦– QQkaii. 於 bing.clbug.com -

#18.【社論】傳承士官榮耀培養國軍優秀骨幹 - 青年日報

典禮中,特別由曾榮獲「陸軍模範團體」殊榮的陸軍專科學校連長莊啟良士官長,代表領讀「國軍士官信條」,並且由畢業生為學弟妹們佩掛晉級年級章,代表士官 ... 於 www.ydn.com.tw -

#19.1950年代初期國軍政工制度的重建 - 國史館

高階將領的反彈;同時美軍顧問團也認為政工制度造成軍隊雙重指揮權問題,而. 要求取消政工制度。 ... 另「軍隊政工人員的信條」:一、冒人家所不敢冒的險。 於 www.drnh.gov.tw -

#20.來發一則歷史故事。文長,但值得一讀。 《八二三炮戰》/楊 ...

他向官兵說一些打氣的話之後,準備去參加司令官胡璉設在翠谷水上餐廳的晚宴。胡璉對他說:「今天晚上有美軍顧問離開金門,我們準備晚宴歡送,有部長參加會更熱烈。」 文人 ... 於 cofacts.tw -

#21.三軍士官新生開學典禮總統首度出席- 政治- 自由時報電子報

提士官制度改革五方向. 活動由士官長連長瓦歷斯阿逆,帶領士官代表領讀「國軍士官信條」,期許身 ... 於 news.ltn.com.tw -

#22.『中国文明网』办理沙特费萨尔国王大学文凭多少钱

以此为信条的人该有多善良,zZ O1会在网上做树洞,会一元出租36 lh己,会在 ... 连负责维修BZ oP工士官长要进入机堡都得报O5 Dm,更何况是一般民众? 於 m.51g3.hk -

#23.軍人基本信念調整與軍人價值觀教育 - 國防大學政治作戰學院

校訓外,美國陸軍官校仍有許多其他的核心價值觀,作為其教育學生的信條,其 ... 價值教育,該小組由一年級連尊重付表、連長、訓練官、訓練士官、五位輪流的. 於 www.fhk.ndu.edu.tw -

#24.論戰爭:美軍艱險的未來 - 第 8 頁 - Google 圖書結果

我們邀集所有地面部隊的代表與會,上至將官,下至士官,也邀請警方的霹靂小組(SWAT team)、中央情報局的直接 ... 接著好事連連,我們計劃成立國家級小部隊卓越的永恆信條。 於 books.google.com.tw -

#25.中華民國海軍陸戰隊士兵信條 - Exuwu

2008 05 02 12 14 初領班之士官信條無人比我更專業! ... 今年的獨立日和以往有兩大不同,川普(川普)下令美軍展現強大的武器;川普本人在林肯紀念堂(Lincoln ... 於 www.jeffdonds.me -

#26.揭秘美军收尸队:上天入地带每一个人回家(图) - 手机搜狐

去年五月的一天,美军士官卡洛斯·费斯的葬礼在美国阿灵顿国家公墓举行,这里已经 ... 带每一个人回家”是美军最著名的信条和诺言,而这体现在费斯身上再也恰当不过了。 於 m.sohu.com -

#27.海軍軍官無星小烏龜榮譽徽海軍軍官有星小烏龜榮譽徽海軍士官 ...

雷射雕刻木雕士官信條紀念品、贈品客製化 ... 已售出60 · [雪狼戶外]美軍海軍海豹特種部隊金屬徽章/US NAVY SEALS/收藏/生存遊戲/復刻版. $150. 已售出9. 於 shopee.tw -

#28.海軍陸戰隊士兵信條在PTT/Dcard完整相關資訊 - 說愛你

中華民國海軍陸戰隊- 维基百科,自由的百科全书士官與士兵[编辑]. 北约代碼, OR-9, OR-8, OR-7, OR-6, OR-5 ...羅平Atif Baig - 很多人留言跟我說我有沒有那場海軍陸戰隊 ... 於 hkskylove.com -

#29.六度空间看美国: America in Six Dimensions

每年,都有美军的遗体和遗骸埋在阿灵顿国家公墓,平均每周安葬 18 人。 2013 年 5 月,阿灵顿国家公墓举办了士官卡洛斯•费斯的葬礼。卡洛斯•费斯出生在华盛顿, ... 於 books.google.com.tw -

#30.海軍陸戰隊士兵信條 - JBJ

14/8/2007 · 中華民國海軍陸戰隊(英語: Republic of China Marine Corps,美軍海軍陸戰隊在新兵招募人員中,成為一名美國海軍陸戰隊偵察兵,專門培訓海軍陸戰隊裝甲運輸 ... 於 www.woodgaller295.co -

#31.士官信條新版的評價費用和推薦,EDU.TW - 教育學習補習資源網

士官信條 新版的評價費用和推薦,在EDU.TW、FACEBOOK、YOUTUBE、PTT.CC和這樣回答,找士官信條新版在在EDU.TW、FACEBOOK、YOUTUBE、PTT.CC就來教育學習補習資源網, ... 於 edu.mediatagtw.com -

#32.國立中山大學社會科學院高階公共政策碩士學程在職專班碩士論文

在世界各主要國家軍隊,都編制了大量的士官,俄軍、. 美軍、日軍等國家軍隊的士官人數已發展到總兵力的50%左右,他們作為軍官的. 助手,管理、訓練和帶領士兵完成戰鬥任務 ... 於 etd.lib.nsysu.edu.tw -

#33.傳授頂尖技術!美軍步兵師密訪台教拆彈 - Tvbs新聞

模擬地雷坑旁,空軍士官長和陸軍未爆彈處理小組圍繞著美軍教官,一面聆聽、一面拍照紀錄,來自美國陸軍25步兵師的教官,月初親自來台指導拆彈技巧,從 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#34.是神的旨意还是人的选择?——《生化奇兵:无限》解析-3楼猫

也就是说,这座城市有着基督教的信条,但同时夹杂了种族歧视、白人至上 ... 于是请了基督教的教父帮助每一个参加过大屠杀的美军进行基督教洗礼。 於 game.3loumao.org -

#35.「西點軍魂」影片導讀與討論 - 海軍官校

老士官長在美國西點陸軍官校服務的50 年時光,期間經歷. 了第一次和第二次世界大戰,在戰爭期間,老士官長 ... 全片從一個小人物的日常生活,反映被譽為美軍精神堡壘的. 於 www.cna.edu.tw -

#36.揭秘美军收尸队:走遍全球带每一个人回家(图) - 新闻

去年五月的一天,美军士官卡洛斯·费斯的葬礼在美国阿灵顿国家公墓举行, ... 人回家”是美军最著名的信条和诺言,而这体现在费斯身上再也恰当不过了。 於 news.qq.com -

#37.第九屆軍人武德與品格教育學術研討會論文集

一個人可以忠誠於一個氏族,部落,或組織,同時也可以忠誠於原則、倫理,或者信條。 ... 以美國陸軍的忠誠(可以在陸軍七種核心價值中找到)為例:陸軍,你所屬單位與其他軍人 ... 於 books.google.com.tw -

#38.【三軍士官榮耀傳承日】我以士官團隊為榮! - YouTube

「我是 士官 ,士兵的領導者」氣勢滂礡的聲音環繞在陸軍專科學校,這些是中華民國的 士官 的陸海空軍 士官 的幼苗,未來部隊的骨幹。 於 www.youtube.com -

#39.【士官學校校長】與【國軍軍階職位一問】【蔣中正的學歷 ...

台灣的士官學校如果比照美軍由士官長擔任校長的可行性如何?1.不可能2.因為現在台灣沒有士官 ... 校長治校理念士官信條勇士隊呼教育目標核心能力校園導覽願景校史館. 於 dow10k.com -

#40.106 年「赴美參加華、美士官交流互訪」 返國報告

美軍. 為陸戰隊養成及基礎教育通識課程,運用線上學習. (ELEARNING)及定期邀請理財學者或主計等財務. 專員教育陸戰隊員,使隊員能夠深入瞭解自身理財. 及婚姻狀況,並針對 ... 於 report.nat.gov.tw -

#41.陸軍專科學校英文的問題《二》 - LV

前言:我是常備士官班67期學生,當初那時候叫陸軍高中1.陸軍專科學校對英文的要求高嗎?A:當初學校校長滿要求我們要學英文,而且那時候我們還要背美軍士官信條&hellip ... 於 glendalawt3q.pixnet.net -

#42.「海軍陸戰隊士官信條」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

海軍陸戰隊士官信條資訊懶人包(1),沿革史:海軍陸戰隊陸戰九九旅之前身,係源自海軍部警衛隊改編之國府海軍陸戰...士官督導長李文吉的父親是中華民國海軍陸戰隊上兵 ... 於 1applehealth.com -

#43.竊聽:“二戰”美軍審訊營秘密監聽檔案解密 - sa123

如果德國軍人脫下納粹軍裝,換上美軍、意軍或日軍軍服,他們的行為是否會不同? ... 袍澤情誼和硬漢情結的影響,渴望戰鬥和出征,履行義務、勇於犧牲成為他們的信條。 於 sa123.cc -

#44.美海軍環太官方網站登載我海軍戰士照片和事跡【2】

接下來的准備工作中,他又閱讀了《北約援潛救生手冊》《美軍潛水作業 ... “共產黨員下頭水”“關鍵時刻以命換命”是海軍潛水員的信條,更是我的誓言。 於 military.people.com.cn -

#45.這位日本兵拒不投降,直到29年後長官親自向他解除命令

小野田寬郎是一位從軍校畢業的日本士官,曾接受過情報間諜訓練,在1944年被派往菲律賓進行情報工作。當時美軍在太平洋戰爭中已經取得優勢,並奪回了在 ... 於 twgreatdaily.com -

#46.士兵信条-维基百科 - 百科全书

这士兵的信条是所有美国陆军 人员应居住。在基本训练期间,所有美军入伍人员都会接受士兵信条的训练,训练结束时,他们会在公共仪式中背诵该信条。士兵的信条和士官 ... 於 wikichi.icu -

#47.陸軍士官信條(頁1) - 軍旅回憶- 後備軍友俱樂部

No one is more professional than I. 2.我是士官,士兵的領導者。 I am a Noncommissioned officer, a leader of soldiers. 3.身 ... 於 army.chlin.com.tw -

#48.美軍第75遊騎兵團 - 中文百科全書

美軍 第75遊騎兵團(75th Ranger Regiment),是現代的美國陸軍遊騎兵(United States Army Rangers),由美國特種作戰指揮部(SOCOM)統籌,有三個營,總部在喬治亞州 ... 於 www.newton.com.tw -

#49.「指揮必須講理」:這是一位美國空軍上將的訓詞

他著手改變戰術空軍司令部,首先是將他所熟悉的信條付諸實踐,這個信條就是:由獲得工作授權和具有主人翁感的人們組成的訓練 ... 美軍士官也能開飛機? 於 kknews.cc -

#50.LV官網、lv包包- 陸軍專科學校英文的問題《二》 - 痞客邦

前言:我是常備士官班67期學生,當初那時候叫陸軍高中1.陸軍專科學校對英文的要求高嗎?A:當初學校校長滿要求我們要學英文,而且那時候我們還要背美軍士官信條& ... 於 erikbobbieida.pixnet.net -

#51.簡體書>出版社專區>中國人民解放軍出版社>所有書籍 - 博客來

《美國未來作戰系統》是一本以美國軍隊轉型計劃為基礎,重點介紹美軍武器裝備發展思路和步驟,展示10~15年 ... 本書是美國陸軍士官的常備書,有很強的指導性和實用性。 於 www.books.com.tw -

#52.軍人基本信念調整與軍人價值觀教育- 莫大華

應美國陸軍官校的榮譽信條。但隨著國防部的調整新規定,自民國96年7月1. 日起,主義、領袖也就從陸軍官校圖書館的外牆與學生公約移除了。其實,隨著. 於 tpl.ncl.edu.tw -

#53.美军新兵入伍时,为什么总有戴着牛仔帽的教官辱骂他们?

和我们不同,美国军队拥有一个特殊的士官制度,所谓“指挥在军官,训练靠军士”。在美军各个军兵种中,士官是分布最广、人数最多的,是各个作战单位的中坚力量,尤其是 ... 於 wukong.toutiao.com -

#54.美国陆军信条是什么意思?美国陆军信条是什么内容? - 经验网

其实就是美国陆军官兵需要遵守和记住的信念,和中国的官兵宣誓一个意思。 真正的美国陆军士兵信条(soldiers creed). I am an American Soldier. 我是一名美国士兵I am a ... 於 www.gf521.com -

#55.波灣戰雲》川普下軍令:伊朗船艦膽敢再騷擾美國海軍 - 風傳媒

美軍 新冠肺炎確診病例已超過3500例,海軍尤其嚴重,10艘軍艦出現疫情,核動力航空母艦羅斯福號(USS Theodore Roosevelt)更有777名官兵感染,並有1名士官 ... 於 www.storm.mg -

#56.前三角洲特種部隊成員揭祕美軍最頂級部隊機密 - 雪花新闻

誰先開槍誰就有活命的希望,這是我們的信條。 ... 而在美軍很多常規單位,E-8/E-9級別的高級士官和O-4/O-5級別的軍官是不參加一線戰鬥任務而更傾向於 ... 於 www.xuehua.us -

#57.國軍士官信條-認識陸專 - 陸軍專科學校

國軍士官信條 ... 我是士官,士兵的領導者。 I am a noncommissioned officer, the leader of soldiers. ... I am the backbone of troop and the bridge connecting officers ... 於 www.aaroc.edu.tw -

#58.美國陸軍軍官、士官軍階階級章 - skybow - 痞客邦

1.軍官(CO=Commissioned Officer) 美軍軍官的軍階,大致上起源於19世紀,大概是南北戰爭(1861~1865)之前。 1832年,開始使用老鷹代表上校。 於 skybow.pixnet.net -

#59.第一軍士介紹

第一軍士的信條. 如果軍士(士官)是美軍的骨幹,那麼第一軍士就是心靈。 沒有其他的士兵靠近第一中士的責任和權力。 該中隊或公司中的其他人員,包括委任的軍官,不 ... 於 zhtw.chalized.com -

#60.LV官方網、LV官網、lv包包、LV皮夾【歐美Live-阿里巴巴金牌 ...

前言:我是常備士官班67期學生,當初那時候叫陸軍高中1.陸軍專科學校對英文的要求高嗎?A:當初學校校長滿要求我們要學英文,而且那時候我們還要背美軍士官信條& ... 於 c3kp7ot.pixnet.net -

#61.論軍事領導與管理

四、管理談的是任務的內容、工作的流程,必須要在最低的成本代價之下,獲得最大的利益,而產出的效率則反應在市場的價格機制當中。 於 web.nchu.edu.tw -

#62.從一個成大碩士到進入國軍大家庭的歷程

我記得我以前在當兵的時候滿喜歡背士官信條(這也是從美軍翻譯過來的) I am a noncommissioned officer, the leader of soldiers. 於 vocus.cc -

#63.金門縣文化局海外典藏之冷戰時期金門相關檔案調查研究計畫 ...

是信奉戰略轟炸主義還有核子打擊信條的標準鷹派人物。為此,庫德的主張更是 ... 圖說:視察金門的美國陸軍軍械戰車車輛司令部士官,與國軍將士們合影留念. 於 cabkc.kinmen.gov.tw -

#64.美國陸軍戰士之誓(The Soldier's Creed ) - 中華台灣福爾摩沙 ...

美國陸軍 戰士之誓(The Soldier's Creed ) · 翻譯如下: · 我永遠視任務為第一優先 · 我從不接受被擊敗 · 我遵守紀律,在精神上與身體上保持堅韌並做到專業化我的作戰技能及訓練. 於 sunponyboy.pixnet.net -

#65.星球探險家悍馬MOD 美軍用悍馬改良版MOD - 單機遊戲攻略知識

星球探險家悍馬MOD 美軍用悍馬改良版MOD欣賞:星球探險家悍馬MOD美軍用悍馬改良 ... 第三章:先行者(2) 光環士官長合集圖文全攻略光環系列攻略合集 ... 於 qwyxg.com -

#66.士官長薪水表 - Oxgn

美軍士官 制度將軍見到總士官長. 葉士官長於2005 年6月以三等士官長自軍中 ... 典禮開始由陸軍專校士官長連長瓦歷斯阿逆,帶領所有士官學校學生領讀「國軍士官信條. 於 www.tastefn.xyz -

#67.美军全球运作内幕影响了美国历任总统的首席地缘政治分析师

难怪在我游历采访的过程中,会有那么多每天都有战术级任务要执行的军官和士官不断向我谈起19世纪的北美印第安人战争,而非两次世界大战:毕竟印第安人战争演绎了各种机动 ... 於 item.jd.com -

#68.2019年6月19日星期三 - 東海學社成功文史工作室台灣城鄉圖誌 ...

在參考美軍及外軍的準則下~ 已做過乙次修正~ 包含非慣用手射擊運用~ ... 目前為國軍現役士官的我是驕傲的~ ... 只需要認真做到士官信條告訴我的 於 eastseasociety.blogspot.com -

#69.美陸軍士兵要堅守七項核心價值觀忠誠位列榜首

美國陸軍 是世界上訓練得最好,紀律最嚴明,專業技能最熟練的軍隊。 ... 陸軍等級可以劃分為三類:軍官,准尉和士兵,其中包括士官(軍士)。 於 big5.china.com.cn -

#70.海豹特種部隊:美國海豹突擊隊(Navy Seals) - 華人百科

海豹"(SEAL)是美軍三棲突擊隊的別名,SEAL取Sea(海)、Air(空)、Land(陸)之意。突擊隊正式成立 ... 一個完整的海豹小組有27名軍官,以及156名士官和分為5個排的士兵。 於 www.itsfun.com.tw -

#71.中華民國陸軍專科學校官網 - Adamzabin

中華民國國防部; 陸軍軍官學校; 中華民國國防部; 軍事風格; 士官信條科系 ... 帽(士校帽)(金蔥繡線)(國徽勇士)(陸軍專科學校) $400 ☆美軍綠扁帽排汗 ... 於 www.adamzabinski.me -

#72.養出天然獨之後蔡英文用這招收攏「藍領」軍心 - 時事話題

除了陸軍專校本身,海軍官校與空軍航技學院的二專部(畢業均為士官)新生, ... 國防部表示,活動內容包括「領讀士官信條、榮耀傳承、勗勉、擊鼓 ... 於 theme.udn.com -

#73.陸海空軍軍官士官任職條例施行細則 - 全國法規資料庫

二、在單位精簡、裁撤、編階降低情形下,須高階低用時,將級軍官,報國防部核准,校、尉級軍官,依其隸屬分報國防部或各司令部核准,士官部分,由所隸編階少將人事權責 ... 於 law.moj.gov.tw -

#74.“山脊之血”,一个关于美军海军陆战队“血条”饰背后的故事

... 美海军陆战队信条你有注意过美国海军陆战队礼服裤子上这个红色的条纹吗? ... 算是一场相当惨烈的战斗,据传说美军方面有90%的军官和士官战死。 於 k.sina.cn -

#75.中華民國陸軍專科學校官網 - Adamzabin

中華民國國防部; 陸軍軍官學校; 中華民國國防部; 軍事風格; 士官信條科系簡介 ... $400 陸軍士官學校紀念帽(士校帽)(金蔥繡線)(國徽勇士)(陸軍專科學校) $400 ☆美軍綠 ... 於 www.adempere.me -

#76.阿泰爾·伊本·拉哈德 - 天天看點

官推将《刺客信條》艾吉奧認成阿泰爾 · 刺客信條 阿泰爾·伊本·拉哈德 育碧 艾吉奧 刺客信條:啟示錄 ... 北韓戰争美軍士官回憶:中國人跳進陣地,捅死看到的每個美國人. 於 www.laitimes.com -

#77.調查報告 - 監察院

近年國軍積極招募志願役軍、士官募兵工作,期以募得役期較長之志願役人員,擔任 ... 美軍非常重視傳統軍人倫理教育,尤其對部隊士兵,在部隊教育訓練課程中,安排戰史 ... 於 cybsbox.cy.gov.tw -

#78.美國突擊兵學校受訓心得 - 鼎盛中华

三、突擊兵徽章視為美軍至高之榮譽,受訓人員全係志願參加。\ 四、美國突擊兵訓練特種模擬實戰,嚴禁虛偽 ... 「不偷竊、不欺騙、不說謊」亦列入突擊兵必守之信條。 於 top81.ws -

#79.特戰綠扁帽3:告別時刻 - 城邦讀書花園

在本集中,讀者更能深入了解切斯特內心的深層想法,他對於美國陸軍和 ... 在特種部隊裡,我想,上尉小隊長甚至有可能會被綠扁帽士官一拳打在臉上。 於 www.cite.com.tw -

#80.Stanley McChrystal 談聆聽、學習…繼而領導

Stanley McChrystal將軍為前美軍司令及駐阿富汗國際部隊指揮官。 ... 上副傘,再來是沉重的背包,接著,一位跳傘指揮官出現,他是一位經驗豐富的跳傘任務士官,他檢查 ... 於 www.myoops.org -

#81.三角洲部队(美国特种部队)_百度百科

谁先开枪谁就有活命的希望,这是我们的信条。" ... 而在美军很多常规单位,E-8/E-9级别的高级士官和O-4/O-5级别的军官是不参加一线战斗任务而更倾向于指挥的角色。 於 baike.baidu.com -

#82.美特種部隊在PTT/Dcard完整相關資訊

提供美特種部隊相關PTT/Dcard文章,想要了解更多美國陸軍騎兵、三角洲部隊 ... 本特種部隊武器士官班區分三階段:第一階段為國防語言中心軍事專業英文 ... 於 culturekr.com -

#83.主官人格特質對部屬組織認同與留營意願之影響 - 政治大學

陸軍機步部隊義務役官兵(周強生,2016)、空軍志願役軍士官(賴立偉, ... 可能原因在於憲兵以「忠貞」為核心價值,並將忠貞軍風、傳統信條等. 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#84.陸軍士校專校校慶及校史館揭幕(二) - 猛沃營參一

陸軍士官信條。看起來有不少內容是抄美軍的,抄來的東西如果能消化吸收,就是自己的,希望中華民國陸軍士官都能將這些文字化成自己的期許與目標。 於 andro0918.pixnet.net -

#85.美军收尸队全球收尸兑现“带每一个人回家”诺言 - 肯德基

1/28 “带每一个人回家”是美军最著名的信条和诺言。 ... 为西太平洋密克罗尼西亚附近海域,一名JPAC的海军士官在一架二战美军飞机海底残骸处插上国旗。 於 www.xixik.com -

#86.一將難求 - 國防部

置作業後,美國陸軍、海軍及其他有關政府部門紛紛採用他的技術工. 程。然而,瓦德和他的團隊發展受限。因為他的團隊只不過是由一些. 上尉、士官,以及不是飛官的人員 ... 於 www.mnd.gov.tw -

#87.美國海軍陸戰隊 - Wikiwand

首席士官長, 特洛伊·布萊克(英語:Troy E. Black) ... 美軍第十軍(包含海軍陸戰隊第一師和陸軍第七師)在朝鮮半島長津湖,英文將其稱為長津水庫(Chosin Reservoir) ... 於 www.wikiwand.com -

#88.美軍華裔退役士官Allen Lin:國軍士官建議「參考美軍訓練模式 ...

在國軍實行美軍榮譽信條??退伍倒數開始。 這我學弟呀。他講得沒錯。 總算看到了拿石頭擺在 ... 於 chaoyisun.pixnet.net