老年病症候群的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦許晉譯醫師,花蓮慈濟醫學中心營養師團隊寫的 打造50歲後的蔬療養生力:這樣吃素,健腦益智╳抗病慢老╳增肌保骨 和蔡文輝,盧豐華,張家銘的 老年學導論都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自原水 和五南所出版 。

南華大學 自然生物科技學系自然療癒碩士班 陳秋媛所指導 鄭杏如的 輕度知能障礙與失智症預防保健之文獻探討 (2021),提出老年病症候群關鍵因素是什麼,來自於輕度知能障礙、失智、傳統中醫、阿育吠陀醫學、輔助療法。

而第二篇論文臺北醫學大學 護理學系碩士班 黃惠娟所指導 李月華的 虛擬實境運動介入對衰弱老人提升下肢肌力和行走速度之成效:系統性文獻回顧和統合分析 (2021),提出因為有 衰弱老人、虛擬實境、統合分析、下肢肌力、行走速度的重點而找出了 老年病症候群的解答。

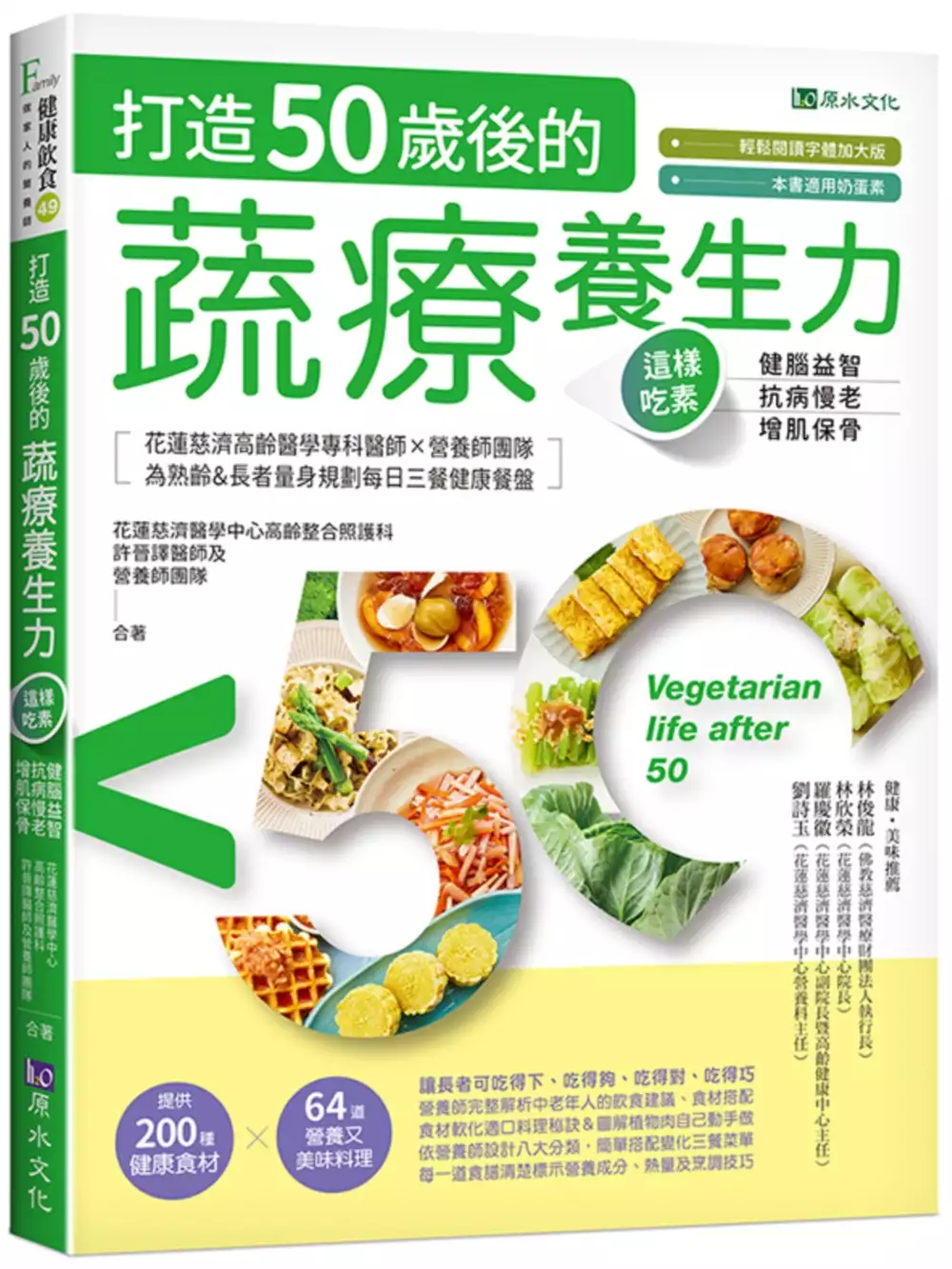

打造50歲後的蔬療養生力:這樣吃素,健腦益智╳抗病慢老╳增肌保骨

為了解決老年病症候群 的問題,作者許晉譯醫師,花蓮慈濟醫學中心營養師團隊 這樣論述:

~熟齡銀養,簡單準備就能開飯~ 從「日常三餐」掌握關鍵的營養素,累積健康的資產,活得優雅又幸福 這樣吃素,健腦益智╳抗病慢老╳增肌保骨 ★★花蓮慈濟醫學中心高齡整合照護科及營養師團隊精心策畫九大主題,設計色香味美的料理。 ★★每天輕鬆備餐,就能幫助50歲後的您利用素食養生飲食超前部署,擺脫慢性病,養好「腦本」、「肌本」與「骨本」,即使隨著年紀增長,也能常保健康樂活,同時也兼顧到65歲以上、部分喪失咀嚼或者吞嚥能力的長者,能夠從口進食,享受食物的色香味! 銀髮族健康,不只要延長生命的長度,更要提升生活的品質。隨著邁入銀髮歲月,如何維持頭腦清晰,肌肉及骨骼強健,需要花費更多的心思;身體所需

要的重要營養素,也需要重新做盤點。本書由花蓮慈濟醫學中心的高齡整合照護科許晉譯醫師與營養師群合作,希望從營養照護入手,讓人們能夠更有精神及活力的邁向銀髮歲月。 造成高齡長者失能的原因總共有五個,分別是「腦中風」、「骨質疏鬆性骨折」、「肌少症」、「失智症」以及「退化性關節疾病」。想要預防失能,需要長期做好對於身體的保養,才能逃脫疾病的魔爪。對於高齡長者來說,大致上可以分成三個面向來做探討,分別是「腦力」、「肌肉」以及「骨骼」,所以進入到中年時期更應該盡可能幫自己多存點一些本錢,幫自己存下「腦本」、「肌本」以及「骨本」。 素食是一種健康慢老的飲食方式,花蓮慈濟醫學中心高齡整合照護科許晉譯醫師與營養

師團隊,為了熟齡民眾,設計64道存「腦本」╳「肌本」╳「骨本」╳防三高╳抗老化及慢性病最佳提案,依營養師設計八大分類,簡單搭配變化三餐菜單。 本食譜書用心挑選了臺灣各地文化飲食特產及節慶食物,以六大類食物為主,選擇質地較軟、相對適合長輩的食材;也可透過電鍋清蒸、燉煮的方式,保持濕潤口感易入口。同時,食譜書中也提到如何軟化較硬的食材,如鷹嘴豆等,讓即便是牙口功能不好的長輩,也能利用舌頭、牙齦壓碎食材。 本書由熟悉熟齡民眾及長者醫療需求的高齡整合照護科許晉譯醫師主筆說明醫學知識,由營養師團隊設計從飲食建議、飲食搭配、食療方、飲食不宜等面向給你全方位食療對策! ◆第一部分:分享如何從食物中攝取維護腦

部健康重要的維生素B12,是素食者需要用心去維持足夠攝取量的關鍵維生素。此外,健康的血管狀態,才能讓腦部得到足夠氧氣跟養分,做好三高慢性病管理,是重要的關鍵,除了藥物控制之外食譜教導你如何協助這些慢性病控制。 ◆第二部分:則是教導大家如何補充足夠的蛋白質,才能夠維持肌肉的存量,做好儲存「肌本」。 ◆第三部分:是告訴大家要如何從食物中攝取足夠的鈣質以及維生素D,這些都是維持骨質密度的重要元素,讓我們能夠儲存足夠的「骨本」。 ◆第四部分:希望能夠照顧到已經部分喪失咀嚼或者吞嚥能力的長者。能夠從口進食,何其有幸的事情,因為我們能夠同時享受食物的酸甜苦辣,甚至是食材帶來的口感。其實只需在處理食材時發揮

一些巧思,即使部分喪失咀嚼或吞嚥能力的長者也能重新享受食物的色香味。 希望這本食譜能夠給銀髮族,甚至中壯年,在製作享用一道道營養美味又色彩繽紛的料理時,同時養好「腦本」、「肌本」以及「骨本」,即使隨著年紀增長,也能常保健康樂活。 ※本書特色:(輕鬆閱讀、字體加大版) 花蓮慈濟高齡醫學專科醫師╳營養師團隊 為熟齡&長者量身規劃每日三餐健康餐盤 □提供200種健康食材╳64道營養又美味,自由選搭 □讓長者可吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧 □營養師完整解析中老年人的飲食建議、食材搭配 □食材軟化適口料理秘訣&圖解植物肉自己動手做 □依營養師設計八大分類,簡單搭配變化三餐菜單 □每一道食譜清楚標示

營養成分、熱量及烹調技巧 健康˙美味推薦 林俊龍(佛教慈濟醫療財團法人執行長) 林欣榮(花蓮慈濟醫學中心院長) 羅慶徽(花蓮慈濟醫學中心副院長暨高齡健康中心主任) 劉詩玉(花蓮慈濟醫學中心營養科主任)

老年病症候群進入發燒排行的影片

提到脂肪肝,大部分人會覺得是胖子才會有的疾病,但你知道嗎?根據統計,雖然肥胖者有9成機率出現脂肪肝,但值得注意的是,BMI正常或偏瘦的人也是每4個當中就有1人有脂肪肝。究竟對於脂肪肝大眾還有什麼迷思呢?以下肝膽腸胃科醫師張振榕一次解析!

對脂肪肝的誤解?

迷思1:「我體重很正常,我是一個瘦子,不會得脂肪肝。」

張振榕醫師表示,在門診當中最常見到的迷思,就是患者認為只有胖的人才會罹患脂肪肝,但其實這是誤解。根據統計,瘦的人當中也有一至三成有脂肪肝。他提醒,若是飲食熱量攝取過多、嗜吃高糖分甜食又運動不足,即使體重正常,還是可能得脂肪肝。

迷思2:「脂肪肝是良性疾病,沒什麼大礙。」

脂肪肝很普遍,所以有患者會認為幾乎大家都有,而且又是良性疾病,應該沒什麼太大問題,但這也是錯誤認知。

張振榕醫師指出,脂肪肝並非良性疾病,它可能造成代謝症候群、糖尿病、心血管疾病,甚至罹癌的機率也會提高,實際上是很多疾病的前驅,甚至是多系統疾病的開端。

迷思3:「脂肪肝老了就會自己痊癒。」

年齡並非決定脂肪肝的唯一因素,張振榕醫師說明,台灣的流行病學雖然顯示,超過65歲以上的民眾脂肪肝的比例有下降趨勢,這代表的可能是部分65歲以上老年人體重較輕,或因為飲食習慣改變,食量逐漸變小,所以造成統計顯示的比例較低。

但張振榕醫師強調,脂肪肝的致病機轉極其複雜,並非由單一一個年齡因素就可決定一切,還包括個人體質、遺傳因素;飲食及運動習慣,甚至腸胃益生菌多寡,都可能影響脂肪肝的狀態。

此外,有些患者在65歲以後,因為飲食習慣變差或腸胃道菌叢改變等原因,脂肪肝的比例反而可能上升。

脂肪肝的好發族群?

根據統計資料顯示,脂肪肝的好發族群以年齡及性別而言,可歸納出下列5種:

男性

40至65歲

缺乏運動者

中廣型肥胖者

飲食過油過糖

而若身體有下列4種狀況,也要多加注意可能併發脂肪肝:

三酸甘油脂過高

膽固醇過高

高血壓

高血糖

脂肪肝的前兆?

張振榕醫師表示,80%至90%的脂肪肝沒有症狀,也就是說我們平時很難自行察覺。而有少數患者會因脂肪肝過於嚴重導致肝臟發炎,此時可能出現疲勞倦怠、食慾不振或皮膚搔癢等症狀,因此就醫才發現有脂肪肝。

雖然脂肪肝沒有症狀,但張振榕醫師說,仍能透過檢視日常習慣及身體狀況,早期警覺自己是否為高危險群。

脂肪肝自我檢測

□缺乏運動

□飲食習慣:高油脂、高膽固醇、嗜喝手搖含糖飲料

□膽固醇過高

□三酸甘油脂過高

□血糖過高

□中廣型肥胖者:四肢纖細、腹部肥胖

張振榕醫師指出,中廣型肥胖表示內臟脂肪過多,同樣是脂肪肝的高危險群,要特別注意。他也提醒,若符合上述狀況應盡速就醫檢查,才能早期發現早期治療。

https://www.everydayhealth.com.tw/media_article/572

更多精采內容請見早安健康11月號《逆轉脂肪肝》,全台各大超商書店熱賣中,早安健康嚴選商城免運特惠中!

【相關影片】

半數人口都有!這樣做遠離脂肪肝【張振榕醫師/破解健康密碼】

https://youtu.be/0VGxB--yp9w

與癌症、脂肪肝相關,控制糖尿病,這運動最適合【林嘉鴻醫師】

https://youtu.be/YV3WC9r075Y

逆轉脂肪肝!比健走、喝咖啡更簡單有效的方法是…

https://youtu.be/gBnmzmAoqZ8

【相關文章】

脂肪肝不管小心肝癌、肝硬化!醫:3件事改善脂肪肝

https://www.everydayhealth.com.tw/article/16122

預防脂肪肝變肝癌,靠減重根治脂肪肝

https://www.everydayhealth.com.tw/article/6634

睡不好脂肪肝風險高45%!醫:這樣睡最保肝

https://www.everydayhealth.com.tw/article/18994

#張振榕 #脂肪肝 #糖尿病

----------------------------------------------------------------------------------

早安健康網站:

https://www.everydayhealth.com.tw/

早安健康FB:

https://www.facebook.com/Everydayhealth.Taiwan

早安健康Youtube:

https://www.youtube.com/c/EverydayhealthTw

輕度知能障礙與失智症預防保健之文獻探討

為了解決老年病症候群 的問題,作者鄭杏如 這樣論述:

背景及目的:由於台灣已邁入高齡化社會,本文希望透過整理歸納古今中外典籍文獻與資料所得到的信息,研究是否可以透過改變生活型態來維持老年期的認知功能健全,降低罹患失智症的風險。並同時針對失智前的輕度知能障礙部分加以探討,希望能夠對年長者提早採取預防介入措施來阻斷失智症的發生及延緩失智症的進一步發展,降低醫療與照護成本。 材料及方法:本文主要是採用整理、分類、歸納、整合的方式,使用《中華醫典》、中文期刊Airiti Lidrary華藝線上圖書館、Pubmed、台灣碩博士論文知識加值系統、中國期刊全文數據庫以及各圖書館藏書資料庫等為研究工具,搜尋有關失智與養生觀的中醫典籍資料、印度阿育吠陀醫學

相關典籍記載與近年來對失智症預防與老化相關的研究期刊、書籍及現代活力老化的保健相關政策,統整出預防輕度知能障礙與失智症的相關資料。 結果與結論:知能障礙相關症狀在中醫古籍中主要以「善忘」、「健忘」描述,老年人身體機能衰退,腎精虧虛、髓海失充,腦力漸漸消減,因而知能障礙好發於老年人。主要病因是虛、痰、瘀單一或三者互為影響所致,因此治則主要從虛、痰、瘀等證論治。在阿育吠陀經典文本中,Smrtināsha(失憶)被指為jarā(衰老)的前驅症狀之一。而Rasayana(延緩身體老化的老年學)則為阿育吠陀八大分支其中一支,是與老化較有相關的分支論述,出現在《阿提耶集》 (Atreya Samhita

),至今仍然應用在日常生活當中。另外Tridosha的正常狀態對於維持認知功能方面發揮著重要作用。阿育吠陀主張透過飲食、運動、冥想、天然草藥強化身心健康。現代醫學對失智的處理主要是治療腦部的可逆性損傷,近年來逐漸從功能性思維轉變到失智患者的主觀體驗。在認知功能障礙預防性介入措施方面,則著重於藉由生活型態的改變,每個人都可以量身打造出合適可行的方案。中醫與阿育吠陀的防治觀點和預防醫學相契合,中醫主張「未病先防、未老先養」,著重養生保健措施,防衰和防病於未然;而阿育吠陀則認為在疾病尚未發作之前,藉由改善體內的微循環,促進身體新陳代謝,便能促進身體健康。

老年學導論

為了解決老年病症候群 的問題,作者蔡文輝,盧豐華,張家銘 這樣論述:

依據2014年9月內政部統計處表示,台灣平均壽命為79.12歲,其中男性為75.96歲、女性82.47歲,在亞洲排名第3。而育齡婦女平均每年只生1.065個嬰兒,而且未來還有逐漸下降的趨勢。老的是長壽延年,小的是遲遲生不出來,導致人口明顯老化。台灣在1980年通過《老人福利法》、1981年通過《老人福利法施行細則》、2007年1月30日由總統公布《老人福利法修正法》以及其他相關法案,皆是政府制法協助和保護老人的努力。 全書內容主要分為三部分,第一部份介紹老年學發展史、理論及研究方法。第二部分為老年醫學,重點在於老人與疾病,包括老年醫學總論、身體器官的老化、老年人的

預防保健、老年人的健康促進、老年人的心理、老年人的認知功能、老年人的活動功能及健康照護體系與政策等;第三部分為老年社會學,重點在於老人與社會,包括老年社會學總論、老年人口、老人與家庭、老人與休閒活動、老人福利及成功老化等。這些知識的總合有志於從事老年相關產業的讀者,對老年學有全面性的概念,對於未來從事老年產業的推展或與其他領域人士的溝通合作,相信都會有深遠的影響。

虛擬實境運動介入對衰弱老人提升下肢肌力和行走速度之成效:系統性文獻回顧和統合分析

為了解決老年病症候群 的問題,作者李月華 這樣論述:

目的:探討虛擬實境運動介入對提升衰弱老人下肢肌力及行走速度之成效方法:本研究採用系統性文獻回顧和統合分析,總共搜尋6個電子資源資料庫包括:PubMed、CINAHL、Cochrane、Embase、Chinese Electronic Periodical Service、Chinese National Knowledge Infrastructure,關鍵字搜尋為衰弱前期或衰弱老人、虛擬實境,沒有任何日期、語言限制,採用Comprehensive Meta-Analysis 2.0統合分析軟體進行資料整理與分析,以隨機效果模型進行總和效果量估計,針對異質性分析使用I2統計值及Cochra

n Q值進行檢定,出版偏差採用Begg’s test檢定法、Egger’s test檢定法以及刪除填補法(Trim and fill)。結果:下肢肌力共納入8篇隨機控制試驗研究,9個效果量,隨機效果模型結果顯示,虛擬實境運動可增加衰弱老人下肢肌力Hedges' g=0.26(95% confidence interval 0.04~0.47,p=.018);行走速度共納入7篇隨機控制試驗研究,7個效果量,Hedges' g=0.18(95% confidence interval 0.01~0.34,p=.031),顯示接受虛擬實境運動對衰弱老人行走速度具改善成效;次群組分析發現,採用雙腿伸屈

測量下肢肌力的研究,與採用坐、站測試的研究相比,更有效增加下肢肌力(Hedges' g=0.69,p=.002 vs. Hedges' g=0.12,p=.167),兩組效果量達顯著差異(p=.016);Begg’s test、Egger’s test和刪除填補法(Trim and fill)皆顯示下肢肌力有出版偏差,行走速度Begg’s test無出版偏差,Egger’s test和刪除填補法(Trim and fill)皆顯示有出版偏差。結論:虛擬實境運動對提升衰弱老人下肢肌力和行走速度具改善成效,然而,下肢肌力和行走速度或許具有出版偏差效應,未來仍需要更多隨機控制研究進一步確認虛擬實境運

動能對衰弱老人族群下肢肌力和行走速度之改善成效。