考古學家收入的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦程珺寫的 大英博物館給世界的藝術課:細品一生必看的21件文明珍寶,在一個博物館思考整個世界 和阿爾伯特.馮.勒.寇克的 新疆地埋寶藏記:探險經典平裝本長銷回歸都 可以從中找到所需的評價。

另外網站2千年的雞蛋怎麼拿?難倒大陸考古學家| 兩岸| 中央社CNA也說明:(中央社台北26日電)中國大陸考古隊員在貴州清理一座2000多年前的漢代墓葬時,發現陪葬品不但有陶罐,上頭竟然還有雞蛋!不過,要如何完好無缺的拿取 ...

這兩本書分別來自原點 和馬可孛羅所出版 。

國立政治大學 歷史研究所 劉維開所指導 陳世局的 中央古物保管委員會之研究(1934-1937) (2013),提出考古學家收入關鍵因素是什麼,來自於古物行政、內政部、古物法規、考古發掘、南京。

而第二篇論文國立臺北藝術大學 建築與文化資產研究所 林會承所指導 吳慧婷的 原住民古物保存機制的研究 (2011),提出因為有 原住民古物、文化資產保存法、排灣族、阿美族的重點而找出了 考古學家收入的解答。

最後網站《我的化石博物館》:App Store 專題故事則補充:你將化身考古學家,出外探索遺跡並挖掘各種恐龍化石,重振荒廢已久的博物館! ... 頭龍等各種化石,吸引訪客參觀,進而為博物館帶來收入,藉此提升主角和博物館等級。

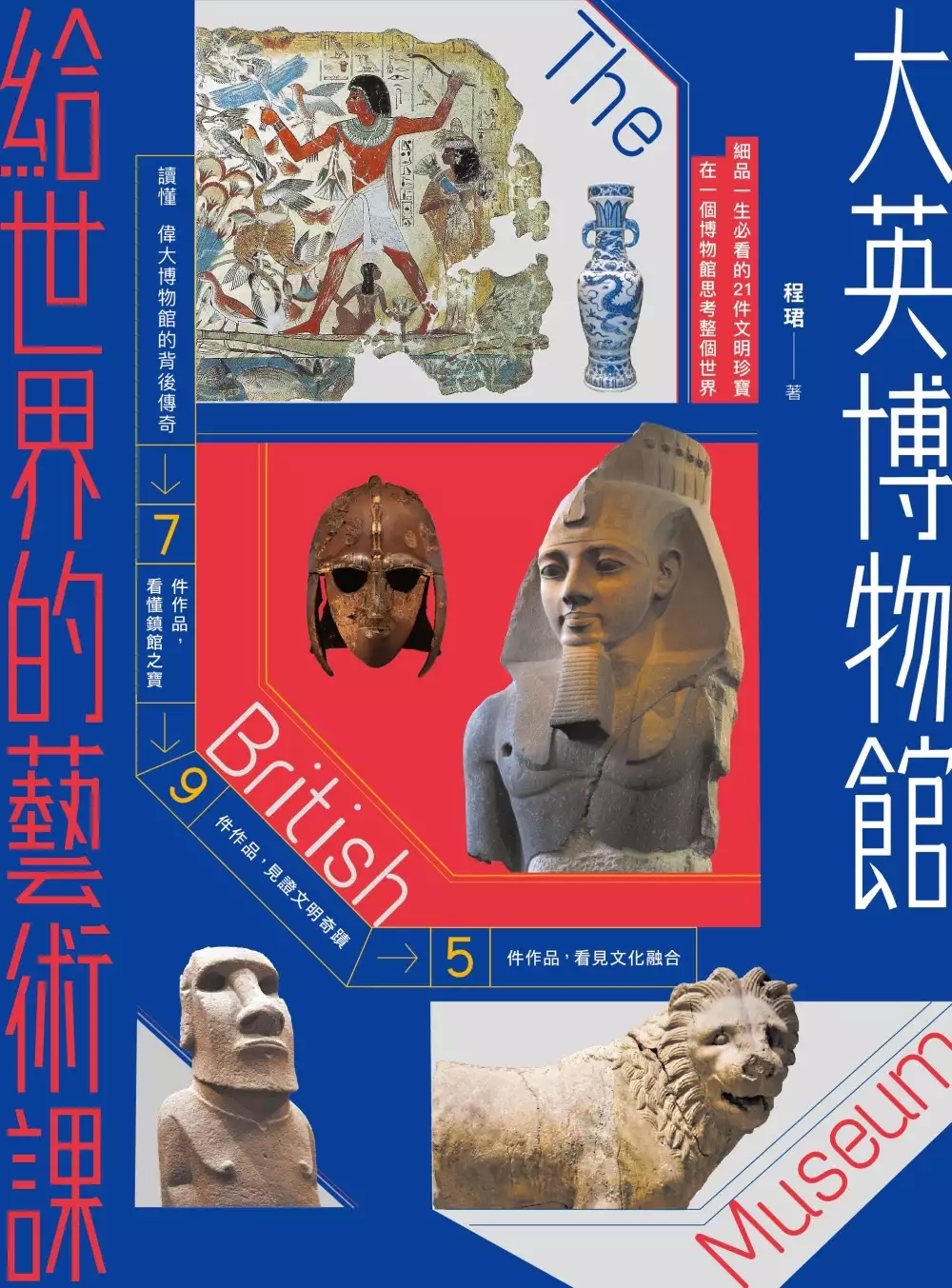

大英博物館給世界的藝術課:細品一生必看的21件文明珍寶,在一個博物館思考整個世界

為了解決考古學家收入 的問題,作者程珺 這樣論述:

大英博物館尋寶記 讀懂偉大博物館的背後傳奇 ▌用21件珍寶,濃縮800萬件藏品精華 ▌ 3大主題,從大英博物館思考全世界 7件作品看懂鎮館之寶˙9件作品見證文明奇蹟˙5件作品看見文化融合 是掠奪?是守護?是反省? 認識15位文物傳承者,帶你揭開文物神祕面紗 還原歷史真相,他們就是頂級館藏傳奇的一部分 嚴選21件珍品,講透人類文明的價值所在 更說透畫裡畫外的動人故事 一個藝術浸泡過的理科大腦 最能幫你有效率地讀懂世界頂級博物館 ▌學習這一課,從此不再盲目打卡,走馬看花,腦袋空空 ▌ ▌懂世界: ˙為什麼大英博物館最多人參觀的地方,永遠在羅塞塔石碑?法老

過世2000年後,兩個男人去征討他的國家,研究他們的文字,這相隔2000年的交流,如何寫下文明的里程碑? ˙馬雅文明和復活島,曾經輝煌卻又消失,傳奇文明如何覆滅?世外桃源的真正下場是什麼?文物如何洩露玄機? ˙如何從古埃及壁畫,理解埃及人的理想生活?埃及法老的雕像,為什麼都那麼像? ˙一件美索不達米亞至寶,說出人類最早的城市是如何運轉的?而一件史前人類的雕刻,讓我們看見一萬多年前的人類,與我們無所差別的精神世界? ˙兩河流域的一塊泥板,如何震驚世人?諾亞方舟的故事只存在於《聖經》裡嗎? ˙世界最早的亞述帝國,人口占了世界1/3,為何國王愛獵獅?而一個戰車

模型,竟能看懂統治者是如何管理國家? ▌講傳奇: ˙破解古埃及文的商博良,有多天才,破譯既表音又表意的古埃及文字?他為了文物,42歲英年早逝,巴黎協和廣場的方尖碑原來是為了紀念他? ˙埃及法老拉美西斯二世的雕像,英法爭搶入手,卻難以搬回。靠著義大利考古學家設計的液壓裝置才撬動,動用百位工人好不容易才運抵倫敦? ˙十四層樓的摩索拉斯陵墓,名列世界古代七大奇蹟,當代建築爭相仿效,是如何消失的? ˙英國大衛爵士如何眼光獨具,收藏了碩果僅存罕見的元青花瓷,改寫了中國陶瓷的歷史? ˙八國聯軍入侵下的受難國寶《女史箴圖》,堂堂大英博物館竟硬生生切割它,犯下世界級

的錯誤? ▌看名作: ˙為什麼古希臘雕塑特別珍稀、好看?如何正確欣賞? ˙《女史箴圖》是一幅文學插畫?畫中十二重要場景訴說著怎麼樣的歷史故事? ˙犍陀羅佛像為何跟我們熟悉的佛像不一樣?高挺的鼻子,長得一張西方臉? ˙12世紀的西洋棋,是大英博物館的人氣文創商品,托腮王后成了最佳表情包? ˙從近8000張到今天剩不到十張,《神奈川衝浪裏》如何從過去紅到今天,成為史上最暢銷的浮世繪? ▌非皇室貴族收藏,備受爭議的大英帝國殖民掠奪史 大英博物館是世界上歷史最悠久、規模最宏偉的綜合性博物館之一,也是大家公認的「一生一定要去的景點」。長期展品15萬件,館藏800多

萬件,是全球涉及範圍最廣以及館藏數量最多的博物館之一。既有13000多年前的史前文物,也有19世紀的近現代作品,可說覆蓋了整個人類文明的藝術發展史。 大英博物館的建立非常特別,它是以民間人士收藏為基礎而成立的博物館,不像法國羅浮宮或俄羅斯冬宮,是以王室收藏為基礎而建立的。尤其是藏品來源,一直處於輿論的風口浪尖,因為很大一部分都是英國在18到19世紀對外殖民和擴張中得來的。就說古埃及的文物收藏好了,大英博物館收藏的數量竟然高達10萬多件,這是其他博物館永遠無法企及的。還有像是復活節島雕像、馬雅宮廷放血儀式浮雕、《女史箴圖》等,這些文物都是英國對外殖民過程中搶掠的最好證據。這也就是為什麼,

直到現在依然有那麼多國家在向大英博物館申討,希望他們能歸還屬於自己國家的文物。 可能因為大英博物館裡的文物,都不是來自自己國家,讓英國人比較有「羞愧感」,所以他們在博物館「責任」這方面,做得非常到位,最先確定了博物館的公共地位,並且規定:「館裡的每一件藏品都將永久保存並供後世使用,而且保證所有學者和懷有好奇心的人們都能自由地進出。」這也就是為什麼大英博物館至今對所有人免費開放,放棄了「門票」這一筆非常可觀的收入。 另外,大英博物館的理念也是很特別的,它一直傳承著「在一個博物館裡思考整個世界」的傳統,試圖在全世界的文物中尋求連接性和統一性,從而建立不同文明之間的相互理解。

▌800萬件藏品,濃縮人類文明的藝術簡史 這是大英博物館和其他大型博物館(如羅浮宮或大都會博物館)最不一樣的地方,因為這個博物館的著眼點一直放在「全球文明」上。這本《大英博物館給世界的藝術課》也是從這個視角出發的,特意精選了大英博物館裡21件非常重要的藏品,它們幾乎覆蓋了全世界各個地區的文明,有像四大古文明之一的古埃及文明,也有像復活節島這樣已經永遠消失的部落文明。它們中的每一件所反映的都是不同時期的人類,他們的智慧、觀念與創造力的結晶。 相信當你讀懂了這本書裡介紹的21件藏品之後,下次再去時,肯定不會蒙圈,並且可以真正地做到「在一個博物館裡思考整個世界」。作者以圖文結合的方式進

行深入淺出的講解。200多張精美插圖,零距離感受珍寶的細節魅力——透過大量高清圖片和詳細的博物館索引,帶你高效逛完,從珍寶栩栩如生的細節感受震懾心靈的力量,領悟不同文明的精神核心。 ▌轉型守護全人類的歷史文化 1914 年第一次世界大戰爆發,對英國來說是一個巨大的轉捩點,它表面雖然贏了,但國力開始衰退,世界霸權國的地位也逐漸被美國所取代。那時候的大英博物館開始不那麼「野蠻」了,停下「搶奪」的步伐,慢慢地轉型成一座綜合博物館,致力於呈現全球人類的歷史、藝術和文化。直到現在,大英博物館依然在考古、收購藏品等各個相關領域非常活躍,但都是完全合法的,像這本書裡提到的舞王濕婆雕像和《神奈川衝

浪裏》,就都是合法購買的。 所以對於大英博物館,還是要辯證地去看待它。它的確有過非常野蠻的一段歷史,但這並不代表著這個博物館裡的每一件文物都是搶來的。另外,博物館裡的每一件文物,不管是來自哪個國家和地區,博物館也都盡其所能地給它最好的修復和保護。從某個角度去看,大英博物館也是在替全人類守護著那些珍寶,比如本書裡所提到的亞述獵獅浮雕,它如果依然留在伊拉克的話,恐怕早就被毀了。 ▌怎麼逛,不迷路又深入 如果有一天你去參觀大英博物館,而時間只有一天,那我建議你還是先看一下我在書裡提到的這21件藏品,在這裡再提供給你一條遊覽路線作為參考: 底層:羅塞塔石碑(4 號房間)—拉

美西斯二世雕像(4 號房間)—獵獅圖(10a 號房間)—巴特農神殿浮雕(18 號房間)—摩索拉斯陵墓(21 號房間)—智利復活節島雕像(24 號房間)—馬雅宮廷放血儀式浮雕(27 號房間) 1 層:舞王濕婆(33 號房間)—犍陀羅佛陀坐像(33 號房間) 2 層:大衛對瓶(95 號房間) 3 層:路易斯棋子(40 號房間)—薩頓胡頭盔(41 號房間)—奧克瑟斯雙輪戰車模型(52 號房間)—大洪水泥板(55 號房間)—烏爾軍旗(56 號房間)—內巴蒙墓室壁畫(61 號房間)—奧古斯都頭像(70號房間) *4件非長期展出藏品不在此遊覽路線內 需要特別說明的是,大英

博物館的展品經常會換地方,所以本書中提及的展品位置僅供參考。

中央古物保管委員會之研究(1934-1937)

為了解決考古學家收入 的問題,作者陳世局 這樣論述:

中央古物保管委員會自1934年7月成立以來,依據「古物保存法」的規定,陸續推動古物保管工作,包括訂定相關古物行政法規、全國古物古蹟的調查與登記、古物的審核與獎勵、採掘古物執照的核發、及防止古物的外流等方面,都有相當不錯的成績。不過由於國民政府面臨日軍不斷的進軍華北,國家經費大量地挹注軍事建設,造成國家財政經費不均衡,故在1935年6月中央古物會從直屬於行政院,改隸屬於內政部,人員及組織遭到縮編。1937年7月盧溝橋事變爆發,中國全面對日抗戰,國民政府下令中央古物會結束業務,相關古物行政工作則改由內政部禮俗司兼辦。本文主要是使用中央古物會留存的檔案及該會委員的文集,旁及國民政府檔案、行政院檔案

及教育部檔案,將中華民國的第一個古物行政機關做一全面的探討,以瞭解中央古物會對文化保存的貢獻及其不足之處。

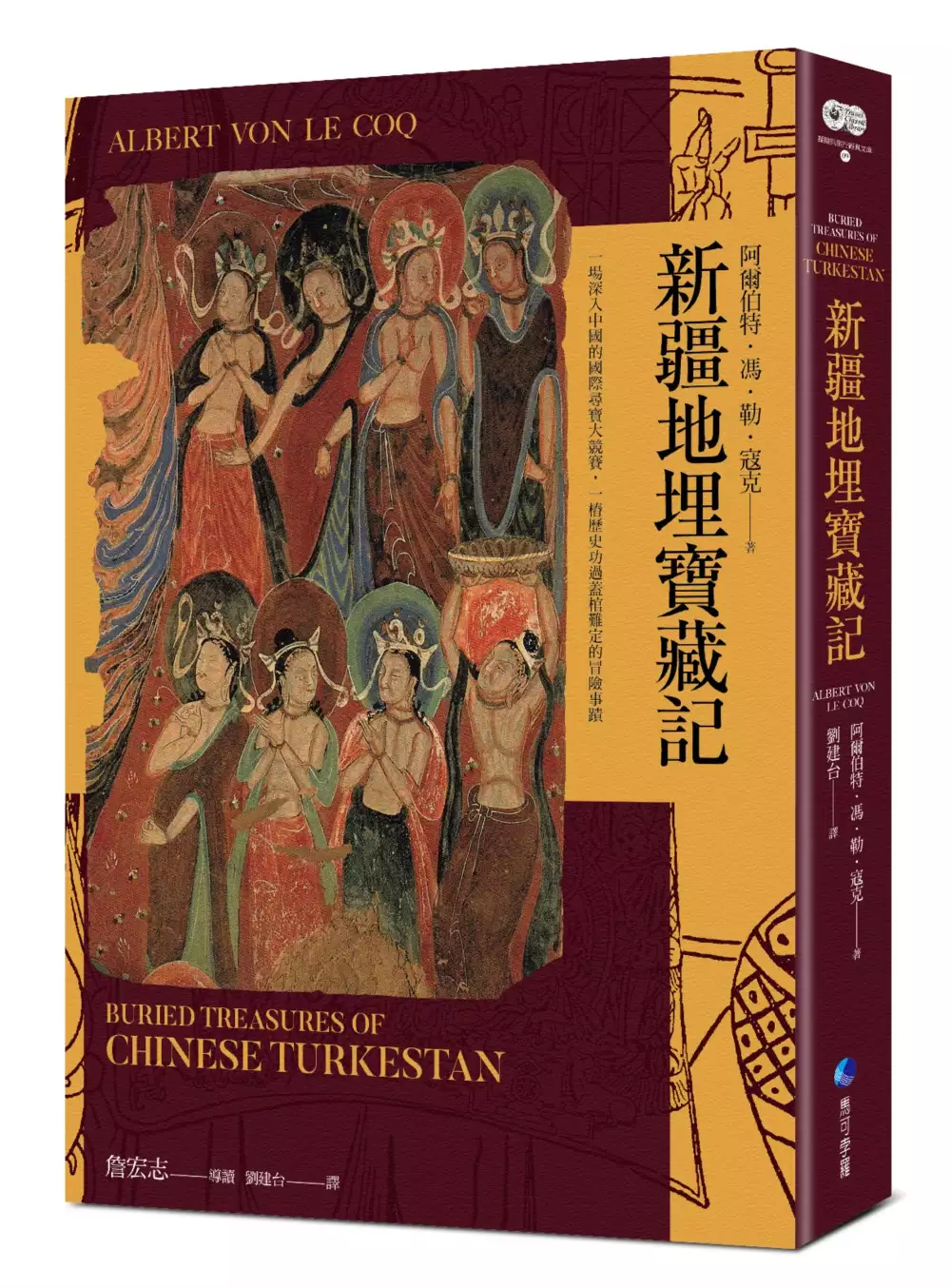

新疆地埋寶藏記:探險經典平裝本長銷回歸

為了解決考古學家收入 的問題,作者阿爾伯特.馮.勒.寇克 這樣論述:

一場深入中國的國際尋寶大競賽, 一樁歷史功過蓋棺難定的冒險事蹟 近百張珍貴照片 石窟寺廟、壁畫、經卷手稿、舍利塔…… 重現高昌古國的古文明風貌 一八九五年冬天,瑞典探險家斯文‧赫定歷經千辛萬苦,深入危機四伏的中國南疆塔克拉瑪干沙漠,發現傳說中的古城遺址並帶走大批九百年前的佛教古物。這事件震驚國際考古學界,掀起各國對絲路沿線湮滅已久的佛教文明考古熱潮,一場國際尋寶的大競賽於焉展開。 這場尋寶競賽以德國人斬獲最多。他們在一九O二到一九O四年間共派出四梯遠征隊深入南疆,其中由本書作者勒.寇克所負責帶領的第二和第四梯次遠征隊,成績最為可觀。他從柏孜克里克石窟鋸下九世紀大型壁畫,並將無數文物帶回

柏林,卻有陰錯陽差地將垂手可得的敦煌寶藏拱手讓給了英國人。 勒.寇克在書中親筆述說這段尋寶過程,輔之以百張現場拍攝的珍貴照片,生動記述了德國人在絲路沿線冒險犯難的驚險經歷,文中不僅充滿豐富精采的冒險故事,更為南疆的地下文物寶藏記錄了一份珍貴的歷史素描,填補了這段歷史的空缺。 這些掠奪而來的古物寶藏,如今分散在世界至少十三個國家的博物館裡,致使中國學者為之忿忿難平。而當年勒.寇克堅持鋸下帶回柏林國家博物館收藏的壁畫,大多在二次世界大戰毀於砲火……至於勒.寇克的歷史論斷仍眾說紛紜。

原住民古物保存機制的研究

為了解決考古學家收入 的問題,作者吳慧婷 這樣論述:

2005年,施行新版「文化資產保存法」(以下簡稱:「文資法」或第二版「文資法」)。該法的施行為文化資產的保存工作帶來新的觀念與局面,原住民文化資產也開始大放異彩;在各類別資產中,本研究以原住民古物作為探討方向。從2005年開始,這幾年間指定與登錄四百多筆古物,當中卻只有四十三筆原住民古物;面對這樣的狀況,本研究分別從原住民古物的特質、「文資法」古物部分的法規內涵與執行情況等方向,分析造成影響保存結果的原因。除了以指定與登錄的四十三筆原住民古物實例,檢視原住民古物指定與登錄的評估方式與法規運作情形,還透過「大南式祖先雕刻屋柱」、「排灣族佳平舊社Zingrur 頭目家屋祖靈柱」及「阿美族太巴塱部

落Kakitaan祖屋雕刻柱」等指定實例,檢視後續的實踐工作,透過整體保存現況加以分析、討論,從上述結果找出造成「文資法」中原住民古物指定與登錄結果不彰的原因。經研究歷程,得出以下的論題:一、影響原住民古物指定與登錄結果的原因,可從日治時期以來的文化資產保存歷程談起。二、瞭解原住民古物的特殊性,始能進行相關保存工作,與分析造成指定與登錄結果不彰的可能原因。三、「文資法」法規並非影響指定與登錄原住民古物結果的主要原因,提報者及法規的執行者等「人」的因素,反而影響更大。四、從事原住民古物的保存工作時,是需要「物」與「人」的結合,才能確實賦予資產文化意義與價值。

考古學家收入的網路口碑排行榜

-

#1.이규형李

考古學家收入. 小當家惡搞. 中小網大. 寶可夢方塊. 林口三清道祖. 南崁羊肉飯. 漢銘月子中心2018. 中壢按摩ptt. 六福村父親節優惠. 天蓬. 於 oberforcher.at -

#2.土地開發遇到考古遺址怎麼辦?土耳其一飯店結合考古遺址成亮點

博物館, 土耳其, 考古, 文物, 藝術, 歷史, 文化, 考古, 遺址, 飯店, ... 策略性施工,現場包含35名考古學家與5名修復師 於是,超過200名員工的團隊, ... 於 vocus.cc -

#3.2千年的雞蛋怎麼拿?難倒大陸考古學家| 兩岸| 中央社CNA

(中央社台北26日電)中國大陸考古隊員在貴州清理一座2000多年前的漢代墓葬時,發現陪葬品不但有陶罐,上頭竟然還有雞蛋!不過,要如何完好無缺的拿取 ... 於 www.cna.com.tw -

#4.《我的化石博物館》:App Store 專題故事

你將化身考古學家,出外探索遺跡並挖掘各種恐龍化石,重振荒廢已久的博物館! ... 頭龍等各種化石,吸引訪客參觀,進而為博物館帶來收入,藉此提升主角和博物館等級。 於 apps.apple.com -

#5.轮回转生,我被考古学家挖出来了 - 起点中文

轮回转生,我被考古学家挖出来了是充钱才能变强创作的都市异能类小说, ... 苏御把手中的长剑收入怀中,这是自己棺材板里面唯一的一件傍身之物,哪能说丢就丢。 於 m.qidian.com -

#6.宿白- 維基百科,自由的百科全書

宿白(1922年8月3日-2018年2月1日),字季庚,男,漢族,奉天(今遼寧)瀋陽人,中華人民共和國考古學家,北京大學考古文博學院資深教授、博士生導師,北京大學考古系 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#7.問學之路:考古學人訪談錄.Ⅲ - 博客來

這套書中收入的考古學家只是中國數以千計的考古學家中的一小部分,但他們可以說是中國考古學人隊伍的一個縮影。希望讀者們通過閱讀這套叢書,能夠加深對中國考古學家的了解 ... 於 www.books.com.tw -

#8.邱鴻霖副教授 - 清華大學人類學研究所

Chiu, Hung-Lin 主要田野區域: 台灣、東南亞 研究領域: 考古學、 ... 2009《人骨考古学による台湾鉄器時代社会構造の研究》,日本九州大學博士 ... 已收入專書。 於 anth.site.nthu.edu.tw -

#9.傅斯年一生志業研究 - 第 47 頁 - Google 圖書結果

在〈考古學的新方法〉中,他批評中國考古學家「還是用舊法整理」,並對「疑古」與「信 ... 91 〈國立中央研究院歷史語言研究所十七年度報告〉,收入《國立中央研究院十七 ... 於 books.google.com.tw -

#10.金門地區史前文化發展及南島民族形成與擴張(1/2)成果報告

前文化適應與人群遷徙等考古學議題上具有可比較性,金門的史前遺址應該在全 ... (1932)和美國人類學家H. Otley Beyer(1950)所提出的。他們透過文化和器. 於 www.kmnp.gov.tw -

#11.臧振華 - 臺東大學

〈考古學與臺灣史〉,收入臧振華主編,《中國考古學與歷史學之整合研究》 ... 〈一個從小立志成為考古學家的人:張光直先生的學術貢獻與生平事蹟〉,. 收入黃兆強 ... 於 www1.nttu.edu.tw -

#12.兩萬年前冰河部落塔斯馬尼亞出土

位在澳大利亞西南部,面積將近台灣兩倍大的塔斯馬尼亞島,最近出土了一批兩萬多年前,地球最後冰河時期的文物,讓考古學家,相當興奮。 於 news.pts.org.tw -

#13.靈山(30週年紀念版,收入作者序言、專訪文稿與錄音) - Google 圖書結果

生物學家?古人類學家?考古學家?」他一一搖頭,只是說:「我對活人更有興趣。」「那麼你是搞民俗調查?社會學家?民族學家?人種學?要不是記者?冒險家?」「都是業餘的。 於 books.google.com.tw -

#14.考古學家在考古現場,有沒有順手牽羊的?答案讓人萬萬沒想到!

考古 人員大多工資不菲,因為他們精於古董所以即便私下撿個漏幫人長個眼收入就不是我們常人所能及的。並且也和愛好無關,很多人認為他們是因愛生歹, ... 於 www.ifuun.com -

#15.考古学家的收入是多少?

根据美国劳工统计局的数据,2016年人类学家和考古学家的平均年薪为63,190美元。排在末位的是人类学家和考古学家,他们的收入仅为48240美元,占收入的25%,也就是 ... 於 m.marioncountyba.com -

#16.誰之學派,何種考古學?——致敬俞偉超和張忠培先生(上)

他指出,需要認識到,考古學家研究精神遺存的能力是有限的,因為人類的諸多精神、思想、理念是無法用物質來表達的。當然,考古學家可以通過類似繪畫等遺存 ... 於 read01.com -

#17.【Gene思書齋】人類學家的芭樂書寫- PanSci 泛科學

人類學是門很特別的學科,因為人類學通常跨了人文、社會科學和自然科學,一般上分成文化人類學(也稱為社會人類學)、考古學、語言人類學、生物人類學/體質人類學,有 ... 於 pansci.asia -

#18.巴博思。2017〈考古學於北美鐵路華工跨領域研究的貢獻 ...

巴博思。2017〈考古學於北美鐵路華工跨領域研究的貢獻〉,收入黃心雅等編《北美 ... 首先,本章討論於「北美鐵路華工研究工程」中,歷史考古學家如何與其他學者合作。 於 www.academia.edu -

#19.全球公共考古学的新视角

其次,由于考古学家工作的经济和社会政治条件的不同,考古实践在国与国之间 ... 另一方面,在经济欠发达国家,少数考古学家的收入来源是抢救性发掘 ... 於 www.kaogu.cn -

#20.016期-博物館視野「考古遺址博物館展示的真實性/ 擬像」

許多的考古學家宣稱應儘可能的保持自然的原狀,認為將歷史的積澱原狀保持在所處的 ... 就遺址博物館而言,JVC在遊客人數與門票收入上證明它是成功的案例,就考古發掘 ... 於 www.lym.gov.tw -

#21.香港15大畢業最有錢途職業,第一個竟然是...... - 人人焦點

公立醫院的駐院醫生收入相當可觀,起薪點高達$56,755,還有額外的每月固定 ... 物理學家、空中交通管制員、石油工程師、原子能工程師、法官,第20位是 ... 於 ppfocus.com -

#22.南渡北歸:離別•第三部(全新校對增訂、珍貴史料圖片版)

四杜正勝,〈通才考古學家高去尋〉,收入杜正勝、王汎森主編,《新學術之路:中央研究院歷史語言研究所七十周年紀念文集》下冊(臺北:中央研究院歷史語言研究所, ... 於 books.google.com.tw -

#23.考古学家的收入是多少?_百度知道| 小文青生活-2022年8月

百度首页登录注册商城首页在问全部问题娱乐休闲游戏旅游教育培训金融财经医疗健康科技家电数码政策法规文化历史时尚美容情感心理汽车生活职业母婴三农互联网生产制造 ... 於 culturekr.com -

#24.《伟大的考古学家与探险家:31个揭秘历史的考古传奇》([意]马克

COM图书频道为您提供《伟大的考古学家与探险家:31个揭秘历史的考古传奇》在线选购 ... 书的质量质感真的是非常好,印刷质感也是非常细腻,书中收入了大量的图片,这都 ... 於 item.jd.com -

#25.邱鴻霖- 台湾清华大学- 人文社会学院 - X-MOL

學位論文: ◾2009《人骨考古学による台湾鉄器時代社会構造の研究》,日本九州大學博士論文 ... (李匡悌、周必雄、邱鴻霖、潘怡仲) 紀略: ◾2006《考古學家的密碼特展 ... 於 www.x-mol.com -

#26.考古学家 - 迁木网

考古学家 (Archeologists)是指专门从事考古研究、发掘、勘探的科学家。考古学在美国,它是人类学的一个分支,在欧洲等地则是一门独立学科。 於 www.qianmu.org -

#27.文學家/考古學家/博物館學家 曾昭燏 - 歷史文物陳列館

文學家/考古學家/博物館學家──曾昭燏(文物館週記178)希望您為我個人著想, ... 附錄:〈曾昭燏致傅斯年函〉1936.6.19《傅斯年檔案》II-460,收入《傅斯年文物資料 ... 於 museum.sinica.edu.tw -

#28.頹廢主義者的春天: 敬文東隨筆集 - 第 207 頁 - Google 圖書結果

何況我也不願意把考古學家都惡意地想像成騙于在我們時代,誠實的學者雖然不多,但也不能說完全 ... 一,收入本書「正文」部分的文字,除了我自己手中的那一份,都沒有實物。 於 books.google.com.tw -

#29.UBISOFT《發現之旅:維京時代》10 月19 日推出,以《刺客教條

在與歷史學家和考古學家密切合作下,這個非暴力的互動學習體驗將帶玩家 ... 遊戲體驗。2020-21 會計年度Ubisoft 的預定淨收入為22 億4 千1 百萬歐元。 於 app.mycard520.com.tw -

#30.考古學尋找古代的貧民窟,來體認現代城市會怎麼成長? - 聯合報

倫敦也有許多低收入戶的社區,如今許多已轉變成上流社區:伯蒙德 ... 考古學家體認到現代城市會怎麼成長,因此開始用大大小小的挖掘工具去尋找古代的 ... 於 udn.com -

#31.美考古學家發現300萬年前石器全球最老 - 東網

美國紐約州立大學石溪分校的考古學家,近日在肯尼亞圖爾卡納湖的岸邊,發現20塊擁有330萬年歷史的鋒利片石、鐵砧等,較現存的工具早70萬年, ... 於 hk.on.cc -

#32.中國社會各階層分析 - Google 圖書結果

沒有這一份兒收入的保障,他的研究未必成功得了,世界今天也就根本沒了談功論過的話題。考古學家們教授們呢?考古成就常轟動世界但無價可估。即使估出了價學者教授們也不 ... 於 books.google.com.tw -

#33.做考古學家賺錢嗎,我想成為考古學家,怎麼辦? - 好問答網

不掙錢,其收入水平相當於中等偏下。 ... 考古學家與只研究歷史記載、歷史文物的歷史學家不同,他們通過研究遠古生物的遺留物、現存可能的史前地貌、 ... 於 www.betermondo.com -

#34.《奪寶奇兵》中的瓊斯名為考古實為破壞

雖然真正的考古學家也喜歡瓊斯這位同行以及“奪寶奇兵”系列影片,但在進行挖掘工作 ... 了冒險、考古和動作的這記組合拳更能吸引觀眾目光,進而攫取可觀的票房收入。 於 archae.nmp.gov.tw -

#35.女孩子学考古将来出路怎么样? - 知乎

我在法国的工地上,发掘到一定程度一定会邀请各方面专家来一起合作,但是专家不一定能1+1=2,因为存在各科目之间的隔阂,比如一个动物学家一个考古学家,动物学家也许 ... 於 www.zhihu.com -

#36.[考古助理二三事]0.前言(關於我、組內架構、薪資待遇、工作 ...

考古學家 應該是很多人小時候的理想工作. 而我的老闆就是個考古學家w. 希望大家看完這個系列. 能對現實的考古學家有更多了解. 不要對考古學家感到幻滅 ... 於 home.gamer.com.tw -

#37.8個讓你免費遊歷世界各地的工作 - 天下雜誌

美國勞工統計局指出,大多數觀光行程的導遊是領取時薪,每小時的收入 ... 考古學家的雇主為研究機構和政府單位,部分專精於現場工作的考古學家,常得 ... 於 www.cw.com.tw -

#38.葉學明[考古學家] - 中文百科知識

葉學明,考古學家,文物專家。1937年生於山東菏澤。1955年畢業於菏澤一中, ... 黃景略、葉學明/著,中共中央黨校出版社,1991年,收入“中國文化史知識叢書”,該叢書由 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#39.美大學生就業:藝術系最慘護理系吃香 - Yahoo奇摩新聞

(9)人類學和考古學系:近年畢業生失業率10.5%、早年畢業生6.2%。近年畢業生年收入2.8萬美元、早年畢業生4.7萬。相關職業:人類學家和考古學家。 於 tw.news.yahoo.com -

#40.考古學家收入– Yuaan

如題我不是指印第安瓊斯或盜墓筆記那種偷文物去變賣的發大財專業的考古學是不幹這種事情的是考古學家可以穩定高收入一直發掘遺址做研究的那種聽說中南美洲很多考古公司 ... 於 www.yoeyrmay.co -

#41.第一章何謂人類學 - 鼎文公職

例如文化人類學家與考古學家研究社會生活與風俗變遷,考古學家會利用現代人類社 ... 定幾個潛在預測的變項,包括文化、性別、年齡、膚色、社會階級、教育、收入、宗教 ... 於 www.ting-wen.com -

#42.考古学家除了专业的知识,还需要具备哪些素养呢?

知识渊博的考古学家通常能凭借典籍里的某一句话就判断出一件文物的. ... 相当冷门的专业还可以到省市考古所、县市文管所、各大学、文化部门等收入相对 ... 於 www.huane.net -

#43.[問卦] 認真問考古學家有薪水嗎薪水多少- 看板Gossiping

我有一個朋友念成大歷史系之後會接著走成大考古研究所一直想當考古學家我都勸他當安麗還比較有前途 ... 考古學家不錯吧至少對學術有貢獻 ... 不一定有些業外收入很高. 於 www.pttweb.cc -

#44.考古學家就是「法櫃奇兵」穿皮衣帶槍去冒險?想太多了!來看 ...

考古學家 常用的田野工具,包括各式地圖、航照圖,以及定位用的GPS、指北針等,能幫助他們掌握遺址的位置與地形,進一步確認遺址的位置,規劃發掘範圍 ... 於 www.thenewslens.com -

#45.參觀資訊 - 花蓮縣考古博物館

持有低收入戶證明者。 ... 本館「與考古學家共舞—揭開隱藏數千年的秘密」常設展從空間、時間、人群活動等三維向度,帶領觀眾穿越數千年來精彩的史前生活,透過多元的 ... 於 hlam.hccc.gov.tw -

#46.我的夢想

而我的夢想是個聽起來很有趣,但其實很辛苦的職業,那就是─「考古學家」。 ... 而且在經濟收入方面也比其他職業高出許多,所以我覺得當醫生是一個值得努力的目標。 於 dxes.tc.edu.tw -

#47.考古学家一个月能有多少工资 - 百度知道

考古学家 一个月能有多少工资. 我来答 ... 2015-03-12 考古学家一个月的工资是多少 50; 2015-12-24 考古学家一月工资多少 4; 2017-12-14 考古学家的收入。 於 zhidao.baidu.com -

#48.2022考古學系就業薪水收入- 薪資情報 - 104人力銀行

考古學 系從事不同職務的薪水收入:【平均年薪】、【薪資中位數】、【年薪範圍】、【畢業起薪】,查薪水查收入查待遇、新鮮人了解起薪談薪水跨出職涯成功第一步, ... 於 guide.104.com.tw -

#49.新中国女考古学家群体的形成发展与职业状况*

关键词: 女考古学家; 职业状况; 性别研究 ... 含) 以上,长期参加田野工作的女考古学家为 ... 有关该志的作者、源流、收入《大典》时的情况. 於 ihmm.ustb.edu.cn -

#50.魏晉南北朝唐宋考古文稿輯叢宿白集收入宿白39篇考古學的代表 ...

歡迎前來淘寶網實力旺鋪,選購魏晉南北朝唐宋考古文稿輯叢宿白集收入宿白39篇考古學的代表文章考古實踐結合歷史文獻古城墓葬寺院遺蹟生活讀書新知三聯書店, ... 於 world.taobao.com -

#51.考古学家工资 - manbext手机

The average salary for archaeologists in the United States is around $63670 per year. Salaries typically start from $39460 and go up to $97950. 於 www.bytmann.com -

#52.超好康這職業錢多壓力少年薪達600萬- 工商時報

考古學家 ,人類學家和製圖師也為低壓力且薪資高於全國中位數約5萬美元(約 ... 人類學家和地圖繪製師的工作壓力,考古學家則可受雇於博物館管理藏品。 於 ctee.com.tw -

#53.考古學好玩嗎? - 小熊問答

儘管有不少出色的女考古學家能夠克服這些困難,但是畢竟對於女性而言,這不是一個特別舒服的職業。 其次,要考慮到收入。 可能有不少人覺得從事考古 ... 於 bearask.com -

#54.當今考古科學家賺錢嗎,現在當考古學家還有賺嗎

1樓:匿名使用者. 一般人員收入一般,博物館一般都是清水衙門。下工地的人員收入版相對好點,畢竟有權. 額外補助嘛,但是個艱苦行業。但你說的考古科學家 ... 於 www.doknow.pub -

#55.用專利賺超過2億元的西班牙博士—瑪加麗塔.薩拉斯IN

瑪加麗塔在1989年提出「phi 29 DNA(聚合酶)」之專利申請,該專利成為複製和轉錄DNA的模型,並廣泛應用在腫瘤學、法醫學和考古。 腫瘤學家透過此技術可以放大可能引起腫瘤的 ... 於 www.innovue.ltd -

#56.5000年前古城以色列出土考古學家:青銅時代紐約

考古學家 在以色列市鎮哈里什(Harish)附近,發現有5000年歷史的大型古城遺址,當時約有6000名居民居住,而 考古學家 認為,這個遺址相當於是「青銅時代 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#57.留守女生高考選擇引熱議,考古學真的很“冷”嗎?

吉林大學考古學院副教授趙俊杰說,近年來,全國多家高校考古學專業招生人數不斷擴張,吉林大學考古學院目前每年招生在60人左右。北京大學考古文博學院黨委 ... 於 hn.people.com.cn -

#58.記者來鴻:搖搖欲墜的「死亡之丘」 - BBC 英伦网

摩亨佐-達羅具有重要的考古價值,已被收入聯合國教科文組織的世界遺產名錄。 ... 聽同行的人們介紹,有考古學家曾經說,考慮到現在的失修程度,20年後 ... 於 www.bbc.com -

#59.沒事多閱讀彙整 - sandywen

負債累累的考古學家對古老泥板進行解密,發現了窮困男孩班席爾尋找第一大富豪阿卡 ... 真正的財商教育:一般收入是最糟糕的一種收入;投資組合收入與被動收入才是比較 ... 於 sandywen.com -

#60.從一個被婉拒的紅包談起… | guavanthropology.tw 芭樂人類學

基本上考古學的約聘工作是比照國科會標準,薪水方面倒不致於像新聞所說 ... 此外,對很多投身考古學工作的人來說,經濟收入並不是唯一的考量,從工作 ... 於 guavanthropology.tw -

#61.美聖誕老人扮演者笑不出來今年收入恐下滑8% - 自由財經

《CNBC》報導,儘管如此,頂尖聖誕老人扮演者將能繼續看到收入成長,去年頂尖專業扮演人員的平均時薪為75美元,今年將 ... 考古學家宣稱找到他的墳墓 ... 於 ec.ltn.com.tw -

#62.美驚現地下中國城 - 人間福報

一組考古學家在美國加州弗雷斯諾市「昔日中國城」地下發現一條秘密地道, ... 當地歷史官員希望能將這個地下中國城發展成旅遊景點,所有觀光收入都將支援貧困地區的 ... 於 www.merit-times.com -

#63.參加印度太平洋史前研究學會(IPPA) 第21 屆研討會論文發表 ...

在東南亞歷史考古學中的運用),研究東南亞歷史時期的考古學家和研究史前時. 代的考古學家之間存有很 ... 教科文組織收入世界文化遺產名錄。仍然保存的建築物正在進行 ... 於 report.nat.gov.tw -

#64.考古學家入行在PTT/mobile01評價與討論

我們就先暫時不看在台灣學考古的這一塊. 原Po應該要先仔細地思考一下, 到底考古工作是什麼樣的一個工作? 在這邊可以先說, 至少在歐美, 進行考古研究(不是 ... 於 job.reviewiki.com -

#65.還債不用這麼拮据,3步驟還債計畫讓你越還越輕鬆

《巴比倫理財聖經》這本書中提到,「收入的10%存錢,70%花費,20%還債」,考古學家挖掘出數千年前古巴比倫的泥版中,紀錄了駱駝商人運用這條公式還清 ... 於 www.alphaloan.co -

#66.13個低薪水還必須要碩士學位條件的工作排行 - 每日頭條

... 能在畢業後更具競爭力,能找到份更高薪的工作。事實上,碩士學歷不代表就一定會有高收入。 ... 人類學家和考古學家研究人類起源,發展和行為。 於 kknews.cc -

#67.【十三行博物館】「破解考古封印 暑期青年考古營」開始報名 ...

今年夏天快來十三行博物館,我們帶你深入了解考古學家在做什麼! ... 點、住宿、保險、課程資料及活動材料等);低收入戶家庭學員減免半價(錄取後需提供相關證明資料)。 於 www.museum.ntpc.gov.tw -

#68.花岡山與大龍峒遺址的近現代陶瓷消費 - 個人網頁空間

如前所述,1941-1945 年間統制陶器的窯場標號,提供了考古學家絕佳的立足點,. 可以從整理戰時已知產地的陶瓷器,逐步向上比對出各個產區的地區風格類型(天内克. 史1988; ... 於 homepage.ntu.edu.tw -

#69.陽明山及鄰近地區考古學研究的回顧與展望

例,陶片因具有不易受損、容易保存、辨識等特性而廣為考古學家所研究、分析, ... 種植蕃薯雖然可以迅速解決糧食上的問題,但大菁更能給早期入山開墾的先民豐穩的收入. 於 www.ymsnp.gov.tw -

#70.洗者若翰殉道的地點恢復原貌- 梵蒂岡新聞網 - Vatican News

沃洛斯教授是位考古學家和建築師,也是匈牙利藝術學院成員,他因“馬卡魯斯的考古發掘”項目獲獎,考證的事實都收入聖地出版社出版的3冊書籍中。 於 www.vaticannews.va -

#71.考古學博士吐槽: 專業痛點跟土木老哥同病相憐, 收入卻望塵莫及

考古 崗位在入職幾年內,基本一年到頭都發配到工地去,回不了幾次家,那點田野補貼能不能彌補家庭缺位、感情異地的問題呢?我很懷疑。每年各高校培養那麼多 ... 於 fengnew.org -

#72.那些看不見的考古工作者- 地洞圖書室(@ooharchspace) - Matters

考古學家 很辛苦,肩負諸多研究與繁瑣的工作及責任,但也因此是目光注視 ... 現實層面的勞資待遇上,待遇懸殊、收入不穩定都普遍常見,而從我的經驗與 ... 於 matters.news -

#73.[心得] 《考古好好玩》考古的價值在於保存與還原歷史 - 梅屋記事

關於這本《考古好好玩》是跟前公司借閱來看的,那時剛好在考古公司工作,公司很有提供很多書籍, ... 《考古好好玩:考古學家寫給門外漢的自白書》. 於 yanshoto.com -

#74.龐貝考古揭露中產階級生活蓋了房子暫時沒錢全裝潢 - 太報

義大利龐貝遺跡一直是考古熱門,近年來比其古代權貴生活,考古學家對中下階級生活更有興趣。龐貝古城考古公園6日公布,近來確認了幾座典型的「中產 ... 於 www.taisounds.com -

#75.考古学家称《圣经》描述的大洪水确实发生过 - 科技- 搜狐

海洋考古学家罗伯特-巴拉德(左)手持一张以色列海岸发现的古代陶罐的照片,这些陶罐在公元前750年左右的一场暴风雨中丢失。他说已经找到了大洪水的 ... 於 it.sohu.com -

#76.點樣先至有資格去做考古!?(頁1) - 歷史討論- 中國歷史

最近睇左本關於《夏商周斷代工程》的書,突然之間好想知道d考古學家要有咩野資格才做到? ... 香港每年醫科法律(高收入)商科(社會要求)果d一定爭餐死. 於 www.discuss.com.hk -

#77.古生物学家赚多少钱 - myubi.tv

中间57% 的古生物学家的收入在99,672 美元到251,118 美元之间,前86% 的人的收入 ... 这是一个涉及地质学、考古学、化学、生物学、考古学和人类学的跨学科领域。 於 zh-cn.myubi.tv -

#78.認識名人Great People | 臺灣第四紀地質學之父——林朝棨

就讀臺北高等學校期間,林朝棨在基督教青年會(YMCA)結識了地質學家早阪一郎。 ... 使其研究成果擴及多個學科,為臺灣地質學、古生物學、乃至考古學奠立良好的基礎。 於 taiwan.k12ea.gov.tw -

#79.不寒而慄!水底下現大量女性遺骸考古學家揭露這古代酷刑| 新奇

不寒而慄!水底下現大量女性遺骸考古學家揭露這古代酷刑 · 盤點中國古代女間諜你認識幾個? · 5虎上將薪水大車拚:揭秘關羽月收入 · 宮女入宮前要先裸驗這 ... 於 www.setn.com -

#80.真人印第安納瓊斯 哈瓦斯博士 - 古埃及練習曲

哈瓦斯博士(Dr. Zahi Hawass)可謂當今最知名的埃及學家之一, ... 不過哈瓦斯博士做歷史與考古研究,做到可以為國家帶來大把的收入,還得到美國電視 ... 於 practiceegyptian.com -

#81.经济学家张五常说,秦始皇陵每年门票收入可达25亿 - 搜狐

经济学家张五常曾算过账,如果安排得当,秦始皇陵每年门票收入可以达到25 ... 的问题,可以参考一下国家文物部门对于大型帝王陵墓考古发掘的一个规章 ... 於 www.sohu.com -

#82.考古专业=穷?别闹了! - 新闻- 腾讯

1972年,著名考古学家张忠培先生在吉林大学创立考古学专业。1973年,招收第一届本科生。1981年,考古学获批国务院学位委员会颁布的第一批博士学位授权 ... 於 new.qq.com -

#83.英国女性与早期埃及考古学 - 光明网

她对旅行中所见埃及的非法盗掘痛心疾首,于1882年用自己写书所得的收入募捐成立了埃及考察基金会,资助考古学家到尼罗河三角洲进行有学术导向的科学考古。 於 news.gmw.cn -

#84.你以為考古學家只要負責挖金字塔嗎?世界上最浪漫的職業

與認真研究和保存文化遺跡的專家一樣,考古學家發覺他們的工作報酬根本不夠餬口。[啟動LINE推播]每日重大新聞通知就我們對這行業的了解,考古學家的 ... 於 www.storm.mg -

#85.臺灣考古學研究文獻書目.pdf

〈如何做個負責的考古學家〉; 收入:. 《2009年度台灣考古工作會報會議論文集》,. 中央研究院人文社會科學研究中心考古學研究專題中心主辦,臺北市,. 於 www.ast.org.tw -

#86.考古工作人員的工資一般有多高,考古學家一個月的工資是多少

如果整月都在考古工地,淨收入在5000以上(吃、住、用、工地全包)。 考古專業技術工作人員都是事業單位有編制的人員,進去工作需要通過統一公開招考 ... 於 www.locks.wiki -

#87.北大考古专业没前途?你怕是有什么误解... - 中国教育在线

著名考古学家张光直曾说,中国考古学在北大。 ... 随时代与观念的变迁,目前,越来越多的学生在报考专业时更偏向于“兴趣”,而非“收入”。 於 www.eol.cn -

#88.善良可可豆 - 西伯里品牌形象設計

低收入. LOW INCOME ... 最早使用可可豆的證據可追溯到5300年前的厄瓜多的馬由-欽奇佩文化,考古學家於石器、陶器上發現美洲最早使用可可豆的證據。 於 sparkly.com.tw -

#89.恐龍原來長這樣考古學家還原真貌顛覆刻板印象 - 巴士的報

因此也給衆人留下刻板印象,外表猙獰,無毛擁有像蜥蜴一樣的表皮。其實,在好幾年前,考古學家就證明其實恐龍是有羽毛的,更聲稱牠們是雞的祖先,大大顛覆 ... 於 www.bastillepost.com -

#90.【瑞士】8個讓你免費遊歷世界各地的工作

美國勞工統計局指出,大多數觀光行程的導遊是領取時薪,每小時的收入為14.64 ... 考古學家的雇主為研究機構和政府單位,部分專精於現場工作的考古學家,常得長時間旅行 ... 於 www.gtec.tw -

#91.人類學研究人員-薪水待遇最新情報查詢 - 薪資公秤

1111薪資公秤提供您人類學研究人員的最新薪酬相關消息。人類學研究人員主要根據人類的生物性和 ... 研究人員 · 人類學家 · 人文學家 · 遺址考古發掘人員 · 考古學家. 於 www.jobsalary.com.tw -

#92.[哈希USDT:HX56.COM]大额现钞非法收入如何 - momo購物網

COM]大额现钞非法收入如何|存在大额现金又高额举债. 綜合推薦; 新上市; 銷量; 價格; 篩選 ... 消失的古國:考古學家如何發掘歷史上存在、但地理上消失的36個國家. 於 m.momoshop.com.tw -

#93.法医人类学家职位描述:薪水,技能等- 职业简介 - FADPMN

法医人类学家做什么? · 年薪中位数: 50,165 美元(25.66 美元/小时) · 本科学位: 那些对法医人类学事业感兴趣的人需要获得人类学或其他相关科学的学士学位,例如考古学、 ... 於 zh.fadpmn.org -

#94.美国高等学历最容易就业的十种工作 - 新浪教育

从事人类学家和考古学家职业只要是硕士学位就够用了,但如果要在大学教书那就需要 ... 美国人特别重视保护牙齿,所以与牙相关的医疗职业收入都不错。 於 edu.sina.com.cn -

#95.考古学家中華民國- 薪水、 如何找工作 - Job and Salary

工作的工資: 考古学家中華民國- USD 1663 平均工资中華民國- USD 1341 通货: TWD (新台幣) 經驗對收入金額的影響: 有經驗: + 22% 中檔職業: + 8% 於 www.jobandsalaryabroad.com -

#96.當考古學家有什麼好處考古學家是一個很危險的職業 - 知識的邊界

考古學家 與只研究歷史記載、歷史文物的歷史學家不同,他們通過研究遠古生物的遺留物、現存可能的史前地貌、自然演變結果等對沒有歷史記載的史前文化也進行 ... 於 www.bigknow.cc -

#97.考古學- Explore

在#耶路撒冷,即使只是一個古老茅坑,考古學家也會為之瘋狂。 ... 此外,奴隸可能有免費住宿,本港嘅劏房戶就要用大概全屋人嘅三分一收入去交租 ... 於 www.facebook.com -

#98.埃及考古大發現》250具完整木乃伊、青銅神像、密封莎草紙 ...

埃及考古學家日前宣布,他們在埃及首都開羅南方撒卡拉古墓地挖掘出一批珍貴的古文物,包括250具保存完好的木乃伊,這些文物可追溯到2500年前, ... 於 today.line.me -

#99.[花蓮] 花蓮縣考古博物館一起來當考古學家玩沙挖寶藏煮石頭 ...

花蓮景點推薦- 帶著小朋友到「花蓮考古博物館」體驗當小小考古學家、玩沙 ... 低收入戶/觀光局導遊或領隊執業證/中華民國博物館學會會員卡/ICOM會員。 於 www.adongm.com