耶路撒冷的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦PaoloSacchi寫的 耶穌和他的子民 和LauraSecor的 伊朗的靈魂:革命、反美、神權政府,1979年後伊朗知識分子的掙扎與奮鬥都 可以從中找到所需的評價。

另外網站耶路撒冷朝聖日記 - 博客來也說明:耶路撒冷 !我們的雙足, 已經站立在你的門口。 耶路撒冷——基督宗教、伊斯蘭教,以及猶太教的古老聖地, 但也很弔詭地充滿著宗教、文化、信仰的歷史糾葛。

這兩本書分別來自啟示 和貓頭鷹所出版 。

國立陽明交通大學 人文社會學系族群與文化碩士班 簡美玲所指導 簡詩婷的 臺灣真耶穌教會女性傳道者的生命史研究 (2021),提出耶路撒冷關鍵因素是什麼,來自於臺灣真耶穌教會、女性傳道者、生命史敘事、做傳道、做性別。

而第二篇論文國立臺北大學 歷史學系 伍碧雯所指導 許容榕的 德意志猶太人身分認同的多面性 ――從德意志啟蒙運動到德意志第二帝國建立之後的轉變 (2021),提出因為有 德意志猶太人、身分認同、猶太人問題、德猶共生、反猶主義的重點而找出了 耶路撒冷的解答。

最後網站耶路撒冷- 翰林雲端學院則補充:是猶太教、基督教與伊斯蘭教共同的聖地,是以色列王大衛在約西元前1000年所建。 西元前588年新巴比倫王尼布甲尼撒二世攻陷耶路撒冷,在當地猶太人多次反抗後,巴比倫 ...

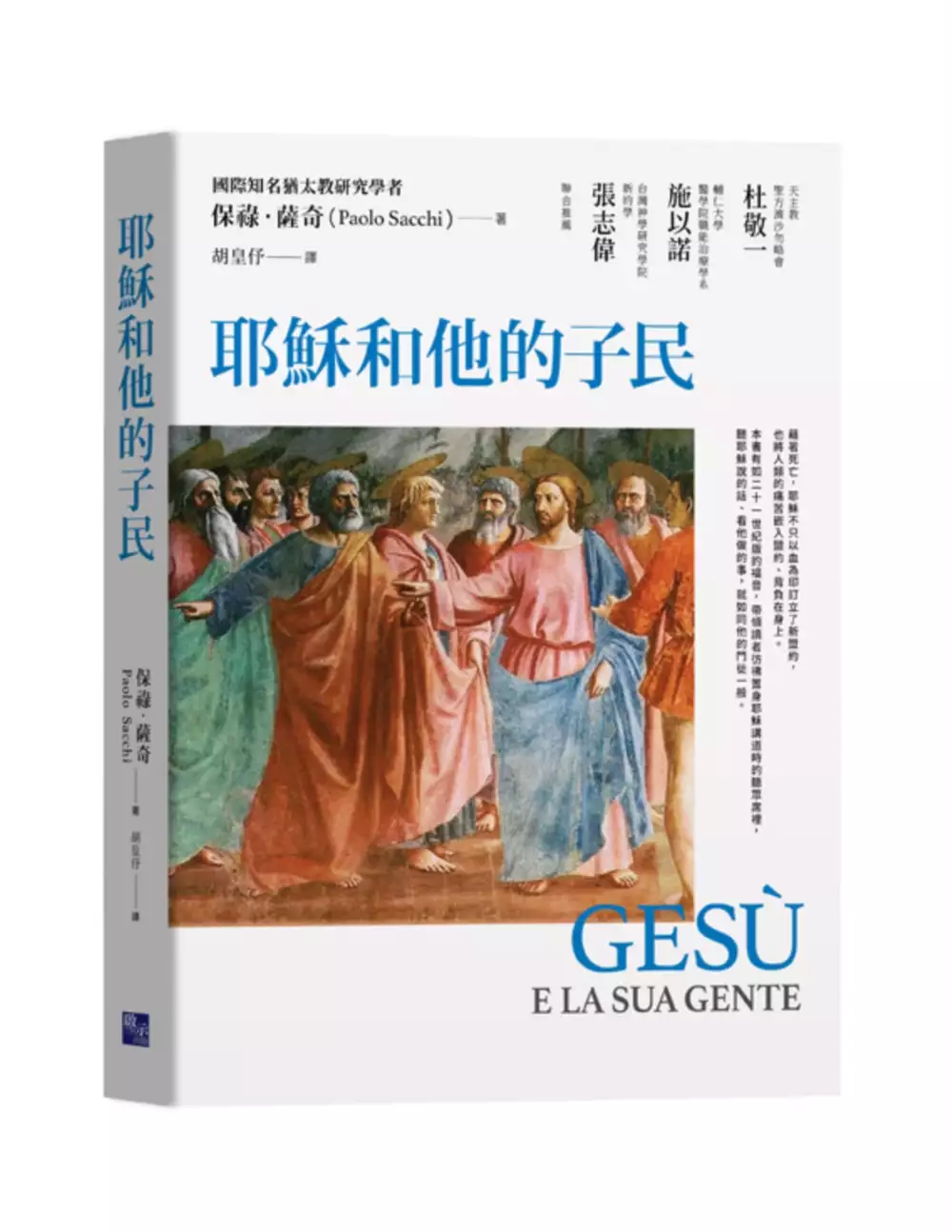

耶穌和他的子民

為了解決耶路撒冷 的問題,作者PaoloSacchi 這樣論述:

耶穌的經歷成為生命的典型, 為當時、現在、未來的所有人類開闢一條道路。 沿著這條道路進入、身處之境, 是信仰、希望,與愛;生命活潑地躍動著。 國際知名猶太教研究學者保祿・薩奇教授,在當今世代有更多史料知識之後,應用他對猶太教世界的博學多聞去解釋福音,特別是為了認識耶穌這個人,在耶穌生活的場景中,勾勒他的樣貌,以薩奇教授自己的話來說:「我的所能在於我受過猶太宗教文化學和古典哲學的培育,以希臘文和拉丁文研讀過包括福音在內的一些文獻。所以,我會試著在包括『古木蘭文件』和『舊約經外著作』的歷史與文化思想背景上,描繪福音中的耶穌」,亦即,作者嘗試在耶穌當時的社會脈絡中去認識耶穌,解讀福音所呈現和說

明歷史的耶穌:他如何表達自己、實現使命,直到死亡。 在薩奇教授具體而鮮活細膩的描繪裡,我們體會到耶穌如何逐步彰顯和行動他的默西亞身分,以及「天主的國」來到人世間的好消息,以及這個好消息的內涵; 在如同我們一樣血肉之驅、和尋常人一樣也吃也喝的耶穌身上,逐步依循聖神的痕跡。 本書的特點之一是:書中的切入點在福音的更早階段。薩奇教授在某種程度上,是將自己置於傳統編纂的神學解釋——這些神學解釋已經出現在新約聖經中,並發展成為接下來幾個世紀的豐富神學,一直到我們這時代——稍微早一些的時間。因此,讀者們幾乎可以立刻感受到聖經「這些事件正在發展」的當下的張力與奧秘;在我們對此歷史所知更多、明白耶穌所處的環

境與世界樣貌之後,我們對新約以及耶穌的教導,將會有簇新的視野。 二十世紀中葉「古木蘭文件」和「舊約經外著作」的發現,開啟了史料富藏的世紀新頁。分布在古木蘭洞穴裡的舊約經外著作殘篇,讓人注意到:原來在基督之前的猶太教中,並不是只有一種神學路線,而且神學思想也在發展進程中。這些企尋天主的神學路線和派別多不勝數,當中有些立場不同,甚至有些立場是彼此對立。我們知道的對象不再只有法利賽人、撒杜塞人和熱誠黨人,還有匝多克派、哈諾客派、古木蘭派等等。相較於把耶穌放在只有法利塞人存在的猶太教世界,複數的猶太教世界能更切合實際環境地去認識耶穌、以及他的宣講和行動。 文中,薩奇教授出自肺腑、感性又啟迪人心之語

:「「只要談到耶穌的宣講,總像在寫一部新的福音,同時又感到不能完全詞盡乎義的遺憾。事實上,我們每個人都有自己對耶穌的理解,這是個人專屬,也因此無法阻止每個人在自己心靈裡寫下他的耶穌福音。」在這個意義下,這本書也可以說是薩奇教授編寫的福音,是在二十一世紀完成的福音;帶領著讀者穿越時空,彷如置身耶穌講道時的聽眾席裡,而成為他的門徒之一。 【專業推薦】 杜敬一/天主教聖方濟沙勿略會會士 施以諾/輔大醫學院職能治療學系教授 張志偉/台灣神學研究學院新約學教授

耶路撒冷進入發燒排行的影片

Hi,大家好我是莎皮塞維爾

【✨加入莎皮的專屬會員✨】https://reurl.cc/Nr3Gan

【✨莎皮的IG】https://www.instagram.com/xaviershapy/

【✨莎皮的FB】https://www.facebook.com/Shapyxavier/

【✨莎皮公開群Discord】https://discord.gg/TPVQJMM

歡迎訂閱+小鈴鐺,關注我的遊戲頻道!@v@/

#莎皮塞維爾 #末日之戰 #wwz

==============================================

【聊天室注意事項】

1.遊戲在體驗階段,所以有需求,台主發問後再給予回答,不要亂暴雷

2.此台為技術性娛樂台,歡迎交流。

3.惡意騷擾洗頻等行為,禁止!

4.請不要當個聲控達人

5.禁止亂帶聊天室風向,請專注與台主互動或當下的遊戲內容。

6.禁止在聊天室裡未經同意直接宣傳或是"影射他人"頻道or各類廣告。

7.在直播時如台主未要求,直接宣傳其他台主之動作,視同不尊重,直接封鎖

以上規則,感謝配合,聊天品質人人有責

==============================================

0:00 開頭閒聊

19:37 第一章紐約01-天旋地轉

45:37 第一章紐約02-井底之蛙(失敗)

1:08:35 第一章紐約02-井底之蛙(成功)

1:34:51 第一章紐約03-出生入死

1:57:07 第一章紐約04-水中亡者

2:20:57 第二章耶路撒冷01-開顱手術

2:44:29 第二章耶路撒冷02-死海漫步

3:06:09 第二章耶路撒冷03-技術支援

3:34:37 第三章莫斯科01-天降之跡

3:57:32 第三章莫斯科02-城市的關鍵

4:22:17 第三章莫斯科03-毒氣戰

4:41:47 第三章莫斯科04-東山再起

5:05:19 第四章東京01-落日餘暉(失敗)

5:25:26 第四章東京01-落日餘暉(成功)

==============================================

遊戲加入莎皮好友:

UGS蘿亞帝國遊戲DC公開群:https://discord.gg/TPVQJMM

莎皮discord:Xavier#3623

莎皮 Switch Code :7067-8236-7509

莎皮 PSN ID:shapiyaya

Steam id:YT莎皮塞維爾[目前好友單炸裂中]

==============================================

【贊助莎皮】

訂閱+點擊鈴鐺與分享就好

or

Google姐朗讀贊助:https://goo.gl/KWxK9s

or

YouTube內建超級留言功能

or

paypal贊助:https://streamlabs.com/shapyx

【聯絡方式/業務諮詢】

[email protected]

-----------------------------------------------------------------------------|

使用配備

螢幕:BenQ 護眼螢幕EX3203R(好用)

CPU:I7-8700K

RAM:32G

顯示卡:2070RTX

=============================================

莎皮平時蒐集的音樂清單(需要的人可以拿去聽聽)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLnHHN0HxS4BSAzH7wuvZdd92kyzDXFTn8

臺灣真耶穌教會女性傳道者的生命史研究

為了解決耶路撒冷 的問題,作者簡詩婷 這樣論述:

本研究從筆者以一位教會信徒身份,與女性傳道者在地方教會中相遇開始,並展開一連串的好奇與發問。主要以臺灣真耶穌教會女性傳道者的生命史,作為主要記述目的。試圖描繪並回答在宗教人類學下,以女性傳道者作為主角,成為一學術議題的開展。藉著「互為主體性」概念意義的理解與釋懷。筆者得以藉由客觀檢證的態度,帶出這四位女性傳道者的生命故事,描繪出具層次的時間與空間圖像。藉著女性傳道者能動性的選擇,並且在宗教理性的規訓下,受到男性父權邏輯的環境及價值影響,這些女性們則將最寶貴的時間與青春,奉獻在各地方教會中。在價值理性的運作中,傳道者們不僅精明地做出理性的選擇邏輯。藉著去性別化的過程,試圖去獲得整個體制面及機構

中的支持。在家/天家的想像中,實踐著家務分工角色下妻子和母親的角色,無論結婚或已婚,各有其「做性別」的方式。在動態中的女性,長袖擅舞,不僅習得許多生活技藝,泡茶文化、技藝傳習,在行動和話語中,展現她們多樣且豐富的神態。從被「客」體化的被動角色中,化被動為主動,經營地方網絡、展現價值與心志。不因身體病痛、苦難經驗,輕易地放棄傳道工作。即使是面對惡靈的侵擾,在貼近教會邊緣人時,則需要調適和轉化的心理。女傳道者們展現的主動和積極面,也意味著在挑戰著被動的環境與人事安排。讓「做傳道」這件事,顯得趣味十足,又帶著生命的價值與意義。隨著空間地域移動與軌跡,承載著生命中的流動經驗。女性傳道者們不僅積極地擁抱

人群,在人情債的流轉中,展現出傳道生涯中的活力與熱度,進而增加了在本研究議題中的豐富性與寬廣度。度,進而增加了在本研究議題中的豐富性與寬廣度。

伊朗的靈魂:革命、反美、神權政府,1979年後伊朗知識分子的掙扎與奮鬥

為了解決耶路撒冷 的問題,作者LauraSecor 這樣論述:

伊朗,曾經的波斯霸主、伊斯蘭世界中心, 近年卻被指控為宗教狂熱、恐怖主義的溫床。 1979年革命後,從世俗政府走向神權統治,從親美走向反美, 近年更因核協議與勢力擴張受國際關注, 究竟伊朗人民在想什麼,又真的想往哪裡去? 1979年伊朗發生一場史無前例的革命,一夕之間從親美的世俗國家變身成西方國家眼中保守封閉、宗教狂熱、恐怖主義的溫床。有人說,這是美國刻意操弄的刻板印象,但為何伊朗國內卻有許多不滿的聲音?本書作者親訪伊朗的知識份子與異議人士,重述伊朗革命後四十年的歷史。帶領讀者一起探索,這些宗教思想家、政治人物、文人、記者、社會運動份子和一般民眾,用盡全力思索,不顧一切奮力與自

身政府對抗,究竟是為了換來一個怎樣的未來? ◎伊朗專家陳立樵(輔大歷史系副教授)專文導讀 ◎崔進揆(中興國際政治研究所副教授)專文介紹伊朗政治制度與美伊關係二十年 ◎《我們最幸福》作者芭芭拉‧德米克、《紐約時報》傳奇書評人角谷美智子盛讚 ◇伊朗如何從親美到反美? 伊朗曾是中東最西化、親美的國家,但在開放自由的表象背後,卻是英美的政治干預與經濟剝削,當伊朗人過著貧苦的生活。為了趕走外來勢力、改變國家,1979年爆發了伊斯蘭革命,推翻親美的巴勒維王朝,極度反美的領導人何梅尼上台。不久,發生了美國大使館人質事件使美國與伊朗正式決裂,伊朗就此走向國際孤立,經濟封鎖之路。 ◇神的統治之下為何

不是樂土? 1979年伊朗革命後,建立起現代世界罕見的神權國家。以伊斯蘭教士為主的「法基赫」成為世俗政府背後的決策力量。在他們的主導下,一度男性必須蓄鬍來證明自己的信仰,女性則都得戴上頭巾,革命前的比基尼海灘已成遙遠的過去。社會杜絕來自西方娛樂,年輕男女並肩而行就可能遭遇盤問。此外,1980年代起伊朗更多次投入戰局,長達八年的兩伊戰爭,讓伊朗青年在伊拉克前線流乾了鮮血,經濟也走向混亂局面。 ◇天堂在哪裡? 面對國際的孤立、經濟的困境,有人認為伊朗若要晉身為已開發國家必須採納西方價值,但西方文化中的自由,與伊斯蘭傳統要求信眾的克制,似乎又背道而馳。對政府的不滿、該選擇哪條路線前進,都是伊朗知

識分子不斷苦思的問題。雖然,他們自認「沒有任何人試圖推翻伊斯蘭共和國」,但伊朗政府卻以反美為武器對這些「異議分子」監視、盤查、拷問,或以通敵罪名入獄。而這些異議分子確實也受到以美國為主的國際社會支持,外界以聲援他們來打擊伊朗政府。可以說,不論革命前或革命後,伊朗仍無法擺脫美國的影響。 本書將以這些「異議分子」為主角,重看伊朗近40年的歷史,深入了解伊朗人所追求的未來究竟是什麼。這不只是他們的個人故事,更是一個國家及其人民努力尋求改變的過程。今日的伊朗也許不是個快樂的天堂,但那些為了國家努力的個人,卻值得我們致以敬意。 ◎專業好評(依姓氏筆畫排序) 陳立樵 輔仁大學歷史系副教授

崔進揆 中興大學國際政治研究所副教授/當代南亞與中東研究中心主任 張育軒 說說伊朗創辦人 莊德仁 北市建國中學歷史教師 台師大歷史所博士 蔡依橙 陪你看國際新聞 創辦人 蔡源林 國立政治大學宗教研究所專任副教授 ◎各方讚譽 凡是把伊朗想成鐵板一塊的人,都應該閱讀這本書,本書將帶領讀者深入到令人恐懼的諷刺漫畫背後的世界。這是部審慎報導的思想史,但不只如此。席科爾無懼於描述革命共和國的殘暴,而最重要的是,整本書透顯出知識分子的熱情與承諾所散發的光芒。──芭芭拉‧德米克,《我們最幸福:北韓人民的真實生活》作者 席科爾描述的伊朗故事令人精神為之一振,但

對我們來說,這當中也蘊含著警告:不要踐踏這片土地,等待來春降臨之時,你將無力阻擋新生的力量。──《新共和》 席科爾窺視這個維持了數十年的複雜神權政治體制「黑箱」,她的作品必將引起各界的熱烈討論。──紐約文化網站「風味線」 一部介紹伊朗文化與伊朗知識分子的作品,伊朗知識分子敢於對伊斯蘭共和國統治者做出意識形態挑戰,整個過程令人毛骨悚然。──上架提示出版社書評 揭露事實,而這些事實往往令人感到震驚……作者記錄了當局血腥鎮壓與民眾奮勇抵抗的真相,發人深省。──《科克斯書評》 這部令人身歷其境的思想史……提供了理解過去四十年伊朗政治思想的堅實基礎,正是這些政治思想在伊朗這個複雜而迷人的

國度激起了各式各樣的政治行動。 ──《出版者週刊》 這是首度有作品將焦點放在統治者以外的個人身上,這些焦慮而充滿決心的知識分子試圖推動政治變革,甚至連他們自己也被改變,他們最渴望的是恢復與保存伊朗的尊嚴,還有他們自己的。──阿扎爾‧納菲西,《在德黑蘭讀羅莉塔》與《想像的共和國》作者。

德意志猶太人身分認同的多面性 ――從德意志啟蒙運動到德意志第二帝國建立之後的轉變

為了解決耶路撒冷 的問題,作者許容榕 這樣論述:

猶太人自羅馬帝國時期定居德意志地區時起,逐漸在德意志地區構成了一個名為「德意志猶太人」(Deutsche Juden)的特殊群體。由於基督教社會的宗教歧視,猶太人失去居住遷徙的自由與職業自由,以「異質者」、「邊緣人」的身分存在於歐洲社會,過著與外在的德意志社會近無往來的生活。18世紀中葉興起的啟蒙運動為他們低下的社會地位帶來一絲轉機,啟蒙思想相信人具有共通的人性、宗教寬容的理念,促成了猶太解放運動的發展,也就是從這個時期開始,德意志猶太人必須面對所謂的「猶太人問題」(Judenfrage):即如何融入德意志社會,與德人共生共榮,以及在力行同化後,如何定義「猶太人」這一身分。本論文的主旨即為,

探討自德意志啟蒙運動開始,直至德意志第二帝國成立之後,社會形勢的改變,如何促使德意志猶太人形塑嶄新且多元的自我認知,以及猶太人與德意志人之間的族群關係變化,如何影響猶太人對自身身分認同的看法。論文正文去除緒論、結論共分三章,於第二章闡述「猶太人問題」的源起,啟蒙思想家的理念如何影響猶太人塑造新的身分認同,以及從此猶太人面臨的「雙重認同」困境;第三章則講述進入19世紀後,隨著猶太人的社會地位晉升,其所建構的現代化生活型態,以及德國人對猶太人經濟、社會成就的不滿,如何促使1870年代反猶浪潮的復甦;第四章則以《藝術守衛者》論戰探討1880年代以後出生的新世代猶太人,因何出現「分化」的現象,以及這時

期德、猶族群關係的轉變,在猶太社群內部造成的路線之爭。

想知道耶路撒冷更多一定要看下面主題

耶路撒冷的網路口碑排行榜

-

#1.台北飛往耶路撒冷機票: TPE → JRS - 智遊網

台北飛往耶路撒冷機票的航班✈️及廉價航空價格訊息。提前在Expedia.com.tw 預訂從桃園國際機場(TPE)飛Malha 火車站(JRS) 。 於 www.expedia.com.tw -

#2.聖城期待神再臨—耶路撒冷四千年的故事(7)

十字軍東征是一場基督教與伊斯蘭教之間的戰爭,在300年之內(1096~1396),歐洲的基督徒發動了至少10次的大規模進攻,目的是為了收復聖城耶路撒冷, ... 於 www.epochtimes.com -

#3.耶路撒冷朝聖日記 - 博客來

耶路撒冷 !我們的雙足, 已經站立在你的門口。 耶路撒冷——基督宗教、伊斯蘭教,以及猶太教的古老聖地, 但也很弔詭地充滿著宗教、文化、信仰的歷史糾葛。 於 www.books.com.tw -

#4.耶路撒冷- 翰林雲端學院

是猶太教、基督教與伊斯蘭教共同的聖地,是以色列王大衛在約西元前1000年所建。 西元前588年新巴比倫王尼布甲尼撒二世攻陷耶路撒冷,在當地猶太人多次反抗後,巴比倫 ... 於 www.ehanlin.com.tw -

#5.耶路撒冷(歷史名城、宗教聖地) - 中文百科全書

耶路撒冷 (阿拉伯語:القدس الشريف 、英語:Jerusalem、希伯來語:ירושלים 、拉丁語:Yerushalayim或Yerushalaim),是以色列和巴勒斯坦共有的首都(雙方都有爭議)和 ... 於 www.newton.com.tw -

#6.以色列為何對獨霸耶路撒冷如此執着?|地理看世界 - 香港01

此前,以色列地區法院裁定一個東耶路撒冷社區的12個巴勒斯坦家庭必須搬離其住址,而上周初最高法院判案之期迫近,巴勒斯坦人示威抗議不斷,有猶太民眾 ... 於 www.hk01.com -

#7.耶穌的腳印(一)耶路撒冷 殷穎 - 翼報

故今天阿拉伯人,還保有這種優良的習俗。 耶路撒冷是舉世注目的政治與宗教重地。回教,猶太教殿舊址的汲淪溪谷間,有一大片回教,基督教,與猶太教 ... 於 www.ebaomonthly.com -

#8.耶路撒冷| 搜尋標籤| 聯合新聞網

搜尋{耶路撒冷}共找到31篇新聞。udn.com 提供即時新聞以及豐富的政治、社會、 ... 最新發佈{耶路撒冷}相關新聞:{耶路撒冷老城基督徒朝聖以色列警力戒備引不滿} 於 udn.com -

#9.耶路撒冷旅行社

耶路撒冷 旅行社是為主做工的旅行社,您會發現,比起一般以營利為目的的旅行社,擁有核心價值的耶路撒冷,是何等不同。跳脫了一般旅行社的旅遊業務,耶路撒冷旅行社將 ... 於 www.jrstours.com.tw -

#10.關於以色列東耶路撒冷發生汽車衝撞恐怖攻擊事件事

以色列東耶路撒冷(East Jerusalem)一處巴士站於本(2)月10日下午發生汽車衝撞恐怖攻擊事件,造成至少2人死亡及5人受傷,外交部對攻擊事件造成無辜民眾傷亡 ... 於 www.mofa.gov.tw -

#11.耶路撒冷 - 以色列美角

耶路撒冷 (Jerusalem),由大衛王所建立的城市,是古以色列的首都,是兩次聖殿所在的地方,因為耶穌每年也上耶路撒冷守節,最後在逾越節時被釘十字架,是基督徒一生必訪 ... 於 israelmega.com -

#12.聖經問題總解十四.保羅到過耶路撒冷幾次?行事如何?

照使徒行傳中記載,生於基利家省大數城的保羅(徒九11;廿一39),在他得救之前後,一共有六次到過耶路撒冷,其行事經過如左:. 第一次--他在耶路撒冷親眼看到司提反 ... 於 www.glorypress.com -

#13.凱旋旅行社(巨匠旅遊)|Artisan Tour - 耶路撒冷3000年

耶路撒冷 原名耶布斯,自被大衛王攻下並將其定為首都,故又稱「大衛之城」或稱「錫安」;其後,所羅門王在這裡建造第一座聖殿,使耶路撒冷成為猶太人的宗教和權力中心。它 ... 於 www.artisan.com.tw -

#14.耶路撒冷聖殿的毀滅

(路加福音21:9)從公元67年開始,羅馬皇帝下令抵抗猶太人的起義。羅馬人成功地遏制了許多地方的起義,直到剩下的猶太抵抗力量的主要據點是耶路撒冷和馬薩達。 第 ... 於 hnojatl.org -

#15.知多一點點(地名篇):耶路撒冷 - 生命流出版社

耶路撒冷 ,是以色列的首都。但你對這個城,認識有多深呢? 耶路撒冷(Jerusalem)這名字的由來,一般都說是由「耶路」(Jeru)和「撒冷」(Salem)兩個希伯來字組成。 於 lifespring.com.hk -

#16.第四篇、新耶路撒冷乃是神、天、人三合一的結果 - 網上生命讀經

新耶路撒冷是聖城,是新婦,又是神的帳幕希伯來十一章十節說,「因為他等候那座有根基的城,就是神所經營所建造的。」這裏說到「經營」和「建造」。十六節說,「所以神 ... 於 www.lsmchinese.org -

#17.具爭議的以色列國旗遊行將登場耶路撒冷高度戒備

耶路撒冷 將在29日舉行具爭議性的「國旗遊行」,巴勒斯坦派系已警告,此舉將導致緊張升高。以色列計劃在「耶路撒冷日」(Jerusalem Day)舉行的國旗 ... 於 www.rti.org.tw -

#18.東耶路撒冷襲擊: 以色列報復恐襲者家庭並讓平民配槍 - RFI

兩名巴勒斯坦人周五和周六在以色列佔領的東耶路撒冷發動襲擊後,以色列安全內閣連夜召開會議,宣布報復措施,包括撤銷"支持恐怖主義的恐怖分子家屬"的 ... 於 www.rfi.fr -

#19.耶路撒冷人氣推介景點門票、酒店、好去處 - Trip.com

耶路撒冷 位於近東黎凡特地區,在地理上位於猶大山地,介於地中海與死海之間。耶路撒冷歷史悠久,是基督教(包括天主教)、猶太教與伊斯蘭教的聖地。 於 hk.trip.com -

#20.耶穌入耶路撒冷城- 路加福音的故事- - 盧俊義牧師

當大衛王護送約櫃入城時,整個耶路撒冷城的以色列人民歡呼到極點,這就是耶路撒冷城從大衛城變成「聖城」的一個主要原因,就是有上帝的約櫃在城內。我們 ... 於 chungi.biblekm.com.tw -

#21.以色列巴勒斯坦衝突:古城耶路撒冷為何如此神聖? - BBC

耶路撒冷 是一座歷史悠久的古城,在基督徒、猶太徒還是穆斯林心目中,它都是一座聖城。為什麼? 於 www.bbc.com -

#22.以色列國安部長赴耶路撒冷舊城聖殿山引爆巴勒斯坦怒火

以色列新內閣國安部長班古維爾,日前前往耶路撒冷舊城的聖殿山,但因為這個地方是猶太教和伊斯蘭教聖地,向來比較敏感,因此這個舉動引發巴勒斯坦及 ... 於 news.pts.org.tw -

#23.復活節期6萬人湧進耶路撒冷!三大宗教聚集,暴力升溫為聖城 ...

此為2017年拍攝的照片,來自各地的人們聚集在耶路撒冷的聖墓教堂前。聖墓教堂又被稱作「復活教堂」,許多信徒相信這裡即是耶穌被釘上十字架(各各他) ... 於 cdn-news.org -

#24.耶路撒冷- 維基百科,自由的百科全書

耶路撒冷 是猶太教、基督教和伊斯蘭教,三大宗教的聖城。廣義上的伊斯蘭教和基督教信徒占據世界人口的將近一半,耶路撒冷因此成為舉世矚目的最重要城市之一。耶路撒冷在3 ... 於 zh.wikipedia.org -

#25.美國承認以色列首都是耶路撒冷為何是顆震撼彈? - 中央社

對猶太教徒而言,耶路撒冷是世上最神聖的土地,約3000年前,大衛王定都於此,自此成為猶太教發展中心。 ... 對基督徒而言,耶路撒冷是耶穌受難之地,他被釘 ... 於 www.cna.com.tw -

#26.全台獨家!來自以色列首都的耶路撒冷酒莊! - 台北 - 展昭展覽網

展出來自世界各國的葡萄酒、清酒及啤酒!結合好酒、好食、好玩、好看,與你一起打開味蕾、刺激鼻間、衝擊視野、感受微醺、探索春Wine美好,體驗酒展 ... 於 www.chanchao.com.tw -

#27.探尋原住民的「耶路撒冷」(一) - 林以撒 - 台灣基督長老教會

「耶路撒冷」一座牽動猶太人歷史的古城,她的興衰也代表了以色列民族的存亡。從聖經上給我們的線索,我們知道希伯來語的「耶路撒冷」意思是「平安的居所」、「安全之 ... 於 www.pct.org.tw -

#28.千年的紛爭,千年的美-我在耶路撒冷與哭牆相遇 - 背包客棧

[亞西旅遊好文]當初在安排約旦行程的時候就一直在想要不要順道來耶路撒冷,考慮的因素主要有幾個:旅遊天數不多、境內多為宗教性景點、離境稅太高等再 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#29.以色列的首都情結:耶路撒冷是應許之地,還是千年難題?

有關耶路撒冷的爭議,涉及不同的歷史論述、史觀以及宗教。在面臨涉及領土爭議的國際衝突時,人們難免尋求歷史、史觀或宗教觀,作為各自論點的依據, ... 於 www.thenewslens.com -

#30.以色列「耶路撒冷日」:為什麼基督徒要關心耶路撒冷?

今天是以色列的「耶路撒冷日」,紀念1967年六日戰爭中,以色列從約旦收復東耶路撒冷(即舊城區),使耶路撒冷完整重回猶太人的治理。 於 cpmtw.org -

#31.耶路撒冷- 來自維基導遊的旅行指南 - Wikivoyage

耶路撒冷 是以色列和巴勒斯坦的首都. 分區編輯. 耶路撒冷分區 ... 東耶路撒冷擁有25萬穆斯林和基督徒,以及居住在1967年所建成的社區中近20萬猶太人。 於 zh.wikivoyage.org -

#32.從台北到耶路撒冷的便宜機票 - Skyscanner

無論你想尋找單程或來回航班,都可參考以下祕訣來取得最優惠的機票價格,輕輕鬆鬆旅行去。 只須點擊「搜尋」即可。我們比較了從台北飛往耶路撒冷的各大線上旅行社與航空 ... 於 www.skyscanner.com.tw -

#33.017-卓亭均-有點心虛的耶路撒冷「志工」經驗談

服務期間由組織提供免費的住宿、供餐、以及通勤費用。ALEH在以色列許多城市都有機構中心,但是毫不意外的位於耶路撒冷的總部是最熱門的志願服務地點。 017 ... 於 www.roc-taiwan.org -

#34.聖城.耶路撒冷三千年! - 新月藝術鑑賞、藝文講座

這是今天的耶路撒冷。 最早最早,傳說中,人類的祖先亞伯拉罕在此獻祭自己的兒子以撒,以顯示對神的服從。這是一神教信仰的開始。 西元前一千年,大衛王在此建城。 於 www.artfocus.com.tw -

#35.[耶路撒冷] 走進耶路撒冷舊城,耶路撒冷哭牆/西牆Western Wall

這趟以約自助時間不多,耶路撒冷只排了短暫兩天,在耶路撒冷的兩天, ... 耶路撒冷舊城區旁的The Post Hostel Jerusalem 耶路撒冷普斯特旅舍已經下午了. 於 yukigo.tw -

#36.兩個國家與三大宗教聖地耶路撒冷的過去、現在與未來

耶路撒冷 的爭議不僅是政治問題,更是宗教問題。耶路撒冷是猶太人、穆斯林與基督徒信仰的發源地。千年以來,耶路撒冷受到不同勢力控制,不斷歷經毀壞與 ... 於 www.upmedia.mg -

#37.耶路撒冷舊城城門-金門Golden Gate - 聖經考古

金門原是耶路撒冷城牆東門的基督徒名稱,這個名稱可能是從新約的「美門」而來(使徒行傳3:2, 10)。新約希臘文抄本的「美」字是oraia,到第4世紀,耶柔 ... 於 www.marksir.org -

#38.耶路撒冷(Jerusalem),位於近東累范特地區,在地理上位

耶路撒冷 (Jerusalem),位於近東累范特地區,在地理上位於猶大山地,介於地中海與死海之間。耶路撒冷歷史悠久,自古以來就是以色列的首都。1980年,以色列立法認定 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#39.【神秘的符號】極富歷史和宗教意義的基督教十字符號 - 即食歷史

耶路撒冷 十字變化形-中間的十字為「強化十字」. 在基督教世界裡,十字架是很重要的符號,源於耶穌基督(Jesus Christ)被釘在十字架上的典故。 於 cuphistory.net -

#40.用Q&A 三分鐘看懂耶路撒冷首都地位爭議 - 遠見雜誌

以色列首都在哪裡?以色列人說是耶路撒冷。其實以色列總理府已經在那裡,國會、最高法院和大多數政府部門也在那裡。但其他國家認為耶路撤冷是有爭議的 ... 於 www.gvm.com.tw -

#41.Hymn: 新耶路撒冷的構成 - Hymnal.net

我們供應三一神給需要的人, 作他們內在元素, 活在生命交通中,跟隨主行動, 將人帶進這活建築; 這是新耶路撒冷,我們正在建構中, 神與人聯調、建造的工程, 於 www.hymnal.net -

#42.耶路撒冷50年:從分治到統一 - 國度報導

隔天,周圍的阿拉伯國家立刻出兵向以色列宣戰,耶路撒冷就在停火後分別被以色列和約旦統治,直到西元1967年,以色列在六日戰爭(6月5日至10日)中把約旦人 ... 於 goodtvnews.goodtv.tv -

#43.耶路撒冷清真寺爆警民衝突350人被捕、婦控「差點沒命」

以色列聖城「耶路撒冷」5日凌晨爆發激烈警民衝突,以色列警方一早就大陣仗闖進耶路撒冷的「阿克薩」清真寺,攻擊數十名在做禮拜的穆斯林,造成12人 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#44.耶路撒冷Jerusalem - 晴天旅遊-世界奇景及克羅埃西亞行程的專家

耶路撒冷 (Jerusalem),由Jeru(城市)和Salem(和平)兩個詞根組成,意思是「和平之城」,是最古老、最獨特、最美麗的聖城。這裡是世界三大宗教(猶太教、基督教、伊斯蘭 ... 於 www.sundaytour.com.tw -

#45.耶路撒冷的考古拼圖 - 科學人雜誌

現今,耶路撒冷的考古發掘工作受到以色列文物局的嚴格管控,不會核發許可給巴勒斯坦團隊,也很少核准外國團隊的考古挖掘申請。基督教基本教義派和明顯具有 ... 於 sa.ylib.com -

#46.世界局勢 【耶路撒冷:猶太人等候聖殿重建,帶您來看看 ...

猶太人等候聖殿重建耶路撒冷的聖殿山,是所羅門王建造第一聖殿的地方,也是所羅巴伯立定第二聖殿根基的地方,在同樣地點以色列豫備建造第三聖殿。以色列的聖殿研究 ... 於 www.luke54.org -

#47.耶路撒冷今昔--聖經知識庫12 - 校園書房出版社

耶路撒冷 今昔--聖經知識庫12/Bible Guide to Jerusalem ... 大衛之城所羅門建聖殿圍攻、摧毀、重建大希律希律的聖殿耶穌深愛耶路撒冷耶穌在耶路撒冷度過生命最後一周 ... 於 shop.campus.org.tw -

#48.台灣ICEJ: 首頁

... 也要華人進入這蒙福的服事和聯結裡。台灣ICEJ在台登記為「社團法人台灣耶路撒冷國際基督徒協會」,於2012年成立,為非營利機構,是ICEJ全球第一個華人分部。 於 icej.org.tw -

#49.耶路撒冷為什麼這麼特別? - 天下雜誌

耶路撒冷 是一個神的殿堂、兩個民族的首都、三大宗教的聖地,也是唯一一個擁有天國和塵世兩種存在維度的城市。據說,亞伯拉罕、大衛、耶穌和穆罕默德都曾佇 ... 於 www.cw.com.tw -

#50.耶路撒冷旅遊指南| 熱門景點資訊、交通地圖| ezTravel易遊網

耶路撒冷 是位於以色列中部的都市,位於地中海和死海之間。自從前10世紀,所羅門聖殿在耶路撒冷建成,耶路撒冷一直是猶太教信仰的中心和最神聖的城市,昔日聖殿的遺蹟西 ... 於 vacation.eztravel.com.tw -

#51.耶路撒冷 - 主日福音釋義

自達味王朝始,耶路撒冷即成為政治與宗教的中心。然而,撒羅滿死後,王朝一分為二:北國以色列,以撒瑪黎雅為首都;南國猶大,則以耶路撒冷 ... 於 ccreadbible.info -

#52.以色列/巴勒斯坦耶路撒冷留学生做爱(微429178)盐城大丰区 ...

首頁/ 搜尋結果: 以色列/巴勒斯坦耶路撒冷留学生做爱(微429178)盐城大丰区楼凤莞式服务(微429178).src. 找不到相關資料。 隱私權政策 · 版權聲明 · 汰舊換新查詢 ... 於 tw.sym-global.com -

#53.新耶路撒冷教會 - 全球基督徒禱告院

全球基督徒禱告院所設立之『新耶路撒冷教會』,是傳揚從耶穌基督的愛與真理的教會。 我們的異象與使命:. 1.傳揚基督 2.福音廣傳 3.慈惠關懷 4.合一團契 5.靈命復興. 於 www.globalcpc.org -

#54.耶路撒冷- 维基词典,自由的多语言词典

專有名詞编辑. 耶路撒冷. 巴勒斯坦地區城市名,以色列、巴勒斯坦國皆視其為首都. 近義詞编辑. 於 zh.wiktionary.org -

#55.2023 年以色列耶路撒冷的旅遊景點、旅遊指南 - Tripadvisor

耶路撒冷 的吃喝玩樂: 擁有318595則有關耶路撒冷的住宿、飯店、民宿、餐廳、美食、旅遊、景點、購物等的評價,Tripadvisor是你計畫旅行的最佳良伴。 於 www.tripadvisor.com.tw -

#56.耶路撒冷在最高安全戒備下慶祝三大宗教節日 - Vatican News

上週六,在聖墓大殿舉行了復活節前夕守夜禮。 (梵蒂岡新聞網)4月9日星期日,以色列警方部署了大量的警察在耶路撒冷舊城區東部。 於 www.vaticannews.va -

#57.耶路撒冷旅行社/Jerusalem Travel Service | Tainan - Facebook

耶路撒冷 旅行社/Jerusalem Travel Service, Tainan, Taiwan. 2029 likes · 70 were here. 專營基督徒生命中以聖經教導作準繩的四大信仰之旅的旅行社. 於 www.facebook.com -

#58.以色列| 耶路撒冷Jerusalem,歷史課本中那個大家爭奪的城市

猶太經典《塔木德》說:世界若有十分美,九分在耶路撒冷。 耶路撒冷是猶太教、基督教、伊斯蘭教的聖城。在這的六天五夜中,我完全著迷在它的美麗和多 ... 於 vocus.cc -

#59.保羅為何要上耶路撒冷 吳主光|金燈臺活頁刊

保羅為何要上耶路撒冷. 吳主光. 在聖經中,生命遭遇像主的人物有不少,但卻沒有一個像保羅那樣,雖然明知上耶路撒冷有捆鎖等待,還堅持要上去;正如主耶穌明知猶太人要 ... 於 www.goldenlampstand.org -

#60.耶路撒冷聖城之旅- Klook 客路

King David's Tomb · Western Wall · Dome of the Rock · Al-Aqsa Mosque · Via Dolorosa · Church of the Holy Sepulchre ... 於 www.klook.com -

#61.【亞洲】瀕危遺產--耶路撒冷古城及其城牆(Old City of ...

耶路撒冷 作爲猶太教、基督教和伊斯蘭教三大宗教的聖地,具有極高的象徵意義。城內兩百廿座歷史紀念建築中,較著名的為岩石圓頂寺(the Dome of the Rock)。 於 twh.boch.gov.tw -

#62.耶路撒冷— 守望台線上書庫

以色列國分裂成兩個王國(公元前997)後,耶路撒冷就成為南方猶大國的首都。聖經全書共提到耶路撒冷八百多次。 名稱聖經最初提到這城時所用的名稱是「撒冷」。( ... 於 wol.jw.org -

#63.兩天看盡耶路撒冷三千年愛恨情仇

此時期同時也是耶穌最後一次來到耶路撒冷並被審判、釘在十字架的受難日, ... 在君士坦丁大帝的統治下,基督教成了國教,耶路撒冷也成了基督徒的朝聖地。 於 misssmiling.com -

#64.世界上有這麼多地方,為什麼唯獨選擇耶路撒冷? - 閱讀最前線

耶路撒冷 成為被揀選的城市,巴勒斯坦成為被揀選的土地,而這種優越主義又由基督徒與穆斯林加以承襲與支持。耶路撒冷與以色列之地擁有至高無上的神聖性,這 ... 於 news.readmoo.com -

#65.沒有任何地方比耶路撒冷更能激起人們獨占的欲望。用火與劍。

耶路撒冷 居民板著臉,他們的聲音帶著憤怒,每個人--包括原本以為神聖計畫已獲得實現的三大宗教信徒--對於往後的日子充滿了不確定。 耶路撒冷曾被視為世界的中心,今日 ... 於 www.booklife.com.tw -

#66.千年古城耶路撒冷:必去景點西牆(哭牆) Western Wall

來到以色列自由行,沒造訪過必去景點耶路撒冷哭牆,別說過你來過以色列,“西牆”或稱“哭牆”, 位於耶路撒冷舊城,是聖殿山(Temple Mount)的西部城牆。 於 lasha.tw -

#67.但以理七十個「七」的預言,有何含意? - 以斯拉培訓網絡

因此,先前的483 年,與後來重建耶路撒冷及彌賽亞來臨,並非接連著發生的。 由9:1 得知,但以理在主前538 年獲得這個異象。自此時開始,曾有三個君王 ... 於 www.equiptoserve.org -

#68.CBOL 原文字典資料

耶路撒冷 是以色列的首都,也是世界三大宗教的朝聖中心,舉世聞名的聖城。原名耶布斯, 書15:8 18:28 ;直到大衛時期還是叫耶布斯。聖經中第一次明確提及耶路撒冷,是從 ... 於 bible.fhl.net -

#69.以色列耶路撒冷(Jerusalem)舊城:聖殿山(Temple Mount)

耶路撒冷 (Jerusalem)最著名的地標相信非位於舊城聖殿山(Temple Mount)之上的圓頂清真寺(The Dome of the Rock)莫屬,不時出現於旅遊介紹和有關以、巴衝突以至 ... 於 mideast.go2c.info -

#70.耶路撒冷東門的意義是什麼? - Got Questions

在馬太福音21章中,當耶穌從橄欖山進入耶路撒冷時,他使用了一個和現在的東門或金門位置相同的門。 東門在公元1540-1541年由奧斯曼帝國的蘇丹蘇萊曼下令關閉。據知,關閉 ... 於 www.gotquestions.org -

#71.以色列耶路撒冷之旅,造訪三大宗教的至聖之地

驅車前往以色列最具代表性的第一大城耶路撒冷,越來到靠近耶路撒冷的地區,就越能嗅到空氣中瀰漫的宗教氣息,那是一股與特拉維夫截然不同的氛圍。 於 www.travelerluxe.com -

#72.考古重大發現!耶路撒冷朝聖之路是將耶穌釘十字架的人 ...

據《國家地理雜誌》(National Georraphic)報導,歷史學家之前認為,羅馬帝國任命的大希律王(King Herod the Great)曾經大興土木,要將古耶路撒冷, ... 於 ct.org.tw -

#73.耶路撒冷_百度百科

耶路撒冷 位於近東黎凡特地區,是一座歷史悠久的城市,在地理上位於猶大山地,介於地中海與死海之間,被譽為世界三大宗教的聖城(猶太教、基督教和伊斯蘭教)。 於 baike.baidu.hk -

#74.相信自己是聖經人物在以色列聖地引發的「耶路撒冷症」

研究人員認為,要構成耶路撒冷症得有三方面的配合:已經存在的精神疾病、強烈的宗教信仰,還有到以色列旅遊,患者來到當地感受到耶路撒冷濃厚的宗教歷史, ... 於 dq.yam.com -

#75.耶路撒冷| 刺客教條中文維基 - Assassin's Creed Wiki

耶路撒冷 (英语:Jerusalem,希伯来语:יְרוּשָׁלַיִם,拉丁化:Yerushaláyim;阿拉伯语:القُدس,拉丁化:al-Quds,汉译:古都斯或古德斯,意为“神圣的”; ... 於 assassinscreed.fandom.com -

#76.耶路撒冷阿克薩清真寺爆發衝突重要節日期間緊張局勢驟升

以色列警方星期三(4月5日)一早衝入位於耶路撒冷舊城聖殿山的阿克薩清真寺,並向聚集在清真寺內外的巴勒斯坦年輕人投擲震撼手榴彈,而巴勒斯坦年輕人 ... 於 www.voacantonese.com -

#77.世界的風景宗教聖城耶路撒冷

耶路撒冷 是以色列和巴勒斯坦境內的一座城市,位於地中海和死海之間,是世界三大神教:猶太教、基督教和伊斯蘭教的聖地,也是戰地。西耶路撒冷(1967年 ... 於 www.worldpeoplenews.com -

#78.耶路撒冷的古今 - 聖經共享

耶路撒冷 位於以色列中央山脈的高原,四周被更高的山環抱。它高於海拔754 m,距約但河及地中海甚遠(參圖一)。當地氣候比較乾熱,在5 至9 月的夏季幾乎不降雨,平均高溫 ... 於 bibleeveryone.com -

#79.耶路撒冷Jerusalem - 聖光聖經地理

耶路撒冷 城位於以色列中央山脈,位於從死海北岸到地中海的三分一之處,是一座舉世聞名的歷史古城,距今已有5000多年的歷史。耶路撒冷原名耶布斯,自3000年前被大衛王攻 ... 於 biblegeography.holylight.org.tw -

#80.耶路撒冷日禱告文

耶路撒冷 日 Jerusalem Day 亞設·因崔特 來源:復興以色列2022年5月29日。蒙允刊載在以色列,按照希伯來曆,今年5月28日晚上到5月29 ... 於 www.kp24-newway.com -

#81.耶路撒冷全攻略|你想知道的景點,交通,住宿全都有!

耶路撒冷 是唯一擁有兩種存在的城市——天堂和人間。作為三大宗教的聖城,幾千年來一直都是兵家必爭之地,意為和平之城的耶路撒冷卻從來沒有安定過。厚重的歷史沉澱和宗教 ... 於 www.eroaming.com.tw -

#82.以色列耶路撒冷的現在時間是 - Time.is

Time zone info for 耶路撒冷 · Switched to UTC +3 / Israel Daylight Time (IDT). · The time was set forward 一小時from 02:00 to 03:00 local time. 於 time.is -

#83.耶路撒冷—回首

自從耶路撒冷聖殿被毀之後,猶太人從來沒有停止過重建聖殿的努力。巴比倫他慕德(Talmud)悲悽地記下了拉比Akiva看見狐狼自至聖所 ... 於 www.ces.org.tw -

#84.Explore 耶路撒冷古城- Jerusalem- Old City - AllTrails

耶路撒冷 歷史悠久,目前是巴勒斯坦的首都。1967年被以色列佔據。1980年,以色列立法認定耶路撒冷是該國「永遠的和不可分割的首都」[1] 但是,大多數國家不承認耶路撒冷 ... 於 www.alltrails.com -

#85.第1370期-談談耶路撒冷:世界三大宗教中心 - 技師報

耶路撒冷 中心的舊城區,是一塊大概0.9平方公里的區域,由古羅馬圍牆圍住,為什麼這塊山丘區域,會是各個宗教和教徒所信仰的重要地方呢? 故事從舊約聖經 ... 於 etimes.twce.org.tw -

#86.辭典檢視[耶路撒冷: ㄧㄝㄌㄨˋ ㄙㄚㄌㄥˇ] - 國語辭典

城市名。以色列的首都。位於國境中西部、死海之東,是猶太人的故鄉,也是基督教、猶太教、回教的聖地,控制通過南面沙漠的要道。 於 dict.revised.moe.edu.tw -

#87.耶穌時代的耶路撒冷 - 台灣聖經公會

耶穌時代的耶路撒冷為當時猶太教的宗教中心,猶太教聖殿之所在。在節期時,耶路撒冷人口約有八萬人,平時的人口則少於此數,約五至七萬人。與羅馬帝國境內各行省與附庸 ... 於 www.bstwn.org -

#88.耶路撒冷聖息 - NOSEWAY

La Manufacture Admirabilis 耶路撒冷聖息. prev. next. La Manufacture Admirabilis 耶路撒冷聖息. 至05/31 09:00截止 指定分類,致,如初夏溫柔般美好的妳. 於 www.noseway.com.tw -

#89.聖城耶路撒冷Jerusalem

以色列首都耶路撒冷,座落於古猶太山丘上,介於地中海與約旦河之間,為人類文明史上三大一神宗教的聖地,因此三千年來不曾有一座城市的光芒可以蓋過耶路撒冷。 於 embassies.gov.il -

#90.耶路撒冷- 教育百科| 教育雲線上字典

耶路撒冷 為地名,猶太教、基督教、伊斯蘭教都將之奉為聖城;其地本屬迦南人的一支耶布斯人居住,後來以色列的賓賈明支派分得該地,但並未實際占領,直到大衛王時,才以 ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#91.耶路撒冷在哪裡?耶路撒冷是哪個國家的?舉世聞名的歷史古城

目前耶路撒冷是以色列的首都。耶路撒冷麵積只有126平方公里,被一圈城牆所圍繞的耶路撒冷老城:著名景點有猶太教的哭牆和聖殿山 ... 於 top10bikeguide.com.tw -

#92.耶路撒冷 - Wikiwand

耶路撒冷 位於地中海和死海之間,是史前的全球宗教重鎮,也是完整保留亞伯拉罕諸教信仰文明演進史的一個城市。耶路撒冷同時是亞伯拉罕諸教(或稱「三大天啟宗教」以及一神論 ... 於 www.wikiwand.com -

#93.耶路撒冷- 鳳凰百科

耶路撒冷 (Jerusalem)照希伯萊文的解釋,「耶路」意為「根基」,「撒冷」意即「平安」,「耶路撒冷」便是「以平安為根基的城市」,也就是「和平之城」 ... 於 wd.travel.com.tw -

#94.耶路撒冷的度假屋和房源- 以色列 - Airbnb

2023年5月31日- 租住耶路撒冷, 以色列的房源,每晚$612 TWD起。向191個國家的當地房東預訂獨一無二的住處,跟著Airbnb一起家在四方。 於 www.airbnb.com.tw -

#95.耶路撒冷- 相關新聞- 自由時報電子報

以色列國安部長班古維爾(ItamarBen-Gvir)繼今年1月訪問耶路撒冷聖殿山,引發國際撻伐後,在今(21日)再次前往該地。巴勒斯坦總統發言人稱此舉是對清真寺「公然 ... 於 news.ltn.com.tw -

#96.PART 1 以色列耶路撒冷& 特拉維夫& 馬薩達JERUSALEM ...

不論你有無宗教信仰,或信仰為何,都值得到以色列一趟,見識耶路撒冷這各大宗教必爭之地,見識以色列人如何在乾涸沙漠裡創造出奇蹟,見識特拉維夫舉世 ... 於 www.ciaotw.com -

#97.耶路撒冷

耶路撒冷. 地理簡介及歷史背景. 耶路撒冷城位於中央山脈最高處的平臺上,海拔約七百五十公尺 ... 於 www.cyut.edu.tw -

#98.耶路撒冷, 以色列- Google 我的地圖

耶路撒冷, 以色列. 於 www.google.com -

#99.耶路撒冷的地位- 巴勒斯坦问题

耶路撒冷 ,阿拉伯文名称是Al-QUds,希伯莱文名称是Jerushalayim,是犹太教第二个圣殿最后残存的西墙(哭墙)的所在地,是圣墓和十字架苦难基督教堂的 ... 於 www.un.org -

#100.耶路撒冷為何成為衝突的中心? - 紐約時報中文網

此後的一個世紀裡,耶路撒冷成為各方爭奪的獵物,不僅有猶太人、基督徒和穆斯林,還有外部力量,當然還有當今的以色列人和巴勒斯坦人。 唐納德·川普總統 ... 於 cn.nytimes.com