聖嚴法師 佛學講座的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦法鼓文化編輯部寫的 普賢菩薩50問 和侯坤宏,卓遵宏的 六十感恩紀:惠敏法師訪談錄(增訂版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站聖嚴法師年譜2213 - 法鼓全集也說明:漢傳佛學講座」事宜。 · 向國際社會推廣漢傳佛教是我的心願,恰巧在哥大任教的于君方教授獲悉哥大有意設置一個漢傳佛學講座,正在尋求合適的合作夥伴。 · 晚八時,散文名家 ...

這兩本書分別來自財團法人法鼓山文教基金會-法鼓文化 和財團法人法鼓山文教基金會-法鼓文化所出版 。

南華大學 生死學系碩博士班 釋永有所指導 林淑妃的 佛教淨土信仰者臨終助念經驗及其生死觀之探討 (2021),提出聖嚴法師 佛學講座關鍵因素是什麼,來自於佛教淨土信仰者、臨終關懷、生死觀、臨終助念。

而第二篇論文法鼓文理學院 生命教育碩士學位學程 楊蓓所指導 邱璟惠的 重病家屬照顧者運用佛法自我調適之初探 (2019),提出因為有 重病、家屬照顧者、照顧負荷、受苦、佛法、自我調適的重點而找出了 聖嚴法師 佛學講座的解答。

最後網站佛學與學佛(二)(聖嚴法師-大法鼓1016) - YouTube則補充:大部分的人,沒辦法理解很深的佛法,可是我們還是可以讓佛法成為為我們所用,怎麼做呢?讓我們恭請 聖嚴法師 來為我們開示。

普賢菩薩50問

為了解決聖嚴法師 佛學講座 的問題,作者法鼓文化編輯部 這樣論述:

「一者禮敬諸佛,二者稱讚如來……。」 跟著普賢菩薩,圓滿十大願,好願無盡、善緣無盡。 善財童子進入普賢菩薩不可思議境界,不禁讚嘆:「光光互攝,原來這就是如來的解脫境界!……該怎麼修持,才能達到呢?」 普賢菩薩對善財童子說:「如果要成就佛道,一定要修十種廣大願行:一者禮敬諸佛,二者稱讚如來……。」這段對話就是大眾熟知的《華嚴經‧入不思議解脫境界普賢行願品》。 普賢菩薩是整部《華嚴經》的靈魂人物。在經王《法華經》中,普賢菩薩則發願於五濁惡世守護《法華經》,佛陀因此讚歎說:「我也發願要守護稱念普賢名號的人,讓所有修持普賢行的人都能平安健康幸福。」而〈普賢

警眾偈〉「是日已過,命亦隨減……」的唱誦,更是佛門每日的必修功課。 普賢菩薩是修證最接近佛果的菩薩,讓我們跟著普賢願王,把握每個修行當下,累積成佛資糧,圓滿眾善萬行。 ●諸佛菩薩皆發大願,為何特尊普賢菩薩為普賢願王? 相較於阿彌陀佛的四十八願、藥師佛的十二大願,普賢菩薩僅提出十個大願,為什麼卻被尊稱為「普賢願王」呢?原因正在於「普」字,普是「一即一切、一切即一」的華嚴玄境,「普賢十大願」並非字面上的意義,而是包含重重無盡的廣大願海。 《華嚴經》裡,普賢菩薩說他從發菩提心以來,沒有一念不是依教奉行,沒有一念是生瞋害心,沒有一念是計較分別,沒有一念是遠離菩提心,沒有一念是在

生死海中起疲厭心、懶惰心、障礙心、迷惑心,只是一心專注在菩提心上。 他告訴善財童子,唯有「虛空界盡,眾生界盡,眾生業盡,眾生煩惱盡」,普賢行願才能圓滿。然而,虛空如何能盡?眾生的煩惱如何斷盡?普賢願王可說沒有窮盡的一天。 ●每一剎那的修行,千里之行始於足下 雖然《華嚴經》常用無盡、無量、無邊等,來凸顯重重無盡的普賢願海,彷彿菩薩道怎麼走也走不完,然而千里之行始於足下,普賢菩薩在〈普賢行願品〉裡便告訴我們:「以一剎那諸未來,我入未來一切劫」。 在極短的一剎那中,即含有無量的過去現在未來,所以只要懂得把握任何一個剎那好好修行,便能契入普賢萬行,儲備成佛的資糧。 ●扮演

好自己的角色 普賢行願就像蝴蝶效應一樣,看似起了一念心,影響的卻是整個法界;也可以說,一切法其實是依賴種種條件而生起的存在,沒有人是個別存在的自我。即使我們只是做了一件很小的善事,善行亦能如漣漪般,擴大影響到全世界。 以普賢行看待自己的生命,行住坐臥的每個行為,將會有嶄新的意義。選擇所吃的每一餐,走的每一條路,都不再只是吃飯睡覺過日子而已,而是充滿著覺性,充滿著願力與希望,帶有無邊的影響力。當下的一念,鋪展開來的就是普賢菩薩「一身周遍十方身」的自在無礙。

佛教淨土信仰者臨終助念經驗及其生死觀之探討

為了解決聖嚴法師 佛學講座 的問題,作者林淑妃 這樣論述:

本研究的目的,探討佛教淨土信仰者參與臨終助念關懷的因緣及體驗過程,與助念前後之生死觀之探討。 研究方法採質性研究,深入訪談的方式,立意取樣,選擇參與臨終助念三年以上,每年須超過10次以上,五位佛教淨土信仰者為訪談對象,採用「半結構式的訪談大綱」為設計準則,將其訪談內容作整理與分析。研究結論:一、佛教淨土信仰者參與臨終助念關懷的因緣 佛教淨土信仰者接觸臨終助念的最初的因緣,包括親人往生、家人罹癌、電視佛學講座的介紹、配偶皈依三寶;投入臨終助念關懷的動機包括親人曾接受到他人的助念,感恩回饋他人、克服死亡的恐懼、廣結善緣、自利利他。二、佛教淨土信仰者參與臨終關懷的體驗過程 第一次參與臨終

助念的體驗,包括能同理安頓家屬喪親的無助感,視往生者為親人、對初次的助念經驗忐忑不安、緊張害怕。印象最深刻的助念經驗包括過年期間為自殺的男子助念,自覺惋惜、不吉利、助念後往生者面帶微笑的瑞像,深受激勵。臨終助念能增強佛教信仰的信心,深入佛教義理,明因識果,有因緣因果觀,更能與佛感應道,發長遠心參加助念善行。三、佛教淨土信仰者參與助念前後生死觀之探討 參與助念前的生死觀包括:畏懼、避諱談論死亡、生命僅存現世,人死了就會變成鬼。參與助念後的生死觀:少欲知足、真誠向家人懺悔、並珍惜相處、了脫生死、大家皆發願,往生極樂世界。準備自己的臨終事宜包括尚未想過自己臨終事宜、生前代辦事項皆在計畫進行、與家人

行四道人生、簽署器官捐贈。

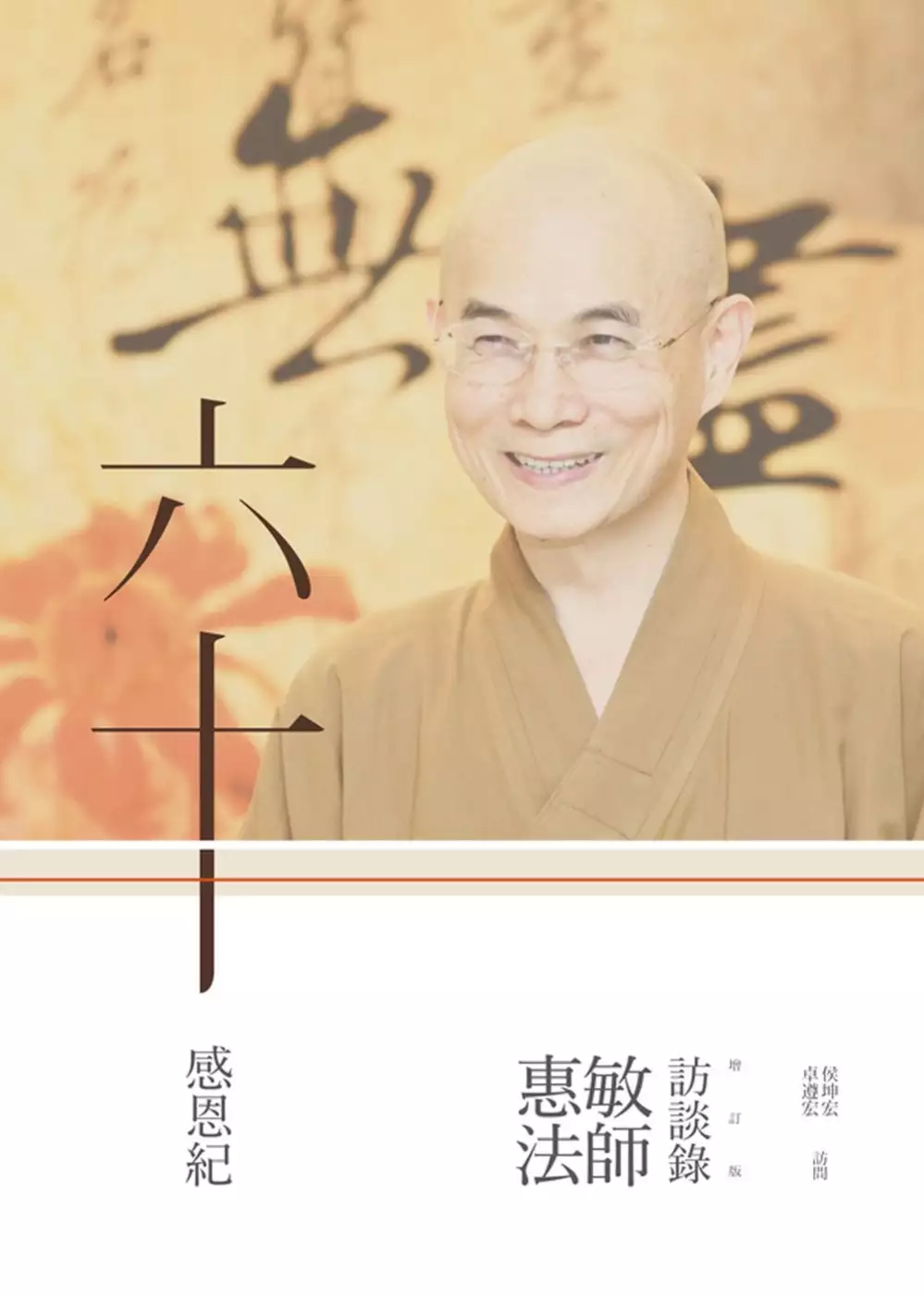

六十感恩紀:惠敏法師訪談錄(增訂版)

為了解決聖嚴法師 佛學講座 的問題,作者侯坤宏,卓遵宏 這樣論述:

每個人的生命都是一部感恩史,惠敏法師的傳記,讓人重溫近代佛門弘法歷程,看見珍貴師徒情誼,看見臺灣佛教艱辛歲月,更直接感受動人願力。除感恩來時路,惠敏法師更以前瞻的眼光與夢想,無畏地擘劃新格局,為佛教開路。 本書由侯坤宏、卓遵宏專訪惠敏法師,收錄近百張彩照,以及許多惠敏法師精彩文摘。全書共分三大篇: 一、兩段學生時期: 包括出家前的學習與出家後的學習,臺北醫學院藥學系畢業後出家,就讀中華佛學研究所,留學日本東京大學取得博士。 二、三頭工作時期: 同時擔任西蓮淨苑、國立藝術學院、中華佛學研究所等單位管理要職,不論曾任臺北藝術大學代理校長、中華佛學研

究所副所長,現任西蓮淨苑住持、法鼓文理學院校長,都能面面俱到。 三、四個夢想(人腦、電腦、社區、學園)實踐: 惠敏法師自認畢生探索三大問題:「我是誰?何謂生命?何謂社會?」而他的四大夢想實踐則是:人腦、電腦、社區、學園。 在六十歲生涯裡,惠敏法師每逢困境,皆是因感恩、報恩之心,而豁然開朗,以此命名本書。惠敏法師的傳記,以感恩心分享他的人生築夢方程式。讓我們隨著他一起探索佛海心宇宙!

重病家屬照顧者運用佛法自我調適之初探

為了解決聖嚴法師 佛學講座 的問題,作者邱璟惠 這樣論述:

本研究旨在探討擁有正信的佛法觀念,對一個佛教徒在面臨家屬罹患重大疾病時,身為一位照顧者運用佛法因應的具體情形。本研究採立意取樣,選取身為佛教徒的重病家屬照顧者,以半結構訪談大綱進行深度訪談。研究參與者條件為:一、已皈依之佛教徒;二、家屬的重病為十大死因之前五項、或健保醫療點數之前五大疾病;三、承擔照顧責任並提供照顧行為的家人,且自認有照顧負荷者。爲確保研究參與者有基礎佛法概念,第一階段徵募對象為聖嚴書院佛學初階班結業的學員,第二階段,研究者也網羅上過其他佛法課程的佛教徒,以上,研究者基於希望參與者具有佛法的基礎知見,而作此設定。本研究有下列三項研究目的,希望藉由此研究探討:一、佛教徒重病家屬

照顧者如何用佛法自我調適二、佛法對佛教徒重病家屬照顧者的影響三、佛法對佛教徒重病家屬照顧者的貢獻依據研究目的,本研究結果發現:一、佛法對重病家屬照顧者具調適功能:(一)佛法有不同層次的調適功能:1. 用方法收攝內心:淺則發揮安定身心的功能;深則增長智慧與慈悲,乃至於無事不辦的境界。2. 解行並重形成轉化:淺則在照顧歷程中減輕負荷及煩惱,深則肯認法的真理,勤加修行,達到解脫。(二)苦是調適的下手處:1. 轉念:了解苦是自己主觀錯誤的認知,不是客觀存在的事實,不認為是苦,自然就沒有苦。2. 賦予受苦的意義:苦是無法避免的,藉由受苦體證佛法,受苦有其意義和目的,因此能夠在苦難中成長。二、佛法對重病家

屬照顧者的影響與貢獻:(一)同理他人、增長智慧(二)提醒自己把握因緣,提醒自己好好修行!(三)出離心到菩提心:從自我的解脫到自利利他的菩薩行!文末研究者也對於佛法的學習及相關政策提出建議。

想知道聖嚴法師 佛學講座更多一定要看下面主題

聖嚴法師 佛學講座的網路口碑排行榜

-

#1.聖嚴法師的學思歷程- culo99 的部落格

我是清淨虛空〈聖嚴法師〉是當代公認的學問僧,師父以還原佛教本來的面貌 ... 本單元講座,由聖嚴法師親自敘述其從小到大一生的學習歷程,包括:思想 ... 於 blog.udn.com -

#2.慧律法師佛學講座

郵政劃撥:,戶名:林益謙佛學講座慧律法師佛學講座佛學講座首頁佛學講座 ... 界法師下載┊ 本源法師下載┊ 道證法師下載┊ 大願法師下載┊ 聖嚴法師 ... 於 motivplus-formations.fr -

#3.聖嚴法師年譜2213 - 法鼓全集

漢傳佛學講座」事宜。 · 向國際社會推廣漢傳佛教是我的心願,恰巧在哥大任教的于君方教授獲悉哥大有意設置一個漢傳佛學講座,正在尋求合適的合作夥伴。 · 晚八時,散文名家 ... 於 old.ddc.shengyen.org -

#4.佛學與學佛(二)(聖嚴法師-大法鼓1016) - YouTube

大部分的人,沒辦法理解很深的佛法,可是我們還是可以讓佛法成為為我們所用,怎麼做呢?讓我們恭請 聖嚴法師 來為我們開示。 於 www.youtube.com -

#5.聖嚴法師講人生的意義 - YouTube

聖嚴 師父不僅自幼體弱多病,且其一生顛沛流離,充滿考驗與轉折。但師父總是抱持隨時準備死亡的信念,努力修持佛法、弘揚佛法,不斷在無路中找路, ... 於 www.youtube.com -

#6.精華區索引 - 台大獅子吼佛學專站

聖嚴法師佛學講座 暨皈依大典3. 1. 15. 成長與關懷系列講座(安和分院) 3. 1. 16. 法鼓山農禪寺86年度「大專禪修學佛營」簡章3. 1. 17. 法鼓山農禪寺傳授菩薩戒3. 1. 於 buddhaspace.org -

#7.佛衛電視慈悲台 - 就是節目表

佛學講座 258-海印法師【普】. 16:00. 淨律寺-晚課【普】 ... 佛學講座101-普獻法師【普】. 01:00. 弘一大師傳19【普】 ... 金剛經10-聖嚴法師【普】. 於 xn--i0yt6h0rn.tw -

#8.聖嚴法師的第三位法子Dr. Simon Child首次蒞臨灣區,將舉辦 ...

聖嚴法師 的第三位法子Dr. Simon Child首次蒞臨灣區,將舉辦佛學講座和帶領兩日週末禪一,法鼓山舊金山分會誠摯地邀請您一起來參與。(課程及活動全程以英語講解) 課程及 ... 於 zh-cn.facebook.com -

#9.法鼓山聖嚴書院

佛學初階班系列課程,為期三學年,分上、下學期制,循序漸進為學員們奠定學佛的根基。 【佛學初階班】課程要目 ... 禪修法門及實習(聖嚴法師教禪坐) ... 其他佛學講座. 於 www.ddmbala.org -

#10.疫境下的沉思:慈悲的力量 - 第 124 頁 - Google 圖書結果

又譬如,以台灣為例,佛光山十分重視文教,常常舉辦佛學講座及演說以提倡「佛教的環保 ... 適逢 2020 年是聖嚴法師提出「心靈環保」的 20 週年,我也特別介紹聖嚴法師在這 ... 於 books.google.com.tw -

#11.二O一三年週日演講錄音 - 法鼓山美國護法會

專題佛學講座錄音2012 週日演講錄音2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 ... 主題: 聖嚴法師教淨土法門. 日期: 二O一三年七月七日 ... 於 www.ddmusa.org -

#12.法會佛學講座果品法師主講「心靈環保」 - 金門日報

兩岸和平消災祈福超薦水陸大法會籌備會昨日邀請法鼓山住持聖嚴法師大弟子果品法師抵金主講「心靈環保」,闡析聖嚴師父「心」五四運動的主要內容,解決社會問題的根本之 ... 於 www.kmdn.gov.tw -

#13.聖嚴法師語錄|福慧自在《金剛經》|禪宗開悟智言 - 龍吟問路

聖嚴法師 經典講座|聖嚴法師語錄|福慧自在《金剛經》|禪宗開悟智言. 329. 請往下繼續閱讀. 於 open101875.pixnet.net -

#14.佛弟子文库(手机版)

观看文章和视频讲座... 更多最新文章 · 净慧法师 · 道证 ... 般若波罗蜜多心经唐三藏法师玄奘译观自在菩萨行深般若波罗蜜多时,照见五. ... 圣严法师《把福报吃完了》. 於 fodizi.net -

#15.首頁- 法鼓山溫哥華道場

中元報恩地藏法會暨慈悲三昧水懺. 8/11、8/12、8/13. 日期: 8/11 下午03:00 – 05:00 ; 大悲懺法會. 7/22 上午10:00-12:00. 日期: 7/22 ; 【聖嚴法師思想與當代應用】系列講座. 於 www.ddmba.ca -

#16.112-113學年度行事曆|2023-2024各級學校行事曆整理

法鼓山聖嚴法師 · 佛光山星雲法師 · 天界之舟天雲老師 ... 生命嚮導 · 佛學講座筆記|智慧箴言人生金句 · 心靈成長推薦|一生必聽的演講 · 開悟智言 ... 於 rainsru.pixnet.net -

#17.賀四十週年校慶落實生命教育「佛學與人生」開鑼 - 逢甲大學

由本校師生佛學社—教職員工佛學社、普覺社、慈青社主辦的「佛學與人生」系列活動,接續7月22日邀聖嚴法師蒞校開示及9月21日世界宗教合作會議代表蒞校 ... 於 www.fcu.edu.tw -

#18.「印順學派的成立、分流與發展」訪談錄——以惠敏法師為對象

之後,持續參加松山寺佛學講座,以及三峽西蓮淨苑佛學青年活動。1975年大學畢業,接著 ... 聖嚴法師(1930–2009)在北投的佛教文化館創立「中華佛學研究所」繼續招生。 於 www.mst.org.tw -

#19.7/22周六佛學講座法華經與圓滿人生 - Yahoo奇摩新聞

漢傳佛教文化協會將於22日(本周六)邀請來自台灣法鼓山的果慨法師, ... 單位在23日周日,同一時間同一地點舉辦另一場免費佛學講座,請到財團法人聖嚴 ... 於 tw.yahoo.com -

#20.聖嚴師父啟蒙佛法半導體梟雄改當「八不居士」全台巡迴| 財經

2000年間,曹興誠與聖嚴法師公開對談「科技與佛教」,從此接觸佛法,皈依聖嚴法師門下。(圖/法鼓山提供) ... 今年年底前,他還要忙3場佛學講座。 於 www.ctwant.com -

#21.佛學講座-《唯識三十頌》 - 法鼓山全球資訊網

日期 時間 地點 加入Google日曆 2022‑09‑05 14:00~16:00 中山精舍 加入 2022‑09‑12 14:00~16:00 中山精舍 加入 2022‑09‑19 14:00~16:00 中山精舍 加入 於 www.ddcep.org.tw -

#22.上善佛印台灣 - hacamasa.online

虛雲17岁时,其父为防止出家乃为其娶妻田氏、谭氏,然法师与田谭二氏同居 ... 對中觀學的詮釋,以及大乘三系的教判上,對台灣的佛學界有著顯著影響。 於 hacamasa.online -

#23.聖嚴法師:生活禪修體驗 - YouTube

本 講座 , 聖嚴法師 以四個主題來介紹禪修,解答一般人對禪修的疑惑:(一)首先介紹「何謂禪修」?(一)建議良好的「禪的觀念」,能夠達成自我肯定、 ... 於 www.youtube.com -

#24.王處長雪虹應邀出席法鼓山方丈果東法師雪梨佛學講座

果東法師為現任法鼓山方丈和尚,秉承創辦人聖嚴師父叮囑,帶領法鼓山僧俗四眾,推動「心靈環保」,及落實法鼓山「提昇人的品質,建設人間淨土」的理念,此 ... 於 nspp.mofa.gov.tw -

#25.2021 聖嚴法師佛學講座 - YouTube

2021 聖嚴法師佛學講座. Haru Buddhism Channel. Haru Buddhism Channel. 31 subscribers. Subscribe. 4. I like this. I dislike this. 於 www.youtube.com -

#26.英文佛法講座- Dr. Simon Child

聖嚴法師 的第三位法子Dr. Simon Child首次蒞臨灣區,將舉辦佛學講座和帶領兩日週末禪一,法鼓山舊金山分會誠摯地邀請您一起來參與。(課程及活動全程以英語講解) 於 www.ddmbasf.org -

#27.釋聖嚴- 維基百科,自由的百科全書

釋聖嚴法師(英語:Sheng-Yen,1931年1月22日—2009年2月3日),俗名張保康,江蘇南通人,知名佛教比丘,佛學弘法師兼教育家,為禪門曹洞宗第51代傳人,臨濟宗第57代 ... 於 zh.wikipedia.org -

#28.成一和尚著作集(6)——佛學類:淨土學(2)《彌勒淨土法門集》

茲者宜蘭員山杳照寺,音度法師率諸善信,恭塑彌勒菩薩聖相一軀,寺中安奉,虔誠供養, ... 民國七十六年二月華嚴宗的淨土修行法米爾必達市菩提學會佛學講座開示錄今天, ... 於 books.google.com.tw -

#29.佛学视频讲座手机版m.69foyin.com

阿弥陀佛观音菩萨地藏菩萨药师佛阿弥陀经无量寿经普门品地藏经金刚经心经佛法修行佛法入门佛法问答戒律忏悔唯识临终禅宗戒邪淫念佛因果人生早课晚课教育短片净界法师 ... 於 m.69foyin.com -

#30.聖嚴法子繼程:馬佛與臺佛締結華人佛教圈 - 政治大學

法師作為聖嚴法師國際法子的身分,討論馬來西亞與臺灣佛教建立的國際. 華人佛教圈。 ... 侶。1999年之後,繼程法師開始應邀到世界各地弘法,主持佛學講座及. 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#31.聖嚴法師- 佛學多媒體資料庫

SY_ZNGH02.mp3 法鼓山的助念關懷B 聖嚴法師親述法鼓文化;SY_ZNGH01.mp3 法鼓山的助念關懷A 法鼓文化;SY_RSZH02.mp3 人生最後的一件大事2/2, 聖嚴法師法鼓文化 ... 於 www.buda.idv.tw -

#32.CBETA與聖嚴法師 - 中華佛學研究所

《聖嚴法師年譜》:「(國內外重要大事)中華佛學研究所、北美印順導師基金會共同支持成立「中華電子佛典協會」(CBETA)。」法鼓全集2005網路版(第11輯第2冊, 頁1133) ... 於 www.chibs.edu.tw -

#33.數位學習系統: 所有課程 - 法鼓文理學院

聖嚴法師 等著,梁永安譯,《牛的印跡》。 ... 聖嚴法師,《禪的體驗‧禪的開示》。 聖嚴法師,《聖 ... 一)本講座為3小時之課程,第一週配合學系禪修活動與學群活動。 於 moodle2.dila.edu.tw -

#34.成一和尚著作集(39)——附錄.智光法師(1):《智光大師法彙》

... 隨入揚州天寧寺佛教中學就讀,兩年後負笈南京祇洹精舍攻佛學,太虛、仁山二尊者為 ... (二十九歲)隨月老應北洋政府請講楞嚴經,事畢,續隨月老赴九華山東崖寺楞嚴講座, ... 於 books.google.com.tw -

#35.創辦人聖嚴法師介紹

創辦台灣第一所獲教育部核可設立之單一宗教研修學院「法鼓佛教研修學院」(2008年8月更名為「法鼓佛教學院」)。 與美國哥倫比亞大學簽署設置「聖嚴漢傳佛學講座教授」正式 ... 於 www.shengyenccbs.org.tw -

#36.想進修佛學知識,請問閱讀那一些簡單書籍?

有許多書籍可以參考閱讀,例如︰. 佛教的精神與特色 林世敏. 正信的佛教 聖嚴法師. 學佛群疑 聖嚴法師. 學佛疑十六題 聖嚴法師. 什麼是佛法 張澄基. 於 www.budyuen.com.hk -

#37.聖嚴法師大事記

1979年於美國紐約創立禪中心,後更名為東初禪寺。 1985年於北投中華佛教文化館創辦「中華佛學研究所」。 1989年創建法鼓山,以「提昇人的品質 ... 於 rsbc.ehosting.com.tw -

#38.認識聖嚴法師 - 佛弟子文庫

聖嚴法師 同時傳承臨濟及曹洞兩系法脈,臨濟宗法脈傳自靈源老和尚,法名知剛,法 ... 與美國哥倫比亞大學簽署設置「聖嚴漢傳佛學講座教授」正式成立。 於 www.fodizi.tw -

#39.聖嚴法師:從禪的觀點談成功、方法、目標- YouTube

成功與卓越是現代人最關心的話題, 聖嚴法師 在本場演講中,以四大主題精闢解說,用禪的觀點揭示了成功之道。首先釐清「禪的觀點」,與一般世俗觀點有何 ... 於 www.youtube.com -

#40.佛學講座-《華嚴經》 - 法鼓山全球資訊網

佛學講座 -《華嚴經》 ... 《華嚴經》包含了對真理的徹悟、向內安住、知行合一、一切無礙的諸佛菩薩境界,閱讀此經,讓行者漸次修學,安住菩薩心,生諸菩薩行,不斷轉化 ... 於 chorus.ddm.org.tw -

#41.《金剛經》講記【全集】聖嚴師父經典講座提供 - YouTube

《金剛經》(1)緒論、說法對象.(2)要義.(3)思辨形式.(4)無相離相.(5)功德. --- source of video: 聖嚴 師父經典 講座 --- 2014 06 14 上傳完成. 於 www.youtube.com -

#42.聖嚴法師大普化教育之研究 - 機構典藏

法鼓山禪修文教體系創辦人聖嚴法師以文字般若建立一個教育、修持、研 ... 比亞大學合作設置「聖嚴漢傳佛學講座」,漢傳佛教登上世界舞台。 二、後期生平. 於 ir.lib.pccu.edu.tw -

#43.《楞嚴經》講要【3】第二卷04~14.(第13與14修正版) 聖嚴法師 ...

聖嚴法師 《楞嚴經》講要【3】第二卷04~14.(第13與14舊版修正9:09:45 to last ).--- source of video: 聖嚴法師 經典 講座.---2019 09 20重新上傳完成. 於 www.youtube.com -

#44.法鼓山紐約東初禪寺| Chan Meditation Center | DDM New York

聖嚴法師 語錄 ... 英文佛學講座 ... 禪中心是一個由僧團法師們住持帶領大眾修行的道場, 規劃有各種佛學課程、禪修和其他修行活動, 重以行解並重來引導帶領大眾一起 ... 於 chancenter.org -

#45.聖嚴法師經典講座 - YouTube

1. 聖嚴法師 經典影音目錄http://web.ddm.org.tw/main/news_in.aspx?mnuid=1533&modid=424&chapid=85&nid=21792. 聖嚴法師 單場演講影音 ... 於 www.youtube.com -

#46.禪修菁華1 - 入門聖嚴法師 - 七葉佛教書舍

在今天這個講民主自由的時候,沒有人讚成打罵教育,可是在我主持禪七的時候,我不但打罵棒喝,而且打得很成功,也罵得很成功,但不能到外邊來罵人,我若到你們大專佛學講座 ... 於 www.book853.com -

#47.人生的實踐與超越【全3集】聖嚴師父經典講座提供- YouTube

聖嚴法師 《心經》-三講【全3集】:(1)人生的意義.(2)生活的實踐.(3)生命的超越.--- source of video: 聖嚴師父經典 講座. --- 2014 06 18 上傳完成. 於 www.youtube.com -

#48.果醒法師新州分會《天台心鑰》佛學講座

《天台心鑰》是聖嚴師父解釋藕益大師《教觀綱宗貫註》的著作。天台學在中國幾乎代表了佛教的義理研究,它的組織綿密,次第分明,脈絡清晰,故被視 ... 於 www.ddmbanj.org -

#49.繼程法師 - 法鼓文化

一九七八年依止三慧講堂竺摩法師出家,法名繼程,號文錦;同年赴台灣受具足戒,三 ... 進修佛學,期間曾親近當代大德印順長老、星雲法師、陳慧劍老師等,後於聖嚴法師 ... 於 www.ddc.com.tw -

#50.學觀音做觀音 - Google 圖書結果

聖嚴法師. 但在我的心中始終沒有離開觀世音菩薩,往往利用行軍及晨操跑步的時間默念 ... 後者是培養弘法的青年人才,最初只有二、三個人,後來因我主持禪七、佛七、講座, ... 於 books.google.com.tw -

#51.天台心鑰講座– DDM 法鼓山 - 普賢講堂

過去的三天,果慨法師在法鼓山普賢講堂(波士頓)講授《天臺心鑰》,個人 ... 法師引《教觀綱宗》的總圖譜以及聖嚴法師的教誨,帶領我們學習和認識 ... 於 www.ddmmba.org -

#52.哥伦比亚大学成立圣严汉传佛学讲座教授-下期视点 - 佛教在线

晤谈中,圣严法师提到汉传佛教的研究领域,不应局限於中国大陆和台湾,或者一般认定的华人社会,应包括日本、韩国和越南在内。 关於研究的主轴,圣严法师 ... 於 www.fjnet.com -

#53.佛学讲座| 来圣法师开示《禅修入门》

聖開法師. 聖嚴法師因感念於修習佛法的信眾與學生日增,現有的佛門道場逐漸不敷使用,於年因緣俱足購得台北縣金山鄉三界村的土地,建設「法鼓山世界佛教教育園區」, ... 於 ipaburugoz.penziontrattoria.cz -

#54.第001集:金剛經的緒論、說法對象/聖嚴法師主講 - YouTube

金剛經講座(已圓滿-共5集) 佛學講座 /法師宣講/主講者: 聖嚴法師 影片來源:法鼓山(https://youtu.be/xP1w39D16FU)啟講日期:1992年1月13、14、15 日演講 ... 於 www.youtube.com -

#55.佛學與學佛(一)(聖嚴法師-大法鼓1015) - YouTube

如果學佛,是不是要懂得很多的 佛學 名詞,要深入佛典跟經藏,到底 佛學 跟學佛之間,它們的關係如何?讓我們恭請 聖嚴法師 來為我們開示。 於 www.youtube.com -

#56.心量要大自我要小[圣严法师] - 佛学研究

心量要大 自我要小 [圣严法师]. [ 作者: 圣严法师 来自:佛教在线 已阅:3299 时间:2015-7-24 录入:yangsihan. 2015年7月24日佛学研究网. 做更大的事业、追求更大的 ... 於 www.wuys.com -

#57.聖嚴法師:是非要溫柔 - YouTube

本次 講座 ,聖嚴師父將以佛法的慈悲與智慧,引領我們提升自身的EQ(情緒智商)及MQ(道德智商), ... 254K views 10 years ago 聖嚴法師講座. 於 www.youtube.com -

#58.感恩聖嚴法師 - 溫暖人間

實地報道聖嚴法師最後的一課2009年2月3日,我的師父、法鼓山的創辦人聖嚴法師在 ... 與美國哥倫比亞大學簽署設置「聖嚴漢傳佛學講座教授」正式成立。 於 bcvps.pixelactionstudio.com -

#59.福山寺佛學講座永嚴法師淺述觀音法門 - 人間通訊社

「若人發願往生西方極樂世界,必須具備信、願、行、證。」佛光山福山寺12月29日於國際會議廳舉辦佛學講座,邀請屏東講堂住持永嚴法師主講「聽見幸福的心生活-淺述觀音 ... 於 www.lnanews.com -

#60.求问诸位湾友台湾有无真正能处的佛教高僧? : r/Taiwanese

台灣檯面上有名的佛教法師基本上也都舔共。特別是1949年過來的。 ... 印順與聖嚴的書也可以讀,一樣也是不要盡信。有幾位追求南傳的比丘,也可以聽聽 ... 於 www.reddit.com