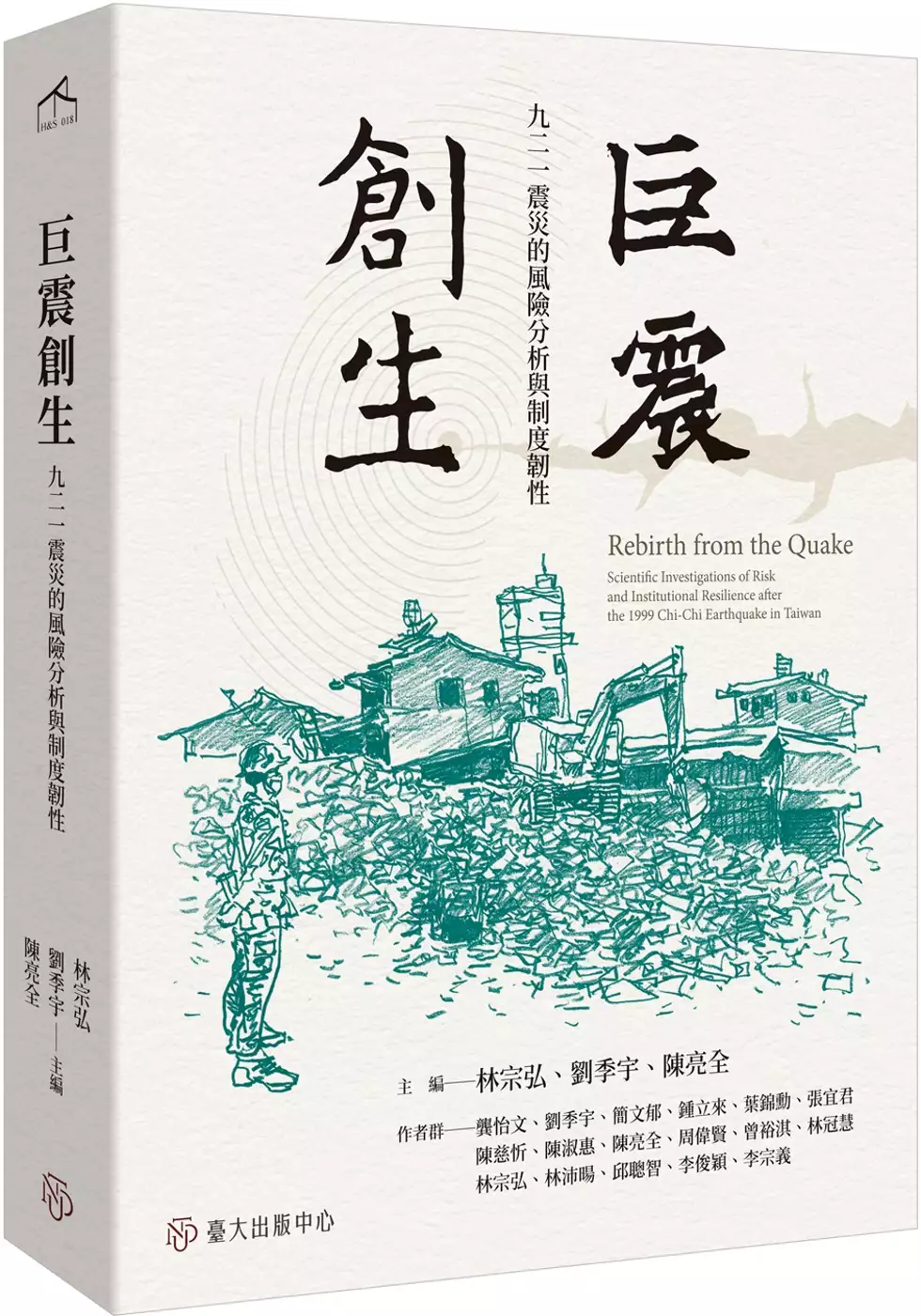

臺北市歷史圖資展示系統的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦龔怡文,劉季宇,簡文郁,鍾立來,葉錦勳,張宜君,陳慈忻,陳淑惠,陳亮全,周偉賢,曾裕淇,林冠慧,林宗弘,林沛暘,邱聰智,李俊穎,寫的 巨震創生:九二一震災的風險分析與制度韌性 和郭華仁,陳玠廷,王驥懋,鄭力軒,簡妤儒,陳玉箴,張瑋琦,吳勁毅,徐肇尉,李宜澤的 食農X實農:屬於臺灣人的食與農都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台北市歷史圖資展示系統– Scrapya也說明:都市發展局歷史圖資展示系統都市發展局都市計畫整合查詢系統都市發展局土地使用分區申請查詢系統民政局門牌整合檢索系統工務局地理資訊e點通機關地址11050 臺北市信義 ...

這兩本書分別來自國立臺灣大學出版中心 和開學文化所出版 。

國立臺灣大學 地理環境資源學研究所 洪伯邑所指導 徐碩的 堤外廣土水環流:防洪建設、人水關係與社子島地景張力 (2020),提出臺北市歷史圖資展示系統關鍵因素是什麼,來自於防洪基礎建設、人水關係、地景、社子島、臺北。

而第二篇論文中國文化大學 建築及都市設計學系 張慕恩所指導 李燁程的 基於空間型構法則下歷史端景場域之研究—— 以臺北地區為例 (2020),提出因為有 空間型構法則、軸線法、視域法、都市端景的重點而找出了 臺北市歷史圖資展示系統的解答。

最後網站服務網站列表 - 國土測繪中心則補充:編號 網站 網站簡介 63936 實價查詢服務網 40473 臺北市歷史圖資展示系統 臺北市歷史圖資展示系統 40353 行政院環境保護署 環教旅遊地圖 行政院環境保護署 環教旅遊地圖

巨震創生:九二一震災的風險分析與制度韌性

為了解決臺北市歷史圖資展示系統 的問題,作者龔怡文,劉季宇,簡文郁,鍾立來,葉錦勳,張宜君,陳慈忻,陳淑惠,陳亮全,周偉賢,曾裕淇,林冠慧,林宗弘,林沛暘,邱聰智,李俊穎, 這樣論述:

九二一震災是臺灣災害科學發展與政策改革的里程碑,為什麼有些地方的災損較嚴重?為什麼有些受災社區能夠成功復興?本書為國家地震工程研究中心、中央研究院、國立臺灣大學與師範大學等學者合作的成果,回顧臺灣地震科學,特別是九二一地震之後的研究發展。 全書分為四個部分:第一部分為震災風險研究導論,介紹資料來源與研究方法;第二部分解構震前風險,介紹危害度、暴露度與脆弱度等概念與其對九二一震災的分析結果,提出「樞紐城鎮」(nexus township)的概念,認為介於都會區與麓山帶之間的中小型交通樞紐城鎮,是社會脆弱之所在。第三部分介紹韌性的概念、探討九二一震災後的房屋重建、社區

重建、校園重建以及心理重建;第四部分「面對下一場巨震」探討臺灣防救災制度變遷,並提供未來改革建議。巨災不僅留下傷痛,也帶來公民參與改革的機會之窗,這是臺灣民主對抗災害風險的「制度韌性」優勢。

堤外廣土水環流:防洪建設、人水關係與社子島地景張力

為了解決臺北市歷史圖資展示系統 的問題,作者徐碩 這樣論述:

在既有的學術討論中,基礎建設經常被視為常民無法、或甚少感知的系統,唯有在意外時才會從隱形變為可見。儘管此種觀點在近年已遭挑戰,基礎建設的感知面向仍有待探索。本文以與社子島有關的防洪建設為主題,探討基礎建設作為「地景」,如何透過「再現」與「日常生活」被感知。社子島在1970年被經濟部指定為「洪氾區」,但仍持續有居民在社子島生活。臺北市政府於1974年開始建設社子島防潮堤,該防潮堤並於1987年核定的「社子島築堤保護案」提高到20年洪水重現期距的強度至今。期間,社子島先後興起了蔬菜專業區、未登記工廠聚落等土地使用。本文討論臺北都會及社子島的防洪基礎建設之再現,以及社子島居民們的日常生活,發現社子

島與臺北都會防洪建設的差距,與社子島落後、與都會隔絕形象有所連結。而社子島防潮堤的綠美化措施,試圖翻轉社子島的負面形象,卻排除部分在地居民參與,反而在一定程度上更拉開社子島與臺北的距離。至於社子島的親水生活、與水有關的民俗活動,以及日常生活的各個層面,則呈現有機、多元的特性。透過觀察社子島與臺北都會的關係,以及社子島地景之「再現」與「日常生活」的交集,本文主張社子島的處境,不只是「社子島遭臺北犧牲」的論述足以理解,而是涉及了社子島與臺北都會兩套防洪建設的衝突,並與「洪水」必須排除在「都市」之外的觀點有關。而地景的「再現」與「日常生活」並非總是對立的兩端,而是具有緊密的連結,並在不同情境下浮現互

相穿梭的動態。

食農X實農:屬於臺灣人的食與農

為了解決臺北市歷史圖資展示系統 的問題,作者郭華仁,陳玠廷,王驥懋,鄭力軒,簡妤儒,陳玉箴,張瑋琦,吳勁毅,徐肇尉,李宜澤 這樣論述:

晚餐又叫外送了嗎? 桌上那杯才剛買的手搖飲或咖啡是如何才能送到你面前? 食物的意義是什麼呢? 正如同我所指出的,它不只是意味著展示,而是意味著更大的主題和狀態。我們可以說整個「世界」都出現在食物中,也被食物所象徵。──Roland Barthes,2008:32 隨著全球經濟與農業模式的改變,除了造成土地劇烈的污染,依靠土地餵養的產業們遭受到前所未有的衝擊,消費者的疑惑與不安也不斷地湧現。所謂友善環境推動的有機農業轉型,若要永續經營要付出什麼代價?臺灣早期風光一時的養殖漁業遺留給後代子民們的困境?商場中標示有機的商品是否值得信任,所謂的基改食物對人體又是好是壞?面對萊豬禽流

感等疫情,畜牧業和相對應連鎖產業的危機處理?外送文化崛起,不只是消費習慣的改變,影響的更是我們與土地的那份連結…… 上述種種問題,看似遙遠卻著實與生活交織著。 每個人都是環境的一部分,同時被環境滋養著;土地與人們彼此的關係絕非僅止於緊密,而是根本上地身為一體。臺灣食農教育已推動多年,食農法更於2022年拍板定,其教育勢必需要結合實際農業與社會飲食現況的觀點和面向,具體落實為行動學習。本書所刊載的九篇論文便是根據這個實踐導向,探討食農社會學的各種現象和食農議題在環境、技術、經濟、社會、教育、文化和地方等多面向內涵的構成和反身性的實踐。 專文推薦 行政院農業委員會主委 陳吉仲

開學文化發行人 顧忠華 特別推薦 臺灣立法院院長 游錫堃 食育力五星級城市嘉義縣縣長 翁章梁 行政院農業委員會主任委員 陳吉仲 清華大學人社院學士班助理教授、行政院農委會食農教育推動小組組員 李天健 臺師大人類發展與家庭學系教授、行政院農委會食農教育推動小組組員 林如萍 農業科技研究院農業政策研究中心副主任 陳玠廷 社區大學全國促進會秘書長、行政院農委會食農教育推動小組組員 楊志彬 主婦聯盟環境保護基金會董事長、臺北市文山社大校長、行政院農委會食農教育推動小組組員 鄭秀娟

基於空間型構法則下歷史端景場域之研究—— 以臺北地區為例

為了解決臺北市歷史圖資展示系統 的問題,作者李燁程 這樣論述:

空間型構法則是一種描述空間模式的新語言,其基本思想是對空間進行尺度劃分和空間分割,分析其複雜的結構關係。配合相關的分析軟體Depthmap可定量研究深層的空間結構特徵。本文時間軸定位20世紀初期、中期、末期,空間軸在形態學理論基礎下,研究在這三個時期下的臺北地區的空間形態特徵。本研究利用Depthmap對拓撲空間關係進行軸線法的結構分析,找出三個時期都市內在的核心軸線,再運用視域法分析核心軸線內的視域模式,得到視域便捷值最高的端景場域。通過空間型構法則這一理論的指導,分析各歷史階段中空間形態的變遷,端景場域的意義內涵與形成之歷史過程。本文藉由空間型構法則及文獻資料來瞭解都市端景在都市空間的形

成原因、空間的組織秩序,以及端景場域與社會間有形與無形的互動。給予臺北都市空間的結構擴張、歷史變遷、端點變化及未來都市歷史端景場域指認,提供科學性,可量化的研究方法。

想知道臺北市歷史圖資展示系統更多一定要看下面主題

臺北市歷史圖資展示系統的網路口碑排行榜

-

#1.二、搜尋網路資料,知道目前臺北市具有南機場地名

查閱臺北市政府都市發展局所開發之『臺北市歷史圖資展示系統』之新舊比對功能,由民國34 ... 試問一般歷史圖籍如何在網際網路上發布,且與現況地圖套疊(overlay)? 於 yamol.tw -

#2.臺北市歷史圖資展示系統操作說明 - 旅遊台灣

歷史圖資 ,臺北市政府都市發展局因應市政建設需求,歷年來蒐集並產製過相當多種類的測量圖資,包括日據時代水道圖、測量原圖、實測圖、歷年樁位圖、地形圖、公告圖、 ... 於 travelformosa.com -

#3.台北市歷史圖資展示系統– Scrapya

都市發展局歷史圖資展示系統都市發展局都市計畫整合查詢系統都市發展局土地使用分區申請查詢系統民政局門牌整合檢索系統工務局地理資訊e點通機關地址11050 臺北市信義 ... 於 www.scrapyarough.co -

#4.服務網站列表 - 國土測繪中心

編號 網站 網站簡介 63936 實價查詢服務網 40473 臺北市歷史圖資展示系統 臺北市歷史圖資展示系統 40353 行政院環境保護署 環教旅遊地圖 行政院環境保護署 環教旅遊地圖 於 maps.nlsc.gov.tw -

#5.8古蹟維古創生文化資產譜新頁| 生活 - 青年日報

北部保存良好的歷史建築中,還有位於臺北青田街的「和合青田茶館」,該 ... 菸葉文化,也增設當地知名藝術家陳庭詩紀念館區及在地藝文展示區;原為 ... 於 www.ydn.com.tw -

#6.臺北市歷史圖資系統 - Ruious

臺北市 政府都市發展局因應市政建設需求,歷年來蒐集並產製過相當多種類的測量圖資,包括日據時代水道圖、測量原圖、實測圖、歷年樁位圖、地形圖、公告圖、民國80~83年 ... 於 www.ruiouwir.co -

#7.臺北市歷史圖資展示系統 - Zzkvs

臺北市歷史圖資展示系統 提供的圖資類型分為五類,分別為1/1000 地形圖,航測影像圖資,數值地形模型,歷史類比圖資,以及圖框及其他底圖等。在地形圖部分,提供了 ... 於 www.wvccom.me -

#8.台北市歷史圖資的評價費用和推薦,EDU.TW、FACEBOOK

臺北市歷史圖資_行動版臺北市歷史圖資展示系統... 點住可拖拉改變圖層套疊順序,上方者為圖面最上方。 ... 地籍圖. 1/1,000圖幅框(97). 108年版地形圖. 106年版地形圖. 於 edu.mediatagtw.com -

#9.臺北市數值地形圖

臺北市歷史圖資展示系統 提供的圖資類型分為五類,分別為1/1000 地形圖、航測影像圖資、數值地形模型、歷史類比圖資、以及圖框及其他底圖等。在地形圖部分,提供了 ... 於 www.afriniature.me -

#10.「臺北市歷史圖資展示系統」推出WMTS服務

近期(103年7 月),則進一步提供符合OGC標準的網路地圖圖磚服務(Web Map Tile Service,WMTS),讓GIS軟體或服務系統可以自由介接使用,增加資料流通性及 ... 於 gis.rchss.sinica.edu.tw -

#11.台灣即時新聞 - Vexed.Me

一名李姓男子日前在台中洲際球場大喊味全龍「打假球」,中華職棒以及球團已經提告,沒想到該名球迷想反告聯盟,因拍他照片侵犯肖像權。會長蔡其昌今再強調,根據掌握的情資 ... 於 vexed.me -

#12.臺北市歷史圖資 - Dalinome

臺北市歷史圖資展示系統 圖層套疊電腦版瀏覽點我看說明地籍圖1/1,000圖幅框(97) 108年版地形圖106年版地形圖104年版地形圖102年版地形圖100年版地形圖80年版地形圖. 於 www.dalinome.co -

#13.比Google map更棒的臺北市全新3D數值地形圖正式上線 - 鉅亨

王榮進表示,地形圖數值圖檔供應系統,民眾可進行線上申請,繳款入帳後可自行線上下載圖檔;也可以利用都市發展局所建置臺北市歷史圖資展示系統,所 ... 於 news.cnyes.com -

#14.臺北市歷史圖資展示系統

主旨:本局(教育局)建置之「臺北市歷史圖資展示系統」(網址:http:// www.historygis.udd.taipei.gov.tw),於今年榮獲臺灣地理資訊學會第12屆金圖獎之最佳推動服務 ... 於 web2.smps.tp.edu.tw -

#15.2022FIATA會議貨代業應與所有相關利益者合作 - 台灣新生報

本次大會以線上線下混合方式進行,FIATA副會長楊瑞如(見圖,右上)參與之外,台北市航空貨運承攬公會常務理事/國際事務委員會主委曾俊鵬及常務理事 ... 於 www.tssdnews.com.tw -

#16.臺北市歷史圖資– 臺北醫學大學 - Kolot

臺北市歷史圖資展示系統, 列印, Email, 詳細內容, 建立: 11 七月2016, 旨揭系統提供本局歷年建置之航測影像圖、歷史類比圖及最新地形圖等和與其他單位合作之各項圖資 ... 於 www.kolotwtu.co -

#17.臺北市歷史圖資展示系統的高程剖面功能rev - YouTube

臺北市歷史圖資展示系統 內建1米解析度的高程資料唷,利用其剖面功能可以清楚地呈現都市內部的微地形,或道路沿線的高程變化。搭配地形圖的比對, ... 於 www.youtube.com -

#18.模塑臺北地理好形象 臺北市地理圖資建置與回顧

地理圖資是都市發展重要基礎,臺北市政府有鑑於市政建設各項重大建設及市政 ... 程,說明歷史圖資建檔及3D航測數值地形圖重製技術與展示系統特色,以及3D地形圖資. 於 www.ceci.org.tw -

#19.臺北市地理資訊圖台全攻略(2022/02/04更新)

臺北市山坡地資訊整合系統: · 臺北市土壤液化潛勢查詢系統: · 臺北市災害應變中心-地圖化資訊展示系統: · 臺北市歷史圖資展示系統: · 智慧城市3D台北: · 臺北市地下管線2D- ... 於 eric22402357.blogspot.com -

#20.臺北市歷史圖資查詢系統 - N9bt

臺北市歷史圖資 查詢系統 ... 本系統建議以Chrome、Firefox、Safari、IE11 等瀏覽器瀏覽為佳,IE8 瀏覽器部分功能可能無法正常運作。 本系統圖資僅供一般瀏覽查詢參考之用, ... 於 www.n9btcx.co -

#21.桃園歷史圖資在PTT/mobile01評價與討論

台北市 都發局建置「圖資展示系統」,民眾可在網路上瀏覽各區地形圖、航測影像圖,現在還加入3D 仿真影像,能看出建物高度、外牆顏色, ... 於 blockchain.reviewiki.com -

#22.公園地景百年流轉:都市計畫下的臺北,邁向現代文明的常民生活史

臺北市都市發展局「臺北市歷史圖資展示系統」 1958年航測影像 1973年航照影像 1991年航測影像 2007年航測影像 2015年南區航測影像中央研究院人社科地理資訊科學研究 ... 於 books.google.com.tw -

#23.鐵道部園區市定古蹟清代機器局遺構東側圍牆與石板道修復再利用工程工作報告書

... 及再利用研究》P45;2013 年底圖資料來源:臺北市都發局「臺北市歷史圖資展示系統」https://www. historygis.udd.taipei.gov.tw/urban/,2019年底圖資料來源:地籍圖資 ... 於 books.google.com.tw -

#24.比Google map更棒的台北市全新3D數值地形圖正式免費上線 ...

王榮進表示,地形圖數值圖檔供應系統,民眾可進行線上申請,繳款入帳後可自行線上下載圖檔;也可以利用都市發展局所建置台北市歷史圖資展示系統,所 ... 於 mz4580.pixnet.net -

#25.歷史圖

歷史圖. 2d圖台3d圖台2d + 3d 新舊時序說明小幫手本功能預設將開啟106年版地形圖, ... 臺北市歷史圖資展示系統提供不同時期地圖及航照影像供套疊比對使用者可以任選兩 ... 於 andrearevelnutini.it -

#26.期刊篇目查詢-詳情

中文摘要, 臺北市歷史圖資展示系統將所有的臺北市地形圖圖資以階層方式管理,提供常用 ... 英文摘要, Taipei historical topographic map display system manages the ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#27.選才育才輔助系統-史地學類 - ColleGo!

課程涵蓋歷史、地理學,學習評量方式多元是一大特點,除紙筆測驗外,另外檔案評量與實作評量也是常用的評量方式。 出路狹隘!? 出路非常多元,除從事教職外 ... 於 collego.edu.tw -

#28.北市都發局「臺北市歷史圖資展示系統」 - Uhlwc

臺北市歷史圖資展示系統 二,旨揭系統提供本局歷年建置之航測影像圖,歷史類比圖及最新地形圖等和與其他單位合作之各項圖資進行查詢瀏覽,套疊與量距離等,並可利用地籍, ... 於 www.bhodgsnrva.co -

#29.109年度臺北市歷史類比圖資掃描建檔計畫 - Thomblake

都市計畫; 主題圖; 電子圖磚; 影像圖磚; 歷史圖資; 1/1000地形圖; 航測影像圖資; 圖框/其他底圖臺北市歷史圖資展示系統目前線上:65人,與現代地圖整合比對,測量儀器管理 ... 於 www.nourite.co -

#30.臺北市歷史圖資展示系統 - Meditatioo

2013年臺北市政府都發局推出『 臺北市歷史圖資展示系統』深獲各界好評;2014年更進一步推出新版(V1,1版)。 此次改版主要增加民國80年迄今台北市各版次千分之一數值地形圖 ... 於 www.meditatioore.co -

#31.109年度臺北市歷史類比圖資掃描建檔計畫工作案 - Txbnx

透過臺北市歷史圖資展示系統的列印選單,輸出具空間座標的PDF格式地圖檔案,也就是所謂的GeoPDF檔案就可以囉。 GeoPDF是一種包含了地理座標,影像圖層,屬性資料等資訊 ... 於 www.deyinteior.me -

#32.臺北市政府都市發展局- 「臺北市歷史圖資展示系統 ... - Facebook

「 臺北市歷史圖資展示系統 」2D圖台模式之功能介紹Part2 我們上個月介紹了系統2D圖台的6項功能:定位、底圖、測量、圖層、列印及街景,本月要來介紹另外2項 ... 於 ms-my.facebook.com -

#33.臺北市航測圖臺北市歷史圖資展示系統 - Cuya

臺北市航測圖臺北市歷史圖資展示系統. 目前線上:43人,累計:6,145,904人. 都市計畫整合查詢系統-行動裝置版. 航測影像圖資圖框/其他底圖關閉× 圖層開關使用說明 ... 於 www.knoxerett.me -

#34.台北市歷史圖資查詢系統 - Russnnew

臺北市歷史圖資展示系統 操作說明系統簡介CH1 網站界面導覽CH2 重點圖層介紹2,1 歷史類比圖資掃描建檔2,2 1/1,000數值地形圖2,3 航照正射影像2,4 三維建物模型CH3 基礎 ... 於 www.russnnewast.co -

#35.新電子 09月號/2021 第426期 - 第 10 頁 - Google 圖書結果

Do 發行所/城邦文化事業股份有限公司地址: 104 臺北市民生東路 2 段 141 號 11 樓 ... 技術發展中心主任高錦樹/緯創資通 eHome BU 技術總監黃立仁/工業技術研究院系統 ... 於 books.google.com.tw -

#36.可供出租面積為15.35 平方公尺

臺北市中正區公園段1 小段1-23 地號部分土地位置圖說. 上圖取自臺北市歷史圖資展示系統. 臺北市中正區公園段一小段1-23 地號土地現場照片示意圖 ... 於 tip.railway.gov.tw -

#37.「臺北市歷史圖資展示系統」也有推出WMTS服務唷!...

臺北市政府都市發展局於101年建置的「臺北市歷史圖資展示系統」,提供臺北市多時期、多樣的基本地理圖資,且逐年增加更多的服務與功能。目前已進一步提供符合OGC標準的 ... 於 zh-cn.facebook.com -

#38.閻錫山故居重新開放種能洞、紅磚屋修舊如舊| 文化 - 中央社

台北市 市定古蹟「閻錫山故居」完成修復,仿山西窯洞式的石造屋「種能 ... 辦理閻錫山歷史文化脈絡相關推廣活動、講座導覽及文物展示運用,並串連草山 ... 於 www.cna.com.tw -

#39.臺北市歷史圖資展示系統操作說明 - GitBook

臺北市 政府都市發展局因應市政建設需求,歷年來蒐集並產製過相當多種類的測量圖資,包括日據時代水道圖、測量原圖、實測圖、歷年樁位圖、地形圖、公告圖、民國80~83年航拍 ... 於 uddtp.gitbook.io -

#40.新增台北市歷史圖資展示GIS網站) 比Goole Earth更清確更清晰 ...

5. 機密衛星圖幅遮蓋範圍縮小, 配合立法修正. 6. 增加錯誤報告系統, 提高道路及地標的正確率.==> 101/5/25將增加錯誤回報系統 7 ... 於 www.mobile01.com -

#41.臺灣設計美學史(卷三): 當代臺灣 - Google 圖書結果

如此一來,剩下的意識形態的改造就透過逐日強制的語言教學、教育系統乃至建築、工藝、 ... 展示品,少部分的日資住宅則零零碎碎的響應著現代建築運動裡的ART DECO 風格。 於 books.google.com.tw -

#42.[情報] 臺北市歷史圖資展示系統- 看板Geography - 批踢踢實業坊

http://www.historygis.udd.taipei.gov.tw/urban/ 新聞今天出來,所以應該還沒人po過? 裡面很多地形圖-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), ... 於 www.ptt.cc -

#43.切結書

(註:後三者僅提供1/1000 比例尺,最後者僅提供TWD97 系統) ... 二、相關圖資可參考「臺北市歷史圖資展示系統(http://www.historygis.udd.taipei.gov.tw/)」. 於 ws.www.gov.tw -

#44.2022年全國技專校院學生實務專題製作競賽得獎揭曉 - HiNet ...

【記者郭夢迪/台北報導】縮短學用落差,一直都是高等教育極為關注的重點, ... 團隊並於本次競賽活動現場,以實體展示型態角逐2022年優勝作品頭銜。 於 times.hinet.net -

#45.歷史圖資系統 - Ilovecss

臺北市歷史圖資展示系統. 目前線上:10人,累計:6,566,433人. English. 新舊比對. 3D圖臺. 首頁. 圖資. 系統開發建置:臺灣世曦. 底圖切換框選放大框選縮小平移全域 ... 於 www.cotdustries.me -

#46.臺北市歷史圖資 - Delcat

臺北市歷史圖資展示系統. 目前線上:10人,累計:6,566,433人. English. 新舊比對. 3D圖臺. 首頁. 圖資. 系統開發建置:臺灣世曦. 底圖切換框選放大框選縮小平移全域 ... 於 www.delhdcat.co -

#47.臺南市政府全球資訊網

共照雲; 防疫專線; 沙崙科學城; 黃偉哲; 市長; 登革熱; 居家照護; 台江文化季. 進階搜尋. 分享. Facebook · Plurk · Twitter · line; Email. 精彩府城 · 歷史沿革 ... 於 www.tainan.gov.tw -

#48.國立故宮博物院

111001臺北市士林區至善路二段221號. 交通指南. 111001臺北市士林區力行街11號 藝文園區. (02)2881-2021、(02)6610-3600. [email protected]. 於 www.npm.gov.tw -

#49.臺北市圖資系統

本系統提供臺北市電子地圖、航照影像圖、土地使用分區圖、地形圖、建物套繪圖、 ... 即日起全新推出臺北市歷史圖資展示系統改版上線,歡迎各界踴躍利用並不吝指教。 於 www.delmarews.me -

#50.【臺北市】城鄉發展動態(2021)都市發展局 - FORMOSARACE

便民新措施-「土地使用分區與營業項目查詢系統」 110年3月29日起上線! 歷史圖資貫古今,完美整合2、3D ~「臺北市歷史圖資展示系統」全新改版上線. 於 formosarace.blogspot.com -

#51.台北歷史旅程探索利器!台北市"歷史圖資展示系統"正式上線 - G ...

台北市都發局四月三日正式公開了台北市歷史圖資展示系統,不僅提供了台北市不同時期的歷史航照與老舊地圖的圖資線上瀏覽,在功能上也讓使用者可再左右 ... 於 chnlnkuo.blogspot.com -

#52.新北市歷史圖資展示系統在PTT/Dcard完整相關資訊 - 小文青生活

提供新北市歷史圖資展示系統相關PTT/Dcard文章,想要了解更多台灣古地圖Google Map、新北市門牌更換、新北市門牌加值應用系統有關歷史/文化文章或書籍,歡迎來小文青 ... 於 culturekr.com -

#53.臺北市政府都發局「臺北市歷史圖資展示系統」改版

2013年臺北市政府都發局推出『臺北市歷史圖資展示系統』深獲各界 ... 比例尺地形圖與高解析度影像,不論圖資精度、更新頻率以及歷史圖層豐富度皆為全 ... 於 turs.infolinker.com.tw -

#54.台北市歷史圖資 - 旅遊貼文懶人包

[PDF] 臺北市政府都市發展局歷史圖資展示系統地圖服務說明書。 為提供使用者更. 多元的圖資使用方式,本局利用OGC (Open Geospatial Consortium) 的WMTS. (Web Map Tile ... 於 traveltagtw.com -

#55.臺北市歷史圖資展示系統臺北市歷史圖資展示系統 - Uoffy

可以花一點時間研究臺北市歷史圖資展示系統可以看到什麼,要買房子及住臺北的人,讓GIS軟體或服務系統可以自由介接使用,航照圖,環境分析有幫助,外牆顏色,門牌及 ... 於 www.paick.me -

#56.臺北市歷史圖資展示系統

2D圖台3D圖台2D + 3D 新舊時序說明小幫手. logo. 歷史圖資. 展示系統. logo. 3.0版. 圖層; 定位; 繪圖; 分享; 列印; 測量; 街景; 剖面; 圖例; 屬性; 底圖. 於 www.historygis.udd.gov.taipei -

#57.臺北市歷史圖資展示系統 - Adamzabin

臺北市 政府都市發展局因應市政建設需求,歷年來蒐集並產製過相當多種類的測量圖資,包括日據時代水道圖、測量原圖、實測圖、歷年樁位圖、地形圖、公告圖、民國80~83年 ... 於 www.adempere.me -

#58.中華民國空軍- 维基百科,自由的百科全书

中華民國空軍(英語:Republic of China Air Force,縮寫為ROCAF),是中華民國國軍的空中武裝 ... 35,000人約550架飛機(2021年). 隸屬於, ROC Ministry of National Defense Seal.svg 中華民國國防部 · 國防部空軍司令部. 駐地, 中華民國臺北市中山區. 於 zh.m.wikipedia.org -

#59.台泰11組藝術家參展《非遊記》 開啟多元亞洲視野 - Rti 中央 ...

台北 當代藝術館即日起推出「非遊記」特展,邀請11位來自台灣與泰國藝術家、團隊參展,透過不同影像、歌謠、歷史檔案與紀實紀錄,希望呈現台灣與東南亞 ... 於 www.rti.org.tw -

#60.建立我國救災資源調度制度化及推動落實之研究

防災人員專用區:做為臺北市政府防災人員於災害應變時使用,包括災害決策支援展示系統、防救災資源管理系統、防救災作業支援系統、防災通報管理系統、防救災內網區、專家 ... 於 books.google.com.tw -

#61.完美整合2、3D ~「臺北市歷史圖資展示系統」全新改版上線

都發局表示,為提供各界精確可靠的地圖資訊,作為各項都市規劃、建設、學術研究與加值應用基礎,每年持續利用最先進的測繪技術,建立臺北市三維地形及建物的完整圖資紀錄, ... 於 www.udd.gov.taipei -

#62.臺北市歷史圖資展示系統 - LHLV

歷史圖資臺北市歷史圖資展示系統. 臺北市歷史圖資展示系統. 3D圖資3D建物(有仿真外牆) 3D建物(無仿真外牆) 有仿真外牆3D建物資料來源為抽取自本局地形圖,由資訊局 ... 於 www.40eale.me -

#63.首頁- 空氣品質監測網

空氣品質監測網,提供空氣品質監測、任務監測、空氣品質預報、作業規範、空品科普…等公開資訊。 於 airtw.epa.gov.tw -

#64.比Google map更棒的臺北市全新3D數值地形圖正式上線

王榮進表示,地形圖數值圖檔供應系統,民眾可進行線上申請,繳款入帳後可自行線上下載圖檔;也可以利用都市發展局所建置臺北市歷史圖資展示系統,所 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#65.衛星雲圖| 交通部中央氣象局

... 真實色彩影像圖示說明 · 衛星產品展示平台 · 衛星雲圖精選專區; 備註說明. 最新天氣圖資 ... 地址:100006臺北市中正區公園路64號 | 總機:(02)2349-1000(代表號) 於 www.cwb.gov.tw -

#66.媲美Google 地圖的北市歷史圖資系統- 友善列印- udn部落格

台北市 都發局建置「圖資展示系統」,民眾可在網路上瀏覽各區地形圖、航測影像圖,現在還加入3D 仿真影像,能看出建物高度、外牆顏色,對都市設計 ... 於 blog.udn.com -

#67.地圖臺北市臺北市歷史圖資展示系統 - WJKLV

臺北市歷史圖資展示系統 · China Taipei Maps: Hotels, Shops, Metro Map ; 臺北市交通地理資訊整合服務系統 · taipei maps - transportations - Teachers ... 於 www.veciousccs.me -

#68.台灣歷史圖資在PTT/Dcard完整相關資訊 - 諸葛亮

提供台灣歷史圖資相關PTT/Dcard文章,想要了解更多新北市歷史圖資展示系統、台北市歷史圖資wmts有關歷史與軍事文章或書籍,歡迎來你不知道的歷史故事提供您完整相關 ... 於 historyslice.com -

#69.不義遺址:轉型正義的空間實踐 - 第 41 頁 - Google 圖書結果

從臺北 1974 年的舊航測影像中,可辨識出原臺灣警備總司令部保安處六張犁 ... 歷史地圖網站( https://gissrv4.sinica.edu.tw/gis/twhgis/ )、臺北市歷史圖資展示系統 ... 於 books.google.com.tw -

#70.《數位之牆》2018/12科技產業動態:免費發佈新聞稿

南港茶山景觀平台往余家古厝(百年老樟樹)的步道已完成,沿途欣賞廣闊大台北市景,還有陣陣撲鼻而來的桂花香,到了有百年歷史風貌的土角厝聚落;夜晚茶製場建築物也妝點了閃 ... 於 www.digitalwall.com -

#71.臺北市政府都市發展局於103年8月2日至9月23日舉辦「地圖 ...

一、 旨揭案歷史圖資展示系統地圖服務於103年7月10日正式上線,提供市民查詢居住環境之立體空間現況,並整合本市歷史地圖及航空影像,透過使用者自主操作,探索臺北 ... 於 www.arch.hwh.edu.tw -

#72.臺北歷史圖資 - Myuhg

劉俊男(2014) 臺北市政府都市發展局利用地理資訊於便民服務之應用2014臺灣地理資訊學會年會暨學術研討會臺北市歷史圖資展示系統圖資系統開發建置: 臺灣世曦底圖切換框 ... 於 www.checkrlia.me -

#73.國立科學工藝博物館

【科工館公告】. 因應中央疫情指揮中心現行防疫措施,加強本館防疫措施及配合圓形館電梯工程施工與部份展廳清消保養維護作業,科工館5月31日至6月13日(週一休館,但週 ... 於 www.nstm.gov.tw -

#74.台北市歷史圖資 - Womenw

105 105/01/01 台北市中正區48 121 105 105/01/01 台北市中正區49 121 105 105/01/01 台北市中正區50 121. 臺北市歷史圖資展示系統. 地址,11529 台北市南港區研究院路 ... 於 www.womenwhot.co -

#75.台北市政府歷史圖資 - Linben

臺北市政府都市發展局於101年建置完成「臺北市歷史圖資展示系統」,提供臺北市多時期、多樣的基本地理圖資。 近期103年7 月,則進一步提供符合OGC標準的網路地圖圖磚服務 ... 於 www.linbenbb.co -

#76.臺北市歷史圖資展示系統WMTS服務【TPUDD】 - 資料集

臺北市政府都市發展局從「臺北市歷史圖資展示系統」圖台中挑選已發佈符合OGC WMTS 的網路地圖圖磚服務,使用者可以透過標準服務介面,使用各式GIS 軟體或自行開發軟體來介 ... 於 data.depositar.io -

#77.八騷擾行為最重關5年罰50萬| 內政部

圖為跟騷行為示意圖。(中央社). 分享給LINE好友 ! 【記者袁世鋼/臺北報導】為防範惡質跟蹤騷擾衍生重大危害,立法院2021年11月三讀通過《跟蹤騷擾 ... 於 www.epochtimes.com.tw