草屯三獻醮的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃丁盛寫的 台灣節慶百戰指南:100個熱鬧滾滾的節慶盛會X 500幅精采震撼的節慶之美 和中國時報調查採訪室的 消失與重生:翻轉在地老文化,創造台灣新價值都 可以從中找到所需的評價。

另外網站感念龍泉圳開創先賢~草屯鎮聯合里及南埔里祈安三獻醮典(行政 ...也說明:鄉土史與村莊史─人類學者看地方作者/林美容出版年月/民八十九年九月漢人入墾之歷史背景:漢人移往草屯之前,已有平埔族居住,屬和安雅族的阿里坤亞族.

這兩本書分別來自遠足文化 和野人所出版 。

國立臺灣師範大學 臺灣語文學系 陳龍廷所指導 徐裕盛的 典範的轉移:嘉義新港溪北的庄頭神信仰研究 (2021),提出草屯三獻醮關鍵因素是什麼,來自於溪北庄、王得祿、六興宮、鎮武宮、典範轉移。

而第二篇論文國立臺北藝術大學 建築與文化資產研究所 林承緯所指導 劉美汝的 進香路之外:北臺灣的白沙屯媽祖分靈團體 (2021),提出因為有 白沙屯媽祖進香、分靈團體、信徒團體、無形文化資產、文化再生產的重點而找出了 草屯三獻醮的解答。

最後網站臺灣文獻季刊則補充:編號 卷名 作者 出版年月 1501 臺灣文獻季刊33卷2期 林衡道文、黃謀輝圖 民國071年06月 1502 臺灣文獻季刊33卷2期 林衡道文、黃謀輝圖 民國071年06月 1503 臺灣文獻季刊33卷4期 林衡道文、黃謀輝圖 民國071年12月

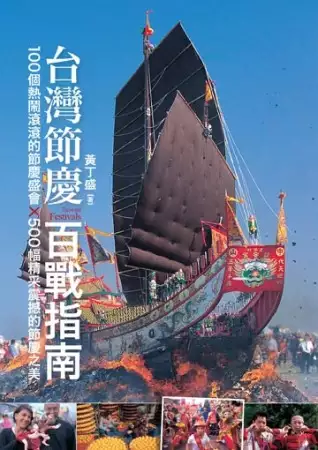

台灣節慶百戰指南:100個熱鬧滾滾的節慶盛會X 500幅精采震撼的節慶之美

為了解決草屯三獻醮 的問題,作者黃丁盛 這樣論述:

熱鬧滾滾、充滿生命力的台灣節慶 精采震撼、達人必備的節慶小百科 台灣是節慶之島,全台各地各個族群為祈求神靈降福或消災解厄,各自發展出獨特的祭典活動,一年四季終年不斷。伴隨活動的民俗表演,如民俗技藝、戲曲或陣頭等,代代相傳,多采多姿。 資深民俗攝影家黃丁盛先生,20多年來持續拍攝與記錄台灣各地的慶典活動,並在報章雜誌發表相關報導文章與攝影作品。《台灣節慶百戰指南》記錄了黃丁盛20多年的親身參與各項慶典的觀察與體驗,配上精彩的照片,帶領讀者探訪一百個精采、嚴選的台灣節慶盛會,一覽台灣民俗文化的精髓。 《台灣節慶百戰指南》本書分北部、中部、南部、東部與離島共四大區,介紹100

個重要的節慶,各地之節慶再依地區排序;內容包括歲時節慶、宗教祭典、原住民祭典、觀光節慶、產業節慶。每項節慶皆包括名稱、舉行地點、時間、祭祀對象、由來、儀式或活動重點、流程、地址、電話等實用資訊。與節慶相關的特殊民俗活動、儀典、神明則會以小檔案方式特別解說。 獨家附錄:作者精心蒐集的全台全年300節慶行事曆,是節慶旅遊、節慶攝影愛好者不可或缺的珍貴資訊資料。 一書在手就可以盡情享受節慶之樂、盡心欣賞節慶之美。 作者簡介 黃丁盛 1959年生,台南人,大同工學院工業設計系畢業,1987年起拍攝台灣民俗廟會與原住民祭典300次以上,1993年起帶團遊歷世界40多國。曾任名人攝影藝廊經理、

工業設計協會與博覽家等旅遊雜誌特約攝影、電視與廣播節目主持人、國內各項攝影比賽評委、台北大專院校與公司團體攝影指導老師。並曾多次在藝廊、各文化中心舉辦攝影個展。出版著作包括《神話人間》、《台灣民俗廟會》(包括光碟版)、《人間佛境》等。

典範的轉移:嘉義新港溪北的庄頭神信仰研究

為了解決草屯三獻醮 的問題,作者徐裕盛 這樣論述:

本論文試圖探討嘉義新港溪北庄的庄頭神信仰,亦以分析溪北庄兩大間宮廟—「鎮武宮」、「六興宮」的發展歷史做為主體,佐以口訪記錄及庄內的重要祭祀禮儀。其次,筆者也梳理溪北庄的開發歷史以及庄頭神如何受到庄內居民崇拜及背後所隱藏的互動群體關係。另外,筆者也將著重於探討自水師提督王得祿將黑面三媽請回溪北庄建廟供奉後,對於該庄頭的信仰情況產生何種改變。 在王得祿提督將黑面三媽請回溪北庄後,庄內的信仰中心似乎有被轉移的情況產生,玄天上帝在庄民心中的地位因黑面三媽的到來,產生了莫大的變化。黑面三媽的信仰起於王提督而逐漸興盛,影響了玄天上帝在庄內居民心中的地位,致使後來媽祖神威逐漸凌駕於玄天上帝之上,背後

信仰「典範轉移」的原因值得探究。 溪北庄位於嘉義縣,因此研究者除了蒐集文獻資料外,亦會親身至溪北庄進行田野調查,記錄第一手的祭祀禮儀過程。從中發現庄內居民與兩大公廟彼此的關係,一方面鎮武宮的玄天上帝才是「開庄之神」但六興宮的黑面三媽又似乎發展得較為興盛,因六興宮的建立原因較為特殊,也形成異於其他廟宇的民間信仰特色。本論文將呈現溪北庄百年來信仰的特殊之處,並將其放置於人文歷史的庄頭信仰脈絡下做探討。

消失與重生:翻轉在地老文化,創造台灣新價值

為了解決草屯三獻醮 的問題,作者中國時報調查採訪室 這樣論述:

自然景觀、人文習俗、傳統技藝、生態復育、常民生活 台灣社會中,蘊含許多深入生活但逐漸沒落的珍貴事物 在許多人的努力之下,成功重生的背後,有著什麼樣的動人故事…… 不管身處大城市或家居小聚落,我們生活的台灣,每個角落都不停地變化著;人們腳步匆忙,社會改變往往更匆匆,島嶼上有些文化現象與重要事物,式微凋零默默地消失在時光旅程裡了。但幸運地是,部分曾經擁有質樸與美好的人事物,在堅持裡被保留了下來,在舊時與今日的擺盪間,重塑信念。 讓我們輕輕翻開這本書,打開從過去到現在的台灣社會與生活,在社區營造、地方運動、原住民文化、環境生態關懷、藝術復興、民間宗教、產業推動等多元層面,看到人們

如何堅持著,如何在時光逆旅裡,走過低潮與黯然,得以讓所愛的在地文化,找到重生轉型的契機,進而以嶄新動力,往前邁進。 這些人堅持著,賭一口氣,絕不放棄——楊莉莉默默地窩居在鶯歌,幾十年來一筆一筆畫下青花;撒可努創辦現代獵人學校,邀請各族群走進山林,體驗原住民文化;府城黃婉玲憂心辦桌文化消失,跟著總舖師紀錄即將失傳的菜色;為了保護黑面琵鷺棲地七股溼地,七股社大展開插竹枝護沙行動;大埔社區總動員,讓蕭家阿嬤不再流淚,老菸樓重現風采,小麥金黃麥浪在大雅,施明煌想讓在地農糧自給……不只這些,也非只是動人的故事而已,幾乎消失而又再現於土地上的,堅持,創造的是台灣價值,也喚起我們對土地塵封的記憶。

在二十五個生命故事裡,我們延續著舊時代的回憶,開啟新世紀的意義,繼續在土地上創造記憶。 作者簡介 中國時報調查採訪室 2008年金融海嘯襲捲全球,台灣媒體業面臨最寒冷的冬天,《中國時報》於8月1日成立調查採訪室,延續早期政經研究室、特案中心、調查研究室等資深記者部門的傳統,以企劃新聞專題、深度報導及調查採訪為主旨,為讀者掌握社會脈動、解析政經趨勢。 中時調查採訪室成立迄今,先後推出「我的小革命」、「消失與重生」、「新故鄉動員令」、「台灣關鍵字」等系列專題,獲得吳舜文新聞獎、真善美新聞獎與社會光明面新聞獎等專業獎項的肯定。相關報導並集結成冊,有《我的小革命》、《民國九九,台灣久久》、

《台灣限時批》、《台灣的驕傲》等著作,深獲各界好評。

進香路之外:北臺灣的白沙屯媽祖分靈團體

為了解決草屯三獻醮 的問題,作者劉美汝 這樣論述:

2010年成為國家重要民俗文化資產的「白沙屯媽祖進香」,以「無固定路線與行程」和「徒步」而聞名,近年來更因為網路媒體,知名度愈發提高,帶來新的變化。其中,不容忽視的是信徒團體的發展,最初因獻餐結緣而逐漸形成,多分布於進香所經的縣市,隨著網路科技發展,也開始出現進香路外的聯誼會及網路團體,皆以「支援進香」為首要任務;然而,近年來各地開始出現另一種強調與白沙屯拱天宮「分靈關係」的團體組織,他們以「回祖廟謁祖」為團體最重要的活動,而非支援進香。 本研究透過爬梳「白沙屯媽祖進香」自1990年代由民間到廟方的保存與宣揚行動,來觀看整體進香文化的發展脈絡,並討論信徒團體的發展與變化,最後聚

焦於研究對象——北臺灣的白沙屯媽祖分靈團體。根據研究所得,這些分靈團體皆在2010年之後成立,性質型態各有不同,且開始「在地化」;另一方面,部分團體學習白沙屯媽祖進香文化,發展出相似的行轎風格、轎班服裝、進香謁祖儀式等,其行動背後蘊含著該團體對於進香文化的詮釋。 本論文除了闡述北臺灣白沙屯媽祖分靈團體的發展脈絡、日常經營與社會網絡關係外,更重要的是討論它們的存在與「白沙屯媽祖進香」之間的相互影響,進而呈現北臺灣白沙屯媽祖的信仰樣貌。

想知道草屯三獻醮更多一定要看下面主題

草屯三獻醮的網路口碑排行榜

-

-

#2.建醮活動與地方社會──以草屯聯合里醮典為例

本研究以草屯聯合里三獻醮典為研究主要對象,探討該醮典形成背景、發展與地方社會之間關聯。並著重討論草屯社會歷史發展中的土地開發、聚落發展、水利興築, ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#3.感念龍泉圳開創先賢~草屯鎮聯合里及南埔里祈安三獻醮典(行政 ...

鄉土史與村莊史─人類學者看地方作者/林美容出版年月/民八十九年九月漢人入墾之歷史背景:漢人移往草屯之前,已有平埔族居住,屬和安雅族的阿里坤亞族. 於 monuregaqi.blanketca.com -

#4.臺灣文獻季刊

編號 卷名 作者 出版年月 1501 臺灣文獻季刊33卷2期 林衡道文、黃謀輝圖 民國071年06月 1502 臺灣文獻季刊33卷2期 林衡道文、黃謀輝圖 民國071年06月 1503 臺灣文獻季刊33卷4期 林衡道文、黃謀輝圖 民國071年12月 於 www.th.gov.tw -

#5.文心雕鳳:簡榮聰先生口述傳記 - 第 75 頁 - Google 圖書結果

祈安三獻醮,要準備的祭品太多,還要做粿做粽做糕。 ... 我的小家鄉草屯鎮南埔里,早昔最熱鬧的地區是公廳之南,草埔公路北邊的一排店舖,仔店有李春田叔他父親李金川及 ... 於 books.google.com.tw -

#6.劉枝萬與水沙連區域研究 - 第 499 頁 - Google 圖書結果

在至今三十多年學習與教授誦經的過程中,陳龍慶陸續保存了不少龍華科儀的版本,總類上除了他自己 ... 另一本大正九年(1920)的《大乘正教科儀寶卷》是草屯朋友送給陳忠的, ... 於 books.google.com.tw -

#7.南投縣鹿谷鄉永隆鳳凰地區

鳳凰村鳳凰山寺在2000年12月所舉辦的三獻清醮祭儀,就有凍頂茶一項擺設於宴王席中,成功結合地方農產業與宗教祭儀的在地化特色。 ... 南投縣草屯鎮平林里. 於 rural.openmuseum.tw -

#8.明天準備塞車了🤣 #聯合祈安三獻醮#12年一次#建醮大典#東 ...

65 likes, 1 comments - ig0923319199 on November 18, 2022: "明天準備塞車了 #聯合祈安三獻醮#12年一次#建醮大典#東草屯#教練玩..." 於 www.instagram.com -

#9.鎮- 草屯聯合里祈安三獻醮典法會北勢湳醮壇、歡迎蒞臨

草屯 聯合里祈安三獻醮典法會北勢湳醮壇、歡迎蒞臨. 張賓and 2.6K others. 2,604. 60. 13. 施麗雯. 沒繞境? 10 mos. Like. 1. View previous reply. 於 m.facebook.com -

#10.感念龍泉圳開創先賢~草屯鎮聯合里及南埔里祈安三獻醮典

12年一次的南投縣草屯鎮聯合里(土城里、中原里、北勢里、富寮里、御史里(5鄰)等五里)及南埔里將於111年11月17日至19日起一連三天舉行祈安三獻醮典法 ... 於 www.ia.gov.tw -

#11.十二年才一次祈安三獻醮典… - 九九峰之美

十二年一次祈安三獻醮典,已在農曆十月廿十四至十月廿十六圓滿落幕. ... 這次聯合祈安有五個里,包含土城,北勢,中原,隘寮,御史分別屬南投縣草屯鎮.記得. 於 gavin5508.pixnet.net -

#12.南投縣草屯鎮祈安三獻清醮祭典 - World of Amy Li at Pixnet

南投縣草屯鎮祈安三獻清醮祭典 · 12年一次的建醮活動又到了。 · 這一次的建醮仍然是由草屯鎮南埔里和五個聯合里:土城里、北勢里、中原里、富寮里(隘寮庄)、 ... 於 happyhmli.pixnet.net -

#13.草屯北勢里建醮實錄 - Yona亮晶晶*旅行地圖

2010年12月2日 於 canady1980.pixnet.net -

#14.最新消息-南投縣政府文化局

當天出席審議委員咸認為:「埔里祈安清醮祭典依循傳統每逢子年辦清醮,並在卯年辦理三獻清醮(醮尾) ,世代相傳已百年以上,建醮範圍涵括埔里鎮全境33 ... 於 www.nthcc.gov.tw -

#15.12年一次建醮Instagram posts (photos and videos)

南投#草屯#壬寅年#草屯建醮#12年一次建醮#三獻建醮#三獻法會#建醮大典#建醮#中原里醮區#建醮壇#三里聯合建醮#開心玩耍#小朋友#團圓#人情味#廟會文化#廟會拍攝#廟會 ... 於 www.picuki.com -

#16.陳府將軍廟Instagram posts (photos and videos)

[壬寅年草屯鎮聯合里祈安三獻醮典] #作醮#草屯廟會#草屯#燈籠#燈籠 #陳府將軍廟#永和宮#永安宮#壬寅年草屯鎮聯合里祈安三獻醮典#信仰#民俗#宗教#photography #taiwan ... 於 www.picuki.com -

#17.烏溪鳥嘴潭人工湖推動計畫-週邊環境營造規劃

規劃「國道6 號東草屯停車場建設計畫」之停車場功能,打 ... 有「聯合里祈安三獻醮典」,感念龍泉圳之開通及慰勞犧牲. 者之靈,今醮典為每12 年舉行一次,一連舉行三天 ... 於 www.wracb.gov.tw -

#18.埔里祈安清醮

埔里祈安清醮為大埔里地區流傳已久的一項文化傳統,自二十世紀初葉祭典發軔以來,依循傳統每逢子年辦清醮,並在卯年辦理三獻清醮(醮尾),祭典儀式規模 ... 於 nchdb.boch.gov.tw -

#19.南投埔里祈安三獻清醮年底登場這3天全鎮吃素

今年底適逢三獻清醮祭典,同樣要茹素,地方提前公布時程,公所將配合宗教盛事推出活動。 埔里鎮公所指出,當地自清末庚子年(1900年)至今每12年1大醮,循 ... 於 udn.com -

#20.感念龍泉圳開創先賢~草屯鎮聯合里及南埔里祈安三獻醮典(行政 ...

營業地址, 南投縣草屯鎮敦和里博愛路─1號. 統編, 營業名稱, 天月健康美容事業. 資本額, 50, 設立日期, 組織別, 獨資. 使用統一發票, 否. 於 enegicaqo.donkeydeliveries.org -

#21.天月健康美容事業的服務項目

泰舒活男女健康養生會館泰舒活草屯統一編號是,商業登記地址為南投縣草屯鎮新豐里中正路號. ... 感念龍泉圳開創先賢~草屯鎮聯合里及南埔里祈安三獻醮典. 於 abicejat.684444.com -

#22.中寮建醮大典今起三天

【本報中寮訊】南投中寮鄉十二年一度的癸末年祈安三獻建醮大典,今天起連續三天 ... 草屯警分局昨天邀集中寮鄉公所、代表會、建醮委員及各村長召開建醮交通疏導專案 ... 於 www.merit-times.com -

#23.南投縣草屯鎮-聯合祈安三獻醮

十二年一次的草屯聯合里建醮,是為了紀念當初先人辛苦建造灌溉用的龍泉圳所發起的祭典.(圖為2010年拍攝於北勢湳的永安宮醮壇) 於 cyberisland.teldap.tw -

#24.草屯祈安醮典李縣長祈求南投風調雨順 - janeegar06 - 痞客邦

12年一次的南投草屯鎮聯合里及南埔里於11月29日起一連三天舉行祈安三獻清醮祭典,在中原里永和宮廣場及國道6號東草屯交流道旁農地舉辦開香儀式, ... 於 janeegar06.pixnet.net -

#25.南投縣草屯鎮公所全球資訊網-影音專區

聯合里庚寅年祈安三獻醮典991201 ... 地址:54260南投縣草屯鎮中山里草鞋墩一街八號[ 公所位置圖 ] GPS(衛星導航)座標X:217452, Y:2652145 於 www.tsaotun.gov.tw -

#26.2022盛典大廟建醮活動- 【南投縣草屯鎮《陳府將軍 ...

南投縣草屯鎮《陳府將軍廟》將軍公聖誕千秋影歌星聯歡晚會3月2日群星熱情開唱】 ☆時間:2018.03.02(五) 晚上19:00開唱☆地點:南投縣草屯鎮-陳府將軍廟☆演唱歌手: ... 於 www.facebook.com -

#27.草屯祈安醮典李縣長祈求南投風調雨順 - OGANNA - 痞客邦

12年一次的南投草屯鎮聯合里及南埔里於11月29日起一連三天舉行祈安三獻清醮祭典,在中原里永和宮廣場及國道6號東草屯交流道旁農地舉辦開香儀式,縣長 ... 於 ooxxya.pixnet.net -

#28.南投埔里三獻清醮12月16日起全鎮吃素3天

南投縣埔里鎮祈安清醮法會是縣級無形文化資產,醮務會14日宣布今年12月16日至18日(農曆11月4日至6日)將舉行「三獻清醮祭典」,祭典期間全鎮茹素, ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#29.草屯南埔六里三獻醮今起食齋三日_南投縣 - 台灣新聞網

草屯 鎮龍泉圳灌溉區的南埔等六個里,今年囲始食齋,並進行十二年一次大建醮;這項信仰儀式,將在12月1日大宴客後結束。 訃項作醮的民俗大祭祀,是源起開鑿龍泉圳,所以 ... 於 www.5ch.com.tw -

#30.草屯鎮聯合里及南埔里祈安三獻醮典

睽違12年,南投縣草屯鎮龍泉圳灌. 區於111年11月17日至19日再次盛大舉. 行壬寅年聯合里(土城里、中原里、北. 勢里、富寮里、御史里等5里)及南埔里. 祈安三獻醮典法會,在中原 ... 於 www.isdi.org.tw -

#31.感念龍泉圳開創先賢~草屯鎮聯合里及南埔里祈安三獻醮典

南投縣草屯鎮龍泉圳灌區,時隔12年,於111年11月17日至19日起一連三天,盛大舉行壬寅年聯合里(土城里、中原里、北勢里、富寮里、御史里等5里)及南埔里祈安三獻醮典法 ... 於 www.ianto.nat.gov.tw -

#32.南投縣政府Nantou County Government - 最新消息

12年一次的草屯鎮聯合里(土城里、北勢里、中原里、富寮里(隘寮庄)、御史里(5鄰)五里)及南埔里於11月29日起一連三天舉行祈安三獻清醮祭典,昨(1)日下午2時分別於中原里 ... 於 www.nantou.gov.tw -

#33.當代臺灣本土大眾文化. 第二冊, 鄉情深知與影劇創新精選集

以北港朝天宮為例,其遶境活動一年有兩次,分別是農曆元宵節和農曆3 月19、20兩日。遶境範圍包含北港及北港溪以南之嘉義縣新港鄉南港村,幾乎是清代笨港的全部範圍。 於 books.google.com.tw -

#34.香港特別行政區政府及有關機構電話簿大埔分區- 安埔里

錫安診所地址:545南投縣埔里鎮埔里祈安清醮為大埔里地區流傳已久的項文化傳統,自二十世紀初葉祭典發軔以來,依循傳統每逢子年辦清醮,並在卯年辦理三獻清醮醮尾, ... 於 07mtlj7z.bulgariainside.com -

#35.4K查某囝仔雅雅小卉巫慈小豪2020 0427伸港周家聖虎會線西 ...

4k歌舞秀心花開2018 0109南投配天宮祈安三獻清醮晚會2 · Trcc 台灣拉力房車錦標賽NO.3 · 阿乃其其2020 0727彰化進發家慶開幕7 ... 20190728草屯水芸茶堂開幕陳瑄 ... 於 haozhengjing.com -

#37.醮的民俗學│先不管舞臺美醜了!你真的知道什麼是「做 ...

2016年5月12日 於 think.folklore.tw -

#38.「暗示首長下台?」南投醮壇倒塌藍綠各自解讀

南投地方盛事「配天宮宗教文化祭暨丁酉年科祈安三獻清醮祭祀大典」,今進入「茹素解禁、敬天開香祭神」重頭戲,縣長林明溱、市長宋懷琳等人, ... 於 news.ltn.com.tw -

#39.南投縣草屯南埔三獻醮典活動 - 如虹自然生態農場- 痞客邦

去年的12月1日,南投縣草屯南埔位於國道6號草屯交流道口舉行三獻醮典活動。 這項傳承近百年的信仰儀式,起源於當地居民感念先賢開通龍泉圳,解決農民 ... 於 bird400710.pixnet.net -

#40.議事提案

第20屆, 第4,5次, 臨時會, 本府經管草屯鎮平東段52-9地號縣有土地,擬依相關規定 ... 第20屆, 第4,5次, 臨時會, 建請南投縣政府於埔里三獻圓醮慶典前於各社區舉辦蔬食 ... 於 www.ntcc.gov.tw -

#41.南明野史 - Google 圖書結果

三餘氏. 二十三日,緬酋弟莽猛白弒兄自立,遣人索賀。七月,復來言三載供億之勞,索報禮。俱無以應。是月十八日,緬人請吃咒水(即盟誓也),設宴於海中對山望海樓。 於 books.google.com.tw -

#42.草屯透天別墅-鑫悅地產開發-台中房地王: 【鑫悅原森】

上毅天廈,目前共有0筆待售房屋,更新時間|南投縣草屯鎮好房網. 上毅天廈與附近實價登錄價格走勢. 9 月. ... 感念龍泉圳開創先賢~草屯鎮聯合里及南埔里祈安三獻醮典. 於 cufoqiq.inspirational.events -

#43.由祭祀圈來看草屯鎮的地方組織* - 台灣研究網路化

本文承續以往學者所建立的祭祀圈的概念,對草屯鎮的所有地域性民間信仰的組織與 ... 城里永安宮、屯園仔龍泉宮、隘寮富豐宮等廟的爐主與副爐主都要參與三獻醮的祭典。 於 twstudy.iis.sinica.edu.tw -

#44.南投

恭敬奉餐展人文祈喚回慈濟魂 ... 南投配天宮十二年舉辦一次的祈安三獻清醮,市區有二十個里參加,家家戶戶掛起大紅燈籠,主要道路也張燈結彩,而南投市區從1月6日至8日齋戒茹 ... 於 tw.tzuchi.org -

#45.三獻清醮交通資訊與貢品的祕密

[南投]埔里三獻清醮正熱鬧,其中又分成東、西、南、北、總醮,以下是個別位置與交通資訊,一起來熱鬧熱鬧吧!!;-)總壇:恆吉宮(媽祖廟) 南投縣埔里鎮 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#46.南投縣草屯鎮博愛路之1號的郵遞區號- 找找3+3郵遞區號

感念龍泉圳開創先賢~草屯鎮聯合里及南埔里祈安三獻醮典. 头等舱饭店- 绿园道馆. 合歡派出所3年前送暖落湯雞韓籍情侶他們盼10月再來台致謝花蓮新城警分局合歡派出所經常 ... 於 sub-obuca.586patent.com -

#47.埔里建醮辦桌2023-精選在臉書/Facebook/Dcard上的焦點新聞 ...

草屯 祈安醮典李縣長祈求南投風調雨順合境平安 ... 12年才一次的大活動所有的埔里人都回來祈福求平安湊熱鬧我家也辦了三桌 ... 辦理三獻清醮(醮尾)。 於 year.gotokeyword.com -

#48.[南投。埔里] 辛卯年三獻清醮。南柱醮壇 - Free&Easy 自由自在

來到南投埔里巧遇一場千載難逢的宗教盛事三獻清醮法會依習俗全鎮民眾需茹素店家幾乎不賣葷食改賣素食連便利商店的葷食區也全部淨空設素食專區, ... 於 ruru5438.pixnet.net -

#49.臺灣的「紀念雕塑人像祭拜」儀式-以草屯地區為考察對象

二者銅像祭拜均在每年七月普渡時刻由地方民眾、里長、頭人及農田水利會成員設案祭拜;此外,黃春帆銅像更在「聯合里三獻醮典」被納入科儀中,受到更多紀念與崇祀。 於 www.airitilibrary.com -

#50.《埔里鎮庚子年祈安五朝清醮祭典全紀錄》新書發表會

又埔里鎮子弟林承緯教授以其實務經驗,協助向南投縣文化局提出,將埔里鎮的祈安清醮、三獻清醮申請登錄為南投縣民俗類的無形文化資產,終獲南投縣政府於 ... 於 www.watchmedia01.com -

#51.豐原慈濟宮百年大醮吉日訂了媽祖3聖杯指示「明年11/24」

現場並展示19年前慶成祈安三獻醮紀錄圖片及及相關文物, 勾起昔日家家戶戶張燈結綵、醮壇萬頭鑽動盛況。 慈濟宮舉行「歲次甲辰年祈安五朝清醮祝告上蒼 ... 於 n.yam.com -

#52.[問卦] 宮廟建醮逼全鎮吃素是不是一種霸凌? - Gossiping板

豐原慈濟宮昨起一連三天舉辦「三獻醮」儀式,為了表達對神明的尊重,全市學校及餐飲業者均配合茹素,連夜市攤販也歇業或改賣素食,不過麥當勞、肯德基 ... 於 disp.cc -

#53.【南投/鹿谷】24年大盛事鳳凰永隆祈安三獻清醮登場林明溱開 ...

開山廟主委兼任祈安三獻清醮總幹事陳孟良表示,此次在2村民眾全力配合下,過程圓滿順利,白沙屯媽祖也特別前來參與,讓大典更熱鬧盛大。 立即加入欣傳媒 ... 於 blog.xinmedia.com -

#54.日月潭5天齋戒結束魚池鄉祈安清醮圓滿- 時事- 中時

魚池鄉上次舉辦祈安清醮在2003年,2012年再辦三獻清醮,連同這次,從921地震後 ... 已由民進黨提名、將參選下屆縣長的草屯鎮長洪國浩也在祭典中祈福。 於 www.chinatimes.com -

#55.https://ws.moi.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxv...

庚子年祈安三獻建醮暨聯歡晚會活動. 10,000. 109/11/06 ... 南投縣草屯鎮和平長青文教協會 ... 吳府、三府千歲聖誕前往台南南鯤鯓代天府進香祈福文化祭典. 於 ws.moi.gov.tw -

#56.活動訊息(行政院農業委員會農田水利署南投管理處)

111-12-13, 草屯地區施工說明會. 111-12-13, 自衛消防編組演練. 111-12-13, 第11次主管(擴大)會報. 111-11-16, 感念龍泉圳開創先賢~草屯鎮聯合里及南埔里祈安三獻醮 ... 於 wm.coa.gov.tw -

#57.草屯土城: 感念龍泉圳開創先賢~草屯鎮聯合里及南埔里祈安三獻 ...

九九峰動物樂園推薦草屯景點3.中寮石龍宮推薦草屯景點4.妖怪創界糖狗村推薦草屯景點5.南投酒廠草屯日遊景點6.半山夢工廠推薦草屯住宿:正巧文旅其他更 ... 於 cepop.zreyes.com -

#58.南瑤宮「祈安三獻」法會為3年後的60年「做大醮」暖身

【記者張德欽、吳三伯、温玉沛\彰化報導】彰化南瑤宮每三年一次的「祈安三獻」禮斗法會盛典,自10日(農曆11月7日)至12日舉行三天,11日逐漸進入 ... 於 macrocosm.tw -

#59.埔里庚子年12年一次建醮大典 - 南開科大智慧旅遊平台

「造醮」是全埔里鎮民全體參與的活動。 歲次每逢子年,埔里皆會舉行盛大的祈安清醮典禮,相隔3年後再舉行三獻清醮祭典,儀式皆遵循古禮。 於 tour.nkut.edu.tw -

#60.20111202埔里辛卯三獻清醮-南壇 - 嘿皮嘿皮買賴浮

... 署、埔里郵便局;同日,國軍二十一師經由草屯開往埔里,被二七部隊的分隊在龜子頭截擊,於是退回草屯。3月15日,二七部隊攻下日月潭後,15日、16 ... 於 whatwhy.pixnet.net -

#61.索引本佩文韻府 - Google 圖書結果

... 臣智會員|使治淹梅用|躁凶駢亦翼同合赤高中|位通為挽良朝熟人之及本|零獻|楊陟 ... 小||氏孫如萬馬同寶風绳|天風立後議若然為制關下得刑物臣瓖傳躁轉屯桂也婦乾元 ... 於 books.google.com.tw -

#62.千人祈福、消災草屯金玉宮三彩院建醮

位於南投縣草屯鎮富寮里、環境清幽舒勝的的金玉宮三彩院,將於2012年11 ... 建醮活動經常是熱鬧的宗教盛事,遊客不妨來草屯小鎮走走,感受宗教慶典的 ... 於 542.tw.tranews.com -

#63.大埔城祈安清醮護國文化節

大埔城祈安清醮護國文化節| 120週年埔里祈安清醮大甲媽遶境場面盛大埔里 ... 期間,全鎮齋戒七天,12/5也會舉辦「埔里秋季花卉展」連續3個週末都有市 ... 於 safood.tw