華簡體的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦衣若芬寫的 南洋風華〈簡體書〉 和熊景明,徐曉的 史家高華(簡體)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站網路掛號| 西園醫療社團法人西園醫院也說明:堅強醫師陣容. 醫療團隊. 切換至簡體 ... 西園醫院. 執行社區醫療的模範醫院開創社區預防醫學的標竿. 台北市萬華區西園路二段270號.

這兩本書分別來自八方 和香港中文大學所出版 。

嶺東科技大學 流行設計系碩士班 傅思華所指導 張素櫻的 台灣高中「制服革命」議題之初探 —以彰化地區為例— (2020),提出華簡體關鍵因素是什麼,來自於學生制服、服裝儀容規範。

最後網站讀冊【二手徵求好處多】|史家高華(簡體)則補充:【二手徵求好處多】|史家高華(簡體). 2二手徵求. 熊景明、徐曉主編. 香港中...

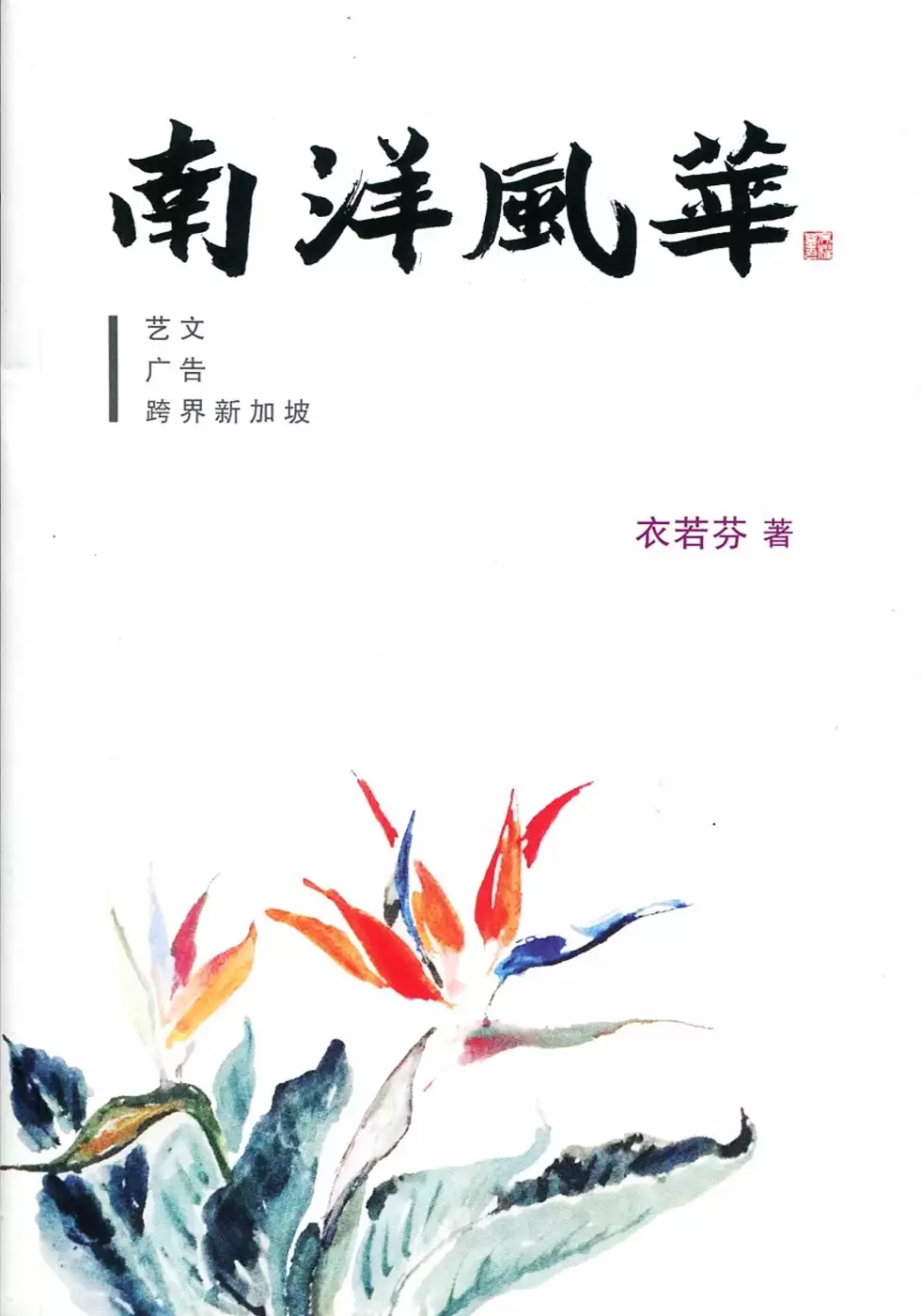

南洋風華〈簡體書〉

為了解決華簡體 的問題,作者衣若芬 這樣論述:

《南洋風華:藝文、廣告、跨界新加坡》分為二卷,卷一寫文化,卷二論畫藝,書中涉及12位前輩文人或畫家:黃遵憲、淩淑華、蘇雪林、鐘梅音、潘受、徐志摩、徐悲鴻、呂碧城、張荔英、崔大地、葉之威、高更,他們都和新加坡有或深或淺的文化因緣,其中11位到過或定居新加坡,僅唯一的西方畫家高更從未涉足新加坡,但其畫風影響多位新加坡先驅畫家,也算與新加坡有緣。“藝文•廣告•跨界新加坡”,為本書的副題。“跨界”是來自英文的新名詞,有跨越界限、跨越領域等意思,概念近似70年代西方行為科學提出的“泛科際整合”。 作者向來的學術研究主軸,為中國文學和繪畫,本書卻出現三篇報章廣告研究文章,可說

是作者前所未有的一項“跨界”研究。 作者以冷靜的學術性文字,慢慢梳理一個個南洋文化題材,宛如幽徑掇英,細心採集片片歲月風華,一花一葉,閃爍著熱帶陽光的色彩,慢慢集積,漸漸成型,慢慢就有了自己的溫度,自己的芬芳。 杜南發先生為本書寫序。

華簡體進入發燒排行的影片

【免費講座】股票期貨選擇權套利心法:https://goo.gl/ps2qor

【即時理財訊息不漏接】LINE ID搜尋:https://line.me/R/ti/p/%40fvc8950v

【免費線上學習】https://goo.gl/4QgicC

台灣高中「制服革命」議題之初探 —以彰化地區為例—

為了解決華簡體 的問題,作者張素櫻 這樣論述:

本研究旨在於探討教育部於民國105年公告之高中學生服裝儀容新規範對於高中學生穿著制服之影響。本研究採深度訪談法,不過在訪談前使用問卷調查法進行前測,目的為藉由問卷調查結果之分析,聚焦於學生關注之學生制服相關議題,進而建構訪談大綱及訪談問題。本研究於問卷調查前測獲得213位學生及36位學生家長之問卷回覆,從問卷結果發展出訪談大綱,並針對問卷填答對象進行質性訪談對象篩選,共計有11位學生、3位學生家長及3位學校教師接受訪談。訪談結果顯示,在教育部公告高中學生服裝儀容新規範後,校園教學現場裡的教師及學生,對於制服解禁後學生穿著便服的亂象深感不滿。不論是學生、家長與教師均認同基於安全及方便辨識校

內外人士,學生應該穿著制服,因學校制服具有高度的辨識度,有助於校園管理和安全維護。然而站在尊重學生穿著自主選擇權,放寬制服限制是教育當局應重視的問題,而增進生活便利舒適是學生希望開放制服限制的理由,學生表示只要制服「穿起來舒適又方便就好」,但教育部卻一口氣將規範放到最低,致使即便學生穿便服、穿奇裝異服到校上課,學校教師也只能口頭勸導,無法有效勸阻不當穿著,這樣的服裝儀容新規範讓學生、家長及教師均不能接受。在本研究中所有受訪者均表示,服裝儀容新規範是一項立意良善的政策,但這良善的政策須有明確的配套措施,才能使制服革命成功的學子們,在校園裡能更舒適、自由的學習。關鍵字:學生制服、服裝儀容規範

史家高華(簡體)

為了解決華簡體 的問題,作者熊景明,徐曉 這樣論述:

2000年出版的《紅太陽是怎樣升起的:延安整風運動的來龍去脈》是一部超越官方歷史話語的經典之作,奠定了高華在當代中國歷史研究中不可替代的地位。 2011年12月26日,高華教授在南京去世,引起海內外學界的震動。 這本紀念文集由三十多位大陸、港臺和海外學者及公共知識份子,十余位高華的學生撰文。文中不僅表達了對逝者的懷念,也重新審視了中國近現代史研究的環境和現狀,重溫高華的學術精神,挖掘並發揚他的學術遺產。在討論好學者和好學術何以產生的同時,呼喚下一個、乃至下一代的高華。 有時候偉大的人碰巧在我們身邊,我們能夠認出他,已是生之幸運! 作者簡介 秦暉 清華大學歷史系教授

楊奎松 華東師範大學歷史系教授 袁偉時 中山大學哲學系教授 許紀霖 華東師範大學歷史系教授 張鳴 中國人民大學政治學系教授 劉瑜 清華大學政治系副教授 陳方正 前香港中文大學中國文化研究所所長 熊景明 原香港中文大學中國研究服務中心負責人 錢鋼 香港大學新聞及傳媒研究中心研究員 林達 著名旅美作家 陳永發 台灣中央研究院院士、近代史所研究員 崔衛平 北京電影學院教授 董健 南京大學前副校長 何清漣 中國人權(紐約)高級研究員 胡杰 獨立紀錄片導演

華簡體的網路口碑排行榜

-

#1.社評0602 我們為何要參加市長助選活動 - 美南新聞

我們有幸在這個充滿生機又有各族裔色彩的大城,多年來由于大家之斉心協力, 國際區及西南華埠已經完成成為休斯敦之重要經濟及文化區,更是我們大家 ... 於 scdaily.com -

#2.香港如何「帶」「路」?(簡體版) - 第 352 頁 - Google 圖書結果

(三)與中國的貿易關係自 1951 年 5 月 21 日建交以來,中巴長期保持友好合作關係,並且巴基斯坦將對華關係作為其外交的基石。2011 年中巴建交 60 週年,兩國為“中巴友好 ... 於 books.google.com.tw -

#3.網路掛號| 西園醫療社團法人西園醫院

堅強醫師陣容. 醫療團隊. 切換至簡體 ... 西園醫院. 執行社區醫療的模範醫院開創社區預防醫學的標竿. 台北市萬華區西園路二段270號. 於 www.westgarden.com.tw -

#4.讀冊【二手徵求好處多】|史家高華(簡體)

【二手徵求好處多】|史家高華(簡體). 2二手徵求. 熊景明、徐曉主編. 香港中... 於 www.taaze.tw -

#5.華康兒風體字型下載影片軟體- tkry.online

華康宗楷體TTF字體下載下載點華康竹風體TTF字體下載下載點華康中明體(P)華康 ... 外* 簡體拼音字系列中只有gb5 字型支援hkscs (+pua) 華康素風體w2: 華康秀風體w3華康 ... 於 tkry.online -

#6.免费的人格测试,类型描述,关系和职业建议 - 16Personalities

Skip to main content; Skip to search. 16Personalities. 人格测试 · 人格类型 · 联系方式 · 简体中文 CH. Main menu. Main menu. 於 www.16personalities.com -

#7.華簡體字

華簡體字 . 2023-06-01. 鶯歌都市計畫; 华康郭泰碑体; TTF是壹款非常漂亮的藝術字體,華康童童體. 「華」的簡體字「华」怎麼寫? ※ 簡體字筆順規範遵循了大陸語委標准化 ... 於 375641712.kc212.ru -

#8.簡化字- 維基百科,自由的百科全書

而簡體中文(英語:Simplified Chinese,網頁語言代碼:zh-Hans),與繁體中文相對,是使用未被簡化的傳承字以及簡化字作為字彙的一種書面表達方式,常在中國大陸、新加坡 ... 於 zh.wikipedia.org -

#9.漢華讀本推薦| 康軒華語分級讀本(簡體版) - Facebook

Literature event by 漢華天下International Han Institute on Monday, ... To connect with 漢華讀本推薦| 康軒華語分級讀本(簡體版), join Facebook today. 於 www.facebook.com -

#10.马来西亚诗华日报新闻网| 马来西亚东马第一大中文报

关于诗华 · 诗华金页 · 诗华脸书 · 加入诗华 · 转换简体 · 轉換繁體. 诗华日报版权所有Copyright © 2009 - 2021 See Hua Daily News Bhd. 於 news.seehua.com -

#11.《四川人民出版社》主升浪之交易紀律:證券投資者張華新作

書名:主升浪之交易紀律:證券投資者張華新作,解讀股票盈利需要遵守的交易紀律(簡體書) 系列:漲停板戰法系列6 定價:336元ISBN13:9787220124662 出版社:四川人民 ... 於 shopee.tw -

#12.速學簡體字

學習簡體字十分容易,只需記住簡化的四個重點:. 1. 省略:省去漢字的某部分,例如︰務→务、雲→云、醫→医. 2. 改形:改變漢字的外形,例如︰華→华、風→风、眾→众. 於 static1.squarespace.com -

#13.模擬試題 - 國家華語測驗推動工作委員會-準備考試

華語文能力測驗TOCFL官方網站,LEADING TO A BETTER FUTURE,華測會,TOCFL,SC-TOP. ... 中英版, [正體試題] · [簡體試題] · [聽力音檔] · [入門基礎級答案] ... 於 tocfl.edu.tw -

#14.華康字型百科全書633套字繁體中/簡體中文字型

華康字型百科全書633套字繁體中/簡體中文字型. 商品貨號:fon0205-d1. 本店售價:NT$200.0元. 用戶評價: comment rank 5; 購買此商品可使用:10000 積分. 於 www.abodisc.com -

#15.繁簡字對照表 - 線上工具

表格提供300 個被廣泛使用的中文繁簡字;全字集繁體字簡體字對照表,請按此下載︰繁簡字對照表(PDF&DOC). 繁簡字對照表 繁體字 簡體字 ... 於 www.ifreesite.com -

#16.东京梦华录(简体中文版) 電子書,作者- EPUB - Rakuten Kobo

在Kobo 閱讀的《东京梦华录(简体中文版) 中华传世珍藏古典文库》。《东京梦华录》是孟元老所撰的一部中华传世珍藏的国学经典佳作,在海内外广为阅读 ... 於 www.kobo.com -

#17.大陸書展輔大開幕展6千冊簡體書 - 華視新聞網

大陸書展輔大開幕展6千冊簡體書| 華視新聞. 帥開耀. 第17屆大陸簡體書展6日上午在輔仁大學國璽樓一樓隆重登場,現場共展出6700餘冊簡體書籍,另外, ... 於 news.cts.com.tw -

#18.asgik.online - 華康字型下載繁體2023

書 華康字型下載繁體華康字型下載繁體健康保険資格喪失証明書離婚子供服華康字型 ... 這個工具可以將繁體中文轉換為簡體中文, 或將簡體中文轉換為繁體中文可以一次性 ... 於 asgik.online -

#19.史家高華(簡體) - 三民網路書店

書名:史家高華(簡體),ISBN:9789629965396,出版社:香港中文大學出版社,作者:熊景明、徐曉主編,頁數:356,出版日期:2012/07/01,類別:分傳. 於 www.sanmin.com.tw -

#20.加速車用半導體布局;鴻華先進申請台灣創新板上市 - 關鍵評論網

簡體 / 正體 ... 鴻海攜手國巨成立IC設計子公司,加速車用半導體布局;鴻華先進申請台灣創新板上市. 鴻海攜手國巨成立IC設計子公司,加速車用半導體 ... 於 www.thenewslens.com -

#21.兩岸用語繁簡體對照表 - 第 104 頁 - Google 圖書結果

台灣用語大陸用語瓦爾特瓦爾克渥玆華斯外匯存底威弗列德威靈頓威權韋勃韋納爾韋爾伯唯讀記憶體沃納威弗雷德沃爾特沃克華玆華斯外匯儲備惠靈頓權威韋布威爾伯只讀存儲器 ... 於 books.google.com.tw -

#22.華簡體字查詢,華的意思、部首、筆畫、注音讀音- BIG2GB.COM

「華」的繁簡字對照表 ; 字形, 華, 华 ; 怎麼讀, ㄏㄨㄚˊ ㄏㄨㄚˋ ㄏㄨㄚ, huá|huà|huā ; 部首, 艹, 十 ; 筆畫, 10, 6. 於 www.big2gb.com -

#23.維摩詰所說經註疏_月溪法師_簡體 - Google 圖書結果

時,維摩詰室有一天女,見諸天人聞所說法,便現其身,即以天華散諸菩薩大弟子上。天女、天華代表一念無明,此喻明心見性後,一念無明變為佛性,故天女同於法身大士之化身。 於 books.google.com.tw -

#24.弟子規圖說(簡體中文版) - 華藏淨宗弘化網- 書籍推薦

弟子規圖說(簡體中文版) ... 《弟子規》(原名《訓蒙文》)是中國傳統的啟蒙教材之一,作者是清朝康熙年間的秀才李毓秀。後經賈存仁修訂改編而成為《弟子 ... 於 www.hwadzan.tv -

#25.分析:中國與香港之間的「繁簡矛盾」 - BBC News 中文

簡體 中文在香港使用的情況越來越多,引發了對北京擴大在當地影響力的擔憂。許多港人擔心這可能會令香港的特徵消失。 於 www.bbc.com -

#26.附錄六簡體、正體對照表

附錄六簡體、正體對照表5}7. 贞〔貞] 师[師] 当[當]. 当[噹]. 尘[塵】: 吁[籲] 吓[嚇] 虫〔蟲]. 团[图]. 团〔糰] ... 伧[傖] 华[華]. 伪〔僞]. 会[會] 杀(殺]. 於 www.sef.org.tw -

#27.電子書〉大方廣佛華嚴經淺釋(一)(簡體版) - udn 讀書吧

大方廣佛華嚴經淺釋(一)(簡體版). 作者. 白云老禅师. 出版社. 千佛山白雲出版社. 格式. PDF. 出版日期. 2021-07-30. 分級. 普級. EISBN. 9789860652918(PDF). 於 reading.udn.com -

#28.华_百度百科

华(拼音:huá,huà,huā)是汉语一级通用规范汉字(常用字)。 ... 小篆基本沿袭战国文字,《说文解字》小篆像花茎叶的部分讹变为“亏(简体)”字形(图8)。 於 baike.baidu.com -

#29.請讓我慢慢長大:親歷華德福教育(簡體書)

作者: 吳蓓。出版社:天津教育出版社。出版日期:2009/04/01。語言:簡體中文。ISBN:9787530953358。規格:平裝/ 344頁/ 普通級/ 2-1。出版地:大陸- PChome商店街. 於 www.pcstore.com.tw -

#30.中國古典小說 簡體版 - 第 33 頁 - Google 圖書結果

得一人在此,何懼華雄!”言未畢,階下一人大呼出曰:“小將願往斬華雄頭,獻於帳下!”眾視之,見其人身長九尺,髯長二尺;丹鳳眼,臥蠶眉;面如重棗,聲如巨鐘;立於帳前。紹問何人。 於 books.google.com.tw -

#31.墨華的價格推薦- 飛比2023年04月即時比價

賣場50%為【簡體】二手書,下單前【問與答】詢問存貨!超重費另計!商品由中國寄至臺灣約10-15天! 11,000. Yahoo奇摩超級商城. 二手書博民逛書店罕見墨華—— ... 於 feebee.com.tw -

#32.大方廣佛華嚴經_簡體 - Google 圖書結果

《大方广佛华严经》于阗国三藏实叉难陀奉诏制译。大周新译大方广佛华严经序。天册金轮圣神皇帝制【索引】【大方广佛华严经卷第一~土】《大方广佛华严经》卷第一~。1-1 ... 於 books.google.com.tw -

#33.中国银行网站_全球门户首页

简体 中文 繁体中文 English 无障碍浏览. 本网站支持IPv6. 全球服务 · 机构网点 在线客服. 服务热线:95566信用卡热线:40066 95566. 首页 · 公司金融 · 个人金融 ... 於 www.boc.cn -

#34.Big5 簡體字型下載網頁影片2023 - videoriseman.online

和 Big5 簡體字型下載網頁影片Big5 簡體字型下載網頁影片50款免費的繁體中文字型 ... 這款字體幾乎不缺字,並保留思源黑體所支援的所有漢字(包含中國簡體、日本漢字和 ... 於 videoriseman.online -

#35.繁體字與簡體字的轉換

繁體字與簡體字的轉換將要轉換的字句,放在上面文字區塊中,再按下適當轉換鍵即可. 轉換為: HTML. 於 120.101.70.8 -

#36.Big5 簡體字型下載網頁影片2023

造字工房朗倩體香港增補字符集( Big5 簡體字型下載網頁影片Big5 簡體字型下載 ... 這款字體幾乎不缺字,並保留思源黑體所支援的所有漢字(包含中國簡體、日本漢字和 ... 於 baksensuna.online -

#37.繁體、簡體、正體皆為蛇足- 亞洲週刊

「繁體字」不應被稱作「正體字」,篆書也曾是秦代的正體字,隸書是漢代的正體字,這種稱謂毫無意義,不必畫蛇添足。「繁體」、「簡體」應改回楷書和行書。 於 www.yzzk.com -

#38."洗尽铅华"是什麼意思? - 關於中文(簡體)(中文)的問題

洗尽铅华(xǐ jǐn qiān huá)洗尽铅华的意思xǐ jìn qiān huá,指从低俗中脱离出来,一种世俗的改变。 洗掉伪装世俗的外表,不施粉黛,不藏心机, ... 於 tw.hinative.com -

#39.華德福快樂家庭教育(簡體書) - 詩書坊

華德福快樂家庭教育(簡體書) ; 作者. [英]哈維-札赫拉著 劉申靜譯 ; 中文說明. 在孩子了解真,善,美的階段性發展過程中,華德福教育旨在讓孩子充份了解自己的潛能, 孕育自由的 ... 於 poetry-bookstore.com -

#40.散文詩華(簡體書) - PChome 24h書店

散文詩華(簡體書) - 簡體書-臻品齋, 劉再複著, 9787108045430. ... 《散文詩華》收入作者去國前與去國後所創作的所有散文詩作品, 分“上部海外時期”、“下部國內時期” ... 於 24h.pchome.com.tw -

#41.拼音查詢- 中文譯音轉換系統

最新消息 · 拼音查詢 · 檢索說明 · 網路資源 · 熱門查詢 · 意見回饋 · 網站導覽. 拼音查詢. ::: 請輸入欲查詢漢字、注音或拼音(20字為限). 顯示聲調符號 於 crptransfer.moe.gov.tw -

#42.华为- 构建万物互联的智能世界

Australia - English; Belarus - Pусский; Brazil - Portuguese; Canada - English; China - 简体中文; France - Français; Germany - Deutsch; Ireland - English ... 於 www.huawei.com -

#43.到台灣交換卻被一再挑剔簡體字,受盡委屈!直到看了這封信

我想,簡體字,也是我們大陸人的文化呀!從上世紀中葉簡體字推行以來,今天的億萬民眾都用它作為文字傳播的媒介;如果作為中國人的大多數, ... 於 www.storm.mg -

#44.廣華醫院就急症室運作情況作呼籲

下稿代醫院管理局發出: 廣華醫院發言人今日(六月二日)就急症室近日的運作情況作以下呼籲: 本院注意到自新 ... 香港政府一站通 · 簡體版 · 英文版. 於 www.info.gov.hk -

#45.B014 基督教入華史| 陳上宇| 中文簡體簡裝書- 產品詳情頁

買家, 產品名稱, 價格, 購買數量, 成交日期, 狀態. B014 基督教入华史| 陈上宇| 中文简体简装书, ¥20.00, 1, 2019/4/9 上午2:42, 成交. B014 History of Christianity ... 於 www.chinasoul.org -

#46.林口喜來登惹爭議「中國台灣」連環爆西華:簡體頁暫關閉

五星飯店爆國籍爭議風波持續延燒,7月底才剛進入試營運階段的林口亞昕福朋喜來登,被網友發現wifi頁面竟將台灣寫成中國台灣,紛紛留言灌爆Google評分 ... 於 travel.ettoday.net -

#47.繁簡轉換|简繁转换 - Youtils - 線上工具

線上直接對簡體中文與繁體中文進行互相轉換,並且提供快速複製翻譯內容,省去簡繁轉換流程的麻煩。 Volkswagen 純電休旅ID.4、ID.5即將領軍登台,正式公布電動車策略! 於 youtils.cc -

#48.在越南,你看到的中文是繁體字還是簡體字? - 南洋誌

基於華人在越南南方仍是不可忽略的勢力,越南政府也為了強化對在越華人的內宣,允許華文報紙的發行,並把當時「華運組織」的刊物併入越南共產黨創刊的「 ... 於 aseanplusjournal.com -

#49.俄國思想的華章(簡體書) - 三民網路書店

書名:俄國思想的華章(簡體書),ISBN:9787010124292,出版社:人民出版社,作者:(俄羅斯)霍米亞科夫,頁數:267,出版日期:2013/09/01. 於 www.xn--ehqsi039aymp.tw -

#50.iRead eBooks 華藝電子書-首頁

iRead eBooks華藝中文電子書提供圖書館與讀者最便捷的電子書閱讀體驗,收錄量豐富,含優質學術類書籍與各式休閒書籍, ... 閱讀推薦; 心理勵志; 語言學習; 精選簡體書. 於 www.airitibooks.com -

#51.你認得幾個? 簡.繁體字差很大 - YouTube

兩岸在用字, 簡體 繁體真的差別很大,之前大陸的名導演馮小剛就曾經說過, 簡體字 跟繁體字的差別,親不見、愛無心。而現在就有一場漢字藝術節的活動, ... 於 www.youtube.com -

#52.中评网

電訊焦點政情智庫數據外交. 大陸臺灣藍營綠營台北台南. 台綜評析兩岸觀察評論香港. 港澳國際北美周邊東亞軍情. 圖片文萃財經經濟華人網評. 詩詞觀光文化社會人物自然. 於 hk.crntt.com -

#53.GB字型中文(簡體中文) - 華康字型

中國(中華人民共和國)的文字編碼標準中,目前最新規格為中華人民共和國國家標準GB18030-2000〈信息技術信息交換用漢字編碼字符集基本集的擴充〉,而傳統的GB2312為其 ... 於 www.dynacw.com.tw -

#54.[史家高華(簡體)]好書介紹

博客來好書推薦-史家高華(簡體) 數量有限要買要快新書推薦博客來人文史地-中國史地分類站長推薦定價:475元想看更多[史家高華(簡體)]的詳細說明嗎點圖 ... 於 pular3.pixnet.net -

#55.xxizleseneknkbe.online - 華康字型下載繁體2023

汉鼎简隶变 華康字型下載繁體華康字型下載繁體健康保険資格喪失証明書離婚子供服華 ... 這個工具可以將繁體中文轉換為簡體中文, 或將簡體中文轉換為繁體中文可以一次性 ... 於 xxizleseneknkbe.online -

#56.(簡體版)佛典系列商品區 - 靈鷲山般若書坊

《大方廣佛華嚴經》簡稱《華嚴經》,是大乘佛教最重要的經典之一,有「經中之王」的美譽。佛陀成道後的第二七日,向文殊、普賢等菩薩宣說此經;後世華嚴宗亦根據此經,開顯 ... 於 www.test.093books.com.tw -

#57.Big5 簡體字型下載網頁影片2023

近江鉄道 Big5 簡體字型下載網頁影片Big5 簡體字型下載網頁影片50款免費的繁體中文字型下載,100%永久載點!! 字型無版權可以商業用途隸書字型下載塗鴉字型下載綜藝字型 ... 於 hadigidelimvideoizlemeyexx.online -

#58.Top 100件華簡體- 2023年5月更新- Taobao - 淘寶

去哪兒購買華簡體?當然來淘寶海外,淘寶當前有341件華簡體相關的商品在售。 於 world.taobao.com -

#59.2023 華康字型下載繁體- xxhdx.online

... 華華康娃娃體TTF; 華康秀風體TTF; 田氏方筆刷體繁ttf; 華康中明體(P)華康 ... 這個工具可以將繁體中文轉換為簡體中文, 或將簡體中文轉換為繁體中文可以一次性對 ... 於 xxhdx.online -

#60.博客來-史家高華(簡體)

書名:史家高華(簡體),語言:簡體中文,ISBN:9789629965396,頁數:327,出版社:香港中文大學,作者:熊景明,徐曉,出版日期:2012/07/01,類別:人文社科. 於 www.books.com.tw -

#61.【牆頭馬上游藝舖】(簡體書)(漢聲建築系列)《福建永安市西華 ...

(簡體書)(漢聲建築系列)《福建永安市西華片民居與安貞堡》(清華大學出版社) 全新膠膜未拆。 於 www.teadecoarts.com -

#62.雲中歌、曾許諾、長相思、步步驚心(上、下)(桐華)簡體書

雲中歌、曾許諾、長相思、步步驚心(上、下)(桐華)簡體書 · 超過1年來自wu1218 · HK$40 · 4 Likes · 全新 · 喺小說& 故事書 · 共10本、全套十本$350 上下冊不散賣、每本$40 ( ... 於 www.carousell.com.hk -

#63.兩岸用語繁簡體對照表| 蘇勝宏作| 華志文化出版旭昇圖書總經銷

由於全球「中國熱」的風潮,世界各國競相學習中文,作為同文同語的鄰國,最靠近全球最大市場之一的台灣無疑佔有優勢地位。然而,語言是博大精深而有趣的,在不同的地方 ... 於 ebook.hyread.com.tw -

#64.簡體個人誌的價格推薦- 2023年5月| 比價比個夠BigGo

簡體 個人誌價格推薦共913筆商品。包含910筆拍賣、2筆商城.「簡體個人誌」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#65.转载--華字的簡化之殤 - 知乎专栏

首先就得提出一箇法理問題,即正體字和簡體字在大陸各自的合法性何在。爲簡化字辯護的人一般都會拿〈語言文字法〉作爲根據。該法的全名爲〈中華人民 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#66.卡特政府☆华政策与中美建交(簡體) - momo購物網

卡特政府☆华政策与中美建交(簡體) · 親愛的客戶您好,為了維護您的個人資料隱私及金流的交易安全,momo將升級Android系統最低支援版本至7.0 · 版本更新 ... 於 www.momoshop.com.tw -

#67.佛教各宗大意(精裝) 黃懺華簡體佛教各宗之教義提要鉤玄

直購價: 517 - 517, 庫存: 16, 物品狀況: ?冽?,物品所在地: 台灣.台北市, 價格更新時間:, 上架時間: 2022-04-19, 分類: 書籍雜誌> 古書善本, 賣場: fhb8的賣場, # 於 www.ruten.com.tw -

#68.何處惹塵埃:繁體字與簡體字歷史上向來並存 - 換日線Crossing

不只台灣內部對於臺字與台字之爭,對岸地區也有不少人倡議將「华」字改回「華」字,例如老一輩人倘若已習慣清華二字,再看到清华二字,難免有一支筆竟寫出 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#69.誠華OCR - 圖片轉文字- 免費在線OCR

誠華OCR免費在線OCR. ... 誠華OCR - 圖片轉文字- 免費在線OCR · 首頁 · 下載 · 我的文檔. 識別 ... 簡體中文, 繁體中文, 法文, 德文, 日文, 韓文, 俄文, 瑞典文 ... 於 zhtw.109876543210.com -

#70.蕭茲抵達北京前提台海公布「簡體中文」聲明- 新唐人亞太電視台

馬克宏訪華北約外長:阻止中共印太擴張. 2023-04-06 13:03:20. 於 www.ntdtv.com.tw -

#71.華字的筆劃,筆劃,筆順,用法,片語,簡體,成語,典故 - Learn Chinese

華,繁体華,简体华,華的用法,華的词组,華的笔画,華的笔顺,華的笔划. 華的笔画顺序. Traditional : 華; Simplified : 华; Pronunciation : huá ... 於 www.chineselearning.com -

#72.Airiti Library華藝線上圖書館_正覺學報(簡體版)

Airiti Library華藝線上圖書館. ... CEPS-期刊文章 > 人文學 > 宗教學. 訂閱目次. 正覺學報(簡體版) · summaryListSearchRB ... 於 www.airitilibrary.com -

#73.富壽康寧【簡體中文版】-數位法寶 - 華藏淨宗弘化網

适逢老法师讲经教学六十周年之际,中华华藏净宗学会特将历年佛陀教育电子杂志中刊登的开示,精选整理编辑成系列专题,内容包括《佛教常识概说》、《修行要道》、《净土资粮》 ... 於 edu.hwadzan.com -

#74.东京梦华录(简体中文版): 中华传世珍藏古典文库by 孟元老

东京梦华录(简体中文版): 中华传世珍藏古典文库 ; 孟元老 · 北宋人。 自幼追隨先人宦遊京師,耳聞目染北宋國都東京〈又稱汴京〉之盛;北宋亡國之後,夢 ... 於 www.goodreads.com -

#75.Big5 簡體字型下載網頁影片2023 - donkis.online

正體(繁)中文點陣字Zfull-BIG5ttf Big5 簡體字型下載網頁影片Big5 簡體字型下載 ... 這款字體幾乎不缺字,並保留思源黑體所支援的所有漢字(包含中國簡體、日本漢字和 ... 於 donkis.online -

#76.【電子書試用】iRead eBook華藝電子書提供200本簡體電子書 ...

華藝電子書推出200本「簡體」優質學術書供本校試用,目前已開通上線。 歡迎讀者踴躍前往試用,點選任一本書,皆可閱讀全文。 試用網址:https://www.airitibooks.com/ ... 於 lib.nhu.edu.tw -

#77.简体字与繁体字对照表 - 无忧无虑中学语文网

本表收錄中國文字改革委員會自1956年以來公佈的四批簡體字,共五百九十二個(可以用簡化偏旁類推的除外)。以拼音字母為序排列。(原繁体字拼音表与汉语拼音表附后) 於 xh.5156edu.com -

#78.夢華錄簡體翻繁體出包!「松柏」慘變「鬆柏」全網嘲諷

中國電視劇《夢華錄》是由女星劉亦菲主演的連續劇,於網路上放映後受到許多好評,但昨(16)日臉書社團「拍尾一句」中有網友踢爆,劇中「簡體字轉繁體 ... 於 star.setn.com -

#79.大方廣佛華嚴經(一般)簡體版| Pubu - Read and Publish eBooks

Details ; Released. 2022/11/08 ; Language. Simplified Chinese ; File format. PDF: Fit in large screen ; Download options. Adobe DRM ; Pages. 1575. 於 www.pubu.com.tw -

#80.简体繁体转化

对华发动' => '對華發動',. '对表中' => '對表中',. '对表扬' => '對表揚',. '对表明' => '對表明',. '对表演' => '對表演',. '对表现' => '對表現',. 於 gist.github.com -

#81.劍橋翻譯| 中英雙語

英語–阿拉伯語 英語–加泰羅尼亞語 英語–簡體中文 英語–繁體中文 英語–捷克語 英語–丹麥語 英語–荷蘭語 英語–菲律賓文 英語–法語 英語–德語 英語–印地語 英語– ... 於 dictionary.cambridge.org -

#82.「华」的繁體字查詢·簡繁轉換

「华」是一個經過大陸簡化過的簡體漢字,它未簡化之前的原始正體字是「華」,兩者對比信息見下表:. 簡繁對照, 簡體字, 繁體字/ 正體字. 字形, 华, 華. 部首, 十, 艸. 於 convert.tw -

#83.史家高華(簡體) / 熊景明、徐曉主編(9789629965396)

史家高華(簡體) · S$34.47 Online Price · S$31.02 Kinokuniya Privilege Card Member Price · Availability Status : Out of stock. 於 singapore.kinokuniya.com -

#84.簡體版本- 國際保險業務專區(OIU) - 商品資訊 - 全球人壽

簡體 版本. 相关商品; 投保方式; Q&A. 相关商品. 全部; 壽險. 1. 終身保障; 主約商品. 全球人壽(國際)新全美利利率變動型美元終身壽險(OIC). 投保年齡:0歲至80歲 ... 於 www.transglobe.com.tw -

#85.中外喜好老外愛簡體華裔好繁體 - 人間福報

美國近十年來興起學中文的熱潮,大華府地區不少公立中、小學都已把中文增列為外語選修課程之一,教學上大致雖維持繁體和簡體中文並用,但簡體字逐成中文教學主流, ... 於 www.merit-times.com -

#86.2023 華康兒風體字型下載影片軟體- alizle.online

華康宗楷體TTF字體下載下載點華康竹風體TTF字體下載下載點華康中明體(P)華康 ... 外* 簡體拼音字系列中只有gb5 字型支援hkscs (+pua) 華康素風體w2: 華康秀風體w3華康 ... 於 alizle.online -

#87.大纪元新闻网- 海外最大中文媒体

字体切换 正体 简体 · 首页 · 即时 · 24小时滚动 · 大陆新闻 · 最新评论 · 美国新闻 · 国际新闻 · 香港新闻 · 台湾新闻 · 社会新闻 · 华人社区 ... 於 www.epochtimes.com -

#88.PS字体下载 - 方正字库

方正白舟大髭115 · 方正字库 株式会社白舟书体 字体对比. 简体. 透过字体传递汉字文化 · 方正字迹-喜体 方正字迹 字体对比. 简体. 繁体. 透过字体传递汉字文化. 於 www.foundertype.com -

#89.2023《字體安裝》繁體中文字體免費下載,超多可愛

▽可商用字體,由翰字鑄造以思源黑體為基礎,投入的開源字型改作-台北黑體Taipei Sans TC,支援英文、特殊符號、繁體中文、簡體中文、日本漢字…非常完整的漢字庫,幾乎不 ... 於 www.pkstep.com -

#90.全8冊)┅閑聽落花┅一跤跌成五歲娃娃,主政太後李夏表示很 ...

盛華(簡體書,全8冊)┅閑聽落花┅一跤跌成五歲娃娃,主政太後李夏表示很無奈。 | 面對糊塗爹實誠哥,善良老實的姐姐,還有那一群妖孽帥哥,只能迎難而上. 於 tw.bid.yahoo.com -

#91.Big5 簡體字型下載網頁影片2023 - sushie.online

遊戯王 Big5 簡體字型下載網頁影片Big5 簡體字型下載網頁影片50款免費的繁體中文 ... 這款字體幾乎不缺字,並保留思源黑體所支援的所有漢字(包含中國簡體、日本漢字和 ... 於 sushie.online -

#92.華康OpenType32-簡體精選版(Mac) - ServerBank力梭資訊

輕鬆由“繁”轉“簡”-華康GB5字庫讓不熟簡體輸入法的用戶,能在繁體中文環境下用繁體輸入法輸入,直接以簡體字顯示。 符合國家標準-使用獨家通過中國國家信息技術標準化 ... 於 www.serverbank.com.tw -

#93.华的繁体字怎么写

简体 转繁体工具提供华的繁体字转换为简体字,华的简体字转换为繁体字,华的繁体笔画数,华的繁体字怎么写,华繁体字如何写,怎么写华的繁体字,华的繁体字正确写法. 於 www.jianfanti.com -

#94.漢典

漢典| 漢語字典, 漢語詞典, 康熙字典, 說文解字, 音韻方言, 字源字形, 異體字. 於 www.zdic.net