藝文空間 徵 才的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦奚淞寫的 給川川的札記:2021傳愛版(隨書附「愛」字剪紙教作) 和姚瑞中的 巨神連線都 可以從中找到所需的評價。

另外網站思劇場也說明:聚思製造端Thinkers' Studio是一個「民間獨立藝文平台」,以「匯聚人才與能量」為 ... 服務內容聚焦於藝文空間經營、藝文工作者陪伴、藝文活動製作規劃、國際藝文生態 ...

這兩本書分別來自聯合文學 和典藏藝術家庭所出版 。

國立臺灣大學 建築與城鄉研究所 黃蘭翔所指導 余一蕾的 田中央事務所「地點性」建築實踐之研究 (2020),提出藝文空間 徵 才關鍵因素是什麼,來自於現代建築、宜蘭經驗、地域性、地點性、空間體驗。

而第二篇論文國立聯合大學 臺灣語文與傳播學系碩士班 盛鎧所指導 閻瑞華的 表達即療癒:侯俊明《身體圖》之書寫與圖像 (2019),提出因為有 侯俊明、身體圖、同性戀、生命書寫、療癒的重點而找出了 藝文空間 徵 才的解答。

最後網站不只好萊塢編劇大罷工,劇場界「報復性搬演」也值得關注|ANT則補充:在疫情之前,過去都是百老匯規模的表演有候補演員的配置,才比較常見。 ... 多年以來,身邊不乏有資深的劇場工作者們在各種規模的表藝空間裡走跳。

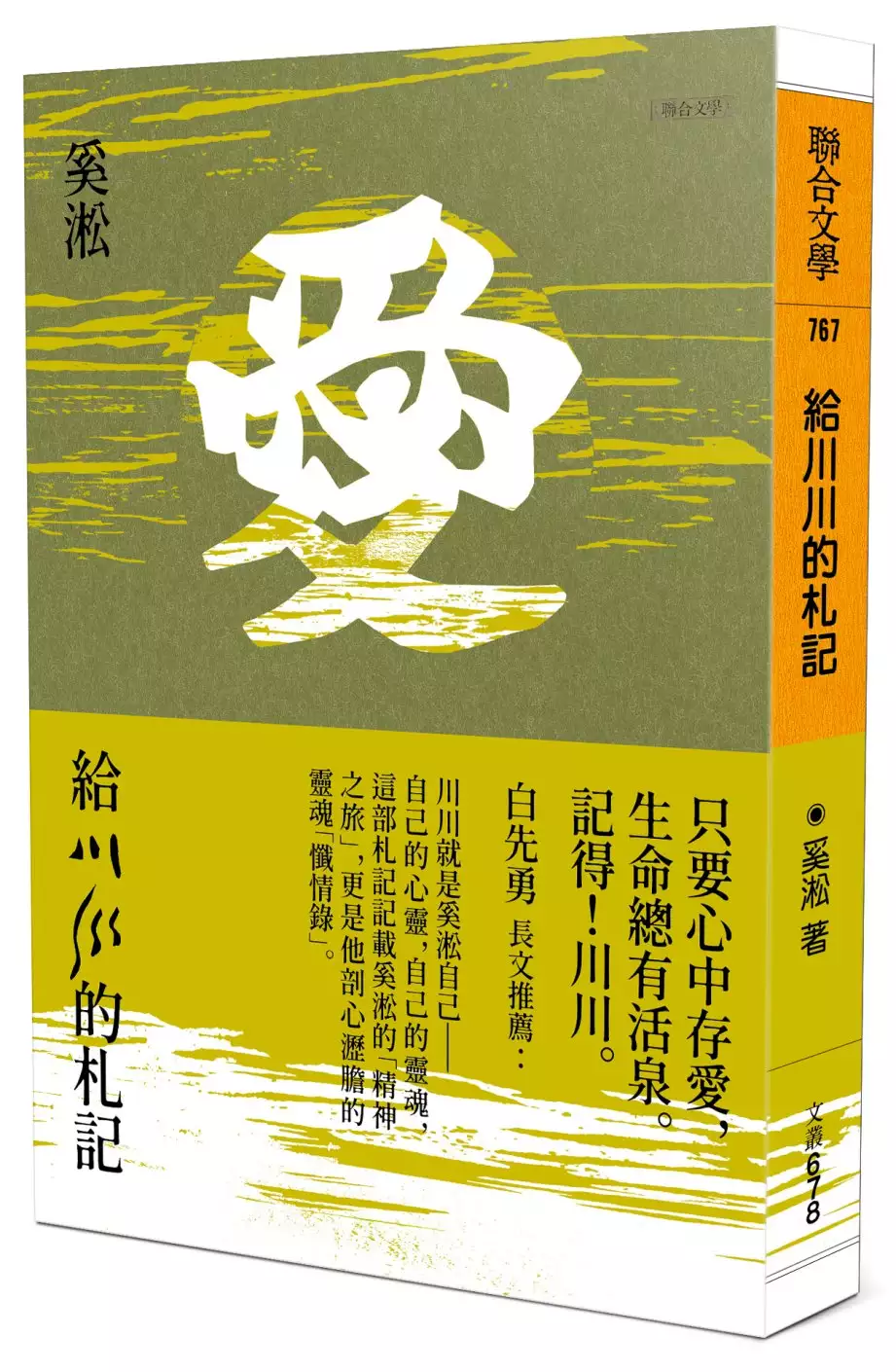

給川川的札記:2021傳愛版(隨書附「愛」字剪紙教作)

為了解決藝文空間 徵 才 的問題,作者奚淞 這樣論述:

只要心中存愛, 生命總有活泉。 記得!川川。 一本傳愛之書, 記寫人的嚮往與生命思維, 只為傳述一份人生的變化和感動給你。 從朝曦到日暮,由青春到年老,縱然人生情境如萬花筒般紛陳千萬現象,一個「愛」字卻始終傳遞,並且雕造、成就了我們心靈的面貌。 吾人出生於愛;隨順並歸依於愛;歷經種種礙難與困縛,盼望終究能成全於愛。 川川,即或人生有時不免孤獨,我總信賴生命會聯結生命,而人畢竟是要與人相依相存的。 川川,活著真好! ◆ 年少時出於內在的不安與脆弱,也對人生充滿質疑與憂悶,作者藉由書寫札記,重重探問生命存在的真義。歷時一年半載,他每月

記下思緒的點點滴滴,種種存在的感動和疑惑,傾訴給他心中唯一的對象「川川」—— 一條流動的河川;這流水就彷如內心變動不居的意識流,於焉展開一場文學式的高我對話。 什麼是死、什麼是生? 如何解釋心靈的渴盼、苦惱和無止境的嚮往? 奚淞創作於三十五年前的系列札記,呈顯他對生命存在問題的特殊洞達與感謝心情,逐篇且收錄十八幅宣紙彩繪。以文、以圖,思考人生焦慮與痛苦的來由,湧現微笑希望的活水。 ◆ 宇宙間至大的神祕,可以歸結為小小的一個字——愛。 隨書附:奚淞「剪紙傳愛」,窗花教作! 窗花貼在玻璃窗上,是一種光的藝術。 「愛」的剪紙其鏤空透光的背景作圓形。圓,古來心靈象徵

,又稱之為「曼陀羅」。中間嵌入筆劃飽滿連結的「愛」字。朝輝夕陰變化中,剪紙窗花上愛字或隱或顯,就像一朵盛開、紅豔的大花。它也是人人心中藏有的一朵花。 來,學做剪紙,把愛傳遞出去罷。 名人推薦 ◆白先勇長文推薦:川川就是奚淞自己,這部札記記載奚淞的「精神之旅」,更是他剖心瀝膽的靈魂「懺情錄」。

藝文空間 徵 才進入發燒排行的影片

本集主題:林瑩真-繪畫創作展

專訪: 林瑩真

從草本植物中擬態,轉化內心的秘密花園

初識創作者林瑩真,在採訪的過程當中,不難發現在她從容理性的外表下,擁有著對藝術極深的熱情。幼時開始,林瑩真即對畫畫相當感興趣,對於日常生活物件的造型與質地,也會特別的去留意並記憶下來。國小時期曾到畫室短暫學習,一直到大學、研究所時,才真正進入到藝術領域,受到正規的藝術教育。

在林瑩真的手札、電腦的資料庫中,尋找出不少有關植物的攝影與鉛筆速寫,原來在面對植物的當下是能引起她的創作慾望。追本溯源,這樣紀錄植物的習慣是源於她小學時期,自然科學課時觀察植物所繪製的圖卡,當時她花了很多的心神去蒐集住家與學校附近的植物,甚至親自去種植植物,當種子發芽的喜悅與開花時的驚嘆,那麼樣的美好記憶,或許已根植在林瑩真心底深處。

大學時期,林瑩真以抽象的色彩為主要的創作形式,直到研究所起歸納整理自己的創作脈絡時,才開始思索著創作與自身的關聯性,接而將草本元素置入於她擅長的抽象色彩空間中,這也開創了屬於林瑩真的繪畫風格。

就讀研究所時,林瑩真以抽象繪畫來探討色彩與畫面空間所呈現的意境,透過肢體的勞動,呈現出內在難以言喻的各種狀態與情緒。再加上林瑩真從事兒童美術教學工作,是位教學者,同時也是妻子與母親的角色,尤其是成為母親之後,對生命有了不同的體認,在創作的心境上開始有了變化,也頓時讓林瑩真在創作形式上有了轉變的契機。

從自身連結發現創作題材

林瑩真以草本植物作為創作最主要的對象物,原因是「花」對於性別來說是與女性畫上等號的,她喜歡花,但特別喜歡特出造型與質感的花種,很多野生的草本植物充滿線條感與可以入畫的條件,本身也蘊含豐富的韌性與生命力,既優雅又有暴烈渴望,這與她的個性產生了連結,因此透過林瑩真的繪畫方式,以顏色、草本造型、畫面構成等,來呈現她另一個心靈的風貌。

從植物的特性,開啟了林瑩真對於植物圖像與特質的探究,藉由植物來象徵與隱喻自己,在扮演多重角色的同時,相對背負著許多的責任與使命。但因林瑩真的堅強個性使然,內心夾藏著無比強大的韌性與力量,要來抗衡外在世界的壓力,林瑩真對此解讀為另一種文明與野蠻的狀態,存在於自身的心靈內部,一個微型的部落。

草本植物的百種面向

林瑩真以草本的形象,象徵生命的韌性精神,畫布的空間,即是將心靈意象呈現的小小宇宙,她熱愛在草本植物身上觀看特殊的質地與構造,草本植物的外觀,總是有著不起眼的精緻在裡頭,有時看似平凡無奇,卻是別有洞天,這總會讓林瑩真對大自然的奧妙讚嘆不已,透過對草本的熱愛,而深入觀察並帶入創作中,植物的特性也等同它的個性,有的芬芳;有的嗆辣;有的多刺而有的柔軟,藉由草本植物的書寫,將她的內在轉化為可閱讀的繪畫內容,追尋的是一種純粹與屬於自我本質的靈光。

從抽象繪畫轉以草本形象為創作方向,即是林瑩真在經歷懷孕、生產的過程後,創作心境上有了轉化,經過不停的尋找、試驗,最終在草本植物身上找到了得以延續創作的語言,透過攝影、觀察、速寫以及繪製大量的小尺幅作品,在繪製草本的過程當中,林瑩真漸漸從草本的外觀造形發展出屬於自身的創作語彙,也在大自然之中尋找出生命原初的力量與感動。

從創作中挖掘無限可能

創作之於林瑩真,是與自己相處的重要時刻,可以與另一個自己對話、辯證並找到共識,也能從中發現自己更多的可能。實踐創作時,確實讓她感受到自我的存在,密集的創作歷練,讓她的創作有了風格性,再一次的與她的作品產生對話,創作的對話是直接、感性、帶有多重情感的,呈現的是忘我的狀態,讓作品中想表達的詩意語彙得以依附,進行驗證,並找到可以繼續延伸的動力。

草本植物的外形,深受林瑩真的喜愛,大自然造物的奧妙也讓林瑩真懷抱著高度的探索慾,更想發掘不同樣貌的草本來入畫,透過對草本植物的書寫,從中創造出屬於她的藝術形式,對於這樣的創作過程,林瑩真享受其中,而樂此不疲。

林瑩真簡歷:

學歷:國立台灣藝術大學美術研究所

獲獎:

2016 作品〈優雅的秘境〉國美館 台灣藝術銀行典藏。

2016 作品〈退場的優雅〉國美館 台灣藝術銀行典藏。

2016 作品〈懸浮的草本〉國立台灣藝術大學 有章藝術博物館 典藏。

2015 「第三屆王陳靜文繪畫創作獎」 入選。

展覽記錄:

2016 《閱讀一首草本詩》,醉美空間,台南,台灣。

2016 《草本的優雅與暴烈》個展,國立台灣藝術大學 大觀藝廊,台北,台灣。

2011 《曖.蔓延》個展,黑白切藝文空間,台中,台灣。

策展單位粉絲頁: 金車文藝中心(南京館)

展出日期:2017/07/01-2017/08/27

開放時間:每日11:00-18:00(周一休館)

金車南京館地址:台北市南京東路2段1號3樓

田中央事務所「地點性」建築實踐之研究

為了解決藝文空間 徵 才 的問題,作者余一蕾 這樣論述:

在1950年代,出於對近代主義的反省,地域主義(Regionalism)試圖恢復有人性的環境並創造讓人感到有溫度的建築。此時恰是「現代主義中國建築」在台灣萌芽的時期,也正是國民政府來台極力鞏固政權的開端。隨著政治影響力的增加與自由創作空間的緊縮,「明清宮殿復興樣式」建築逐漸成為支配台灣建築界的權力。本應紮根台灣土地的「真實的」地域性建築,異化成了極富東方神韻的「虛假的」地域性建築。在1970年代末,以漢寶德為首的第二代建築師開始關注台灣傳統建築的研究與保存,但多為以語彙為主導的「表象式」地域主義建築。1990年代,在解嚴的社會背景之下社區營造逐步興起,台灣建築關懷的對象逐漸擴展到民間及更多元

的族群。在宜蘭地區湧現出的眾多關懷在地環境的建築師團隊中,田中央建築團隊是典型代表。相較於戒嚴時期湧現的激昂卻空洞的地域性表現,田中央的在地實踐更能連結真實的地方生活與環境。然而,田中央團隊的建築實踐常被譽為宜蘭地域性建築之典範,甚至被廣泛誤解為代表著宜蘭的地域性風格。「地域性」在頻繁甚至氾濫的使用過程中,早已模糊化形成一種感覺的表述,而無法具體指涉某種特定操作方法下生產出的建築樣式,或是某派意識鮮明的建築主張。因此,本研究首先對西方建築史脈絡進行爬梳,釐清地域主義及其批判的真實意涵;其次,探討在台灣地區特殊政治力影響下發展而成的「地域性」建築;進而在此基礎上,回顧不同研究者對田中央事務所生產

的「地域性」建築,以及對宜蘭風格的論述與誤讀之可能性;最後,對田中央事務所的四個建築案例(壯圍沙丘、櫻花陵園、羅東文化工場、中山小巨蛋)及建築所在的地點(Place)進行深度剖析。本研究從空間與時間向度分析田中央建築團隊對於「空間體驗」的態度,以及空間與環境設計的操作手法,以詮釋其「地點性」表達的空間實踐特質。

巨神連線

為了解決藝文空間 徵 才 的問題,作者姚瑞中 這樣論述:

「欲」、「神」之間的連線與距離── 「若將巨大神像比擬為超級電腦,筆記電腦可視為小尊神像供奉在家,電腦主機需要與伺服器連線才能展現其神通廣大,神像透過法師念咒開光就像電腦需要開機密碼,分神出去的眾多神像需要與主神連線……」 臺灣宮廟文化獨步全球,舉凡奇人異士、文人騷客、販夫走卒皆在此叩首,善男信女、黑白兩道、三教九流無不跪拜。本書以地毯式搜索,拍攝三百餘尊中、大型神偶,全面呈現臺灣民俗文化中獨特的人文地理景觀,展現超越宗教建築、民俗活動或信仰儀式的「欲力具體化」。 《巨神連線》攝影集,是藝術家姚瑞中用了一年半的時間在臺灣與金門、馬祖、澎湖各處田野走尋,以底片拍攝、銀鹽相紙

沖洗,然後再委由老師傅一張張掃圖,而後設計接手又花費半年多的時間,一張張修圖去髒點、討論並編排而成,無關信仰,但神偶雕像底下,是一重又一重的意念、執著與行動所鋪就而成的欲力呈現。 聯合推薦 林志明(國立臺北教育大學藝術與造形設計學系教授) 林宏璋(國立臺北藝術大學藝術跨域研究所副教授兼美術學系主任) 黃建宏(國立高雄師範大學跨領域藝術研究所副教授) 郭力昕(國立政治大學廣播電視學系副教授) 龔卓軍(國立臺南藝術大學藝術創作理論研究所副教授) 徐文瑞(獨立策展人兼藝評家)

表達即療癒:侯俊明《身體圖》之書寫與圖像

為了解決藝文空間 徵 才 的問題,作者閻瑞華 這樣論述:

1963年出生於台灣嘉義縣六腳鄉的藝術家侯俊明,其早期作品如《極樂圖懺》(1992)與《搜神記》(1993)等,將情慾等禁忌題材融入藝術作品中,極具前衛表現與獨創性。2014年的《身體圖》系列創作計畫,當時共訪問67人,完成了67件作品後,他將其分成三套:以男同志為主的《男洞》19組、不限性向單純以生理性別區分的《男槳》17組以及《女島》31組。本論文以文本分析法、深度訪談法論述《身體圖》系列創作。在《男洞》系列中探討自我與他人:同志面對學校同儕的不友善,他們如何應對與調適心理。在《男槳》中,會談及這些青春男體與家庭的互動,他們如何面對與釋懷。在《女島》中則敘說她們的自我與身體之間的關聯,如

何排解這些身體上的病痛。最後從這些受訪者中爬梳其生命書寫,他們面臨相同的困境,所受到傷害的不只是身體,也包括精神層面的。侯俊明的《身體圖》所採取的訪談計畫具有療癒作用,特別是受訪者藉此回顧生命歷程,並使其創傷得以撫平。

藝文空間 徵 才的網路口碑排行榜

-

#1.【舞台職業安全提升計畫】舞台職業安全專題工作坊

「舞台職業安全提升計畫」係由文化部指導、本會主辦,以提升表演舞台的職業安全意識、健全藝文空間、表演舞台工作的職業安全環境及規範職業安全機制為 ... 於 www.tatt.org.tw -

#2.典美藝文空間 - 敬典文教基金會

2007年由典美文化基金會設立之專屬藝文專屬空間,不僅作為靜態藝術文化展覽場地 ... 發表或是成果發表的場地,也將呈現動態互動教學及現場創作之活動空間、工作坊。藝 ... 於 www.hoss.org.tw -

#3.思劇場

聚思製造端Thinkers' Studio是一個「民間獨立藝文平台」,以「匯聚人才與能量」為 ... 服務內容聚焦於藝文空間經營、藝文工作者陪伴、藝文活動製作規劃、國際藝文生態 ... 於 www.tkstheatre.com -

#4.不只好萊塢編劇大罷工,劇場界「報復性搬演」也值得關注|ANT

在疫情之前,過去都是百老匯規模的表演有候補演員的配置,才比較常見。 ... 多年以來,身邊不乏有資深的劇場工作者們在各種規模的表藝空間裡走跳。 於 crossing.cw.com.tw -

#5.藝文聚落 - 嘉義市立美術館

嘉義車庫園區日治時期舊名「北門修理工場」,原址設於北門機關庫,主要工作為建造、修理阿里山鐵路各式車輛,迄今已近百年歷史。許多珍貴阿里山退休火車,也是保存於此。 於 chiayiartmuseum.chiayi.gov.tw -

#6.餐飲結合藝文空間新型展覽正夯 - PeoPo 公民新聞

所以我們找尋的比較像是說,我們希望能夠找到那些,即便他們有一份正職的工作,他們還是在藝術的創作上有很大的熱情那樣子的人,然後去做。」 轉型之後 ... 於 www.peopo.org -

#7.藝文空間 - 新竹.城市博物館

臺大藝廊除了邀請各地藝術家前來參展外,也讓熱愛藝術創作的院內同仁有展示其作品的空間。 醫院同仁自2012年創立油畫社,在辛勤工作之餘一同學習作畫,社長表示,耐心與 ... 於 hsinchucitymuseum.hccg.gov.tw -

#8.桃市觀旅局辦聯合徵才釋出近2千個職缺薪上看5萬 - 三立新聞

為因應疫後觀光產業迅速發展及觀光產業缺工問題,桃園市政府觀光旅遊局與桃園市政府勞動局及桃園市政府就業職訓服務處今(17)日於桃園藝文廣場, ... 於 www.setn.com -

#9.屯區藝文中心網站

112年下半年屯藝講堂一覽表. 屯區金鼓藝端午 ... 屯區藝文中心、霧峰區五福國小、太平區坪林國小、大里區美群國小05/13(六) ... B1藝享空間. 01/15(日)~06/25(日). 於 www.ttdac.taichung.gov.tw -

#10.ARTOGO 帶你看展—最新職缺徵才中|CakeResume 找工作

透過沈浸式的線上觀展體驗,ARTOGO 串連線上與實體、打破時間與空間,成為藝文愛好者跨越不同城市與國家的任意門,盡情的享受所有想看的世界。 於 www.cakeresume.com -

#11.校內徵才 - 清華大學

行政公告 · 校內徵才 · 校外徵才 · 招生公告 · 藝文活動 · 學術活動 · 學生活動 · 其他公告 ... 於 bulletin.site.nthu.edu.tw -

#12.【徵才公告】節目企劃與執行碩士級約用幹事 - 臺大藝文中心

八、應徵方式:請備妥以下資料,並依序彙整於單一pdf檔案中,檔名為「11008應徵約用幹事_姓名」,於110年8月5日17:00前以電子郵件寄送至[email protected],主旨 ... 於 arts.ntu.edu.tw -

#13.藝空間 - 國立陽明交通大學藝文中心

... 等多元視覺藝術活動,場地主要利用(交大校區)浩然圖書館地下一樓「藝文空間」以及(陽明校區) 知行樓前棟穿堂「藝空間Art Space」。 ... 藝起走跳:藝評寫作工作坊. 於 arts.nycu.edu.tw -

#14.人才招募 - 台北市文化基金會

本會受臺北市政府文化局之託,經營管理藝文館所包括:松山文創園區、西門紅樓、 ... 徵選流程:投遞履歷→履歷審核→面試徵選→任用流程→寄發錄取通知→報到若符合職 ... 於 www.tcf.taipei -

#15.藝文空間,展覽,藝術鑑賞,親子活動| Tag archive for 徵才

2023 暑期實習徵才中!! 帕帕拉夏藝文中心坐落在人文薈萃的台北永康街,主要以複合式的藝術展覽為主軸,店內硬體設計層次多元,使每個展覽足以呈現出不同的風貌,讓 ... 於 pprsa-art.com -

#16.JV 藝文空間藝術工作室介紹 - Tasker出任務

[ 藝文] 和[ 空間藝術]是我想打造的文字和空間的藝術創意,不一樣的藝術和獨一無二的創意。以及一席迫不及待與您分...|專長:景觀園藝設計、採訪編輯/文字編輯、膳食 ... 於 www.tasker.com.tw -

#17.藝文空間徵才 :: 全台哺乳室分佈網

(VarRef seems refers to $GLOBALS) This message can be cancelled using parameter 'noerr'. TinyButStrong Error in field [var.kyhigh05...]: the key 'kyhigh05' does ... 於 nursingroom.iwiki.tw -

#18.台北15間複合式藝文空間推薦!隱身巷弄的央行府邸體驗紙醉金迷

立足於內湖的文心藝所是一座以建築以及城市為主題的藝文空間,內部規劃為咖啡廳、工作坊以及書店三大空間。一樓的咖啡廳,設有寬敞的沙發座位以及階梯平台 ... 於 www.harpersbazaar.com -

#19.徵才資訊 - 桃園市政府藝文設施管理中心

版權所有©桃園市政府藝文設施管理中心Copyright 2020 Arts Facilities Management Center, Taoyuan. All Rights Reserved. 網站使用意見調查. 於 www.afmc.gov.tw -

#20.台灣藝文青年的勞動貧窮,與藝術教育的僵化 - 端傳媒

這些青年藝文工作者們,十之八九經歷過類似的尷尬經驗──不斷被家人朋友詢問:「你的薪水有多少?」…… 於 theinitium.com -

#21.行政庶務人員(畫廊:輕映19藝文空間) - 八陞有限公司

設計美工人員藝術科系相關人員, 畫展活動策展人員。 工作地點. 高雄市鳥松區昌隆街67號. 於 www.chickpt.com.tw -

#22.藝文特區個人工作室、辦公室、開放空間住家-桃園市房屋出租

591租屋網為您提供桃園市租屋資訊,桃園市桃園區59號房屋出租,藝文特區個人工作室、辦公室、開放空間住家。租房子就上591租屋網! 於 m.591.com.tw -

#23.中山73影視藝文空間試營運台中人專屬藝術電影放映空間- 生活

屬於台中人的藝術電影專門放映展演空間「中山73影視藝文空間」,今日試營運,內部有會議室、多功能藝文展覽區及座位36席的迷你放映廳。 於 news.ltn.com.tw -

#24.後疫情時代,藝文空間的根本脆弱與可能出路 - 台北村落之聲

博物館空間與藝文場所在新冠肺炎持續瀰漫的一年中,成為首當其衝的受害者。 ... 因此,不可至否的,人類在藝文空間的投入,不管是從業人員、工作者或 ... 於 www.villagetaipei.net -

#25.【台南老屋專題】老屋再生的藝文空間 - MOT TIMES 明日誌

加力畫廊有著文人墨客的文字累積,也成為文史工作者研究時究的史料的依據。 藝術的奇想之家,K's Art當代藝術空間. K's Art 當代藝術空間座落在台南市擁有 ... 於 www.mottimes.com -

#26.醫療創造雙贏2022現代藝文空間義賣展支持東 ... - 台東基督教醫院

2022現代藝文空間義賣展開幕. 以「將藝文與醫療兩項台東較弱勢及發展較不完善的領域結合,創造雙贏並朝正向發展,符合地方發展所需」為宗旨,由台東縣 ... 於 www.tch.org.tw -

#27.【CC Gallery藝文空間】吳竟銍《微觀下的森林 首飾 ... - 文化部

「CC Gallery藝文空間」係以創辦人吳竟銍WU,CHING-CHIH 名字當中CC縮寫取名,但另一層含義則以英文Contemporary Craft (當代工藝)做為藝廊的宗旨, ... 於 www.moc.gov.tw -

#28.藝文空間的親切感朋丁的生活現場 - 遠見雜誌

工作人員輕鬆的與參觀者交談,適時推薦相關喜愛資訊。負責人說,每位工作人員都會煮咖啡,雖然不是世界級、冠軍的沖泡技巧,但卻了傳達一種親切的 ... 於 www.gvm.com.tw -

#29.路易威登Louis Vuitton藝文空間最新展覽《精神現象

這次路易威登Louis Vuitton台灣及帝門藝術教育基金會共同合辦「Spirit of Travel路易威登Louis Vuitton台北藝文空間徵件計畫2013」,在路易威登Louis ... 於 www.vogue.com.tw -

#30.域外藝嚮:形狀一個藝文空間的未竟與可能- 烏梅劇院

從營運策略、人力架構、資源分配、政策監督等,每個藝文空間都發展出獨特的求生心得。本場次邀請竹圍工作室、新樂園藝術空間、臺北當代藝術中心、節點作為與談人,這些機構 ... 於 www.huashan1914.com -

#31.2023年435藝術聚落進駐招募計畫— 藝術家工作室(第5期)

地點:板橋435藝文特區枋橋大劇院(板橋區中正路435號) ... 若為與435藝術聚落之個人(或團體)2組以上合辦,相關民眾參與人數或展覽空間需為合辦組數之倍數。 於 435artzone.ntpc.gov.tw -

#32.月薪上看5萬桃園旅宿徵才向青壯招手 - 聯合報

桃園市觀光旅宿青銀共創人才媒合活動昨天在桃園藝文廣場舉行,37家業者釋出近2000個就業機會,包括服務人員、管理人員、廚師、導覽人員等專技人員需求, ... 於 udn.com -

#33.原藝文空間|生活工藝 - 看見‧太陽

服完兵役的Anthony 在街頭籃球品牌的工作中,接觸到了許多有關於流行品牌產業的相關資訊,並且從中汲取其設計想表達的意識及概念,最後融於自己的作品之中,但當時的他還 ... 於 explorethesun.tw -

#34.東華大學校園公告- 104年下半年度藝托邦藝文空間展覽檔期 ...

分類: 其他公告來源: 藝術學院- 吳淑倫- [email protected] - 電話03-8311448 對象: 全校教職員標題: 104年下半年度藝托邦藝文空間展覽檔期招募中! 於 announce.ndhu.edu.tw -

#35.國藝會「藝術未來行動專案」第二期,16組藝文團體獲1.3億獎 ...

該專案以藝術為核心,向藝術界開啓善門,藝文團體最高達新台幣1500萬元, ... 非常廟藝文空間及小島大歌影音工作室則以島鏈與海洋的概念翻轉台灣所處 ... 於 artouch.com -

#36.布納咖啡-藝文館- 商業空間- 作品欣賞 - 四季芳明‧室內設計

商業空間- 布納咖啡-藝文館 ... 四季芳明-由心出發為您打造舒適空間,一同鑑賞空間藝術。 專業室內設計|建築設計|建築裝修|工程管理. 於 www.sjfm-design.com -

#37.VT Artsalon 非常廟藝文空間

台北市新生北路3段56巷17號B1 / B1, No.17, Lane 56, Sec 3, Xinsheng N. Rd, TaipeiCity 104, Taiwan, Taipei, Taiwan. . +886 2 2597 2525. 於 www.facebook.com -

#38.國立陽明大學藝文中心 - Wix.com

在此,我們每年將辦理一至兩場具醫療特色的視覺文化展覽,以及結合音樂、戲劇、攝影、表演、電影等各藝文領域之講座、工作坊,豐富校內藝文教學與實作。並以學生為主體, ... 於 artsatym.wixsite.com -

#39.藝文空間- 宇揚設計

Keller /kɛlɐ/,德文,地下室之意。 Keller Studio,位在地下室的工作室。 創立於2015年12月,位於宇揚設計地下室的藝文空間,是以藝術為基底致力將「美學」傳遞到生活 ... 於 ton-horizon.com -

#40.「藝文空間」找工作職缺|2023年6月 - 104人力銀行

2023/6/15-5310 個工作機會|主管特別助理【畫飲藝術文創有限公司】、行銷活動企劃CRM【畫飲 ... 提供全台最多工作職缺及求職服務,更多「藝文空間」工作職缺請上104。 於 www.104.com.tw -

#41.東海美術系學生藝文空間

其中「東海43號-創藝實習中心」、「美術系館A+藝術空間」為本系學生重要的展覽實習空間,提供專業展場設備,為維護展覽品質,此二空間展覽申請需要送件審查,每學期由本系 ... 於 fineart.thu.edu.tw -

#42.藝象藝文空間 - 國立臺南藝術大學

臺南藝術大學校徽LOGO · 首頁 · 特色工作室 · 展演 · 藝象藝文空間. 於 www.tnnua.edu.tw -

#43.【轉知】「Art to go! 桃園市兒童美術館『空間遊戲』兒藝工作 ...

桃園市兒童美術館於今年3月至5月「空間遊戲」特展展出期間,開發並舉辦系列教育推廣工作坊,希冀藉由與在地的藝文空間共同推廣兒童藝術教育。 二、 活動資訊: (一) 藝 ... 於 www.bdes.tyc.edu.tw -

#44.關於我們 - 鴻梅文化藝術基金會

每年透過專家甄審具有潛力的藝術創作者及藝評新秀,提供創作基金,輔以工作坊、 ... 基金會持續以教育、藝文及工藝的視角和行動,關懷新竹家鄉和台灣土地至今已達十二 ... 於 www.grandview.org.tw -

#45.在台北市的藝文工作 - Careerjet

Sappho live jazz 藝文展演-餐酒館外場服務員(正職) · 中班門市人員(藝文店 · 【高薪專案】路易莎咖啡正職人員象山藝文-薪資34200↑ · 藝文空間咖啡店徵兼職、正職 · 藝文頻道 ... 於 www.careerjet.tw -

#46.最新消息Latest News - 苗栗縣苗北藝文中心

(第二次公告)苗栗縣苗北藝文中心文創藝品店暨輕食空間規畫招商案(公開評審) · 2023.04.12. (已截標)「苗栗縣苗北藝文中心推動藝文專業場館升級計畫」委託監造技術服務. 於 www.miaobeiac.org -

#47.藝文人才精進工作坊 - 花蓮縣文化局

相信花蓮各藝文工作者在創意培養、技術提升或人才育成上,皆可持續精進 ... 的世界因舞蹈而改變地點︳洄家共好空間(花蓮縣花蓮市中正路551巷13號2樓) 於 www.hccc.gov.tw -

#48.藝文求才| 國家文化藝術基金會

台北當代藝術館誠徵藝術商店工讀生(即日起至2023/7/9止). 財團法人台北市文化基金會台北當代藝術館. 薪資時薪176元, 地區台北市大同區, 時間2023/06/17 ... 於 www.ncafroc.org.tw -

#49.藝文展覽空間」開放供各類藝術工作者辦理展出申請

本館「藝.安泰-藝文展覽空間」開放供各類藝術工作者辦理展出申請. 公告>林安泰古厝民俗文物館藝文展覽空間管理使用須知. 相關檔案. 林安泰古厝民俗文物館藝文展覽空間 ... 於 linantai.taipei -

#50.人才招募 - 臺中市影視發展基金會

財團法人台中市影視發展基金會. 職缺列表. 截止日期. 職位. 工作內容. 詳細內容. 2023/06/26. 推廣組組員. (一) 辦理本會影視推廣活動專業管理與執行(二) 企劃 ... 於 www.tfdf.org.tw -

#51.中央大學藝文中心

主講:張玉美(策展人)及參展藝術家地點:藝文中心展覽空間 ... 中央大學中正圖書館一樓藝術教室或黑盒子劇場報名請洽國立中央大學藝文中心索取簡章(文三館104辦公室) 於 in.ncu.edu.tw -

#52.藝術空間職缺,徵才2023年3月26日 - Indeed 台灣

藝術空間職缺 ; 雲端軟體工程師Nodejs Developer · 年薪900,000 - 1,600,000元. 全職 ; 櫃檯人員 · 月薪27,900 - 32,000元. 全職 ; 資深產品經理Senior Product Manager · 月薪 ... 於 tw.indeed.com -

#53.Sophie HONG 洪麗芬工作室-【藝文空間藝術收藏常設展覽】

【台北】Sophie HONG 洪麗芬工作室-【藝文空間藝術收藏常設展覽】 地點:Sophie HONG 洪麗芬工作室(台北市信義路2段228巷4號) 日期:2022-08-10 ~ 2022-09-30 ... 於 yii.tw -

#54.VT Artsalon 非常廟藝文空間_非常廟股份有限公司 - 面試趣

VT Artsalon 非常廟藝文空間_非常廟股份有限公司面試經驗、面試問題、自我介紹、面試 ... 分享. 工讀生. 尚未 | 2018.04.04 分享. 面試評價. 普通. 面試時間. 2018.03. 於 interview.tw -

#55.ABOUT – 非常廟藝文空間VT artsalon

國際交流計畫除了向國際推廣台灣藝術與文化外,VT也同時帶著青年的策展人與藝術行政一同走向國際,培養其國際視野以及與不同國家藝術工作者的相處之道,使其更具備藝術的 ... 於 vtartsalon.com -

#56.藝響空間「北投區自強街61巷6號1樓」提供藝文團體、工作者 ...

一、目的:提供藝文團體或創作者使用本市閒置之市有公用房地,以達到促進本市藝文展演產業發展及閒置空間再利用目的。 二、辦理依據:臺北市政府文化局藝響空間申請 ... 於 culture.gov.taipei -

#57.藝文訊息- 全球華人藝術網

徵才 訊息. 金車文藝中心徵藝文企劃專員(台北). 金車文藝中心 · 徵才訊息. 2022招募【辜公亮文教基金會】舞台助理. 辜公亮文教基金會. 於 artnews.artlib.net.tw -

#58.好藝文空間工作室, 線上商店 - 蝦皮購物

我們致力於推廣在家一起玩美術, 提供創意材料便利包, 提供親子、團體或下班休閒工作人一份玩美術「好時光」。 歡迎參考公司FB粉絲頁,了解「好藝文空間」 ... 於 shopee.tw -

#59.分類: 藝文徵才JOBS

魯伯特藝術中心|駐村策展人. 自由人藝文資訊Freedom Men Art News 2023-06-09 ... 於 artnews.freedom-men.com -

#60.阿蕉拓展插畫版圖以Showroom打造藝文交流空間 - 好房網News

插畫家阿蕉的筆下創作,結合繽紛色調與抽象意涵,展現出純真無邪的童趣形象;事實上作品充滿童趣味,與阿蕉本人熱愛收藏玩具公仔有關,原本阿蕉的工作室 ... 於 news.housefun.com.tw -

#61.PPP時尚藝文空間:讓美妙的事持續發生 - PPAPER

PPP時尚藝文空間讓美妙的事持續發生. ART & DESIGN / 30 SEPTEMBER, 2021. PPP空間座落在人文、藝術與時尚薈萃的中山赤峰商圈. Photo © PPAPER. 於 www.ppaper.net -

#62.藝文空間 - 財團法人王源林文化藝術基金會

藝文空間 即是平台的具體化,將以人為本致力於藝術文化教育的紮根,以藝術、生活、經濟為軸心,透過多樣化的活動、展覽、工作坊與在地社群的交流,帶領居民領略靜觀自在的逸 ... 於 wylf.org.tw -

#63.辻時藝文空間 - 非池中藝術網

辻時藝文空間,位於台中南屯捷運站附近,是一個以視覺藝術為主的空間,主以推廣台灣攝影藝術, ... 服務項目:展覽空間出租、攝影教學、工作坊、藝文講座。 於 artemperor.tw -

#64.突破過往補助框架思維,國藝會「藝術未來行動專案」第二期 ...

新勝景掌中劇團、立方計劃空間、翃舞製作三個團隊,則就組織長期營運,思索自我定位及擘劃與時俱進的領航發展計畫。非常廟藝文空間及小島大歌影音工作 ... 於 today.line.me -

#65.中山73影視藝文空間徵才的推薦,DCARD、PINTEREST

中山73影視藝文空間徵才的推薦,在DCARD、PINTEREST、MOBILE01、YOUTUBE和這樣回答,找中山73影視藝文空間徵才在在DCARD、PINTEREST、MOBILE01、YOUTUBE就來社群網紅 ... 於 gadget.mediatagtw.com -

#66.藝文空間逆境求生術 2018台灣藝術村聯盟年會

台灣的藝文空間自2000年代開始穩定成長,但營運方向多已隨著政策取向轉為 ... 卻背負著活絡城市空間與當地未來藝文發展使命的日本札幌天神山工作室, ... 於 www.eastcoast-nsa.gov.tw -

#67.串聯生活與藝術-佐佐目藝文工作室|台南中西區藝文空間

佐佐目藝文工作室為一棟私人宅第,一樓的展呈,二樓圖書檔案室及三樓討論區,不定期藝文講座,展場規劃以藝術特展區(以展示為主)和常設區(讓民眾 ... 於 www.i-play.tw -

#68.中心簡介 - 藝術文化中心- 國立高雄科技大學

本校在合併前以專業技術導向的專才培養為目標,在各校區通識人文教育耕耘有成, ... 藝文中心轄下管理共有3處展覽空間,分別為建工校區藝文中心展覽廳、燕巢校區藝文 ... 於 arts.nkust.edu.tw -

#69.交大藝文空間打工心得?-有問必答專區

有一次我經過藝文空間的時候. 看到藝文空間有在徵人的公告. 所以衡量了一下我決定我想去應徵. 一開始是用填表單的方式. 然後藝文空間的人會從裡面挑選 ... 於 www.jobforum.tw -

#70.域外藝嚮:形狀一個藝文空間的未竟與可能 - 竹圍工作室

竹圍工作室二十五週年閉幕論壇- () 竹圍工作室(1995-2021)是臺灣重要的獨立創意空間。站在邊緣的位置,竹圍工作室提供另類邊緣藝術萌芽的機會,也推動國內重要的藝文 ... 於 bambooculture.com -

#71.台中二十號倉庫打造藝文空間 - 人間福報

台中二十號倉庫營運單位加侖工作室總監劉仲倫表示,「二十號倉庫,把台鐵台中站變大了」,旅客往返南北,想歇歇腳,不妨到二十號倉庫逛一圈,欣賞展場的裝置藝術,或與駐站 ... 於 www.merit-times.com -

#72.工作機會| 忠泰美術館

約聘工讀生招聘 · 歡迎大學以上在校生或應屆畢業生,建築、藝術、設計相關科系者。 · 個性細心、穩定、具團隊意識、擅與人溝通,口齒清晰擅長溝通,具有責任感。 · 具備藝文 ... 於 jam.jutfoundation.org.tw -

#73.申請專區- 實習生申請 - 台北國際藝術村

與藝文工作的第一次親密接觸. 台北|寶藏巖國際藝術村藉由藝術家交換及台北藝術進駐,建立起跨越國籍的網絡。其中包含了駐村、展覽、演講、表演、出版等強大的網絡結構 ... 於 www.artistvillage.org -

#74.藝響空間| 林森59 | Taipei City

臺北市政府文化局為提供藝術工作者優惠之創作、排練所需空間,整修【藝響空間─林森59】,作為排練專區使用,設有8間排練室,供表演藝術及數位媒體設計等領域或相關之 ... 於 www.linsen59.com -

#75.竹圍工作室 - 维基百科

竹圍工作室是位於台灣新北市淡水區竹圍的藝文空間,同時也是台灣早期的替代空間(英语:Alternative exhibition space)之一,1995年成立,以在地行動、國際連結為 ... 於 zh.wikipedia.org -

#76.新浜碼頭藝術空間_2024年空間展演申請 - 高雄市政府

S.P.P 空間2024年展演申請2024年度展覽申請即日起至2023/08/10截止(如... ... 首頁 民間藝文. 新浜碼頭藝術空間_2024年空間展演申請. 於 khcc.kcg.gov.tw -

#77.- 客家文化中心藝文空間租借使用辦法

四、費用繳交:審核通過後3 個工作天內繳交保證金與租金,逾期視同放棄。 繳費方式:匯款、轉帳,手續費由申請單位自行吸收。 戶名:財團法人台北市客家文化基金會 ... 於 ssl.thcp.org.tw -

#78.在微光下,從南方出發:台南藝文空間回訪1980-2012 - 博客來

書名:在微光下,從南方出發:台南藝文空間回訪1980-2012,語言:繁體中文,ISBN:9789868859708,頁數:204,出版社:佐佐目藝文工作室,作者:楊佳璇、侯昱寬、 ... 於 www.books.com.tw -

#79.空間實踐作為一種社會實踐—以台北市複合式藝文空間為研究案例

本研究以複合式藝文空間一詞,說明中、小型結合藝文展演與商業經營的複合空間,除進行當代藝術展演以及文化活動外,同時營運其他商業內容,如餐飲、共同工作空間、產品 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#80.專訪AP SPACE 經營團隊:為藝文工作者提供斜槓空間!

AP SPACE 創立於2018 年六月,選擇在捷運跟公車網絡方便的六張犁,雖然成立時間仍不滿一年,但空間的主旨卻非常明確,一群藝文工作者... 於 meet.bnext.com.tw -

#81.藏風藝文空間咖啡店 - yes123求職網

... 成功點「食」成金。。餐廳/餐館。咖啡店。台南市中西區。更多藏風藝文空間咖啡店的職缺工作及相關福利介紹, 請上yes123 求職網投履歷。 於 www.yes123.com.tw -

#82.鶵鳥共同工作室- 鶵鳥藝文空間 - Google Sites

鶵鳥藝文空間是間書店、是工作室也是餐飲空間,我們用我們的角度將生物的美好傳遞給每一個與我們接觸的朋友。 工作室地址:屏東縣竹田鄉中正路38號|統一 ... 於 sites.google.com -

#83.<創業懶人包>拿回人生主宰權()藝文展演空間共同創辦人 ...

Seven接著表示,「當時我們每天除了睡覺都在工作,還曾經為了拍藝人MV工作3天3夜。」為了擺脫失控的生活型態,他們決定離職,重新拿回自己人生的主宰權。 於 mymkc.com -

#84.中正紀念堂轉型願景工作坊邀請專業工作者討論藝文x空間x政治

中正紀念堂轉型願景工作坊邀請專業工作者討論藝文x空間x政治. 2018年1月2日. 【民眾新聞網綜合報導】文化部推動的「中正紀念堂轉型之社會討論計畫」的第4場願景工作 ... 於 tw.yahoo.com -

#85.112年【臺中清水眷村文化園區–微衛星實驗創作基地】駐村 ...

(二)進駐後,除經本局同意,應於7月21日前完成工作室開放空間佈置。 (三)進駐期間,須參與本局舉辦之藝文推廣交流、參訪、藝術家聯合開放日及參與節慶相關 ... 於 www.tcsac.gov.tw -

#86.組織的角色與意義——以新浜碼頭藝術空間為例- AOFA.TW

更以新浜為主體的角度,提供對藝文工作有想法的人一個實踐的平台,如同高森信男在文章中所提及的2020 的新世代策展人並非缺乏策展能力,僅缺乏的是一個實踐的操演平台。 除 ... 於 aofa.tw -

#87.「 藝文」的相關企業與公司|新創・數位人才求職平台 - Yourator

求職網站Yourator 精選徵才企業,讓成長型新創公司與數位科技產業企業更容易被求職 ... 業務跨足「品牌代理」、「時尚選品店」、「藝文展演空間」與「零售商業顧問」。 於 www.yourator.co -

#88.找「藝文相關業」工作職缺機會 - 518熊班

你想找藝文相關業工作職缺機會都在518熊班!推薦最新招募素人直播主熱門平台(開場文創有限公司)、經紀人(開場文創有限公司)、微醺花園[徵廚師](開場文創有限公司). 於 www.518.com.tw -

#89.#嘉義藝文空間hashtag on Instagram • Photos and videos

Top posts. 197 posts · 嘉義|渡對鐵道空間嘉義民雄的酷空間! · 2022.04.16 #心之湖- #療癒性流動畫工作坊. 於 www.instagram.com -

#90.捐助章程 - 富邦藝術基金會

保存藝術文化財產及典藏藝術品。 開創藝文空間推動藝術生活化與推薦藝術創作者。 其他符合本會設立宗旨之文化藝術活動。 於 www.fubonart.org.tw -

#91.我就這樣變成乙方:台灣藝文工作者的生存迴圈|議題 - 新活水

然而,大疫時代顯影的,實是早在2000年前後,已存在台灣20年以上的「藝情」:大量因未受公司制度與薪資保障,無有正職、碎片與個體化的藝文工作者與產業,其身心與收入 ... 於 www.fountain.org.tw -

#92.台灣的美術館與藝文空間| 誠品線上

台灣的美術館與藝文空間:台灣被我們住醜了? ... 高雄市立美術館、新濱碼頭、國立美術館、三義木雕博物館、鶯歌陶瓷博物館以及各家特色藝文空間、鐵道倉庫、工作室… 於 www.eslite.com -

#93.形狀一個藝文空間的未竟與可能——竹圍工作室二十五週年閉幕 ...

歷經時間沈澱後,竹圍工作室期望當下的未竟可以成為創藝工作者的可能。 Located at the edge of the Taipei metropolitan area, the Bamboo Curtain Studio (1995-2021) is ... 於 www.accupass.com -

#94.【藝文空間】職缺- 2023年6月熱門工作機會 - 1111人力銀行

幸福企業徵人【藝文空間工作】約120筆-吧台人員、西餐主廚、廚房-儲備幹部、外場服務、門市-藝文店、內場正職人員、內場兼職人員、外場正職人員等熱門工作急徵。1111 ... 於 www.1111.com.tw -

#95.好藝文空間工作室有限公司 - 台灣公司網

好藝文空間工作室有限公司,統編:83077686,公司所在地:新北市中和區員山路394巷2弄1號3樓,代表人姓名:林萍燕,董監事:林萍燕,設立日期:109年09月11日. 於 www.twincn.com -

#96.想貳藝文空間:實習生 - YOURART藝游網

YOURART藝游網是公開互助的藝企整合行銷平台,服務包含:藝文活動指南、票券團購、藝企 ... 徵才 Careers(6900) ... 空間為複合式藝文空間,還是會接觸簡單吧台工作。 於 www.yourart.asia