蘇珊桑塔格的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦SusanSontag寫的 旁觀他人之痛苦 和法蘭茲.卡夫卡的 卡夫卡日記【完整德文直譯.繁體中文首次出版】都 可以從中找到所需的評價。

另外網站永遠的蘇珊:回憶蘇珊.桑塔格 - Bookwalker也說明:... 桑塔格將努涅斯介紹給她兒子──作家大衛.里夫,兩人開始約會。之後,努涅斯搬進里夫和桑塔格合住的公寓。如她寫道:我們三人住在一起——蘇珊、她的兒子,還有我——這真 ...

這兩本書分別來自麥田 和商周出版所出版 。

國立臺北教育大學 語文與創作學系碩士班 郝譽翔所指導 張晴的 現代女性小說中「獨與毒」的母女關係—— 以《別送》、《人魚紀》、《墟行者》為觀察對象 (2021),提出蘇珊桑塔格關鍵因素是什麼,來自於茱莉亞.克莉絲蒂娃、賤斥、卑賤體、母性空間、母愛創傷、鍾文音、李維菁、洪茲盈。

而第二篇論文東海大學 美術學系 徐嘒壎所指導 魏天健的 城市肖像–凝望中的人群 (2021),提出因為有 當代影像、錄像裝置、存在、疏離、時間的重點而找出了 蘇珊桑塔格的解答。

最後網站【月界】在土星的光環下:蘇珊.桑塔格紀念文選(絕版)_貝嶺等著則補充:【月界】在土星的光環下:蘇珊.桑塔格紀念文選(絕版)_貝嶺等著_傾向出版_初版一刷_原價380 〖現代文學〗AIA · 優惠活動看全部 · 運送NT$ 45 - NT$ 120有優惠合併運費規則.

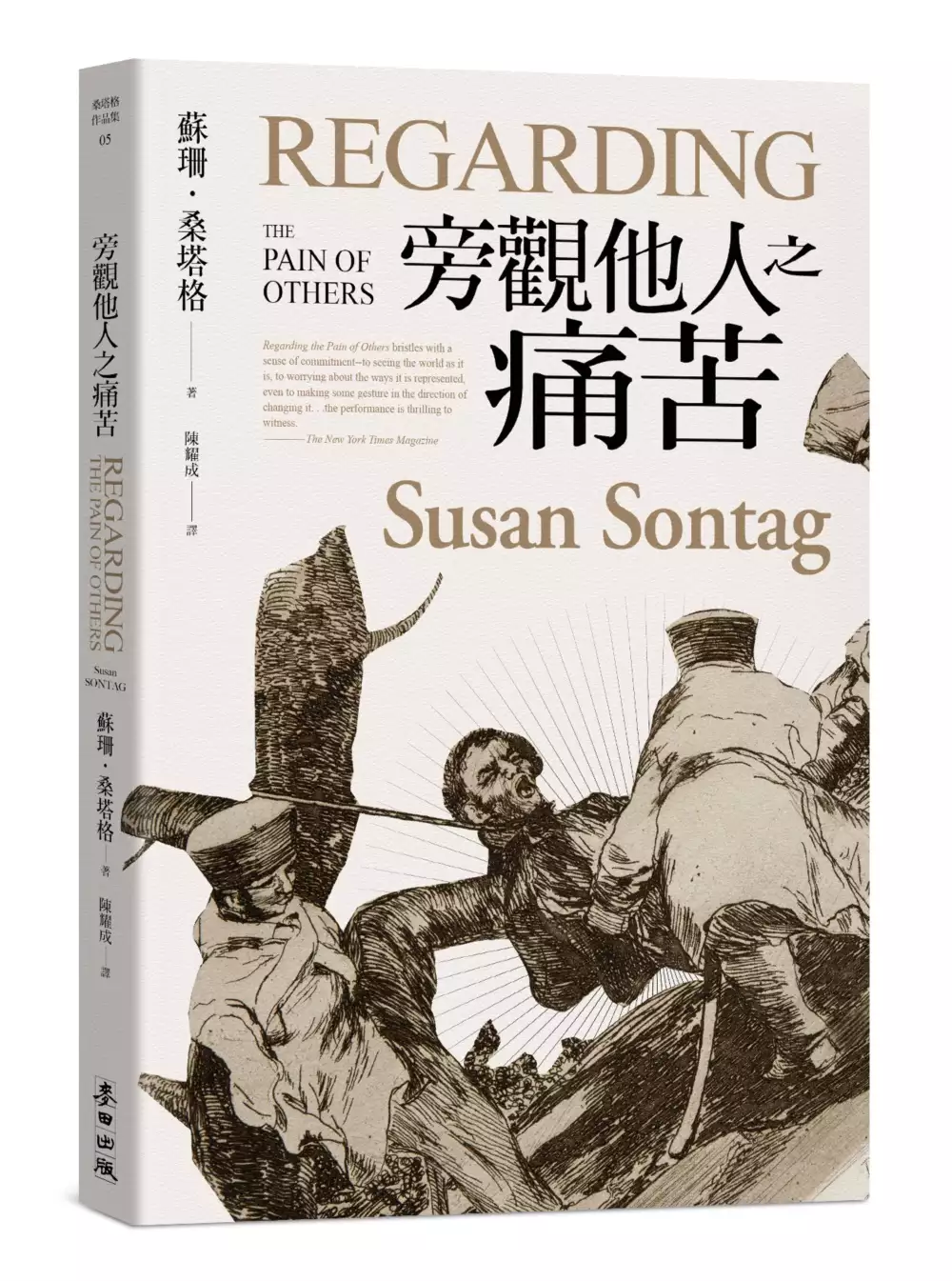

旁觀他人之痛苦

為了解決蘇珊桑塔格 的問題,作者SusanSontag 這樣論述:

旁觀他人之痛苦者,是「我們」 但我們是誰? 我們作了什麼? 繼《論攝影》出版二十六年後,桑塔格再一次對攝影倫理、媒體、社會現實的複雜性,銳利出擊。《旁觀他人之痛苦》既承襲桑塔格極其入微的觀察,以及信手拈來評述經典照片的健筆,本書進一步深入考究戰爭與受苦的影像,並對這些影像所內含或引發的社會意義與影響,提出了與《論攝影》若干相異的觀點。 旁觀他人之痛苦究竟是為了謹記教訓,還是為了滿足邪淫趣味? 究竟是要我們對生命中不能挽回的傷痛感同身受,還是讓我們變得麻木不仁? 毫不過時的戰爭影像論 英文書名中的Regarding一詞同時具有「有關」、「觀看」的意思,本書翻譯為「旁觀」,意指現代社會

影像氾濫成災是否令人傾向於「袖手旁觀」?面對這些苦難,我們即使心生憐憫,是否仍舊消費了他人的痛苦?本書讓我們重新思考影像的用途與意義,更直指戰爭的本質、同情的局限以及良心的責任;另一方面,書中亦是從「戰爭攝影」的角度,重新審視人類戰爭的歷史。 沒有任何攝影圖像的攝影書 雖然這是一本談論攝影的書,卻沒有任何一禎照片。桑塔格認為,照片不能作出「戰爭是地獄」、「這場戰爭全無必要」的說明。她強調,這是文字要去做的工作。 ※ 另外收錄: 〈旁觀他人受刑求〉 (Regarding the Torture of Others, 2004) 總導讀:懷蘇珊.桑塔格─文明的守護與重生 譯後記 ※內文

摘錄: 「我們期望攝影師是愛戀與死亡的府邸中的情報員,期望那些被拍之人都不曾意識到攝影機的存在,期望他們『毫不設防』(off guard)。無論對攝影抱持多麼高雅的看法,都無法削弱人們對這類照片的滿足感:一名機警的攝影師逮住了事件突發的那一剎那。 如果我們認為,只有在事件發生當時,攝影師剛好人在附近並舉機搶拍的照片才算真確的話,那麼絕大多數的勝利照片都不及格。……」 —— 「因為那些『他人』,即使不是敵人,也只是可供觀看的客體,而不像我們,是能夠觀看別人的主體。然而可以肯定的是,那位求饒活命的塔利班傷兵―其命運無比清晰地刊登在《紐約時報》的照片中―也一樣有妻兒、雙親、兄弟姊妹,他們其中的一

員可能有一天會看到這組三聯彩照,看到他們的夫、父、子、兄正身遭毒手―也許他們早已看到了。」 —— 「現代世界的冀盼和道德感中,有這麼一個核心的信念:戰爭是變,雖然難以抑止;和平是常,雖然難以達致。這當然跟有史以來人們對戰爭的看法剛好相反:戰爭總是常態,和平才是例外。」 —— 「血淋淋的拚鬥場面也可以是一種美——可列入雄渾之美或凜冽之美或悲劇之美的範疇——這想法對由藝術家手繪的戰爭圖像而言,可說平凡無奇。但如果套用到攝影圖像身上,就有點不對勁:覺得戰爭攝影很美,似乎很沒良心。然而被蹂躪的風景仍是風景。頹垣敗瓦也有其蒼涼之姿。但承認世貿中心在淪為鬼域之後所拍的照片具有美感,卻像是不識大體,甚至

是褻瀆冒犯。人們頂多只敢說那些圖片很「超現實」——在這委婉的形容詞後面,被斥逐的美學觀畏縮地藏匿著。然而它們之中有很多的確很美麗。……」 桑塔格作品在麥田 《論攝影》 《土星座下:桑塔格論七位思想藝術大師》 《疾病的隱喻》 《蘇珊.桑塔格文選》 《旁觀他人之痛苦》

蘇珊桑塔格進入發燒排行的影片

武漢肺炎的政治經濟學、末世的哲學、N號房事件、吳宗憲談憂鬱症、博恩談強姦、三月好書推薦

本月好書推薦:

Kory Stamper,《為單字安排座位的人》,麥田出版

Johann Hari,《照亮憂鬱黑洞的一束光:重新與世界連結走出藍色深海》,天下

丸山俊一,《資本主義在崩解,我們還有什麼路可走?》,大是文化

本月直播提到的書單:

康德《論永久和平》

梅蘭妮.克萊恩(Melanie Klein)《愛、罪疚與修復》

蘇珊.桑塔格 (Susan Sontag)《疾病的隱喻》

現代女性小說中「獨與毒」的母女關係—— 以《別送》、《人魚紀》、《墟行者》為觀察對象

為了解決蘇珊桑塔格 的問題,作者張晴 這樣論述:

本文以茱莉亞.克莉斯蒂娃的賤斥理論,分析現代女性小說《別送》、《人魚紀》、《墟行者》中「獨與毒」的母女關係,即缺愛女兒們如何修復心中的母愛創傷。第二章分析《別送》中敘事者李雁兒和失能母親的「病」、情人的「欲」難分難捨的關係,母女關係破裂,導致女兒親密關係發展不順,最終女兒以佛理安頓身心,與自我和解。第三章分析《人魚紀》中敘事者夏天與有毒母親因「性創傷」而決裂,最終夏天以跳雙人舞解放女性身體,自我認同,自我療癒。第四章分析《墟行者》中敘事者蘇菲亞與控制狂母親之間「愛的匱乏」,造成母女疏離,最終蘇菲亞透過存在主義的思想,找回自我生存的價值與意義。第五章總結以上,缺愛女兒終於擺脫母親的掌控,不再視

自己為卑賤體,與母親劃清界線,找回自由獨立的主體。

卡夫卡日記【完整德文直譯.繁體中文首次出版】

為了解決蘇珊桑塔格 的問題,作者法蘭茲.卡夫卡 這樣論述:

現代荒誕的起源 魔幻寫實背後的真實獨白 村上春樹、石黑一雄、馬奎斯、波赫士、蘇珊桑塔格、漢娜鄂蘭......都為他筆下描繪的世界所傾倒 洋洋30餘萬字日記,包含卡夫卡走訪德國、法國、捷克北部的三次旅行日記 繁體中文缺席逾70年,台灣首度問世 「點亮的燈泡,安靜的寓所,外面的黑暗, 醒著的最後幾個瞬間,它們賦予我寫作的權利。 而我急於使用這份權利。這就是我……」 「從文學的角度來看,我的命運其實很簡單。為了要描述那夢一般的內心生活,讓其他的事都變得無足輕重, 而以一種可怕的方式枯萎,而且不斷地枯萎下去。別的事物永遠無法滿足我。」 耿一偉(台北藝術大學戲劇系兼任助理教授)──專文導

讀 彤雅立、陳思宏、童偉格、駱以軍、鴻鴻──摯愛推薦 卡夫卡被稱為「現代文學的巨人」,影響20世紀文學之深遠無人能及。其作品描繪現代人在現實中孤獨、困惑、壓抑的處境,乃至有「卡夫卡式風格」(Kafkaesque)一詞的誕生。後世的存在主義、荒謬劇、魔幻寫實等流派,均深受其啟發。 卡夫卡自1910年開始寫日記,直到1923年為止,這也是他一生中最豐沛的創作時期,陸續寫下〈判決〉、〈變形記〉、與《城堡》等重要作品。當一天的工作結束,回到房間,卡夫卡拖著孱弱的身軀奮力寫作,然而最經常陪伴的,仍是他的日記。 卡夫卡將日記視為書寫的第一依託,相較於在小說創作上的自我批判與掙扎,卡夫卡在日記中

更為自由,得以釋放他「腦中的驚人世界」。日記中處處可見卡夫卡的靈感片段、塗鴉、筆記、未完成的殘稿,展現他眼中的荒誕世界,與如夢般的內心活動。 依據卡夫卡的遺囑,這些日記原本應當被焚燬,所幸遺囑執行人、也是卡夫卡的摯友布羅德並未遵從,而是將它們整理出版。這些日記是關於卡夫卡世界的第一手資料,透過這些珍貴文本,我們得以一窺這顆20世紀最獨特的文學心靈,其創作中種種魔幻意象與奇異邏輯,其源頭是從何而來。 本書特色 1. 考量易讀性,選擇以布羅德編纂之德文版為底本,另參酌德國Fischer出版社依據原始手稿出版之「評註版」(Kritische Ausgabe)與相關研究,對中文讀者不熟悉的人

物與背景加以注釋。 2. 每年篇首均附上該年的大事提要,可與日記內容相互參閱。 3. 針對日記中較長而完整的創作片段、夢境、重要人物等,以索引小標標出,並列於目錄,便於查找。 4. 書附年表、卡夫卡手稿與塗鴉。並選用不易泛黃之上質紙,永久典藏。 名家讚語 ●「他的作品不受時間限制,或許更是永恆的。卡夫卡是我們這個災難頻仍的奇怪世紀裡偉大的經典作家。」──波赫士 ●「卡夫卡深深影響了我,他是我寫作的典範,教會我如何誠實地擺脫現實。」──石黑一雄 ●「卡夫卡的作品是歐洲文明的核心,更具有一種普世價值,屬於全人類。」──村上春樹 ●「沒有其他作家比得上卡夫卡,和他相比,喬伊斯顯得愚

昧,紀德太過甜膩,湯瑪斯曼空洞浮誇,只有普魯斯特能勉強與之比肩。」──蘇珊.桑塔格 ●「卡夫卡在文學中是獨一無二的,是真正的「啟示」,像光線一般投射在事件周邊,擁有揭露其內在結構的X光之力量。」──漢娜.鄂蘭 ●「卡夫卡總是把自己推向理解的極限,而且也樂於把別人推往這個極限。」──班雅明 ●「不論你是卡夫卡粉絲、創作者、文學愛好者,或是靈魂曾經受傷、覺得空虛厭世、感受到自己不受世界的理解,《卡夫卡日記》都能為你帶來慰藉,不再感到孤單。」──耿一偉(台北藝術大學戲劇系兼任助理教授,本書導讀者) 精選書摘 ●「期望子女感激的父母(甚至也有要求子女感激的父母)就像放高利貸的人,只要能拿到

利息,他們樂意冒著失去本金的風險。 」(父母) ●「遮蔽我的是我的職業、我想像出來的痛苦或 真實的痛苦、對文學的喜好……等等。但是我太常、也太強烈地感覺到這底下的我,使我無法滿足,哪怕只是勉強感到滿足。而我只需要連續十五分鐘感覺到這底下的我,這個有毒的世界就會流進我嘴裡,就像水流進溺水之人的嘴裡。」(自我) ●「兩個人在一起時,他比獨自一人更覺得孤單。如果他和某個人獨處,對方就會伸手抓他,而他就只能無助地任由對方擺佈。如果只有他一個人,雖然全人類都伸出手來抓他,但是那無數隻伸長的手臂彼此糾纏在一起,誰也抓不到他。 」(兩個人的孤單) ●「我腦中的驚人世界。可是要如何使我自由,也使我腦中的

世界自由,而不至於撕裂。但我千倍萬倍寧願撕裂,也不要把它留在我腦中或是將之埋葬。我就是為此而生,這一點我非常清楚。」(我腦中的驚人世界) ●「不幸在於恐懼,但是幸福卻不是勇敢,而是無畏。勇氣想要的東西也許超出我們的力量,所以幸福不在於勇氣,而在於無畏,平靜的無畏,去正視一切、承受一切。不要強迫自己去做任何事,但不要因為不去強迫自己而感到不快樂,也不要因為應該要強迫自己而感到不快樂。」(幸福是無畏) ●「愛情與悲傷的甜蜜。在小船上她對我微笑。那是最美好的事。一心只渴望死去,卻還苦苦撐著,這才是愛。」(愛)

城市肖像–凝望中的人群

為了解決蘇珊桑塔格 的問題,作者魏天健 這樣論述:

當代社會都市中的人群,不論身處何處,「身體」處於一種集體群居的環境之中,但「心靈」卻處於一種孤寂的狀態,人與人之間因而產生了一種莫名的「疏離感」。隨著全球化都市迅速發展過程,人類的遷移與變革,網絡世界的無遠弗屆,人與人之間的「距離」似乎很近,但其實內心卻是遙遠的。因此本文創作動機與背景,主要探討當代社會人與人之間的疏離感,以及探討當代社會人們渴望的生活模式與存在意義。希望透過本研究之創作計畫,觀察並記錄當代社會個人與群體的內在心靈寫照,反映時代現象,以反思當代社會個人與群體對現實生活的無奈,與面對人生未來缺乏方向感的失焦凝望,所形成的一種情緒表象,用主觀與客觀的視角,來呈現當代社會的真實寫照

。藉著「城市肖像」的創作計畫主題,我介由鏡頭觀察與刻畫,屬於我們這個時代的人物面容,俾找回你我共同的記憶,以說出這些人物的心靈故事。論文內容:緒論部分闡述創作動機與研究對象及方法,第一章為創作脈絡與理念及靈感來源,並針對當代社會現象的觀察梳理與研究分析;第二章為存在哲學文獻探討與哲思分析,及現當代藝術家之間的創作概念分析比較,以及視覺影像如何映射內在心靈的寫照;第三章為創作理念及作品論述,探討個人與群體在城市生活中各種面向之間的關係,並藉由作品內涵探討人存在的真義;第四章則為作品展覽策劃與展示方式等敘述,說明如何呈現當代影像美學的實踐方法。最後,結論叩問生命哲學的存在意義,並說明創作計劃的後續

研究與展望。

想知道蘇珊桑塔格更多一定要看下面主題

蘇珊桑塔格的網路口碑排行榜

-

#1.蘇珊.桑塔格Susan Sontag的書

找書、外文書、查ISBN、出版社就上拾書所。最便利的找書平台,收錄全台的網路書店,一秒快搜百萬本書籍。 於 pickbooks.com.tw -

#2.桑塔格

二○二○年普立茲傳記文學獎得獎鉅著. 蘇珊.桑塔格生平最完整重要傳記☆. 她的著述,犀利而挑釁,引領思辨,. 永遠地改變了我們「看見」事物的 ... 於 www.bookrep.com.tw -

#3.永遠的蘇珊:回憶蘇珊.桑塔格 - Bookwalker

... 桑塔格將努涅斯介紹給她兒子──作家大衛.里夫,兩人開始約會。之後,努涅斯搬進里夫和桑塔格合住的公寓。如她寫道:我們三人住在一起——蘇珊、她的兒子,還有我——這真 ... 於 www.bookwalker.com.tw -

#4.【月界】在土星的光環下:蘇珊.桑塔格紀念文選(絕版)_貝嶺等著

【月界】在土星的光環下:蘇珊.桑塔格紀念文選(絕版)_貝嶺等著_傾向出版_初版一刷_原價380 〖現代文學〗AIA · 優惠活動看全部 · 運送NT$ 45 - NT$ 120有優惠合併運費規則. 於 www.ruten.com.tw -

#5.蘇珊‧桑塔格文選

蘇珊‧桑塔格文選| 作者: 蘇珊.桑塔格| 麥田2005/04/06出版| 類別: 社會哲思> 哲學/當代思潮> 當代思潮| ISBN: 9789867413963 | 語言: 中文繁體. 於 www.kingstone.com.tw -

#6.蘇珊·桑塔格 - 維基百科

蘇珊 ·桑塔格(英語:Susan Sontag,1933年1月16日—2004年12月28日)是一名美國作家、評論家和女權主義者。她被認為是近代西方最引人注目、最有爭議性的女作家及評論家之一 ... 於 zh.wikipedia.org -

#7.蘇珊.桑塔格Susan Sontag中譯全集

... 《死亡匣子》Death Ki劉國枝譯;上海市:上海世紀出版股份有限公司譯文出版社;2009;9787532748563。 購買蘇珊.桑塔格Susan Sontag中譯全集. 於 shopee.tw -

#8.在土星的标志下(论本雅明)(苏珊·桑塔格,1978年)

... 珊·桑塔格. 1978年. 〔来源〕《苏珊·桑塔格文集》. 在他的大多数肖像照中,他的头都低着,目光俯视,右手托腮。我知道的最早一张摄于一九二七年——他当时三十五岁,深色鬈 ... 於 www.marxists.org -

#9.严肃的囚徒:为什么桑塔格如此重要?

苏珊 ·桑塔格只是生对了时候吗? 於 www.jiemian.com -

#10.【攝影觀點】蘇珊·桑塔格(Susan Sontag)觀看電影《惡水真相》 ...

作為紀實攝影師拿起底片相機在拍攝一張抗爭照片的同時,他像是蘇珊·桑塔格(Susan Sontag)《論攝影》(On Photography)提到的一把獵槍,在遠處靜靜觀看 ... 於 vocus.cc -

#11.蘇珊‧桑塔格的攝影美學思想析辨

高浩容 · Kao Hao-Jung · 蘇珊‧桑塔格的攝影美學思想析辨 · An Analysis of Susan Sontag's Thought of Photography Aesthetics · 尤煌傑. 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#12.蘇珊.桑塔格(Susan-Sontag)

蘇珊 .桑塔格(Susan-Sontag). 很抱歉,查無符合商品,為您推薦下列相似商品. 綜合推薦; 新上市; 月銷量; 價格; 篩選. 商品分類; 品牌. 於 www.momoshop.com.tw -

#13.從西蒙波娃到桑塔格:重新認識自己的起點

西蒙波娃與桑塔格都是非比尋常的女性,關於她們的敘事,就像一面鏡子,映照出我如何看見自己。這正是我們重新認識自己的起點。 蘇珊.桑塔格。 於 www.verse.com.tw -

#14.17歲結婚、再帶著皮箱離婚,蘇珊桑塔格Susan Sontag 西方 ...

本專欄致力於挖掘女作家的風格,從她們的衣櫥窺見她們的人生故事。 ↑蘇珊桑塔格. 寫這篇文的時候,我剛剛看完 ... 於 today.line.me -

#15.【書摘】《桑塔格》

在一本未出版、只是改了當事人名字的回憶錄中,蘇珊寫道在她氣喘發作時,蜜爾崔德「總是最不知所措的一個,她受不了看到女兒推開蓋在身上的被單、跪在床上 ... 於 voicettank.org -

#16.與桑塔格共進晚餐

這將會是我進入紐約文人生活的起始。我欽佩蘇珊.桑塔格,那些我以為只有男人們才可能寫出來的內容:觀念宏大、歐洲規範、歷史背景,同樣在她大膽的筆端下現出。 於 www.sulanteach.net -

#17.旁觀蘇珊·桑塔格

對二十世紀最有影響且具啟發性的思想家的一生細緻入微的探索。在其職業生涯中以一貫的熱情與優雅勇於表達自我,蘇珊桑塔格成為世代間最著名的文學、政治與女性主義 ... 於 www.nowe.com -

#18.《苏珊桑塔格:精神与魅力》上集

[德]丹尼尔•施赖伯著郭逸豪译讲者:郭逸豪中国政法大学法学院法律史研究所讲师作者丹尼尔•施赖伯在本书中描绘了迷人女作家—— 苏珊 · 桑塔格 充满矛盾和冲突的一生,呈现出 ... 於 www.cafamuseum.org -

#19.女人迷womany - 今天是#蘇珊桑塔格生日❤️...

今天是#蘇珊桑塔格生日❤️ 她不僅是一名小說家、哲學家、文學批評家、符號學家,也是電影導演、劇作家與製片。更被譽為「當代最偉大知識分子」! 於 zh-tw.facebook.com -

#20.蘇珊桑塔格| 優惠推薦2023年10月

推薦您在樂天市場挑選蘇珊桑塔格,享樂天市場限定優惠,再享天天1%回饋無上限,付款可使用樂天點數、ATM、信用卡、LINE PAY、先享後付、貨到付款等多元支付,讓選購蘇 ... 於 www.rakuten.com.tw -

#21.是什么让我感觉强大? | 苏珊·桑塔格_男性

苏珊 ·桑塔格(Susan Sontag,1933-2004 )。美国文学家、艺术评论家。写作领域广泛,在文学界以敏锐的洞察力和广博的知识著称。除创作小说, ... 於 www.sohu.com -

#22.讀蘇珊桑塔格《論攝影》(上):存在感被嚴重剝奪的現代人

蘇珊桑塔格 的《論攝影》,適當的定位是一種關於影像的生命政治學。因此,它不僅僅是美學,更是一種政治學。它甚至不止步於政治學,而是一種生命哲學。 蘇 ... 於 www.thenewslens.com -

#23.蘇珊.桑塔格《論攝影》:我們的眼睛還是我們的眼睛嗎?

《論攝影》是桑塔格寫於1977年的著作。是一本探討攝影、影像的哲學專著。儘管到了2020年關於攝影的討論和現象已有許多變化,但這本書至今仍是攝影領域 ... 於 medium.com -

#24.永遠的蘇珊:回憶蘇珊.桑塔格| 西格麗德.努涅斯著| 聯經

國際知名作家書寫傳奇不朽的文青女神──回憶寫作中的代表之作呈現更「蘇珊」的人性面向一個躁動不安、才華洋溢的靈魂美國國家圖書獎得主,《摯友》、《你受了什麼苦》 ... 於 ebook.hyread.com.tw -

#25.蘇珊·桑塔格

蘇珊 ·桑塔格原名Susan Rosenblatt,是Jack Rosenblatt和其前妻Mildred Jacobsen的親生女兒。Jack是從事毛皮生意的猶太商人,在桑塔格5歲時因肺結核死於中國 ... 於 www.wikiwand.com -

#26.從蘇珊桑塔格到佩蒂史密斯!Girls On Fire 七本女力書單

從蘇珊桑塔格到佩蒂史密斯他們竭盡心力去活,用自己的生命經歷照亮他人,七個女力故事!讓你重新思考生命的意義。 身為Facebook 營運長的她、隻身徒步 ... 於 womany.net -

#27.楊煉:為什麼蘇珊・桑塔格被稱為美國最後一個「歐洲式」知識 ...

【01哲學編按】今天是作家、文化理論家蘇珊・桑塔格(Susan Sontag)的忌日。朱又可於2018年曾訪問詩人楊煉(Yang Lian),後成書《被偷走的骨灰甕. 於 www.hk01.com -

#28.蘇珊.桑塔格(Susan Sontag) - 旁觀他人之痛苦

旁觀他人之痛苦者,是「我們」但我們是誰?我們作了什麼? 繼《論攝影》出版二十六年後,桑塔格再一次對攝影倫理、媒體、社會現實的複雜性, ... 於 books.google.com -

#29.購物車

作者:蘇珊.桑塔格. 出版社:麥田(城邦). 出版日:2022-07-30. 定價:260元. 特價:85折!221元. 夏天,大家都在做什麼?[1版/2022年7月/XI3Q]. 作者:羅陶蘇珊娜.伯納. 於 www.wunanbooks.com.tw -

#30.人應當怎麼生活?-蘇珊.桑塔格給世人的啟示

九一一事件時,美國舉國同聲譴責恐怖分子,將「我們」「好人」「勇敢強大」與「他們」「壞人」「卑鄙懦弱」二分時,桑塔格在一篇「強大幫不了我們的 ... 於 www.gvm.com.tw -

#31.論攝影(Traditional Chinese Edition)

蘇珊 .桑塔格(Susan Sontag) 經典攝影理論、攝影史、文化評論名作所有運用影像創作、拍照、攝影的人必讀! ☆《論攝影》於一九七七年出版,榮獲當年美國國家書評獎 ... 於 www.amazon.com -

#32.蘇珊·桑塔格- 維基百科,自由的百科全書

蘇珊 ·桑塔格(英語:Susan Sontag,1933年1月16日—2004年12月28日)是一名美國作家、評論家和女權主義者。她被認為是近代西方最引人注目、最有爭議性的女作家及評論家之一 ... 於 m.amv.org.mx -

#33.桑塔格的價格推薦- 2023年10月| 比價比個夠BigGo

旁觀他人之痛苦(蘇珊桑塔格Susan Sontag) 墊腳石購物網 · $234. 價格持平. 於 biggo.com.tw -

#34.【書評】在作品屢屢論及酷兒的桑塔格,為何從不公開談論自己 ...

要被蘇珊.桑塔格這個人吸引是很容易的,但要愛上她並不容易,因為你永遠不知道她真實的內在樣貌。 《桑塔格》(Sontag: Her Life and Work)作者本傑明. 於 www.wenliu.info -

#35.作家蘇珊. 桑塔格Susan Sontag 1933 – 2004

作家蘇珊. 桑塔格Susan Sontag 1933 – 2004. Never worry about being obsessive. I like obsessive people. Obsessive people make great art. 不要 ... 於 www.nori.org.tw -

#36.在土星的光環下:蘇珊‧桑塔格紀念文選

蘇珊 .桑塔格的生卒日都在同一星座下。在古代星象學中,土星代表時間和命運之神,以其沈重而緩慢的運轉向這一星座的人索求毅力與堅忍,以攀登上生命的高峰。 於 www.airitibooks.com -

#37.永遠的蘇珊:回憶蘇珊.桑塔格

努涅斯第一次見到桑塔格時還只是一位胸懷抱負的青年作家,而蘇珊已是文壇傳奇人物,以她的論戰文章、前衛的個人風格聞名全球。不久後,桑塔格將努涅斯介紹給她兒子──作家 ... 於 www.linkingbooks.com.tw -

#38.永遠的蘇珊:回憶蘇珊.桑塔格 - 唐山書店- CYBERBIZ

永遠的蘇珊:回憶蘇珊.桑塔格. 作者: 西格麗德.努涅斯原文作者: Sigrid Nunez 譯者: 葉佳怡定價:360元 於 tonsanbookstore.cyberbiz.co -

#39.美蘇珊桑塔格- 三民網路書店

本書為"蘇珊·桑塔格全集"一種,本書曾獲美國全國圖書獎和耶路撒冷獎,是桑塔格為數不多,且為她帶來殊榮的一部小說作品。小說以歷史傳記的形式重新演繹了波蘭"舞臺皇后"莫 ... 於 w.sanmin.com.tw -

#40.苏珊·桑塔格:抵抗阐释,不断重塑自我

1963年处女作小说《恩主》出版,反响平平,尽管桑塔格毕生的雄心是成为小说家,但令她名扬天下的却是随笔。1964年她发表《关于“坎普”的札记》,从此声名 ... 於 www.eeo.com.cn -

#41.【自由副刊.愛讀書】 《永遠的蘇珊:回憶蘇珊.桑塔格》

西格麗德.努涅斯著,葉佳怡譯,聯經出版曾以《摯友》獲美國國家圖書獎的西格麗德.努涅斯(Sigrid Nunez,1951-),1976年時擔任蘇珊.桑塔格(Susan ... 於 art.ltn.com.tw -

#42.論攝影/蘇珊.桑塔格(Susan Sontag) 著黃燦然譯

論攝影/蘇珊.桑塔格(Susan Sontag) 著黃燦然譯. {{SalePageIndexCtrl.SalePageCommentEntity.AvgRatingStars}} ( {{SalePageIndexCtrl.SalePageCommentEntity ... 於 www.whose-books.com -

#43.苏珊·桑塔格日记由其子推出不避讳性取向

“写作欲望与我的同性恋紧密相关,我需要作家的身份作为武器,反击社会。写作并不为同性恋辩护,但我感到,它将给予我特许。”苏珊·桑塔格在她的日记中坦然 ... 於 www.chinanews.com.cn -

#44.蘇珊.桑塔格小檔案

蘇珊 .桑塔格小檔案. 2005/1/10-1/16. 2005年03期. 一九三三年一月十六日生於紐約的一個猶太家庭,後遷至西岸的阿利桑拿州、洛杉磯等地生活。桑塔格父親是一位在中國經商 ... 於 www.yzzk.com -

#45.苏珊·桑塔格:一天只有24小时,我试着以48小时来对待 - 文化

苏珊 ·桑塔格(1933-2004),美国第一代公知,与汉娜·阿伦特并称为美国20世纪知识界的两位女神。作为文化评论家、小说家、电影制片人、导演和剧作家, ... 於 culture.china.com -

#46.苏珊·桑塔格

其实我并不完全赞同这篇文章的观点,但这个回答只就苏珊·桑塔格的《反对阐释》的内容讲讲。 其实桑塔格的「反对阐释」是反对对艺术的「过度阐释」。限定语是「… 於 www.zhihu.com -

#47.苏珊·桑塔格Susan Sontag

苏珊 ·桑塔格简介:苏珊·桑塔格,是美国著名的作家和评论家著名女权主义者,她被认为是近代西方最引人注目,最有争议性的女作家及评论家。 她的写作领域广泛, ... 於 m.douban.com -

#48.旁觀他人之痛苦by 蘇珊.桑塔格(Susan Sontag)

旁觀他人之痛苦者,是「我們」. 但我們是誰? 我們作了什麼? 繼《論攝影》出版二十六年後,桑塔格再一次對攝影倫理、媒體、社會現實的複雜性,銳利出擊。 於 play.google.com -

#49.17歲結婚、再帶著皮箱離婚,蘇珊桑塔格Susan Sontag 西方 ...

桑塔格 和西蒙‧波娃、漢娜‧鄂蘭被並稱為西方當代最重要的女知識份子,而她們都具有標誌性的穿著與風格。 寫過《論攝影》一書的蘇珊‧桑塔格非常擅長創造自己 ... 於 www.wazaiii.com -

#50.論攝影/9786263102019/麥田/蘇珊.桑塔格Susan Sontag

蘇珊 .桑塔格(Susan Sontag) 經典攝影理論、攝影史、文化評論名作所有運用影像創作、拍照、攝影的人必讀! ☆《論攝影》於一九七七年出版,榮獲當年美國國家書評獎 ... 於 comfibooks.com -

#51.蘇珊.桑塔格電子書

蘇珊 .桑塔格(Susan Sontag) 經典攝影理論、攝影史、文化評論名作所有運用影像創作、拍照、攝影的人必讀! 於 readmoo.com -

#52.关于苏珊桑塔格熟肉 - Bilibili

【中英文字幕】约翰·伯格对话 苏珊 · 桑塔格 ——讲故事【文学/艺术】 · 桑塔格:学霸、双性恋、9个爱人、和诺奖得主谈恋爱、反对阐释… · 苏珊桑塔格 纪录片(一). 於 www.bilibili.com -

#53.蘇珊·桑塔格的《反對闡釋》:如何分析電影(Susan Sontag's ...

文學評論家兼哲學家蘇珊·桑塔格(Susan Sontag)於一九六四年寫了一篇著名的論文:《反對闡釋》,將闡釋藝術作品視為一種翻譯,認為過度的翻譯會影響大眾 ... 於 2397framechannel.com -

#54.新傳記揭秘聞︰蘇珊.桑塔格為前夫著作代筆

關於蘇珊.桑塔格(Susan Sontag)的最新傳記《桑塔格﹕她的生活》即將面世,其作者班傑明.莫澤(Benjamin Moser)更是在書中爆出驚人內幕:原來桑塔 ... 於 p-articles.com -

#55.與蘇珊•桑塔格對話

與蘇珊•桑塔格對話. A Conversation with Susan Sontag. 貝嶺(Ling Bei) ; 楊小濱(Xiao-Bin Yang) ; 胡亞非. 傾向:文學人文季刊; 10期(1997 / 01 / 01) , P128 - 145. 於 www.airitilibrary.com -

#56.随笔|苏珊·桑塔格:在忧伤之谷展开双翼 - 财新周刊

2004年12月28日,正值辞旧迎新之时,我走出寓居之所,准备到临街的餐馆用餐。突然收到手机简讯:美国作家苏珊·桑塔格病逝。这消息让我停下脚步,立即反身 ... 於 weekly.caixin.com -

#57.公眾良心蘇珊.桑塔格-李怡-一分鐘閱讀- Art & Living

20世紀「三大女性思想家」的蘇珊.桑塔格(SusanSontag),比鄂蘭和波娃年輕得多。桑塔格出生於1933年,2004年去世。 1963年桑塔格三十歲,出版首部 ... 於 www.etnet.com.hk -

#58.封面人物|苏珊·桑塔格诞辰90周年

时间:2023年1月23日. 内容来源:周末画报. 摘要: 她是“杰出的例外”. iWeekly. 苏珊·桑塔格(Susan Sontag)被认为是20世纪西方最有影响力也最有争议的女作家之一。 於 www.modernweekly.com -

#59.关于苏珊·桑塔格,我最早知道的就是她一直迷恋中国

这一迷恋理由很充分。首先,她父母都与中国交往深厚。桑塔格的父亲杰克·罗森布拉特1921年第一次出差去中国 ... 於 m.thepaper.cn -

#60.論攝影/ 蘇珊.桑塔格(9786263102019) - Books Kinokuniya

論攝影. by 蘇珊.桑塔格. Not rated yet! (0). Link to an enlarged image of 論攝影. RM72.40 Online Price. RM65.16 Kinokuniya Privilege Card Member Price. 於 malaysia.kinokuniya.com -

#61.華麗的叛逆──但唐謨談《桑塔格》

此章節描寫是蘇珊・桑塔格六〇年代初期,她三十出頭,也就是她完成了著名的〈關於「坎普」的札記〉,年輕氣盛,勇敢衝撞的時候。當時的美國,越戰,嬉皮 ... 於 www.biosmonthly.com -

#62.蘇珊.桑塔格文選

出版日期:2005-04-06 ISBN/ISSN:9867413962 作者:蘇珊.桑塔格. 於 tw.mall.yahoo.com -

#63.蘇珊.桑塔格

永遠的蘇珊:回憶蘇珊‧桑塔格. $284; 加入購物車. 電子書永遠的蘇珊:回憶蘇珊.桑塔格. $252; 適用折價券. 電子書蘇珊·桑塔格:大西洋兩側最智慧的人. $99; 適用折價券. 於 ecshweb.pchome.com.tw -

#64.在追求理想上,桑塔格沒有浪費一點時間

... 蘇珊·桑塔格(Susan Sontag)逝世,距今已過了18年。1933年,桑塔格出生於紐約,早年就已展現出不凡的聰穎天賦;六○年代起,桑塔格陸續發表小說 ... 於 www.linking.vision -

#65.蘇珊桑塔格的價格推薦- 2023年10月| 比價比個夠BigGo

蘇珊桑塔格 價格推薦共675筆商品。包含521筆拍賣、23筆商城.「蘇珊桑塔格」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#66.【閱讀推薦】蘇珊.桑塔格的私傳代表作《永遠的蘇珊 - 聯合文學

本書由美國國家圖書獎得主:《摯友》、《你受了什麼苦》作者西格麗德.努涅斯獻上無限的愛與敬意,娓娓道出她多年親密觀察桑塔格的點點滴滴:她的不 ... 於 www.unitas.me -

#67.蘇珊.桑塔格的優惠價格- 飛比2023年07月比價推薦

蘇珊.桑塔格價格推薦共365筆。另有蘇珊.波恩、蘇珊.柯林斯。飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品價格,讓你花最少,省最多! 於 feebee.com.tw -

#68.Top 500件蘇珊桑塔格全集- 2023年9月更新

去哪兒購買蘇珊桑塔格全集?當然來淘寶海外,淘寶當前有754件蘇珊桑塔格全集相關的商品在售。 於 world.taobao.com -

#69.蘇珊桑塔格Susan Sontag: 最新的百科全書

蘇珊 ·李·桑塔格(Susan Lee Sontag,1933 年1 月16 日-2004 年12 月28 日)是美國作家、哲學家和政治活動家。她主要寫散文,但也出版過小說。她於1964 年發表了她的第 ... 於 academic-accelerator.com -

#70.著名評論家蘇珊·桑塔格生平紀錄片《Regarding Susan Sontag》

蘇珊 ·桑塔格(Susan Sontag) 是近代最受注目的評論家兼女性主義者之一,其生平既精彩亦充滿爭議,而她的《On Photography》(論攝影) 及《Regarding the ... 於 photoblog.hk -

#71.美國公眾的良心- 蘇珊‧桑塔格

由蘇珊‧桑塔格提到這些作家和他們的作品,一方面印證了她嗜好閱讀,把閱讀作為發現自己的態度;另方面也印證了她在自己的經典之作《反對詮釋》裡對文學作品的觀點。那就是 ... 於 www.morningstar.com.tw -

#72.桑塔格论摄影- 苏珊

书名=苏珊・桑塔格论摄影. 作者=艾红华毛建雄译. 页数=234. SS号=11149136. 出版日期=1999年07月第1版. Page 236. 封面页. 柏拉图的洞穴. 由朦胧 ... 於 13664905.s21i.faiusr.com -

#73.桑塔格诞辰90周年|苏珊·桑塔格是她那个时代的标志

【编者按】 2023年1月16日,是美国作家、评论家苏珊·桑塔格诞辰90周年。在刚刚过去的2022年,有多种桑塔格传记推出了中文版,本文经授权摘自《智性与 ... 於 finance.sina.cn -

#74.在美國9787532759118露天20359 [波蘭]蘇珊·桑塔格;廖七一

博民罕見蘇姍·桑塔格文集:在美國ISBN:9787532759118露天20359 [波蘭]蘇珊·桑塔格著;廖七一、李小均譯上海譯文出版2012. 作者:[波蘭]蘇珊·桑塔格著;廖七一、李小均 ... 於 www.ruten.com.tw -

#75.【來稿】蘇珊・桑塔格:後真理時代的指引

桑塔格 過世於西元二○○四年,她不僅是美國重要的公共知識分子,一個筆耕不輟、活動不斷的作家、藝術家,更是一位勇敢的政治行動者——對於特定國際事件有 ... 於 philomedium.com -

#76.蘇珊.桑塔格文選

書名:蘇珊.桑塔格文選,簡介:桑塔格是近代美國少數最重要的作家及公眾知識分子之一。過去四十年來,她的創作及言論掌握著時代的脈搏,言行觸動著國際事件的敏感神經 ... 於 www.cite.com.tw -

#77.隱喻的疾病-談蘇珊.桑塔格的劇本《床上的愛麗絲》(上)

正值全球疫情擴散,各國無一倖免,不禁令人想起蘇珊.桑塔格(Susan Sontag)1978年出版的極具影響力的《疾病的隱喻》一書,而她在1990創作她此生唯一 ... 於 newsmedia.today -

#78.挪威劇作家獲諾貝爾文學獎

美國作家蘇珊·桑塔格曾說:“如果要我說出誰是中國最好的作家,我會毫不猶豫地說:'殘雪'。雖然,可能隻有萬分之一的中國人聽說過她。”日本翻譯家近藤 ... 於 sh.people.com.cn -

#79.桑塔格| 誠品線上

桑塔格:二○二○年普立茲傳記文學獎得獎鉅著,蘇珊.桑塔格生平最完整重要傳記。她的著述,犀利而挑釁,引領思辨,永遠地改變了我們「看見」事物的方式。 於 www.eslite.com -

#80.苏珊·桑塔格-全部作品在线阅读

苏珊 ·桑塔格(Susan Sontag,1933年1月16日-2004年12月28日),出生于曼哈顿,毕业于芝加哥大学,美国作家、艺术评论家。 苏珊·桑塔格在文学界以敏锐的洞察力和广博的知识 ... 於 weread.qq.com -

#81.作為性與政治符號的蘇珊·桑塔格

HBO台周一晚間播出的紀錄片《關於蘇珊·桑塔格》(Regarding Susan Sontag)向觀眾提供了關於這位主人公生活的大量細節:她的早慧、旅行、疾病與戀人們( ... 於 cn.nytimes.com -

#82.苏珊·桑塔格_作者

苏珊 ·桑塔格,苏珊·桑塔格(Susan Sontag,1933年1月16日-2004年12月28日)生卒于纽约,美国著名的作家和评论家、著名的女权主义者,她被认为是近代西方最引人注目、最 ... 於 www.99csw.com -

#83.照片「很庸俗」,攝影師都是「偷窺狂」?其實,蘇珊・桑塔格 ...

蘇珊 ・桑塔格是瞭解現代文化不可或缺的鑰匙,她的《反詮釋》、《論攝影》、《疾病的隱喻》、《旁觀他人之痛苦》更在台灣知識份子圈佔有重要地位。這本傳記 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#84.經典、影像、災難時代--蘇珊.桑塔格的《旁觀他人之痛苦》, ...

梁家瑜,剛過去的六月,台灣發生了兩件與經典閱讀相關的媒體事件,第一件是在六月初,全國十四名哲學系主任與教授聯名呼籲高中增設「 ,ERICDATA高等教育知識庫:兩岸教育 ... 於 ericdata.com -

#85.苏珊・桑塔格的名言

苏珊 ・桑塔格的名言欣赏: 1. 世上最令人向往的是忠实于自己的自由,即诚实。2. 只要我们感到自己有同情心,我们就会感到自己不是痛苦施加者的共谋。 於 www.juzikong.com -

#86.桑塔格

「蘇珊‧ 桑塔格揭竿挑戰美學傳統,提出坎普(camp)概念,掀起普普藝術的風潮,成為同志的最愛。這位改變美國文化的公共知識份子,到底如何『成為蘇珊‧桑塔格』?其實 ... 於 www.books.com.tw -

#87.桑塔格戀人的攝影

安妮.萊伯維茲(Annie Leibovitz)是蘇珊.桑塔格的戀人,在我看來,也是本世紀最具 ... 於 www.verymulan.com -

#88.《論攝影》蘇珊桑塔格

在台北市(Taipei),Taiwan 購買《論攝影》蘇珊桑塔格. 經典攝影書籍僅封面封底較舊、少數內頁有折角細節歡迎私訊(如非為購物目的,請不需來訊,謝謝) #論攝影於小說和 ... 於 tw.carousell.com -

#89.20世紀美國最後一位文學巨星──蘇珊‧桑塔格

蘇珊 ‧桑塔格是美國最後一位文學巨星,當然,那個時代的作家除了受到敬重或是獲得高評價之外,還有可能很出名。但是,蘇珊‧桑塔格只是指出盧卡奇‧格奧 ... 於 reading.udn.com -

#90.從蘇珊・桑塔格到Met Gala

英國知名作家暨文化評論家喬恩・薩維奇(Jon Savage)問道:「敢曝」是否終於走入主流文化? 1964 年,蘇珊・桑塔格(Susan Sontag)的論文〈敢曝札記〉首 ... 於 www.theaffairs.com -

#91.每日一句學管理::蘇珊·桑塔格

蘇珊 ·桑塔格. 美國著名女權主義者. 蘇珊·桑塔格. Susan Sontag. 我不想用夢想來註解人生,我要用人生來詮釋我的夢想。 I was not looking for my dreams to interpret my ... 於 www.managertoday.com.tw -

#92.永遠的蘇珊:回憶蘇珊.桑塔格

永遠的蘇珊:回憶蘇珊.桑塔格. {{SalePageIndexCtrl.SalePageCommentEntity.AvgRatingStars}} ( {{SalePageIndexCtrl.SalePageCommentEntity.CommentTotalCount}} ). 可 ... 於 shop.cosmed.com.tw -

#93.蘇珊·桑塔格_百度百科

蘇珊 ·桑塔格(英文原名:Susan Sontag,1933年1月16日—2004年12月28日),女,美國作家、藝術評論家。1933年生於美國紐約,畢業於芝加哥大學。 於 baike.baidu.hk -

#95.【衛城出版總編輯張惠菁說書】蘇珊.桑塔格生平最完整重要傳記

本傑明.莫瑟的《桑塔格》,是截至目前,關於 蘇珊 . 桑塔格 這位二十世紀文化界巨擘最為全面、整體的傳記。莫瑟進行了大量驚人的研究,不但深入檔案資料 ... 於 www.youtube.com -

#96.蘇珊桑塔格

文青超興奮!克莉絲汀史都華將出演作家蘇珊桑塔格傳記電影! 廣大的LGBTQ+文青們奮起吧,一部蘇珊·桑塔格(Susan Sontag)的傳記電影準備開拍!還是由我們的拉拉女神克 ... 於 lalatai.com -

#97.疾病的隱喻/ 蘇珊. 桑塔格(Susan Sontag)著; 刁曉華譯

疾病的隱喻/ 蘇珊. 桑塔格(Susan Sontag)著; 刁曉華譯 可在總圖書館 總圖3F臺大人文庫 (1020 070-2)獲得 查看其他館藏地. 傳送至. QR. EndNote. EndNote Web. Mendeley. 於 ntu.primo.exlibrisgroup.com -

#98.《关于苏珊·桑塔格》-高清电影-完整版在线观看

剧情简介: 苏珊·桑塔格(英文原名:Susan Sontag,1933年1月16日—2004年12月28日),美国作家、艺术评论家。1933年生于美国纽约,毕业于芝加哥大学。 於 v.sogou.com -

#99.苏珊•桑塔格访谈录:反对后现代主义及其他 - 实践与文本

这个访问是在苏珊•桑塔格位于曼哈顿切尔西区(Chelsea)的顶层公寓做的,时间是2000年7月底一个阳光灿烂但不是热得太难受的日子。 我与桑塔格的助手打开 ... 於 ptext.nju.edu.cn