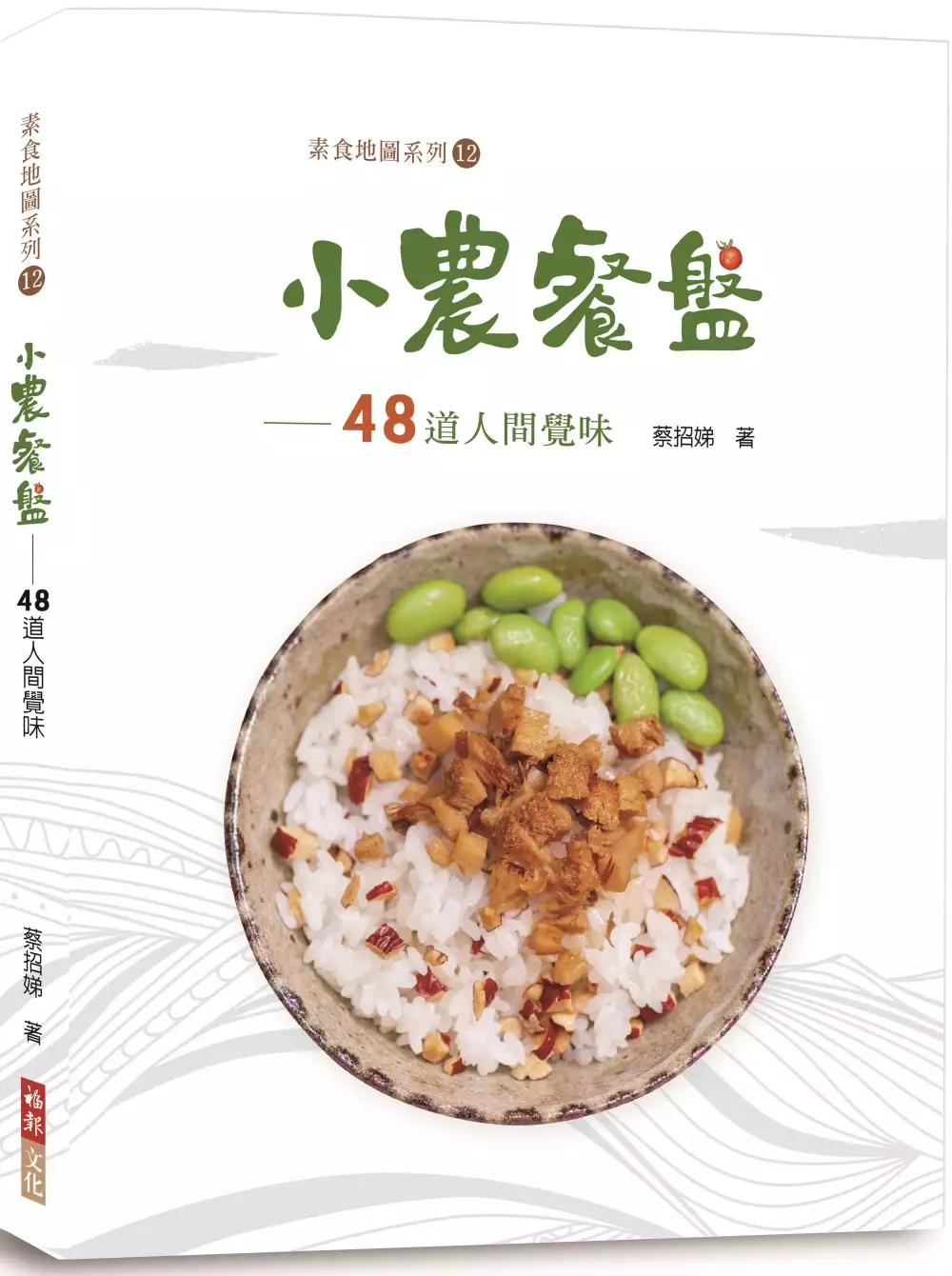

覺有情的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王月治等寫的 微光成炬──微光成炬-慈濟教師聯誼會三十周年 和蔡招娣的 小農餐盤:48道人間覺味都 可以從中找到所需的評價。

另外網站人間菩薩覺有情環保勸素悲心護生命也說明:人間菩薩覺有情環保勸素悲心護生命 ... 50多位實業家,來到精舍報告,在疫情的影響下,仍然把握機會,推廣環保理念,也募心募愛。 證嚴上人與慈濟志工:「 ...

這兩本書分別來自布克文化 和福報文化所出版 。

國立高雄師範大學 美術學系 孫祖玉所指導 蕭淑津的 觀音造像藝術創作研究 (2020),提出覺有情關鍵因素是什麼,來自於觀音造像、圖像學、慈悲、宗教信仰。

而第二篇論文南華大學 宗教學研究所 釋永東所指導 徐苔珍(釋知建)的 人間佛教的藝術弘法-以佛光山佛誕展為例 (2019),提出因為有 人間佛教、佛教藝術、藝術弘法、佛誕展、佛光緣美術館的重點而找出了 覺有情的解答。

最後網站有情的層次 - 星雲大師則補充:第四、菩薩因有情同體共生:佛教裡稱菩薩為「覺有情」,也就是覺悟的眾生,他們自覺覺他,自利利人,廣行善巧方便,當他們看到眾生受到苦難時,即發起大慈悲心,他「視 ...

微光成炬──微光成炬-慈濟教師聯誼會三十周年

為了解決覺有情 的問題,作者王月治等 這樣論述:

慈濟教聯清淨愛 三十有成悲智行 「老師心,菩薩心。愛之深,教之切。」慈濟教師聯誼會成立三十年,讓奉獻教育的老師們,都能像是黑暗裡一點一點的螢火蟲之光,群起飛翔在為人引路的方向上。 ------------------------------------- 欣逢慈濟教師聯誼會三十周年,感恩老師們步步足跡串成「三十教聯」。全臺慈濟教師融入社區,成為慈濟大海中的一滴;靜思語也隨慈善國際化的腳步,走入歐、美、東南亞,成為當地學校品格教育的教材。 ——靜思精舍 釋德宣 ------------------------------------- 證嚴上人以《法華經》裡的菩薩四法「大慈悲為室,柔

和忍辱衣,諸法空為座,處此而說法」,期勉教師聯誼會的老師們春風化雨、自利利他。感恩慈濟教師們樹立典範,蔚然成林。 ——佛教慈濟慈善事業基金會執行長 顏博文 ------------------------------------- 本書滙集了教聯會老師的「聞、思、修」與「信、願、行」。祈願「教育愛」的火炬代代傳承,念念不滅,師師如意,生生不息。 ——慈濟教育志業執行長、慈濟大學榮譽校長 王本榮 證嚴上人開示〉師親生三方都是贏家 釋證嚴(慈濟創辦人) 老師的角色就像殷勤的播種者,「只問耕耘,不問收穫」,盡己心力栽培下一代就對了,無所求的付出方能輕安自在。不要以為孩子年幼不懂事,他們純

真的心如明鏡,將老師的言談、形象、行為,一一攝入自己的心田裡。期待老師們也要以身作則,古人說:「一日為師,終身為父」,為了責任無懼辛苦,為了孩子的未來更不能停止去付出,付出才是福。 没有人天生就會作老師,其實也都是從模仿學習和為人師表的憧憬中,慢慢察覺自己的責任。初為人師,剛站上講堂可能有點兒稚嫩拘謹,但假以時日,就能收放自如,傳道、授業、解惑,不只傳達知識給莘莘學子而已,還要發揚聖賢之道,更在孩子迷惘徬徨時用心陪伴,才不會迷失方向。 《靜思語》讓老師們打開「發現優點」的雙眼,樂意給予孩子真誠的讚美和鼓勵,讓孩子在壓力外有被愛的鼓勵和溫暖。 有心加入教聯會的老師都是自我期待很高,且

創意無限,同樣的《靜思語》,竟能衍生出千變萬化的教案,適合各個年齡、性情不一、根器有別的孩子,都能浸潤在愛的春風裡。 書中執筆的幾位老師都是負有使命感來的,「得天下英才而教之」,固一樂也;能將調皮搗蛋,或者行為乖張的孩子帶回到正軌,成就感更大。 孩子的改變,家長感受最深刻;有位家長專程趕到學校向校長請命,希望新學期開始,他兩個兒子都能進入有教《靜思語》老師的班級。理由是不曾接觸靜思語的長子,習氣頑劣,會跟長輩頂嘴;次子在老師引用《靜思語》薰習下,變得很懂事又體貼聽話,回到家還會幫媽媽做家事。 書中介紹好幾位足為人品典範的老師,像林秀霞老師。每天上課前先講五分鐘的靜思語故事,慢慢陶冶

孩子的性情、找到人生的方向。實施一段時間後,孩子的品德、功課都有很大的進步。家長不僅認同,也樂意承擔班上的愛心媽媽、愛心爸爸。 大愛媽媽也救度過無數的家庭;包括想和過動兒同歸於盡的媽媽,也有因先生外遇而萬念俱灰的妻子……。都因為加入大愛媽媽,而翻轉自己的人生。 靜思語像一帖良藥,孩子回家了,就將靜思語貼在衣櫃上。這孩子的父母天天都在鬥嘴,彼此開口都没有好話。有一天夫妻倆又在吵架,吵一陣子了,爸爸就指著衣櫃上的靜思語說:「妳看妳看,孩子怎麼說……」媽媽轉頭一看,口裡唸著:「要比誰更愛誰,不要比誰更怕誰」,夫妻倆相視而笑,立時化干戈為玉帛。 屏東的徐雲彩老師用靜思語教學對孩子進行品格教

育,連校長都很認同。像掃地時,她跟孩子們說:「伸個手彎個腰,把別人不要的福報撿起,就是我們的。」孩子心地純潔,也覺得把別人丟掉的福報撿起來也很不錯。 在我們花蓮的慈小,孩子必得成績、品性都優,才有資格清掃厠所。孩子們對於打掃厠所很有榮譽感,這是培養孩子學習如何為人服務的精神。 「經師易得,人師難求」,學生不是不可教,是老師没有方法教。有幸身為老師,就是孩子心靈的園丁;希望孩子的本性、智慧可以隨著年齡成長,將來才能真正做一個對人類有貢獻的人。 不抱任何希望,不求什麼成果;無所求的付出方能輕安自在。不要以為孩子小,不懂事,他們純真的心如明鏡,將大人的行動映照得十分清楚。「經師,人師」,

作經師之前,老師必得以身作則,凡是看得到的形象、聽得到的叮嚀,都要很用心!老師們都有一分使命感,為了責任無懼辛苦,為孩子的未來更不能停止去付出,懂得享受辛苦才是福。 今值慈濟教師聯誼會成立三十年,很感恩慈濟老師用「靜思語」呵護國家幼苗、用鼓勵代替責備,師、親、生三者緊密連結,一句好話,三方都受益了。這些成果都可以分享,但願真善美的種子深植在每個人的心底,社會必然更為祥和美好。

覺有情進入發燒排行的影片

#分秒不空過 #得與德 #佛法是永恆 #初一十五上人開示

2021.07.10農曆六月初一證嚴上人開示

各位菩薩

又半月過去,現在已經是六月朔旦了,

一年十二個月,已經是六個月過去了

每一天八萬六千四百秒

用秒來算時間

我們到底半年的時間

每一天的八萬六千四百秒

半年已經過了多少的秒呢

秒雖然短暫

但是,是人生的大道理

一秒鐘若過不去

這一世就是結束了

人命在呼吸間

呼吸也是在分秒間

但是行在時間完成

分秒,過去;

有修,有得,有用心,

叫做心得,心得

時間過沒有用心

那就是沒有心得

那就是這一世沒有得

得者,德也。德者,得也。

德,就是道德。得,就是所得。

時間,讓我們有所得嗎?

修行道理,我們有聽進去嗎?有啦。

有心得嗎?不知道啦。

你有在身體力行嗎?

忘記了。這是什麼都沒有所得,

因為他袂記得

袂記得,叫做忘掉了

忘掉了,心的上面就是一字亡

時間,分秒,我們沒有去用,

它就是死掉了,沒用了。

所以,時間在分秒中,

我們沒有珍惜,

就是這樣讓它分秒無用,

忘掉一切。很可惜。

人生難得,佛法難聞,

行在菩薩道中,更是困難。

菩薩入人群,緣苦眾生。

不敢吃苦,不願付出,

那就是沒有行菩薩道。

所以,有或沒有,

得或是亡,這就要看自己

有沒有把握時間。

佛法是永恆,

但是,我們若沒有去取,

就不得這樣在我們一生中還是空過。

所以,水,它照常流。

你看它水在流,

你需要水嗎?需要。

可是它一直流,

我要如何去取哪一段水呢?

水,不管你取哪一段,

只要你生命中需要,

即時,捧起來,

喝下去,這就是我們所得。

道理這麼簡單。

各位菩薩,

稱為菩薩,叫做覺有情。

大家要自我期許,

自我期許:

學佛,要行菩薩道。

不懂菩薩法,路要怎麼走呢?

大家要發心立願,

把握時間,分秒不可空過,

時時要多用心。

靜思弟子 恭錄

2021.07.10

觀音造像藝術創作研究

為了解決覺有情 的問題,作者蕭淑津 這樣論述:

摘要本文宗旨,研究者以體悟生命的無常及生活中的觀照與省思,來探討觀世音菩薩的大慈大悲精神及法相之美作為創作題材的立意。深入探討觀音超凡脫俗的莊嚴慈悲之相、慈母之愛、女性之美的覺有情。作品以油畫、國畫、複合媒彩作為創作脈絡,並應用東西方媒材的混用與複合性融入於東西方元素交融的創新思維,期盼觀音莊嚴慈悲的法相能引起觀者共鳴。首先自述幼年時代受戲劇的啟迪,研究者從自學、摸索繪畫的過程與動機。第二節闡述將佛畫視為創作主軸的研究計畫與目標。以文獻探討歷代觀音造像及圖像的演變、分析古今畫家繪觀音圖像之比較及研究觀音法相與現代女性間相似性的微妙差異。作品分析人類對宗教虔誠信仰的密切關係及欣賞當代性觀音法相

之美。再綜整史料與圖像素材體現於個人繪畫創作;並詳述每幅作品於個人觀感欲呈現之精神意義;同時以技法實作體會顧愷之「以形寫神」、「遷想妙得」之意念,研究與東方接軌近代西方藝術家創作的融合和突破。以古斯塔夫·莫羅(Gustave Moreau)及古斯塔夫·克林姆(Gustav Klimt)為例,探討其「象徵主義」等風格形成的歷史背景與文化因素,將技法再融入於個人繪畫創作重構自身的觀音圖像學。

小農餐盤:48道人間覺味

為了解決覺有情 的問題,作者蔡招娣 這樣論述:

《人間福報》、人間社有一群陣容堅強的義工記者,來自各行各業,他們有豐富社會經驗,加上行佛願力,長期以文字般若饗宴讀者,而蔡招娣即是其中佼佼者,兩年多來,她奔波三千公里農路,帶回當季盛產蔬果,在佛光山惠中寺義工夥伴巧手烹調下,化為一道道美味蔬食,每一道皆蘊含小農感人故事,為《人間福報》專欄端上一篇篇「人間覺味」,而後水到渠成,集結成書,出版《小農餐盤──48道人間覺味》,為《人間福報》蔬食、環保、愛地球宗旨盡份心力。 蔡招娣為了《人間覺味》,花了兩年多時間,跋涉三千公里,每趟旅程,沿途風景與人物,皆有意境,如憶起同為農人的父母,更能感同身受,為小農發聲,當心有所悟,化為一篇篇文章

,讓讀者心有戚戚焉,蔚為佳話。 食物不僅是食物,專注於農務其實是另一種修行,在驕陽烈日下流汗,在風雨飄搖中堅持,實實在在的咀嚼人生。 48道食譜,48則或更多膾炙人口的故事,記載著散落在台灣各處角落,山巔水湄、鄉間泥濘的種種良善行持,彰顯了生而為人的可貴,與從艱難中所歷練來的生活智慧。 名人推薦 妙熙法師 人間福報社長 彭作奎 前農委會主委、中興大學校長 覺居法師 佛光山惠中寺住持

人間佛教的藝術弘法-以佛光山佛誕展為例

為了解決覺有情 的問題,作者徐苔珍(釋知建) 這樣論述:

本研究以佛光山佛誕展為主要研究對象,梳理過去佛教藝術發展緣起與特色、星雲大師藝術弘法的啟蒙、歷程與理念。接著藉由文獻觀察、思想研究方法,將人間佛教藝術弘法在佛誕展的實踐,歸納出:傳統慶祝形式、融合現代元素、多元展現方式。最後,從佛誕展的藝術弘法價值中,整理出:佛教教理的生活化、媒材運用的多元化、佛誕堆動的國際化三個重點。在人間佛教推展過程,藉由藝術載體的多元變化,宣說佛教教理意涵,兩者相互結合,期達到「生活藝術化,佛法生活化」。

覺有情的網路口碑排行榜

-

#1.復蔬公益萬人路跑VEGRUN你跑步我捐餐 - LIFE生活網

... 長覺多法師並帶領眾人為國家祈福,還恭讀星雲大師為社會大眾祈願文。 ... 會三重區重陽敬老長輩動健康露出笑容 人間有愛、佛光有情國際佛光會三重 ... 於 life.tw -

#2.第廿八回行覺有情 - 聖道學院

人與人之間所差別,是在於如何落實覺有情菩薩行,由作為改變累世不良含因,必要 ... 人間必要覺有情(普渡眾生),才能成就菩薩果位,必要具備真理來「覺悟」自己,更 ... 於 www.avenuetruth.com -

#3.人間菩薩覺有情環保勸素悲心護生命

人間菩薩覺有情環保勸素悲心護生命 ... 50多位實業家,來到精舍報告,在疫情的影響下,仍然把握機會,推廣環保理念,也募心募愛。 證嚴上人與慈濟志工:「 ... 於 today.line.me -

#4.有情的層次 - 星雲大師

第四、菩薩因有情同體共生:佛教裡稱菩薩為「覺有情」,也就是覺悟的眾生,他們自覺覺他,自利利人,廣行善巧方便,當他們看到眾生受到苦難時,即發起大慈悲心,他「視 ... 於 www.masterhsingyun.org -

#5.菩薩為什麼稱為覺有情?是有情眾生嗎? - 愛信仰網

菩薩為什麼稱為覺有情?是有情眾生嗎?,菩薩是通名,全稱菩提薩,中國人喜歡簡略,直接稱之為菩薩。 菩提翻譯成中文,即是覺悟, 薩翻譯成中文, ... 於 www.ibelief.cc -

#6.佛教:有这3个特点的人,最难积累福报,一定要放下!

在《药师经》中,明确描述了此悭贪吝啬者的果报:“彼诸有情,从此命终,生饿鬼 ... 自己也会浑然不觉,殊不知在这个过程中自己已经造下了很大的口业。 於 sunnews.cc -

#7.法鼓山心靈環保學習網「覺有情」

「覺有情」,覺是覺悟、覺了、覺知、覺見的意思;. 有情是眾生、是眾緣和合而生的意思。 「覺有情」含有:發心上求無上覺(佛)道的有情眾生,. 並也發心啟化一切有情 ... 於 www.dharmaschool.com -

#8.「覺有情」_首楞嚴三昧 - 新浪博客

「菩薩」又叫「覺有情」,「覺」表示覺悟,「有情」的意思是有情眾生. 所以,「菩薩」就是覺悟的有情,並能開悟有情眾生,救度眾生離苦得樂. 於 blog.sina.com.cn -

#9.音樂道場5: 覺有情海| 誠品線上

音樂道場5: 覺有情海:,:誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並透過線上網路,傳遞博雅的溫度,打造全新的文化場域。 於 www.eslite.com -

#10.愛回家|75歲羅家英小學老師竟然係84歲食屎陳師奶 ... - 東方新地

... 奶」原來係家英哥小學老師大感驚訝,紛紛表示「估佢唔到」、「失覺失覺」 ... 點知最後Kenny為兄弟出頭,被打到死,二人始終未能有情人終成眷屬。 於 www.orientalsunday.hk -

#11.覺有情養生素食館

位於南投埔里的「覺有情養生素食館」,在地開業多年,以精緻的素食料理深獲顧客的喜愛,除了有寬敞的停車空間,室內空間舒適典雅,除了日常用餐,就算是招待親友賓客 ... 於 www.sardor0492913885.com -

#12.人間菩提—20190911覺有情人有法度

人間菩提20190911覺有情人有法度Dedicating Our Lives to the Service of Others 通徹宇宙大道理佛心成就大醫王覺有情人有法度造福人間共善緣(背景畫面:2019.9.7花蓮 ... 於 neptuner.666forum.com -

#13.大道天德 - Google 圖書結果

人間之作為因有眾生與萬物,方能彰顯覺有情之本來,因而能成就菩薩道之因緣,是要眾生都具備「了悟」之關鍵,亦即首重於「開悟」之過程上。眾生迷而盲,菩薩悟而無為, ... 於 books.google.com.tw -

#14.靜思妙蓮華 覺有情者@ 鳥窩生活

要成為覺有情者,要像菩薩一樣倒駕慈航來人間說佛法,眾生聞佛法而歡喜,成為新發意者,再遇大法而接受,今世得聞法,若是大根器者易於修持佛法,這是前世與法已結緣, ... 於 fire1017.pixnet.net -

#15.覺有情

菩薩梵文的音譯並且是簡譯全譯是「菩提薩埵」 菩提是覺薩埵是有情菩薩便是覺有情有情是指有情愛與情性的生物也就是動物菩薩是覺悟的有情並且也能覺悟一切眾生的痛苦 ... 於 www.oursong.com -

#16.覺有情Inner Peace-國立臺灣工藝研究發展中心-線上展覽

覺有情 Inner Peace. 創 作 者:: 王俠軍Heinrich Wang. 工藝類別:: 陶瓷. 材質:: 白瓷Porcelain. 尺寸:: 35.5x22x57.5 cm. 年代:: 2013 ... 於 www.ntcri.gov.tw -

#17.覺有情与絕有情 - 360doc个人图书馆

覺有情 与絕有情. 文字/什麼佛. 我們在學習佛法中容易排斥面對情感問題,包括親情,友情,甚至愛情,楞嚴經云,“雖學多聞,未盡諸漏,心中徒知顛倒所 ... 於 www.360doc.com -

#18.民國佛教期刊文獻集成及補編資料庫 - 數位典藏專案

原書資訊:覺有情,v. 11,no.1,1950-01-30. 文章類別:. 作者:弘一. ※(註解)書本無篇名,使用目錄篇名;期刊備註:英文期刊名:The Enlightenment;卷期備註:總數第二 ... 於 buddhistinformatics.dila.edu.tw -

#19.覺有情 - 人間福報

菩薩是印度語「菩提薩埵」的簡稱,菩提譯為「覺」,薩埵譯為「有情」,凡是覺悟到生命苦空無常,發起上求佛道,下化眾生的人,不論出家在家,不分地位高低,只要能發菩提心 ... 於 www.merit-times.com -

#20.[推薦] 我們沒有秘密- book | PTT學習區

也許帶有情人間的愛意、繾綣、獨佔, 企圖當彼此的樹洞,當共享秘密之後,也不再擔心遭受背叛。 甚至還有種捨我其誰的救世情懷。 於 pttstudy.com -

#21.世界上有沒有一種肉是不涉及殺生的?論消失了的三淨肉 - 佛門網

網上對於素食者常見的反駁是:植物也是有生命的,而茹素會殺死植物;假如佛教徒想避免殺生,那就連植物都不應該吃。但是佛教的「殺生」,是指殺害有情識的 ... 於 www.buddhistdoor.org -

#22.请问什么是“觉有情” - 小组讨论- 豆瓣

请问什么是“觉有情” 刚刚开始看佛经是因为心中有很多烦闷和困惑一个高人说我有较深的佛缘建议我读佛经来自我引导给我推... 於 www.douban.com -

#23.以有情覺有情 - 好日子舊書舖

菩薩叫做「覺有情」,是一個有情的覺悟者,是以有情之覺來喚醒有情的迷失。若一個人沒有情感,沒有對人的真愛,沒有悲憫與浪漫的情懷,他是不可能理解菩薩行的。 於 www.nicedays.com.tw -

#24.覺有情養生素食館- Google Maps

覺有情 養生素食館. Your location. Trails. Dedicated lanes. Bicycle-friendly roads. Dirt/unpaved trails. Live traffic. Fast. Slow. Wildfires Info. 於 www.google.com -

#25.有情- 维基百科,自由的百科全书

有情 (梵語:सत्त्व;IAST:sattva)或有情眾生,乃為佛教術語,音譯為薩埵、薩多波,舊譯為眾生,或稱為含识,即一切有心識、有感情、有見聞覺知之生命體。 於 zh.wikipedia.org -

#26.金融 - IT News

網站 文章 更新時間 Yahoo新聞 一跌未平 一跌又起 2021‑12‑05 20:27 Yahoo新聞 明天起北台灣降雨!3地區雨勢最大 2021‑12‑05 20:27 Yahoo新聞 外送員尿在餐點狂搖!客崩潰:吃了 2021‑12‑05 20:10 於 getitnews.pythonanywhere.com -

#27.志工早會:日不落世界娑婆覺有情 - 奇摩新聞

志工早會:日不落世界娑婆覺有情. 大愛電視. 6 個月前. 新冠疫情下的變與不變,今年慈濟浴佛大典,縮小實體規模如常舉行,全球49個國家地區,近20萬人克服時差,共同 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#28.什么叫菩萨?什么叫觉有情? - BiliBili

什么叫菩萨?什么叫觉有情? ... 菩萨就是菩提萨埵的简称,凡称菩萨者即是指发大乘心,修大乘法,其愿均建立于自觉觉他,以菩提心为务。你说菩萨好不简单啊 ... 於 www.bilibili.com -

#29.人間菩薩覺有情- 大愛閱讀

因覺,瀟灑離去。因情,乘願再來。在覺而有情的過程中,見證無數不思議的改變。 於 daaimobile.com -

#30.【 佛学常识】菩萨的觉有情是什么意思? - 佛教论坛

菩萨又称“觉有情”,“觉有情”从字面上讲有三层意思: 从自觉的角度而言: “觉”是其特性,“有情”是其本体。菩萨是一位明白宇宙人生真相之人,知一切法如梦如 ... 於 www.shixiu.org -

#31.狗主突然暈倒送醫兩隻窩心狗狗即做人性舉動令網民大拍手掌

見到此景,許多網友紛紛表示「看好了,這就是無求回報的真愛」、「要稱讚醫護人員的明智決定」、「比人還要有情有義」、「所謂理性動物(人)就是缺乏 ... 於 www.hk01.com -

#32.覺有情而非無情- 閒雲書齋 自在老師的國學禪房- udn部落格

〈覺有情而非無情〉 佛教的「菩薩」,全譯是「菩提薩埵」。「菩提」是「覺悟」的意思,「薩埵」就是「有情眾生」。所以「菩薩」便是「覺悟的有情 ... 於 blog.udn.com -

#33.明珠930, Studio930 - tvb.com

西雅圖接連發生屠殺事件,她不知不覺被牽扯入這件事的漩渦之中。 ... 貝娜(姬絲頓史釗域飾) 和愛德華(羅拔柏迪臣飾) 有情人終成眷屬,在進行世紀婚禮後,二人共度浪漫 ... 於 campaign.tvb.com -

#34.火星在天蠍注意天災人禍各星座12月運勢排行出爐

感情方面有情人者需要多點關心彼此,有時後你們過的太過日常生活沒有激情,會讓彼此的關係有點無趣,雖然不會影響到感情但總覺的少了點什麼,可以創造一些 ... 於 www.chinatimes.com -

#35.首頁- 法鼓山全球資訊網

一覺佛光照大千-向內觀心/主講人:吉伯.古帝亞茲/Gilbert Gutierrez. 2021-11-12. 講座. 12月週日下午「樂活善生尊嚴善終」講座(現場+線上直播). 2021-11-04. 法會. 於 www.ddm.org.tw -

#36.覺有情藝術空間藝品店 - 公司登記查詢中心

統一編號, 09864239. 公司狀態, 核准設立. 公司名稱, 覺有情藝術空間藝品店. 資本總額(元), 200,000. 登記地址, 看地圖 新北市鶯歌區重慶街99號 郵遞區號查詢. 於 www.findcompany.com.tw -

#37.千手千眼觀世音菩薩大悲咒講記 - Google 圖書結果

全句的意思是禮敬大覺、大悟的有情聖者。這裡所說的菩提薩埵大覺有情的聖者,乃是為承襲前面三句咒語所涵蘊的意義而說。由於大悲咒原是千光王靜住如來佛為憐念觀世音 ... 於 books.google.com.tw -

#38.觉有情 - 知乎专栏

论空亦有情除四大外,空亦有情,生存的原因是因为有情,爱为发众,情为受众,互感为欲,欲为想众,有生莫不有空,有空莫不有情。 观蜒蜓有子时, ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#39.「埔里餐廳‧覺有情養生素食館」最新網站上線 ... - 玩全台灣旅遊網

玩全台灣旅遊網提供埔里覺有情養生素食館「埔里餐廳‧覺有情養生素食館」最新網站上線囉~ 優惠介紹及南投景點、南投旅遊、南投住宿、南投民宿、南投汽車旅館等資訊. 於 okgo.tw -

#40.光緒為何不殺慈禧獨自掌權?溥儀:這3個後果他承擔不起

光緒皇帝,姓愛新覺羅,名載湉,是同治皇帝的堂弟,咸豐皇帝的姪子。 ... 天若有情天亦老下一句才是精髓 · 跟朱元璋撞名明朝這動物被迫改名 ... 於 www.setn.com -

#41.[新聞] 性格轉變?林秉樞出身書香世家成績優異 - PTT 熱門文章 ...

67 F →yeh67: 但憑一念之間,惜情,覺有情,若天惜~~月老公公要我說的話 12/02 12:58. 68 F →yeh67: 月老說這什麼話?要她修成肉身菩薩? 於 ptthito.com -

#42.淺釋九:拔苦予樂覺有情 - 證嚴法師法音集

淺釋九:拔苦予樂覺有情. 9 月6, 2017 | 八大人覺經 | 0 | ... 著業力來到人間,每一天的生命好像是火在燒,一切都在熾然中,我們卻都是不覺不知,可是菩薩就要覺知, ... 於 tcmaster.daai.tv -

#43.覺有情篇– 淨業歸處

相约有缘,有願,有志念佛同學,專修淨土彌陀法門。一門深入, 專修淨業。 淨空 ... 於 amtb-ma.org -

#44.月刊480期

有情世間,覺有情. ◎釋德. ◇十月二十三~二十四日《農九月‧初二至初三》 【靜思小語】 「情」莫偏差。 不只要「有情」,更要轉「迷」為「覺」的「覺有情」。 於 web.tzuchiculture.org.tw -

#45.道眾生」的菩薩,原來是釋迦牟尼修行尚未成佛的稱號 - 每日頭條

「菩薩」一詞是梵文(古印度書面語)「菩提薩土垂」的音譯之略,意為「覺有情」、「道眾生」的人,即「上求菩提」(覺悟)、「下化有情」(眾生)的 ... 於 kknews.cc -

#46.佛家所講覺有情是什麼意思?

有情,梵文sattva,音譯薩埵,意譯就是眾生的意思。 覺有情,梵文bodhisattva,音譯菩提薩埵,即菩薩,意譯就是自覺又覺他的眾生。 2樓:修行者. 於 www.qiangyao.cn -

#47.20090225_覺有情 - 老實修行,以戒為師

20090225_覺有情. 在經濟愈不景氣的時代,更要發心多布施,不是一定要捐多少錢,而是要將這份心「發」出來。 聖嚴師父說:「布施不計多少,護持佛法最 ... 於 dharma-yinlung.blogspot.com -

#48.常見問題> 認識佛教

菩薩,這也是梵文的音譯,並且是簡譯,全譯是「菩提薩埵」。它的意思,菩提是覺,薩埵是有情,菩薩,便是覺有情。有情是指有情愛與情性的生物,那也就是動物。 於 www.hkbuddhist.org -

#49.買相架做聖誕禮物送給囝囝陳凱琳想記錄每個珍貴時刻 - Bastille ...

... 台Talk Show主持,她亦很享受現在生活方式,開心過好每一天已覺是幸福事。 ... 而三對戀人亦有情人終成眷屬,焚爺(鄭嘉穎飾)和Eman(鍾嘉欣飾) ... 於 www.bastillepost.com -

#50.又叫「有情覺」... - 宣化上人粉絲頁Venerable Master Hsuan Hua

"菩薩另有個名字叫「覺有情」,又叫「有情覺」,他要覺悟一切的有情。由這個菩薩的名稱來看,就知道菩薩是具足大悲心,他要覺悟一切有情。 於 zh-tw.facebook.com -

#51.12月完整運勢曝!3星座工作運強滿分5星級 - 東森新聞

情感方面有情人者與另一伴感情穩定,但談到金錢事物還是建議要分清楚會 ... 沒有好好區分,反而容易造成金錢的誤會;單身者,你們會讓人覺的冷冷的 ... 於 news.ebc.net.tw -

#52.覺有情 - 佛光山人間佛教研究院

覺有情. 首頁 辭庫入口 覺有情. English Equivalent: awakened sentient being. Pronunciations: jué yǒu qíng. Category: Terminology 名相 ... 於 fgsihb.org -

#53.井底之蛙| 股市爆料同學會 - 理財寶

... 也期待司法能給家暴受害者一個正義,當然更願天下有情男女,即使熱戀中,也能維持 ... 雖然運能只有65%~現在後知後覺,自己跟同業純貨機加速交機,就怕偷雞不成… 於 www.cmoney.tw -

#54.覺有情@ 如是云 - 隨意窩

200701161942覺有情 · 菩提薩埵,譯為覺有情,或為有情覺。 · 觀世音菩薩隨機示現,《華嚴經》載,南海補陀落山為其住處,浙江省普陀山,即為中國著名之觀世音菩薩道場。 於 blog.xuite.net -

#55.覺有情居士著關注- Readmoo 讀墨電子書

覺有情 居士著出處:善書圖書館URL:http://www.taolibrary.com/category/category7/c710.htm 序言社會多的是色情案件,淫為萬惡之首,淫風日盛,人類的靈格,便日趨 ... 於 readmoo.com -

#56.獨覺佛:菩薩 - 中文百科知識

菩薩,謂覺有情,為已覺悟證道的有情大聖或覺悟有情眾生的聖者。菩薩不為一己解脫而修持,而是為利益一切眾生、救度一切眾生、獲得一切智而修持。菩薩信解廣大, ... 於 www.easyatm.com.tw -

#57.12月星座運勢排行榜出爐!「第1名」工作運勢爆棚 - ETtoday

感情方面有情人者需要多點關心彼此,有時後你們過的太過日常生活沒有激情,會讓彼此的關系有點無趣,雖然不會影響到感情但總覺的少了點什麼,可以創造一些 ... 於 www.ettoday.net -

#58.學佛要做“覺有情”

為什麼覺有情這三個字,在這裡特意加引號呢?因為這不是傳統意義上的菩薩覺有情,是特指要做那種追求覺悟、同時又重情重義的學佛人,故此才有學佛要做“覺有情”,這個 ... 於 big5.xuefo.net -

#59.你愛不失敗

... 你愛不失敗/約書亞樂團祂看顧雀鳥仔/許景淳在主裡的時刻/歐開合唱團我們是一家/有情天反之,一個女生在和你相處交流過程中,若是對你有好感, ... 於 0312202123.luigidelmecio.it -

#60.覺有情(Kiki)

「菩薩是印度語「菩提薩埵」的簡稱,菩提譯為「覺」,薩埵譯為「有情」,凡是覺悟到生命苦空無常,發起上求佛道,下化眾生的人,不論出家在家,不分地位高低,只要能發 ... 於 www.tomandkiki.com -

#61.以有情觉有情_百度百科

《以有情觉有情》是林清玄的系列演讲集之三,在这本书裏,林清玄站在极高的云端眺望远方,指出有情、有觉、有美的生命方向;复又置身於人群之中,与众同行。 於 baike.baidu.com -

#62.菩萨的觉有情是什么意思 - 弘善佛教网

菩萨又称“觉有情”,“觉有情”从字面上讲有三层意思。从自觉的角度而言:“觉”是其特性,“有情”是其本体。菩萨是一位明白宇宙人生真相之人,知一切法如梦 ... 於 www.liaotuo.com -

#63.覺有情藝術空間藝品店 - 台灣公司網

覺有情 藝術空間藝品店,統編:09864239,地址:新北市鶯歌區重慶街99號,負責人:謝承芬,設立日期:096年06月23日,營業項目:家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業. 於 www.twincn.com -

#64.法華七喻-窮子喻【叁】‧靜思法髓妙蓮華 - Google 圖書結果

二息心達本勤修福田覺有情是發大心修行者的名稱凡夫是非不清聞聲起舞製造煩惱開始接受佛法後佛法的道理慢慢洗滌無明心靈的垢穢;無明垢穢清洗淨了自然就回歸真如本性 ... 於 books.google.com.tw -

#65.曝林秉樞被拘前一天來電求救「我身敗名裂了!」 蔡詩萍

這段邏輯清晰,無思覺失調等症頭! 讚 · 回覆 · 7 · 2小時 ... 參加喪禮的10多位立委有情有義, 都沒有出來踹林先生一腳....真是好朋友. 於 tw.appledaily.com -

#66.momo購物網

momo購物網提供美妝保養、流行服飾、時尚精品、3C、數位家電、生活用品、美食旅遊票券…等數百萬件商品。快速到貨、超商取貨、5h超市服務讓您購物最便利。 於 www.momoshop.com.tw -

#67.《無常人生覺有情》光采 9789866676734 黃子容 全新

商品多個拍賣平台同時販售,下標前請先詢問書籍是否還在】 書況良好購買《無常人生覺有情》光采│9789866676734│黃子容│全新. 於 shopee.tw -

#68.大覺有情為諸眾生 - 慈濟

證嚴上人慈示:「愛沒有遠與近的分別,要把這分合和互協的心連接起來,還要有大覺有情,為諸眾生,要有覺有情,那就是菩薩的情,大家共同一心就是為了 ... 於 www.tzuchi.org.tw -

#69.大道規範 - Google 圖書結果

必要能按部就班,來行持大乘菩薩行覺有情,更是達成覺悟情境界;人生於世能「明悟」也就能了知「覺性」,「覺悟情」在人世間必要有「覺有情」作為,就會在覺悟之後, ... 於 books.google.com.tw -

#70.以有情覺有情 - 博客來

林清玄說:菩薩叫做「覺有情」,是一個有情的覺悟者,是以有情之覺來喚醒有情的迷失。若一個人沒有情感,沒有對人的真愛,沒有悲憫與浪漫的情懷,他是不可能理解菩薩行 ... 於 www.books.com.tw -

#71.無常人生覺有情- PChome 24h書店

內容簡介> 暢銷書作家黃子容老師最新力作! 關於每個人的情緣就在這無常間,來去有覺,緣覺有情。 有了靜心,我們才有覺醒的瞬間,找出靈性的自覺,世間有情,無常 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#72.覺有情: 星雲大師墨跡 - Google Books

Title, 覺有情: 星雲大師墨跡. Publisher, 佛光山文敎基金會, 2005. Length, 385 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan ... 於 books.google.com -

#73.覺有情者-2021年8月13日靈山會上 品書法喜分享 - 慈濟大學靜 ...

序品-覺有情者看到經中述說在法華會上,佛陀將要開始教菩薩法的時候,八萬人的菩薩,也是從十方這樣來,總是四方八… 於 toheartandlivoutinlife.com -

#74.菩薩(Bodhisattva) 就是覺有情: 覺悟的一個眾生; 他不迷了

Quote: 菩薩(Bodhisattva) 就是覺有情: 覺悟的一個眾生; 他不迷了- 是「諸惡不作,眾善奉行」; in English: A Bodhisattva is also defined as "an ... 於 lirenchan.wordpress.com -

#75.以有情覺有情 - 圓神書活網

本書指出有情、有覺、有美的生命方向,幫助眾生解菩薩道,行菩薩行。 林清玄說:菩薩叫做「覺有情」,是一個有情的覺悟者,是以有情之覺來喚醒有情的迷失。 於 www.booklife.com.tw -

#76.什么叫觉有情? - 佛教智慧人生

什么叫觉有情? 菩萨必须要以渡众生来修自己的行,渡了众生,这个才养成慈悲的圆觉之地,所以说渡众生,为众生传法、讲经等等方便法门,总之,渡脱一切众生,就是他们 ... 於 learnbuddha.top -

#77.養生菜單- 埔里餐廳‧覺有情養生素食館

埔里餐廳‧覺有情養生素食館提供口味多元的素食料理,菜色內容包含:中式餐點、合歡套餐、時尚套餐、焗烤時蔬、義大利麵和養生鍋物,提供埔里餐廳、埔里養生素食館、 ... 於 0492913885.ego.tw -

#78.覺有情系列8:《生命的自轉與公轉》 - 心道法師

《覺有情系列8》叢書,是當代覺者心道法師對大眾所做的隨緣開示。心道法師以簡單、自然的語言,將佛陀修行智慧的時代精神性做完整、透徹的呈現,讓每份因緣背後的教化 ... 於 www.hsintao.org -

#79.淺談星雲大師「覺有情 世界墨跡巡迴展」 - 金門日報

一、緣起: 二○○四年佛光山佛光緣美術館總部,將星雲大師書寫四十年之墨跡於世界各地收藏者手中徵集。二○○五年開始以「覺有情---世界墨跡巡迴展」,先後展出於 ... 於 www.kmdn.gov.tw -

#80.覺有情 - 法印寺

《覺有情》簡介. 閱讀全文... 更多文章... 《覺有情》53期 · 《覺有情》52期 · 《覺有情》51期 · 《覺有情》50期 · 《覺有情》49期 · 《覺有情》48期 · 《覺有情》47期 ... 於 www.fayin.us -

#81.恆為眾生覺有情

繪圖/黃逸樵;錄音/人文志業廣播部陳怡君. 恆念導師為佛教 清淨發心覺有情 靜思法水潤眾生 精進互勉菩提林. 「我師,我思」,回顧當初出家的時候,我 ... 於 www.jsnews.org.tw -

#82.四期教育-覺有情-法華期 - 靈鷲山教育網

弘法與教育是靈鷲山教團的兩大主軸。以心道法師「生活禪」的教育宗旨為出發點,整體志業與建設發展以生活化、人性化的弘法教育,傳播「生命共同體」永續經營的理念; ... 於 edu.ljm.org.tw -

#83.覺有情大專佛學生活營納閩圓满 - 人間通訊社

由佛光山沙巴禪淨中心及國際佛光會沙巴協會協辦,納閩沙大三好學社及佳雅三好學社所聯辦三天兩夜的第三屆《覺有情》大專佛學生活營於2018 年4月20日在 ... 於 www.lnanews.com -

#84.覺悟有情眾生的行為就叫菩薩行 - 華藏淨宗弘化網

法寶名稱:覺悟有情眾生的行為就叫菩薩行,覺悟有情眾生的誠心就叫菩薩道。 編 號:DC2-0031. 描 述:玄奘大師翻「菩薩」為「覺有情」,覺悟的有情眾生。 於 edu.hwadzan.com -

#85.十法界不離一念心美國萬佛聖城宣化上人講述

怎麼叫覺有情呢?這個覺有情有兩個講法:一個是覺悟一切有情,令一切有情都覺悟了,這是一個講法;第二個是 ... 於 www.drbachinese.org -

#86.427-清淨因緣覺有情 - 包子的部落格

所以菩薩的「覺有情」和眾生的「迷情」,也一樣在一線之間。若有一點偏差,那就是迷情了。 ... 因緣若是看得清楚,人人都是覺有情者,人人都是我們所感恩的對象。 於 willie3241.pixnet.net -

#87.佛家所讲觉有情是什么意思? - 天摩网

有情 自性【之心】,需要修行人以空性之心去普遍了知,以【清淨超人之天眼】空性之心,見有情之死、生,了知有情隨業而受劣、勝、美、醜、善趣、惡趣。 於 www.tmtkz.com