誕辰活人的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦歐文‧亞隆,瑪莉蓮‧亞隆寫的 死亡與生命手記:關於愛、失落、存在的意義 和彭林的 中國古代禮儀文明都 可以從中找到所需的評價。

另外網站生日藏密碼! 9號天真、2號敏感.、5號愛自由..你是幾號人?也說明:是的,活在當下,前一分後一秒都跟你沒關係。 ☆ 讓內在與外在一致,要勇敢表達自己的情感,謊話沒有黑白之分。

這兩本書分別來自心靈工坊 和華品文創所出版 。

國立雲林科技大學 文化資產維護系 王瀞苡所指導 王煒榛的 北港藝閣的產業傳承與內涵探究 (2021),提出誕辰活人關鍵因素是什麼,來自於北港、北港迎媽祖、藝閣、文化資產、民俗。

而第二篇論文國立中央大學 中國文學系 李國俊所指導 王照璵的 近現代「京劇捧角」文化研究 (2017),提出因為有 近現代、晚清、民國、報刊、捧角、京劇、伶黨、劇評的重點而找出了 誕辰活人的解答。

最後網站他問「剩5千怎麼過10天?」 網友建議靠好市多神物度日則補充:原PO在PTT上發問,「錢包剩下5千元怎麼活?」原PO表示,20號才發薪水, ... 今(10)日是觀音佛祖誕辰紀念日,在農曆2月19日這天不. 2023-03-10 14:53.

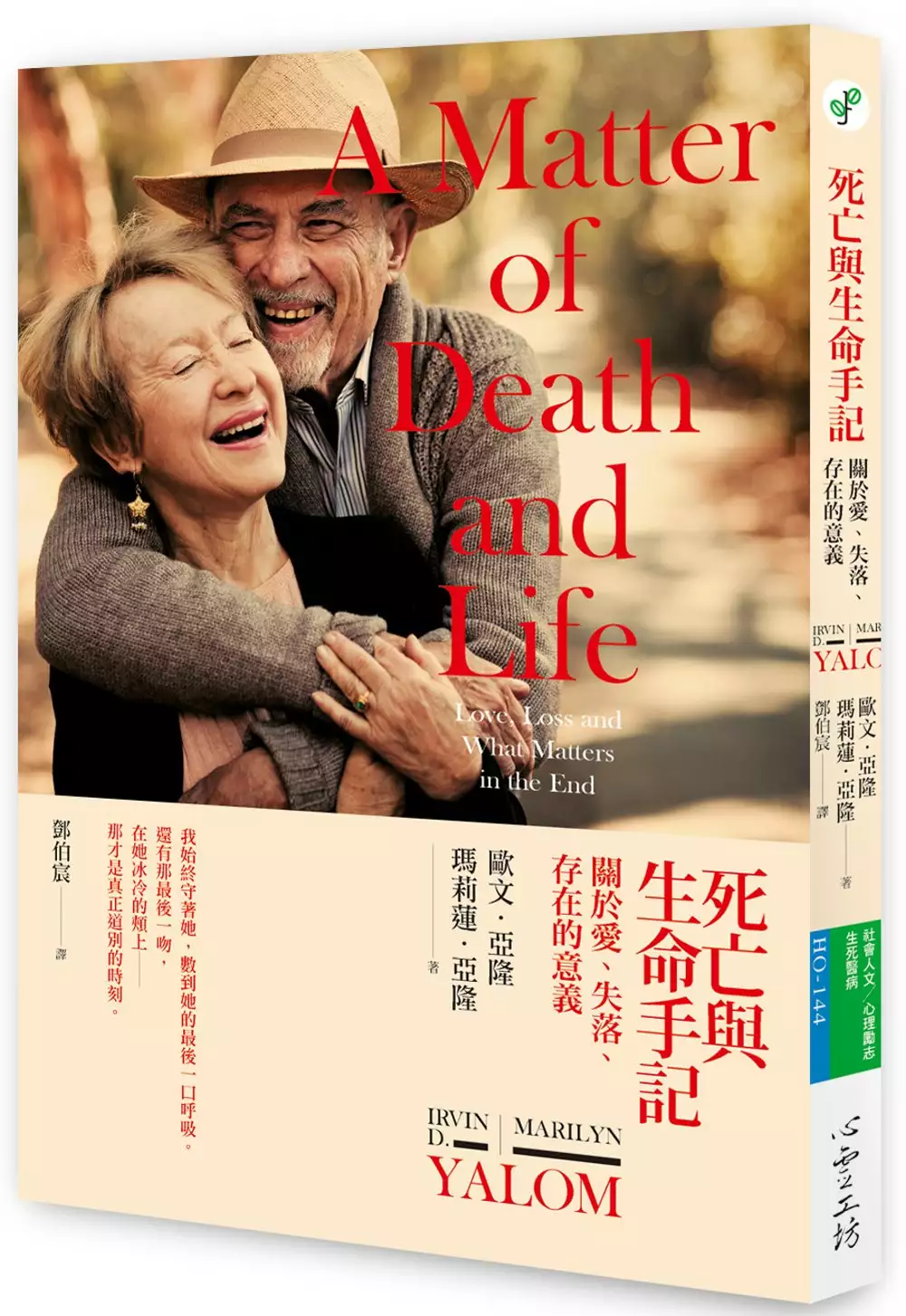

死亡與生命手記:關於愛、失落、存在的意義

為了解決誕辰活人 的問題,作者歐文‧亞隆,瑪莉蓮‧亞隆 這樣論述:

「我始終守著她,數到她的最後一口呼吸。還有那最後一吻, 在她冰冷的頰上──那才是真正道別的時刻。」 悲傷,是我們為敢愛所付出的代價 當結縭超過六十載的伴侶將離你而去時,你怎麼辦? 歐文.亞隆,存在心理治療大師,以治療死亡焦慮著稱,卻在得知愛妻瑪莉蓮罹患癌症、來日不多的當下,也一時無法承受,萌生隨她而去的念頭。 「我們應該合寫一本書。」瑪莉蓮鄭重其事地對丈夫說:「把我們所面對的困難記錄下來,對其他遇到類似狀況的人來說,或許會有點用處。」 在歐文‧亞隆的治療經驗中,人活得越充實,面對死亡就越坦然。但末期病痛日復一日的折

磨、丟下伴侶的錐心之痛,不論是要走的人,或留下的人,都難以釋懷。最後瑪莉蓮選擇合法輔助自殺,他更是震驚又害怕,不願放手。 當治療師成了當事人,該如何與絕望相抗?又該如何有意義地活至最後一刻? 本書是亞隆夫妻獻給對方的最後禮物,是大師親身示範喪偶、孤獨和哀悼的心路歷程,更是對芸芸眾生的終極關懷——希望以真摯的記錄和覺察,為受苦的人們帶來一絲撫慰。 本書特色 ★以夫妻雙人、雙重視角觀點,探討失去親密伴侶的悲傷,以及自身不可避免的死亡,是一部以創新手法探討死亡與悲傷的作品。 ★存在心理治療大師及哀傷輔導權威卸下面具,以最誠實的

聲音,向大眾陳述面臨伴侶死亡的心路歷程,震撼而感人。任何擁有親密伴侶者,以及安寧療護、哀傷輔導、心理治療專業助人者,此書皆為必讀經典。 溫暖推薦(依姓氏筆畫排列) 王浩威 | 作家、精神科醫師 朱全斌 | 傳播學者、作家、廣播主持人 林綺雲 | 臺北護理健康大學生死與健康心理諮商系教授 張達人 | 臺灣心理治療學會前理事長、常務理事 曹中瑋 | 資深諮商心理師、國立臺北教育大學心理與諮商學系退休副教授 許文耀 | 國立政治大學心理學系特聘教授 陳登義 | 台中仁愛之家附設靜和醫院醫療顧問 彭榮邦 | 慈濟大學人類

發展與心理學系助理教授 黃素菲 | 敘事治療教學訓練者、實務工作者 趙可式 | 國立成功大學醫學院名譽教授、臺灣安寧療護推手 賴其萬 | 和信治癌中心醫院醫學教育講座教授兼神經內科主治醫師 鍾明勳 |中華團體心理治療學會理事 顏擇雅 | 作家、出版人 羅耀明 | 台灣正念學學會正念療育資深督導師、《如果今天就要說再見》作者 蘇偉貞 | 作家、國立成功大學中國文學系特聘教授 好評推薦 歐文.亞隆以出奇的坦白及勇氣,分享了他人生中最艱難的經歷:痛失愛妻,以及青少年以來的忠實伴侶。兩人結伴終身,包括共同執筆這本書,他們

分享了一幅令人難忘的喪偶畫面──害怕、痛苦、抗拒,以及忍痛接受。但除了喪妻之痛外,這本書還給了我們更多的東西──一則雋永絕美的愛情故事。令我低迴,長在心頭。──蘿蕊・葛利布(Lori Gottlieb),暢銷書《也許你該找人聊聊》作者 匯集無比的勇氣,亞隆夫婦共同執筆,寫下了他們感情上與道德上的彼此照應。《死亡與生命手記》是亞隆夫婦終生追求生活與死亡藝術的結晶,足以使讀者脫胎換骨,欲罷不能。──凱博文(Arthur Kleinman),哈佛醫學院精神醫學與醫療人類學教授,《談病說痛》、《照護的靈魂》作者 放下難捨記憶的依戀,歇息於無相的單純中!—─張達人,臺灣心

理治療學會前理事長、常務理事 深愛彼此的亞隆夫婦走入死亡的迷霧裡,以各自視角掏心地訴說臨面死亡輪番伏擊的日常,看著盛名的亞隆醫師踩著赤裸的行履,在高山低谷震盪,逐步謙卑、理解、感恩、平靜。平凡而動人地預示哀傷療癒之路。─—羅耀明,台灣正念學學會正念療育資深督導師,《如果今天就要說再見》作者

北港藝閣的產業傳承與內涵探究

為了解決誕辰活人 的問題,作者王煒榛 這樣論述:

臺灣藝閣源自中國傳統迎神賽會活動的抬閣,為民間酬神的一種演藝形式,在清代時隨著漢人移民臺灣而帶進臺灣發展生根,爾後歷經數百年的演變,已和原本形式截然不同,然而隨著社會環境的變遷,藝閣的榮景急速走下坡,如今全臺灣仍存在且具大規模的真人藝閣活動,只有每年農曆三月十九日於北港朝天宮所舉辦的媽祖誕辰遶境。民國 99年(2010),「北港朝天宮迎媽祖」 獲得當時文建會登錄為臺灣重要民俗文化資產,使藝閣這項傳統技術更受到各界的關注。本研究旨在探討北港藝閣的產業傳承與發展及其內涵轉變情形,採用文獻分析、個案研究法、參與觀察及深度訪談法,深入彙整北港藝閣近年間的轉變,分析其轉變面向。藝閣的文化傳承目前有藉由

藝師或地方的認同,透過由上而下的策略面切入,由第一線的藝師帶領,依循脈絡傳承並實際進入工作場域了解藝閣產業推動的發展及教學思維,並透過互動凝聚共識,共同落實藝閣文化產業的傳承與創造。在本研究中,亦有非脈絡傳承案例,藉由實地的參訪或參與,形塑該活動主軸的亮點,對於規畫者、執行者、教學者、參與者、當地社群的角度,說明與詮釋實際狀況。透過北港藝閣的產業傳承研究,期盼在「生活即學習‧學習即生活」的學習情境中,延續這一代的傳承,為傳統、為北港注入新的希望與能量。研究三大主線在:1.在脈絡化的傳承體制下,位於臺南的天一企業社可為相當代表的傳承案例,他們主要是在家族間相互傳承、交流著這項藝閣文化藝術,成為現

階段北港地區藝閣活動的資深製作團隊。2.在非脈絡的傳承體制下,則是看如何透過校園推廣、社區結合及社區互助三種面向的相互配合,進而將藝閣這項傳統文化傳承及推廣。3.分析設計藝閣閣體及展演主題,開創傳統及兼具與時俱進的藝閣。本研究期待能拋磚引玉,希望有更多人在欣賞這項極具特色的文化資產同時,並進而願意投入推廣、教育及傳承。

中國古代禮儀文明

為了解決誕辰活人 的問題,作者彭林 這樣論述:

中華禮學的活力與魅力 中國是傳承千年的禮儀之邦,聲播於海外。相傳在三千多年前的殷周之際,周公制禮作樂,就提出了禮治的綱領。其後經過孔子和七十子後學,以及孟子、荀子等人的提倡和完善,禮樂文明成為儒家文化的核心。西漢以後,作為禮樂文化的理論形態和上古禮制的淵藪,《儀禮》、《周禮》、《禮記》先後被列入學官,不僅成為古代文人必讀的經典,而且成為歷代王朝制禮的基礎,對於中國文化和歷史的影響之深遠,自不待言。隨著東亞儒家文化圈的形成,禮樂文化自然成為了東方文明的重要特色。毋庸置疑,要瞭解中國傳統文化,就必須瞭解中國禮儀文化。 任何一個民族的文化都不可能是萬世一貫的,而只能與時俱變,棄其糟粕,取

其精華。優秀文化的因子,往往歷久彌新,長久地存活在歷史的長河中,持續地影響著民族的精神和面貌。例如,西元前6世紀前後,是世界古文明的軸心時代,出現了諸如孔子、老子、孫子以及蘇格拉底、柏拉圖、釋迦牟尼等哲人和光耀千古的經典。兩千多年來,他們始終伴隨著歷史的進程,我們幾乎處處可以感覺到他們的存在。在科技高度發達的今天,我們還每每要回到那個時代去尋找智慧。對於孔子倡導的禮樂文化,我們也應該作如是觀。 作者簡介 彭林 清華大學教授,1949年10月15日出生於江蘇無錫市。1989年畢業於北京師範大學,獲歷史學博士學位。現為清華大學人文學院歷史系(思想文化研究所)教授、博士生導師,國際儒

學聯合會理事,中國社會科學院古代文明研究中心客座研究員,26國學網禮樂高級顧問。主要從事先秦史等歷史文獻學和中國古代學術思想史的教學和研究,偏愛經學,尤其注重對儒家經典《三禮》(《周禮》、《儀禮》、《禮記》)以及中國古代禮樂文化的研究。2018年1月,入選清華大學首批文科資深教授。 專著 《中國古代禮儀文明》、《中國禮學在古代朝鮮的播遷》、《禮樂人生:成就你的君子風範》、《中華傳統禮儀概要》、《文物精品與文化中國十五講》、《儒家禮樂文明講演錄》、《中華傳統禮儀讀本》、《〈周禮〉主體思想與成書年代研究(增訂版)》。 獲獎記錄 2005在清華大學主講的「文物精品與文化中國」課,

獲教育部「國家精品課程」稱號;2006獲教育部「寶鋼優秀教師獎」;2007「文物精品與文化中國」獲北京市優秀教學成果一等獎、國家級優秀教學成果二等獎;2009在清華大學主講的「中國古代禮儀文明」課,獲「北京市級精品課程」、「國家級精品課程」稱號;2010榮獲清華大學首屆「十佳教師」稱號。 自序 ............ 1 第一章 禮是什麼 ............ 1 第二章 禮緣何而作 ............ 13 第三章 禮的分類 ............ 29 一 吉禮 ............ 32 二 凶禮 ............ 37 三 軍禮

............ 39 四 賓禮 ............ 42 五 嘉禮 ............ 44 第四章 禮的要素 ............ 47 一 禮法 ............ 49 二 禮義 ............ 51 三 禮器 ............ 52 四 辭令 ............ 56 五 禮容 ............ 58 六 等差 ............ 62 第五章 禮與樂 ............ 65 一 德音之謂樂 ............ 67 二 盛德之帝必有盛樂 ............ 71 三 音樂通乎政 ......

...... 73 四 樂內禮外 ............ 76 五 移風易俗莫善於樂 ............ 79 第六章 以人法天的理想國綱領 ——《周禮》 ............ 83 一 聚訟千年的學術公案 ............ 85 二 理想化的國家典制 ............ 88 三 以人法天的思想內核 ............ 92 四 學術與治術兼包 ............ 95 第七章 貫串生死的人生禮儀 ——《儀禮》 ............ 95 一 《儀禮》的名稱、傳本 和今古文問題 ............ 103 二 《儀禮》的作者與撰作年代 ..

.......... 108 三 《儀禮》的傳授與研習 ............ 110 四 《儀禮》的價值 ............ 113 第八章 闡發禮義的妙語集萃 ——《禮記》 ............ 117 一 《禮記》的成書 ............ 119 二 《禮記》的分類與作者 ............ 123 三 《禮記》的人本主義思想 ............ 126 四 哲理與格言 ............ 128 五 《禮記》的流傳與影響 ............ 131 第九章 冠者禮之始也:冠禮 ............ 137 一 成人之者,將責成人禮焉

............ 139 二 筮日、筮賓,所以敬冠事也 ............ 141 三 三加彌尊,加有成也 ............ 143 四 已冠而字之,成人之道也 ............ 147 五 以成人之禮見尊者、長者 ............ 148 六 古代社會中的冠禮 ............ 150 七 女子的笄禮 ............ 154 第十章 合二姓之好:婚禮 ............ 157 一 婚姻之義 ............ 159 二 議婚和定親 ............ 162 三 親迎 ............ 165 四 成婚

............ 168 五 拜見舅姑 ............ 170 六 古代婚禮的幾個特色 ............ 171 第十一章 禮尚往來:士相見禮 ............ 177 一 不以摯,不敢見尊者 ............ 179 二 來而不往,非禮也 ............ 182 三 士、大夫、國君交往的雜儀 ............ 184 四 燕見國君的雜儀 ............ 187 第十二章 吾觀於鄉,而知王道之易易:鄉飲酒禮............ 191 一 賓興賢能:在鄉學舉行的鄉飲酒禮............ 193 二 在鄉序齒:

養老的鄉飲酒禮 ............ 203 三 吾觀於鄉,而知王道之易易 ............ 206 第十三章 立德正己之禮:射禮 ............ 209 一 射禮梗概 ............ 211 二 射以觀盛德 ............ 219 三 「發而不中,反求諸己」 ............ 221 四 「君子無所爭,必也射乎!」 ............ 223 五 射禮與擇士 ............ 226 六 孔子射於矍相之圃 ............ 226 第十四章 明君臣上下相尊之義:燕禮 ............ 229 一 燕禮的陳設

............ 232 二 席位與尊卑 ............ 233 三 賓與主人 ............ 234 四 賓主的一獻之禮 ............ 236 五 四舉旅酬 ............ 239 六 燕禮所要表達的君臣大義 ............ 242 第十五章 諸侯相接以敬讓:聘禮 ............ 245 一 聘禮梗概 ............ 247 二 聖王貴勇敢強有力者 ............ 251 三 圭璋與德 ............ 253 四 還玉與重禮輕財 ............ 255 五 介紹而傳命,敬之至也 .

........... 256 六 最早的外交禮儀程式 ............ 258 第十六章 稱情而立文:喪服(上) ............ 261 一 以三為五,以五為九:親屬關係的確立 ............ 263 二 上殺、下殺、旁殺:喪服等差的確立 ............ 266 三 五等喪服的十一小類 ............ 269 四 服術有六:確定喪服的原則 ............ 272 第十七章 稱情而立文:喪服(下) ............ 275 五 喪服的精粗與輕重 ............ 277 六 喪期的加隆與減殺 ............

281 七 宗親、外親與妻親 ............ 284 八 恩服與義服 ............ 286 九 服喪期間必須堅守的原則 ............ 287 十 喪服制度在海外的孑遺 ............ 289 第十八章 侍奉逝者的魂魄:士喪禮............ 293 一 壽終正寢 ............ 295 二 復 ............ 296 三 奠 ............ 297 四 哭位 ............ 300 五 報喪和弔唁 ............ 300 六 沐浴 飯含 襲 ............ 301 七 為銘和設重

............ 303 八 小斂 ............ 304 九 大斂 ............ 305 十 國君親臨大斂 ............ 306 十一 成踴、代哭、朝夕哭 ............ 308 十二 筮擇墓地和卜葬日 ............ 309 第十九章 埋藏親人的遺體:既夕禮 ............ 311 一 殯後居喪 ............ 313 二 啟殯 ............ 314 三 朝祖 ............ 316 四 裝飾柩車 ............ 317 五 陳明器 ............ 318 六 祖

奠 ............ 319 七 贈送助葬之物 ............ 320 八 大遣奠 ............ 321 九 發引 ............ 322 十 窆和執綍 ............ 324 十一 反哭 ............ 325 第二十章 安魂之祭:士虞禮 ............ 327 一 立屍............ 330 二 陰厭............ 331 三 饗屍............ 332 四 三虞、卒哭 ............ 334 五 祔廟與作主 ............ 335 六 小祥、大祥和禫 ........

.... 338 七 居喪要則 ............ 340 第二十一章 祭祀萬世師表:釋奠禮 ............ 345 一 孔子的學行與生平 ............ 347 二 釋奠說略 ............ 350 三 四配 ............ 354 四 十二哲 ............ 357 五 先賢、先儒從祀 ............ 358 六 祭祀孔子的文化意義 ............ 359 七 釋奠禮在今日韓國 ............ 363 第二十二章 詩禮傳家:家禮 ............ 365 一 不學禮,無以立 .........

... 367 二 《禮記》所見的先秦家庭禮儀 ............ 368 三 《顏氏家訓》 ............ 372 四 司馬光的《書儀》與《家範》 ............ 375 五 朱子《家禮》 ............ 377 六 《家禮》在朝鮮 ............ 380 第二十三章 不見面的禮儀:書信 ............ 383 一 書信格式 ............ 385 二 敬稱 ............ 387 三 謙稱 ............ 389 四 提稱語 ............ 391 五 思慕語 ............ 392

六 書信中的平和闕 ............ 393 七 師生之間的稱謂 ............ 394 八 祝願語及署名敬詞 ............ 396 九 信封用語 ............ 397 後記 401 自序 中國是傳承千年的禮儀之邦,聲播於海外。相傳在 三千多年前的殷周之際,周公制禮作樂,就提出了禮治的綱領。其後經過孔子和七十子後學,以及孟子、荀子等人的提倡和完善,禮樂文明成為儒家文化的核心。西漢以後,作為禮樂文化的理論形態和上古禮制的淵藪,《儀禮》、《周禮》、《禮記》先後被列入學官,不僅成為古代文人必讀的經典,而且成為歷代王朝制禮的基礎,對於中國文化

和歷史的影響之深遠,自不待言。隨著東亞儒家文化圈的形成,禮樂文化自然成為了東方文 明的重要特色。毋庸置疑,要瞭解中國傳統文化,就必須瞭解中國禮儀文化。 不無遺憾的是,近代以來,禮樂文化不僅沒有得到應有的重視,反而受到了種種責難,歸結起來,主要集中在兩個問題上: 一是禮樂文化的性質問題。有人認為,禮樂文化是封建時代的文化,早已過時,誰再提倡,誰就是逆潮流而動。態度最激烈的是「文革」時期的江青等人,他們誣蔑孔子是搞復辟的祖師爺,說孔子「克己復禮」就是要復辟奴隸制。 二是禮樂文化是否還有現代價值。有人認為,當今的時代已經完全不同於先秦、兩漢,社會面貌和生活方式都發生了巨大的變化,《

三禮》表述的禮儀對我們已 經毫無用處。 任何一個民族的文化都不可能是萬世一貫的,而只能與時俱變,棄其糟粕,取其精華。優秀文化的因子,往往歷久彌新,長久地存活在歷史的長河中,持續地影 響著民族的精神和面貌。例如,西元前6世紀前後,是世界古文明的軸心時代,出現了諸如孔子、老子、孫子以及蘇格拉底、柏拉圖、釋迦牟尼等哲人和光耀千古的經典。兩千多年來,他們始終伴隨著歷史的進程,我們幾乎處處可以感覺到他們的存在。在科技高度發達的今天,我們還每每要回到那個時代去尋找智慧。對於孔子倡導的禮樂文化,我們也應該作如是觀。 近代以來,由於國勢衰微,列強入侵,國人激於時變,把落後挨打歸咎於傳統文化,這有一

定的道理,但不盡然。試想,一個知書達理的書生挨了強盜的打,人們可以責怪他沒有拳勇,但卻不可以責怪他不該知書達理。如果書生從此丟掉書本,只練武功,變成了沒有文化的「強人」,那才是真正的悲劇。人類社會終將進入一個人人講信修睦、彼此謙敬禮讓的文明時代。因此,我們既要習武強身,又要弘揚既有的文化,禮樂文化終究會有它新的用武之地。 江青等人批孔、批「克己復禮」,是出於批「周 公」的罪惡目的,完全沒有學術依據可言。孔子真是復辟狂嗎?只要讀讀《禮記•禮運》就可以知道,孔子的 政治理想是要建立「天下為公」的大同世界,它曾經鼓舞了包括孫中山在內的千千萬萬的志士仁人為之奮鬥。「克己復禮」就是復辟奴隸制嗎?奴

隸制的主要特徵之一是人殉(用活人殉葬),儒家若是擁護奴隸制,就應該贊成人殉。可是,只要讀讀《禮記•檀弓》,就可以得到完全相反的結論。齊國大夫陳子車客死於衛國,其妻和家宰打算用活人殉葬。子車的弟弟子亢堅決反對,說:「以殉葬,非禮也!」還有一位叫陳乾昔的貴族,臨終前要求讓兩個婢子在他身邊殉葬。他兒子拒絕照他的要求辦,理由也是「以殉葬,非禮也」!兩人都說殉 葬是「非禮」的行為,說明禮是不允許殉葬的。春秋時期,人本主義成為社會思潮的主流,人殉已不多見,一般用木俑殉葬,即便如此,孔子也覺得不能容忍,他憤憤然說:「始作俑者,其無後乎!」(《孟子•梁 惠王上》)不僅如此,儒家還反對一切不人道的做法。魯國大旱

,穆公先是要暴曬國中的尪者,後來又要暴曬巫婆,希冀博得上天的憐憫。縣子批評說:因天不下雨而懲罰殘疾人,太過殘忍,有悖人道!類似的例子, 《禮記》中不勝枚舉。孔子反對人殉,提倡仁愛;反對苛政,提倡仁政,代表了時代的進步和人類的良知。說孔子提倡禮就是要復辟奴隸制,真是欲加之罪,何患無辭。 那麼,儒家的禮樂文明還有沒有現實價值呢?我們的回答是肯定的。其一,十年動亂之後,國民道德水準嚴重倒退,不僅引發了許多社會問題,而且直接影響到了經濟的發展,最明顯的例證是旅遊業。幾千年文明鑄 就的禮儀文化,原本可以成為旅遊經濟的強項,可是,許多行業成員連「對不起、謝謝、沒關係、您請」十個 字的禮貌用語都說不好

,遑論其他。儘管眼下賓館、酒店等越造越華麗,而服務品質卻始終是旅遊業發展的軟肋,令人長歎。此外,近年出境旅遊的國人與日俱增,但舉止粗俗、缺乏禮儀教養者不乏其人,海外輿論的批評時見報端,使我們這個「文明古國」、「禮儀之邦」的民族形象大受損害。為了改變這種局面,近年,政府將「明禮誠信」作為二十字「公民道德」的重要內容,如何重建符合時代要求的禮儀規範,已經提上議事日程。中國傳統的禮儀文明,是寶貴的思想資源,正可以為我們提供重要的借鑒。 其二,21世紀是文化的世紀,國家與國家、民族與民族的競爭,將會越來越多地在文化領域中展開。文化是民族的基本特徵,文化存則民族存,文化亡則民族亡。古往今來,真正滅

絕於種族屠殺的民族並不多,而滅亡於固有文化消失的民族卻是不勝枚舉。中華文明是世界四大古文明中,唯一沒有發生過文化中斷的。在未來的世紀中,中華文明能否自立於世界民族之林,基本前提之一,就是能否在吸收先進的外來文化的基礎上建立起強勢的本位文化,這無疑是具有戰略意義的大事。禮樂文化是中華傳統文化的核心,能否將它的精華發揚光大,對於本位文化的興衰至關重要。 令人汗顏的是,中國傳統禮儀文化在韓國、日本保存頗多,並繼續在社會生活中發揮積極作用,而在我們的本土,它的流失速度卻是非常驚人。在我們的人際交 往中,懂得使用表示敬意的雅語和舉止的人已經日漸稀少。作為民間最普遍、最隆重的婚禮、生日禮儀等慶典,正

越來越失去民族特性、急劇地西化;而耶誕節、情人節等正日益成為中國年輕人的重大節日。作為民族文化表徵的禮儀、節日一旦全部西化,就表明本位文化已經被國民拋棄,它的消亡也就不會太遠了。炎黃子孫、有識之士,當知憂慮。 第三,中國古代禮樂文化中有許多高妙之處,可惜不為世人所認識,我們不妨以先秦的鄉射禮為例加以說明。作為有著五千年文明史的中國,古代有沒有體育精神?如果有,它與古希臘的奧運精神有何不同?這是2008年北京奧運會必須向全世界回答的重大問題。而在我們獲得奧運會的主辦權之前,幾乎沒有人考慮過。現在問題突然提出,不免令人感到手足無措。其實,中國至遲在春秋時代,民間就流行一種稱為鄉射禮的射箭比賽

,它的比賽儀則,完整地記錄在《儀禮》的《鄉射 禮》中。這是一種非常正規的競技運動,有長度固定的射道、嚴格的比賽規則。但是,評價一名射手,不僅要 看他能否命中靶心,而且要看他形體是否合於音樂節奏,此外,還要求他處處禮讓競爭對手,正確對待失敗等等,總之,要求他的身心與體魄和諧、健康地發展。這與早期奧林匹克運動片面強調體魄強健的理念判然有別,顯示著東方文明的特色。諸如此類,古代禮儀文化中還有很多,需要我們去發掘。 我們這一代人,曾經身逢「文革」之亂,深刻地感受到了這場文化浩劫的創痛。「文革」之後,孔子的名 譽漸次得到恢復。自1989年起,總部設在中國的國際儒學聯合會,每五年舉辦一次紀念孔子誕辰

的國際學術討論會,每次都有國家領導人到會致詞,並接見與會的知名學者,就是最有力的證明。毋庸置辯的是,孔子與禮樂文化是不可分的:沒有孔子就不可能有禮樂文化;反之,離開禮樂文化就不成其為孔子。肯定孔子,就必然要肯定禮樂文化。但是,當年的「批孔」運動,是以舉 國之力、在全社會展開的,其惡劣影響至今未能徹底肅清,要使國民真正瞭解禮樂文化,還需要作很長時間的努力。 二十年前我讀研究生,選擇的研究方向就是禮學,孜孜於此,不敢旁騖,日日涵泳於《三禮》之中,在體 味古代禮樂思想的精深與高妙的同時,每每感歎它在大眾面前正變得越來越陌生。因而常想,能否用淺近的語言,比較系統地將古代禮儀文明介紹給大眾呢?

經過一段時間的醞釀和準備,2001年春,我嘗試著給清華大學本科生開設了「中國古代禮儀文明」的選修課,居然受到學生的歡迎。不無巧合的是,當時適逢《文史知識》創刊二十周年,在參加紀念座談會時,時任編輯部主任的胡友鳴先生對我說,《文史知識》曾組織專家寫過許多文化史的系列專題,唯獨沒有關於禮的專題,讀者對此反映強烈。他希望由我來做這項工作,以便讓更多的讀者瞭解中國古代禮儀文化。而我為了將 「中國古代禮儀文明」這門課程建設好,也正想將講稿正式寫定。於是,雙方就將選題談定了。這是本書的緣起。 要將繁難的古禮寫成讀者易於接受的文字,是非常困難的工作。為此,每次撰作,不得不反覆斟酌,從紛繁的材料中選

擇最重要的內容來介紹。按照編輯部的要求,我原則上每月要提交一篇文稿,以便連載。而我每寫一篇,至少要耗時一周,有時甚至需要十天,其中的甘苦真是難以表述。原計畫本書有三十個專題,由於我承擔的教學科研任務非常繁重,難以長期佔用四分之一到三分之一的時間來寫作本書,因而在連載了兩年多之後,不得不打住,這是需要向讀者朋友致歉的。未能完成的專題,只有留待它日了。 在本書各篇的連載過程中,收到許多讀者的來信,給我以親切的鼓勵和指教。編輯部的各位同志對每篇文稿的處理都非常仔細,精益求精;呂玉華先生擔任本書的責任編輯,從版式設計到圖文安排,無不親勞駢指,感人至深。在本書結集出版之際,我的研究生張煥君、林振芬

、刁小龍、李莉等幫助校對文稿、選擇插圖,也都付出了辛勤的勞動。在此三申謝忱之意。 彭林

近現代「京劇捧角」文化研究

為了解決誕辰活人 的問題,作者王照璵 這樣論述:

清末民初在西潮的衝擊下,中國社會進入全方面的轉型,作為大眾娛樂的戲曲藝術也不例外,在西方文化的浸染下,中國社會逐漸改變視戲曲為小道以及卑視伶人的傳統觀念,而透過報刊、印刷、攝影等新技術的密集傳播,更將戲曲伶人推向眾所矚目的焦點,成為全國知名的娛樂明星。在以京劇為代表的戲曲界逐漸形成「捧角」文化。 本論文以清末民初的興起這波「捧角」風潮做為研究主題,深入梳理「京劇捧角」文化的內涵,探究其淵源、過程、群體、活動以及此時文士捧角者與伶人的關係。可以發現「捧角」文化重構傳統戲曲的文士與伶人的關係,伶人從原先任人品賞的客體,成為眾星拱月的明星。在當紅名伶身邊,甚至會聚集一批被稱之為某黨的群體,為

其提供資源、出謀劃策、協助伶人編演新戲,對於近現代京劇名角的舞台藝術產生極為深遠的影響。

想知道誕辰活人更多一定要看下面主題

誕辰活人的網路口碑排行榜

-

#1.李小龍81歲誕辰|從武術到影視回顧巨星風彩武備志紀念文章合集

·「你離開了卻散落四周」—與李小龍不可分離的人. 雖然李小龍在48年前離開了我們,但他的影響力卻不曾消去過。從李小龍的弟子、摯友、合作 ... 於 www.hk01.com -

#2.【享福堂】-榮民張子清百歲誕辰慶祝活動

本家享福堂張子清伯伯本月27日加入百歲行列,榮家特為張伯伯舉辦「百歲壽誕慶生」,,家主任致詞,恭祝伯伯福壽康寧、吉祥如意,並希望在場人人皆共沾福氣活到百歲,會 ... 於 www.vac.gov.tw -

#3.生日藏密碼! 9號天真、2號敏感.、5號愛自由..你是幾號人?

是的,活在當下,前一分後一秒都跟你沒關係。 ☆ 讓內在與外在一致,要勇敢表達自己的情感,謊話沒有黑白之分。 於 udn.com -

#4.他問「剩5千怎麼過10天?」 網友建議靠好市多神物度日

原PO在PTT上發問,「錢包剩下5千元怎麼活?」原PO表示,20號才發薪水, ... 今(10)日是觀音佛祖誕辰紀念日,在農曆2月19日這天不. 2023-03-10 14:53. 於 www.bigmedia.com.tw -

#5.全球終將戰勝疫情迎向光明紀念國父誕辰156週年系列活動啟動

國父紀念館館長王蘭生表示,中山先生思想很重要的一點是博愛和無私;而堅忍不拔的革命志業也令人敬佩。這次為了紀念國父誕辰156週年,國館在紀念日 ... 於 www.upmedia.mg -

#6.第十二期-紀念國父誕辰國父紀念館舉辦系列活動 彭婷婷

國父紀念館為紀念國父一百三十八歲誕辰,特舉辦「第三十屆全國高中高職學生國語 ... 省各公私立高級中學學生八十六人報名參加,演講題目有:「路是人走出來的」、「活 ... 於 www.yatsen.gov.tw -

#7.生日快樂,馬克思。你是對的! - 紐約時報中文網

馬克思誕生200年後,我們仍然能從他危險、瘋狂的哲學中汲取教訓。大多數人認同他對資本主義的診斷,我們註定要繼續試驗他的想法。 於 cn.nytimes.com -

#8.新活離婚諮詢公司正在向粵港澳大灣區擴展

作為擴張的一部分,Sunmood新活離婚事務所將進入大灣區幾個都市,如廣州及深圳等,並提供其全方位的香港人以及中國內地人離婚諮詢服務,針對未來香港人 ... 於 news.taiwannet.com.tw -

#9.台灣佛學會- 生日(編按:堪布的這篇日記寫於2002年法王如意 ...

生日(編按:堪布的這篇日記寫於2002年法王如意寶誕辰日) 今天是上師如意寶晉美彭措的誕辰之日, ... “人活七十古來稀”,如今上師在顯現上已進入老年,並身患各種疾病。 於 m.facebook.com -

#10.游淑貞為百歲人瑞送上祝福吉安重陽禮金轉帳貼心服務 - 更生日報

吉安鄉獲全國樂活宜居、退休安養最適性的鄉城,也是花蓮縣境內百歲人瑞 ... 長與鄉長游淑貞共同為「吉安百歲人瑞」孫金龍、熊一雄爺爺慶賀百歲誕辰, ... 於 www.ksnews.com.tw -

#11.明倫月刊504期/孔學/生日不賀

但是活在今世,行古代道理,人們覺得不合乎禮,還有人以為是吝嗇!雖然盡力去做,但始終不能釋懷。唉!古禮在世間不能推行,已經很久了!先人有靈,當在 ... 於 www.minlun.org.tw -

#12.陳新雄教授八秩誕辰紀念論文集 - Google 圖書結果

其實,任何「鬼魅」實際上都還是本於活人。去冬我讀葉純之《音樂美學十講》,裏面有句話:從前的中國畫中,鬼沒有穿西裝的,讀後不禁為其睿智而擊節漢歐賞。現在我要說的是, ... 於 books.google.com.tw -

#13.【高陽誕辰百年】林載爵:高陽有沒有後悔成為歷史小說家?

1982年到1983年間,《聯合報》創辦人王惕吾先生知曉高陽長期困擾於債務的壓力和糾纏,託劉國瑞出面,將高陽的債主和欠條借據的金額作一統計,要替他 ... 於 www.linking.vision -

#14.營造減碳「森」活圈林管處贈出七種原生種苗木 - ENN台灣電報

營造減碳「森」活圈林管處贈出七種原生種苗木. 15 小時ago 玉女 ... 新華絲路:全球詩歌散文大賽頒獎典禮在中國東部舉行以紀念老子誕辰. 於 enn.tw -

#15.寫在韋伯誕辰一百四十周年之際

分」;也有人奉他為「二十世紀最偉大. 的智者之一」⋯⋯ ... 韋伯誕辰. 123. 一百四十周年. 其作為理性化發展的過程加以考察 ... 一切造物之上而「神化活人」的做法。 於 www.cuhk.edu.hk -

#16.觀世音生日!民俗專家揭「關鍵禁忌」 求財、求事業千萬別犯

今(10)日是農曆2月19日,也是觀世音菩薩生日,民俗專家廖大乙提醒祝壽供品不用多,一定要帶著善念以及誠心誠意祭拜;另外,他也提醒想求財者或生意人 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#17.用鏡頭看台灣》百位金獎大廚珍奇素菜恭祝觀音菩薩聖誕

護生防疫」之活動,深獲各界熱烈響應,今年再度舉行「觀音誕辰素齋饗宴暨齋藝大賞」,由「菩提金廚獎」創辦人陳瑞珍老師帶領108位葷素餐廳、大廚齊上 ... 於 ctee.com.tw -

#18.《典藏.古美術》350期(2021年11月號)「追憶龍坡 臺靜 ...

臺靜農埋在 活人 的心中,最根本的不止於書法、繪畫、印章、信札、手稿, ... 追憶龍坡──臺靜農百廿 誕辰 紀念|編輯部54 靜者響聲──臺灣大學「沉潛以 ... 於 www.youtube.com -

#19.【2023行事曆(民國112年)】1張表秒懂國定假日,6個連假補班 ...

走春~✿台北景點、新北景點、全台展覽活動、大台北雨天室內景點懶人包. 1/7農民曆尾牙、1/5小寒、1/20大寒 ... 五、佛陀誕辰紀念日:農曆四月八日。 於 lovefree365.pixnet.net -

#20.國歌創作人聶耳誕辰| 當年今日| 通識中國

刊登日期: 14/02/2021. 1912年2月14日是人民音樂家聶耳的誕辰,他生於昆明,是雲南省玉溪人。 聶耳一生創作過的歌曲30余首,當中《揚子江暴風雨》、《開路 ... 於 www.ourchinastory.com -

#21.達賴喇嘛過生日:我還可以再活20年 - BBC

流亡的藏人預訂在周一(22日)於印度的達蘭薩拉舉行典禮,正式慶祝達賴喇嘛八十歲的生日。 根據活動的網頁介紹,主辦的單位是安多藏區,並將在北京時間 ... 於 www.bbc.com -

#22.一代聖主康熙皇帝至孝之至數十年如一日| 孝道| 救世古鑑| 大紀元

惟願天下後世,人人效法皇帝如此大孝就好了。」 ... 逢太后的萬壽誕辰,還有一歲中的嘉時令節,則準備家宴,恭請太后臨幸,自晨至暮奉侍於左右。 於 www.epochtimes.com -

#23.土地公生日快點拜!民俗大師曝「這些人」不要拜|三立新聞網 ...

#土地公#祭拜#供品【運勢斷捨離迎財神!固執難相處面相!除舊佈新迎好運!】 完整版請點▷▷ youtu.be/p1Q4Yloykxk ⭐人生越活越有智慧!越 ... 於 legacy1.russellheatingandair.com -

#24.10+款北海岸景點小旅行,吹海風走步道,蒐集海景咖啡廳與餐廳

180度遼闊的山景和大海緊緊相依,碧海藍天的畫面讓人心情特別放鬆,四周 ... 每到池府王爺誕辰日,全村的人無不早早為「王爺海上遶境活動」做足準備。 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#25.游淑貞為百歲人瑞送上祝福吉安重陽禮金轉帳貼心服務

吉安鄉獲全國樂活宜居、退休安養最適性的鄉城,也是花蓮縣境內百歲人瑞 ... 長與鄉長游淑貞共同為「吉安百歲人瑞」孫金龍、熊一雄爺爺慶賀百歲誕辰, ... 於 min0228.news -

#26.馬克思200年誕辰》馬克思主義還活著嗎?它對你我的社會還有 ...

慈善組織樂施會(Oxfam)2017年的報告顯示,全球高達82%的財富被最有錢的1%人口拿走,全球薪資水準在後50%的37億人,財富並未增加。 2018年,馬克思(Karl Marx)200年 ... 於 www.storm.mg -

#27.【二殿楚江王-初江王】二七報到(人死後第十四日 ... - Pinterest

Dec 17, 2016 - 【二殿楚江王-初江王】二七報到(人死後第十四日)。楚江王姓歷,三月初一日誕辰,專司「活大地獄」,即「寒冰地獄」,墮此罪犯多是違反倫常、紊亂法紀、 ... 於 www.pinterest.com -

#28.馬克思誕辰兩百周年專題--- 鮑彤評中國的馬克思主義熱 - RFI

所有,我認為中國共產黨負責書報檢查的人大概沒有人看過馬恩全集的第一卷,第一篇,所以,這一切完全都是笑話。所以有人說,如果馬克思今天活在中國,一定 ... 於 www.rfi.fr -

#29.月老廟怎麼拜2023:從供品、求籤、紅線、還願禁忌 - 早安健康

生活知識☀中秋節☀很多人不知道中秋節是一年之中求姻緣最靈的好時機,因為中秋節是月下老人的生日,如果想把握中秋節這天去求月老,知道怎麼拜月老、求紅線嗎? 於 www.edh.tw -

#30.北京高規格紀念孫中山誕辰釋何信號? - 新唐人亞太電視台

中國問題專家藍述:「北京最近也開始講總統制,如果是回歸到總統制的話,任何人都沒有可能否認中華民族歷史上的第一位總統。」 孫中山先生首創的五權分立 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#31.活出無量壽散發無量光僧信同賀羅李阿昭誕辰 - 人間通訊社

阿昭師姐行善助人護持正法,信仰傳承,是真正懂得生命意義與價值的人,能像阿彌陀佛一樣,活出無量壽,散發無量光。」 人間福報社長妙熙法師代表文化院 ... 於 www.lnanews.com -

#32.鄭弘儀請辭《鄭知道了》 三立電視證實消息曝接班人選 - 蕃新聞

(記者張疏影/綜合報導)現年63歲的知名主持人鄭弘儀,因主持風格鮮明 ... 蜂味十足創新樂活體驗趣嘉藥推動蜂蜜健康飲食 · 天上聖母誕辰梓官大壽宮發 ... 於 n.yam.com -

#33.基地邊緣(艾西莫夫百年誕辰紀念典藏版) - Google 圖書結果

電在太先了,我為簡是個活人,也是超人。人一樣有自,此可謊。我當的指,是要算出一,由超間協爾行星,也是協爾盟的首。照做了,畫出一個含二十九個的,是自大點的現。 於 books.google.com.tw -

#34.紀念孔子誕辰暨教師節活動 - 學務處- 中華醫事科技大學

(二)活動地點:臺中客家樂活園區-樂活運動館(臺中市東勢區圓樓街1號)。 (三)報名資格:年滿18至22歲之青年。 (四)預定名額:72人(備取20人)。 三、報名者需全程參與111 ... 於 student.hwai.edu.tw -

#35.2020周聯華牧師百歲誕辰紀念活動

關於這次「周聯華牧師百歲誕辰紀念活動」有個令人難忘的緣起。 ... 榮滁牧師與周聯華牧師紀念基金會董事、懷恩堂老會友甄曉蘭教授緬懷周牧師「為此而活」的講道心志; ... 於 drlienhwachowfoundation.org -

#36.聯合文學官網

川川,即或人生有時不免孤獨,我總信賴生命會聯結生命,而人畢竟是要與人相依相存的。 川川,活著真好!……more... 定價360元→購買本書 ... 於 unitas.udngroup.com.tw -

#37.張愛玲百歲誕辰紀念版限量套書(15冊合售) | 誠品線上

緣起緣滅,人聚人散,到歷劫歸來才明白,終究半生已辜負,徒留悵惘的遺恨。 秧歌【張愛玲百歲誕辰紀念版】 活著,不過是在時代的輪齒縫裡偷生罷了。 《秧歌》是張愛玲用 ... 於 www.eslite.com -

#38.感動的生日金句|可愛生日賀卡|200+有創意的經典生日祝福語

我託空氣為郵差,把我深深的祝福裝訂成生日包裹,印上真心為郵戳,度恆溫快遞,收件人是你。祝生日快樂! 11、 送你一塊愛心蛋糕:底層送一生平安,中間放 ... 於 babywinru.pixnet.net -

#39.清華大學112周年「展」現近代學人的品學傳承

清華大學校史館館長范寶龍教授分享,「這些清華人的精神品格,充分展現了 ... 逢星期四休館(公眾假期、孫中山先生11月12日誕辰及3月12日忌辰除外). 於 www.mpweekly.com -

#40.2023年最完整80部陸劇推薦!高分燒腦《狂飆》必追,趙露思

原本活不過三集的女配角,為了活命開始改寫劇本,在不懂套路的犬系少城主韓爍(丁禹兮飾)和人設外貌滿分的花垣城司學裴恆(盛英豪飾)之間,最終學會愛與 ... 於 www.elle.com -

#41.淮安书画院纪念周恩来诞辰125周年专题作品展在淮展出

为纪念周恩来总理诞辰125周年纪念日,深切缅怀周恩来总理的丰功伟绩, 3月3日,由中共淮安市委宣传部、淮安市文化广电和旅游局共同主办的“大无大有恩 ... 於 www.jntimes.cn -

#42.紀念國父誕辰百年,見證我國憲政發展的陽明山「中山樓」

找到自己的路,活出理想人生. 「如果可以再一次,你還會創業嗎?」面對主持人犀利提問,fOx毫不猶豫地給出肯定 ... 於 www.thenewslens.com -

#43.傑克·倫敦。 用他的一些短語紀念他的誕辰 - Actualidad literatura

但是生活的悖論是,當一個人還活著的時候就會發生這種狂喜,而這似乎完全忘記了一個人還活著。 您不能等待靈感,必須去尋找靈感。 人是唯一虐待女性的動物,與其他動物區 ... 於 www.actualidadliteratura.com -

#44.百搭貝多芬生日快樂! | 文化+ | 中央社CNA

資深樂評人OTTO(賴偉峰)則說,他「很幸運」地有貝多芬一直活在他的生活裡,有很多「共感」。OTTO說,因為小時候學音樂,「都必須面對一個以音樂為職業的 ... 於 www.cna.com.tw -

#45.【CASE】錢故校長思亮先生105歲誕辰紀念學術講座暨科學 ...

【CASE】錢故校長思亮先生105歲誕辰紀念學術講座暨科學教育發展中心揭牌典禮 ... 主講人:侯維恕教授(臺灣大學物理系) ... 於 case.ntu.edu.tw -

#46.游淑貞為百歲人瑞送上祝福|吉安重陽禮金轉帳貼心服務

生日快樂壽比松齡百福益壽壽花蓮縣吉安鄉獲全國樂活宜居、退休安養最適性的鄉城,也是花蓮縣境內百歲人瑞居住... 於 etaiwan.news -

#47.媽祖慶生生傳承命 - 醫療財團法人台灣血液基金會

台東天后宮主任委員林有德表示,捐血是一項非常有意義的運動,既救人又利己,委員會依歷年傳統,將媽祖誕辰慶典活動辦得一年比一年有特色,而捐血活動已列為重點項目。聯合 ... 於 www.blood.org.tw -

#48.政情掃描:陳雲冥誕與喬石謝世|評論|兩岸|on.cc東網

一是6月12日紀念陳雲誕辰110周年,二是14日原全國人大委員長喬石謝世。 死人永遠是為活人服務的,這就是現實政治的核心因素。就像喬石的訃告中也不忘 ... 於 hk.on.cc -

#49.馬祖資訊網| 馬祖的入口網站

馬祖人的入口網站與資訊平台. 於 www.matsu.idv.tw -

#50.【台語新聞】農曆2/2土地公誕辰求財、求官拜法大不同

今(21)日農曆2月2日,是土地公的生日,不過可能很多人不知道,土地公神像拿的法器各有意義,像是要求財就要拜拿元寶的,要考試或升官的要拜拿如意的 ... 於 news.cts.com.tw -

#51.知史- 古人是怎麼過生日的?|活在昔日

活在昔日. 長知史 2021-04-04. 人們往往在誕辰之日舉行賀誕祝壽的活動。古時,生日又稱生辰,祝壽也叫賀壽或拜壽。年輕人慶祝生辰,只能稱「過 ... 於 mychistory.com -

#52.浩天宮重建主委王經綻疫後赴陸為8尊分靈媽祖換新衣- 兩岸- 中時

... 特前往大陸為8尊分靈媽祖換新衫,讓分靈媽祖歡慶農曆3月23日媽祖誕辰。 ... 王經綻等一行人,特拜訪大陸8間宮廟受到江蘇省、山東省、廣西省、福建 ... 於 www.chinatimes.com -

#53.城隍爺的生日 - Oerhb weiz

城隍老爷,又称“ 城隍神”、“ 城隍爷”,是中国传统信仰与道教中的一位神仙。. “城隍”一词,最早可见于《周易》一书, 泰卦上六:“城复于… 樂活省城隍. 於 oerhb-weiz.at -

#54.7/14 戎總領事夫婦出席「鄭成功誕辰祭祀大典」

這事啟示了,人該怎麼活,何種生存之道;才能讓後世不遺忘,永活人們心中;代遠年煙,仍舊不改。今日,鄭成功似乎給出席祭拜的眾人上了一堂人生哲學課。 於 www.roc-taiwan.org -

#55.【觀音菩薩聖誕】不管你快不快樂,既然來到這個人世 - 方格子

不管你快不快樂,既然來到這個人世,我們都要發願讓自己活得快樂。 儘管事與願違,或是處於逆境,就算是肉體受到了 ... 【慶祝觀音菩薩誕辰紀念日】 於 vocus.cc -

#56.水官大帝生日 - 重機買賣合約書

農曆10/15(國曆11/19)是道教裡掌管水界的神明「水官大帝」誕辰日,祂與天官 ... 所以能够有专门的节日去祭祀他们,想必也可以聊表活人的寸心。 於 atatuwo.deschiensdeschatsdeshumains.fr -

#57.恭迎達摩祖師誕辰:他是中國禪宗的初代祖師,其「二入四行觀 ...

祖師與武帝對答時,語不相契,知道弘法機緣尚未成熟,於是渡江至嵩山少林寺,面壁坐禪。九年之後,他終於等到相契之人慧可(487-593),因此付予衣法和四 ... 於 www.buddhistdoor.org -

#58.國父生日要小英唱歌? 人渣文本酸:可能比較想去日本偶像公演

人渣文本打趣地說,孫文如果活在今天,他的願望可不是要蔡英文唱國歌,而是能夠抽到日本偶像團體HKT48的公演,然後去現場為偶像團體成員矢吹奈子、田中美久,或是荒卷美咲 ... 於 news.ltn.com.tw -

#59.【祝壽懶人包】農曆神明生日表. 今天誰生日

农历七月列神宝诞(七月各神明节日表); 查詢農曆生日查神明誕辰農民曆/ ... 这个天界最高神明玉皇大帝的诞辰,当然也是中国隆重的传统节日之一了。 於 wky.icarehabilitaciones.es -

#60.大日本續藏經: 印度・支那撰述. 第壹輯 - Google 圖書結果

... 原來無多子紙說個自從一見桃花後直至如今更不龜下座阿彌陀佛誕辰上堂净土周沙界 ... 這個曾無變易你活人現前日用現成具足所以山僧不敢將個佛法二字機你心田你諸人 ... 於 books.google.com.tw -

#61.國立臺灣美術館【時代對望—席德進百歲誕辰紀念學術研討會】

藝術代表當代的文化,. 你首先就負有文化傳承的使命,承先啟後的責任。 ……真正的藝術家是活在歷史的綿延中。他 ... 於 www.cam.org.tw -

#62.誕辰意思

古时是用在活人身上的,但是现在多用于已经离世的受人尊敬的人身上。 dànchén诞辰飞外feedwhy.com拼音dàn chén注音ㄉㄢˋㄔㄣˊ繁体誕辰近义生日寿辰反义忌辰 ... 於 mm.ardfinancialgroup.net -

#63.典藏古美術-臺靜農百廿誕辰紀念|350期(2021/11) - 蝦皮

臺靜農埋在活人的心中,最根本的不止於書法、繪畫、印章、信札、手稿,最主要的是他這個「人」的特質,言談風度與待人接物,也在文章中鮮活地呈現。 於 shopee.tw -

#64.50 句生日快樂!中、英、日文的生日祝賀詞 - 有肉SUCCULAND

雖然說生日是不費吹灰之力就能得到的成就,不過活著本身就是值得慶祝的事,讓我們感謝一切發生的事情,好好感謝生日帶來的 ... 祝我認識的人之中最棒的人生日快樂。 於 succuland.com.tw -

#65.東原錄 - Google 圖書結果

云云何必如此爾不聞在肆藥物乎某藥性良館中有蜀人黃笨畫白兔甚佳蓋孟昶卯生每誕辰即畫獻也青州龍興寺天宮仁献院石柱有韓熙載墨蹟王子融宰益州和} }月再版印成如有翻刻 ... 於 books.google.com.tw -

#66.提早三十年預見電腦功能的人 英格巴特誕辰|科學史上的今天

身材修長的英格巴特一路走到舞台上的電腦桌前坐下;其實桌上只有電腦顯示器、鍵盤、滑鼠與keyset,電腦遠在五十公里外的史丹佛研究中心。顯示器亮了起來,舞台上的大 ... 於 pansci.asia -

#67.生日- 维基百科,自由的百科全书

一般来说,東亞人尤其關注家中年事已高的長者,六十歲起的生日又稱壽辰、大壽,他們的生日亦同樣受重視;每一年的出生週年日都是一次家庭聚会稱為過壽、賀壽、祝壽, ... 於 zh.wikipedia.org -

#68.進教之佑驛站:聖若翰洗者誕辰福音反省| 鹽+光傳媒

就讓我們在信仰生活中,活出天主給我們的使命,發現祂對我們的神聖計劃和聖召,得到祂的各種禮物和力量。這不是幸福的事嗎? 天主,求祢幫助我們發現祢為 ... 於 slmedia.org -

#69.報導9成退役國軍淪共諜惹怒台人《日經》發聲明表示遺憾

台灣32名退休將軍集體赴大陸,參加中共總書記習近平主持“紀念孫中山誕辰150周年”。台灣前陸軍副司令吳斯懷錶示“問心無愧”。 台灣這些五名上將、十一位 ... 於 tw.nextapple.com -

#70.保生大帝生日 - Electrolux

農曆三月十五日是保生大帝誕辰。 ... 回归白礁故里结庐隐居,修真论道,谈经说法,受教日众,业医活人,按病与药,如矢破的,虽沉痼奇症,亦就痊愈。 於 jyxefedu.offre-electrolux-good-planet.fr -

#71.活人的東西能說是紀念嗎,活人可以用誕辰多少週年來說嗎

誕辰 就是出生的時日,是生日的敬稱。詞義以“辰”為主,是偏正型的複合式名詞。並不是去世的人才說誕辰,只是誕辰這個詞比較 ... 於 www.cherryknow.com -

#72.3.8 婦女節屈臣氏「DARE TO BE」 計劃撐9000 萬位女性綻放 ...

微笑行動主席及聯合創始人Kathy Magee說:「我們十分感謝屈臣氏對Women in ... 新華絲路:全球詩歌散文大賽頒獎典禮在中國東部舉行以紀念老子誕辰 ... 於 www.thehubnews.net -

#73.臺中市政府客家事務委員會辦理「紀念孔子誕辰暨教師節活動」

(二)活動地點:臺中客家樂活園區-樂活運動館(臺中市東勢區圓樓街1號)。 (三)報名資格:年滿18至22歲之青年。 (四)預定名額:72人(備取20人) ... 於 dweb.cjcu.edu.tw -

#74.退將為何讓人覺得又退又降? - 鯨魚網站

退將為何讓人覺得又退又降? ... 前陸軍總司令陳廷寵等至少三十二名退役將官前往中國出席中國紀念孫中山先生誕辰一百五十 ... 人活著最大的意義和價值. 於 www.hi-on.org -

#75.試解虛雲長老八十七誕辰上堂法語一則 - 中華佛學研究所

禪師從死句中藏活句,就是機鋒。參學的人是否能膺其鋒則專賴師徒之間之默識。 二 ... 於 www.chibs.edu.tw -

#76.今觀世音菩薩聖誕鹹魚翻身富貴發達錯過要等明年 - HiNet生活誌

觀世音菩薩人世間救苦救難,幫助信徒消災解厄,觀世音菩薩有3個生日,分別是農曆2月19日、6月19日和9月19日,信徒可以在這3天準備供品前往祭拜補運。 於 times.hinet.net -

#77.“诞辰”能在活人身上吗 - 百度知道

诞辰 就是出生的时日,是生日的敬称。词义以“辰”为主,是偏正型的复合式名词。并不是去世的人才说诞辰,只是诞辰这个词比较正式,适合于书面语言,只是多用与追悼会之 ... 於 zhidao.baidu.com -

#78.痛心疾首易風俗 - 蔣故總統經國先生百年誕辰紀念網站

經國先生對那些只作升官發財美夢的人深惡痛絕,認為這許多「活的死人」,實際是可笑、可恨亦復可憐! 經國先生建設贛南的第一項具體辦法,即是設立「三民主義青年團江西支 ... 於 www.cck.org.tw -

#79.慶祝Scientology創始人,L. 羅恩賀伯特百年誕辰

人們常說賀伯特在一輩子中活了二十輩子,而這套系列提供十分詳盡的資料證明了這一點。第一冊是《L. 羅恩 賀伯特:生平略傳》,其廣泛的內容簡單說明這套傳記系列,依 ... 於 www.lronhubbard.tw -

#80.大師永恆風華再現:::克莉絲蒂120誕辰紀念版

【克莉絲蒂120誕辰紀念版‧全球暢銷TOP12】(全12書) ... 案》、《藍色列車之謎》、《底牌》、《藏書室的陌生人》、《五隻小豬之歌》、《池邊的幻影》、《殺人一瞬間》. 於 www.ylib.com -

#81.李登輝百年誕辰中華郵政13日發行紀念郵票|樂活 - 僑務電子報

15日適逢故總統李登輝百年誕辰,中華郵政公司為感念及緬懷其為台灣首任民選總統,13日將發行紀念郵票。 於 ocacnews.net -

#82.賀詞|恭賀詞|祝賀詞大全|過年、事業 - 金靈問路

本篇懶人包專門收錄各類祝賀詞(升官、結婚、開幕、新居落成、生日及各種日常生活派得上用場的祝賀詞,再也不用詞窮找 ... 萬病回春,博施濟眾,活人濟世,功同良相,. 於 natasha790708.pixnet.net -

#83.“李小龍依然活在我們心中”,李小龍誕辰80周年紀念活動接連舉行

尋找相似的人比賽、回顧李小龍人生的線上•線下活動等接連不斷。佛山當局希望通過這樣的活動,使佛山成為中國武術乃至全世界的武術文化中心。 香港郵政局也 ... 於 www.donga.com -

#84.陳羋重| 典藏ARTouch.com

4月18日(農曆3月18日)是康熙皇帝368歲誕辰!金牛座的人,態度平和,容易相處,是厲害的社交高手,但是金牛座的皇帝,... 陳羋重 2022.04.18. 於 artouch.com -

#85.古龍誕辰八十周年紀念代表作【貳】:典藏古龍三部曲 - 博客來

才氣縱橫的一代武俠宗師古龍,許多他筆下塑造的知名武林人物,鮮明地活在無數人心中。然而,在他碩大的腦袋瓜裏,其實還有更多故事等待訴說,還有更多動人致深的情節尚待 ... 於 www.books.com.tw -

#86.2023觀世音菩薩生日!拜觀音求財、改運必做這件事命理專家 ...

高宏寓表示,觀世音菩薩慈悲為懷,廣被世間流傳,是民間信仰中最多人供奉神祇之一,新冠疫情嚴峻,眾生在遭遇惡疾災厄之時,一心默念「南無觀世音菩薩」的 ... 於 health.tvbs.com.tw -

#87.紀念孫中山先生誕辰150周年--湖北頻道--人民網

人民網武漢11月22日電 值此孫中山先生誕辰150周年暨辛亥革命105周年之際,11月20 ... 代表、孫中山后人親屬及海外嘉賓逾1200人出席,在香港同類紀念活動中規模最大。 於 hb.people.com.cn -

#88.臺中市政府客家事務委員會於111年9月18日辦理「紀念孔子 ...

(二)活動地點:臺中客家樂活園區-樂活運動館(臺中市東勢區圓樓街1號)。 (三)報名資格:年滿18至22歲之青年。 (四)預定名額:72人(備取20人)。 於 bulletin.dyu.edu.tw -

#89.魯迅誕辰140週年再掀魯迅熱- 亞洲週刊

社交平台上,魯迅成為當之無愧的「頂流」,年輕人跟魯迅的距離正慢慢拉近。 網絡上關於魯迅的表情包頗受眾人熱傳。這個充滿才華、犀利又傲嬌的青年代言人,成為當下新青年 ... 於 www.yzzk.com -

#90.總統出席「百慧藏坤:陳慧坤百歲誕辰特展」開幕典禮

陳教授、陳大師擁有令人羨慕的長壽,但更令人尊敬的是,他不但活得長,而且活得非常精彩、非常充實,他的每一天,都像太陽升起一樣,充滿了新的可能和希望,完全把「老」 ... 於 www.president.gov.tw -

#91.誕辰與喪葬習俗. 上 - Google 圖書結果

俗语云“贺三不贺四,贺四要淘气”、“活人不拜四十,死人不拜四七”,这当然是因为“四”与“死”谐音,是一个不吉利的数字,所以四十岁寿辰是不应该大肆渲染庆贺的。还有一种说法, ... 於 books.google.com.tw -

#92.11月12日國父誕辰新北市客家本色再現

11點12分萬人將共同繪碗敬天,排列茶花圖騰燦爛三鶯新生地【新北市訊】 由新北市政府指導,新北市政府客家事務局主辦之2011「新客相傳」新北市好客創意樂活-彩繪客家碗 ... 於 www.hakka-digital.ntpc.gov.tw -

#93.黃信介先生90誕辰紀念活動 - 台灣研究基金會

「雖然他離開了我們大家,但是他為人做事的風範,永遠(活)在所有台灣民眾的心目中。台灣歷史的長流中,可以說建立了一個偉大的紀念碑。」黃創辦人認為李登輝與黃信介兩位 ... 於 www.trfund.tw -

#94.时间的轴线——纪念吴大羽先生诞辰120周年 - 艺术中国

悼词称吴大羽是“杰出油画家、艺术教育家、中国现代绘画的奠基人之一”“吴大羽先生与我们永别了,吴先生的崇高人品和杰出的艺术,永远活在我们的心中,并将 ... 於 art.china.cn -

#95.搞笑又有點溫馨的生日祝福語 - 水月問路

哥們,千萬別有啥想法,活下去吧!豬你生日快樂,活力十足,讓人討厭……討人喜歡,百看不厭。 於 watermoon333.pixnet.net -

#96.李梅樹誕辰120年「跟著梅樹仙遊三峽」走讀活動

永續三峽環境文史工作室主持人林炯任說: 我大致上就是從那個年代,地方的發展、聚落的情況,人口的情況,以及當時候所發生的許多事情,來為李教授的生平做 ... 於 www.peopo.org -

#97.Short story magazine - 第 13 卷,第 4-6 期 - Google 圖書結果

... 是各人的心的權力的代表又同時像是被互相的敵惊心所撕裂被緊張的心理所困的活人 ... 出一畝的茂稍來她豈不是不朽了麼」她那遵有的那一幅是萊阿的八十誕辰像左拉的 ... 於 books.google.com.tw