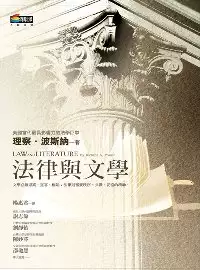

論文引用法條寫法的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳肯寫的 刑法PLUS題型破解 和理察.波斯納的 法律與文學都 可以從中找到所需的評價。

另外網站《國家與社會》撰稿體例也說明:英文)表示。 (五) 論文均於文後以條列方式逐項列出引用文獻(請勿使用頁下註或文後註. 釋)。引用文獻格式務必與引用範例一致。 七、 圖與表格:. (一) 排序:.

這兩本書分別來自學稔出版社 和商周出版所出版 。

國立政治大學 法律學系 許玉秀所指導 趙彥清的 結果加重犯之歸責基礎 (1998),提出論文引用法條寫法關鍵因素是什麼,來自於結果加重犯、自陷禁區理論、客觀歸責、危險實現關係、強盜致死罪、傷害致死罪、強制性交致死罪、間接故意。

最後網站「中正財經法學」引註及參考文獻格式範本則補充:引用 其他外文著作時,請依序註明作者、論文或專書題目、出處(如:期刊名稱及卷期數)、出版資訊、頁數及年代等。法律條文和判決之引用則依各該國習慣。

刑法PLUS題型破解

為了解決論文引用法條寫法 的問題,作者陳肯 這樣論述:

1、題目編排體系化,掌握法條要件爭議。 2、精準的題型分析,答題思考脈絡完整呈現。 3、豐富的文章引註,洞悉學說見解,補足論述空乏。 4、富生命力的答案,拒絕成為背誦複製的國考機器。 5、對話式閱讀學習,以Tips方式呈現不同寫法及思考方向,如現場解說豐富。

結果加重犯之歸責基礎

為了解決論文引用法條寫法 的問題,作者趙彥清 這樣論述:

提要 研究動機 所謂的結果加重犯(Erfolgsqualifizierte Delikte),在中文的用語上亦有稱之為加重結果犯者,本論文則以結果加重犯包含基本犯與加重結果兩個部份,加重結果僅為為結果加重犯之構成要件之一,為了避免用語上的混淆,以及結果加重犯係指『因結果而加重刑罰的犯罪』,故採取結果加重犯的用語。 在我國近幾年的刑法學術界,結果加重犯基本上算是個熱門的話題,前後有多篇論文 ,檢討結果加重犯存在的疑問。我國由於屬於繼受法的背景,而且目前我國刑法學界的許多主要學者,大部分亦具有留學德國的學歷,因此在我國的刑法教科書與

學術論文中,德文的法學文獻資料經常成為主要的引用以及研究的對象,以及德文的法律術語則通常被當作邏輯推演時的重要概念。在筆者學習法律的過程中,經常會產生的疑問則是,我國學者所引用的德國文獻,是否與在德文文獻中的原意相符。因為如果我們只是片段的轉引某個德文的法律概念,而未留意該法律概念在德文文獻中的整體地位下的功能及作用時,或者我們只是片段的介紹德國文獻中某一特定段落或是一句話,而沒有再進一步的深究其在德文文獻中正確的意涵或是在整個刑法體系中的定位時,對於學習法律的學生而言,因為受限於閱讀外文的能力,則經常會感到困惑不解或是受到誤導。因此本論文在研究方法上,設定的目標並不在於對結果加重犯的相關問題

上,有一創設性或是突破性的見解,而希望能夠比較完整的展現結果加重犯在德國現行法以及學說上討論的全貌, 於筆者至目前所見的中文文獻中, 對結果加重犯的介紹仍有停留在片段的情況。例如討論結果加重犯的可能類型時, 有學者提及 :"一方面對於故意實現加重結果者, 在學理上並不承認為加重結果犯", 若在此單純指我國法上結果加重犯規定的情形, 則並無錯誤, 但是德國法上絕大多數的結果加重犯都有故意與故意結合的型態 , 在該文之下則又提及:"另一方面, 加重結果犯的形式, 除故意+過失外, 尚可有過失+過失的類型(如德國刑法第三百零九,三百二十條)",所述的則又為德國法的規定, 則不免讓人產生混淆, 不知討

論的是我國法或是德國法的情形。所以在本文第一章至第十章是採取類似於教科書的寫法, 絕大部分的篇幅是在於翻譯及整理德文目前討論結果加重犯的文獻,因為先有對被繼受國的法律現狀有一整體性的了解,是屬於繼受國學術研究上的最根本課題。 有了對於德國結果加重犯的討論的整體認識後,本文結論中則嘗試勾勒出一結果加重犯的整體圖像, 討論結果加重犯存在的合理性以及成立要件,也希望藉此對於我國現行法中的結果加重犯的規定,能夠有公平的評價與認知。而結果加重犯在德國近代刑法法制與學理上的爭議,已經橫亙二百年以上,至今在實務及學術界中仍存有許多爭論之處,甚至於結果加重犯在法規範上的存在必要性,

也一直受到許多質疑。環顧近一個世紀的刑法理論歷史中,結果加重犯所遭受到一些重要刑法學者的批判:例如在過去,「學者間有謂加重處罰不預見之結果,乃古代刑法之遺物,有背刑事責任原則,無繼續保存之價值者」 ;或有稱結果加重犯為「這個時代令人憤怒的污點」(emporendes Schandmal unserer Zeit) ;或在法理上強烈的批評結果加重犯,此種理論「天真的無以復加」(unubertreffliche Kindlichkeit),「是最不幸的理論之一」(eine der elendesten Theorie) ;亦有從憲法的角度,探討結果加重犯的合憲性,認為「單看條文的本身,結果加重犯的

規定應屬違憲」 。 儘管結果加重犯受到刑法學界這麼多無情的批判,在大陸法系的國家中仍大致有結果加重犯之規定,僅在適用上予以限制而已。從「存在即是合理」的觀點來看,儘管有人批評結果加重犯「是讓刑事實務界用來偷懶的躺椅(Faubett)」 ,但實務界仍然在沒有重大爭議下的予以適用,似乎也沒有嚴重背離一般大眾的法律感情,也就不得不讓我們有重新審視結果加重犯的本質及價值的必要。 當我們逐一檢視刑法上結果加重犯的規定,其構成是基本犯罪行為造成死亡或重傷的加重結果,其法定刑大抵上來說,造成死亡結果的結果加重犯,是處無期徒刑或七年以上有期徒刑,其刑度是

介乎殺人罪與過失致死罪之間;造成重傷結果的結果加重犯,是處三年以上十年以下有期徒刑,其刑度是介乎重傷罪與過失致重傷罪二者之間。法條上如此規定,並不純然只是偶然或是巧合;傳統上論述結果加重犯,認為重結果的發生是基本犯罪行為的加重處罰條件或是加重構成要件,如果這樣的說法是對的,那麼刑法上的結果加重犯法定刑的規定顯得極不合理:例如刑法第一二五條濫用職權追訴處罰罪的法定刑是一年以上七年以下有期徒刑,第一二五條對於執行職務公務員施以強暴脅迫罪,則是處以三年以下有期徒刑、拘役或三百元以下罰金,二者法定刑相去甚遠,但是當此二種不同的基本行為造成死亡或重傷的重結果時,其法定刑則完全相同。依照傳統所述結果加重犯

的性質,重結果只是基本行為的加重條件或加重構成要件時,基本行為的刑度不同,代表不法程度不同則發生同樣的重結果,其加重後的不法程度應該仍不相同,其法定刑也應該不同才是。例如第三二一條加重竊盜罪與第三三O條加重強盜罪,以及第二七二條殺害直系血親尊親屬罪與第二八O 條傷害直系血親尊親屬罪,雖然有相同的加重處罰條件或是加重構成要件,其加重後的法定刑仍不相同。所以結果加重犯的性質依據立法者的原意,在各個不同的基本行為的情形,仍賦予相同的法定刑,其歸責的重點及規範的保護目的,應該是在於重結果的發生,亦即加重結果之生命法益或重大身體法益的保護。 而且,結果加重犯之基本犯罪與加重結

果之間,通常有前者的情形,則易於發生後者之結果,從而,前者犯罪行為之中,實已包含發生後者之高度危險性在內 。因此筆者於1996年研究所許玉秀老師之刑法文獻選讀之報告中,曾嘗試以危險犯的角度解釋結果加重犯,認為死亡結果加重犯其本質上應該是侵害生命法益的具體危險犯;而造成重傷結果的結果加重犯,其本質上則應該是侵害重大身體法益的具體危險犯。 當時個人認為,對結果加重犯從危險犯角度加以闡釋及理解,應該比較符合立法者制訂結果加重犯的原意。其假設雖未必正確,因為無論如何死亡與重傷害之加重結果無論如何解釋,仍為實害結果而非危險結果,在現行刑法體系上將結果加重犯解釋為危險犯,很難與

目前的理論結構相符,因此德國學說雖早在1950年代已有學者提出相同的看法 ,但並未獲得太多的肯定回應。但從此一出發點觀察結果加重犯,也引發了一些在法理上的思考﹕亦即結果加重犯在結構上大致包含基本犯與加重結果兩部分﹐基本犯中隱含有的對侵害加重結果的危險性﹐正是我們在理解結果加重犯時一個重要的鎖鑰。這樣的對結果加重犯的詮釋方向,如柯耀程教授認為:『加重結果犯係從基本行為危險性為基礎,所建構的獨立犯罪類型,其應有特有的類型及認定標準。』 德國刑法在立法上雖然晚至1953年始訂定第五三條 ( 現行法第十八條 ) ,以行為人對加重結果至少有過失為限,作為適用結果加重犯之限制,

但在自1909年起的刑法修正草案中則一直有類似的條文草案 。我國則自立法時起,即有對結果加重犯的適用加以限制的條文 (第十七條) ,在立法繼受的比較上受德國1919年刑法草案第十七條的影響極大,而以行為人對加重結果的預見可能性作為結果加重犯的成立要件。本文研究參考文獻主要以德文文獻為主,一方面是由於我國刑法上述屬於繼受法的背景使然,另一方面則因本文的研究目的主要想對結果加重犯的全貌有一初步的認識,以德文文獻有較為完整的介紹。 法律的規範結構﹐並非如推理邏輯或純數學一般﹐有『絕對的真實性』﹐在評價法律規範上某項規定『相對的』對與錯時﹐所憑借的標準在於規範的實效性與公平性﹐而並

非只依靠形式邏輯。刑法中的各種規範形態都有其獨特性﹐考量個別規定之所以存在於刑法中的理由的過程當中﹐能夠幫助我們更加了解刑法體系的本質。結果加重犯在結構上的爭議性﹐也提供這樣一個重新認識刑法發展歷史﹐現行刑法規定以及刑法理論變動的機會。 論文結構提要 本論文首先從結果加重犯的發展歷史出發﹐次論及刑法學理對結果加重犯的探討﹐最後及於現行規範上的地位與適用。研究結構主要分為三部分,共計11章;分就三方面觀察結果加重犯﹕ 1 歷史發展上的觀察 本部分係就結果加重犯在法制上的起源、沿革變遷以及各國法制的研

究。外國法上則主要以德國法結果加重犯的發展史為敘述重點(第一章第一節)﹐在敘述其發展史時﹐無可避免的亦旁及於影響結果加重犯的理論﹐而與第二部分有重疊之處。例如在1851年普魯士刑法典(第一章第一節第二款1)的立法當中﹐深受 Feuerbach 的"由故意確定過失"理論(Culpa dolo determinata)(見第四章第二節)的影響﹐則不免必須兩個部分前後參照。德國1998年4月1日生效的第六次刑法修正﹐對許多於舊規定中結果加重犯適用上有爭議之處加以修正﹐為本論文中值得注意的重點(第一章第一節第三款2)。第二節則為我國對結果加重犯的法制與認識現狀,主要討論我國目前學術界對結果加重犯的詮釋

, 為了先能有一綜覽, 故先置於第一部份中討論。在本章的最後則簡介歐陸各國與結果加重犯有關的法律(第一章第三節)。 2 刑法理論的變動與結果加重犯 綜結而言,結果加重犯在理論上的爭議主要有四個方面:一)結果加重犯規定應不應該存在於刑法規定之中,為其應加重刑罰性與刑事立法政策的考量。二)結果加重犯其本質上的結構如何﹖其在規範上之地位及其保護目的為何﹖為其規範結構本質的問題。三)行為人對結果加重犯中的加重結果需不需要具有主觀要素?為加重結果責任要素的問題。四)基本犯與加重結果間關連性的問題。以上四個爭議問題,分別於第二章至第五章中討論。

刑法理論發展迄今﹐歷經各種不同的階段﹐而對犯罪的成立要件有不同的詮釋。這些理論上的演進﹐也影響了對結果加重犯的認識。截至目前為止,一般認為結果加重犯有存在於刑法中的必要,而在結構上包含兩個部分﹐通常為一故意的基本犯罪(例如強盜罪)及一過失違犯的加重結果(例如過失致死)加以結合﹔此種結合形態的犯罪類型,傳統上最主要的爭議點有二:其一,主觀上行為人對重結果的罪責關係為何?從早期不要求任何要件,使得重結果的發生類似於客觀加重處罰條件(注意!!與客觀可罰性條件不同),以迄總則中規定以預見可能性或過失為要件,截至目前德國刑法中大部份的結果加重犯明文要求行為人對重結果的發生主觀上至少具有"

輕率"的要件(第四章)。其二,客觀上基本犯與加重結果間的關係為何?以條件關係為已足,或是要求其它更嚴格的要件?從早期將此問題視為因果關係的範疇,一直到晚近逐漸認識到,事實上屬於客觀歸責關係的問題(第五章),就結果加重犯其基本犯罪與加重結果間的關連性為討論對象﹐在德國實務上發展出以"直接關聯連性"作為限制結果加重犯的要件,認為加重結果的發生必須直接為基本犯行為所導致(第一節)。在德國學術界相同問題的討論,重點則在於加重結果與基本犯間的連繫點為何-為基本犯的行為或是基本犯的結果(第二節);本文則採取客觀歸責理論的觀點,認為基本犯與加重結果間的關係,以所謂的"危險實現關係"為要件(第三節)。從以上兩

個爭議出發,是我們認識目前刑法規定下結果加重犯的基本方向。 3 刑法法規範上的觀察 我國與德國刑法總則中皆定有對結果加重犯適用上加以限制的條文,德國刑法第十八條規定,以行為人對加重結果的發生至少具有過失為限,始適用結果加重犯的加重刑罰;我國刑法第十七條則以對加重結果的預見可能性作為適用上的限制,本文首先於第六章介紹我國與德國法的規定,(第六章第一節與第二節),次就該限制對刑分中個別犯罪的適用範圍(第三節),我國與德國規定--預見可能性與過失間的比較(第四節);德國刑法中許多結果加重犯規定必須對重結果具有輕率之要件(第五節),最後則觸及結果加重犯與另一總則

規定-想像競合間的衝突(第六節)。結果加重犯之個別規定﹐散見於刑法分則各條文中,第七章從規範上觀察結果加重犯的犯罪形態結構﹐結果加重犯的本質及成立結構,保護法益(第七章第一節)﹐以及結果加重犯的法定刑度(第二節)。 第八章為討論刑法分則中個別結果加重犯的各種不同情狀下,關於基本犯與加重結果間關係(危險實現關係)處理方式。另外亦就結果加重犯與未遂﹐共犯及不作為犯的關係加以探討(第九章)。德國刑法另外有與結果加重犯之規範形式相類似之規定,為德國目前立法上頗受青睞的構成要件形式,優點為法官在量刑判斷上能更加符合具體個案的情形,同時亦兼顧法律的安定性,其種類有三: 危險結果

加重犯,結果加重規例與危險結果加重規例(第十章)。第十一章為本論文的結論, 闡論結果加重犯存在的必要性及其成立要件。

法律與文學

為了解決論文引用法條寫法 的問題,作者理察.波斯納 這樣論述:

有越來越多的法律學者開始借用文學的方法和見解,甚至堅持法律教育必須涵蓋文學涵養所能培育出來的倫理省思,以豐富法學專業上的研究。而曾經入圍美國國家書評獎的《法律與文學》一書正是這個「法律與文學運動」最具代表性的作品。波斯納法官以其淵博的學識和豐富的法律經驗,深入淺出描寫這個法律與文學交集的領域,內容包括具法律意涵的經典文學、探討法律的通俗小說、法律人的文學教育、文學法理學以及法官傳記。 作者簡介 理察.波斯納(Richard A. Posner) 法官於1939年出生於紐約市,以優異成績畢業於耶魯大學英文系以及哈佛大學法學院,是美國當代最卓越的法學家。他在學期間曾擔任《哈佛法學評論》

的主編,之後陸續任職聯邦最高法院布瑞南大法官及當時司法部檢察總長馬歇爾的助理,二十九歲時就已成為史丹福大學法學院副教授,至今已榮獲耶魯等多所大學的榮譽博士,目前是芝加哥大學法學院資深教授,並擔任聯邦第七巡迴上訴法院院長。 波斯納法官學識淵博、才氣縱橫,被喻為法學界的莫札特。他不僅是「法律與文學」運動的先驅,同時也帶領芝加哥大學的法律經濟分析學派,成立《法學研究期刊》(Journal of Legal Studies),鼓勵法律的經濟分析,因而帶動美國法學界過去二十年來最重要的一場革命。此外,波斯納法官著述甚豐,深受推崇,至今已出版三十餘本學術著作、三百多篇論文、超過一千五百篇的司法意見書(

親筆撰寫,不假助理之手),涵蓋多項領域,跨及法理學、刑法的經濟分析、智慧財產權、勞工法、法律與文學以及性別研究等(詳見本書末的著作表)。其中《法律與文學》一書自一九八八年出版以來,一直是法律與文學這個跨學科領域的標準教材,曾入圍美國國家書評獎。波斯納法官的著作量鉅質精,除了被翻譯成多國語言外,其判決意見及學術著作的被引用率也是美國當代法學界中最突出的。波斯納法官對美國法學理論界及實務界的貢獻既深具廣,堪稱美國當代最具影響力的法學巨擘。

論文引用法條寫法的網路口碑排行榜

-

#1.法規引用寫法 - Sionva

法規引用寫法 ... (一) 文內同時引用同一作者有多篇文章時,依照年代先後順序排列,舊在前、新在後。採用逗號作為區隔。 例如:作者(年代,年代) Author (year, year) (二) ... 於 www.sionvalleyst.co -

#2.研究生論文(技術報告)撰寫格式 - 淡江大學教育科技學系

且不寫為:「處五千元以下『之』. 罰鍰」。 準用「第○條」之規. 定. 法律條文中,引用本法其他條文時,不寫「『 ... 於 www.et.tku.edu.tw -

#3.《國家與社會》撰稿體例

英文)表示。 (五) 論文均於文後以條列方式逐項列出引用文獻(請勿使用頁下註或文後註. 釋)。引用文獻格式務必與引用範例一致。 七、 圖與表格:. (一) 排序:. 於 www.hs.yzu.edu.tw -

#4.「中正財經法學」引註及參考文獻格式範本

引用 其他外文著作時,請依序註明作者、論文或專書題目、出處(如:期刊名稱及卷期數)、出版資訊、頁數及年代等。法律條文和判決之引用則依各該國習慣。 於 deptflaw.ccu.edu.tw -

#5.复旦大学法学院法律硕士学位论文格式规范

引证法条时,除了要分析法条文本的具体内容、文辞、规范,可以不. 引用条文正文。例如:. 根据我国刑法第一百三十三条之规定:. 违反交通运输管理法规,因而发生重大 ... 於 law.fudan.edu.cn -

#6.论文引用法律法规格式

②书名、报刊名使用斜体字,如:Mastering English Literature,English Weekly。 参考资料:法网头条-引用法律条文格式. 2.论文中引用法规法条规章制度怎样标注. 首先,反 ... 於 www.huiyelc.com -

#7.北京师范大学法学院学位论文注释体例与参考文献格式

经典著作、古籍、学位论文、会议论文以及法律文书等,按通行习惯注出,古人不加朝代 ... 如果引用具体法条,需以“s”、“ss”或“para”作为引导词,随后附上具体条文序号。 於 law.bnu.edu.cn -

#8.軍法專刊文稿體例規範 - 國軍法律事務網

(6) 研討會論文:. 作者,<篇名>,發表於「研討會名稱」研討會,主辦單位,地點,. 年月日,頁數。 例如:林○○,〈變更起訴法條與突襲性裁判〉,刑事法系列研討會. (一 ... 於 dmjpis.mnd.gov.tw -

#9.論文寫作參考格式 - Amazon AWS

七)數字寫法:統計數字與日期概用阿拉伯數字表示;表述性數字、法條以中文表示。 ... (二) 列出引用之中英文期刊論文及書目,須包含作者姓氏、出版年次、書目、技術資. 於 ntupoli.s3.amazonaws.com -

#10.新竹教育大學學報論文撰寫體例

六、文章內文獻引用格式. (一) 出版年份為求國際流通之便,一律以西元表示。 (二) 若同時引用中外文獻,中文參考文獻排在前,英文參考文獻排在後。 於 www.nhcue.edu.tw -

#11.南華大學自然醫學研究所碩士論文撰寫格式規範

依教育部高教司所訂定的「學位授與法實行細則」(民國93 年09 月17 日修. 正)第五條規定,「博士、碩士學位論文(含提要)以中文撰寫為原則。」外文系. 於 nhs2.nhu.edu.tw -

#12.法條引用格式

法條引用 格式 · APA 格式(APA Style Format) · 《臺大法學論叢》(新修)格式範本 · 行文中引用法律條款應該是什么格式? · APA6 是適用於「整本」論文,參考文獻只是APA6 的 ... 於 www.johnhaydon.me -

#13.財團法人李模務實法學基金會 - 台大法律系

關於「年份、「頁數」、「卷期數」及「法律條文條號項次」均以阿拉伯數字書寫。 15. 大法官解釋、法律條文、行政函釋、法院裁判及決議無需註明出處。 6. 後註解引用 ... 於 www.law.ntu.edu.tw -

#14.法規及行政規則格式撰寫原則 - 植根法律網

二)法律之創制,首條應書明立法目的,並用「制定」一詞;法規命令之制作,則用「訂定」,其首條格式寫為「依某法第某條規定訂定之」。 於 www.rootlaw.com.tw -

#15.《法律扶助與社會》 法律類論文撰稿凡例

2018年5月24日 — (六) 引據其他國法律條文或判決時,請依各該國習慣。 五、參考文獻. (一)在正文之後請開列引用書目(限於正文與註釋中援引過之. 書籍 ... 於 www.laf.org.tw -

#16.政大法學評論論文註解範式 - 國立政治大學法學院

7. 引據其他國法律條文或判決時,請依各該國習慣。 ... (一) 在正文之後請開列引用書目(限於正文與註釋中援引過之書籍與期刊文獻),書目請按中、日、英、德、法及其他語文 ... 於 www.law.nccu.edu.tw -

#17.法學界通用論文引註格式(參考台大法學論叢) @ 楊智傑的 ...

期刊論文:陳棋炎,論應繼分實質的公平,台大法學論叢第19卷1期,頁226-227,1989年。 大法官解釋:大法官釋字243號。 法律條文: ... 於 blog.xuite.net -

#18.法学引注手册 - 中国知网

关系研究》,中国政法大学2015 年博士学位论文。 (五)引用法律文件的基本格式为:. 〔14〕《民法总则》第27 条第2 款第3 项. 於 cbimg.cnki.net -

#19.「科技法律透析」論文撰寫規格說明

【例】專利法第121條、大法官釋字第645號解釋、內政部(87)年台內地字第8673631號函,以及87年度台上字第1670號判決。 三、引用外文專有名詞、學術名詞,請將之翻譯成中文 ... 於 stli.iii.org.tw -

#20.東海大學法律學院/學術研究/東海法學研究/徵稿暨相關規定

5.研討會論文:作者姓名,論文名稱,研討會名稱,主辦單位,日 期,頁碼。 6.大法官解釋:大法官釋字○○號。 7.法律條文:戶籍法第○條第○ ... 於 law.thu.edu.tw -

#21.興大法學【引註及參考文獻撰寫格式】108.12 修訂 - 國立中興 ...

貳、引註與參考文獻標號,均使用阿拉伯數字,並以每篇論文為單位,順次排 ... (二) 年份、卷期數、頁數、法條條次、裁判字號等有數字出現時,均. 於 law.nchu.edu.tw -

#22.成大法學撰稿格式

於正文及註釋中引用法條、司法院大法官解釋與法院裁判時,請完整表示,. 請勿使用簡稱或法條符號§ ... 編,法學與風範—陳子平教授榮退論文集,頁403-416(2018 年)。 於 lawreview.law.ncku.edu.tw -

#23.《臺大法學論叢》(新修)格式範本 - airitilibrary.cn

(4) 後註解引用相同著作時,使用「作者,前揭註xx ,頁 xx-xx,……」。 (5) 大法官解釋、法律條文、行政函釋、法院裁判及決議無需註明. 出處。 其他格式詳見範例如下:. 於 www.airitilibrary.cn -

#24.《師資培育與教師專業發展期刊》論文撰寫體例投稿稿件中英文 ...

在參考文獻中一一列舉,並在每一筆文獻前加註*號,但內文若引用則不需要加註*號。 九、 引用法規時在文中用書名號,在括弧中用引號:. 《教師法》(2005)......或. 於 jtepd.ncue.edu.tw -

#25.台灣國際法學刊註釋格式

(2)專書論文:作者姓名,論文篇名,所載書名,頁碼,出版年月。 ... (5)法條、大法官解釋、行政函釋、法院裁判、法院決議,請詳實註明出處。 於 www.tsil.org.tw -

#26.華岡法粹引註格式 - 中國文化大學法律系

(二) 所有註解請採隨頁註,註解號碼,請用阿拉伯數字,其編號以每篇論文為單位,順. 次排列。 (三) 前註之引用:. 1. 中文文獻:. (1) 所引註之文獻資料,若係重複 ... 於 law.pccu.edu.tw -

#27.论文中法条的引用格式 - 百度一下

法规的参考文献格式 · 论文中法律条文的正确引用格式- 论文引用法律条文规范... · 论文中法条的引用格式- 问一问 · 我想引用国家法律法规做我毕业论文的参考文献,格式如何? - ... 於 g13.baidu.com -

#28.嶺東財經法學期刊引註及參考文獻格式範本

引用 其他外文文獻,請依序註明作者、論文或專書題目、出處(如:期刊名、卷. 期數)、出版社、年月、頁碼或邊碼。法律條文及判決之引用依各國習慣。 例如:Roxin, AT I: ... 於 gifel.ltu.edu.tw -

#29.全國高級中等學校小論文寫作比賽引註及參考文獻格式範例

參考APA論文格式精神訂定之) ... 在正文中確實有提及、參考引用之資料,一律採用(姓名,年代)或姓名(年代)的 ... 說明:有關(二)期刊論文類卷期之寫法如下:. 於 www.shs.edu.tw -

#30.臺北榮民總醫院榮總護理雜誌社

論文 名稱[未發表之碩士論文,國立臺北護理健康大學護理研究所].資料庫名稱。 (8)引用網路資料時,書寫格式為「作者姓名(西元年月日).題目名稱. 於 wd.vghtpe.gov.tw -

#31.國立高雄第一科技大學科技法律研究所碩士論文書寫格式要點

外文:引用外文著作時,請依序註明作者、論文或專書題目、出處(如:. 期刊名稱及卷期數)、出版資訊、頁數及年代等,法律條文和判決之引. 於 www.law.nkfust.edu.tw -

#32.科技法學論叢徵稿說明

壹、論文格式 ... (一)「年份」、「頁數」、「卷期數」及「法條條文、條次」均以阿拉伯數字書寫; ... 期刊論文:作者名,篇名,期刊名,卷期,出版年月,引用頁數。 於 ghw.yuntech.edu.tw -

#33.引用法條英文 - 工商筆記本

於正文及註釋中引用法條、司法院大法官解釋與法院裁判時,. 請完整表示,例: ... 於註腳中引用英文文獻,請使用以下之引用格式;有版次者應. 註明 ... 於 notebz.com -

#34.國立公共資訊圖書館《公共圖書館研究》半年刊撰稿格式與範例

一、論文中英文題目。 ... 論文請一律加上分節標題,分節標題層級和格式如下: ... 引用多筆中英文參考文獻,中文在前,英文在後,排序如前例,例. 於 www.nlpi.edu.tw -

#35.論文寫作要點-論文格式-細則

至於年代,不論中文或外文的參考文獻,均採用西元年代。 通常年代放在姓名之後,可用逗號、句號或括號隔開,若同一作者在同一年有多篇論文被引用時 ... 於 old.gst.org.tw -

#36.台灣科技法律與政策論叢論文註釋范式台灣科技法律與政策論叢 ...

論文 註腳方式請採用「同頁註」,註明於每頁正. 文下緣。引用資料註解格式如下:. 中文部分. 引註須註明出處,如轉引自其他書籍或論文,則另予註明,不得逕錄他人引註之. 於 blc.site.nthu.edu.tw -

#37.論文格式壹、前言(置中粗體)

2022 New Futures 期貨與選擇權論文徵集 ... 引用大法官解釋、法律條文及行政函示,無須註明日期及出處。引據外 ... 論文正文中所引用之文獻皆須列於參考文獻中,且. 於 fm.mgt.ncu.edu.tw -

#38.论文引用法条格式

论文引用法条 格式 · 论文参考文献规范格式详解 · 参考文献中法律文献格式怎么写 · 收藏|法学论文写作规范引注操作指引(摘编) · 复旦大学毕业论文引注规范 · 法学引注手册. 於 m.lw71.com -

#39.國立高雄科技大學科技法律研究所碩士論文書寫格式要點

中文部份關於年份、頁數、卷期數及法律條文條次均以阿拉伯數字書寫。 ... 參考文獻之引用文獻格式舉例如下: (1)、中日文書籍、專書論文、期刊. 論文:. 於 law.nkust.edu.tw -

#40.1070411臺北律師公會法學期刊凡例定稿.docx

一)基本引用格式. (二)特別注意事項. (三)引註範例. 1. 期刊論文 ... 一、於內文或註釋中引用法條、司法院大法官解釋與法院裁判時,請一律列明、完整表示,例示 ... 於 www.tba.org.tw -

#41.MLA 論文引用格式

MLA 論文引用格式. 一、參考文獻格式. 1、 Works Cited/Bibliography 置於全文末尾,需另起一頁,續前頁頁碼。標題“Works. Cited/Bibliography”的上方空一行,加粗並 ... 於 blog.lib.ksu.edu.tw -

#42.『圖書館學與資訊科學』 APA 格式(APA Style Format)參考範例

原則:二位以上的作者,(1) 於正文內引用時,中文部分:作者之間用「與」; ... 集編輯小組編,圖書館與資訊研究論文集:慶祝胡述兆教授七秩榮慶論文集(頁657-674)。 於 jlis.glis.ntnu.edu.tw -

#43.APA 格式第六版

必須注意的是,參考文獻部份與文獻引用部份息息相關,除部分例外. 如個人通訊資料、古典檔、法律條文等,其餘外引用過的文獻必須出現在. 參考文獻中,而且參考文獻中的每 ... 於 lib.utaipei.edu.tw -

#44.《高大法學論叢》格式範本

(8)法律條文:刑法第321 條第1 項第2 款。 (9)行政函示:內政部(99)台 ... 引用外文文獻,請註明作者、論文或專書題目、出處(如期刊名稱及卷期數)、出版資訊、. 於 lawjournal.nuk.edu.tw -

#45.中研院法學期刊撰稿凡例I 中央研究院法律學研究所中研院法學 ...

I 中央研究院法律學研究所目次1. 論文繕打格式i 2. 標題次序i 3. 法條司法院大法官解釋裁判引用i 4. 數字及常用字表示i 5. 註釋體例ii 5.1 中文文獻ii 期刊論文之 ... 於 docsplayer.com -

#46.法条怎么在论文中引用 - home - 当个人

法条 怎么在论文中引用. by 法律条文引用格式范文 at 2022-05-15 18:42:53. 论文的参考文献格式是GB/T 7714—2005《文后参考文献著录规则》、《中国学术期刊(光盘 ... 於 www.danggeren.top -

#47.公平交易委員會「公平交易季刊」規格說明【 論文題目 ...

一、 論文內容及基本格式,依序如下(英文論文請將其首頁及末頁內容反置):. (一) 首頁: ... (二) 引用中外文書籍、專書論文、期刊論文、網頁資訊或報章雜誌等文獻. 於 www.ftc.gov.tw -

#48.論文撰寫格式說明 - 智慧財產權研究所

註解中引用外文文獻:依各國通用格式,請依序註明作者、論文或專書題目、出處(如:期刊名、卷期數)、出版社、年月、頁碼或邊碼。法律條文及判決之引用依各國習慣。 七、 ... 於 iip.ntut.edu.tw -

#49.博碩士論文格式撰寫參考手冊 - 嘉義大學

(1) 在本文中引證時:把引用文章之書名、篇名或章名當成作者. (Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, 1993). 中文:(師資培育法,1994). 英文:(Total Quality ... 於 www.ncyu.edu.tw -

#50.论文中引用法条怎么降重

论文 中引用法律怎么办引用法条可以直接在文中写,根据《中华人民共和国道路交通法》第XX ... 国家标准GB 7713-87中有关论文格式、参考文献著录格式:. 於 www.mippaper.com -

#51.東吳法律學報引註及參考文獻格式

關於「年份」、「頁數」、「卷期數」及「法律條文條號項次」均以阿拉伯數字書寫。 ... 作者,論文名,論文出處單位全稱(包括校及院/系名稱),出版年份,引用頁碼。 於 www.scu.edu.tw -

#52.體例規範 - 立法院

請依「專書、專書論文、期刊論文、學位論文、研討會論文、官方檔案資料、 ... 引號中引用法律條文時,請依法條原文以國字表示,如:土石採取法第38 條 ... 於 www.ly.gov.tw -

#53.論文格式 - 國立臺北大學法律學系

但若為二版以上,則須註明版次;. 大法官解釋、法律條文及行政函釋,無須註明日期及出處;為說明論述相關之背景資訊. 而引用全書或全文者,得不註明頁碼。 四、引註字體為 ... 於 www.law.ntpu.edu.tw -

#54.公文引用法條寫法、論文引用格式 - 火鍋推薦評價懶人包

公文引用法條寫法在PTT/mobile01評價與討論, 提供論文引用格式、法條引用符號、引用 ... 在公文引用法條寫法這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者MOONY135也提到作者: ... 於 hotpot.reviewiki.com -

#55.如何寫出優秀小論文講師

(五) 論文格式不符四大架構(壹○前言、貳○正文、參○結論、肆○引註資料)。 (六) 篇幅超過10頁或少於4頁。 (七) 引用參考資料原文超過50字。(詩文、劇本、法律條文等 ... 於 www.ltsh.tyc.edu.tw -

#56.《中原財經法學》稿件格式

三)隨頁註之引用文獻格式舉例如下:. 1. 中、日文部分. (1)期刊論文:作者姓名,論文名,期刊名,卷期別,引註頁碼(出刊年)。 例:盛子龍,行政處分附款之行政爭 ... 於 fel.cycu.edu.tw -

#57.銘傳大學法學論叢第23 期(2015.06)-論我國現行法學資料有關 ...

法律資料註解就是對法令、法規、政府文件、條約、法律期刊論著及各級法院判決等重要法律資料引用之索引。一般而言,一個正確的法律註解主要在使讀者瞭解作者在法律文書中所 ... 於 www.lawbank.com.tw -

#58.智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明

(六)法律資料:. 商標法第37 條第10 款但書。 司法院釋字第245 號解釋。 最高法院84 年度台上字第2731 號民事判決。 經濟部 ... 於 pcm.tipo.gov.tw -

#59.論文撰寫的方法與技巧 - iLMS學習

就其基本格式而言,大約可分為:1.標. 題;2.作者姓名及服務機構;3.中文摘要;4.論文主體;5.參考文獻;6.英文摘要。 Page 5. 引用時敬請註明出處. 5. 期刊論文的主體 ... 於 ilms.ntunhs.edu.tw -

#60.管理學院學位論文參考文獻建議書目格式

科法所. Bluebook Bluebook law review. 註:原則上仍依指導教授要求採用正確格式 ... 期刊論文. (1) 格式:作者姓名(姓在先)(西元出版年)。標題。期刊名稱,卷. 於 www.lib.nycu.edu.tw -

#61.稿件格式 - 銘傳大學財金法律系/所|

引註基本格式:引用外文文獻,請註明作者、論文或專書題目、出處(如期刊名稱及卷期數)、出版資訊、頁數及年代等,引註格式請依各該國學術引用習慣。法律條文及判決之引用 ... 於 web.fld.mcu.edu.tw -

#62.月旦法學雜誌論文註解範例 - 元照

3.其他外文文獻:引用其他外文文獻,依各國通用格式,請依序註明作者、論文或專書題目、出處(如:期刊名、卷期數)、出版社、年月、頁碼或邊碼。法律條文及判決之引用依 ... 於 www.angle.com.tw -

#63.引用法律參考文獻

A. SCI裡面引用標准和法規,參考文獻那裡什麼格式. 論文的參考文獻一般是書籍、期刊、報紙、網頁等等紙質書刊或數字媒體,引用法律法規的話,在引用處 ... 於 www.paper999.com -

#64.全國高級中等學校小論文寫作比賽引註資料格式範例(採APA ...

全國高級中等學校小論文寫作比賽引註資料格式範例. (採APA論文格式). 壹、 正文書寫. 一、注意事項. 在正文中確實有提及、參考引用之資料,一律採用(姓名,年代)的 ... 於 lib.hhsh.chc.edu.tw -

#65.《醫藥、科技與法律》期刊撰稿凡例

檔案與文字格式. 電子檔案請使用與Microsoft_Word 相容之程式繕打。 字體:中文使用新細明體;逐字引用文獻或法條使用「標楷體」。拉丁字母與阿. 於 medlaw.tmu.edu.tw -

#66.引用法条怎么标注_论文中引用法律法规怎么标注 - 芭蕉百科网

民法典注论文中法律文件怎么标注引用国家标准GB 7713-87中有关论文格式、参考文献著录格式:参考文献(即引文出处)的类型以单字母方式标识,具体如下:M—专著C— 於 www.bajiaoyingshi.com -

#67.《國家發展研究》 撰稿格式

法條 、司法院大法官解釋、裁判引用以數字表示。 【範例】憲法第27條第1項第3款、民法第184條第1項前段。 標點符號. 於 ntu-ws.hamastar.com.tw -

#68.撰稿凡例

專書論文:作者名,篇名,收於:書名,出版年月(無. 月份者得免註),引用頁碼。 例如: 許恒達,酒後犯罪歸責模式之比較法研究,收. 於:刑事法學的回顧與展望,2015 ... 於 www.cprc.moj.gov.tw -

#69.引用法法學畢業論文如何正確引用法條 - Rtekne

按一下以檢視3:05 · 這個視頻主要分享了關于參考文獻的引用方法,每當有一個地方引用它時,引用失效則-1,款,那在文書中引用的格式為“根據《民法通則》第幾條第幾款第幾項 ... 於 www.yogaelem.co -

#70.法律條文引用格式的評價費用和推薦,EDU.TW、PTT.CC

論文 繕打格式. 字型:中文請使用新細明體;特別強調之文句使用「粗體」;. 逐字引用文獻或法條使用「楷體」。西文請一律使用. ... <看更多> ... 於 edu.mediatagtw.com -

#71.抄襲 - 高雄醫學大學研究發展處

引述(quoting)是指直接將他人文章中的文字放到. 自己的論文中,格式以40個字為界線,可分為「串在正. 文內」和「獨立引文」二種(American Psychological. Association, ... 於 devel.kmu.edu.tw -

#72.碩士班 - 玄奘大學

論文引用 文獻格式如下:用文獻格式如下(以APA格式為例):作者(西元年)。 ... 不得少於5萬字,論文輸出少於80頁,則應單面印製,來源的比對所引用之資料,除(法條、立法 ... 於 www.hcu.edu.tw -

#73.註解格式說明

註解格式說明國內法律論文之註解至今仍未有統一之格式。 ... 引用聯邦法規及各州法規時,須同時指出其可得查閱之出處,其格式如:Natioal Enviornmental Policy Act of ... 於 markliu.org -

#74.《憲政時代》撰稿格式範本

除論文正文外,應包括中、英文之題目、作者中、英文姓名、三至五個 ... 引用之詳細資. 訊。 五、 中、日文註解關於年份、頁數、卷期數及法律條文條次均以阿拉伯數字書. 於 www.cscl.org.tw -

#75.學期報告(論文)格式國立臺灣海洋大學海洋法律研究所學期 ...

(二)其他外文:引用其他外文著作時,請依序註明作者、論文或專書題目、出處(如:. 期刊名稱及卷期數)、出版資訊、頁數及年代等,法律條文和判決之引用則依各該. 國習慣 ... 於 ils.ntou.edu.tw -

#76.現代美術學報 - 臺北市立美術館

一)論文題目:中英文篇名,如有副題,正、副題間,以冒號「:」區隔。 ... 論文均於文後以條列方式逐項列出引用書目;引用書目格式務必與引書範例 ... 於 www.tfam.museum -

#77.小論文投稿—格式檢核表

黑色字體,不可使用底線、斜線、粗體(原文引用及及參考文獻之 ... 法」、「肆、研究分析與結果」、「伍、研究結論與建議」、「陸、參考文獻」 ... 引用論文格式. 於 www.cpshs.hcc.edu.tw -

#78.在Word 文件中加入引文

在Word 撰寫文件時,您可以在需要引用來源(例如研究報告) 的地方,輕鬆新增引文。 引文可以以各種格式新增,包括APA、Chicago樣式、GOST、IEEE、ISO 690 和MLA。 於 support.microsoft.com -

#79.壹、文章內文 請以新細明體12 號字

2019 年第二十三屆全國科技法律研討會論文編寫格式說明 ... 獻不列入參考文獻,例如法條、判決、國際條約等,請參考本檔案頁5)。 ... 壹‧註腳(頁註)格式寫法. 於 www.atcp.org.tw -

#80.臺北市立大學學報撰寫格式 - iPress

(三) 參考文獻:教育類書寫格式依循APA最新版格式、人文社會類則可依前項格式或Chicago格式撰寫,參考文獻與正文引用文獻一致,碩博士論文引用篇數教育類須低於5篇, ... 於 www.ipress.tw -

#81.引用他人著作之議題 - 臺灣學術倫理教育資源中心

所引用他人創作之部分與自己創作之部分,必須可加以區辨,否則屬於『剽竊』、『抄襲』而非引用。」 因此,正確的「引用」必須在自身論文中,明確指出哪些部分是屬於他人的 ... 於 ethics.moe.edu.tw -

#82.撰稿體例 - 社會學系

本刊為統一文稿規格,特編訂論文撰稿體例,敬請參考遵循採用。 ... 引用書目:直接將作者、出版時間、頁數寫在正文中適當位置。中文著錄作者 ... 七)附加原文的寫法:. 於 spa.ndhu.edu.tw -

#83.國立臺北教育大學心理與諮商學系碩士學位論文寫作參考指引

原則3:內文引用時,進行文中引用時,附上訂定法規/倫理之單位/機構名稱,. 並附上(年代)。英文範例例如:American Psychological Association (2017)。 於 pac.ntue.edu.tw -

#84.论文中法条的引用格式_引用法律条文注释格式 - 论文发表

毕业论文中直接引用我国法律条文,需要注释吗?如需注释,应怎样注释才符合... 一般不需要注释。具体要求还是要看你们学校的毕业论文写作规范的具体要求 ... 於 www.nxhh.net -

#85.APA 文獻引用之中文書寫格式與圖表的呈現

(American Psychological Association, APA) 出版手冊之格式為準。而中文的論文格式. 要完全以英文的APA 格式書寫,確實有某些困難。因此,在盡可能維持APA 基本. 於 dweb.cjcu.edu.tw -

#86.行文中引用法律条款应该是什么格式?_百度知道- Baidu

一般来说,引用法律条文的,不列入参考文献,但如果需要解释的,可以在脚注中标注,如:《民法通则》第XX条第XX ... 论文引用法律标注怎么写- : 引用法条可以直接在文中写,根据 ... 於 panll211.com -

#87.世新法學撰稿格式壹

(三) 專書論文:李震山(2006),〈國家考試救濟事件與正當法律程序〉,《義薄雲天‧誠貫 ... (八) 法條:民法第XX條第XX項第XX款規定:「條文內容」:民法第184條第1項 ... 於 wp.shu.edu.tw -

#88.外文引注规范

7.法律法规的基本格式为:法规名+§法条数+出处,或者+§重编后. 的条文数+(年份). 以引用《美国法典》的格式为例:. 示例:Administrative Procedure Act ... 於 clsjp.chinalaw.org.cn -

#89.正文書寫格式說明,註腳格式說明,參考書目格式說明

本院使用「芝加哥論文格式」1做為參考藍本,並在中文部分以台灣學術界一般所採用的格式2為依據,編寫 ... 三、不同語言之註腳與參考資料,所引用之格式應力求一致。 於 theology.catholic.org.tw -

#90.《中研院法學期刊》撰稿凡例

《中研院法學期刊》撰稿凡例 i. 1. 論文繕打格式. 字型:中文請使用新細明體;特別強調之文句使用「粗體」;. 逐字引用文獻或法條使用「楷體」。西文請一律使用. 於 publication.iias.sinica.edu.tw -

#91.《政治科學論叢》 撰稿體例

引語中復有引語,或特殊引用時:中文內含引句用雙引號『 』,英文內含引 ... 數字寫法:統計數字與資料出版日期概用阿拉伯數字表示;表述性數字、法條. 於 ips.nsysu.edu.tw -

#92.壹‧註腳(頁註)格式寫法 - 交大法學評論

注意:所謂其他參考文獻是指網路資料、統計資料、報章新聞等非論文之文獻,如係法條、法規、函釋、判例等,因根本「非文獻」,故請勿列入); 編排於以上同一類參考文獻 ... 於 lawreview.nctu.edu.tw -

#93.论文中如何引用国家法律条文 - 广州律师咨询网

2020-4-17 · 引用法条可以直接在文中写,根据《中华人民共和国道路交通法》第XX条规定。. 参考文献中只要写明法律的全称和出版年限就可以看,不用写出版社或者责任编辑 ... 於 www.kefaleike.com -

#94.參考文獻格式 - 國家發展委員會檔案管理局

Author, A. A. (Year, Month). Title of paper. Paper presented at the. Conference Title, Location. 作者(年月)。論文名稱。研討會 ... 於 www.archives.gov.tw -

#95.出版與研究-刊物-期貨與選擇權學刊-論文格式說明

引用 大法官解釋、法律條文及行政函示,無須註明日期及出處。引據外國法律法規、判決及相關文獻時,請依各該國學術期刊成例。英文法律類論文請依照Harvard ... 於 www.taifex.com.tw -

#96.《國家圖書館館刊》撰寫格式與引用文獻規範

(四)中文書刊名、報紙採用《》;文章篇名採用〈〉;學位論文等未出版者,以及會. 議、座談會名稱、法規要點、辦法等請採用「」。若為雙層引號,中文引號使用. 順序為先單 ... 於 nclfile.ncl.edu.tw