證嚴法師過世的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦葉文鶯,陳美羿寫的 一蓑風雨任平生:樹家風 立典範 守志不動的德慈師父 和釋證嚴的 證嚴法師說給孩子聽的感恩故事都 可以從中找到所需的評價。

另外網站[問卦] 如果證嚴法師過世慈濟會變怎樣- 看板Gossiping也說明:如題小弟剛剛無意間轉到大愛台看到一堆老人跪著跟證嚴法師說話證嚴法師今年也80歲了現在也沒聽說慈濟有什麼接班人如果哪天證嚴法師過世慈濟會變成什麼樣子?

這兩本書分別來自經典雜誌出版社 和小熊出版所出版 。

華梵大學 哲學系碩士班 陳振崑所指導 洪郁甄的 孺子不可教也? 論《靜思語》教學在國小生命教育的價值 (2014),提出證嚴法師過世關鍵因素是什麼,來自於《靜思語》教學、生命教育、證嚴法師、《無量義經》、菩薩道、人間佛教、班級經營、個案輔導。

而第二篇論文南華大學 生死學研究所 何長珠所指導 姜秀惠的 青少年經歷失落事件的因應行為與生命意義之相關研究-以台中縣市高中職學生為例 (2009),提出因為有 生命意義、失落事件、因應行為的重點而找出了 證嚴法師過世的解答。

最後網站证严法师:生死之间 - 佛弟子文库則補充:所以我们的志工每天都去看他,用佛法的精神开导他。后来,他的太太再也忍不住了,向他说女儿已经去世了。 这位先生当时手里拿着念珠 ...

一蓑風雨任平生:樹家風 立典範 守志不動的德慈師父

為了解決證嚴法師過世 的問題,作者葉文鶯,陳美羿 這樣論述:

證嚴法師出家時,曾立下「不收弟子」的原則; 卻在不可思議的因緣中,收下了第一位弟子——釋德慈。 他年長法師三歲, 在靜思精舍常住眾中以身作則, 身體力行法華精神,樹立靜思家風, 《無量義經》:「智慧日月,方便時節,扶疏增長大乘事業。」 正是他一生的寫照。 ◆面對生死無常, 德慈師父最後的遺言是—— 生生世世跟隨師父,行菩薩道。 ◆證嚴法師的最後叮嚀是—— 你我兩千多年前同在法會上,都曾向佛發願;所以現在身體力行,同行在莊嚴美麗的菩薩道上。慶幸這輩子的因緣,我們開出了一條利益眾生的道路……你可以安心了! 五百年前,師度徒,五百年後,徒

度師。你先去了,要開路,師父後面去,就有個方向。我們師徒間,前後來,前後去,方向、道路正確,沒有偏差,就沒有隔礙。 相信此刻你的心、你的意念,應該在六瑞相的境界。六瑞現前,你要很輕安,飄飄然自在而去。記住,還要把握時間,方向分毫不偏,趕快再回來慈濟這條菩薩道,師父祝福你! 重點書摘 曾有人問:「師父,什麼是修行?」慈師父回答:「修行最簡單的講法,就是修掉不好習氣、修掉不好的行爲,專心奉獻給大眾。 慈師父分享早年跟隨證嚴法師修行時,法師告誡他們:「有能力時吃三餐,沒有能力就吃一餐。修行就是要自力『耕』生……但要幫助貧病人的事是不能停的……」——靜思精舍常住眾 慈師父曾

勉勵我:「學任何東西都一樣,唯有一個『勤』字。勤練、勤練、勤練,是不二法門。」——釋德澡 病痛的折磨,絲毫沒有摧毀慈師父的心志,每天早上起床依然禮佛,輕安自在過每一天。這一分輕安自在,我想是來自早年的訓練、來自早年的磨練。——釋德傳 他一生守志奉道,為慈濟四大志業盡心盡力、鞠躬盡瘁:捨報之後,還將大體捐給慈濟大學當「無語良師」,實在令人敬佩。——林欣榮(花蓮慈濟醫院院長) 「校長,大學要拜託你了!」他那一握、那一聲請託,我瞬間明白了,慈師父堅持對志業體主管禮貌的尊稱,其實是蘊含著很大的尊重與期許,他期望主管們能把志業守好,就像他守護精舍這個大家庭一樣。——劉怡均(慈濟大學校長

) 出家是為眾生付出,不是看破紅塵、逃避現實。 德慈師父出家近一甲子, 以「信、願、行」走在證嚴法師開闢的人間菩薩道, 行深般若,留下的足印最深也走得最遠。 靜思家風 靜思精舍僧團秉持「一日不作,一日不食」自力更生的精神,克己、克勤、克儉、克難依律生活,不受供養,並力行慈善濟施。常住僧眾做過二十多種手工,不曾用到分毫善款;廣納十方,更要成為全球慈濟人的後盾! 靜思精舍永遠的大師兄 德慈法師,生於一九三四年,臺灣花蓮縣新城鄉人。一九六四年依止證嚴上人,法名悟雲,字德慈,號紹惟。二〇二一年五月二十六日圓寂,世壽八十七,僧臘五十七載,戒臘五十五載。 身為靜

思大弟子,以身作則領眾勤耕勞作,維持僧眾的修行與生活,上人肯定他「守護家風,樹立典範」。而其一輩子修行功夫,完全用在「扶疏增長」上人創建慈濟大乘志業。

孺子不可教也? 論《靜思語》教學在國小生命教育的價值

為了解決證嚴法師過世 的問題,作者洪郁甄 這樣論述:

慈濟世界以《無量義經》為精神依歸,而證嚴法師的《靜思語》是一套充滿愛與生活智慧的語錄,《靜思語》融合了佛典哲理與證嚴法師教導弟子會眾度過生活難關的智慧,其思想引領著慈濟人歡喜布施,勤行菩薩道,慈悲行善助人的足跡已走過世界九十個國家,其淨化人心、祥和社會之貢獻與影響,無遠弗屆,發揚印順導師的人間佛教思想,祈冀達到天下無災難之人間淨土目標,《靜思語》也被許多國小老師應用在教學上,進行品德教育。而現行國小教育在升學主義與文憑掛帥的社會氛圍裡,生命的意義、人生觀與生命價值的探討,已漸漸被過度著重知識教育所取代,教室裡同學之間的摩擦、爭執、告狀、吵架的戲碼,師、生、親之間的衝突,不斷上演。校園中自傷、

傷人事件不斷發生,教師必須要面對的不再僅是單純的教學問題。 本文作者擬探討《靜思語》教學的理論基礎與國小生命教育之意涵與價值;進而研究《靜思語》教學理念在國小生命教育的價值與效用;最後以實施《靜思語》教學做班級經營,進行生命教育,以高年級之中輟生、中年級之自閉症學生與行為偏差生,作「個案輔導」實例分析,探究《靜思語》教學之效益。期望在師道式微、社會價值觀混淆、學生不珍愛自己與不尊重他人、家長不尊重老師,問題層出不窮,老師疲於應付的現代,能在《靜思語》教學上,找到一條穩健通達生命教育目標的良方。

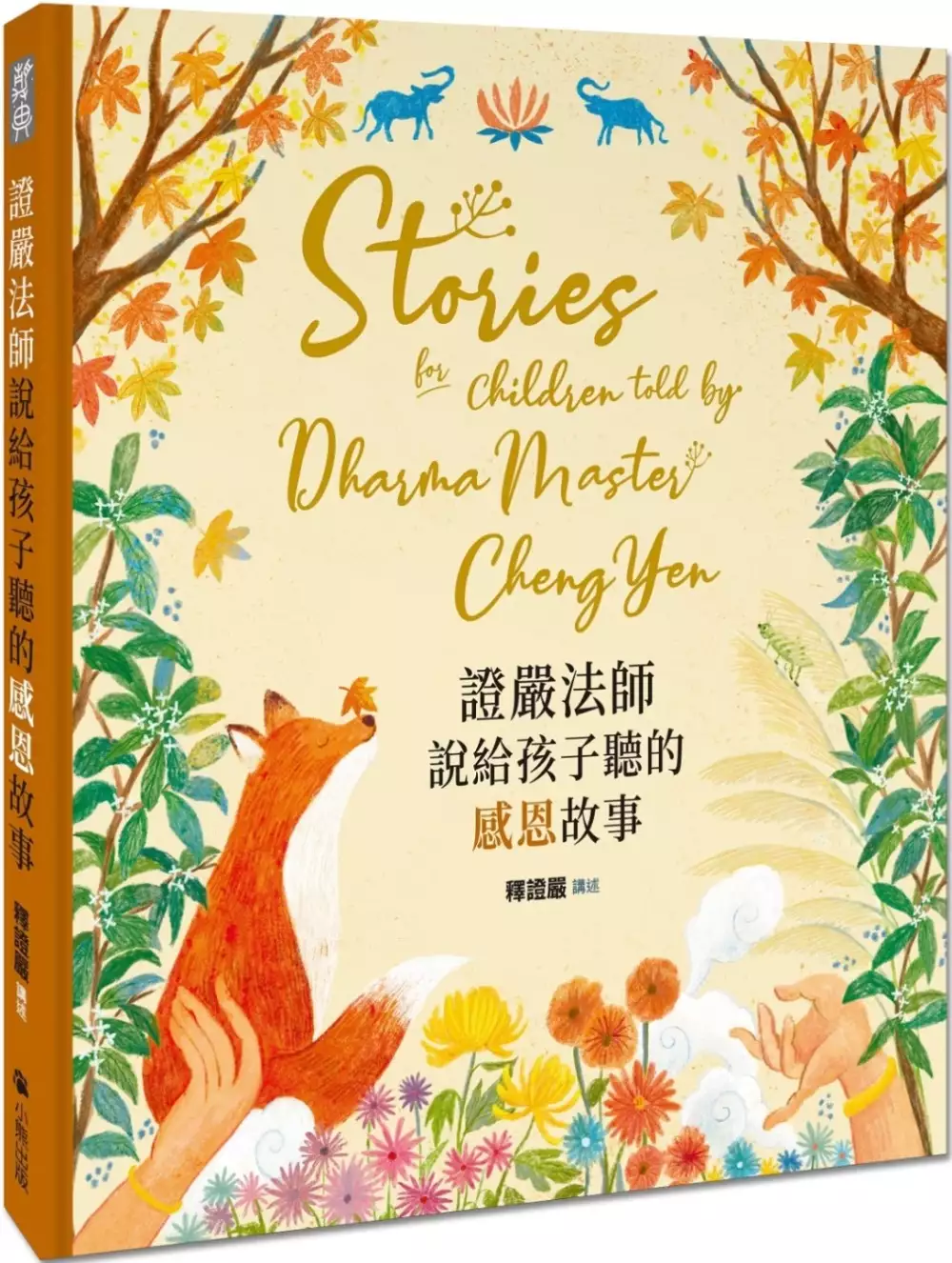

證嚴法師說給孩子聽的感恩故事

為了解決證嚴法師過世 的問題,作者釋證嚴 這樣論述:

「人人皆有愛心,不但人與人之間有愛,人與其他生物也有著愛。」 「人的欲望總是有一缺九,若能做到有十捨一,人生就不會苦不堪言了。」 「心中的愛多一點,貪欲就少一點;感恩多一點,爭執就少一點。」 「我們若想有光明、幸福的人生,就必須擴大愛心,關懷別人的苦難。」 「人性本善,但若沒有為善造福的心,就會永遠生活在貧乏之中。」 你知道嗎?佛典故事不僅蘊含待人處事的道理,還精采有趣、令人深深著迷,現在就讓證嚴法師說給孩子聽,引導孩子從故事中學習知足和惜福,懂得感恩和付出,充實快樂人生。 《證嚴法師說給孩子聽的感恩故事》全書分為「知

足感恩」和「破除貪瞋癡念」兩個主題,共收錄證嚴上人娓娓講述的25篇生動故事,其中取材以佛典的故事為主,也有寓言故事、民間故事和真人實事,經以兒童文學語言編著,深入淺出的寓意,適合大孩子自行閱讀,也適合大人與孩子一起共讀,幫助孩子在成長的過程中懂得對萬物慈愛、樂於付出,進而珍視所有、端正行為,邁向樂觀自在的未來。 ★書中附有40則靜思語,培養孩子利益人群的胸懷。 ★書籍尺寸專為親子共讀而設計,推廣親子透過陪伴與對話交流的機會,建立共學家庭,讓兒童品格教育在家庭中奠基,從生活中做起。 本書特色 懂得感恩的孩子不會自私的一味索取,而是能夠體諒父母的辛

苦和付出,並對他人的不易表示理解和包容; 懂得感恩的孩子不會以自我為中心,而是能夠意識到別人為自己做了什麼,並對生命的經歷心存感激; 懂得感恩的孩子不會沉迷於物欲,而是能夠明白一切擁有不是憑空而來,進而學會分享、珍惜、知足、節儉和自律。 感恩是積極樂觀的正向態度。親子共讀《證嚴法師說給孩子聽的感恩故事》一書,像是陪伴孩子聆聽證嚴上人的開示,一起討論什麼是同理心、感恩心,以及如何在能力所及關懷他人、照顧他人,培養大愛之心,教導孩子具備健全人格和堅強意志。

青少年經歷失落事件的因應行為與生命意義之相關研究-以台中縣市高中職學生為例

為了解決證嚴法師過世 的問題,作者姜秀惠 這樣論述:

本研究旨在探討青少年經歷失落事件的因應行為與生命意義,並分析不同背景變項、青少年經歷失落事件的因應行為與生命意義之間的關係及內涵。研究主要目的為:一、瞭解經歷失落事件的青少年,其因應行為與生命意義之現況。二、探討經歷失落事件的青少年最常使用與知覺到最有效之因應行為。三、探討經歷失落事件的青少年之背景變項對因應行為、生命意義之影響。四、探討有無經歷失落事件的青少年對生命意義之影響。五、探討經歷失落事件的青少年之因應行為與生命意義之關係。六、根據研究結果提出具體建議,供教育行政主管機關、學校、家長、青少年以及未來研究之參考。 本研究主要採用調查研究法。研究之工具修編自何長珠、姜秀惠、戴玉

婷編製,簡月珠、楊事娥、梁寊鈞、賴品伃(2009)共同討論之「全人生命意義量表」而得之「青少年生命意義量表」及修訂聶慧文(2005)所編製之「因應行為量表」為測量工具,並抽取台中縣市公私立高中職學校共22所,依分層立意抽取有效樣本837人,並採描述性統計、變異數分析、積差相關、典型相關分析等統計方法進行分析。 研究主要結果如下:一、青少年經歷失落事件之因應行為在「積極重釋」與「轉移注意」兩個層面的使用頻率最高。二、青少年最常使用的因應行為與知覺到最有效的因應行為皆以「積極重釋」的使用頻率最高。三、不同性別、就讀學校、宗教信仰、影響最深刻之生命失落事件、影響最深刻之非生命失落事件、與他人討論

情形、最大支持力量等七個變項,在青少年經歷失落事件之因應行為的使用頻率上,有顯著差異。四、青少年經歷失落事件之生命意義趨向於「中高程度」。五、不同就讀學校、宗教信仰、與他人討論情形、最大支持力量等四個變項,在青少年經歷失落事件之生命意義上,有顯著差異。六、有無經歷失落事件之青少年,在其生命意義上有顯著差異。七、青少年經歷失落事件之因應行為與生命意義之間有顯著相關性,而且兩者之間呈現正相關。

證嚴法師過世的網路口碑排行榜

-

#1.證嚴法師的一生@ dth11622002 :: 隨意窩Xuite日誌

民國二十六年,中日戰爭前夕出生於台中清水的證嚴法師,俗名王錦雲,是王天送和王沈月桂的長養女,雖是養女,但錦雲事親至孝,小小年紀就總攬家務, ... 於 blog.xuite.net -

#2.《跟親愛的說再見》聖嚴法師:用愛面對死亡 - 天下雜誌

因為認真面對死亡,使我們更加珍惜生命,盡心盡力活著,貢獻對別人的關愛。《跟親愛的說再見》收錄聖嚴法師的專訪,這位已經圓寂的宗教界領袖人物 ... 於 www.cw.com.tw -

#3.[問卦] 如果證嚴法師過世慈濟會變怎樣- 看板Gossiping

如題小弟剛剛無意間轉到大愛台看到一堆老人跪著跟證嚴法師說話證嚴法師今年也80歲了現在也沒聽說慈濟有什麼接班人如果哪天證嚴法師過世慈濟會變成什麼樣子? 於 www.pttweb.cc -

#4.证严法师:生死之间 - 佛弟子文库

所以我们的志工每天都去看他,用佛法的精神开导他。后来,他的太太再也忍不住了,向他说女儿已经去世了。 这位先生当时手里拿着念珠 ... 於 fodizi.net -

#5.釋證嚴_百度百科

人物生平 ; 證嚴法師生於台灣日佔時期末期,自幼過繼叔父為長女,就稱呼其叔嬸為父母,也隨着遷居豐原 ; 出家前自號靜思,慈濟功德會的會眾多尊稱其為證嚴上人,又因駐錫在 ... 於 baike.baidu.hk -

#6.星雲大師圓寂慈濟證嚴法師「發長文哀悼」…憶40年前一事

佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲大師圓寂,佛光山證實星雲大師於昨(5)日下午5時,於莊嚴念佛聲中,圓寂於佛光山傳燈樓開山寮,享耆壽97歲。對此, ... 於 www.setn.com -

#7.林右昌拜會慈濟拋公私合作生活集合村 - 中央社

內政部長林右昌日前拜會慈濟創辦人證嚴法師等人,除感謝慈濟關懷鄰里,也拋出未來盼與民間合作打造生活集合村,提供住宅也結合長照資源, ... 於 www.cna.com.tw -

#8.星雲大師過世/慈濟證嚴法師長文哀悼星雲大師回憶40年前一事 ...

證嚴法師 在追悼文中提及,星雲大師畢生弘揚人間佛教、建設佛光淨土,於全球創建三百餘所寺院,在臺、美、澳、菲等地創辦五所大學,樹立「以文化弘揚佛法, ... 於 news.pchome.com.tw -

#9.生死皆自在證嚴法師著 - 七葉佛教書舍

第一章生死皆自在,輕安見如來-- 生死專題. [日期:2010-08-11], 來源:網友上傳 作者:證嚴法師著, 如佛友覺得此書不錯,請按 ... 於 www.book853.com -

#10.證嚴法師過世-2021-06 - 訂房優惠

文章推薦指數:69%投票人數:13人釋證嚴-维基百科,自由的百科全书釋證嚴(1937年5月4日-),俗名王錦雲,法名證嚴,字慧璋,出家前自號靜思,生於日治臺灣...1958 ... 於 hotel.twagoda.com -

#11.首頁- 慈濟入口網站

證嚴 上人 · 認識我們 · 我們所做的 · 我們工作的地方 · 最新消息 · 捐款 · 企業共善. 功能選單 可點擊下拉圖示. 成果暨財務報告 | 公益勸募報告 | 慈濟大數據. 於 www.tzuchi.org.tw -

#12.後強人時代的強人-證嚴 - 遠見雜誌

如此場景換過無數,而證嚴法師永遠是清醒的那. ... 今年生父過世出殯,她因救濟志業繁忙,不克前往。她淡然地說,既已把俗身捨給佛教,就應該以眾生為 ... 於 www.gvm.com.tw -

#13.聖嚴法師罹癌下午4點病逝- 生活- 自由時報電子報

法鼓山聖嚴法師今天離開台大醫院,下午四點病逝,享年81歲。據了解,81歲的聖嚴法師曾因左腎惡性腫瘤,開刀將左腎割除,大約在三年前,右腎也因嚴重 ... 於 news.ltn.com.tw -

#14.證嚴法師說給孩子聽的感恩故事 - 第 45 頁 - Google 圖書結果

眼看我的身體是不行了,即使我去世,你們也一定要替我完成心願,搬進一億里。」商人過世後,他的妻子囑咐兒子:「你的父親辛苦了幾十年,只為完成這個心願,就快要達成目標了, ... 於 books.google.com.tw -

#15.花蓮》證嚴法師再提捐大體慈濟:上人很健康- 生活- 中時

高齡81歲的慈濟創辦人證嚴法師,4日再提到身後捐贈大體,引發外界關注上人健康,花蓮慈濟醫院院長林欣榮強調,證嚴法師每天3點半起床,打坐冥想 ... 於 www.chinatimes.com -

#16.慈濟證嚴法師長文哀悼星雲大師回憶40年前一事「銘感於心」

星雲大師過世/慈濟證嚴法師長文哀悼星雲大師回憶40年前一事「銘感於心」 ... 佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲大師5日下午5時,於莊嚴念佛聲中,圓寂 ... 於 www.ctwant.com -

#17.證嚴法師過世,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

釋證嚴(1937年5月14日-),俗名王錦雲,法名證嚴,字慧璋,出家前自號靜思,生於日治臺灣臺中...1958年,21歲時,繼父因腦溢血過世。...後來證嚴法師又遇三位修女, ... 於 hotel.igotojapan.com -

#18.聖嚴法師對生死的談話 - 關於我們

這就是說,對佛教的修行人而言,不論是發願成佛或者成為一名高僧,都必須經過苦難的試煉,許多例子皆是如此。 剛過世不久(2005年)的印順法師,他十多歲起即患了結核病, ... 於 rsbc.ehosting.com.tw -

#19.釋證嚴- 維基百科,自由的百科全書

1958年,21歲時,養父因腦溢血過世。 ... 後慈濟開始發展,普明寺的空間漸漸地越來越無法容納參加法會的信眾,證嚴法師的母親前來援助,購下一甲五分的地,建起一間 ... 於 zh.wikipedia.org -

#20.2004早立遺囑聖嚴要求火化植葬 聖嚴法師 TVBS新聞網

對於生死,聖嚴法師早就參透,早在2004年就已經預立遺囑,當中提到, ... 告別、植葬等儀式,勿鋪張浪費」,對於生死,即使聖嚴法師態度泰然,但過世 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#21.證嚴法師去世2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和 ...

證嚴法師 (1937~),俗名王錦雲,慈濟基金會創始人,台灣著名宗教家、慈善家。 ... 1958年7月25日(農曆6月9日),正值壯年的父親突然因病去世,從發病到往生僅僅不 ... 於 year.gotokeyword.com -

#22.人間的大愛 證嚴法師(1935-) - 臺灣女人

證嚴法師 俗家名為王錦雲,1935年(昭和10年)生於臺中清水,4歲時過繼給叔父王天送。養父母將她捧在手心上,宛如掌上明珠般地疼愛她。 戰後,王天送一家人搬到豐原經營 ... 於 women.nmth.gov.tw -

#23.詹順貴:星雲法師未必值得台灣社會那麼多感懷與悼念

相對來說,法鼓山與已去世的開山方丈聖嚴法師,在各方面比起來,都更樸實 ... 相較於佛光山與星雲法師、中台禪寺與惟覺法師、慈濟宗與證嚴法師等都 ... 於 www.thenewslens.com -

#24.證嚴法師說給孩子聽的慈悲故事 - 第 72 頁 - Google 圖書結果

釋證嚴. 一天黃昏時分,波斯匿王來到佛陀講經說法的「祇樹給孤獨園」拜訪佛陀。 ... 這位老者過世了,但是他的家產沒有人可以繼承,必須歸入國庫,我專程去清點他的財產。 於 books.google.com.tw -

#25.證嚴法師小檔案 - 亞洲週刊

證嚴法師 ,1937年5月14日生於台灣台中縣清水鎮。俗名王錦雲,法名證嚴,字慧璋,出家前自號靜思,台灣佛教比丘尼,其信徒多稱其為證嚴上人。1963年於印順法師門下 ... 於 www.yzzk.com -

#26.【證嚴法師去世】花蓮》證嚴法師再提捐大體慈... +1 | 健康跟著走

證嚴法師 去世:花蓮》證嚴法師再提捐大體慈...,高齡81歲的慈濟創辦人證嚴法師,4日再提到身後捐贈大體,引發外界關注上人健康,花蓮慈濟醫院院長林欣榮強調,證嚴法師 ... 於 tag.todohealth.com -

#27.證嚴法師 - 台北慈濟醫院

1960年6月,正值壯年的父親突然因病去世,從發病到往生僅僅不到二十四小時,這帶給法師莫大的衝擊;究竟生從哪裡來,死往何處去?也開啟她探索生命的契機 ... 於 taipei.tzuchi.com.tw -

#28.總統對聖嚴法師過世表達震驚與悲痛

聖嚴法師於今日下午過世,馬總統深表震驚與悲痛。聖嚴法師在過去與馬總統有多次深度互動,給予馬總統諸多開示、鼓勵與支持。 聖嚴法師是法鼓山的創辦人,他出身軍旅, ... 於 www.president.gov.tw -

#29.證嚴法師說給孩子聽的善行故事 - 第 24 頁 - Google 圖書結果

釋證嚴(講述), 許碧純(編著). * *阿羅漢果:又名阿羅漢果位,指脫離輪迴之苦的 ... 這位遠近馳名的孝子在雙親過世後,就出家成為佛陀的弟子。目犍連得到佛陀的親自教誨, ... 於 books.google.com.tw -

#30.東亞現代批判禪學思想四百年(第二卷) - Google 圖書結果

(B)它(慈濟)本身原已存在近四十年之久並已逐漸發展為一個著名全球和巨無霸型態的綜合性佛教文化慈善團體,又不是禪宗的傳承系統,為何要跟著聖嚴法師的後塵,宣佈成立什麼 ... 於 books.google.com.tw -

#31.星雲大師過世/慈濟證嚴法師長文哀悼星雲 ... - Yahoo奇摩新聞

[周刊王CTWANT] 佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲大師5日下午5時,於莊嚴念佛聲中,圓寂於佛光山傳燈樓開山寮,享耆壽97歲。慈濟創辦人證嚴法師 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#32.慈濟創辦人證嚴法師 - TZU CHI NEW ZEALAND

1960年,證嚴法師的父親突然生病,第二天就去世了。父親的去世是怹生命的轉折點; 怹開始質疑生命的意義,並經常研究佛經,尋求問題的答案。因而也受到佛教 ... 於 www.tzuchi.org.nz -

#33.釋證嚴

1958年,21歲時,養父因腦溢血過世。王錦雲後至豐原妙音寺參拜,當地住持妙廣法師贈其「解結科儀」。她為父 ... 於 www.wikiwand.com -

#34.樂活分享人生- 2009年,聖嚴法師去世不久,我開車在金山

2009年,聖嚴法師去世不久,我開車在金山,看到上刻「法鼓山」的巨石,就循路標開了上去。同年就報名了禪三,在三義道場渡過與世(文明)隔絕的三天,深受感動。 於 www.facebook.com -

#35.【歷史上的今天】一代宗師聖嚴圓寂首位博士法師、支持婚姻平權

2009年2月3日,法鼓山創辦人聖嚴法師圓寂,享壽80歲。這名台灣唯一同時承接佛教臨濟、曹洞兩宗法脈的禪學家,宗教學者譽為「當代最具權威禪修者 ... 於 www.rti.org.tw -

#36.Re: [問卦] 如果證嚴法師過世慈濟會變怎樣 - PTT 熱門文章Hito

看到soong2468和knnney前篇的推文,真的覺得k董不要再拗了。早在慈濟事件爆發以前,慈濟就在浴佛典禮偷渡意指證嚴法師是當世佛陀。2014年的新聞 ... 於 ptthito.com